|

|

| 陶器の歴史 |

| 日本におけるやきものの歴史は、中国や朝鮮の影響をうけて育ってきたといえます。 |

| 紀元4~5世紀半ば(飛鳥時代)には朝鮮からろくろ技術と、窯が伝わりました。 |

| 日本最古の焼き物は縄文土器で約1万2000年前にさかのぼり、紀元前3世紀までの時代です。 |

縄文・弥生

| 縄文土器は、現在でも日本や世界の多くの地に見られます。 |

|

| 縄文中期には大型化し、粘土紐をつけた装飾土器、火焔土器は有名です。 |

| また縄文後期には造形美溢れる亀ヶ岡式土器、津軽亀が岡焼(縄文風ぐい呑)があります。 |

| |

奈良時代

| 焼き物に色がついたのは、中国から奈良時代に三彩陶が入ってきてからで、 |

|

| それまでは自然釉(窯の中で燃料の薪が溶融剤となって、 |

| 本格的に釉薬を施した陶器が焼かれたのは鎌倉時代の古瀬戸からで、 |

| 灰釉と鉄釉の2種類が使われていました。 |

| 「六古窯」(瀬戸、常滑、備前、丹波、信楽、越前)だったというわけです。 |

平安時代

| 元来、歴史的に見ると日本の陶磁器に関する技術は中国に対し2000年、 |

|

| 2000年、朝鮮に対し1000年の遅れがありました |

| 平安時代に入ると、やはり土師器が使われ続ける一方で、 |

| 須恵器は壺(つぼ)や甕(かめ)・鉢(はち)などの |

| 容器類が中心となります。 |

| その一方で、多色の釉薬を施した奈良三彩が姿を消して、 |

| 再び緑一色の緑釉陶器となりました。 |

| 新たに高い温度で焼かれた緑白色の釉をかけた灰釉陶器も、 |

| この平安時代からから作られることになります。 |

鎌倉・室町時代

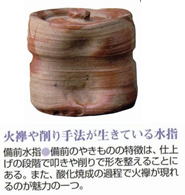

| 熊山の斜面に窯がいくつか築かれ、主に大甕、壺、摺鉢など日常雑器が焼かれました。 |

|

| 山を下りた陶工が焼く備前焼へと移行されるようになります |

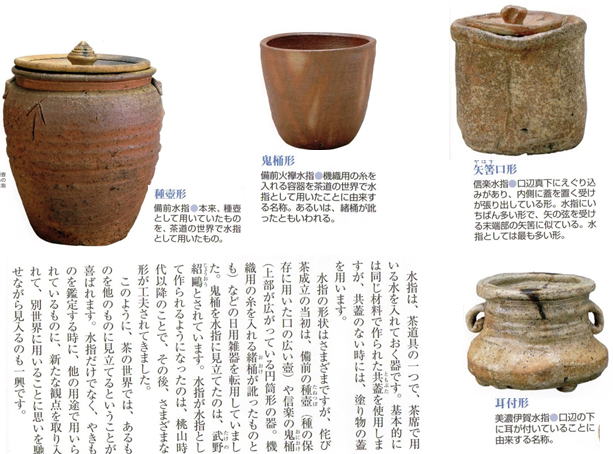

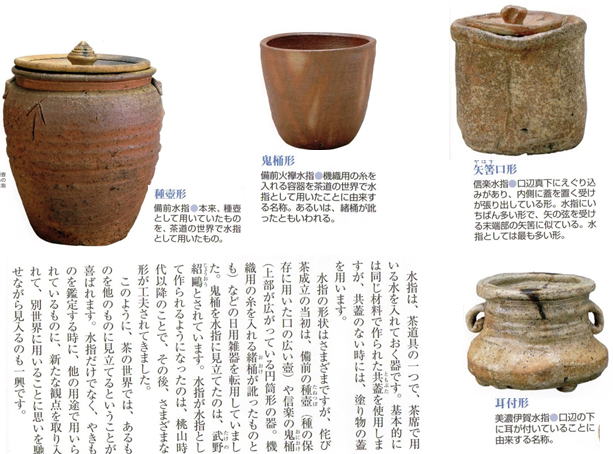

| 室町時代末期になりますと茶の湯がますます盛んとなり、 |

| 水指、花入、茶入など 備前焼の茶陶が焼かれる様になります。 |

安土・桃山時代

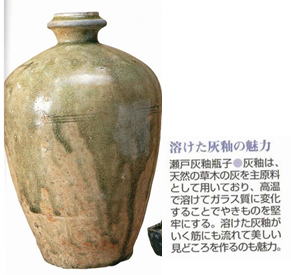

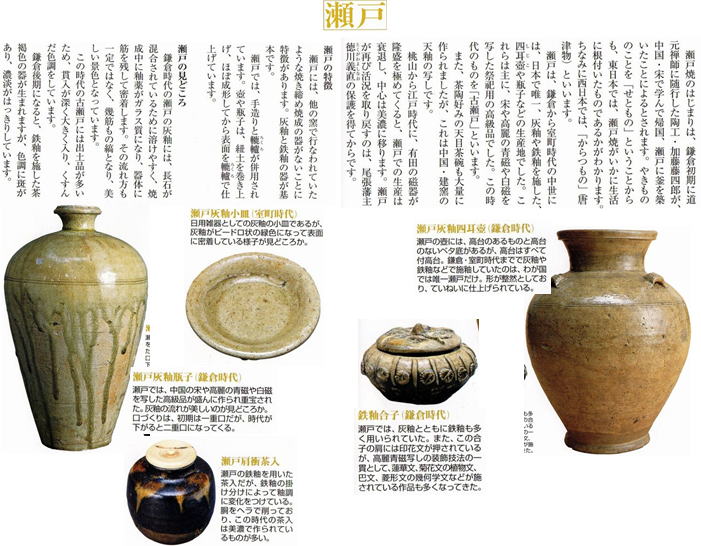

| 16世紀、瀬戸、美濃ではこれまでの灰釉や鉄釉に加えて緑釉、 |

|

| 黄釉、白釉(長石釉)が登場しました。 |

| これらは当時の千利休の茶の湯・詫茶と結びつき、 |

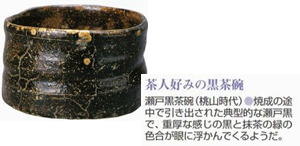

| 美濃では黄瀬戸(黄瀬戸小花瓶)、瀬戸黒、志野(雪志野花瓶)などの |

| 桃山時代を代表する日本独自の焼き物文化が花開くことになりました。慶長の役を |

| 契機として西日本を中心に朝鮮系の施釉陶器が詫び茶文化と絡み花開きました。 |

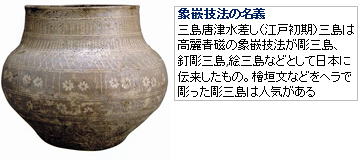

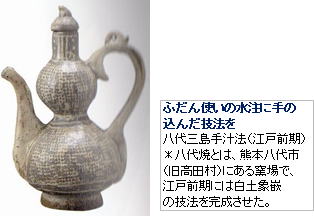

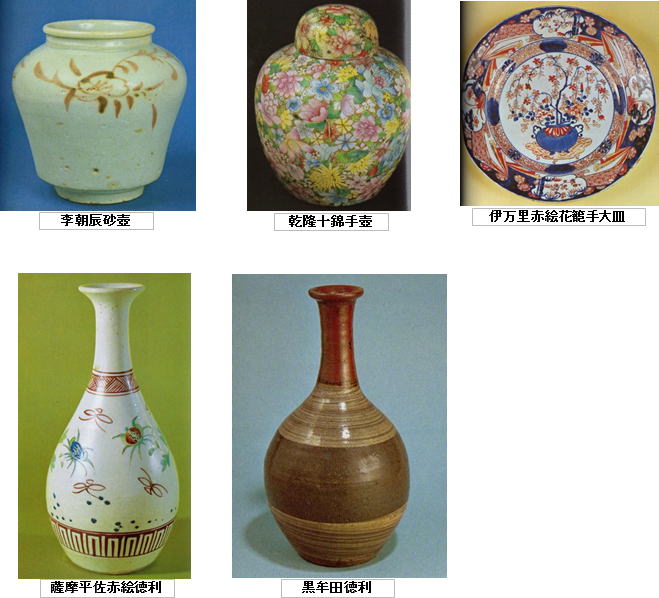

| 朝鮮系窯業地には、唐津焼(絵唐津作太郎湯呑)、上野焼(上野茶碗)、八代焼 |

| (高田焼 櫻象嵌ぐい呑)、薩摩焼(苗代川焼 黒もんぐい呑)、萩焼(萩湯呑)があります。 |

江戸時代

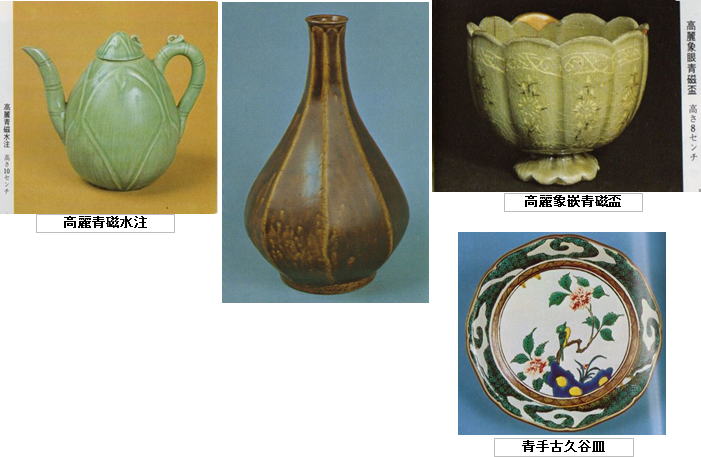

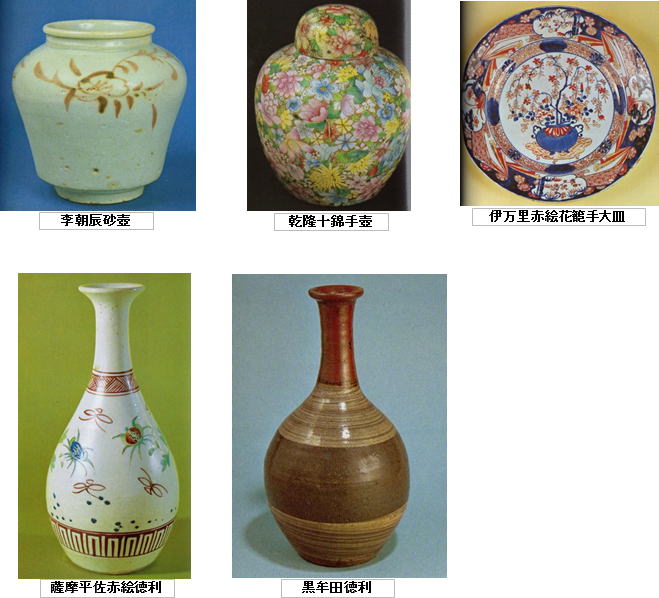

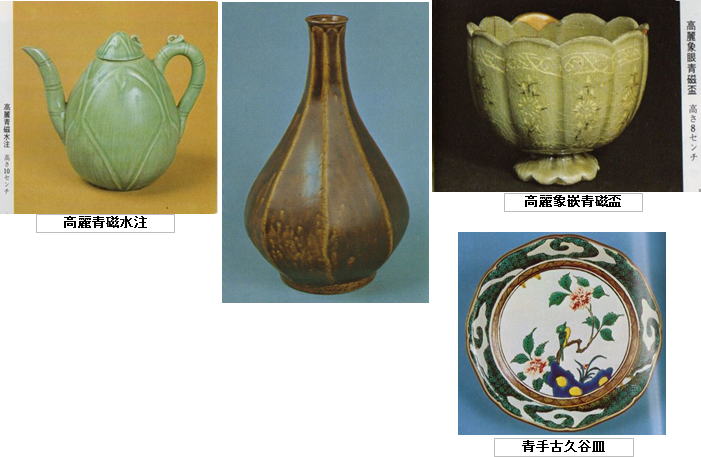

| 陶工達は技術も習得し青磁、白磁、染め付け、赤絵も作れるようになっています。 |

|

| 柿右衛門、鍋島、九谷など日本独自の美しい色絵磁器も生まれ、 |

| 日本の焼き物は多彩的になり技術的に確立した時期といえます。 |

| また江戸時代の大名茶人、小堀遠州の好みで「綺麗さび」の茶陶が |

| 各地に作られました。それらの窯地は遠州七窯と呼ばれています。 |

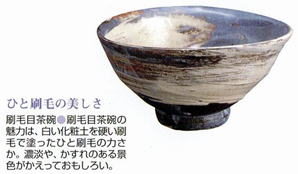

| から静岡の志戸呂焼(祖母懐茶壺)、滋賀の膳所焼(綺麗錆茶碗)、 |

| 京都の朝日焼(刷毛目茶碗)、奈良の赤膚焼(奈良絵茶碗)、今では |

| 無くなった大阪の古曽部焼(三重の伊賀焼(古伊賀ぐい呑)ととする |

| 説もあります)、福岡の上野焼(上野抹茶碗)と高取焼(茶中筒)の七窯です。 |

明治・大正時代

| 江戸の好景気は続かず、多くの窯が「まるもの」といわれる日用品を |

|

| 製作する窯を除き、哀れにも潰れていきました。 |

| 1875年有田に香蘭社(染付花瓶)、1904年には名古屋に日本陶器 |

| (ノリタケ)が設立され近代陶磁器窯業が出発しました。 |

| 洋食器文化に支えられた陶芸の分野では、現在に残る名品を |

| 創出された板谷波山・富本憲吉などの 多くの陶芸家が生まれました。 |

昭和・平成時代

| その後続いた苦難の時代をのり越えて、桃山茶陶の再現を目指した |

|

| 「中興の祖」金重陶陽(昭和31年に人間国宝に認定。 |

| 1896~1967)の努力によって備前焼が再評価される様になり、 |

| 今日の備前の繁栄を得たと言われています。 |

|

| 日本のやきものの産地マップ |

唐津焼

近世初頭から肥前国に散在する諸窯で生産された

陶器の総称である。

伊万里焼

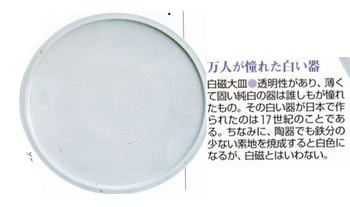

初めて国産磁器の製造が開始されたのは17世紀、

有田においてであった。 |

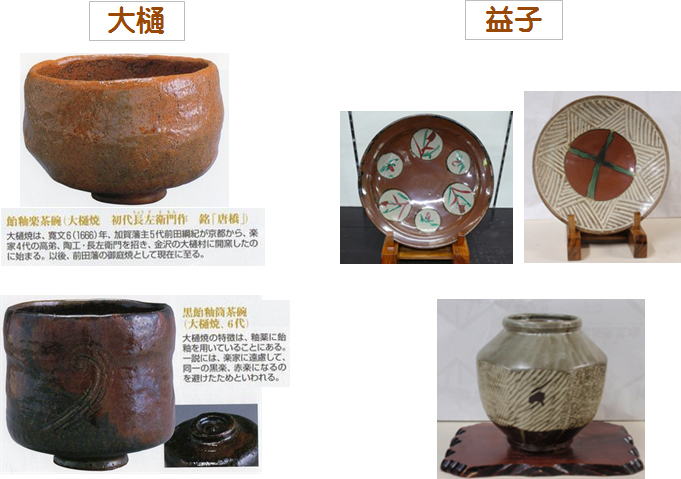

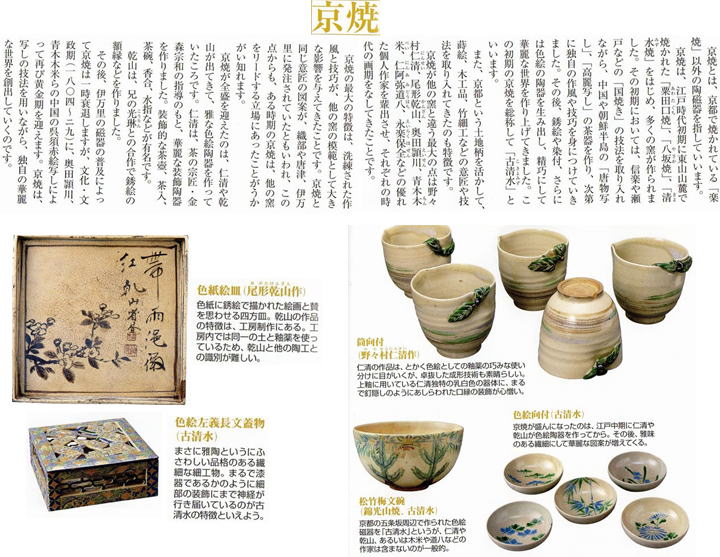

| 益子焼 |

| 江戸時代末期、嘉永年間に窯を築いた |

| 久谷焼 |

| 江戸中期の1650年に生産するが50年後突然廃窯 |

| 再興は1800年過ぎに青木木米を招き春日山に窯を |

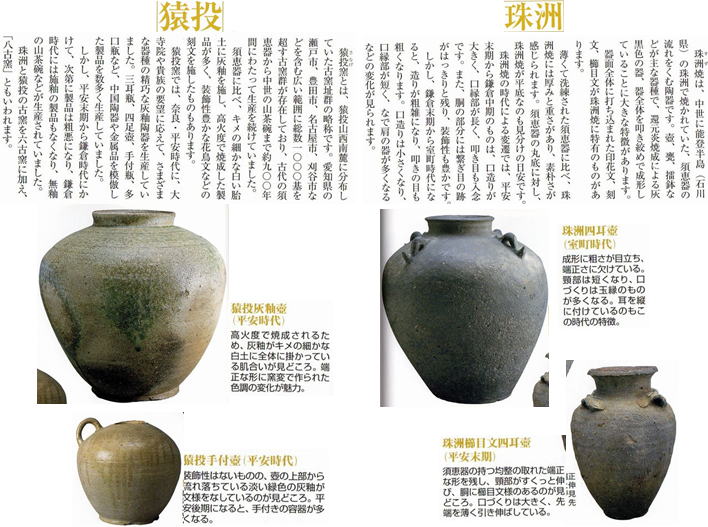

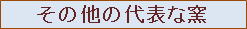

| 珠洲焼 |

| 12世紀後半頃から15世紀末頃に石川県珠洲市付近で |

| 生産された。中世の日本を代表する陶磁器のひとつ。 |

| 約400年前に忽然と姿を消した珠洲焼を |

| 1977年珠洲市が復興した。 |

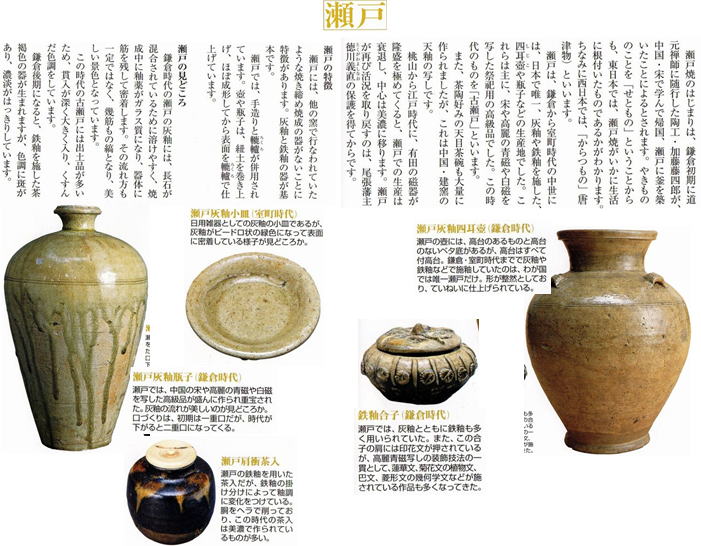

| 瀬戸焼 |

| 平安時代、猿投地区(現豊田市猿投)には猿投窯と |

| 呼ばれる一大窯業生産地があった。 |

| 美濃焼 |

| 平安時代に作られた須恵器から発展し、鎌倉時代以降、 |

| 15世紀初頭に土岐市域に窯が散在的に築かれる。 |

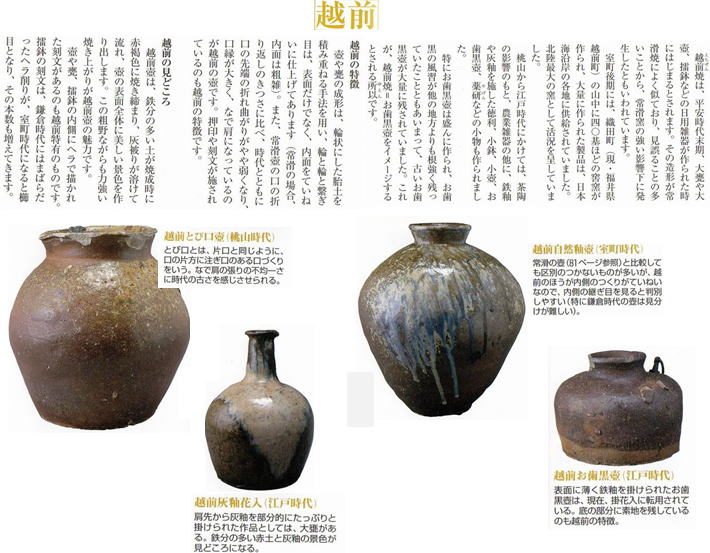

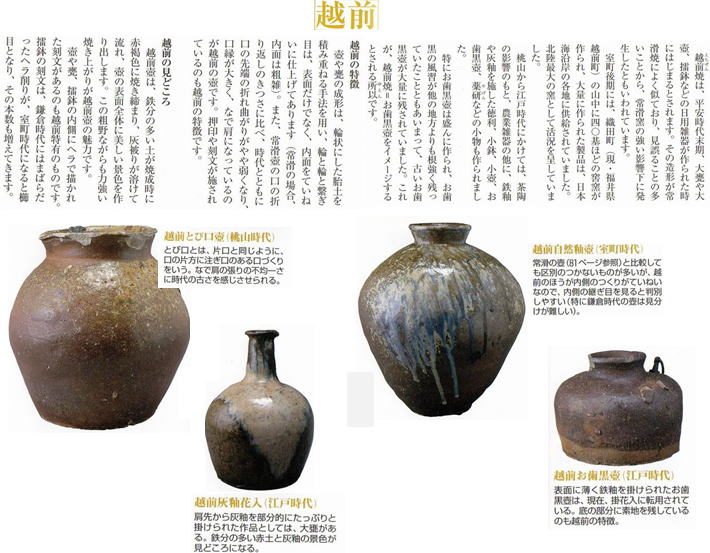

| 越前焼 |

| 歴史は非常に古く、平安時代から始まったといわれる |

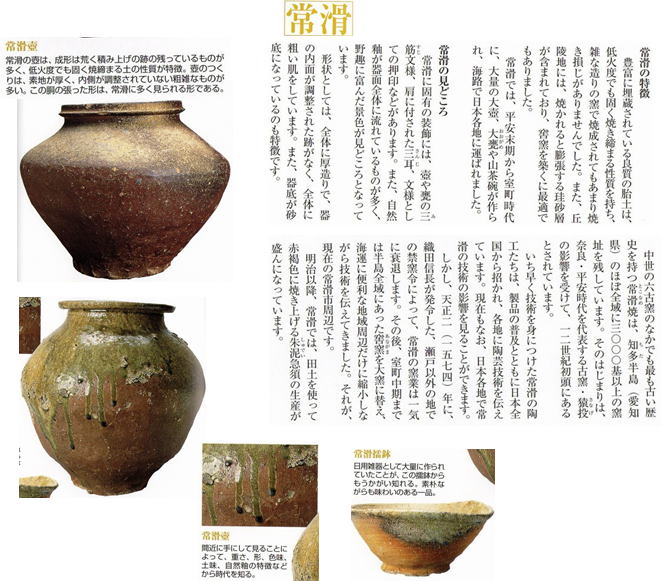

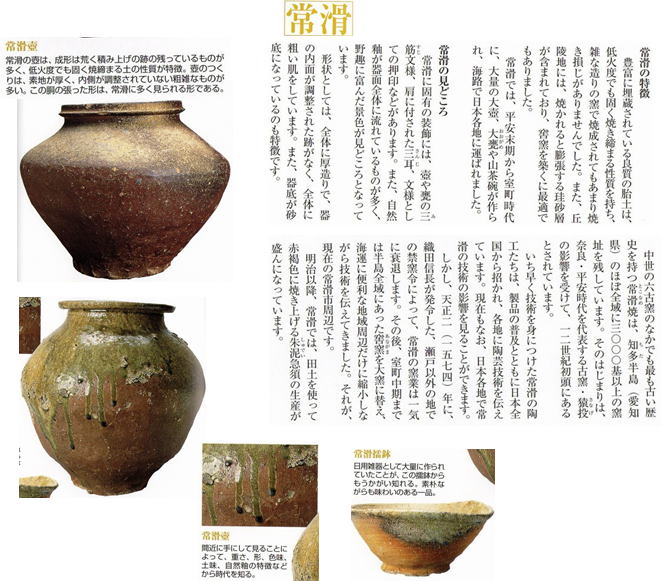

| 常滑焼 |

| 平安時代末期、猿投窯南部の灰釉陶窯の南下に伴い |

| 形成された知多半島古窯跡群を母体とする |

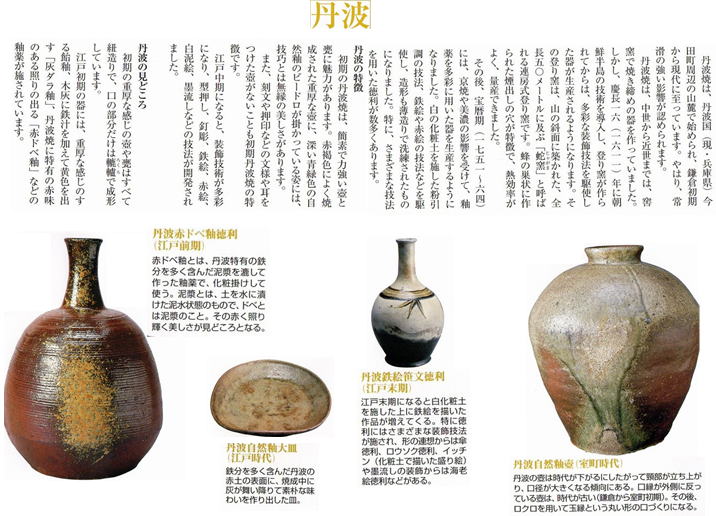

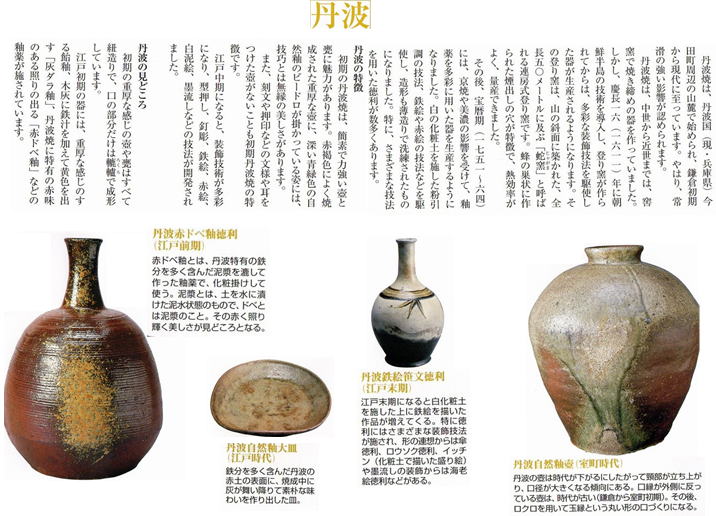

| 丹波焼 |

| 平安時代末期から鎌倉時代が発祥といわれる |

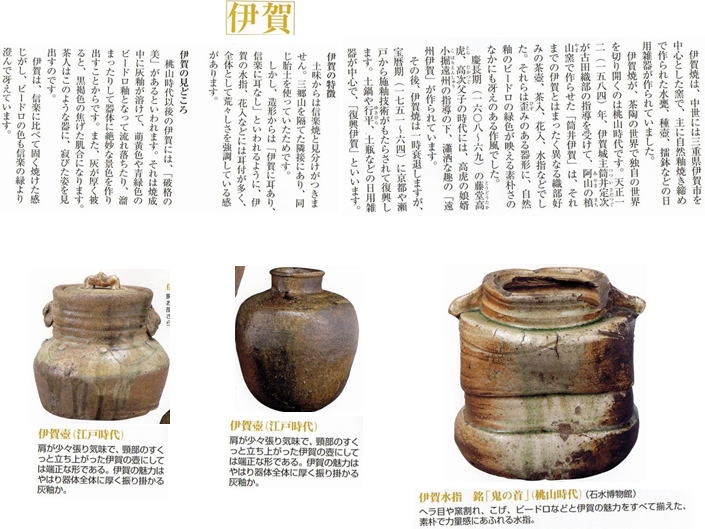

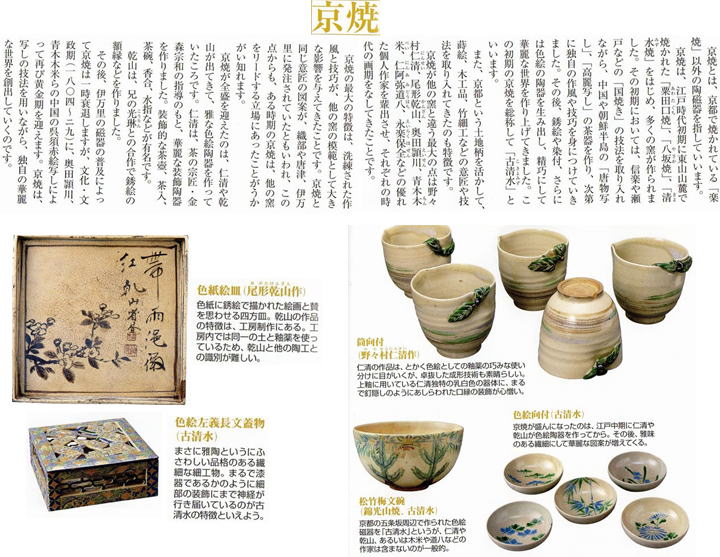

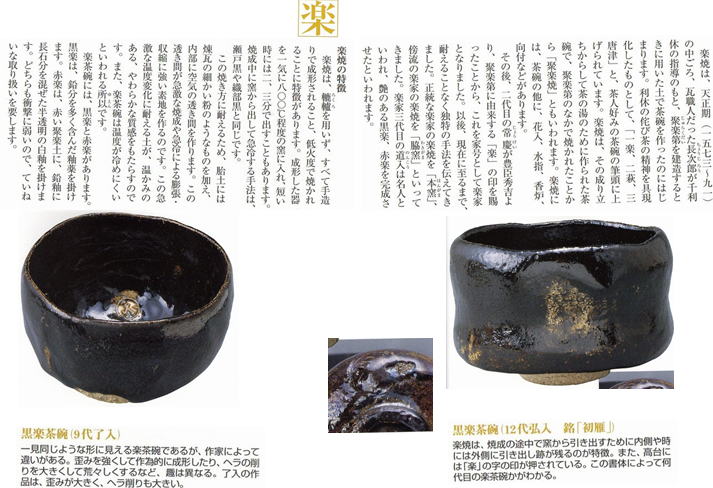

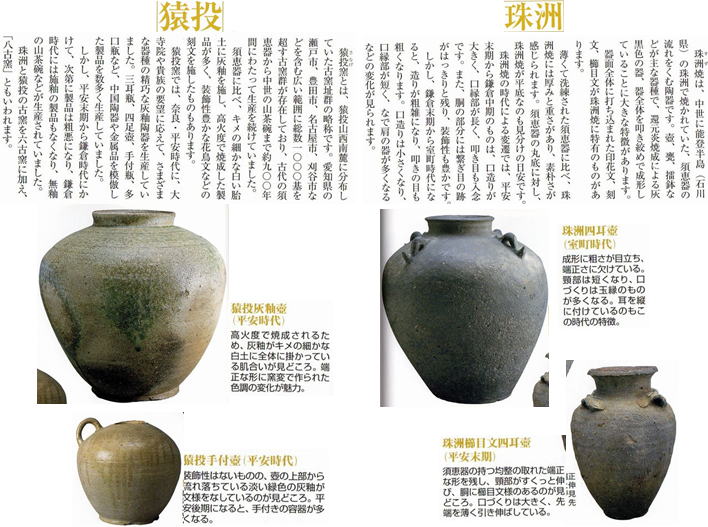

| 伊賀焼 |

| 中世から始まったといわれる日本有数の古陶である |

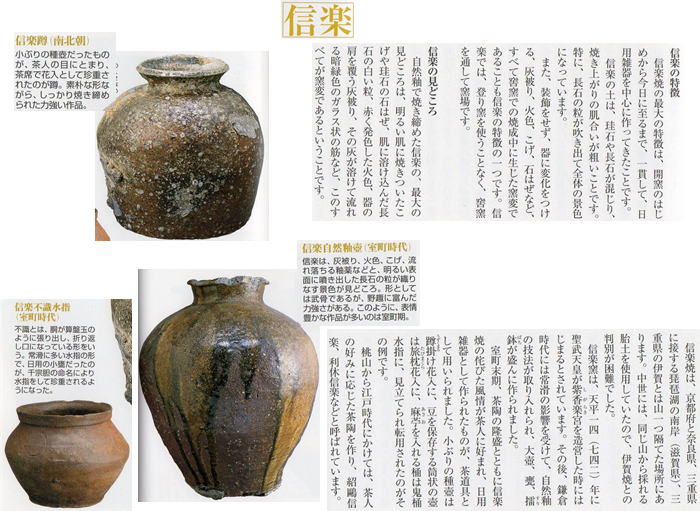

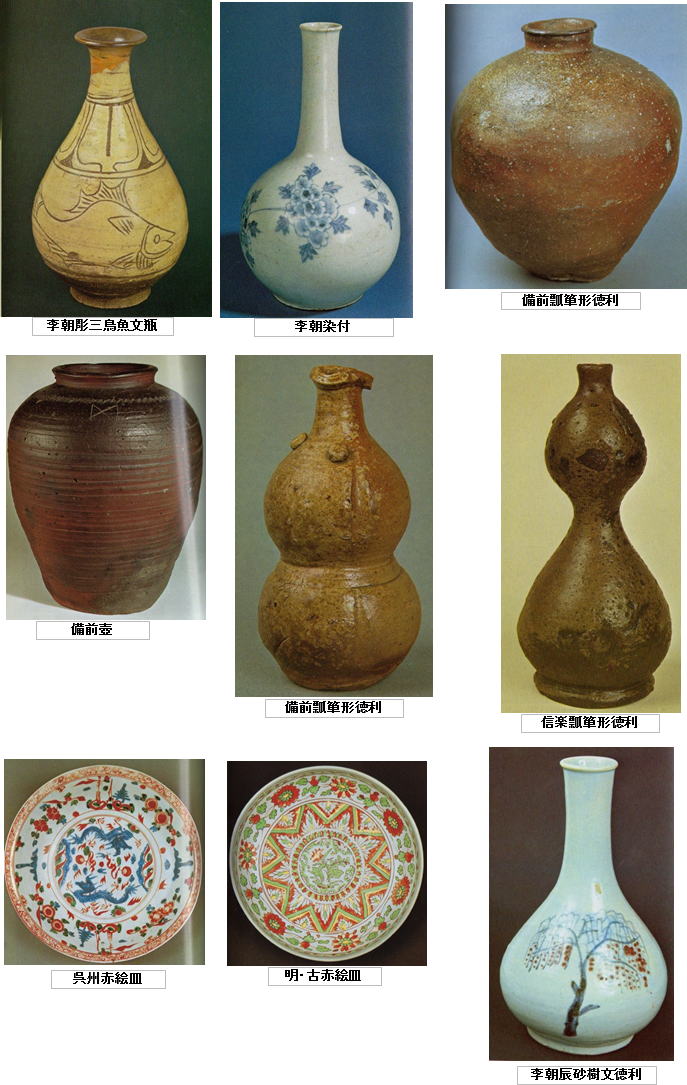

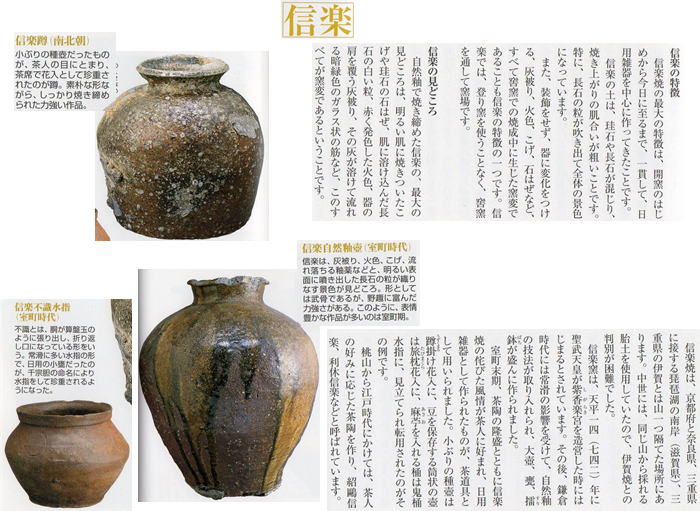

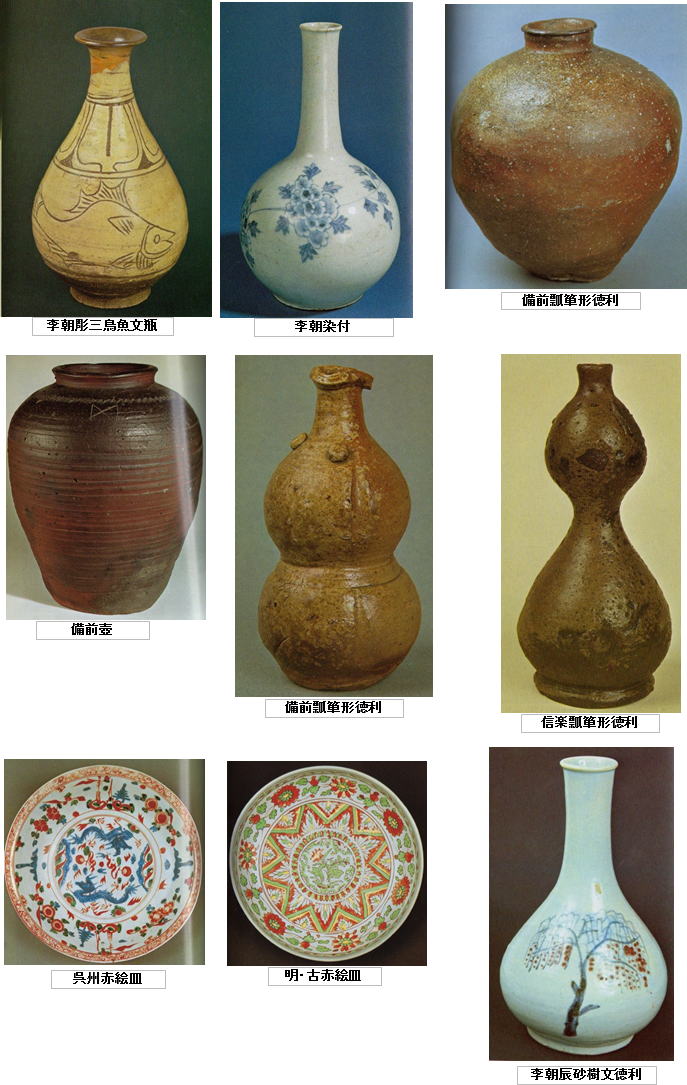

| 信楽焼 |

| 中世末期頃より窖窯(あながま)によって壺、甕、擂鉢 |

| などの焼き物づくりが始められ日本独自の陶磁器産地 |

| としての歴史が展開してきた。 |

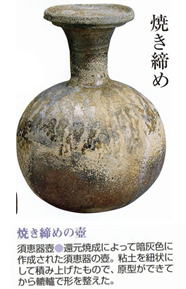

| 備前焼 |

| 平安時代に作られた須恵器から発展し、鎌倉時代初期 |

| には還元焔焼成による焼き締め陶が焼かれる。 |

| 萩焼 |

| 萩焼は慶長9年に藩主毛利輝元の命によって、 |

| 朝鮮人陶工の兄弟が城下で窯を築いたのが始まり |

|

|

|

| |

陶磁器(とうじき)

| 土を練り固め焼いて作ったものの総称。やきもの。セラミックの一種で、畿内より東では瀬戸物と呼ばれ、 |

| 中国、四国以西では唐津物(からつもの)とも呼ばれる。焼き方や用途や生産地などから数多く分類される。 |

| 岐阜県土岐市が生産量日本一である。 |

|

分類 陶磁器は釉薬の有無および焼成温度で以下のように大別される。

土器

素焼きのやきもの。窯を使わず、粘土を野焼きの状態で700~900℃の温度で焼いたもの。

釉薬(うわぐすり、またはゆうやく)はかけないが、彩色されているものを「土器」と呼ぶことがある

炻器(せっき)

窯を使い、焼成温度は1200~1300℃。土器と陶器の中間的性質を示すもので、釉薬の有無に

かかわらず、透光性・吸水性ともにないものを指す。

日本では、備前焼や常滑焼などが炻器に分類される場合がある。

半磁器、焼締めとも呼ばれる、陶器と磁器の中間的な性質を持つ焼き物で、1100~1250℃で焼成する。

陶器

カオリナイト(カオリン)やモンモリロナイトを多く含んだ粘土を原料とし、窯で1100~1300℃の温度で焼いた

物で、釉薬を用いる。透光性はないが、吸水性がある。厚手で重く、叩いたときの音も鈍い。

粗陶器と精陶器に分けられる。瀬戸焼、伊賀焼や大谷焼、ヨーロッパではマヨリカとそれから発展した

ファイアンス陶器、ウェッジウッドのクリームウェア、クイーンズウェア等硬質陶器、

ハフナー陶器などで知られている。

磁器

磁器は半透光性で、吸水性が殆どない。また、陶磁器の中では最も硬く、軽く弾くと金属音がする。

粘土質物や石英、長石→陶土を原料として1300℃程度で焼成するが、焼成温度や原料によって

軟質磁器と硬質磁器に分けられる。また、石英の一部を酸化アルミニウムに置換し、強度を高めた、

磁器も開発されているが、こちらには透光性が殆どない。

日本の主な磁器として肥前磁器(伊万里焼)や九谷焼などがある。

|

陶器と磁器の違い

陶器と磁器の大きな違いは、その原料となる粘土の違いです。

陶器はカオリンを含まない粘土(土質)を低温で焼いて作られるのに対し、

磁器は石質即ち長石が主成分を成している磁土を高温で焼き使うのが大きな特徴です。

陶器の起源は古く原始時代の土器から始まりますが、磁器が発明されたのは比較的遅く、

北宋(960~1126)の景徳皇帝の時代(1004~1007)ころと言われています。

| |

陶器の特徴 |

|

磁器の特徴 |

| 焼成温度 1000℃~1300℃ |

|

焼成温度1300℃以上の高温 |

| 素地が多孔性のため、吸収性を示す |

|

気孔がほとんどなく吸収性を示さない(無孔質) |

| 吸水性のある粘土を原料とする |

|

石を粉砕した陶石を主原料とする |

| 不透光性 |

|

透光性 |

| 貫入(ひび)あり |

|

強度が高い |

| 土ものと呼ばれる |

|

薄手で軽い |

| 指ではじくと鈍い音がする |

|

指ではじくと金属製の高い音がする |

| 手作りらしい凸凹やゆがみなどが個性的 |

|

素地が白い |

| 益子焼・薩摩焼・萩焼など |

|

有田焼・砥部焼・九谷焼など |

| |

|

|

|

|

| |

縄文式土器 |

炻器 信楽焼 |

陶器 乾山の茶碗 |

磁器 伊万里大皿 |

|

|

多くのやきものは、高台の部分にだけ釉薬を

掛けることなく、土の様子をそのまま見せている。

したがって、やきものの違いを土で見極める

時には、器を返して高台周辺の土で判断する。

作品のどこを見て、時代・窯場を

見極めるか?

①土の違いから見分ける

②作品の造形(技術・手法)から見分ける

③装飾・意匠から見分ける

やきものを楽しむポイント

① 時代を見る

いつの時代に作られたものか見極める

② 作られた産地

これを窯と言い、どこの窯で作られたか?

③ 真贋を見る

その作品が本当に古い時代に作られたか?

後世、あるいは近年になって似せて

作られたものかを見極める

|

|

|

|

| |

|

江戸時代 |

|

器物に釉薬を施すことなく、高温で焼成することを「焼き締め」という。 器物に釉薬を施すことなく、高温で焼成することを「焼き締め」という。 |

|

|

| 李朝のやきものを代表する器の一つとして、古から茶人に愛好されてきたものが、白泥を化粧掛けした「粉引」の作品です。 |

| 「粉吹」ともいい、白泥が粉を吹いたように見えることから命名されたともいわれます。 |

| 一般的には、灰色や灰黒色の素地を形成し、自然乾燥させてから白色の陶土と水を混合した化粧水にどっぷりとつけ、 |

| 乾燥させてから透明釉を施し、焼成した器です、火間という一部掛け残しがあるのも特徴です。 |

|

| 灰釉・鉄釉・天目釉・瀬戸黒 |

| 李朝のやきものを代表する器の一つとして、古から茶人に愛好されてきたものが、白泥を化粧掛けした |

| 「粉引」の作品です。「粉吹」ともいい、白泥が粉を吹いたように見えることから命名されたともいわれます。 |

| 一般的には、灰色や灰黒色の素地を形成し、自然乾燥させてから白色の陶土と水を混合した化粧水に |

| どっぷりとつけ、乾燥させてから透明釉を施し、焼成した器です、火間という一部掛け残しがあるのも特徴です。 |

|

|

桃山時代に美濃で作られた、長石釉を施した白色、

あるいは淡黄色の陶器を「志野」という |

|

織部は、豊臣秀吉の茶陶を勤めた古田織部が、

好みの茶陶を美濃の地で作らせたことに名前の

由来がある。 |

|

|

|

|

|

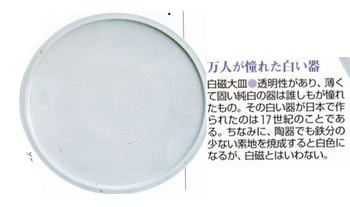

白磁とは、白色の陶石に透明、あるいは半透明の

釉薬を掛け1300℃以上の高温で焼成した磁器である |

|

青磁の青色や緑色は、よく深い光沢を放つ翡翠に

例えられる。釉薬に含まれている微量の鉄分が

還元淡焼成されて発色したもの |

|

|

|

|

|

白磁に藍一色で絵文様を描き、その上に

透明釉を掛けた。器を「染付」という。この藍色は、

酸化コバルトを主成分とする。

顔料で「呉須」と呼ばれる。

|

|

白に赤一色や呉須と赤の二色で絵が描かれて

いるものを「赤絵」という

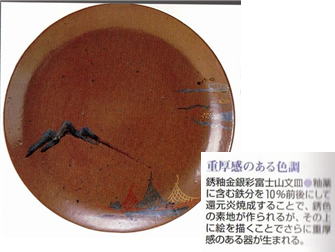

酸化鉄を主成分とする下絵具で絵付けをし、

茶色や黒褐色の発色したものを「鉄絵」という |

|

|

|

|

|

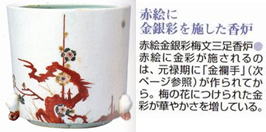

赤を主張とし、藍・緑・紫・黄などの色絵具で上絵付けした多色の器を、一般に「色絵」という。おおまかに、

|

| 赤は酸化鉄、緑は主に酸化銅にクロムを配合、紫はマンガン、藍は酸化コバルトを用いる。 |

| 色絵では、コバルトや鉄などは高温度焼成し発色しますが、他の絵具は高温度で焼成すると色が |

| 溶けてしまうということがあります、そのためには、低温度で焼成することが必要になります。しがって、 |

| 色絵の技法は、高温焼成の色に、低温焼成での色を加色していくことになります。 |

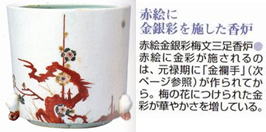

| 色絵の技法が発展しものの一つに、「染錦」があります。染錦は、下絵として染付の絵を描いた器を |

| 一度焼成したあとで、その器の上に多色の色絵を描いたものです。さらに、多色の色絵具に金泥や |

| 金箔を用いることにより、いっそう華やかさをました器も出現した。この絢爛豪華な技法を「金蘭手」という、 |

| なかには銀を用いる場合もあります、金は高温で溶けてしまうので、200~300℃の低温で焼き付けする |

| ことで、色絵以上に手間がかかる、 |

|

|

日本人が好む模様「唐草文」があります。唐草文とは、連続した蔓草状の植物文様で、アラベスクから

発展してきた文様とされておる。この唐草文様を通して、時代の推移を鑑定することができる。

|

|

茶碗の形による違い

茶碗の窯による違い

|

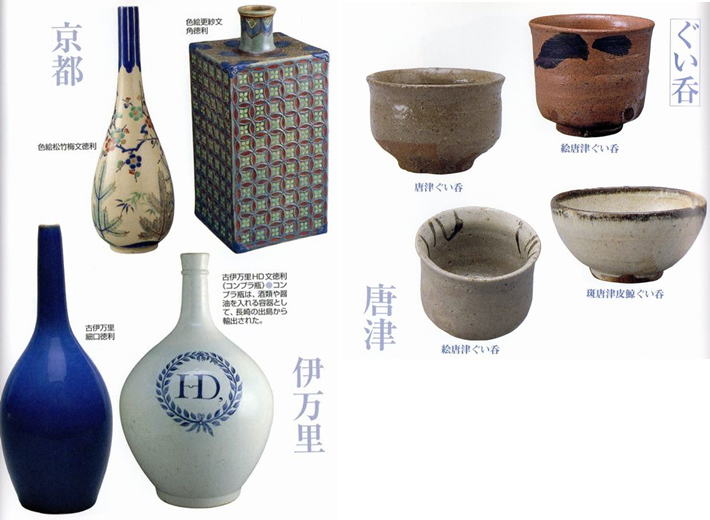

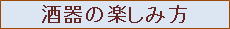

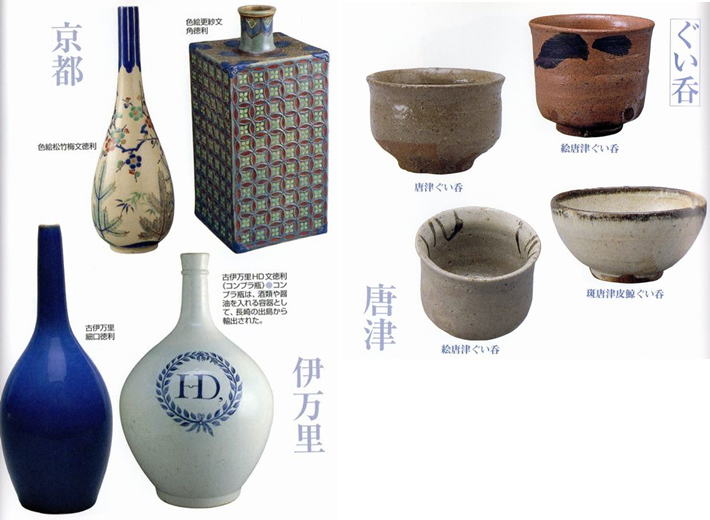

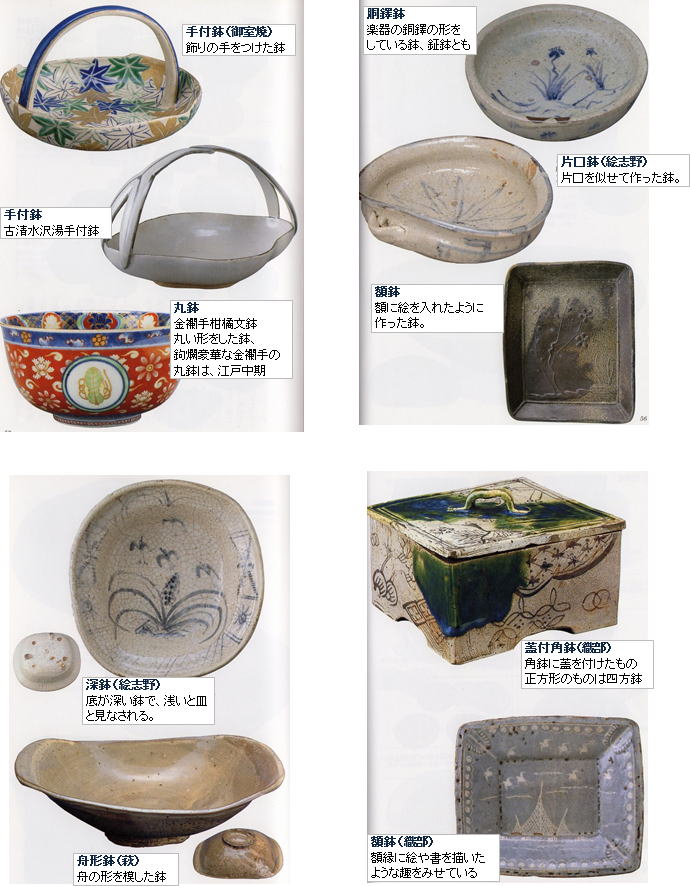

徳利 酒器 徳利 酒器 |

ぐい吞み

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|