|

益子焼(ましこやき)とは、栃木県芳賀郡益子町周辺を産地とする陶器

歴史

| 江戸時代末期、嘉永年間に常陸国笠間藩で修行した大塚啓三郎が益子に窯を築いたことにより始まる。 |

| 当初は水がめ・火鉢・壺などの日用品が主に製作されていたが、1927年より創作活動を開始した |

| 濱田庄司によって花器・茶器などの民芸品が作られるようになり、日本全国に知られることとなる。 |

| 1979年には通商産業省(現、経済産業省)より、伝統的工芸品に指定された。 |

| また、イギリスの陶芸家バーナード・リーチなどの普及活動がある。 |

特徴

益子焼は石材粉や古鉄粉を釉薬にし、犬毛筆で色づけを行う為、重厚な色合いとぼってりとした

肌触りに特徴がある。また、材料の性質上割れやすく、重いという欠点もある。

陶工

|

濱田庄司

人間国宝

|

|

|

|

島岡達三

人間国宝

|

|

|

|

佐久間藤太郎

|

1900年8月13日 - 1976年1月20日)

| 日本の陶芸家。父は、陶芸家で益子焼の窯元でもあった佐久間福次郎。 |

| 四男の佐久間賢司、その長男の佐久間藤也も陶芸家。 |

| 1900年、栃木県益子町に生まれる。1918年、益子陶器伝習所を卒業し、家業に従事。 |

| 1924年、濱田庄司がイギリスより帰国し、佐久間家に寄寓、濱田に師事する。 |

| 同年、商工省工芸展覧会に花瓶が入選。1928年、護国寺(東京都文京区)で初の個展。 |

| 1959年、栃木県文化功労賞受賞。1973年、勲五等瑞宝章受章。 |

| 1976年1月20日、逝去。従六位を追賜さる。 |

|

合田好道

ごうだよしみち

|

1910年(明治43) - 2000年(平成12)2月6日

|

|

|

| 笠間焼(かさまやき)は、茨城県笠間市周辺を産地とする陶器 |

| 江戸時代中期の安永年間(1770年代)から作られ始めた。箱田村の名主久野半右衛門道延が、 |

| 近江信楽の陶工長右衛門を招聘して窯を築き陶器を焼いたのが起こりとされている。 |

| のち笠間藩主の仕法窯として保護され、甕・摺り鉢などの日用雑器が作られた。 |

| 幕末から明治にかけては江戸に近い利点から、大量生産の機会を得て技術者や従事者も飛躍的に増えた。 |

| 陶器商田中友三郎による「笠間焼」の広報・販路開拓が功を奏したという。 |

| 現在では300人に近い陶芸作家や窯元のいる窯業産地となっている。 |

| 益子と並ぶ大きな窯業産地として知られている。 |

特徴

| 関東ローム層から出土する笠間粘土や花崗岩の風化によってできた鉄分を多く含む蛙目(がいろめ)粘土と |

| 呼ばれる陶土によって作られる。笠間粘土は粘りが強く粒子が細かいため焼き上がりが丈夫であり、 |

| 当時の日常雑器としては理想的な土だった。「特徴がないのが特徴」と言われている。 |

松井 康成

人間国宝

|

11927年(昭和2年)5月20日 - 2003年(平成15年)4月11日

野県北佐久郡本牧村(現:佐久市)生まれ。戦時中に茨城県笠間町に疎開する。

|

柴田宋休

しばた そうきゅう

|

1949年(昭和24年)2月20日 -

| 1949年: 茨城県笠間町(現:笠間市)に生まれる。 |

| 1968年: 陶芸の道を志し、松井康成に11年間師事(陶芸、僧侶)する。 |

| 1985年: 佛教大学通信教育部仏教学科を卒業。日本伝統工芸展に初入選。 |

| 2000年: 風濤社より詩画集『あるがままに』が出版される。 |

| 各地にて、「生きる」をテーマに講演活動を行っている。 |

|

|

|

九谷焼(くたにやき)は、石川県南部の金沢市、小松市、加賀市、能美市で生産される色絵の磁器である。

歴史

古九谷

| 大聖寺藩領の九谷村(現在の石川県加賀市)で、良質の陶石が発見されたのを機に、、藩士の後藤才次郎を |

| 有田へ技能の習得に赴かせ、帰藩後の1655年頃、藩の殖産政策として、始められるが、約50年後突然廃窯となる。 |

| 「古九谷」と呼ばれる磁器は、青、緑、黄などの濃色を多用した華麗な色使いと大胆で斬新な図柄が特色で、 |

| 様式から祥瑞手(しょんずいで)、五彩手、青手などに分類されている。 |

| 祥瑞手は、赤の輪郭線を用い、赤、黄、緑などの明るい色調で文様を描いたもの。 |

| 五彩手は黒の輪郭線を用い、青、黄、緑、紫などの濃色で文様を描いたものである。 |

| これら「古九谷」と呼ばれる初期色絵作品群の産地については、戦前から1960年代にかけて「九谷ではなく |

| 佐賀県の有田で焼かれたものである」という説が主張されはじめた |

再興期

| 古九谷の廃窯から、約一世紀後の文化4年(1807年)に加賀藩が京都から青木木米を招き金沢の春日山 |

| (現在の金沢市山の上町)に春日山窯を開かせたのを皮切りに、数々の窯が加賀地方一帯に立った。 |

| これらの窯の製品を「再興九谷」という。 同じ頃、能美郡の花坂山(現在の小松市八幡)で、新たな |

| 陶石が発見され今日まで主要な採石場となった。これらの隆盛を受け、それまで陶磁器を他国から |

| 買い入れていた加賀藩では、文政2年(1819年)に磁器を、翌年に陶器を、それぞれ移入禁止にした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

再興期の主な窯元

| |

春日山窯(文化4年-1807年)

若杉窯(文化8年-1811年)

小野窯(文政2年-1819年)

民山窯(文政5年-1822年)

吉田屋窯(文政7年-1824年)

|

|

木崎窯(天保2年-1831年)

宮本屋窯(天保3年-1832年)

蓮代寺窯(弘化4年-1847年)

松山窯(嘉永元年-1848年)

|

|

春日山窯は京風、若杉窯は有田風、吉田屋窯は古九谷風を得意とした。 古久谷

中興の祖

| 九谷庄三(くたにしょうざ、文化13年(1816年)-明治16年(1883年)は、寺井村(現在の能美市寺井町)の |

| 農家に生まれた。17歳の時に小野窯に陶匠として招聘される。 |

| 26歳で故郷に戻り寺井窯を開いた。西洋から入った顔料を早い時期から取り入れ 彩色金欄手を |

| 確立し、庄三風と呼ばれる画風は後に西洋に輸出される九谷焼の大半に取り入れられることになる。 |

新九谷

| 明治時代に入り、九谷焼は主要な輸出品となり、1873年のウィーン万国博覧会などの博覧会に |

| 出品されると同時に西洋の技法も入り込んだ。1872年頃から型押しの技術が九谷焼にも |

| 取り入れられ1892年頃から、獅子を始めとする置物の製作が盛んとなり、大正時代になると型が |

| 石膏で作られるようになり量産化が進んだ。 |

現代の作家

| |

浅蔵五十吉

2代

あさくら いそきち

|

1913年2月26日 - 1998年4月9日

石川県能美郡寺井町(現能美市)生まれの陶芸家である。本名は与作(よさく)。

初代徳田八十吉、北出塔次郎等に師事

1984年に日本芸術院会員、1992年に文化功労者

1996年に九谷焼作家として初めてとなる文化勲章を受章した。

1993年、故郷の寺井町に「浅蔵五十吉美術館」が開館した。

|

| |

吉田美統

よした みのり

人間国宝

|

1932年7月7日 - )は日本の陶芸家

石川県小松市出身。生家も作陶を生業としており、九谷焼独特の

赤絵金襴手(きんらんで)を継承していた。

家業である錦山窯の三代目となり、九谷の伝統的な絵付け等の技法を習得。

1962年には武蔵野美術短期大学の特修生として工芸デザインを学んでいる。

釉裏金彩の第一人者として2001年7月12日に重要無形文化財保持者に認定

2006年現在、財団法人石川県美術文化協会理事を務めている。

|

| |

徳田 八十吉

とくだ やそきち

|

初代

初代徳田八十吉(1873年11月- 1956年2月は、吉田屋窯風の作風を得意とした。

号は鬼仏。指導者として浅蔵五十吉、二代目、三代目徳田八十吉等を育てる。

二代

1907年11月- 1997年9月は、1923年に初代の養子となり師事する。

1956年、二代目徳田八十吉を襲名。九谷焼の近代化を推進した

三代 人間国宝

1933年9月 - 2009年8月は、金沢美術工芸大学短期大学

工芸科陶磁専攻中退。初代、二代目等に師事。

1988年に三代目を襲名。1991年には第11回日本陶芸展で、大賞・秩父宮賜杯を受賞

1997年6月6日、重要無形文化財「彩釉磁器」の保持者(人間国宝)に認定される

2009年8月死去 75歳

四代

四代目徳田八十吉(1961年 - )は青山学院女子短期大学卒業

三代目徳田八十吉の長女。三代目の死去を受けて翌2010年襲名。初名は順子

|

| |

中田 一於

|

昭和24年:石川県小松市に生まれる

平成2年:日本伝統工芸展文部大臣賞受賞

平成9年 :伝統九谷工芸展大賞受賞

銀箔を切り貼りし、焼成。さらに釉薬をかけ焼成します。銀箔特有の淡い、

渋い色調が品格をただよわせます。一枚一枚丹念に置かれた銀箔。

その上にかけられる淡青・淡桜の釉薬によって、異なった味わいを出しています。

次期人間国宝と噂される、期待の作家です。

|

| |

福島武山

|

昭和19年(1944年)生まれ。

昭和38年石川県立工業高校デザイン科卒

創造美術展 東京都知事賞受賞、朝日新聞社特別賞受賞

第23回全国伝統的工芸品公募展にて第一席グリンプリ内閣総理大臣賞を受賞

赤色の極細の線で、小紋・花鳥・風月・人物を描き上げられているのが特徴です。

幕末から明治期に盛行した、九谷赤絵細密画がありますが、

それを受け継ぐ第一人者です。

|

| |

山岸大成

|

1956年 石川県寺井町に生まれる

1978年 金沢美術工芸大学 工芸科卒業

1990年 日展 特選 作品 『時空の景』

自ら粘土をこね、素地を作り、造形もこなします。また、絵付けの釉薬は青や

淡い緑のものが多く、繊細で印象的、また現代的でもあります。陶額、絵皿、

香炉など、女性にも大変人気です。

|

| |

武腰一憲

|

昭和31年 四代善平の長男として石川県寺井町に生まれる

昭和55年 日展初入選

平成 3年 第30回記念日本現代工芸美術展会員記念賞

現代工芸美術家協会理事 現代工芸美術家協会理事

九谷焼の名工・九谷庄三の直系で、九谷焼の将来を担う期待の作家です。

|

| |

|

色絵遠い日花生 『静座』 |

色絵遠い日香器 『回帰』 色絵遠い日香器 『回帰』 |

| |

山田義明

従来の九谷焼の絵柄にない新しい作風が特徴です。 |

扁壺 ほととぎす |

扁壺 椿にジョウビタキ 扁壺 椿にジョウビタキ |

| |

仲田錦玉

明治時代末か大正時代初め頃から

受け継がれている

「青粒(あおちぶ)技法」の第一人者です |

花瓶 青粒二重唐草 |

|

| |

三ツ井為吉

古九谷以来の緑・紺・紫・黄・赤色を使い、伝統的な

絵柄が特徴。 |

飾皿 松竹梅 |

花瓶 丸紋割取花鳥 花瓶 丸紋割取花鳥 |

| |

三ツ井為吉

若い頃から絵を描くことを好み、とにかく似顔絵でも

本人そっくりに書いてあります。 |

飾花器 群雀の図 |

扁壺Y口中型 翡翠 桜図 扁壺Y口中型 翡翠 桜図 |

| |

三ツ井為吉

素地は、今ではあまり使われていない型打の

ものが多く、それは非常に薄く、味のある形状の

ものが多いです。加賀九谷陶磁器協会の理事長 |

盛皿 双鳥瑞花文 |

花瓶 唐草文 花瓶 唐草文 |

| |

九谷 名品

初代徳田八十吉作 鉢 吉田屋 |

|

|

瀬戸焼(せとやき)は、愛知県瀬戸市とその周辺で生産される陶磁器の総称。日本六古窯の一つ。

東日本で広く流通し、瀬戸物は陶磁器を指す一般名詞化した。

概略史

平安時代:猿投地区(現豊田市猿投)には猿投窯と呼ばれる一大窯業生産地があった。

鎌倉時代:加藤四郎景正が、宋(中国)から施釉陶器の技法を伝えたのが瀬戸焼の創始といわれる。

この頃、日本陶器の起源となる、灰釉・鉄釉などの本格的陶器生産が始まる。

室町時代:末頃までは古瀬戸とよばれる。室町時代に入ると椀、皿や鉢といった日用雑器の生産が多くなる

次第に生産拠点が美濃に移る。

桃山時代:から、黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部などの茶器が茶の湯の隆盛に伴って多く焼かれ、日用雑器も作られる

江戸時代:になると肥前の有田を中心にはじまった伊万里焼と総称される磁器により次第に市場を奪われ、衰退する。

文化年間(1804年 - 1818年)加藤民吉親子が肥前国有田から染付磁器の製法を伝えたことから

磁器の製造が始まり、後に磁器が主流となる。以降、「染付焼」(瀬戸染付)は「新製焼」、

旧来の陶器は「本業焼」と呼ばれた。

| |

加藤唐九郎

かとう とうくろう

|

明治31)1月17日) - 1985年(昭和60)12月24日)は陶芸家、また陶磁史研究家。

愛知県東春日井郡水野村(現・瀬戸市水北町)出身。桃山時代の陶芸の

研究と再現に努めた。

|

|

|

美濃焼(みのやき)とは、岐阜県土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市を主たる産地とする陶磁器の総称である。

美濃焼が主に生産される岐阜県東濃地域は、日本最大の生産拠点であり、

日本の陶磁器生産量の約半分を占める。

歴史

| 平安時代に作られた須恵器から発展し、鎌倉時代以降、瀬戸市周辺の丘陵地帯ほどではないが |

| 古瀬戸系施釉陶器を焼く斜面を利用した窖窯による陶器生産が開始された。 |

| 15世紀初頭に土岐市域に窯が散在的に築かれる。16世紀に織田信長の経済政策によって瀬戸市周辺の |

| 丘陵地帯の陶工たちも美濃地方(土岐川以北)の集落に移り住んで窖窯よりも焼成効率に優れた地上式の |

| 単室窯である大窯を多数築いた。桃山時代に、志野焼に代表されるような「美濃桃山陶」が焼かれ |

| 一大産地となり、美濃焼の基礎が築かれた。 |

| 江戸時代になると、窯体構造は、大窯から連房式登窯となり、志野焼に加えて織部焼の優品が生み出された。 |

特徴

桃山時代にそれまでになかった自由な発想で登場し、「美濃桃山陶」とも呼ばれる陶器。

中でも武将でもあり茶人でもあった古田織部(1543年 - 1615年)が創意工夫を凝らした

「織部好み」は有名である。志野茶碗の「卯花墻」(うのはながき)は、日本製の焼物では

数少ない国宝指定物件の1つである。

| |

|

|

|

|

| |

織部扇形蓋物 |

織部角皿 |

志野水注(シカゴ美術館) |

鼠志野秋草文額皿 |

美濃焼の代表

| ・志野(しの) |

灰志野、 無地志野、 絵志野、 紅志野、 練込志野、 赤志野 など |

| ・織部(おりべ) |

総織部、 青織部、 織部黒、 鳴海織部、 黒織部、 赤織部 志野織部 など |

| ・黄瀬戸(きぜと) |

|

| ・瀬戸黒(せとぐろ) |

|

| |

美濃焼の一種で、美濃(岐阜県)にて安土桃山時代に焼かれた白釉を

|

| 使った焼物。赤志野や鼠志野などいくつかの種類があり、同じく美濃焼の |

| 一種である瀬戸黒とともに国の重要無形文化財に指定されている技法や、 |

| 岐阜県の重要無形文化財に指定されている技法がある |

| 室町時代の茶人・志野宗信が美濃の陶工に命じて作らせたのが |

| 始まりとされる。可児市久々利から土岐市泉町久尻にかけて産出する |

| 志野茶碗で銘卯花墻(うのはながき、三井記念美術館蔵)は国産茶陶と |

| しては2つしかない国宝 |

|

志野茶碗 銘振袖

東京国立博物館

|

| 桃山時代の慶長10年(1605年)頃から元和年間(1615年-1624年)まで、主に美濃地方で生産された陶器。 |

| 美濃焼の一種で、基本的に志野焼の後に造られた。 |

| 千利休の弟子であった大名茶人、古田織部の指導で創始され、 |

| 織部好みの奇抜で斬新な形や文様の茶器などを多く産した。 |

| 大量生産のため、陶工加藤景延が唐津から連房式登窯を導入したと伝えられる。 |

| 釉薬の色になどにより、織部黒・黒織部、青織部、赤織部、志野織部などがある |

| 緑色の青織部が最も有名である。 |

| |

|

|

| |

織部脚付角鉢 |

黄瀬戸 |

著名な作家

| |

荒川豊藏(あらかわとよぞう)

人間国宝

明治27年3月17日岐阜県土岐郡 |

志野茶碗 銘『随縁』 |

|

|

| |

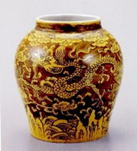

加藤土師萌

かとう はじめ

人間国宝

1900年3月- 1968年は日本の陶芸家 |

「黄地紅彩雲龍文壺」 |

萌葱金襴手 萌葱金襴手 |

| |

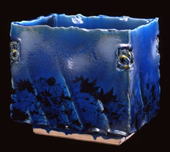

塚本快示

つかもと かいじ

人間国宝

|

1912年12月14日 - 1990年6月10日)は日本の陶芸家

1912年12月14日 - 岐阜県土岐市に産まれる。生家は累代製陶を営んでいた。

1964年 - カリフォルニア博覧会で金賞を受賞。

1973年 - 岐阜県重要無形文化財「青白磁」保持者に認定。

1983年 - 人間国宝に認定

4月13日 - 重要無形文化財「白磁」「青白磁」保持者に認定

1990年6月10日 - 逝去。快示の開いた快山窯は2007年現在、

長男である塚本満が引き継いでいる。

|

| |

鈴木 藏

すずき おさむ

人間国宝 |

1934年12月1日 - )は日本の陶芸家。1994年に人間国宝に認定された。

昭和9年(1934)岐阜県土岐市に生まれる。

この地方は美濃焼の産地であり、父・鈴木通雄も釉薬の研究者であった。

1953年県立多治見工業高校窯業科を卒業し、丸幸陶苑試験室に入社。

1982年第19回日本陶磁協会金賞を受ける。

1994年重要無形文化財保持者に認定。人間国宝 陶芸・志野

|

| |

加藤 卓男

かとう たくお

人間国宝 |

1917年(大正6年)9月12日 - 2005年(平成17年)1月11日)は、陶芸家。

1917年(大正6年)岐阜県多治見市に生まれる。父加藤幸兵衛に師事

|

| |

青釉草花文四方器 |

三彩四方鉢「瑠璃光」 |

志野茶碗 銘「茜」 |

| |

加加藤孝造

人間国宝 |

昭和10年3月12日生まれ。

昭和26年岐阜県陶磁器試験場にはいり,5代加藤幸兵衛にまなぶ。

昭和45年多治見市に穴窯を築き独立。同年荒川豊蔵に師事。

1983年加藤幸兵衛賞が創設され第一回加藤幸兵衛賞を受賞する。

2010年瀬戸黒の技法で国指定重要無形文化財保持者に認定される

|

| |

加藤 幸兵衛

5代

かとう こうべえ

|

1893年(明治26年)12月27日 - 1982年(昭和57年)4月11日)は日本の陶芸家。

幕末から明治時代に美濃の染付磁器を焼く窯元の一つ

家業の幸兵衛窯を1911年(明治44年)に引き継いで5代目幸兵衛を名乗り、

現在の幸兵衛窯の礎を築く。代々続く幸兵衛(幸兵衛窯)ではあるが、

現在の近代幸兵衛窯の元(加藤幸兵衛窯または幸兵衛窯

とも言われる)を築きあげたことでは初代であり、幸兵衛継承者。加藤卓男の父。

|

| |

加藤 幸兵衛

7代

かとう こうべえ

|

|

岐阜県多治見市にある幸兵衛窯の七代目当主。

人間国宝・加藤卓男の長男 本名:裕英

日展、朝日陶芸展でそれぞれ最高賞を受賞

加藤卓男のペルシャ陶技を継承、三彩、淡青釉、ラスター彩

|

|

|

信楽焼(しがらきやき)は、滋賀県甲賀市信楽を中心に作られる陶器で、日本六古窯のひとつ

一般には狸の置物が著名であるが、後述のように多様な発展を遂げている。

信楽は、付近の丘陵から良質の陶土がでる土地柄である。

日本六古窯のひとつに数えられている。

歴史

信楽は、奈良、山城などの畿内と東海地方とを結ぶ交通路でもあり、

茶湯の中核として発展した京、奈良に近いことから、後に茶陶信楽焼が発展した

大きな要因と考えられている。また、焼き物に良好な陶土が豊富にあり、

陶工たちにとっても理想郷だったといえよう。

中世末期頃より窖窯(あながま)によって壺、甕、擂鉢などの焼き物づくりが始められ、

日本独自の陶磁器産地としての歴史が展開してきた。

素朴さのなかに、日本人の風情を表現したものとして、室町・桃山時代以降、茶道の

|

|

| |

| 隆盛とともに「茶陶信楽」として茶人をはじめとする文化人に親しまれ、 |

| 珍重されてきたのもその所以ともいえる。 |

| 江戸時代には、商業の発達にともない、茶壺をはじめ、土鍋、徳利、水甕などの |

| 日常雑器が大量に生産され、幕末には陶器製灯明具の一大産地であった。 |

| 昭和の時代に入り、第二次世界大戦末期には金属不足から陶器製品の需要の高まりとともに、 |

| 火鉢の全国シェアの80%を占めた。 |

| 現在では、日用陶器のほか建築用タイル、陶板、タヌキやフクロウなどの置物、傘立て、 |

| 庭園陶器、衛生陶器など、大物から小物に至るまで信楽焼独特の「わび」「さび」を残しながら、 |

| 需要に対応した技術開発が行われ、生活に根ざした陶器が造られ、今日に至っている。 |

| 1976年(昭和51年)に国から伝統的工芸品の指定を受けている。 |

|

特徴

| 信楽焼の特徴は、土中の鉄分が赤く発色する火色や、窯のなかで炎の勢いにより器物に灰のふりかかる、 |

| 灰かぶりの現象による自然降灰釉(ビードロ釉)の付着、また、薪の灰に埋まり黒褐色になる「焦げ」も含めた、 |

| 炎が生み出す独特の焼き上がりにあるといわれている。 |

狸の置物

信楽焼の狸の置物の歴史は比較的浅く、明治時代に陶芸家の藤原銕造が作ったものが最初と言われている。

著名な作家

| |

加藤 喜代司

かとう きよし

|

1947年(昭和22年)信楽に生まれる

1969年熊本喜一先生に師事

朝日陶芸展入選

秀明文化基金賞受賞

|

|

| |

加藤 隆彦

かとうたかひこ

|

昭和27年)信楽に生まれる

1978年地元、製陶会社に入社

2000年秀明文化基金賞受賞

|

|

| |

大谷 無限(司朗)

おおたに むげん

|

昭和11年)滋賀県信楽町に生まれる

1960年市立京都工芸指導所

陶磁器技術指導養成所に入所

1995年11月秀明文化賞受賞

2006年~2007年

アメリカボストン美術館で開催

|

|

|

|

常滑焼(とこなめやき)は、愛知県常滑市を中心とし、その周辺を含む知多半島内で焼かれる陶器。

日本六古窯の一つ。

歴史

| 平安時代末期、猿投窯南部の灰釉陶窯の南下に伴い形成された知多半島古窯跡群を |

|

| 母体とするが、灰釉陶器の伝統にはない大型の甕や壺を新たに |

常滑灰釉壺

平安時代 |

| 主要な器種として創造することで瓷器系中世陶器の主要生産地となった。 |

| 平安時代末期の製品は素朴な中にも王朝文化の名残を感じさせる優美さを持ち、 |

| 鎌倉時代には素朴で力強い壺、甕などが生産され鎌倉では、おびただしい量の |

| 壺・甕・鉢が消費されていることが鎌倉遺跡群の発掘調査で判明している。 |

| 室町時代になると半島全域に広く分布していた窯は旧常滑町周辺に集まり、 |

| しかも集落に近接した丘陵斜面に築かれるようになる。 |

| この段階では碗・皿類の生産は行わず、壺・甕・鉢の生産に特化している。 |

近代の常滑焼

明治の常滑では近代土管という新たな主力製品があり、その生産は従来の窯屋だけでは

供給しきれないほど大量の需要があった。大正・昭和戦前期においても同様で植木鉢や火鉢

|

|

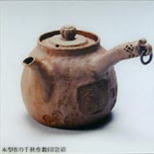

| 萬古焼(ばんこやき、万古焼)は、陶磁器・焼き物の一つで、葉長石(ペタライト)を使用して耐熱性に |

| 優れた特徴を持つ。陶器と磁器の間の性質を持つ半磁器(炻器)に分類される。 |

| 三重県四日市市の代表的な地場産業であり、1979年(昭和54年)1月12日から伝統工芸品に |

| 指定されている。その耐熱性の特長を活かした紫泥の急須や土鍋が有名であり、特に土鍋の |

| 国内シェアは、7、8割を占めると言われている。また、豚を模った蚊遣器「蚊遣豚」でも有名である。 |

| 四日市市内の橋北地区と海蔵地区で萬古焼が盛んである。 |

歴史

| 桑名の豪商沼波弄山(ぬなみろうざん)が、元文年間(1781年?1740年)に朝明郡小向(あさけぐん おぶけ、 |

| 現在の三重郡朝日町小向)で創始。 |

| 四日市萬古焼は山中忠左衛門の尽力によって興り、阿倉川や末広に最初の窯が建った |

| 明治時代には山中忠左衛門らによって洋皿やコーヒーカップ等の洋食器の研究や地域住民への製作指導、 |

| 海外輸出も行われるようになった。 |

| |

森 有節

もり ゆうせつ

|

| 1808年- 1882年(明治15年)4月25日)は日本の江戸末期の萬古焼の陶工職人家。 |

| 萬古焼中興の祖。本名は与五左衛門。号は摘山堂。伊勢国桑名に生まれた。 |

| 元文年間(1736年~1740年)、伊勢国朝日に窯を開いた古い萬古焼の創始者であり |

| 桑名の豪商人・沼波弄山の遠縁に当たる山田彦右衛門から勧められ、古い萬古焼発祥の |

| 伊勢国朝日小向(地名になる)で有節の弟、与平(本名・千秋、号は陽楓軒)と共に |

| 江戸時代後期の1831年(天保2年)に萬古焼を再興した。 |

| 1867年(慶応3年)には国産陶器職取締役を任命された。 |

| 1882年(明治15年)4月25日、没。享年75 |

|

| |

山中忠左衛門

|

| 四日市には、有節萬古より前の(1829年)に信楽焼風の雑器窯が東阿倉川唯福寺 |

| [ゆうふくじ]に始まっていた。海蔵庵窯[かいぞうあんがま]という。 |

| 後に、ここに来て焼き物の手ほどきを受けた末永の庄屋山中忠左衛門は、 |

| 有節萬古に憧れていた。 |

| 嘉永六年(1853)には、邸内に窯を築いて、有節萬古の研究に本腰を入れた。 |

| その20年に及ぶ苦労が四日市萬古の始まりである。 |

| 海蔵川、三滝川に挟まれた地区は、毎年水害があり、年貢も滞[とどこお]るほどの |

困窮民が多かった。これらの人々を救済するために、萬古焼を地場産業として

導入するのが、中忠左衛門の願いであった。 |

|

|

|

| 越前焼は、福井県丹生郡越前町の主に宮崎地区(旧宮崎村)・織田地区で焼かれる陶磁器(炻器)。 |

| 釉薬を用いずに高温で焼成されるときに薪の灰が器に流れ出し、溶け込む自然釉の風合いで知られる。 |

歴史は非常に古く、平安時代から始まったといわれるが、長く無名であったが

第二次世界大戦後小山富士夫等により再興される |

| 日本六古窯の一つにあげられた際に越前焼と名付けられた。それまでは「織田焼」と呼ばれていた。 |

| 江戸末期から明治には衰退の一途を辿り、一時は廃絶の危機に追い込まれた。 |

復興の契機は1970年(昭和45年)に作られた越前陶芸村で、これを境に窯元が急増、観光客が

多く訪れるようになった。 |

| 昭和61年)に通商産業省(現在の経済産業省)から伝統工芸品の指定を受けている。 |

| |

越前の主な生産器種は、中世全般を通じて大型の甕(かめ)と

擂鉢(すりばち)が圧倒的に多く、 三筋壺・瓶子・水注・片口小壺など

それぞれの時代の要求品を僅かながら焼成している。

越前 双耳壺(室町 |

|

| |

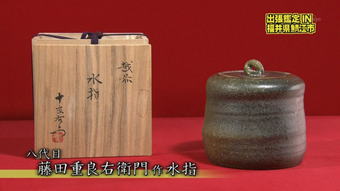

藤田重良右衛門

ふじたじゅうろううえもん

8代 |

大正11年生まれ 越前焼で最も古い世襲の窯元で

昭和42年、八代目重良右衛門を襲名

昭和59年、現代の名工として労働大臣卓越技能賞受賞

昭和60年春、黄綬褒章受賞

昭和61年、福井県無形文化財指定。

平成20年5月死去

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

窯印は、高台の近くに刻まれたこの十文字 窯印は、高台の近くに刻まれたこの十文字 |

|

|

|

丹波立杭焼(たんばたちくいやき)は兵庫県篠山市今田地区付近で焼かれる陶器、炻器。主に

生活雑器を焼いてきた。丹波焼、または立杭焼ともいう。起源は平安時代にまで遡るといわれ、

六古窯の一つに数えられる。

概要

| 平安時代末期から鎌倉時代が発祥といわれ、登り窯により最高温度約1300度で50?70時間も焼かれるため |

| 器の上に降りかかった松の薪の灰が、釉薬と化合して窯変、「灰被り」と呼ばれる独特な模様と色が現出し、 |

| また炎の当たり方によって一品ずつ異なった表情を生み出すのが丹波立杭焼の最大の特徴である。 |

中世には轆轤を用いない紐作りという手法で形を整え、窖窯と呼ばれる独特の窯で釉薬を用いず、

焼き締めて作られた。 |

| 江戸時代に入ると登り窯が用いられるようになり、大量生産品としてのすり鉢が堅牢であったため、 |

| 17世紀には、中部、関東以北に急速に普及し、堺産のすり鉢が18世紀中盤以降に普及するまでは |

| 東日本で瀬戸と二分するシェアを誇った。一方で、小堀政一(遠州)等の影響により、茶碗、茶入、水指といった |

| 茶器の分野においても数多くの銘器を生み、京都や美濃焼に影響され、釉薬を用いた陶器が誕生した。 |

江戸時代後期には篠山藩の保護育成などもあり、直作、一房、花遊、一此、市作など世に名を

轟かせる陶芸家を輩出した。窖窯時代には小野原焼と呼ばれていたが、登り窯時代に至って、 |

| 現在の呼び名である丹波焼あるいは立杭焼の呼称が確立し、 |

| 1978年(昭和53年)には丹波立杭焼の名称で国の伝統的工芸品指定を受けた。 |

|

|

備前焼(びぜんやき)は、岡山県備前市周辺を産地とする陶器。日本六古窯の一つに数えられる。

備前市伊部地区で盛んであることから「伊部焼(いんべやき)」との別名も持つ。同地区で数多く見られる

煉瓦造りの四角い煙突は備前焼の窯のものである。

歴史

平安時代に作られた須恵器から発展し、鎌倉時代初期には還元焔焼成による焼き締め陶が焼かれる。

鎌倉時代後期には酸化焔焼成による現在の茶褐色の陶器が焼かれる。

室町時代から桃山時代にかけて茶道の発展とともに茶陶としての人気が高まるが、江戸時代には茶道の

衰退とともに衰える。再び水瓶や擂鉢、酒徳利など実用品の生産に戻っている。この当時のものは近郷の

旧家にかなりの数が残されている。

明治・大正に入ってもその傾向は変わらなかったが、昭和に入り金重陶陽らが桃山陶への回帰をはかり

芸術性を高めて人気を復興させる。陶陽は重要無形文化財「備前焼」の保持者(人間国宝)に認定され、

弟子達の中からも人間国宝を輩出し、備前焼の人気は不動のものとなった。

第二次大戦時には、金属不足のため、備前焼による手榴弾が試作されたこともあるが、実戦投入はされなかった。

特徴

釉薬を一切使わず「酸化焔焼成」によって堅く締められた赤みの強い味わいや、「窯変」によって生み出され

一つとして同じ模様にはならないのが特徴。現在は茶器・酒器・皿などが多く生産されている。

「使い込むほどに味が出る」と言われ、派手さはないが飽きがこないのが特色である。

備前焼の魅力である茶褐色の地肌は「田土(ひよせ)」と呼ばれる、たんぼの底(5m以上掘る場合もある)から

掘り起こした土と、山土・黒土を混ぜ合わせた鉄分を含む土で焼かれるからである。

金重陶陽は10年寝かせた土を使っていたとされる。

胡麻(ごま):窯焚の最中に、薪の灰が融けて生地にくっ付く事によりできる模様

桟切り(さんぎり):金・青・灰色などのさまざまな模様

緋襷(ひだすき):藁を巻き鞘などに詰め直接火の当たらない場所で焼くことによって、生地全体は白く、

藁のあった部分は赤い模様になる。赤と白のコントラストが端麗で人気も高い。

牡丹餅(ぼたもち):焼成時に作品の上にぐい呑みなどを置くことで、該当部分が白くなる

そのカタチが牡丹餅のようになることからこの名がつけられた。

青備前(あおびぜん):通常備前焼き締めは酸化焔であるが、還元焔になることで青くなる。

青備前は窯中で空気があたらない箇所で焼成されると出来る。

また、初代藤原楽山が考案した塩青焼という塩を用いた手法でも、独特の

青備前がつくりだされる。

黒備前(くろびぜん):古備前の時代に焼かれた備前焼の一つ。残っている当時の作品は少ない。

近年、再現する技法が研究され、備前焼窯元の六姓の一つ森家の大窯や、

著名な備前陶芸家の間でも焼かれている。

主な作家

| 金重陶陽 |

1896年 - 1967年備前市伊部生まれ。 |

人間国宝 |

| 藤原啓 |

1899年 - 1983年備前市生まれ。 |

人間国宝 |

| 山本陶秀 |

1906年 - 1994年備前市伊部生まれ |

人間国宝 |

| 藤原雄 |

1932年 - 2001年備前市生まれ。藤原啓の長男 |

人間国宝 |

| 伊勢崎淳 |

1936年 - 備前市伊部生まれ。 |

人間国宝 |

*以下 陶工については陶工総覧に記載する

| |

|

|

|

|

|

| |

金重 陶陽 |

藤原 啓 |

山本 陶秀 |

藤原 雄 |

伊勢﨑 淳 |

|

|

京焼(きょうやき)は日本の陶磁器の一種。粟田口焼、御室焼など京都で作られる作品の総称となっている。

一度焼成した後に上絵付けを施す上絵付けの技法を用いた陶器が多く、作家ごとの個性が強いのが特徴

京焼の始まり

| 近年の研究では、慶長年間初頭の1590年代末には京焼の生産が始まっていたと考えられている。 |

| この頃の作品については不明な点が多いが、低温で焼成し、鉛を含む釉薬が使用されていて、 |

| 技法やデザインが多様なことが特徴である。 |

| この時期以前の京都は、三条粟田口界隈に陶磁器の窯元が集中し、粟田焼が生産されていた。 |

| ただし、天正年間以前の16世紀中頃には三彩や交趾焼などの技術を持った中国人陶工およびその後 |

継者達が製陶を開始していた。緑、紫、紺、黄など寒色系の釉薬が特徴で、押小路焼のルーツと

なったと考えられている。 |

色絵陶器の成立

| 17世紀に入ると、茶道の興隆に伴って茶碗、茶入など茶陶の製造が盛んになった。具体的には、瀬戸焼、 |

| 美濃焼や唐津焼の職人とその技法をベースとして高麗茶碗の写しなどが作られている。 |

| 京焼の中で最古の部類に入る粟田口焼(粟田焼)は、寛永年間には粟田口で生産を行なっていた。 |

| ここでは中国の茶器の写しや天目茶碗が作られた。同時期では、八坂焼は1640年、清水焼は1643年まで |

| には存在が確認されている。これに続いて御室焼、御菩薩池焼(みぞろがいけやき)、修学院焼なども |

| 作られた。このような中、慶安3年(1650年)5月25日に金森重近(宗和)が参加した茶会に関する |

| 記述の中で、絵付を施した御室焼の登場が確認されている。さらに翌年か翌々年には赤色系の |

| 上絵付を施した御室焼が野々村仁清によって初めて作られた。調合・焼成の困難な赤色系の |

| 絵付を17世紀に成功させたのは、磁器を国内で初めて製作した伊万里焼(有田焼)以外では |

| これが唯一の例であり、かつ陶器では国内初であった。 |

18世紀以降

| 野々村仁清の死後、跡を継いだ息子は技量が及ばず製陶から手を引いた。しかし仁清から |

| 直接技法を学んだ、尾形乾山は優れた作品を多く残した。また、永樂了全より後の永樂家は保全、 |

| 保全、和全など優れた陶工を輩出技術的にも重要な存在としては奥田頴川が挙げられる。 |

頴川は京焼として初めて磁器を製作し、この後を受けて青木木米や仁阿弥道八らも磁器の

作品を多く残した。 |

| 明治維新後は体制や文化の変化に伴って茶陶の需要が激減し、廃業した者も多い。 |

また、陶工の一部は日本陶器(現・ノリタケカンパニーリミテド)のような企業組織に入っていき、

その技術を支えた。 |

主な作家

青木木米 尾形乾山 永樂保全 奥田頴川 高橋道八 三浦竹泉 仁阿弥道八

野々村仁清 久世久宝 清水六兵衛 |

|

|

清水焼(きよみずやき)は京都府で焼かれる陶磁器。清水寺への参道である五条坂界隈

(大和大路以東の五条通沿い)に清水六兵衛・高橋道八を初めとする多くの窯元があったのが由来とされる。

京都を代表する焼物である。五条通の大和大路通から東大路通(東山通)に至る区間の北側に所在する

若宮八幡宮社の境内には「清水焼発祥の地」との石碑が建っており、毎年8月8日から10日の「陶器祭」では

清水焼で装飾された神輿が出る。

|

|

楽焼は、一般的に電動轆轤や足で蹴って回す蹴轆轤(けろくろ)を使用せず手とへらだけで成形する

「手捏ね」(てづくね)と呼ばれる方法で成形した後、750℃ - 1,100℃で焼成した軟質施釉陶器である。

また、楽茶碗などとも呼ばれる。狭義には樂家の歴代当主が作製した作品や樂家の手法を

得た金沢の大樋焼や京都の玉水焼などが含まれる。

千利休らの嗜好を反映した、手捏ねによるわずかな歪みと厚みのある形状が特徴である。

黒楽:初期の製法としては、素焼き後に加茂川黒石からつくられた鉄釉をかけて陰干し、

乾いたらまた釉薬をかけるといったことを十数回繰り返してから1000℃程度で焼成する。

赤楽:赤土を素焼きし、透明の釉薬をかけて800℃程度で焼成する。

|

|

萩焼(はぎやき)は山口県萩市一帯で焼かれる陶器。一部長門市・山口市にも窯元がある。

長門市で焼かれる萩焼は、特に深川萩(ふかわはぎ)と呼ばれる。

古くから「一楽二萩三唐津」と謳われるほど、茶人好みの器を焼いてきたことで知られる焼き物である。

萩焼の特徴は原料に用いられる陶土とそれに混ぜる釉薬の具合によって生じる「貫入」と使い込むことに

よって生じる「七化け」がある。貫入とは器の表面の釉薬がひび割れたような状態になることで、七化けとは

その貫入が原因で、長年使い込むとそこにお茶やお酒が浸透し、器表面の色が適当に変化し、

枯れた味わいを見せることである。

歴史

| 萩焼は慶長9年に藩主毛利輝元の命によって、朝鮮人陶工、李勺光(山村家、六代目より坂倉と改姓) |

| 李敬(坂家)の兄弟が城下で御用窯を築いたのが始まりとされる。よって当初は朝鮮半島の高麗茶碗に |

| 似ており、手法も形状も同じものを用いていた。 |

| 坂家の三代までを古萩といい、萩焼の黄金時代である。後に兄弟はそれぞれ別々の流派を生み出した。 |

| 明治期より苦境に立たされており、その時に休雪が休雪白という独特の作風を確立するなどして萩焼を |

| 中興している。十二代坂倉新兵衛は萩焼を全国に広め不振衰退から救ったことにより、 |

| 中興の祖と呼ばれている。萩焼の技術は、1957年に文化財保護法に基づく選択無形文化財に選択された |

| (保持者は十二代坂倉新兵衛)。1970年には三輪休和(十代三輪休雪)、1983年には |

| 三輪壽雪(十一代三輪休雪)がそれぞれ人間国宝(重要無形文化財保持者)に認定された。 |

| 2002年1月には経済産業省指定伝統的工芸品の指定を受けた。 |

主な作家

坂高麗左衛門 坂倉新兵衛 三輪休雪 三輪休和(十代三輪休雪・人間国宝)

三輪壽雪(十一代三輪休雪・人間国宝)

田原陶兵衛

| |

|

| |

三輪休和 |

|

|

| 唐津焼は、近世初期以来、現在の佐賀県東部・長崎県北部で焼造された陶器の総称。 |

| 日常雑器から茶器までさまざまな器種があり、作風・技法も多岐にわたる。茶碗は古くから |

| 「一楽二萩三唐津」と称されて名高い。分派の武雄古唐津焼と共に、日本の伝統的工芸品に指定されている。 |

| 日本の伝統的工芸品に指定されている。 |

歴史

| 唐津焼は、近世初頭から肥前国(現在の佐賀県および長崎県)に散在する諸窯で生産された |

| 陶器の総称である。唐津焼の名称は、製品が唐津の港から積み出されたことに由来するともいわれるが、 |

| 定かではない。朝鮮半島から強制的に連行した陶工たちが祖国の技術を伝え、開窯したというのが |

| 通説になっていた。しかし、窯跡の調査、堺など消費地での陶片の出土状況などから、唐津焼の創始は |

| 文禄・慶長の役よりはやや早く、1580年代に開始されたとみられている。1591年)に没した千利休が |

| 所持していた道具の中には奥高麗茶碗(唐津焼の一種)の「子のこ餅」(ねのこもち)があったことが |

| 知られている。江戸時代に入って窯場が林立したために、燃料の薪の濫伐による山野の荒廃が |

| 深刻な問題となった。唐津も甚大な影響を被り、多くの窯元が取り壊された。明治維新によって藩の |

| 庇護を失った唐津焼は急速に衰退、有田を中心とした磁器の台頭もあって、多くの窯元が廃窯となった。 |

| だが後の人間国宝、中里無庵が「叩き作り」など伝統的な古唐津の技法を復活させ、再興に成功させた。 |

唐津焼の特徴

| 唐津焼の特徴は李氏朝鮮(一説に、華南)から伝わったとされる伝統的な技法が今に |

| 根付いているところである。特に蹴轆轤、叩き作りといった技法は古唐津から伝わる技法で、 |

| 現在もこの製法を行っている窯がある。窯は連房式登窯という大がかりな窯を用い、そこで1300度の高温で |

| 一気に焼き締める。 |

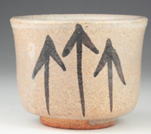

唐津焼の種類

絵唐津 :器に鬼板と呼ばれる鉄溶液を使って花鳥、草木といった意匠を描き込んで、灰色釉など

透明な釉薬を流し込み、焼成したもの。土色の器肌と単純でありながら、

独特のわびしさを生み出す。

朝鮮唐津:李氏朝鮮の陶工から伝わった伝統的なスタイル。黒色を付ける鉄釉を上から流し、白色を付ける

藁灰釉を下から掛けたもので、二つを交わらせて風景を表すもの。上下逆の物もある。

斑唐津 :長石に藁灰を混ぜて焼成する事で粘土に含まれる鉄分が青や黒などの斑になったもの。

独特のざんぐりとした風合いは茶器に好まれる。

三島唐津:朝鮮の陶器、三島手の技法を受け継ぎ、日本風にアレンジしたもの。

粉引唐津:褐色の粘土を使用、生乾きのうちに化粧土を全面に掛け、乾燥させた後に釉薬を掛けたもの。

奥高麗 :高麗茶碗の井戸、呉器、熊川風の造形の茶碗で、通常、無地である。和物茶碗として極めて評価が高い。

二彩唐津:緑色銅釉と茶褐色の鉄飴釉で松文などが描かれた。産地としては武雄系唐津古窯などが知られている。

瀬戸唐津 青唐津 黄唐津 彫唐津 刷毛目唐津 櫛目唐津 蛇蝎(じゃかつ)唐津

主な作家

中里太郎右衛門

中里 無庵 (なかざとむあん、明治28年)4月11日 - 昭和60年)1月5日) は、陶芸家。

12代 佐賀県唐津出身。本名、中里重雄 1927年12代中里太郎右衛門を襲名

人間国宝 1976年4月30日、重要無形文化財「唐津焼」保持者に認定される。

13代 1923年(大正12年)5月31日 - 2009年(平成21年)3月12日)は、陶芸家

中里太郎右衛門 (12代)の長男。弟の中里重利、中里隆も陶芸家

(昭和44年)、13代中里太郎右衛門襲名

平成4年)、佐賀県重要無形文化財認定

平成20年)、旭日中綬章を受ける

平成21年)、3月12日慢性骨髄性白血病のため死去。享年85

初代~ 江戸初期の唐津焼の陶工。名は又七。朝鮮半島から渡来し,福本弥作,大島彦右衛門

(尹角清)と共に慶長年間(1596~1615)初期に肥前国大川野組田代村(伊万里市)に開窯。

慶長10年ごろ川原村(伊万里市)に移り,元和1(1615)年ごろ椎の峯(伊万里市)に移り,唐津藩

(佐賀県)の御用陶工となる。 宝永4(1707)年4代中里太郎右衛門,4代大島弥治兵衛は

唐津坊主町に御用窯を築く5代中里喜平次は藩命により坊主町から唐人町に移ってめ

御茶碗窯を開き,唐津藩御茶碗師頭取を勤め9代頃は明治4(1871)年の廃藩置県まで藩の

御用を勤めたのち民窯として茶陶の伝統を受け継ぐ。

| |

|

|

|

|

| |

十三代中里太郎右衛門作 |

十三代中里太郎右衛門作 |

中里重利作 |

|

|

|

有田焼(ありたやき)は、佐賀県有田町を中心に焼かれる磁器である。

その積み出しが伊万里港からなされていたことにより、「伊万里(いまり)」とも呼ばれる。

泉山陶石、天草陶石などを原料としているが、磁器の種類によって使い分けている。

作品は製造時期、様式などにより、初期伊万里、古九谷様式、柿右衛門様式

金襴手(きんらんで)などに大別される。

これらとは別系統の献上用の極上品のみを焼いた作品があり藩窯で鍋島藩のものを

「鍋島様式」、皇室に納められたものを「禁裏様式」と呼んでいる。

江戸時代後期に各地で磁器生産が始まるまで、有田は日本国内で唯一、

長期にわたって磁器の生産を続けていた。

昭和52年)10月14日に経済産業大臣指定伝統工芸品に指定。

|

18世紀期の有田焼 |

「有田焼」と「伊万里焼」

| 近世初期以来、有田、三川内(長崎県)、波佐見(長崎県)などで焼かれた肥前の磁器は、 |

| 江戸時代には積み出し港の名を取って「伊万里」と呼ばれていた。 |

| 寛永15年(1638年)の『毛吹草』(松江重頼)には「唐津今利の焼物」とあり、唐津は土もの(陶器)、 |

| 今利(伊万里)は石もの(磁器)を指すと考えられている。 |

歴史

磁器生産の開始

| 肥前磁器の焼造は17世紀初期の1610年代から始まった。 |

| 豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、有田を含む肥前の領主であった鍋島直茂が日本に連れて来た陶工たちの |

| 一人の李参平は、1616年(1604年説あり)に有田東部の泉山で白磁鉱を発見し、近くの上白川に天狗谷窯を開き |

| 日本初の白磁を焼いたとされ、有田焼の祖と言われていた。李参平は日本名を「金ヶ江三兵衛」と称し、 |

| 有田町龍泉寺の過去帳などにも記載されている実在の人物である。 |

| 近年の学術調査の進展によって、有田東部の天狗谷窯の開窯よりも早い1610年代前半から、 |

| 西部の天神森窯、小溝窯などで磁器製造が始まっていたことが明かになっている。 |

| 中国・景徳鎮の磁器の作風に影響を受けた染付磁器(初期伊万里)を作っていた。 |

色絵磁器の登場・発展

| 1640年代に中国人によって技術革新が行われ、1次焼成の後に上絵付けを行う色絵磁器が |

| 生産されるようになった。17世紀後半、1660年代から生産が始まったいわゆる柿右衛門様式の磁器は、 |

| 濁手(にごしで)と呼ばれる乳白色の生地に、上品な赤を主調とし、余白を生かした絵画的な文様を |

| 描いたものである。初代酒井田柿右衛門でなく、有田の窯場で総力をあげて生産されたもので |

| あることが分かっておる。柿右衛門様式の磁器は輸出用の最高級品として製造された。 |

| 一方、「鍋島焼」は日本国内向けに、幕府や大名などへの献上・贈答用の最高級品のみをもっぱら |

| 焼いていた藩窯である。 |

酒井田柿右衛門

酒井田柿右衛門家は、鍋島焼における今泉今右衛門とともに、21世紀までその家系と家業を伝えている。

作品

重要文化財(国指定) (初期伊万里)

染付花卉文徳利(箱根美術館) 染付山水図大鉢(大和文華館)

(古九谷様式)

色絵牡丹獅子文銚子(文化庁) 色絵亀甲牡丹蝶文大皿(梅沢記念館)

色絵竹叭々鳥文大皿(東京国立博物館)

色絵牡丹鳥文大皿(サンリツ服部美術館)

(柿右衛門様式)

色絵花鳥文八角大壺(出光美術館) 色絵花鳥文八角大壺(サントリー美術館)

色絵五艘船図大平鉢(サントリー美術館)

色絵花卉(かき)文輪花鉢(広島県立美術館)

(染付)

染付山水図輪花大鉢(佐賀県立九州陶磁文化館)

| |

|

|

|

|

| |

18世紀径22cmの染付中皿 |

色絵花鳥文六角壺 |

色絵荒磯文鉢 17 - 18世紀 |

色絵飛鳳文輪花鉢 |

|

|

| 薩摩焼(さつまやき)は、鹿児島県内で焼かれる陶磁器で、竪野系、龍門司系、苗代川系がある。 |

| 主な窯場は姶良市の龍門司窯、日置市(旧東市来町)の苗代川窯、鹿児島市の長太郎窯など |

| 「白もん」と呼ばれる豪華絢爛な色絵錦手の磁器と「黒もん」と呼ばれる大衆向けの雑器に分かれる。 |

| 初期の薩摩焼においては豊臣秀吉の文禄・慶長の役の際に、捕虜として連行されてきた朝鮮人が |

| 島津義弘の保護の下に発展させた。 |

| 2002年(平成14年)1月に国の伝統的工芸品に指定された。 |

種類

白薩摩(白もん)

日置市の旧東市来町の美山にある苗代川窯で焼かれていた陶器。藩主向けの御用窯で、

金、赤、緑、紫、黄など華美な絵付を行った豪華絢爛な色絵錦手が主である。元々は苗代川焼と

呼ばれ、薩摩焼とは名称を異にしていた。

黒薩摩(黒もん)

白薩摩に対して、大衆用の日用雑器として焼かれていた陶器で、鉄分含有量が多い土を用いるため、

黒くなる。特に、黒ヂョカ(茶家)と呼ばれる素朴な土瓶は、焼酎を飲むときに用いられる。

京薩摩・横浜薩摩

幕末から明治初期に掛けての京都で、欧米への輸出用に、より伝統的な日本のデザインを意識し、

絵付けされた京薩摩が作られた。横浜や東京で絵付けされ、横浜港から輸出されたものは

横浜薩摩と呼ばれた

沈寿官の歴史

| 慶長三年(1598年)、豊臣秀吉の二度目の朝鮮出征(慶長の役)の帰国の際に連行された多くの |

| 朝鮮人技術者の中に、初代 沈寿官 当吉はいた。沈家は、慶尚北道青松に本貫を置き、 |

| その一族は李朝四代世宗大王の昭憲王后を始め、領議政(国務総理)九人、左議政、 |

| 右議政(副総理)、四人等を出した名門である。薩摩の勇将島津義弘によって連行された |

| 朝鮮人技術者達(製陶、樟脳製造、養蜂、土木測量、医学、刺繍、瓦製造、木綿栽培等)は、 |

| 見知らぬ薩摩(現在の鹿児島)の地で、祖国を偲びながら、その技術を活きる糧として |

| 生きていかねばならなかった。陶工達は、陶器の原料を薩摩の山野に求め、 |

| やがて薩摩の国名を冠した美しい焼物「薩摩焼」を造り出したのである。江戸時代、薩摩藩主であった |

| 島津家は朝鮮人技術者達を手厚くもてなし、士分を与え、門を構え、塀をめぐらす事を許すかわりに、 |

| その姓を変えることを禁じ、また言葉や習俗も朝鮮のそれを維持する様に命じる独特の統治 |

| システムを創った。沈家は代々、薩摩藩焼物製造細工人としての家系をたどり三代 陶一は藩主より |

| 陶一の名を賜わり、幕末期には天才 十二代 壽官を輩出した。幕末期の藩営焼物工場の工長であった |

| 十二代 壽官は薩摩藩財政改革の中で薩摩焼の振興に多大なる貢献を果たした。 |

| 黒薩摩 長太郎焼本窯 |

| 有山長佑 |

|

まくず‐やき まくず‐やき |

| 真葛焼とは、初代宮川香山〔天保13年~大正5年〕が横浜で始めたやきもののことをいう |

| 香山は、本名を宮川虎之助といい、京都で伝統的なやきものを生業とする家に生まれた。 |

| 父は宮川長造〔寛政9年~万延元年〕といい、青木木米にも師事した陶工で、京都の真葛原(現東山区)に |

| 窯を開き、茶器などを制作していた。安井宮から「真葛」号を、知恩院華頂宮からは「香山」号を |

| 賜った人物である。明治3年、薩摩の御用商人梅田半之助・伊集院らにすすめられ、若き香山は、 |

| 海外への表玄関である新しい都市・横浜への移住と当地での輸出用陶磁器制作を決意した。 |

| 横浜で貿易商を営む鈴木保兵衛から支援を受け、明治4年に太田村不二山下(現横浜市南区庚台)に |

| 窯を開いたが、窯業の伝統の無い横浜で工房を立ち上げることは並大抵の苦労ではなかったようで、 |

| まず原材料の陶土を確保することも難しかったようだ。 |

| 宮川 香山の項で参照 |

|

|

| 青森 |

| 津軽焼 |

|

元禄10年(1697年)、弘前藩内の陶磁器の自給自足ができないかと藩主津軽信政が江戸の |

|

平清水三右衛門を招いた。 |

|

江戸より窯士久兵衛らを招聘し、寺町と清水村に窯を築いたのがはじまりである。

その窯場の場所からからそれぞれ、平清水焼、大沢焼、下川原焼、悪戸焼と |

|

呼ばれた。これを総称し津軽焼という。 |

| 八戸焼 |

| 岩手県 |

| 小久慈焼(こくじやき) |

|

岩手県久慈市で焼かれる陶器。江戸後期に初代熊谷甚右衛門が相馬からの陶工、 |

|

嘉蔵に師事したことから始まった。後に甚右衛門は師の技術を修得すると、 |

|

地元の粘土を発見、釉薬も独自の物を創出し、茶器なども作られた。 |

| 鍛冶丁焼(かじちょうやき) |

|

岩手県花巻市で焼かれる陶器。文政年間に、古館伊織が市内の鍛冶町にて窯場を

開いたのが始まり。 |

| 台焼(だいやき) |

|

岩手県花巻市で焼かれる陶磁器。花巻温泉郷の一角、台温泉近辺にて焼かれる。 |

| 宮城県 |

| 堤焼(つつみやき) |

|

江戸時代中期に仙台藩主、伊達綱村が江戸から今戸焼の陶工を招き、日用品を

焼かせたのが始まり。 |

|

昭和初期には民芸運動の代表者、柳宗悦が「東北を代表する民窯」と誉め称えたが、 |

|

今日では江戸末期から続く乾馬窯1つが堤焼の歴史を守り続けている。 |

| 切込焼(きりごめやき) |

|

宮城県加美郡加美町(旧宮崎町)にて焼かれていた焼き物で、陶器も磁器も焼いていた。 |

|

詳しい草創は未だ不明で、伊達政宗、三代目宗公など諸説紛々である。 |

| 台ヶ森焼(だいがもりやき) |

|

仙台藩主伊達家十代宗廣公なども利用した湯治場の一つ。台ヶ森周辺から取れる土を使い、 |

|

そこで造られる。1976年初代窯元 安部勝斎は、この地に昇炎式・横炎式・倒炎式の |

|

窯を築台ヶ森焼周辺で産出される土を使い、現在の台ヶ森焼が誕生している。 |

| 秋田県 |

| 楢岡焼(ならおかやき) |

|

秋田県大仙市南外地域にて焼かれる陶器である。 |

|

独特の群青色の海鼠薬(なまこゆう)が鮮やかな色合いを出すことで知られる。 |

|

楢岡焼は、1863年(文久3年)に地元旧家の小松清治が、秋田市の寺内焼の陶工(最近の調査研究により、 |

|

相馬焼から来た陶工という説が浮上している)を招いて窯をつくらせたのが始まりである |

|

その窯は、1908年(明治41年)に現在の大仙市南外地域高野地区に移るまでは、楢岡川を挟んで |

|

西側に位置する大杉地区にあった。大杉の窯跡は楢岡焼大杉古窯と呼ばれ発掘調査中 |

| |

|

|

| 白岩焼(しらいわやき) |

| |

秋田県仙北市角館町白岩で焼かれる陶器。県内最古の窯元であり、重ね掛けされた

褐色の鉄釉と、青みの強い藁灰釉(海鼠釉)の対比に特徴がある。

白岩焼の陶祖は江戸時代の相馬藩浪人松本運七である。

運七は大堀相馬焼の関係者であり、秋田藩によって鉱山の陶製ルツボ製作のために

招聘された技術者であった。

|

| |

多一郎窯カメ(宝タ印) 多一郎窯カメ(宝タ印) |

| 山形県 |

| 平清水焼(ひらしみずやき) |

|

山形県山形市平清水で焼かれる陶磁器。 |

|

江戸後期の文化年間に地主の丹羽治左衛門が茨城からの陶工、小野藤次平を招いて、 |

|

地元千歳山の土を使って焼かせたのが始まり。 |

|

|

| 成島焼(なるしまやき) |

|

山形県米沢市で焼かれる陶器である。 |

|

米沢藩主の上杉鷹山が家来の相良清左衛門に相馬焼の技法を学ばせて |

|

開天明元年(1891年)窯した。絢爛豪華な絵付は用いられず、 |

|

海鼠釉、黒釉と窯の焼成によって生じる窯変だけで作品を仕上げる |

| |

|

|

|

| |

成島焼 |

成島焼 |

平清水焼 |

| その他 : 上の畑焼 深山焼 碁点焼 新庄東山焼 |

| 福島県 |

| 大堀相馬焼(おおぼりそうまやき)は、福島県浜通り北部の浪江町大堀で焼かれる陶器である。 |

|

略称として大堀焼(おおぼりやき)ともいう。 |

| 歴史 |

|

江戸時代の元禄年間に、中村藩士の半谷休閑が浪江町大堀で陶土を発見し、 |

|

下男の左馬に命じて日用雑器を焼き始めたのが始まり。 |

| |

|

|

|

| |

|

会津本郷焼(あいづほんごうやき)とは、福島県会津美里町(旧会津本郷町)周辺を産地

とする陶器及び陶磁器である |

| 歴史 |

1593年に領主である蒲生氏郷が薩摩国から瓦工を呼んで鶴ヶ城の屋根瓦を製造させたのが

始まりである。17世紀中頃に藩主の保科正之の求めに応じて瀬戸から陶工・水野源左衛門が

呼ばれて本格的に焼き物の基礎を築いた。1800年には有田や京都で

学んだ佐藤伊兵衛が磁器の製法を伝え現在の会津本郷焼の原型が完成する。

|

| 特徴 |

会津本郷焼で使われる釉薬に「飴釉」がある。飴釉は文字通り飴色で光沢を持っている。 |

| |

|

|

|

| 相馬駒焼(そうまこまやき)とは、福島県相馬地方に産する陶器。相馬焼ともいう。 |

|

茶器類が多く後に走馬を描き、駒焼き(こまやき)ともいう。 |

|

1648年、京都の仁清のもとで修行した陶芸家、田代源吾右衛門(のちに清治右衛門と改名)が |

|

相馬郡中村(現相馬市)に開窯。以後、相馬藩の御用窯として手厚く保護された後、現代に至る。 |

| 二本松万古焼(にほんまつばんこやき[1])は、福島県二本松市で焼かれている陶磁器 |

| |

嘉永6年(1853年)二本松藩主が、京都から陶工を呼びよせ、下級武士の副業として教えたのが |

|

製作の開始と伝えられる。 |

| 栃木県 |

| 小砂焼小砂焼(こいさごやき)は栃木県那須郡那珂川町にて焼かれる陶器。 |

|

水戸藩主、徳川斉昭が馬頭の地で良質の陶土を発見、窯を開いたのが始まりで、藩の御用窯として |

|

庇護された。現在も那珂川町小砂地区には数軒の窯元が存在し、閑静な焼き物の里を築き、 |

|

日用雑器を焼き続けている。近郷には馬頭温泉郷があり、土産物向けの食器も多い。 |

|

特徴は何と言っても「金結晶」と呼ばれる黄金色の釉薬であり、素朴な意匠ながら瀟洒な上品さがある |

|

他に桃色がかった辰砂釉も特徴的 |

| 埼玉県 |

| 飯能焼飯能焼(はんのうやき)とは、もと埼玉県飯能市に産した陶器。 |

|

生産されていた時期は、天保元年) - 明治20年)とされているが、正確な時代は |

|

調査中で判明していない。 |

|

明治21年につくられた『大日本陶磁器窯元一覧』では、前頭四十四枚目に

「武蔵飯能焼」が記載されている。 |

| |

飯能焼梅文大徳利 飯能焼梅文大徳利 |

| 東京都 |

|

| 今戸焼(いまどやき)は、東京の今戸や橋場とその周辺(浅草の東北)で |

|

焼かれていた素焼の陶磁器。 |

|

日用雑器、茶道具、土人形(今戸人形)、火鉢、植木鉢、瓦等を生産した。 |

|

天正年間(1573年?1592年)に生産が始まるといわれる。 |

| 新潟県 |

|

| 無名異焼(むみょういやき)は、新潟県佐渡市相川町で焼かれる陶器 |

|

無名異とは酸化鉄を含有する赤土で、止血のための漢方薬でもあった。 |

|

また、佐渡金山採掘の際に出土したため、その副産物を陶土に利用して焼かれた。 |

|

文政2年に伊藤甚平が無名異を使って楽焼を焼いたのが始まりで、 |

|

安政4年に伊藤富太郎が本格化させた。後に初代三浦常山が脆かった従来品を強くするため、 |

|

朱紫泥焼の手法を編み出し、今日に至る。高温で焼き締めるために非常に固く、叩くと金属音の |

|

ような音を出すのが特徴。2003年に重要無形文化財の指定を受け、 |

|

同時に5代伊藤赤水が重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されている。 |

主な陶工

伊藤赤水(いとう せきすい) 初代

日本の陶芸家であり、江戸後期から続く無名異焼窯元、赤水窯の代々が襲名する名称。

弘化(1844年−1847年)に先祖にあたる伊藤甚兵衛が、佐渡特有の「無名異」と呼ばれる土を

作陶に用いたのが無名異焼の創始である。

5代 人間国宝

新潟県佐渡郡出身。四代目赤水の長男として生まれた。本名は窯一。

三代である祖父に師事し無名異焼の技術を学ぶ。

1976年に五代赤水を襲名。更なる技法の研究と錬磨につとめた。

2003年7月10日、工芸技術としての「無名異焼」が重要無形文化財に指定され、

その保持者(いわゆる人間国宝)として伊藤赤水が認定された。

| 庵地焼(あんちやき)は新潟県阿賀野市保田、通称庵地(あんち)地区で焼かれている陶器である。 |

|

「庵地の黒」といわれるほど、黒色の釉薬に特徴がある。元々は江戸時代から続く“保田焼”(現在の |

|

「安田焼」とは異なる)が前身で、同地には昭和の初期、村山、旗野、田村、井上の諸窯があったが、 |

|

旗野窯を除く各窯は第二次世界大戦を前後に絶えた。 |

| 村松焼(むらまつやき) 村松焼は天保12年から明治25年まで新潟県の村松藩の城下町村松 |

|

(現、新潟県五泉市村松町)で焼かれた陶器。天保13年(1842年)から文久2年(1862)までの間、 |

|

三回ほど藩営釜であった。 |

|

製品はほとんど陶器であるが一部半磁器質も作られている。商品の主体は各種の日用品である。 |

| 富山県 |

| 越中瀬戸焼(えっちゅうせとやき)は富山県立山町瀬戸地区にて焼かれる陶器。 |

|

文禄3年4月に、加賀藩主の前田利長が尾張国瀬戸より陶工、彦右衛門を招いて焼かせたのが始まり |

|

藩の御用窯として栄え、越中国随一の磁器産地として名を馳せた。 |

| 小杉焼(こすぎやき)は富山県小杉町(現射水市)にて焼かれる陶器である。 |

|

天保6年の頃に地元の陶工、高畑与左衛門が開窯した。与左衛門は相馬を始め、 |

|

瀬戸、美濃、京都など様々な窯元を訪ねては研鑽を重ねたといわれた人物で、 |

|

郷里の三輪山に戻ってからは茶器、酒器、食器、祭器などあらゆる生活雑器を焼いた。 |

| |

東京国立博物館に収蔵せれている小杉焼 |

三助焼 越中丸山焼(江戸~明治期)

| 石川県 |

| 大樋焼(おおひやき)とは、石川県金沢市にある、340年余の伝統をもつ楽焼の脇窯である。 |

|

江戸時代初期の寛文6年(1666年)、加賀百万石、加賀藩5代藩主・前田綱紀が京都から |

|

茶堂として仙叟(裏千家4代千宗室)を招いた際に、楽家4代一入に師事し、最高弟であった |

|

陶工・土師長左衛門が同道した。それを契機に、稀有な茶の湯の道具として発展し、綱紀公の |

|

強い意向もあり、加賀藩から手厚い保護を受け、現在に至る。 |

|

|

| 珠洲焼(すずやき)は、12世紀後半頃から15世紀末頃に石川県珠洲市付近で生産された、 |

|

中世の日本を代表する陶磁器のひとつ。 |

|

約400年前に忽然と姿を消した珠洲焼を1977年(昭和52年)珠洲市が復興した。 |

| 長野県 |

| 高遠焼長野県高遠町(現伊那市)にて焼かれる陶器。文化9年(1812)年に城内に水を引くための土管を |

|

焼かせるために窯を開いたのが始まり。その後は御庭焼として重宝された。明治10年に衰退、 |

|

昭和初期に一旦廃窯の憂き目に遭うが、昭和50年に陶工、唐木米之助が復興させた。 |

|

|

| 松代焼(まつしろやき)は長野県長野市松代地区で焼かれる陶器である。 |

|

松代は真田氏の城下町として名を馳せ、藩の御用窯として栄えた。歴史は寛政の初め頃、唐津で |

|

修行を積んだ嘉平次という陶工が開窯し、藍甕を焼いたのが始まりである。 |

|

京都から陶工を招いて焼かせた寺尾焼、信楽から陶工を招いた天王山焼、また常滑から |

|

陶工を招いた。荒神町焼、代官町焼などが生まれた。 |

|

現在の松代焼は1972年(昭和47年)に復興されたものであり、当時から残されていた陶器の |

|

欠片と資料を参考に再生している。 |

|

|

| 尾林焼 天竜峡焼 |

| 岐阜県 |

| 渋草焼(しぶくさやき)は岐阜県高山市で焼かれる陶磁器。 |

|

1840年)に飛騨郡代豊田友直が陶磁器を自給自足すべく、官民共同の窯場を作ったのが始まり。 |

|

原料に地元の渋草陶石を用いる。そして瀬戸や九谷といった磁器産地から陶工、絵師を招聘し、 |

|

瀬戸や九谷の特徴を織り交ぜながら、飛騨赤絵、飛騨九谷と呼ばれる独自の磁器を生み出した。 |

|

その後明治11年(1878年)高山の名家事業家の三輪源次郎を |

|

はじめ有志によって経営が引き継がれ |

|

明治政府の後藤象二郎伯爵・勝海舟伯爵・山岡鉄舟の |

|

関りの元もと「芳国社(舎)」と命名され現在に至っています。 |

|

芳国社(舎)としてパリ万国博覧会をはじめ各国の万国博・日英博覧会・ |

|

国内共進会等に出品し数多くの功績を残しております。 |

| |

|

| 小糸焼(こいとやき)は岐阜県高山市で焼かれる陶器である。 |

|

|

名の由来は高山城下西方の地名、小糸坂である。茶陶で知られる。 |

|

|

寛永年間の開窯で、高山城主の金森重頼が京都の陶工、 |

|

竹屋源十郎を招いたのが始まり。 |

|

現在の小糸焼は戦後に長倉三朗とその息子、 |

|

靖邦が綿密な発掘調査の下に復活させたものである。 |

| 山田焼(やまだやき)は岐阜県高山市で焼かれる陶器である。 |

|

渋草焼、小糸焼と共に現存する焼き物だが、前者が藩主や風流人に好まれたのに対し |

|

山田焼は農民、町人のために焼かれた生活雑器である。 |

|

創始者は稲垣藤四郎といわれる。また、材料の粘土は地元の水田の土を用いていたという。 |

|

2006年現在は小林陶舎の一軒のみが民芸調の陶器を焼いている。 |

| 静岡県 |

|

| 志戸呂焼(しとろやき)は、静岡県島田市金谷(旧金谷町)で焼かれる陶器。 |

|

|

歴史は古く室町時代に遡り、美濃の陶工が焼き始めたのが最初とされ、 |

|

一帯は古くから良質の陶土産地として知られていた。 |

|

天正16年には徳川家康から朱印状が授けられ、特産品として |

|

奨励されるなど、着実に成長していった。 |

|

中でも志戸呂焼の名が世に轟くようになったのは、時の茶人、 |

|

小堀政一(遠州)が目を付け、遠州七窯の一つに数えられるように |

| |

なってからである。 |

| 森山焼(もりやまやき)は静岡県周智郡森町にて焼かれる陶器で、志戸呂焼の流れを汲む。 |

|

明治42年の開窯で、瀬戸焼を再興した加藤藤四郎(民吉)の話に感化された |

|

中村秀吉が志戸呂の陶工、鈴木静邨を招き、主に日用食器、茶器、酒器、花器などを焼いた。 |

| 賤機焼(しずはたやき)は、静岡県静岡市で焼かれる陶器。 |

|

江戸初期に太田太郎衛門によって開陶、徳川家康より徳川家の御用窯として繁栄した。 |

|

しかし、文政の末期、安倍川の洪水によって窯場が流失、以後は衰退の一途を辿った。 |

|

賤機焼は原料の赤土に鉄分を多く含むために素地は赤茶色である。 |

|

明治になり、静岡県が地場産業再興に乗り出し、青島庄助が再興させる。 |

|

二代目青島五郎、三代目青島秋果が受け継ぎ民窯として復活 |

|

鉄分を含んだ陶土により作られ、素地は赤茶色で、素朴な味わいの暖 |

|

かみのある花器・酒器・茶器などが作られている。 |

| |

青島秋果作 伊羅保釉井戸茶碗 青島秋果作 伊羅保釉井戸茶碗 |

| 愛知県 |

| 赤津焼(あかづやき)は、瀬戸焼のうち瀬戸市街の東方にある赤津地区で焼かれる焼物。 |

|

瀬戸窯とともに発展した窯で平安時代の開窯とされ、 |

|

当地には室町時代の窯跡である小長曽陶器窯跡が残る。 |

|

戦国時代、瀬戸では「瀬戸山離散」と呼称される窯屋の |

|

急激な減少が発生し、多くの窯が美濃地方に移った |

|

慶長15年(1610年)になって尾張藩初代藩主・徳川義直が |

|

当時の赤津村に陶工を集めて瀬戸窯の復興を図った |

|

(窯屋呼び戻し)と言われていたが、近年では現存する |

|

資料から徳川家康が名古屋開府に合わせて窯屋を |

|

呼び戻したものとされている |

|

現在:7種類の釉薬(灰釉・鉄釉・古瀬戸釉・黄瀬戸釉・志野釉・織部釉・御深井釉)と |

|

12種類の装飾技法が今に伝わり、1977年(昭和52年)には、国の伝統的工芸品にも指定された。 |

|

2010年2月現在、赤津焼伝統工芸士14名を数える |

| |

|

|

三重県  |

| (いがやき)は三重県伊賀市(旧阿山町)にて焼かれている陶器。 |

|

| 中世から始まったといわれる日本有数の古陶である。 |

古伊賀耳付花生 |

| 信楽焼とほとんど区別がつかなかった。 |

| 伊賀領主となった筒井定次が、阿山の槙山窯にて |

| 茶の湯に用いるための茶壺、茶入、花入、水指などを |

| 焼き始めた(筒井伊賀)。 |

| これらにはビードロ釉(ゆう)と呼ばれる緑色の自然釉が見られる。 |

| その後は小堀遠州によって「遠州伊賀」と呼ばれる伊賀焼が |

| 焼かれた。これは前者の「筒井伊賀」とは対照的に瀟洒な茶器である。 |

| 1982年11月には国から伝統的工芸品の指定を受けている。 |

|

代表作

| 耳付水差 銘破袋(五島美術館、重要文化財)古田織部の添状が付属 |

| 耳付花生 銘からたち(畠山記念館、重要文化財) |

| 花生(小倉伊賀)(個人蔵(京都国立博物館寄託)、重要文化財) |

| 耳付花生 銘寿老人(藤田美術館、重要文化財) |

| 擂座花生 銘芙蓉(個人蔵、重要文化財) |

| 擂座水差 銘破袋(個人蔵、重要文化財) |

| 阿漕焼(あこぎやき)は三重県津市で焼かれる陶器。 |

|

名の由来は地名の阿漕浦に因む。萬古焼の流れを汲み、200年余りの歴史がある。 |

|

阿漕焼の元祖は、萬古焼の元祖、沼波弄山の弟子であった沼波瑞牙であるとされる。 |

|

瑞牙は藤堂藩の招聘によって当時の安東村にて窯場を開き、萬古焼を焼き始めた。 |

| 滋賀県 |

| 湖南焼(こなんやき)は1851年(嘉永4年)-1854年(嘉永7年)の間に、 |

|

滋賀県大津市長等山下、札之辻、または園城寺下鹿関町地域で |

|

作られた陶磁器である。落款印には「永樂」、「河濱支流」、「三井御濱」 |

|

の押捺を持ち、永楽保全が最後に築いた窯として近世陶磁史に名を残す。 |

|

1851年(嘉永4年)に円満院門跡覚淳法親王の支援により、永樂保全が開窯する。 |

|

伝来品は茶道具(茶道)、煎茶道具(煎茶道)、雑器など様々な物が現在伝世している。 |

| 膳所焼(ぜぜやき)は、滋賀県大津市膳所にて焼かれる陶器。 |

|

茶陶として名高く、遠州七窯の一つに数えられる。 |

|

黒味を帯びた鉄釉が特色で、素朴でありながら繊細な意匠は |

|

遠州が掲げた「きれいさび」の精神が息づいている。 |

|

元和7年(1621年)膳所藩主となった菅沼定芳が、御用窯として始めたものを |

|

膳所焼(御庭焼)と言う |

|

膳所焼の廃絶を惜しんだ地元の岩崎健三が1919年(大正8年)、友人の画家山元春挙と組んで |

|

別邸に登り窯を築き、京都の陶工二代伊東陶山が技術的な指導を行い膳所焼の |

| |

復興に生涯尽力した |

| 湖東焼(ことうやき)は、日本の陶芸の一つ、および、それによって生産される陶磁器の呼称である。 |

|

「湖東」の名は琵琶湖東岸の地域名の一つである「湖東」に由来する。 |

|

江戸時代中期の彦根藩本領(現・彦根市域)で生産され始め、井伊掃部頭家の許で発展したが |

|

幕府大老を勤めた藩主・井伊直弼が暗殺されると職人が離散して一気に衰退し、 |

| |

明治時代中期に途絶した。 |

| その他 下田焼 八田焼 |

| 京都府 |

| 朝日焼は京都府宇治市で焼かれる陶器。宇治茶の栽培が盛んになるにつれ、茶の湯向けの |

|

陶器が焼かれるようになった。江戸時代には遠州七窯の一つにも数えられている。 |

|

朝日焼という名前の由来については、朝日山という山の麓で窯が開かれていたという説と、 |

|

朝日焼独特の赤い斑点(御本手)が旭光を思わせるという説がある。 |

|

宇治地方は古くから良質の粘土が採れ、須恵器などを焼いていた窯場跡が見られていた。 |

|

室町時代、朝日焼が興る前には、経歴も全く不詳な宇治焼という焼き物が焼かれ、 |

|

今も名器だけが残されている。朝日焼は原料の粘土に鉄分を含むため、焼成すると |

| |

独特の赤い斑点が現れるのが最大の特徴である。 |

| 兵庫県 |

| 出石焼(いずしやき)は兵庫県豊岡市出石町一帯で焼かれる磁器。出石白磁とも。 |

|

国内でも珍しい、白磁を中心とした焼き物である。 |

|

出石藩において、江戸時代中期に大量の白磁の鉱脈が発見された。 |

|

明治9年に桜井勉らが設立した盈進社が伊万里焼の陶匠柴田善平や友田九渓を |

|

指導者として招き、出石焼の品質改良に成功する。この出石白磁を各地の博覧会に |

|

出品することで出石焼の名声は高まり、明治37年開催のセントルイス万国博覧会では |

|

金賞を受賞する。昭和55年3月に経済産業大臣指定伝統工芸品に指定されている。 |

|

四代目 永澤永信の陶工が有名 |

| 明石焼(あかしやき)は、兵庫県明石市を中心に焼かれる陶磁器である。 |

|

明石焼の焼造は江戸時代中頃からはじまった明石藩の民窯、三島や古清水風・京焼風の |

|

色絵陶器の影響を大きく受け色絵の皿や碗などが多く焼かれた。 |

| 赤穂雲火焼(あこううんかやき)は、大嶋黄谷(おおしまこうこく)の雲火焼を復元し、 |

|

兵庫県伝統的工芸品に指定されている陶器。江戸時代後期から明治時代初期にかけて、 |

|

赤穂の地において大嶋黄谷が生み出した独特の焼き物。 |

|

無釉でありながら、炎と煙によって窯の中で描かれたその色彩と文様は、燃える |

|

夕焼空を連想させ、精巧な技術で磨かれた陶膚は、鈍い光沢を呈し、 |

|

当時の人々に賞賛を得ていた。しかし、その陶法を伝える人もなく、文献もなく、 |

|

幻の雲火焼と称せられ珍重されてきた。雲火焼作家の桃井香子と長棟州彦の手により、 |

|

1987年(昭和62年)、第1回雲火焼研究発表会においてその復元に成功。 |

| その他 王地山焼 八鹿焼 珉平焼 |

| 奈良県 |

| 赤膚焼(あかはだやき)は奈良県奈良市、大和郡山市に窯場が点在する陶器である。 |

|

草創は判然としないが、桃山時代に大和郡山城主であった豊臣秀長が、五条村赤膚山に |

|

開窯したと伝えられる。 |

|

江戸時代後期には藩主、柳沢保光の保護を受け、幕末には名工、奥田木白が仁清写しなどの |

|

技術を披露し、世に広めた。小堀政一(遠州)が好んだ遠州七窯の一つにも数えられている |

|

赤膚焼は名の如く、器肌に赤みを帯びている。 |

| 和歌山県 |

| 瑞芝焼(ずいしやき)は和歌山県和歌山市で焼かれる陶器である。 |

|

鈴丸焼・滅法谷(めっぽうたに)焼ともよばれる。「瑞(みずみずしい)芝」という銘が表すとおり、 |

|

透明感のある青緑色が特色。中国龍泉窯の流れを汲む。 |

|

寛政8年(1796年)に岡崎屋阪上重次郎が紀州藩の官許を受けて |

|

和歌山市畑屋敷新道町(旧鈴丸町)藻屑川のほとりで開窯、享和元年(1801年)滅法谷に |

|

窯を移して滅法谷焼とも呼ばれた。 |

|

享和元年(1801年)には紀州徳川家十代藩主徳川治寶に芝の緑色を表現した |

|

青磁を焼くように命じられ、京都の名工、青木目米(あおきもくべえ)の指導を受けながら大成した |

| 鳥取県 |

| 因久山焼 因久山焼(いんきゅうざんやき)は、鳥取県八頭郡八頭町にて焼かれる陶器 |

|

歴史は非常に古く、奈良時代から窯場が開かれていたと伝えられる。 |

|

名は窯元が置かれていた久能寺の山号である因久山に因み、池田藩より名を拝領した。 |

|

江戸時代の明和年間に、京の陶工、六兵衛が御室焼の技術を伝えたのが草創とされる。 |

|

因久山焼の特徴は、多彩な釉薬にある。原料の粘土は鉄分を多く含むために、素地はくすんだ |

|

赤褐色気味だが、藁灰釉、辰砂釉などを用いることにより、格調高い意匠となる。 |

|

特に御室焼の流れを汲んでいるために、華道の花瓶や一輪挿しなどに名器が多い。 |

| |

|

| 牛ノ戸焼(うしのとやき)は鳥取県鳥取市河原町にて焼かれる陶器 |

|

天保年間に因幡の陶工、金河藤七によって開窯。その後は小林梅五郎に継承された。 |

|

以後、二代、三代と徳利や擂り鉢などの日用雑器を焼いていくが、四代目の時に継続困難になる。 |

|

牛ノ戸焼は「用の美」を追求した作品であり、芸術性より実用性において評価を得ている。 |

|

素朴ながら緑と黒を半々に振り分けた釉薬はどこかモダンさを感じ、センスの高さを窺わせる。 |

その他 浦富焼 上神焼 法勝寺焼  四代小林秀晴作・青白釉 大皿 四代小林秀晴作・青白釉 大皿 |

| 島根県 |

| 石見焼 いわみやき)は島根県江津市を中心に旧石見国一帯で焼かれる陶器。 |

|

飯銅と呼ばれる大甕で知られるが、今日では多様なニーズに伴って、 |

|

小振りの日用品が多く焼かれる。 |

|

元々石見では窯業が盛んで、特に水瓶は北前船を使って全国津々浦々に |

|

出荷された。18世紀の中頃には周防国や備前国から本格的に技術を学び、 |

|

陶器製作に磨きを掛けた。 |

|

明治になって石見焼は最盛期を迎えた。その頃の窯元は100を優に数えたといわれる |

|

その躍進を支えたのが大甕である。石見焼の甕は耐水性に優れ、貯水には最適であったため |

|

全国から需要があった。 |

|

昭和30年代に入ると、上水道の整備に伴って水を貯蓄する必要性が減り、またプラスチック製の |

|

容器普及が追い打ちを掛けて衰退した。 |

|

平成6年に国の伝統的工芸品に指定された |

| 布志名焼 |

(ふじなやき)は、島根県松江市玉湯町にて焼かれる陶器 |

|

江戸時代に松江藩の御用窯として開かれた窯場(雲善窯)で、大名茶人でもあった |

|

松平不昧公の好みを反映した茶器が焼かれた。後に民窯の船木窯も開窯し、黄釉や |

|

出雲青地と呼ばれる青釉の日用雑器を焼き、一時は海外への輸出も盛んに行われるほど |

|

隆盛を極めた。その後衰退するが、昭和になってバーナード・リーチや河井寛次郎、 |

|

浜田庄司らの指導、交流の元に民陶として復活、再興を遂げた。リーチの影響を強く |

|

受けているため、英国のガレナ釉(鉛の硫化物)に似た黄釉、飴釉などが用いられ |

|

(英国でガレナ釉を再現する際、布志名焼が参考にされた)、英国式のスリップウェア |

| |

という手法を用いて焼かれる。 |

布志名焼 雲善窯 土屋幹雄(雲善) 布志名焼 雲善窯 土屋幹雄(雲善)

|

| 岡山県 |

| 虫明焼 (むしあけやき)は、岡山県瀬戸内市(旧邑久町)にて焼かれている陶器。清水焼の流れを汲む。 |

|

岡山藩の家老、伊木家によって始められ、6代目忠興の頃には現在の形が出来上がった。 |

| その後茶人の清風与平や宮川香山らを招き、尾形乾山や古田織部らの |

| 手法を採り入れつつも、筒描き、流し釉など独自の技法を編み出し、地位を確立させた。 |

| 昭和63年(1988年)には県の伝統工芸品に指定されている。 |

| 酒津焼 さかづやき)は岡山県倉敷市で焼かれる陶器 |

|

明治2年に倉敷の豪商であった岡本末吉が地元の良質の陶土に目を付け、窯場を開いたのが始まり。 |

|

当初は食器など日用雑器を焼いていた。明治後半?大正年間には隆盛を極め、県土全体のみならず、 |

|

香川県まで市場を拡大した。だが好景気も長く続かず、後に有田や瀬戸に押され衰退する。 |

|

酒津焼の特徴は、何と言っても器が分厚く、堅牢である。 |

| 羽島焼 |

(はしまやき)は、岡山県倉敷市郊外で焼かれる陶磁器 |

|

小河原虎吉(1902年-1972年)が、開窯 |

|

日用品を意識して製作されたものが多く、無駄な飾りや技巧を省いた作柄で知られる。 |

|

| 広島県 |

| 宮島焼 (みやじまやき)とは、広島県廿日市市で焼かれる陶器。 |

|

廿日市市は対岸に宮島を望み、その厳島神社参拝の際の縁起物として焼かれた。 |

|

別名を神砂焼(しんしゃやき)、御砂焼(おすなやき)とも呼び、宮島の砂を粘土に |

|

混ぜて焼いている。宮島焼の走りとなる「お砂焼」が焼かれ始めたのは天明、寛政の |

|

頃と伝えられる。宮島焼は決して派手ではないが、素朴で独特の温かみがある。 |

| 姫谷焼 (ひめたにやき/ひめややき)は、備後国広瀬村姫谷(現・広島県福山市加茂町百谷)で |

|

江戸時代(17世紀)に制作されていた色絵陶磁器。 |

|

当時の備後福山藩主であった水野勝種の指示によって生産が始められたといわれている。 |

|

肥前有田(伊万里焼)、加賀(九谷焼)とともに17世紀の日本国内で磁器の生産に成功した |

|

三つの産地の一つであった。ごく短期間操業した後に廃絶したため、現在では |

|

幻の焼き物とされている。姫谷焼の生産が行われた期間は短かった。 |

|

陶器が1660年代(寛文)から1685年(貞享2年)前後まで、 |

|

磁器は1670年(寛文10年)頃からやはり1685年前後まで、およそ20年間生産されていた。 |

|

主な陶工として市右衛門(? - 1670年没)が挙げられている。 |

|

姫谷焼はおよそ100点が現存しており、広島県重要文化財に指定されている作品もあるが |

|

個人蔵のものが多く、一般人が鑑賞する機会は少ない。 |

| |

|

|

| |

広島県立歴史博物館姫谷焼展示会のパンフレットに掲載されていたお皿の絵柄 |

|

| 徳島県 |

| 大谷焼 (おおたにやき)は、徳島県鳴門市大麻町大谷で作られる陶器である。 |

|

(平成15年)9月に経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定された。寝轆轤と呼ばれる独特の

|

|

轆轤を用いて制作される大甕で知られる。寝轆轤と呼ばれる独特の轆轤を用いて |

|

制作される大甕で知られる。寝轆轤は相手が寝ながら足を用いて回す仕掛けで基本的に |

|

大甕作りは二人の呼吸が合っていないと作れない。なお、この大甕は阿波地方の特産である |

|

藍染めに欠かせない道具であり、藍甕と呼ばれる。大谷焼は元々、染付磁器が焼かれていた。 |

|

| 香川県 |

| 理平焼 (りへいやき)は香川県高松市で焼かれる陶器。高松焼ともいう。 |

|

初代高松藩主、松平頼重が京都の陶工、森島作兵衛を招き焼かせた御庭焼がルーツとなっている。 |

|

作兵衛が高松に在住した際に理兵衛と改名したため、理兵衛焼と呼ばれるようになった。 |

|

また、この作兵衛は京都在住の際、かの野々村仁清から陶器の技法を学んでいたため、 |

|

高松仁清とも呼ばれるようになった。現在、理平焼と呼ばれるのは明治に入ってからで、 |

|

理平焼の特徴は土の性質によって生じる、藤色の器肌にある。また、 |

|

京焼の流れを汲む蒔絵の技法を用いた作品も試みられている。 |

|

|

| その他 神懸焼 岡本焼 |

|

| 愛媛県 |

| 砥部焼 (とべやき)は、愛媛県砥部町を中心に作られる陶磁器である。 |

|

一般には、食器、花器等が多い。愛媛県指定無形文化財。別名喧嘩器とも呼ばれる。 |

|

後背の山地から良質の陶石が産出されていたことから、大洲藩の庇護のもと、発展を遂げた。 |

|

やや厚手の白磁に、呉須と呼ばれる薄い藍色の手書きの図案が特徴。 |

|

砥部焼は、大洲藩・九代藩主、加藤泰候(かとう やすとき)の時代に、藩の財政を立て直すため、 |

|

砥石くずを使った磁器づくりを命じたことに起源を発するといわれている。 |

|

命じられた杉野丈助(すぎの じょうすけ)が砥部の五本松という所に登り窯を据え、 |

|

苦労の末に1777年(安政6年)にようやく白地に藍色の焼き物作りに成功したといわれる。 |

|

1976年(昭和51年)12月15日に通商産業省(現・経済産業省)の伝統的工芸品に指定された |

|

焼き物は6番目に指定されている |

|

2005年(平成17年)12月27日愛媛県指定無形文化財。技術保持者として、 |

|

酒井芳美(雅号・芳人、砥部町五本松)が認定される。 |

| 楽山焼 (らくざんやき)は愛媛県松山市で焼かれる陶器である。 |

|

そして三代目藩主であった松平定長が「あな寒しかくれ家いそげ霜の蟹」と |

|

興じたことに甚く感銘を受け、それに因んで蟹の紋様を入れるようになったといわれる。 |

|

今日でもこの蟹の紋様が楽山焼最大の特徴であり、激流に棲む蟹の勇壮さが引き立つ。 |

水月焼

|

| 高知県 |

| 内原野焼 (うちはらのやき)は高知県安芸市にて焼かれる陶器。 |

|

江戸末期に領主、後藤氏によって興った。 |

|

原料の粘土に鉄やマンガンを多く含むため、器肌が肌理細かい。 |

|

また、黒や茶色の釉薬を用いるため、重厚な面持ちをしている。 |

|

昭和に入ると、それまでの水瓶などの大物から徳利や花器など小物作りに転換、 |

|

紆余曲折を経て現在に至っている。現在は4軒の窯元が存在する。 |

| |

|

|

| |

炎彩壺 |

炎彩花器 |

その他 尾戸焼 能茶山焼

|

| 福岡県 |

| 小石原焼 (こいしわらやき)は福岡県朝倉郡東峰村にて焼かれる陶器。主に生活雑器が焼かれる。 |

|

1682年に、黒田光之が伊万里から陶工を招いて窯場を開いたのが始まりで、 |

|

筑豊地方で最初の焼き物産地となった。 |

|

高取焼の開祖、八山の孫、八郎も当地に移り住んで開窯した。 |

|

刷毛目、飛び鉋、櫛描き、指描き、流し掛け、打ち掛けなどによって表現される独特の |

|

幾何学的な文様が特色で、素焼きを行わず、釉薬を流し掛ける。 |

|

後にその技法は大分県日田市の小鹿田焼に伝わっており、小鹿田焼とは姉妹関係にある。 |

|

日本の陶芸界に大きく影響を与えたバーナード・リーチによって、「用の美の極致である」 |

| |

と大きく称賛された。 |

| |

|

|

|

| |

刷毛目と櫛目文様の大皿 |

飛鉋の湯呑みと花椀 |

刷毛目文様 |

| 上野焼 (あがのやき)は福岡県田川郡香春町、福智町、大任町で焼かれる陶器 |

|

江戸前期に高名な茶人でもあった大名、細川忠興が小倉藩主となった際、朝鮮人陶工、 |

|

尊楷(上野喜蔵)を招いて、豊前国上野に登り窯を築かせたのが始まり。江戸時代には |

|

遠州七窯の一つにも数えられるほど、茶人に好まれた。明治期には衰退の様相を |

|

見せたが、1902年に復興、1983年には通産省指定伝統的工芸品の指定を受けた。 |

|

上野焼の特徴は他の陶器と比べると生地が薄く、軽量であることである。 |

|

また使用する釉薬も非常に種類が多く、青緑釉、鉄釉、白褐釉、黄褐釉など様々な釉薬を用い、 |

|

窯変(窯の中で釉薬が溶け、千変万化の模様を作り出すこと)を生み出すのが特徴で、 |

|

絵付けはまず用いていない。 |

| 高取焼 (たかとりやき)は、福岡県直方市、福岡市早良区などで継承されている陶器で、 |

|

400年ほどの歴史を持つ県下有数の古窯。 |

|

高取焼は元々、福岡県直方市にある鷹取山の麓にて焼かれており、朝鮮出兵の際に |

|

黒田長政が陶工、八山(日本名・八蔵重貞)を連れ帰って焼かせたのが始まり。 |

|

開窯は1600年と言われている。窯場には永満寺・宅間窯、内ヶ磯(うちがそ)窯、山田窯があり、 |

|

これらを「古高取」と呼んでいる。二代目藩主黒田忠之は小堀政一(遠州)と交流を深め、 |

|

遠州好みの茶器を多く焼かせた。それが縁で、遠州七窯の一つに数えられ、茶陶産地として名を |

|

高めることとなった。高取焼は時代によって、全く毛色が違っている。 |

| 蒲池焼 (かまちやき)は福岡県柳川市及び瀬高町で焼かれる焼き物。分類すると、「土器」に含まれる。 |

|

天正20年に肥前国の名護屋にて土器を焼いていた彦三郎方親の作品が、名護屋城在陣中の |

|

豊臣秀吉に目を留められ激賞、御朱印を与えられたのが始まり。彼は家永の姓を賜り、 |

|

彼の土器は年の春、秋二回、伏見城の秀吉に献されたといわれる。 |

|

この家永氏が蒲池焼の生みの親であるが、彼は元々美濃国の陶工であり、 |

|

佐賀の鍋島直茂に従っていたため出征し、朝鮮で土器の技法を習ってきていた。 |

|

明治になると藩の保護を失い、あっけなく廃窯。その後、1973年(昭和48年)に伊藤征隆が |

|

再興に成功し、現在は数件の窯元が伝統的な技法を用いた器を焼いている。 |

|

この蒲池焼は「土器」に分類される珍しい焼き物である。また、非常に器の質が脆いために

破損しやすい。 |

| |

|

|

| |

晴山オリジナル 末広風炉 蒲池窯 |

彦三郎窯の作品 |

|

| 佐賀県 |

| 白石焼 (しらいしやき)は佐賀県みやき町北茂安で焼かれる陶器。 |

|

古くは磁器が中心で、有田、唐津と共に肥前の代表的な磁器産地として名を馳せ、 |

|

有田の西目の皿山に対し、東目の皿山と呼ばれた歴史を持つ。 |

|

古くからみやき町のある三養基郡一帯は須恵器、瓦などが焼かれていたが、白石焼としては |

|

宝暦年間に枡谷金右衛門が深掘丹作の奨めで根を下ろし、この地で作陶を始めたのが |

|

始まりである。寛政12年、鍋島藩お抱えの陶工、藤崎百十が天草の陶石を使った磁器を |

|

焼き始めた。野田吉次郎、中村吉兵衛といった名工を輩出、白石は有田に比肩しうる |

|

名産地として名を馳せた。白石焼の特徴は原料の土にある。天草の陶石に加え、 |

|

「五穀さん」と呼ばれる地元産の粘土を混ぜて用いる。 |

| 肥前吉田焼 (ひぜんよしだやき)は佐賀県嬉野市にて焼かれる磁器である。 |

|

歴史は非常に古く、天正5年頃に作られた陶磁器の破片が発掘されている。 |

|

後に佐賀藩主、鍋島直茂が朝鮮陶工を吉田山に招き、磁器を焼かせたことから吉田焼が生まれた。 |

|

肥前吉田焼は古くから生活向けの食器類を焼いてきており、確立されたスタイルは存在しない。 |

|

主に染付磁器・色絵などを焼いているが、窯元によって伝統的な青磁から現代的なデザイン、 |

| 肥前尾崎焼 (ひぜんおざきやき)は佐賀県神埼市で焼かれている陶器である。 |

|

九州でも有数の古窯で、伝承によると弘安の役の際に捕虜とした渡来人に製陶の技法を学び、 |

|

焼いたのが尾崎焼のルーツであると言われるが他にも諸説がある。 |

|

安土桃山時代には長右衛門右京という陶工が作った茶器を豊臣秀吉に献上したところ、 |

|

大変激賞し右京に御朱印を賜ったと伝えられる。 |

|

昭和初期には火鉢や七輪、植木鉢、焙烙などを焼いていたが、その頃には既に5軒しか残っていなかった。 |

|

尾崎焼のもう一つの特徴として伝統的な土人形制作がある。 |

|

|

| 長崎県 |

| 三川内焼 (みかわちやき)は、平戸焼(ひらどやき)ともいう長崎県佐世保市で生産される陶磁器である。 |

|

昭和53年(1978年)に経済産業大臣指定伝統的工芸品の認証を受けている |

|

現在14の窯元がある。天草陶石を用いた白磁に藍色で絵付けがされた物に代表される。 |

|

豊臣秀吉が起こした朝鮮の役の際、各地の大名は秀吉の命により、朝鮮の陶工を日本へ |

|

と連れ帰った。平戸藩藩主である松浦鎮信(まつらしげのぶ)も多くの陶工を連れ帰った。 |

|

慶長三年(1598年)に連れてこられた巨関(こせき)という陶工は、帰化して今村姓を名乗った後、 |

|

平戸島中野村の中野窯で藩主の命により最初の窯入れをした。 |

|

この中野焼が三川内焼の始まりといわれている。同じく朝鮮から来た陶工の高麗媼は |

|

中里茂左衛門のもとに嫁いだ後、元和8年(1622年)に三川内へ移住した。 |

代表作品

唐子絵

唐の子どもたち(唐子(からこ))が唐扇を持ち、松の木の下で牡丹に飛ぶ蝶と戯れている様子が

描かれている。7人唐子は将軍家や朝廷への献上品で献上唐子とよばれ、

3人唐子は一般大衆用とされた。

透かし彫り

彫刻で、金属・木・石などの薄板を打ち抜いて模様をあらわす技法。また、その彫刻したもの。

欄間の彫刻、刀剣の鍔(つば)などに見られる。その他色々な焼き物などで使われる

技法として有名である。香炉や多宝塔などの作品がある。

| |

|

|

|

|

|

| |

|

雲鶴図 蓋物

(古平戸 |

15代 中里茂右ヱ門 |

|

十四代玉泉 |

| |

|

| |

伝統工芸指定 無形文化財 十四代玉泉 |

| 波佐見焼 (はさみやき)は長崎県東彼杵郡波佐見町で焼かれる磁器のことである。 |

|

当初は青磁を生産していたが、やがて呉須で簡単な草花文などを描いた白地に |

| |

くすんだ染付など、同県の三川内焼とは対照的に、江戸時代から大衆向けの食器を |

|

巨大な連房式登窯で多量に焼いてきた。著名な産地である有田の陰に |

|

隠れているが、当時から染付磁器の生産量は日本一であったといわれ、18世紀以降の |

|

江戸時代の遺跡から出土する磁器は、その大部分が波佐見焼であると推察される。 |

|

特に波佐見からヒットした商品に「くらわんか碗」と輸出向けの「コンプラ瓶」がある。 |

| らわんか碗 |

|

波佐見焼最大のヒット作と呼ばれる、簡単な草花文などの絵付を施した磁器。 |

|

ヒットした最大の理由は、磁器を初めて庶民の手に遍く普及させたためである。 |

| コンプラ瓶 |

|

簡素な染付白磁を用いた徳利型の容器。蘭瓶とも呼ばれ、専ら輸出用に作られた酒瓶である。 |

|

名前の由来はポルトガル語で仲買人を意味する『コンプラドール』(comprador)に由来する。 |

| ワレニッカ食器 |

|

主に給食事業に使用される強化磁器のルーツ。陶石にアルミナを混入し、

一般の磁器の3倍の強度を持つ。 |

| 歴史 |

|

波佐見焼は、大村藩主の大村喜前が文禄・慶長の役から帰国するときに、朝鮮陶工の李祐慶を |

|

連行し、彼が慶長3年(1598年)に村内に登り窯を築いたのが始まり。 |

|

当初は釉薬を施した陶器を焼いていたが、良質の陶土を発見したことによって

磁器生産が中心となった。 |

| |

|

|

| |

コンプラ瓶 |

くらわんか碗 |

| 現川焼(うつつがわやき)は長崎県にて焼かれている陶器。 |

|

長崎市(旧現川村)で1692年(元禄5年)に焼かれたのが始まりで、命名は地名に因む。 |

|

現川焼は鉄分の多い茶褐色の器肌が特徴であり、多様多彩な刷毛目と加飾が施されている。 |

|

江戸時代には「西の仁清」とまで謳われたことがあったものの、藩の財政面を理由に製造は |

|

約50年しか続かず、突如として現川焼は姿を消してしまった。しかし明治時代になり |

|

十二代目横石臥牛が復活させ、佐世保市などでも製造されるようになった。 |

|

| 熊本県 |

| 小代焼 (しょうだいやき)は熊本県荒尾市、南関町、熊本市など県北部で焼かれる陶器。 |

|

小岱焼とも表記し、いずれも正しい。寛永9年に豊前から転封された細川忠利が陶工の |

|

牝小路家初代源七、葛城家初代八左衛門を従え、藩主の命によって焼き物を |

|

焼かせたのが始まり。粗めの陶土に、茶褐色の鉄釉で覆い、その上に藁や笹の灰から |

|

採った白釉や黄色釉を、スポイトや柄杓を使って流し掛けする、大胆かつ奔放な風合いの

食器で知られる。 |

|

明治維新後は有田や瀬戸といった磁器産地に押され廃窯となってしまったが、昭和になって |

|

近重治太郎、城島平次郎らの努力によって復興を遂げた。 |

|

2003年に経済産業省指定伝統的工芸品に指定された。 |

|

小代焼は小岱焼とも呼ばれる。歴史的な呼び名は前者であるが、中興の祖の一人でもある |

|

城島氏が、荒尾の象徴でもある小岱山の「岱」の字を「代」から置き換えたため、 |

|

今日では二通りの表記が通用する。 |

|

また、小代焼は五徳焼とも言われる。これは小代焼は腐らない、臭いが移らない、 |

|

湿気を防ぐ、毒消しの効果がある、 |

| 高田焼 (こうだやき)は熊本県八代市で焼かれる陶器で、八代焼(やつしろやき)ともいう。 |

|

焼き物には珍しい象嵌を施すところが特徴。 |

|

文禄の役の後に加藤清正に従って渡来した尊楷(上野喜蔵高国)が、利休七哲の1人で茶道に |

|

造詣の深い小倉藩主細川忠興(三斎)に招かれ、豊前国上野で上野焼(あがのやき)を始めた。 |

|

寛永10年(1633年)、忠興が息子・細川忠利の肥後熊本転封に伴って肥後国八代城に入ったのに |

|

従い、上野喜蔵も長男の忠兵衛とともに八代郡高田郷に移って窯を築いた。 |

|

これが高田焼の始まりで、その後は代々熊本藩の御用窯として保護された。 |

|

明治25年(1892年)、窯を陶土の産地八代郡日奈久へ移した。初期は上野焼の |

|

手法を用いていたが、後に高田焼の特色でもある白土象嵌の技法を完成させた。 |

|

高田焼の特色 |

|

高田焼は一見、青磁のように見えながら陶器であるのが特色。また、白土象嵌とは成形した |

|

生乾きの素地に模様を彫り込み、そこに白土を埋め込んで、余分な部分を削り落とした後に |

|

透明釉をかけたもので、独特の透明感と端正さがあり、かの高麗青磁を彷彿させる。 |

| |

|

|

| |

菖蒲文壷 11代 上野 才助 |

12代 |

天草陶磁器 (あまくさとうじき)は熊本県天草地方で焼かれる陶磁器類の総称で、

国の伝統的工芸品に指定された |

|

際に、新たに名付けられることになった呼び名である。内田皿山焼(うちださらやま)、高浜焼、 |

|

水の平焼(みずのだいら-)、丸尾焼の四つが主な産地であり、 |

|

良質の陶石が採れたことから焼き物作りが盛んになった。 |

産地の紹介

内田皿山焼 九州最古の磁器産地で、17世紀まで遡るといわれる。周辺には窯跡が多く、

無数の陶器片が出土。 |

|

昭和45年に復興。昭和56年には熊本県の伝統工芸品となった。青磁や白磁、染付などを焼く。 |

| 高浜焼 1762年の開窯で、地元高浜の庄屋、上田伝右衛門が肥前国から陶工を招いて、磁器を |

|

焼かせたのが始まり。質が良かったため、長崎奉行に目を留められ、 |

|

オランダ向けの輸出品を中心に焼いた。その頃の代表作が絢爛な染錦手である。 |

|

昭和27年に陶石販売を行っていた上田陶石合資会社が復興に漕ぎ着けた。 |

| 丸尾焼:江戸末期の開窯。生活にとけ込んだ民芸品を焼いた。 |

| 水の平焼:明和2年の開窯。青黒い器肌が特色の海鼠釉を用いる陶器産地で、その元祖ともいわれる古窯。 |

| その他 |

球磨陶器五窯江戸~明治初期 |

|

傳八顕元焼=瀬越焼<右田傳八、別名「一勝地焼」> 安永五年、右田傳八顕元が開窯 |

|

城下焼<右田傳八顕元のち榎本永助、別名「城本焼」>寛政初、榎本永助は城本風呂坂上に窯築替 |

|

壺屋焼<鶴田氏、別名「上村焼」>承応二年四月八日、(つぼや)金左衛門 |

|

|

|

|

|

| 沖縄県 |

| 壺屋焼壺屋焼 (つぼややき)は沖縄県那覇市壺屋地区及び読谷村その他で焼かれる陶器。 |

|

登り窯を中心に灯油窯やガス窯なども用いながら伝統の技術と技法を受け継いでいる。 |

|

古琉球 |

|

琉球の焼き物の歴史は、縄文時代の土器の出土例などが知られているが、より本格化するのは |

|

高麗瓦が出現する12、3世紀以降である。浦添城などから、「癸酉年高麗瓦匠造」の銘のある |

|

高麗瓦が出土しているが、この「癸酉(みずのととり)」は1153年か1273年かのいずれかを指すという

説が有力である |

|

近世琉球 |

|

1609年、琉球は薩摩島津藩の支配下に入る。1616年、尚寧王は世子尚豊を通して、朝鮮陶工、 |

|

一六(いちろく、? - 1638年。唐名・張献功、仲地麗伸。張氏崎間家元祖)、一官(いっかん)、 |

|

三官(さんかん)の3名を薩摩より招聘して、湧田(現・那覇市泉崎付近)で陶器を作らせた。 |

|

これが湧田焼の始まりである。 |

|

1682年、尚貞王の時代に、湧田窯、知花窯、宝口窯の三カ所の窯を牧志村の南(現・壺屋)に

統合して、 |

|

新しい窯場が誕生した。これが現在の壺屋(つぼや、琉球方言でチブヤ)焼の草創である。 |

|

その後、壺屋焼は琉球随一の窯場となり、その製品は国内消費や交易に利用された。 |

|

明治以降 |

|

明治から大正に掛けて壺屋焼は低迷期を迎える。 |

|

大正の終わり頃から柳宗悦によって起こされた民芸運動に陶工達が触発されてからである。 |

|

柳は、沖縄での作陶経験のある濱田庄司らとともに1938年初めて沖縄を訪問し、1940年までに

4回来島した |

|

金城次郎や新垣栄三郎ら陶工に直接指導や助言を行い、また壺屋焼を東京や京阪神などで |

|

広く紹介したため、生産も上向きになった。 |

|

太平洋戦争(沖縄戦)で沖縄本島全土が焦土と化す中、壺屋地区は比較的軽微な被害で済んだ。 |

|

今日では薪窯を認可した読谷を始め、壺屋地区以外にも窯元が |

|

分散することとなり、およそ100ほどの窯元が県内に見られる。 |

|

作品の特徴 |

|

壺屋焼は大きく分けて、「荒焼」と呼ばれる南蛮焼の系統を汲むもの |

|

と、「上焼」と呼ばれる大陸渡来系の絵付がある。 |

|

荒焼(沖縄方言でアラヤチ) |

|

14世紀~16世紀頃、ベトナム方面から伝わった焼き物 |

|

釉薬を掛けずに、1000度の温度で焼き締める。 |

|

鉄分を含んだ陶土の風合いをそのまま |

|

生かしたもので、見た目は荒い。 |

上焼(沖縄方言でジョウヤチ)

17世紀以降、朝鮮陶工らによって始められた絵付陶器。陶土に白土をかぶせて化粧し、

それから色彩鮮やかな絵付や彫刻紋様を施し、釉薬を掛けて焼成したもの。

| |

|

|

|

| |

重要無形文化財琉球陶器保持者(人間国宝) (故)金城次郎 |

| |

|

金城一族の陶工

金城敏男、金城 秀義

宮城須美子、金城吉彦

|

|

|

|

| |

布志名焼 雲善窯 土屋幹雄(雲善)

布志名焼 雲善窯 土屋幹雄(雲善)