|

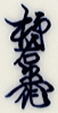

田中長次郎

|

天正17年(1589年))は、安土桃山時代を代表する京都の陶芸家。 |

| 楽焼の創始者であり、千家十職の一つ・樂吉左衛門家の初代とされる |

| 長次郎の創始した楽焼は、最も古い京焼のひとつで、低火度の茶陶である |

| 日本中世の伝統的な高火度の陶器とも、中国の陶磁とも異なる独特の焼き物で、 |

| 侘び茶とともに発展し、もっぱら茶の湯のために造形するという目的の焼き物であるため、 |

| 日常生活用品の類はつくられない[1]。茶碗の他には、香台、花入、水指などがつくられる |

| 代表作 |

| 二彩獅子像(天正二年銘):樂美術館蔵、重要文化財 |

| 赤楽茶碗 銘「無一物」:頴川美術館蔵、重要文化財 |

|

| 本阿弥光悦 |

(ほんあみ こうえつ、1558年 - 1637年2月は、江戸時代初期の書家、陶芸家、芸術家。 |

| 書は寛永の三筆の一人と称され、その書流は光悦流の祖と仰がれる |

| 略歴 |

| 刀剣の鑑定、研磨、浄拭(ぬぐい)を家業とする京都の本阿弥光二の二男二女のうち長男として生まれる |

| 俵屋宗達、尾形光琳とともに、琳派の創始者として、光悦が後世の日本文化に与えた影響は大きい。 |

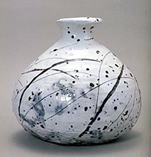

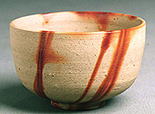

| 陶芸では常慶に習ったと思われる楽焼の茶碗 |

| 陶器の代表作 |

| 国宝 楽焼白片身変茶碗 銘「不二山」(長野・サンリツ服部美術館) |

| 黒楽茶碗 銘「雨雲」(東京・三井記念美術館) |

| 黒楽茶碗 銘「時雨」(愛知・名古屋市博物館) |

| |

|

| |

楽焼白片身変茶碗 |

|

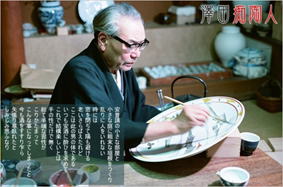

酒井田

柿右衛門

|

|

| 初代:1596年11月- 1666年7月20日は、江戸時代、肥前国(佐賀県)有田の陶芸家、 |

| および代々その子孫(後継者)が襲名する名称。 2014年2月現在、第十五代 |

| 良質の陶土が発見されたため現在の佐賀県西松浦郡有田町に移住した酒井田円西は、 |

| 息子である喜三右衛門とともに陶器や白磁、染付などの磁器を製作していたが、 |

| やがて17世紀前半に喜三右衛門は赤絵磁器の焼成に成功し、柿右衛門を名乗った。 |

| 初代は乳白色(濁手)の地肌に赤色系の上絵を焼き付けるという柿右衛門様式 |

| (後述)と呼ばれる磁器の作風を確立し、その作品はヨーロッパなどにも輸出され |

| マイセン窯などでは模倣品も作られた。また、磁器の発祥地である中国の景徳鎮窯にも |

| 影響を与え(景徳鎮伊万里)、同様の作品が作られやはりヨーロッパに輸出された。 |

| 二代、三代 |

二代(1620年-1661年)、二代の弟の三代(1622年-1672年) |

| 四代 |

四代(三代の息子、1640年-1679年)までの間が初期柿右衛門とされる。 |

| 五代~七代 |

続く17世紀後半から18世紀前半にかけての約90年間、五代(1660年-1691年)から |

| 七代までが中期柿右衛門とされる。五代は技量が芳しくなかった、六代(1690年-1735年) |

| は意匠・細工に優れた叔父の渋右衛門にも助けられ、食器類のほか花器、香炉など |

| 様々な磁器製品を高い水準で量産することに成功したため、中興の祖とされる。 |

| 八代~十代 |

18世紀前半から19世紀にかけての八代、九代と十代の期間は後期柿右衛門とされ |

| 主に染付の磁器七代から八代にかけては四角の中に福の字が入った「角福」と呼ぶ |

| マークを施したものが多い。これは明清の陶磁器に元々あったものである。 |

| 十一代 |

近代以降では、十一代(1839年-1916年、1860年に襲名)は「角福」のマークの商標登録の |

| 可否などを争う訴訟を起こして経済的に困窮したが、海外にも積極的な出品を行なった。 |

| 11代は低迷を続ける柿右衛門窯を復興させたいという強い意志を抱きます。 |

| 十二代 |

1878年~1963年十二代が柿右衛門合資会社を設立し、赤絵技術と「角福」銘を供与した。 |

| 昭和29年、佐賀県重要無形文化財に認定されました。 |

| 十二代と十三代(1906年-1982年)は1947年頃から濁手の復活を目標とし、1953年に初めて |

| 濁手の作品を発表した。濁手の製作技術は1955年に国の選択無形文化財に選択され、 |

| 1971年には重要無形文化財に指定されている。 |

| 十三代 |

1906(明治39)年~1982(昭和57)年 12代酒井田柿右衛門の長男 |

| 昭和42年、佐賀県重要無形文化財に認定されました。 |

| 昭和53年、勲四等旭日小綬章を受章しました |

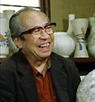

十四代

人間国宝

|

1934(昭和9)年~2013(平成25)年 13代酒井田柿右衛門の長男 |

| 昭和57年、14代酒井田柿右衛門を襲名 |

| 昭和59年、日本陶磁協会賞、佐賀県知事賞を受賞 |

| 平成17年、旭日中授賞を受賞 |

| 平成18年、日本工芸会副理事長に就任 |

| 2001年に重要無形文化財「色絵磁器」の保持者 |

| (人間国宝)に認定された。 |

| 十五代 |

1968(昭和43)年生 |

|

14代酒井田柿右衛門の長男 |

|

平成25年、柿右衛門製陶技術保存会会長に就任 |

|

平成26年、15代酒井田柿右衛門を襲名 |

| |

|

|

|

|

| |

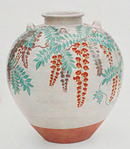

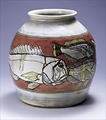

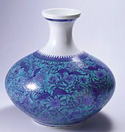

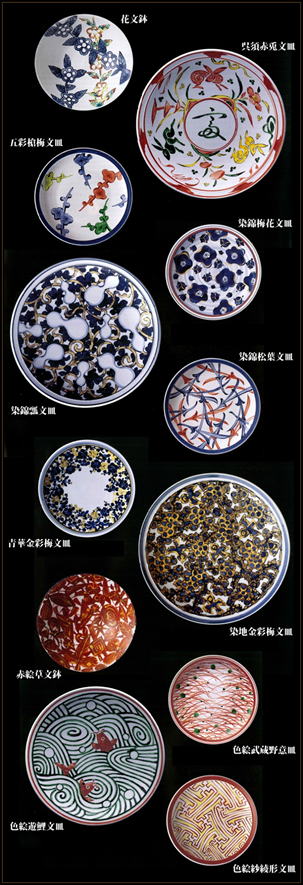

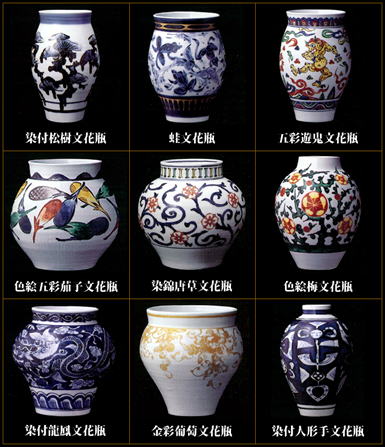

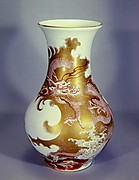

色絵菊文壺 |

十二代 柿右衛門錦牡丹文花生 |

十四代 岩牡丹文飾皿 |

14代錦 梅鳥文花瓶 |

| |

|

|

| |

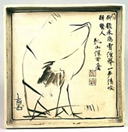

初代柿右衛門 |

11代柿右衛門 |

|

| 野々村仁清 |

(ののむら にんせい、生没年不詳)は、江戸時代前期の陶工である。 |

| 通称清右衛門(せいえもん)。京焼色絵陶器を完成と言われている。丹波国 |

| 桑田郡野々村(現在の京都府南丹市美山町大野)の生まれ。若い頃は粟田口や |

| 瀬戸で陶芸の修業をしたといわれ、のち京都に戻り、正保年間(1644年 - 1648年)頃 |

| 仁和寺の門前に御室窯(おむろがま)を開いた。仁清は自分の作品に「仁清」の |

| 印を捺し、これが自分の作品であることを宣言した。 |

| 代表作 |

国宝:色絵雉香炉、石川県立美術館 |

| 国宝:色絵藤花図茶壺、MOA美術館 |

| 色絵雌雉香炉、石川県立美術館 重要文化財 |

| 色絵梅花図茶壺、石川県立美術館 重要文化財 |

| 以下20 重要文化財に指定 |

|

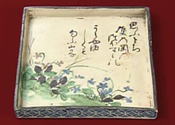

尾形 乾山

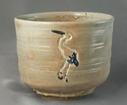

染付銹絵

杜若図茶碗

銹絵鶴図角皿

|

(おがた けんざん、 寛文3年(1663年) - 寛保3年6月2日(1743年7月22日)は、 |

| 江戸時代の陶工、絵師。名は惟充。通称は権平、新三郎。 |

| 号は深省、乾山、霊海、扶陸・逃禅、紫翠、尚古斎、陶隠、京兆逸民、 |

| 華洛散人、習静堂など。一般には窯名として用いた「乾山」の名で知られる。 |

| 生涯 |

| 京都の呉服商、雁金屋の三男として生まれ、権平と名付けられる。六歳年上の兄は |

| 尾形光琳である。元禄2年、仁和寺の南に習静堂を構え、参禅や学問に励んだ。 |

| 乾山は早くから光悦の孫の光甫や楽一入から手ほどきを受けていたこともあり、 |

| 仁清から本格的に陶芸を学んだようだ。かねてより尾形兄弟に目をかけていた |

| 二条綱平が京の北西・鳴滝泉谷の山荘を与えた為ここに窯を開く。 |

| その場所が都の北西(乾)の方角あたることから「乾山」と号し、出来上がった作品に記した。 |

| 正徳2年50歳のとき京都市内の二条丁子屋町(現在の二条通寺町西入北側)に移住し、 |

| 多くの作品を手がけた。作風は自由闊達な絵付けや洗練された中にある素朴な味わいに |

| 特徴があり、乾山が器を作り光琳がそこに絵を描いた兄弟合作の作品も多い。 |

| 享保16年(1731年)69歳の時、輪王寺宮公寛法親王の知遇を受け、江戸・入谷に移り住んだ。 |

| 1737年9月から初冬にかけて下野国佐野で陶芸の指導を行う。その後江戸に戻り、81歳で没 |

| 乾山の名は2代、3代と受け継がれていった。ただし、それは血縁や師弟関係に基づき |

| 襲名されるのでされるのではなく、各々が自称したに過ぎない。 |

| 代表作 |

| 金銀藍絵松樹文蓋物(きんぎんあいえ しょうじゅもん ふたもの)(出光美術館、重要文化財) |

| 銹藍金絵絵替皿(さびあいきんえ えがわりさら)5枚(根津美術館、重要文化財) |

| 白泥染付金彩芒文蓋物(はくでいそめつけ きんさいすすきもん ふたもの)(サントリー美術館、重要文化財) |

| 銹絵滝山水図茶碗(個人蔵、重要文化財) |

| 武蔵野隅田川図乱箱(大和文華館)寛保3年(1743年) |

| 光琳との合作 |

| 銹絵寿老人図六角皿(大倉集古館、重要文化財) |

| 銹絵観鴎図角皿(東京国立博物館、重要文化財) |

| 銹絵絵替角皿 10枚(藤田美術館、重要文化財) |

| |

|

|

| |

|

色絵石垣文角皿 |

|

| 沼波 弄山 |

(ぬなみ ろうざん、享保3年(1718年) - 安永6年(1777年))は、萬古焼の始祖として |

| 知られる陶芸家。本名は、五左衛門重長 桑名・船馬町の商家に生まれる。 |

| 幼いころより茶道に親しんだ。20歳のころ、現在の三重郡朝日町に釜を開き、陶芸を始めた。 |

| 彼の作品は次第に有名となり、宝暦年間(1751年 - 1764年)に江戸に窯を開いた。 |

| 安永6年(1777年)、60歳で死去 |

| 彼は作品に「萬古」あるいは「萬古不易」と印したことより、萬古焼と呼ばれるようになった。 |

| |

|

|

| |

|

市博物館にある沼波弄山の画像 |

|

| 清水 六兵衛 初代 |

(きよみず ろくべえ)は、江戸時代中期以来の清水焼陶工の名跡 |

| 摂津国東五百住村(現・高槻市)生まれ。幼名は古藤(ことう)栗太郎。 |

| 寛延年間に京に出て清水焼の海老屋清兵衛に師事し、1771年独立して五条坂建仁寺町に窯を開き、 |

| 名を六兵衛と改める。土焼風の抹茶器、置物などを製作。号は愚斎。 |

| 2代 |

(寛政2年(1790年) - 万延元年(1860年)3月) |

| 初代の子。文化8年(1811年)2代目を襲名。白磁器を焼く。号は静斎 |

| 3代 |

(文政5年(1822年) - 明治16年(1883年)6月4日) |

| 2代の次男。1853年(嘉永6年)、京都小御所に大雪見灯籠二基を焼成する。号は祥雲。 |

| 1868年頃、古藤六兵衛を清水(しみず)六兵衛に改める。海外にも出品し賞を受賞。 |

| 4代 |

(嘉永元年(1848年) - 大正9年(1920年)11月) |

| 3代の長男。のち清水六居。東京国立博物館蔵大灯籠を制作。号は祥鱗。 |

| 5代 |

(1875年3月6日 - 1959年8月1日) |

| 4代の長男。のち清水六和。清水の読みを「きよみず」に改める。 |

| 6代 |

(1901年9月13日 - 1980年4月17日) 5代の長男。名は清水正太郎。 |

| 1920年(大正9年) - 京都市立美術工芸学校絵画科卒業 |

| 1931年、1934年に帝展で特選 1945年(昭和20年) - 6代を襲名 |

| 1956年(昭和31年) - 「玄窯叢花瓶」で日本芸術院賞受賞 |

| 7代 |

(1922年5月15日 - 2006年7月21日) |

| 6代の長女と結婚後、養嗣子となる。東京芸術大学鋳金科卒業 |

| 1967年から1987年まで作陶を中止、清水九兵衛を名乗り彫刻家として活躍、“ |

| 1981年に7代目を襲名するも作陶再開は1987年 |

| 8代 |

(1954年 - )7代の長男。名は清水柾博。2000年に8代を襲名。 |

| 京都造形芸術大学教授 |

|

奥田 頴川

|

(おくだ えいせん、1753年) - 文化8年4月は江戸時代中後期の陶芸家。 |

| 実家は飛来一閑と同様、清の侵攻から亡命した明人の末裔であったといわれる。 |

| 後に京の質屋「丸屋」の当主・奥田家の養子となり、4代目を嗣ぐ。3代当主は頴川の |

| 叔父に当たる清水焼の名工海老屋清兵衛に、また瀬戸の技法を学び磁器の |

| 製造実験を行い暗中模索の末に成功。京焼最初の磁器焼成に成功した。 |

| 呉須赤絵は有名。京焼の発展に貢献した。これらの若手工人達の中には後の |

| 青木木米、仁阿弥道八らがいる。 |

|

青木 木米

染付竜濤文提重

|

(あおき もくべい、1767年) - 天保4年5月は江戸時代の絵師、京焼の陶工 |

京都生まれ。幼名八十八。字は佐平。号は青来、百六散人、古器観、亭雲楼、九九鱗、

木米、聾米。 |

| 生涯 |

| 木米は明和4年(1767年)京都に生まれた。若くして高芙蓉に書を学び頭角を現す。 |

| 奥田頴川に入門。30歳を境に京都・粟田口に釜を開き評判を得る。5年後には |

| 加賀藩前田家の招聘を受け、絶えていた加賀九谷焼の再生に尽力した。陶工としては |

| 煎茶器を主に制作。白磁、青磁、赤絵、染付などその作域は幅広い。中国古陶磁への |

| 傾倒から、中国物の写しに独自の世界を開いた。文人画系統に属する絵画にも秀作が多い。 |

| 天保4年(1833年)死去。享年67。永樂保全、仁阿弥道八とともに京焼の幕末三名人とされる。 |

| 代表作 |

| 騰龍図(とうりゅうず)(個人蔵、重要文化財) 紙本墨画 文政6年(1823年) |

| 兎道朝暾図(うじちょうとんず)(個人蔵、重要文化財) 紙本著色 1820年前半 |

| 兎道朝暾図(東京国立博物館、重要文化財) 紙本著色 文政7年(1824年) |

| 山水図(個人蔵、重要文化財) 紙本墨画淡彩 文政7年(1824年) |

| 山水図(個人蔵、重要文化財) 紙本淡彩 頼山陽賛 |

| 渓山幽居図(出光美術館) 紙本墨画淡彩 重要美術品 |

|

仁阿弥

道八

二代 |

(にんあみ どうはち、天明3年(1783年) - 安政2年5月26日(1855年7月9日))は江戸時代後期の陶芸家。 |

| 二代高橋道八なのだが、一般的に「仁阿弥道八」の名前で有名である。隠居名「道翁」。 |

| 生涯 |

| 初代・高橋道八の次男として生まれ、兄の早世により29歳で家督相続、京・五条坂に開窯。 |

|

奥田頴川、宝山文蔵らのもとで修行を積み、青木木米らと共に京焼の名手として知られる。 |

| 仁和寺宮より「仁」、醍醐寺三宝院宮より「阿弥」の号を賜り、出家名「仁阿弥」を称する。 |

| 作風 |

| 同時代の同じ京焼の名手である青木木米とは全く対照的な作風で、多種多彩で癖が |

| ない作品を大量に製作した。作品の中には全く対照的な焼き物である楽焼も色絵もある。 |

| 特に色絵は「尾形乾山、野々村仁清の再来」とまで称された名手であった。 |

| 人物や動物などの陶像や磁器像の製作も行い、名品が多いと言われる。 |

| 更に李朝磁器や青華磁器の製作も行っている。 |

| 三代 |

文化8年(1811)~明治12年(1879) |

号は「華中亭」「道翁」。煎茶器の名品を多数制作。青磁、雲鶴模様、三島手、

刷毛目が得意 |

| 四代 |

弘化2年(1845)~明治30年(1897年) |

| 号は「華中亭 明治7年襲名 |

| 五代 |

明治2年(1869)~大正4年(1914) |

| 四代逝去時に子息幼少のため、一時的に名跡を嗣ぐ |

| 六代 |

明治14年(1881)~昭和16年(1941) |

| 号は「華中亭」。染付煎茶器に名品がある。 |

| 七代 |

明治43年(1910)11月21日~昭和58年(1983年)) |

| 八代 |

昭和13年(1938)12月6日~平成23年(2011年)9月16日 |

| 昭和58年(1983)襲名 |

|

西村宗禅

初代 |

(?-1558年)号を宗禅・宗印・宗義・寄翁、法名を宗也 |

| 2代~9代までは西村を名乗る |

永楽了全

十代 |

(1770~1841)天明の大火により全焼した西村家を立て直して工房を整備し、 |

| 善五郎の歴史上屈指の名工である保全を養子に迎えて育てるなど |

永樂 保全

十一代

|

(えいらく ほぜん、1795年(寛政7年)-1854年(嘉永7年)9月16日)は、19世紀に活躍した |

| 京焼の陶芸家。千家十職の一つ、土風炉師・善五郎の十一代である。幼名は千太郎 |

| 1806年頃に十代善五郎である永樂了全の養子となる。十一代善五郎を襲名したのは |

| 1817年であり、1827年には紀州藩十代藩主徳川治寶の西浜御殿の御庭焼開窯に |

| 招かれ、作品を賞して「河濱支流(かひんしりゅう)」の金印と「永樂」の銀印を拝領した。 |

| これが永樂姓の由来である。1843年に息子の和全に善五郎の名を譲って善一郎と |

| 名乗り、さらに1848年には保全(やすたけ)と名乗りを変えた。このため、没後は |

| 他の善五郎との区別のため保全(ほぜん)と呼ばれる。奥田穎川やその弟子の |

| 欽古亀祐、青木木米、仁阿弥道八など他の京焼作家とは別軸で活躍していた。 |

| 作品・作風 |

| 土風炉師・善五郎として代々制作した土風炉の他、茶碗、向付や蓋物など |

| 様々な作品がある。 |

| 1854年(嘉永7年)4月、御所の火事で自宅が全焼。9月、60歳で亡くなる |

| 永楽善五郎 歴代 |

永楽和全

十二代 |

(1822~1896)十一代善五郎の長男で、幼名は仙太郎 |

| 1843年、十二代善五郎を襲名 |

| 1871年、息子の得全に善五郎の名を譲って隠居して以降は善一郎を名乗る。 |

永楽回全

十三代 |

13代永樂善五郎は塗師・佐野長寛の次男で11代永樂善五郎(保全)の養子 |

| |

永楽曲全

十三代 |

名を藤助、号を陶甫といいます。 |

| 幼少より11代永樂善五郎(保全)に養われ、保全と12代永樂善五郎(和全)に仕えました |

| 永樂家に尽力した功により宗三郎(回全)と共に13代を名乗りました |

永楽得全

十四代 |

(1852~1909)14代永樂善五郎は12代永樂善五郎(和全)の長男として生まれました |

|

永樂妙全

十四代室 |

(1852~1927)本名は悠。夫は永樂得全。息子に永樂正全 |

| 善五郎を襲名していないが、作品への評価は高い。 |

| 作品に「善五郎」と記し、朱で「悠」の字を押印。 |

永楽正全

十五代 |

(1879~1932) |

| |

永楽即全

十六代 |

(1917~1998)昭和9年、十六代永楽善五郎を襲名。京都伝統陶芸協会初代会長 |

| 昭和58年、第1回京都府文化功労賞受賞 |

| 平成2年、勲五等瑞宝章 |

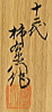

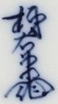

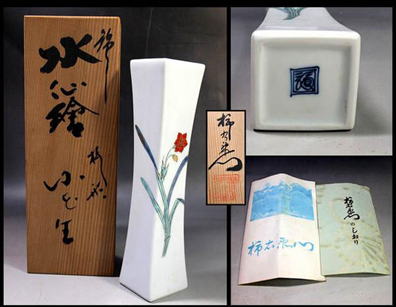

永楽善五郎

十七代 |

(1944~) |

| |

|

|

|

|

| |

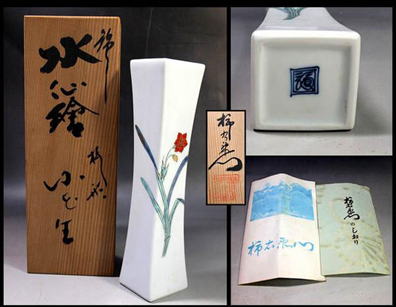

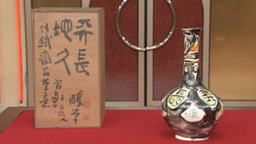

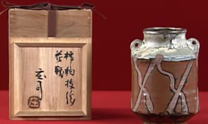

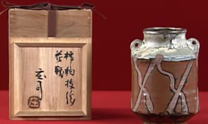

17代落款と箱書き |

16代落款と箱書 |

15代落款 |

十四代室 永樂妙全 |

| |

|

|

|

|

|

| |

14代永楽妙全 |

16代永楽即全 |

16代 永楽即全 |

11代 永楽保全 |

11代 永楽保全 |

|

| 森 有節 |

(もり ゆうせつ、1808年- 1882年(明治15年)4月25日)は日本の江戸末期の萬古焼の |

| 陶工職人家。詳細説明は萬古焼にて参照 |

| 二代 |

二代有節は初代有節の三男として嘉永元年生れ名は勘三郎、初代とともに同窯で |

| 作陶したというが、そのためもあってか、作品の鑑別はむつかしい。二代有節は |

| 明治四十四年、六十四才で世を去った。 |

| |

|

|

| |

赤絵窓山水花鳥文菓子器 初代有節作 |

初代有節作 腥臙脂釉御神酒器 |

|

森 一蔵

(もり・いちぞう) |

1945年三重県桑名市に生まれる。洋画家を志すが、東京阿佐ヶ谷美術学園で在学中、 |

| 米国の現代陶芸に触発され、以後陶芸の道を歩み始める。陶芸家日根野作三氏、 |

| 藤澤昇氏に師事 1974年には登窯を築き、ろっ石窯を開設 |

|

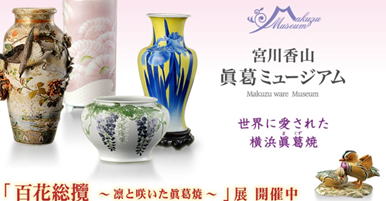

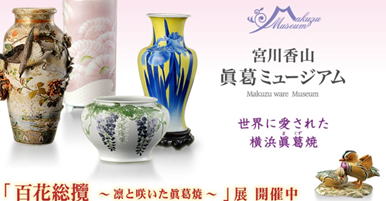

宮川 香山

初代

|

(みやがわ こうざん、男性、(1842年2月) - 大正5年(1916年)5月)は日本の陶芸家。 |

| 明治時代の日本を代表する陶工。高浮彫、真葛焼(横浜焼)の創始者、帝室技芸員。 |

| 子は2代目宮川香山・宮川半之助。海外ではMakuzu Kozanとしても知られている。 |

| 経歴 |

| 香山は天保13年京都の真葛ヶ原に生まれた。父は陶工真葛宮川長造。幼名は寅之助。 |

| 19歳の時、父と兄が亡くなり陶工の家を継ぐと父が生前朝廷用の茶器を制作し |

| 「香山」の称号を受けていたため寅之助は初代香山の名を名乗り父の得意とした |

| 色絵陶器や磁器などを制作。その腕は評判を呼び慶応2年25歳の時、幕府から |

| 御所献納の品を依頼されるまでになった。香山は当初欧米に流行していた |

| 薩摩焼を研究していくつもの作品を制作、この工房の作を「真葛焼」と |

| 名づけて輸出したが金を多量に使用する薩摩焼は制作費に多額の資金を |

| 必要とするため、香山は「高浮彫(たかうきぼり)」と呼ばれる新しい技法を生み出す。 |

| 宮川香山の名は孫の宮川葛之輔が3代目を継いだが、まもなく横浜大空襲で焼死。 |

| 弟、宮川智之助が4代目香山を名乗ったが復興は成らず、4代目で横浜の真葛焼と |

| 香山の名は絶えている |

| |

|

|

| |

所在地:横浜市神奈川区栄町6-1 ヨコハマポートサイド ロア参番館 |

|

伊東陶山

初代 |

いとうとうざん |

| 1846-1920 幕末-大正時代の陶芸家 |

| 弘化(こうか)3年4月10日生まれ。文久3年日本画から製陶に転じ,亀屋旭亭に師事。 |

| 慶応3年京都粟田(あわた)に窯をひらき,宇治朝日焼の復興,粟田焼の振興に尽力。 |

| 明治17年から粟田陶磁器組合長をつとめ,技法の改良や輸出面に貢献した。 |

| 大正6年帝室技芸員。大正9年9月24日死去。75歳。京都出身 |

| 二代 |

陶芸家。二代陶山。初代陶山の養子。名は信助。初代に師事する |

| 帝展審査員。昭和12年(1937)歿、68才。 |

| 三代 |

陶芸家。京都生。二代陶山の長男。京美工卒。名は信助。 |

| 粟田焼の名門伊藤家の三代目。日展会員。昭和45年(1970)歿、70才。 |

| |

|

|

| |

|

二代 |

|

| 加藤 友太郎 |

(かとうともたろう、嘉永4年(1851年) - 大正5年(1916年))は、陶芸家。愛知県瀬戸市生まれ。 |

| 明治の東京を代表する陶工。尾張(愛知県)瀬戸の陶工加藤与八の次男。 |

|

諏訪蘇山

初代 |

|

| 【すわ・そざん】 生年: 嘉永5 (1852) 没年: 大正11.2.8 (1922)71歳 |

| 明治大正期を代表する京都の陶工。金沢生まれ。名は好武,幼名を栄三郎と称した。 |

| 22歳のとき,東京に出て彩雲楼旭山に陶画を学んだが,間もなく帰京して九谷陶器会社 |

| に勤めた。石川県立工業学校彫刻科の助教諭となり,九谷焼の彫像を手がけた。 |

| 明治33年京都の錦光山製陶所に招かれ,40年独立して五条坂に窯を開き,青磁を完成, |

| 蘇山青磁と賞された。白磁にも秀作を残している。大正3(1914)年には,朝鮮李王家の |

| ために高麗窯の再興に尽力した。大正6年帝室技芸員。 |

| 二代 |

1890~1977 明治23年(1890)石川県金沢に生まれ。 本名は虎子。初代蘇山の |

| 実弟・好直の次女。幼くして初代蘇山の養女となり、初代の 指導のもと作陶を学ぶ。 大 |

| 正11年初代歿後、二代目を襲名する。 |

| 三代 |

1932(昭和7)年~2005(平成17)年 |

| 3代諏訪蘇山は2代諏訪蘇山の弟・米沢蘇峰の次男として京都に生まれ、 |

| 2代の養子となりました。昭和45)年、3代諏訪蘇山を襲名しました。 |

| 四代 |

4代諏訪蘇山は3代諏訪蘇山の三女として生まれました。名を公紀といいます。 |

| 母は千家十職の塗師・12代中村宗哲です。 |

| 2002(平成14)年、4代諏訪蘇山を襲名しました。 |

| |

|

|

|

|

| |

初代 青磁 環耳 花瓶 |

高麗窯 瓶 |

倣古九谷 五彩山水画 花瓶 |

二代 諏訪蘇山 青磁 香炉 |

| |

|

|

|

|

| |

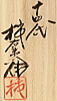

3代青磁 高炉 |

3代の落款と箱書 |

4代青瓷鳳凰耳付花入 |

4代練込青瓷星誕茶碗 |

|

| 板谷 波山 |

(いたや はざん、1872年4月10日〈明治5年3月3日〉 - 1963年〈昭和38年〉10月10日)は、 |

| 明治後期から昭和中期にかけて活動した日本の陶芸家。 |

| 本名は板谷 嘉七。号は、始め「勤川」、のち「波山」。「勤川」は故郷を流れる |

| 五行川の別名「勤行川(ごんぎょうがわ)」に、「波山」は故郷の名山である「筑波山」 |

| に因む。日本の近代陶芸の開拓者であり、陶芸家としては初の文化勲章受章者である。 |

| 明治22年18歳東京美術学校彫刻科に入学し、岡倉天心、高村光雲らの指導を受けた。 |

| 明治36年11月東京府北豊島郡(現・北区田端)に極めて粗末な住家と窯場小屋を築き、 |

| 明治39年)4月初窯を焼き上げて好成績を得る。号を「勤川」から終生用いることとなる |

| 「波山」に改めた |

| 昭和4年)には帝国美術院会員、1934年(昭和9年)には帝室技芸員になっている。 |

| 昭和28年)には陶芸家として初めて文化勲章を受章 |

| 昭和35年には重要無形文化財保持者(人間国宝)の候補となるが、これは辞退している |

| |

|

|

|

| |

葆光彩磁珍果文花瓶(重要文化財 |

葆光彩磁草花文花瓶 |

光彩磁牡丹文様花瓶 |

|

川喜田

半泥子

|

(かわきた はんでいし、1878年(明治11年)11月6日 - 1963年(昭和38年)10月26日)は、 |

| 日本の陶芸家・実業家・政治家。「東の魯山人、西の半泥子」、「昭和の光悦」などと |

| 称される。本名は久太夫政令(きゅうだゆうまさのり)、幼名は「善太郎」。 |

| 号は「半泥子」の他に、「無茶法師」「其飯(そのまま)」等。 |

| 大阪府生まれ。15代続く伊勢の豪商の家に生まれる。裕福な家庭で育ったが、祖父や |

| 父は半泥子のの生後まもなく他界し、1歳で川喜田家16代当主となった。 |

| 明治36年)に百五銀行の取締役に就任。1919年(大正8年)に第6代頭取となり |

| 昭和20年)2月まで頭取を務めた。 |

| 明治42年)からは津市議会議員、1910年(明治43年)からは三重県議会議員を務めた。 |

|

| 陶芸は趣味で、当初は陶工に作らせていたものの納得が行かず、50歳を過ぎてから |

| 本格的にに自ら作陶するようになった。1933年には千歳山の自宅に窯を開き、本格的に |

| 作陶を開始した。昭和17年)「からひね会」をつくり全国の陶芸家と交流を持ち、 |

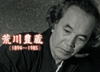

| 「荒川豊蔵」「金重陶陽」「三輪休雪」ら3人の人間国宝を支援した。 |

| 1945年に百五銀行の頭取から会長に退き、1950年には相談役となった。 |

| 半泥子という名は、禅の導師から授けられたものです。 |

| 半ば泥(なず)まず」何にでも没頭し、泥んこになりながら、それでも冷静に己を見つめる |

| ことができなければならない、 |

|

北大路

魯山人

|

(きたおおじ ろさんじん)明治16年3月23日 -昭和34年12月21日)は、日本の芸術家 |

| 本名は北大路 房次郎晩年まで、篆刻家・画家・陶芸家・書道家・漆芸家・料理家・美食家 |

| 明治16年)、京都市上賀茂北大路町に、上賀茂神社の社家・北大路清操、 |

| とめ(社家・西池家の出身)の次男として生まれる。生活は貧しく、魯山人の上に夫の |

| 連れ子が一人いた魯山人が生まれる前に父親が自殺、母親も失踪したため親戚を |

| たらい回しにされる。明治38年、町書家・岡本可亭の内弟子となり、明治41年から |

| 中国北部を旅行し、書道や篆刻を学んだ。大正6年、便利堂の中村竹四郎と知り合い |

| 交友を深め、その後、古美術店の大雅堂を共同経営する。 |

| 大雅堂では、古美術品の陶器に高級食材を使った料理を常連客に出すようになり、 |

| 大正10年)、会員制食堂・「美食倶楽部」を発足。自ら厨房に立ち料理を振舞う一方、 |

| 使用する食器を自ら創作していた。 |

| 昭和2年)には宮永東山窯から荒川豊蔵を鎌倉山崎に招き、魯山人窯芸研究所・ |

| 星岡窯(せいこうよう)を設立して本格的な作陶活動を開始する |

| 昭和21年には銀座に自作の直売店「火土火土美房(かどかどびぼう)」を開店し、 |

| 在日欧米人からも好評、昭和30年)には織部焼の重要無形文化財保持者(人間国宝)に |

| 指定されるも辞退。昭和34年に肝吸虫(「肝臓ジストマ」と呼ばれた寄生虫)による |

| 肝硬変のため横浜医科大学病院で死去。 |

| 平成10年)、管理人の放火と焼身自殺により、魯山人の終の棲家であった |

| 星岡窯内の家屋が焼失した。 |

| |

|

|

|

|

| |

つばき鉢 1938年 |

信楽土木の葉皿 |

絵瀬戸鳥文一文字皿 |

紅志野ジョッキ |

|

| 大野 鈍阿 |

(おおのどんな、1885年(明治18年)- 1951年(昭和26年))は岐阜県出身の陶芸家である。 |

| 本名は大野 準一(おおの じゅんいち)。 |

| 明治18年)美濃焼の産地、岐阜県の土岐郡(現、土岐市)に生まれる。 |

| 明治42年上京して品川の大横町に移り住み、水焜炉(みずこんろ)、行平(ゆきひら) |

| などの雑器を造る。大正2年)大横町から数百メートル離れた御殿山に邸宅を構えていた |

| 益田鈍翁(益田孝)により、その働きぶりを見出され、益田家のお抱え職人として |

| 迎え入れられる。邸宅内に住居を与えられて、陶磁器窯(鈍阿焼)を築窯する。 |

| |

|

|

| |

表千家六代原叟作の茶碗「鈍太郎」の写し |

鈍阿「舟形 焼〆 水指」 |

|

富本 憲吉

人間国宝

|

(とみもとけんきち、1886年6月5日 - 1963年6月8日)は日本の陶芸家である。 |

| 奈良県生駒郡安堵村(現・安堵町)出身。大地主の家に生まれ、幼少より絵を学ぶ。 |

| 来日していたバーナード・リーチと出会い、交友を深めてゆく。 |

| リーチは陶芸に熱中しており、陶芸家の6世尾形乾山に学んでいた。 |

| 1913年、自らも故郷の裏庭に簡単な窯を作り楽焼作りを始める。 |

1915年、故郷奈良に本格的な窯を築きいっそう創作に励む。

独学で多くの技術を身に付けたという。 |

| 1955年2月15日、重要無形文化財「色絵磁器」保持者(人間国宝)に認定された。 |

| 1954年の文化財保護法改正によって新設された重要無形文化財の保持者認定制度発足後、 |

| 最初に認定された者の一人が富本である。1961年、文化勲章受章。1963年、死去。 |

|

河井 寛次郎

|

(かわい かんじろう、1890年(明治23年)8月 - 1966年(昭和41年)は、日本の陶芸家。 |

| 陶芸のほか、彫刻、デザイン、書、詩、詞、随筆などの分野でも優れた作品を残している |

| 当時の島根県安来町(現在の安来市)の大工の家に生まれる。 |

| 東京高等工業学校の後輩でもある濱田庄司とともに1万種以上の釉薬の研究や、 |

| 中国陶磁など過去の陶磁の模倣や研究も行った。1920年、五代清水六兵衛の |

| 技術的顧問を務めていた縁で京都・五条坂にあった彼の窯を譲り受け、 |

| 「鐘渓窯」と名づけ自らの作品制作を開始する。同年、京都の宮大工の娘・つねと |

| 結婚する。1926年、柳、濱田とともに日本民芸美術館設立趣意書を発表。 |

| 1937年川勝堅一の計らいで「鉄辰砂草花図壷」がパリ万国博覧会で |

| グランプリを受賞する。1955年文化勲章を辞退する。 |

| 人間国宝、芸術院会員などへの推挙もあったが、同様に辞退している。 |

| 無位無冠の陶工とし晩年まで創作活動を行い1966年に76歳で没した。 |

河井寛次郎記念館:京都市東山区五条坂鐘鋳町569

|

河村 蜻山

|

(かわむら せいざん、1890年(明治23年)- 1967年(昭和42年))は日本の陶芸家。 |

| 京都市出身。本名は半次郎。京都市立陶磁器試験場を修了し家業の陶業を継承。 |

| 出生から中年の頃は京都を拠点に活動し、48歳のときに千葉県我孫子市に |

| 窯を移設移住。64歳のとき永住地・神奈川県鎌倉市に窯を移設移住 |

| 大正15年(1926年)日本工芸美術会の創立に参加。昭和3年(1928年)帝展無鑑査となる。 |

| 昭和38年(1963年)芸術院恩賜賞。昭和41年(1966年)勲四等旭日小綬章を受章。 |

| 昭和42年(1967年)8月1日神奈川県鎌倉市で逝去。77歳没。 |

| |

|

|

| |

孫子時代 鎌倉時代 |

|

|

石黒 宗麿

人間国宝

|

(いしぐろ むねまろ、1893年4月14日 - 1968年は、富山県射水市久々湊出身の陶芸家。 |

| 贈従四位。作品の多くは射水市新湊博物館に収蔵されている |

| 大正7年)中国宋の時代の陶器である曜変天目に惹かれ陶芸家を志した |

| 昭和10年)に京都市東山区で窯を開き、多くの作品を残した。 |

| 長い年月をかけ、苦労の末に代表作木の葉天目を完成させる。 |

| 木の葉天目とは、天目茶碗の中に「木の葉」の姿を焼き付けたもの。 |

| 昭和30年)2月、初の人間国宝「鉄釉陶器」保持者)の一人に認定された。 |

昭和38年)紫綬褒章受章。

昭和43年)勲三等瑞宝章受章 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

青磁茶碗 1940年 |

黒釉坏 1945年 |

彩釉チョーク描鳥文平茶碗 1952年 |

|

加藤 幸兵衛

|

(かとう こうべえ、1893年(明治26年)12月27日 - 1982年(昭和57年)は日本の陶芸家。 |

| 岐阜県出身。美濃における戦後の陶芸家。本名は加藤福寿 |

| 幕末から明治時代に美濃の染付磁器を焼く窯元の一つ、家業の幸兵衛窯を |

| 1911年(明治44年)に引き継いで5代目幸兵衛を名乗り、現在の幸兵衛窯の礎を築く。 |

| 1973年 岐阜県の無形文化財保持者に認定。幸兵衛80才 |

1982年4月11日没。88歳没

子は加藤卓男 孫は7代目加藤幸兵衛 |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

呉須赤絵花鳥文大鉢 |

秋草文花瓶 |

青磁鳳凰耳花生 |

染付磯鵜軸盆 |

|

加藤

十右衛門

|

(かとう じゅうえもん、1894年(明治27年) - 1974年(昭和49年)は日本の陶芸家。 |

| 岐阜県土岐郡笠原町(現・多治見市)生まれ。八坂窯開窯。 |

| 美濃大平の陶祖加藤景豊(加藤五郎衛門景豊)の流れをくむ。 |

| 美濃桃山陶芸に魅力され伝統技法をベースに、志野、黄瀬戸、織部、美濃伊賀などを |

| 手掛けた匠。戦後の美濃陶芸再興復元に尽力。1974年、79歳で死去。 |

|

濱田 庄司

人間国宝

|

(はまだ しょうじ、1894年(明治27年)12月9日 - 1978年(昭和53年)1月5日、本名象二)は、 |

| 主に昭和に活躍した日本の陶芸家。神奈川県川崎市溝ノ口の母の実家で生まれる。 |

| 大正2年、東京工業大学窯業科に入学、板谷波山に師事し窯業の基礎科学面を学ぶ。 |

| 大正5年)同学校を卒業後は、学校が2年先輩の河井寛次郎と共に京都市立 |

陶芸試験場にて主に釉薬の研究を行う。またこの頃柳宗悦、富本憲吉や

バーナード・リーチの知遇を得る。 |

| 昭和29 益子に築窯 |

| 平成8年5月10日 民芸陶器(縄文象嵌)で国指定の重要無形文化財保持者認定 |

| 平成11年 勲四等旭日小綬章受章 |

| 平成19年 12月11日没・享年88 |

| |

|

|

|

|

| |

象嵌茶碗 |

藍塩釉茶碗 |

掛分指描茶碗 |

|

| |

|

|

|

|

| |

青釉白黒流掛大鉢 |

赤絵皿 |

ガレナ釉蓋壺 |

柿釉赤絵角瓶 |

|

| 川瀬 竹春 初代 |

岐阜県出身の日本の陶芸家 |

| 1894年 岐阜県福束村里(輪之内町)に生まれる。 |

| 京都の三浦竹泉に染付の技法を学び、地元岐阜県大垣市に窯を築き、古染付、天啓赤絵、 |

| 祥瑞など中国明時代の器物の「写しの名手」として活躍した。 |

| 1910年 京都に移る。 |

| 1949年 神奈川県大磯の三井本家別邸城山窯にて作陶。 |

| 1955年 国より無形文化財として記録作家の選択を受ける。 |

1966年 紫綬褒章受章

1969年 岐阜県大垣市より無形文化財に認定される |

| 1983年 神奈川県大磯町にて死去。享年89歳 |

| 2代 |

(かわせ ちくしゅん(にだい)大正12年- 2007年(平成19年)は、陶芸家。本名順一。 |

| 川瀬竹翁(初代 川瀬竹春の長男。1949年、京都より父初代川瀬竹春と共に |

| 神奈川県大磯三井城山窯に移住。祥瑞染付、赤絵などを継承し、金襴手、 |

| 豆彩、釉裏紅、染付、黄南京、青白磁、瑠璃金彩を独自の作品を発表した。 |

| 昭和35年)神奈川県中郡大磯町国府本郷に「古余呂技窯」を築窯し独立 |

| 昭和54年)二代川瀬竹春を襲名。(初代川瀬竹春は川瀬竹翁と号す) |

| 平成19年)9月19日没。享年85(満84歳没)。 |

| |

|

|

|

|

| |

初代 |

初代 竹春 赤絵鉢 15万円 |

初代 竹春 赤絵柘榴図菊鉢 |

2代 豆彩瑞果文筆筒 |

|

荒川 豊藏

人間国宝

|

(あらかわ とよぞう、1894年3月 - 1985年8月は、昭和を代表する美濃焼の陶芸家。 |

| 岐阜県多治見市出身。桃山時代の志野に陶芸の原点を求め、古志野の筍絵陶片を |

| 発見した、牟田洞古窯跡のある大萱に桃山時代の古窯を模した半地上式穴窯を |

築き、古志野の再現を目指して作陶を重ねた。終には「荒川志野」と呼ばれる独自の

境地を確立した。 |

| 明治27年3月17日岐阜県土岐郡多治見町に生まれる。 |

| 母方は多治見の高田で製陶業を営む陶祖・加藤与左衛門景一の直系 |

| 桃山時代以来の美濃焼の陶工の血筋を受け継いで荒川豊蔵は生まれた。 |

| 昭和2年4月 北大路魯山人の鎌倉・星岡窯に移る |

| 昭和30年2月 志野と瀬戸黒の重要無形文化財技術保持者 |

| 昭和46年11月 文化勲章受章 |

| 昭和60年8月 91歳 死去 |

| |

|

|

|

|

| |

志野茶碗(1953)

五島美術館蔵

|

志野筍絵茶碗 銘 随縁 |

色絵千古の桜鉢.1965

清荒神清澄寺蔵

|

黄瀬戸竹花入(1958)

愛知県陶磁資料館蔵

|

| |

|

|

|

|

| |

瀬戸黒金彩梅絵茶碗

銘 さきがけ |

志野鶴の絵茶碗 |

染付山水図飾皿

倣浦上玉堂 |

瀬戸黒金彩木の

葉文茶碗 |

|

| 中里家 |

初代中里又七は肥前国唐津藩の御用焼物師の陶家です。 |

| 高麗人の矢作や彦右衛門達と文禄年間(1592~96)に伊万里市に田代窯を開窯した後、 |

| 大川原窯に移って岸岳直系の古唐津を焼成しました |

| 初代 |

中里太郎右衛門 生没年不詳 |

| 2代 |

中里太郎右衛門 生没年不詳 |

| 3代 |

中里甚右衛門 生年不詳~1703(元禄16)年 |

| 4代 |

中里太郎右衛門 生年不詳~1744(延享元)年 |

| 5代 |

中里喜平次 1691(元禄4)年~1757(宝暦7)年 |

| 6代 |

中里太郎右衛門 生年不詳~1786(天明6)年 |

| 7代 |

中里陶司 生年不詳~1823(文政6)年 |

| 8代 |

中里尚徳 生年不詳~1827(文政10)年 |

| 9代 |

中里太郎右衛門 生年不詳~1872(明治5)年 |

| 10代 |

中里一陶 生年不詳~1879(明治12)年 |

| 11代 |

中里太郎右衛門 1854(安政元)年~1924(大正13)年 |

| 12代 |

中里太郎右衛門(無庵) 1895(明治28)年~1985(昭和60)年 人間国宝 |

| 13代 |

中里太郎右衛門(逢庵) 1923(大正12)年~2009(平成21)年 |

| 14代 |

中里太郎右衛門 1957(昭和32)年生 平成14年 十四代 中里太郎右衛門を襲名する |

中里 無庵

12代中里太郎

右衛門

人間国宝

|

(なかざとむあん、1895年(明治28年)4月11日 - 1985年(昭和60年)1月5日) は、陶芸家。 |

|

| 佐賀県唐津出身。本名、中里重雄 |

| 唐津焼の重要無形文化財保持者(人間国宝)。12代中里太郎右衛門 |

| 1895年中里天祐(11代中里太郎右衛門)の次男として生まれる。 |

| 1927年実父の歿後、12代中里太郎右衛門を襲名する。 |

| 1966年紫綬褒章受章。 |

| 1976年4月30日、重要無形文化財「唐津焼」保持者に認定される。 |

| 1985年唐津で歿。 |

13代中里太郎

右衛門

|

中里太郎右衛門 (12代)の長男。弟の中里重利、中里隆も陶芸家 |

| 昭和44年)、13代中里太郎右衛門襲名 |

| 平成4年)、佐賀県重要無形文化財認定 |

| 平成7年)、唐津市政功労賞受賞 |

| 2002年 長男・忠寛に名跡を譲り、得度して逢庵と号する。 |

| 平成20年)、旭日中綬章を受ける |

| 平成21年)、3月12日慢性骨髄性白血病のため死去。享年85 |

中里重利

|

1930(昭和5)年生12代中里太郎右衛門(無庵)の三男として佐賀県に生まれました。 |

| 昭和19)年より父に師事して作陶に従事しました |

| 昭和40年 日展で「三玄壷」が特選北斗賞を受賞しました。 |

| 昭和48)年、唐津市神田山口に築窯して独立しました。 |

|

三輪家

初代 |

舜陶軒休雪 1630(寛永7)年~1705(宝永2)年 |

| 毛利輝元の萩入封に際して蔵之助は萩に移住して小丸山に築窯したとされています |

| 2代 |

弥兵衛利成 生年不詳~1728(享保13)年 |

| 3代 |

忠兵衛利以 生年不詳~1729(享保14)年 |

| 4代 |

休雪利之 生年不詳~1764(明和元)年 |

| 5代 |

勘七利近 生年不詳~1803(享和3)年 |

| 6代 |

両蔵利武 生年不詳~1845(弘化2)年 |

| 7代 |

源太左衛門利興 生年不詳~1865(慶応元)年 |

| 8代 |

雪山泥介 1840(天保11)年~1921(大正10)年 |

| 幕末から明治にかけての激動期に活躍した名工として知られており |

| 10代三輪休雪の指導も行いました。 |

| 9代 |

三輪雪堂 生年不詳~1953(昭和28)年 |

三輪休和

第十代

三輪休雪

人間国宝

|

(みわ きゅうわ、1895年4月20日 - 1981年10月は日本の陶芸家。第十代三輪休雪。 |

| 1970年に人間国宝に認定。本名は邦廣 |

| 山口県萩市にて、江戸時代初期から萩藩の御用窯として代々萩焼を継承していた |

| 三輪窯の次男として生まれる。 |

| 1942年に川喜田半泥子、金重陶陽、荒川豊蔵らと「からひね会」を結成する。 |

| 1956年、山口県指定無形文化財保持者に認定。1959年には萩焼陶芸会会長に就任。 |

| 1967年に弟である節夫が十一代休雪を襲名し、自らは休和と名乗る様になる。 |

| 1967年に紫綬褒章受章。1970年4月25日、重要無形文化財「萩焼」保持者に認定。 |

| 陶芸の中では比較的歴史の新しい萩焼を、瀬戸焼や備前焼等に代表される古窯と |

| 同等レベルにまで引き上げることに貢献した。1972年に萩市名誉市民となり、 |

| 翌1973年、勲四等旭日小綬章を受賞した。1981年逝去 |

三輪壽雪

第十一代

三輪休雪

人間国宝

102歳 |

(みわ じゅせつ 1910年(明治43年) - 2012年(平成24年)は日本の陶芸家。 |

| 第十一代三輪休雪。1983年に人間国宝に認定された。本名は節夫 |

| 山口県萩市出身。代々萩焼を家業とし、旧萩藩御用窯であった三輪窯の |

九代休雪・三輪雪堂の三男として誕生する。兄である十代休雪を助けながら

伝統技法を学んだ。 |

1941年に三重県津市に工房を構えていた川喜田半泥子に師事し、茶陶の

制作技法を身につける。 |

| 1967年、兄の休雪の隠居後、三輪窯を受け継ぎ十一代休雪を襲名 |

| 1976年紫綬褒章、1982年(昭和57年)には勲四等瑞宝章を受章、 |

| 1983年4月13日に重要無形文化財「萩焼」保持者に認定された。 |

| 兄弟での人間国宝認定は陶芸界で前例の無い快挙であった。 |

| 2012年(平成24年)12月11日、老衰のため死去。102歳没。叙従五位 |

|

金重 陶陽

人間国宝

|

(かねしげ とうよう、明治29年)1月3日 - 昭和42年)11月6日)は、岡山県出身の陶芸家。 |

| 備前焼の陶工として初めて人間国宝となった。本名は金重 勇(かねしげ いさむ)。 |

| 人気を失っていた備前焼を再興させることに成功し「備前焼中興の祖」と称される。 |

1896年 - 父金重慎三郎(号媒陽)、母竹能の元に長男として生まれる。

金重家は備前六姓のひとつ。 |

| 1910年(14歳) - 伊部尋常小学校高等科を卒業。父について作陶をはじめる。 |

| 1918年(22歳) - 大本教に入信。彩色備前を作り始める。「陶陽」の号を用いる。 |

| 1942年(46歳) - 川喜田半泥子、荒川豊蔵、十代休雪と「からひね会」結成 |

| 1956年(60歳) - 備前焼の重要無形文化財保持者に認定。 |

| 1966年(70歳) - 「人間国宝五人展」出品。紫綬褒章受章 |

| 1967年(71歳) - 国立岡山病院にて死去。勲四等旭日小綬章受章 |

|

十一代

今泉今右衛門 |

1873年今泉熊一(11代)生まれる |

| 1927年11代今泉今右衛門襲名 |

| 1934年宮内省及び大宮御所より御用命を受ける |

| 1948年歿 |

十二代

今泉今右衛門

人間国宝 |

(いまいずみ-いまえもん)1897-1975 昭和時代の陶芸家 佐賀県出身。有田工業卒。 |

| 名は平兵衛明治30年9月25日生まれ。11代今右衛門の長男。昭和23年12代を襲名。 |

| 色鍋島磁器を復活させ,その保存につくす。27年無形文化財にえらばれる。 |

| 45年色鍋島技術保存会を結成。翌年,重要無形文化財の保持団体に認定された。 |

| 昭和50年5月2日死去。77歳。 |

十三代

今泉今右衛門

人間国宝

|

今泉今右衛門・大正15年に12代今右衛門の長男として生まれる。 |

| 東京美術学校工芸科を経て昭和24年に帰郷、家業の「今右衛門窯」に従事する |

| 50年、13代今右衛門襲名。「色鍋島今右衛門技術保存会」を組織して |

| 国の重要無形文化財の総合指定を受ける。 |

| 平成元年に重要無形文化財「色絵磁器」保持者(人間国宝)に認定され、 |

| 色絵磁器の確立と技術継承に力を入れる。 |

| 平成13年10月13日死去。 |

|

楠部 弥弌

|

(くすべ やいち、1897年(明治30)9月10日 - 1984年(昭和59)12月18日)は、陶芸家 |

| 京都市生まれ。本名は弥一 |

| 作風は多技多彩で知られる。特に彩?と名付けた釉下彩磁は独自のものである。 |

| また京焼の伝統を踏まえた色絵は優美と言われる。 |

| 大正2年)、京都市立陶磁器試験所特別科に学ぶ |

| 大正13年)、パリ万国博覧会に出品、受賞 |

| 昭和26年)、日展文部大臣賞受賞 |

| 昭和53年)、文化勲章受章 |

| 昭和59年)、京都で歿 |

|

陽山十五代

中里末太郎

|

明治30 中里森三郎の三男として,長崎県東彼杵郡折尾瀬村に生まれる |

| 大正13 父の懇望により,帰郷して実家の製陶業に協力する |

| 昭和3 陽山窯が宮内省御用達を拝命する(昭和20年迄) |

| 昭和48 佐世保市無形文化財保持者に指定される |

| 昭和49 長崎県無形文化財保持者に指定される |

| 平成3 永眠する 94歳 |

| |

|

|

| |

|

老樹の壷 |

|

加藤 唐九郎

|

(かとう とうくろう、1897年(明治30)-1985年(昭和60)は陶芸家、また陶磁史研究家。 |

| 愛知県東春日井郡(現・瀬戸市水北町)。桃山時代の陶芸の研究と再現に努めた。 |

永仁の壺事件で行った捏造により、無形文化財の資格を失った。

事件後は作陶に専念した。 |

| 明治30年半農半陶で窯業を営む加納桑次郎・みと夫妻の長男・庄九郎として生まれる。 |

| 大正3年) 父の製陶工場の一部の使用権を譲り受け、本格的な作陶生活に入る。 |

| 昭和4年) 1月、瀬戸古窯調査保存会が発足し、常任理事となる。 |

| 昭和27) 織部焼の技術で国の無形文化財有資格者に認定 |

| 昭和35) 永仁の壺事件 |

| 昭和36) 国の無形文化財有資格者の認定取り消し。 |

| 昭和60)12月24日、死去 |

永仁の壺事件(えいにん)

| 概要 |

| 1959年、「永仁二年」(1294年)の銘をもつ瓶子(へいし)が、鎌倉時代の古瀬戸の傑作であるとして国の |

| 重要文化財に指定された。しかしその直後からその瓶子は贋作ではないかという疑惑がもたれていた。 |

| この瓶子は結局、2年後に重要文化財の指定を解除されることとなり、重文指定を推薦していた文部技官が |

| 引責辞任をするなど、美術史学界、古美術界、文化財保護行政を巻き込むスキャンダルとなった。 |

| 件の瓶子は実は陶芸家の加藤唐九郎の現代の作であったということで決着したが、事件の真相についてはなお |

| 謎の部分が残されているといわれる。 |

| 背景 |

| 「永仁二年」銘の「永仁の壺」が作られたのは1937年とされている。作者は陶芸家の加藤唐九郎とされるが、 |

| 長男加藤嶺男、次男加藤重高、弟加藤武一などとする異説もあり、その製作の目的についても、 |

| 習作、神社奉納用等、諸説ある。なお、「永仁の壺」と通称されてはいるが、神社の御神酒徳利に似た細口の容器で、 |

| 「壺」というよりは「瓶子」と称すべきものである。 |

| この作品の存在が初めて公表されたのは、第二次世界大戦中の1943年のことで、同年1月7日付けの中部日本新聞に |

| 愛知県志段味村(現名古屋市守山区)の出土品として紹介された。さらに「考古学雑誌」の同年7月号にも紹介されている。 |

| 加藤唐九郎は自ら編纂し1954年に発刊した『陶器辞典』に「永仁の壺」の写真を掲載し、自ら解説を執筆して、 |

| この作品を鎌倉時代の作品であるとしている。 |

| 重要文化財に指定 |

| 1959年6月27日、「永仁の壺」は鎌倉時代の古瀬戸で、年代の明らかな基準作品として国の重要文化財に指定された。 |

| 疑惑と告白 |

| 1960年2月に読売新聞でこの問題が取り上げられてから騒ぎがひときわ大きくなった。同年8月、週刊誌において |

| 加藤唐九郎の長男・加藤嶺男が「あの壺は自分が作ったものだ」と述べた。 |

| 唐九郎本人が「永仁の壺」は1937年(昭和12年)頃に製作した自分の作品であると表明した(報道は9月25日以降) |

| 文化財保護委員会では「永仁の壺」のエックス線蛍光分析を行った結果、釉薬に含まれる元素の比率が |

| 鎌倉時代のものとは異なると結論した。 |

| 加藤唐九郎は織部焼で人間国宝(国の重要無形文化財保持者)に認定されていたが、その認定も同年解除される |

|

藤原 啓

人間国宝

|

(ふじわら けい、1899年2月28日 - 1983年11月12日)は日本の陶芸家。 |

| 1970年に人間国宝に認定。本名は敬二。藤原雄は長男、藤原敬介(きょうすけ)は次男。 |

| 岡山県備前市穂浪(当時の和気郡伊里村穂浪)出身。 |

| 明治32年2月28日農業藤原伊三郎、世為の三男として生まれる。 |

| 昭和12年郷里の岡山県にかえる。三村梅景,金重陶陽の指導で作陶生活にはいる。 |

| 備前焼の再興につくし,45年人間国宝となる。端正で豪放な作風で知られた。 |

|

| 船木 道忠 |

(ふなき みちただ、1900年5月18日 - 1963年1月22日)は、陶芸家。 |

| 島根県指定重要無形文化財保持者。島根県出身 |

| 柳宗悦の民藝運動に参加し、スリップウェアを復元する。陶芸家船木健児は子。 |

| 明治33年5月18日生まれ。画家をこころざし日本美術学校に入学したが,卒業後郷里の |

| 島根県玉湯村にかえり,家業の製陶業をつぐ。 |

| 柳宗悦(むねよし)らの民芸運動に参加し,浜田庄司,バーナード=リーチの影響をうけて |

| 意欲的な作品を発表 昭和38年1月22日死去 62歳 |

|

加藤土師萌

人間国宝 |

(かとう はじめ、1900年3月7日 - 1968年9月25日)は日本の陶芸家。 |

| 1961年に人間国宝に認定された。東洋の陶磁器に対して高い見識を持つ。 |

| 1900年 愛知県瀬戸市に生まれる |

| 1926年美濃に移る。岐阜県陶磁器試験場に勤務、研究と作陶を行う |

| 1937年パリ万国博覧会でグランプリ受賞 |

| 1940年横浜市日吉に築窯、独立。中国明朝の黄地紅彩を復元 |

| 1961年4月27日、重要無形文化財「色絵磁器」保持者(人間国宝)認定 |

| 1967年 東京藝術大学名誉教授、紫綬褒章受章 |

|

小山 富士夫

|

(こやま ふじお、1900年3月24日 - 1975年10月7日)は陶磁器研究者・陶芸家で、 |

| 中国陶磁器研究の大家。岡山県浅口郡玉島町(現・倉敷市玉島)出身。 |

| 1941年 東京帝室博物館(現・東京国立博物館)勤務 |

1961年 重要文化財に推した「永仁の壺」が贋作だったことが判明。

責任を取って調査官辞任。 |

| 1973年 東洋陶磁学会設立、委員長就任。 |

| 1975年 自宅で心筋障害のため歿。享年76 |

|

| 伊勢崎 陽山 |

(いせざき ようざん、1902年 - 1961年)は、陶芸家。備前焼で岡山県重要無形文化財保持者 |

| 明治35年生陶彫、細工物に優れ、花器や鉄瓶、香炉も秀作が多い。 |

| 人間国宝「伊勢崎淳」や岡山県重要無形文化財保持者 「伊勢崎満」の父 |

|

| 清水 六兵衛 |

(きよみず ろくべえ)は、江戸時代中期以来の清水焼陶工の名跡。 |

| 初代 |

(元文3年(1738年) - 寛政11年(1799年)3月) |

| 摂津国東五百住村(現・高槻市)生まれ。幼名は古藤(ことう)栗太郎。寛延年間に |

| 京に出て清水焼の海老屋清兵衛に師事し、1771年(明和8年)独立して五条坂建仁寺町に |

| 窯を開き、名を六兵衛と改める。妙法院宮の御庭焼に黒楽茶碗を供して六目印を受け、 |

| 天竜寺の桂洲和尚より六角内に清字の印を受ける。土焼風の抹茶器、置物などを |

| 製作。号は愚斎。 |

| 2代 |

(寛政2年(1790年) - 万延元年(1860年)3月) |

|

初代の子。文化8年(1811年)2代目を襲名。白磁器を焼く。号は静斎 |

| 3代 |

(文政5年(1822年) - 明治16年(1883年)6月4日) |

|

2代の次男。1853年(嘉永6年)、京都小御所に大雪見灯籠二基を焼成する。号は祥雲。 |

|

1868年頃、古藤六兵衛を清水六兵衛に改める。海外にも積極的に出品し賞を受賞 |

| 4代 |

(嘉永元年(1848年) - 大正9年(1920年)11月) |

|

3代の長男。のち清水六居。東京国立博物館蔵大灯籠を制作。号は祥鱗 |

| 5代 |

(1875年3月6日 - 1959年8月1日) |

|

4代の長男。のち清水六和。清水の読みを「きよみず」に改める。 |

| 6代 |

(1901年9月13日 - 1980年4月17日) |

|

5代の長男。名は清水正太郎。 |

|

1945年(昭和20年) - 6代を襲名 |

|

1956年(昭和31年) - 「玄窯叢花瓶」で日本芸術院賞受賞 |

|

1976年(昭和51年) - 文化功労者 |

|

1980年(昭和55年) - 日本橋高島屋で開かれた「清水六兵衛歴代名陶展」の際に |

|

|

| 澤田痴陶人 |

(さわだ ちとうじん、明治35年) - 昭和52年))は陶芸家。京都府宮津市出身 |

| 元々京都で日本画を学び、染色織物の研究をしていたが、1960年に佐賀・嬉野に移り、 |

| 伊万里陶苑創業に参加、伊万里を拠点に活動、多くの優れた作品を残した。 |

| 痴陶人は最近に至るまでほとんど無名だった。世に出るきっかけとなったのは、 |

| 1993年、大英博物館の日本美術部長であるローレンス・スミス氏が伊万里を訪れ、 |

| 作品と出会ったことによる。彼は、「生き生きとした筆のタッチは他の現代陶芸に例をみない。 |

| 例をみない。自由奔放な線は、見る人に愉快で豪快な「生」そのものを感じさせ、 |

| 版画の棟方志功に通じると感動した |

|

近藤 悠三

人間国宝

|

(こんどう ゆうぞう、1902年2月 - 1985年2月は日本の陶芸家。1 |

| 1977年に人間国宝に認定 本名は近藤雄三。染付の悠三で知られる。 |

| 陶芸家・近藤豊(1932年 - 1983年)は長男、陶芸家・近藤濶(ひろし)は次男、 |

| 陶芸家・美術家の近藤高弘は孫にあたる。 俳優の近藤正臣は親戚 |

| 京都市清水寺下出身。父・正平、母・千鶴の三男として生まれる。 |

| 祖父である正慎は清水寺の寺侍であった。 |

| 1921年に陶磁器試験場を辞め、イギリスから帰国して大和に窯を構えた富本憲吉の |

| 助手として師事 1924年京都に戻った後、清水新道石段下に窯を構え制作を始める。 |

| 1956年、「山水染付壺」が第3回日本伝統工芸展で日本伝統工芸会賞を受賞。 |

| 1953年、京都市立美術大学(現:京都市立芸術大学)陶磁器科助教授、 |

| 1956年、同大学教授。1965年10月には学長に就任した。 |

| 1970年に紫綬褒章、1973年には勲三等瑞宝章、京都市文化功労者章を受章。 |

1977年4月25日、重要無形文化財「染付」の保持者(人間国宝)に認定された。

1980年、紺綬褒章受章。 |

| 1985年逝去。 |

近藤悠三記念館:京都市東山区清水一丁目287(茶わん坂

|

山本陶秀

人間国宝

|

(やまもと とうしゅう、1906年(明治39年)4月 - 1994年(平成6年)4月)は、陶芸家 |

| 1906年) 備前市伊部に生まれる。 |

| 1921年) 陶芸をはじめる。 |

| 1938年) 楠部弥弌に師事する。 |

| 1959年) 岡山県重要無形文化財保持者認定。 |

| 1976年) 備前市功労賞受賞、紫綬褒章受章 |

| 1982年) 勲四等瑞宝章受章 |

| 1987年)4月20日 国の重要無形文化財「備前焼」保持者(人間国宝)に認定 |

| (1994年) 歿。勲四等旭日小綬章追贈 |

|

合田好道

|

(ごうだよしみち、1910年(明治43) - 平成12)2月は、陶芸家。画家。香川県出身 |

| 1910年 三豊郡豊濱町(現・観音寺市)に生まれる。父合田辧治、母まつ |

| 1946年 濱田庄司を頼り益子移住。たくみ工芸店益子出張員となる。 |

| 1949年 柳宗悦、バーナード・リーチが益子来訪し、知り会う。 |

| 1952年 大誠窯、塚本窯、成井窯などを指導 |

| 1974年 和田安雄を伴い韓国移住、金海窯築窯 |

| 1980年 韓国を去り、益子へ帰る |

| 2000年 歿、享年89 |

|

金城 次郎

人間国宝

|

(きんじょう じろう、大正元年)12月3日 - 2004年(平成16年)12月24日)は那覇市生まれの陶芸家。 |

| 重要無形文化財「琉球陶器」保持者(沖縄県で初の人間国宝)。子の須美子、孫の宮城三成も陶芸家 |

| 大正12)新垣栄徳の製陶所に入門、壷屋の製陶に従事 |

| 昭和21)那覇市壺屋に築窯。濱田庄司、河井寛次郎らの指導の元で壺屋焼を守り発展に努める。 |

| 昭和47)沖縄本土復帰。読谷村に移住 |

| 昭和60)4月13日、人間国宝に認定、沖縄県功労章受賞 |

| 平成5)勲四等瑞宝章受賞。 |

| 平成16) 没。享年92 |

|

浅蔵 五十吉 2代

|

(あさくら いそきち、1913年2月26日 - 1998年4月9日)は石川県能美郡寺井町(現能美市)生まれ |

| まれの陶芸家である。本名は与作(よさく)。 |

| 初代徳田八十吉、北出塔次郎等に師事 |

| 1984年に日本芸術院会員、1992年に文化功労者 |

| 1996年に九谷焼作家として初めてとなる文化勲章を受章した。 |

3代

|

石川県小松市八幡で、昭和16年に二代浅蔵五十吉の息子として生まれます。 |

| 1962年 色桧陶芸界の巨匠、北出搭次郎門下に入り指導を受けます。 |

| 平成11年) 三代浅蔵五十吉を襲名します、 |

| 第38回日本現代工芸美術展で文部大臣賞を受賞 |

| |

|

|

| |

初代 |

初代 |

|

| 中村 六郎 |

(なかむら ろくろう、1914年2月4日 - 2004年4月)は岡山県備前市伊部生まれの陶芸家。 |

| 父親が金重陶陽らの作家たちと親しく、その影響で陶芸家を志す。 |

| 1945年に金重陶陽に師事し、技術の修練を積む。 |

| 昭和36)年、「六郎窯」を築窯し独立 |

| 昭和61)年、岡山日日新聞賞受賞 |

| 平成元)年、勲七等青色桐葉章受章 |

「酒器の神様」、「とっくりの六郎」などの威名をもつ。

長男の中村真、孫の中村和樹も陶芸家である |

|

| 吉賀 大眉 |

(よしか たいび、1915年2月8日 - 1991年10月13日)は、陶芸家。 |

| 山口県萩市出身。本名は寿男。東京美術学校彫刻科卒。萩焼作家協会会長、 |

| 1982年日本芸術院会員。1986年勲三等瑞宝章、1990年文化功労者。 |

| 平成3年10月13日死去。76歳 |

|

| 竹内吟秋 |

たけうちぎんしゅう 1831-1913

明治時代の陶工。絵付師として有名。加賀(金沢)藩士浅井長右衛門の長男。

14年には東京へ出て,18年にはG.ワグナーについて陶画法を学んだ。

|

|

竹田 有恒

|

たけだ ありつね) : 1898年(明治31)~1976年(昭和51)

石川県能美郡根上町下江で、製糸業を営む竹田仁松の次男として生まれます

1931年 結婚を機に、金沢市越中町に借家を持ち、ここに上絵付用の窯を築き独立

1969年 皇居の昭和新宮殿に「萌黄釉金彩花瓶」一対を納入しています

釉裏金彩の技法は、昭和三十年代後半に 金沢の陶芸家竹田有恒に

よって生み出された技法であり、その後も 有力な陶芸家たちによって

この技法を駆使・応用した優れた制作が行われてきている

|

|

|

|

|

| |