| |

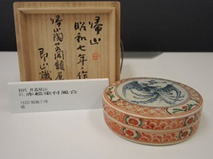

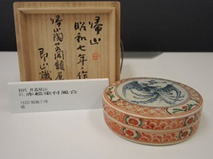

坂田 泥華

13代

人間国宝 |

だい さかた でいか、1915年11月10日 - 2010年2月24日)は山口県長門市深川にて |

| 代々継承されている萩焼の伝統名跡名家陶芸家の名。本名を一平。 |

| 山口県長門市出身。萩商卒。12代坂田泥華(本名:浩三)の長男 |

| 坂田家は萩焼の始祖である李勺光(りしゃくこう)の流れをくむ家柄で、深川萩四家の一つ。 |

| 昭和37年)頃より加藤土師萌の指導を受ける |

| 昭和47年) 山口県指定無形文化財に認定。 |

| 昭和56年) 紫綬褒章を受章 |

| 昭和62年) 勲四等旭日小綬章を受章 |

| 平成22年) 2月24日肺炎で死去。94歳没 |

2004年に長男の慶造が早世の為15代坂田泥華を追贈し14代坂田泥珠と号す

|

加藤 卓男

人間国宝

|

(かとう たくお、1917年(大正6年)9月12日 - 2005年(平成17年)1月11日)は、陶芸家。 |

| ラスター彩、青釉、奈良三彩、ペルシア色絵などを再現 |

| 大正6年)岐阜県多治見市に生まれる。父加藤幸兵衛に師事 |

| 昭和20年)徴兵された広島市で被爆。白血病を発症し約10年間、闘病生活を送る。 |

| 昭和63年)紫綬褒章を受章 |

| 平成7年)5月31日、重要無形文化財「三彩」保持者(人間国宝)認定 |

| 平成17年)1月11日、87歳没。故人として織部賞の特別賞を受賞 |

| |

|

|

|

|

| |

青釉草花文四方器 |

ラスター彩人面鳥文茶 |

ラスター彩芥子文四方水指 |

三彩四方鉢「瑠璃光」 |

|

藤本 能道

人間国宝

|

(ふじもと よしみち、1919年1月10日 - 1992年5月16日)は日本の陶芸家。 |

| 東京都・大久保出身。東京府立第一中学校を経て、1931年に東京美術学校 |

| 工芸科図案部卒業後、文部省技術講習所に入所する。翌1932年、加藤土師萌に師事。 |

| 1938年には富本憲吉の助手を務めながら、九谷焼系の色絵磁器の技法を習得する。 |

1968年第31回光風会展で「礎器色絵花瓶」が光風工芸賞を受賞する。

以後は釉薬や描画法の研究 |

1963年、 東京都青梅市に築窯する。着彩を白磁焼成の本焼工程前に行う

独自の描画方法を確立。 |

| 1986年4月28日に重要無形文化財「色絵磁器」保持者に認定される。 |

| 東京芸術大学教授を経て、1985年から5年間は学長を務めた。 |

| 1992年5月16日、東京都葛飾区で逝去 73歳 |

|

島岡 達三

人間国宝

|

(しまおか たつぞう、1919年(大正8)10月27日 - 2007年12月11日)は陶芸家。東京出身。 |

| 父は、組紐師島岡米吉。師は、浜田庄司 |

| 昭和13) 府立高等学校 (旧制)在学中に日本民藝館を訪れ、民芸の美に目ざめる |

| 昭和16) 東京工業大学窯業学科卒業 |

| (昭和29) 益子に築窯 |

| 昭和39) 日本民芸館賞受賞 |

| 平成6) 日本陶磁協会賞金賞受賞 |

| 平成8)5月民芸陶器(縄文象嵌)で国指定の重要無形文化財保持者(人間国宝)認定 |

| 平成11) 勲四等旭日小綬章受章 |

| 平成19) 12月11日没・享年88 |

|

月形 那比古

|

(つきがた なひこ1923年(大正12年)5月22日 - 平成18年)8月16日)は、日本の陶芸家 |

| 鬼志野創始者、鬼志野宗家。昭和中期から平成初期にかけ、現代美濃陶芸界における |

| 志野焼黎明期~発展期~成熟期で活躍した日本を代表する陶工作家。 |

| 「炎の陶工」「炎の陶人」「沙門の陶工」と言われた。代表作は陶芸の他に、絵画、書、彫刻、 |

| 篆刻作品などにも秀作を手掛けた。志野焼誕生地の美濃・岐阜県土岐市にて没。享年84 |

| 大正12年)新潟県糸魚川市に生まれる。荒川豊蔵の作陶創作精神に傾倒。 |

| 早稲田大学在学中の1941年に学徒出陣元陸軍技術将校。(最終階級は中尉)戦後復学し |

| 戦後復学し日本大学芸術学部卒業。 |

| 平成18年)8月16日急性心筋梗塞にて急逝。享年84(満83歳没)。 |

|

| 浅野 陽 |

1923年 東京都本郷に生まれる |

| 1941 18歳 東京美術学校(現、東京芸術大学)工芸科漆工部入学。 |

| 磯谷阿伎良・内藤四郎・富本憲吉・加藤土師萌に師事 |

| 1967 44歳 日本工芸会正会員 神奈川県南足柄に移転、築窯 |

| 1990 67歳 東京芸術大学退官。名誉教授となる |

| 1997 74歳 講談社より「新版・酒呑みのまよい箸」刊行。8月死去 |

|

山田常山

三代

人間国宝

|

(やまだじょうざん)大正13年 愛知県常滑市に生まれる |

| 昭和21年 父・二代 山田常山に師事 |

| 昭和36年 三代 山田常山襲名 |

| 平成 5年 平成5年度日本陶磁協会賞 受賞 |

| 平成8年 勲五等瑞宝章受賞 |

| 平成10年国指定 重要無形文化財保持者 認定「常滑焼(急須)」人間国宝」) |

| 平成16年 旭日小綬章受賞 |

| 平成17年 10月19日 永眠 |

| 開祖吉原葭州 |

嘉永3年(1850)―大正8年(1919)娘が初代山田常山の妻 |

| 初代山田常山 |

慶応4年(1868)―昭17(1942) |

| 二代山田常山 |

明治30年(1897)―昭和36(1961) |

|

田原 陶兵衛

十二代

|

(たはら とうべえ(じゅうにだい)、大正14年)6月 - 平成3年9月は、日本の陶芸家 |

| 十代陶兵衛の二男として山口県長門市に生まれる。長兄11代田原陶兵衛に後継者が |

| いなかった為、家業陶芸を継承し、父や兄(十一代)に陶芸を学ぶ。1956年、兄の |

| 死去により十二代を襲名。田原家は赤川助左衛門の系統を引く深川御用窯(深川萩)の |

| 陶芸一族としての名跡。 |

| 1866年(慶応2年)8代赤川喜代蔵の時に嫡男謙治が赤川性から田原姓に改姓。 |

| 1925年山口県長門市に生まれる。 |

| 1948年抑留先のシベリアから復員後、長兄11代田原陶兵衛に後継者不在の為家業を継承。 |

| 1956年12代田原陶兵衛を襲名 |

| 1981年 山口県の無形文化財保持者に認定 |

| 1991年9月27日没。66歳没 |

|

鈴木治

|

1926-2001)は、戦後の日本陶芸を代表する陶芸家の一人として知られています。 |

| 1926年京都に生まれ |

| 1947年にはその後前衛陶芸の旗手と称された八木一夫とともに「走泥社」を結成します |

| 昭和54年京都市立芸大教授。平成11年陶芸界から初の朝日賞。 |

| 1994年 紫綬褒章授章、京都美術文化賞受賞 |

| 平成13年4月9日死去。74歳。京都出身 |

|

清水 卯一

人間国宝

|

(しみず ういち、1926年3月5日 - 2004年2月18日)は陶芸家 |

| 京都市東山区五条生まれ。人間国宝に認定。 |

| 大正15年京都市東山区五条に生まれる |

| 昭和15年立命館商業学校中退。石黒宗麿に師事。 |

| 昭和45年滋賀県湖西の蓬莱山麓に陶房を移窯 |

| 昭和60年「鉄釉陶器」重要無形文化財保持者(人間国宝)認定 |

| 平成16年2月18日、逝去。77歳 |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

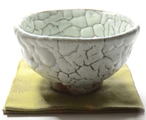

蓬莱茶碗 |

萠黄瓷鉄彩壺 |

|

蓬莱掛分扁壺 |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

蓬莱掛分茶碗 |

蓬莢分壷 |

天目茶碗 |

|

|

松井 康成

人間国宝

|

(まつい こうせい、昭和2年5月20日 - 平成15年4月は、日本の陶芸家 |

| 国の重要無形文化財「練上手(ねりあげで)」保持者(人間国宝)。本名、美明。 |

| 練上手という技法を集大成し、伝統技術を基盤にした現代の個性豊かな陶芸の |

| あり方を提示した。昭和2年5月20日生まれ。 |

| 昭和32年月崇寺(茨城県笠間市)住職となり,35年月崇寺焼を再興。 |

| 42年から田村耕一にまなぶ。練上手による作陶に独自の装飾スタイルを導入した。 |

| 平成5年練上手で人間国宝。平成15年4月11日死去。75歳。 |

| |

|

|

|

|

|

| |

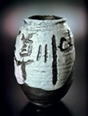

練上嘯裂文大壺 |

練上嘯裂文大壺 |

萃瓷練上大壺(華華) |

色彩シンフォニー |

黄瀬戸壺 |

|

辻 清明

|

(つじ せいめい、本名:つじ きよはる、1927年1月 - 2008年4月は日本の陶芸家。 |

| 東京都名誉都民。父・清吉、母・とみ。四人兄弟の末っ子で、姉は陶芸家の辻輝子。 |

| 1927年1月4日東京府荏原郡(現・東京都世田谷区)出身 |

| 昭和40年)、アメリカ・インディアナ大学美術館に『信楽自然釉壺』所蔵。 |

| 昭和48年)、イタリア・ファエンツァ陶芸博物館に『茶碗』収蔵 |

| 平成20年)4月15日、肝臓がんのため逝去。81歳没 |

辻脇 (辻清明の妻) 1930年 - 2008年(女性で初の日本陶磁協会賞受賞)

|

藤井 達吉

|

(ふじい たつきち、1881年6月- 1964年8月は、近代工芸の革新を志した工芸家、図案家。 |

| 1881年 - 愛知県碧海郡棚尾村(現碧南市源氏町)の生まれ。 |

| 1919年 - 高村豊周、岡田三郎助、長原孝太郎らと装飾美術家協会の結成に加わった。 |

| 1964年 - 愛知県岡崎市で逝去 |

| |

|

大樋

長左衛門

10代

|

(おおひ ちょうざえもん、昭和2年)10月-(大樋年朗)は金沢市出身の大樋焼の陶芸家 |

| 日本美術工芸界唯一の存命の文化勲章受章者 |

| 1927年 九代大樋長左衛門の長男として生まれる |

| 1949年 東京美術学校(現、東京藝術大学)工芸科卒業 1950年 日展初入選 |

| 1961年 日展特選/北斗賞再受賞 |

| 1978年 金沢市工芸協会会長就任 |

| 1985年 日本芸術院賞受賞(「峙つ」花三島飾壺・日本芸術院会館収蔵) |

| 1987年 十代大樋長左衛門襲名 |

| 1988年 石川県陶磁協会会長就任、金沢大学教授就任 |

| 2011年 文化勲章受章 |

大樋焼本家歴代の作品ライブラリー

|

井上 萬二

人間国宝

|

(いのうえ まんじ、1929年3月24日 - )は、日本の陶芸家。1995年に人間国宝に認定された。 |

| 1929年3月24日 佐賀県有田町生まれ 佐賀県西松浦郡有田町出身。 |

| 生家は窯元であったが軍人を志し、15歳で海軍飛行予科練習生となった。 |

| 翌1945年に復員し、父親の勧めで酒井田柿右衛門|の元で働き始める。 |

| 1952年頃に奥川忠右衛門門下生となり白磁や轆轤の技法を学ぶ。 |

| 1968年、第15回日本伝統工芸展で初入選 |

| 1977年に全国伝統的工芸品展通産大臣賞 |

| 1995年5月31日に重要無形文化財「白磁」保持者に認定、 |

| 1997年紫綬褒章を受章 |

|

會田 雄亮

|

(あいだ ゆうすけ、1931年 - )は、日本の陶芸家。 |

| 1931年、東京都に生まれる。 |

| 宮之原謙に師事する。渡米後、ボストン美術館附属美術学校講師 |

| 1972年から1976年にかけて日本デザイナークラフトマン協会理事長 |

| 1992年、東北芸術工科大学芸術学部教授 |

| 1993年にデザイン功労賞を受賞 |

| 1998年から2002年にかけて東北芸術工科大学学長 |

| 山中湖にほど近い忍野村。緑豊かなこの土地に、ひとりの陶芸家が窯を開いています。 |

|

| 松井 晴山 |

(まつい せいざん)は、静岡県の陶芸家。周智郡森町の晴山窯にて森山焼を焼いている。 |

| 昭和7年)、静岡県周智郡森町にて生まれる。子供時代を戦中に過ごす。 |

| 陶芸家の父 寅一に師事。民芸運動の柳宗悦、濱田庄司に影響を受ける。 |

| 座右の銘は「仏心一如」。父から受け継いだ森山焼独特の技法「虎布(とらふ)」と、 |

| 50代からは「辰砂(しんしゃ)」、「練り込み」に力を入れている。 |

|

塚本怪示

人間国宝

|

(つかもと かいじ、1912年12月14日 - 1990年6月10日)は日本の陶芸家。本名は塚本快兒。 |

| 1912年12月14日 - 岐阜県土岐市に産まれる。生家は累代製陶を営んでいた。 |

| 1927年 - 父を助けながら作陶を始める。 |

| 1965年 - 第12回日本伝統工芸展日本工芸会会長賞 |

| 1973年 - 岐阜県重要無形文化財「青白磁」保持者に認定 |

| 1983年 - 人間国宝に認定。 |

| 1984年 - 勲四等旭日章受章 |

| 1990年6月10日 - 逝去 |

|

| 徳田 八十吉 |

(とくだ やそきち)は九谷焼の陶工の名前である。 |

初代

|

初代徳田八十吉(1873年11月20日 - 1956年2月20日)は、吉田屋窯風の作風を得意とした。 |

| 号は鬼仏。指導者として浅蔵五十吉、二代目、三代目徳田八十吉等を育てる。 |

|

| 2代 |

(1907年11月1日 - 1997年9月8日)は、1923年に初代の養子となり師事する。 |

| 1956年、二代目徳田八十吉を襲名。九谷焼の近代化を推進した |

| 1988年、八十吉の名を長男に譲り百々吉を名乗る。初期の号は魁星。 |

|

|

3代

人間国宝 |

(1933年9月14日 - 2009年8月26日)は、金沢美術工芸大学短期大学工芸科陶磁専攻中退。 |

| 初代、二代目等に師事。1988年に三代目を襲名。 |

| 1991年には第11回日本陶芸展で、大賞・秩父宮賜杯を受賞した。 |

| 1997年6月6日、重要無形文化財「彩釉磁器」の保持者(人間国宝)に認定される |

| 釉薬で色彩を調整した鮮やかな群青色に強い個性がある。 |

|

|

| 4代 |

(1961年 - )は青山学院女子短期大学卒業。三代目徳田八十吉の長女。 |

| 三代目の死去を受けて翌2010年襲名。初名は順子 |

|

三浦小平二

人間国宝 |

(みうら こへいじ、1933年3月21日 - 2006年10月3日)は日本の陶芸家。 |

| 1997年に人間国宝に認定された。新潟県佐渡郡相川町(現在の佐渡市)出身 |

| 生家は佐渡無名異焼の窯元であり、三代常山の孫、三浦小平の長男として生まれた。 |

| 加藤土師萌の元で青磁の伝統技法を学ぶ |

| 1961年に新日展に初入選、翌1962年の現代日本陶芸展での朝日新聞社賞をはじめ、数々の賞を獲得 |

| 1973年に父が他界した後、小平窯を継承する。 |

| 1990年同大学教授、2000年には名誉教授に就任。社団法人日本工芸会理事等を歴任 |

| 1997年6月6日に重要無形文化財「青磁」保持者に認定された。1996年には紫綬褒章を受章。 |

|

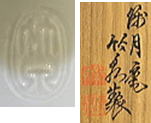

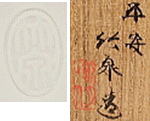

| 三浦 竹泉 |

(みうら ちくせん)は京焼(清水焼)の窯元・名跡。当代は5代 |

| 初代 |

竹泉(1854年(安政5年) - 1915年(大正4年) |

| 13歳の時に3代高橋道八に弟子入り。1883年(明治16年)に独立し、五条坂に窯を構える。 |

| 二代 |

竹泉(1882年(明治15年) - 1920年(大正9年)) |

| 父の死後襲名。そのわずか5年後に早世 |

| 三代 |

初代竹泉末子。兄二代竹泉早世と兄の子息幼少のため、1921年(大正10年)襲名。 |

| 昭和6年)に四代に家督を譲るが以後も「竹軒」と号し製作を続ける。 |

| 四代 |

竹泉(1911年(明治44年) - 1976年(昭和51年)) |

| 二代長男。1931年(昭和6年)に四代襲名。主に煎抹茶器を製作 |

| 五代 |

四代長男。幼名「徹」。1957年(昭和32年)同志社大学文学部・美学芸術学専攻卒。 |

| 父の元で修行の後、昭和47年)襲名。京焼の歴史研究でも第一人者の一人である。 |

| |

|

|

|

|

|

| |

初代 落款 |

2代 落款 |

3代 落款 |

4代 落款 |

5代 落款 |

| |

|

|

|

| |

初代 |

2代 |

3代祥瑞吉祥紋茶心壺 |

| |

|

|

|

| |

4代 赤絵魁菓子鉢 |

5代 |

5代 |

|

伊勢﨑 淳

人間国宝

|

(いせさき じゅん、1936年2月20日 - )は、日本の陶芸家。備前焼の人間国宝 |

| 1936年、伊勢崎陽山の次男として、岡山県備前市伊部に生まれる |

| 同じく陶芸家の伊勢﨑満は兄。1959年、岡山大学教育学部特設美術科卒業。 |

| 1960年、伊勢﨑満とともに、姑耶山古窯跡に中世の半地下式穴窯を復元。 |

| 1998年、岡山県重要無形文化財保持者に認定 |

| 2004年9月2日、重要無形文化財保持者(人間国宝)認定。 |

|

| 小川哲男 |

1955年 有田工業高校を卒業 |

|

| 京都の森の嘉光市に師事 |

| 1969年 熊本市島崎に廣山窯を設ける |

| 1984年 佐賀市富士町下合瀬に現在の北山陶窯をもうける |

|

| 細川 護熙 |

(ほそかわ もりひろ、1938年〈昭和13年〉1月14日 - )は、日本の政治家、陶芸家。 |

| 内閣総理大臣(第79代)、引退後は主に陶芸家、茶人として活動し |

| 工房と茶室「不東庵」を設えている。陶芸の師は辻村史朗 |

|

安倍 安人

|

(あべ あんじん、1938年 - )は日本の陶芸家(備前焼作家)。大阪府生まれ |

| 1972年に作陶をはじめ、1986年に岡山県牛窓町(現・瀬戸内市)に窯を構える。 |

| 美に関する該博な知識と自由自在な造形論を武器に精力的な活動をこなす陶芸 |

| (備前、伊部、緋襷など)、アート作品の紹介と造形論もこなす作家。 |

| 島根県横田町(現・奥出雲町)にもアトリエを持つ。 |

| その作風は大胆さと繊細さを兼ね備え、安土桃山期の「古備前」を正当に継承する。 |

|

| 野崎遊河童 |

のざき ゆうがどう、昭和22年)1月 - は、長野県出身の異色陶芸作家。 |

| 本名は野崎 喜一 1947年 長野県飯田市出生 |

| 1980年 栃木県足利市、入山窯を築く 1990年 群馬県桐生市 上州河童窯を築く |

|

坂 高麗

左衛門

十三代 |

(さか こうらいざえもん)は、山口県萩市の萩焼窯元、坂窯の当主が代々襲名している、 |

| 陶芸作家としての名跡である。当代は第十三代 |

| 坂窯は、毛利輝元によって萩に連れてこられ、兄李勺光と共に萩焼を創始した |

| 朝鮮人陶工の李敬を初代としており、三輪休雪の三輪窯と共に萩藩の御用窯を務め、 |

| 萩焼の本流を代々受け継いでいた家柄であった。 |

| 代々受け継いでいた家柄であった。高麗左衛門”の名を賜る。 |

| 以来、初代より坂高麗左衛門と名乗り、2004年当時の坂窯当主、十二代高麗左衛門まで |

| 窯が継承されたしかし、十二代の坂高麗左衛門が2004年7月26日に転落事故による |

| 脳挫傷のため突然死去し、以後約7年坂高麗左衛門の名跡は空位だったが、 |

| 2011年4月に十一代の四女(十二代の義妹)が十三代高麗左衛門を |

| 襲名することになった。 |

| 十二代 |

1949年 東京生まれ |

| 1976年 東京芸術大学絵画科日本画専攻卒業 |

| 1982年 11代坂高麗左衛門の息女、坂素子と結婚し養子となる |

| 1983年 京都工業試験場窯業科陶磁器研修生修了 |

| 1984年 山口県萩市にて作陶を始める |

| 1987年 12代坂高麗左衛門襲名 |

| 2004年7月26日に転落事故による脳挫傷のため死去。享年54 |

| 初代 |

坂高麗左衛門(李敬) 1568(永禄11)年~1643(寛永20)年 |

| 2代 |

坂助八(忠李) 1615(元和元)年~1668(寛文8)年 |

| 3代 |

坂新兵衛(忠順) 1648(慶安元)年~1729(享保14)年 |

| 4代 |

坂新兵衛(忠方) 1683(天和3)年~1748(寛延元)年 |

| 5代 |

坂助八(忠達) 1722(享保7)年~1769(明和6)年 |

| 6代 |

坂新兵衛(忠清) 1739(元文4)年~1803(享和3)年 |

| 7代 |

坂助八(忠之) 1774(安永3)年~1824(文政7)年 |

| 8代 |

坂新兵衛(忠陶) 1796(寛政8)年~1877(明治10)年 |

| 幕末から明治への激動期を乗り切り、萩焼復興に貢献した名工として名高いです |

| 9代 |

1849(嘉永2)年~1921(大正10)年 |

| 10代 |

1890(明治23)年~1958(昭和33)年 |

| 11代 |

1912(明治45)年~1981(昭和56)年 |

| 12代 |

1949(昭和24)年~2004(平成16)年 |

| 13代 |

1952(昭和27)年生 |

|

樂 吉左衞門

|

(らく きちざえもん)は、千家十職の一つ、楽焼の茶碗を作る茶碗師の樂家が代々 |

| 襲名している名称である。2010年現在、15代(1949年- 、1980年に襲名)が当主である。 |

| 系譜については特にその初期について諸説があったが、今日では1955年に |

| 14代(覚入)が発表した。統一見解が公式的に受け入れられている。以下もそれに従う。 |

| 樂家初代の長次郎は、楽焼の創設者である中国出身の父・あめや(阿米也、飴屋または |

| 飴也)と母・比丘尼の間に生まれ、樂家の代名詞ともなる黒釉をかけた茶碗の |

| 作製において非常に優れた技量を見せた。 没後、長次郎の妻の祖父・田中宗慶が |

| 豊臣秀吉から聚楽第の一字を取った「樂」の黄金の印を与えられた。 |

| これが樂家の始まりである。宗慶は千利休と同じ田中姓を持ち、利休にかなり近い |

| 存在であったと考えられている。 |

| 歴代 |

| 初代 |

長次郎(?-天正17(1589年)) |

| 二代 |

常慶(永禄4(1561年)-寛永12(1635年)) |

| 田中宗慶(長次郎の補佐役と目される)の次男。大振りでゆがみのある茶碗、 |

| 「香炉釉」と呼ばれる白釉の使用を始める。本阿弥光悦と交流があった。 |

| 三代 |

道入(慶長4(1599年)-明暦2(1656年)) |

| 二代長男。名「吉兵衛」後「吉左衛門」。別名「ノンカウ」「ノンコウ」。初代や二代とは |

| 全く異なる、朱色、黄色など多数の釉薬を使用する明るい作風が特徴。 |

| 本阿弥光悦の影響と考えられる。 |

| 四代 |

一入(寛永17(1640年)-元禄9(1696年)) |

| 三代の息子。名「佐兵衛」後「吉左衛門」。初代を模範としつつ、父の技法を取り入れ、 |

| 地味な色調の中に光沢を持つ作風を特徴とする。 |

| 五代 |

宗入(寛文4(1664年)-享保元(1716年))いっそう長次郎回帰を進める。 |

| 雁金屋三右衛門の子、四代の婿養子。名「平四郎」後「惣吉」。28歳の時「吉左衛門」襲名。 |

| 六代 |

左入(貞享2(1685年)-元文4(1739年)) |

| 大和屋嘉兵衛次男、五代の婿養子。「光悦写し」の茶碗で知られる。 |

| 代表作「左入二百」(享保18作成)。 |

| 七代 |

長入(正徳4(1714年)-明和7(1770年))代表作「日蓮像」(樂家所蔵)。六代長男。茶道 |

| 人口が町人にまで増大する中、茶碗以外に香合や花入れなど多数の作品を制作。 |

| 八代 |

得入(延享2(1745年)-安永3(1774年)) |

| 七代長男。父の隠居に伴い1852年に襲名するが、病弱のため、父の死後に |

| 弟に家督を譲り隠居「佐兵衛」と改名。その後も制作を続けるが30歳で早世。 |

| 25回忌の時に「得入」と賜号された |

| 九代 |

了入(宝暦6(1756年)-天保5(1834年)) |

| 七代次男。「三代以来の名工」とされ、へら削りの巧みな造形に特徴がある。 |

| 文政8年に近江国石山に隠棲し、悠々自適の生涯を送った。 |

| 十代 |

九代次男。文化8(1811年)家督相続。表千家9代・了々斎と共に紀州徳川家に伺候、 |

| 「偕楽園窯」開設に貢献。その後「西の丸お庭焼き」「湊御殿清寧軒窯」などの |

| 開設にも貢献した功績により文政9(1826年)、徳川治宝より「樂」字を拝領。 |

| 作風は織部焼、伊賀焼、瀬戸焼などの作風や意匠を取り入れ、技巧的で華やかとされる |

| 十一代 |

慶入(文化14(1817年) - 明治35年(1902年)) |

| 丹波国南桑田郡千歳村(現京都府亀岡市千歳町)の酒造業・小川直八三男。 |

| 十代婿養子。弘化2(1845年)に家督相続。明治維新後、茶道低迷期の中、 |

| 旧大名家の華族に作品を納めるなど家業維持に貢献。 |

| 十二代 |

弘入(安政4(1857年) - 昭和7年(1932年)) |

| 十一代長男。明治4年に家督相続するが、茶道衰退期のため若いときの作品は少なく、 |

| 晩年になって多数の作品を制作する。大胆なへら使いに特徴があるとされる。 |

| 大正8年に隠居、以後は京都本邸と九代の別荘であった滋賀県の石山を往復し、 |

| 優雅な晩年を送る。 |

| 十三代 |

惺入(明治20年(1887年) - 昭和19年(1944年)) |

| 十二代長男。釉薬、技法の研究を歴代中最も熱心に行い、また、樂家家伝の研究を行う。 |

| 晩年に太平洋戦争が勃発、跡継ぎである長男も応召、研究も作陶も物資不足の中 |

| 困難となり、閉塞する中没した。 |

| 十四代 |

覚入(大正7年(1918年) - 昭和55年(1980年)) |

| 十三代長男。昭和15年(1940年)、東京美術学校(現東京芸術大学)彫刻科卒。卒業後、 |

| 召集され従軍。昭和20年に生還するも、前年に父が死去、茶道も低迷期を迎えていた。 |

| 昭和53年、樂家歴代史料を基に「樂美術館」開設。同年文化庁より |

| 無形文化財指定される。その2年後に急逝。 |

| 十五代 |

樂吉左衛門(昭和24年(1949年)-)※当代本名「光博」。 |

| 京都府立朱雀高等学校、東京芸術大学彫刻科卒。イタリアローマ・アカデミア留学。 |

| 昭和56年11月襲名。日本国内外で数々の賞を受賞し、陶工としてだけではなく |

| 「陶芸作家」としての評価も高い。1997年に織部賞を受賞 |

|

| 大樋 年雄 |

(おおひ としお、昭和33年)6月 - は、石川県出身の大樋焼の陶芸家、デザイナー |

| 1958年 十代大樋長左衛門の長男として金沢市生まれる |

| 2000年 第39回日本現代工芸美術展「現代工芸大賞」受賞(2002年 再受賞) |

| 2003年 第27回全国伝統的工芸品公募展「中小企業庁長官賞」受賞 |

| 2011年 第1回景徳鎮世界陶磁器公募展覧会 入賞 |

|

| 村田陶苑 |

|

| (むらたとうえん、明治36年)7月 - 平成14年)12月5日)は京都府出身の陶芸家。 |

| 京焼の伝統技法を駆使し、独壇場とまで言われた陶彫技術で低火度焼成による |

| 陶人形(東山人形などを制作。中国や日本の古典、能などからモチーフを得て、独特の |

| 世界観をもつ作品を生み出した。勲六等単光旭日章受賞。昭和の名工 |

|

浅見 隆三

|

あさみ りゅうぞう 明治37年(1904)~昭和62年(1987) |

| 京都五条坂に生まれる。大正12年(1923)京都市立美術工芸学校図案科を卒業。 |

| 昭和21年(1946)第2回日展、同26年(1951)第7回日展で特選となり、以後10年は |

| 象嵌を主体に制作、昭和42年日本芸術院賞受賞。 |

| 同52年京都府美術工芸功労者、京都市文化功労者に表彰される。 |

| (1980)現代工芸美術家協会の常任顧問となる。 |

| 1987年 7月23日、胃がんの為、死去。享年82歳 |

|

浅井一毫

|

(あさい いちもう)天保7~大正5:現在の加賀市に生まれる。本名幸八。 |

| 宮本窯の主工飯田屋八郎右衛門に師事し、江沼九谷における赤絵細描の |

| 名手と称せられる。明治12年、実兄竹内吟秋ともども、 |

| 九谷陶器会社の設立に参加し、画工部長として事業拡大に |

| 専念する。赤絵細描に近代的な文様を工夫する。 |

|

樋渡陶六

|

1913年愛媛県砥部町生まれ。 |

| 有田の柿右衛門窯で修業し彫刻の技術を磨く。 |

| 砥部工業学校で有田工業学校2代目校長の寺内信一の教えを受ける。 |

| 伊万里の13代酒井田柿右衛門工房にて白磁、色絵付、陶彫の技法を研究。 |

| 昭和41年(1966)第63回有田陶磁器品評会展「観世音(85cm)」佐賀県知事賞受賞 |

| 平成5年(1993)陶磁器彫刻技法文化振興発展に佐賀県知事表彰 |

| 平成8年(1996)文化庁地域文化功労者文部大臣表彰 |

|

加藤孝造

人間国宝

|

1935年 岐阜県瑞波市に生まれる。 |

| 昭和26年岐阜県陶磁器試験場にはいり,5代加藤幸兵衛にまなぶ。 |

| 昭和45年多治見市に穴窯を築き独立。同年荒川豊蔵に師事。 |

| 平成2年美濃陶芸協会会長。 |

| 平成21年日本陶磁協会賞金賞,同年瀬戸黒・志野・黄瀬戸の |

| 制作・伝承で伝統文化ポーラ賞優秀賞。 |

| 平成22年瀬戸黒で人間国宝。 |

|

伊藤赤水

5代

人間国宝

|

(いとう せきすい)は日本の陶芸家であり、江戸後期から続く無名異焼窯元、赤水窯の |

| 代々が襲名する名称、弘化(1844年?1847年)に先祖に |

| あたる伊藤甚兵衛が、佐渡特有の「無名異」と呼ばれる土を作陶に |

| 用いたのが無名異焼の創始である。2006年現在、五代伊藤赤水(1941年6月24日 - ) |

| が当代であり、2003年に人間国宝に認定されている。 |

| 新潟県佐渡郡出身。四代目赤水の長男として生まれた。本名は窯一。 |

| 三代である祖父に師事し無名異焼の技術を学ぶ。 |

| 1993年には、皇太子妃の成婚を祝し、新潟県から皇太子妃の実家である小和田家へ |

| 「無名異窯変壺」が祝い品として寄贈された。 |

| 2003年7月10日、工芸技術としての「無名異焼」が重要無形文化財に指定され、 |

| その保持者(いわゆる人間国宝)として伊藤赤水が認定された。 |

|

鈴木 蔵

人間国宝

|

(すずき おさむ、1934年12月1日 - )は日本の陶芸家。1994年に人間国宝に認定された。 |

| 岐阜県土岐市出身。この地方は美濃焼の産地であり、父・鈴木通雄も釉薬の |

| 研究者であった。陶土や釉薬について学び基礎的な知識を身につけた後、荒川豊蔵や |

| 加藤土師萌などに師事。桃山時代から継承されてきた陶芸技法である志野の |

| 研究に励み、その技法を体得した。1982年には日本陶磁協会金賞、 |

| 1987年には芸術選奨文部大臣賞を獲得している。 |

| 平成6年、重要無形文化財(人間国宝)「志野」に認定。 |

|

原 清

人間国宝 |

(はら きよし、1936年2月28日 - )は日本の陶芸家。2005年に人間国宝に認定された。 |

島根県出雲市)出身。1954年に京都で石黒宗麿の内弟子となった後、

清水卯一に師事し陶芸を学ぶ。 |

| 1965年に東京都世田谷に工房を構え独立、後に窯を埼玉県大里郡寄居町に移す。 |

| 2005年8月30日、重要無形文化財「鉄釉陶器」保持者に認定。 |

|

今井政之

|

(いまい まさゆき、1930年12月25日 - )は大阪府出身の陶芸家 |

| 1943年、父の郷里広島県賀茂郡竹原町(現・竹原市)に移り住む。 |

| 岡山県備前市に赴き備前焼の修行を始める。 |

| 1952年京都に移り、初代勝尾青龍洞の門に入り楠部彌弌に師事 |

| 1993年京都府文化功労賞、紺綬褒章 |

|

| 伊東 慶 |

大正13~ 現在 京都府生まれ。陶芸家伊東翠壺を父に持ち自身も陶芸家を志す。 |

| 作風は1969年に京都山科に築窯、独立したのをきっかけにそれまで主だった |

陶器作品から磁器作品に転向、白磁、青磁の作品を制作したが

デザイン感覚、造形力共に優れた |

日展評議員、現代工芸美術家協会参事、京都工芸美術家協会理事長など就任します。

|

| 浮田武司 |

1933年生まれ 六代清水六兵衛 に学ぶ |

| |

|

|

| |

|

柿天目釉花瓶 |

|

| 河合誓徳 |

(かわい せいとく、1927年4月3日 - 2010年3月7日)は、日本の陶芸家、 |

| 大分県生まれ。旧制宇佐中学校卒業。1951年京都陶芸家クラブに加入、 |

| 6代清水六兵衛に師事。 2010年 82歳で死去 |

|

| 川尻 一寛 |

(かわじり・いっかん=陶芸家、1930年 京都府で生まれる |

| 京都清水焼禎山窯窯元の3代目として生まれ、京都市立美術大学で学びました。 |

| その後、清水六兵衛主催の陶芸クラブで学び、京焼の伝統を守りながらも造形の |

| 作品を生み出し、独自の世界を作りだしました。 |

| 2008年 12月29日逝去 |

|

| 亀井 勝 |

1933 瀬戸市に生れる。‘94内閣総理大臣賞 |

| 1987 愛知県芸術文化選奨文化賞 |

| 2012 第44回日展 文部科学大臣賞受賞 |

|

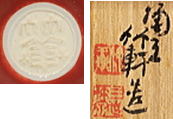

北出不二雄

|

(きたで ふじお、1919年(大正8)~(現在))陶芸家。師父塔次郎、憲吉。 |

| 内閣総理大臣賞等受賞。石川県出身。九谷焼の名工北出塔次郎の息子。 |

| 87年に改組第19回日展にて内閣総理大臣賞、93年には日本新工芸展でも |

| 内閣総理大臣賞を受賞。陶印は、「不二」「不二之印」「不弐」「不二雄」 |

| 「青泉之印」「不二生」など |

|

| 坂田泥華 |

13代坂田 泥華(13だい さかた でいか、1915年11月10日 - 2010年2月24日)は |

| 山口県長門市深川にて代々継承されている萩焼の伝統名跡名家陶芸家の名。 |

| 本名を一平。山口県長門市出身。萩商卒。12代坂田泥華(本名:浩三)の長男。 |

| 坂田家は萩焼の始祖である李勺光(りしゃくこう)の流れをくむ家柄で、深川萩四家の一つ。 |

| 昭和56年) 紫綬褒章を受章 昭和62年) 勲四等旭日小綬章を受章。 |

| 平成22年) 2月24日肺炎で死去。94歳没 |

|

今泉

今右衛門

14代 |

1962年佐賀県有田町に生まれる |

|

| 1988年京都・鈴木 治氏に師事 |

| 1990年父である十三代 今泉今右衛門に師事 |

| 2002年十四代 今泉今右衛門を襲名 |

| 2007・09日本伝統工芸展鑑査委員 紫綬褒章受章 |

|

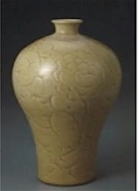

青木龍山

|

(あおき りゅうざん、1926年8月18日 - 2008年4月23日)は陶芸家である。 |

| 佐賀県西松浦郡有田町生まれ。 本名は久重(ひさしげ)。 多摩美術大学日本画科卒。 |

| 染め付けや色絵の白磁の町・有田で、漆黒の天目釉を中心とした作陶で知られる |

| 異色の作家。大正15年)有田町の陶磁器製造販売会社の長男として生まれる。 |

| 昭和29年)第十回日展に「花紋染付大皿」で初出展初入選 |

| 平成11年)文化功労者 |

| 平成12年)佐賀大学美術科 客員教授に就任 |

| 平成17年)文化勲章受章 2008年4月23日 死去(享年83) |

| |

|

|

|

| |

油滴天目茶わん |

天目「春の宴」 |

|

| |

|

|

|

| |

豊宴 |

連作「胡沙の舞 |

|

|

伊東翆壺

|

いとう すいこ 明治27年(1894)~昭和55年(1980) 京都府に生まれる。本名義治。旧姓村井 |

| 初代伊東陶山,二代伊東陶山に学ぶ。明治44年(1911)二代伊東陶山に師事, |

| 大正7年(1918)伊東家の婿養子となり,翠壺と号す。 |

| 同50年(1975)京都府美術工芸功労者表彰,同54年(1979)京都市文化功労者表彰。 |

| 1980年 死去。享年84歳 |

|

井上良斎

3代 |

いのうえ りょうさい、1888年9月4日 - 1971年2月6日)は、日本の陶工、本名は井上良太郎。 |

| 東京浅草生まれ。初代井上良斎の長男。江戸末期に尾張瀬戸から尾張藩の窯師として |

| 江戸に出てきた陶工の三代目。1905年、17歳で家業の陶磁器製造所を継ぎ、板谷波山に師事。 |

| 1914年横浜に移り、3代目井上良斎を襲名。1928年帝展初入選。1946年以後日展に出品。 |

| 1971年 死去。享年82歳 |

| 初代 |

文政11年(1828)の生まれで、以後三代目に至るまで陶芸界の至宝と

いわれるほどの活躍をしました |

|

石井不老

|

(いしい ふろう、1899-1964) |

| 昭和29年、岡山県重要無形文化財保侍者となる。1964年 死去 |

| 備前茶陶、細工物の名工 晩年、赤の楽茶碗に取り組み、赤焼を完成させる |

| 宝瓶千個に般若心経を彫った「心経宝瓶」は製作に十数年を |

| 費やした労作として知られる |

| |

|

般若心経宝瓶 |

|

| 板谷梅樹 |

1907年?ー1963年 田端に窯を築き、陶芸家で初の文化勲章を受章した |

| 日本近代陶芸の巨匠・板谷波山の五男として生まれた。 |

|

井高帰山

初代 |

(いだかきざん 1881 ( 明治14 )~ 1967 ( 昭和42 )87歳没) |

| 井高は、香山の 「秘蔵弟子」の一人でした。 井高は兵庫県の出身で、 |

| 1921年 軽井沢三笠ホテルに於いて、三笠焼の再興を引き受け、同時に浅間焼と改名 |

| 1927年 「東陶会」の結成に参加。 |

| 1967年 死去。享年87歳 |

|

| 井上治男 |

いのうえ-はるお 明治42年12月1日生まれ。 |

| 京都市立陶磁器講習所にはいり,清水(きよみず)六兵衛5代・6代に師事。 |

| 47年「白磁花鉢」で文部大臣賞。日展の審査員,評議員を歴任した。 |

| 昭和50年4月18日死去。65歳。京都出身。 |

|

| 板倉新兵衛 |

坂倉家は深川御用窯(深川萩)の名門です。6代藤左衛門の時に「坂倉」姓に改姓しました |

| 初代 |

李勺光 |

| 2代 |

山村新兵衛光政 生年不詳~1658(明暦4)年 |

| 3代 |

山村平四郎光俊 生年不詳~1709(宝永6)年 |

| 4代 |

山村弥兵衛光信 生年不詳~1724(享保9)年 |

| 5代 |

山村源次郎光長 生年不詳~1760(宝暦10)年 |

| 6代 |

坂倉藤左衛門 生年不詳~1770(明和7)年 |

| 7代 |

坂倉五郎左衛門 生年不詳~1792(寛政4)年 |

| 8代 |

坂倉半平 生年不詳~1822(文政5)年 |

| 9代 |

坂倉平助 生年不詳~1850(嘉永3)年 |

| 10代 |

坂倉九郎衛門 生年不詳~1857(安政4)年 |

| 11代 |

坂倉新兵衛 生年不詳~1897(明治30)年 |

| 12代 |

坂倉新兵衛 1881(明治14)年~1960(昭和35)年 |

| 12代坂倉新兵衛は11代坂倉新兵衛の長男として山口県に生まれました。 |

| 明治30)年、12代坂倉新兵衛を襲名しました。本名を平吉 |

| 明治31)年、萩焼宗家9代坂高麗左衛門に師事して萩焼再興を志します。 |

| 昭和23)年、萩焼美術陶芸協会会長に就任 |

| 13代 |

坂倉新兵衛 生年不詳~1945(昭和20)年 |

| 13代坂倉新兵衛は本名を光太郎といいます |

| 戦死した為に13代坂倉新兵衛を追贈されました。 |

| 14代 |

坂倉新兵衛 1917(大正6)年~1975(昭和50)年 |

| 12代坂倉新兵衛の三男として山口県に生まれました。 |

| 昭和35)年、14代坂倉新兵衛を襲名 |

| 昭和47)年、山口県指定無形文化財に認定 |

| 15代 |

坂倉新兵衛 1949(昭和24)年生 |

| 平成16)年、山口県選奨(芸術文化功労)を受賞 |

|

宇野宗甕

初代

|

(うの そうよう) 陶芸家。京都生。陶芸家宇野仁松 の長男 |

| 明治21年2月7日生まれ。本名は宗太郎。京都市陶磁器伝習所で学ぶ。 |

| 中国古代色磁を再現した。重要 無形文化財 |

| 昭和18)年、京都陶磁器技術保存組合理事長に就任 |

| 昭和32)年 無形文化財「青磁・辰砂」として選択 |

| 昭和42)年、勲四等瑞宝章を受章 |

| 1973年 死去。享年85歳 |

| 2代 |

1949年 初代宇野宗甕の孫娘として、京都に生まれる |

| 初代宗甕に師事する |

| 1974年 京都伝統陶芸家協会の推薦により、二代・宗甕を襲名 |

| 1993年以降、郎延極(中国清代)の窯の釉薬美を追求 |

|

宇野三吾

|

1902(明治35)年~1988(昭和63)年 |

| 宇野三吾は宇野仁松の四男として京都に生まれました。 |

| 長兄は宇野宗甕です 京焼 |

| 昭和32)年、日本工芸会理事に就任しました |

| 昭和50)年、勲四等瑞宝章、紺綬褒章を受章しました |

| 昭和63年(1988)歿、85才 |

|

岡本欣三

|

おかもと きんぞう1914(大正3)-2001(平成13) |

| 陶芸家。倉敷市に生まれる。父は、日本画家の岡本東陽。 |

| 1951年、倉敷にもどり、天神窯を築窯。 |

| 1961年、ボーンチャイナ(骨灰磁器)の試作に成功、後に水明磁と名付ける |

|

大森光彦

|

(おおもりみつひこ、1892年(明治25年)6月13日 - 1954年(昭和29年)5月19日 |

| 長野県上伊那郡辰野町出身の陶芸家。 |

| 真紅の鶏血釉や青磁に傾倒した。弟子に辻輝子などがいる |

| 昭和29年5月19日死去。61歳。 |

|

大塩正義

|

(おおしお まさよし、8代1933年( 昭和8 )~( 現在 )) |

| 奈良県出身。赤膚焼7代大塩正人を父として生まる。本名は正義 |

| 1992年、改組第24回展において文部大臣賞を受賞 |

| 現在、8代 大塩正人を襲名 |

|

| 大塩 正 |

1964年 赤膚焼大塩正人窯 8代大塩正義を父に生まれる |

| 1985年 奈良県展入選以後、県展賞、知事賞、市長会長賞、 |

| 2004年 日本現代工芸美術展にてNHK会長賞受賞 |

大塩昭山

4代 |

昭和35年 赤膚焼窯元三代目大塩昭山の長男に生まれる 赤膚焼(奈良) |

| 平成07年 PARIS平和芸術祭 PARIS平和芸術大賞受賞 |

|

小川文斎

初代 |

おがわ・ぶんさい 1809-1885 江戸後期-明治時代の陶工 |

| 明治3年紀伊(きい)有田郡(和歌山県)男山に築窯。 |

| 明治18年死去。77歳。加賀(石川県)出身。名は久左衛門。 |

|

| 2代 |

?-1887 幕末-明治時代の陶工。 |

| 父の初代文斎を手助けし,明治11年から京都五条坂で |

| 京焼,伊万里風染め付けを製作した。明治20年死去 |

| 5代 |

1926年、京都・五条坂の陶芸家、4代小川文斎の次男に生まれ、5代を継承。 |

| |

5代 |

|

加藤唐三郎

初世 |

定応2年道元禅師に随い遣唐使の一員として唐に渡り、陶技を練修、 |

| 安貞2年帰朝後瀬戸に窯を築く,瀬戸陶業の祖と言われる 。瀬戸焼 |

| 19世 |

慶長15年徳川家康の命により召し出され、赤津にて家康公並びに徳川家に勤める |

| 20世 |

慶安3年藩主徳川直公の命により城下で御庭焼きを始める |

| 以後御深井焼(おふけやき)と言う 。 |

| 27世 |

19世より27世まで代々尾張徳川家の御窯屋としてご用を勤める |

| 30世 |

芸術保存作家に認定される |

| 31世 |

昭和23年 瀬戸赤津に生まれる |

| 昭和49年 東海伝統工芸展初入選以後23回連続入選 |

| 平成3年 31世唐三郎を襲名する |

| 現在 日本工芸会正会員 |

| 瀬戸市無形文化財(御深井釉=おふけゆう=技法)保持者で陶芸家 |

|

加藤 釥

|

1927-2001 |

| 愛知県瀬戸市西窯町で、陶芸家の第二十代加藤丈助の長男として生まれます |

| 1963年 第一回朝日陶芸展で通産大臣賞を受賞し、翌年には、日展で特選と北斗賞を受賞 |

| 2001年 死去。享年69歳 瀬戸焼 |

|

|

加藤渓山

2代 |

(かとう けいざん、1913年(大正2)~1995年(平成7)) |

| 京都市出身 京都第二工業学校陶芸科卒 |

| 初代加藤渓山の長男として生まれる。 |

| 1931年より、父の工房で作陶補佐を始めるとともに師事 |

| 63年、父の没に伴い、2代渓山を襲名・並びに窯を大山崎に移す |

| 初代から受け継いだ技法を基本に、独自に宋時代青磁の復元を追及 |

| 1995)歿、82才 京焼 青磁 |

| 初代 |

加藤渓山は代々陶芸家。初代(明治18年~昭和38年1963)は京都五条坂に開窯。 |

| 中国青磁の再現や高麗写し等に努めた。 |

|

加藤景秋

|

1899年 3月3日、岐阜県に生まれる 美濃焼 |

| 大正~昭和時代に活躍した日本の陶芸家です。 |

| 美濃焼の陶祖・加藤四郎左衛門景正の直系で12代に当ります。 |

| 本名は壮一、兄に同じく陶芸家の林景正がいます |

| 1958年 岐阜県重要無形文化財に認定される |

| 1972年 73歳で死去 |

|

| 加藤春岱 |

1802-1877 |

|

幕末の瀬戸の陶工。赤津御窯屋の家に生まれ,幼名は宗四郎。幼いときから陶芸に秀で, |

|

文化13(1816)年15歳で父景典の跡を継ぎ,御深井焼にも参加した。 |

|

30歳前後に11代尾張(名古屋)藩主徳川斉温から「春岱」の号を拝領したという。 |

|

瀬戸で磁器を創始した加藤民吉に対し,陶器を守る春岱は,伝統の瀬戸焼に, |

|

,赤絵や織部・志野の技も加え,陶胎に赤・白・黒で下絵付けした,いわゆる麦藁手にも長じていた。 |

加藤春定

初代 |

かとう しゅんてい 1945生- |

黄瀬戸 黄瀬戸

加藤春亭(二代) |

| 2代 |

|

| 加藤春亭 2代 |

|

|

加守田章二

|

かもだ-しょうじ1933-1983 昭和時代後期の陶芸家 |

| 昭和8年4月16日生まれ。富本憲吉に師事。 |

| 昭和34年栃木県益子(ましこ)にうつり,のち岩手県遠野に陶房をかまえる。 |

| 42年高村光太郎賞,49年芸術選奨新人賞。 |

| 1983年 白血病にて享年49才にて没 |

| 大阪出身。京都市立美大(現京都市立芸大)卒 |

|

| 賀集珉平 |

かしゅう-みんぺい 1796-1871 江戸時代後期の陶工 |

| 寛政8年1月15日生まれ。文政のはじめ京焼の陶工尾形周平にであい, |

| 郷里の淡路(あわじ)(兵庫県)伊賀野村に窯をひらく。淡路焼あるいは珉平焼 |

| 明治4年7月12日死去。76歳 |

|

河合栄之助

|

かわい-えいのすけ1893-1962 |

| 1893年 京焼の陶工河合瑞豊の四男として生まれる |

| 兄には同じく陶芸家の河合卯之助がいる。 |

| 1942年 第5回文展に「磁器柿花花瓶」が特選受賞。政府買上げとなる |

| 1962年 7月16日、膀胱がんの為、死去。享年69歳 |

| 伝統の京焼技術のほか、辰砂釉、青磁、染付にすぐれ食器から茶陶まで幅広く製陶した。 |

|

| 河合卯之助 |

かわい-うのすけ 1889-1969 大正-昭和時代の陶芸家 |

| 明治22年3月3日生まれ。父にまなぶ。大正11年陶器研究のため朝鮮に旅行。 |

| 京都府向日(むこう)町に窯をきずき,8年押葉文様の技法で特許をえた。 |

| 昭和44年1月14日死去。79歳。京都出身。 |

|

河合瑞豊

|

1913年 京都五条坂に2代・河合瑞豊の長男として生まれる |

| 1956年 日展で特選受賞 |

| 1957年 3代・河合瑞豊を襲名 |

| 1964年 狭心症の為、51歳で死去 |

|

河村熹太郎

|

かわむらきたろう1899-1966 大正-昭和時代の陶芸家 |

| 明治32年4月14日生まれ。河村蜻山(せいざん)の弟。生家は京都の陶業家。 |

| 大正8年楠部弥弌(くすべ-やいち)らと赤土(せきど)社を創立,新陶芸運動をおこす。 |

| 12年新文展特選。新文展・日展審査員。36年鎌倉に窯をうつす。 |

| 昭和41年1月18日死去。66歳。本名は喜太郎。 |

|

河本五郎

|

かわもとごろう1919-1986 昭和時代の陶芸家 |

| 1919年 瀬戸市の製陶業、柴田重五郎の次男として生まれる。 |

| 大正8年3月15日生まれ。京都の国立陶磁器試験所の伝習生となり,作陶をまなぶ。 |

| 昭和25年河本礫亭(れきてい)の養子となり,制作をはじめる。 |

| 1986年死去。享年67歳 勲四等瑞宝章受章 |

|

川尻一寛

(3代) |

かわじりいっかん1930~2008京都清水焼禎山窯窯元の3代目として生まれる。 |

| 本名は川尻宗裕。号に禎山、一寛とある、清水六兵衛主宰陶芸家クラブにまなぶ。 |

| 平成20年12月29日肺炎の為、死去。享年78歳。 |

|

| 叶 光夫 |

かのう-みつお1903-1970 昭和時代の陶芸家 |

|

明治36年3月2日生まれ。昭和21年日展に初入選,24年「磁器印花壺」で特選。 |

|

第10回日展文部大臣賞 受賞 |

|

昭和45年8月21日死去。67歳。兵庫県出身 |

|

上出喜山

3代 |

かみで きざん): 1898年(明治31)~1972年(昭和47) |

| 石川県江沼郡勅使村(現、加賀市栄谷町)に上出石太郎の次男として生まれます。 |

| 本名:喜好 十歳の頃より、叔父の三次郎に九谷焼の技法を学ぶ様になります |

| 1916年 京都清水の道八窯に入り、陶芸の修行に入ります |

| 1945年 美陶園を設立し、三代喜山と名乗ります |

| 1972年 死去 |

| 4代 |

1922年 - |

|

| 北出塔次郎 |

きたで とうじろう、1898年(明治31)~1968年(昭和48 ))兵庫県出身 |

| 九谷焼窯元の北出家の養子となり、陶芸を板谷波山に、色絵を富本憲吉に師事 |

| 昭和38年には第6回日展において文部大臣賞。 また昭和43年には芸術院賞を受賞 |

| 昭和43年(1968)歿、70才 |

|

黒井一楽

|

くろいいちらく 1914~1996 |

| 岡山県出身の日本の陶芸家です。 |

| 江戸時代末期に岡山藩家老伊木長門守の御庭焼として創始された虫明焼の |

技法を受け継ぐ陶芸家2代・横山香宝(師:森香洲)に師事し、自身も虫明焼の

技法を受け継ぎました |

| 1914年 岡山県に生まれる |

| 1933年 2代・横山香宝に師事する |

| 1980年 岡山県 重要無形文化財 認定 |

| 1996年 82歳で死去 |

|

熊谷紅陽

15代

|

1912-1992 |

| 明治45年上野焼十四代龍峰の長男として生まれる。 |

| 昭和18年軍の命により現地自活のため北満州にて作陶を始める。 |

| 昭和35年天皇陛下に花器を献上。 |

| 平成04年八十歳にて永眠 |

熊谷九八郎

13代 |

(1856~1923) |

| 福岡県の上野(あがの)焼は、江戸時代初期、細川三斉公が小倉藩窯として |

| 上野郷に窯を創設させた事に始まります。 |

| 熊谷九八郎(中興の祖)が明治35年、国から補助を受けて、上野焼を復興させます。 |

熊谷龍峰

14代 |

1888~1972 |

| |

|

|

|

| |

熊谷紅陽15代 |

熊谷九八郎13代 |

14代上野三彩手茶碗 |

|

沢田宗山

|

1881-1963 |

| 1881年京都澤田文二の長男として生まれる。 |

| 1908年澤田図案所を設け、京都織物、大丸、日本陶器などの図案顧問を嘱託される。 |

| 1963年死去。82歳。 |

|

佐久間

藤太郎

|

(さくま とうたろう、1900年8月13日 - 1976年1月20日)は日本の陶芸家。 |

| 父は、陶芸家で益子焼の窯元でもあった佐久間福次郎。四男の佐久間賢司、 |

| その長男の佐久間藤也も陶芸家。 |

| 1900年、栃木県益子町に生まれる。1918年、益子陶器伝習所を卒業し、家業に従事。 |

| 1924年、濱田庄司がイギリスより帰国し、佐久間家に寄寓、濱田に師事する。 |

| 1959年、栃木県文化功労賞受賞。1973年、勲五等瑞宝章受章。 |

| 1976年1月20日、逝去。従六位を追賜さる。 |

|

| 清水正次 |

1919~1990日本の陶芸家です |

| 1919年 清水祥次の次男として五条坂に生まれる。祖父は4代・清水六兵衛です |

| 京都絵画専門学校を卒業後、6代清水六兵衛に師事し陶芸を学びます。 |

| 1990年 死去 |

|

清風与平

初代 |

せいふう-よへい1803-1861 江戸時代後期の陶工 |

| 享和3年生まれ。京都にでて2代高橋道八の弟子となる。文政10年ごろ |

| 五条橋東に窯をきずき,白磁,染め付け,金襴手(きんらんで)などを制作した。 |

| 3代 |

1851-1914 明治-大正時代の陶芸家 |

| 嘉永(かえい)4年生まれ。2代清風与平に入門し,その妹と結婚。のち3代をつぐ。 |

| 釉薬(ゆうやく)を工夫し,純日本風陶磁器を制作。青磁,白磁を得意とした。 |

| 明治26年陶芸界最初の帝室技芸員となる。次男が4代をつぐ。大正3年7月死去。64歳。 |

| 播磨出身。本姓は岡田。号は清山,晁浦,晟山。 |

| 5代 |

京焼の名門、清風与平家の五代目として活躍 |

| 1921年~1990年 |

| 青華(染付)、金襴手、乾山、青磁を得意とした初代 |

| 着彩技法の名工と謳われた二代。 |

| 純東洋趣味的な作品、浮彫を得意とした三代。 |

| 代々の趣向を取り入れた四代 |

| 五代清風与平は従来の作品、安康を保つことを |

| 一切好まないタイプでした。 |

|

田村 耕一

人間国宝

|

たむら こういち 大正7年~昭和62年 |

| 1918年6月田村林次(雛人形師)の次男として佐野市に生れる。 |

| 1986年に鉄絵の技術で、栃木県では浜田庄司以来2人目の人間国宝に認定 |

| 富本憲吉から直接指導を受ける |

| 昭和25年 濱田庄司の推薦を受け、益子の栃木県窯業指導所技官となる。 |

| 昭和28年郷里の栃木県佐野に築窯,日本伝統工芸展などで活躍した。 |

| 昭和58年 紫綬褒章を受賞 |

| 61年鉄絵で人間国宝。昭和62年1月3日死去。68歳。 |

|

谷口良三

|

たにぐち りょうぞう):大正15-平成8 谷口寛三郎の次男として生まれる。 |

| 1926年 京都市東山区五条坂で、陶磁器卸問屋「谷寛」を営む、 |

| 1948年 宇野三吾、清水卯一、木村盛数らと「四耕会」を結成。 |

| 1961年 第4回新日展で「線花器」が特選北斗賞を受賞 |

| 1995年 第27回日展には内閣総理大臣賞を受賞 |

| 1996年 死去 |

|

高橋 道八

8代 |

1938-2011七代長男。京都市立日吉ヶ丘高等学校美術科卒業、 |

| 父・七代道八に師事。昭和58年(1983年)に襲名。京都市出身。 |

| 2011年9月16日肝臓ガンのため、京都市内の病院にて逝去。73歳 |

|

| 高橋楽斎 |

初代、2代は資料なし |

| 3代 |

1898(明治31)年~1976(昭和51)年 |

| 2代高橋楽斎の長男として滋賀県に生まれました。 |

| 1916(大正5)年より信楽で作陶に従事しました。 |

| 1917(大正6)年、3代高橋楽斎を襲名しました。 |

| 1964(昭和39)年、滋賀県指定無形文化財に認定されました。 |

| 4代 |

1925(大正14)年生 3代高橋楽斎の長男として滋賀県に生まれました |

| 1976(昭和51)年、4代高橋楽斎を襲名しました。 |

| 1991(平成3)年、日本文化振興会より国際芸術文化賞を受賞しました。 |

| 高橋春斎 |

1927(昭和2)年生 3代高橋楽斎の次男として滋賀県に生まれました |

| 1951(昭和26)年、父に師事して家業に従事しました |

| 1995(平成7)年 滋賀県指定無形文化財に認定 |

|

高取静山

11代 |

1907年 福岡県に生まれる |

| 1957年 髙取焼鼓窯再興 |

| 1961年 髙取焼宗家 十一代静山を名乗る |

| 1983年 75歳で死去 |

|

沈 寿官

|

慶長三年(1598年)、豊臣秀吉の二度目の朝鮮出征(慶長の役)の帰国の際に |

| 連行された多くの朝鮮人技術者の中に、初代 沈 当吉はいた。 |

| 薩摩の勇将島津義弘によって連行された朝鮮人技術者達 |

| は、見知らぬ薩摩(現在の鹿児島)の地で、祖国を偲びながら、その技術を |

| 活きる糧として生きていかねばならなかった |

12代

|

幕末期の藩営焼物工場の工長であった十二代 壽官は薩摩藩財政改革の |

| 中で薩摩焼の振興に多大なる貢献を果たした |

| 明治三十九年(1906年)七月九日、この世を去る |

|

|

13代

|

長男の正彦は尊敬する父の名を襲名する事とし、明治39年13代沈 壽官を名乗る |

| 大正11年より昭和37年まで40年間に渡り、苗代川陶器組合長として |

| 薩摩陶業の発展に尽くした。 |

| 昭和39年(1964年)没。1963年)に産業発展の功により県民表彰を受賞 |

|

14代

|

壽官の長男 恵吉も昭和三十九年『壽官』を襲名。十四代 沈 壽官を名乗る。 |

| 1989年)には明仁天皇陛下より、日本人初の大韓民国名誉総領事就任を承認された |

| 金大中大韓民国大統領閣下より民間人としては最高位にあたる |

| 大韓民国銀冠文化勲章を受章した。 |

|

15代

|

1999年)一月十五日、十四代 沈 壽官存命中のまま、長男

一輝が十五代を襲名し、『壽官』を名乗る |

|

| 藤原楽山 |

(ふじわら らくざん)は、岡山県備前市伊部出身の陶芸家 初代 |

2代

|

1910(明治43)年~1996(平成8)年 |

| 2代藤原楽山は初代藤原楽山の三男として岡山県備前市伊部に生まれました。 |

| 1948(昭和23)年、丸技作家に認定されました。 |

| 1954(昭和29)年、岡山県重要無形文化財に認定されました。 |

| 家伝の塩釉の青備前を受け継ぎ、「茶碗と香炉の楽山」と呼ばれました。 |

| 3代 |

1943(昭和18)年生 |

| 3代藤原楽山は2代藤原楽山の長男として岡山県備前市伊部に生まれました。 |

| 2002(平成14)年、3代藤原楽山を襲名しました |

| 古備前の胡麻の美しさを追求し家伝の塩釉の青備前に力を注いでいます |

|

松風栄一

|

京都出身の日本の陶芸家 |

| 1915年 京都に生まれる。 |

| 1950年 第6回新日展に「陶器葉鶏頭花瓶」を出品。以降、日展に出品を続ける |

| 1977年 第63回光風会に「追憶」を出品、辻永記念賞受賞 |

| 1981年 日本新工芸展に「染付盒椿の里」を出品、同展文部大臣賞を受ける |

| 1991年 死去。享年75歳。 |

|

前田正範

|

まえだまさのり 1928-1992 |

| 1928年 京都市に生まれる |

| 1953年 京都陶芸家クラブに所属。6代・清水六兵衛に師事 |

| 1971年 京展無鑑査となり、以後出品を依嘱 |

| 1992年 第13回同展に「白映」を出品して会員賞 |

| 4月29日、多臓器不全の為、63歳で死去 |

|

| 宮川香山 |

後代 |

| 2代 |

1859(安政6)年~1940(昭和15)年 |

| 2代宮川香山は初代宮川香山の兄・長平の子とされますが、 |

| 幼くして実父を失った為に初代宮川香山の養子となりました本名を半之助といいます。 |

| 1900(明治33)年、パリ万国博覧会で一等賞金牌を受賞しました。 |

| 1916(大正5)年、2代宮川香山を襲名しました。 |

| 1927(昭和2)年、東陶会を結成して板谷波山達と顧問となりました。 |

| 3代 |

1881(明治14)年~1945(昭和20)年 |

| 3代宮川香山は名を葛之助といいます |

| 4代 |

1945(昭和20)年、3代宮川香山が横浜大空襲で没して真葛窯は廃絶しました |

| 代宮川香山の弟・智之助が4代宮川香山を名乗りましたが、 |

| 1959(昭和34)年に没して再興はかないませんでした |

宮川香雲

初代 |

初代宮川香雲は3代宮川香斎の子として生まれました |

| 宮川香斎家から分家して龍谷窯を開窯しました。 |

| 2代 |

1938(昭和13)年生 |

| 2代宮川香雲は4代宮川香斎(初代真葛香斎)の甥で京都府に生まれました。 |

| 6代清水六兵衛に師事しました。 |

| 1980(昭和55)年、2代宮川香雲を襲名しました。 |

| 仁清写、乾山写、金襴手を得意とし、華やかで雅趣に溢れた作風を展開しています。 |

| |

|

|

|

|

| |

初代宮川香山 |

2代宮川香山 |

2代宮川香山 |

2代宮川香山 |

|

宮之原謙

|

1898-1977 |

| 1898年 鹿児島市に生まれる。 |

| 1923年 健康快復のため、二代目宮川香山に陶芸を習う。 |

| 1940年 宮川香山が死去。香山の言により板谷波山に師事する。 |

| 1949年 松戸市上本郷に転居する。自宅の庭に築窯する。 |

| 1957年 日本芸術院賞を受賞。 |

| 1977年 死去。享年79歳 |

|

宮下善寿

|

みやした ぜんじゅ 1901-1987 |

| 京都市東山区に生まれの日本の陶芸家、工芸家 |

| 1916年 京都市立陶磁器伝習所で轆轤成形技術を学ぶ。 |

| 1929年 日本陶芸協会に参加して、主催者河村蜻山に師事する |

| 1975年 第9回改組日展に「白翠瓷飾瓶」を出品して内閣総理大臣賞を受賞 |

| 1976年 京都府美術工芸功労者に選ばれる |

| 1987年 肺がんの為、死去。享年86歳。 |

|

八木一夫

|

やぎかずお 1918‐79(大正7‐昭和54) |

| 陶芸家。京都市東山区馬町に陶芸家八木一艸(栄二)の長男として生まれる |

| 1918京都市東山区馬町に八木一艸の長男として生まれる |

| 1948 30歳 山田 光、鈴木 治らと「走泥社」を結成、第1回展開催 |

| 1962 44歳 第3回プラハ国際陶芸展グランプリ受賞 |

| 1973 55歳 日本陶磁協会賞金賞受賞。 |

| 1979 61歳 死去 |

|

吉田美統

人間国宝

|

(よした みのり 1932年7月7日 - )は日本の陶芸家。2001年に人間国宝に認定された。

本名は吉田稔。石川県小松市出身。生家も作陶を生業としており、九谷焼独特の

赤絵金襴手(きんらんで)を継承していた

2001年7月12日に重要無形文化財保持者に認定され、同年紫綬褒章を受章した

|

|

|

|

北出不二雄

|

1919年~

1919年 石川県加賀市栄谷町に生まれる。

1950年 金沢美術工芸大学陶磁器科卒。日展初入選

1979年 第1回日本新工芸展審査員。金沢美術工芸大学教授に就任

1982年 加賀市文化功労賞受賞。

1991年、金沢美術工芸大学学長に就任

1993年 日本新工芸内閣総理大臣賞受賞

1996年、勲四等旭日小綬受賞

|

|

| 越田健一郎 |

1929年 石川県小松氏に生まれる。父基一に師事し、伝統九谷に高質の絵付を駆使

1967年 九谷新作展で石川県知事賞受賞

1976年 日展で特選受賞 1995年 日展で会員賞受賞

|

|

中里太郎右衛門

|

14代 昭和32年生、13代中里太郎右衛門の長男として佐賀県に生れる、本名を忠寛

昭和58年13代中里太郎右衛門陶房にて作陶を始めました。

2002(平成14)年、14代中里太郎右衛門を襲名しました

2010(平成22)年、佐賀県陶芸協会副会長に就任しました。

|

|

中村清六

|

1916-2011 昭和-平成時代の陶芸家

大正5年3月10日生まれ。初代奥川忠右衛門に師事。昭和41年高麗庵清六窯を建てて独立

平成6年「白磁艶消鉢(はくじつやけしはち)」で日本伝統工芸展NHK会長賞。

平成23年1月12日死去。94歳。長崎県出身。本名は中村清見(きよみ)。

昭和天皇皇后両陛下へ作品を複数献上したことがあり、陛下の前で作陶実演

佐賀県重要無形文化財陶芸白磁の保持者に指定される

|

|

中村翆恒

|

初代・中村秋塘の次男として大聖寺に生まれる。本名は恒

県立工業学校窯業科から京都国立陶磁器試験所に進み、河村蜻山に師事

昭和6年三代秋塘を襲名する。その後、秋塘を四代に譲り、自らは翠恒と号し、独立する。

板谷波山に陶彫や陶芸全般について学び影響受ける。

1903年 初代・中村秋塘に次男として生まれる

1940年 紀元二千六百年奉祝美術展覧会にて最高賞を受賞。

1964年 加賀市文化功労章を受章。

1970年 文部大臣賞を受賞。

1986年 死去。享年83歳。

|

|

| 中村 六郎 |

1914年2月4日 - 2004年4月)は岡山県備前市伊部生まれの陶芸家。

愛称は「六さん」 1914(大正3)年2月4日、岡山県備前市伊部生まれ

1945(昭和20)年、金重陶陽に師事

1989(平成元)年、勲七等青色桐葉章受章

「酒器の神様」、「とっくりの六郎」などの威名をもつ。

長男の中村真、孫の中村和樹も陶芸家である。

|

|

| 森 陶岳 |

(もり とうがく、1937年3月23日 - )は、岡山県出身の陶芸家。

岡山県指定重要無形文化財保持者

1969年に日本陶磁協会賞を受賞

2002年に日本陶磁協会賞の金賞受賞。

2005年に文化庁長官表彰、2006年に紫綬褒章

|

|

|

| 大和保男 |

1933(昭和8)年生、大和保男は11代大和春信の次男で山口県に生まれました

2001(平成13)年、皇太子殿下に萩茶碗を献上

2006(平成18)年、東京国立近代美術館に陶筥が収蔵

2007(平成19)年、旭日小綬章を受章

|

|

| 吉賀将夫 |

よしか-はたお1943- 昭和後期-平成時代の陶芸家

昭和18年1月2日生まれ。吉賀大眉(たいび)の子。

郷里の山口県萩(はぎ)市で父の指導のもと萩焼を制作

昭和50年日展に初入選し,58年特選

創意にとんだ独自の萩焼を生みだし,

1990年 山口大学教授に就任する

2006年 山口大学名誉教授となる

|

|

| 若尾利貞 |

1933(昭和8)年生

1949(昭和24)年に中学を卒業後、独学で陶芸の勉強を始めます

1986(昭和61)年、加藤幸兵衛賞を受賞しました

2003(平成15)年、岐阜県重要無形文化財に認定されました。

2004(平成16)年、作品が東京国立近代美術館に買い上げられました

美濃陶芸会のリーダーとして高い評価を受けています

|

|

| 山本雄一 |

やまもとゆういち 1935-

人間国宝でろくろの名手、山本陶秀の長男として生まれる

1959(昭和34)年父に師事し、陶芸の道に入る。

1968(昭和43)年、備前焼で初めてガス窯を導入、

1996(平成8)年、岡山県重要無形文化財保持者に

|

|

| 川瀬 忍 |

1950年二代竹春の長男として、神奈川県大磯に生まれる

1968年祖父(初代竹春)、父のもとで作陶を始める

若くして世に出た天才としか言いようが無い人物

早くから無形文化財・初代川瀬竹春、二代竹春のもとで作陶を学び

|

|

| 川瀬満之 |

初代川瀬竹春の次男です

かわせ みつゆき、1933年(昭和8)~(現在))

兄に2代竹春を持つ。

父の下で修行を重ねて、1951年に五条坂に築窯、独立 |

|

| その他陶工と作柄 |

| |

|

|

|

|

| |

故 5代小川文斎 |

藤平 伸 |

宮下善爾 |

2代宮永東山 |

| |

|

|

| |

山崎光洋 |

大和松雁 |

|

| 「平成14年開催]第43回日本陶磁協会賞 受賞作家展 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |