徳川 家慶

いえよし

第12代将軍 |

江戸幕府の第12代征夷大将軍(在職:1837年 - 1853年)。11代将軍・徳川家斉の次男。

老中首座の水野忠邦を重用し、家斉派を粛清して天保の改革を行なわせた。

家慶は土井利位、阿部正弘、筒井政憲らに政治を委ねる。嘉永6年(1853年)6月3日、アメリカの

マシュー・ペリーが4隻の軍艦を率いて浦賀沖に現れ(黒船来航)、幕閣がその対策に

追われる中、6月22日に薨去。享年61 |

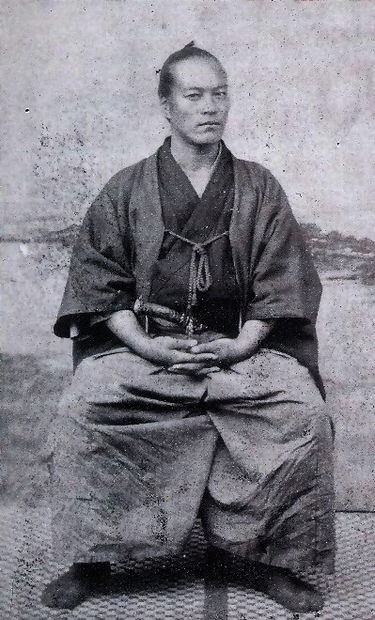

徳川 家定

いえさだ

第13代将軍 |

文政7年(1824年)4月8日、第12代将軍・徳川家慶の四男として江戸城で生まれる

家定の継嗣としての器量を心配して、一橋家の徳川慶喜を将軍継嗣にしようと

考えたほどである。だが、老中・阿部正弘らが反対したため、結局は家定を将軍継嗣とした。

嘉永7年1月16日(1854年2月13日)、マシュー・ペリーが7隻の艦隊を率いて再来日すると、幕府は

同年3月3日(3月31日)日米和親条約に調印した。家定は元々悪かった体調が将軍就任以後は

さらに悪化し、廃人同様になったとまで言われている。このため、幕政は老中・阿部正弘によって

主導され、正弘が死去すると、その後は老中・堀田正睦によって主導された。

家定の後継者候補として、井伊直弼ら南紀派が推薦する紀州藩主の徳川慶福(後の徳川家茂)

と、島津斉彬や徳川斉昭ら一橋派が推す一橋慶喜(徳川慶喜)が挙がり、この両派が互いに

将軍継嗣をめぐって争った。安政5年6月25日(1858年)、諸大名を招集して慶福を将軍継嗣に

するという意向を伝え安政5年7月6日(1858年8月14日)、薨去。享年35。天璋院(篤姫)別記

|

徳川 家茂

いえしげ

第14代将軍 |

江戸幕府第14代征夷大将軍。初めは第12代将軍・徳川家慶の偏諱を賜って慶福と名乗っていた

実父・徳川斉順は家慶の異母弟で、家茂は第13代将軍・家定の従弟にあたる。

将軍就任の前は徳川御三家紀州藩第13代藩主

大老で譜代筆頭の彦根藩主井伊直弼ら南紀派の支持を受けて13歳で第14代将軍となる。

万延元年3月3日桜田門外の変。大老井伊直弼、暗殺される。

文久2年(1862年)に公武合体策の一環として和宮と結婚

文久3年(1863年)には将軍としては229年振りとなる上洛を果たし、孝明天皇に攘夷を誓った。

慶応2年(1866年)、第2次長州征伐の途上、家茂は大坂城で病に倒れた。

同年7月20日に薨去した。享年21(満20歳没)。

|

徳川 慶喜

よしのぶ

第15代将軍

|

江戸幕府第15代征夷大将軍(在職:慶応3年(1867年) ‐ 慶応4年(1868年))。江戸幕府最後の

将軍であり、歴史上征夷大将軍に任じられた最後の人物。

天保8年9月29日、江戸・小石川の水戸藩邸にて第9代藩主・徳川斉昭の七男として生まれた

弘化4年(1847年)9月1日御三卿・一橋家相続。12月1日に家慶から偏諱を賜わり慶喜と名乗る。

文久2年7月6日、慶喜を将軍後見職に、松平春嶽を政事総裁職に任命

元治元年(1864年)3月25日、慶喜は将軍後見職を辞任し、朝臣的な性格を持つ

禁裏御守衛総督に就任した。

慶応2年の第二次長州征伐では、薩摩藩の妨害を抑えて慶喜が長州征伐の勅命を得る。

家茂の後継として、老中の板倉勝静、小笠原長行は江戸の異論を抑えて慶喜を

次期将軍に推した。慶喜はこれを固辞し、8月20日に徳川宗家は相続したものの将軍職就任は

拒み続け、12月5日に将軍宣下を受けようやく将軍に就任した。

薩長が武力倒幕路線に進むことを予期した慶喜は慶応3年(1867年)10月14日、政権返上を

明治天皇に上奏し、翌日勅許された(大政奉還)

慶応4年(1868年)に薩摩藩の挑発に乗った慶喜は、会津・桑名藩兵とともに京都に向け進軍し、

薩摩藩兵らとの武力衝突に至る。1月3日に勃発した鳥羽・伏見の戦いにおいて旧幕府軍が敗退し

形勢不利になったと見るや、老中の板倉勝静と酒井忠惇、会津藩主松平容保、

桑名藩主松平定敬らと共に開陽丸で江戸へ退却した。これで江戸幕府は崩壊する。

明治35年(1902年)には公爵に叙せられ、徳川宗家とは別に徳川慶喜家を興し、貴族院議員にも

就いて、35年振りに政治に携わることになった。

大正2年(1913年)11月22日、感冒(急性肺炎を併発した)にて死去

享年77(満76歳25日)。徳川歴代将軍としては最長命であった。

|

| 幕末期の幕府重臣(大老・老中) |

井伊直弼

なおすけ

大老

|

文化12年10月29日(1815年11月29日)-安政7年3月3日(1860年3月24日(満44歳没))

幕末の譜代大名。近江彦根藩の第15代藩主,幕末期の江戸幕府にて大老を務め、

日米修好通商条約に調印し、

日本の開国近代化を断行した。また、強権をもって国内の反対勢力を粛清したが(安政の大獄)、

それらの反動を受けて暗殺された(桜田門外の変)。

|

酒井忠績

ただしげ

大老

|

文政10年(1827年)-明治28年(1895年)11月30日

姫路藩分家の旗本・酒井忠誨(5000石)の長男として生まれる。

播磨姫路藩第8代藩主。雅楽頭系酒井氏宗家16代。江戸幕府最後の大老である。

文久2年5月、幕命により京都守衛と京都所司代臨時代行の特命を帯びて上洛・入京した。

京都市中警備の功績により、文久3年(1863年)6月18日に老中首座となる。

元治2年(慶応元年、1865年)2月1日には大老となった。そして第二次長州征討の事後処理、

幕府軍の西洋式軍制の導入など、幕政改革に尽力した。

明治13年(1880年)11月、終身華族に列する。明治22年(1889年)5月、永世華族に列し、男爵を

授けられた。明治28年(1895年)に死去、享年68

|

阿部正弘

まさひろ

老中首席 |

文政2年10月16日(1819年12月3日) - 安政4年6月17日(1857年8月6日))

江戸時代末期の備後福山藩第7代藩主。江戸幕府の老中首座を務め、幕末の動乱期にあって

安政の改革を断行した。阿部家宗家11代

天保14年(1843年)閏9月11日、25歳で老中となり、辰の口(千代田区大手町)の屋敷へ移った。

嘉永7年1月16日(1854年2月13日)、ペリーの再来により同年3月3日(3月31日)、日米和親条約を

締結させることになり、約200年間続いた鎖国政策は終わりを告げる。しかし、

条約締結に反対した。徳川斉昭は、締結後に海防掛参与を辞任することになる。

開国派の堀田正睦を老中に起用して老中首座を譲り、両派の融和を図ることを余儀なくされた。

こうした中、正弘は江川英龍、勝海舟、大久保忠寛、永井尚志、高島秋帆らを登用して海防の

強化に努め、講武所や長崎海軍伝習所、洋学所などを創設した。

安政4年6月17日(1857年8月6日)、老中在任のまま江戸で急死した。享年39。

|

堀田正睦

まさよし

老中首席 |

文化7年(1810年)8月1日、佐倉藩第3代藩主・堀田正時の次男

天保12年(1841年)3月23日に本丸老中に任命され、老中首座の水野忠邦が着手した天保の

改革に参与する。天保14年(1843年)閏9月に老中を辞任した後は、佐倉に戻って再び藩政改革に

尽力し、一定の治績を挙げた

安政2年(1855年)10月当時の老中首座であった阿部正弘の推挙を受けて再任されて老中になり、

正弘から老中首座を譲られた。

正睦が上洛中に、松平忠固(老中)、水野忠央(紀州藩家老)の工作により南紀派の井伊直弼が

大老に就任すると、井伊は正睦をはじめとする一橋派の排斥を始めた。安政5年(1858年)6月21日、

正睦は松平忠固と共に登城停止処分にされた。

忠固と共に老中を罷免され、帝鑑間詰を命じられる。これにより正睦は政治生命を

絶たれることになった。

元治元年(1864年)3月21日、佐倉城三の丸の松山御殿において死去した。享年55

|

松平忠固

ただかた

老中 |

幕末の譜代大名、老中。信濃上田藩の第6代藩主。伊賀守系藤井松平家第8代当主

文化9年(1812年)7月11日、播磨姫路藩主・酒井雅楽頭忠実の次男として江戸で生まれる。

文政12年(1829年)9月、同じ譜代大名で老中歴任者の多い上田藩(藤井松平家)の第5代藩主

・松平忠学の養子となり、文政13年(1830年)4月20日に忠学が隠居したのを受けて家督を継ぎ、

寺社奉行、大坂城代を経て、嘉永元年(1848年)、老中に抜擢される。

(1854年)の日米和親条約と、安政5年(1857年)の日米修好通商条約という2度の条約の調印時に

いずれも老中を務めた。

堀田と並ぶ開国派老中。日米修好通商条約締結に際しては、政権を握っているのは幕府で

あるとして勅許不要論を唱えた。堀田と同時に解任された。

安政6年(1859年)9月14日に急死、享年48

|

間部 詮勝

まなべ あきかつ

老中 |

江戸時代後期の大名。越前鯖江藩第7代藩主。間部家8代。幕末に老中首座を務めた。

文化元年(1804年)2月19日、間部詮熙の五男として江戸の鯖江藩邸で生まれる。

文化11年(1814年)に鯖江藩主となり、11代将軍・徳川家斉の側近として奏者番、寺社奉行、

大坂城代、京都所司代などを歴任する。天保11年(1840年)、家斉の推薦で西丸老中となった

安政5年(1858年)6月に南紀派の大老井伊直弼の下で再び老中に復帰

外国御用取扱。井伊直弼と共に外交問題や、安政の大獄に奔走する。

明治17年(1884年)11月28日に死去。享年81

|

安藤信正

のぶまさ

老中 |

陸奥磐城平藩の第5代藩主。安藤家第10代。幕末に若年寄、次いで老中を務めた。

文政2年(1819年)11月25日、安藤信由の嫡男として磐城平藩江戸藩邸で生まれる。

安政5年(1858年)8月2日、寺社奉行加役を経て、大老・井伊直弼の下で若年寄となる。

安政7年(1860年)には老中となるが、直後の桜田門外の変で直弼が暗殺される。

信正は安政の大獄を起こした井伊直弼の強硬路線を否定し、穏健政策を取ることで朝幕関係を

深めていこうと考えていた(公武合体)。

文久2年(1862年)1月15日、和宮降嫁問題によって恨みを抱いていた尊王攘夷派の水戸浪士の

襲撃を受け、負傷したが一命は取り止めている(坂下門外の変)。

明治4年(1871年)10月8日に死去した。享年52(満51歳没)。

|

久世 広周

ろちか

老中 |

江戸時代末期の大名。下総関宿藩の第7代藩主。関宿藩久世家7代

旗本・大草高好の次男として生まれる。文政13年(1830年)10月12日、第6代関宿藩主久世広運の

末期養子として家督を継いだ。

嘉永4年(1851年)、老中として阿部正弘らと共に諸外国との折衝に当たったが、安政の大獄で

井伊直弼の強圧な処罰方針に反対したため、直弼の怒りを買って罷免される。

井伊直弼が暗殺された後、老中首座となり安藤信正と共に公武合体政策を推進。

信正との連座する

形で罷免された。元治元年(1864年)、失意のうちに死去した。享年46

|

小笠原 長行

ながみち

老中 |

江戸時代後期の江戸幕府の老中、外国事務総裁。肥前国唐津藩小笠原家初代・小笠原長昌の

長男。唐津藩の世嗣 文政5年(1822年)5月11日、肥前国唐津藩主小笠原長昌の長男として

唐津城二の丸で生まれた。文久2年(1862年)には世嗣の身分のまま、奏者番から若年寄、

9月11日老中格、そして間もなく老中となった。

同年に生麦事件が起こったとき、事態を早急に終結させるために翌文久3年5月9日

(1863年6月24日)、幕府に無断[1]で賠償金10万ポンドをイギリスに支払った。

慶応2年(1866年)の第2次長州征討に際しては、小倉口の総督として指揮を執っていたが、

連敗を重ね、将軍徳川家茂の死の報を聞いて戦線をひそかに離脱している。

この失態のため、10月に一時老中を罷免されたが、徳川慶喜の強い意向により

11月には再任された。

慶應4年(1868年)、大政奉還の後に戊辰戦争が起こると江戸において徹底抗戦を主張し、

箱館まで転戦して新政府軍に抗戦したが、敗戦後は潜伏して行方不明となった。

明治24年(1891年)1月25日、駒込の自邸で死去した

|

水野 忠精

ただきよ

老中 |

天保3年12月16日(1833年2月5日)- 明治17年(1884年)5月8日)

江戸時代後期・末期の大名、老中。遠江浜松藩第2代藩主、出羽山形藩初代藩主。

忠元系水野家第12代、天保の改革を行なった老中・水野忠邦の長男。

家督を継いだ。弘化2年(1845年)、遠江浜松藩から出羽山形藩に移封されるが、

これは父の失脚に伴う左遷である。その後、寺社奉行、若年寄などを歴任し、

文久2年(1862年)には老中となった。老中在任中は横須賀造船所の建設を推進したともされる。

明治17年(1884年)52歳で死去した。

|

板倉 勝静

かつきよ

老中 |

幕末の江戸幕府の奏者番・寺社奉行・老中首座(筆頭)。備中松山藩の第7代藩主。

板倉家宗家13代文政6年)1月4日、陸奥白河藩主松平定永の八男として生まれた

備中松山藩の第6代藩主・板倉勝職の婿養子

孝明天皇から受けた攘夷命令が不可能であった問題などから、一時、老中職を罷免されたが、

慶応元年に老中として再任された。第2次長州遠征では寛典論を主張したが、退けられた。

家茂没後も、15代将軍徳川慶喜から厚い信任を受け、老中首座兼会計総裁に選任された。

戊辰戦争が起きると、鳥羽・伏見の戦いの敗戦の際、慶喜と大阪にいて、老中酒井忠惇、

会津藩主松平容保、桑名藩主松平定敬らと共に開陽丸で江戸へ退却した。

宇都宮戦争で大鳥圭介の旧幕府軍によって解放され、同じ元老中小笠原長行と共に

奥羽越列藩同盟の参謀となった。

明治22年(1889年)4月6日に死去した。享年66

|

稲葉 正邦

まさくに

老中 |

幕末の大名・老中・京都所司代で、山城淀藩12代目(最後)の藩主。正成系稲葉家宗家16代。

陸奥国二本松藩主・丹羽長富の七男。嗣子のいなかった淀藩主稲葉正誼の養子となる。

正邦も当初から幕府内での昇進が早く、会津藩・桑名藩と薩摩藩が同盟を結んだ頃から

京都所司代となり、京都の政務を一任されていた。

後に老中、さらには政事総裁として、もっぱら江戸藩邸での活動に終始する。

佐幕急進派の正邦と穏健派の藩首脳部の対立は顕在化していったらしい。

江戸で将軍の留守政権の首脳として活動していた正邦は、自らの藩が自身の決定なくして

徳川家に反旗を翻すという、事態に遭遇するという複雑な立場に立たされ、

慶応4年(1868年)2月に老中職を辞任し、朝廷からの上洛要請に応じる事になる。

版籍奉還により淀藩知事となり、廃藩置県によりその地位を退く。維新後は平田鐵胤に入門して

神道に傾倒、三島神社宮司や大教正などを歴任し、明治初期の神道の発展、整備に寄与した。

|

稲葉 正巳

まさみ

老中格 |

江戸時代後期から末期の大名。安房館山藩第4代藩主。3代藩主稲葉正盛の長男

天保3年(1832年)6月1日、将軍徳川家斉に拝謁する。文久2年(1862年)、若年寄に就任する。

元治元年(1864年)には外国御用取扱勝手掛・海陸備向取扱となり、

神戸海軍操練所設立に尽力する。

翌慶応元年(1865年)には若年寄に再び任じられ、幕府海軍の軍制整備を担当する。

徳川慶喜に重用され、慶応2年(1866年)、陸軍奉行、老中格、海軍総裁に進む。

明治元年(1868年)に全ての幕府役職を辞任して新政府に恭順した。明治12年(1879年):死去

|

大給 恒

おぎゅう ゆずる

老中格 |

日本の大名、政治家、華族。三河奥殿藩の第8代藩主、のちに信濃田野口藩(竜岡藩)の藩主。

奥殿藩大給松平家10代で最後の藩主。江戸幕府の老中格、老中、若年寄。明治維新後は

伯爵となる。日本赤十字社の創設者の一人として知られる。旧名は松平 乗謨 |

酒井 忠毗

ただます

若年寄 |

文化12年6月20日(1815年7月26日) - 明治9年(1876年)2月12日)

越前敦賀藩の第7代藩主。忠稠系小浜藩酒井家別家7代。第6代藩主・酒井忠蓋の四男。

若年寄を3度も歴任した功績を認められ、城主格に任じられた。

佐幕の立場を貫いたが、大政奉還直前の慶応3年(1867年)6月17日、子の忠経に

家督を譲って隠居した。鳥羽・伏見の戦い後、次第に近隣諸藩が新政府軍側に与し始めると、

その立場に苦しむようになり、藩は新政府に恭順した。

明治9年(1876年)2月12日、62歳で死去した。

|

| 主に外交方面で活躍した幕臣幕末期の幕臣 |

大久保一翁

いちおう

大久保忠寛

おおくぼ ただひろ

目付・海防掛

|

幕末から明治時代にかけての幕臣、政治家。東京府知事、元老院議官を務めた。

文化14年(1817年)11月29日、旗本の大久保忠尚の子として生まれる。

第11代将軍・徳川家斉の小姓を勤め、天保13年(1842年)に家督を相続する。

老中の阿部正弘に早くから見出されて安政元年(1854年)に目付・海防掛に任じられた。

その後も意見書を提出した勝海舟を訪問してその能力を見出し、阿部正弘に推挙して

登用させるなどしている。

安政3年(1856年)には軍制改正用掛・外国貿易取調掛・蕃書調所頭取などを歴任し、

駿府町奉行・京都町奉行なども務めた。

直弼から志士の逮捕を怠っているという理由にされて、奉行職を罷免させられた。

直弼没後の文久元年(1861年)、幕府より復帰を許されて再び幕政に参与する。そして

外国奉行・大目付・御側御用取次などの要職を歴任した。

第15代将軍となった徳川慶喜にも大政奉還と、諸大名、特に雄藩を中心とした議会政治や

公武合体を推進した。慶応4年(1868年)の鳥羽・伏見の戦い後、若年寄・会計総裁に選出された。

その後、新政府軍が江戸に向かって進撃してくると、勝海舟や山岡鉄舟らと共に江戸城の

無血開城に尽力した(→江戸開城)。

明治政府では東京府の第5代知事、並びに政府の議会政治樹立などに協力した。

明治21年(1888年)7月31日に死去。享年72。

|

戸田 氏栄

うじよし |

寛政11年(1799年) - 安政5年8月21日(1858年9月27日))

寛政11年(1799年)、深坂村西村に生まれる。

弘化4年(1847年)1月には日光奉行、同年2月に浦賀奉行に着任し、伊豆守従五位下に叙任した。

嘉永7年(1854年)におけるペリーの再来航時も幕府は氏栄に日米交渉の全権を命じ、

日米両国間において日米和親条約を結んだ。

安政4年(1857年)2月、大坂町奉行に栄進を遂げた。安政5年(1858年)、町奉行として緒方洪庵に

日本で初めて種痘の許可を与えたが、8月21日に大坂にて没した。享年60。

一説では毒殺との話もある。

|

川路 聖謨

としあきら

普請奉行

勘定奉行、

外国奉行

|

享和元年(1801年)、豊後国日田(現・大分県日田市)に、日田代官所属吏・内藤吉兵衛歳由の

長男として生まれた。文化5年(1808年)、父・吉兵衛は江戸に出て御家人株を入手し、

幕府徒歩組に編入された。文化9年(1812年)、弥吉は12歳で小普請組の川路三佐衛門光房の

養子となる。文政元年(1818年)に勘定奉行所支配勘定出役という下級幕吏に採用され、

支配勘定を経て御勘定に昇進、旗本となる。勘定吟味役に昇格、その後、佐渡奉行を経て、

老中・水野忠邦時代の小普請奉行、普請奉行として改革に参与した。

文久3年(1863年)に勘定奉行格外国奉行に復帰

慶応4年(1868年)、割腹の上ピストルで喉を撃ち抜いて自殺した。

|

筒井 政憲

つつい まさのり |

安永6年5月21日(1778年6月15日) - 安政6年6月8日(1859年7月7日))は、

江戸時代末期(幕末)の旗本、行政官

柴野栗山に学問を学び、昌平坂学問所で頭角を顕わす。目付、長崎奉行を経て、

文政4年(1821年)より南町奉行を20年間務めた。

目付、長崎奉行、南町奉行、大目付を歴任。通称は右馬助、佐次右衛門。官位は伊賀守、

和泉守、紀伊守、肥前守。旗本久世広景(三四郎)の次男で、戦国大名の末裔である

旗本筒井氏(1000石)を継いだ。

安政6年6月8日(1859年7月7日)、死去。享年82。

|

箕作 阮甫

みつくり げんぽ |

寛政11年9月7日(1799年10月5日) - 文久3年6月17日(1863年8月1日))

津山藩医箕作貞固(三代丈庵)の第三子として美作国西新町(後に津山東町、に生まれる。

阮甫は4歳で父をなくし、12歳で兄豊順をなくして、文化13年には京都に出て、竹中文輔の

もとで3カ年間医術習得にはげんだ。

幕府天文台翻訳員となり、ペリー来航時に米大統領国書を翻訳、また対露交渉団の一員として

長崎にも出向く。蕃書調所の首席教授に任ぜられ、幕臣に取立てられた。

|

岩瀬 忠震

いわせ ただなり

外国奉行 |

文政元年11月21日(1818年12月18日)-文久元年7月11日(1861年8月16日)

旗本・設楽貞丈の三男として、江戸芝愛宕下西久保で生まれる。血縁をたどると、

麻田藩主青木一貫の曾孫、宇和島藩主伊達村年の玄孫であり、男系で

伊達政宗の子孫にあたる。

嘉永7年(1854年)、老中首座・阿部正弘にその才能を見出されて目付に任じられ、講武所・

蕃書調所・長崎海軍伝習所の開設や軍艦、品川の砲台の築造に尽力した。

その後も外国奉行にまで出世し、安政2年(1855年)に来航したロシアのプチャーチンと全権として

交渉し日露和親条約締結に臨んだ。

安政の大獄で作事奉行に左遷された。安政6年(1859年)には蟄居を命じられ、江戸向島の

岐雲園で書画の生活に専念した。文久元年(1861年)、44歳で失意のうちに病死した。

|

井上 清直

いのうえ きよなお

下田奉行、

外国奉行

小普請奉行、

勘定奉行

関東郡代、

北町奉行

|

文化6年(1809年) - 慶応3年12月25日)は、幕末の江戸幕府御家人(後に旗本)。

内藤歳由の三男、母は高橋誠種の娘。家禄現米八十石の幕府御家人・井上新右衛門の養子。

同じく旗本の川路聖謨は実兄。

天保13年(1842年)に寺社奉行吟味役、弘化4年(1847年)に勘定組頭格(この時点で

御家人より旗本へ昇格)を歴任する。

安政2年(1855年)、老中・阿部正弘の信任を得て下田奉行に就任。

間もなく外国奉行を兼任してロシア・フランス・イギリスとも通商条約を締結した。

大老・井伊直弼によって一時小普請奉行に左遷されるも、間もなく軍艦奉行となり、

海軍拡張に尽力した。元治元年(1864年)に3度目の外国奉行となり、勘定奉行公事方に転任。

慶応2年(1866年)に関東郡代となり、同年に北町奉行に転任して混乱する江戸の収拾に

努めるなどした。翌慶応3年12月25日(1868年1月19日)、現職のまま死去。享年60。

|

堀 利煕

ほり としひろ

外国奉行

|

文政元年6月19日(1818年7月21日) - 万延元年11月6日(1860年12月17日))

江戸時代末期(幕末)の旗本、幕臣。通称は織部、織部正、省之助。字は欽文、士績虎。

号は有梅、梅花山人。初名は利忠。父は大目付の堀利堅

嘉永7年(1854年)、箱館奉行となり、樺太・蝦夷地の調査・巡回を行った。同行者に玉虫左太夫、

榎本武揚、郷純造、島義勇がいる。

安政5年(1858年)には新設された外国奉行に就任、神奈川奉行も兼任して諸外国大使との

交渉に尽力した。プロイセン一国だけではなくオーストリアとも秘密交渉を行なっての秘密交渉

などが行なわれていたことなどが露見して、幕府から追及される。

利煕はそれに対して何の弁解も行なわず、プロイセンとの条約締結直前に切腹した。享年43

|

新見 正興

しんみ まさおき

外国奉行 |

文政5年(1822年)5月-明治2年10月18日(1869年11月21日)

幕末の幕臣。外国奉行として日米修好通商条約の批准書を交換する正使の

大役を帯びて渡米した。西御丸小納戸役・三浦義韶の子として生まれたが、

文政12年(1829年)に大坂町奉行・新見正路の養子となる。

万延元年(1860年)、新見は日米修好通商条約の批准書を交換する重責を担った

万延元年遣米使節の正使として、副使・村垣淡路守(範正)、監察・小栗豊後守(忠順)らと

ともに渡米した。ワシントンでは大統領のジェームズ・ブキャナンに謁見し、4月3日(5月23日)に

国務長官のルイス・カスと批准書を交換

新見はこの功績により300石加増され、10月には外国奉行専任となった。

明治2年(1869年)4月病気療養のため再び東京へ行き、そこで10月に病没した。享年48

|

小栗 忠順

おぐり ただまさ

勘定奉行、

江戸町奉行、

外国奉行 |

江戸時代末期の幕臣、勘定奉行、江戸町奉行、外国奉行

文政10年(1827年)、禄高2,500石の旗本・小栗忠高の子として江戸駿河台の屋敷に生まれる。

武術については、剣術を島田虎之助に師事した。後に藤川整斎の門下となり、

直心影流免許皆伝を許される。

安政7年(1860年)、遣米使節目付(監察)として、正使の新見正興が乗船するポーハタン号で

渡米する。帰国後、遣米使節の功により200石を加増されて2,700石となり、外国奉行に就任する。

文久2年(1862年)、勘定奉行に就任。幕府の財政立て直しを指揮する。

慶応4年(1868年)1月に鳥羽・伏見の戦いが行われて戊辰戦争が始まる。

慶喜の江戸帰還後、1月12日から江戸城で開かれた評定において、小栗は榎本武揚、大鳥圭介、

水野忠徳らと徹底抗戦を主張する。

慶応4年(1868年)閏4月4日、小栗は東山道軍の命を受けた軍監豊永貫一郎、原保太郎に

率いられた。高崎藩・安中藩・吉井藩兵より東善寺にいるところを捕縛され、

閏4月6日朝4ツ半(午前11時)、取り調べもされぬまま、烏川の水沼河原(現在の群馬県高崎市)に

家臣の荒川祐蔵・大井磯十郎・渡辺太三郎と共に引き出され、斬首された。享年42。

|

水野 忠徳

みずの ただのり

浦賀奉行

長崎奉行

|

文化7年(1810年)[1] - 慶応4年7月9日(1868年8月26日))

江戸時代末期(幕末)の旗本、幕臣。諏訪庄右衛門頼篤の子。

文政5年に水野忠長の養嗣子となる。

嘉永5年4月15日に浦賀奉行、嘉永6年4月26日(1853年6月2日)に長崎奉行に任ぜられた。

安政元年12月24日(1855年2月10日)に日英和親条約を締結後に勘定奉行兼勝手掛、

安政4年12月3日(1858年1月17日)に田安家家老などをつとめる。

文久2年(1862年)7月に公武合体に反対して箱館奉行に左遷され、9月に辞任。

慶応4年(1868年)1月、鳥羽・伏見の戦い後の江戸城に於ける評定で新政府軍に対する

抗戦継続を強く主張するも、間もなく病に倒れ慶応4年7月9日、59歳で死去。憤死とされる

|

永井 尚志

ながい なおゆき

外国奉行

京都町奉行

大目付、若年寄

|

文化13年(1816年)11月3日、三河奥殿藩の第5代藩主・松平乗尹とその側室の間に生まれた。

安政元年(1854年)には長崎海軍伝習所の総監理(所長)として長崎に赴き、長崎製鉄所の

創設に着手するなど活躍した。安政5年(1858年)にそれまでの功績を賞されて呼び戻され、

岩瀬忠震と共に外国奉行に任じられた。南紀派の大老・井伊直弼によって罷免され、失脚した。

直弼没後の文久2年(1862年)、京都町奉行として復帰し、元治元年(1864年)には大目付となる。

慶応3年(1867年)には若年寄にまで出世する。

鳥羽・伏見の戦い後は慶喜に従って江戸へ逃げ戻り、その後は榎本武揚と共に蝦夷地へ

向かって箱館奉行となり、新政府軍と戦った。しかし、敗れて榎本と共に自決しようとしたが、

周囲に止められて降伏した。

明治5年(1872年)、明治政府に出仕し、開拓使御用係、左院小議官を経て、

明治8年(1875年)に元老院権大書記官に任じられた。

明治24年(1891年)7月1日に死去した。享年76 幕末の旗本、三島由紀夫の父方の高祖父

|

竹内 保徳

たけうち やすのり

勘定奉行兼

外国奉行 |

文化4年(1807年) - 慶応3年2月1日(1867年3月6日))は、江戸時代末期(幕末期)の幕臣。

嘉永5年(1852年)勘定吟味役・海防掛に就任。嘉永6年(1853年)の黒船来航後は台場普請掛・

大砲鋳立掛・大船製造掛・米使応接掛を兼任。

安政元年(1854年)、箱館奉行就任。文久元年(1861年)、勘定奉行兼外国奉行に就き、

同年12月に遣欧使節(文久遣欧使節)として30余名を伴い横浜から出港してイギリスへ向かう。

慶応元年(1865年)12月には横浜製鉄御用引受取扱となった。慶応3年(1867年)に死去。

|

竹本 正雅

たけもと まさつね

外国奉行、

神奈川奉行 |

文政9年(1825年) - 明治元年10月7日(1868年11月20日))は、江戸時代末期(幕末期)の幕臣

父は旗本荒川練賢、母は片桐氏。竹本家に養子に入る。

安政6年(1859年)年10月外国奉行に就任、翌月神奈川奉行を兼ねた。

文久2年(1862年)10月大目付となり、12月再び外国奉行を兼ねる。

生麦事件の交渉にあたっては、幕府側の窓口を務めた。

元治元年(1864年)8月、下関戦争の処理交渉に当たった。11月外国奉行を免ぜられ

外交の第一線を退く。幕府倒壊後、程なく病没した。

|

池田 長発

いけだ ながおき

外国奉行

軍艦奉行並 |

幕末の旗本で、備中国井原の領主であった人物。備中松山藩初代藩主・池田長幸の

三男・池田長信を初代とする井原領主の井原池田家の10代目にあたる。

天保8年(1837年)に幕府直参旗本の池田長休の四男として江戸に生まれ、

井原領主・池田長溥の養子となった。

幕末に外国奉行を務め、文久3年(1863年)から元治元年(1864年)にかけて遣欧使節団を率いて

フランスを訪問した。慶応3年(1867年)には一転して罪を許され軍艦奉行並となったが、健康を

害していたため数カ月で職を辞して井原に戻り、以後政治にはかかわらなかった。井原に

学問所を作り青少年を育てることを構想していたが、明治12年(1879年)に没した。

|

柴田 剛中

しばた たけなか

外国奉行

大坂町奉行 |

文政6年1月17日(1823年2月27日)-明治10年(1877年)8月24日)

江戸時代末期(幕末)の江戸幕府旗本・外国奉行。柴田良通の長男

文久2年(1862年)に幕府遣欧使節組頭としてヨーロッパに渡り、開港開市の延期交渉にあたる。

翌年11月に外国奉行として箱館派遣が決定され、翌月には諸大夫に任じられた。

慶応3年5月13日には大坂町奉行、明治政府より出仕要請が出されるが、これを辞退する。

|

栗本 鋤雲

くりもと じょうん

外国奉行、

勘定奉行、

箱館奉行

|

文政5年3月10日(1822年5月1日)- 明治30年(1897年)3月6日)

幕府の典医を務めていた喜多村槐園の三男として生まれる。

長兄の喜多村直寛は幕府医学館考証派の重鎮として著名である

幕末に外国奉行、勘定奉行、箱館奉行を歴任し、明治以後はジャーナリストとして活躍した。

|

川勝 広道

かわかつ ひろみち

若年寄

外国事務副総裁

開成所総奉行

|

天保元年(1830年)、秀氏流川勝家(本家)の10代当主川勝広業の五男として江戸に生まれた。

江戸城無血開城に際して若年寄を務めた、本家の12代当主川勝広運の2歳年下にあたる。

フランス出張中であった外国奉行栗本鋤雲に大政奉還のことを知らせ、

これをフランス外務大臣とフランス駐在の各国使臣に急ぎ伝達させた。

慶応4年2月6日(1868年2月28日)、外国事務副総裁に進んで伝習掛、留学生掛を兼ね、

同年閏4月5日(5月26日)に開成所総奉行となった。

明治7年(1874年)に陸軍中佐兼兵学助に進んだ。新政府は、旧幕臣であっても開明的人材は

登用し、挙国的な体制作りに取り組み始めていたことが窺われる。

明治21年(1888年)9月4日、59歳で没した。

|

福澤 諭吉

ふくざわ ゆきち |

天保5年12月12日(1835年1月10日)- 明治34年(1901年)2月3日)

天保5年12月12日(1835年1月10日)、摂津国大坂堂島浜にあった豊前国中津藩

(現・大分県中津市)の蔵屋敷で下級藩士・福澤百助と妻・於順の次男(末子)として生まれる。

安政元年(1854年)、19歳で長崎へ遊学して蘭学を学ぶ。

足守藩下士で蘭学者・緒方洪庵の適塾(適々斎塾)で学ぶこととなった。

安政3年(1856年)、再び大坂へ出て学ぶ。同年、兄が死に福澤家の家督を継ぐことになる。

安政5年(1858年)、諭吉にも中津藩から江戸出府を命じられる(差出人は江戸居留守役の

岡見清熙)。

万延元年1月19日(1860年2月10日)、諭吉は咸臨丸の艦長となる軍艦奉行・木村摂津守の

従者として、アメリカへ立つ。

帰国した年に、木村の推薦で中津藩に籍を置いたまま幕府外国方(現在の外務省)に

出仕することになった。元治元年(1864年)には、諭吉は郷里である中津に赴き、小幡篤次郎や

三輪光五郎ら6名を連れて来た。

同年10月には外国奉行支配調役次席翻訳御用として出仕し、臨時の「御雇い」ではなく

幕府直参として150俵・15両を受けて、御目見以上となり、「御旗本」となった

慶応3年1月23日(1867年2月27日)には使節主席・小野友五郎と共に横浜から再渡米し、

ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントンD.C.を訪れた。

同年6月27日(1867年7月28日)に帰国した。現地で小野と揉めたため帰国後はしばらく謹慎

江戸開城後、諭吉は新政府から出仕を求められたが辞退し、以後も官職に就かなかった。

翌年には帯刀をやめて平民となった.。明治期以後別記

|

吉田 賢輔

よしだ けんすけ |

1838年(天保9年) - 1893年(明治26年)10月19日)武蔵国江戸生まれ

文久2年(1862年)、外国奉行支配書記、慶応元年同支配調役並、同3年儒者勤方に任ぜられた。

ここで、幕府外国奉行支配調役同僚の福澤諭吉と懇意になり、『西洋旅案内』などの

著書に助力。明治維新後は福澤諭吉を助け、創世記の慶應義塾の教授に就任。

1893年(明治26年)10月19日死去。行年56歳。

|

| 幕府海軍関係の幕臣 |

木村 芥舟

きむら かいしゅう

長崎奉行

軍艦奉行

勘定奉行 |

文政13年2月5日(1830年2月27日 - 明治34年(1901年)12月9日)は、幕末期の幕臣

七代続く浜御殿奉行の木村喜彦(よしひさ)の子として生まれる。

阿部正弘の下では岩瀬、大久保忠寛と並んで重用され、目付のまま長崎表御用取締を

命ぜられ、長崎奉行の職務の監察に当たる。

安政4年(1857年)、長崎に赴任した木村は長崎海軍伝習所の取締に就任する。

井伊直弼の下に軍艦奉行並を仰せつけられた。井伊は、安政の大獄にあたって同僚の

岩瀬忠震一人を狙いうちにしたため岩瀬は蟄居となり、上家禄も取り上げられた。

万延元年(1860年)、前年6月に締結された日米修好通商条約の批准のためアメリカに

使節を派遣することになった

帰国後の木村は井上清直とともに軍艦奉行の職務に復帰。幕府海軍の創設を目指して

様々な活動を行っている。

明治元年には勘定奉行に進み、戊辰戦争では江戸城開城の事務処理を務めた。

明治34年(1901年)12月9日に72歳で死去 明治政府には仕官断り隠居

|

勝 海舟

かつ かいしゅう

軍事総裁 |

文政6年1月30日(1823年3月12日) - 明治32年(1899年)1月19日)

父は旗本小普請組(41石)の勝小吉、10代の頃から島田虎之助に入門し剣術・禅を学び

直心影流剣術の免許皆伝となる。

弘化2年(1845年)から永井青崖に蘭学を学んで赤坂田町に私塾「氷解塾」を開く。安政の

改革で才能を見出され、長崎海軍伝習所に入所。万延元年(1860年)には咸臨丸で渡米し、

帰国後に軍艦奉行並となり神戸海軍操練所を開設。

戊辰戦争時には幕府軍の軍事総裁となり、徹底抗戦を主張する小栗忠順に対し、早期停戦と

江戸城無血開城を主張し実現。明治期以後別記

|

矢田堀 鴻

やたぼり こう

軍艦頭取

海軍総裁 |

文政12年(1829年) - 明治20年(1887年)12月18日)

幕府小普請方、荒井精兵衛の三男として、江戸に生まれる。小普請方、矢田堀又蔵の養子

安政2年(1855年)、長崎海軍伝習所が開かれる運びとなって、矢田堀は、勝海舟、永持亨次郎と

ともに筆頭格で伝習生に選ばれる。

文久元年(1861年)、軍艦奉行・木村芥舟によって、軍艦頭取に取り立てられる。

矢田堀が幕府の海軍総裁に就任したのは鳥羽・伏見の戦いの敗戦の後である。

矢田堀は徳川家の静岡藩への転出に従って、静岡に移った。以降、静岡で沼津兵学校校長を

務めたほか、のちには東京へ出て新政府にも出仕した。工部省、左院などを転々

明治20年(1887年)末、数えの59歳で死去

|

榎本 武揚

えのもと たけあき

海軍副総裁

|

1836年10月5日(天保7年8月25日) - 1908年(明治41年)10月26日)

江戸下谷御徒町柳川横町(現在の東京都台東区浅草橋付近)、通称・三味線堀の組屋敷で

西丸御徒目付・榎本武規の次男として生まれる

1858年(安政5年)海軍伝習所を修了し、江戸の築地軍艦操練所教授となる

1862年(文久2年)3月にオランダに蒸気軍艦1隻(開陽丸)を発注することとし、

留学先もオランダへ変更となった

榎本ら留学生は開陽丸とともにオランダ・フリシンゲン港を出発、

慶応3年)3月26日、横浜港に帰着

1867年末には幕府艦隊を率いて大坂湾へ移動しており、京都での軍議にも参加していた

戊辰戦争では旧幕府軍を率いて蝦夷地を占領、いわゆる「蝦夷共和国」の総裁となった。

箱館戦争で敗北し降伏、東京・辰の口の牢獄に2年半投獄された。

敵将・黒田清隆の尽力により助命され、釈放後、明治政府に仕えた。

明治期以後別記

|

荒井 郁之助

あらい いくのすけ

|

天保7年4月29日(1836年6月12日) - 明治42年(1909年)7月19日)

江戸・湯島天神下上手代町(東京都文京区)の組屋敷に生まれる。父は幕府御家人で

後年に関東郡代付の代官を務めた荒井清兵衛(顕道)

文久2年(1862年)9月には軍艦操練所頭取に就任、慶応3年(1867年)5月には歩兵頭並に進級

慶応4年(1868年)1月に軍艦頭を命じられて海軍職に復帰、海軍副総裁榎本武揚らと共に

新政府軍支配下に置かれた江戸を脱出、箱館戦争に身を投じることとなる。

箱館政権(俗に蝦夷共和国)下では海軍奉行となり、宮古湾海戦および

箱館湾海戦に奮闘する降伏後は死刑を免れて榎本らと共に開拓使の役人として

新政府に出仕、明治9年(1876年)6月に辞任して開拓使仮学校・女学校校長

明治23年(1890年)8月には初代中央気象台長に就任

|

甲賀 源吾

こうが げんご |

遠江国掛川藩家臣、甲賀孫太夫秀孝の第4子として、掛川藩江戸藩邸で生まれる。

安政6年(1859年)、幕臣となって軍艦操練方手伝出役を任ぜられ、翌年には神奈川港警衛。

慶応4年(1868年)には軍艦頭並に昇進したが、すでに戊辰戦争が始まっていた。

明治2年(1869年)3月、新政府軍蝦夷地征伐の報せを聞いて、海軍奉行となった荒井や

フランス軍人らと協議の末、「甲鉄艦」奪取作戦を決行。

「高雄丸」とともに宮古湾をめざしたが、悪天候のため、「蟠竜丸」ははぐれ、「高雄丸」は故障し、

「回天丸」のみが宮古湾海戦に突入することとなった。

劣勢に耐えて左足や右腕を銃弾に撃ち抜かれながらも甲板上で猛然と指揮していた

甲賀だったが、ついに頭(こめかみ)を撃ち抜かれて戦死した。享年31。

|

| 幕府海軍関係の幕臣 |

高島 秋帆

たかしま

しゅうはん |

寛政10年(1798年)、長崎町年寄の高島茂起(四郎兵衛)の三男として生まれた。

文化11年(1814年)、父の跡を継ぎ、のち長崎会所調役頭取となった。

出島のオランダ人らを通じてオランダ語や洋式砲術を学び、私費で銃器等を揃え

天保5年(1834年)に高島流砲術を完成させた。

天保12年5月9日、武蔵国徳丸ヶ原(現在の東京都板橋区高島平で日本初となる

洋式砲術と洋式銃陣の公開演習を行なった。

天保13年、長崎会所の長年にわたる杜撰な運営の責任者として長崎奉行・伊沢政義に

逮捕・投獄され、高島家は断絶となった。武蔵国岡部藩にて幽閉されたが、洋式兵学の必要を

感じた諸藩は秘密裏に秋帆に接触し教わっていた。

元治元年に『歩操新式』等の教練書を「秋帆高島敦」名で編纂した(著者名は本間弘武で、

秋帆は監修)。慶応2年(1866年)、69歳で死去した。

|

竹中 重固

たけなか

しげかた |

文政11年(1828年) - 明治24年(1891年))は、江戸幕府後期の旗本。

旗本・竹中元幸の長男として生まれる。父元幸の死後に家督を相続するが、のち、本家である

旗本交代寄合(美濃不破郡岩手5000石)・竹中重明の養嗣子となる。

慶応4年(1868年)、鳥羽・伏見の戦いでは主戦派として伏見奉行所へ出陣するが、幕府軍敗北に

よって罷免・官位剥奪される。のちに純忠隊を結成し、彰義隊の支部隊として新政府と交戦した。

彰義隊の敗退後は輪王寺宮を奉じて奥羽を転戦し、のちに蝦夷共和国の

海陸裁判所頭取に就任した。

維新後は領地没収・除族のうえ、福岡藩預り、のちに竹中家預りに処される。

明治4年、養父重明とともに北海道に入植する。明治24年(1891年)、死去。享年64

|

松平太郎

|

天保10年(1839年) - 明治42年(1909年)5月24日)

幕末の幕臣。陸軍奉行並。いわゆる「蝦夷共和国」において副総裁を務めた。

岩津松平家の血を引くとされる幕臣・松平九郎左衛門親似(150俵)の子に生まれ、

江戸の仏学者・村上英俊の塾に入門する。

慶応4年(1868年)1月に戊辰戦争が勃発すると、2月には歩兵頭を経て陸軍奉行並に任命され、

陸軍総裁・勝海舟の下で旧幕府軍の官軍への反発を抑える役目を負うが、

主戦論者だった松平は大鳥圭介や榎本武揚らと図って自らも抗戦に参加。

江戸を脱出し、今市にて大鳥と合流、軍資金を届けている。その後会津戦争で敗れると

榎本らと共に蝦夷地へ渡った。蝦夷地占領後に行われた「公選入札」(選挙)において榎本に次ぐ

得票を得て、箱館政権における副総裁に就任した。

明治2年(1869年)5月の新政府軍の総攻撃の際には、奮戦するも敵わず、18日に降伏した。

榎本らと東京に護送され、榎本や大鳥らと同様、東京辰ノ口糾問所に禁固。明治5年(1872年)に

釈放され、明治政府に開拓使御用係・開拓使五等出仕に任ぜられて箱館在勤を命じられたが、

翌年には辞した。明治42年(1909年)、伊豆湯本屋で病死享年71

|

大鳥 圭介

|

天保4年2月25日(1833年4月14日) - 明治44年(1911年)6月15日)は、日本の西洋軍学者、

幕臣、軍人、官僚、外交官。正二位勲一等男爵。

播磨国赤穂郡赤松村(現在の兵庫県赤穂郡上郡町岩木丙石戸)の医師・小林直輔の子として

生まれる。幼名、慶太郎

父も学んだ閑谷学校で漢学、儒学、漢方医学を学ぶ。嘉永2年(1849年)、上郡に帰郷し、

蘭方医・中島意庵の助手となる(この頃名を圭介と改める)。嘉永5年(1852年)5月2日、

蘭学修行の為、上坂して緒方洪庵の適塾で蘭学と西洋医学を学んだ後、安政元年に

適塾時代の仲間と共に江戸に出る。

安政4年、縄武館(江川塾)に兵学教授として招かれる傍ら、中浜万次郎に英語を学んだ。

安政5年(1858年)、服部元彰の紹介で故郷を領地とする尼崎藩に8人扶持で

取り立てられ「藩士」となった。その後、徳島藩を経て安政6年(1859年)に蕃書調所へ出仕。

文久元年(1861年)12月、江川英敏の推挙により、御鉄砲方附蘭書翻訳方出役として出仕。

文久3年(1863年)8月20日、海陸軍兵書取調方出役。

元治2年(1865年)1月28日、陸軍所に出仕した後は富士見御宝蔵番格として正式に「幕臣」に

取り立てられ、俸禄50俵3人扶持の旗本となる。

慶応4年(1868年)1月28日、歩兵頭に昇進。鳥羽・伏見の戦い後の江戸城における評定では

小栗忠順、水野忠徳、榎本武揚らと共に交戦継続を強硬に主張する。

仙台にて榎本武揚と合流して蝦夷地に渡り、箱館政権の陸軍奉行となる。箱館戦争では

遅滞戦術を駆使し粘り強く戦ったものの、徐々に追い詰められ、明治2年5月18日、五稜郭で

降伏したのち、東京へ護送され、軍務局糺問所へ投獄された。

|

窪田 鎮章

くぼた しげあき |

文政10年(1827年) - 慶応4年1月4日(1868年1月28日))は、江戸時代末期(幕末)の武士。

窪田鎮勝(蒲池鎮克)の子。大身旗本(2,000石)、幕府歩兵隊連隊長。

文政10年(1827年)、西国郡代の窪田治部右衛門鎮勝の子として誕生。安政4年6月、

講武所調方出役軍制改正御用に任じられ、安政5年10月に外国奉行支配書物御用出役、

文久元年2月には神奈川奉行支配調役並出役

鳥羽・伏見の戦いでは、幕府歩兵隊の第12連隊の隊長として参陣。幕府軍の劣勢を

跳ね返すべく、同じく歩兵連隊長の佐久間信久や会津藩兵、土方歳三率いる新選組の兵と

共に奮戦するが重傷を負い、慶応4年(1868年)に大坂に下る船の中で死去。

|

沼間 守一

ぬま もりかず |

天保14年12月2日(1844年1月21日) - 明治23年(1890年)5月17日)は、江戸幕臣出身の政治家、

ジャーナリスト。江戸牛込にて幕臣・高梨仙太夫の第2子として生まれる。

弘化6年(1849年)、沼間平六郎の養子となる。漢学を儒者・杉原心斉に学ぶ。

慶応4年1月、歩兵奉行並に昇進。3月、士官約20名を連れ兄・須藤時一郎とともに江戸を

脱走。会津で遊撃隊(銃隊)を編成する。会津で遊撃隊(銃隊)を編成する。4月、会津を出て

日光方面にて大鳥圭介とともに板垣退助らの新政府軍と戦う。7月、会津に戻り遊撃隊を伝習し、

下旬に庄内藩へ移動、農兵を訓練する。9月に庄内藩が降伏したため12月に江戸へ護送される

明治期以後別記

|

| 京都治安維持関係 |

鵜殿 鳩翁

うどの きゅうおう |

1808年(文化5年) - 1明治2年6月6日)は、江戸時代後期、幕末期の幕臣である。

甚左衛門。諱は長鋭。号は鳩翁。官位は民部少輔。父は熊倉茂寛で次男。

南紀派の井伊直弼が大老に就任して安政の大獄を開始すると左遷された。これは、

彼が攘夷を主張していたためと言われている。1860年(万延元年)、名を鳩翁と号した

1863年(文久3年)2月5日、将軍徳川家茂上洛警護のために結成された浪士組の取締役に

就任するが、浪士組が清河八郎の策略や、それに伴う近藤勇らとの対立により本来の役目を

果たせないまま壬生浪士組(後の新選組)・新徴組に分裂する事になると辞職した。

明治には静岡(静岡県)に住み、1869年(明治2年)、62歳で没した。

|

清河 八郎

|

天保元年10月10日(1830年11月24日) - 文久3年4月13日(1863年5月30日))

出羽国庄内藩領清川村(現・山形県東田川郡庄内町)の郷士の齋藤豪寿の子。

北辰一刀流の開祖千葉周作の玄武館で剣を磨き免許皆伝を得、江戸幕府の

学問所昌平黌に学んだ。その後、清河塾を開設。当時、江戸市中で学問と剣術を

一人で教える塾は清河塾だけであった。

安政7年{万延元年}(1860年)に起こった桜田門外の変に強い衝撃を受け、倒幕・尊王攘夷の

思想を強める。この事件を契機に、清河塾に憂国の士が集まりだす。その中には幕臣の

山岡鉄太郎(鉄舟)・笠井伊蔵・松岡万、薩摩藩の伊牟田尚平・樋渡八兵衛・神田橋直助・

益満休之助、同門であった安積五郎らがいる。

同年、清河を盟主として虎尾の会を結成。発起人は山岡鉄太郎ら15名。

その後、山岡鉄舟らを通して松平春嶽(幕府政事総裁)に急務三策(1. 攘夷の断行、

2. 大赦の発令、3. 天下の英材の教育)を上書する。尊攘志士に手を焼いていた幕府は

これを採用し、松平忠敏のもとに浪士組が結成される(234名)

文久3年(1863年)2月23日、将軍・徳川家茂上洛の際、その前衛として清河は盟主として

浪士組を率いて京都へ出発。京都に到着した夜、清河は浪士を壬生の新徳寺に集め本当の

目的は将軍警護でなく尊王攘夷の先鋒にあると述べる。浪士組の動静に不安を抱いた幕府は

浪士組を江戸へ呼び戻す。清河は江戸に戻ったあと浪士組を動かそうとするが、京都で完全に

幕府と対立していたため狙われていた

文久3年4月13日、幕府の刺客、佐々木只三郎・窪田泉太郎など6名によって麻布一ノ橋

(現麻布十番商店街そば)で討たれ首を切られた[8]。享年34。

|

松岡 万

まつおか よろず |

天保9年(1838年) - 明治24年(1891年)3月17日)は、日本の武士(幕臣・駿府藩士)

鷹匠組頭の家に生まれる。勤王思想(尊王攘夷)に共鳴して勤王の儒学者・頼三樹三郎に師事し、

頼が安政の大獄で処刑された際には、刑場から片腕を盗み取って神棚に供えたといわれる。

その後、清河八郎が尊王攘夷を唱えて結成した虎尾の会に入会し、浪士組(のちの新徴組)の

隊士募集に尽力、剣術の腕前も高く評価され、浪士取締役の一人となる

明治維新後、謹慎中の徳川慶喜が水戸藩から駿府藩に移されることになり、松岡は精鋭隊

(のち新番組と改名)の隊長として隊士50人余を率いて清水港から宝台院まで警護した。

明治8年(1875年)に上京し、警視庁の警察官となった。

|

芹沢 鴨

せりざわ かも |

文久3年9月16日(1863年10月28日)もしくは9月18日(10月30日))は、幕末の水戸藩浪士

出自、出生年には諸説ある。文久3年(1863年)2月5日、清河八郎の周旋により江戸で結成された

浪士組に新見錦・平山五郎・野口健司・平間重助等を伴い参加し、六番組小頭に任命された。

のちに壬生浪士(新選組)を結成する。そして江戸の剣術道場試衛館の近藤勇・土方歳三・

沖田総司・山南敬助らも加わって、京都まで行動をともにする。

文久3年(1863年)9月9月16日あるいは18日、新選組は島原の角屋で芸妓総揚げの宴会を開いた。

大雨が降る深夜、突然数人の男たちが芹沢の寝ている部屋に押し入り暗殺される

暗殺は土方歳三・沖田総司・藤堂平助・御倉伊勢武らが実行したとある。西村兼文(新選組が

屯所を置いた西本願寺の寺侍)の『新撰組始末記』では実行者は土方・沖田・山南・原田に

なっている。事件は長州藩士の仕業とされ、9月18日(18日暗殺説によれば20日)に

芹沢と平山の葬儀が神式に則り盛大に執り行われた。

|

近藤 勇

|

新撰組に記載 |

土方 歳三

ひじかたとしぞう |

新撰組に記載 |

佐々木

只三郎

ささき

たださぶろう |

天保4年(1833年) - 慶応4年1月12日(1868年2月5日)は、江戸時代末期(幕末)の

武士・旗本、京都見廻組隊士、陸奥国の会津藩領内(福島県)において会津藩士・佐々木源八の

三男として生まれる。親戚であった旗本・佐々木弥太夫の養子となる。

神道精武流を学び「小太刀日本一」と称され、幕府講武所の剣術師範を務めたと伝えられる。

京都守護職の会津藩主・松平容保に従う兄・手代木直右衛門を動かし、清河八郎の策を容れ、

文久2年(1862年)、浪士組結成に伴い京都へ上る。只三郎は決裂した清河に抗し、京都残留を

決めた近藤勇らを京都守護職の支配下に置くように取り計らった。

文久3年(1863年)には江戸へ戻り、麻布で窪田泉太郎などと共に浪士組の清河八郎を暗殺する。

元治元年(1864年)には京都見廻組を率い、新撰組と共に尊攘派志士から恐れられ、

禁門の変にも出動。元見廻組隊士・今井信郎の証言から、慶応3年(1867年)の京都近江屋で

土佐藩の坂本龍馬・中岡慎太郎を暗殺したとされる(近江屋事件)。

戊辰戦争が勃発すると幕府軍の一員として鳥羽・伏見の戦いに参戦するが、樟葉(枚方市付近)で

腰に銃弾を受けて重傷を負い、慶応4年(1868年)、和歌山に敗走中、紀三井寺で死去。享年35。

|

| 戊辰戦争関係 |

山岡 鉄舟

やまおか

てっしゅう

|

天保7年6月10日(1836年7月23日)-明治21年(1888年)7月19日

幕末から明治時代の幕臣、政治家、思想家。剣・禅・書の達人としても知られる。

江戸に生まれる。家が武芸を重んじる家だったため、幼少から神陰流、樫原流槍術、

北辰一刀流を学び、武術に天賦の才能を示す。

浅利義明(中西派一刀流)門下の剣客。明治維新後、一刀正伝無刀流(無刀流)の開祖となる。

幕臣として、清河八郎とともに浪士組を結成。江戸無血開城を決定した勝海舟と西郷隆盛の

会談に先立ち、官軍の駐留する駿府(現在の静岡市)に辿り着き、単身で西郷と面会する

明治政府では、静岡藩権大参事、茨城県参事、伊万里県権令、侍従、宮内大丞、

宮内少輔を歴任した。勝海舟、高橋泥舟とともに「幕末の三舟」と称される。

身長6尺2寸(188センチ)、体重28貫(105キロ)と大柄な体格であった。

明治21年(1888年)7月19日9時15分、皇居に向かって結跏趺坐のまま絶命。死因は胃癌であった。

享年53。 |

高橋 泥舟

たかはし

でいしゅう

|

天保6年2月17日(1835年3月15日) - 明治36年(1903年)2月13日)は、日本の武士・幕臣

江戸において、旗本・山岡正業の次男として生まれる。母方を継いで高橋包承の養子となる。

生家の山岡家は槍の自得院流(忍心流)の名家で、精妙を謳われた長兄・山岡静山に就いて

槍を修行、海内無双、神業に達したとの評を得るまでになる。

生家の男子がみな他家へ出た後で静山が27歳で早世、山岡家に残る英子の婿養子に迎えた

門人の小野鉄太郎が後の山岡鉄舟で、泥舟の義弟にあたる。

文久2年(1862年) 新徴組結成。取締責任者

慶応2年(1866年) 新設の遊撃隊頭取。槍術教授頭取を兼任

慶応4年(1868年) 幕府が鳥羽・伏見の戦い敗戦後、帰京した徳川慶喜に恭順を説く

勝海舟が、徳川家処分の交渉のため官軍の西郷隆盛への使者としてまず選んだのは、

その誠実剛毅な人格を見込んで泥舟であった。

後に徳川家が江戸から静岡に移住するのに従い、地方奉行などを務め、一時田中城を預かる。

廃藩置県後は職を辞して東京に隠棲、書画骨董の鑑定などで後半生を送った。

明治36年(1903年)2月13日、牛込矢来町の自宅で没す。享年69

勝海舟、山岡鉄舟と並んで「幕末の三舟」

|

川勝 広運

かわかつ

ひろかず |

文政11年(1828年)-明治8年(1875年)6月29日,越前勝山藩主の小笠原長貴の五男として

江戸に生まれ、嘉永4年(1851年)に旗本の川勝左京の養子となった。

文久2年(1862年)4月8日、小栗忠順の推挙により、小姓組兼講武所砲術教授方出役から

目付となり、同年7月5日に勘定奉行勝手方となった。

文久3年(1863年)8月14日、陸軍奉行並となったが、元治元年(1864年)8月19日に寄合となった。

慶応元年(1865年)7月10日、長崎奉行並となったが、同年7月晦日に職を辞した(寄合)。

滝川具挙と共に長州征討の参謀役を担当した。

慶応3年(1867年)4月7日、養父左京の家督(丹波内2,570石余)を継ぎ、同年6月17日に

若年寄並となった。慶応4年正月23日、恭順派に与して若年寄に進み、勝海舟、大久保一翁らと

共に江戸城無血開城に尽力した。

明治維新後、大久保一翁東京府知事のもとで、明治6年(1873年)から東京府参事を務めた。

明治8年(1875年)6月29日、48歳で没した。 |

渋沢成一郎

しぶさわ

せいいちろう

|

1838年7月30日(天保9年6月10日) - 1912年8月30日)

武蔵国血洗島村(現埼玉県深谷市)の農民・渋沢文左衛門(文平)の長男として生まれる。

尊皇攘夷の志をもった親戚の篤太夫(のちの渋沢栄一)らと共に高崎城乗っ取り計画を

計画するも頓挫。一旦は江戸へ逃れるが、元治元年(1864年)、一橋家当主一橋慶喜に仕える。

慶応4年、戊辰戦争が起こると、鳥羽・伏見の戦いに参戦。江戸帰還後、将軍警護を主張し、

自分と志を同じくする幕臣等を集め、彰義隊を結成し、頭取に就任する

榎本武揚率いる旧幕府脱走軍とともに蝦夷地に行き、箱館戦争に参戦

明治以降

明治時代は、喜作と改名し、栄一の仲介で大蔵省に入る。出仕後、近代的製糸産業の

調査のためヨーロッパに渡航。帰国後の明治6年(1873年)に大蔵省を退職。

経済の才能を見込まれ、小野組に入る。のちに相場師、実業家として手腕を発揮し、

後に生糸貿易業、廻米問屋(「廻船問屋組合」の代表[2])などを経営するなど、明治時代の

実業家として大きな成功を収めた。

大正元年(1912年)8月30日、75歳で死去した。

|

天野 八郎

|

1831年(天保2年) - 1868年12月21日(明治元年11月8日))

上野国甘楽郡磐戸村の名主大井田吉五郎忠恕の次男、直心影流を学ぶ。

1865年、江戸町火消し与力の広浜喜之進の養子となったが、翌1866年に離縁し、

自ら旗本天野氏を称して天野八郎と名乗った。

1868年、京都において戊辰戦争の緒戦である鳥羽・伏見の戦いで幕府軍が敗れ、

江戸城では幕臣の間で恭順派と抗戦派が対立する。八郎は再起を目指す幕府急進派の

一員となり、渋沢成一郎が結成した

彰義隊の副頭取となる。彰義隊は江戸の市民から慕われたが、無血開城後は内部で

路線対立が起こり、八郎が抗戦を主張したため渋沢が脱退。

八郎が頭取として実権を持ち、上野寛永寺を本拠に置いて新政府軍に徹底抗戦しようとした。

5月15日の上野戦争において新政府軍に敗れ、捕らえられて獄中で病死、享年38。

|

松本 良順

まつもと

りょうじゅん

|

天保3年6月16日(1832年7月13日) - 明治40年(1907年)3月12日)は、幕末から明治期の

日本の医師(御典医、軍医)、 江戸麻布(東京都港区)に生まれる

嘉永元年(1848年)、佐倉藩で病院兼蘭医学塾「佐倉順天堂」を開設していた父佐藤泰然の

元へ行き、助手を勤める。嘉永2年(1849年)、松本良甫の養子となる。

安政4年(1857年)閏5月18日、長崎伝習之御用を命じられ、長崎海軍伝習所に赴く。

オランダ軍軍医のポンペに医学等の蘭学を学ぶ。

文久3年(1863年)12月26日、奥医師に進み、医学所頭取となる。

慶応4年(1868年)の戊辰戦争では、歩兵頭格医師として幕府陸軍の軍医、次いで

奥羽列藩同盟軍の軍医となり、会津戦争後、仙台にて降伏した。戦後一時投獄されるが

赦免され、出獄後に山縣有朋などの薦めで明治4年(1871年)に兵部省に出仕。

明治6年(1873年)大日本帝国陸軍軍医総監となる。

明治23年(1890年)9月30日 貴族院議員に勅選される。

明治40年(1907年)3月12日 大磯の邸宅において心臓病のため死去、享年75

|

高松 凌雲

たかまつ

りょううん

|

天保7年12月25日(1837年1月31日)- 大正5年(1916年)10月12日)

筑後国(現・福岡県)で庄屋の子として生まれた。20歳の時、久留米藩家臣の川原家の

養子となった。22歳で江戸にいる兄・古屋佐久左衛門を頼って上京し、医師を志すようになる。

蘭方医(オランダ医学)として著名だった石川桜所の門下に入り、オランダ医学を徹底的に学んだ。

全国から俊才が集まっていた適塾に入塾し、緒方洪庵の指導を受けた。

徳川慶喜が第15代将軍となったため、凌雲は幕府から奥詰医師として登用されることとなった。

留学生としてパリに1年半、蝦夷地に幕臣の国を作ろうとした榎本武揚らに合流。箱館戦争に

医師として参加する。

明治11年(1878年)12月、医師会の席上、医師会長であった凌雲は、貧民を無料で診察する

組織「同愛会」の設立を提案する。この提案は支持を集め、

翌・明治12年(1879年)、民間救護団体の前身と言われる同愛社が創設された。

大正5年(1916年)、満79歳で死去

|

伊庭 八郎

いば はちろう |

天保15年(1844年)、「幕末江戸四大道場」の一つに数えられる御徒町の剣術道場「練武館」を

営む心形刀流宗家を、養子となって継いだ伊庭秀業の長男として江戸に生まれた。

元治元年、江戸幕府に大御番士として登用されると直ぐに奥詰(将軍の親衛隊)となった。

幕臣師弟の武術指導のための講武所がつくられると教授方を務めた。

新政府軍の江戸入りを阻止するため、箱根の関所を占拠しようとして小田原藩兵と戦闘となった。

小田原藩と箱根山崎で戦いが起こり、三枚橋で小田原藩士・高橋藤五郎(鏡心一刀流)に

左手首の皮一枚を残して斬られた。このため自ら前腕の途中から先を切断。以後、

左手は不自由となった。箱館に到着後、旧幕軍役職選挙で、歩兵頭並、遊撃隊隊長となった。

徹底抗戦を主張し、隻腕で有りながらも遊撃隊を率いて奮戦したが、木古内の戦いで

胸部に被弾し当時の医療では為す術は無く、致命傷となった。開城の前夜に榎本武揚の

差し出したモルヒネを飲み干して自殺した。享年26。

|

| 大奥関係 |

天璋院

てんしょういん

篤姫

あつひめ |

天保6年12月19日(1836年2月5日) - 明治16年(1883年)11月20日

今和泉島津家の当主・島津忠剛の長女として薩摩国鹿児島城下て生まれる。

本家当主で従兄・島津斉彬の養女になり本姓と諱は源 篤子(みなもと の あつこ)に、

近衛忠煕の養女となった際には藤原 敬子(ふじわら の すみこ)と名を改めた

第13代将軍・徳川家定の正室となり、年寄の幾島を伴って大奥に入った

家定との縁組について、将軍継嗣問題で一橋派であった斉彬が天璋院を徳川家へ

輿入れさせて発言力を高め、慶喜の次期将軍を実現させようと考えたとする見方が

これまでは一般的であった。安政5年7月6日(1858年8月14日)に家定が急死し、

同月16日(8月24日)には斉彬までもが死去してしまう。

篤姫の結婚生活はわずか1年9ヶ月であった。

戒名は天璋院殿従三位敬順貞静大姉、通称天璋院と名乗る。

天璋院と静寛院宮は、島津家や朝廷に嘆願して徳川の救済と慶喜の助命に尽力

明治16年11月13日、徳川宗家邸で脳溢血で倒れる。意識が回復しないまま、11月20日に49歳

|

和宮親子

内親王 |

弘化3年閏5月10日(1846年7月3日) - 明治10年(1877年)9月2日)

仁孝天皇の第八皇女。孝明天皇の異母妹。明治天皇は甥にあたる。

江戸幕府第14代将軍・徳川家茂の正室

文久2年(1862年)2月11日、和宮と家茂の婚礼が行われる。」

慶応2年7月20日、家茂が大坂城にて死去。輪王寺宮慈性入道親王を戒師として落飾し、

同年12月9日、「静寛院宮」を称す。

明治10年(1877年)9月2日、療養先の箱根塔ノ沢環翠楼にて死去、享年32

|

瀧山

たきやま |

文化2年(1805年) - 明治9年(1876年)1月14日)

御鉄砲百人組・大岡義方の長女。名は多喜とも。同じころに大奥勤めをしていた

ませは姪にあたる。

文政元年(1818年)、14歳で大奥に上がる。その後、才覚が認められて家祥付御年寄を経て

将軍付御年寄に任じられた。慶応2年に家茂が亡くなった際、御年寄職を辞したと考えられる

晩年夫婦養子を迎えて「瀧山」の苗字を名乗らせ、瀧山家を興した。

明治9年(1876年)、72歳で没。

|

| |

|

| |

|