徳川四天王/徳川十六神将/徳川二十将

| 酒井家 |

本多家 |

井伊家 |

平岩家 |

鳥居家 |

大久保 |

有馬家 |

内藤家 |

高木家 |

屋代家 |

| 米津家 |

三河渡辺 |

蜂谷家 |

服部家 |

水野家 |

大河内 |

三河松井 |

|

|

|

|

譜代大名(ふだいだいみょう)は、江戸時代の大名の出自による分類の一つである。

譜代大名の定義

| 1.徳川将軍家により取り立てられた大名のうち、親藩及び、外様大名と、その支藩(分家)を除いたものを指す。 |

| 2.関ヶ原の戦い以前より、徳川氏に臣従して取り立てられた大名を指す。 |

| 3.幕府の要職に就任する資格のある大名を指す。、老中・若年寄をはじめとする幕閣の要職に就く資格があることである。 |

狭義の徳川家譜代

| 狭義の徳川家譜代は、代々松平家に仕えた家や、家康に取り立てられた家を指す。これらの家は臣従した |

| 時期をさらに細分化して、「安祥譜代」「岡崎譜代」「駿河譜代」などと称されている。 |

| 安祥譜代(7家) - 酒井氏、大久保氏、本多氏、阿部氏、石川氏、青山氏、植村氏、またあるいは、酒井、大久保、 |

|

本多、榊原、平岩、植村ともいう。 |

|

※6家しか掲載されていない。上記に挙げた阿部、石川、青山が含まれていない。 |

| 岡崎譜代(16家) - 井伊氏、榊原氏、鳥居氏、戸田氏、永井氏、水野氏、内藤氏、安藤氏、久世氏、 |

|

三河井上氏、安倍氏、秋元氏、渡辺氏(伯太藩)、伊丹氏、屋代氏 |

| 駿河譜代 - 板倉氏、太田氏(太田資宗流)、西尾氏、土屋氏、森川氏(生実藩)、稲葉氏(稲葉正成の系統、 |

| (稲葉正成の系統、能登守家は外様)、藤堂氏、高木氏(丹南藩)、堀田氏(出自からは三 |

| 三河衆のため譜代の理由不明)、三河牧野氏(牛久保牧野氏)、奥平氏、岡部氏、小笠原氏、朽木氏、 |

| 諏訪氏、保科氏、土岐氏、稲垣氏、一色丹羽氏、三浦氏、遠山氏(苗木藩)、加賀氏、 |

| 内田氏、小堀氏、三河西郷氏、奥田氏、毛利氏(内膳家、断絶)、山口氏(牛久藩)、柳生氏、 |

| 蜂須賀氏(阿波富田藩家・廃藩)、増山氏 |

|

|

左衛門尉酒井家

酒井氏は元来、三河国碧海郡酒井村あるいは同国幡豆郡坂井郷の在地領主であった

と考えられている。江戸時代に作成された酒井氏の系譜によると、大江氏の流れを汲み、

その祖は大江広元とされ、大江広元の五男の大江忠成を開祖とする三河の

海東氏の庶流という。大江広元の五男の大江忠成を開祖とする三河の海東氏の

庶流という。酒井広親(庶長子)で、成長した広親は親氏系の酒井氏の

始祖となったとされる。 |

|

左衛門尉酒井家

広親の長男とされる酒井氏忠(親忠)の家系は代々左衛門尉を名乗ったので左衛門尉家といい、

初代・氏忠から数えて5代目が酒井忠次となる。忠次は、松平広忠・家康父子に仕えた重臣として知られる。

酒井 忠次 徳川四天王

徳川四天王・徳川十六神将ともに筆頭とされ、家康第一の功臣として称えられている。

中では最高位の従四位下・左衛門督に叙位任官されている。1588年、長男の家次に家督を譲って隠居する。

1 |

臼井藩 |

譜代 3万石 下総国(千葉佐倉市) 臼井城 1590年 - 1604年

1.酒井家次(いえつぐ) 酒井忠次の長男

|

| 2 |

上野

高崎藩 |

譜代 5万石 上野国(群馬高崎) 高崎城 1604年 - 1616年

1.酒井家次(いえつぐ) 酒井忠次の長男 |

| 3 |

越後

高田藩 |

譜代 10万石 越後国(上越市) 高田城 1616年 - 1618年

| 1.酒井家次(いえつぐ) 従五位下。左衛門尉 |

| 2.酒井忠勝(ただかつ) 従四位下。宮内大輔 家次の長男 |

|

| 4 |

松代藩 |

譜代 10万石 信濃国(長野市) 松代城 1619年-1622年

1.酒井忠勝(ただかつ) 従四位下。宮内大輔 家次の長男 |

| 5 |

庄内藩 |

譜代 13.8万石 出羽国(山形鶴岡) 鶴ヶ岡城

| 1.忠勝(ただかつ)〔従四位下・宮内大輔〕 |

|

| 2.忠当(ただまさ)〔従四位下・摂津守〕 |

忠勝の長男 |

| 3.忠義(ただよし)〔従四位下・左衛門尉〕 |

忠当の長男 |

| 4.忠真(ただざね)〔従四位下・左衛門尉〕 |

忠義の長男 |

| 5.忠寄(ただより)〔従四位下・左衛門尉、老中〕 |

支藩・松山藩主酒井忠予の次男 |

| 6.忠温(ただあつ)〔従五位下・左衛門尉〕 |

忠寄の長男 |

| 7.忠徳(ただあり)〔従四位下・左衛門尉、侍従〕 |

忠温の長男 |

| 8.忠器(ただかた)〔従四位下・左衛門尉、少将 |

忠徳の長男 |

| 9.忠発(ただあき)〔従四位下・左衛門尉、侍従〕 |

忠器の長男 |

| 10.忠寛(ただとも)〔従四位下・左衛門尉〕 |

忠器の十二男 |

| 11.忠篤(ただずみ)〔従四位下・左衛門尉〕 |

忠発の五男 |

| 12.忠宝(ただみち)〔従五位(明治33年に従三位 |

忠発の六男 |

廃藩置県 |

支藩

| |

出羽

松山藩 |

2万石 庄内藩領より分与された新田を領有した藩。出羽国飽海郡松山(山形県酒田市)に居所を構え、

廃藩置県まで存在した。

| 1.忠恒(ただつね)〔従五位下・大学頭〕 |

忠勝の三男 |

| 2.忠豫(ただやす)〔従五位下・石見守〕 |

忠恒の長男 |

| 3.忠休(ただよし)〔従五位下・石見守 若年寄〕 |

宗家初代・酒井家次の五男 |

| 4.忠崇(ただたか)〔従五位下・石見守〕 |

忠休の次男 |

| 5.忠禮(ただのり)〔従五位下・大学頭〕 |

忠温の次男 |

| 6.忠方(ただみち)〔従五位下・石見守〕 |

忠禮の長男 |

| 7.忠良(ただよし)〔従五位下・紀伊守〕 |

忠方の長男 |

| 8.忠匡(ただまさ)〔従五位下・大学頭〕 |

忠良の三男 |

廃藩置県 |

| |

大山藩 |

新田1万石 出羽国

| 江戸時代前期正保4年(1647年)から寛文8年(1668年)まで存在した藩であった |

| 庄内藩初代藩主・酒井忠勝の死去に際し、2代藩主忠当への遺言に基づき、忠勝の7男・忠解が、 |

| 正保4年(1647年)庄内藩領のうち田川郡内の大山(鶴岡市)で新田1万石を分与され、陣屋を構え立藩した |

| 寛文8年(1668年)嗣子が無く、藩主死去に伴い収公され幕府領となった |

藩主:酒井忠解(さかい ただとき)〔従五位下・備中守〕 |

| |

余目領 |

初代藩主酒井忠勝の2男忠俊の長男忠高に天和2年(1682年)余目で5000石の分知が行なわれ、

旗本となった。養子忠盈嗣子無く元禄9年(1696年)に収公され幕府領となった |

| |

沢度藩 |

1万2000石 出羽国

| 江戸時代初期に出羽国村山郡左沢(山形県西村山郡大江町)付近を領有した藩で、 |

| 庄内藩の支藩ではないが庄内藩主酒井忠勝の弟・直次が封じられたことからここに記す。 |

| 藩主直次が寛永8年(1631年)3月10日に嗣子なく没したため収公され幕府領となった |

| 藩主:酒井直次(さかい なおつぐ) 〔従五位下・右近大夫〕 庄内藩主酒井忠勝の弟 |

|

|

|

雅楽頭酒井家(うたのかみけ)

三河国坂井郷出身。徳川氏の譜代家臣・酒井正親の次男。若い頃から徳川家康に仕える

雅楽頭系:酒井家宗家初代 酒井重忠

|

|

広親の次男とされる酒井家忠の家系は、代々雅楽助(のち雅楽頭)を名乗り、雅楽頭家(うたのかみけ)と呼ばれる

酒井雅楽助正親は左衛門尉家の忠次と同じく家康青年期の重臣のひとりで、三河統一の過程で西尾城主に

取り立てられ、直臣最初の城主となる。

| 1 |

川越藩 |

譜代 1万石 (1590年 - 1601年) 駿河国

1.重忠(しげただ) 〔従五位下・河内守〕 正親の次男

|

| 2 |

前橋藩

|

譜代 3万3千石→5万2千石→12万2千石→15万石 (1601 - 1749) 上野国

| 1.重忠(しげただ) 〔従五位下・河内守〕 |

|

| 2.忠世(ただよ) 〔従四位下・雅楽頭、侍従 大老〕12万2千石 |

重忠の長男 |

| 3.忠行(ただゆき) 〔従四位下・阿波守〕15万2千石 |

忠世の嫡男 |

| 4.忠清(ただきよ) 〔従四位下・雅楽頭、左近衛少将 大老〕 |

忠行の長男 |

| 5.忠挙(ただたか) 〔従四位下・雅楽頭〕 |

忠清の長男 |

| 6.忠相(ただみ) 〔従四位下・雅楽頭〕 |

忠拳の長男 |

| 7.親愛(ちかよし) 〔従四位下・雅楽頭〕 |

忠相の長男 |

| 8.親本(ちかもと) 〔従四位下・雅楽頭、侍従〕 敦賀藩2代藩主酒井忠菊の長男 |

| 9.忠恭(ただずみ) 〔従四位下・雅楽頭、左近衛少将 老中首座〕 敦賀藩2代藩主酒井忠菊の四男 |

|

| 3 |

姫路藩

|

譜代 15万石 播磨国

| 1.忠恭(ただずみ |

従四位下、侍従、左近衛少将老中首座 |

|

| 2.忠以(ただざね) |

従四位下、河内守、雅楽頭、侍従 |

忠仰の長男 |

| 3.忠道(ただみち) |

従四位下、主計頭、備前守 |

忠以の長男 |

| 4.忠実(ただみつ) |

従四位下、雅楽頭、侍従、左近衛少将 |

忠以の次男 |

| 5.忠学(ただのり |

河内守、侍従、左近衛少将、雅楽頭 |

忠道の八男 |

| 6.忠宝(ただとみ |

雅楽頭、従四位下、侍従 |

忠実の五男 |

| 7.忠顕(ただてる) |

従四位下、侍従、雅楽頭、左近衛少将 |

三河田原藩主・三宅康直の長男 |

| 8.忠績(ただしげ |

従四位下侍従、雅楽頭、左近衛権少将 |

姫路藩分家の旗本酒井忠誨の長男 |

| 9.忠惇(ただとし |

雅楽頭従三位、正三位 |

御小姓組番頭酒井忠誨の四男 |

| 10.忠邦(ただくに |

贈従三位従四位下、侍従、雅楽頭 |

野伊勢崎藩主・酒井忠恒の九男 |

廃藩置県 |

支藩

酒井 忠世(さかい ただよ)

| 江戸時代初期の大名。江戸幕府の老中、大老。上野那波藩主、伊勢崎藩主を経て前橋藩(厩橋藩)2代藩主 |

| 酒井重忠の長男で、慶長10年(1605年)に将軍職を譲られた秀忠付きの筆頭年寄となり |

| |

伊勢崎藩 |

5万2,000石。譜代 上野

1.忠世(ただよ)〔従四位下 雅楽頭 侍従〕 父重忠が死去して遺領の厩橋3万3千石を継ぎ、

前橋藩を継ぎ 領地と併せて8万5千石となる。 |

酒井 忠能(さかい ただよし)

| 寛永5年(1628年)3月17日、酒井忠行の次男として江戸屋敷に生まれる。寛永13年(1636年)に祖父の忠世と |

| 父が相次いで死去すると、兄の忠清と共に遺領を相続し、忠能は上野那波郡など3郡2万2500石を分知されて |

| 伊勢崎藩主(那波藩主)となった。 |

| 1 |

伊勢崎藩 |

2万2,500石。譜代 上野国

1.忠能(ただよし)〔従五位下 日向守〕 宗家前橋藩主第3代酒井忠行の次男

|

| 2 |

小諸藩 |

譜代、3万石(1662年-1679年) 信濃国

1.酒井忠能(ただよし)<従五位下。日向守>

|

| 3 |

田中藩 |

譜代 4万石 駿河国

1.忠能(ただよし):奏者番 第5代将軍綱吉時に逼塞と勤務怠慢を理由に改易

5000石の旗本寄合として存続 |

酒井 忠交(さかい ただかた)

宝暦4年(1754年)2月22日、酒井家姫路藩の初代藩主・酒井忠恭の八男として生まれる。

1万石を分与されて姫路新田藩を立藩し、帝鑑詰めとなった。

| |

姫路

新田藩 |

1万石。譜代

| 1.酒井忠交(ただかた)従五位下、左近将監、縫殿頭 |

| 2.酒井忠質(たださた)縫殿頭 |

忠交の次男 |

| 3.酒井忠全(ただやす) |

忠質の子享年3歳改易 |

|

酒井 忠寛(さかい ただひろ)

大老・酒井忠清の三男、第5代前橋藩主兄の忠挙より2万石を分与されて、支藩である伊勢崎藩を立藩した。

| |

伊勢崎藩 |

2万石。譜代 上野国

| 1.忠寛(ただひろ) 〔従五位下 下野守〕 |

|

| 2.忠告(ただつぐ) 〔従五位下 下野守〕 |

遠江横須賀藩主・西尾忠成の五男 |

| 3.忠温(ただはる )〔従五位下 駿河守〕 |

上野前橋藩主忠恭の四男 |

| 4.忠哲(ただあきら) 〔従五位下 下野守〕 |

忠温の次男 |

| 5.忠寧(ただよし) 〔従五位下 信濃守〕 |

忠哲の長男 |

| 6.忠良(ただかた) 〔従五位下 伊賀守〕 |

忠寧の長男 |

| 7.忠恒(ただつね) 〔従五位下 志摩守〕 |

忠寧の次男 |

| 8.忠強(ただつよ) 〔正五位 下野守〕 |

忠恒の四男 |

| 9.忠彰(ただあき) 〔正四位 下野守〕 |

忠恒の八男 |

廃藩置県 |

|

酒井 忠利(さかい ただとし)

酒井正親の三男。徳川家康の再従弟にあたる。兄重忠と共に家康に仕え、小牧・長久手の戦いでは

大いに戦功を立てた。 |

| 1 |

田中藩 |

譜代 1万石 駿河国

1.忠利(ただとし): 従五位下・備後守 老中 酒井正親の三男

|

| 2 |

川越藩 |

譜代 2万石→3万7千石→8万石→10万石 (1609年 - 1633年)

| 1.忠利(ただとし)〔従五位下・備後守 老中〕 2万石→3万7千石 |

| 2.忠勝(ただかつ)〔従四位上・左少将・讃岐守 老中のち大老〕8万石→10万石 忠利の子 |

|

| 3 |

小浜藩 |

譜代、11万3000石→10万3000石 若狭国

| 1.酒井忠勝(ただかつ)従四位上。讃岐守。左少将。 |

老中・大老 |

| 2.酒井忠直(ただなお)従四位下。修理大夫。侍従。 |

忠勝の四男 |

| 3.酒井忠隆(ただたか)従四位下。遠江守。 |

忠直の長男 |

| 4.酒井忠囿(ただその)従四位下。靭負佐。 |

忠隆の長男 |

| 5.酒井忠音(ただしげ)従四位下。修理大夫。侍従。 |

越前敦賀藩主酒井忠稠の次男 |

| 6.酒井忠存(ただあきら)従五位下。備後守。 |

忠音の三男 |

| 7.酒井忠用(ただもち)従四位下。修理大夫。侍従。 |

忠音の四男 |

| 8.酒井忠与(ただよし)従四位下。遠江守。 |

忠音の五男 |

| 9.酒井忠貫(ただつら)従四位下。修理大夫。 |

忠与の長男 |

| 10.酒井忠進(ただゆき)従四位下。若狭守。侍従。 |

越前敦賀藩主酒井忠香の七男 |

| 11.酒井忠順(ただより)従四位下。修理大夫。 |

忠貫の次男 |

| 12.酒井忠義(ただあき)従四位上。若狭守。修理大夫。少将。 |

忠進の五男 |

| 13.酒井忠氏(ただうじ)従四位下。若狭守。 |

旗本酒井忠欽の四男 |

| 14.酒井忠禄(ただとし)従四位上。少将。(酒井忠義の再任) |

忠進の五男 |

廃藩置県

|

酒井 忠国(さかい ただくに)

| 忠国の父は酒井忠朝と言い、若狭小浜藩初代藩主・酒井忠勝の長男で小姓組番頭を皮切りに、 |

| 奏者番、若年寄などを歴任。内外共に認める後継者として幕閣の若手の出世育成コースを駆けた。 |

| つまり酒井家家中だけではなく、幕府からも公に後継者として認められていた上での政治活動である。 |

| 慶安2年(1649年)廃嫡、勘当される。若狭小浜藩嫡子の座は、末弟である忠直に替った。 |

| 廃嫡および幕閣追放の理由は定かではない |

| のちに小浜藩を継いだ弟忠直は、兄忠朝の長男忠国に対し、小浜藩安房領等から1万石を分知し |

| 安房勝山藩が成立。子孫は大名となった。 |

| |

安房

勝山藩 |

1万石→1万2000石。(譜代)

| 1.酒井忠国(ただくに)従五位下。大和守。 |

酒井忠朝(忠勝の長男)の長男 |

| 2.酒井忠胤(ただたね)従五位下。備前守。 |

忠国の長男 |

| 3.酒井忠篤(ただあつ)従五位下。越前守。 |

忠胤の長男 |

| 4.酒井忠大(ただもと)従五位下。大和守。 |

忠篤の長男 |

| 5.酒井忠鄰(ただちか)従五位下。越前守。 |

忠大の次男 |

| 6.酒井忠和(ただより)従五位下。大和守。 |

忠鄰の長男 |

| 7.酒井忠嗣(ただつぐ)従五位下。越前守。 |

忠和の次男 |

| 8.酒井忠一(ただかず)従五位下。安芸守。 |

忠嗣の次男 |

| 9.酒井忠美(ただよし)従五位下。大和守。 |

忠一の長男 |

廃藩置県

|

支藩

酒井 忠稠(さかい ただしげ)

若狭小浜藩の第2代藩主・酒井忠直の次男

天和2年(1682年)9月、父・忠直の死去で1万石を分与され、小浜藩の支藩である敦賀藩を立藩した。

| |

敦賀藩 |

1万石。(譜代)。(1682年-1871年) 別名を鞠山藩(まりやまはん)

| 1.酒井忠稠(ただしげ)従五位下。右京亮。 |

小浜藩主・酒井忠直の次男 |

| 2.酒井忠菊(ただぎく)従五位下。飛騨守。 |

忠稠の長男 |

| 3.酒井忠武(ただたけ)従五位下。右京亮。 |

忠菊の三男 |

| 4.酒井忠香(ただか)従五位下。飛騨守。 |

忠菊の八男 |

| 5.酒井忠言(ただのぶ)従五位下。相模守。 |

忠香の四男 |

| 6.酒井忠蓋(ただえ)従五位下。飛騨守。<えは草冠+盡> |

忠言の長男 |

| 7.酒井忠眦(ただます)従五位下。右京亮。<ますは田+比> |

忠蓋の四男 |

| 8.酒井忠経(ただつね)従五位下。右京亮。 |

忠眦の四男 |

廃藩置県 |

|

| 酒井家のまとめ |

左衛門尉酒井家

宗家 - 臼井藩3万石→高崎藩5万石→高田藩10万石→

松代藩10万石→庄内藩15万石

分家 - 左沢藩1万2千石

分家 - 大山藩1万石

分家 - 松山藩2万5千石

|

雅楽頭酒井家

宗家 - 川越藩1万石→前橋藩3万3千石(後、最大時15万2千石)→

姫路藩15万石

分家 - 伊勢崎藩2万石

別家 - 田中藩1万石→川越藩2万石(後、最大時10万石)→小浜藩12万3千

分家 - 勝山藩1万石

分家 - 敦賀藩1万石 |

酒井 忠次 酒井 忠次 |

酒井重忠 酒井重忠 |

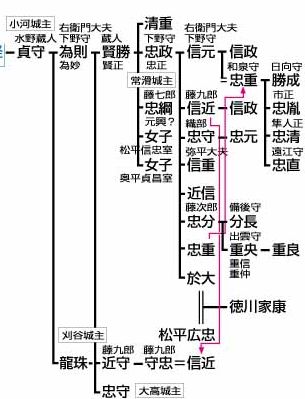

| 酒井氏系譜 |

|

| 親氏 |

| (松平氏初代) |

| ┏━━━━━━╋━━━━━━┓ |

| 松平信広 泰親 広親 |

| (松平郷松平家) (松平氏2代)(称 酒井氏) |

| ┣━━━━━━━┓ |

| 氏忠 家忠 |

| ┃ ┃ |

| 忠勝 信親 |

| ┃ ┃ |

| 康忠 家次 |

| ┣━━━┓? ┃ |

| 忠親 忠尚 清秀 |

| ┃ ┃ |

| 忠次 正親 |

| (左衛門尉家) (雅楽頭家) |

|

|

|

| 日本の氏族の一つ。もともとは本田氏と共用された姓氏であったが、いつの間にか分別されたという。 |

| 江戸時代の譜代大名・旗本家となった本多氏が著名である。他に、織田伊勢守家の家臣から |

| 外様大名となった。本多利久・本多利朝の一族(大和高取藩家)も存在する。 |

藤原氏北家兼通流の二条家綱の後裔。家綱の孫と自称する右馬允秀豊が豊後国の本多郷を

領したことから本多氏と称し、やがて三河国に移住したのが定説。 |

| 実際の本多氏は、古くから松平氏に仕えた三河国の譜代の家系である。 |

| 安祥七譜代の一つに挙げられている。三河三奉行の一人本多重次(作左衛門)、 |

| 徳川四天王に数えられる本多忠勝、徳川家康の参謀となった本多正信が有名。 |

| 宗家については忠勝の家系をこれにあてる説が一般的な通説であるが、 |

| 正信の家系を宗家とする説もある。本多家は江戸時代には、多くの一族が大名・旗本として栄えた。 |

| 本多家の大名は十三家、旗本は45家あり他に例をみない。 |

| 江戸時代を通して徳川宗家と分家以外に使用できなかった葵紋を、唯一許されていた。 |

| 本多氏は徳川家から「葵紋」の使用を認めた事項がある。本多氏の大名家は、大きく分けて |

| 上記の6家に分類することができ、いずれも譜代大名である。そのうち2家は改易された |

忠勝の家系− 康俊の家系− 重次の家系− 正信・正重の家系− 康重の家系 |

|

平八郎家 本多 忠勝 徳川四天王

| 戦国時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。徳川氏の家臣。安祥松平家(徳川本家)の最古参の安祥譜代の |

| 本多氏で、本多忠高の長男として天文17年(1548年)、三河国額田郡蔵前(愛知県岡崎市西蔵前町)で生まれる |

| 徳川四天王・徳川十六神将・徳川三傑に数えられ、家康の功臣として現在も顕彰されている。 |

|

| 1 |

大多喜藩 |

譜代。10万石→5万石 上総国

| 1.本多忠勝(ただかつ):従五位下 中務大輔 関ヶ原の戦い後に桑名藩へ10万石 |

| 2.本多忠朝(ただとも):従五位下 出雲守大坂夏の陣で討死 1601年 - 1615年 |

忠勝の次男 |

| 3.本多政朝(まさとも):従五位下 甲斐守 |

|

本多忠政の次男 |

|

| 4 |

姫路藩 |

譜代 15万石 播磨国

| 1.忠政 |

従四位下、侍従 |

| 2.政朝 従四位下。甲斐守、侍従 |

本多忠政の次男 |

| 3.政勝 従四位下、内記、侍従 |

本多忠朝の次男 |

|

| 5 |

郡山藩 |

譜代 15万石→12万石 大和国 (1639年 - 1679年)

| 1. 政勝(まさかつ)〔従四位下、内記・侍従〕 |

| 2.政長(まさなが)〔従五位下、中務大輔〕 |

政朝の長男 |

| 3.忠国(ただくに)〔従四位下、中務大輔・侍従〕 陸奥守山藩主・松平頼元の次男 |

|

| 6 |

福島藩 |

譜代 15万石 1679年~1682年

|

| 7 |

姫路藩 |

譜代 15万石 播磨国

| 1.忠国従四位下侍従 |

| 2.忠孝官位はなし 幼少を理由に忠孝は越後村上藩に移封 |

| 12歳で死去した。無嗣であったため本来であれば断絶であったが、 |

本多忠勝以来の名門の家系であったため、幕命により一族の

本多忠良が家督を相続した。しかし、禄高は15万石から5万石に減封され、 |

| さらに、三河刈谷藩に移封された。 |

|

| 8 |

村上藩 |

譜代、15万石→5万石 越後国

| 1.本多忠孝(ただたか)<なし> |

| 2.本多忠良(ただよし) <従四位下。中務大輔。侍従> 播磨山崎藩主・本多忠英の長男 |

|

| 9 |

刈谷藩 |

5万石(譜代) 三河国

1.本多忠良(ただよし) 従四位下。中務大輔。侍従。側用人。老中

|

| 10 |

古河藩 |

5万石(譜代・10万石格) 下総

| 1.本多忠良(ただよし) 従四位下。中務大輔。侍従。 播磨山崎藩主・本多忠英の長男 |

| 2.本多忠敝(ただひさ) 従五位下。中務大輔。 本多忠良の次男 |

|

| 11 |

浜田藩 |

譜代 5万石(10万石格) 石見国 (1759年 - 1769年)

| 1.忠敞(ただひろ) 〔従五位下・中務大輔〕 |

|

| 2.忠盈(ただみつ) 〔従五位下・中務大輔〕 |

信濃国松代藩主・真田信弘の六男 |

| 3.忠粛(ただとし) 〔従五位下・中務大輔〕 |

忠敞の長男 |

|

| 12 |

岡崎藩 |

譜代 5万石(10万石格) 三河国

| 1.本多忠粛(ただとし) |

|

| 2.本多忠典(ただつね)従五位下、中務大輔 |

石見浜田藩主・本多忠盈の次男 |

| 3.本多忠顕(ただあき)従五位下、中務大輔 |

伊予国西条藩第6代藩主・松平頼謙の次男 |

| 4.本多忠考(ただなか) |

忠顕の四男 |

| 5.本多忠民(ただもと)〔奏者番・寺社奉行・京都所司代・老中〕 讃岐高松藩主松平頼儀の四男 |

| 6.本多忠直(ただなお) |

信濃小諸藩の第9代藩主・牧野康哉の五男 |

廃藩置県

|

宗家の流れ

1.忠勝と長男忠政は大多喜藩より桑名藩へ→その後忠政の長男忠刻が千姫との婚姻で姫路藩へ移封するが忠刻には

子が早死し 忠刻も結核で早死し弟の政朝が姫路藩2代を継ぐ、政朝の次男3代目政勝→郡山藩へ移封

次男忠朝は2代大多喜藩を継ぎ→3代が忠政が龍野藩に移封し、宗家の姫路藩3代を次男政朝が継ぐ、龍野藩は

忠刻の甥の小笠原 長次(母が本多忠政の子)が継ぐことで本多家から小笠原家へ

2.政勝の郡山藩事件(跡目相続事件)

政勝には嫡子政長、及び次男政信がいたが、政長はまだ6歳であったため、跡を継がせるわけにはいかなかった

(本多家には家訓として幼君に家督を継がせてはならぬという掟があった)。

そこで政朝は、従弟の政勝に家督を譲り、政長成長の暁には家督を政長に譲るようにと遺言を残していた。

政勝は、遺言を無視し実子の政利に家督を譲りたいと大老酒井忠清に取り入る画策するが、家臣が納得せずに跡目相続問題

幕府の裁定により、所領15万石のうち9万石を政長が、残り6万石を政利が継ぐようにと命じられた。

この騒動は「九・六騒動」と呼ばれている。不満を抱いた政利は、延宝7年(1679年)夏、政長を毒殺した。

幕府の再びの裁定は、政長の跡継ぎである忠国(忠勝の子・本多忠政の外曾孫)が15万石と家督を相続した上で

陸奥国福島藩へ移封、政利は播磨国明石藩へ移封というものであった。

天和2年(1682年)、政利は政長の毒殺の陰謀などが露見し、所領没収の上で三河国岡崎藩の牢獄に入獄し、同地で死去した。

本多 忠刻(ほんだ ただとき) 忠政の長男 千姫と婚姻

| 後の姫路藩主・本多忠政の長男として生まれる。祖父の本多忠勝が慶長6年(1601年)に桑名藩に入部すると、 |

| 忠政と共に桑名に移った。大坂夏の陣では忠政と共に出陣し、敵の首級を挙げた |

| 徳川家康の孫娘で豊臣秀頼の正室だった千姫と婚姻した。子は長女・勝姫と長男・幸千代が生まれたが |

| 3歳で早世し、忠刻も寛永3年5月7日(1626年6月30日)に結核のため死去した。 |

| 弟の政朝が世子となって姫路藩第2代藩主となる。 |

支藩

| |

姫路新田藩 |

10万石→5万石と4万石→4万石と5万石。譜代。 播磨姫路藩の新田支藩だった藩 1617年 - 1626年

| 1.本多忠刻(ただとき) |

本多忠政の長男 |

| 2.本多政朝(まさとも) 従四位下。甲斐守、侍従 |

姫路藩2代 |

| 3.本多政勝(まさかつ) 従四位下、内記、侍従 |

本多忠朝の次男で姫路藩第3代藩主 |

|

父宗家4代の政朝は、大阪夏の陣で戦死

| |

山崎藩 |

譜代 1万石 播磨 (1679年 - 1871年)

| 1.忠英(ただひで)〔従五位下、肥後守 大番頭〕 |

大和郡山藩主・本多政勝の三男 |

| 2.忠方(ただみち)〔従五位下、肥後守〕 |

忠英の次男 |

| 3.忠辰(ただとき)〔従五位下、肥前守〕 |

忠英の三男 |

| 4.忠堯(ただとう)〔従五位下、大和守〕 |

忠辰の長男 |

| 5.忠可(ただよし)〔従五位下、肥後守 大番頭〕 |

越前丸岡藩主・有馬孝純の次男 |

| 6.忠居(ただおき)〔従五位下、大和守〕 |

忠可の長男 |

| 7.忠敬(ただたか)〔従五位下、肥後守〕 |

忠居の次男。 |

| 8.忠鄰(ただちか)〔従五位下、肥前守 大坂定番〕 |

忠居の四男 |

| 9.忠明(ただあき)〔従五位下、肥前守〕 |

忠鄰の次男 |

廃藩置県

|

本多 忠義系

| 慶長7年(1602年)、本多忠政の三男として生まれた。祖父・忠勝の血を受け継いだ勇将で、 |

| 大坂の陣では年少であるにもかかわらず出陣して功を挙げた。 |

| 寛永8年(1631年)、父・忠政が死去すると、播磨姫路藩の所領のうち4万石を分与された。 |

| 兄・政朝から1万石を分与され都合5万石 |

| 1 |

掛川藩 |

7万石。譜代 遠江国

1.本多忠義(ただよし):従五位下 能登守 桑名藩2代藩主 本多忠政 三男

|

| 2 |

村上藩 |

譜代、10万石 越後国

1.本多忠義(ただよし)<従五位下。能登守>

|

| 3 |

白河藩 |

帝鑑間 譜代 12万石 磐城国 (1649年 - 1681年)

1.忠義(ただよし) 従五位下 能登守

2.忠平(ただひら) 従四位下 能登守 忠義の長男

|

| 4 |

宇都宮藩 |

譜代 11万石 下野国

1.本多忠平(ただひら)従四位下。能登守

|

| 5 |

郡山藩 |

譜代 12万石→5万石 大和国 (1685年 - 1723年)

| 1.忠平(ただひら)〔従四位下、能登守〕 |

|

| 2.忠常(ただつね)〔従五位下、能登守〕 |

忠義の六男 |

| 3.忠直(ただなお)〔従五位下、信濃守〕 |

浅川藩本多忠晴の長男 |

| 4.忠村(ただむら)〔夭折のため官位官職なし〕 |

忠直の次男 享年13 |

| 5.忠烈(ただつら)〔官位官職なし〕 5万石で相続享年8 継嗣が無く断絶し、改易 忠直の次男 享年8 |

|

| 1 |

石川藩 |

1万石。譜代 陸奥国 奥国白河藩主・本多忠平により1万石を分与

1.本多忠利(ただとし)従五位下、山城守、長門守 |

本多忠義の次男 |

| 2 |

挙母藩 |

譜代 1万石 三河国

| 1.忠利(ただとし)従五位下・長門守 陸奥石川より入封 |

| 2.忠次(ただつぐ)従五位下・山城守 |

長府藩の藩主・毛利綱元の次男 |

| 3.忠央(ただなか)従五位下・長門守 遠江相良へ転封 |

本多忠次の長男 |

|

| 3 |

相良藩 |

1万5000石。譜代 遠江国

1.本多忠央(ただなか)<従五位下。長門守> 金森頼錦が悪政を理由に改易で連座して改易

改易の理由:金森頼錦は美濃八幡藩の第2代藩主で年貢の件で(郡上一揆)が勃発

|

本多 忠周系 本多忠義の五男

寛文2年(1662年)11月25日、陸奥白河藩主である長兄本多忠平から2500石を分与され、別家をたてる。

天和3年(1683年)2月2日に寺社奉行に任じられるのと同時に3000石を加増され、合計1万石となり大名に列した

将軍徳川綱吉より、勤務怠慢として寺社奉行を免職され、2年後の元禄2年6月には加増分の3000石を没収されて旗本に戻った。

| |

足助藩

あすけ |

譜代。1万石 三河国

1.本多忠周(ただちか)従五位下、伊予守、淡路守

以後、忠周系本多平八郎家は、7,000石の旗本寄合として明治維新を迎えた。 |

本多 忠以(ただちか)系 本多忠義の三男

寛文2年(1662年)11月25日、陸奥白河藩主である長兄本多忠平から1万石を分与され、浅川藩を立藩し、その初代藩主となった。

寛文4年(1664年)5月14日に死去。享年25。弟の忠晴が後を継いだ。

| 1 |

浅川藩 |

譜代、1万石、 磐城国

| 1.本多忠以ただもち) |

本多忠義の三男 |

| 本多 忠晴 ただはる)従五位下、弾正少弼 文武両道の名君 |

本多忠義の四男 |

|

| 2 |

伊保藩 |

譜代。1万石→1万5000石 三河国

1.本多忠晴(ただはる)<従五位下。弾正少弼>

|

| 3 |

相良藩 |

1万5000石。譜代 遠江国

| 1.本多忠晴(ただはる)<従五位下。弾正少弼> |

| 2.本多忠通(ただみち)<従五位下 弾正少弼> |

本多忠直の長男 |

| 3.本多忠如(ただゆき)<従五位下。越中守> |

忠直の三男 |

|

| 4 |

陸奥泉藩 |

1万5000石→2万石→1万8000石。譜代 陸奥国

| 1.本多忠如(ただゆき) |

| 2.本多忠籌(ただかず)従四位下、弾正大弼、侍従側用人→老中格 |

忠如の長男 |

| 3.本多忠誠(ただしげ)従五位下、河内守、越中守 |

忠籌の長男 |

| 4.本多忠知(ただとも)従五位下、河内守、弾正少弼 |

忠誠の長男 |

| 5.本多忠徳(ただのり)従五位下、越中守若年寄 |

忠知の三男 |

| 6.本多忠紀(ただとし)従五位下、能登守 |

忠知の四男 |

| 7.本多忠伸(ただのぶ)従三位、宮中祗候 |

忠行の長男 |

廃藩置県 |

|

彦八郎家 本多 忠次・康俊

本多 忠次

| 戦国時代末期の武将。三河国宝飯郡伊奈郷(愛知県豊川市伊奈町)の伊奈城々主(伊奈本多氏5世) |

| のちの近江国膳所藩主本多氏の祖。通称は隼人佑・縫殿助・彦八郎。 |

| 酒井忠次に同陣して戦い、酒井忠次の次男・九十郎(のちの康俊)を迎え養嗣子とした。 |

本多 康俊

| 三河西尾藩主、近江膳所藩初代藩主。康俊系本多家宗家初代。 |

| 徳川四天王の筆頭・酒井忠次の次男。生母は松平広忠の妹なので、徳川家康とは従兄弟の関係に当たる。 |

| 天正8年(1580年)に本多忠次の養子となった。 |

|

| 1 |

西尾藩 |

譜代、2万石 三河国

1.本多縫殿助康俊 酒井忠次の次男で本多忠次の養子

|

| 2 |

膳所藩

ぜぜ |

譜代、3万石 近江国

| 1.本多康俊(やすとし) |

| 2.本多俊次(としつぐ)従五位下、下総守 |

康俊の長男 |

|

| 3 |

西尾藩 |

譜代、3.5万石 三河国

1.本多俊次 下総守

|

| 4 |

伊勢

亀山藩 |

譜代、5万石 伊勢国

1.本多俊次(としつぐ)従五位下。下総守

|

| 5 |

膳所藩

ぜぜ |

譜代、7万石 近江国

| 1.本多俊次(としつぐ |

| 2.本多康将(やすまさ従五位下、兵部少輔 |

俊次の次男 |

| 3.本多康慶(やすよし従五位下、隠岐守 |

本多康長(康俊の子)の子 |

| 4.本多康命(やすのぶ従五位下、下総守 |

康慶の長男 |

| 5.本多康敏(やすとし 従五位下、主膳正 |

康慶の五男 |

| 6.本多康桓(やすたけ 従五位下、丹後守、隠岐守、下総守 |

伊勢神戸藩主)本多忠統の長男 |

| 7.本多康政(やすまさ 従五位下、下総守 |

伊勢神戸藩主・本多忠統の九男 |

| 8.本多康伴(やすとも 従五位下、隠岐守 |

出羽庄内藩主・酒井忠寄の五男 |

| 9.本多康匡(やすまさ 従五位下、主膳正 |

康伴の長男 |

| 10.本多康完(やすさだ 従五位下、隠岐守 |

本多忠薫の長男 |

| 11.本多康禎(やすつぐ 従四位下、下総守、兵部大輔 |

本多忠薫の三男 |

| 12.本多康融(やすあき 従五位下隼人正 |

康禎の長男 |

| 13.本多康穣(やすしげ 従二位、下総守、主膳正 |

康禎の六男 |

廃藩置県 |

分家

本多 忠恒

近江国膳所藩第2代藩主・本多康将の次男・本多忠恒は、河内国錦部郡・近江国高島郡・甲賀郡において

1万石を分知され、西代藩が立藩した。

| 1 |

西代藩 |

譜代 1万石 河内国 (1679年~1732年)

| 1.忠恒(ただつね)〔従五位下、伊予守〕 |

| 2.忠統(ただむね)〔従五位下、伊予守 若年寄〕 |

忠恒の次男 |

|

| 2 |

神戸藩 |

譜代 1万石→15000石 伊勢国 (1732年~1871年)

| 1.忠統(ただむね)〔従五位下、伊予守 若年寄〕加増により1万5000石 |

| 2.忠永(ただなが)〔従五位下、丹後守〕 |

忠統の五男 |

| 3.忠興(ただおき)〔従五位下、丹後守 大坂加番代〕 |

忠篤の長男 |

| 4.忠奝(ただひろ)〔従五位下、伊予守 大坂加番代〕 |

忠永の次男 |

| 5.忠升(ただたか)〔従四位下、下総守 大坂加番代〕 |

本多忠薫の四男 |

| 6.忠寛(ただひろ)〔従五位下、伊予守 大坂加番代〕 |

忠升の次男 |

| 7.忠貫(ただつら)〔従五位下、河内守 山田奉行〕 |

新庄藩の藩主・戸沢正令の次男 |

廃藩置県 |

|

作左衛門家 本多重次の家系

| 三河国額田郡大平城主本多氏の末裔。三河三奉行の一人で、鬼作左と称される本多重次の家系。 |

| 1613年に重次の子・本多成重が越前国丸岡藩4万3000石を与えられて大名となった。しかし1695年、4代目の重益の時、 |

| 家臣の間に争いが起こった責任を取らされて改易された。その後、許されて旗本となった。 |

本多 重次

| 戦国時代から安土桃山時代にかけての徳川氏の家臣。父は本多重正。 |

| 通称は八蔵、作十郎、作左衛門。子は後に越前国丸岡藩主となる本多成重。 |

| 重次の名より、通称の作左衛門とその勇猛果敢で剛毅な性格に由来する「鬼作左」の通称で知られた。 |

| 天野康景、高力清長と共に徳川家康三河時代からの三河三奉行の一人で、行政面に力を発揮した。 |

|

本多 成重

安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。越前丸岡藩の初代藩主。本多重次の長男。

| |

丸岡藩 |

譜代 4万3000石 越前国 丸岡城

| 1.本多成重(なりしげ |

飛騨守、従五位下 |

松平忠直の付家老 |

| 2.本多重能(しげよし |

従五位下、淡路守 |

成重の長男 |

| 3.本多重昭(しげあき |

従五位下、飛騨守 |

重能の長男 |

| 4.本多重益(しげます |

従五位下、飛騨守 |

重昭の長男 |

| 元禄8年(1695年)3月酒色に溺れ家臣団統率できず改易 後代は旗本寄合組と存続 |

宝永7年(1710年)に2000石の旗本寄合組として復帰した。 |

|

弥八郎家 (本多正信の家系)

| 本多正信 |

| 天文7年(1538年)、本多俊正の次男として三河国で生まれる。はじめ鷹匠として徳川家康に仕えた。 |

| 関ヶ原の戦い以降の徳川家の軍議で、家康の後継者を巡って、井伊直政は娘婿の松平忠吉を、 |

| 大久保忠隣は秀忠を支持することを表明した。それに対して正信は長男の正純とともに結城秀康を支持する |

初期幕政を牛耳る

| 慶長8年(1603年)に家康が将軍職に就任して江戸幕府を開設すると、家康の側近として幕政を実際に |

| 主導するようになった。慶長10年(1605年)に家康が隠居して大御所となり、秀忠が第2代将軍になると、 |

| 正信は江戸にある秀忠の顧問的立場として幕政を主導し、慶長12年(1607年)からは秀忠付の年寄(老中)に |

| までのし上がった。しかしあまりに権勢を得たことは本多忠勝、大久保忠隣ら武功派の不満を買うことにも |

| うことにもつながり、幕府内は正信の吏僚派と忠隣の武功派に分かれて権力抗争を繰り返すようになる。 |

| 慶長18年(1613年)の大久保長安事件で大久保長安一党らを失脚させ、慶長19年(1614年)には |

| 政敵・大久保忠隣らを失脚させるなど、大きな権力を振るった。 |

| 元和2年(1616年)4月、家康が死去すると家督を嫡男の正純に譲り隠居して一切の政務から離れ、 |

| 6月7日に家康の後を追うように死去した。享年79。 |

|

本多 正純

| 本多正信の長男で正信系本多家宗家2代。 |

| 江戸の秀忠には大久保忠隣が、駿府の家康には正純が、そして正純の父・正信は両者の調停を務める形で、 |

| それぞれ補佐として従うようになった。第2代将軍・徳川秀忠の側近となり、年寄(後の老中)にまで列せられた。 |

| 1 |

小山藩 |

譜代 3万3000石→5万3000石 下野国

1.本多正純(まさずみ)従五位下、上野介 |

| 2 |

宇都宮藩 |

譜代 15万5000石 下野国

1.本多正純(まさずみ)従五位下、上野介 |

| 伊丹康勝と高木正次が鉄砲の秘密製造や宇都宮城の本丸石垣の無断修理、さらには秀忠暗殺を画策したと |

される宇都宮城釣天井事件などを理由に11か条の罪状嫌疑を突きつけた。先代よりの忠勤に免じ、

改めて出羽国由利(現在の由利本荘市)に5万5,000石を与える |

| 謀反に身に覚えがない正純は毅然とした態度で応じ、その5万5,000石を固辞した。 |

| これが秀忠の逆鱗に触れることとなり、本多正信系は改易となる |

その後の本多家

| 配流の際、息子の正勝も同罪として由利郡に流されている。 |

| 正勝の次男・正之は配流の地横手にて出生。忠左衛門と称す。正純没後、成瀬正虎に迎えられ、 |

| 尾張犬山に居住したという。寛文4年(1664年)に赦免され、3,000石の旗本として家を再興している。 |

|

三弥左衛門家 (本多正重の家系)よお

本多正重

| 天文14年(1545年)、本多俊正の四男として生まれる。兄正信と共に松平家康の家臣として仕えていたが、永 |

| 永禄6年(1563年)の三河一向一揆では一揆方の武将として兄と共に家康に敵対した。 |

| しかし永禄7年(1564年)に一揆が鎮圧されると家康に帰参した。 |

| 大坂の陣では徳川秀忠に属して、参謀として功を挙げた。その功により、元和2年(1616年)7月に |

| 下総国相馬郡舟戸に1万石を与えられ、大名となった。 |

|

| |

舟戸藩 |

譜代。1万石 下総国

1.本多正重(まさしげ) |

| 長男の正氏は秀次事件で殉死し、次男の正包も早世していたため、外孫で養子の正貫が後を継いだ。 |

| しかし正重の死後、2,000石を削減されたため、舟戸藩は正重1代のみで消滅してしまった。廃藩 |

| 減封は正重の遺言と言われる。正貫が正重の養子所領を8000石で旗本となる |

本多 正永

| 大身旗本・本多正直の長男で正重系本多家4代 |

| (1688年)に寺社奉行となったことから1万石に加増されて舟戸藩主となった。 |

| 1 |

舟戸藩 |

譜代。1万石 下総国

1.本多正永(まさなが)従四位下、侍従、豊前守、紀伊守、伯耆守 |

| 2 |

沼田藩 |

譜代。2万石→4万石。 上野国

| 1.本多正永(まさなが)<従四位下。伯耆守。侍従> |

| 2.本多正武(まさたけ)<従五位下。遠江守> |

榊原久政の次男 |

| 3.本多正矩(まさのり)<従五位下。豊前守> |

正永の弟 |

|

| 3 |

田中藩 |

譜代 、4万石 三河国

| 1.正矩(まさのり):奏者番 |

| 2.正珍(まさよし):奏者番・寺社奉行・老中 |

正矩の三男 |

| 3.正供(まさとも):従五位下、紀伊守 |

正珍の次男 |

| 4.正温(まさはる):従五位下、伯耆守、紀伊守 |

正供の長男 |

| 5.正意(まさおき):奏者番・寺社奉行・若年寄 |

正温の子 |

| 6.正寛(まさひろ):奏者番 |

正意の長男 |

| 7.正納(まさもり):聖堂奉行・駿府城代 |

正意の七男 |

|

| 4 |

長尾藩 |

譜代 、4万石 三河国

| 1.本多正納(まさもり)<従五位下。紀伊守> |

| 2.本多正憲(まさのり) |

|

|

廃藩置県 |

|

豊後守家 (本多康重系)

古くからの家康の譜代家臣である、本多康重の家系(本多彦次郎家)。三河時代では康重の父・広孝が

田原城を託されており、家康からの信任は厚かった。

本多 康重

| 戦国時代の武将。江戸時代前期の大名。三河岡崎藩の初代藩主。広孝系本多家初代。本多広孝の長男。 |

| 天正5年(1577年)、家督を継ぐ。小田原征伐後に家康が関東に移されると、三河田原城より上野白井藩に |

| 移され2万石を与えられた。関ヶ原の戦い後の慶長6年(1601年)には三河岡崎藩に5万石を与えられた。 |

|

| 1 |

白井藩 |

譜代。2万石 上野国 白井城

1.本多康重(やすしげ)従五位下、豊後守

|

2 |

岡崎藩 |

譜代 5万石→5万5000石

| 1.本多康重(やすしげ) |

|

| 2.本多康紀(やすのり)従五位下、伊勢守、豊後守 |

康重の長男 |

| 3.本多忠利(ただとし)従五位下、伊勢守 |

康紀の長男 |

| 4.本多利長(としなが)従五位下、越前守 |

忠利の六男 |

|

| 3 |

横須賀藩 |

譜代 5万石→5万5000石 遠江国

1.利長(としなが)従五位下。越前守

天和2年不行跡や過酷な藩政を布いたとして改易(本多政利の改易に連座したとも)。

後に改めて、出羽村山郡内に1万石を与えられている。

|

| 4 |

村山藩 |

譜代。 1万石 出羽国 (1682年 - 1699年)

| 1.利長(としなが) |

| 2.助芳(すけよし) 従五位、若狭守 |

本多助久(本多忠利の長男)の次男 |

|

| 5 |

糸魚川藩 |

譜代。 1万石 越後国

1.本多助芳(すけよし)従五位下。若狭守

|

| 6 |

飯山藩 |

譜代 2万石→3万5000石 信濃国

| 1.本多助芳(すけよし)従五位下。若狭守 |

| 2.本多康明(やすあきら)従五位下。豊後守 |

助芳の三男 |

| 3.本多助有(すけもち)従五位下。伊勢守 |

助芳の四男 |

| 4.本多助盈(すけみつ)従五位下。相模守 |

本多利紀(本多利政の子孫)の長男 |

| 5.本多助受(すけつぐ)従五位下。豊後守 |

助之の長男 |

| 6.本多助賢(すけとし)従四位下。豊後守 若年寄 |

美濃大垣藩主・戸田氏教の次男 |

| 7.本多助実(すけざね)従五位下。伊勢守 |

助受の三男 |

| 8.本多助成(すけしげ)従五位下。伊勢守 |

助実の長男 |

| 9.本多助寵(すけたか)なし。 |

多助実の八男 |

| 10.本多助実(すけざね)従五位下。伊勢守 |

廃藩置県 |

|

本多氏系図

|

|

| 井伊氏は藤原北家の後裔(系譜上では藤原良門の息子である藤原利世の子孫とされる)を称すも、 |

| 南北朝時代、井伊谷の豪族であった井伊道政は遠江介であるゆえに井伊介とも称した。 |

| 1575年(天正3年)、養母の直虎に育てられていた直親の遺児の井伊直政(後に徳川四天王の1人となる) |

| は今川氏を滅ぼした徳川家康を頼り、多くの武功をたて、1590年(天正18年)には家康の関東入府に伴い |

| 上野国箕輪12万石、関ヶ原の戦いの後には近江国佐和山に18万石を与えられる。 |

|

|

井伊 直政(いい なおまさ) 徳川四天王

| 安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。井伊氏第24代当主。上野国高崎藩の初代藩主。 |

| 後に近江国佐和山藩(彦根藩)の初代藩主。 |

| 徳川氏の家臣(家臣になった当時は外様)。自身が組織した井伊の赤備えは戦国屈指の精鋭部隊として有名 |

| 徳川四天王・徳川十六神将・徳川三傑に数えられ、家康の天下取りを全力で支えた功臣として、現在も顕彰 |

家康の家臣になるまで

| 永禄4年(1561年)2月19日、今川氏の家臣である井伊直親の長男として、遠江国井伊谷で生まれる。 |

| 井伊氏は先祖代々、井伊谷の国人領主であり、直政の祖父(または一族)井伊直盛は今川義元に仕えて |

| 桶狭間の戦いで戦死した。 |

| 父の井伊直親は、直政の生まれた翌、永禄5年(1562年)に謀反の嫌疑を受けて今川氏真に誅殺される。 |

| やがて井伊氏は井伊谷の所領を失い、虎松も今川氏に命を狙われる日々を送っていたが、 |

| 徳川家康に見出され、井伊氏に復することを許され虎松を万千代と改めた。 |

| 1 |

高崎藩 |

譜代 、12万石 上野国

1.井伊直政 従四位下、修理大夫、侍従 |

| 2 |

佐和山藩 |

譜代 、18万石 近江国

1.井伊直政 従四位下、修理大夫、侍従 関ヶ原の戦いで鉄砲の傷が原因で死亡

2井伊直継 直政の長男. |

| 3 |

彦根藩 |

譜代 、18万石→15万石→20万石→25万石→30万石(35万石格)→20万石→23万石 近江国4

近江国の北部を領有した藩。藩庁は彦根城(滋賀県彦根市)に置かれた(入封当初は佐和山城)

藩主は譜代大名筆頭の井伊氏。支藩として一時、彦根新田藩があった。

| 1.直政(なおまさ)〔従四位下・兵部大輔〕18万石 |

| 2.直孝(なおたか)〔正四位上・左中将〕 15万石→20万石→25万石→30万石(35万石格)直政の次男 |

| 3.直澄(なおずみ)〔従四位下・掃部頭、左少将 大老〕 |

直孝の五男 |

| 4.直興(なおおき)〔正四位上・掃部頭、左中将 大老〕 |

直縄の長男 |

| 5.直通(なおみち)〔従四位下・掃部頭、侍従〕 |

直興の8男 |

| 6.直恒(なおつね)〔従四位下・掃部頭、侍従〕 |

直興の10男 |

| 7.直治(なおはる)のち直該(なおもり)〔正四位上・掃部頭、左中将 大老〕 4代・直興が再封 直縄の長男 |

| 8.直惟(なおのぶ)〔従四位下・掃部頭、左少将〕 |

直興の14男 |

| 9.直定(なおさだ)〔従五位下・掃部頭〕 |

直惟の次男 |

| 10.直禔(なおよし)〔従五位下・掃部頭〕 |

直興の14男 |

| 11.直定(なおさだ)〔従五位下・掃部頭〕 再封 |

直興の14男 |

| 12.直幸(なおひで)〔従四位下・掃部頭、侍従 大老〕 |

直惟の次男 |

| 13.直中(なおなか)〔従四位下・掃部頭、侍従〕 |

直幸の6男 |

| 14.直亮(なおあき)〔従五位下・掃部頭 大老〕 |

直中の三男 |

| 15.直弼(なおすけ)〔従四位下・掃部頭、侍従 大老〕 |

直中の十四男 |

| 16.直憲(なおのり)〔従四位上・左近衛権中将〕 30万石→20万石→23万石 |

直弼の次男 |

廃藩置県 |

分家

井伊 直勝 初期銘は直継

| 安土桃山時代から江戸時代前期にかけての譜代大名。徳川氏の家臣。近江佐和山藩主、のちに |

| 上野安中藩初代藩主。直勝系井伊氏初代。直勝は家臣団をまとめ切れず、それを憂慮した家康の裁定によって宗家は弟の直孝に譲る |

| 1 |

安中藩 |

譜代 、3万石 上野国

| 1.井伊直勝(なおかつ)〈従四位下 左近大夫〉 |

直政の長男 |

| 2.井伊直好(なおよし)〈従五位下 兵部少輔〉 |

直勝の長男 |

|

| 2 |

西尾藩 |

譜代 、3万5000石 三河国

1.井伊兵部少輔直好

|

| 3 |

掛川藩 |

譜代 、3万5000石 遠江国

| 1.井伊直好(なおよし):従五位下 兵部少輔 |

| 2.井伊直武(なおたけ):従五位下 伯耆守 |

直好の長男 |

| 3.井伊直朝(なおとも):従五位下 兵部少輔 精神疾患を理由に改易 |

直武の長男 |

| 4.井伊直矩(なおのり):従五位下 兵部少輔 |

彦根藩主・井伊直興の四男 |

|

| 4 |

与板藩

よいた |

譜代 、2万石 越後国

| 1.直矩(なおのり)〔従五位下、兵部少輔〕 |

|

| 2.直陽(なおはる)〔従五位下、丹波守〕 |

直矩の長男 |

| 3.直員(なおかず)〔従五位下、伯耆守〕 |

近江彦根藩の家老・木俣守吉の長男 |

| 4.直存(なおあり)〔従五位下、伊賀守〕 |

伊勢桑名藩主・松平忠雅の四男 |

| 5.直郡(なおくに)〔夭折により官位官職なし〕 |

直存の次男 |

| 6.直朗(なおあきら)〔従四位下、右京大夫、若年寄〕 |

直存の三男 |

| 7.直暉(なおてる)〔従五位下、宮内少輔〕 |

直広の長男 |

| 8.直経(なおつね)〔従五位下、兵部少輔〕 |

直朗の七男 |

| 9.直充(なおみつ)〔従五位下、兵部少輔〕 |

直経の長男直朗の七男 |

| 10.直安(なおやす)〔従五位下、兵部少輔〕 |

彦根藩主・井伊直弼の四男 |

廃藩置県 |

支藩

彦根新田藩

| 江戸時代中期の正徳4年(1714年)より享保19年(1734年)まで存した藩。 |

| 直興の14男・直定が1万石を分与され立藩。享保17年(1732年)、直定は奏者番に就任。 |

| 享保19年、兄で8代藩主の直惟の養嗣子となったため廃藩となった。直定は後、彦根藩の9代・11代(再封)藩主となっている。 |

|

彦根藩井伊氏は幕閣の中枢を成し、雅楽頭酒井氏・本多氏など譜代有力大名が転封を繰り返す中、

一度の転封もなく石高も譜代大名中最高であった。

初代 井伊直政 15代 井伊 直弼

|

|

源義康の子孫が、三河国仁木(愛知県岡崎市仁木町)に移り住み、仁木氏を称する。

榊原氏はその庶流を自称、伊勢国一志郡榊原に移って榊原を称した。

後に伊勢に残った本家筋の系統と三河に戻った分家筋の系統があったことが知られ、

三河に戻った系統でも台頭してきた松平氏の直臣になった系統

康政の系統は松平氏譜代家臣の酒井忠尚に仕える陪臣の家柄であり、分家筋でも

有力な存在とは言えなかった。 |

|

榊原 康政 徳川四天王

| 戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・大名。上野国館林藩の初代藩主。徳川氏の家臣。 |

| 康政流榊原家初代当主。徳川四天王・徳川十六神将・徳川三傑に数えられ、現在も家康覇業の功臣として顕彰されている |

| 関ヶ原の合戦の後に老中となるが、所領の加増は無かった。慶長11年(1606年)5月14日に館林にて死去 |

子孫

| 康政の死後、家督は3男の康勝が継いだが、康勝は大坂夏の陣後、26歳の若さで継嗣無くして死去した。 |

| このため、榊原氏は断絶の危機に立たされたが、幕府は康政の功績を評価して、 |

| 長男・大須賀忠政の長男で康政の孫・榊原忠次に跡を継ぐことを許している。 |

| 1 |

館林藩 |

譜代、10万石→11万石 上野国

| 1.榊原康政(やすまさ) <正四位、式部大輔> |

| 2.榊原康勝(やすかつ) <従五位下、遠江守> |

榊原康政の3男 |

| 3.榊原忠次(ただつぐ) <従四位下、式部大輔兼侍従> |

大須賀忠政の長男 |

|

| 2 |

白河藩 |

帝鑑間 譜代、14万石 陸奥国

1.忠次(ただつぐ) 従四位下 侍従

|

| 3 |

姫路藩 |

譜代、15万石 播磨国

| 1.忠次 |

|

| 2.政房 まさふさ |

従四位下、式部大輔 |

忠次の子 |

| 3.政倫 まさみち |

3才で家督を継ぐが西国を守るのは無理 |

政房の子 |

|

| 4 |

村上藩 |

譜代、15万石 越後国

| 1.榊原政倫(まさとも)<従五位下。式部少輔> |

| 2.榊原政邦(まさくに)<従四位下。式部少輔> |

榊原勝直の長男 |

|

| 5 |

姫路藩 |

譜代、15万石 播磨国

| 1.政邦 |

従四位下式部大輔 |

| 2.政祐 |

従四位下式部大輔 |

政邦の次男 |

| 3.政岑 |

吉原で派手に遊興にふけった吉宗の怒りを買った |

榊原勝治の次男 |

| 4.政永 |

従四位下侍従右京大夫 |

榊原政岑の次男 |

|

| 6 |

高田藩 |

譜代、15万石 越後国

| 1.榊原政永(まさなが)従四位下。式部大輔。侍従 |

| 2.榊原政敦(まさあつ)従四位下。式部大輔。侍従 |

政永の次男 |

| 3.榊原政令(まさのり)従四位下。遠江守 |

政敦の長男 |

| 4.榊原政養(まさきよ)従四位下。右京大夫 |

政令の長男 |

| 5.榊原政愛(まさちか)従四位下。式部大輔。侍従 |

政令の五男 |

| 6.榊原政敬(まさたか)従四位下。式部大輔。侍従 |

榊原 政礼の長男 |

廃藩置県 |

帝鑑間 譜代、14万石 陸奥国

1.忠次(ただつぐ) 従四位下 侍従

大須賀忠政

| 天正9年(1581年)、徳川氏の重臣・榊原康政の長男として生まれる。 |

| 同じく徳川氏の重臣だった外祖父大須賀康高に男子が無かったことから、天正17年(1589年)の康高の死後、 |

| その養子となって大須賀氏を継いだ。この時、徳川家康から松平姓を与えられた。 |

| 1 |

久留里藩 |

譜代、 6万石 上総国

大須賀(松平)家 榊原康政の長男 |

| 2 |

横須賀藩 |

譜代、 6万石 遠江国

| 1.忠政(ただまさ)従五位下。出羽守。 |

2.大須賀忠次(ただつぐ)従四位下。式部大輔。侍従 忠政の長男

忠次は

叔父に当たる榊原家当主榊原康勝に子がなく断絶しかかっていたところ、徳川四天王の血統が

絶えるのを懸念した家康の命により、忠次が10歳で榊原氏館林藩10万石を相続した。

これにより、大名大須賀氏は絶家となった。 |

|

|

|

|

| 関東の豪族・宇都宮氏の庶流である武茂氏からの分流で、南北朝の争乱の際に武茂時綱の子の |

| 武茂泰藤が三河国に移住したのが始まりで、その子孫が松平氏に仕えたとされるが、 |

真相は不明である。当初は宇都宮氏にあやかり宇津氏と名乗っていたが、大久保忠茂又は

大久保忠俊の代に大久保(大窪)姓を称した。 |

徳川家康の配下として活躍したのは忠茂の孫で、大久保忠員の子である大久保忠世、忠佐の

兄弟が主要な合戦で武功を挙げている。 |

|

大久保忠員

| 永正8年(1511年) - 天正10年12月13日(1583年1月6日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。 |

| 徳川氏の家臣。大久保忠茂の三男。大久保忠俊の弟。子は大久保忠世、大久保忠佐、大久保忠教など。 |

| 蟹江七本槍の一人。名は甚四郎、平右衛門とも。 |

| 徳川家康の祖父・松平清康の頃から3代に渡って仕えた宿老。三河一向一揆との戦いなどで活躍した。 |

大久保 忠世(おおくぼ ただよ) 徳川十六神将 大久保忠員の長男

| 戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。松平氏(徳川氏)の家臣。 |

| 三河国額田郡上和田(愛知県岡崎市)の大久保氏の支流である大久保忠員の長男。蟹江七本槍、 |

| 徳川十六神将の1人に数えられる。天文元年(1532年)、誕生。 |

| 政治的にも優れていたともいわれている。また一時期、家康に反抗して追放となった本多正信の帰参を助けたり |

| 若くして重んじられた井伊直政をたしなめたりしている。 |

大久保 忠隣(おおくぼ ただちか) 大久保忠隣の長男

| 戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・譜代大名。相模国小田原藩の初代藩主。 |

| 家康の関東入国の折、武蔵国羽生2万石を拝領し、文禄2年(1593年)には家康の三男・徳川秀忠付の |

| 家老となる。文禄3年(1594年)に父・忠世が死去すると、家督を継ぐと共にその遺領も相続して |

| 相模国小田原6万5,000石の領主(後に初代藩主)となる。 |

| 慶長6年(1601年)、高崎藩13万石への加増を打診されるが固辞した。 |

| 慶長15年(1610年)には老中に就任し、第2代将軍・秀忠の政権有力者となり、大御所となった家康が駿府で |

| 影響力を行使する二元政治の中、家康重臣である本多正信・正純父子と対立する。 |

| その底流には、武功派と吏僚派の対立があり、忠隣は武功派に強い求心力を持っていた。 |

| 本多父子が家康の後継者に次男・結城秀康を推奨していたこともあり、側近として秀忠を後援する |

| 忠隣には看過しがたいものがあった。 |

| 両者の対立は次第に顕在化の様相を呈し、慶長17年(1612年)の岡本大八事件を経て一気に沸騰する。 |

| さらに慶長19年(1614年)に起こった大久保長安事件に連座し、これに便乗する形で浪人の馬場八左衛門が |

| 大坂の豊臣秀頼に内通していると誣告したため、家康の不興を買った。 |

| 突如改易を申し渡され、近江国に配流されて井伊直孝に御預けの身となった。 |

| |

小田原藩 |

譜代 - 4万5千石→6万5千石 相模国

大久保忠世 1590年 - 1594年

大久保忠隣 従五位下,相模守 1594年 - 1614年 忠世の長男

家康の不興を買い突如改易を申し渡さた

|

忠隣の累代における武功が大きかったことから、大久保家の家督は嫡孫の忠職が継ぐことが許され

その養子で忠職の従弟・忠朝の時に小田原藩主として復帰を果たした。

大久保 忠佐(おおくぼ ただすけ) 徳川十六神将 大久保忠員の次男

| 戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。駿河沼津藩主。徳川氏の家臣。大久保忠員の子。 |

| 天正18年(1590年)に徳川家康が関東に移ると、上総茂原において5,000石を与えられた。 |

| 慶長6年(1601年)、家康から駿河沼津2万石を与えられ、その藩主となった。 |

| 嫡子の忠兼は早世していたため、当時は幕府旗本であった弟の忠教を養子にして藩を相続させようとしたが、 |

| 忠教は「自分の勲功ではない」として固辞した。慶長18年(1613年)9月27日に忠佐が死去すると、 |

| 沼津藩は無嗣断絶で改易となった。享年77。蟹江七本槍、徳川十六神将の1人に数えられる |

| |

高田藩 |

譜代。2万石。 駿河国 慶長6年(1601年)-慶長18年(1613年)

1.大久保治衛門忠佐(ただすけ) 大久保忠員の次男

津藩は無嗣断絶で改易

|

大久保 忠為(おおくぼ ただため) 大久保忠員六男

| 戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、旗本。大久保忠員の六男。通称、彦十郎、権右衛門。 |

| 兄に大久保忠世や大久保忠佐、弟に大久保忠教らがいる。子は大久保長安室(長女)、大久保忠知(次男)、 |

| 大久保忠舊(四男、忠旧とも)。慶長15年(1610年)、63歳で死去した。 |

| 次男の忠知は、旗本として書院番頭となる。その子大久保忠高は1万石を領するまでに栄進し、 |

| 大久保常春は大名となり、下野国烏山藩となった。また、四男の忠舊は大坂の役の戦功により、 |

| 紀州徳川頼宣の家臣となる 忠為 → 忠知 → 忠高 → 忠春と続く |

| |

烏山藩 |

譜代。2万石→3万石 下野国

| 1.大久保常春(つねはる) <従五位下。山城守> |

忠高の次男 |

| 2.大久保忠胤(ただたね) <従五位下。山城守> |

常春の長男 |

| 3.大久保忠卿(ただあき) <従五位下。山城守> |

忠胤の次男 |

| 4.大久保忠喜(ただよし) <従五位下。山城守> |

忠胤の三男 |

| 5.大久保忠成(ただしげ) <従五位下。佐渡守> 宇都宮藩主松平忠恕の三男 |

| 6.大久保忠保(ただやす) <従五位下。近江守> |

忠成の長男 |

| 7.大久保忠美(ただよし) <従五位下。佐渡守> |

忠保の三男 |

| 8.大久保忠順(ただより) <従五位下。佐渡守> |

忠美の長男 |

廃藩置県 |

大久保 忠教(おおくぼ ただたか) 大久保忠員八男 通称の彦左衛門で有名

| 戦国時代から江戸時代前期の武将。江戸幕府旗本。徳川家臣・大久保忠員の八男。 |

| 兄に大久保忠世、大久保忠佐、大久保忠為ら。幼名は平助。一時忠雄とも名乗った。 |

通称の彦左衛門で有名。子に大久保忠名、大久保包教、大久保政雄らがいる。

|

忠隣が失脚、改易となると、それに連座して忠教も一時改易された。

大久保 忠常(おおくぼ ただつね) 相模小田原藩主大久保忠隣の長男

| 幼少時から智勇に優れた人物で、家康・秀忠父子からも気に入られており、三河譜代の子弟達と共に秀忠の |

| 御前で執り行われた元服時には、秀忠から「忠」の偏諱を賜っている。 |

| 武蔵騎西に2万石を与えられた上、将来の老中職も約束されていた |

| 慶長16年(1611年)、父に先立って32歳の若さで死去してしまった。 |

大久保 忠職(おおくぼ ただもと) 大久保忠常の長男

| 慶長19年(1614年)、大久保長安事件の余波を受けて忠隣が改易され、近江栗太郡中村に流罪となった他、 |

| 大久保氏の多くも処罰された。しかし祖父・忠隣の功績が大きいこと、加えて外祖母が徳川家康の |

| 長女・亀姫であったことを考慮した幕府から特別に、嫡孫の当人だけは2万石の騎西藩主として騎西城での |

| 蟄居処分として罰を軽減され、大久保氏の存続を許されている。 |

| 1 |

烏山藩 |

譜代。2万石 武蔵国

| 1.大久保忠常(ただつね) 従五位下加賀守 |

忠隣の長男 |

| 2.大久保忠職(ただもと) 従四位下加賀守 |

忠常の長男 |

|

| 2 |

加納藩 |

譜代。5万石 美濃国

1.大久保忠職(ただもと) 従五位下 加賀守

|

| 3 |

明石藩 |

譜代。7万石 播磨国 1639年 - 1649年

1.大久保忠職(ただもと) 従五位下 加賀守

|

| 4 |

唐津藩 |

譜代。8万3000石 肥前国 1649年~1678年

| 1.忠職(ただもと)〔従五位下、加賀守〕大久保忠隣の孫・大久保忠常の長男。 |

| 2.忠朝(ただとも)〔従四位下、加賀守・侍従〕忠隣の三男・大久保教隆の次男 |

|

|

|

| 5 |

小田原藩 |

譜代。10万3千石→11万3千石 相模国

| 1.忠朝 |

|

| 2.忠増( ただます |

従四位下、隠岐守老中 |

忠朝の長男 |

| 3.忠方( ただまさ) |

従四位下、大蔵少輔 |

忠増の六男 |

| 4.忠興(ただおき) |

従四位下、大蔵大輔 |

忠方の長男 |

| 5.忠由(ただよし) |

従五位下、加賀守、大蔵少輔 |

忠興の長男 |

| 6.忠顕(ただあき |

従五位下、加賀守 |

忠由の長男 |

| 7.忠真(ただざね) |

従四位下侍従・加賀守老中 |

忠顕の長男 |

| 8.忠愨(ただなお |

従四位下侍従・加賀守 |

忠真の長男の忠脩の長男 |

| 9.忠礼(ただのり) |

従四位下、子爵 讃岐高松藩主・松平頼恕(斉昭の兄)の五男 |

| 10忠良(ただよし) |

従五位下、加賀守 相模荻野山中藩主・大久保教義の長男 |

廃藩置県 |

大久保 教寛(おおくぼ のりひろ) 大久保忠朝の次男

| 江戸時代の旗本。のちに駿河松長藩の初代藩主。荻野山中藩大久保家初代。 |

| 相模小田原藩主・大久保忠朝の次男として生まれる。元禄5年(1692年)4月14日、小姓組番頭 |

| 兄から駿河・相模国内で6000石を与えられた。元禄12年(1699年)1月11日に書院番頭に任じられ、 |

| 宝永3年(1706年)10月15日には西の丸若年寄に任じられ、駿河富士郡などに5000石加増の1万1000石を |

| 領したため、大名・駿河松長藩主となった。 |

| 1 |

駿河

松長藩 |

譜代。1万3000石

| 1.大久保 教寛(のりひろ従五位下、長門守 |

相模小田原藩主・大久保忠朝の次男 |

| 2.大久保教端 のりまさ従五位下、筑後守 |

教寛の長男 |

1730-1742 |

| 3.大久保 教起(のりおき従五位下、長門守 |

教端の三男 |

1742-1755 |

| 4.大久保 教倫(のりみち従五位下、長門守 |

教起の長男 |

1773-1783 |

| 陣屋移転、荻野山中藩に |

|

| 2 |

荻野

山中藩 |

譜代。1万3000石 相模愛甲郡(厚木市)

荻野山中藩は小田原藩大久保家の支藩である。天明3年(1783年)に駿河国松長藩主・大久保教翅が

陣屋が山中に移転したことで立藩した。

| 1.大久保教翅(のりのぶ) 従五位下 中務大輔 |

教近の長男 |

1783-1796 |

| 2.大久保教孝(のりたか) 従五位下 出雲守 |

教翅の長男 |

1796-1845 |

| 3.大久保教義(のりよし) 従五位下 中務大輔 |

教孝の三男 |

1845-1871 |

廃藩置県 |

|

|

|

出自は紀伊国熊野権現の神職の家柄である。鳥居氏の祖である熊野新宮

第19代別当行範(重氏)は平清盛から |

|

| 平氏の姓を賜り平氏と称し、通称「鳥居法眼」と呼ばれた |

| 承久の乱以降の行忠の代には、三河国矢作庄に移り、土着して忠氏と改名したと伝わる。 |

その後、松平氏(徳川氏)に仕えた。戦国時代では鳥居伊賀忠吉と彦右衛門元忠の

父子が著名である。 |

|

鳥居元忠 徳川十六神将

| 鳥居忠吉の3男として三河碧海郡渡郷に生まれる。父は松平氏以来の老臣で、岡崎奉行などを務めた。 |

| 天正18年(1590年)の小田原征伐にも参加し、岩槻城攻めに参加した。 |

| 戦後家康が関東に移封されると、下総国矢作城4万石を与えられる。 |

| 家康が会津の上杉景勝の征伐に向かうと五奉行・石田三成らが家康に対して挙兵すると、伏見城は前哨戦の |

| 舞台となり、元忠は松平家忠・近正・内藤家長らと1,800人の兵力で立て籠もる(伏見城の戦い)。 |

| 元忠は最初から玉砕を覚悟で戦い続け、13日間の攻防戦の末、鈴木重朝と一騎打ちの末に討死した。享年62。 |

| その忠節は「三河武士の鑑」と称された。 |

| 家康は忠実な部下の死を悲しみ、その功績もあって嫡男・忠政は後に磐城平藩10万石を経て山形藩24万石の |

| 大名に昇格している。また元忠の子孫が江戸時代に不行跡により2度も改易の憂き目にあった際、 |

| いずれも元忠の勲功が大きいとして減封による移封でいずれも断絶を免れた。 |

| 1 |

矢作藩

やはぎ |

譜代。4万石 下総国 1600年 - 1602年

| 1.鳥居元忠(もとただ) |

鳥居忠吉の3男 |

| 2.鳥居忠政(ただまさ)従四位下、左京亮 |

元忠の次男 |

|

| 2 |

磐城平藩 |

譜代。12万石 陸奥国 大館城 1602年 - 1622年

1.鳥居忠政(ただまさ)従四位下、左京亮 |

| 3 |

山形藩 |

譜代。22万石→24万石 陸羽国 (1622年 - 1636年)

| 1.忠政(ただまさ) 石高直しにより22万石→24万石 |

寛永5年(1628年)9月に死去 |

| 2.忠恒(ただつね) |

従四位下、伊賀守、左京亮 |

| 寛永9年(1632年)、徳川忠長が改易されると、その御附家老であった |

| 同族鳥居忠房のお預かりを命ぜられる。嗣子が無く寛永13年、33歳で死去した |

| 異母弟に忠春が祖父元忠の功績が考慮され、新知として信濃高遠藩3万石を |

| 与えることで家名を存続させた |

|

| 4 |

高遠藩 |

譜代 3万2000石 信濃国

| 1.忠春(ただはる) 従五位下。主膳正 |

忠恒の異母弟 |

| 2.忠則(ただのり) 従五位下。左京亮 |

忠春の長男 |

| 父同様に暗愚な藩主で、逸話として藩財政難のために商人から借金しては |

| 返済を拒否、主君として連座し家中不取締で閉門を命じられた。 |

| 閉門中の同年7月23日に忠則は急死した |

| 忠則の後嗣であった鳥居忠英の家督相続を認めず、その所領を没収・改易する |

| するに至った。しかし、鳥居氏が鳥居元忠以来の名族・功臣の家系であるという |

| 経緯もあって、幕府としても取り潰すわけにはいかず、特例として忠英に |

| 1万石を与えて能登下村藩を立藩させた。 |

|

| 5 |

能登

下村藩 |

譜代、1万石 能登国 (1689年 - 1695年)

1.鳥居忠英(ただてる)従五位下、播磨守、伊賀守 忠則の次男

|

| 6 |

水口藩

みなくち |

譜代 2万石 近江国 (1695年 - 1712年)

1.忠英(ただてる) 従五位下・伊賀守・ 若年寄

|

| 7 |

壬生藩 |

譜代、3万石 下野国

| 1.鳥居忠英(ただてる) <従五位下。伊賀守> |

|

| 2.鳥居忠瞭(ただあきら )<従五位下。丹波守> 信州高遠藩主・鳥居忠則の五男 |

| 3.鳥居忠意(ただおき) <従四位下。伊賀守。侍従> 若年寄、老中忠瞭の長男 |

| 4.鳥居忠熹(ただてる) <従五位下。丹波守> |

忠見の次男 |

| 5.鳥居忠威(ただあきら) <従五位下。丹波守> |

忠熹の次男 |

| 6.鳥居忠挙(ただひら) <従五位下。丹波守> |

忠熹の四男 |

| 7.鳥居忠宝(ただとみ) <従五位下。丹波守> |

忠挙の三男 |

| 8.鳥居忠文(ただふみ) <従五位下> |

忠挙の四男 |

廃藩置県

|

鳥居 成次(とりい なりつぐ

| 鳥居元忠の三男、三河国に生まれる。幼少時より父と共に徳川家康に仕え、関ヶ原の戦いでも活躍して |

| 戦功を挙げた。。父は先の伏見城攻防戦で石田三成らによって攻め殺されていたが、戦後に三成の |

| 身柄を父の仇として預けられた。成次は三成を少しも恨まず、逆に小身ながら大身の主家によく |

| 抗した人物として衣服を与えて手厚く厚遇し、三成は成次を大いに賞賛したといわれている |

| 谷村藩 |

譜代、3万5000石 甲斐国

| 1.鳥居成次(なりつぐ)<従五位下。土佐守> |

|

| 2.鳥居忠房(ただふさ)<従五位下。淡路守> |

成次の長男 |

| 徳川忠長の附家老にもなったが、翌年6月2日、忠長が幕命により改易されると |

| 連座によって改易され、一族の出羽国山形藩主鳥居忠恒預かりとなって山形藩 |

| で蟄居を余儀なくされた。徳川忠長が幕命により改易され、連座によって改易 |

|

鳥居忠広 徳川十六神将 鳥居忠吉の四男 元忠の弟

| 生年ははっきりしていないが、鳥居忠吉の四男として生まれた。三河物語によると、三河一向一揆に参加して |

| 松平(徳川)家康と敵対したが、一揆終息後は帰参した。兄の元忠同様に武勇に優れ、姉川の戦いでは |

| 徳川軍の先鋒を務めた。軍監として働くことも多かったと言われている |

三方ヶ原の戦いにおいて武田軍の土屋直村の軍勢を散々に打ち破ったが、やがて力尽きて戦死した。

|

徳川十六神将の一人として数えられている。子孫は小田原藩大久保氏の家臣となって存続した。

|

| 鳥居氏(奥平氏家臣) |

三河の諸家へ仕えた鳥居氏の1つ。

| 1575年5月、武田勝頼の大軍に包囲され苦境にあった設楽郡長篠城主・奥平貞昌は、岡崎城の徳川家康に |

| に援軍を要請するための使者として家臣・鳥居強右衛門勝商を派遣した。 |

| 強右衛門は包囲網を掻い潜り、岡崎において「援軍を出す」との確約を家康から得ると、朗報を伝うべく |

| 長篠城へ急ぎ引き帰る。だが、間際で再入城に失敗、武田軍に捕縛される。 |

| 城の前で杭に縛り付けられ「織田・徳川から援軍は来ない」との偽情報を長篠勢に向かってよう強要 |

| させられたが、勝商は武田軍を欺いて援軍が来ることを長篠城の奥平勢に叫んで伝えたため、殺害された。 |

| 主家が家康の縁者として栄えると、強右衛門の子孫は奥平松平氏に仕え続けた。 |

| 13代鳥居商次が家老職に就くなど家中で重きを成した。 |

| なおこの鳥居氏は忠臣として褒め称えられていた初代勝商の通称「強右衛門」を代々受け継いでいる。 |

|

|

藤原北家秀郷流内藤氏 以下の内藤氏が著名である。

鎌倉時代に源頼朝に仕えた内藤盛家がこれらの内藤氏の共通の先祖にあたるとされる。

| 1.丹波国の守護代。細川氏に仕えた。藤原氏秀郷流を称する。 |

| 2.長門国の守護代。大内氏に仕えた。藤原氏秀郷流を称する。 |

| 3.松平氏に仕えた三河国の豪族。1、2の内藤氏と同族と称する。 |

| 4.甲斐国の一族。1、2の内藤氏と同祖とされる。武田氏に仕えた。内藤昌豊が有名。 |

|

内藤氏(三河系)

| 三河の松平氏(徳川氏)の家臣で江戸時代に大名となった内藤氏は上述の丹波・周防の内藤氏と同祖とされるが、 |

| この間、戦国期までの事蹟は明らかではなく、仮冒の可能性も強い。 |

| 戦国時代から安土桃山時代にかけて、内藤清長・内藤正成・内藤家長・内藤信成らが徳川家康に仕え活躍し、 |

| その功績により江戸幕府の成立後は数家に分かれ、信濃高遠藩、陸奥湯長谷藩、三河挙母藩、日向延岡藩、 |

| 信濃岩村田藩、越後村上藩などの地で譜代大名として隆盛した。 |

| 明治維新時には大名内藤家は全部で6家あり、維新後すべて子爵に列した。 |

|

内藤清長

戦国時代の武将。父は内藤義清。弟に甚五左衛門忠郷(正成の父)。通称は弥次右衛門。

実子は内藤家長。また内藤信成の養父である。

内藤 正成 徳川十六神将

| 内藤清長の弟・内藤甚五左衛門忠郷の次男として生まれる。 |

| 内藤氏は、1631年に孫の3代新五郎忠俊(忠利)の不祥事により改易となるが、正成の三河以来の |

| 武功が評価され、外孫正重が召出され旧知5,000石を賜り、天和2年(1682年)5代正吉のときに上野台之郷・ |

| 下野作原で700石加増され、5,700石の大身旗本として幕末の14代正從(まさとも)まで続く。 |

内藤 家長

| 三河の内藤氏は家長の祖父の代から松平氏(徳川氏)に仕えた譜代の家臣の家柄であり、父・内藤清長が |

| 晩年になって儲けた子の家長は徳川家康に仕え、義兄の内藤信成から内藤家の家督を譲られて跡を継いだ。 |

| 慶長5年(1600年)、鳥居元忠や松平家忠らと共に伏見城を守備して石田三成ら西軍の挙兵を誘った。 |

| 家長は元忠、家忠らと共に関ヶ原の戦いの前哨戦である伏見城攻防戦で戦死した。 |

| 彼の死後、家督は長男の内藤政長が後を継ぎ、戦死した父の功績を賞されて、1万石を加増されている。 |

| 1 |

佐貫藩 |

譜代。2万石→3万石→4万石→4万5,000石 上総国 千葉富津市 佐貫城

| 1.内藤家長(いえなが) |

内藤清長の子 |

| 2.内藤政長(まさなが)左馬助 |

|

家長の長男 |

|

| 2 |

磐城平藩 |

譜代 7万石 陸奥国 磐城城

| 1.政長 |

|

家長の長男 |

| 2.忠興 ただおき |

従四位下、帯刀 |

政長の長男 |

| 3.義概 よしむね |

従四位下、左京大夫 |

忠興の長男 |

| 4.義孝 |

従五位下、能登守 |

義概の三男 |

| 5.義稠 よししげ |

従五位下。左京亮 |

義孝の次男 |

| 6.政樹 |

従五位下、備後守 |

内藤義英の長男 |

|

| 3 |

延岡藩 |

譜代 7万石 日向国 (1747年~1871年)

| 1.政樹(まさき) 〔従五位下、備後守〕 |

内藤義英の長男 |

| 2.政陽(まさあき) 〔従五位下、能登守〕 |

上野安中藩の第2代藩主・内藤政里の次男 |

| 3.政脩(まさのぶ) 〔従五位下、備後守〕 |

尾張名古屋藩主・徳川宗勝の十四男 |

| 4.政韶(まさつぐ) 〔従五位下、能登守〕 |

政陽の長男 |

| 5.政和(まさとも) 〔従五位下、備後守〕 |

政脩の長男 |

| 6.政順(まさより) 〔従五位下、備後守〕 |

政韶の長男 |

| 7.政義(まさよし) 〔従五位下、能登守〕 |

近江彦根藩主・井伊直中の15男 |

| 8.政挙(まさたか) 〔従五位下、備後守〕 |

遠江掛川藩主・太田資始の六男 |

廃藩置県 |

|

内藤 忠興

藤政長の長男として生まれる。大坂夏の陣では酒井家次に従って参陣して武功を挙げ、この功により1万石を加増された。

元和8年(1622年)、政長が磐城平藩7万石に移封されたとき、忠興は陸奥泉藩に2万石を領する大名となった。

寛永11年(1634年)、父が死去すると家督と所領を受け継ぎ、それまでの所領であった泉は弟の内藤政晴に相続させた。

| 1 |

泉 藩 |

譜代 2万石 磐城国菊多郡

| 1.内藤政晴(まさはる) |

|

政長の四男 忠興の弟 |

| 2.内藤政親(まさちか) |

|

政晴の長男 |

| 3.内藤政森(まさもり) |

従五位下、丹波守、山城守 |

政親の三男 |

|

| 2 |

安中藩 |

譜代 2万石 上野国

| 1.内藤政森(まさもり)〈従五位下 丹波守〉 |

| 2.内藤政里(まささと)〈不詳〉 |

政森の次男 |

| 3.内藤政苗(まさみつ)〈丹波守〉 |

政里の次男 |

|

| 3 |

挙母藩 |

譜代 2万石 三河国

| 1.政苗(まさみつ) 従五位下・丹波守・帝鑑間 上野安中より入封 |

| 2.学文(さとぶみ) 従五位下・山城守・帝鑑間 |

紀州藩主・徳川宗将の四男 |

| 3.政峻(まさみち )従五位下・山城守・帝鑑間 |

内藤政陽の次男 |

| 4.政成(まさなり) 従五位下・山城守・帝鑑間 |

近江彦根藩主・井伊直中の八男 |

| 5.政優(まさひろ) 従五位下・丹波守・帝鑑間 |

近江彦根藩主・井伊直中の13男 |

| 6.政文(まさぶみ) 従五位下・山城守・帝鑑間 |

井伊中顕の三男 |

| 7.文成(ふみしげ )従五位下・丹波守・帝鑑間 |

政文の長男 |

廃藩置県 |

|

内藤 信成

| 戦国時代から江戸時代前期の武将、譜代大名。一説に松平広忠の庶子で徳川家康の異母弟とされる。 |

| 『藩翰譜』では嶋田某の子で、内藤清長の養子、あるいは母は松平広忠の寵愛を受けて信成を身籠り |

| 嶋田景信に嫁して3月後に出産、事情を知った内藤清長ががこれを養子として育てたとの所伝ありとする |

| 弘治3年(1557年)13歳で松平元信(徳川家康)に会見、一字を与えられて「信成」となり、各戦乱に参戦 |

| 家康の関東入国の後に伊豆国1万石を与えられて韮山城の城主となった。 |

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、駿河沼津の三枚橋城を守備。慶長6年(1601年)に駿府城を与えられ、

駿河において4万石の領主となる。同8年(1603年)に従五位下豊前守に任ぜられた。慶長11年(1606年)、采地を改められて

近江国4万石を領し、長浜城を居所とした。

| 1 |

駿府藩 |

譜代。4万石 三河国

1.内藤信成(のぶなり)【慶長6年2月藩主就任-慶長11年4月3日移封】 |

| 2 |

長浜藩 |

譜代。4万石 近江国 長浜城

1.内藤信成(のぶなり)<従五位下、豊前守>

2.内藤信正(のぶまさ)<従五位下、紀伊守> 信成の長男

|

| 3 |

高槻藩 |

譜代。4万石 摂津国 1615年 - 1617年)高槻城

1.内藤信正(のぶまさ)従五位下。紀伊守。内藤信成の長男 |

| 4 |

伏見藩 |

内藤信正(のぶまさ)従五位下。紀伊守。内藤信成の長男

高槻城を居所とした。元和3年(1617年)1万石の加増を受けて伏見城代となり

あわせて5万石を領した。同5年から大坂城代を務める。

|

| 5 |

棚倉藩 |

譜代。5万石 磐城国

| 1.内藤信照(のぶてる)<従五位下。豊前守> |

信正の子 |

| 2.内藤信良(のぶよし)<従五位下。豊前守> |

信照の子 |

| 3.内藤弌信(かずのぶ)<従四位下。豊前守> |

内藤信広(旗本5000石)の子 |

|

|

|

| 6 |

田中藩 |

譜代。5万石 静岡 田中城

1.弌信(かずのぶ):大坂城代 従四位下に叙せられ豊前守 |

| 7 |

村上藩 |

譜代。5万石 越後国 村上城

| 1.内藤弌信(かずのぶ)<従四位下。豊前守> |

| 2.内藤信輝(のぶてる)<従五位下。紀伊守> |

内藤信良の三男 弌信の養子 |

| 3.内藤信興(のぶおき)<従五位下。紀伊守> |

信輝の次男 |

| 4.内藤信旭(のぶあきら)<従五位下。豊前守> |

信興の長男 |

| 5.内藤信凭(のぶより)<従五位下。紀伊守> |

信興の次男 |

| 6.内藤信敦(のぶあつ)<従四位下。紀伊守。侍従> |

信凭の子 |

| 7.内藤信思(のぶもと)信親<従四位下。紀伊守。侍従>大名、老中 信敦の三男 |

| 8.内藤信民(のぶたみ)<従五位下。豊前守> |

信濃岩村田藩主・内藤正縄の五男 |

| 9.内藤信美(のぶとみ)<従五位下。豊前守> |

和泉岸和田藩主・岡部長寛の長男 |

廃藩置県 |

|

内藤 忠政

内藤忠重の父、内藤清成の養父。三河の内藤氏の一族で、藤原秀郷(または藤原道長)の子孫を称し、

丹波・周防の内藤氏とは同族であるとされる。四男・内藤政次の婿養子である内藤正勝は、信濃国岩村田藩祖となった。

内藤 忠重

内藤忠政の長男として生まれる。慶長19年からの大坂の陣で戦功を挙げ、徳川家光の教育係にもなった。

羽2万石に加増移封

| |

鳥羽藩 |

譜代。3.5万石 伊勢国

| 1.内藤忠重(ただしげ)<従五位下。志摩守> |

| 2.内藤忠政(ただまさ)<従五位下。飛騨守> 忠重の子 同名の祖父いる |

| 3.内藤忠勝(ただかつ)<従五位下。和泉守> 忠政の次男 :延宝8年(1680年)に改易 |

改易の理由

| 第4代将軍・徳川家綱の法会に際し、芝増上寺参詣口門の警備を命ぜられた。 |

| 普段から忠勝と仲の悪かった永井尚長は出口勝手門の警備を命ぜられていたが、 |

| 尚長から忠勝への連絡に齟齬が生じた。忠勝はこれを恨んで尚長を背後から刺殺した |

| (芝増上寺の刃傷事件)。6月27日に忠勝は切腹を命じられ、御家断絶とされた。享年26。 |

|

|

内藤 正勝

| 内藤忠政の三男・内藤政吉の子である内藤政季の長男として生まれる。 |

| 慶安4年(1651年)、大叔父・内藤政次(内藤忠政の四男で内藤忠重の弟)の婿養子となった。 |

| 寛文10年(1670年)、養父・政次が死去したため蔵米を収公されて、家督・5000石を知行した。 |

| 元禄6年(1693年)に大坂定番となり1万石を加増され、立藩し武蔵国比企郡赤沼村に居所を置いた。 |

| 1 |

赤沼藩 |

譜代 - 1万5000石 武蔵国 (1693年~1703年)

| 1.内藤 正勝 |

従五位下、上野介 |

内藤政季の長男 |

| 2.内藤 正友 |

従五位下、式部少輔 |

正勝の長男 |

|

| 2 |

岩村田藩 |

譜代 - 1万6000石 信濃国 1703年 - 1871年

| 1.内藤 正友 |

|

| 2.正敬( まさゆき |

従五位下、下総守 |

正友の次男 |

| 3.正弼( まさすけ |

従五位下、美濃守 |

正敬の長男 |

| 4.正興( まさおき |

従五位下、志摩守 |

正弼の次男 |

| 5.正国( まさくに |

従五位下、美濃守 |

唐津藩の第2代藩主・水野忠鼎の四男 |

| 6.正縄( まさつな |

式部少輔、豊後守 |

肥前唐津藩の第3代藩主・水野忠光の三男 |

| 7.正誠( まさのぶ |

従五位下、志摩守 |

内藤正縄の長男で正義の長男 |

廃藩置県 |

|

内藤 清政

| 慶長8年(1603年)、三河譜代であり関東総奉行を務めた内藤清成の次男として誕生する。 |

| 元和3年(1617年)、老中であった兄の清次が死去したため、その跡を継ぎ相模国・常陸国・上総国・下総国内で |

| 2万6,000石を領した。 |

| この時、従五位下修理亮に叙任した。元和8年(1622年)、安房国平・長狭両郡に領地を移され、4,000石の |

| 加増を受けて3万石となる(安房勝山藩)。 |

| しかし、清政は翌元和9年に21歳の若さで死去した。嗣子がなく、弟の正勝も幼少だったことから、 |

| 内藤家は一時的に改易された。3年後、正勝は清政の遺領から2万石を拝領し、大名に復帰するが |

| その正勝も若死にし、安房勝山藩は廃藩となった |

| 正勝の子で清政の甥重頼は旗本から出世して大名となり、のちに重頼の子清枚が信濃国高遠に移封され、 |

| 明治維新まで存続することとなる。 |

| |

安房勝山藩 |

譜代。3万石 安房

1.内藤清政(きよまさ)従五位下。修理亮

2.内藤正勝(まさかつ) なし 若死で改易

その後の内藤清政系は正勝の子重頼が旗本から大名に復帰 |

内藤 重頼

| 寛永5年(1628年)、安房勝山藩第2代藩主・内藤正勝の長男として誕生する。寛永6年(1629年)に正勝が死去すると、 |

| 重頼は幼少のため、遺領2万石のうち5000石のみを相続した。減封にともない内藤家は大名から旗本となり、 |

| 安房勝山藩は廃藩となった。内藤家中興の祖として貞享元年(1684年)、若年寄となり常陸国内で5000石を加増、 |

| 合計1万3000石となり内藤家は大名に復帰する。 |

| 翌貞享2年には大坂城代に転じ、摂津国・河内国内で2万石を与えられ3万3000石となる(富田林藩)。 |

| 貞享4年(1687年)には京都所司代を命ぜられ、従四位下侍従に叙任した。 |

| 元禄3年(1690年)11月27日、63歳で死去した。 |

内藤 清枚(きよかず)

| 正保2年(1645年)8月6日、旗本・水野守政の次男として生まれる。 |

| 書院番に列し、幕臣として仕えていた。母が摂津富田林藩主・内藤重頼の妹だったため、 |

| 天和元年(1681年)4月6日に重頼の養子となり、内藤清長と改名する。元禄3年(1690年)、重頼の死去により |

| 遺領3万3,000石を継いだ。元禄9年(1696年)、駒ヶ岳を横断する権兵衛街道を開設する。 |

| |

高遠藩 |

譜代 3万3000石 信濃国

| 1.清枚(きよかず) 従五位下。丹後守。 |

| 2.頼卿(よりのり) 従五位下。伊賀守。 |

清枚の長男 |

| 3.頼由(よりゆき) 従五位下。大和守。 |

信濃飯山藩主・永井直敬の六男 |

| 4.頼尚(よりたか )従五位下。伊賀守 |

越後村上藩主・内藤信興の三男 |

| 5.長好(ながよし) 従五位下。大和守 |

内藤頼多の長男 |

| 6.頼以(よりもち) 従五位下。大和守 |

陸奥福島藩主・板倉勝矩の五男 |

| 7.頼寧(よりやす) 従五位下。大和守 |

頼以の三男 |

| 8.頼直(よりなお) 従五位下。大和守 |

頼寧の七男 |

廃藩置県 |

|

遠山 政亮 陸奥磐城平藩の藩主・内藤忠興の三男

| 寛永2年(1625年)、陸奥磐城平藩の藩主・内藤忠興の三男として生まれる。 |

| 寛文10年(1670年)12月、父の隠居のときに1万石を分与されて湯本藩主となった。延延宝4年(1676年)11月に |

| 居所を湯長谷に移したため、湯長谷藩主となる。延宝8年(1680年)には、内藤忠勝乱心事件を食い止めた |

| 功績などを賞されて丹波国氷上郡などに新たに2000石を加増された。 |

| |

湯長谷藩

ゆながや |

譜代。1万石→1万2,000石→1万5,000石→1万4,000石 磐城国

| 1.遠山政亮(まさすけ) |

|

| 2.遠山政徳(まさのり) |

堀直行(堀直景の次男)の次男 |

| 3.内藤政貞(まささだ) 従五位下、内膳正 |

遠山名から内藤に土方雄賀の次男 |

| 4.内藤政醇(まさあつ) 従五位下、播磨守 |

政貞の長男 |

| 5.内藤政業(まさのぶ)従五位下、播磨守 |

政醇の長男 |

| 6.内藤貞幹(さだよし)従五位下、主殿頭、伊賀守 |

紀伊紀州藩主・徳川宗直の六男 |

| 7.内藤政広(まさひろ) |

貞幹の次男 |

| 8.内藤政偏(まさゆき) 従五位下、主殿頭 |

貞幹の四男 |

| 9.内藤政環(まさあきら)従五位下、播磨守 |

肥前唐津藩主・水野忠鼎の十男 |

| 10.内藤政民(まさたみ)従五位下、播磨守 |

出羽庄内藩主・酒井忠徳の五男 |

| 11.内藤政恒(まさつね)従五位下、因幡守 |

信濃松本藩主・松平光庸の三男 |

| 12.内藤政敏(まさとし) |

三河国挙母藩主・内藤政成の子・政又の長男 |

| 13.内藤政養(まさやす)従三位 |

政恒の三男 |

| 14.内藤政憲(まさのり)従三位 |

公家・大炊御門家孝の子 |

廃藩置県 映画:高速参勤交代の藩 |

|

|

高木 清秀 徳川十六神将

| 水野信元に属し、尾張緒川に住す、と「寛永伝」にあるが、元来は三河の出身という |

| 天正10年(1582年)に信長が死去すると、十月二十四日、甲府新府にて徳川家康に謁して、 |

| これと主従関係を結び、尾張・三河・遠江に采地千石を与えられたという。 |

| 文禄3年(1594年)に三男の正次に家督を譲って相模国海老名に隠居の身になったが、 |

| 慶長五年(1600年)の戦乱の時、下野小山へ伺候して秀忠より羽織を賜ったという。 |

生涯に四十五ヵ所の疵を受けた。武勇に優れ、戦場で数々の逸話を残していることから、

徳川十六神将の一人として数えられている。 |

|

| |

丹南藩

たんなん |

譜代。1万石 河内国

| 1.正次(まさつぐ)〔従五位下、主水正 大坂定番〕 |

清秀の三男 |

| 2.正成(まさなり)〔従五位下、主水正〕 |

正次の長男 |

| 3.正弘(まさひろ)〔従五位下、主水正〕 |

正成の長男 |

| 4.正盛(まさもり)〔従五位下、主水正〕 |

正弘の長男 |

| 5.正豊(まさとよ)〔従五位下、肥前守〕 |

正盛の長男 |

| 6.正陳(まさのぶ)〔従五位下、主水正〕 |

正盛の次男 |

| 7.正恒(まさつね)〔従五位下、若狭守〕 |

大身旗本・板倉重行の次男 |

| 8.正弼(まさのり)〔従五位下、主水正〕 |

正恒の長男 |

| 9.正直(まさなお)〔従五位下、主水正〕 |

若狭国小浜藩主・酒井忠与の四男 |

| 10.正剛(まさかた)〔従五位下、主水正〕 |

上野国小幡藩主・松平忠福の次男 |

| 11.正明(まさあき)〔従五位下、主水正〕 |

正剛の長男 |

| 12.正坦(まさひら)〔従五位下、主水正〕 |

美作国津山藩主松平康哉の四男 |

| 13.正善(まさよし)〔従五位下、肥前守〕 |

旗本・高木守庸の次男 |

廃藩置県

|

|

|

藤原道隆の後裔信濃守親康、その子親勝、米津大夫と称す。

戦国時代には米津勝信・米津常春・米津政信が松平氏に仕え活躍した。

江戸時代には、常春の系統は子の代で断絶したが、政信の系統が残った |

五つ星 |

米津 正勝

| 戦国時代から江戸時代前期の武将、旗本。米津常春の次男 |

| 慶長5年(1600年)の会津征伐に従軍。同年堺奉行に任ぜられる。 |

| 慶長18年(1613年)、摂津国嶋上郡において、部下が収賄を受け取った見返りに殺人犯の捕縛 |

| を行わなかったことを村民から訴えられたため、5月2日に奉行職を解任され阿波国に配流された。 |

| 翌慶長19年(1614年)2月22日、同地において斬罪に処された。この時、弟の春親も |

| 士籍を削られる処罰を受けた。これは、正勝が大久保長安と親しかったため、 |

大久保長安事件に連座して処罰されたと言われる。米津家は断絶する

米津 正信

| 戦国時代の武将。米津勝信(勝政)の子 |

| 三方ヶ原の戦いで討死にした。嫡流の兄常春の系統は子の正勝の代で改易となったが、嫡男の康勝の系統は |

旗本として、三男の田政の系統は大名としてそれぞれ存続した。

米津 田盛(ただもり)

| 5000石の大身旗本・米津田政の長男として生まれる。 |

| 承応3年(1654年)、従五位下出羽守に叙任され小姓組番頭となる。万治元年(1658年)書院番頭、 |

| 寛文3年大番頭を歴任。大坂定番に任命され河内国内で1万石を加増されて1万5000石を領し大名に列した。 |

| 1 |

久喜藩 |

譜代。1万2000石→1万1000石 下総国・河内国・摂津国・上総国などに

| 1.米津政武(まさたけ)〈従五位下・出羽守〉 |

田盛の長男 |

| 2.米津政矩(まさのり)〈従五位下・出羽守〉 |

政武の長男 |

| 3.米津政容(まさよし)〈従五位下・出羽守〉 |

政武の次男 |

| 4.米津政崇(まさたか)〈従五位下・越中守〉 |

政容の三男 |

| 5.米津通政(みちまさ)〈従五位下・出羽守〉 |

政崇の長男 |

|

| 2 |

長瀞藩 |

譜代。1万石 出羽国

| 1.米津通政(従五位下出羽守) |

| 2.米津政懿まさよし(従五位下越中守) |

通政の長男 |

| 3.米津政易まさやす(従五位相模守) |

庄内藩主・酒井忠器の十男 |

| 4.米津政明(従五位下伊勢守) |

庄内藩主の酒井忠器の十一男 |

| 5.米津政敏(従五位下伊勢守) |

政明の長男 |

廃藩置県 |

|

|

|

|

三河渡辺氏は、松平氏の譜代家臣で、平安時代の嵯峨源氏の武将渡辺綱の後裔を称し、

系譜の上では、渡辺綱の孫で肥前松浦氏の祖になる松浦久の孫の渡辺安の後裔と伝える。

渡辺 守綱 徳川十六神将

| 戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。江戸幕府旗本。通称は半蔵。徳川氏の家臣。 |

| 守綱は、若い頃から同年生まれの松平家康(のちの徳川家康)に仕えた。槍が得手であり、 |

| 「槍半蔵」と呼ばれ、「鬼半蔵」の服部正成と並び称された。 |

| 慶長13年(1613年)、家康の直命によって尾張藩の藩主に封ぜられた家康の9男徳川義直の付家老に転じ、 |

| 家康配下の徳川十六神将の一人として顕彰された |

| その子孫は寺部に1万石を領して尾張藩家老として続き、分家は和泉国伯太藩で1万3000石の大名となった。 |

|

渡辺 重綱

父は渡辺守綱、父と共に家康の9男義直に付属せられ、大坂冬夏両陣では先鋒を務めた。

渡辺 吉綱

| 尾張徳川家の家老・渡辺重綱の五男 |

| 元和9年(1623年)から徳川秀忠に仕え、3520石の所領を与えられた。 |

| 寛文元年(1661年)11月8日、大坂定番となり、河内国内に1万石を与えられて1万3000石の大名となった。 |

| 1 |

野本藩 |

譜代。1.3万石 武蔵国比企郡

| 1.吉綱(よしつな) |

従五位下。丹後守 |

1661-1668 |

尾張徳川家の家老・渡辺重綱の五男 |

| 2.方綱(まさつな) |

従五位下・越中守 |

1668-1680 |

吉綱の三男 |

| 3.基綱(もとつな) |

|

1680-1698 |

渡辺長綱の子 |

|

| 2 |

大庭寺藩

伯太藩藩 |

譜代。1.35万石 大庭寺藩:立藩当初名で伯太藩(はかたはん)和泉国和泉郡と改名

| 1.基綱(もとつな) 〔従五位下、備中守 大坂定番〕 尾張徳川家家老・渡辺重綱の七男)の子 |

| 2.登綱(のりつな) 〔従五位下、越中守〕 |

1728-1767 |

基綱の長男 |

| 3.信綱(のぶつな) 〔従五位下、豊前守〕 |

1767-1772 |

登綱の次男 |

| 4.伊綱(これつな) 〔従五位下、丹後守〕 |

1772-1783 |

信綱の次男 |

| 5.豪綱(ひでつな) 〔従五位下、越中守〕 |

1783-1793 |

信綱の三男 |

| 6.春綱(はるつな) 〔従五位下、大学頭〕 |

1793-1810 |

豪綱の長男 |

| 7.則綱(のりつな) 〔従五位下、越中守〕 |

1810-1828 |

豪綱の六男 |

| 8.潔綱(きよつな) 〔従五位下、備中守〕 |

1828-1847 |

則綱の次男 |

| 9.章綱(あきつな) 〔従五位下、備中守〕 |

1847-1871 |

潔綱の長男 |

廃藩置県 |

|

|

美濃国発祥の清和源氏山県氏流の一族で、後世は清和源氏土岐氏流を称していることが多い。

源頼光の7代孫にあたる山県三郎頼経の子の頼俊が美濃国加茂郡蜂屋に居住し

蜂屋冠者を称したことに始る

|

蜂屋 貞次(はちや さだつぐ) 徳川十六神将

| 天文8年(1539年)三河国六名村(現在の愛知県岡崎市)に生まれる。松平元康(徳川家康)の家臣として仕え、 |

| 家康が再度行なった三河吉田城攻めに参加し、本多忠勝と先陣を争うという活躍を見せたが、 |

| 不運にも流れ弾が当たって戦死した。享年26。徳川十六神将の1人として数えられている。 |

| 永禄6年三河一向一揆が起こると、家康に背いて一揆方に与する。そして勝万寺の戦いで家康方の |

| 大久保忠政と戦い、このときは勝利した。 |

| しかし家康自らが攻めてくると敗れて逃走する。永禄7年(1564年)、一揆が家康によって鎮圧されると、 |

| 大久保忠政の仲介を受けて家康に降伏し、罪を許されて再び家臣となった。 |

蜂屋のその後資料がなく、伊達藩家の家臣に蜂屋氏あり

|

|

伊賀国阿拝郡服部郷(三重県伊賀市)が発祥地とされ、小宮神社の神主と伝わる

祖とされるのは、平安時代の武将・服部家長(内左衛門尉)である壇ノ浦の戦いで

平氏側につくも、生き残って伊賀に落ちて、姓を「千賀地(ちがち)」に改める |

服部 正成(はっとり まさなり 徳川十六神将

| 戦国時代から安土桃山時代にかけての三河の武将。通称は半蔵で、服部半蔵の名でよく知られている。 |

|

| 松平氏(徳川氏)の譜代家臣で徳川十六神将、鬼半蔵の異名を取る。実戦では、 |

| 伊賀甲賀衆を指揮していた。天文11年(1542年)、服部保長の四男として三河国に生まれた |

| 天正18年(1590年)の小田原征伐で家康に従軍した。その功により遠江に8000石を知行した。 |

| 家康の関東入国後、与力30騎および伊賀同心200人を付属され同心給とあわせて8,000石を領した。 |

伊賀同心支配の役は嫡男の正就が継いだ。半蔵門は、半蔵の屋敷が門前に

あったことから名づけられたという |

歴代:服部半蔵

初代:服部半蔵(半三)保長

生没年不詳。伊賀出身の忍者。伊賀を出て室町幕府12代将軍足利義晴に、続いて三河にて松平清康に仕える

2代目 服部半蔵正成

徳川家康に仕えた、伊賀同心の支配役。いわゆる「服部半蔵」として世間でよく知られるのは彼の事である。

3代目 服部半蔵正就

| 父である正成の死後、伊賀同心200人の支配を引継ぐ。 |

| 徳川家から指揮権を預けられたに過ぎない伊賀同心を家来扱いしたために配下の同心たちの反発を招き、 |

| ついに伊賀同心が寺に篭って正就の解任を要求する騒ぎに至った。 |

| このため正就は伊賀同心の支配の役目は解かれた。後、大坂の陣で行方不明になる。 |

4代目 服部半蔵正重

| 2代目正成の次男で、3代目正就の弟。兄の後を継いで服部半蔵を襲名する。 |

| 舅である大久保長安に巻き込まれて大久保長安事件で失脚。 |

| その後各地を転々とした後、松平定綱に召し抱えられて二千石を得る。これにより桑名藩の家老として存続する |

12代目 服部半蔵正義

| 弘化2年(1845)9月29日生まれ。21歳で(大服部家)家督を継ぎ桑名藩家老となる。 |

| 藩主の松平定敬が京都所司代となり、その補佐として正義も京に赴く。 |

| 慶応4年、鳥羽・伏見の戦いに桑名軍を率いて参戦するも同年9月26日に庄内にて降伏。 |

|

|

清和源氏を称する日本の氏族。戦国時代には知多半島北部を中心に領地を広げ、織田氏や

徳川氏と同盟を結び24万石と称される勢力となったが、小河水野氏、刈谷水野氏、大高水野氏 |

| 常滑水野氏などの諸氏に分かれていた。また徳川家康の母・伝通院の実家にあたり、 |

| 江戸時代には徳川氏の外戚家として遇された。 |

家紋:立ち沢瀉に水 |

| 忠重流 水野家 |

水野 忠重 徳川二十将

水野忠政の九男。母は華陽院。子に水野勝成、水野忠清、清浄院(加藤清正継室)。徳川家康の叔父にあたり、

兄弟に水野信元、於大の方などがいる。兄の信元が武田氏との内通の嫌疑をかけられ織田信長に殺害された。

再び信長の臣の立場に戻り、織田信忠の軍団に組み込まれたらしい。

本能寺の変が起こると、信忠と共に二条城にあったが脱出して三河国刈谷に逃げ戻り、以後は織田信雄に属した。

天正15年(1587年)7月30日、豊臣姓を賜り、従五位下和泉守に叙任する、慶長3年(1598年)に秀吉が死去すると、家康に従った。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いでは東軍に与したが、本戦直前の7月、三河池鯉鮒(現・愛知県知立市)において堀尾吉晴を

歓待して酒宴を催した際、西軍方の加賀井重望に暗殺された。

主君を 織田信長→徳川家康→織田信長→織田信忠→織田信雄→豊臣秀吉→徳川家康と替える

水野 勝成 忠重-勝成流 水野家

父・水野忠重、母は都築吉豊の娘で永禄7年(1564年)に三河国刈谷の生まれた。初陣は天正7年(1579年)の

遠江高天神城攻めで忠重に従って出陣、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いでは織田信雄の与力である父・忠重に従い

徳川軍の石川数正と共に岡田善同の籠もる星崎城を攻略する。

天正12年(1584年)の蟹江城合戦では家康の旗本衆と行動を共にする。慶長5年(1600年)に家康に従って会津征伐のため

下野小山に宿陣している、水野忠重は加賀井重望から西軍に誘われるも断ったので殺害されたので三河国刈谷3万石の家督相続

| 1 |

刈谷藩 |

譜代。3万石 三河国

1.水野勝成(かつなり)〔従四位下・日向守〕

|

| 2 |

郡山藩 |

譜代。6万石 大和国 (1615年 - 1619年)

1.水野勝成(かつなり)〔従四位下・日向守〕

|

| 3 |

福山藩 |

譜代 10万1000石 備後国 (1619年 - 1698年)

| 1.水野勝成(かつなり)〔従四位下・日向守〕 |

忠重の長男 |

| 2.水野勝俊(かつとし)〔従四位下・美作守〕 |

勝成の長男 |

| 3.水野勝貞(かつさだ)〔従四位下・日向守〕 |

勝俊の次男 |

| 4.水野勝種(かつたね)〔従五位下・美作守〕 |

勝貞の長男 |

| 5.水野勝岑(かつみね)〔官位官職なし(夭折により)〕 |

勝種の七男 |

水野家は無嗣断絶、福山藩は改易

先祖で福山藩初代藩主であった勝成の旧勲を鑑み、幕府は勝成の孫で分家の水野勝直

(勝成の末子・勝忠の次男)の長男・勝長に勝岑の名跡を継ぐことを許し、水野家宗家は存続した。

しかし、石高は大幅に削減され、能登羽咋郡西谷に1万石(後に結城藩1万8千石)を与えられた。

|

| 4 |

西谷藩 |

譜代 1万石 能登国

1.水野勝長(かつなが)従五位下。隠岐守 水野勝直の長男

|

| 5 |

結城藩 |

譜代 1.8万石 下総国

1.水野勝長(かつなが)従五位下。隠岐守 水野勝直の長男

| 2.勝政(かつまさ) |

従五位下、日向守、摂津守 |

勝直の次男 |

| 3.勝庸(かつのぶ |

従五位下、下野守、 |

勝政の長男 |

| 4.勝前(かつちか |

従五位下、日向守 |

勝政の三男 |

| 5.勝起(かつおき |

従五位下、下野守 |

勝前の長男 |

| 6.勝剛(かつかた |

従五位下、日向守 |

豊後岡藩の中川久貞の三男 |

| 7.勝愛(かつざね |

従五位下、下野守、日向守、摂津守 |

勝剛の長男 |

| 8.勝進かつゆき |

従五位下、左衛門尉、日向守 |

勝愛の四男 |

| 9.勝任かつとう |

従五位下下野守、日向守 |

紀伊新宮藩主・水野忠央の次 |

| 10勝知(かつとも |

従五位下、日向守 |

二本松藩の藩主・丹羽長富の八男 |

| 11勝寛(かつひろ |

|

|

廃藩置県 |

|

水野忠胤(みずの ただたね) 忠重-忠胤流 水野家

水野勝成の弟・水野忠胤を祖とする家。関ヶ原の戦いの論功行賞により三河国内に1万石を与えられ成立する。

しかし、慶長14年(1609年)の遠江浜松藩主・松平忠頼(松井松平家)を招いた茶会において忠胤家臣と忠頼家臣が

口論を起こし仲裁に入った忠頼を忠胤家臣が殺害してしまい、忠胤は切腹を命じられ廃藩となった。

水野 忠清(みずの ただきよ) 忠重-忠清流 水野家

水野宗家6代で三河刈谷城主水野忠重の四男として生まれる。慶長5年(1600年)、父が加賀井重望に殺された後、

水野氏の家督は兄の勝成が継ぎ、忠清は徳川秀忠の家臣として仕えた。(水野忠胤も異母弟)

同年関ヶ原の戦いに出陣。慶長7年(1602年)、上野小幡に1万石の所領を与えられて大名となり、同年、従五位下に

任官し隼人正を名乗った。慶長10年(1605年)には書院番頭に任ぜられ、また奏者番を兼ねた。

| 1 |

刈谷藩 |

譜代。2万石 三河国

1.水野忠清(ただきよ)従五位下。隼人正。大坂加番

|

| 2 |

吉田藩 |

譜代。4万石 三河国

1.水野忠清(ただきよ)従五位下。隼人正。大坂加番

|

| 3 |

松本藩 |

譜代。7万石 信濃国

| 1.忠清(ただきよ)従五位下。隼人正。 |

| 2.忠職(ただもと)従五位下。出羽守。 |

忠清の次男 |

| 3.忠直(ただなお)従五位下。中務少輔。 |

忠職の次男 |

| 4.忠周(ただちか)従五位下。出羽守 |

忠直の長男 |

| 5.忠幹(ただもと)従五位下。日向守 |

忠周の長男 |

| 6.忠恒(ただつね)従五位下。隼人正 |

忠周の次男 |

松の廊下ですれ違った長府藩世子の毛利師就に対して刃傷沙汰を起こしてしまう

忠恒は不行跡が多く、忠恒はその罪で改易

忠穀に信濃国佐久郡内に7000石が与えられて家名は存続している。

忠穀(3代忠直の九男)の嫡男・忠友の代に大名に返り咲いている。

|

| 4 |

沼津藩 |

譜代。2万石→3万石→5万石

| 1.忠友(ただとも)〔小姓組番頭・御側役・若年寄・側用人・老中〕 |

大身旗本水野忠穀の長男 |

| 2.忠成(ただあきら) ・老中(首座)・勝手用掛〕 |

旗本岡野知暁の次男 |

| 3.忠義(ただよし) |

忠成の三男 |

| 4.忠武(ただたけ) |

忠義の次男 |

| 5.忠良(ただよし |

忠義の五男 |

| 6.忠寛(ただひろ)〔奏者番・側用人〕 |

旗本である水野忠紹の子 |

| 7.忠誠(ただのぶ)〔奏者番・寺社奉行・若年寄・老中〕 |

岡崎藩主・本多忠考の四男 |

| 8.忠敬(ただのり)〔江戸城大手御門番・甲府城代〕 |

旗本・水野忠明の次男 |

廃藩置県

|

水野 忠増(みずの ただます)

信濃国松本藩初代藩主水野忠清の四男。母は側室。2代藩主水野忠職の弟

寛永18年(1641年)徳川家綱附きの小姓となる。慶安3年(1650年)には西の丸の徒頭に転任し廩米500俵を与えられる。

延宝6年(1678年)、大番頭に復帰。天和2年(1682年)には幕府から丹波国氷上郡2000石を加増され、知行が7000石となる。

長男の水野忠位が家督を相続する。

水野 忠位(みずの ただたか)

信濃に5000石、丹波に2000石を知行した大身旗本・水野忠増(松本藩水野忠清の四男)の長男として生まれる。

元禄7年(1694年)、父の隠居により家督を相続した。側衆を経て、正徳元年(1711年)に大坂定番となる。

この時、摂津(島上郡・島下郡・豊島郡)に5,000石を加増されて1万2000石を領する大名となる。

| 1.周防守忠増 |

明暦3年(1657年)小姓組番頭となり従五位下、周防守書院番頭、大番頭を |

| 2.肥前守忠位 - 大坂定番(1万2,000石) |

桑名藩久松松平家から忠定を婿養子に迎えて家督を継がせた。 |

| 3 |

北条藩 |

譜代。1万2000石 安房国

| 1.水野忠定(みずの なりさだ))〈従五位下 壱岐守〉若年寄 |

伊勢桑名藩主・松平定重の九男 |

| 2.水野忠見(ただちか)〈従五位下 壱岐守〉 西の丸若年寄 |

忠定の次男 |

| 3.水野忠韶(ただてる)〈従五位下 壱岐守〉 |

忠見の長男 |

|

| 4 |

鶴牧藩 |

譜代。1万5000石 上総国 千葉市原

| 1.水野忠韶(ただてる)<従五位下。壱岐守> |

忠見の長男 |

| 2.水野忠実(ただみつ)<従五位下。壱岐守> |

出羽庄内藩主酒井忠徳の次男 |

| 3.水野忠順(ただより)<従五位下。肥前守> |

忠実の次男 |

廃藩置県

|

水野 成貞(みずの なりさだ)

慶長8年(1603年)、備後福山藩主・水野勝成の三男として生まれる。徳川家光の小姓となり、

寛永元年(1624年)12月、1000石を賜り、翌年2年9月に加増され3000石を領し、小姓から寄合となる。

慶安3年(1650年)10月20日に死去。享年48。長男・成之が跡を継いだ。

水野 成之(みずの なりゆき)

江戸時代前期の旗本。通称の十郎左衛門で知られ、旗本奴の代表的人物の一人に挙げられる。

明暦3年(1657年)7月18日、成之は町奴の大物・幡随院長兵衛を殺害した。成之はこの件に関してお咎めなしであったが、

行跡怠慢で寛文4年(1664年)3月26日に母・正徳院の実家・蜂須賀家にお預けとなった。

翌27日に評定所へ召喚されたところ、月代を剃らず着流しの伊達姿で出頭し、あまりにも不敬不遜であるとして

即日に切腹となった。享年35。 幡随院長兵衛を殺害の話は歌舞伎や講談の題材となった。

その後、弟の水野忠丘が旗本として召し出された

|

| 忠分流 水野家 |

水野 忠分(みずの ただわけ

天文6年(1537年)-天正6年12月8日(1579年1月14日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。

水野忠政の8男[1]といわれ、兄弟に水野信元、信近、忠重、忠守、於大(家康の母)の方がいる。

子に分長、重央、義忠、松平勝政、次女(松平家忠室)がいる。

天正6年(1579年)に、荒木村重の立てこもる摂津国有岡城攻め(有岡城の戦い)において戦死。享年42。

水野 分長(みずの わけなが)

永禄5年(1562年) - 元和9年3月1日(1623年3月31日))は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将

水野忠分の長男。弟に水野重央がいる。はじめ叔父の水野忠重に属した。天正12年(1584年)、小牧・長久手の戦いで

首級を挙げて武功を挙げた。慶長11年(1606年)に三河新城に移封され、設楽・宝飯郡内で1万石を与えられた。

慶長19年(1614年)からの大坂の陣にも従軍する。

| 1 |

緒川藩 |

譜代。1万石 尾張国

1.水野分長(わけなが) 水野忠分の長男 |

| 2 |

新城藩 |

譜代。1万3000石 三河国

1.水野分長(わけなが)従五位下、備後守。弾正忠

2.水野元綱(もとつな)従五位下、大和守、備後守 分長の長男

|

| 3 |

安中藩 |

譜代。2万石 上野国

1.水野元綱(もとつな)〈従五位下 備後守〉

2.水野元知(もととも)〈信濃守〉 元綱の次男

寛文7年(1667年)5月23日、発狂して妻を斬りつけるという事件を起こしたため

幕命により不始末として改易され、子孫は旗本として存続

|

水野 重央(みずの しげなか)

安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、元亀元年(1570年)、水野忠分の三男として尾張国に生まれる。

天正4年(1576年)、母方の従兄に当たる徳川家康に初めて謁見し、のち家康に近侍して5,500石を知行する。

慶長11年(1606年)、家康の十男・徳川頼宣(紀州藩主初代)の後見を家康から託され、慶長13年(1608年)に頼宣の家老となり、

常陸国内に1万石を与えられた。

| |

新宮藩 |

譜代。3万5,000石 紀伊国

| 重央(しげなか |

安藤直次と共に頼宣の附家老 |

忠分の次男 |

| 重良(しげよし |

淡路守 |

重央の長男 |

| 重上(しげたか |

土佐守 |

重良の長男 |

| 重期(しげとき |

淡路守 |

常陸国麻生藩分家・新庄直恒の長男 |

| 忠昭(ただあき |

大炊頭 |

水野重矩(重央の次男)の次男 |

| 忠興(ただおき |

筑後守 |

忠昭の長男 |

| 忠実(ただざね |

従五位下飛騨守 |

水野守鑑の次男 |

| 忠啓(ただあき |

対馬守 |

水野範明の長男 |

| 忠央(ただなか |

従五位下土佐守 |

忠啓の長男 |

| 忠幹(ただもと |

従五位下・大炊頭大名として認める |

忠央の長男 |

廃藩置県 |

|

| 忠守流 水野家 |

水野 忠守(みずの ただもり)

大永5年(1525年) - 慶長5年3月28日(1600年5月10日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。

水野忠政の三男または四男。兄弟には信元、忠分、忠重、於大の方らがいる。

父の忠政は今川方についていたが、兄の信元が跡を継いだ後、織田方となった。また、信元が家督を相続した時には

緒川城主となっている。天正3年12月(1576年1月)に信元が謀叛の嫌疑によって織田信長に殺害された

忠守は嫡男忠元の所領であった相模国沼目郷(伊勢原市)に隠居し、慶長5年(1600年)に76歳で死去した。

水野 忠元(みずの ただもと)

天正4年(1576年) - 元和6年10月6日(1620年10月31日))は、江戸時代初期の大名。下総国山川藩の初代当主。

大坂冬の陣、大坂夏の陣に参戦し、元和元年(1615年)に西丸書院番頭に転じる。同年、下総国・下野国・近江国において

3万5000石の領地を与えられ、大名に列する(山川藩)。元和6年(1620年)死去。

| 1 |

山川藩 |

譜代。3万石→3万5000石 下総国

| 1.水野忠元(ただもと)従五位下、大監物 忠守の嫡子 |

| 2.水野忠善(ただよし)従五位下、大監物 忠元の長男 |

|

| 2 |

田中藩 |

譜代。4.5万石 駿河国

|

| 3 |

吉田藩 |

譜代。4.5万石 三河国

|

| 4 |

岡崎藩 |

譜代。5万石→6万石 三河国

| 1.水野忠善(ただよし従五位下、大監物 |

| 2.水野忠春(ただはる従五位下、右衛門大夫 寺社奉行、大坂城代 |

忠善の長男 |

| 3.水野忠盈(ただみつ従五位下、豊前守 |

忠春の次男 |

| 4.水野忠之(ただゆき従四位下、侍従、和泉守老中 |

忠春の四男 |

| 5.水野忠輝(ただてる従五位下右衛門大夫 |

忠之の次男 |

| 6.水野忠辰(ただとき従五位下、大堅物 |

忠輝の長男 |

| 7.水野忠任(ただとう従五位下、織部正、和泉守 |

旗本水野守満の次男 |

|

| 5 |

唐津藩 |

譜代 6万石 肥前国 (1762年~1817年)

| 1.忠任(ただとう)〔従五位下、和泉守〕 |

水野守満の次男 |

| 2.忠鼎(ただかね)〔従五位下、左近将監〕 |

安芸国広島藩主・浅野宗恒の次男 |

| 3.忠光(ただあき)〔従五位下、和泉守〕 |

忠鼎の長男 |

| 4.忠邦(ただくに)〔従四位下、越前守・侍従 老中〕 |

忠光の次男 |

|

| 6 |

浜松藩 |

譜代 6万石→7万453石→5万石 遠江国

| 1.水野忠邦(ただくに)<従四位下・越前守・侍従> 〔奏者番・寺社奉行・大坂城代・京都所司代・老中〕 |

| 2.水野忠精(ただきよ)<従四位下・和泉守・侍従> 〔寺社奉行・若年寄・老中〕 |

|

|

|

|

|

| 7 |

山形藩 |

譜代 65石 羽前国 (1845年 - 1870年

| 1.忠精(ただきよ)〔従四位下・和泉守、侍従〕 |

| 2.忠弘(ただひろ)〔従四位・和泉守〕 |

忠精の長男 |

廃藩置県 |

水野守信(みずの もりのぶ

| 江戸幕府旗本寄合、大目付。幼名は新七郎。通称は半左衛門。従五位下、河内守 |

| 徳川家康に仕え、会津征伐に従軍。旗本として3500石を賜る |

| 長崎奉行に就任。キリシタンの取締りを強化し、踏み絵を考案したのも守信といわれている。 |

| 寛永9年(1632年)12月17日、秋山正重、柳生宗矩、井上政重とともに総目付に任じられた。 |

|

水野家(江戸)

|

|

清和源氏、摂津源氏の一族で、源頼政の孫、顕綱(あきつな)が三河国額田郡大河内郷に移り住み、

大河内氏を称したことしたことを始まりとする。顕綱の父は源兼綱。

正綱の代に、徳川氏一族の河内源氏で新田氏流とされる長沢松平家の養子となり、

それ以後は大河内松平家と言う。 |

松平 正綱(まつだいら まさつな)

大河内秀綱の次男として生まれ、天正15年(1587年)に徳川家康の命で長沢松平家分家の松平正次の養子と

なって松平姓を称し、家康に近仕。側近として重用されて板倉重昌・秋元泰朝と並んで駿府城での家康の

近習出頭人の地位を占め、勘定頭の任も兼ねる。

| 1 |

玉縄藩 |

譜代。2万石 相模国 (1625年? - 1703年)

| 1.正綱(まさつな)〔従五位下・右衛門大夫〕 |

江戸幕府勘定奉行 |

秀綱の次男 |

| 2.正信(まさのぶ)〔従五位下・備前守〕 |

奏者番 |

正綱の次男 |

| 3.正久(まさひさ)〔従五位下・備前守〕 |

奏者番 |

正信の次男 |

|

| 2 |

大多喜藩 |

譜代。2万石→改易→2万石 上総国

| 1.松平正久(まさひさ):従五位下 備前守 |

正信の次男 |

| 2.松平正貞(まささだ):従五位下 備中守 奏者番 |

正久の長男 |

| 3.松平正温(まさはる):従五位下 備前守 大坂加番 |

三河吉田藩主・松平信祝の三男 |

| 4.松平正升(まさのり):従五位下 備前守 |

正温の長男 |

| 5.松平正路(まさみち):従五位下 弾正忠 |

正升の長男 |

| 6.松平正敬(まさかた):従五位下 織部正 |

正路の長男 |

| 7.松平正義(まさよし):従五位下 備中守 |

正路の四男 |

| 8.松平正和(まさとも):従五位下 織部正 |

正敬の長男 |

| 9.松平正質(まさただ):従五位下 弾正忠 若年寄・老中格 |

越前国鯖江藩主・間部詮勝の五男 |

9代正質は中老格として鳥羽・伏見の戦いでは総督として旧幕府軍を指揮するものの、敗北する。

よって改易して、新政府軍に大多喜城を明け渡し、佐倉藩に預けられるが、同年8月19日、許されて、

所領を回復した。同年10月23日、官位も元に戻された。

廃藩置県 |

|

| 分家:伊豆守系 |

大河内 久綱(おおこうち ひさつな)

三河国徳川氏家臣大河内氏の一族で、大河内諸氏のうち臥蝶大河内氏の出自。父は大河内秀綱。兄弟に

松平正綱がいる。父の秀綱は三河一向一揆で吉良氏とともに徳川家康と戦うが、その後吉良氏から

離反して家康に仕官する。久綱は代官・勘定奉行として活躍した。関東地方の幕府直轄領の年貢に関する実務を扱う

松平 信綱(まつだいら のぶつな)

慶長元年(1596年)、徳川家康の家臣・大河内久綱の長男として武蔵国で生まれる。父の久綱は

伊奈忠次配下の代官として小室陣屋付近(埼玉県北足立郡伊奈町小室)に居住していたので、

家光が誕生すると、7月25日に家光付の小姓に任じられて合力米3人扶持になった。

家光の将軍宣下の上洛に従い、従五位下伊豆守に叙位・任官された。「知恵伊豆」として徳川幕府の基礎を

確立して長期幕府を作る 老中格→老中→老中首座→老中

| 1 |

忍 藩

おし |

譜代 3万石 武蔵国

1.松平信綱(のぶつな)<従四位下。伊豆守> 久綱の長男

|

| 2 |

川越藩 |

譜代 6万石→7万5千石→7万石 武蔵国 (1639年 - 1694年)

| 1.信綱(のぶつな)〔従四位下・伊豆守 侍従 老中〕 6万石→7万5千石 |

|

| 2.輝綱(てるつな)〔従五位下・甲斐守〕 |

信綱の長男 |

| 3.信輝(のぶてる)〔従五位下・伊豆守〕 7万5千石→7万石) |

輝綱の四男 |

弟の輝貞に5千石分与

|

| 3 |

古河藩 |

譜代 7万石 下総国

1.信輝(のぶてる)従五位下、伊豆守

2.信祝(のぶとき)従五位下、伊豆守 大坂城代、老中 信輝の長男

|

| 4 |

三河

吉田藩 |

譜代 7万石 三河国

1.信祝(のぶとき)〔奏者番・大坂城代・老中〕

|

| 5 |

浜松藩 |

譜代 7万石 遠江国

1.松平信祝(のぶとき)<従四位下・伊豆守・侍従>〔大坂城代・老中〕

2.松平信復(のぶなお)<従五位下・伊豆守> 信祝の長男

|

| 6 |

三河

吉田藩 |

譜代 7万石 三河国

| 1.信復(のぶなお) |

|

| 2.信礼(のぶいや)〔奏者番〕 |

信復の次男 |

| 3.信明(のぶあきら)〔奏者番・側用人・老中〕 |

信礼の長男 |

| 4.信順(のぶより)〔奏者番・寺社奉行・大坂城代・京都所司代・老中〕 |

信明の次男 |

| 5.信宝(のぶたか) |

信順の長男 |

| 6.信璋(のぶあき) |

旗本松平信敏の嫡子 |

| 7.信古(のぶひさ)〔奏者番・寺社奉行・大坂城代〕 |

越前鯖江藩主間部詮勝の次男 |

廃藩置県

|

松平 信興(まつだいら のぶおき)

松平信綱の五男、寛永18年8月に徳川家綱の側近として中奥小姓、小姓組番頭、寛文7年正月には御側などを

務めたほか、延宝7年に若年寄、天和2年に奏者番、貞享4年に大坂城代、元禄3年に京都所司代などの

要職も歴任した。信興には実子がなく、家督は養子(実兄松平輝綱の六男)の輝貞が継ぎ、最終的には

上野国高崎藩主として幕末を迎える。

| 1 |

土浦藩 |

譜代 5.3万石 常陸国

1.松平信興(のぶおき)従五位下 美濃守若年寄、大坂城代、京都所司代 信綱の五男

|

| 2 |

壬生藩

みぶ |

譜代 3.2万石→4.2万石 下野国

1.松平輝貞(てるさだ)<従四位下。右京大夫> 川越藩主松平輝綱の六男で信興の養子

|

| 3 |

高崎藩 |

譜代 5万2千石→6万2千石→7万2千石 下野国

1.松平輝貞(てるさだ)<従四位下。右京大夫> 川越藩主松平輝綱の六男で信興の養子

|

| 4 |

村上藩 |

譜代 7万2千石 越後国

1.松平輝貞(てるさだ)<従四位下。右京大夫。侍従>

|

| 5 |

高崎藩 |

譜代 7万2千石→8万2千石 下野国

| 1.輝貞てるさだ |

従四位下。右京大夫。侍従 |

松平輝綱の六男で信興の養子 |

| 2.輝規てるのり |

従四位下、右京大夫 |

大身旗本・松平信定の十男 |

| 3.輝高てるたか |

従四位下、侍従、右京大夫、京都所司代、老中 |

輝規の長男 |

| 4.輝和てるやす |

従四位下、右京大夫寺社奉行、大坂城代 |

輝高の次男 |

| 5.輝延てるのぶ |

従四位下、侍従、右京大夫 大坂城代、老中 |

輝高の三男 |

| 6.輝承てるよし |

従五位下、右京亮奏者番 |

輝延の三男 |

| 7.輝徳てるあきら |

従五位下、右京亮 |

大身旗本・松平信弥の次男 |

| 8.輝充てるみち |

従五位下、右京亮 |

美濃高富藩主本庄道昌の五男 |

| 9.輝聴てるとし |

従五位下、右京亮寺社奉行 |

大多喜藩主・松平正敬の四男 |

| 10.輝聲てるな |

従五位下右京亮奏者番陸軍奉行並 |

輝聴の長男 |

廃藩置県 |

|

|

三河国幡豆郡発祥の松井氏。はじめ今川氏や東条吉良氏に仕え、後には徳川家康の家臣となった

松井忠次とその一族をさす |

松井 忠次(まつい ただつぐ)

| 三河国幡豆郡吉良庄相場小山田村生まれ。この地を本貫地とする三河松井氏の惣領 |

| 松井忠次は遠州諏訪原城(諏訪之原城、牧野城)攻落やその後の守備に功績甚大と評され、家康よりその |

| 偏諱と松平の名乗りを与えられて松平康親と改称した。 |

| 忠次自身は天正11年(1583年)、伊豆国沼津の三枚橋城にて北条氏との対陣中に死去した。 |

| 康親嫡子松平康重(周防守)は父の死後もその遺志を継ぎ、三枚橋城を守備した。 |

| 1 |

騎西藩 |

譜代 2万石 武蔵国 現在の埼玉県加須市

1.松平康重(やすしげ)従四位下、周防守 康親の長男

|

| 2 |

笠間藩 |

譜代 3万石 常陸国

1.松平康重 - 従四位下、周防守

|

| 3 |

篠山藩 |

譜代 5万石 丹波国 (1608年~1619年)

1.松平康重 - 従四位下、周防守

|

| 4 |

岸和田藩 |

譜代 5万石→6万石→5万石 和泉国 (1619年 - 1640年)

1.康重(やすしげ)〔従四位下、周防守〕高直しにより60000石

2.康映(やすてる)〔従五位下、周防守〕分知により50000石 康重の次男

|

| 5 |

山崎藩 |

譜代 5万石 播磨国 (1640年 - 1649年)

1.康映(やすてる)〔従五位下、周防守〕

|

| 6 |

浜田藩 |

譜代 5万石 石見国 (1649年 - 1759年)

| 1.康映(やすてる)〔従五位下・周防守〕 |

康重の次男 |

| 2.康宦(やすひろ)〔従五位下・周防守〕 |

康映の三男 |

| 3.康員(やすかず)〔従五位下・周防守〕 |

康宦の長男 |

| 4.康豊(やすとよ)〔従五位下・周防守〕松平康郷(藩主康重の五男康敬の子)の長男 |

| 5.康福やすよし 従四位下・周防守、侍従〕寺社奉行・大坂城代,老中首座 |

康豊の長男 |

|

| 7 |

古河藩 |

譜代 5万石 下総国

1.松平康福(やすよし)従四位下,周防守,侍従, 老中、 老中首座 康豊の長男 |

| 8 |

岡崎藩 |

譜代 5万石 三河国

1.松平康福(やすよし)〔奏者番・寺社奉行・大坂城代・西の丸老中・老中〕

|

| 9 |

浜田藩 |

譜代 5.5万石→6.5万石 石見国 (1769年 - 1836年)

| 1.康福(やすよし)〔従四位下・周防守、侍従〕<大坂城代・西の丸老中・本丸老中> |

| 2.康定(やすさだ)〔従五位下・周防守〕<奏者番・寺社奉行> |

深溝松平家松平忠定の子 |

3.康任(やすとう)〔従四位下・周防守、侍従〕<奏者番・寺社奉行・

大坂城代京都所司代・西の丸老中・本丸老中> |

分家旗本・松平康道の長男 |

| 4.康爵(やすたか)〔従五位下・右近将監〕 |

|

| 10 |

棚倉藩 |

譜代 6万石 磐城国

| 1.松平康爵(やすたか)<従五位下。右近将監> |

|

| 2.松平康圭(やすかど)<従五位下。周防守> |

康任の三男 |

| 3.松平康泰(やすひろ)<従五位下。周防守> |

康圭の長男 |

| 4.松平康英(やすてる)<従五位下。周防守> |

旗本 松平軍次郎康済の長男 |

|

| 11 |

川越藩 |

譜代 8.4万石 武蔵国 (1867年 - 1871年)

1.康英(やすてる)〔従五位下・石見守・周防守 老中〕 外国奉行、神奈川奉行兼任

2.康載(やすとし)〔従五位下・周防守〕 信濃松本藩主・松平光庸の九男

廃藩置県 |

|

| |

|

|