| |

1.阿部家 |

2.安部家 |

3.青山家 |

4.秋元家 |

5.安藤家 |

6.石川家 |

7.植村家 |

8.内田家 |

| |

9.戸田家 |

10.永井家 |

11.遠藤家 |

12.久世家 |

13.井上家 |

14.板倉家 |

15.太田家 |

16.土井家 |

| |

17.伊丹家 |

18.稲葉家 |

19.屋代家 |

20.藤堂家 |

21.稲垣家 |

22.大岡家 |

23小笠原家 |

24.岡部家 |

| |

25.奥平家 |

26.加納家 |

27.黒田家 |

28.諏訪家 |

29.竹腰家 |

30.田沼家 |

31.土屋家 |

32.土岐家 |

| |

33.中山家 |

34.成瀬家 |

35.丹羽家 |

36.増山家 |

37.西尾家 |

38.林 家 |

39.保科家 |

40.堀田家 |

| |

41.本庄家 |

42.牧野家 |

43.間部家 |

44.三浦家 |

45.三宅家 |

46.森川家 |

47.柳生家 |

48.柳沢家 |

| |

49.米倉家 |

50.近藤家 |

51.北条家 |

52.遠山家 |

|

|

|

|

|

|

| 阿部定吉系 |

| 三河の松平氏(徳川氏)譜代の家臣。始祖は孝元天皇の第一皇子阿部大彦命とされる。 |

| 戦国時代においては、のちの柳営秘鑑の中で『安祥譜代7家』の1つに挙げられるほどの古参でありる |

| 徳川家康の祖父・松平清康の時代から松平氏に仕えた阿部定吉が謀反で改易となる |

| 阿部正勝系 |

| 松平氏に仕えた阿部氏は、他にも阿部正勝の系統が知られる。ただし、定吉とのつながりは明確でない。 |

| 正勝は徳川家康が今川氏の人質だった頃から仕えた。慶長5年4月、関ヶ原の戦い以前に大坂で死去 |

|

阿部正勝

天文10年6月1日(1541年7月4日) - 慶長5年4月7日(1600年5月19日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。

阿部氏は徳川氏譜代の臣で、正勝は徳川家康が今川氏の人質だった頃から仕えた。今川氏や武田氏らとの戦いで活躍した。

天正18年(1590年)、家康の関東移封に伴い、武蔵国鳩ヶ谷に5000石(のちの鳩ヶ谷藩)を与えられた。

慶長元年(1596年)、豊臣姓を下賜された。慶長5年(1600年)4月、大坂で死去。家督は子の正次が継いだ。

阿部 正次

阿部正勝の長男。母は今川氏家臣・江原定次の娘。三河国(愛知県)で誕生。

慶長19年(1614年)の大坂の陣では、大番組衆を率いて従軍し諸将が進軍を留まる中、大坂城に一番に突入して奮戦、

一番首も挙げて戦功第一と証せられた。

戦後は急速に加増を重ね、寛永3年(1626年)には8万6000石余となり、大坂城代に任じられ、死去するまで

22年間もの長期にわたって務めた。

寛永14年(1637年)に勃発した島原の乱の際には、大坂城代として江戸・九州間の連絡・調整にあたった。

| 1 |

鳩ヶ谷藩 |

譜代、1万石: 阿部正次 従四位下・備中守 |

| 2 |

大多喜藩 |

譜代、3万石: 阿部正次 従四位下・備中守 |

| 3 |

小田原藩 |

譜代、5万石: 阿部正次 従四位下・備中守 |

| 4 |

岩槻藩 |

譜代、5万石 武蔵国

1.阿部正次 従四位下・備中守

2.阿部重次 従四位下・山城守

3.阿部定高 従五位下・備中守

4.阿部正春 従五位下・伊予守 正邦は幼少で中継ぎとして4代となるが大多喜藩へ移

5.阿部正邦 従五位下・対馬守 定高の次男

|

| 5 |

宮津藩 |

譜代、9.9万石 丹後国

阿部正邦 従五位下・対馬守 定高の次男

|

| 6 |

宇都宮藩 |

譜代、10万石~11万石 下野国

| 1.阿部正邦(まさくに) |

| 2.阿部正福(まさよし)〔従四位下・伊勢守 大坂城代〕 |

正邦の四男 |

| 3.阿部正右(まさすけ)〔従四位下・伊予守 老中〕 |

正福の次男 |

| 4.阿部正倫(まさとも)〔従四位下・伊勢守 老中〕 |

正右の三男 |

| 5.阿部正精(まさきよ)〔従四位下・侍従・備中守 老中〕 |

正倫の三男 |

| 6.阿部正寧(まさやす)〔従五位下・伊予守〕 |

正精の三男 |

| 7.阿部正弘(まさひろ)〔従四位下・侍従・伊勢守 老中首座〕 |

正精の五男 |

| 8.阿部正教(まさのり)〔従五位下・伊予守〕 |

正寧の長男 |

| 9.阿部正方(まさかた)〔従四位下・主計頭〕 |

正寧の三男 |

| 10.阿部正桓(まさたけ)〔従五位下・主計頭〕 |

浅野懋昭の三男 |

廃藩置県 |

|

| 阿部分家1 |

阿部 忠秋

阿部忠吉(阿部正勝の次男)の次男。母は大須賀康高の娘。長兄の夭折により家督を相続する。

寛永3年(1626年)に徳川秀忠の偏諱を拝領し、忠秋と名乗った。寛永元年(1624年)、父の遺領6000石を継ぐ。

同3年(1626年)加増され、1万石の大名となる。同6年(1629年)、5000石加増。

同10年(1633年)、小姓組番頭から六人衆(後の若年寄)に転じ、さらに5月5日より老中格に任じられる。

| 1 |

壬生藩 |

譜代、2.5万石 下野国

阿部忠秋(ただあき)<従五位下。豊後守> 老中 阿部忠吉(阿部正勝の次男)の子 |

| 2 |

忍 藩 |

譜代、 5万石→6万石→8万石→10万石 武蔵国

1.阿部忠秋(ただあき)<従五位下。豊後守>老中

| 2.阿部正能(まさよし)<従四位下。播磨守> |

阿部正次の長男(阿部政澄の長男) |

| 3.阿部正武(まさたけ)<従四位下。豊後守。侍従> |

正能の長男 |

| 4.阿部正喬(まさたか)<従四位下。豊後守。侍従>老中 |

正武の長男 |

| 5.阿部正允(まさちか)<従四位下。豊後守。侍従>老中 |

阿部正晴の長男養子 |

| 6.阿部正敏(まさとし)<従四位下。能登守> |

正喬の五男 |

| 7.阿部正識(まさつね)<従五位下。豊後守> |

正敏の長男 |

| 8.阿部正由(まさよし)<従四位下。豊後守。侍従> |

紀州藩主・徳川宗将の11男養子 |

| 9.阿部正権(まさのり)<不詳> |

正由の次男 |

|

| 3 |

白河藩

阿部家 |

譜代、 10万石 磐城国

| 1.阿部正権(まさのり)<不詳> |

|

| 2.正篤(まさあつ) 従五位下 飛騨守 |

紀州藩主・徳川宗将の五男養子 |

| 3.正瞭(まさあきら) 従五位下 能登守 |

三河吉田藩主・松平信明の14男養子 |

| 4.正備(まさかた) 従五位下 能登守 |

肥前大村藩主・大村純昌の五男養子 |

| 5.正定(まささだ) (無位無官) |

旗本阿部正蔵の長男 |

| 6.正耆(まさひさ) 従四位下 侍従 |

阿部正粹の次男養子 |

| 7.正外(まさと) 従四位下 侍従、老中 |

旗本阿部正蔵の3男養子 |

| 8.正静(まさきよ) 従五位下 美作守 |

正外の長男 |

|

| 4 |

棚倉藩

阿部家 |

譜代、 10万石 磐城国

| 1.正静(まさきよ) 従五位下 美作守 |

正外の長男 |

| 2.阿部正功(まさこと) 従五位下~従三位。正三位 |

白河藩6代藩主阿部 正耆の次男 |

廃藩置県 |

|

| 阿部分家2 |

三浦(阿部)正春

寛永14年(1637年)、岩槻藩第2代藩主阿部重次の次男として生まれる。はじめ父の跡を受けて三浦姓を称した。

慶安4年(1651年)に父・重次が江戸幕府の第3代将軍・徳川家光に殉じたため、兄の定高が家督を継ぎ、

正春には大多喜新田藩1万6000石を分与される。岩槻藩5代藩主・備後福山藩阿部家初代藩主阿部正邦は幼少のため、

中継ぎとして正春が家督を継いで岩槻藩主となる。このとき阿部姓に復し、自らの知行分と合わせて11万5000石を領した。

正春は兄の遺領9万9000石と家督を正邦に譲って、自身は上総国大多喜藩へ移った。

| 1 |

大多喜

新田藩 |

譜代。1万6000石 上総国

1.三浦(阿部)正春(まさはる)<従五位下伊予守> 岩槻藩第2代藩主・阿部重次の次男 |

| 2 |

岩槻藩 |

譜代。5万5000石→4万6000石→5万9000石→9万9000石→11万5000石→9万9000石

1.阿部正春(まさはる):従五位下 伊予守 (宗家の正邦が幼い為に4代を継ぎ成人後大多喜藩へ |

| 3 |

大多喜藩 |

譜代。1万石→1万6000石 上総国

| 1.阿部正能(まさよし):従五位下 播磨守 |

政澄の長男 分家1の忠秋の養子へ |

| 2.阿部正春(まさはる):従五位下 伊予守 |

岩槻藩第2代藩主・阿部重次の次男 |

|

|

| 4 |

刈谷藩 |

譜代。1万6000石 三河国

| 1.阿部正春(まさはる)従五位下。伊予守 |

|

| 2.阿部正鎮(まさたね)従五位下。因幡守 |

正春の六男 |

|

|

|

| 5 |

佐貫藩 |

譜代。1万6000石 上総国

| 1.阿部正鎮(まさたね) |

|

| 2.阿部正興(まさおき)従五位下、山城守、因幡守 |

備後福山藩主・阿部正福の四男 |

| 3.阿部正賀(まさよし)従五位下、駿河守 |

正鎮の三男 |

| 4.阿部正実(まさざね)従五位下、兵部少輔、信濃守 |

武蔵忍藩主で大坂城代の阿部正允の四男 |

| 5.阿部正簡(まさひろ)従五位下、駿河守 |

旗本の阿部正保の長男 |

| 6.阿部正暠(まさたか)従五位下、山城守、因幡守 |

正簡の三男 |

| 7.阿部正身(まさみ)従五位下、駿河守 |

石見津和野藩の第9代藩主・亀井茲尚の四男 |

| 8.阿部正恒(まさつね)駿河守、子爵、従三位 |

正身の妾腹の長男 |

廃藩置県 |

|

|

安部 信盛

安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将・大名、安部信勝の長男

関ヶ原の戦いでは本多正信隊に属して下野国小山にまで参陣した。 |

| |

岡部藩 |

譜代。1万9250石→1万7250石→2万250石→2万2250石 武蔵国 現在の埼玉県深谷市

| 1.安部信盛(のぶもり) 従五位下 摂津守 |

|

| 2.安部信之(のぶゆき) 従五位下 丹波守 |

信盛の長男 |

| 3.安部信友(のぶとも) 従五位下 摂津守 |

信之の長男 |

| 4.安部信峯(のぶみね) 従五位下 丹波守 |

信友の長男 |

| 5.安部信賢(のぶかた) 従五位下 摂津守 |

信峯の次男 |

| 6.安部信平(のぶひら) 従五位下 摂津守 |

信賢の長男 |

| 7.安部信允(のぶちか) 従五位下 摂津守 |

信興の次男 |

| 8.安部信享(のぶみち) 従五位下 摂津守 |

信允の長男 |

| 9.安部信操(のぶもち) 従五位下 摂津守 |

信享の三男 |

| 10.安部信任(のぶより) 従五位下 丹波守 |

信操の長男 |

| 11.安部信古(のぶひさ) 不詳 |

信操の四男 |

| 12.安部信宝(のぶたか) 摂津守 |

信古の長男 |

| 13.安部信発(のぶおき) 従五位下 摂津守 |

武蔵金沢藩主・米倉昌寿の九男 |

廃藩置県

|

|

無字銭/葉菊 |

| 日本の武家の一つ。藤原北家花山院流。江戸時代の譜代大名でたびたび幕府の要職にも就いた。 |

祖先は上野国吾妻郡青山郷(現・群馬県吾妻郡中之条町青山)の出身で、その後、

三河国額田郡百々(どうどう)村に土着し |

松平氏に仕えたとされる。関ヶ原の戦後、加増され大名に列した。宗家は江戸期を通じ、

大坂城代、老中などの幕府要職に |

| 就き、常陸国江戸崎、武蔵国岩槻、信濃国小諸、遠江国浜松、丹波国亀山など転封を繰り返したが、 |

| 1748(寛延元)年、丹波国多紀郡篠山に移封され、6万石で維新を迎えた(→篠山藩)。 |

| 忠成の三男幸成の系統は美濃国郡上郡八幡に4万8,000石を領した(→郡上藩)。 |

|

青山通り

東京都、青山地区の名称は、青山氏の江戸屋敷があったことを由来としている。青山通りの北面に宗家、

南面に分家の下屋敷があったという。

青山 忠成

| 戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。江戸幕府町奉行、老中。常陸国江戸崎藩初代藩主。 |

| 青山家宗家初代、青山忠門の長男、家康の信任は厚く、天正13年には家康の3男秀忠の傅役に命じられた。 |

| 江戸開府後も本多正信・内藤清成と共に老中として幕政において重きをなした。 |

| 1 |

江戸崎藩 |

譜代。1万5,000石→3万5,000石 常陸国

| 1.青山忠成(ただなり)老中 |

青山家宗家初代 |

| 2.青山忠俊(ただとし) |

|

| 2 |

岩槻藩 |

譜代。5万5000石 武蔵国

1.青山忠俊(ただとし)<従五位下。伯耆守> |

| 3 |

大多喜藩 |

譜代。2万石 上総国

1.青山忠俊(ただとし):従五位下 伯耆守

| 忠俊はしばしば家光に諫言を繰り返したため、元和9年(1623年)10月には、 |

| 老中を免職の上、上総国大多喜藩(2万石)に減転封され、その後寛永2年 |

| (1625年)に除封され、相模国今泉で蟄居する。秀忠の死後に再出仕の |

| 要請があったが断っている。 |

|

青山 宗俊

| 青山忠俊(武蔵岩槻藩主・上総大多喜藩主)の長男として生まれる。 |

| 元和9年(1623年)に父が第3代将軍・徳川家光の勘気を受けて蟄居になったとき、父と共に相模高座郡溝郷に |

| 蟄居した。寛永11年(1634年)、家光から許されて再出仕する。 |

| 寛永15年(1638年)12月1日に書院番頭に任じられ、武蔵・相模国内で3000石を与えられて旗本となる。 |

| 正保5年(1648年)、信濃小諸において2万7000石を加増され、合計3万石の大名となり、信濃小諸藩主となる |

| 1 |

小諸藩 |

譜代、4万2000石 (1648年-1662年) 信濃国

1.青山宗俊(むねとし)<従四位下。因幡守> 大坂城代

|

| 2 |

浜松藩 |

譜代、5万石

| 1.青山宗俊(むねとし)<従四位下。因幡守> 大坂城代 |

| 2.青山忠雄(ただお)<従五位下・和泉守> |

青山宗俊の次男 |

| 3.青山忠重(ただしげ)<従五位下・下野守> |

青山宗俊の三男 |

|

| 3 |

亀山藩 |

譜代、5万石 丹波国

| 1.青山忠重(ただしげ)〔従五位下、因幡守〕 |

| 2.青山俊春(としはる)〔従五位下、因幡守〕 |

忠重の四男 |

| 3.青山忠朝(ただとも)〔従五位下、因幡守〕 |

摂津尼崎藩主・青山幸督の次男 |

|

| 4 |

篠山藩 |

譜代 - 5万石→6万石 丹波国 (1748年~1871年)

| 1.青山 忠朝(ただとも)〔従五位下、因幡守〕 |

摂津尼崎藩主・青山幸督の次男 |

| 2.青山忠高(ただたか){従五位下・下野守 |

丹後宮津藩主・青山幸秀の七男 |

| 3.青山忠講(ただつぐ)従五位下・伯耆守 |

忠高の次男 |

| 4.青山 忠裕ただひろ従四位下、因幡守 京都所司代・老中 |

忠高の3男 |

| 5.青山 忠良( ただなが従四位下、因幡守老中 |

忠裕の四男 |

| 6.青山 忠敏( ただゆき従五位下・因幡守 |

忠良の次男 |

廃藩置県 |

青山 成重(なりしげ)

| 服部氏の一門・服部正信(平蔵)の次男 |

| 1571年、母の従兄の青山忠重が戦死し、子がなかったため、主君・徳川家康の命で青山氏を嗣いだ。 |

| 徳川秀忠の後見役となった。 |

| 下総国内において5,000石を加増され、石高が1万石に達したため下総飯田藩を立藩した。 |

| 慶長13年(1608年)、老中に就任するが、大久保長安の子成国を養子にしたことから、 |

| 慶長18年(1613年)の大久保長安事件に連座し、罷免、改易される。 |

| 3,000石は成重が赦免されず死去したため、収公となったが、改めて嫡男の成次に新知1,000石が |

| 与えられ、子孫は旗本として存続する。 |

| 成次の子青山成政の代に1,200石となり、4代あとの青山成存は勘定奉行になっている。 |

| |

飯田藩 |

譜代。1万石 下総国

1.青山成重(なりしげ)<従五位下。図書助> 廃藩

|

青山 幸成(あおやま よしなり)

| 安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将 |

| 徳川氏の譜代家臣・青山忠成の四男として浜松で生まれる。慶長4年に元服して徳川秀忠の近侍として仕えた。 |

| 大坂の陣にも参加し、元和5年(1619年)には書院番頭・小姓・10人組頭・評定衆に任じられ、1万3000石の大名となった。 |

| 1 |

掛川藩 |

譜代。2万6000石→3万3000石

1.青山幸成(よしなり)従五位下、大蔵少輔

|

| 2 |

尼崎藩 |

譜代 5万石→5万4千石→4万8千石 摂津国 (1635年 - 1711年)

| 1.青山幸成(よしなり)従五位下、大蔵少輔 |

|

| 2.青山幸利(よしとし)〔従五位下、大膳亮〕 |

幸成の長男 |

| 3.青山幸督(よしまさ)〔従五位下、播磨守〕 青山幸実(青山幸利の長男)の長男 |

| 4.青山幸秀(よしひで)〔従五位下、大膳亮〕 |

幸督の長男 |

|

| 3 |

飯山藩 |

譜代 4.8万石 信濃国

1.青山幸秀(よしひで)従五位下。大膳亮。

|

| 4 |

宮津藩

青山 |

譜代 4.8万石 丹後国 (1717年 - 1758年)

| 1.幸秀(よしひで)〔従五位下、大膳亮〕 |

|

| 2.幸道(よしみち)〔従五位下、大和守〕 |

幸秀の三男 |

|

|

|

| 5 |

郡上藩 |

譜代 4.8万石 美濃国 八幡藩とも言う

| 1.青山幸道(よしみち)<従五位下。大和守> |

|

| 2.青山幸完(よしさだ)<従五位下。大膳亮> |

幸道の三男 |

| 3.青山幸孝(よしたか)<従五位下。大蔵少輔> |

幸完の長男 |

| 4.青山幸寛(ゆきひろ)<従五位下。大膳亮> |

幸孝の長男 |

| 5.青山幸礼(ゆきのり)<従五位下。播磨守> |

青山幸孝の次男 |

| 6.青山幸哉(ゆきしげ)<従五位下。大蔵少輔> |

篠山藩の第4代藩主・青山忠裕の七男 |

| 7.青山幸宜(ゆきよし)<従五位下。大膳亮> |

幸哉の長男 |

廃藩置県 |

|

横木瓜 |

| 日本の氏族。本姓は藤原氏で宇都宮氏の一族と伝える。 |

| 長朝は後北条氏、次いで関東へ転封された徳川家康に仕えその新参家臣層に加わり、 |

関ヶ原の戦いで上杉景勝の投降を促した功により、慶長6年(1601年)上野国総社藩1万石に

加増された。さらに泰朝は将軍職を譲り駿府に移った家康に仕える |

| 駿府在番衆のうち本多正純を筆頭とする近習出頭人に連なる。 |

|

秋元 長朝(あきもと ながとも)

| はじめ庁鼻上杉氏に仕えた。天正18年(1590年)の豊臣秀吉の小田原征伐のとき、主君の氏憲が小田原城に |

| 籠もったため、長朝もこれに従って北条方に与して深谷城を守備した。文禄元年(1592年)に井伊直政の |

| 推挙を受けて徳川家康の家臣となり、直政配下として上野国惣社に所領を与えられた。 |

| 1 |

総社藩 |

譜代。1万石→1万5000石 上野国

| 1.秋元長朝(ながとも) |

| 2.秋元泰朝(やすとも)但馬守 |

長朝の子 |

|

| 2 |

谷村藩 |

譜代。1.8万石 甲斐国

| 1.秋元泰朝(やすとも)<従五位下。但馬守> |

| 3.秋元富朝(とみとも)<従五位下。越中守> |

泰朝の子 |

| 4.秋元喬知(たかとも)<従四位下。但馬守>若年寄、老中 |

外孫で、戸田家から秋元家に養子 |

|

| 3 |

川越藩

|

譜代。5万石→6万石 武蔵国 (1704年 - 1767年)

| 1.喬知(たかとも)従四位下・摂津守・但馬守 老中 |

|

| 2.喬房(たかふさ)〔従四位下・伊賀守・但馬守〕 |

喬知の次男 |

| 3.喬求(たかもと)〔従四位下・越中守〕 下野宇都宮藩の第2代藩主・戸田忠余の長男婿養子 |

| 4.凉朝(すけとも)〔従四位下・摂津守・但馬守 老中〕 大身旗本・秋元貞朝の三男 |

|

| 4 |

山形藩

|

譜代 6万石 (1767年 - 1845年) 出羽国

| 1.凉朝(すけとも)〔従四位下・摂津守・但馬守 老中〕 |

| 2.永朝(つねとも)〔従四位下・但馬守〕 |

大身旗本・上田義当の四男 |

| 3.久朝(ひさとも)〔従五位下・但馬守〕 |

永朝の五男 |

| 4.志朝(ゆきとも)〔従五位下・但馬守〕 |

周防徳山藩の第8代藩主・毛利広鎮の八男養子 |

|

| 5 |

館林藩

|

譜代 6万石→7万石 上野国

| 1.志朝(ゆきとも)〔従五位下・但馬守〕 |

| 2.秋元礼朝(ひろとも)<従五位下、但馬守> |

遠江掛川藩の第5代藩主・太田資始の五男 |

廃藩置県 |

|

持に上り藤 |

三河安藤氏

| 元は三河国の土豪。安藤家重は松平広忠(徳川家康の父)に仕えていたが、天文9年(1540年) |

| 三河安祥城に攻め寄せてきた織田信秀との攻防戦のさなかに討死。 |

| 家重の子の安藤基能は、元亀3年(1572年)の三方ヶ原の戦いで武田軍相手に討死した |

| 能の嫡男安藤直次は、祖父や父のように志半ばで討ち死にする事もなく、戦乱の世を生き抜いた。 |

|

安藤 直次(あんどう なおつぐ) 嫡流

| 戦国時代から江戸時代前期の武将。安藤基能の長男、慶長15年(1610年)、家康の命により |

| 徳川頼宣(長福丸)付の家老に任じられた。 |

| 元和5年(1619年)7月19日、頼宣が紀伊和歌山城に移ると、紀州藩附家老として移り、同国田辺城に |

3万8,000石の所領を与えられた

| 1 |

掛川藩 |

譜代 2.8万石 紀州藩:徳川頼宣附家老

1.安藤直次(なおつぐ): 【元和3年藩主就任 - 元和5年移封】

|

| 2 |

紀伊

田辺藩

安藤家 |

譜代 3.8万石 紀伊国 立藩は1868年

| 1.安藤直次(なおつぐ)従五位下帯刀先生 |

|

| 2.安藤直治(なおはる)従五位下飛騨守 |

直次の次男 |

| 3.安藤義門(よしかど)従五位下、帯刀 |

直治の長男 |

| 4.安藤直清(なおきよ)従五位下、帯刀 |

安藤直政の長男 |

| 5.安藤直名(なおな)従五位下、帯刀 |

直清の三男 |

| 6.安藤陳武(のぶたけ)従五位下、帯刀 |

直清の四男 |

| 7.安藤陳定(のぶさだ)従五位下、帯刀 |

陳武の長男 |

| 8.安藤雄能(かつよし)従五位下、帯刀 |

大身旗本・安藤直利の次男 |

| 9.安藤次由(つぐゆき)従五位下、帯刀 |

旗本の安藤信秀の次男 |

| 10.安藤寛長(ひろなが)従五位下、帯刀 |

摂津高槻藩直期の五男 |

| 11.安藤次猷(つぐのり)従五位下、帯刀 |

美濃加納藩主・安藤信尹の三男 |

| 12.安藤道紀(みちのり)従五位下帯刀 |

紀州藩主・徳川宗将の十男 |

| 13.安藤直與(なおとも) |

大身旗本・安藤直之の五男 |

| 14.安藤直則(みちのり)帯刀、伊賀守 |

大身旗本・安藤直之の三男 |

| 15.安藤直馨(なおか)帯刀 |

丹後宮津藩主・松平資承の五男 |

| 16.安藤直裕(なおひろ)従五位下飛騨守 |

直則の次男 |

| 17.安藤直行(なおゆき)従五位 |

直裕の長男 |

| 18.安藤直裕(なおひろ、16代の再勤) |

|

廃藩置県 |

|

|

| 安藤分家 |

安藤家 分家

安藤 重信 「磐城平安藤氏」と呼ばれることもある。

直次の弟・安藤重信(安藤基能の次男)も、元和5年(1619年)にはそれまでの領地である下総国小見川2万石から

加増移封されて、上野国高崎5万6000石の藩主となっている。

徳川幕府の要職を務め、安藤氏嫡流よりも石高が高いために安藤氏の嫡流と誤認されるが、三河安藤氏の分家筋に当たる。

| 1 |

小見川藩 |

譜代 1.6万石 下総国

1.安藤重信(しげのぶ)〈従五位下・対馬守〉 安藤基能の次男

|

| 2 |

高崎藩

安藤家

|

譜代 5.6万石 上野国

| 1.重信 |

| 2.重長 従五位下、伊勢守・右京亮 |

本多正盛の長男 |

| 3.重博 従五位下、対馬守 奏者番、老中 |

安藤重之の長男 |

|

| 3 |

山上藩 |

近江国

高崎藩も収めるが重博が老中になって備中松山藩に移封して、山上藩は天領となる。

|

| 4 |

備中

松山藩

安藤家 |

譜代 6.5万石 (1695年 - 1711年)備中国

| 1.重博(しげひろ)〔従五位下・対馬守〕 |

|

| 2.信友(のぶとも)〔従四位下・対馬守〕 |

徳川吉宗の代に老中 |

重博の長男 |

|

| 5 |

加納藩

安藤家 |

譜代 6.5万石→5万石 美濃国

| 1.安藤信友(のぶとも) 従四位下 対馬守 |

| 2.安藤信尹(のぶただ) 従五位下 対馬守 |

安藤信周の長男 |

| 3.安藤信成(のぶなり) 従四位下 対馬守 侍従 若年寄、老中 |

信尹の次男 |

|

| 6 |

磐城

平藩

安藤家 |

譜代 6.7万石→5万石 陸奧国

| 1.信成 |

|

|

|

| 2.信馨 のぶきよ |

従四位下、伊勢守 |

|

信成の次男 |

| 3.信義 のぶよし |

従四位下、対馬守、山城守、 |

奏者番 |

安藤信厚の長男 |

| 4.信由 のぶより |

従四位下、伊勢守、対馬守 |

|

信馨の五男 |

| 5.信正 のぶまさ |

従五位下伊勢守 |

老中 |

安藤信由の嫡男 |

| 6.信民 のぶたみ |

|

|

信正の長男 |

| 7.信勇 のぶたけ |

従三位、対馬守 |

内藤正縄の嫡男正義の三男 |

廃藩置県 |

阿久和安藤氏 参考資料(制作者の近い場所)

安藤基能の弟である安藤定次(安藤家重の五男)は、旗本として、相模国鎌倉郡阿久和村に知行をもらい受け、以後代々続いた。

三河国の出身の直参旗本。三河安藤氏の分家。治(次)右衛門を代々名乗る。

天正19年(1591年)、相模国鎌倉郡阿久和村(現在の横浜市瀬谷区三ツ境及び阿久和から泉区新橋と一部弥生台に

またがる地域)に知行を得る。幕末にかけて、阿久和村を中心に2,540石を治めた。

菩提寺は、阿久和山観音寺(横浜市泉区新橋)、墓所は横浜市瀬谷区阿久和にある通称 お墓山 、正珍、正頼、正程の墓所がある。

|

|

主に、次の3系統の石川氏が存在する

| 1.蘇我氏、蘇我倉山田石川麻呂系石川氏 |

| 2.清和源氏、河内源氏源義時流石川氏。本項で詳述 |

| 3.清和源氏、大和源氏源頼親流石川氏(陸奥石川氏)。 |

| 他に、備中の国人である石川氏がある(備中石川氏)。 |

|

石川氏(源義時流)

| 源義家(八幡太郎義家)の六男の源義時を祖とする石川氏。他氏との混同を避けるために石川源氏と呼ぶことの方が多い。 |

| 戦国期の摂津国の中川氏(中川清秀など)は、この石川氏の系統だとされる(親族の多田源氏の系統の説もある)。 |

三河石川氏

| 戦国時代後期に石川数正を輩出した三河の石川氏は、義時の子孫のうち、一時下野の小山氏を |

| 頼っていた一族が、蓮如に随行して三河に流れ着き、定住したのがはじまりという。 |

| 松平氏(徳川氏)に仕え、代々筆頭家老を務めた。柳営秘鑑にある徳川最古参の安祥譜代七家の一つであり、 |

| 三河の浄土真宗門徒の総代でもあったという |

| 冒頭の数正は徳川家康に仕え活躍したが、やがて羽柴秀吉の下に出奔しその家臣となり大名となった。 |

| しかし、子孫は秀吉の死後江戸幕府を開いた家康に冷遇されまもなく改易処分となった。 |

| 江戸時代に譜代大名として隆盛した石川氏の系統は数正の叔父の家成の系統である。 |

石川数正(かずまさ)

| 戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名 |

| 酒井忠次と共に徳川家康の片腕として活躍したが、小牧・長久手の戦いの後に徳川家を出奔して |

| 豊臣秀吉に臣従した。信濃松本藩の初代藩主とすることが通説となっている |

| 謎の出奔 |

| 天正13年(1585年)11月13日、突如として家康のもとから出奔し、秀吉のもとへ逃亡した |

| 理由は謎であり、「家康と不仲になった」「秀吉から提案された条件に目が眩んだ」等 |

| 諸説入り乱れているが、今でもはっきりした理由は分かっていない。 |

| 秀吉より信濃松本(筑摩郡と安曇郡)10万石に加増移封された |

石川 康長

| 石川数正の長男として生まれる、父と共に徳川家康のもとを出奔し豊臣秀吉に仕えた。 |

| 文禄元年(1592年)、父の死去により家督を継いで第2代藩主となり[1]、父の遺領のうち8万石を相続し、 |

| 残りの2万石は2人の弟に分与した。 |

| 慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは東軍に与したため、所領を安堵された。 |

| しかし慶長18年(1613年)、大久保長安と縁戚関係にあったことから大久保長安事件に連座し |

| 弟の康勝、康次とともに改易され、豊後佐伯に流罪に処された。 |

石川 康通(いしかわ やすみち)

戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名、石川家成の長男。石川数正は従兄に当たる。

天正元年(1573年)、武田勝頼率いる武田軍と戦って武名を挙げた。

天正8年(1580年)、父が隠居したため、家督を継ぐ。父の家成は家康の従兄弟にあたり、

西三河の旗頭となった、徳川家でも一、二を争う重臣であった。

| 1 |

大垣藩 |

譜代 5万石 美濃国

| 1.石川康通(やすみち)従五位下。長門守 |

石川家成の長男 |

| 2.石川家成(いえなり)従五位下。日向守 |

清兼の3男 |

| 3.石川忠総(ただふさ)従五位下。主殿頭 |

大久保忠隣の次男 |

|

| 2 |

豊後

日田藩 |

譜代 6万石 豊後国

1.石川忠総(ただふさ)従五位下。主殿頭

|

| 3 |

佐倉藩 |

譜代 、7万石 下総国

1.石川忠総(ただふさ)従五位下。主殿頭

|

| 4 |

膳所藩 |

譜代 、7万石→5万3,000石 近江国

1.石川忠総(ただふさ)従五位下。主殿頭

2..石川憲之(のりゆき)従四位下、主殿頭 石川忠総の長男)の長男

|

| 5 |

伊勢

亀山藩 |

譜代 、5万石 伊勢

1.石川憲之(のりゆき)従五位下。主殿頭 |

| 6 |

淀 藩 |

譜代 、6万石

| 1.石川憲之(のりゆき)<従五位下。主殿頭> |

|

| 2.石川義孝(よしたか)<従五位下。主殿頭> |

憲之の次男 |

| 3.石川総慶(ふさよし)<従五位下。主殿頭> |

憲之の嫡孫・勝之の長男 |

|

| 7 |

備中

松山藩 |

譜代 6万石 備中 (1711年 - 1744年)

1.総慶(ふさよし)〔従五位下・主殿頭〕

|

| 8 |

伊勢

亀山藩 |

譜代 6万石 伊勢国

| 1.石川総慶(ふさよし)従五位下。主殿頭 |

|

| 2.石川総尭(ふさたか)従五位下。主殿頭 |

石川総慶の次男 |

| 3.石川総純(ふさずみ)従五位下。日向守 |

石川総英(藩主・石川総慶の長男)の長男 |

| 4.石川総博(ふさひろ)従五位下。日向守 |

大身旗本・石川総恒の次男 |

| 5.石川総師(ふさのり)従五位下。主殿頭 |

総博の長男 |

| 6.石川総佐(ふさすけ)従五位下。主殿頭 |

総師の長男 |

| 7.石川総安(ふさやす)従五位下。主殿頭 |

総般の次男 |

| 8.石川総紀(ふさのり)従五位下。日向守 |

分家の大身旗本・石川総登の次男 |

| 9.石川総禄(ふさよし)従五位下。主殿頭 |

総安の長男 |

| 10.石川総脩(ふさのぶ)なし |

総紀の四男 |

| 11.石川成之(なりゆき)従五位下。日向守 |

総紀の六男 |

廃藩置県 |

石川 総長(ふさなが)

| 慶長10年(1605年)、近江膳所藩主・石川忠総の次男として小田原で生まれる。寛永18年に小姓組番頭に |

| 任じられ、寛永19年(1642年)、2000石を与えられる。慶安元年(1648年)3月に大番頭に任じられる。 |

| 慶安4年(1651年)、父の死により、その遺領から伊勢河曲郡・鈴鹿郡など1万石を分与されて神戸藩を立藩し、 |

| 大名となる。万治3年(1660年)、大坂定番を命じられ、1万石を加増されて伊勢神戸2万石として藩庁を置いた。 |

| 1 |

神戸藩 |

譜代 10000石→20000石→17000石 伊勢国 (1651年~1732年)

| 1.総長(ふさなが)〔従五位下、播磨守 大坂定番〕加増により2万石 |

| 2.総良(ふさよし)〔従五位下、若狭守〕 |

総長の長男 |

| 3.総茂(ふさしげ)〔従四位下、近江守〕分知により1万7000石 |

総良の長男 |

|

| 2 |

下館藩 |

譜代。2万石 常陸国

| 1.石川総茂(ふさしげ) 従四位下。 近江守 寺社奉行、若年寄、側用人 |

| 2.石川総陽(ふさはる) 従五位下。播磨守 |

相模小田原藩主・大久保忠増の七男 |

| 3.石川総候(ふさとき) 従五位下。若狭守 |

旗本である大久保総比の三男 |

| 4.石川総弾(ふさただ) 従五位下。若狭守 |

総候の三男 |

| 5.石川総般(ふさつら) 従五位下。中務少輔 |

総候の五男 |

| 6.石川総親(ふさちか) 従五位下。近江守 |

越後長岡藩主・牧野忠精の次男 |

| 7.石川総承(ふさつぐ) 従五位下。中務少輔 |

総般の長男 |

| 8.石川総貨(ふさとみ) 従五位下。近江守 |

総承の長男 |

| 9.石川総管(ふさかね) 従五位下。若狭守 |

総貨の長男 |

廃藩置県 |

|

丸に一文字割桔梗 |

| 三河の松平氏(後の徳川氏)に仕え、江戸時代初期に大名(大和高取藩家)となった一族が著名である。 |

| 出自を土岐氏の一族と称している。古参の譜代家臣でありながら、信康の自刃により一時離散した |

| 家次の影響で、江戸幕府成立の当初では大身旗本の身分ににとどまった。その後は、家次の子の |

| 植村家政の代に大名となり、以降は譜代大名として明治維新まで存続した。 |

|

植村 家政(うえむら いえまさ)

| 徳川氏の家臣・植村家次の長男として生まれる。 |

| 寛永2年(1625年)、第3代将軍・徳川家光付となり、大番頭に任じられ、3500石の加増を受ける。 |

| 寛永10年(1633年)4月には4000石を加増されて9000石の旗本となる。寛永17年(1640年)1万6000石を |

| 加増されて2万5000石の大名となって諸侯に列し、大和高取藩の初代藩主となった。 |

| |

高取藩

植村家 |

譜代。2万5000石→2万500石→2万5000石。大和

| 1.家政(いえまさ)(従五位下 出羽守) |

|

| 2.家貞(いえさだ)(従五位下 右衛門佐) |

家政の三男 |

| 3.家言(いえのぶ)(従五位下 出羽守) |

家貞の次男 |

| 4.家敬(いえゆき)(従五位下 出羽守) |

第2代藩主・植村家貞の長男・政成の長男 |

| 5.家包(いえかね)(従五位下 出羽守) |

旗本・植村政広の長男 |

| 6.家道(いえみち)(従五位下 出羽守) |

家敬の次男 |

| 7.家久(いえひさ)(従五位下 出羽守) |

家道の長男 |

| 8.家利(いえとし)(従五位下 出羽守) |

家道の四男 |

| 9.家長(いえなが)(従五位下 出羽守) |

家道の次男 |

| 10.家教(いえのり)(従四位下 出羽守) |

家長の三男 |

| 11.家貴(いえたか)(従五位下 出羽守) |

家長の四男 |

| 12.家興(いえおき)(なし) |

肥前大村藩主・大村純昌の十一男 |

| 13.家保(いえやす)(従五位下 出羽守) |

近江膳所藩主・本多康禎の七男 |

| 14.家壷(いえひろ)(従五位下 出羽守) |

播磨山崎藩主・本多忠鄰の六男 |

廃藩置県 |

|

|

内田 正信

| 江戸時代前期の旗本、大名、慶長18年、800石の御納戸頭であった内田正世の次男として生まれる。、 |

| 寛永7年(1630年)から徳川家光の家臣として仕え、奥小姓、寛永16年、内田正信が8200石加増の上で |

| 1万石の大名として諸侯に列したため、ここに小見川藩が再立藩した |

|

| 1 |

鹿沼藩 |

譜代。1万5000石 下野国

| 1.内田正信(まさのぶ) 従五位下、信濃守 |

内田正世の次男 |

| 2.内田正衆(まさもろ) 従五位下、出羽守 |

正信の次男 |

| 3.内田正偏(まさゆき) 従五位下、信濃守 |

内田正勝の子 |

| 4.内田正親(まさちか) 従五位下、出羽守 |

正偏の長男 |

|

| 2 |

小見川藩 |

譜代。1万石 下総国

| 1.内田正親(まさちか) 〈従五位下・出羽守〉 |

|

| 2.内田正美(まさよし) 〈従五位下・出羽守〉 |

正親の長男 |

| 3.内田正良(まさよし) 〈従五位下・近江守〉 |

内田正記の次男 |

| 4.内田正純(まさずみ) 〈従五位下・伊勢守〉 |

正良の長男 |

| 5.内田正肥(まさもと) 〈従五位下・近江守〉 |

正純の長男 |

| 6.内田正容(まさかた) 〈従五位下・伊勢守〉 大身旗本で留守居役、石河貞通の三男 |

| 7.内田正道(まさみち) 〈従五位下・豊後守〉 |

正容の長男 |

| 8.内田正徳(まさのり) 〈従五位下・主殿頭〉 |

正容の次男 |

| 9.内田正縄(まさつな) 〈従五位下・主殿頭〉 |

正容の三男 |

| 10.内田正学(まさあきら)〈従五位下・主殿頭〉 |

旗本・内田正路の次男 |

廃藩置県

|

|

六つ星紋

九曜紋

|

各地の戸田氏

| 1.美濃国の戸田氏。森氏の出身。森可秀の末男・成恒の次男直高が戸田氏を称した。 |

| 2.三河国の戸田氏。藤原北家公季流正親町三条家の末裔と伝わる。 |

| 宗家は松平家の家名を下され、戸田松平家と呼ばれた |

| 3.村上源氏。江戸時代の公卿・六条有純の子で、3代将軍徳川家光の側室のお万の方の実弟に |

あたる氏豊が、母方の祖父・戸田為春(戸田一西の子)の縁で戸田氏を名乗った。

江戸時代は代々、高家を務める。 |

| 4.村上源氏赤松氏の流れを汲む奥平氏の一族で奥平貞昌の子の子孫が称した。 |

| 5.鴨建角見命末裔、賀茂氏に連なる藤木重保の子である藤木保高の子孫が戸田氏を称す |

| 6.武平氏流。尾張国海部郡発祥や陸奥国岩城発祥が伝わっている。その家系につらなる |

| 人物としては、戸田定隆(仙台藩家臣)がいる。 |

7.大垣藩主の戸田家は前項の三河戸田氏の戸田宗光の血を引くというが、江戸時代は

別家扱いであった。 |

|

康長の家系(戸田松平氏、宗家)

| 三河戸田氏の嫡流で、戸田宗家である(特に戸田宣光以降を指して、仁連木戸田家と称する)。 |

| 江戸時代には康長が松平を称することを許され松平氏を称したため、戸田松平家ともいわれる。 |

| 家紋は松平姓とともに下賜された三つ葉葵と戸田氏歴代の六曜紋である。 |

| 武蔵国東方に1万石を領する。 |

| 1 |

白井藩 |

譜代。2万石 上野国 松平戸田家

1.松平康長(やすなが)従四位下 |

| 2 |

古河藩 |

譜代。2万石 下総国 松平戸田家

1.松平康長(やすなが)従四位下 |

| 3 |

笠間藩 |

譜代。3万石 常陸国 松平戸田家

1.松平康長(やすなが)従四位下、丹波守 |

| 4 |

高崎藩 |

譜代。2万石 上野国 松平戸田家

1.松平康長(やすなが)従四四位下、丹波守 |

| 5 |

松本藩 |

譜代。7万石 信濃国 松平戸田家

1.松平康長(やすなが)従四位下、丹波守

2.庸直(やすなお)従五位下 佐渡守 康長の三男

|

| 6 |

明石藩 |

譜代。7万石 播磨国 松平戸田家

1.庸直(やすなお)〔従五位下・丹波守〕

2.光重(みつしげ)〔従五位下・丹波守〕 松平康長の次男、徳川家康の甥 忠光の長男 |

| 7 |

加納藩 |

譜代。7万石 美濃国 松平戸田家

1.松平光重(みつしげ) 従五位下 丹波守

2.松平光永(みつなが) 従四位下 丹波守 光重の長男

3.松平光煕(みつひろ) 従五位下 河内守 光永の長男

|

| 8 |

淀 藩

戸田家 |

譜代。6万石 摂津国 松平戸田家

1.松平光煕(みつひろ)<従五位下。河内守>

2.松平光慈(みつちか)<従五位下。丹波守>

|

| 9 |

鳥羽藩 |

譜代。7万石 伊勢国 松平戸田家

1.松平光慈(みつちか)<従五位下。丹波守>:山城国淀藩より入封・信濃国松本藩へ転封

|

| 10 |

松本藩

戸田家

|

譜代。6万石 信濃国 松平戸田家

| 1.光慈(みつちか) 従五位下 丹波守 |

|

| 2.光雄(みつお) 従五位下。丹波守 |

光煕の五男 |

| 3.光徳(みつやす) 従五位下。丹波守 |

光雄の長男 |

| 4.光和(みつまさ) 従五位下。伊勢守 |

光雄の六男 |

| 5.光悌(みつよし) 従五位下。丹波守 |

光雄の八男 |

| 6.光行(みつゆき) 従五位下。丹波守 |

大身旗本・戸田光為の四男 |

| 7.光年(みつつら) 従四位下。丹波守 |

光悌の長男 |

| 8.光庸(みつつね) 従五位下。丹波守 |

光行の三男 |

| 9.光則(みつひさ) 従四位下。丹波守 |

光庸の次男 |

廃藩置県 |

|

|

| 庄右衛門忠政(光忠)の家系 |

田原戸田家

戸田宗家の康光の弟が忠政(光忠)でその嫡男が戸田忠次で田原戸田家2代当主、家康に仕え、忠次の子・尊次のとき

三河国田原藩主となった。以後、下総国佐倉藩、肥前国島原藩などを経て、下野国宇都宮藩主となり幕末に至った。

支藩は2家(足利藩、高徳藩)。足利藩は初代田原藩主忠能の弟・忠次に始まる家系である。

戸田尊次(たかつぐ)

戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。

三河一向一揆において、父の戸田忠次と共に徳川家康に叛いたが、後に帰参して家臣として仕えた。

| 1 |

田原藩 |

譜代 1万石 三河国 (1601年 - 1664年)

| 1.戸田尊次たかつぐ |

従五位下、土佐守 |

| 2.戸田忠能ただよし |

従五位下、因幡守 |

尊次の子 |

| 3.戸田忠昌ただまさ |

従四位下侍従兼越前守 京都所司代→老中 |

忠能の養子 |

|

| 2 |

富岡藩 |

譜代 2.1万石 肥後国天草 (1664年~1671年)

1.忠昌(ただまさ)〔従五位下、伊賀守〕

|

| 3 |

岩槻藩 |

譜代 5.1万石 武蔵国

1.戸田忠昌(ただまさ)<従四位下。山城守。侍従>

|

| 3 |

佐倉藩 |

譜代 6.1万石→7.1万石 下総国

| 1.戸田 忠昌 |

従四位下侍従兼越前守 老中 |

| 2.戸田 忠真ただざね |

従四位下侍従、山城守 |

|

|

|

| 4 |

高田藩 |

譜代 6.8万石 越後国

1.戸田忠真(ただざね)従四位下。山城守。侍従

|

| 5 |

宇都宮藩 |

譜代 6.7万石→7.7万石 下野国

| 1.戸田忠真(ただざね)従四位下。山城守。侍従 |

| 2.戸田忠余(ただみ)従五位下。日向守 |

大身旗本・戸田忠章の長男 |

| 3.戸田忠盈(ただみつ)従五位下。日向守 |

忠余の次男 |

|

| 6 |

島原藩 |

譜代 7.7万石 肥前国

1.忠盈(ただみつ)〔従五位下、日向守〕

2.忠寛(ただとお)〔従五位下、壱岐守〕 忠余の四男

|

| 7 |

宇都宮藩 |

譜代 7.7万石 下野国

| 1.戸田忠寛(ただとお) 従四位下。因幡守。侍従 |

| 2.戸田忠翰(ただなか) 従五位下。能登守。 |

忠寛の長男 |

| 3.戸田忠延(ただのぶ) 従五位下。日向守。 |

忠翰の次男 |

| 4.戸田忠温(ただはる) 従四位下。山城守。侍従 |

忠翰の5男 |

| 5.戸田忠明(ただあき) 従五位下。因幡守 |

忠温の3男 |

| 6.戸田忠恕(ただゆき) 従五位下。越前守 |

忠温の六男 |

| 7.戸田忠友(ただとも) 従五位下。土佐守 |

旗本である戸田忠偲の長男 |

廃藩置県 |

|

分家1

戸田 忠時

寛永14年(1637年)、御小姓組番士200俵取りの旗本戸田忠次(宗兵衛、慶長2年(1597年) - 寛永17年(1640年)の

次男として生まれる。(忠次は三河田原藩初代藩主・戸田尊次の五男であった。)

天和2年(1682年)の正月には伏見奉行を拝命し、1,000石の旗本となる。元禄2年(1689年)7月には甲府藩主・徳川綱豊

(後の5代将軍:徳川家宣)に附属され家老となり、8,000石に加増された。

宝永2年(1705年)、老齢のため供奉を免ぜられたが、3,000石の加増を受け、下野国足利郡・河内郡・都賀郡の3郡のうち

1万1,000石に封ぜられて足利藩を立藩した。

| |

足利藩 |

譜代 1.1万石 下野国

| 1.戸田忠時(ただとき)〈従四位下 大炊頭〉 旗本戸田忠次の次男忠次は尊次の五男 分家 |

| 2.戸田忠囿(ただその)〈従五位下 大隅守〉 |

忠時の四男 |

| 3.戸田忠位(ただたか)〈従五位下 出雲守〉 |

忠囿の長男 |

| 4.戸田忠言(ただとき)〈従五位下 大炊頭〉 |

忠位の長男 |

| 5.戸田忠喬(ただたか)〈従五位下 大炊頭〉 |

忠言の八男 |

| 6.戸田忠禄(ただとみ)〈従五位下 長門守〉 |

忠喬の三男 |

| 7.戸田忠文(ただふみ)〈従五位下 大炊頭〉 |

宇都宮藩主・戸田忠温の四男 |

| 8.戸田忠行(ただゆき)〈従五位下 長門守〉 |

忠禄の四男 |

廃藩置県 |

分家2

| 1 |

高徳藩 |

譜代。1万石 下野国

1.戸田忠至(ただゆき)従五位下・大和守 江戸時代後期から明治時代前期にかけての

下野宇都宮藩の重臣元治元年(1864年)1月29日、大名格となる。

2.戸田忠綱(ただつな)従五位下、備後守 忠至の長男

|

| 2 |

曾我野藩 |

譜代。1.12万石 下総国

1.戸田忠綱(ただつな) |

|

| 戸田一西の家系 |

| 宗光4世孫の氏輝が祖で、氏輝以前の系譜は天正年間に焼失し伝わらない。一方、『藩翰譜』には戸田憲光の三男・氏一が |

| が氏輝の父だとする系図を載せている。 |

| 家康の代には松平康長の家系とは既に別家(本家分家ではない)の関係となっていた。 |

| 一西が関ヶ原の戦いの後に近江国膳所藩3万石を領し譜代大名となった。 |

戸田 一西(とだ かずあき)

戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。徳川氏の家臣

一西は三河国吉田(現在の愛知県豊橋市)生まれ。永禄年間、三河国渥美郡多米地域を領していたとされ

| 1 |

大津藩 |

譜代。3万石 近江国

1.戸田一西(かずあき)従五位下、采女正

|

| 2 |

膳所藩 |

譜代。3万石 近江国

1.戸田一西(かずあき)

2.戸田氏鉄(うじかね) 一西の子

|

| 3 |

尼崎藩 |

譜代。3万石 摂津国

1.氏鉄(うじかね)〔従五位下、采女正〕 |

| 4 |

大垣藩 |

譜代。10万石 美濃国

| 1.戸田氏鉄(うじかね)従四位下。采女正 |

| 2.戸田氏信(うじのぶ)従四位下。采女正 |

氏鉄の長男 |

| 3.戸田氏西(うじあき)従四位下。但馬守 |

氏信の長男 |

| 4.戸田氏定(うじさだ)従五位下。采女正 |

氏西の長男 |

| 5.戸田氏長(うじなが)従四位下。伊勢守 |

氏定の次男 |

| 6.戸田氏英(うじひで)従五位下。采女正 |

氏長の次男 |

| 7.戸田氏教(うじのり)従四位下。采女正老中 |

上野国館林藩主・松平武元の五男 |

| 8.戸田氏庸(うじつね)従五位下。采女正 |

氏教の長男 |

| 9.戸田氏正(うじまさ)従三位。采女正 |

氏庸の長男 |

| 10.戸田氏彬(うじあきら)従四位下。采女正 |

氏正の長男 |

| 11.戸田氏共(うじたか)従四位下。采女正。侍従 |

氏正の五男 |

廃藩置県 |

支藩

大垣

新田藩

(三河畑村藩)

|

譜代。1万石 美濃国

| 1.戸田 氏成(うじしげ |

従五位下、淡路守 |

美濃大垣藩の第3代藩主・戸田氏西の次男 |

| 2.戸田 氏房(うじふさ |

従五位下、淡路守、右近衛将監 |

美濃大垣藩の第4代藩主・戸田氏定の五男 |

| 3.戸田 氏之(うじゆき |

従五位下、河内守、淡路守 |

氏房の長男1759-1771 |

| 4.戸田 氏養(うじきよ |

従五位下、淡路守 |

氏之の長男1771-1785 |

| 5.戸田 氏興(うじおき |

従五位下、左兵将監 |

1785-1798 |

| 6.戸田 氏宥(うじひろ |

従五位下、淡路守、河内守 |

1798-1826 |

| 7.戸田 氏綏(うじやす |

従五位下、淡路守 |

美濃大垣藩の第7代藩主・戸田氏教の四男 |

| 8.戸田 氏良(うじよし |

淡路守、正五位 |

美濃大垣藩の第9代藩主・戸田氏正の次男 |

廃藩置県 |

七内光忠(光定)の家系(旗本)

| 七内光忠(光定)の子・光定と忠重は家康に仕えて旗本となった。光定系は次代の政重のとき長子・政次が400石 |

| (のち1500石)、次子・政勝(貞政)も400石で別家し、330石余で孫の政信(政次の子)が継いだ。 |

| ただし政信の孫の代で断絶した。また政勝(貞政)系も天保5年(1834年)に当主・邦政が中間に殺害され絶家となった。 |

重真の家系(旗本)

| 戸田康光の子という重真の子孫。重真嫡男・重元は家康に仕えて500石を得、三男・重康は兄の配下となって |

| 700石を知行した。以後この2家は幕末まで続いた。また重元の長男・光正は別家するが罪を得て没落、 |

| 光正の子・正好が旗本となり820石を得る。だが正好の養子・長重(実家は不明)ののちは子孫不明という |

| 一方、正好は部屋住みで300俵を有したのみで、弟・正勝が家を継いで1020石を知行したとも伝えるが、 |

正勝に嗣子なく絶家となったともいう

玄蕃の家系(旗本)

| 戸田綱光の次男・玄蕃の系統。玄蕃の子・直頼が家康に仕えて500石を知行した。直頼の嫡男直秀は父の知行を継いだ。 |

| 直秀の孫・直広は徳川綱重の家臣となり、のち幕臣に戻って850俵を得た。 |

| 直頼次男・直寛の家系は結城秀康・松平光長に仕えるが、直郷のとき処士となった。直郷の弟・直太の系統は徳川綱重に |

| 仕え、のち旗本となり200俵を知行した。直頼三男・直長は540石を得、四男・直良は700石を知行した。 |

| 直良系は直勝のとき弟・直昌が200俵で分家している。また直良の次男・輝道は兄とは別に出仕して600俵を知行した。 |

|

三河国の戸田氏 系図

戸田信義┳義成

┣頼重

┗義房━頼方━頼房━宗忠━綱光━宗光

|

|

| 平良兼の末裔。松平氏(徳川氏)に仕える。元は長田氏であったが、主君源義朝を討った |

| 逆臣長田忠致に繋がるとして、徳川家康の命により改姓した。大江姓永井氏に改姓された。 |

永井直勝の代に譜代大名となる。次代の尚政が老中に就任する他、尚政の子弟が分家を

興すなど隆盛の気運にも恵まれた |

ところが1680年、右近太夫直勝の曾孫・信濃守尚長が志摩国鳥羽藩主の内藤忠勝に謀殺され、

永井宗家は一旦改易となる。だが、尚長の弟・直圓が御家再興を許され、 |

| 大和新庄藩主として復帰した。以後の永井氏は明治維新まで存続した。 |

|

永井 直勝(ながい なおかつ)

| 戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、旗本、大名 |

| 永禄6年(1563年)、長田重元の次男として三河国碧海郡大浜郷(現在の碧南市音羽町)に生まれる |

| 大坂の陣にも参戦して戦功を上げ、元和2年に(1616年)上野小幡藩1万7,000石に加増 |

| 1 |

小幡藩 |

譜代。1.7万石 上野国

1.永井直勝(なおかつ)

|

| 2 |

笠間藩 |

譜代。3万2000石→5万2000石 常陸国

1.永井直勝(なおかつ)従五位下、右近大夫 |

| 3 |

潤井戸藩 |

譜代。1万5000石→2万石→2万4100石 上総国 千葉県市原市

1.永井尚政(なおまさ) 老中 1代だけで父死後に古河藩を継ぐ 永井直勝の長男

|

| 4 |

古河藩 |

譜代。7万2000石 下総国

1.永井直勝(なおかつ)従五位下。右近大夫。長田重元の長男

2.永井尚政(なおまさ)従五位下。信濃守。永井直勝の長男

|

| 5 |

淀 藩 |

譜代。10万石→7万3600石

| 1.永井尚政(なおまさ)<従四位下。信濃守> 老中 |

| 2.永井尚征(なおゆき)<従五位下。右近大夫> 尚政の長男 |

|

| 6 |

宮津藩 |

譜代。7万3千石 丹後国 (1669年 - 1680年)

| 1.尚征(なおゆき)〔従五位下、右近大夫〕 |

| 2.尚長(なおなが)〔従五位下、信濃守 奏者番〕 尚征の三男 |

|

| 第4代将軍・徳川家綱が死去すると、6月25日に芝の増上寺で法会が行なわれ、尚長はその奉行に任じられた。 |

| ところが6月26日、志摩鳥羽藩主で同じく奉行を務めていた内藤忠勝に背後から脇差で刺殺された。享年27。 |

| 尚長には嗣子が無く、また殺害された経緯から改易に処された。 |

| しかし後に弟の永井直円に1万石が与えられ、大和新庄藩主として復興している。 |

| 7 |

大和

新庄藩 |

譜代。1万石 大和国

| 1.永井直圓(なおみつ)<従五位下。能登守> |

尚長の弟 |

| 2.永井直亮(なおすけ)<従五位下。播磨守> |

直圓の次男 |

| 3.永井直国(なおくに)<従五位下。信濃守> |

直亮の次男 |

| 4.永井直温(なおあつ)<従五位下。信濃守> |

直国の次男 |

| 5.永井直方(なおかた)<従五位下。信濃守> |

直温の長男 |

| 6.永井直養(なおのぶ)<従五位下。信濃守> |

直方の長男 |

| 7.永井直幹(なおもと)<従五位下。播磨守> |

美濃加納藩主・永井尚佐の七男 |

| 8.永井直壮(なおたか)<従五位下。信濃守> |

大身旗本・永井直次の次男 |

|

| 8 |

櫛羅藩

くじら |

譜代。1万石 大和国

| 1.永井直壮(なおたか)<従五位下。信濃守> |

|

| 2.永井直哉(なおちか)<従五位下。信濃守> |

下総国高岡藩主・井上正瀧の五男 |

廃藩置県 |

|

永井直清

天正19年(1591年)5月、永井直勝の次男として相模で生まれる。徳川秀忠に仕えて御小姓、御書院番

尚政は兄で宗家の永井家を継ぐ

| |

高槻藩 |

譜代。3.6万石 摂津国 (1649年 - 1871年)

| 1.永井直清(なおきよ) 従五位下。日向守。 永井直勝の次男 |

| 2.永井直時(なおとき) 従五位下。市正。 永井直清の子・永井直吉の長男 |

| 3.永井直種(なおたね) 従五位下。日向守。 山城淀藩主・永井尚征の四男 |

| 4.永井直達(なおたつ) 従五位下。日向守。 大和新庄藩主・永井直圓の長男 |

| 5.永井直英(なおひで) 従五位下。備後守。 永井直種の次男 |

| 6.永井直期(なおざね) 従五位下。飛騨守。 大和新庄藩主・永井直圓の五男 |

| 7.永井直行(なおゆき) 従五位下。近江守。 永井直期の長男 |

| 8.永井直珍(なおよし) 従五位下。飛騨守。 永井直期の三男 |

| 9.永井直進(なおのぶ) 従五位下。日向守。 永井直珍の三男 |

| 10.永井直与(なおとも) 従五位下。飛騨守。 永井直進の長男 |

| 11.永井直輝(なおてる) 従五位下。飛騨守。 永井直与の次男 |

| 12.永井直矢(なおつら) 従五位下。飛騨守。 松平親良の次男 |

| 13.永井直諒(なおまさ) 従五位下。日向守。 永井直次の三男 |

廃藩置県

|

|

| 永井 尚庸(ながい なおつね |

| 山城国淀藩主・永井尚政の三男 |

| 徳川家綱に仕え小姓を務める。万治元年(1658年)、河内国内で2万石を分与され大名となった。 |

| その後、奏者番・若年寄・京都所司代を歴任している。寛文10年(1670年)には3万石に加増されている。 |

| 1 |

烏山藩 |

譜代 3万石 下野国

1.永井直敬(なおひろ)<従五位下。伊豆守> 尚庸の次男

|

| 2 |

赤穂藩 |

譜代 3.2万石 播磨国 (1701年 - 1706年)

1.直敬(なおひろ)〔従五位下、伊豆守〕

|

| 3 |

飯山藩 |

譜代 3.3万石 信濃国

1.直敬(なおひろ)〔従五位下、伊豆守〕

|

| 4 |

岩槻藩 |

譜代 3.3万石 武蔵国

1.永井直敬(なおひろ)<従五位下。伊賀守>

2.永井尚平(なおひら)<従五位下。伊賀守> 直敬の次男

3.永井直陳(なおのぶ)<従五位下。伊賀守> 直敬の三男

|

| 5 |

加納藩 |

譜代 3.2万石 美濃国

| 1.永井直陳(なおのぶ) 従五位下 伊賀守 |

|

| 2.永井尚備(なおみつ) 従五位下 伊賀守 |

永井尚方(永井直敬の五男)の三男 |

| 3.永井直旧(なおひさ) 従五位下 伊賀守 |

尚備の長男 |

| 4.永井尚佐(なおすけ) 従五位下 肥前守 |

旗本・太田直熹(永井尚備の次男)の次男 |

| 5.永井尚典(なおのり) 従五位下 肥前守 |

尚佐の三男 |

| 6.永井尚服(なおこと) 従五位下 肥前守 |

陸奥福島藩主・板倉勝俊の七男 |

廃藩置県 |

|

|

遠藤氏:千葉氏の庶流東氏が下総国東荘より移ったときにこれに従い、美濃国に入った。

日本の氏族、武士の家系江戸時代には譜代大名家となった。遠藤 盛数が戦国時代の家祖と言われ、

美濃国初代八幡城主通称六左衛門。遠藤胤好の次男。子に慶隆、慶胤、慶直 |

盛数は胤縁の子胤俊に木越城主を継がせ、所領のうち半分を分与し、それ以後両家は

「両遠藤」と言われた。遠藤は稲葉山城主斎藤龍興の配下となり、織田と戦う。 |

|

遠藤 慶隆(えんどう よしたか)

遠藤盛数の長男で、戦国時代には織田・豊臣の家臣となり、関ヶ原の戦いで兄弟、子が東・西軍に別れて

戦うが、慶隆は胤直も降伏させる。慶胤が死去し、慶隆は全郡上郡2万7000石を領有することとなった

| 1 |

郡上藩 |

譜代。2万7000石→2万4000石 美濃国

| 1.遠藤慶隆(よしたか)<従五位下。但馬守> |

盛数の長男 |

| 2.遠藤慶利(よしとし)<従五位下。但馬守> |

森直綱の次男 |

| 3.遠藤常友(つねとも)<従五位下。備前守> |

慶利の長男 |

| 4.遠藤常春(つねはる)<従五位下。右衛門佐> |

常友の次男 |

| 5.遠藤常久(つねひさ)<不詳> |

常春の長男 |

| 八幡藩主遠藤常久が家臣によってわずか7歳で毒殺されて、遠藤氏は無嗣改易となったが、 |

幕府では遠藤氏の祖先の功績などを考慮して常陸・下野国内で1万石を与えて、

遠藤氏の再興を認めた。 |

| 徳川綱吉の側室・お伝の方(瑞春院)の甥にあたる。白須政休の長男で遠藤胤親を |

美濃大垣新田藩主・戸田氏成の養子にした上で常陸・下野国内で1万石を与えて、

遠藤氏の再興を認めた。 |

|

| 2 |

三上藩 |

譜代。1万石→1万2,000石 近江国 滋賀県野州

| 1.遠藤胤親(たねちか従五位下、下野守 |

白須政休の長男 |

| 2.遠藤胤将(たねのぶ従五位下、備前守奏者番 |

胤親の長男 |

| 3.遠藤胤忠(たねただ従五位下、下野守 |

胤親の三男 |

| 4.遠藤胤富(たねとみ)従五位下、備前守、左近将監 |

三河吉田藩主・松平信復の七男 |

| 5.遠藤胤統(たねのり従四位下、民部大輔若年寄 |

大垣藩の第7代藩主・戸田氏教の三男 |

| 6.遠藤胤城(たねき従五位下、美濃守 |

胤統の三男 |

廃藩置県 |

|

|

久世氏は村上源氏久我氏流。三河国額田郡に住していた小野十郎高広の子高長が、母方の姓を称し

久世家の祖となった。孫にあたる久世広宣が大須賀康高率いる「横須賀衆」として、渥美勝吉、坂部広勝ら

とともに武田勢との戦いに武勇を誇った。のちに徳川家康の直参となり、

下総・上総国2,500石の旗本に取り立てられた |

久世 広之(くぜ ひろゆき)

慶長14年(1609年) - 延宝7年6月25日(1679年8月1日))は、江戸時代前期の大名

5000石の大身旗本・久世広宣の三男。

元和8年(1622年)に2代将軍徳川秀忠の小姓となり、寛永元年(1624年)に3代将軍徳川家光の小姓となる。

寛永3年(1626年)に父の遺領を継いだ兄広当から下総海上郡内500石を分与され、

寛永12年(1635年)に徒頭、翌13年(1636年)に従五位下大和守に叙任された。

寛永15年(1638年)に小姓組番頭に任じられる。

| 1 |

関宿藩 |

譜代。5万石 下総国

| 1.久世広之(ひろゆき)<従四位下。大和守。侍従>若年寄。老中 |

久世広宣の三男 |

| 2.久世重之(しげゆき)<従四位下。大和守。侍従> |

広之の三男 |

|

| 2 |

庭瀬藩

久世家 |

譜代。5万石 備中国 (1683年 - 1686年)

1.重之(しげゆき)〔従四位下・大和守、侍従〕 |

| 3 |

亀山藩

久世家 |

譜代。5万石 丹波国 (1685年 - 1697年)

1.重之(しげゆき)〔従四位下、大和守・侍従〕

|

| 4 |

吉田藩 |

譜代。5万石

1.重之(しげゆき)〔奏者番・寺社奉行・若年寄・老中〕

|

| 5 |

関宿藩 |

譜代。万石→6万石→5.8万石→6.8万石→5.8万石→4.8万石→4.3万石。下総国

| 1.久世重之(しげゆき)<従四位下。大和守。侍従> |

|

| 2.久世暉之(てるゆき)<従五位下。讃岐守> |

重之の四男 |

| 3.久世広明(ひろあきら従四位下、大和守 京都所司代、老中 |

旗本・久世広武の長男 |

| 4.久世広誉(ひろやす)従五位下、大和守 |

広明の長男 |

| 5.久世広運(ひろたか)<従五位下。長門守> |

久世綏之の子 |

| 6.久世広周(ひろちか従四位下、大和守、侍従 老中 |

旗本・大草高好の次男 |

| 7.久世広文(ひろふみ)<従五位下。隠岐守> |

広周の長男 |

| 8.久世広業(ひろなり)<従五位下> |

広周の次男 |

廃藩置県

|

|

黒餅に八鷹羽 |

信濃井上氏:尊卑分脈によると清和源氏頼季流とされる。信濃国高井郡井上を本貫として井上氏の祖

安芸井上氏:信濃井上氏と同族。南北朝時代ごろに安芸国に移る

三河井上氏:徳川氏に仕え江戸時代に大名になった井上氏は、阿部定吉の子(又は外孫)である

清秀が縁戚関係ににあった井上氏に養子に入ったのがその始まりとされる。

井上正就などがしられる。系図上は、源満実の子孫にあたり、

信濃などの井上氏と同族とされる。 |

井上 正就(いのうえ まさなり

天正5年(1577年)、徳川氏家臣・井上清秀の三男として遠江に生まれる。母が徳川秀忠の乳母であったため、

正就も早くから秀忠に近侍した。慶長20年(1615年)1月、1万石加増と同時に小姓組番頭に就任した。

| 1 |

横須賀藩 |

譜代。5.2万石 遠江国

| 1.正就(まさなり)従五位下。主計頭。<御小姓組番頭。奉行人>老中 |

井上清秀の三男 |

| 2.正利(まさとし)従五位下。河内守。<奏者番> |

正就の長男 |

|

| 2 |

笠間藩 |

譜代。5万石 常陸国

| 1.井上正利 - 従五位下、河内守 |

| 2.井上正任 - 従五位下、中務少輔 |

正利の長男 |

|

| 3 |

郡上藩 |

譜代。5万石 美濃国

| 1.井上正任(まさとう)<従五位下。中務大輔> |

| 2.井上正岑(まさみね)<従四位下。河内守。侍従> |

任の次男 |

|

| 4 |

亀山藩 |

譜代。5万石 丹波国 (1697年 - 1702年)

1.正岑(まさみね)〔従四位下、河内守・侍従

|

| 5 |

下館藩 |

譜代。5万石 常陸国

1.井上正岑(まさみね) 従四位下。河内守。侍従 若年寄、老中

|

| 6 |

笠間藩 |

常陸国 元禄15年-延享4年

| 1.井上正岑 - 従四位下、河内守、侍従 |

|

| 2.井上正之 - 従五位下、河内守 |

旗本・酒井重英の長男 |

| 3.井上正経 - 従四位下、河内守、侍従 |

正之の長男 |

|

| 7 |

磐城平藩 |

譜代 3万7千石 磐城国

1.井上正経 - 従四位下、河内守、侍従

|

| 8 |

浜松藩 |

譜代。6万石 遠江国

| 1.井上正経(まさつね)<従四位下・河内守・侍従>〔京都所司代・老中〕 |

| 2.井上正定(まささだ)<従五位下・河内守>〔奏者番・寺社奉行〕 |

正経の次男 |

| 3.井上正甫(まさもと)<従五位下・河内守>〔奏者番〕 |

正定の長男 |

|

| 9 |

棚倉藩 |

譜代。6万石 磐城国

| 1.井上正甫(まさもと)<従五位下。河内守> |

|

| 2.井上正春(まさはる)<従四位下。河内守。侍従> |

正甫の長男 |

|

10 |

館林藩 |

譜代。6万石 武蔵国

1.井上正春(まさはる)<従四位下、河内守兼侍従>

|

| 11 |

浜松藩 |

譜代。6万石 遠江国

| 1.井上正春(まさはる)<従四位下・河内守・侍従>〔奏者番・寺社奉行・大坂城代・老中〕 |

| 2.井上正直(まさなお)<従四位下・河内守・侍従>〔寺社奉行・老中〕 |

正春の四男 |

|

| 12 |

鶴舞藩 |

譜代。雁間 6万石 上総国 千葉県市原市鶴舞

1.井上正直<従四位下・河内守・侍従>

廃藩置県 |

井上 政重(いのうえ まさしげ)

(天正13年)、徳川家康の家臣・井上清秀の四男として遠江国で生まれる。井上 正就は兄

寛永4年(1627年)12月29日、従五位下・筑後守に叙任。同9年(1632年)12月17日、江戸幕府の大目付となる。

幕府のキリシタン禁教政策の中心人物であったが、自身も元キリシタンであったとされる。

寛永15年(1638年)に起きた島原の乱には上使として九州に赴いた。寛永17年(1640年)6月12日、1万石を領し大名に列し

下総高岡藩の藩祖となる。同20年(1643年)5月23日、3千石を加えられる。

| |

高岡藩 |

譜代。1万石→1万3,000石→1万1,500石→1万石 下総国 千葉県成田市

| 1.井上政重(まさしげ):従五位下。筑後守(大目付) |

| 2.井上政清(まさきよ):従五位下。筑後守(大坂加番・駿府加番) |

政重の長男 |

| 3.井上政蔽(まさあきら):従五位下。筑後守(駿府加番) |

政清の次男 |

| 4.井上政鄰(まさちか):従五位下。筑後守 |

政蔽の長男 |

| 5.井上正森(まさもり):従五位下。山城守 |

政蔽の六男 |

| 6.井上正国(まさくに):従五位下。筑後守(大坂定番・奏者番) |

徳川宗勝の十男 |

| 7.井上正紀(まさのり):従五位下。壱岐守 |

今尾藩主・竹腰勝紀の次男 |

| 8.井上正瀧(まさたき):従五位下。筑後守 |

正紀の三男 |

| 9.井上正域(まさむら):従五位下。筑後守(祭祀奉行) |

正瀧の長男 |

| 10.井上正和(まさよし):従五位下。筑後守(祭祀奉行) |

正瀧の次男 |

| 11.井上正順(まさより):従五位下。宮内少輔 |

正和の長男 |

廃藩置県 |

|

|

|

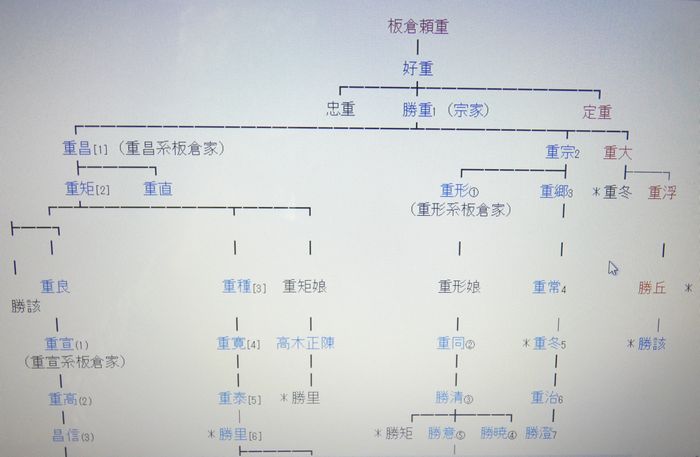

九州探題を世襲した備後渋川氏の重臣に板倉氏があり、渋川義鏡の代官に板倉頼資の名がみえる。

三河の板倉氏は、義鏡の子孫で三河に流れた板倉頼重が祖とされ、頼重・好重父子は

深溝松平氏に仕える。 |

板倉 勝重(いたくらかつしげ) 徳川二十将 板倉宗家

| 板倉好重の次男として三河国額田郡小美村(現在の愛知県岡崎市)に生まれる。幼少時に出家して |

| 浄土真宗の永安寺の僧となった。父の好重と家督を継いだ弟の定重も戦いで戦死、家康の命で家督を相続した |

| 京都町奉行(後の京都所司代)に任命され、京都の治安維持と朝廷の掌握、さらに大坂城の豊臣家の監視に |

| 当たった。なお、勝重が徳川家光の乳母を公募し春日局が公募に参加したという説がある。 |

| 長男の重宗に京都所司代の職を譲った。 従五位下、伊賀守 |

| 1 |

関宿藩 |

譜代。5万石→4万5,000石 下総国

| 1.板倉重宗(しげむね)従四位下。周防守。侍従 京都所司代 |

勝重の長男 |

| 2.板倉重郷(しげさと)従五位下。阿波守、奏者番兼寺社奉行 |

重宗の長男 |

| 3.板倉重常(しげつね)<従四位下。大和守。侍従> |

重郷の長男 |

|

| 2 |

亀山藩 |

譜代。5万石 伊勢国

| 1.板倉重常(しげつね)従五位下。隠岐守 |

|

| 2.板倉重冬(しげふゆ)従五位下。周防守。〔奏者番〕 |

板倉重大(勝重の三男)の長男 |

| 3.板倉重治(しげはる)従五位下。近江守 |

重冬の長男 |

|

| 3 |

鳥羽藩 |

譜代。5万石 伊勢国

1.板倉重治(しげはる)<従四位下。近江守>

|

| 4 |

亀山藩 |

譜代。5万石 伊勢国

| 1.板倉重治(しげはる)(再封) |

| 2.板倉勝澄(かつずみ)従五位下。周防 |

重治の長男 |

|

| 5 |

備中

松山藩 |

譜代 5万石→2万石 備中国 (1744年 - 1871年)

| 1.勝澄(かつずみ)〔従五位下・周防守〕 |

|

| 2.勝武(かつたけ)〔従五位下・美濃守〕 |

勝澄の長男 |

| 3.勝従(かつより)〔従五位下・隠岐守〕 |

勝澄の三男 |

| 4.勝政(かつまさ)〔従五位下・周防守〕 |

勝澄の七男 |

| 5.勝晙(かつあき)〔従五位下・周防守〕 |

勝政の四男 |

| 6.勝職(かつつね)〔従五位下・周防守〕 |

勝晙の長男 |

| 7.勝静(かつきよ)〔正四位・伊賀守 老中〕 桑名藩主・松平定永(松平定信の嫡男)の八男 |

| 8.勝弼(かつすけ)〔従五位〕 2万石に減封(明治2年より) |

板倉勝喬の四男 |

廃藩置県

|

板倉重形(しげかた) 重形系板倉家

| 板倉重宗の次男として生まれる。兄に嗣子である重郷がいたため、父の死後は家督を継げなかった。 |

| 兄の重郷から摂津のうち9000石を分与され、1万石を領有する。 |

| 摂津・下野のうちから1万5000石で安中藩に入り、初代藩主となる。 |

| 1 |

安中藩 |

譜代。1.5万石 上野国

| 1.板倉重形(しげかた)〈従五位下 伊予守〉 |

板倉重宗の次男 |

| 2.板倉重同(しげあつ)〈従五位下 伊予守〉 |

旗本・神保元茂の次男 |

|

| 2 |

泉 藩 |

譜代。1.5万石 磐城国

| 1.板倉重同(しげあつ) |

|

| 2.板倉勝清(かつきよ) |

重同の長男 |

|

| 3 |

相良藩 |

譜代。1.5万石→2万石 遠江国

1.板倉勝清(かつきよ)<従四位下。佐渡守。侍従>

|

| 4 |

安中藩 |

譜代。2万石→3万石 上野国

| 1.板倉勝清(かつきよ)〈従四位下 佐渡守 侍従〉 老中 |

| 2.板倉勝暁(かつとし)〈従四位下 肥前守〉 |

勝清の長男 |

| 3.板倉勝意(かつおき)〈従四位下 伊予守〉 |

勝清の六男 |

| 4.板倉勝尚(かつなお)〈従五位下 伊予守〉 |

備中松山藩主板倉勝政の五男 |

| 5.板倉勝明(かつあきら)〈従五位下 伊予守〉 |

勝尚の長男 |

| 6.板倉勝殷(かつまさ)〈主計頭〉 |

勝尚の三男 |

廃藩置県 |

板倉 重昌(いたくら しげまさ) 重昌系板倉家

| 京都所司代・板倉勝重の次男。兄に板倉重宗(父から京都所司代を世襲)がいる。 |

| 天正16年(1588年)に駿河駿府に生まれる。内膳正を称し、松平正綱・秋元泰朝とともに徳川家康の |

| 近習出頭人と呼ばれた。 |

| 1 |

深溝藩 |

譜代。1.5万石 三河国

| 1.板倉重昌(しげまさ) |

|

勝重の次男 |

| 2.板倉重矩(しげのり) |

従四位下、主水佑、内膳正 |

重昌の長男 |

|

| 2 |

三河中島 |

譜代。1万石→2万石→4万石→5万石 三河国

1.板倉重矩(しげのり)

|

| 3 |

烏山藩 |

譜代。5万石 下野国

| 1.板倉重矩(しげのり)<従四位下。内膳正> |

|

| 2.板倉重種(しげたね)<従四位下。内膳正>老中 |

重矩の三男 |

|

4

|

岩槻藩 |

譜代。6万石

1.板倉重種(しげたね)<従四位下。内膳正>

5代将軍徳川家綱が死去し世継ぎの件で水戸藩主徳川光圀と対立、更に自身の後継者問題も発生

実子の重寛と甥の重宣との家督争いが発生して家中が乱れた。これらが原因で11月に老中を免職、

綱吉から1万石減封の上、信濃坂木に懲罰的転封を命じられた。

|

| 5 |

坂木藩 |

譜代。5万石→3万石と2万石 信濃国

1.板倉重種(しげたね)

2.板倉重寛(しげひろ)

|

| 6 |

福島藩 |

譜代。3万石

| 1.板倉重寛 |

|

|

| 2.板倉 重泰しげやす |

従五位下、出雲守 |

重寛の長男 |

| 3.板倉 勝里 かつさと |

従五位下、甲斐守 |

河内国丹南藩主高木正陳の次男 |

| 4.板倉 勝承(かつつぐ |

従五位下、内膳正 |

勝里の長男 |

| 5.板倉 勝任(かつとう |

|

勝里の次男 |

| 6.板倉 勝行(かつゆき |

従五位下、備中守 |

備中松山藩主・板倉勝澄の四男 |

| 7.板倉 勝矩(かつのり |

従五位下、河内守 |

上野国安中藩主・板倉勝清の五男 |

| 8.板倉 勝長(かつなが |

従五位下、内膳正 |

勝矩の次男 |

| 9.板倉 勝俊(かつとし |

従五位下、甲斐守 |

勝長の長男 |

| 10板倉 勝顕(かつあき |

従五位下、内膳正 |

勝俊の長男 |

| 11板倉 勝己(かつみ |

従五位下、甲斐守 |

勝顕の長男 |

| 12板倉 勝達(かつさと |

従五位下、内膳正 |

板倉勝定の長男 |

廃藩置県

|

板倉 重宣(いたくら しげのぶ) 重宣系板倉家

| 三河中島藩主(後に下野烏山藩主)・板倉重矩の世子である板倉重良の長男として生まれる。 |

| 父重良は本来なら祖父重矩の後継者となるはずであったが、寛文12年病気を理由に重矩によって |

| 廃嫡されてしまい、家督は叔父の板倉重種が継ぐこととなった。 |

| 重宣は重種のもとで養育され、なおかつ本来なら藩主を継ぐべき地位にあったことから、重種の世子として |

| 迎えられた。ところが、重種が武蔵岩槻藩6万石に加増移封された時に重宣を廃嫡して自らの息子である |

| 板倉重寛を世子にしたため重宣や重宣の母は不満を持って重種と対立する。板倉家では家督争いが起こる |

| 幕府の裁定で所領のうち3万石を重寛に、2万石を重宣にそれぞれ分割相続させたのである |

| 1 |

高滝藩 |

譜代。2万石 上総国

| 1.板倉重宣(しげのぶ)従五位下、越中守 |

重良の長男 |

| 2.板倉重高(しげたか) |

丹波国園部藩主小出英知の三男 |

|

| 2 |

庭瀬藩

板倉家 |

譜代。2万石 備中国 (1699年 - 1871年)

| 1.重高(しげたか)〔従五位下・越中守〕 |

|

| 2.昌信(まさのぶ)〔従五位下・讃岐守〕 |

重高の次男 |

| 3.勝興(かつおき)〔従五位下・摂津守〕 |

昌信の長男 |

| 4.勝志(かつゆき)〔従五位下・主水正〕 |

勝興の長男 |

| 5.勝喜(かつやす)〔従五位下・主水佑〕 |

勝興の四男 |

| 6.勝?(かつもと)〔従五位下・主水佑〕 |

勝喜の三男 |

| 7.勝資(かつすけ)〔従五位下・越中守〕 |

勝喜の四男 |

| 8.勝貞(かつさだ)〔従五位下・摂津守〕 |

勝喜の五男 |

| 9.勝成(かつしげ)〔従五位下・越中守〕 |

陸奥磐城平藩主安藤信由の次男 |

| 10.勝全(かつまさ)〔従五位下・越中守〕 |

伊勢崎藩主酒井忠恒の三男 |

| 11.勝弘(かつひろ)〔従五位下・摂津守〕 |

陸奥福島藩主・板倉勝俊の八男 |

廃藩置県 |

板倉家系譜

| |

1 = 宗家(関宿藩→伊勢亀山藩→鳥羽藩→伊勢亀山藩→備中松山藩) |

| |

① = 重形系板倉家(安中藩→泉藩→相良藩→安中藩) |

| |

[1] = 重昌系板倉家(深溝藩→三河中島藩→烏山藩→岩槻藩→坂木藩→福島藩) |

| |

(1) = 重宣系板倉家(高滝藩→庭瀬藩) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

太田桔梗 |

1.清和源氏頼光流太田氏

2.清和源氏頼親流太田氏

3.鎌倉・室町幕府において問注所執事を世襲した一族。鎌倉幕府問注所執事三善康信の子康連に始まる。

4.藤原氏秀郷流太田氏 |

清和源氏頼光流太田氏は摂津源氏の流れを汲み、源頼光の玄孫頼政(源三位頼政)の末子である源広綱を祖とする。

太田資清が扇谷上杉氏に仕え、その子の資長(太田道灌)は武蔵国豊島郡江戸城(東京都千代田区)を築き、

上杉定正の執事として活躍したが、定正に殺されたことから、道灌の子資康は山内上杉氏に仕え、後の江戸太田家となった。

家康側室の英勝院は兄太田重正の子資宗(英勝院・重正・資宗の血縁関係は不確かである)を養子とし、

譜代格として徳川秀忠に出仕させている。

太田 重正(おおた しげまさ)

戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。太田氏の一族

父は江戸太田氏の太田康資とされるが、確固たる証拠があるわけではない。

重正の父親とされる太田康資は、江戸城築城で知られる太田道灌の曾孫である。

太田 資宗(おおた すけむね

太田重正の次男として生まれる。慶長11年(1606年)7歳にして徳川家康に拝謁

慶長15年(1610年)関東地方などに5,600石を領する太田家の家督を継ぐ。

寛永10年(1633年)3月23日、松平信綱・阿部忠秋・堀田正盛・三浦正次・阿部重次と共に六人衆となる

寛永12年(1635年)下野国足利郡山川に1万石を加増され、1万5,600石の大名に列せられる。備中守に叙任。

1

|

山川藩 |

譜代。1.56万石 下野国

1.太田資宗(すけむね)従五位下・摂津守 重正の次男 |

| 2 |

西尾藩 |

譜代。3.5万石 三河国

1.太田備中守資宗〔小姓組番頭・六人衆(若年寄)・奏者番〕

|

| 3 |

浜松藩 |

譜代。3.5万石 遠江国

| 1.太田資宗(すけむね)<従五位下・備中守> 〔小姓組番頭・若年寄・奏者番〕 |

| 2.太田資次(すけつぐ)<従四位下・摂津守> 〔奏者番・寺社奉行・大坂城代〕 |

資宗の次男 |

摂津・河内・下総などの所領、およそ5万2000石

|

| 4 |

田中藩 |

譜代。5万石 駿河国

| 1.資直(すけなお):奏者番・若年寄・御近習 |

| 2.資晴(すけはる):奏者番・寺社奉行・若年寄 |

資直の五男 |

|

| 5 |

棚倉藩 |

譜代。5万石 磐城国

1.太田資晴(すけはる)<従四位下。備中守>寺社奉行、若年寄、大坂城代 摂津周辺で5万石 |

| 6 |

館林藩 |

譜代。5万石 上野国

1.太田資俊(すけとし)<従五位下、摂津守> 資晴の長男 |

| 7 |

掛川藩 |

譜代。5万石 遠江国

| 1.太田 資俊(すけとし |

従五位下、摂津守 |

|

| 2.太田 資愛(すけよし |

従四位下、摂津守、備中守、侍従 老中 |

資俊の次男 |

| 3.太田 資順(すけのぶ |

従五位下、摂津守 |

資愛の次男 |

| 4.太田 資言(すけとき |

従五位下、備後守 |

資愛の四男 |

| 5.太田 資始(すけもと |

従四位下侍従備後守、京都所司代・老中 近江宮川藩主・堀田正穀の三男 |

| 6.太田 資功(すけかつ |

従五位下、備中守、摂津守 |

資始の長男 |

| 7.太田 資美(すけよし |

従五位下、備中守 |

資始の七男 |

|

|

六つ水車 |

土井氏は、江戸時代に徳川幕府に提出した資料によれば、清和源氏土岐氏の庶流とされ、

土岐五郎光定(光貞)の次男孫太郎定親から始まり、師親、貞秀と続き、途中不詳ながら戦国期に

(早乙女)利重、(土居)利昌、利勝へとつながる。

土井氏の直接の始祖である土井利勝も出生と育ちが複雑である。

徳川家康の母於大の方の実兄水野信元の庶子として天正元年(1573年)に浜松で生まれ、

のちに土井利昌(正利)の養子になったとされる |

古河土井家(利勝直系、宗家)

土井 利勝(どい としかつ)

元亀4年(1573年)3月18日、徳川家康の伯父・水野信元の三男として生まれる。

系図には徳川家家臣・土井利昌の子と記載されている。

天正7年(1579年)に徳川秀忠が生まれると、7歳にして安藤重信や

青山忠成と共に秀忠の傅役を命じられた。

寛永15年(1638年)11月7日、大老就任 |

|

| 1 |

小見川藩 |

譜代。1万石 下総国

1.土井利勝(としかつ)〈従四位下・大炊頭・侍従 |

| 2 |

佐倉藩 |

→14万2千石 下総国

1.土井利勝(としかつ)〈従四位下・大炊頭・侍従 |

| 3 |

古河藩 |

譜代。16万石→13万5000石→10万石→7万石 下総国

| 1.土井利勝(としかつ)従四位下。大炊頭。侍従。水野信元の三男(徳川家康の落胤?)。 |

| 2.土井利隆(としたか)従五位下。遠江守。 |

土井利勝の長男 |

| 3.土井利重(とししげ)従五位下。大炊頭。 |

土井利隆の長男 |

| 4.土井利久(としひさ)なし。 |

土井利隆の三男 |

| 5.土井利益(とします)従五位下。周防守。 |

土井利隆の次男 |

|

| 4 |

鳥羽藩 |

譜代。7万石 伊勢国

1.土井利益(とします)<従五位下。周防守>

|

| 5 |

唐津藩 |

譜代。7万石 肥前国 (1691年~1762年)

| 1.利益(とします)〔従五位下、周防守〕 |

土井利隆の次男 |

| 2.利実(としざね)〔従五位下、大炊頭〕 |

利益の長男 |

| 3.利延(としのぶ)〔従五位下、大炊頭〕 |

土井利清の長男 |

| 4.利里(としさと)〔従四位下、大炊頭・侍従〕 |

利清の次男 |

|

|

| 6 |

古河藩 |

譜代。7万石→8万石 下総国

| 1.土井利里(としさと)従四位下。大炊頭。侍従 |

|

| 2.土井利見(としあきら)従五位下。美濃守。 |

三河西尾藩主・松平乗祐の子 |

| 3.土井利厚(としあつ)従四位下。大炊頭。侍従。 |

摂津尼崎藩主・松平忠名の四男 |

| 4.土井利位(としつら)従四位下。大炊頭。侍従。 |

分家・三河刈谷藩主・土井利徳の四男 |

| 5.土井利亨(としなお)従五位下。大炊頭 |

越前敦賀藩主・酒井忠蓋の次男 |

| 6.土井利則(としのり)従五位下。大炊頭 |

伊勢久居藩主・藤堂高?の四男 |

| 7.土井利与(としとも)従五位下。大炊頭。 |

土井利則の長男 |

廃藩置県

|

土井 利長(どい としなが)

大老・土井利勝の三男。正保元年(1644年)に父の遺領から1万石を分与された。ついで万治元年(1658年)に兄利隆から

1万石を再分与された。同3年(1660年)、奏者番を務め、寛文3年(1663年)に三河西尾へ移封された。

| 1 |

西尾藩 |

譜代。2.3万石 三河国

| 1.土井利長としなが〔従五位下、兵庫頭、奏者番〕 |

|

| 2.土井利意としもと〔従五位下、奏者番・寺社奉行〕 |

相模小田原藩主稲葉正則の7男 |

| 3.土井利庸としつね従五位下、淡路守 |

三浦便次の四男 |

| 4.土井利信としのぶ従五位下、伊予守、大隅守 |

利庸の長男 |

|

| 2 |

刈谷藩 |

譜代。2.3万石 三河国

| 1.土井利信(としのぶ)従五位下。伊予守 |

|

| 2.土井利徳(としなり)従五位下。山城守 仙台藩6代藩主・伊達宗村の三男 |

| 3.土井利制(としのり)従五位下。兵庫頭。 |

利徳の長男 |

| 4.土井利謙(としかた)従五位下。伊予守。奏者番。大坂加番 |

利徳の次男 |

| 5.土井利以(としもち)従五位下。淡路守。奏者番 |

利徳の五男 |

| 6.土井利行(としひら)従五位下。大隅守 |

利以の次男 |

| 7.土井利祐(としすけ)従五位下。淡路守。大坂加番 下野佐野藩主堀田正衡の次男 |

| 8.土井利善としよし従五位下、大隅守。奏者番。寺社奉行。陸軍奉行 正甫の九男 |

| 9.土井利教(としのり)従五位下。淡路守 播磨林田藩主・建部政醇(聖岡)の次男 |

廃藩置県 |

土井 利房(どい としふさ)

大老・土井利勝の四男として1631年(寛永8年) 生まれた。別家して新規に1万石を与えられ、その後漸次加増をうけ、

最終的に4万石とされた。また、奏者番、若年寄、老中を歴任した。家督は長男の利知が継いだ。

土井利勝の子息の中では一番出世し、出来が良かった。

| |

大野藩 |

譜代。4万石 越前国

| 1.土井利房(としふさ) 従四位下 侍従、能登守、奏者番、若年寄、老中 |

| 2.土井利知(としとも) 従五位下 甲斐守 |

利房の長男 |

| 3.土井利寛(としひろ) 従五位下 伊賀守 |

利知の長男 |

| 4.土井利貞(としさだ) 従五位下 能登守 |

利寛の長男 |

| 5.土井利義(としのり) 従五位下 造酒正 |

近江彦根藩主・井伊直幸の十男 |

| 6.土井利器(としかた) 従五位下 甲斐守 |

下総関宿藩主・久世広誉の十一男 |

| 7.土井利忠(としただ) 従五位下 能登守 |

利義の長男 |

| 8.土井利恒(としつね) 従五位下 能登守 |

利忠の三男 |

廃藩置県 |

|

|

一般に知られている武士としての伊丹氏は藤姓伊丹氏で、藤原利仁の後裔を称している。

始祖は伊丹親元と云われるが、定かではない。鎌倉時代末期、南北朝時代から、各文書に

名前が見られ始める。室町時代には、細川氏や畠山氏の被官として、また伊丹城城主として

存在が確認される。本家である伊丹氏はとくに有名で、南北朝時代から伊丹城を拠点として

現在の伊丹市を中心とした地域を支配し、室町時代からは摂津の有力国人として細川氏に仕え、

応仁の乱では東軍に味方した。ところが、戦国時代、細川高国に味方した伊丹元扶、伊丹国扶の

父子が戦死するにいたり、伊丹親興は三好氏の配下の武将となり、畠山氏との戦い

(教興寺の戦いなど)に参戦した。

天正2年(1574年)11月5日には、信長の命を受けた荒木村重によって伊丹城を攻め落とされ、

親興は自害した。 |

伊丹 康直(いたみ やすなお)

大永2年(1522年)、伊丹元扶(初名は雅興)の子として生まれる。伊丹氏は摂津国国人である伊丹城主の家系にあたる]。

幼名は千代松、初名は雅勝(まさかつ)。今川義元武田信玄に仕えたといわれる。

織田信長の甲州征伐で武田氏が滅亡すると、徳川家康の家臣として仕えた。家康からは駿河清水の

御船奉行に任じられている。また、最終的に名乗る康直の「康」の字はそれまでの近親者にこの字を

用いている者がいないため、家康から偏諱を与えられたものでこの頃に名乗ったものと考えられる。

伊丹 康勝(いたみ やすかつ)

| 天正2年(1575年)、武田勝頼の重臣であった伊丹康直の三男として駿河清水で生まれる。 |

| 父・康直は武田氏が織田信長による甲州征伐で滅ぼされると徳川家康の家臣となり、康勝も幼少期から |

| 家康に仕えた。秀忠が将軍職を襲職して以降は江戸での勘定頭として、駿府城での松平正綱とともに幕府の |

| の財政政策に携わり、佐渡奉行をはじめ天領の管理も担当。 |

| 寛永10年(1633年)2月には、徳川忠長改易後の甲斐に入り、甲府城番を担当し、同時に3,000石の加増を |

| 受けて大名に列し、徳美を居所とした。 |

| |

徳美藩 |

譜代。1.2万石 甲斐国 (1633年 - 1698年

| 1.伊丹康勝(やすかつ)従五位下、播磨守 老中並みに |

康直の三男 |

| 2.伊丹勝長(かつなが)従五位下、播磨守 |

康勝の長男 |

| 3.伊丹勝政(かつまさ)従五位下、大隅守 |

勝長の長男 |

| 4.伊丹勝守(かつもり) 26歳で自害改易 |

勝政の長男 |

|

|

折敷に三文字 |

戦国時代の稲葉氏当主良通(一鉄)ははじめ斎藤氏に仕え、安藤守就・氏家卜全と共に西美濃三人衆と

して権勢を振るうが、やがて織田信長に仕える。良通の子貞通は関ヶ原の戦いで西軍から東軍に

寝返り、本戦に参加して武功を挙げた。

稲葉貞通は外様として記載するが、稲葉系の譜代大名は正成系である。

良通の庶長子の重通は分家して大名となり、美濃清水を領した。家督は、稲葉氏の一族の尾張林氏より

養子に入った正成が継ぎ、子孫は正成の妻の春日局が3代将軍徳川家光の乳母となったため出世し、

正成の家系からは館山藩主のほか、数家の旗本の分家を分出している。 |

稲葉 正成(いなば まさなり)

| 林政秀の次男、正室は稲葉重通の娘、継室は稲葉重通の養女・福(春日局、斎藤利三の娘)、 |

|

| 継々室は山内康豊の娘。子は稲葉重通の娘との間に正次(長男)、春日局との間に正勝(次男)、 |

| 正定(3男)、正利(5男)、山内康豊の娘との間に正吉 |

| 家康の嫡孫・竹千代(後の家光)の乳母の募集が行われ、これに妻の福が志願して採用されると、 |

| 福と離縁した後に家康に召し出され、以後は徳川氏の家臣として仕える。慶長12年(1607年)には |

旧領の美濃国内に1万石の領地を与えられ大名に列した(十七条藩)後、家康の孫にあたる

松平忠昌の家老となる。 |

| 1 |

十七条藩 |

譜代。1万石→2万石 美濃国

1.稲葉正勝(まさかつ)従五位下・丹後守

|

| 2 |

真岡藩

もおか |

譜代。2万石→4万石 下野国

1.稲葉正成(まさなり) 父の真岡藩を継ぐ

2.稲葉正勝(まさかつ) 正成の次男

|

| 3 |

小田原藩 |

譜代。8万5千石→10万2千石 相模国

| 稲葉正勝(まさかつ) 老中 |

| 稲葉 正則(まさのり従四位下美濃守 老中首座→大政参与 |

正勝の次男 |

| 稲葉 正往 / 正通(まさみち 従四位下侍従、内匠頭 老中 |

正則の長男 |

|

| 4 |

高田藩 |

譜代。10万3千石 越後国

1.稲葉正往(まさゆき)従四位下。丹後守。侍従

|

| 5 |

佐倉藩 |

譜代。10万2千石 下総国

1.稲葉正往(まさゆき)従四位下。丹後守。侍従

2.稲葉 正知(まさとも 正往の次男

|

| 6 |

淀 藩 |

譜代。10万2千石 山城国

| 1.稲葉正知(まさとも)従四位下。丹後守> |

| 2.稲葉正任(まさとう)従五位下。美濃守> |

正知の三男 |

| 3.稲葉正恒(まさつね)不詳> 稲葉正倚(稲葉正則の次男)の三男 |

| 4.稲葉正親(まさちか)従四位下。佐渡守> 大田原晴川(大田原政清の六男)の次男 |

| 5.稲葉正益(まさよし)従四位下。丹後守> 奏者番と寺社奉行 |

正親の長男 |

| 6.稲葉正弘(まさひろ)従五位下。美濃守> |

正益の長男 |

| 7.稲葉正諶(まさのぶ)従四位下。丹後守> 大坂城代や京都所司代 |

正益の次男 |

| 8.稲葉正備(まさなり)従四位下。丹後守> |

正諶の次男 |

| 9.稲葉正発(まさはる)従五位下。対馬守> |

正備の長男 |

| 10.稲葉正守(まさまり)従四位下。丹後守> |

正諶の七男 |

| 11.稲葉正誼(まさよし)従五位下。丹後守> 高田藩主・榊原政令の七男 |

| 12.稲葉正邦(まさくに)従四位下。民部大輔。侍従> 京都所司代。老中 |

丹羽長富の七男 |

廃藩置県

|

稲葉 正明(いなば まさあき)

| 山城淀藩主・稲葉正親の三男として生まれる。分家を継いでいた次兄・正福の養子となり、その家督を継いで |

| 3,000石の旗本となった。徳川家治の小姓となり、従五位下、越中守に叙任する。 |

| 田沼意次に同調したため安房・上総国内で3,000石を加増されて合計1万石となったため、。 |

| 大名となって安房館山藩主となった。 |

| 安房・上総国内で3,000石を加増され、1万3,000石の大名となった |

| 家治が死去したため、意次が失脚すると、田沼派の排除を図る松平定信によって3,000石を削減されて |

| 屋敷を召し上げられ、さらに御側御用取次も罷免されて幕府中枢から排除された。 |

| |

館山藩 |

譜代。1万石→1万3000石→1万石 安房国

| 1.稲葉正明(まさあき)<従五位下。越前守> |

|

| 2.稲葉正武(まさたけ)<従五位下。播磨守> |

正明の四男 |

| 3.稲葉正盛(まさもり)<従五位下。播磨守> |

正武の長男 |

| 4.稲葉正巳(まさみ)従四位下。兵部大輔>陸軍奉行、老中格、海軍総裁 |

正盛の長男 |

| 5.稲葉正善(まさよし)<従五位下。備後守> 岩槻藩主・大岡忠恕の次男 |

廃藩置県 |

|

|

河内源氏の支流信濃村上氏の出自とされ、信濃国埴科郡屋代郷(現長野県千曲市)を

本拠地とした一族。源義仲配下の武将として知られる村上為国の子明国の孫家盛が

埴科郡屋代郷に住して、 屋代家盛と称したことに始まるが戦国期の屋代氏は、 |

室町時代の至徳4年(1378)に信濃守護斯波義種の守護代二宮氏泰と 争ったことで知られる

|

| 村上頼国(村上中務大輔入道)の子満照を祖としている。 |

|

屋代 秀正(やしろ ひでまさ)

| 屋代正国の弟・室賀満正の四男として生まれる。 |

| 天正4年(1576年)に家督を譲られて武田勝頼の家臣となる。武田氏が滅ぶと織田信長配下の森長可、 |

| 次いで上杉景勝に仕え、海津城代の山浦景国の与力として副将格の厚遇を景勝からは受けていた。 |

| 上杉氏に追われて逃亡し所領を失う。以後は徳川氏の武将となり、慶長19年(1614年)からの大坂の陣では |

| 徳川軍の旗奉行を務めた。忠長付の家老に任じられ信濃小諸城主となる |

| 忠長が幕命により改易されると、連座して改易され、松平光長預かりの身となった。 |

| 寛永13年(1636年)、罪を許され、寛永15年(1638年)2月8日、安房国内に1万石を与えられて北条藩主となる。 |

|

北条藩 |

譜代。1万石 安房国 (1638年 - 1712年)

| 1.屋代忠正(ただまさ)従五位下、越中守 |

秀正の長男 |

| 2.屋代忠興(ただおき) |

朝倉宣正の四男 |

| 3.屋代忠位(ただたか) |

朝倉宣季の長男 |

政改革で農民側は勢いを盛り返して再度幕府に訴え出た。ことここに至って

正徳2年(1712年)7月、川井父子は死罪、忠位も失政を咎められて改易となり、

ここに北条藩は廃藩となった(万石騒動)。 |

その後、忠位は屋代氏の祖先の功績などを考慮されて3000俵の知行を与えられ、旗本として存続した。

|

|

藤堂氏(とうどうし)は日本の氏族。近江国犬上郡藤堂村(現在の滋賀県犬上郡甲良町在士)が発祥。

戦国時代に藤堂高虎が出て発展し、江戸時代は津藩を領する外様大名となった。 |

藤堂 高虎(とうどう たかとら)

| 弘治2年(1556年)1月,近江国犬上郡藤堂村の土豪・藤堂虎高の次男として生まれる |

|

| 藤堂氏は先祖代々在地の小領主であったが、戦国時代にあって没落しており、農民にまで身を落としていた。 |

| はじめ近江国の戦国大名・浅井長政の足軽として仕え、元亀元年(1570年)の姉川の戦いに参戦して |

|

| 武功を挙げるが、織田が浅井を滅ぼし、その後天正4年(1576年)に信長の重臣・羽柴秀吉の弟・秀長に仕え |

| 但馬国の土豪を討った功績により3,000石の所領を加増され、鉄砲大将となった。 |

藤堂 高虎 |

| 豊臣氏の家臣団が武断派・文治派に分裂すると、高虎は武断派の諸将に先んじて徳川家康側に与した。 |

| その後、高虎は徳川家の重臣として仕え、江戸城改築などにも功を挙げた。 |

| 家康は高虎の才と忠義を高く評価し、外様大名でありながら譜代大名格(別格譜代)として重用した。 |

| 6尺2寸(約190センチメートル)を誇る大男だったと言われている |

| 城造りの名人で名城が多くあり |

|

| 1 |

今治藩 |

外様。20万石 伊予国

1.高虎(たかとら)〔従四位下、和泉守・左近衛権少将〕

|

| 2 |

伊勢津藩

藤堂家 |

譜代、22万950石→27万950石→32万3950石→27万3950石→27万950石 (1608年-1871年)

| 1.高虎(たかとら)〔従四位下・左近衛権少将・和泉守〕 |

|

| 2.高次(たかつぐ)〔従四位下・左近衛権少将・和泉守〕 |

高虎の嫡男 |

| 3.高久(たかひさ)〔従四位下・左近衛権少将・和泉守〕 |

高次の子 |

| 4.高睦(たかちか)〔従四位下・和泉守〕 |

高次の子 |

| 5.高敏(たかとし)〔従四位下・和泉守〕 |

高通の三男 |

| 6.高治(たかはる)〔従四位下・大学頭〕 |

藤堂出雲家高明の子 |

| 7.高朗(たかあき、たかほら)〔従四位下・和泉守〕 |

高武の子 |

| 8.高悠(たかなが)〔従四位下・和泉守〕 |

高朗の子 |

| 9.高嶷(たかさと、たかさど)〔従四位下・和泉守〕 |

高朗の子 |

| 10.高兌(たかさわ)〔従四位下・和泉守〕 |

高嶷の子 |

| 11.高猷(たかゆき)〔正二位・和泉守〕 |

高兌の子 |

| 12.高潔(たかきよ)〔正三位・大学頭〕 |

高猷の子 |

廃藩置県 |

藤堂 高通(とうどう たかみち 支藩

寛永21年(1644年)11月7日、伊勢津藩主・藤堂高次の次男として津城で生まれる。藤堂高虎の孫に当たる。

寛文9年、兄の高久から伊勢11郡5万石を分与されて、津藩の支藩である久居藩を立藩する、城主格となった。

|

| |

久居藩 |

譜代、5万石→5万3000石→5万8700石 伊勢国

| 1.高通(たかみち)〔従五位下。佐渡守〕 |

伊勢津藩主・藤堂高次の次男 |

| 2.高堅(たかかた)〔従五位下。備前守〕 |

伊勢津藩主・藤堂高次の四男 |

| 3.高陳(たかのぶ)〔従五位下。佐渡守〕 |

高堅の長男 |

| 4.高治(たかはる)〔従五位下。大膳亮〕 |

高明の子 |

| 5.高豊(たかとよ)〔従五位下。大膳亮〕 |

出雲家 藤堂高武の子 |

| 6.高雅(たかまさ)〔従五位下。佐渡守〕 |

高武の四男 |

| 7.高敦(たかあつ)〔従五位下。大膳亮〕 |

高朗の子 |

| 8.高朶(たかえだ)〔従五位下。左京亮〕 |

伊勢津藩主・藤堂高豊の次男 |

| 9.高興(たかおき)〔従五位下。弾正忠〕 |

伊勢津藩主・藤堂高豊の三男 |

| 10.高衡(たかひら)〔従五位下。佐渡守〕 |

藤堂 高朗(高朗)の子 |

| 11.高矗(たかなお)〔従五位下。佐渡守〕 |

伊勢津藩家臣・藤堂高周の長男 |

| 12.高兌(たかさわ)〔従五位下。左近将監〕 |

藤堂高璞(称真院)の子 |

| 13.高邁(たかとう)〔従五位下。佐渡守〕 |

高敦の五男 |

| 14.高?(たかやつ)〔従五位下。佐渡守 |

津藩の藩主・藤堂高嶷)の十男 |

| 15.高聴(たかより)〔従五位下。佐渡守〕 |

高邁の五男 |

| 16.高邦(たかくに)〔従五位下。佐渡守〕 |

長徳の次男 |

廃藩置県

|

|

|

|

稲垣氏は、『藩翰譜』などによると、遠祖は清和源氏小田重氏であるとする。すなわち、

清和源氏支流・伊勢源氏の小田重氏が稲垣姓を称したという。

文明年間 (1469年 - 1486年)には伊勢から三河宝飯郡牛窪に移り、稲垣藤助重賢が、

牧野氏に仕えたとある。稲垣長茂は、遠江国諏訪原城攻めの陣代としての功績、

足高山の麓天神川の要害の守備の功績、小田原城・後北条氏攻めの功績などにより、

徳川家康に高く評価されたことで、譜代大名・近世大名の道を歩めたといえる。 |

稲垣 長茂(いながき ながしげ)

| 戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名 |

| 永禄元年(1558年)、牧野康成の与力となり、後に家臣となる。永禄年間の初期には、戦国大名今川氏に属して |

| 松平氏(徳川氏)を圧迫し、桶狭間の戦い後も今川氏のため徳川家康軍と交戦した。 |

| 家康が関東に移ると、牧野氏を離れて、徳川直参組となった。このとき上野国山田郡、勢多郡など3郡において |

| 3000石を与えられた。 |

| 1 |

伊勢崎藩 |

譜代、1万石 上野国

1.長茂(ながしげ)〔不詳〕

2.重綱(しげつな)〔従五位下 摂津守〕 長茂の長男

|

| 2 |

藤井藩 |

譜代、2万石 越後国

1.稲垣重綱(しげつな)

|

| 3 |

三条藩 |

譜代、2.3万石 越後国

1.稲垣重綱(しげつな) |

| 4 |

刈谷藩 |

譜代、2.3万石 三河国

| 1.稲垣重綱(しげつな)従五位下。摂津守 |

|

| 2.稲垣重昭(しげあき)従五位下。信濃守。大坂加番 |

稲垣重昌の長男 |

| 3.稲垣重富(しげとみ)従五位下。和泉守。奥詰。御小姓。若年寄 |

重昭の長男 |

|

| 5 |

大多喜藩 |

譜代、1.5万石 上総国

1.稲垣重富(しげとみ):従五位下 和泉守

|

| 6 |

烏山藩 |

譜代、2.5万石 下野国

1.稲垣重富(しげとみ)<従五位下。和泉守>

2.稲垣昭賢(てるかた)<従五位下。和泉守> 重富の長男

|

| 7 |

鳥羽藩 |

譜代、3万石 伊勢国

| 1.稲垣昭賢(てるかた)<従五位下。信濃守>:下野国烏山藩より入封 |

| 2.稲垣昭央(てるなか)<従五位下。対馬守> |

稲垣昭辰の子 |

| 3.稲垣長以(ながもち)<従五位下。摂津守> |

昭央の長男 |

| 4.稲垣長続(ながつぐ)<従五位下。対馬守> |

越後高田藩主・榊原政永の十男 |

| 5.稲垣長剛(ながかた)<従五位下。対馬守> |

長続の四男 |

| 6.稲垣長明(ながあき)<従五位下。摂津守> |

長剛の長男 |

| 7.稲垣長行(ながゆき)<従五位下。摂津守> |

長明の長男 |

| 8.稲垣長敬(ながひろ)<従五位下。対馬守> |

長明の次男 |

廃藩置県

|

稲垣 重定(いながき しげさだ)

大身旗本・稲垣重大(稲垣 長茂の三男)の長男、延宝4年(1676年)3月4日、書院番頭となり、延宝7年8月12日に大番頭となる。

天和3年(1683年)5月21日に徳川徳松の側役となる。貞享2年(1685年)11月6日に若年寄となり、

武蔵国内で5000石を加増され、合計1万3000石の大名となった。

| |

山上藩 |

譜代、1.3万石 近江国

| 1.稲垣重定(しげさだ |

従五位下、備後守。安芸守 |

大身旗本・稲垣重大の長男 |

| 2.稲垣重房(しげふさ |

従五位下。長門守 |

重定の長男 |

| 3.稲垣定享(さだみち |

従五位下、安芸守 |

重房の長男 |

| 4.稲垣定計(さだかず |

従五位下、若狭守、周防守、長門守 |

旗本・稲垣昭倫の三男 |

| 5.稲垣定淳(さだあつ |

従五位下、若狭守 |

定計の長男 |

| 6.稲垣定成(さだなり |

従五位下、長門守 |

定淳の長男 |

| 7.稲垣太篤(もとあつ |

従五位下、若狭守、安芸守、長門守 |

定成の長男 |

| 8.稲垣太清(もときよ |

正五位、若狭守 |

三河岡崎藩主・本多忠考の六男 |

| 9.稲垣太祥(もとよし |

|

太清の長男 |

廃藩置県 |

|

|

大岡氏の出自は『寛政重修諸家譜』によれば、鎌倉時代、関白・九条忠教が三河国八名郡

(現・愛知県新城市鳳来町)に住み、のち同郡の大岡郷(現・愛知県新城市黒田字大岡)に移り、

名字を大岡と称したのが始まりといわれる。戦国時代に入り、初代当主大岡忠勝の代に三河の

松平氏へ仕えた。大岡家系譜ではこの忠勝が本家初代となる。

大岡氏は三家にわかれた旗本の家系となった。元禄6年(1693年)、忠吉の孫にあたる

大岡忠高の嫡男・大岡忠品が第5代将軍・徳川綱吉の怒りを買い、遠島に処され、

元禄9年(1696年)、忠種の子大岡忠英が上役・大番頭の高力忠弘を殺害して、自刃した事に

より一門連座して閉門に処されるなど、逆風の時代が続くことになる。

第8代将軍・徳川吉宗の時代となって、忠高の四男であり、忠世の子大岡忠真の養子となった

大岡忠相(大岡越前守)が出て、江戸南町奉行として活躍。その功績により西大平藩1万石の

大名に取り立てられた。9代将軍・徳川家重の時代になって忠吉の系譜から側用人となった

大岡忠光(大岡出雲守)が出てこれも岩槻藩2万3,000石の大名に取り立てられた。 |

大岡 忠相( ただすけ)系

大岡家の分家、後に宗家。大岡忠吉家大岡忠高の四男大岡忠相が宗家大岡忠真の養子

| 1,700石の旗本・大岡忠高の四男として江戸に生まれる。同族の1,920石の旗本・大岡忠真(大岡忠右衛門)の |

| 養子となり、忠真の娘と婚約する。綱吉時代に、寄合旗本無役から元禄15年(1702年)には書院番となり |

| 6代将軍・徳川家宣の時代に山田奉行(伊勢奉行)に就任 |

| 在職中には、奉行支配の幕領と紀州徳川家領の間での係争がしばしば発生しており公正に裁いたという |

| 7代将軍・徳川家継の時代は普請奉行、徳川吉宗が将軍に就任し、江戸町奉行(南町奉行)となる。 |

| 町奉行から大名となったのは、江戸時代を通じて忠相のみである。 |

| |

西大平藩 |

譜代、1万石 三河国 愛知県岡崎市

| 1.大岡 忠相ただすけ |

越前守、贈従四位 |

旗本・大岡忠高の四男 |

| 2.大岡 忠宜ただよし |

従五位下紀伊守大番頭 |

忠相の次男 |

| 3.大岡 忠恒ただつね |

従五位下越前守 |

忠宜の次男 |

| 4.大岡 忠與ただとも |

従五位下越前守 |

播磨安志藩主・小笠原長逵の四男 |

| 5.大岡 忠移ただより |

従五位下左衛門尉、越前守 |

忠恒の次男 |

| 6.大岡 忠愛ただよし |

従五位下紀伊守、越前守 |

忠移の長男 |

| 7.大岡 忠敬ただたか |

従五位下越前守 |

忠移の五男 |

廃藩置県

|

大岡 忠光(おおおか ただみつ 大岡忠房系統

| 300石の旗本・大岡忠利(助七郎)の長男で、大岡忠房家4代当主。 |

| 第9代将軍家重の小姓となり、江戸城二の丸へ詰める。翌年には西の丸へ詰め、以後家重に側近として仕える。 |

| 家重の第9代将軍就任以後、家重の幼い頃から近侍していた忠光は、不明瞭な家重の言葉を唯一 |

| 理解できたため、上総勝浦藩1万石の大名に取り立てられ、同4年奥兼帯の若年寄に昇進 |

| |

岩槻藩 |

譜代、2万石→2万3000石 武蔵国

| 1.大岡忠光(ただみつ)<従四位下。出雲守> |

| 2.大岡忠喜(ただよし)<従五位下。兵庫頭> |

旗本・大岡忠光の長男 |

| 3.大岡忠要(ただとし)<従五位下。式部少輔> |

忠喜の長男 |

| 4.大岡忠烈(ただやす)<従五位下。丹後守> |

忠喜の次男 |

| 5.大岡忠正(ただまさ)<従五位下。主膳正> |

伊勢八田藩主・加納久周の三男 |

| 6.大岡忠固(ただかた)<従五位下。主膳正> |

伊勢八田藩主・加納久周の五男 |

| 7.大岡忠恕(ただゆき)<従五位下。兵庫頭> |

忠固の三男 |

| 8.大岡忠貫(ただつら)<従五位下。主膳正> |

忠恕の長男 |

廃藩置県 |

|

|

日本の氏族。清和源氏の河内源氏の流れをくみ、武家の有職故実を伝える一族としても知られる。

小笠原氏の家名のもとになった「小笠原」の地名は甲斐国巨摩郡に見られ、小笠原牧や

山小笠原庄があった。現在の山梨県北杜市(旧北巨摩郡明野村)と、原小笠原庄があった現在の

山梨県南アルプス市に居館があったとされる。

戦国時代・安土桃山時代 |

信濃小笠原氏

長時3男の貞慶は徳川家康に仕えて武田氏の滅亡後に旧領に復帰する。天正18年(1590年)には

貞慶長男の秀政が下総国古河(現在の茨城県古河市)3万石を与えられ、

関ヶ原の戦い後信濃国飯田(現在の長野県飯田市)5万石に加増の上で転封となる。

京都小笠原氏

康広の子の長房は徳川家康の家臣となり、子孫は旗本として存続し、江戸時代の歴代の当主は

縫殿助を称した。江戸時代には、小笠原氏からは五家が大名となった(いずれも譜代大名)。 |

秀政系(府中小笠原)忠真系

小笠原 秀政(おがさわら ひでまさ)

永禄12年(1569年)3月21日、小笠原貞慶の長男として山城宇治田原で生まれる。この頃の小笠原氏は武田信玄に信濃を

追われて流浪していたため、このような場所で生まれたものと思われる。

天正13年(1585年)、石川数正が貞政を引き連れて豊臣秀吉のもとへ出奔すると、貞慶も秀吉に仕えざるを得なくなった

天正17年(1589年)1月、父から家督を譲られて小笠原氏の当主となる。8月には秀吉の仲介で家康と和睦し、

家康の孫娘・登久姫(信康の娘)を娶ることを許された。

天正18年(1590年)、父が秀吉の怒りを買って改易されると、父と共に再び家康に仕え、家康から

下総古河に3万石を与えられた。

小笠原 忠真(おがさわら ただざね)

下総国古河城小笠原 秀政の次男に生まれる。徳川秀忠から偏諱を授かって忠政と名乗り、晩年に忠真と名を変えた。

慶長20年の大坂夏の陣で父と長兄・忠脩が戦死したため、総領家の家督を相続することとなり、信濃松本8万石を領した。

| 1 |

古河藩 |

譜代。3万石 下総国

1.小笠原秀政(ひでまさ)従五位下。兵部大輔。 小笠原貞慶の長男

|

| 2 |

飯田藩 |

譜代。5万石 信濃国

1.小笠原秀政(ひでまさ)<従五位下 兵部大輔>

|

| 4 |

松本藩 |

譜代。8万石 信濃国

1.秀政(ひでまさ)従五位下。兵部大輔 大坂夏の陣にて死

2.忠真(ただざね)従四位下。右近将監。侍従 秀政の次男

|

| 5 |

明石藩 |

譜代 10万石 播磨国 (1617年 - 1632年)

1.忠真(ただざね)〔従四位下・右近大夫、侍従〕

|

| 6 |

小倉藩

小笠原家 |

譜代 15万石 豊前国 (1632年 - 1871年)

| 1.忠真(ただざね)〔従四位下、右近将監・侍従〕 |

|

| 2.忠雄(ただたか)〔従四位下、右近将監・侍従〕 |

忠真の三男 |

| 3.忠基(ただもと)〔従四位下、右近将監・侍従〕 |

忠雄の長男 |

| 4.忠総(ただふさ)〔従四位下、左京大夫・侍従〕 |

忠基の六男 |

| 5.忠苗(ただみつ)〔従四位下、右近将監・侍従〕 |

播磨安志藩主・小笠原長逵の三男 |

| 6.忠固(ただかた)〔従四位下、大膳大夫・左少将〕 |

播磨安志藩主・小笠原長為の長男 |

| 7.忠徴(ただあきら)〔従四位下、左京大夫・侍従〕 |

忠固の次男 |

| 8.忠嘉(ただひろ)〔従四位下、右近将監〕 |

貞哲の四男 |

| 9.忠幹(ただとし)〔従四位下、大膳大夫・侍従〕 |

長武の次男 |

| 10.忠忱(ただのぶ)〔従三位 豊津藩知事〕 |

忠幹の次男 |

廃藩置県

|

支藩

小笠原 真方(おがさわら さねかた)

豊前小倉藩主・小笠原忠真の四男、寛文11年(1671年)9月23日、兄の小倉藩主・小笠原忠雄より1万石を分与されて、

支藩である小倉新田藩を立藩した。藩主家は参勤交代を行わない江戸定府の大名であった。

| |

千束藩

ちづかはん

小笠原家 |

譜代 1万石 豊前国 (1667年 - 1871年)

| 1.真方(さねかた)〔従五位下、備後守〕 |

|

| 2.貞通(さだみち)〔従五位下、近江守〕 |

豊前小倉藩主・小笠原忠雄の三男 |

| 3.貞顕(さだあき)〔従五位下、弾正少弼〕 |

貞通の六男 |

| 4.貞温(さだあつ)〔従五位下、近江守 若年寄〕 |

貞顕の三男 |

| 5.貞哲(さだとし)〔従五位下、近江守〕 |

貞温の長男 |

| 6.貞謙(さだよし)〔従五位下、備後守〕 |

貞哲の次男 |

| 7.貞嘉(さだひろ)〔官位官職無し〕→小倉藩8代藩主・小笠原忠嘉となる |

| 8.貞寧(つねやす)〔従五位下、近江守〕 |

貞哲の三男 |

| 9.貞正(つねまさ)〔従五位下、近江守〕 |

大身旗本・小笠原信学の次男 |

廃藩置県 |

|

秀政系(府中小笠原)長次系

小笠原 長次(おがさわら ながつぐ

| 小笠原忠脩の長男として生まれる。父は慶長20年(1615年)5月7日の大坂夏の陣で戦死したが |

| 忠脩は小笠原秀政の嫡男で、本来なら小笠原氏本家の家督を継ぐ身分であったが |

| 夏の陣で秀政・忠脩はともに戦死し、長次もまだ生まれていなかったため、小笠原氏本家の家督は忠脩の |

| 弟で長次の叔父に当たる忠真が継ぐこととなった。生後、長次は忠真のもとで養育された。 |

| 寛永3年(1626年)9月16日、長次は播磨龍野5万石に本多忠刻の正室・千姫の化粧料10万石のうち1万石を |

| 与えられ、計6万石をもって入封する。 |

| 1 |

龍野藩 |

譜代 6万石 播磨 (1627年~1632年)

1.長次(ながつぐ)〔従五位下、信濃守〕

|

| 2 |

中津藩

小笠原家 |

譜代 8万石→4万石 豊前国 (1632年 - 1716年)

| 1.長次(ながつぐ)従五位下、信濃守 |

小笠原忠脩の長男 |

| 2.長勝(ながかつ)従五位下、内匠頭、信濃守 |

長次の次男 |

| 3.長胤(ながたね)従五位下、修理大夫 |

(長次の長男)長章の長男 |

長胤が悪政と乱行を理由に改易された。しかし小笠原氏は譜代の名門であり、藩祖の秀政ら祖先の

藩祖の秀政ら祖先の勤労を評価されて、弟の長円が8万石から4万石に所領を削減された

|

| 4.長円(ながのぶ) 4万石に減知従五位下、信濃守 |

(長次の長男)長章の五男 |

| 5.長?(ながさと) |

長円の長男 |

| 享年6。世子がなく、中津藩小笠原家は無嗣改易となった |

|

小笠原 長興(おがさわら ながおき

| 豊前中津藩の第4代藩主・小笠原長円の次男として生まれる。享保元年(1716年)、第5代中津藩主で兄の |

| 長?が早世したため、中津藩は無嗣改易となった。ただし |

| 小笠原氏祖先の秀政・忠脩親子の功績(大坂の役・天王寺・岡山の戦いで戦死)を考慮した幕府によって特別に、 |

| 宍粟郡や佐用郡など播磨安志藩1万石に減知・移封の上で、家の存続が許された。 |

| |

安志藩

あんじ

小笠原家 |

譜代 6万石 播磨国 (1716年 - 1871年)

| 1.長興(ながおき) |

〔官位官職なし〕 |

中津藩主・小笠原長円の次男 |

| 2.長逵(ながみち) |

従五位下、信濃守 |

小倉藩主・小笠原忠基の次男 |

| 3.長為(ながため) |

従五位下、信濃守 |

長逵の次男 |

| 4.長禎(ながよし) |

従五位下、信濃守 |

長為の次男 |

| 5.長武(ながたけ) |

従五位下、信濃守 |

長禎の長男 |

| 6.貞幹(さだよし) |

小倉藩9代藩主・小笠原忠幹となる 長武の次男 |

| 7.貞孚(さだちか) |

従五位下、信濃守 |

貞幹の長男 |

廃藩置県 |

|

秀政系(府中小笠原)忠知系

小笠原 忠知(おがさわら ただとも

| 信濃松本藩主・小笠原秀政の三男、寛永2年(1625年)に書院番頭、翌年12月に大番頭、 |

| 寛永9年(1632年)4月には奏者番となった。同年9月、兄の小笠原忠真が豊前小倉藩主になったとき、 |

| 杵築に4万石を与えられ大名に列した。侘び茶を求め「茶の湯」の千家を再興させた千宗旦を招請した |

| 1 |

杵築藩 |

譜代 4万石 豊後国 (1632年 - 1645年)

1.忠知(ただとも)〔従五位下、壱岐守 信濃松本藩主・小笠原秀政の三男〕 |

| 2 |

吉田藩

小笠原家 |

譜代 4.5万石→4万石 三河国

| 1.忠知(ただとも)〔書院番頭・大番頭・奏者番・詰衆〕 |

| 2.長矩(ながのり)〔奏者番・寺社奉行〕 |

忠知の長男 |

| 3.長祐(ながすけ) |

長矩の長男 |

| 4.長重(ながしげ)〔中奥小姓・側小姓・書院番頭・奏者番・寺社奉行・京都所司代・老中・西の丸老中〕 |

|

| 3 |

岩槻藩

小笠原家 |

譜代 5万石 武蔵国

| 1.長重(ながしげ 従四位下、侍従、山城守 |

長矩の次男 |

| 2.長煕(ながひろ) 従五位下・山城守 |

長重の次男 |

|

| 4 |

掛川藩

小笠原家 |

譜代 6万石 遠江国

| 1.小笠原長煕(ながひろ): 従五位下 山城守 |

|

| 2.小笠原長庸(ながつね) :従五位下 山城守 |

旗本・小笠原長丘の次男 |

| 3.小笠原長恭(ながゆき): 従五位下 佐渡守 |

長庸の長男 |

|

| 5 |

棚倉藩

小笠原家 |

譜代 6.5万石 磐城国

| 1.小笠原長恭(ながゆき)<従五位下。佐渡守> |

|

| 2.小笠原長堯(ながたか)<従五位下。佐渡守> |

長恭の長男 |

| 3.小笠原長昌(ながまさ)<従五位下。佐渡守> |

長堯の六男 |

|

| 6 |

唐津藩

小笠原家 |

譜代 6万石 肥前国 (1817年~1871年)

| 1.長昌(ながまさ)〔従五位下、主殿頭〕 |

小笠原長堯の次男 |

| 2.長泰(ながやす)〔従五位下、壱岐守〕 |

出羽国庄内藩主・酒井忠徳の子 |

| 3.長会(ながお)〔従五位下、能登守〕 |

小笠原長保の次男 |

| 4.長和(ながかず)〔従五位下、佐渡守〕 |

大和国郡山藩主・柳沢保泰の九男 |

| 5.長国(ながくに)〔従五位下、中務大輔〕 |

信濃国松本藩主・松平光庸の次男 |

|

廃藩置県

長行(ながみち)〔従五位下、図書頭 老中格〕号は明山 初代藩主・長昌の子で第4代藩主・長国の

養嗣子。藩主に数えない場合がある。 |

|

松尾小笠原系

小笠原 信嶺(おがさわら のぶみね)

天文16年(1547年)、伊那小笠原氏出身の信濃松尾城主・小笠原信貴の長男として生まれる

永禄元年(1558年)6月に甲府に人質として送られる。父と同様に武田信玄配下の信濃先方衆として働いた。

天正元年(1573年)4月の信玄死後には当主となった武田勝頼に仕える。天正10年(1582年)2月には織田信長による

甲州征伐が はじまる。同年2月14日に織田方の主将・信忠が岩村城に入ると、松尾城主の信嶺は織田方に帰属

天正壬午の乱では徳川家康に属し、酒井忠次の家臣(家康の陪臣)天正18年(1590年)に家康が関東に入部した際、

武蔵児玉郡本庄に1万石を与えられ、本庄城主(本庄藩の藩祖)となる。慶長3年(1598年)2月19日、江戸で死去。享年52。

家督は養嗣子の小笠原信之(三河出身で酒井忠次の3男)が継いだ。

小笠原 信之(おがさわら のぶゆき)

元亀元年(1570年)、三河国で徳川四天王の一人・酒井忠次の三男として生まれる。少年の頃より徳川家康に仕え、

小田原征伐の際には父と共に参戦している。

天正16年(1588年)、伊那小笠原氏の当主・小笠原信嶺の娘を娶ってその養嗣子となり、慶長3年(1598年)、養父の死により

家督を継いで本庄藩初代藩主となる

| 1 |

本庄藩 |

譜代 1万石 武蔵国

| 1.小笠原信嶺(のぶみね) |

| 2.小笠原信之(のぶゆき) 従五位下、左衛門佐 |

酒井忠次の三男 |

|

| 2 |

古河藩 |

譜代 2万石 下総国

| 1.小笠原信之(のぶゆき) 従五位下。左衛門佐。 |

酒井忠次の三男 |

| 2.小笠原政信(まさのぶ) 従五位下。左衛門佐。 |

小笠原信之の子 |

|

| 3 |

関宿藩 |

譜代 2.27万石 下総国

| 1.小笠原政信(まさのぶ) <従五位下。左衛門佐> |

|

| 2.小笠原貞信(さだのぶ) <従五位下。土佐守> |

高木貞勝の長男 |

|

| 4 |

高須藩 |

譜代 2.2万石 美濃国 1640年 - 1691年

1.貞信(さだのぶ)〔従五位下、土佐守〕 |

| 5 |

勝山藩 |

譜代 2.2万石 越前国

| 1.小笠原貞信(さだのぶ) 従五位下 土佐守 |

|

| 2.小笠原信辰(のぶとき) 従五位下 駿河守 |

小笠原信秀の長男 |

| 3.小笠原信成(のぶなり) 従五位下 能登守 |

旗本・酒井忠隆の四男 |

| 4.小笠原信胤(のぶたね) 従五位下 相模守 伊勢神戸藩主・本多忠統の次男 |

| 5.小笠原信房(のぶふさ) 従五位下 飛騨守 越前勝山藩主・小笠原信辰の長男 |

| 6.小笠原長教(ながみち) 従五位下 相模守 |

信房の長男 |

| 7.小笠原長貴(ながたか) 従五位下 相模守 奏者番・若年寄 |

長教の長男 |

| 8.小笠原長守(ながもり) 従五位下 相模守 |

長貴の六男 |

廃藩置県 |

|

|

藤原南家工藤氏を称する氏族、戦国時代には、今川氏の家臣になる。しかし桶狭間の戦いで

今川氏が弱体すると、攻め入ってきた武田氏に寝返る。岡部元信は、甲州征伐の時、

討ち死にするが、兄の岡部正綱は、徳川氏に仕える。 |

岡部 正綱(おかべ まさつな)

戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。今川氏、武田氏、徳川氏の家臣。岡部久綱の子、岡部元信の

兄(親子説あり)。岡部長盛の父。次郎右衛門尉。

家康が甲斐国に侵攻すると、旧武田家臣の調略などを行って、家康の甲斐平定に尽力した。

岡部 長盛(おかべ ながもり)

戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、岡部正綱の長男。天正11年、父の死により家督を継いだ。

| 1 |

下総

山崎藩 |

譜代。1.2万石

1.岡部長盛(ながもり)

|

| 2 |

亀山藩 |

譜代。3.2万石 丹波国 (1609年 - 1621年)

1.長盛(ながもり)〔従五位下、内膳正〕

|

| 3 |

福知山藩 |

譜代。5万石 丹波国

1.岡部長盛(ながもり)<従五位下。内膳正>

|

| 4 |

大垣藩 |

譜代。5万石 美濃国

| 1.岡部長盛(ながもり)従五位下。内膳正 |

|

| 2.岡部宣勝(のぶかつ)従五位下。美濃守 |

長盛の長男 |

|

| 5 |

龍野藩 |

譜代。5.3万石 播磨国

1.岡部宣勝(のぶかつ)〔従五位下、美濃守〕

|

| 6 |

高槻藩 |

譜代。5万石 摂津国 (1635年 - 1640年)

1.岡部宣勝(のぶかつ)従五位下。美濃守。 岡部長盛の長男

|

| 7 |

岸和田藩

岡部家 |

譜代。6万石→5.3万石 和泉国

| 1.宣勝(のぶかつ)〔従五位下、美濃守〕 |

長盛の長男 |

| 2.行隆(ゆきたか)〔従五位下、内膳正〕 分知により53000石 |

宣勝の長男 |

| 3.長泰(ながやす)〔従五位下、美濃守〕 |

行隆の長男 |

| 4.長敬(ながたか)〔従五位下、内膳正〕 |

長泰の次男 |

| 5.長著(ながあきら)〔従五位下、美濃守〕 |

長敬の長男 |

| 6.長住(ながすみ)〔従五位下、内膳正〕 |

長著の次男 |

| 7.長修(ながなお)〔従五位下、美濃守〕 |

長著の四男 |

| 8.長備(ながとも)〔従五位下、美濃守〕 |

長修の長男 |

| 9.長慎(ながちか)〔従五位下、美濃守〕 |

長備の次男 |

| 10.長和(ながより)〔従五位下、内膳正〕 |

長慎の長男 |

| 11.長発(ながゆき)〔従五位下、美濃守〕 |

長慎の六男 |

| 12.長寛(ながひろ)〔従五位下、筑前守〕 |

長慎の次男 |

| 13.長職(ながもと)〔従五位下、美濃守〕 長慎の六男長発の子で長寛の養嗣子 |

廃藩置県

|

|

|

今川氏や織田氏、松平氏、武田氏を経て、徳川氏(松平より改姓)に臣従した。出自には各説がある

家伝では上州が発祥地と言われている。その後、上州の所領を放棄して、三州に新天地を求め

転住したと伝わっている。三河山間部の小豪族に過ぎなかった奥平氏が陽の目を浴びるように

なったのは奥平貞能の代である。長男奥平信昌(貞昌)は、徳川家康の長女・亀姫の婿に認められる。

奥平氏は祖父・貞勝の代までは今川氏に属していたが、桶狭間の戦い後に三河における今川氏の

影響力が後退すると、徳川家康の傘下となり遠江掛川城攻めに加わった。 |

奥平 信昌(おくだいら のぶまさ)

戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。徳川家康の長女・亀姫を正室とし、家康に娘婿として

重用された。亀姫との間に家昌など4男1女を儲けた。長男:家昌 次男:家治 三男:忠政治 四男:忠明

| 1 |

小幡藩

|

譜代。3万石 上野国

1.奥平信昌(のぶまさ)従五位下・美作守 貞能の長男

|

| 2 |

加納藩 |

譜代。10万石 美濃国

| 1.奥平信昌(のぶまさ) 従五位下 美作守 |

| 2.奥平忠政(ただまさ) 従四位下 摂津守 侍従 |

信昌の三男 |

| 3.奥平忠隆(ただたか) 従五位下 飛騨守 |

忠政の長男 |

| 25歳の若さで死去した。息子右京(光厳宗電)は、生来から病弱で4歳で死去 |

| 家督相続を認可されず、加納藩奥平氏は改易された。 |

|

松平 家治(まつだいら いえはる)

天正8年(1579年)- 天正20年3月4日(1592年4月15日))は、安土桃山時代の武将。奥平信昌の次男

天正16年12月24日(1589年2月9日)、駿府の外祖父・家康の養子に望まれたために、親元を離れることとなった。

後の元服に際しては、外祖父の偏諱と松平姓を拝領する。三河軍団の関東移封に伴い、上州長根7000石を拝領する。

ところがわずか14歳で早世した。

奥平 忠政(おくだいら ただまさ)

天正8年(1580年)- 慶長19年7月2日(1614年8月7日))は、江戸時代初期の武将、加納藩初代藩主・奥平信昌の三男

慶長7年(1602年)の父の隠居により、跡を継いで美濃加納藩主となった。

豊臣氏と徳川将軍家との関係悪化から、大坂への出陣も危惧されていた慶長19年7月2日、父に先立って死去した。享年35

奥平 家昌(おくだいら いえまさ)

美濃加納藩主・奥平信昌の長男、元服の時、家康から偏諱を受けて家昌と名乗った。家康の外孫に当たる上に

家康にとっても最年長の男孫であったこと(叔父・秀忠よりも年長)から、刀や鷹を与えられるなど重用された。

父・信昌が美濃加納10万石を与えられた。そのため、それまでの上野宮崎領に家昌を残し、父母は弟忠政を伴って

配地へ赴任した。慶長5年の関ヶ原の戦いでは木曾路を進む秀忠に従い、真田昌幸の信濃上田城を攻めた

| 1 |

宇都宮藩 |

譜代。10万石 下野国

| 1.奥平家昌(いえまさ)従四位下。大膳大夫。侍従。 |

奥平信昌の長男 |

| 2.奥平忠昌(ただまさ)従四位下。美作守 |

家昌の長男 |

|

| 2 |

古河藩 |

譜代。11万石 下総国

1.奥平忠昌(ただまさ)従四位下。美作守 奥平家昌の長男

|

| 3 |

宇都宮藩 |

譜代。11万石 下野国

| 1.奥平忠昌(ただまさ)従四位下。美作守 |

| 2.奥平昌能(まさよし)従五位下。大膳亮 |

忠昌の長男 |

|

| 4 |

山形藩 |

譜代。9万石 羽前国 (1668年 - 1685年)

| 1.昌能(まさよし)〔従五位下・大膳亮〕 |

|

| 2.昌章(まさあきら)〔従五位下・美作守〕 |

肥前福江藩主五島盛勝の次男 |

|

| 5 |

宇都宮藩 |

譜代。9万石 下野国

| 1.奥平昌章(まさあきら)従五位下。美作守 |

| 2.奥平昌成(まさしげ)従四位下。大膳大夫 |

昌明(昌章)の次男 |

|

| 6 |

宮津藩 |

譜代。9万石 丹後国 (1697年 - 1717年)

1.昌成(まさしげ)〔従四位下、大膳大夫〕

|

| 7 |

中津藩

奥平家 |

譜代。10万石 豊前国 (1717年 - 1871年)

| 1.昌成(まさしげ) |

|

| 2.昌敦(まさあつ) |

従五位下、丹後守、山城守、 |

昌成の次男 |

| 3.昌鹿(まさか) |

従五位下、大膳大夫 |

昌敦の長男 |

| 4.昌男(まさお) |

従五位下、大膳大夫 |

昌鹿の長男 |

| 5.昌高(まさたか) |

従四位下、大膳大夫 |

薩摩藩主・島津重豪の次男 |

| 6.昌暢(まさのぶ) |

従四位下、美作守、大膳大夫 |

昌高の次男 |

| 7.昌猷(まさみち) |

従四位下、大膳大夫 |

昌高の五男 |

| 8.昌服(まさもと) |

従五位下・大膳大夫 |

昌暢の次男 |

| 9.昌邁(まさゆき) |

従五位下、美作守 |

伊予宇和島藩主・伊達宗城の四男 |

廃藩置県 |

松平 忠明(まつだいら ただあきら) 親藩

天正11年(1583年)、徳川氏の重臣・奥平信昌の四男として生まれる。母は徳川家康の娘・亀姫(盛徳院)であり、

家康の外孫にあたる。天正16年(1588年)、家康の養子となり、松平姓を許された。文禄元年(1592年)に兄の家治が

死去したため、その家督を継いで上野長根に7000石を与えられた。詳細説明は親藩別記

|

|

三浦氏の一族である佐原氏の佐原義連の子である時村を祖とする一族。同族には猪苗代氏、

蘆名氏、北田氏、新宮氏など

加納氏 (三河国)

江戸時代に大名となった加納氏は三河国加茂郡加納村の出身の一族で、紀州徳川家に仕えた。

紀州家出身である徳川吉宗が将軍に就任すると、吉宗が幼少の頃から仕えていた加納久通が

伊勢国八田藩主となり、ともに江戸城へ移り、御側御用取次となって将軍と老中の間を取り持ち、

享保の改革を補佐する。 |

| 1 |

八田藩 |

譜代。1万石→1万3000石 伊勢国

| 1.加納久通(ひさみち)<従五位下。近江守。遠江守> |

|

| 2.加納久堅(ひさかた)<従五位下。近江守> |

紀州藩士・加納政信の五男 |

| 3.加納久周(ひさのり)<従五位下。備中守。遠江守>若年寄並 |

上総勝浦藩藩主・大岡忠光の次男 |

| 4.加納久慎(ひさちか)<従五位下。大和守> |

久周の嫡男 |

| 5.加納久儔(ひさとも)<従五位下。遠江守。備中守> |

久慎の長男 |

|

| 2 |

一宮藩 |

譜代。1万石→1万3000石 上総国 現在の千葉県長生郡一宮町

| 1.加納久儔(ひさとも)〈従五位下 遠江守〉 |

|

| 2.加納久徴(ひさあきら)〈従五位下 駿河守〉 |

加納久儔の長男 |

| 3.加納久恒(ひさつね)〈従五位下 大和守〉 |

上総久留里藩主・黒田直静の四男 |

| 4.加納久宜(ひさよし)〈従五位下 遠江守〉 |

立花種道の三男 |

廃藩置県

|

|

隅立四つ目結 |

| 近江源氏佐々木氏の分流である高島氏の有力庶家。 |

| 高島郡の中でも、安曇川上流域である朽木谷を領した。鎌倉時代から江戸時代にかけて活動した。 |

| 佐々木信綱の子高島高信の次男頼綱を祖とする。頼綱の三男・朽木義綱が近江国朽木庄を |

| 領して朽木氏を称したのに始まる。足利将軍の没落後、朽木元綱は織田信長、豊臣秀吉に |

| 仕え領土を保全し大名として家名を保った。元綱の三男・朽木稙綱は幕臣として若年寄に就任し、 |

| 加増されて1万石の大名となり、近江朽木藩主となった。 |

|

朽木 稙綱(くつき たねつな

朽木元綱の三男で、朽木宣綱と朽木友綱の弟、3代将軍徳川家光に仕え始める。民部少輔に叙任された。

| 1 |

鹿沼藩 |

譜代。1万石 下野国

1.朽木稙綱(たねつな)

|

| 2 |

土浦藩 |

譜代。3万石 常陸国

1.朽木稙綱(たねつな)従五位下。民部少輔

2.朽木稙昌(たねまさ)従五位下。伊予守 稙綱の長男

|

| 3 |

福知山藩 |

譜代。3.2万石 丹波国

| 1.朽木稙昌(たねまさ)<従五位下。伊予守> |

|

| 2.朽木稙元(たねもと)<従五位下。民部大輔> |

稙昌の長男 |

| 3.朽木稙綱(たねつな)<従五位下。伊予守> |

稙元の長男 |

| 4.朽木稙治(たねはる)<従五位下。土佐守> |

稙昌の次男 |

| 5.朽木玄綱(とうつな)<従五位下。土佐守> |

美濃岩村藩主・松平乗紀の五男 |

| 6.朽木綱貞(つなさだ)<従五位下。大炊頭> |

稙昌の六男 |

| 7.朽木舖綱(のぶつな)<従五位下。伊予守> |

玄綱の長男 |

| 8.朽木昌綱(まさつな)<従五位下。近江守> |

綱貞の長男 |

| 9.朽木倫綱(ともつな)<従五位下。土佐守> |

舖綱の長男 |

| 10.朽木綱方(つなかた)<従五位下。土佐守> |

昌綱の次男 |

| 11.朽木綱条(つなえだ)<従五位下。隠岐守> |

倫綱の長男 |

| 12.朽木綱張(つなはる)<従五位下。近江守> |

近江膳所藩主・本多康禎の次男 |

| 13.朽木為綱(もりつな)<従五位下。近江守> |

綱張の長男 |

廃藩置県 |

|

|

武蔵七党の一つ丹党の流れをくむ中山氏流の黒田氏

| この黒田氏は元々は武蔵七党の一つ丹党の末裔である中山氏の出身である。 |

| 中山氏は戦国時代後北条氏に仕え、後北条氏が滅亡した後には、中山照守らが |

| 徳川氏に属し、ある一族は旗本となり、また別の一族は水戸藩の附家老となった。 |

徳川家康に仕えた黒田直綱は勲功を挙げたが若くして没し、近藤用勝の六男黒田用綱を

|

養子として家名を存続させた。上野館林藩主徳川綱吉(のち5代将軍となる)の付家老として

配属され3,000石を領した |

| 用綱には実子がいたが、養子として中山一族の中山照守の曾孫の直邦を迎えた。 |

将軍綱吉にも気に入られ、小納戸役や小姓を務め、1700年(元禄13年)1万石を領して

黒田家は大名に列した。 |

|

| 1 |

下館藩 |

譜代。1万5000石→2万石常陸国

1.黒田直邦(なおくに) 従四位下。豊前守。侍従 老中 旗本・中山直張の三男

|

| 2 |

沼田藩 |

譜代。3万石上野国

| 1.黒田直邦(なおくに)<従四位下。豊前守。侍従> |

|

| 2.黒田直純(なおずみ)<従五位下。大和守> |

本多正矩の次男 |

|

| 3 |

久留里藩 |

譜代。3万石 上総国

| 1.黒田直純(なおずみ) 従五位下 大和守 |

| 2.黒田直亨(なおゆき) 従五位下 豊前守 |

直邦の次男 |

| 3.黒田直英(なおひで) 従五位下 和泉守 |

直亨の長男 |

| 4.黒田直温(なおあつ) 従五位下 大和守 |

直英の次男 |

| 5.黒田直方(なおかた) 従五位下 豊前守 |

直亨の妾腹の三男 |

| 6.黒田直侯(なおよし) 従五位下 豊前守 |

庄内藩主・酒井忠徳の妾腹の三男 |

| 7.黒田直静(なおちか) 従五位下 豊前守 |

直方の妾腹の次男 |

| 8.黒田直和(なおやす) 従五位下 伊勢守 |

直侯の妾腹の長男 |

| 9.黒田直養(なおたか) 従五位下 筑後守 |

直方の七男 |

廃藩置県

|

|

|

濃国諏訪地方の領主。諏訪神社上社大祝(おおほうり)を司った家柄でもある。

| 翌天文11年に7月には信玄が高遠城主の高遠頼継と結んで頼重を攻め、頼重は甲府へ連行されて自害する |

| 頼重には遺児の寅王がいるが消息が不明で、戦国大名家としての諏訪氏は滅亡している。 |

| 頼重の弟頼高、満隣の子頼忠が諏訪大祝となっている。 |

| 頼重の従兄弟に当たる諏訪頼忠は、武田氏滅亡と織田信長の横死(本能寺の変)を経た1582年、徳川家康に、 |

| 仕えて大名として復権し、諏訪氏を再興している。頼忠の息子諏訪頼水が慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで |

| の功によって高島藩に封じられた。 |

|

| 1 |

総社藩 |

譜代。1万石→2.7万石 上野国

1.諏訪頼忠(よりただ)従五位下、安芸守

2.諏訪頼水(よりみず) 頼忠の長男 |

| 2 |

諏訪藩

諏訪家 |

譜代。2万7000石→3万2000石→3万石 (1601年~1871年)

| 1.頼水(よりみず)〔従五位下、因幡守〕 諏訪頼忠の長男 |

| 2.忠恒(ただつね)〔従五位下、出雲守〕 諏訪頼水の長男 加増により3万2000石 |

| 3.忠晴(ただはる)〔従五位下、因幡守〕 諏訪忠恒の長男 分知により3万石 |

| 4.忠虎(ただとら)〔従五位下、安芸守〕 諏訪忠晴の子 |

| 5.忠林(ただとき)〔従五位下、因幡守〕 分家の諏訪頼篤(美濃守)の次男 |

| 6.忠厚(ただあつ)〔従五位下、安芸守〕 諏訪忠林の次男 |

| 7.忠粛(ただたか)〔従五位下、伊勢守〕 諏訪忠厚の長男 |

| 8.忠恕(ただみち)〔従五位下、伊勢守〕 諏訪忠粛の長男 |

| 9.忠誠(ただまさ)〔従三位、因幡守・侍従 老中〕 諏訪忠恕の長男 |

| 10.忠礼(ただあや)〔従五位下、伊勢守〕一門の 諏訪頼威左源太の次男 |

廃藩置県

|

|

|

佐野氏分流佐野重綱が下野国安蘇郡田沼村に移り住み、子孫が田沼姓を名乗ったという。

江戸時代には紀州藩士として仕えていたが、紀州藩主徳川吉宗が征夷大将軍に就任した際、

意行が吉宗に随行して幕府に仕えた。意行は小姓や小納戸頭取などをつとめ、600石の旗本となった。 |

田沼意次(おきつぐ)

| 9代将軍家重・10代将軍家治に重用され、大名となり、老中として権勢を極めたものの、のちに失脚する。 |

| 600石の旗本から5万7,000石の大名にまで昇進し、側用人から老中になった初めての人物となった。 |

| この5万7000石の内訳は遠江国相良だけでなく駿河国、下総国、相模国、三河国、和泉国、河内国の7か国 |

| 14郡に跨った分散知行となった。息子で若年寄の田沼意知が江戸城内で佐野政言に暗殺されたことを契機とし |

| 権勢が衰え始める。将軍家治が死去反田沼派や一橋家(徳川治済)の策謀で失脚する |

| 苛烈な末路となった。孫の龍助が陸奥1万石に減転封のうえで家督を継ぐことを許された。 |

| 1 |

相良藩

さがら |

譜代。1万石→1万5000石→2万石→2万5000石→3万石→4万7000石→5万7000石→3万7000石 遠江国

| 1.田沼意次(おきつぐ)<従四位下。主殿頭。侍従> 老中 |

意行の長男 |

| 2.田沼 意知(おきとも従五位下、大和守 若年寄 江戸城内で暗殺 |

意次の嫡男 |

| 3.田沼意明(おきあき)<従五位下。下野守> |

意知の長男 |

|

| 2 |

下村藩 |

譜代。1万石 陸奥国

| 1.田沼意明(おきあき)従五位下、左衛門佐 |

| 2.田沼意壱(おきかず)従五位下、左衛門佐 |

意知の次男 |

| 3.田沼意信(おきのぶ)従五位下、主計頭 |

意知の四男 |

| 4.田沼意定(おきさだ)従五位下、主計頭 |

意致の四男 |

| 5.田沼意正(おきまさ)従四位下玄蕃頭、内膳正 |

意次の四男 |

|

| 3 |

相良藩 |

譜代。1万石 遠江国

| 1.田沼意正(おきまさ)<従四位下。玄蕃頭> |

|

| 2.田沼意留(おきとめ)<従五位下。備前守> |

意正の長男 |

| 3.田沼意尊(おきたか)<従五位下。玄蕃頭>若年寄 |

田沼意留の子 |

|

| 4 |

小久保藩 |

譜代。1.12万石 上総国

| 1.田沼意尊(おきたか)<従五位下。玄蕃頭> |

| 2.田沼意斉(おきなり)<従五位下> |