| 全歴代将軍、御三家、御三卿、親藩大名、各幕府要職総覧、十八松平家 |

|

徳川将軍家 |

| 江戸幕府の征夷大将軍を世襲した徳川氏の宗家。明治維新後は公爵の爵位を授けられて徳川公爵家となった。 |

| 徳川将軍家は、慶長8年(1603年)から慶応3年(1867年)までの264年間にわたる江戸時代を通じて、日本の実質上の |

| 君主・支配者として、武家社会を含む日本社会全体の頂点に君臨した家系である。 |

| 武官の職として近衛大将や征夷大将軍を独占し、中将および少将でしかない大名の上位に立った。 |

|

初代

徳川家康

|

| 1.松平信康-長男(嫡男)、信長から武田氏との内密の疑いにより切腹を命じられる |

| 2.結城秀康(越前松平家) |

| 3.秀忠(二代当主) |

| 4.松平忠輝(流罪。断絶) |

| 5.徳川義直(尾張徳川家) |

| 6.徳川頼宣(紀州徳川家)- 光貞 - 吉宗(八代当主)- - - 家茂(十四代当主) |

| 7.徳川頼房(水戸徳川家)- 光圀 - - - - - 慶喜(十五代当主) |

| 織田信長・豊臣秀吉と続く乱世を治めて天下を統一を成し遂げた。 |

|

二代

徳川秀忠

|

| 左近衛大将、贈正一位太政大臣 将軍初代家康の次男(嫡男) 在任1623年 - 1651年 |

| 1.家光(三代当主)正室:江(浅井長政女・豊臣秀吉養女) |

| 2.徳川忠長(駿河徳川家。駿河大納言。切腹して断絶) |

| 3.徳川和子(後水尾天皇の中宮。東福門院) |

| 4.保科正之(会津松平家)- - - - - - - - - - 恒孝(十八代当主) |

| 兄の信康や秀康、弟の忠吉などは、武勇や知略に恵まれた名将と評価されている。 |

| 秀忠には、武勇や知略での評価は乏しく、またその評価ができるような合戦も経験なし。 |

| 公家諸法度、武家諸法度などの法を整備・定着させ、江戸幕府の基礎を固めた |

|

三代

徳川家光

|

| 左近衛大将、贈正一位太政大臣 将軍秀忠の次男(嫡男) 在任1623年 - 1651年 |

| 1.家綱(四代当主)正室:鷹司孝子 |

| 2.徳川綱重(甲府徳川家)- 家宣(六代当主)、松平清武(越智松平家) |

| 3.綱吉(館林徳川家、五代当主) |

| 旗本を中心とする直轄軍の再編に着手した。 |

| 現職将軍を最高権力者とする幕府機構を確立した。 |

| 幕藩体制の完成者として高く評価される家光だが、それは土井利勝、酒井忠勝、松平信綱、 |

| 阿部忠秋、堀田正盛、中根正盛といった幕閣の重臣によるものである |

|

四代

徳川家綱

|

| 贈正一位、太政大臣家光の長男在任:1651年 - 1680年 |

| 実子なし正室:浅宮顕子:伏見宮貞清親王の第3王女 |

叔父の保科正之や家光時代からの大老・酒井忠勝、老中 / 松平信綱、阿部忠秋、

酒井忠清ら寛永の遺老といわれる名臣、御側・大目付 / 中根正盛らの |

| 補佐により、この危難を乗り越えた。 |

|

五代

徳川綱吉

|

贈正一位太政大臣 家光の四男 (館林徳川家から養子)

1.徳川徳松(夭折) 正室:鷹司信子(鷹司教平の娘) 在任:1680年 - 1709年

家綱時代の大老・酒井忠清を廃し、自己の将軍職就任に功労があった

堀田正俊を大老とした。生類憐れみの令をはじめとする、後世に“悪政”と

いわれる政治を次々と行うようになった。

赤穂藩主・浅野長矩を大名としては異例の即日切腹に処した |

六代

徳川家宣

|

| 贈正一位 甲府藩主・徳川綱重(甲府宰相)の長男 |

| 1.家継(七代当主)初名は綱豊(つなとよ) 正室:近衛熙子 在任:1709年 - 1712年 |

| 徳川 綱重は3代将軍徳川家光の三男 |

悪評の生類憐れみの令や酒税を廃止するなど気概を示したため、庶民からの

人気と期待は高かった柳沢吉保を免職し、甲府徳川家旧臣である間部詮房・新井白石らを |

| 登用して文治政治を推進在職3年後の(1712年11月12日)に死去した。享年51(満50歳没)。 |

|

七代

徳川家継

|

| 贈正一位太政大臣 家宣の四男 |

| 実子なし(家光以来の直系が途絶える)正室:なし(婚約者:八十宮吉子内親王) |

| 家継は間部詮房や白石とともに、家宣の遺志を継ぎ、正徳の改革を続行した。 |

家継自身は白石より帝王学の教育を受け、白石も利発で聞き訳が良いと

その才覚を認めていた。1716年3月、病の床に臥し、4月30日に死去した。 |

| 死因は風邪が悪化したためといわれる。享年8、家継の死により、 |

| 第3代将軍・徳川家光の系統は断絶し、父である家宣の血筋も途絶えた。 |

|

八代

徳川吉宗

|

| 贈正一位太政大臣 紀州藩第2代藩主・徳川光貞の四男 |

| 1.家重(九代当主) 正室:真宮理子女王 在任:1716年- 1745年 |

| 2.徳川宗武(田安徳川家)- - - - - - - 家達(十六代当主)- 家正(十七代当主) |

| 3.徳川宗尹(一橋徳川家)- 治済 - 家斉(十一代当主) |

| 第6代将軍・徳川家宣の代からの側用人であった間部詮房や新井白石を罷免し、側用人政治から |

| 将軍親政に復した。水野忠之を老中に任命して財政再建を始める。 |

| 名君といえる将軍である |

|

九代

徳川家重

|

| 贈正一位太政大臣 吉宗の長男 在任:1745年 - 1760年 |

| 1.家治(十代当主) 正室:増子女王・伏見宮邦永親王の第4王女 |

| 2.徳川重好(清水徳川家) |

| 家重の時代は吉宗の推進した享保の改革の遺産があり、綱吉が創設した |

| 勘定吟味役を充実させ、現在の会計検査院に近い制度を確立するなど、 |

| 幾つかの独自の経済政策を行った。側用人制度を復活させた。田沼意次が |

| 大名に取り立てられたのも家重の時代である。 |

|

十一代

徳川家斉

|

| 左近衛大将太政大臣 贈正一位 御三卿一橋家の第2代当主 徳川治済の長男 |

| 1.家慶(十二代当主)在任 :1787年 - 1837年 |

| 2.徳川斉順(紀州徳川家へ養子)- 家茂(十四代当主) |

| 16人の妻妾を持ち、男子26人・女子27人を儲けた島津重豪の娘・近衛寔子と結婚 |

| 田沼意次を罷免し、代わって徳川御三家から推挙された名君の松平定信を |

| 老中首座に任命した。 |

|

十二代

徳川家慶

|

| 贈正一位太政大臣 家斉の次男在職 :1837年 - 1853年 |

| 1.家定(十三代当主) 正室:楽宮喬子女王 |

| 老中首座の水野忠邦を重用し、家斉派を粛清して天保の改革を行なわせた。 |

| 土井利位、阿部正弘、筒井政憲らに政治を委ね |

| 家慶は趣味に生きた将軍で、政治を省みなかった。 |

| 歴代将軍の中でも推定身長は154.4センチメートルと小柄で独特の体つきであった。 |

|

十三代

徳川家定

|

| 征夷大将軍、贈正一位・太政大臣 家慶の四男 脳性麻痺であったと言われる |

| 実子なし 在職:1853年 - 1858年 |

| 正室・継室:鷹司政煕の娘・任子(天親院)・一条忠良の娘・秀子(澄心院) |

| 近衛忠煕の養女・敬子(天璋院)との間にも実子は生まれなかった。 |

| 病弱だった上、もともと悪かった体調が将軍就任以後はさらに悪化して、ほとんど廃人同様になった |

| とまで言われている。このため、幕政は老中・阿部正弘によって主導され、に正弘が死去すると、 |

| その後は老中・堀田正睦によって主導された。 |

|

十四代

徳川家茂

|

| 従一位右大臣、贈正一位太政大臣 第11代紀州藩主 斉順の子 |

| 実子なし正室:和宮親子内親王 在任:1858年- 1866年 |

| 文久2年(1862年)に公武合体策の一環として和宮と結婚。 |

1863年)には将軍としては229年振りとなる上洛を果たし、

義兄に当たる孝明天皇に攘夷を誓った |

| 慶応2年(1866年)、家茂は第2次長州征伐の途上大坂城で病に倒れた。 |

|

十五代

徳川慶喜

|

| 従四位、正二位、従一位 水戸藩主第9代徳川斉昭の七男 在任1867年 - 1868年 |

| 1.徳川厚(分家して男爵を授けられる) |

| 2.池田仲博(池田侯爵家・池田輝知の養子となる) |

| 3.徳川慶久(徳川慶喜家第二代当主) |

| 4.徳川誠(分家して男爵を授けられる) |

| 5.勝精(勝伯爵家・勝小鹿の養子となる) |

| 6.徳川茂栄(美濃高須藩主家出身。尾張藩第十五代藩主を経て養子となり、 |

| 一橋徳川家第十代当主となる。) |

| 家達(田安徳川家から養子。十六代当主) |

| 江戸幕府最後の将軍で征夷大将軍に任じられた最後の人物 |

| 薩長が武力倒幕路線に進むことを予期した慶喜は慶応3年10月14日、政権返上を |

| 明治天皇に上奏し翌日勅許された(大政奉還)。明治2年9月、戊辰戦争の終結を |

| 受けて謹慎を解除され、引き続き、駿府改め静岡に居住した。 |

|

|

| 徳川御三家 |

| 御三家は親藩(一門)のうちで最高位にあり、将軍家や御三卿とともに徳川姓を名乗ることや三つ葉葵の |

| 家紋使用が許された。宗家(将軍家)を補佐する役目にあるとも言われているが、制度・役職として定められたものではない。 |

| 元は、宗家の後嗣が絶えた時に備え、家康が宗家存続のために遺したものであるとも言われる。 |

| 「将軍家に後嗣が絶えた時は、尾張家か紀州家から養子を出す」ことになっており、実際に7代将軍家継が8歳で |

| 死去したため宗家は断絶した。これをうけて8代将軍には紀州徳川家の徳川吉宗が養子に迎えられ、 |

| 以降14代将軍家茂までは紀州家の血筋である |

|

|

|

尾張徳川家

徳川氏の支系徳川御三家の一つで、尾張藩主の家系。御三家の筆頭格であり、諸大名の中でも最高の家格を有した。

徳川 義直(とくがわ よしなお)

|

| 徳川家康の九男徳川義直(五郎太、義俊、義利)を家祖とする。尾張徳川家の始祖である。 |

|

| 慶長8年(1603年)1月には甲斐25万石を五郎太が拝領し甲府藩主となる。 |

| 慶長12年4月26日には、死去した兄の松平忠吉の遺跡を継いで尾張国清洲藩主になる |

|

|

尾張藩 61万9500石 歴代藩主

| 1.徳川 義直(よしなお) |

従二位、権大納言 |

|

| 2.徳川 光友(みつとも) |

従二位、権大納言 |

義直の長男 |

| 3.徳川綱誠(つななり |

権中納言従三位 |

先代の長男 |

| 4.徳川 吉通(よしみち) |

権中納言従三位 |

先代の9男 |

| 5.徳川 五郎太 |

無位無官 |

先代の長男 |

| 6.徳川 継友(つぐとも |

権中納言従三位 |

第3代藩主・綱誠の十一男 |

| 7.徳川 宗春(むねはる) |

権中納言従三位 |

綱誠の十九男 |

| 8.徳川 宗勝(むねかつ |

権中納言従三位 |

松平友著の長男 |

| 9.徳川 宗睦(むねちか |

従二位行権大納言 |

宗勝の次男 |

| 10.徳川 斉朝(なりとも |

正二位行権大納言 |

一橋家徳川治国の長男 |

| 11.徳川 斉温(なりはる |

従二位行権大納言 |

11代将軍・徳川家斉の十九男 |

| 12.徳川 斉荘(なりたか |

従二位行権大納言 |

家斉の十二男 |

| 13.徳川 慶臧(よしつぐ |

権中納言従三位 |

田安徳川家第3代斉匡の子 |

| 14.徳川 慶勝(よしかつ |

権中納言従三位 |

美濃高須藩主・松平義建の次男 |

| 15.徳川 茂徳(もちなが |

従二位行権大納言 |

高須藩第10代藩主松平義建の五男 |

| 16.徳川 義宜(よしのり |

従三位行左近衛権中将 |

慶勝の三男 |

| 17.徳川 慶勝(よしかつ |

正二位行権大納言 |

美濃高須藩主・松平義建の次男 |

|

|

廃藩置県 |

|

| 支藩 梁川藩(やながわ) 親藩・御連枝 3万石 |

3万石(福島県伊達郡、1683年 - 1730年)4代目を継いだ松平通春が宗家断絶により

尾張藩主徳川宗春になったため廃藩した。

| 1.義昌(よしまさ)〔従四位下、出雲守・少将〕 尾張藩主・徳川右衛門督光友の子 |

| 2.義方(よしかた)〔従四位下、出雲守・少将・侍従〕 |

| 3.義真(よしざね)〔従四位下、式部大輔・侍従〕 |

| 4.通春(みちはる)〔従五位下、主計頭・侍従〕 尾張藩主徳川右衛門督綱誠の子後、尾張藩主・徳川宗春となる |

|

支藩 高須藩 3万石(岐阜県海津郡、1700年 - 1870年) 高須松平家(四谷松平家)

1870年に尾張本藩と合併された。なお、10代藩主義建の男子は合わせて6人が高須藩を含めた

諸藩の藩主の地位に就いた。

|

| 1.義行(よしゆき) 〔従四位下、左近衛権少将兼摂津守〕 尾張藩主・徳川光友の子 |

| 2.義孝(よしたか) 〔従四位下、左近衛権少将兼摂津守〕 尾張藩主・徳川綱誠の子 |

| 3.義淳(よしあつ) 〔従四位下、左近衛権少将兼摂津守〕→ 第8代尾張藩主・徳川宗勝となる。 |

| 4.義敏(よしとし) 〔従四位下、左近衛権少将兼中務大輔〕 |

| 5.義柄(よしとも) 〔従四位下、侍従兼摂津守〕→ 尾張藩主・徳川宗睦の養子となり徳川治行となる。 |

| 6.義裕(よしひろ) 〔従四位下、左近衛権少将兼摂津守〕 |

| 7.勝当(かつまさ) 〔従四位上、左近衛権少将兼弾正大弼〕 |

| 8.義居(よしすえ) 〔従四位下、左近衛権少将兼摂津守〕 |

| 9.義和(よしより) 〔従四位下、左近衛権少将兼中務大輔〕 |

| 10.義建(よしたつ) 〔従四位下、左近衛権少将兼摂津守〕 |

| 11.義比(よしちか) 〔従四位下、左近衛権少将兼摂津守〕→ 第15代尾張藩主・徳川茂徳となる。 |

| 12.義端(よしまさ) 〔早世のため無位無官〕 |

| 13.義勇(よしたけ) 〔従五位〕 |

| 14.義生(よしなり) 〔従五位〕 |

|

| 支藩 川田久保松平家 |

| 徳川光友の11男松平友著が元禄6(1693)年、5,000石を内分される。 |

| 翌元禄7(1694)年にはさらに1万石を内分され、正徳元(1711)年に分家独立する。 |

| 享保17(1732)年、子の松平友淳が高須松平家を継ぎ断絶する。 |

| 1.松平友著(ともあき) 〔従五位下、但馬守〕 尾張藩主・徳川光友の庶子 |

| 2.松平友淳(ともあつ) 〔従五位下、但馬守〕→高須藩主・松平義淳→尾張藩主・徳川宗勝となる。 |

|

| 付家老 成瀬家(犬山城3万5千石、犬山藩)(愛知県犬山市) 竹腰家(今尾城3万石、今尾藩)(岐阜県海津郡)

|

| |

犬山藩:3万5000石

成瀬家:(犬山城)(愛知県犬山市)

| 1.成瀬正成(まさなり) |

| 2.成瀬正虎(まさとら) |

| 3.成瀬正親(まさちか) |

| 4.成瀬正幸(まさゆき) |

| 5.成瀬正泰(まさもと) |

| 6.成瀬正典(まさのり) |

| 7.成瀬正壽(まさなが) |

| 8.成瀬正住(まさずみ) |

| 9.成瀬正肥(まさみつ) |

|

今尾藩:3万石

竹腰家(今尾城3万石、今尾藩)(岐阜県海津郡)

| 1.竹腰正信(まさのぶ) |

| 2.竹腰正晴(まさはる) |

| 3.竹腰友正(ともまさ) |

| 4.竹腰正映(まさあきら) |

| 5.竹腰正武(まさたけ) |

| 6.竹腰勝起(かつのり) |

| 7.竹腰睦群(ちかむら) |

| 8.竹腰正定(まさやす) |

| 9.竹腰正富(まさとみ) |

| 10.竹腰正舊(まさもと) |

|

|

幕下御附属衆

渡辺半蔵家(三河寺部領1万4000石・家老)維新後男爵

渡辺新左衛門家(藩内500石・国老中、名古屋城代)

石河(いしこ)氏(美濃駒塚領1万石・家老)維新後男爵

石河氏(中石河家、1500石) 石河氏(西石河家、1000石)

久野家 - (伊勢田丸城代1万石)

|

紀州徳川家

江戸時代に紀伊国・伊勢国を治めた徳川氏の一支系で、徳川御三家のひとつ。

紀伊徳川家ともいい、単に紀州家、紀伊家ともいう。また、初代頼宣が常陸国に封じられて常陸介に叙任された

徳川頼宣(よりのぶ)

|

徳川家康の十男で、紀州徳川家の祖。常陸国水戸藩、駿河国駿府藩を

経て紀伊国和歌山藩の藩主となった。

1619年(元和5年)、紀伊国和歌山55万5千石に転封、紀州徳川家の家祖となる。

|

|

|

| 紀州藩 55万5000石 居城:和歌山城 |

| 1.徳川 頼宣(よりのぶ) |

従二位 権大納言、贈正二位 |

家康の十男 |

| 2.徳川 光貞(みつさだ) |

従二位権大納言、贈従一位 |

頼宣の長男 |

| 3.徳川 綱教(つなのり) |

贈従二位権大納言 |

光貞の長男 |

| 4.徳川 頼職(よりもと) |

左近衛権少将、贈従三位参議 |

光貞の三男 |

| 5.徳川 吉宗(よしむね) |

右大臣贈正一位太政大臣 |

光貞の四男 第8代将軍に就任 |

| 6.徳川 宗直(むねなお) |

従三位左近衛権中将、参議 |

西条藩初代藩主・松平頼純の五男 |

| 7.徳川 宗将(むねのぶ) |

参議、権中納言 |

宗直の長男 |

| 8.徳川 重倫(しげのり) |

従三位、右近衛権中将、参議、権中納言 |

宗将の次男 |

| 9.徳川 治貞(はるさだ) |

従三位参議兼右近衛権中将、権中納言 |

宗直の次男 |

| 10徳川 治宝(はるとみ |

従一位大納言 |

重倫の次男 |

| 11徳川 斉順(なりゆき) |

従二位権大納言、正二位 |

11代将軍徳川家斉の七男 |

| 12徳川 斉彊(なりかつ) |

従二位、権大納言 |

11代将軍・徳川家斉の二十一男 |

| 13徳川 家茂(いえもち) |

贈正一位太政大臣 |

斉順の次男 第14代将軍に就任 |

| 14徳川 茂承(もちつぐ) |

従二位、侯爵、従一位勲三 |

伊予国西条藩第9代藩主・松平頼学の六男 |

|

| 支藩 伊予西条藩 3万石 |

藩庁は西条陣屋。当初は外様藩であったが、徳川御三家の一つ紀州徳川家(紀州藩)の支藩となった。

| 1.頼純(よりずみ) |

従四位下権少将、左京大夫 |

徳川頼宣の三男 |

|

1670-1711 |

| 2.宗直(むねなお) |

従二位権大納言 |

頼純の五男 |

紀州藩の第6代藩主 |

1711-1716 |

| 3.頼渡(よりただ) |

従四位下権少将、侍従、左京大夫 |

頼純の七男 |

|

1716-1738 |

| 4.頼邑(よりさと) |

従四位下権少将、侍従、左京大夫 |

頼渡の長男 |

|

1738-1753 |

| 5.治貞(はるさだ) |

従三位参議兼右近衛権中将、権中納言 |

徳川宗直の次男 |

紀州藩の第9代藩主 |

1753-1775 |

| 6.頼謙(よりかた) |

式部大輔、左近衛権少将 |

宗将の六男 |

|

1775-1795 |

| 7.頼看(よりみ) |

従四位下、侍従、雅楽頭 |

頼謙の長男 |

|

1795-1797 |

| 8.頼啓(よりゆき |

従四位下、侍従、左近衛権少将 |

頼謙の三男 |

|

1797-1832 |

| 9.頼学(よりさと) |

従四位上侍従兼左近衛権少将 |

頼啓の長男 |

|

1832-1862 |

| 10.頼英(よりひで) |

侍従、正三位 |

頼学の五男 |

|

1862-1871 |

|

廃藩置県 |

|

|

|

| 紀州藩 付家老 安藤家 - (紀伊田辺城主3万8千石)幕末に紀伊田辺藩 |

| 1.安藤直次(なおつぐ) 幕府老中 |

10.安藤寛長(ひろなが) |

| 2.安藤直治(なおはる) |

11.安藤次猷(つぐのり) |

| 3.安藤義門(よしかど) |

12.安藤道紀(みちのり) |

| 4.安藤直清(なおきよ) |

13.安藤直與(なおとも) |

| 5.安藤直名(なおな) |

14.安藤直則(みちのり) |

| 6.安藤陳武(のぶたけ) |

15.安藤直馨(なおか) |

| 7.安藤陳定(のぶさだ) |

16.安藤直裕(なおひろ) |

| 8.安藤雄能(かつよし) |

17.安藤直行(なおゆき) |

| 9.安藤次由(つぐゆき) |

18.安藤直裕(なおひろ、16代の再勤) |

安藤家の安藤重信は弟であるが、分家で石高は兄より多い小見川藩、高崎藩、備中松山藩、加納藩、磐城平藩と移封

|

| 付家老 水野家 紀伊新宮城主3万5千石)幕末に紀伊新宮藩として独立、維新後男爵 |

水野家について 清和源氏を称する日本の氏族。徳川家康の母・伝通院の実家にあたり、江戸時代には

徳川氏の外戚家として遇された。

忠重流 水野家:刈谷、大和郡山、備後福山各藩主

忠守流 水野家:三河吉田、岡崎、唐津、浜松 各藩主

忠重-忠清流 水野家:信濃松本、沼津

忠分流 水野家 分長流 水野家→大名後改易され子孫は旗本として存続

重央流 水野家→(紀州徳川家家老) |

| 新宮藩 藩主は紀州藩附家老水野家で、石高は3万5千石 |

| 1.水野重央 |

しげなか |

出雲守 |

|

| 2.水野重良 |

しげよし |

淡路守 |

重央の長男 |

| 3.水野重上 |

しげたか |

土佐守 |

重良の長男 |

| 4.水野重期 |

しげとき |

淡路守 |

常陸国麻生藩分家・新庄直恒の長男 |

| 5.水野忠昭 |

ただあき |

大炊頭 |

水野重矩の次男 |

| 6.水野忠興 |

ただおき |

筑後守 |

忠昭の長男 |

| 7.水野忠実 |

ただざね |

飛騨守 |

水野守鑑の次男 |

| 8.水野忠啓 |

ただあき |

対馬守 |

忠実の長男 |

| 9.水野忠央 |

ただなか |

従五位下、土佐守 |

忠啓の嫡男 |

| 10水野忠幹 |

ただもと |

従五位下、大炊頭 |

忠央の長男 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

廃藩置県 |

| 三浦家 (紀伊貴志領1万5千石・藩主外戚)維新後男爵 |

| 三浦氏の末裔と称する安房正木氏の一派である勝浦正木氏出身 |

| 勝浦正木氏は安房里見氏の家臣で上総の勝浦城を任されていた。後北条氏が豊臣秀吉に滅ぼされ滅亡し |

| 勝浦正木氏も失領し、安房に戻った。妹の於万が新たに関東の支配者となった徳川家康の側室として |

| 寵愛を受けるようになると、為春は隠居した父に代わり召しだされ、1598年にその家臣となった。 |

| その際、正木氏の先祖である三浦姓に復することを許されている。 |

| 於万が徳川頼宣(紀州藩祖)と徳川頼房(水戸藩祖)を生むと、為春は頼宣の守役を命じられ、以後側近として |

| 活動し、紀州への入部にも随行した。 |

| 1624年に隠居した。子孫は紀州藩(紀州徳川家)の家老を世襲し、三浦長門守家と呼ばれた。 |

| 正木頼忠(藩主・頼宣の外祖父)- 為春-為時-為隆=為恭=為脩-為積-為章-為質=三七-三七-英太郎-修-孝昭 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 久野家 伊勢田丸城代1万石 |

| 鎌倉時代、工藤清仲の子久野宗仲が遠江国久野に住したことに始まる。 |

| 久野宗能は、今川氏真を見限り、徳川家康に臣従し、高天神城の戦い、小牧・長久手の戦いなどに戦功を挙げ、 |

| 天正18年(1590年)徳川家康が北条氏の旧領の関東に移封され、宗能は、下総国佐倉藩13,000石が与えられた |

| 久野宗成-宗晴-宗俊-俊正-俊純-輝純-昌純-純固 |

|

| 水野太郎作家 (7千石、正知の代に1万石格)安藤、水野、三浦、久野に水野太郎作家を加えて五家と称する。 |

|

水戸徳川家

|

常陸国水戸にあった徳川氏の一支系で、徳川御三家のひとつ。単に水戸家ともいう。

606年(慶長11)9月23日、徳川家康の十一男である松平頼房が常陸国下妻10万石を

与えられ家を興す。

徳川 頼房(とくがわ よりふさ)

常陸水戸藩の初代藩主。水戸徳川家の祖。徳川家康の十一男

常陸下妻城10万石を、次いで1609年(慶長14年)12月12日、兄の頼将(頼宣)の駿河転封によって新たに

常陸水戸城25万石を領したが、幼少のため駿府城の家康の許で育てられた。

|

|

| |

|

水戸藩2代:徳川光圀 |

|

| 水戸藩 25万石→28万石→35万石 水戸城 |

| 1.徳川 頼房(よりふさ) |

従三位 権中納言、正三位 |

徳川家康の十一男 |

| 2.徳川 光圀(みつくに) |

贈従一位、贈正一位 |

頼房の三男 |

| 3.徳川 綱條(つなえだ) |

正三位権中納言、贈従二位 |

讃岐高松藩初代藩主・松平頼重の次男 |

| 4.徳川 宗堯(むねたか) |

従三位左近衛権中将、参議 |

高松藩第3代藩主松平頼豊の長男 |

| 5.徳川 宗翰(むねもと) |

従三位左近衛権中将、参議 |

宗堯の次男 |

| 6.徳川 治保(はるもり) |

参議、権中納言、贈正二位 |

宗翰の長男 |

| 7.徳川 治紀(はるとし) |

従三位右近衛権中将、参議 |

治保の長男 |

| 8.徳川 斉脩(なりのぶ |

従三位権中納言 |

治紀の長男 |

| 9.徳川 斉昭(なりあき) |

贈従一位、贈正一位 |

治紀の三男、第15代将軍・徳川慶喜の実父 |

| 10.徳川 慶篤よしあつ |

従三位、 |

斉昭の長男 |

| 11徳川 昭武あきたけ) |

従一位 |

斉昭の十八男 |

廃藩置県 |

| 支藩 讃岐高松藩 親藩・御連枝 12万石 (1642年 - 1871年) |

松平讃岐守頼重(徳川光圀の兄)を祖とする。香川県高松市の高松城に居城を置く

| 1.頼重(よりしげ)〔正三位、讃岐守・左近衛権少将・参議〕 |

水戸藩初代藩主頼房の長子 |

| 2.頼常(よりつね)〔従四位下、讃岐守・左近衛権少将〕 |

水戸藩第2代藩主・徳川光圀の長男 |

| 3.頼豊(よりとよ)〔従四位下、讃岐守・左近衛権中将〕 |

初代藩主・松平頼重の四男・頼侯の長男 |

| 4.頼桓(よりたけ)〔従四位下、讃岐守・侍従〕 |

松平大膳家の松平頼煕の長男 |

| 5.頼恭(よりたか)〔正三位、讃岐守・左近衛権中将・参議〕 |

陸奥守山藩主・松平頼貞の五男 |

| 6.頼真(よりざね)〔従四位下、讃岐守・左近衛権中将〕 |

頼恭の長男 |

| 7.頼起(よりおき)〔従四位下、讃岐守・左近衛権中将〕 |

頼恭の四男 |

| 8.頼儀(よりのり)〔従四位上、讃岐守・左近衛権中将〕 |

頼真の長男 |

| 9.頼恕(よりひろ)〔従三位、讃岐守・左近衛権中将・参議〕 |

常陸水戸藩第7代藩主・徳川治紀の次男 |

| 10.頼胤(よりたね)〔正四位下、讃岐守・左近衛権中将〕 |

頼儀の次男 |

| 11.頼聰(よりとし)〔従二位・讃岐守〕 |

頼恕の四男 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

廃藩置県

|

| 支藩 守山藩 親藩 2万石 |

水戸藩祖の徳川頼房の四男、徳川光圀の異母弟である松平頼元が、寛文元年(1661年)9月に常陸国額田に

2万石を分与されたことから立藩した。

| 1.松平頼元(よりもと) |

従四位下、侍従 |

水戸藩の初代藩主・徳川頼房の四男 |

| 2.松平頼貞(よりさだ) |

従四位下、侍従、大学頭、少将 |

額田藩の初代藩主・松平頼元の長男 |

| 3.松平頼寛(よりひろ) |

従四位下、大学頭、侍従 |

頼貞の三男 |

| 4.松平頼亮(よりあきら) |

従四位下、大学頭、侍従 |

頼寛の三男 |

| 5.松平頼慎(よりよし) |

従四位下、大学頭、侍従 |

頼亮の次男 |

| 6.松平頼誠(よしのぶ) |

従四位下、大学頭 |

頼慎の長男 |

| 7.松平頼升(よりのり) |

従四位下、侍従、大学頭 |

頼誠の三男 |

|

| 支藩 常陸府中藩 2万石 別名は石岡藩、長沼藩ともいう |

松平播磨守頼隆を祖とする。1661年(寛文元年)に2万石を与えられ、常陸保内に陣屋を置いたのに始まる。

1700年(元禄13年)に同国府内(茨城県石岡市)に陣屋を移す。守山藩と同様、

大広間詰め連枝大名、江戸定府であった。官位の格も守山家と同じ。

| 1.松平頼隆(よりたか) 従四位下。播磨守。侍従 |

徳川頼房の五男。徳川光圀の弟 |

| 2.松平頼如(よりゆき) 従四位下。能登守。侍従 |

頼隆の三男 |

| 3.松平頼明(よりあき) 従四位下。播磨守。侍従 |

松平頼福の長男 |

| 4.松平頼永(よりなが) 従四位下。播磨守。侍従 |

頼明の長男 |

| 5.松平頼幸(よりとみ) 従四位下。播磨守。侍従 |

頼明の四男 |

| 6.松平頼済(よりずみ) 従四位下。播磨守。侍従 |

陸奥守山藩主・松平頼貞の七男 |

| 7.松平頼前(よりさき) 従四位下。右京大夫 |

頼済の長男 |

| 8.松平頼説(よりひさ) 従四位下。播磨守。侍従 |

松平頼陽の長男 |

| 9.松平頼縄(よりつぐ) 正四位。右京大夫 |

頼説の長男 |

| 10.松平頼策(よりふみ) 従四位下。播磨守 |

頼縄の三男 |

|

| 支藩 常陸府中藩 1万石 |

松平大炊頭頼雄を祖とする。1682年(天和2年)に1万石を与えられ、常陸宍戸(茨城県西茨城郡)に陣屋を置いたのに始まる。

連枝大名であるが、1711年(正徳元年)に二代筑後守頼道が譜代に列せられ帝鑑間詰となってより、幕府からは譜代大名として

遇せられる。官位は従五位下。

| 1.松平頼雄(よりお) 従五位下。大炊頭 |

水戸藩主徳川頼房の七男 |

| 2.松平頼道(よりみち) 従五位下。筑後守 |

徳川頼房の六男 |

| 3.松平頼慶(よりのり) 従五位下。大炊頭 |

頼道の長男 |

| 4.松平頼多(よりた) 従五位下。大炊頭 |

頼慶の長男 |

| 5.松平頼救(よりすけ) 従五位下。大炊頭 |

第5代藩主・徳川宗翰の六男 |

| 6.松平頼敬(よりゆき) 従五位下。靭負佐 |

頼救の長男 |

| 7.松平頼?(よりかた) 従五位下。大炊頭 |

水戸藩の第7代藩主・徳川治紀の四男 |

| 8.松平頼位(よりたか) 従五位下。主税頭 |

頼救の四男 三島由紀夫の高祖父 |

| 9.松平頼徳(よりのり) 従五位下。大炊頭 |

頼位の長男 |

|

| 付家老 中山家 - 松岡城2万5千石(茨城県高萩市); 家老、維新後男爵 |

| 中山照守(家守)は、北条氏照に従い活躍したが小田原征伐により主君を失い、新たに関東の支配者となった |

| 徳川氏に仕えた。照守は徳川氏の下でも上田合戦で奮戦するなどしたものの、無断で合戦をしたとして処分を |

| 受け、謹慎を命じられるなど不遇であった。照守の子孫は旗本として存続した(中山直守など)。 |

| また照守の弟の中山信吉(後の中山備前守家)も徳川家康に近習として仕え、水戸藩の附家老として代々存続。 |

| なお、中山照守の曾孫の直邦が黒田直綱の名跡を継ぎ、譜代大名となっている。 |

|

付家老 山野辺氏(1万石) ※ 戦国大名・最上氏の子孫・義観より助川海防城主

|

| 水戸藩のよもや話し |

頼房は事情により三男光圀に水戸藩を譲ったため、長男松平頼重は讃岐高松藩12万石を与えられた。

光圀は学問を好み、大日本史の編纂を行い、水戸藩に尊王の気風を植え付けた。

尾張藩、紀州藩が藩主の血統断絶、幕府からの財政援助、独立志向の附家老による幕府統制への迎合などにより

御三卿や将軍家から藩主を迎えたのに対し、水戸藩では支藩からの養子により藩祖の血統を守った。

九代藩主斉昭は藩政の改革と幕政への参加を志し、藤田派を中心に人材登用を行うとともに、藩内の保守派の中心となり

幕府との連携を果たそうとする付家老の勢力を削ぐため一般家臣と同じ知行制に組み込んだ。

なお15代将軍徳川慶喜は斉昭の子であるが、御三卿の一つである一橋家を継いでから将軍になったものである。

斉昭の隠居後には改革派の藤田東湖らも免職・蟄居となった。十代藩主となった慶篤は三連枝後見

(高松藩主・松平頼胤、守山藩主・松平頼誠、府中藩主・松平頼縄)のもとで藩政を行った。

藩内では保守派(諸生党)と改革派(天狗党)の抗争から統制を失い、藩士による桜田門外の変、天狗党の乱、

弘道館戦争を招くとともに、藩論統一と財政難を克服することができず、幕末政局で主導権を握ることができなかった。

|

| 徳川御三卿 |

第8代将軍徳川吉宗が次男・宗武、三男・宗尹を取り立てて別家を立てたのが御三卿の起こりである。

さらに、吉宗の長男で第9代将軍となった徳川家重が、自身の次男・重好を別家として取り立てたことで、

三家の体制が確立した。

御三卿(ごさんきょう)は、江戸時代中期に徳川氏の一族から分立した大名家である。以下の三家を指す。

1.田安徳川家(田安家) - 始祖は徳川宗武(第8代将軍徳川吉宗の次男)

2.一橋徳川家(一橋家) - 始祖は徳川宗尹(第8代将軍徳川吉宗の四男)

3.清水徳川家(清水家) - 始祖は徳川重好(第9代将軍徳川家重の次男) |

| 田安徳川家 賄料領知10万石を武蔵・上野・甲斐・和泉・摂津・播磨の6ヶ国に賜わった。 |

徳川氏の一支系で、御三卿の一つ。単に田安家とも言う。

江戸幕府第8代将軍吉宗の次男宗武を家祖とし、徳川将軍家に後嗣がないときは御三卿の他の2家とともに

後嗣を出す資格を有する。家格は御三家に次ぎ、所領は10万石

| 1.徳川 宗武(むねたけ) |

従三位権中納言 |

第8代将軍吉宗の次男 |

| 田安宗武の六男松平定国(久松松平家(松山)へ養子。伊予国松山藩9代藩主) |

| 宗武の七男松平定信(久松松平家(桑名)へ養子。陸奥国白河藩3代藩主) |

| 2.徳川 治察(はるさと |

従三位左近衛権中将 |

宗武の五男 |

| 3.徳川 斉匡(なりまさ) |

従二位権大納言、従一位 |

一橋徳川家2代当主治済の五男 |

| 4.徳川 斉荘(なりたか) |

従二位 権大納言 |

第11代将軍徳川家斉の十二男 |

| 5.徳川 慶頼(よしより) |

従二位権中納言 |

斉匡の九男 |

| 6.徳川 寿千代(ひさちよ)6歳で夭折した |

|

| 7.徳川亀之助 |

|

|

|

| 一橋徳川家 賄料領知10万石を武蔵・下野・下総・甲斐・和泉・播磨・備中7ヵ国の内に賜わる |

徳川氏の一支系で、御三卿のひとつ。単に一橋家ともいう。

江戸幕府8代将軍吉宗の4男宗尹を家祖とし、徳川将軍家に後継ぎがないときは他の御三卿とともに

後嗣を出す資格を有する。家格は徳川御三家に次ぎ、所領は10万石。延享3(1746)年

| 1.徳川 宗尹(むねただ) |

従三位 参議、贈権中納言 |

|

| 宗尹の長男 |

重昌(福井藩主松平家を相続) |

| 宗尹の三男 |

重富(福井藩主松平家を相続) |

| 2.徳川 治済(はるさだ |

従一位、准大臣 |

|

| 治済の長男 |

家斉(10代将軍徳川家治の後嗣となり、11代将軍に) |

| 治済の三男 |

斉隆(福岡藩主黒田家を相続) |

| 治済の次男 |

治国(尾張藩十代藩主徳川斉朝の父) |

| 治済の五男 |

斉匡(田安徳川家2代当主徳川治察の後嗣となり、

田安徳川家3代当主に) |

| 治済の七男 |

義居(高須藩主松平家を相続) |

| 3.徳川 斉敦(なりあつ) |

民部卿参議贈権中納言 |

治済の六男 |

| 4.徳川 斉礼(なりのり) 民部卿、参議、贈権中納言 |

斉敦の次男 |

| 5.徳川 斉位(なりくら) |

民部卿、参議、贈権中納言 |

田安徳川家当主・斉匡の四男 |

| 6.徳川 慶昌(よしまさ) |

従三位左近衛権中将兼刑部卿、贈参議 |

第12代将軍・徳川家慶の五男 |

| 7.徳川 慶壽(よしひさ) |

民部卿、参議、贈権中納言 |

斉匡の五男 |

| 8.徳川 昌丸(まさまる) 贈従三位左近衛権中将 |

尾張藩主・徳川斉荘の次男 |

| 9.徳川 慶喜(よしのぶ) |

従四位、正二位、従一位 |

水戸藩主第9代徳川斉昭の七男 第15代将軍へ |

| 10徳川 茂徳(もちなが) |

|

高須藩第10代藩主松平義建の五男 |

|

| 清水徳川家 10万石徳川氏の一支系で、御三卿のひとつ。単に清水家とも言う。 |

清水徳川家は江戸幕府9代将軍家重の次男重好を家祖とし、徳川将軍家に後継ぎがないときは

他の御三卿とともに後嗣を出す資格を有する。3代斉順の子家茂は14代将軍に就任した。

家格は徳川御三家に次ぎ、所領は10万石。

| 1.徳川 重好( しげよし) |

参議、権中納言 |

第9代将軍徳川家重の次男 |

| 2.徳川 敦之助(あつのすけ |

|

11代将軍徳川家斉の五男 |

| 3.徳川 斉順(なりゆき) |

従二位権大納言、正二位 |

11代将軍徳川家斉の七男 |

| 4.徳川 斉明( なりのり |

従三位左近衛権中将兼式部卿 |

11代将軍徳川家斉の十一男 |

| 5.徳川 斉彊(なりかつ) |

従二位、権大納言 |

11代将軍・徳川家斉の二十一男紀州藩の第12代藩主 |

| 6.徳川 昭武(あきたけ) |

左近衛権少将、従三位 |

水戸藩主徳川斉昭の十八男 |

第8代将軍徳川吉宗が次男・宗武、三男・宗尹を取り立てて別家を立てたのが御三卿の起こりである。

さらに、吉宗の長男で第9代将軍となった徳川家重が、自身の次男・重好を別家として取り立てたことで、

家の体制が確立した。

|

| 徳川幕府 親藩大名 |

松平(越前)

|

越前松平家(えちぜんまつだいらけ)は、越前国を発祥とする徳川氏の支流で、御家門のひとつ。

徳川家康の次男秀康を家祖とする一門で、幕末の福井藩主と津山藩主は徳川将軍家から

養子を迎えたため御家門筆頭とほぼ同等の扱いを受けた。 |

| 家祖の秀康は、長兄信康自刃ののちは家康の庶長子であったが、はじめ豊臣秀吉の養子となって徳川家を離れ、 |

| のちに下総結城氏を継いだこともあって、徳川家の家督および将軍職の後継者に選ばれなかった。 |

| 関ヶ原の戦いののち越前国北ノ庄(福井)に67万石、また、これまでどおり下総国結城郡も与えられた。 |

| これにより秀康の石高は75万石となった。 |

| 越前松平家一門の合計総石高は100万石を超えていたが、幕末時点では90万石余でわずかに届かない状態である |

秀康の諸子から出た家

| 津山松平家(美作国津山藩10万石)…秀康の長男忠直の子孫 |

|

| 福井松平家(越前国福井藩32万石)…秀康の次男忠昌の子孫 |

支藩 |

越後国糸魚川藩1万石(新潟県糸魚川市) |

| 松江松平家(出雲国松江藩18万石)…秀康の三男直政の子孫 |

支藩 |

出雲国広瀬藩3万石(島根県安来市) |

| 支藩 |

出雲国母里藩1万石(島根県安来市) |

| 前橋松平家(上野国前橋藩17万石)…秀康の五男直基の子孫 |

|

| 明石松平家(播磨国明石藩8万石)…秀康の六男直良の子孫 |

|

|

| 福井藩 親藩(越前家) 52万5,000石→45万石→25万石→30万石→32万 |

| 1.秀康(ひでやす) |

従三位 権中納言 |

徳川家康の次男 結城~松平へ |

| 2.忠直(ただなお) |

左近衛権中将、越前守 |

初代の長男 |

| 3.忠昌(ただまさ) |

伊予守、正四位下参議 |

秀康の次男 |

| 4.光通(みつみち) |

左近衛権少将、越前守 |

忠昌の次男 |

| 5.昌親(まさちか) |

従四位下左近衛権少将 |

忠昌の五男 |

| 6.綱昌(つなまさ) |

従四位下、左近衛権少将 |

越前松岡藩主・松平昌勝の長男発狂により除封 |

| 7.吉品(よしのり) |

従四位下、左近衛権少将 二位・権中納言 |

忠昌の五男で5代昌親の名前変え再藩主 |

| 8.吉邦(よしくに) |

従四位下、左近衛権少将 |

越前松岡藩主松平昌勝の六男 |

| 9.宗昌(むねまさ) |

従四位下、侍従 |

越前松岡藩主松平昌勝の三男 |

| 10.宗矩(むねのり) |

従四位下、左近衛権少将 |

陸奥白河新田藩主松平知清の次男 養子 |

| 11.重昌(しげまさ) |

従四位上、権少将、越 |

一橋徳川家の当主・徳川宗尹の長男 |

| 12.重富(しげとみ) |

正四位下、左近衛権中将 |

一橋徳川家の当主・徳川宗尹の三男 |

| 13.治好(はるよし) |

正四位下、左近衛権中将 |

第12代藩主・松平重富の長男32万石 |

| 14.斉承(なりつぐ) |

従四位上、左近衛権少将 |

第13代藩主・松平治好の三男 |

| 15.斉善(なりさわ) |

正四位下、左中将、越前守 |

第11代将軍・徳川家斉の二十二男 |

| 16.慶永(よしなが) |

二位・権中納言 1838-1858 |

田安徳川家第3代当主・徳川斉匡の八男 |

| 17.茂昭(もちあき) |

|

越後糸魚川藩主・松平直春の四男 |

廃藩置県

松平 忠昌 :姉ヶ崎藩 1万石初代秀康の次男

常陸国下妻藩3万石→信濃松代藩12万石→越後高田藩25万石→第3代越前福井藩50万石となる理由

主藩の福井藩の2代忠直は将軍秀忠と仲が悪く、素行にも粗暴な一面があった

そのため配流処分となり藩領を弟の忠昌が相続するが、兄の嫡男の光長が

変わりに越後高田藩を継ぐが、松平光長の嫡男が没し、世継を定めで

重臣たちの争いが激化して、いわゆる越後高田騒動に発展した。

その為に、将軍徳川綱吉は松平越前の越後高田藩を改易する

松平 慶永

第16代藩主で幕末四賢侯の一人と謳われている。松平 春嶽( しゅんがく)が号と言う

嘉永6年(1853年)、アメリカのマシュー・ペリー率いる艦隊が来航して通商を求めた際には、水戸徳川家の

徳川斉昭や薩摩藩主の島津斉彬と共に海防強化や攘夷を主張するが、老中の阿部正弘らと交流して

開国派に転じる。井伊直弼大老により謹慎の処罰を受けた。その後については幕末総覧にて記載 |

| 支藩 糸魚川藩 1万石 |

越後国(現在の新潟県糸魚川市)に存在した藩。本拠地は糸魚川陣屋。別称として清崎藩(きよさきはん)。

この糸魚川藩の越前松平家は、福井藩祖結城秀康の曾孫・松平直堅を祖とする系統で代々定府で

日向守を名乗っている。

松平直堅(なおかた)従五位下。備中守

| 松平光通(越前福井藩主)の一人息子であったが、庶子であったため、家老の永見氏に預けられて養育された。 |

| 光通は幕府に直堅は「公子ではない」と届け出た。その後、越前福井藩では同じく圧力を受けた光通と国姫の自殺などで混乱が続き、 |

| 後継者問題が長く尾を引くこととなる。直堅は延宝3年(1675年)5月21日に将軍・徳川家綱に御目見し、 |

| 従五位下、備中守に任じられ、賄料1万俵江戸定府の諸侯に列した。 |

松平 直知

松平直堅の長男として江戸に生まれる。元禄8年(1695年)3月には将軍・徳川綱吉に拝謁する。

元禄10年(1697年)、父の死去により家督を継ぐ。宝永元年(1704年)に従五位下内膳正となるが、同年11月9日に21歳の若さで死去。

糸魚川歴代藩主

| 1.松平直之(なおゆき)従五位下。近江守。 |

|

| 2.松平直好(なおよし)従五位下。河内守。 |

|

| 3.松平堅房(かたふさ)従五位下。日向守。 |

|

| 4.松平直紹(なおつぐ)従五位下。日向守。 |

|

| 5.松平直益(なおます)従五位下。日向守。 |

|

| 6.松平直春(なおはる)従五位下。日向守。 |

|

| 7.松平直廉(なおきよ)従二位。越前守 |

越前福井本藩17代を継ぎ、茂昭(もちあき)と改める。 |

| 8.松平直静(なおやす)従五位下。日向守 |

廃藩置県 |

|

| 松江藩 親藩(越前家) 18万6千石 |

松平 直政(なおまさ) 初代秀康の三男姉ヶ崎藩2万石 - 大野藩5万石 - 信濃松本藩7万石経て松江藩

松江歴代藩主

| 1.直政(なおまさ) 〔従四位上・出羽守、左近衛権少将〕 |

|

1638-1666 |

| 2.綱隆(つなたか) 〔従四位下・出羽守、侍従〕 |

松平直政の長男 |

1666-1675 |

| 3.綱近(つなちか) 〔従四位下・出羽守、侍従〕 |

綱隆の四男 |

1675-1704 |

| 4.吉透(よしとう) 〔従四位下・出羽守、侍従〕 |

綱隆の五男 |

1704-1705 |

| 5.宣維(のぶずみ) 〔従四位下・出羽守、左近衛権少将〕 |

吉透の次男 |

1705-1731 |

| 6.宗衍(むねのぶ) 〔従四位下・出羽守、左近衛権少将〕 |

宣維の長男 |

1731-1767 |

| 7.治郷(はるさと) 〔従四位下・出羽守、左近衛権少将〕 |

宗衍の次男 |

1767-1806 |

| 8.斉恒(なりつね) 〔従四位上・出雲守、左近衛権少将〕 |

治郷の長男 |

1806-1822 |

| 9.斉貴(なりとき) 〔従四位上・出羽守、左近衛権少将〕 |

斉恒の長男 |

1822-1853 |

| 10.定安(さだやす) 〔従四位上・出雲守、左近衛権少将〕 |

美作津山藩主・松平斉孝の七男 |

1853-1871 |

廃藩置県

|

| 支藩 広瀬藩 3万石→1万5千石→2万石→3万石 (1666年 - 1871年) |

藩庁はかつての出雲の中心地だった安来市広瀬地区に広瀬陣屋が置かれた。

寛文6年(1666年)松平家松江藩初代藩主・直政の次男・近栄が3万石を分与され立藩した。

| 1.近栄(ちかよし) 〔従五位下・上野介〕 |

1666-1702 |

| 2.近時(ちかとき) 〔従五位下・式部少輔〕 |

|

| 3.近朝(ちかとも) 〔従五位下・隼人正〕 |

1702-1728 |

| 4.近明(ちかあきら) 〔従五位下・式部少輔〕 |

1728-1749 |

| 5.近輝(ちかてる) 〔従五位下・式部少輔〕 |

1749-1757 |

| 6.近貞(ちかさだ) 〔従五位下・淡路守〕 |

1757-1773 |

| 7.直義(なおただ) 〔従五位下・淡路守〕 |

1773-1803 |

| 8.直寛(なおひろ) 〔従四位下・宮内大輔〕 |

1803-1850 |

| 9.直諒(なおよし) 〔従五位下・佐渡守〕 |

1850-1861 |

| 10.直巳(なおおき) 〔従五位下・佐渡守〕 |

1861-1871 |

廃藩置県 |

| 支藩 母里藩 1万石 (1666年 - 1673年、1673年 - 1871年) |

母里藩(もりはん)は江戸時代中期までは神戸藩(かんべはん)と呼ばれていた。藩庁は母里陣屋

寛文6年(1666年)4月29日、松平家松江藩初代藩主・松平直政の三男・隆政が1万石を分与され立藩した。

| 1.隆政(たかまさ) 〔従五位下・左近大夫・奏者番〕 |

1666-1673 |

| 2.直丘(なおたか) 〔従五位下・美作守・大番頭・御側衆・奏者番〕 |

1673-1712 |

| 3.直員(なおかず) 〔従五位下・志摩守〕 |

1713-1765 |

| 4.直道(なおみち) 〔従五位下・大隅守〕 |

1765-1767 |

| 5.直行(なおゆき) 〔従五位下・兵庫頭〕 |

1767-1792 |

| 6.直暠(なおきよ) 〔従五位下・美作守〕 |

1792-1796 |

| 7.直方(なおかた )〔従五位下・志摩守〕 |

1796-1817 |

| 8.直興(なおおき) 〔従五位下・志摩守〕 |

1817-1843 |

| 9.直温(なおより) 〔従五位下・志摩守〕 |

1843-1856 |

| 10.直哉(なおとし) 〔従五位下・主計頭〕 |

1856-1871 |

廃藩置県 |

| 支藩 松江新田藩 |

江戸時代中期に一時あった松江藩の新田分知による支藩。元禄14年(1701年)松平家松江藩2代・綱隆の

次男・近憲が1万石を分与され立藩した。近憲は宝永元年(1704年)兄で3代松江藩主・綱近の養子となり、

本藩を相続して4代・吉透となったため所領は松江藩に還付され廃藩となった。

|

| 松平 直基( なおもと)系 |

| 結城秀康の五男 前勝山藩3万石-越前大野藩5万石-山形藩15万石-姫路藩15万石 |

| 1 |

姫路藩 |

| 1.松平直基( なおもと)従四位下、侍従、大和守 そのわずか2ヶ月後で死去した。享年45 |

| 2.松平直矩( なおのり)従四位下、侍従、大和守 直基の長男 |

| 直矩が幼少により越後村上藩15万石-日田藩7万石-山形藩10万石-白河藩15万石 |

|

| 2 |

白河藩 |

15万石 (1692年 - 1741年)

| 1.直矩(なおのり) 従四位下 侍従 |

| 2.基知(もとちか) 従四位下 侍従直矩の次男 |

| 3.義知(よしちか) 従四位下 侍従白河新田藩主・知清の長男明矩に改めている。 |

|

| 3 |

姫路藩 |

15万石

| 1.明矩( あきのり) 従四位下、大和守、侍従 |

| 2.朝矩( とものり) 従四位下、大和守、侍従 明矩の長男前橋藩15万石-川越藩15万石 |

|

| 4 |

川越藩 |

15万石→17万石 (1767年 - 1867年)

| 1.朝矩(とものり) 〔従四位下・大和守〕 |

| 2.直恒(なおつね) 〔従四位下・大和守〕 |

| 3.直温(なおのぶ) 〔従四位下・大和守〕 |

| 4.斉典(なりつね) 〔従四位上・少将・大和守〕15万石→17万石 |

| 5.典則(つねのり) 〔従四位下・大和守〕 |

| 6.直侯(なおよし) 〔従四位下・大和守〕 |

| 7.直克(なおかつ) 〔従四位上・少将・大和守・政事総裁職〕 |

|

| 5 |

前橋藩 |

17万石 (1867年 - 1871年)

| 1.直克(なおかつ) 〔従四位上・大和守、少将、侍従 政事総裁職〕 |

| 2.直方(なおかた) 〔前橋藩知事、前橋県知事、伯爵〕 |

廃藩置県

|

|

| 松平 直良( なおよし)系 |

| 結城秀康の六男 木本藩2万5,000石-越前勝山藩-3万5000石-大野藩5万石 |

| 1 |

大野藩 |

5万石 越前大野

| 1.松平直良(なおよし) 従四位下。侍従。土佐守 |

| 2.松平直明(なおあきら) 従四位下。若狭守直良の三男 明石藩 |

|

| 2 |

明石藩 |

6万石→8万石(10万石格) (1682年 - 1871年)

| 1.直明(なおあきら) 〔従四位下・若狭守〕 |

| 2.直常(なおつね) 〔従四位下・侍従、但馬守〕 |

| 3.直純(なおすみ) 〔従四位下・左兵衛督〕 |

| 4.直泰(なおひろ) 〔従四位下・但馬守、左兵衛督〕 |

| 5.直之(なおゆき) 〔従五位下・左兵衛佐〕 |

| 6.直周(なおちか) 〔従四位下・左兵衛督〕 |

| 7.斉韶(なりつぐ) 〔従四位上・侍従、左兵衛督〕 |

| 8.斉宣(なりこと) 〔従四位上・兵部大輔、左少将〕 徳川家斉の二十五男・8万石に加増 |

| 9.慶憲(よしのり) 〔従四位上・侍従、兵部大輔、左近衛権中将〕 |

| 10.直致(なおむね) 〔従四位上・侍従、左兵衛督〕 |

廃藩置県 |

|

| 松平 宣富 ( のぶとみ)系 |

| 陸奥白河藩主松平直矩の三男として生まれる。元服して父の偏諱を受け、矩栄と名乗る。 |

| 元禄6年(1694年)、越後騒動で改易されたのち、合力米3万俵を与えられていた元越後高田藩主松平光長の |

| 養嗣子となり、光長の偏諱を受け松平釆女長矩と改めた。 |

| 元禄10年(1697年)に養父が隠居すると越後守を称することを許された。翌年には長矩に対し、 |

| 美作のうちで10万石が与えられた。津山城を与えられ、美作の大部分を領した長矩は津山藩を立藩し、 |

| 堂々たる国持大名(準国主)として幕府から遇された。津山藩松平家の始まりである。 |

| 将軍徳川家宣の賜諱を受け、宣富と再度改名した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

津山藩 10万石→5万石→10万石 (1698年 - 1871年)

| 1.宣富(のぶとみ) 従四位下、越後守、左近衛権少将 |

|

1698-1721 |

| 2.浅五郎(あさごろう) |

宣富の長男で早世した享年11歳 |

1721-1726 |

| 3.長熙(ながひろ) 従四位下、越後守 5万石に減知 |

初代宣富の弟・知清の三男)を後継ぎとする |

1726-1735 |

| 4.長孝(ながたか) 従四位下、越後守、侍従 |

出雲広瀬藩の第3代藩主松平近朝の三男 |

1735-1762 |

| 5.康哉(やすちか )従四位下、越後守、侍従 |

長孝の長男 |

1762-1794 |

| 6.康乂(やすはる) 従四位下、越後守 |

康哉の次男 |

1794-1805 |

| 7.斉孝(なりたか) 従四位上、越後守、左近衛中将 |

康哉の三男 |

1805-1831 |

| 8.斉民(なりたみ) 正三位三河守、左近衛権中将 |

11代将軍家斉の十四男 10万石に加増 |

1831-1855 |

| 9.慶倫(よしとも) 正四位下左近衛中将、三河守 |

斉孝の四男 |

1855-1871 |

廃藩置県

|

| 支藩 津山新田藩(1) |

延宝4年(1676年)津山藩森家3代藩主・長武の弟・長俊が勝北郡北部1万5千石を分知され立藩した。

元禄10年(1697年)津山藩森氏廃藩に伴い、播磨三日月藩(1万5千石)に転封となり長俊1代で廃藩となった。 |

| 支藩 津山新田藩(2) |

津山藩の支藩。貞享3年(1686年)津山藩森家3代藩主・長武が甥・長成に藩主を譲り、

それに伴い津山藩蔵米2万俵を与えられ立藩。

元禄9年(1696年)長武の養嗣子となった長基(ながもと)は病と称し江戸への参府の命に反したため

相続を認められず廃藩となった。 |

| 支藩 宮川藩 1万8700石 (1634年-1697年) |

関家

| 1.長政(ながまさ)〔従五位下、備前守〕 |

美作津山藩主・森忠政の重臣・関成次の次男 |

| 2.長治(ながはる)〔従五位下、備前守〕 |

美作津山藩の第2代藩主・森長継の六男 |

|

| 越前松平家の名君 |

松平 春嶽(松平慶永)

幕末四賢侯の一人と謳われている。松平 春嶽( しゅんがく)が号と言う

嘉永6年(1853年)、アメリカのマシュー・ペリー率いる艦隊が来航して通商を求めた際には、水戸徳川家の

徳川斉昭や薩摩藩主の島津斉彬と共に海防強化や攘夷を主張するが、老中の阿部正弘らと交流して

開国派に転じる。井伊直弼大老により謹慎の処罰を受けた。

|

|

|

|

松平(会津)

|

江戸時代に陸奥国会津を治めた松平氏の一支系で、親藩・御家門の一つ。

江戸幕府2代将軍徳川秀忠の四男保科正之を家祖とする会津藩の藩主家。

保科正之

正之は秀忠が乳母大姥局の侍女(浄光院)との間にもうけた子であったが、秀忠は御台所(正室)の於江与を

をはばかって正式の認知をせず、正之は信濃国高遠藩主保科正光の養子として育てられた。

秀忠と於江与の死後、3代将軍家光は高遠藩主(3万石)となっていた

異母弟の正之を取り立て、出羽国山形藩20万石を経て陸奥国会津藩23万石に封じた。 |

| 会津藩 会津藩23万石 会津若松城 |

| 1.保科正之( まさゆき) |

正四位下左近衛権中将兼肥後守 贈従三位 |

2代将軍秀忠の子 |

| 2.保科正経(まさつね) |

従四位下、侍従、筑前守 |

正之の四男 |

| 3.松平正容(まさかた) |

正四位下、左近衛権中将 |

正之の六男 松平に改名 |

| 4.松平容貞(かたさだ) |

従四位下、侍従兼肥後守、左近衛権少将 |

正容の八男 |

| 5.松平容頌(かたのぶ) |

正四位上、左近衛権中将 |

容貞の長男 |

| 6松平容住 (かたおき) |

従四位下、侍従兼若狭守、肥後守 |

松平容詮の長男 |

| 7.松平容衆 (かたひろ) |

従四位下、侍従兼肥後守、左近衛権少将 |

容住の次男 |

| 8松平容敬 (かたたか) |

正四位下、左近衛権中将 |

水戸徳川治保の次男 |

| 9.松平容保 (かたもり) |

正四位下、参議 |

高須藩主・松平義建の六男 |

| 10松平喜徳 (のぶのり |

従四位下、侍従兼若狭守 |

水戸藩主・徳川斉昭の十九男 |

|

幕末会津藩 戊辰戦争

| 幕末の動乱期を迎えた。文久2年(1862年)閏8月に容保は京都守護職となり、尊攘派志士の取り締まりや京都の |

| 治安維持を担った。慶応3年10月14日(1867年新暦11月9日)の大政奉還 |

| (1868年)には鳥羽・伏見の戦いにより戊辰戦争が勃発した。 |

| 会津藩は徳川幕府軍の中心と見なされ、主に薩摩藩と長州藩が率いる明治政府軍の仇敵となった。 |

| 会津藩は奥羽越列藩同盟の支援を受け、庄内藩と会庄同盟を結ぶなどして明治政府軍に抵抗したが、 |

| 会津若松城下での戦い(会津戦争)に敗北して降伏した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

斗南藩(となみはん)

| 明治2年(1869年)11月3日に松平容保の嫡男・容大に家名存続が許されて成立した、七戸藩を挟む形で |

| 現青森県の東部にあった藩である。 |

| 会津藩を没収された会津松平家は、改めて元南部藩領に設置された旧三戸県5万2339石の内、 |

| 北郡・三戸郡・二戸郡内に3万石を与えられて立藩した |

|

| |

初代:保科 正之 初代:保科 正之  9代藩主:松平 容保 9代藩主:松平 容保 |

|

松平(越智)

|

江戸幕府六代将軍徳川家宣の弟松平清武を家祖とする

上野国館林藩および石見国浜田藩の藩主家。通字は「武」(たけ)。

松平清武

清武は甲府藩主・甲府徳川家徳川綱重(3代将軍・徳川家光の三男)の次男であるが、

清武は甲府藩主・甲府徳川家徳川綱重(3代将軍・徳川家光の三男)の次男であるが、

5代将軍徳川綱吉晩年の1707年に館林藩主として取り立てられ、兄家宣が6代将軍となると5万4千石まで加増

|

| 1 |

館林藩 |

2万4000石→3万4000石→5万4000石、親藩(御家門)

| 1.松平清武(きよたけ)<従四位下、右近将監> |

第6代将軍徳川家宣の弟 |

| 2.松平武雅(たけまさ)<従五位下、肥後守> |

美濃国高須藩主・松平義行の四男 |

| 3.松平武元(たけちか)<従四位下、右近将監兼侍従> |

常陸府中藩主・松平頼明の次男 |

|

| 2 |

棚倉藩 |

6万5,000石

1.松平武元(たけちか) <従四位下。侍従。右近将監> 江戸幕府の寺社奉行、老中

|

| 3 |

館林藩 |

5万4000石→6万1000石、親藩(御家門)

| 1.松平武元(たけちか) |

老中首座 |

| 2.松平武寛(たけひろ)<右近将監> |

武元の四男1779 - 1784 |

| 3.松平斉厚(なりあつ)<従四位上、右近将監兼少将> |

武寛の長男 |

|

| 4 |

浜田藩 |

親藩 6万1千石 (1836年 - 1866年) 石見国浜田(現在の島根県浜田市) 浜田城

| 1.斉厚(なりあつ)〔従四位上・右近将監、少将〕<奏者番・寺社奉行> |

| 2.武揚(たけおき)〔従四位下・右近将監〕 |

讃岐高松藩主・松平頼恕の次男1839 - 1842 |

| 3.武成(たけしげ)〔従五位下・右近将監〕 |

美濃高須藩主・松平義建の三男1842 - 1847 |

| 4.武聰(たけあきら)〔従四位下・ 右近将監、侍従〕 |

水戸藩主・徳川斉昭の十男1847 - 1866 |

廃藩置県 |

|

久松松平

|

久松氏(ひさまつし)は、知多半島阿古屋発祥の氏族

近世大名の久松松平家は源義家の末裔を称したが、これは松平姓を称することにより、

松平・徳川氏の公称する清和源氏新田氏流を冒したことによるものと考えられる。

久松氏は織田氏に従い、織田信秀に属したとされる。佐渡守俊勝のとき、刈谷城の水野氏から、

松平広忠の元室で、広忠の嫡子竹千代(後の徳川家康)を生んだ於大の方(水野忠政の娘)を妻に迎え、

水野氏と敵対する同じ知多郡の国人領主佐治氏と争ったが、最終的に水野氏・佐治氏とともに信長に属した。

|

江戸時代

| 久松氏(ひさまつし)は、知多半島阿古屋発祥の氏族 |

| 近世大名の久松松平家は源義家の末裔を称したが、これは松平姓を称することにより、 |

| 松平・徳川氏の公称する清和源氏新田氏流を冒したことによるものと考えられる。 |

| 久松氏は織田氏に従い、織田信秀に属したとされる。佐渡守俊勝のとき、刈谷城の水野氏から、 |

| 松平広忠の元室で、広忠の嫡子竹千代(後の徳川家康)を生んだ於大の方(水野忠政の娘)を妻に迎え、 |

| 水野氏と敵対する同じ知多郡の国人領主佐治氏と争ったが、最終的に水野氏・佐治氏とともに信長に属した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

松平康元

久松俊勝の次男。徳川家康の異父弟にあたる。

永禄3年(1560年)3月、異父兄・家康と会見して康元と改名し、それに伴い松平姓を下賜されたという

| 1 |

関宿藩 |

2万石→4万石。譜代 下総国(千葉野田市) 関宿城

| 1.松平康元(やすもと) <従五位下。因幡守> |

| 2.松平忠良(ただよし) <従五位下。甲斐守> |

|

| 2 |

大垣藩 |

2万石(親藩) 美濃国大垣 大垣城

| 1.松平忠良(ただよし) 従五位下。甲斐守 |

| 2.松平憲良(のりなが )従五位下。因幡守 |

|

| 3 |

小諸藩 |

5万石 信濃国 小諸城 1624年 - 1647年

| 2.松平憲良(のりなが)従五位下。因幡守正保4年(1647年)8月13日に死去嗣子が無かったため改易 |

|

松平家は憲良の弟康尚(良尚)が、1万石で伊勢長島藩に移封されて存続した |

|

| 4 |

長嶋藩 |

1万石。譜代 伊勢国 長嶋城

| 1.松平康尚(やすひさ) 〈従五位下 佐渡守〉松平憲良の弟で改易後 |

1649-1685 |

| 2.松平忠充(ただみつ) 〈従五位下 佐渡守〉康尚の次男重臣3人を切腹させ乱行で改易 |

1685-1702 |

松平康元につながる家系は子孫は下総飯笹6000石の交代寄合旗本として存続した。 |

|

松平 康俊

徳川家康の異父弟に当たる。松平康元の弟で松平定勝の兄。異母兄に久松信俊がいる。

天正11年(1583年)に駿河国の久能城を与えられたが、同14年に死去した。

享年35。その死後、娘婿として水野忠分の子・松平勝政が迎えられている。

勝政は駿府城番で8,000石、子の勝義は下総国多古8,000石を与えられた。

子孫は多古藩主および旗本となっている。

|

松平 勝以(まつだいら かつゆき) 多胡藩

旗本・松平勝義の九男として生まれる。兄・勝忠に子が無かったため、寛文2年(1662年)に養子となる。

江戸幕府第5代将軍・徳川綱吉の小姓となる。

多胡藩(たこはん) 1万2000石→1万石

| 1.松平勝以(かつゆき)<従五位下。豊前守> |

|

| 2.松平勝房(かつふさ)<従五位下。美濃守> |

勝以の次男 |

| 3.松平勝尹(かつただ)<従五位下。大蔵少輔> |

分家旗本・松平勝久の長男 |

| 4.松平勝全(かつたけ)<従五位下。豊前守> |

勝尹の長男 |

| 5.松平勝升(かつゆき)<従五位下。中務少輔> |

勝全の次男 |

| 6.松平勝権(かつのり)<従五位下。相模守> |

彦根藩の第14代藩主・井伊直中の九男 |

| 7.久松勝行(かつゆき)<従五位下。豊後守> |

勝権の長男慶応4年徳川氏との訣別を示すために久松に改めた |

| 8.久松勝慈(かつなり)<従五位下。豊前守> |

勝行の長男 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

廃藩置県

|

松平 定勝 徳川二十将

徳川家康の異父弟。定勝系久松松平家宗家初代。末裔にアナウンサーの松平定知がいる。

久松俊勝の四男として尾張国阿久居城で誕生する。

四男松平定実は旗本。官名は従五位下、信濃守 定勝の六男は刈谷藩2万石 1代で廃藩

| 1 |

掛川藩 |

1万石。譜代 遠江国(静岡) 掛川城

| 1.松平定勝(さだかつ): 従五位下 隠岐守 |

| 2.松平定行(さだゆき) :従五位下 河内守 定勝の次男 |

|

| 2 |

桑名藩 |

親藩 11万石→11万7,000石→11万石→11万3,000石 伊勢国 桑名城

| 1.定勝 |

従四位下、左近衛権少将 |

|

| 2.定行 |

従四位下、河内守→隠岐守伊予松山藩 |

松平定勝の次男 |

| 3.定綱 |

従四位下、越中守 |

松平定勝の三男 |

下総山川藩→下妻藩→掛川藩→山城淀藩→大垣藩→桑名藩

定行移封に伴い、美濃大垣より弟・定綱入封 |

| 4.定良 |

従五位下、摂津守 |

定綱の次男 |

| 5.定重 |

従五位下、越中守 伊予松山藩主・松平定頼の三男 |

|

| 3 |

高田藩 |

譜代、11万3000石 越後国 高田城

| 1.松平定重(さだしげ) 従五位下。越中守 |

|

| 2.松平定逵(さだみち) 従五位下。因幡守 |

定重の五男 |

| 3.松平定輝(さだてる) 従五位下。越中守 |

定逵の次男 |

| 4.松平定儀(さだのり) 従五位下。越中守 |

定重の六男 |

| 5.松平定賢(さだよし) 従四位下。越中守 |

陸奥守山藩主・松平頼貞の六男 |

|

| 4 |

白河藩 |

帝鑑間→溜間 親藩 11万石 (1741年 - 1823年) 磐城国 白河小峰城

| 1.定賢(さだよし) 従四位下 越中守 |

| 2.定邦(さだくに) 従四位下 越中守 定賢の長男 |

| 3.定信(さだのぶ) 従四位下 越中守兼左近衛権少将、 老中首座御三卿田安徳川宗武の七男 |

| 4.定永(さだなが) 従四位下 越中守 定信の長男 |

|

| 5 |

桑名藩 |

親藩 11万石→11万7,000石→11万石→11万3,000石 伊勢国 桑名城

| 1.定永さだなが |

従四位下、左近衛権少将 |

| 2.定和さだかず |

従四位下、越中守、左少将 定永の次男 |

| 3.定猷さだみち |

従四位下、越中守、侍従 定和の長男 |

| 4.定敬さだあき |

左近衛権中将、従二位,京都所司代 須藩主松平義建の八男 |

| 5.定教さだのり |

従五位、正四位、子爵 |

廃藩置県 |

|

| 松平定行系 桑名藩2代で3代の弟定綱に譲り、伊予松山藩へ移封する |

伊予松山藩 親藩・御家門 15万石 (1635年 - 1871年)

| 1.定行(さだゆき) 〔従四位下、隠岐守・侍従〕(長崎探題職) |

|

| 2.定頼(さだより) 〔従四位下、隠岐守〕 |

定行の長男 |

| 3.定長(さだなが) 〔従四位下、隠岐守〕 |

定頼の次男 |

| 4.定直(さだなお) 〔従四位下、隠岐守・侍従〕 |

今治藩2代藩主・松平定時の長男 |

| 5.定英(さだひで) 〔従四位下、隠岐守〕 |

定直の三男 |

| 6.定喬(さだたか) 〔従四位下、隠岐守・侍従〕 |

定英の長男 |

| 7.定功(さだかつ) 〔従五位下、隠岐守〕 |

定英の次男 |

| 8.定静(さだきよ) 〔従四位下、隠岐守・侍従〕 |

松山新田藩初代藩主松平定章の長男 |

| 9.定国(さだくに) 〔従四位下、隠岐守・侍従・左近衛権少将〕 |

御三卿田安徳川家初代・田安宗武の六男 |

| 10.定則(さだのり) 〔早世 無位〕 |

定国の次男 |

| 11.定通(さだみち) 〔従四位下、隠岐守・侍従〕 |

定国の五男 |

| 12.勝善(かつよし) 〔従四位下、隠岐守・侍従・左近衛権少将〕 |

薩摩藩主・島津斉宣の十一男 |

| 13.勝成(かつしげ) 〔従四位上、隠岐守・侍従・左近衛権少将〕 |

讃岐高松藩主松平頼恕の三男 |

| 14.定昭(さだあき) 〔従四位下、伊予守・左近衛権少将〕(老中) |

伊勢津藩主・藤堂高猷の五男 |

| 15.勝成(かつしげ、再封) 〔従四位上、隠岐守・左近衛権少将〕 |

復姓・菅原姓久松氏)讃岐高松藩主

松平頼恕の三男 |

廃藩置県

|

| 支藩 松山新田藩 親藩 1万石 (1720年 - 1765年) |

江戸時代中期に存した松山藩の支藩である。石高は1万石。松平(久松)家4代・松平定直の子・定章が

松山藩の第7代藩主・定功の養嗣子となり、松山藩の第8代藩主となったため、廃藩となった

| 1.定章(さだあきら)〔従五位下、主計頭〕 |

|

定直の四男 |

| 2.定静(さだきよ)〔従五位下、備中守〕 |

伊予松山藩8代藩主 |

定章の長男 |

|

| 松平 定房 松平定勝の五男 寛永2年(1625年)、伊勢長島7000石を賜う。同12年(1635年)、伊予今治城3万石を賜う |

今治藩 譜代 3万石→4万石→3万5千石 (1635年 - 1871年)

| 1.定房(さだふさ) 〔従四位下、美作守・侍従〕3万石→加増により4万石 |

|

1635-1674 |

| 2.定時(さだとき) 〔従五位下、美作守〕 |

定房の次男 |

1674-1676 |

| 3.定陳(さだのぶ) 〔従五位下、駿河守〕分知により3万5千石 |

定時の次男 |

1676-1702 |

| 4.定基(さだもと) 〔従五位下、采女正〕 |

定陳の長男 |

1702-1732 |

| 5.定郷(さださと) 〔従五位下、筑後守〕 |

旗本・松平定昌の六男 |

1732-1763 |

| 6.定休(さだやす) 〔従五位下、内膳正〕 |

定郷の長男 |

1763-1790 |

| 7.定剛(さだよし) 〔従五位下、壱岐守〕 |

定休の長男 |

1790-1824 |

| 8.定芝(さだしげ) 〔従五位下、采女正〕 |

定剛の長男 |

1824-1837 |

| 9.勝道(かつつね) 〔従五位下、駿河守〕定保(さだもり) |

池田政行のの次男 |

1837-1862 |

| 10.定法(さだのり) 〔従五位下、壱岐守〕 |

定芝の三男 |

1862-1871 |

廃藩置県

白河藩 松平 定信

|

奥平松平家

|

奥平家については譜代大名総覧に詳細記載しています。

奥平松平家の祖は奥平信昌の末男忠明で天正16年、家康の養子となり、松平姓を許された。

文禄元年に兄の家治が死去したため、その家督を継いで上野長根に7000石を与えられた。

慶長4年(1599年)3月11日、叔父の徳川秀忠から「忠」の字を賜り忠明と名乗る。

慶長20年(1615年)からの大坂夏の陣では、道明寺の戦い、誉田の戦いに加わる。

寛永9年(1632年)1月30日、大御所秀忠の遺言で近江彦根藩主井伊直孝と共に家光の

後見人(大政参与)に任じられ、寛永16年(1639年)3月3日には播磨姫路藩18万石に

加増移封され西国探題と位置づけられ、江戸幕府の宿老として幕政に重きを成した。 |

| 1 |

作手藩 |

親藩。1.7万石 三河国

1.松平忠明(ただあきら)

|

| 2 |

亀山藩 |

親藩。5万石 伊勢国

1.松平忠明(ただあきら)

|

| 3 |

大阪藩 |

親藩。10万石 摂津国

1.松平忠明(ただあきら)従四位下侍従、下総守

|

| 4 |

大和

郡山藩 |

親藩。12万石 大和国

1.松平忠明(ただあきら)従四位下侍従、下総守

|

| 5 |

姫路藩 |

親藩。18万石 播磨国

1.松平忠明(ただあきら)従四位下侍従、下総守

2.松平 忠弘(ただひろ)従五位下、下総守 松平忠明の長男

|

| 6 |

山形藩 |

親藩。15万石 羽前国 (1648年 - 1668年)

1.松平 忠弘(ただひろ)従四位下、下総守、 侍従

|

| 7 |

宇都宮藩 |

親藩。15万石 下野国

1.松平 忠弘(ただひろ)従四位下、下総守、 侍従

|

| 8 |

白河藩 |

親藩。15万石 陸奥国 1681年 - 1692年

1.松平 忠弘(ただひろ)従四位下、下総守、 侍従

宇都宮を経て白河に入封するが、白河藩時代に、忠弘の後継者をめぐって家臣団を巻き込む

騒動が勃発する。10万石に減封された上に、山形への国替え処分に軽減されたため、

改易の危機だけは免れた。

|

| 9 |

山形藩 |

親藩。10万石 羽前国(1692年 - 1700年)

1.忠弘(ただひろ)〔従四位下・下総守、侍従〕

2.忠雅(ただまさ)〔従五位下・下総守〕松平清照(松平忠弘の長男)の長男

|

| 10 |

福山藩 |

親藩。10万石 備後国 (1700年 - 1710年)

1.松平忠雅(ただまさ)〔従四位下・左少将〕

|

| 11 |

桑名藩 |

親藩。10万石 伊勢国

1.松平忠雅(ただまさ)〔従四位下・左少将〕

2.松平忠刻(ただとき)従四位下、下総守 初代藩主・松平忠雅の三男

3.松平忠啓(ただひら)従四位下、下総守 松平忠刻の次男

4.松平忠功(ただかつ)従四位下、下総守 紀州藩の第7代藩主・徳川宗将の七男 婿養子

5.松平忠和(ただとも)従四位下、下総守 紀州藩の第7代藩主・徳川宗将の九男

6.松平忠翼(ただすけ)従四位下、下総守 越後与板藩主井伊直朗の次男

7.松平忠堯(ただたか)民部大輔、下総守 忠翼の長男

|

| 12 |

忍 藩 |

親藩。10万石 武蔵国

1.松平忠堯(ただたか)<従四位下。民部大輔>

2.松平忠彦(たださと)<従四位下。式部大輔。侍従> 忠翼の三男

3.松平忠国(ただくに)<従四位下。下総守。侍従。少将> 忠翼の五男

4.松平忠誠(ただざね)<従四位下。下総守。侍従。少将>

大久保忠声(下野烏山藩主・大久保忠保の弟)の長男

5.松平忠敬(ただのり)<従三位> 出羽米沢藩主・上杉斉憲の六男

廃藩置県

|

|

| 松平 忠尚(まつだいら ただなお) |

慶安4年(1651年)、肥前唐津藩主・松平乗久の長男として生まれる。初名は乗守。

白河藩主・松平忠弘には、健康面で優れぬ長男・清照だけがあり、その他3人の男子は成人しないまま亡くなっていた。

そこで乗守が忠弘の婿養子となり、忠尚と改名した。

清照に嫡男・忠雅が誕生し、忠弘との仲が疎遠になった。その結果、次の家督を巡って家中が分裂、お家騒動まで発展した。

第5代将軍・徳川綱吉の命令で、忠尚は白河藩世子から外された上、元禄元年(1688年)10月、白河新田藩2万石を

分与されて別家を立てることとなった。

| 1 |

白河

新田藩 |

親藩 2万石 (陸奥国1688年 - 1700年)

1.松平忠尚(宮内大輔) 奏者番 肥前唐津藩主・松平乗久の長男 |

| 2 |

桑折藩

おこり |

親藩。2万石 武蔵国

1.松平忠尚(宮内大輔) 奏者番 肥前唐津藩主・松平乗久の長男

2.松平忠暁ただあきら(玄蕃頭) 奏者番、寺社奉行 肥前唐津藩主・松平乗春の五男

3.松平忠恒(摂津守) 奏者番(上野篠塚転封後若年寄まで進む) 忠暁の次男

(忠暁は忠尚とおなじ忠弘の婿養子である) |

| 3 |

篠塚藩 |

親藩。2万石 上野国 現在の群馬県邑楽郡邑楽町

1.松平忠恒(ただつね)

|

| 4 |

上里見藩 |

親藩。2万石 上野国

1.松平忠恒(ただつね)

|

| 5 |

小幡藩 |

親藩。2万石 上野国

| 1.松平忠恒(ただつね)<従五位下。宮内少輔> |

|

| 2.松平忠福(ただよし)<従五位下。采女正> |

忠恒の長男 |

| 3.松平忠恵(ただしげ)<宮内少輔> |

忠房の長男 |

| 4.松平忠恕(ただゆき)<摂津守>奏者番兼寺社奉行 |

忠恵の五男 |

廃藩置県

|

|

| 徳川幕府の要職総覧 |

| 江戸時代の大名出自による分類の一つである。 |

| もともと「譜第(譜代)の臣」と言うように、数代にわたり主家に仕え(譜第/譜代)、家政にも関わってきた家臣のことをさす。 |

| 主家との君臣関係が強く、主家滅亡時に離反すると、世間から激しく非難されることが多かった。 |

譜代大名の定義

| 1.徳川将軍家により取り立てられた大名のうち、親藩及び、外様大名と、その支藩(分家)を除いたものを指す。 |

| 2.関ヶ原の戦い以前より、徳川氏に臣従して取り立てられた大名を指す。 |

| 3.幕府の要職に就任する資格のある大名を指す。 |

『藩翰譜』による親疎分類

十八松平:形原、深溝、能見(2家)、大給(3家・石川松平を含む)、桜井、藤井(2家) 長沢(2家)

外戚 : 水野(3家)、久松(4家)、増山

武功の家: 酒井(忠次系2家)、本多(忠勝系5家)、本多(康重系)、本多(成重系)、本多(康俊系2家)、

井伊(2家)、榊原、大久保、石川(2家)、鳥居(2家)、内藤(6家)、植村(家政系)、植村(泰勝系)

安倍、渡辺、戸田(康長系)、戸田(尊次系)、戸田(一西系)、牧野(康成系2家)、牧野(信成系)、

松井、三宅、西郷、土岐、高木

執事・御役の家:酒井(重忠系4家)、土井(3家)、阿部(3家)、青山(2家)、永井(3家)、安藤 板倉(2家)、井上(2家)

森川、久世、稲垣、西尾、三浦、米津、伊丹

新参の家: 奥平(2家・奥平松平を含む)、小笠原(秀政系4家)、小笠原(信嶺系)、岡部、諏訪、土屋(2家)、

屋代、丹羽(兵次系)、山口、加々爪、北条、秋元、稲葉(正成系)、堀田(2家)、太田、

朽木、内田、柳生、小堀

譜代大名の役割

| 第一に譜代大名は、老中・若年寄をはじめとする幕閣の要職に就く資格があることである。 |

| 江戸幕府は将軍家の家政機関であると言う建て前上、幕閣の要職には、幕末及び越智松平家の例外を除き |

| 譜代大名以外からは、登用しない慣行が不文律として厳格に守られた。 |

大老職

| 江戸幕府の職制で、将軍の補佐役、臨時に老中の上に置かれた最高職である。より広義には、 |

| 大名家・執政機関の最高責任者群を指す(豊臣政権の五大老などがよく知られる)。非常置の職で定員は通常1名であった。 |

| 重要な政策の決定にのみ関与し(大政参与)、評定所への出勤や月番などの日常業務は免除されていた。 |

| 初期の幕閣では松平定勝や松平忠明といった徳川家康の信頼が厚い親族将軍徳川家綱時代の保科正之もこれに近い |

| や井伊直孝・酒井忠世などの重臣(井伊・酒井両名が大老に就任したかどうかついては意見が分かれている) |

| が元老としての役割を果たしていたが、その役割をベテランの老中に担わせた職掌とみることができる。 |

| 職掌とみることができる。 |

大老四家: 井伊家 酒井家 土井家 堀田家 |

歴代大老

| 歴代大老 |

官 位 |

就任期間 |

将軍 |

藩名 |

| 井伊直孝 |

従四位上行右近衛権少将 |

寛永9年)頃 - 不明 |

忠秀 |

彦根藩 |

| 酒井忠世 |

従四位下行侍従兼雅楽頭 |

寛永13年3月~数日間 |

家光 |

前橋藩 |

| 土井利勝 |

従四位下行左近衛権少将兼大炊頭 |

寛永15年11月~正保元年7月 |

家光 |

古河藩 |

| 酒井忠勝 |

従四位上行左近衛権少将兼讃岐守 |

寛永15年11月~明暦2年5月 |

家綱 |

若狭小浜藩 |

| 酒井忠清 |

従四位下行左近衛権少将兼雅楽頭 |

寛文6年3月~延宝8年12月 |

家綱 |

前橋藩 |

| 井伊直澄 |

従四位下行左近衛権少将兼掃部頭 |

寛文8年11月~延宝4年11月 |

家綱 |

彦根藩 |

| 堀田正俊 |

従四位下行左近衛権少将兼筑前守 |

天和元年12月~貞享元8月 |

綱吉 |

古河藩 |

| 井伊直興 |

従四位下行左近衛権少将兼掃部頭 |

元禄10年6月~元禄13年3月 |

綱吉 |

彦根藩 |

| 井伊直該 |

正四位上行左近衛権中将兼掃部頭 |

正徳元年2月~正徳4年12月 |

家継 |

彦根藩 |

| 井伊 直幸 |

正四位上行左近衛権中将兼掃部頭 |

天明4年11月~天明7年9月 |

家治 |

彦根藩 |

| 井伊 直亮 |

正四位上行左近衛権中将兼掃部頭 |

天保6年12月~天保12年5月 |

家慶 |

彦根藩 |

| 井伊直弼 |

正四位上行左近衛権中将兼掃部頭 |

安政5年4月 ~万延元年3月 |

家茂 |

彦根藩 |

| 酒井忠績 |

従四位下行左近衛権少将兼雅楽頭 |

元治2年2月 ~慶応元年11月 |

家茂 |

姫路藩 |

大老格

| 柳沢吉保 |

従四位下行左近衛権少将兼美濃守 |

宝永3年2月 ~宝永6年7月 |

綱吉 |

甲斐甲府藩 |

老中職

| 江戸幕府および諸藩の職名。征夷大将軍に直属して国政を統轄する常置の職であり、定名ではなかった。 |

| 大名時代の徳川家の年寄に由来し、寛永ごろに老中の名称が定着した。老中の最低家禄は2万5,000石とされ、 |

| これに満たない場合は老中格とされた。諸藩では家老のことを老中と称する場合がある。 |

老中支配

| 天保11年(1840年)の「武鑑」によれば、老中の支配は田安家、一橋家、清水家、家老衆、御側衆、 |

| 高家衆、留守居、大番頭、大目付、町奉行、勘定奉行、関東郡代、勘定吟味役、作事奉行、普請奉行、 |

| 小普請組支配、旗奉行、槍奉行、留守居番、交代寄合衆、表高家衆、美濃郡代、遠国役人であった。 |

|

| 歴代老中 |

| 家康 |

| 大久保忠隣(1593年 - 1614年) |

大久保長安(1600年 - 1613年) |

本多正信(1600年 - 1615年) |

| 成瀬正成(1600年 - 1616年) |

安藤直次(1600年 - 1616年) |

本多正純(1600年 - 1622年) |

| 内藤清成(1601年 - 1606年) |

青山忠成(1601年 - 1606年) |

榊原康政(1600年 - 諸説あり) |

|

| 秀忠 |

| 青山成重(1608年 - 1613年) |

酒井忠利(1609年 - 1627年) |

酒井忠世(1610年 - 1634年) |

| 土井利勝(1610年 - 1638年) |

安藤重信(1611年 - 1621年) |

内藤清次(1616年 - 1617年) |

| 青山忠俊(1616年 - 1623年) |

井上正就(1617年 - 1628年) |

永井尚政(1622年 - 1633年) |

|

| 家光 |

| 阿部正次(1623年 - 1626年) |

稲葉正勝(1623年 - 1634年) |

内藤忠重(1623年 - 1633年) |

| 酒井忠勝(1624年 - 1638年) |

森川重俊(1628年 - 1632年) |

青山幸成(1628年 - 1633年) |

| 松平信綱(1632年 - 1662年) |

阿部忠秋(1633年 - 1666年) |

堀田正盛(1635年 - 1651年) |

| 阿部重次(1638年 - 1651年) |

松平乗寿(1642年 - 1654年) |

|

|

| 家綱 |

| 酒井忠清(1653年 - 1666年) |

稲葉正則(1657年 - 1681年) |

久世広之(1663年 - 1679年) |

| 板倉重矩(1665年 - 1668年 、1670年 - 1673年) |

土屋数直(1665年 - 1679年) |

| 阿部正能(1673年 - 1676年) |

大久保忠朝(1677年 - 1698年) |

堀田正俊(1679年 - 1681年) |

| 土井利房(1679年 - 1681年) |

板倉重種(1680年 - 1681年) |

|

|

| 綱吉 |

| 戸田忠昌(1681年 - 1699年) |

阿部正武(1681年 - 1704年) |

松平信之(1685年 - 1686年) |

| 土屋政直(1687年 - 1718年) |

小笠原長重(1697年 - 1705年、 |

| 秋元喬知(1699年 - 1707年) |

稲葉正往(1701年 - 1707年) |

本多正永(1704年 - 1711年) |

| 大久保忠増(1705年 - 1713年) |

井上正岑(1705年 - 1722年) |

|

|

家宣

家継 |

| 阿部正喬(1711年 - 1717年) |

久世重之(1713年 - 1720年) |

| 松平信庸(1714年 - 1716年) |

戸田忠真(1714年 - 1729年) |

|

| 吉宗 |

| 水野忠之(1717年 - 1730年) |

安藤信友(1722年 - 1732年) |

松平乗邑(1723年 - 1745年) |

| 松平忠周(1724年 - 1728年) |

大久保常春(1728年) |

酒井忠音(1728年 - 1735年) |

| 松平信祝(1730年 - 1744年) |

松平輝貞(1730年 - 1745年) |

黒田直邦(1732年 - 1735年) |

| 本多忠良(1734年 - 1746年) |

土岐頼稔(1742年 - 1744年) |

酒井忠恭(1744年 - 1749年) |

|

| 家重 |

| 西尾忠尚(1746年 - 1760年) |

本多正珍(1746年 - 1758年) |

松平武元(1746年 - 1779年) |

| 酒井忠寄(1749年 - 1764年) |

松平輝高(1758年 - 1781年) |

井上正経(1760年 - 1763年) |

| 秋元凉朝(1747年 - 1764年、1765年 - 1767年) |

|

|

| 家治 |

| 松平康福(1762年 - 1788年) |

阿部正右(1764年 - 1769年) |

板倉勝清(1769年 - 1780年) |

| 田沼意次(1769年 - 1786年) |

阿部正允(1780年) |

久世広明(1781年 - 1785年) |

| 水野忠友(1781年 - 1788年、1796年 - 1802年) |

鳥居忠意(1781年 - 1793年) |

| 牧野貞長(1784年 - 1790年) |

|

|

|

| 家斉 |

| 阿部正倫(1787年 - 1788年) |

松平定信(1787年 - 1793年) |

|

| 松平信明(1788年 - 1803年、1806年 - 1817年) |

松平乗完(1789年 - 1793年) |

| 本多忠籌(1790年 - 1798年) |

戸田氏教(1790年 - 1806年) |

太田資愛(1793年 - 1801年) |

| 安藤信成(1793年 - 1810年) |

牧野忠精(1801年 - 1816年、1828年 - 1831年) |

| 土井利厚(1802年 - 1822年) |

青山忠裕(1804年 - 1835年) |

松平乗保(1810年 - 1826年) |

| 酒井忠進(1815年 - 1828年) |

水野忠成(1817年 - 1834年) |

阿部正精(1817年 - 1823年) |

| 大久保忠真(1818年 - 1837年) |

松平乗寛(1822年 - 1839年) |

松平輝延(1823年 - 1825年) |

| 植村家長(1825年 - 1828年) |

松平康任(1826年 - 1835年) |

|

| 水野忠邦(1828年 - 1843年、1844年 - 1845年) |

松平宗発(1831年 - 1840年) |

| 太田資始(1834年 - 1841年、1858年 - 1859年、1863年) 脇坂安董(1836年 - 1841年) |

| 松平信順(1837年) 堀田正睦(1837年 - 1843年、1855年 - 1858年) |

|

| 家慶 |

| 土井利位(1838年 - 1844年) |

|

井上正春(1840年 - 1843年 |

| 間部詮勝(1840年 - 1843年、 1858年 - 1859年) |

真田幸貫(1841年 - 1844年 |

| 堀親?(1843年 - 1845年) |

戸田忠温(1843年 - 1851年) |

牧野忠雅(1843年 - 1857年) |

| 阿部正弘(1843年 - 1857年) |

青山忠良(1844年 - 1848年) |

|

| 松平乗全(1845年 - 1855年、 1858年 - 1860年) |

松平忠優(1848年 - 1855年) |

| 久世広周(1851年 - 1858年、 1860年 - 1862年) |

内藤信親(1851年 - 1862年) |

|

| 家定 |

松平忠固(1857年 - 1858年) 脇坂安宅(1857年 - 1860年、1862年) |

家重

慶喜 |

| 安藤信正(1860年 - 1862年) |

本多忠民(1860年 - 1862年、 1864年 - 1865年) |

| 板倉勝静(1862年 - 1864年、 1865年 - 1868年) |

井上正直(1862年 - 1864年) |

| 水野忠精(1862年 - 1866年) |

酒井忠績(1863年 - 1864年) |

有馬道純(1863年 - 1864年) |

| 牧野忠恭(1863年 - 1865年) |

松前崇広(1864年 - 1865年 |

阿部正外(1864年 - 1865年) |

| 諏訪忠誠(1864年 - 1865年) |

稲葉正邦(1864年 - 1865年、 1866年 - 1868年) |

| 松平宗秀(1864年 - 1866年) |

井上正直(1865年 - 1867年) |

松平康英(1865年 - 1868年) |

| 水野忠誠(1866年) |

松平乗謨(1866年 - 1868年) |

稲葉正巳(1866年 - 1868年) |

| 松平定昭(1867年) |

大河内正質(1867年 - 1868年) |

酒井忠惇(1867年 - 1868年) |

| 立花種恭(1868年) |

|

|

|

大目付

| 江戸幕府及び諸藩の役職の一つ。古くは惣目付(そうめつけ)、大監察(だいかんさつ)とも呼ばれた。 |

| 江戸幕府では職制上は老中の下に属し、大名・高家及び朝廷を監視して、これらの謀反から幕府を守る |

| 監察官の役割を持った。江戸時代初期には柳生宗矩のような大名からも選ばれていたが、後に石高3千石から |

| 5千石級の旗本の中から選ばれるようになった。大目付は、旗本の職の中でも江戸城留守居・御三卿家老に |

| 準ずる最高位とされた。そして、旗本でありながら万石級(大名)を監視することから、その在任中は |

| 万石級の格式を与えられ、「○○守」の官位が叙任された。 |

主な江戸幕府大目付就任者

| 柳生宗矩(1632年 - 1636年) |

水野守信(1632年 - 1636年) |

秋山正重(1632年 - 1640年) |

| 井上政重(1632年 - 1658年) |

加賀爪忠澄(1640年 - 1650年) |

中根正盛(1650年) |

| 北条氏長(1655年 - 1670年) |

高木守久(1659年 - 1676年) |

大岡忠種(1670年 - 1681年) |

| 坂本重治(1681年 - 1682年) |

中山直守(1684年 - 1687年) |

水野守政(1685年 - 1687年) |

| 仙石久尚(1695年 - 1719年) |

庄田安利(1699年 - 1701年) |

折井正辰(1701年 - 1712年) |

| 松前嘉広(1703年 - 1705年) |

稲生正武(1738年 - 1744年) |

松波正春(1739年 - 1744年) |

| 石河政朝(1744年 - 1754年) |

池田政倫(1758年 - 1775年) |

依田政次(1769年) |

| 池田長恵(1795年 - 1800年) |

織田信節(1822年 - 1831年) |

榊原忠之(1836年 - 1837年) |

| 跡部良弼(1839年 - 1841年、1855年 - 1856年) |

遠山景元(1844年 - 1845年) |

| 深谷盛房(1844年 - 1854年) |

土岐頼旨(1845年 - 1846年、1855年 - 1858年) |

| 堀利堅(1845年 - 1858年) |

池田長溥(1846年 - 1853年) |

井戸弘道(1853年 - 1855年) |

| 筒井政憲(1854年 - 1857年) |

井戸覚弘(1856年 - 1858年) |

|

| 伊沢政義(1856年 - 1857年、1858年 - 1863年) |

池田頼方(1857年 - 1858年) |

| 久貝正典(1858年 - 1860年) |

小笠原長常(1860年) |

大久保忠寛(1862年) |

| 浅野氏祐(1862年、1863年) |

岡部長常(1862年 - 1863年) |

大久保忠恕(1863年 - 1864年) |

| 松平康英(1864年) |

永井尚志(1864年 - 1865年、1865年 - 1867年) |

| 滝川具挙(1864年 - 1868年) |

戸川安愛(1865年 - 1866年) |

川勝広運(1865年 - 1867年) |

| 山岡高歩(1868年) |

織田信重(1868年) |

合原義直(1868年) |

|

若年寄

| 1.江戸幕府の職名。本項で詳述する。 |

| 2.幕府と同様に、一部の諸藩に置かれた役職名。本項では簡単に触れる |

| 3.年齢の割に老けた外見の男性。 |

| 全国支配の担当である老中に対し、旗本や御家人の支配を軸とする将軍家の家政を担当した。 |

| 1633年(寛永10年) に、徳川家光が側近6人(松平信綱、堀田正盛、三浦正次、阿部忠秋、太田資宗、阿部重次)を |

| 日常の雑務を扱う「六人衆」としたことに由来する。 |

| しかし、そのうち4人は老中に昇進したため存在意義を失い1649年(慶安2年)にいったん廃止され、老中にその職務は |

| 吸収された。その後1662年(寛文2年)に、若年寄として復活した。およそ4人を定員として、小禄の譜代大名から選任され、 |

| 老中格・老中・側用人などに出世するために経験する職となっていった。 |

江戸幕府の若年寄就任者

| 家光 |

| 松平信綱(1633年 - 1635年) |

阿部忠秋(1633年 - 1635年) |

堀田正盛(1633年 - 1635年) |

| 阿部重次(1633年 - 1638年) |

太田資宗(1633年 - 1638年) |

三浦正次(1633年 - 1639年) |

| 土井利隆(1635年 - 1638年) |

酒井忠朝(1635年 - 1638年) |

朽木稙綱(1635年 - 1649年) |

|

| 家綱 |

| 久世広之(1662年 - 1663年) |

土屋数直(1662年 - 1665年) |

土井利房(1663年 - 1679年) |

| 永井尚庸(1665年 - 1670年) |

堀田正俊(1670年 - 1679年) |

松平信興(1679年 - 1682年) |

| 石川乗政(1679年 - 1682年) |

|

|

|

| 綱吉 |

| 堀田正英(1681年 - 1685年) |

稲葉正休(1682年 - 1684年) |

秋元喬知(1682年 - 1699年) |

| 内藤重頼(1684年 - 1685年) |

松平忠周(1685年) |

太田資直(1685年 - 1686年) |

| 稲垣重定(1685年 - 1689年) |

大久保忠増(1687年 1688年) |

三浦明敬(1689年) |

| 山内豊明(1689年) |

松平信孝(1689年 - 1690年) |

内藤政親(1690年 - 1694年) |

| 加藤明英(1690年 - 1711年) |

松平正久(1694年 - 1696年) |

米倉昌尹(1696年 - 1699年) |

| 本多正永(1696年 - 1704年) |

井上正岑(1699年 - 1705年) |

稲垣重富(1699年 - 1709年) |

| 永井直敬(1704年 - 1711年) |

久世重之(1705年 - 1713年 |

大久保教寛(1706年 - 1723年) |

|

家宣

家継 |

| 鳥居忠英(1711年 - 1716年) |

水野忠之(1711年 - 1714年) |

| 大久保常春(1713年 - 1728年) |

森川俊胤(1714年 - 1717年) |

|

| 吉宗 |

| 石川総茂(1717年 - 1725年) |

松平乗賢(1723年 - 1735年) |

水野忠定(1723年 - 1748年) |

| 本多忠統(1725年 - 1750年) |

太田資晴(1728年 - 1734年) |

小出英貞(1732年 - 1744年) |

| 西尾忠尚(1734年 - 1745年) |

板倉勝清(1735年 - 1760年) |

戸田氏房(1744年 - 1758年) |

|

| 家重 |

| 加納久通(1745年 - 1748年) |

堀直旧(1745年 - 1748年) |

三浦義理(1745年 - 1749年) |

| 堀田正陳(1745年 - 1751年) |

小堀政峯(1748年 ~ 1751年、56年 - 1760年) |

| 小出英持(1748年 - 1767年) |

松平忠恒(1748年 - 1768年) |

秋元凉朝(1747年) |

| 酒井忠休(1749年 - 1761年、1761年 - 1787年) |

大岡忠光(1754年 - 1756年) |

| 本多忠英(1758年) |

水野忠見(1758年 - 1775年) |

|

|

| 家治 |

| 鳥居忠意(1760年 - 1761年、1762年 - 1781年) |

酒井忠香(1765年 - 1788年) |

| 加納久堅(1767年 - 1786年) |

水野忠友(1768年 - 1777年) |

松平忠順(1775年 - 1783年) |

| 米倉昌晴(1777年 - 1785年) |

太田資愛(1781年 - 1789年) |

井伊直朗(1781年 - 1812年) |

| 田沼意知(1783年 - 1784年) |

安藤信成(1784年 - 1793年) |

松平忠福(1785年 - 1788年) |

|

| 家斉 |

| 本多忠籌(1787年 - 1788年) |

青山幸完(1788年 - 1791年) |

京極高久(1788年 - 1808年) |

| 堀田正敦(1790年 - 1832年) |

立花種周(1793年 - 1805年) |

加納久周(1793年 - 1797年) |

| 青山忠裕(1796年 - 1800年) |

松平乗保(1798年 - 1806年) |

植村家長(1800年 - 1825年) |

| 小笠原貞温(1805年 - 1822年) |

水野忠成(1806年 - 1812年) |

水野忠韶(1808年 - 1828年) |

| 有馬誉純(1812年 - 1819年) |

京極高備(1812年 - 1828年) |

内藤信敦(1817年 - 1822年) |

| 田沼意正(1819年 - 1825年) |

森川俊知(1822年 - 1838年) |

増山正寧(1822年 - 1842年) |

| 林忠英(1825年 - 1841年) |

永井尚佐(1827年 - 1839年) |

堀親?(1828年 - 1841年) |

| 小笠原長貴(1829年 - 1840年) |

本多助賢(1832年 - 1841年) |

堀田正衡(1836年 - 1843年) |

| 大岡忠固(1836年 - 1852年) |

|

|

|

| 家慶 |

| 松平忠恵(1838年 - 1854年) |

水野忠貫(1839年 - 1841年) |

内藤頼寧(1840年 - 1841年) |

| 遠藤胤統(1841年 - 1851年) |

庄道貫(1841年 - 1858年) |

本多忠徳(1841年 - 1860年) |

| 酒井忠?(1843年 - 1862年、1863年、1864年 - 1865年) |

|

| 鳥居忠挙(1851年 - 1857年) |

森川俊民(1852年 - 1855年) |

|

|

家定

家茂

|

| 本郷泰固(1857年 - 1858年) |

牧野康哉(1858年 - 1860年) |

| 稲垣太篤(1858年 - 1860年) |

安藤信睦(1858年 - 1860年) |

|

| 諏訪忠誠(1860年 - 1861年、1862年 - 1864年) |

堀之敏(1860年 - 1862年) |

| 水野忠精(1860年 - 1862年) |

遠山友詳(1861年 - 1862年、1864年 - 1867年) |

| 加納久徴(1861年 - 1862年 |

田沼意尊(1861年 - 1866年) |

小笠原長行(1862年) |

| 稲葉正巳(1862年 - 1864年、1865年 - 1866年) |

平岡道弘(1862年 - 1867年) |

| 有馬道純(1863年) |

松平乗謨(1863年 - 1864年、1864年、1865年 - 1866年) |

| 秋月種樹(1863年 - 1864年、1867年) |

立花種恭(1863年 - 1868年) |

| 本多忠紀(1864年、1866年 - 1867年) 土岐頼之(1864年 - 1865年) |

増山正修(1865年 - 1866年) |

|

| 慶喜 |

| 保科正益(1866年 - 1867年) |

松平正質(1866年 - 1867年) |

京極高富(1866年 - 1868年) |

| 大関増裕(1866年 - 1868年) |

浅野氏祐(1867年) |

戸田忠至(1867年) |

| 川勝広運(1867年 - 1868年) |

石川総管(1867年 - 1868年) |

永井尚志(1867年 - 1868年) |

| 平山敬忠(1867年 - 1868年) |

永井尚服(1867年 - 1868年) |

松平近説(1867年 - 1868年) |

| 竹中重固(1867年 - 1868年) |

堀直虎(1867年 - 1868年) |

塚原昌義(1867年 - 1868年) |

| 大久保忠寛(1868年) |

服部常純(1868年) |

今川範叙(1868年) |

| 跡部良弼(1868年 |

河津祐邦(1868年) |

向山一履(1868年) |

|

|

書院番(しょいんばん)

| 江戸幕府の徳川将軍直属の親衛隊 |

| 慶長10年(1605年)に設立され、水野忠清、青山忠俊、松平定綱、内藤清次が番頭に任命された。 |

| 当初四組によって構成され、後に六組まで増員される。また親衛隊という性格から、西丸が使用されているとき |

| (大御所もしくは将軍継嗣がいるとき)は、西丸にも本丸と別に四組が置かれる。一組は番士50名、与力10騎、同心20名の |

| 構成からなる。番頭は、その組の指揮官である。朝番・夕番・泊番があり、設立当初は白書院の北に駐在した。 |

奏者番(そうじゃばん/そうしゃばん)

| 江戸幕府および藩の役職の一つである。城中における武家の礼式を管理する。 |

| 具体的には大名・旗本が将軍に拝謁する際、あるいは在国の大名が献上品を使者に持たせて江戸城に |

| 派遣した場合に、その氏名と献上品の内容を確認して将軍に報告し、将軍が下賜を行う際にその伝達にあった。 |

| 更に大名の転封などの重大な決定や大名家の不幸に際して上使として派遣されたり、 |

| 徳川将軍家及び御三家の法要において、将軍が参列できない場合の代参を行うこともあった。 |

| また、将軍の御前で元服を行う大名・世子に礼儀作法を教える役目も担った。 |

| 幕府では、定員の定めは特にないが20名から30名とされている。 |

側用人(そばようにん)

| 江戸時代、幕府および諸藩に置かれた役職。正式な名称は御側御用人(おそば ごようにん)。 |

| 江戸幕府における御側御用人は、征夷大将軍の側近であり、将軍の命令を老中らに伝える役目を担った。 |

| 役料は、1万石。5代将軍綱吉時代の柳沢吉保、6代将軍家宣・7代将軍家継時代の間部詮房、 |

| 9代将軍家重時代の大岡忠光、10代将軍家治時代の田沼意次、11代将軍家斉時代の水野忠成などが有名。 |

御側御用人一覧

| 牧野成貞(延宝8年) - 元禄8年 |

松平忠周(貞享2年) -(元禄3年) |

喜多見重政(貞享3年 -(元禄2年) |

| 太田資直(貞享3年) |

宮原重清(貞享5年) -(元禄元年) |

牧野忠貴(元禄元年) |

| 南部直政(元禄元年)-(元禄2年) |

柳沢保明(元禄元年)-(宝永6年) |

金森頼時(元禄2年) |

| 相馬昌胤(元禄2年)-(元禄3年) |

畠山基玄(元禄2年)-(元禄4年) |

酒井忠真(元禄6年) |

| 松平輝貞(元禄7年)-(宝永6年) |

松平信庸(元禄9年)-(元禄10年) |

戸田忠時(宝永元年)-(宝永3年) |

| 間部詮房(宝永3年)-(正徳6年) |

松平忠周(宝永2年 -(宝永6年) |

本多忠良(宝永7年)-(正徳6年) |

| 石川総茂(享保10年)-(享保18年) |

大岡忠光(宝暦6年)-(宝暦10年) |

板倉勝清(宝暦10年)-(明和4年) |

| 田沼意次(明和4年) - ?) |

水野忠友(安永6年 -(天明元年) |

松平信明(天明8年) |

| 本多忠籌(天明8年)-(寛政2年) |

戸田氏教(寛政2年) |

水野忠成(文化9年)-(文化14年) |

| 田沼意正(文政8年)-(天保5年) |

堀親?(天保12年)-(天保14年) |

・ |

|

普請奉行(ふしんぶぎょう)

| お城の石垣普請や縄張りを司る役割。定員は概ね2名程度。老中支配で、役高は2000石。 |

| 寛文6年(1666年)に役料500俵となったが、天和2年(1682年)にこれは廃止になった。 |

| 下に普請下奉行、改役、普請方などの役があった。 |

小普請奉行(こぶしんぶぎょう)

| 旗本から任じられ、若年寄に属した。諸大夫役、2000石高。芙蓉間詰。定員は2名。 |

| 1685年(貞享2年)に初めて設置され、江戸城をはじめとして、徳川家の菩提寺である寛永寺、増上寺など |

| の建築・修繕などを掌った。配下として小普請方、小普請改役、小普請吟味役などが設けられていた。 |

作事奉行

| 普請奉行、小普請奉行とあわせ下三奉行(しもさんぶぎょう)と呼ばれた。 |

| 1632年(寛永9年)設置。老中の支配を受け、諸大夫役で2000石高。定員は2名。殿中席は芙蓉の間。 |

| 幕府における造営修繕の管理を掌った。特に木工仕事が専門で、大工・細工・畳・植木などを統括した。 |

| 納戸口と中の口門の間の棟の一番端の目付部屋の隣に本部が置かれた。 |

| 作事奉行を無事に務めあげた者は、大目付や町奉行、勘定奉行などに昇進した。 |

|

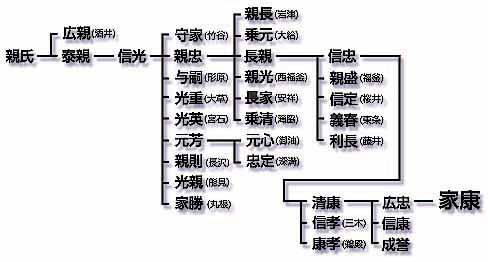

| 十八松平家 |

三河松平氏とされ、庶家の十八家をさすといわれる(『国史大辞典』)。また「三河十八松平」ともいう]。

『改正三河後風土記』では「三州十八松平」と 記載される。具体的に三河松平氏のどの庶家が

十八松平を指すかは書物によって異なる。 後の徳川宗家

安祥松平家 - 松平信光の三男親忠の流れで、後の徳川家本家のこと。江戸時代の史料たる

『改正三河後風土記』で十八松平に入る。

以降、家督は親忠三男の松平長親、その長男松平信忠、その長男松平清康と継がれてゆく。

松平系図

|

| 安祥松平家 |

徳川家本家の前身。安祥岡崎を兼領した。 |

竹谷松平家

|

| 松平信光の長男の松平守家を祖とする松平氏の庶流、6代家清は小田原征伐で宗家の徳川家康に従軍し、 |

| 家康の関東移封後、武蔵八幡山1万石の大名となった。 |

| 三河国渥美郡吉田3万石に移封されるが、7代忠清に嫡子なく絶家となり、その後上級旗本として幕末まで続く |

|

形原松平家

|

| 松平信光の四男与副(与嗣とも)を祖とする松平氏の庶流。 |

| 宗家の家康へ従うようになったのは4代家広のときからで、家広とその子・5代家忠は長篠の戦い、6代家信の |

| 小牧・長久手の戦いに参戦、江戸期は大大名となり、丹波亀山藩5万1千石に移封され、そのまま幕末まで存続 |

|

| 大草松平家 |

| 三河国額田郡大草郷(現在の愛知県額田郡幸田町)出身の松平氏。岩津の松平信光五男・松平光重を祖 |

| 十四松平・十八松平の一つとされる。初めは岡崎松平家と称したともいう。 |

| 4代昌久は三河一向一揆には一揆側に付いた。このため大草松平家は一時追放されたが、 |

| 再び一門に復し、7代松平康安の時、宗家徳川家康に忠を尽くして旗本家(6千石)となった。 |

| しかし9代正永の代で無嗣のため絶家した。 |

|

| 五井松平家 |

| 松平信光の七男松平忠景を祖とする松平氏の庶流。三河国宝飯郡五井(御油とも)を領したことから |

| 五井松平家と称した。代々松平宗家に仕え、5代景忠は武功を立て、生涯家康に忠誠を尽くした。 |

| 7代忠実の代に2代将軍徳川秀忠から下総国海上郡に6千石を与えられた。大名に取り立てられなかったが、 |

| 上級旗本であったその後は、代々寄合で、御家断絶の危機も訪れず、幕末まで存続した。 |

|

深溝松平家

|

| 松平忠定を祖とする松平氏の分枝。十八松平の一つ。先祖を松平信光まで遡ると徳川家康と共通の祖と |

なる家、」大永4年(1524年)、五井松平元心が宗家松平長親の命により額田郡深溝城主・

大場次郎左衛門を討ち獲るが、元心の戦功を譲られた弟・松平忠定によって深溝松平家は |

| 発足されたという。松平忠房の代に刈谷藩、福知山藩と転封を続け寛文8年(1668年)6万5000石で |

| 松平忠房の代に刈谷藩、福知山藩と転封を続け寛文8年(1668年)6万5000石で島原藩に入った。 |

| 寛延2年(1747年)宇都宮藩戸田忠盈と入れ替わりで移封。 |

| 再び宇都宮藩と入れ替わりで島原藩に入り、以後8代にわたって支配し明治維新を迎える。 |

|

能見松平家

|

| 三河の松平氏の庶流。松平信光の八男松平光親を祖とする。三河国額田郡能見を領したことから能見松平家 |

| 3代重吉の頃から徳川家康に仕えた。家康の岡崎独立時代から豊臣秀吉死後の覇権掌握期は4代重勝、 |

| 5代重忠の頃に当たる。その間の能見松平家は長篠の戦いや大坂夏の陣など戦功を挙げている。 |

| その後、本家は遠江国横須賀藩2万6千石、出羽国上山藩4万石、摂津国三田藩3万石、 |

| 豊後国高田藩3万7千石と移封を続けた。7代英親の時から豊後国杵築藩3万2千石で定着、 |

幕末まで存続する。 |

| 長沢松平家 |

| 長沢城(三河国宝飯郡長沢)を本拠地としたため、長沢松平家と呼ばれた。 |

| なお、摂津源氏とされる大河内氏から分家に養子として入った松平正綱が大名として |

取り立てられただけでなく、正綱の後継として入嗣した甥の信綱が松平伊豆守家として

大成させて本家より栄えたため、江戸時代の長沢松平家は傍流の大河内松平家を指す |

| 場合が多いようである。長沢松平家は三代松平信光の十一男(異説あり)親則を祖とする。 |

| 本拠地は長沢城(ながさわじょう)であった。徳川家康の従弟・松平上野介康忠がある。 |

| 徳川十六神将に挙げられるなど、戦功は多かった。康忠の子・康直が嗣子無きまま病没したため、 |

| 家康の七男・松千代を養子に迎えて家名存続を図った。その松千代が夭折すると、 |

| 今度は家康六男(松千代の同母兄)を新たな養子とした。これが松平忠輝である。 |

| 忠輝は異母兄の将軍徳川秀忠により改易。長沢松平家の家名は断絶してしまう。 |

|

大給松平家

|

| 松平親忠の次男松平乗元を祖とする松平氏の庶流。 |

| 三河国加茂郡大給(現在の愛知県豊田市)を領したことから大給松平家と称する。 |

| 松平宗家(徳川氏)に仕え、江戸時代には譜代大名4家のほか、数多くの旗本を出した。 |

| 西尾藩(本家、乗元系統)府内藩(親清系統)岩村藩(乗政系統) |

|

滝脇松平家

|

| 松平親忠の九男松平乗清を祖とする松平氏の庶流。 |

| 三河国加茂郡滝脇(現在の愛知県豊田市)を領したことから滝脇松平家と称した。 |

| 頭角を現したのは乗清から5代目に当たる正勝のときで、大坂の陣で功績を立てた。 |

7代信孝から武蔵・上野の両国1万石で大名に取り立てられる。

のち駿河国小島藩に移封され、子孫は幕末まで |

|

| 福釜松平家 |

| 松平長親の次男松平親盛を祖とする松平氏の庶流。 |

| 三河国碧海郡福釜(現在の愛知県安城市福釜町)を領したことから福釜松平家と称する。 |

| 3代親俊から徳川家康に仕え、4代康親のとき、家康の関東転封に従い大番頭となり、下総・武蔵の両国に |

| 領地を与えられ、禄高は1千石余りとなる。関ヶ原の戦い、大坂の陣に加わり、康親は伏見城番を勤めるが、 |

| 大名には取り立てられず旗本どまりで、松平一族のなかでは優遇されなかった。 |

| 本家は元禄年間、松平康永が嗣子無く没したため絶家となったが、庶流はその後も存続している。 |

|

桜井松平家

|

| 松平宗家5代松平長忠の次男(三男とも)松平内膳信定を祖とする松平氏の庶流。 |

| 三河国碧海郡桜井(現在の愛知県安城市)を領したことから桜井松平家と称する。 |

| 父の偏愛を受けた信定は、松平宗家の座に執着するあまり、宗家の7代目であった甥・次郎三郎清康を |

| 疎ましく思っていた。森山崩れ(守山崩れ)における清康の横死を絶好の機ととらえると、義兄・織田信秀の |

| 後ろ盾を受けて岡崎城を占拠、清康の嫡男・広忠を放逐する。だが、広忠を正統なる跡目と認める |

| 阿部定吉や大久保忠俊などの多数派に対し、信定を推戴する者は皆無に等しい状態であった。 |

| これで信定が宗家に服従したわけではなく、信定の孫・与一郎忠正の代に至っても、宗家に対する |

| 敵対的姿勢を変えなかった。 |

| 初期には武蔵松山藩・遠江浜松藩に封じられるが、短命の当主が多く、一時改易されたが、 |

| 後に上総佐貫藩として復活した。以後、駿河田中藩・遠江掛川藩・遠江飯山藩・遠江掛川藩(再封)を |

| 経て摂津尼崎藩にて明治維新を迎えた。 |

|

東条松平家

|

| 清和源氏新田氏流松平氏の庶流。始祖は松平宗家5代目松平長親の三男松平右京亮義春。 |

| 三河国の東条城を居城とし東条松平家と呼ばれた。青野松平家とも。 |

| 初代・松平義春は清康・広忠と松平氏の困難な時期も宗家を支持した。 |

| 義春の孫甚太郎家忠は1581年(天正9年)病没したが嗣子なく、徳川家康はその四男福松丸(忠吉)を |

| 養子として跡職をつがせる。忠吉は武蔵国忍城10万石に封ぜられ、のち尾張国清洲城52万石を領して |

| 徳川宗家の支柱として重きをなした。1607年(慶長12年)3月5日に嗣子無く夭折する。 |

| 家康はその名跡の存続をせず、甲斐国甲府藩主の九男五郎太(義直)を清洲に移して |

| 尾張徳川家を創設した為、1607年(慶長12年)閏4月26日、東条松平家は断絶した。 |

|

藤井松平家

|

| 松平長親の五男松平利長を祖とする松平氏の庶流。三河国碧海郡藤井を領したことから |

| 藤井松平家と称する。2代勘四郎信一のとき、小牧・長久手の戦い、関ヶ原の戦いなどで活躍した。 |

| 徳川家康からの信頼も厚く、慶長6年(1601年)には大名に列し、常陸国新治郡土浦藩3万5千石を領した。 |

| 忠国と子信之の2代で、上野国高崎藩5万石、丹波国篠山藩5万石、播磨国明石藩7万石、 |

| 大和国郡山藩12万石総国古河藩9万石と各地を移封された。 |

| しかし、6代目の松平忠之が乱心して改易される。その後、忠之の同母弟で大和国興留藩主 |

| だった松平信通に家督相続が認められた。 |

|

| 三木松平家 |

三木城(愛知県岡崎市上三ツ木町)を居城とした。 |

| 岩津松平家 |

| 室町時代(15世紀)に西三河地方に分出した松平氏の一流。 |

| 三河松平氏の宗家2代目当主とされる松平泰親が岩津城(岡崎市岩津町東山(城山))を |

| 本拠にしたのに始まるその後、信光・親長と継承されたが、今川氏の岩津城攻撃を受けて衰退し、 |

松平氏庶流の安城松平家が岩津家に代わって惣領家化した。その後、岡崎の宗家第八代

(安城家の五代目)・広忠の代には岩津家の |

| 跡が絶え、三木松平家とされる信孝によって遺領が押領されたという。 |

|

| 鴨松平家 |

鴛鴨城(愛知県豊田市鴛鴨町)を居城とした。 |

| 鵜殿松平家 |

| 三河国発祥の松平氏の庶流。松平氏宗家の第6代・松平信忠の子にして清康の弟にあたる松平康孝を |

| 鵜殿松平であるとする説が代表的であるが、別に五井松平家の第4代松平忠次(弥九郎・外記)の |

| 弟・信次の子孫が鵜殿氏を称したとする説がある。 |

| 五井松平家の第2代元心の次男・忠定は深溝松平家初代となったが、五井家も深溝家ももその |

| 根拠地はともに現在の蒲郡市域およびその近隣の地に所在しておる |

|

|

| 各松平家 譜代大名 |

|

形原松平氏

|

松平信光の四男与副(与嗣とも)を祖とする松平氏の庶流。宗家の家康へ従うようになったのは4代家広のときからで、

家広とその子・5代家忠は長篠の戦い、6代家信の小牧・長久手の戦いや小田原征伐での功績が著しく、

元和4年(1618年)、家信の頃に故地三河国形原藩1万石の大名となる。

松平 与副(まつだいら ともすけ)

室町時代中期から戦国時代頃の人物。形原松平家の祖。松平信光の五男

|

松平 家信(まつだいら いえのぶ

形原松平家の第6代当主、早くから徳川家康に仕え、天正10年(1582年)の織田信長の武田氏攻めが始まると、

家康軍に従軍して功を挙げた。小田原征伐後、家康が関東に移されると、上総五井藩に5000石を与えられた。

元和4年(1618年)、旧領の形原藩へ戻され1万石を領する大名となる。

| 1 |

形原藩 |

譜代。1万石 三河国

1.松平家信(いえのぶ)従四位下、紀伊守

|

| 2 |

高槻藩 |

譜代。2万石 摂津国 (1619年 - 1635年)

1.松平家信(いえのぶ)従四位下、紀伊守

|

| 3 |

佐倉藩 |

譜代。4万石 下総国

1.松平家信(いえのぶ)従四位下、紀伊守

2.松平康信(やすのぶ)従四位下、若狭守 家信の次男

|

| 4 |

高槻藩 |

譜代。3.6万石 摂津国

1.松平康信(やすのぶ)従四位下。若狭守。松平家信の次男

|

| 5 |

篠山藩 |

譜代。5万石 丹波国

| 1.松平康信(やすのぶ)従四位下。若狭守。松平家信の次男 |

| 2.松平典信(すけのぶ 従五位下、大和守、駿河守 |

康信の長男 |

| 3.松平 信利(のぶとし 従五位下、主膳正 |

典信の次男 |

| 4.松平信庸(のぶつね 紀伊守、従四位下、侍従 |

典信の三男 |

| 5.松平信岑(のぶみね 従四位下、佐渡守、紀伊守 |

信庸の長男 |

|

| 6 |

亀山藩 |

譜代。5万石 丹波国 (1749年 - 1871年)

| 1.信岑(のぶみね)〔従四位下、紀伊守〕 |

|

| 2.信直(のぶなお)〔従五位下、紀伊守〕 |

松平信岑の弟・松平庸倫の長男 |

| 3.信道(のぶみち)〔従五位下、紀伊守〕 |

信直の長男 |

| 4.信彰(のぶかた)〔従五位下、紀伊守〕 |

信道の長男 |

| 5.信志(のぶざね)〔従五位下、紀伊守〕 |

大身旗本の松平庸孝の長男 |

| 6.信豪(のぶひで)〔従五位下、紀伊守〕 |

信志の七男 |

| 7.信義(のぶよし)〔従四位下、紀伊守・侍従〕 |

分家の旗本・松平庸煕の長男 |

| 8.信正(のぶまさ)〔従五位下、図書頭〕 |

信豪の七男 |

廃藩置県

|

|

|

深溝松平家

|

| 松平忠定を祖とする松平氏の分枝。十八松平の一つ。先祖を松平信光まで遡ると徳川家康と共通の祖となる家である。 |

| 大永4年(1524年)、五井松平元心が宗家松平長親の命により額田郡深溝城主・大場次郎左衛門を討ち獲るが、 |

| 元心の戦功を譲られた弟・松平忠定によって深溝松平家は発足されたという。 |

| その後も深溝城主であり続けた。2代大炊助好景、3代主殿助伊忠は徳川家康の岡崎城での独立期から「善明堤の戦い」 |

| などで働きを示し続けた。4代主殿頭家忠は酒井忠次の指揮下に組み込まれるが、「長篠の戦い」などで功を挙げた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

松平 家忠(まつだいら いえただ)

深溝松平家第3代当主松平伊忠と鵜殿長持の娘の長男家忠が元服したころの深溝松平家は、本家である徳川家康に服属し、

家康に東三河の支配を任されていた酒井忠次(吉田城代)の指揮下にあった。

| 1 |

忍 藩

おし |

譜代。1万石 武蔵国 現在の埼玉県行田市

1.松平家忠(いえただ)

|

| 2 |

小見川藩

おみがわ |

譜代。1万石 下総国

1.松平家忠

2.松平忠利(ただとし)〈従五位下・主殿頭〉 家忠の長男

|

| 3 |

深溝藩

ふこうず |

譜代。1万石 三河国

1.松平忠利(ただとし)〈従五位下・主殿頭〉

|

| 4 |

吉田藩 |

譜代。3万石 三河国

1.松平忠利(ただとし)〈従五位下・主殿頭〉

2.松平忠房(ただふさ)主殿頭、従四位下 忠利の長男

|

| 5 |

刈谷藩 |

譜代。3万石 三河国

1.松平忠房(ただふさ)従五位下。主殿頭。大坂加番

|

| 6 |

福知山藩 |

譜代。4.6万石 丹波国

1.松平忠房(ただふさ)<従五位下。主殿頭>

|

| 7 |

島原藩 |

譜代。6.5万石 肥前国

| 1.忠房(ただふさ)〔従四位下、主殿頭〕 |

忠利の長男 |

| 2.忠雄(ただお)〔従四位下、主殿頭〕 |

分家の旗本・深溝松平伊行の次男 |

| 3.忠俔(ただみ)〔従五位下、主殿頭〕 |

分家の松平次章の四男 |

| 4.忠刻(ただとき)〔従五位下、主殿頭〕 |

分家の大身旗本・松平勘敬の次男 |

| 5.忠祗(ただまさ)〔従五位下、主殿頭〕 |

忠刻の長男 |

|

| 8 |

宇都宮藩 |

譜代。6.6万石 肥前国

1.松平忠祇(ただまさ)従五位下。主殿頭

2.松平忠恕(ただひろ)従五位下、主殿頭 忠刻の次男

|

| 9 |

島原藩 |

譜代。6.5万石 肥前国

| 1.忠恕(ただひろ)〔従五位下、大和守〕 |

|

| 2.忠馮(ただより)〔従五位下、主殿頭〕 |

忠恕の六男 |

| 3.忠侯(ただよし)〔従五位下、主殿頭〕 |

忠馮の四男 |

| 4.忠誠(ただなり)〔従五位下、主殿頭〕 |

忠侯の次男 |

| 5.忠精(ただきよ)〔従五位下、主殿頭〕 |

忠侯の四男 |

| 6.忠淳(ただあつ)〔従五位下、主殿頭〕 |

伊予宇和島藩主伊達宗紀の四男 |

| 7.忠愛(ただちか)〔従五位下、主殿頭〕 |

松平忠篤(第3代藩主・松平忠侯の弟)の長男 |

| 8.忠和(ただかず)〔従五位下、主殿頭〕 |

常陸水戸藩主徳川斉昭の十六男 |

廃藩置県

|

|

|

能見松平家

|

三河の松平氏の庶流。松平信光の八男松平光親を祖とする。三河国額田郡能見(現在の愛知県岡崎市能見町)を

領したことから能見松平家と称す。3代重吉の頃から徳川家康に仕えた。

家康の岡崎独立時代から豊臣秀吉死後の覇権掌握期は4代重勝、5代重忠の頃に当たる。

|

松平 重吉

戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。能見松平家当主。通称は二郎右衛門。松平重親の長男。

永禄元年(1558年)、主君・今川氏に背いた鈴木日向守の居城・寺部城攻めの際は松平元信(後の徳川家康)

に従って功績を立てた。

三河一向一揆が起きると酒井忠尚の居城・上野城を攻め、戦功を挙げる。

| 1 |

三条藩 |

譜代。2万石 越後国

1.松平重勝(しげかつ) 初期の大番頭 家康の六男松平忠輝の附家老

|

| 2 |

関宿藩 |

譜代。2.6万石 下総国

1.松平重勝(しげかつ)<従五位下。大隅守>

|

| 3 |

横須賀藩 |

譜代。2.6万石 遠江国

1.松平重勝(しげかつ)<従五位下。大隅守>

2.重忠(しげただ)従五位下。丹後守。<駿府城代> 重勝の長男

|

| 4 |

上山藩 |

譜代。4万石 羽前国

1.松平重忠(しげただ)<従五位下。丹後守>

2.松平重直(しげなお)<従五位下。丹後守> 信濃松本藩主・小笠原秀政の四男

(大御所・徳川秀忠の命により、能見松平家の松平重忠の娘婿となる。)

|

| 5 |

三田藩 |

譜代。4万石 摂津国

1.重直(しげなお)〔従五位下、丹後守〕

|

| 6 |

高田藩 |

譜代。3.7万石→3.2万石 豊後国

1.重直(しげなお)〔従五位下、丹後守〕

2.英親(ひでちか)〔従五位下、市正〕分与により3.2万石 重直の長男

|

| 7 |

杵築藩

木付藩

きつきはん |

譜代。3.2万石 豊後国 (1645年 - 1871年)

| 1.英親(ひでちか)〔従五位下、市正〕 |

|

| 2.重栄(しげよし)〔従五位下、日向守 寺社奉行〕 |

英親の長男 |

| 3.重休(しげやす)〔従五位下、豊前守〕 |

重栄の次男 |

| 4.親純(ちかずみ)〔従五位下、東市正〕 |

常陸麻生藩主・新庄直詮の十三男 |

| 5.親盈(ちかみつ)〔従五位下、市正〕 |

親純の長男 |

| 6.親貞(ちかさだ)〔従五位下、筑後守〕 |

親盈の長男 |

| 7.親賢(ちかかた)〔従五位下、駿河守〕 |

親盈の次男 |

| 8.親明(ちかあきら)〔従五位下、備中守 奏者番〕 |

親貞の次男 |

| 9.親良(ちかよし)〔従五位下、河内守 寺社奉行〕 |

親明の長男 |

| 10.親貴(ちかたか)〔従五位下、河内守〕 |

親良の長男 |

廃藩置県

|

|

|

大給松平家

おぎゅう 本家

|

松平親忠の次男松平乗元を祖とする松平氏の庶流。三河国加茂郡大給を領したことから大給松平家と称する。

松平宗家(徳川氏)に仕え、江戸時代には譜代大名4家のほか、数多くの旗本を出した。十八松平の一つ。

松平 家乗(まつだいら いえのり)

大給松平家第5代・松平真乗の長男,戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。

天正15年、主君・徳川家康から偏諱を授かって家乗と名乗った。天正18年、家康が関東に移封されると、

上野国那波郡内に1万石の所領を与えられる。

|

| 1 |

那波藩 |

譜代。1万石 上野国 群馬県伊勢崎市

1.松平家乗(いえのり)従五位下、和泉守 真乗の長男

|

| 2 |

岩村藩 |

譜代。2万石 美濃国

1.松平家乗(いえのり) 従五位下。和泉守

2.松平乗寿(のりなが) 従五位下。和泉守。奏者番。老中 家乗の長男

|

| 3 |

浜松藩 |

譜代。3.5万石 遠江国

1.松平乗寿(のりなが)<従五位下・和泉守>〔奏者番・老中〕

|

| 4 |

館林藩 |

譜代。6万石→5.5万石 上野国

1.松平乗寿(のりなが)<従五位下、和泉守>

2.松平乗久(のりひさ)<従五位下、和泉守> 乗寿の長男

|

| 5 |

佐倉藩 |

譜代。6万石 下総国

1.松平乗久(のりひさ)<従五位下、和泉守> |

| 6 |

唐津藩 |

譜代。7万石→6万石 肥前国

1.乗久(のりひさ)〔従四位下、和泉守〕松平乗寿の長男

2.乗春(のりはる)〔従五位下、和泉守〕乗久の次男

3.乗邑(のりさと)〔従四位下、和泉守・侍従〕 乗春の長男

|

| 7 |

鳥羽藩 |

譜代。6万石 志摩国

1.松平乗邑(のりさと)<従四位下。和泉守。侍従>

|

| 8 |

伊勢亀山藩 |

譜代。6万石 伊勢国

1.松平乗邑(のりさと)従四位下。和泉守。侍従

|

| 9 |

淀 藩 |

譜代。6万石 山城国

1.松平乗邑(のりさと)従四位下。和泉守。侍従

|

| 10 |

佐倉藩 |

譜代。6万石 下総国

1.松平乗邑(のりさと)従四位下。和泉守。侍従 |

| 11 |

山形藩 |

譜代。6万石 羽前国 (1746年 - 1764年)

1.松平乗邑(のりさと)従四位下。和泉守。侍従

|

| 12 |

西尾藩 |

譜代。6万石 三河国

| 1.松平和泉守乗祐〔奏者番・寺社奉行・大坂城代〕従四位下 |

乗邑の次男 |

| 2.松平和泉守乗完〔奏者番・寺社奉行・京都所司代・老中〕従四位下 |

乗祐の五男 |

| 3.松平和泉守乗寛〔奏者番・寺社奉行・京都所司代・老中〕従四位下 |

乗完の長男 |

| 4.松平和泉守乗全〔奏者番・寺社奉行・大坂城代・老中〕従四位下 |

乗寛の長男 |

| 5.松平和泉守乗秩〔奏者番・寺社奉行〕従五位下 |

乗寛の四男 |

廃藩置県

|

|

|

大給松平家

おぎゅう 分家

|

松平 近正(まつだいら ちかまさ)

戦国時代から安土桃山時代の武将。松平乗元の次男・松平親清(近清)の子。

天正11年(1583年)、父の没後、大沼城主となり、大給松平宗家に家老として仕えた。石川数正が豊臣秀吉の

元へ出奔する前に誘われたが拒絶したという。

徳川家康の関東入りの時、上野国群馬郡三蔵5500石を賜り、宗家より独立した。

慶長5年(1600年)、伏見城留守居となり、伏見城の戦いで三の丸を松平家忠とともに守るが、

守将鳥居元忠らとともに討死した。この功により、嫡男一生は加増され1万石を与えられ諸侯に列した。

|

松平 一生(まつだいら かずなり)

安土桃山時代の武将、江戸時代初期の譜代大名で、下野板橋藩の初代藩主。一生系大給松平家初代

元亀元年(1570年)、大給松平近正の長男として生まれる。天正13年(1585年)から徳川家康の近臣として仕え、

慶長5年(1600年)に関ヶ原の戦いの前哨戦となった伏見城の戦いで父が戦死したため、家督を継いだ。

関ヶ原の後、父の武功を家康から賞されて、上野三蔵5000石から下野板橋1万石に加増移封されて大名となる。

| 1 |

板橋藩 |

譜代。1万石 下野国 現在の栃木県日光市板橋

1.松平一生(かずなり) 近正の長男

2.松平成重(なりしげ) 一生の長男

|

| 2 |

西尾藩 |

譜代。2万石 三河国 1617年 - 1621年

1.松平右近将監成重

|

| 3 |

亀山藩 |

譜代。2.2万石 丹波国 (1621年 - 1634年)

1.成重(なりしげ)〔従五位下、右近将監〕

2.忠昭(ただあき)〔従五位下、信濃守〕 成重の次男

|

| 4 |

亀川藩 |

豊後国

寛永11年(1634年)、松平忠昭が丹波亀山藩から移封されて立藩した

翌寛永12年(1635年)に忠昭は中都留藩に転封となったため、当藩は廃藩

|

| 5 |

中津留藩 |

豊後国

寛永12年(1635年)、松平忠昭が亀川藩から移封されて立藩した

寛永19年(1642年)に忠昭は豊後高松藩に転封となったため、当藩は廃藩となった

|

| 6 |

豊後

高松藩 |

豊後国

江戸時代前期に豊後国大分郡周辺を領有した藩。藩庁として小路口村(現在の大分県大分市高松)

に屋敷が営まれた。寛永19年(1642年)、松平忠昭が中津留藩から移封されて立藩した。

明暦4年(1658年)に忠昭は府内藩に転封となったため、当藩は廃藩となった。

|

| 7 |

府内藩 |

譜代。2.1万石 豊後国 (1656年 - 1871年)

| 1.忠昭(ただあき)〔従五位下、左近将監〕 |

成重の次男 |

| 2.近陳(ちかのぶ)〔従五位下、対馬守〕 |

忠昭の長男 |

| 3.近禎(ちかよし)〔従五位下、対馬守 寺社奉行〕 |

近陳の次男 |

| 4.近貞(ちかさだ)〔従五位下、対馬守〕 |

三河国田原藩主・三宅康雄の次男 |

| 5.近形(ちかのり)〔従五位下、主膳正〕 |

近貞の長男 |

| 6.近儔(ちかとも)〔従五位下、長門守〕 |

近形の長男 |

| 7.近義(ちかよし)〔従五位下、主膳正〕 |

近形の三男 |

| 8.近訓(ちかくに)〔従五位下、左衛門佐〕 |

近儔の次男 |

| 9.近信(ちかのぶ)〔従五位下、信濃守〕 |

富山藩主・前田利幹の次男 |

| 10.近説(ちかよし)〔従五位下、左衛門尉 若年寄・会計奉行〕 |

伊勢国桑名藩主松平定永の11男 |

廃藩置県

|

|

| 真次系大給松平家 |

松平真次(さねつぐ)

大給松平宗家6代松平家乗の弟で、7000石旗本して江戸初期頃、真次は男子に恵まれなかったため、

乗次が誕生する前に養子として乗真を迎えていた。

松平 乗次(まつだいら のりつぐ)

三河大給藩の初代藩主。奥殿藩大給松平家初代

寛永9年(1632年)3月20日、7000石の旗本である松平真次の長男として生まれる。

真次は男子に恵まれなかったため、乗次が誕生する前に養子として乗真を迎えていた。

そのため正保3年(1646年)に真次が死去すると、その領地と家督をめぐって両者が争った。

結局は第3代将軍・徳川家光の裁定により、乗次が家督と4000石、乗真が3000石をそれぞれ相続することとなる

| 1 |

大給藩 |

譜代。1.6万石 三河国

| 1.松平乗次(のりつぐ) 従五位下 縫殿頭 |

|

| 2.松平乗成(のりなり) 従五位下 縫殿頭 |

乗次の長男 |

| 3.松平乗真(のりざね) 従五位下 縫殿頭 |

旗本 本多正種(本多正貫の孫)の長男 |

|

第3代藩主・松平乗真の代に至ると、大給は山間にあって交通の便も悪く手狭となったことから

正徳元年(1711年)4月28日、藩庁を領内の奥殿に移転した。

| 2 |

奥殿藩 |

譜代。1.6万石 三河国

| 1.松平乗真(のりざね) 従五位下 縫殿頭 旗本 本多正種(本多正貫の孫)の長男 |

| 2.松平盈乗(みつのり) 従五位下 縫殿頭 |

乗真の長男 |

| 3.松平乗穏(のりやす) 従五位下 石見守 |

盈乗の長男 |

| 4.松平乗友(のりとも) 従五位下 兵部少輔 |

乗穏の次男 |

| 5.松平乗尹(のりただ) 従五位下 主水正 |

乗穏の四男 |

| 6.松平乗羨(のりよし) 従五位下 縫殿頭 |

乗友の次男 |