| 1前田氏 |

2島津氏 |

3伊達氏 |

4細川氏 |

5黒田氏 |

6浅野氏 |

7毛利氏 |

8吉川 |

| 9鍋島氏 |

10池田氏 |

11蜂須賀氏 |

12山内氏 |

13有馬氏 |

14佐竹氏 |

15南部氏 |

16生駒氏 |

| 17真田氏 |

18上杉氏 |

19津軽氏 |

20森 氏 |

21京極氏 |

22田中氏 |

23立花氏 |

24宗 氏 |

| 25小出氏 |

26加藤氏 |

27加藤氏 |

28加藤氏 |

29福島氏 |

30松浦氏 |

31伊東 |

32伊東 |

| 33戸沢氏 |

34最上氏 |

35蒲生氏 |

36織田氏 |

37織田氏 |

|

|

外様大名は、いわゆる譜代大名に対して、関ヶ原の戦い前後に新しく徳川氏の支配体系に組み込まれた大名を指す。

外様大名には大領を治める大名も多い。譜代大名は元は豊臣政権下のいち大名に過ぎなかった徳川家康のさらに

家臣という立場だったのに対し、外様大名は元は豊臣政権下において家康と肩を並べる大名家だったからである。

松平の名字を授与されることもあった。

松平加賀守家 - 前田家。加賀藩主 松平陸奥守家 - 伊達家。陸奥仙台藩主

松平薩摩守家 - 島津家。薩摩藩主 松平長門守家 - 毛利家。長州藩主

松平筑前守家 - 黒田家。筑前福岡藩主 松平安芸守家 - 浅野家。安芸広島藩主

松平肥前守家 - 鍋島家。肥前佐賀藩主 松平阿波守家 - 蜂須賀家。阿波徳島藩主

松平土佐守家 - 山内家。土佐藩主 松平因幡守家、松平備前守家 - 池田家。鳥取藩主、岡山藩主

|

|

| |

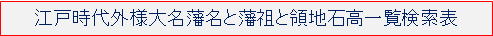

藩 銘 |

支藩名 |

藩祖名 |

国名 |

石高 |

|

| |

加賀藩 |

宗家 |

前田利長 |

加賀 |

102万石 |

|

| 富山藩 |

前田利次 |

越中富山 |

10万石 |

|

| 大聖寺藩 |

前田利治 |

加賀大聖寺 |

7万石→10万石 |

|

| 七日市藩 |

前田利孝 |

上野国 |

1万石 |

|

| |

薩摩藩 |

宗家 |

島津家久 |

鹿児島 |

77万石 |

|

| 佐土原藩 |

島津以久 |

日向佐土原 |

3万石→2.7万石 |

|

| |

仙台藩 |

|

伊達政宗 |

陸奧仙台 |

62万石→28万石 |

|

| 一関藩 |

田村宗良 |

陸奧一関 |

3万石 |

|

| 中津山藩 |

伊達村和 |

陸奥国 |

3万石 |

改易 |

| 岩沼藩 |

田村宗良 |

陸前国 |

3万石 |

改易 |

| |

宇和島藩 |

|

伊達秀宗 |

伊予 |

10万石→7万石 |

|

| 伊予吉田藩 |

伊達宗純 |

伊予 |

3万石 |

陣屋 |

| |

熊本藩 |

|

加藤 清正 |

肥後 |

52万石 |

改易 |

| |

熊本藩 |

宗家 |

細川忠興 |

肥後熊本 |

54万石 |

|

| |

|

宇土藩 |

細川行孝 |

肥後宇土 |

3万石 |

|

| |

|

肥後新田藩 |

細川利重 |

肥後 |

3.5万石 |

|

| |

谷田部藩 |

|

細川興元 |

下野国 |

1万石 |

|

| |

福岡藩 |

|

黒田長政 |

筑前国 |

52.3万石 |

|

| 秋月藩 |

黒田長興 |

筑前国 |

5万石 |

秋月陣屋 |

| 東蓮寺藩 |

黒田高政 |

|

4万石 |

陣屋 廃藩 |

| |

広島藩 |

|

浅野幸長 |

安芸 |

42.6万石 |

|

| 三次藩 |

浅野長治 |

備後 |

5万石 |

廃藩 |

| 広島新田藩 |

浅野長賢 |

安芸 |

3万石 |

|

| |

赤穂藩 |

|

浅野長直 |

播磨 |

5.3万石 |

改易 |

| |

長州藩 |

|

毛利輝元 |

長門 |

36.9万石 |

|

| |

|

長府藩 |

毛利秀元 |

長門 |

6万石→5万石 |

櫛崎城 |

| |

|

清末藩 |

毛利元知 |

長門国 |

1万石 |

|

| |

岩国藩 |

岩国藩 |

吉川広家 |

周防岩国 |

3万石→6万石 |

岩国城 |

| |

|

徳山藩 |

毛利就隆 |

周防徳山 |

4.5万石 |

徳山城 |

| |

佐伯藩 |

|

毛利高政 |

豊後 |

2万石 |

佐伯城 |

| |

佐賀藩(鍋島藩) |

|

鍋島勝茂 |

肥前 |

35.7万石 |

佐賀城 |

| |

|

蓮池藩 |

鍋島直澄 |

肥前国 |

5.2万石 |

陣屋 |

| |

|

小城藩 |

鍋島元茂 |

肥前国 |

7.5万石 |

|

| |

|

鹿島藩 |

鍋島忠茂 |

肥前国 |

2.5万石 |

|

| |

岡山藩 |

|

池田輝政 |

備前国 |

31.5万石 |

岡山城 |

| |

|

鴨方藩 |

池田政言 |

備中国 |

2.5万石 |

鴨方陣屋 |

| |

|

生坂藩 |

池田輝録 |

備中国 |

1.5万石 |

|

| |

天城池田家 |

|

池田元助 |

備前国 |

3.2万石→3万石 |

陣屋 |

| |

鳥取藩 |

|

池田忠継 |

因幡国 |

32.5万石 |

鳥取城 |

| |

|

鹿奴藩 |

池田仲澄 |

因幡国 |

2.5万石→3万石 |

|

| |

|

若桜藩 |

池田清定 |

因幡国 |

2万石 |

|

| |

山崎藩 |

|

池田 恒元 |

播磨国 |

3万石 |

山崎陣屋 断絶 |

| |

備中松山藩 |

|

池田 長吉 |

備中 |

6.5万石 |

断絶 |

| |

徳島藩 |

|

蜂須賀至鎮 |

阿波国 |

17.5万石→25万石 |

徳島城 |

| |

|

富田藩 |

蜂須賀隆重 |

阿波国 |

5万石 |

廃藩 |

| |

土佐藩 |

|

山内 一豊 |

土佐国 |

22.2万石 |

高知城 |

| |

|

土佐新田藩 |

山内豊産 |

土佐国 |

1.3万石 |

|

| |

|

中村藩 |

山内康豊 |

土佐国 |

2万石 |

|

| |

久留米藩 |

|

有馬 豊氏 |

筑後国 |

21万石 |

久留米城 |

| |

久保田藩 |

|

佐竹義宣 |

出羽国 |

20万石 |

久保田城 |

| |

|

岩崎藩(新田藩 |

佐竹義長 |

出羽国 |

|

陣屋 |

| |

南部藩(盛岡藩) |

|

南部 利直 |

陸奥国 |

10万石 |

盛岡城 |

| |

|

八戸藩 |

南部直房 |

陸奥国 |

2万石 |

八戸城 |

| |

|

七戸藩(新田) |

南部信鄰 |

陸奥国 |

1.1万石 |

|

| |

矢島藩 |

|

生駒高俊 |

羽後国 |

1万石→1.5万石 |

|

| |

松代藩 |

|

真田信之 |

信濃国 |

10万石 |

松代城 |

| |

|

沼田藩 |

真田信之 |

上野国 |

3万石 |

沼田城 改易 |

| |

米沢藩 |

|

上杉景勝 |

出羽国 |

30万石→15万石 |

米沢城 |

| |

|

米沢新田藩 |

上杉勝周 |

出羽国 |

|

廃藩 |

| |

弘前藩 |

|

津軽 為信 |

陸奧国 |

4.7万石→10万石 |

弘前城 |

| |

|

黒石藩 |

津軽信英 |

陸奧国 |

1万石 |

|

| |

赤穂藩 |

|

森 忠政 |

播磨国 |

2万石 |

赤穂城 |

| |

三日月藩 |

|

森 長俊 |

播磨国 |

1.5万石 |

陣屋 |

| |

丸亀藩 |

宗家 |

京極 高次 |

讃岐国 |

6万石→5.1万石 |

丸亀城 |

| |

|

多度津藩 |

京極高通 |

讃岐国 |

1万石 |

|

| |

豊岡藩 |

|

京極高三 |

但馬国 |

3.5万石→1.5万石 |

豊岡陣屋 |

| |

峰山藩 |

|

京極高通 |

丹後国 |

1.3万石 |

|

| |

柳河藩 |

|

田中吉政 |

筑後国 |

32.5万石 |

改易 |

| |

柳河藩 |

|

立花 宗茂 |

筑後国 |

10.9万石 |

|

| |

三池藩 |

|

|

筑後国 |

1万石 |

|

| |

下手渡藩 |

|

|

陸奥国 |

1万石 |

|

| |

対馬府中藩 |

|

宗 義智 |

対馬国 |

2万石→10万石 |

桟原城 |

| |

出石藩 |

|

小出秀政 |

但馬国 |

5万石→6万石 |

|

| |

園部藩 |

|

小出 吉親 |

丹波国 |

2.9万石→2.4万石 |

|

| |

水口藩 |

|

加藤 嘉明 |

近江国 |

2.5万石 |

|

| |

大洲藩 |

宗家 |

加藤貞泰 |

伊予国 |

6万石 |

|

| |

|

新谷藩 |

加藤直泰 |

伊予国 |

1万石 |

陣屋 |

| |

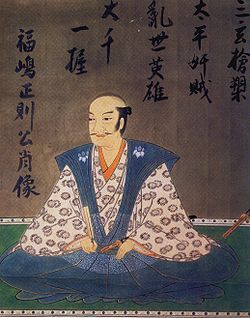

高井野藩 |

|

福島 正則 |

信濃国 |

4.5万石→2万石 |

陣屋 断絶 |

| |

平戸藩 |

宗家 |

松浦 鎮信 |

肥前国 |

6.3万石 |

平戸城 |

| |

|

平戸新田藩 |

松浦 昌 |

肥前国 |

1万石 |

|

| |

飫肥藩 |

|

伊東 祐兵 |

日向国 |

5.7万石 |

飫肥城 |

| |

岡田藩 |

|

伊東長次 |

備中国 |

1.1万石 |

|

| |

新庄藩 |

|

戸沢 政盛 |

羽前国 |

6.8万石 |

新庄城 |

| |

山形藩 |

|

最上 義光 |

羽前国 |

57万石 |

山形城 改易 |

| |

伊予松山藩 |

|

蒲生 氏郷 |

陸奥 |

91万 |

断絶 |

| |

天童藩 |

|

織田信良 |

羽前国 |

2万石 |

|

| |

丹波柏原藩 |

|

織田 信雄 |

丹波国 |

2万石 |

|

| |

芝村藩 |

|

織田長政 |

大和国 |

1万石 |

|

| |

柳本藩 |

|

織田尚長 |

|

1万石 |

|

| |

相馬中村藩 |

|

相馬 利胤 |

磐城国 |

6万石 |

中村城 |

| |

三春藩 |

|

秋田 実季 |

磐城国 |

5万石 |

三春城 |

| |

臼杵藩 |

|

稲葉貞通 |

豊後国 |

5万石 |

臼杵城 |

| |

喜連川藩 |

|

喜連川 頼氏 |

下野国 |

5千石 |

|

| |

足守藩 |

|

木下 家定 |

備中国 |

2.5万石 |

|

| |

日出藩 |

|

木下 延俊 |

豊後国 |

3万石→2.5万石 |

|

| |

岡 藩 |

|

中川 清秀 |

豊後国 |

7万石 |

|

| |

二本松藩 |

|

丹羽長重 |

陸奥国 |

10万石→5万石 |

|

| |

新発田藩 |

|

溝口 秀勝 |

越後国 |

6万石 |

新発田城 |

| |

沢海藩 |

|

.溝口善勝 |

越後国 |

1.4万石→1万石 |

改易 |

| |

龍野藩 |

|

脇坂 安治 |

播磨国 |

5.3万石 |

|

| |

大溝藩 |

|

分部 光信 |

近江国 |

2万石 |

|

| |

村上藩 |

|

村上 頼勝 |

越後国 |

9万石 |

改易 |

| |

井伊谷藩 |

|

近藤 秀用 |

遠江国 |

1.5万石 |

廃藩 |

| |

郡上藩 |

|

金森長近 |

美濃国 |

3.8万石 |

改易 |

| |

徳野藩 |

|

平岡 頼勝 |

美濃国 |

1万石 |

改易 |

| |

高須藩 |

|

徳永 寿昌 |

美濃国 |

5万石 |

改易 |

| |

黒坂藩 |

|

関 一政 |

伯耆国 |

5万石 |

改易 |

| |

新見藩 |

|

関長政 |

備中国 |

1.8万石 |

|

| |

松前藩 |

|

松前 慶広 |

渡島国 |

1万石 |

|

| |

大村藩 |

|

大村 喜前 |

肥前国 |

2.8万石 |

|

| |

津和野藩 |

|

亀井茲矩 |

石見国 |

4.3万石 |

|

| |

狭山藩 |

|

北条氏盛 |

河内国 |

1万石 |

|

| |

掛川藩 |

|

北条 氏勝 |

遠江国 |

3万石 |

改易 |

| |

亀田藩 |

|

岩城 貞隆 |

羽後国 |

2万石 |

|

| |

窪田藩 |

|

土方 雄久 |

陸奥国 |

2万石 |

改易 |

| |

菰野藩 |

|

土方 雄氏 |

伊勢国 |

1.2万石 |

|

| |

麻田藩 |

|

青木 一重 |

摂津国 |

1.2万石 |

|

| |

高鍋藩 |

|

秋月 種長 |

日向国 |

3万石→2.7万石 |

|

| |

仁正寺藩 |

|

市橋 長勝 |

近江国 |

2万石→1.7万石 |

|

| |

黒羽藩 |

|

大関 資増 |

下野国 |

2万石→1.8万石 |

|

| |

大田原藩 |

|

大田原 晴清 |

下野国 |

1.2万石→1.1万石 |

|

| |

竜田藩 |

|

片桐 且元 |

大和国 |

1万石→4万石→1万 |

無嗣改易 |

| |

小泉藩 |

|

片桐 貞隆 |

大和国 |

1.6万石→1.1万石 |

|

| |

三田藩 |

|

九鬼 守隆 |

摂津国 |

3.6万石 |

|

| |

綾部藩 |

|

九鬼隆季 |

丹波国 |

2万石 |

|

| |

森 藩 |

|

来島 通親 |

豊後国 |

1.4万石 |

|

| |

福江藩 |

|

五島 玄雅 |

肥前国 |

1.5万石 |

|

| |

人吉藩 |

|

相良頼房 |

肥後国 |

2.2万石 |

|

| |

麻生藩 |

|

新庄 直頼 |

常陸国 |

3万石→1万石 |

|

| |

出石藩 |

|

仙石 秀久 |

但馬国 |

5.8万石→3万石 |

|

| |

林田藩 |

|

建部 政長 |

播磨国 |

1万石 |

|

| |

山家藩 |

|

谷 衛友 |

丹波国 |

1.6万石→1万石 |

|

| |

苗木藩 |

|

遠山友政 |

美濃国 |

1万石 |

|

| |

本荘藩 |

|

六郷 政乗 |

羽後国 |

2万石 |

|

| |

西条藩 |

|

一柳 直重 |

伊予国 |

3万石 |

改易 |

| |

小野藩 |

|

一柳 直家 |

播磨国 |

2.8万石→1万石 |

|

| |

小松藩 |

|

一柳 直頼 |

伊予国 |

1万石 |

|

| |

福嶋藩 |

|

堀 秀治 |

越後国 |

45万石 |

改易 |

| |

三条藩 |

|

堀 直政 |

越後国 |

5万石 |

改易 |

| |

村上藩 |

|

堀 直寄 |

越後国 |

10万石 |

改易 |

| |

村松藩 |

|

堀 直時 |

越後国 |

3万石 |

|

| |

蔵王堂藩 |

|

堀 親良 |

越後国 |

4万石 |

断絶 |

| |

椎谷藩 |

|

堀 直之 |

越後国 |

1万石 |

|

| |

須坂藩 |

|

堀 直重 |

信濃国 |

1万石 |

|

| |

烏山藩 |

|

成田 氏長 |

下野国 |

2万石→3.7万石 |

改易 |

| |

佐野藩 |

|

佐野 信吉 |

下野国 |

3.9万石 |

改易 |

| |

那須藩 |

|

那須 資景 |

下野国 |

1.4万石 |

無嗣断絶 |

| |

西方藩 |

|

藤田 信吉 |

下野国 |

1.5万石 |

改易 |

| |

片野藩 |

|

滝川雄利 |

常陸国 |

2万石 |

返還 |

| |

飯山藩 |

|

佐久間安政 |

信濃国 |

3万石 |

改易 |

| |

長沼藩 |

|

佐久間勝之 |

信濃国 |

1.8万石→1万石 |

改易 |

|

|

加賀前田氏は

菅原氏の末裔を

名乗ったために

梅を家紋にした。 |

美濃前田家

利仁流の系統で、叙用(利仁の七男、斎藤氏の祖)の子・吉信の三男・為時(伊博)を祖とする。

美濃国守護代斉藤氏庶家として、同国前田村に居住し前田氏を名乗ったとされる。

その子孫には前田玄以がいる。玄以は豊臣秀吉に仕え五奉行の一人となり、丹波において

大名となったが、子茂勝の代に江戸幕府により改易された。

尾張前田家 (与十郎家)

尾張の一族であり、代々の当主は与十郎を称した。上記の美濃の前田家との関係については系図上は

同族とされるが確証はない。戦国期には織田氏に仕えていたが、安土桃山時代以降に加賀藩に仕えた

加賀八家のうちのひとつ前田対馬守家として存続

尾張荒子前田家

代々の当主は蔵人を称したことから前田蔵人家ともいわれる。

前田利昌以前の系譜ははっきりしない。利昌の跡は嫡男の前田利久が継承したが、主君の織田信長の

命令で利久は隠居し、信長の寵臣で弟の前田利家が家督を継いだ。

利久の養子である前田利益は利家に仕えたがのち出奔し上杉氏に仕えた。利益の嫡男正虎を含む

家族は前田家に残留し、以降も加賀藩主家に仕えた。

加賀前田家

尾張国愛知郡(現名古屋市中川区)の土豪だった前田利昌の四男・利家が、織田信長に仕えて

功績を挙げ、能登国を領する大名となる。利家については下記記載 |

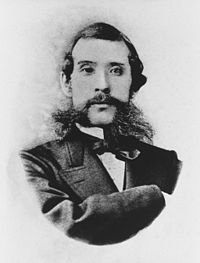

前田 利家(まえだ としいえ)

| 戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、戦国大名。加賀藩主前田氏の祖。豊臣政権の五大老の一人。 |

| 尾張国海東郡荒子村の荒子城主前田利春の四男。はじめ小姓として織田信長に仕え、 |

| 柴田勝家の与力として、北陸方面部隊の一員として各地を転戦し、能登一国23万石を拝領し大名となる。 |

| 利家は賤ヶ岳の戦いでは一時は秀吉と対立したものの、豊臣政権においては五大老の一人として |

| 徳川家康に次ぐ地位を得、さらに新たに加賀国と越中国を領した。 |

| 慶長4年(1599年) 閏3月3日 - 死去 |

豊臣政権崩壊後の江戸期前田家の存続

| 二代利長は秀吉没後に家康暗殺を企んでいるとの疑いをかけられるが、利長の母で利家の妻である芳春院が人質になることで |

| 疑いは晴れ、1600年(慶長5年)関ヶ原の戦いでは徳川方についてさらに領地を加増され、江戸時代初期には加賀・能登・越中3国で |

| 119万石を領する大大名になった。利長の跡を継いだ弟の三代利常は徳川秀忠の娘珠姫を正室に迎え、以後の当主も |

| 御三家・御家門との姻戚関係を繰り返したことから、加賀藩主は徳川将軍家から特に「松平」の苗字と葵紋を許されて御家門に |

| 準じる家格を与えられた。利常は次男の利次に富山藩10万石を、三男の利治に大聖寺藩7万石を分与した |

| ほかに利家の五男・利孝を祖とする上野国七日市藩がある。 |

本家

| |

加賀藩 |

外様。102万石 加賀国

| 1.前田利家(としいえ) 従二位・権大納言、贈従一位 |

|

| 2.前田利長 (としなが)従三位・権中納言、贈正二位・権大納言 |

1599-1605 |

利家の長男 |

| 3.前田利常 (としつね)従三位・権中納言、肥前守、贈従二位 |

1605-1639 |

利家の四男 |

| 4.前田 光高(みつたか)正四位下・左近衛権少将兼筑前守 |

1639-1645 |

利常の長男 |

| 5.前田 綱紀(つなのり)従三位、肥前守 |

1645-1723 |

光高の長男 |

| 6.前田 吉徳(よしのり)正四位下左近衛権中将兼若狭守 |

1723-1745 |

綱紀の三男 |

| 7.前田 宗辰(むねとき)正四位下左近衛権中将 |

1745-1746 |

吉徳の長男 |

| 8.前田 重煕(しげひろ正四位下、加賀守、左近衛権中将 |

1746-1753 |

吉徳の次男 |

| 9.前田 重靖(しげのぶ)正四位下、左近衛権少将、加賀守 |

|

吉徳の五男 |

| 10.前田 重教(しげみち)正四位下、左近衛権中将、加賀守 |

1753-1771 |

吉徳の七男 |

| 11.前田 治脩(はるなが)左近衛中将、従三位・参議 |

1771-1802 |

吉徳の十男 |

| 12.前田 斉広(なりなが)左近衛権中将、筑前守→加賀守→肥前守 |

1802-1822 |

重教の次男 |

| 13.前田 斉泰(なりやす)正二位、権中納言、加賀守 |

1822-1866 |

斉広の長男 |

| 14.前田 慶寧(よしやす)正四位下左近守権少将、筑前守 |

1866-1871 |

斉泰の長男 |

廃藩置県

|

七代藩主前田宗辰以降は早世する当主が多く、加賀騒動などのお家騒動が頻発し、藩政は停滞することが多かった。

加賀騒動

| 加賀藩(前田氏)は100万石以上の外様の大大名であり、江戸幕府はその力を削ぐことに力を注いでいた。その一つが目付役と |

| して幕府より加賀藩に派遣された本多家の存在であった。藩の運営は本多家をはじめとする年寄衆を含む重臣会議で |

| 決定されることになっていた。第五代藩主となった前田綱紀は藩主による独裁体制をめざし、藩政改革を進めた。 |

| 一方加賀藩の財政は元禄期以降、100万石の家格を維持するための出費の増大、領内の金銀山の不振により悪化の |

| 一途を辿っていた。享保8年(1723年)、藩主綱紀が隠居し息子の前田吉徳が第六代藩主となった。 |

| 吉徳はより強固な藩主独裁を目指した。足軽の三男で御居間坊主にすぎなかった大槻伝蔵を側近として抜擢し、 |

| 吉徳・大槻のコンビで藩主独裁体制を目指す一方、藩の財政改革にも着手する。大槻は米相場を用いた投機、新税の |

| 設置、公費削減、倹約奨励を行った。しかし、それらにより藩の財政は悪化が止まったものの、回復には至らなかった |

| 保守的な家臣たちの不満はますます募り、前田直躬を含む藩内の保守派たちは、吉徳の長男前田宗辰に大槻を非難する |

| 弾劾状を四度にわたって差出すに至った。その後、宗辰は藩主の座に就いてわずか1年半で病死し、異母弟の前田重煕が |

| 第八代藩主を継いだ。ところが延享5年の6月26日と7月4日に、藩主重熙と浄珠院への毒殺未遂事件が発覚する。 |

| これは奥女中浅尾の犯行であり、さらにこの事件の主犯が吉徳の側室だった真如院であることが判明した。これを受けて真如院の |

| 居室を捜索したところ、大槻からの手紙が見つかり不義密通の証拠として取り上げられ一大スキャンダルとなる |

支藩

前田 利次(としつぐ)

元和3年(1617年)4月29日、加賀藩主・前田利常の次男として金沢で生まれる。寛永16年(1639年)6月20日、利常から10万石を

分与されて支藩である富山藩を立藩し、その初代藩主となる。

| |

富山藩 |

外様。10万石 越中国

| 1.前田 利次(としつぐ) |

従四位下、侍従、淡路守、贈正四位 |

利常の次男 |

| 2.前田 正甫(まさとし) |

従四位下、大蔵大輔、近江守 |

利次の次男 |

| 3.前田 利興(としおき) |

従四位下、長門守 |

正甫の次男 |

| 4.前田 利隆(としたか) |

従四位下、出雲守 |

正甫の五男 |

| 5.前田 利幸(としゆき) |

従四位下、出雲守 |

利隆の長男 |

| 6.前田 利與(としとも) |

従四位下、淡路守 |

利隆の四男 |

| 7.前田 利久(としひさ) |

従五位下、出雲守、長門守 |

利幸の長男 |

| 8.前田 利謙(としのり) |

従四位下、出雲守 |

利与の長男 |

| 9.前田 利幹(としつよ) |

従五位下、出雲守、淡路守 |

利道の八男 |

| 10.前田利保(としやす) |

従四位下、出雲守、長門守 |

利謙の次男 |

| 11.前田利友(としとも) |

従四位下、出雲守 |

利保の六男 |

| 12.前田利聲(としかた) |

従四位下、大蔵大輔、贈従二位 |

利保の七男 |

| 13.前田利同(としあつ) |

従四位下、淡路守 |

斉泰の十一男 |

廃藩置県

|

前田 利治(としはる)

元和4年(1618年)、加賀藩主・前田利常の三男として生まれる。寛永16年(1639年)、父利常が隠居するにあたり、江沼郡を

中心に7万石を分封される。当初、鉱山の開発に力を注ぎ、領内に金山銀山を発見した。この鉱山開発の途上で見つかった

良質の陶土と、利治が茶人であったことが、後の九谷焼の生産に結びついた。

| |

大聖寺藩 |

外様。7万石→10万石 加賀国

| 1.前田 利治(としはる) |

正四位下、飛騨守、侍従 |

|

利常の三男 |

| 2.前田 利明(としあき) |

従四位下、飛騨守、贈正四位 |

|

利常の五男 |

| 3.前田 利直(としなお) |

従四位下、飛騨守 |

|

利明の長男 |

| 4.前田 利道(としみち) |

従四位下、遠江守 |

|

利章の長男 |

| 5.前田 利精(としあき) |

従五位下、備後守 |

|

利道の次男 |

| 6.前田 利物(としたね |

従五位下、美濃守 |

|

利道の三男 |

| 7.前田 利考(としやす) |

従四位下、飛騨守 |

|

利精の長男 |

| 8.前田 利之(としこれ) |

従四位下、侍従 |

|

利物の三男 |

| 9.前田 利極(としなか) |

従四位下、駿河守 |

|

利之の次男 |

| 10.前田 利平(としひら) |

従四位下、備後守 |

|

利之の六男 |

| 11.前田 利義(としのり) |

従四位下、美濃守 |

加賀藩主 |

斉泰の三男 |

| 12.前田 利行(としみち) |

|

加賀藩主 |

斉泰の五男 |

| 13.前田 利鬯(としか) |

正二位、子爵 |

加賀藩主 |

斉泰の七男 |

廃藩置県

|

| |

大聖寺

新田藩 |

外様 1万石 加賀国

前田 利昌(としまさ) 大聖寺藩の2代藩主前田利明の四男

廃藩

宝永6年1月15日、東叡山寛永寺で行われた5代将軍綱吉の葬儀に際し、中宮使饗応役を命じられる

同役の大准后使饗応役は以前から仲が悪かった大和国柳本藩主の織田秀親であった。

利昌は寛永寺吉祥院の宿坊で秀親を刺殺した。その後山城国淀藩主石川義孝に預けられ、

同月18日に切腹となった。

|

前田 利孝(としたか

前田利家の五男、父・利家の死後、兄の利長が徳川家康と本多正信が画策した「家康暗殺計画」の疑惑をかけられたため、

その弁明の証として利長の生母・芳春院(まつ)と共に人質として江戸に送られて幼年期を過ごした。

大坂の陣では徳川方として参戦して武功を挙げたことから、元和2年(1616年)12月26日、七日市に1万石の所領を与えられた。

| |

七日市藩 |

外様 1万石 上野国 現在の群馬県富岡市

| 1.前田 利孝(としたか |

従五位下、大和守 |

利家の五男 |

| 2.前田 利意(としもと |

従五位下、右近大夫 |

利孝の長男 |

| 3.前田 利広(としひろ |

大坂御加番代 |

利意の長男 |

| 4.前田 利慶(としよし |

|

利広の長男 |

| 5.前田 利英(としふさ |

|

利広の次男 |

| 6.前田 利理(としただ) |

従五位下、大和守、丹後守 旗本・前田孝始(苗木山前田家の孝矩の子 |

| 7.前田 利尚(としひさ) |

従五位下、大和守、丹後守 |

利理の四男 |

| 8.前田 利見(としあきら) |

従五位下、右近将監、大和守 |

利尚の次男 |

| 9.前田 利以(としもち) |

従五位下、大和守 |

利道の六男 |

| 10.前田 利和(としよし) |

従五位下、大和守 旗本・前田武宣(第7代藩主・利尚の弟)の三男 |

| 11.前田 利豁(としあきら) |

従五位下、大和守、丹後守 富山藩の第9代藩主・前田利幹の八男 |

| 12.前田 利昭(としあき) |

贈従四位、子爵 |

利豁の長男 |

廃藩置県

|

| |

|

|

| |

前田利家 |

前田利長 |

|

|

| 島津氏は、鎌倉時代初期に薩摩・大隅・日向3か国の守護に任ぜられて以来、この地方を本拠地として来た |

| 守護大名・戦国大名であり、1587年(天正15年)に豊臣秀吉の九州征伐によって豊臣氏に服属、薩摩・大隅・ |

| 日向の一部に跨がる所領の支配を認められた。 |

| 1600年の関ヶ原の戦いでは西軍につくが、徳川四天王の一人井伊直政の取りなしで本領を安堵され、 |

| 島津義弘の三男・家久が当主と認められた。この時点をもって正式な薩摩藩成立と見なすのが通説である |

|

島津 義久(しまづよしひひさ)

| 戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。薩摩国の守護大名・戦国大名。島津氏第16代当主 |

| 島津氏の家督を継ぎ、薩摩・大隅・日向の三州を制圧する。 |

| 義久は優秀な3人の弟(島津義弘・歳久・家久)と共に、精強な家臣団を率いて九州統一を目指し躍進し、 |

| 一時は筑前・豊後の一部を除く九州全てを手中に収めるなど、島津氏の最大版図を築いた。 |

島津 義弘(しまづ よしひろ)

| 関ヶ原の戦いの時は、家康から援軍要請を受けて1,000の軍勢を率い、家康の家臣である鳥居元忠が |

| 籠城する伏見城の援軍に馳せ参じた。しかし元忠が家康から義弘に援軍要請したことを聞いていないとして |

| 入城を拒否したため、当初の意志を翻して西軍への参戦を決意した。 |

| 西軍が総崩れとなり敗走を始めた時に義弘は徳川本陣に突撃を開始して転進、伊勢街道をひたすら南下した |

| この退却戦は「島津の退き口」と呼ばれ全国に名を轟かせた。 |

| 慶長5年家康は九州諸大名に島津討伐軍を号令。黒田、加藤、鍋島勢を加えた3万の軍勢を島津討伐に |

| 向かわせるが、家康は攻撃を命令できず睨み合いが続いた。関ヶ原に主力を送らなかった島津家には1万を |

| 越す兵力が健在であり、戦上手の義弘も健在。もしここで長期戦になり苦戦するようなことがあれば家康に |

| 不満を持つ外様大名が再び反旗を翻す恐れがあった。慶長7年(1602年)に家康は島津本領安堵を決定する。 |

江戸時代の島津家

島津 忠恒(ただつね) / 島津 家久( いえひさ)

| 天正4年(1576年)11月7日、島津義弘の三男として生まれる。 |

| 慶長7年(1602年)、関ヶ原の戦いで父の義弘が西軍に属したため、講和交渉をしていた伯父の義久に代わり |

| 徳川家康に謝罪のために上洛し、本領を安堵された。 |

| 慶長11年(1606年)、徳川家康から偏諱を受け、家久と名乗る。 |

| 元和3年(1617年)、将軍徳川秀忠から、松平の名字を与えられ、薩摩守に任官される。 |

| |

薩摩藩

島津家 |

外様 77万石 薩摩・大隅国

| 1.忠恒 ただつね家久 従三位、中納言、大隅守、薩摩守、陸奥守 |

義弘の三男 |

| 2.光久(みつひさ)従四位上、侍従、左近衛中将 |

忠恒(家久)の子 |

| 3.綱貴(つなたか)従四位上、左近衛中将、薩摩守 |

島津 綱久の子 |

| 4.吉貴(よしたか)正四位下、左近衛中将、薩摩守 |

綱貴の子 |

| 5.継豊(つぐとよ)従四位上・大隅守、左近衛中将 |

吉貴の長男 |

| 6.宗信(むねのぶ)従四位上・薩摩守、左近衛中将 |

継豊の長男 |

| 7.重年(しげとし)従四位下・薩摩守、左近衛少将 |

綱久の次男 |

| 8.重豪(しげひで)従四位上・薩摩守、左近衛中将 隠居後・従三位 |

重年の長男 |

| 9.斉宣(なりのぶ)正四位上・薩摩守、左近衛中将〕 |

重豪の長男 |

| 10.斉興(なりおき)〔正四位上・大隅守、参議 隠居後・従三位〕 |

斉宣の長男 |

| 11.斉彬(なりあきら)〔従四位上・薩摩守、左近衛権中将 (贈正一位・権中納言〕 |

斉興の長男 |

| 12.忠義(ただよし)〔従一位・大隅守、参議〕 |

久光の長男 |

廃藩置県 |

支藩

島津 忠将(しまづ ただまさ)

薩摩島津氏の分家、相州家の4代当主。父は相州家3代(伊作家10代)当主の島津忠良。兄の貴久が島津宗家を

継いだため、相州家を継ぐ。武勇に長けた人物で、兄・貴久をよく補佐して各地を転戦。宗家の義久、義弘は甥になる

忠将の子以久が砂土原藩主となる。もともとはこの地は元々島津一族の一人であった島津家久・豊久親子の領地で

あったのが、関ヶ原の戦いで豊久が死去し無嗣断絶扱いになり、改めて江戸幕府より以久に与えられたものである。

| |

佐土原藩 |

外様 3万石→2万7千石 日向国那珂郡

| 1.以久(ゆきひさ)〔従五位下・右馬頭〕 |

忠将の子 |

| 2.忠興(ただおき)〔従五位下・右馬頭〕 |

以久の三男 |

| 3.久雄(ひさたか)〔従五位下・右馬頭〕 |

忠興の子 |

| 4.忠高(ただたか)〔従五位下・飛騨守〕 |

久雄の長男 |

| 5.久寿(ひさとし)〔従五位下・式部少輔〕 |

島津久富の長男 |

| 6.惟久(これひさ)〔従五位下・淡路守〕 分与により2万7千石 |

忠高の長男 |

| 7.忠雅(ただまさ)〔従五位下・加賀守〕 |

惟久の三男 |

| 8.久柄(ひさもと)〔従五位下・淡路守〕 |

忠雅の三男 |

| 9.忠持(ただもち)〔従五位下・淡路守〕 |

久柄の三男 |

| 10.忠徹(ただゆき)〔従五位下・筑後守〕 |

忠持の長男 |

| 11.忠寛(ただひろ)〔従五位下・淡路守〕 |

忠徹の三男 |

廃藩置県

|

島津 久光(しまづ ひさみつ) 従四位上・左近衛権中将

江戸時代末期から明治時代初期にかけての日本の政治家、重富島津家当主、のち玉里島津家初代当主

幕末の薩摩藩における事実上の最高権力者で、公武合体運動を推進した。

お由羅騒動(おゆらそうどう)

| 江戸時代末期(幕末)に薩摩藩(鹿児島藩)で起こったお家騒動。別名は高崎崩れ、嘉永朋党事件。 |

| 藩主・島津斉興の後継者として側室の子・島津久光を藩主にしようとする一派と嫡子・島津斉彬の藩主襲封を |

| 願う家臣の対立によって起こされた。事件の名前になったお由羅の方は、江戸の町娘(三田の八百屋、舟宿、大工など |

| 多数の説がある)から島津斉興の側室となった人物である。彼女が息子・久光の藩主襲着を謀り、正室出生の斉彬廃嫡を |

| 目したことが事件の原因とされる。しかし、これはただお由羅が望んだだけのことではなく、祖父・重豪の影響が |

| 強い斉彬を嫌っていた斉興や家老・調所広郷などの重臣達の方が久光を後継者にと望んでいたとされる。 |

| 彼ら久光擁立派は、重豪同様の「蘭癖大名」と見られていた斉彬がこの頃ようやく黒字化した薩摩藩の |

| 財政を再び悪化させるのではと恐れていたのである。 |

薩摩藩 主人物

| |

|

|

|

|

|

|

| |

島津 義久 |

島津 家久 |

島津 斉彬 |

|

西郷 隆盛 |

大久保利通 |

|

|

| 鎌倉時代から江戸時代まで東北地方南部を本拠とした一族で、藤原北家山蔭流と称する。 |

| 出自は常陸国伊佐郡、あるいは下野国中村荘と伝えられる。魚名流藤原山蔭の子孫である。 |

| 鎌倉時代、源頼朝による奥州合戦に従軍し、石那坂の戦いで戦功を挙げた常陸入道念西が、頼朝より |

| 伊達郡の地を与えられ、伊佐あるいは中村に変わり伊達朝宗(ともむね)を名乗った。 |

| 南北朝時代の伊達行朝の代には、義良親王を奉じて奥州鎮定のために下向した北畠顕家に属し、 |

| 行朝は結城宗広らとともに式評定衆となった。南北朝時代にも伊達政宗同名がいて3度にわたり鎌倉府に |

| 反旗を翻している(伊達政宗の乱)。伊達成宗が上洛し将軍足利義政・日野富子らに献上物贈り、 |

| 幕府は陸奥には奥州探題職を置き、守護は置かない方針であったが伊達稙宗は陸奥守護を望み補任された。 |

| 天正12年(1584年)に当主になった17代・伊達政宗は強硬な領土拡張政策を進めて、会津の蘆名氏を滅ぼし |

| 伊達氏の領土は最大となった。 |

| しかしこれは関白・豊臣秀吉が発した惣無事令に背くものであったため、天正18年に政宗が秀吉が服属した |

| 秀吉が去ると、関ヶ原の戦いで徳川家康に味方し、その恩賞として62万石に加増された。 |

| 翌年には仙台城を築いて岩出山城から移り、江戸時代を通じて国持大名の家格を維持し、仙台藩62万石の |

| 大藩として繁栄した。 |

| 外様大名の中では別格の扱いを受け、将軍家から降嫁がある数少ない家のひとつとされ、松平の姓を |

| 与えられて松平陸奥守を称した。 |

|

伊達 政宗(だて まさむね)

伊達氏第16代当主・伊達輝宗と正室最上義守の娘・義姫(最上義光の妹)の間に生まれた嫡男。

幼少時に患った疱瘡(天然痘)により右目を失明し、隻眼となったことから後世独眼竜と呼ばれた。

秀吉の小田原攻囲(小田原征伐)中である天正18年(1590年)5月に政宗は秀吉に服属

関ヶ原の戦いは東軍に属した。慶長6年(1601年)には仙台城、仙台城下町の建設を始め、居城を移す。ここに、伊達政宗を

藩祖とする仙台藩が誕生した。石高62万石は加賀・前田氏、薩摩・島津氏に次ぐ全国第3位である。

| |

仙台藩 |

外様 大広間 国主(大身国持) 62万石→28万石

| 1.政宗(まさむね)〔従三位、陸奥守・権中納言・参議〕 |

輝宗の長男 |

| 2.忠宗(ただむね)〔従四位下、美作守のち陸奥守・権少将・侍従〕 |

政宗の二男 |

| 3.綱宗(つなむね)〔従四位下、陸奥守・(隠居後)若狭守・権少将〕 |

忠宗の六男 |

| 4.綱村(つなむら)〔従四位上、陸奥守・左近衛権中将〕 |

綱宗の長男 |

| 5.吉村(よしむら)〔従四位上、陸奥守・左近衛権中将〕 宮床伊達氏初代当主・伊達宗房の嫡男 |

| 6.宗村(むねむら)〔従四位上、陸奥守・左近衛権中将・侍従〕 |

吉村の四男 |

| 7.重村(しげむら)〔従四位上、陸奥守・左近衛権中将・侍従〕 |

宗村の長男 |

| 8.斉村(なりむら)〔従四位下、陸奥守・左近衛権少将・侍従〕 |

重村の次男 |

| 9.周宗(ちかむね)〔早世のため官位なし〕 |

斉村の長男 |

| 10.斉宗(なりむね)〔従四位下、陸奥守・左近衛権少将〕 |

斉村の次男 |

| 11.斉義(なりよし)〔従四位下、陸奥守・左近衛権少将〕 |

吉村の八男 |

| 12.斉邦(なりくに)〔従四位上、陸奥守・左近衛権中将〕 |

登米伊達 宗充の長男 |

| 13.慶邦(よしくに)〔従四位下、陸奥守・権中将〕 |

斉義の次男 |

| 14.宗基(むねもと)〔正四位〕 反明治新政府の罪により28万石に減封 |

慶邦の四男 |

| 15.宗敦(むねあつ)〔正四位〕 宇和島藩主・伊達宗城の次男 |

廃藩置県

|

仙台藩の支藩

田村家

伊達政宗の正室・愛姫の実家である田村家は、天正18年の豊臣秀吉による小田原征伐に参陣しなかった

ため、改易に処せられた。愛姫の生子である伊達忠宗は母の遺言により承応2年、忠宗の三男・田村宗良に田村家を再興させ、

栗原郡岩ヶ崎に1万石を与えられる。

| 1 |

岩沼藩 |

外様 。3万石 陸前国 現在の宮城県岩沼市

1.田村宗良(むねよし) 従五位下、右京亮、隠岐守 忠宗の3男

寛文11年、伊達騒動(寛文事件)に際して指導的役割を果たすことが出来ず、幕命によって

連座処分により閉門に処された

2.田村建顕(たつあき) 従五位下、右京大夫、因幡守 宗良の次男

画をなし学問に秀でていたため、徳川綱吉から寵愛されて、元禄4年(1691年)に譜代格となり

江戸城奥詰に任じられた。

|

| 2 |

一関藩

田村家 |

外様 。3万石 陸奧国 陸奥磐井郡一関

| 1.建顕(たけあき)〔従五位下、右京大夫〕奏者番 宗良の次男 |

| 2.誠顕(のぶあき)〔従五位下、下総守〕 |

旗本の田村顕当の五男 |

| 3.村顕(むらあき)〔従五位下、隠岐守〕 |

宇和島藩の第3代藩主・伊達宗贇の次男 |

| 4.村隆(むらたか)〔従五位下、下総守〕 |

仙台藩主・伊達吉村の五男 |

| 5.村資(むらすけ)〔従五位下、左京大夫〕 |

伊達村良の庶長子 |

| 6.宗顕(むねあき)〔従五位下、右京大夫〕 |

堀田正敦(伊達宗村の八男)の次男 |

| 7.邦顕(くにあき)〔従五位下、左京大夫〕 |

宗顕の次男 |

| 8.邦行(くにゆき)〔従五位下、右京大夫〕 |

宗顕の四男 |

| 9.通顕(ゆきあき)〔字:磐二郎〕 |

邦行の長男 |

| 10.邦栄(くによし)〔従五位下、右京大夫〕 |

角田石川氏当主・石川義光の七男 |

| 11.崇顕(たかあき)〔従五位下、右京大夫〕 |

角田石川氏当主・石川義光の九男 |

廃藩置県

|

伊達 村和(だて むらより)

寛文元年(1661年)8月25日、前仙台藩主・伊達綱宗の二男として、江戸の品川屋敷にて生まれる。

元禄8年(1695年)6月19日、仙台藩第4代藩主伊達綱村は、水沢伊達家第5代当主であった同母弟の

伊達村任に桃生郡中津山ほか3万石を分知して、新たに内分分家を立てることを幕府に申請する。

次第に中津山藩は藩としての体裁を整えていった。

| |

中津山藩 |

外様 。3万石 陸前国

1.伊達村和(むらより)〔従五位下、美作守〕 - 仙台藩第3代藩主・伊達綱宗の次男

元禄12年(1699年)9月9日、江戸城に登城する途上で、供回りの者が行列を横切った旗本・岡孝常と

刃傷沙汰に及び手傷を負わせたため謹慎を命じられた後、改易に追い込まれる。村和の身柄は

兄の綱村預かりとなり、中津山藩への分知は仙台藩領に戻され、六本木の藩邸も仙台藩の所有地となった。 |

伊達騒動

| 江戸時代前期に仙台藩で起こったお家騒動である。黒田騒動、加賀騒動または仙石騒動とともに三大お家騒動と呼ばれる。 |

| 仙台藩3代藩主の伊達綱宗は遊興放蕩三昧であったため、叔父にあたる一関藩主の伊達宗勝がこれをこのため宗勝は |

| 親族大名であった岡山藩主池田光政、柳川藩主立花忠茂、宮津藩主京極高国と相談の上、老中・酒井忠清に綱宗と |

| 仙台藩家老に注意するよう提訴した。にもかかわらず綱宗の放蕩は止まず、ついに1660年(万治3年)7月に家臣と |

| 親族大名(池田、立花、京極)の連名で幕府に綱宗の隠居と、嫡子の亀千代(後の伊達綱村)の家督相続を願い出た。 |

| 7月18日に幕府より綱宗は21歳で強制隠居させられ、4代藩主にわずか2歳の伊達綱村が就任した。 |

| 綱村が藩主になると、初めは大叔父にあたる宗勝や最高の相談役である立花忠茂が信任する奉行(他藩の家老相当) |

| 奥山常辰が、その失脚後に宗勝自身が実権を掌握し権勢を振るった。大老酒井忠清邸2度目の審問が行われるが、 |

| その審問中の控え室にて原田はその場で宗重を斬殺し、原田は即死、柴田もその日のうちに、蜂屋は翌日死亡した。 |

| 年長の後見人としての責務を問われた宗勝の一関藩は改易となった。 |

反伊達宗勝派

(柴田、古内、片倉、茂庭が宗重の国目付差出を一度妨害したり、古内と柴田が伊東重孝の死刑を

上申したりしているので確固たる派閥とは言い難い

主な伊達宗勝派

伊達兵部少輔宗勝、奥山大学常辰、原田甲斐宗輔、津田玄蕃景康・・・・

| 寛文事件が落着した後、藩主としての権力を強めようとした綱村は、次第に自身の側近を藩の重職に |

| 据えるようになった。これに不快感を示した伊達一門と旧臣は綱村に諌言書を提出したが、 |

| 聞き入れられなかった。このため1697年(元禄10年)、一門7名と奉行5名の計12名の連名で、 |

| 幕府に綱村の隠居願いを提出しようと試みた。これに対し、伊達家親族の高田藩主稲葉正往は隠居願いを |

| 差し止めた。元禄16年、この内紛が5代将軍徳川綱吉の耳に達し、仙台藩の改易が危惧されるようになった |

| 綱村は幕府に対して隠居願いを提出し、綱村には実子が無かったため従弟の伊達吉村が5代藩主となった。 |

| 山本周五郎の小説『樅ノ木は残った』などの題材となった。 |

|

|

|

|

|

戊辰戦争の敗北と北海道開拓

| 戊辰戦争では奥羽越列藩同盟を結成し、盟主となった。仙台藩は当時、日本国内有数の兵力を有していた |

| 仙台藩は東北地方の列藩会議を主宰し、奥羽鎮撫総督府に対して会津藩の赦免を懇願した。 |

| しかし、それが奥羽鎮撫総督府下参謀・世良修蔵(長州藩)によって握りつぶされると、 |

| 仙台藩士・姉歯武之進らが世良を殺害する。 |

| その後仙台藩は、奥羽鎮撫総督府軍を撃破して総督九条道隆や参謀醍醐忠敬らの身柄を確保して、 |

| 仙台藩は北上する薩長軍と相馬口駒ヶ嶺付近で戦ったが、中村藩の降伏により戦線を維持できなくなると、 |

| 仙台藩も降伏した。後、明治政府より責任を問われ、仙台藩は表高62万石から実高28万石に減封される。 |

|

|

|

|

|

| |

|

| |

伊達政宗 |

|

|

伊達 秀宗(だて ひでむね)

天正19年(1591年)9月25日、伊達政宗の庶長子として陸奥国柴田郡村田城にて生まれる。

文禄5年(1596年)5月9日、豊臣秀吉の猶子となり、秀吉のもとで元服し、偏諱を受けて秀宗と名乗った。

秀吉死後の慶長5年(1600年)に五奉行の石田三成らが五大老の徳川家康に対して挙兵

(関ヶ原の戦い)すると、三成方の宇喜多秀家の邸にて、対伊達政宗の人質となる。

秀宗は側室の子で、正室に高齢出産であった)との間に虎菊丸(のちの伊達忠宗)が生まれ、夭逝せずに

無事に育ったため、慶長8年(1603年)1月に政宗は虎菊丸を家康に拝謁させ、秀宗の立場は微妙になりだした

慶長14年(1609年)、秀宗は家康の命令で徳川四天王で重臣の井伊直政の娘の亀を正室として、

徳川陣営に取り込まれる事になる。弟の虎菊丸が慶長16年(1611年)12月に江戸城で元服し、将軍秀忠から

一字を賜って忠宗と名乗った事により、事実上秀宗は伊達家の家督相続者から除外される事になった

|

慶長19年(1614年)の大坂冬の陣には父と共に参陣し、初陣を飾る。戦後、大御所徳川家康から参陣の功として政宗に与えられた

伊予宇和島10万石を別家として嗣ぎ、同年12月25日にその初代藩主となった。

元和6年(1620年)、家老山家公頼が対立していた桜田元親に襲撃されて一族皆殺しにあう。秀宗はこれを幕府や

政宗に報告しなかったことから、激怒した父によって勘当される。秀宗は、長男であるにもかかわらず徳川時代に入って

仙台藩の家督を嗣げなかったことや、長期にわたって人質生活を送らされていたことから、政宗に対しかなりの恨みを

持っていることを話した。政宗もその秀宗の気持ちを理解し、勘当は解かれた。この件をきっかけとして親子の関係は

良好になったとされる。政宗と秀宗の仲は親密になりる

| |

宇和島藩 |

外様 大広間 国主格 10万石→7万石 伊予国 (1614年 - 1871年) 宇和島城

| 1.秀宗(ひでむね)〔従四位下・遠江守、侍従〕 10万石→分知により7万石 |

政宗の長男 |

| 2.宗利(むねとし)〔従四位下・大膳大夫、侍従〕 |

秀宗の三男 |

| 3.宗贇(むねよし)〔従四位下・遠江守、侍従〕7万石→新田分をして10万石格 |

綱宗の3男 |

| 4.村年(むらとし)〔従四位下・遠江守〕 |

宗贇の3男 |

| 5.村候(むらとき)〔従四位下・遠江守、左近衛権少将〕 |

村年の長男 |

| 6.村寿(むらなが)〔従四位下・遠江守、右近衛権少将〕 |

村候の四男 |

| 7.宗紀(むねただ)〔従四位下・遠江守、左近衛権少将〕 |

村寿の長男 |

| 8.宗城(むねなり)〔従四位下・遠江守、侍従〕 大身旗本・山口直勝の次男 |

| 9.宗徳(むねえ)〔従四位下・遠江守〕 |

宗紀の三男 |

廃藩置県

|

大身旗本・山口直勝

父・山口直清は宇和島藩5代藩主・伊達村候の次男で山口家の養嗣子となった人物である。

支藩

| |

伊予

吉田藩 |

外様 柳間 陣屋 3万石 伊予国

明暦3年、宇和島藩の初代藩主・伊達秀宗の五男・宗純が宗藩より3万石を分知されて立藩した支藩である。

| 1.宗純(むねずみ)〔従五位下・宮内少輔〕 |

|

| 2.宗保(むねやす)〔従五位下・能登守〕 |

宗純の次男 |

| 3.村豊(むらとよ)〔従五位下・左京亮〕 |

宇和島藩士・伊達宗職(宇和島藩主伊達秀宗の七男)の次男 |

| 4.村信(むらのぶ)〔従五位下・紀伊守〕 |

村豊の次男 |

| 5.村賢(むらやす)〔従五位下・和泉守〕 |

村信の次男 |

| 6.村芳(むらよし)〔従五位下・若狭守〕 |

村賢の次男 |

| 7.宗翰(むねもと)〔従五位下・紀伊守〕 |

宇和島藩の第6代藩主・伊達村寿の四男 |

| 8.宗孝(むねみち)〔従五位下・若狭守〕 |

山口直勝の三男 |

| 9.宗敬(むねたか)〔従四位下・若狭守〕 |

旗本・山口直信の次男 |

廃藩置県

|

|

|

| 本姓は源氏、鎌倉時代から江戸時代にかけて栄えた武家。清和源氏の名門足利氏の支流。 |

| 細川という名字は鎌倉時代に三河国額田郡細川郷(現在の岡崎市細川町)に土着したことに由来する |

| 細川氏は初め四国と淡路の守護にすぎなかったが赤松氏から摂津の守護を、山名氏から丹波の守護を |

| 譲り受けたことにより急速に発展、嫡流は幕府の管領の一つに列した。 |

| 南北朝時代、細川氏は足利尊氏に従い北朝・室町幕府方として活躍し、畿内・四国を中心に一門で8か国の |

| 守護職を占める有力守護大名となる。 |

|

細川 幽斎(ほそかわ ゆうさい)/ 細川 藤孝(ほそかわ ふじたか)

| 傍流の和泉上守護家出身の細川藤孝(幽斎)は、足利義昭の側近としてその将軍職就任に尽力した。 |

| しかし、義昭と信長の対立以降は、長男の忠興(三斎)とともに信長に従い上山城の長岡を賜い名字を長岡に |

| 改め明智光秀の組下として活躍、丹後一国を領した。本能寺の変では光秀に味方せず、秀吉に服した。 |

| 秀吉の死後、忠興は徳川家康に属し、細川に復姓し関ヶ原の戦いの功により豊前小倉藩39万9千石を領する |

| その子忠利の代に肥後熊本藩54万石の領主となり、明治維新に至る。明治時代には侯爵となる。 |

| 細川氏は、多くの大名の中でも、鎌倉、室町から江戸、現代まで名門として続いた希有な家である。 |

細川 忠興(ほそかわ ただおき)

永禄6年(1563年)11月13日、室町幕府13代将軍・足利義輝に仕える細川藤孝の長男として京都で生まれる。

正室は明智光秀の娘・玉子(通称細川ガラシャ)。

慶長4年(1599年)には加藤清正・福島正則・加藤嘉明・浅野幸長・池田輝政・黒田長政らと共に三成襲撃に加わった。

同年、豊臣家の大老の筆頭であった家康の推挙で、丹後12万石に加え豊後国杵築6万石が加増された。これにより、

都合18万石の大名となった。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは東軍に与した。

慶長5年(1600年)、徳川家康から戦後の論功行賞で丹後12万石から豊前国中津33万9,000石に国替のうえ加増となった。

| 1 |

中津藩 |

外様 39万9千石 豊前国(1600年 - 1632年)

1.忠興(ただおき)従三位、参議 細川藤孝の長男

2.忠利(ただとし)〈小倉藩〉従四位下左少将 忠興の三男

|

| 2 |

熊本藩 |

外様 54万石 熊本国 (1632年~1871年)

| 1.忠利(ただとし)〔従四位下、越中守・左近衛権少将・侍従〕 |

忠興の三男 |

| 2.光尚(みつなお)〔従四位下、肥後守・侍従〕 |

忠利の長男 |

| 3.綱利(つなとし)〔従四位下、越中守・左近衛権少将・侍従〕 |

光尚の長男 |

| 4.宣紀(のぶのり)〔従四位下、越中守・侍従〕 |

熊本新田藩主・細川利重の次男 |

| 5.宗孝(むねたか)〔従四位下、越中守・侍従〕 |

宣紀の四男 |

| 6.重賢(しげかた)〔従四位下、越中守・左近衛権少将・侍従〕 |

宣紀の五男 |

| 7.治年(はるとし)〔従四位下、越中守・侍従〕 |

重賢の次男 |

| 8.斉茲(なりしげ)〔従四位下、越中守・侍従〕 |

興文の三男 |

| 9.斉樹(なりたつ)〔従四位下、越中守・左近衛権少将・侍従〕 |

斉茲の三男 |

| 10.斉護(なりもり)〔従四位下、越中守・左近衛権中将・侍従〕 |

宇土藩主・細川立之の長男 |

| 11.韶邦(よしくに)〔正四位下、越中守・左近衛権中将・侍従〕 |

斉護の次男 |

| 12.護久(もりひさ)〔従四位下、右京大夫・侍従〕 |

斉護の三男 |

廃藩置県

|

支藩

細川 行孝(ほそかわ ゆきたか)

寛永14年(1637年)3月4日に熊本八代で生まれた。熊本藩2代藩主細川光尚の従兄弟行孝(初代忠利の弟・立孝の子)

祖父・忠興は忠利の跡を継いだ細川光尚は、八代の代わりに宇土・益城郡内に3万石の領地を設け、立孝嫡男の行孝に授けた。

| |

宇土藩

細川 |

外様 3万石 (1646年~1870年)

| 1.行孝(ゆきたか)〔従五位下、丹後守〕 |

立孝の長男 |

| 2.有孝(ありたか)〔従五位下、和泉守〕 |

行孝の三男 |

| 3.興生(おきなり)〔従五位下、山城守〕 |

有孝の長男 |

| 4.興里(おきさと)〔従五位下、大和守〕 |

興生の長男 |

| 5.興文(おきのり)〔従五位下、中務少輔〕 |

興生の三男 |

| 6.立礼(たつひろ)〔従五位下、和泉守〕→熊本藩8代細川斉茲となる |

興文の三男 |

| 7.立之(たつゆき)〔従五位下、和泉守〕 |

斉茲)の長男 |

| 8.立政(たつまさ)〔従五位下、中務少輔〕→熊本藩10代藩主細川斉護となる |

立之の長男 |

| 9.行芬(ゆきか)〔従五位下、豊前守〕 |

立之の次男 |

| 10.立則(たつのり)〔従五位下、山城守〕 |

行芬の次男 |

| 11.行真(ゆきざね)〔従五位下、豊前守〕 |

行芬の五男 |

廃藩置県

|

肥後新田藩、のち高瀬藩

肥後新田藩は熊本藩の支藩。寛文6年(1666年)熊本藩3代藩主・細川綱利の弟・利重が熊本藩の蔵米より

3万5千石を分与され立藩した。江戸鉄砲洲に住み参勤交代を行わない定府大名であった。

| |

肥後新田藩

高瀬藩

細川家

|

外様 3万5千石 (1666年~1870年)

| 1.利重(とししげ)〔従五位下、若狭守〕 |

光尚の次男 |

| 2.利昌(としまさ)〔従五位下、采女正〕 |

利重の長男 |

| 3.利恭(としやす)〔従五位下、備後守〕 |

利昌の次男 |

| 4.利寛(としひろ)〔従五位下、采女正〕 |

利昌の長男 |

| 5.利致(としゆき)〔従五位下、若狭守〕 |

利寛の三男 |

| 6.利庸(としつね)〔従五位下、能登守〕 |

利寛の四男 |

| 7.利国(としくに)〔夭折により官位官職無し〕 |

利庸の長男 |

| 8.利愛(としちか)〔従五位下、采女正〕 |

利庸の次男 |

| 9.利用(としもち)〔従五位下、能登守〕 |

利国の長男 |

| 10.利永(としなが)〔従五位下、若狭守〕 |

利愛の三男 |

廃藩置県

|

|

細川 興元(ほそかわ おきもと)

細川幽斎の次男、兄の忠興が細川輝経の養子になり奥州細川家を継いだため、興元は藤孝の和泉半国守護細川家の

分家として家を興した。はじめ父や兄と共に織田信長に仕え、大和片岡城攻めなどで活躍した。

秀吉没後は徳川家康に仕えて関ヶ原の戦いでも軍功を挙げた。

| 1 |

茂木藩 |

外様 1万石 下野国

1.細川興元(おきもと)

|

| 2 |

谷田部藩 |

外様 1.62万石 常陸国 茨城県つくば市谷田部

| 1.細川興元(おきもと) 従五位下 玄蕃頭 |

細川幽斎の次男 |

| 2.細川興昌(おきまさ) 従五位下 玄蕃頭 |

興元の長男 |

| 3.細川興隆(おきたか) 従五位下 豊前守 |

興昌の長男 |

| 4.細川興栄(おきなが) 従五位下 長門守 |

興隆の長男 |

| 5.細川興虎(おきとら) 従五位下 玄蕃頭 |

細川興誠の長男 |

| 6.細川興晴(おきはる) 従五位下 玄蕃頭 |

興虎の長男 |

| 7.細川興徳(おきのり) 従五位下 長門守 |

興晴の長男 |

| 8.細川興建(おきたつ) 従五位下 長門守 第8代藩主・有馬頼貴の長男・有馬頼瑞の次男 |

| 9.細川興貫(おきつら) 従五位下 玄蕃頭 後に正三位 |

興建の長男 |

廃藩置県

|

| |

|

| |

細川 忠興 |

|

|

佐々木氏流を称する黒田氏

鎌倉時代末期、京極宗氏の弟とされる宗満(むねみつ)が近江国伊香郡黒田村に住み黒田氏を称したのが

したのが始まりといわれる。16世紀初め高政のとき備前国邑久郡福岡に移って赤松氏の被官となり、

高政の子重隆の時に播磨国姫路に移り家伝の目薬を製造、販売しやがて土豪として成長したとされる。

同国の有力豪族である小寺氏に仕えた。

黒田重隆の子職隆が赤松氏の一族である播磨の有力豪族・小寺氏に仕え、その養女を迎えて自らも

小寺氏を称した。職隆の子・孝高は織田信長に従い、その重臣である羽柴秀吉の麾下に入った。その際、

小寺氏が織田氏に敵対して衰退すると孝高は氏を黒田に復している。

1587年(天正15年)豊前国中津城主12万石となる。

|

黒田 孝高(くろだ よしたか) 黒田官兵絵

| 戦国時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。孝高は諱で、一般には通称をとった黒田 官兵衛、 |

| あるいは出家後の号をとった黒田 如水(くろだ じょすい)として広く知られる |

| 天文15年11月29日(1546年12月22日)、黒田職隆の嫡男として播磨国の姫路に生まれる。永禄2年(1559年) |

| 母親を亡くし、文学に耽溺したと言われる |

| 豊臣秀吉の側近として仕え、調略や他大名との交渉などに活躍した。竹中重治(半兵衛)と双璧をなす |

| 秀吉の参謀であり、後世「両兵衛」「二兵衛」と並び称された。キリシタン大名でもあった。 |

| 織田家の重臣で摂津国を任されていた荒木村重が信長に対して謀反を起こし、有岡城に籠城した |

| 孝高は村重を翻意させるため交渉に有岡城に乗り込んだが、成功せず逆に幽閉される。1年後、有岡城は |

| 落城し、孝高は家臣の栗山利安によって救出された。 |

| 天正17年、家督を嫡男・長政に譲って隠居の身となり、以後も如水は秀吉の側近として仕えた。 |

黒田 長政(くろだ ながまさ)

豊臣秀吉の軍師である黒田孝高(官兵衛・如水)の長男。九州征伐の功績で中津の大名となり、

文禄・慶長の役などでも活躍した。特に関ヶ原の戦いで大きな戦功を挙げたことから

筑前名島に52万3,000石を与えられ、福岡藩初代藩主になった。

父の孝高と同じくキリシタン大名であったが、棄教した。 正室は栄姫(大涼院・徳川家康養女)で嫡男忠之、次男長興の母

黒田親子は豊臣時代は豊前中津藩12万石の賜り九州平定

| |

福岡藩

黒田家

黒田藩/

筑前藩 |

外様 52万3千石→43万3千石→47万3千石 筑前国 (1600年 - 1871年)

| 1.長政(ながまさ)〔従四位下・筑前守〕 |

孝高の長男 |

| 2.忠之(ただゆき)〔従四位下・筑前守、侍従〕 分知により43万3千石 |

長政の長男 |

| 3.光之(みつゆき)〔従四位下・右京大夫、侍従〕 |

忠之の長男 |

| 4.綱政(つなまさ)〔従四位下・肥前守、侍従〕 東蓮寺藩の3代長寛である光之の三男 |

| 5.宣政(のぶまさ)〔従四位下・肥前守、侍従〕 |

綱政の次男 |

| 6.継高(つぐたか)〔従四位下・筑前守、侍従〕 直方藩廃藩により47万3千石直方藩主・黒田長清の長男 |

| 7.治之(はるゆき)〔従四位下・筑前守、侍従〕 |

一橋徳川家初代当主・徳川宗尹の五男 |

| 8.治高(はるたか)〔従四位下・筑前守、侍従〕 |

讃岐国多度津藩主・京極高慶の七男 |

| 9.斉隆(なりたか)〔従四位下・筑前守、侍従〕 |

一橋徳川家2代当主・徳川治済の三男 |

| 10.斉清(なりきよ)〔従四位下・備前守、侍従〕 |

斉隆の長男 |

| 11.斉溥(なりひろ)のち長溥(ながひろ)〔従四位下・美濃守、侍従〕 |

薩摩藩主・島津重豪の十三男 |

| 12.長知(ながとも)〔正二位・下野守、左近衛権少将〕 |

伊勢津藩主・藤堂高猷の三男 |

廃藩置県

|

支藩

黒田 長興(くろだ ながおき)

福岡城内にて、長政と栄姫の次男として生まれる。 元和9年(1623年)、父長政が死去するとその遺言により、

長興には5万石が分与され、秋月藩を立藩した。黒田長政は本来、優秀な長興を本藩の跡継と生前に考え、兄で既に

本家を継いでいた暗愚な黒田忠之は長興の存在を恐れていた。

| |

秋月藩

黒田家 |

外様 5万石 筑前国 (1623年~1871年)

| 1.長興(ながおき) |

従五位下・甲斐守 |

長政の三男 |

| 2.長重(ながしげ) |

従五位下・甲斐守 〔奏者番〕 |

長興の次男 |

| 3.長軌(ながのり) |

従五位下・甲斐守 |

長重の長男 |

| 4.長貞(ながさだ) |

従五位下・甲斐守 |

福岡藩家臣・野村祐春の次男 |

| 5.長邦(ながくに) |

従五位下、甲斐守、河内守 |

長貞の長男 |

| 6.長恵(ながよし) |

従五位下、甲斐守 |

長邦の長男 |

| 7.長堅(ながかた) |

|

交代寄合御礼衆・山崎義俊の次男 |

| 8.長舒(ながのぶ) |

従五位下、甲斐守 |

向高鍋藩主・秋月種茂の次男 |

| 9.長韶(ながつぐ) |

従五位下、甲斐守 |

長舒の次男 |

| 10.長元(ながもと) |

|

土佐藩主・山内豊策の五男 |

| 11.長義(ながよし) |

従五位下、甲斐守。近江守 |

長元の六男 |

| 12.長徳(ながのり) |

従五位下、甲斐守 |

長元の八男 |

廃藩置県

|

黒田 高政(くろだ たかまさ)

福岡城内にて、長政と栄姫の四男として生まれる。元和9年(1623年)、父の死去による遺言で4万石を与えられて東蓮寺藩を立藩した。

| |

東蓮寺藩

黒田家 |

外様 4万石 筑前国 (1623年~1677年)

| 1.高政(たかまさ)〔従五位下・東市正〕 |

|

長政の四男 |

| 2.之勝(ゆきかつ)〔従五位下・市正〕 |

|

忠之の次男 |

| 3.長寛(ながひろ)〔従五位下・宮内少輔〕 |

本家4代綱政となる |

光之の三男 |

長寛は実父で福岡藩3代藩主・光之の後任となり領地を本藩に返還した。

福岡藩4代藩主・綱政となった。

第2期は元禄元年(1688年)光之(本家3代藩主)の四男・長清が5万石を分知されたことにより成立

外様 5万石 (1688年~1720年)

1.長清(ながきよ)〔従五位下・伊勢守〕 光之の四男

長清の嫡子の継高は本家6代藩主を継いでおり、他に嗣子が無かったため、ここに直方藩は廃藩となり

その所領は福岡藩に還付された。

|

| |

|

|

| |

黒田 孝高/黒田官兵衛 |

黒田 長政 |

|

|

| 家系は清和源氏頼光流土岐氏の庶流で、土岐光衡の次男で判官代土岐光時が承久の乱で宮方で |

| であったために乱後、土岐郡浅野の浅野館に蟄居すると共に浅野氏を名乗り、光時に始まる |

| 土岐氏草創期の一族であるとされている。 |

| 浅野長勝の頃には、織田信長弓衆であったが、長勝の養女ねねが織田信長の家来だった木下藤吉郎に |

| 嫁いだことが浅野氏の転機となる。藤吉郎が出世街道をひた走ってついに天下人になると、浅野氏はその |

| 姻戚として重用された。 |

|

浅野 長政(あさの ながまさ)

| 戦国時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。豊臣政権の五奉行筆頭。常陸真壁藩主。 |

| 尾張国春日井郡北野(現在の名古屋市)に安井重継の子として生まれる。織田信長の弓衆ををしていた叔父・浅野長勝に |

| 男子がなかったため、長勝の娘・やや(彌々)の婿養子として浅野家に迎えられ、のちに家督を相続した。長吉は秀吉に |

| もっとも近い姻戚として、信長の命で秀吉の与力となる。信長の死後は秀吉に仕え、天正11年の賤ヶ岳の戦いで |

| 戦功を挙げて、近江国大津2万石を与えられる。天正12年(1584年)には京都奉行職となり、のちに豊臣政権下で |

| 五奉行の筆頭となる。慶長4年(1599年)、前田利長らとともに家康から暗殺の嫌疑をかけられて謹慎し、家督を幸長に譲って |

| 武蔵国府中に隠居した。慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いでは家康を支持し、家康の三男・秀忠の軍に従軍して中山道を進み、 |

| 幸長は東軍の先鋒として岐阜城を攻め落とし、関ヶ原の本戦で活躍した。この功績により紀伊国和歌山37万石へ加増転封された。 |

| 1 |

紀州藩 |

外様 37.6万石 紀伊国 1600年 - 1613年

| 1.浅野 幸長(ゆきなが)従四位下・紀伊守 |

長政の長男 |

| 2.浅野 長晟(ながあきら)但馬守、従四位下 |

長政の次男 |

長兄・幸長が嗣子無くして病死したため、家督を相続

関ヶ原の戦い以後は徳川家康に従い、徳川秀忠の小姓を務め、備中足守に2万4,000石を与えられる。

大坂冬の陣、翌20年(1615年)の夏の陣に参戦し、樫井の戦いでは塙直之らを討つという功績を挙げた。

紀伊国内では北山一揆、紀州一揆と土着勢力の相次ぐ蜂起に遭い、戦後すぐに領内に

戻り一揆の鎮圧にあたった。

|

| 2 |

広島藩

浅野家 |

外様 42.6万石 安芸国 ( 1619年 - 1871年)

| 1.長晟(ながあきら) 〔従四位下・但馬守、侍従〕 |

長政の次男 |

| 2.光晟(みつあきら) 〔従四位下・安芸守、左少将〕 |

長晟の次男 |

| 3.綱晟(つなあきら) 〔従四位下・弾正大弼、侍従〕 |

光晟の長男 |

| 4.綱長(つななが) 〔従四位下・安芸守、侍従〕 |

綱晟の長男 |

| 5.吉長(よしなが) 〔従四位下・安芸守、左少将〕 |

綱長の長男 |

| 6.宗恒(むねつね) 〔従四位下・安芸守、左少将〕 |

吉長の長男 |

| 7.重晟(しげあきら) 〔従四位下・安芸守、左少将〕 |

宗恒の長男 |

| 8.斉賢(なりかた) 〔従四位下・安芸守、侍従〕 |

重晟の次男 |

| 9.斉粛(なりたか) 〔従四位下・安芸守、少将〕 |

斉賢の長男 |

| 10.慶熾(よしてる) 〔従四位下・安芸守、侍従〕 |

斉粛の長男 |

| 11.長訓(ながみち) 〔従四位下・安芸守、侍従〕 |

浅野長懋の五男 |

| 12.長勲(ながこと) 〔従四位下・安芸守、左近衛少将〕 |

浅野長懋の長男 |

廃藩置県

|

支藩

三次藩:江戸時代中期まで備後北部を領有した藩。藩庁として三次に三次城が置かれた。知行高は5万石。

初代広島藩主・浅野長晟の庶子で長男の長治が三次郡・恵蘇郡を与えられ立藩した。

| |

三次藩

浅野家 |

外様 5万石 安芸国(1632年 - 1720年)

| 1.長治(ながはる)〔従五位下・因幡守〕 |

広島浅野藩初代藩主長晟の長男(庶子) |

| 2.長照(ながてる)〔従五位下・式部少輔〕、 |

広島浅野藩2代藩主光晟の三男 |

| 3.長澄(ながずみ)〔従五位下・土佐守〕、 |

広島浅野藩3代藩主綱晟の次男 |

| 4.長経(ながつね)〔官位官職なし(夭折のため)〕、 |

3代藩主長澄の三男 |

| 5.長寔(ながざね)〔官位官職なし(夭折のため)〕、 |

3代藩主長澄の四男 |

享保4年(1719年)4月に数え年11歳で没した。三次浅野家は無嗣絶家となり除封され、

に所領は一旦は広島藩に還付されたが、ところが長寔は翌年、享保5年に数え年8歳で没したため

三次藩は再び廃藩となり、再興されることはなかった。

|

広島新田藩:享保15年(1730年)より広島藩の蔵米3万石を与えられ、広島藩4代・綱長の三男・長賢により立藩した。

藩主は参勤交代を行わず江戸定府の大名であった。

| |

広島

新田藩

浅野家 |

外様 3万石 安芸国(1730年 - 1869年)

| 1.長賢(ながかた)〔従五位下・兵部少輔〕、 |

広島浅野藩4代藩主綱長の三男 |

| 2.長喬(ながたか)〔従五位下・兵部少輔〕、 |

初代藩主長賢の長男 |

| 3.長員(ながかず)〔従五位下・近江守〕 |

広島浅野藩6代藩主宗恒の三男 |

| 4.長容(ながかね)、 |

2代藩主長喬の長男 |

| 5.長訓(ながみち)、 |

7代藩主重晟の孫→広島藩11代藩主となる |

| 6.長興(ながおき)、 |

7代藩主重晟の曾孫→広島藩12代藩主長勲 |

| 7.長厚(ながあつ)、 |

5代藩主長訓の兄の四男 |

廃藩置県

|

|

浅野 長重(あさの ながしげ)

浅野長政の三男として近江国に生まれる。秀忠の小姓として仕えるようになった。この年春に従五位下采女正

関ヶ原の戦いでの浅野一族の戦功は著しかったので、慶長6年(1601年)に芳賀高武の旧領である

下野真岡2万石が与えられた。さらに慶長7年(1602年)には家康の養女となっていた松平家清の娘と結婚。

| 1 |

真岡藩 |

外様 2万石 下野国

1.浅野長重(ながしげ) 従 五位下、采女正 長政の三男

幸長の父・浅野長政は慶長10年(1605年)に隠居して家督を幸長に譲ったが、翌年に隠居料として

幕府から常陸真壁などに5万石を与えられた。これが真壁藩の立藩である。浅野長重は真岡藩2万石を

幕府に返上し父のあとを継ぐ

|

| 2 |

真壁藩 |

外様 5万石 常陸国

| 1.浅野長政(ながまさ) |

宗家は長晟に譲って隠居 |

|

| 2.浅野長重(ながしげ) |

従五位下、采女正 |

長政の三男 |

|

| 3 |

笠間藩 |

外様 5.3万石 常陸国 元和8年-正保2年(1645年)

| 1.浅野長重 - 従五位下、采女正 |

|

| 2.浅野長直 - 従五位下、内匠頭 |

浅野長重(浅野長政の三男 |

|

|

| 4 |

赤穂藩 |

外様 5.3万石→5万石→5.3万石 播磨国 (1645年 - 1701年)

| 1.長直(ながなお)〔従五位下、内匠頭〕 |

|

| 2.長友(ながとも)〔従五位下、采女正〕 分知により5万石 |

長直の長男 |

| 3.長矩(ながのり)〔従五位下、内匠頭〕 |

長友の長男 |

浅野長矩は江戸城松の廊下で吉良義央を切りつける殿中刃傷事件を起こし

即切腹させられお家断絶して、家老の大石内蔵助以下47士吉良邸討ち入りで有名

|

|

|

| 鎌倉幕府の名臣大江広元の四男・大江季光を祖とする一族、したがって大江広元の子孫ではあるが |

| 嫡流ではない。名字の「毛利」は、季光が父・広元から受け継いだ所領の相模国愛甲郡毛利庄、 |

| 現在の神奈川県厚木市周辺)を本貫とする。 |

| 鎌倉時代末期から南北朝時代初期にかけて、越後国佐橋庄南条(現在の新潟県柏崎市)から |

| 安芸国高田郡吉田へ移った後に国人領主として成長し、山名氏および大内氏の家臣として栄えた。 |

| 戦国時代には国人領主からついに戦国大名への脱皮を遂げ、中国地方最大の勢力となる。 |

| しかし1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いでは西軍の総大将となり、敗戦後、周防国・長門国の2か国に |

| 減封され36万9千石の長州藩(萩藩)になり外様大名となるも、江戸時代を通じて安泰であった。 |

| 江戸時代末期には長州藩から数々の優秀な志士が現れ、明治維新を成就させる原動力となった。 |

江戸時代に周防国と長門国を領国とした外様大名・毛利氏を藩主とする藩。家格は国主・大広間詰

藩庁は長く萩城(萩市)に置かれていたために萩藩(はぎはん)とも呼ばれていたが、幕末には

周防山口の山口城に移ったために、周防山口藩(すおうやまぐちはん)と呼ばれることとなった。

|

|

毛利 輝元(もうり てるもと)

天文22年(1553年)1月22日、毛利隆元の嫡男として安芸国(現在の広島県)に生まれる。

永禄8年(1565年)、13代将軍・足利義輝より「輝」の一字を許され元服し、輝元と名乗り[注 1]、実質的な当主となるが、

元就が死没するまで当主権限を元就が掌握する二頭政治体制が続くことになる

足利義昭は毛利氏のもとにおいて反信長勢力を糾合し、越後国の上杉謙信はそれまで信長と同盟関係にあったが

将軍家の呼びかけにより信長と敵対する。

天正14年(1586年)の九州征伐にも先鋒として参加し、武功を挙げ、秀吉の天下統一に大きく寄与した。

1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いでは西軍の総大将となり、敗戦後、周防国・長門国の2か国に減封され36万9千石の

長州藩(萩藩)になり外様大名となるが輝元は隠居して子の秀就に家督を継がせた。

| |

長州藩

毛利家 |

外様 36.9万石 長門国

| 1.秀就(ひでなり) |

従四位下長門守、侍従、右近衛権少将 |

輝元の子 |

| 2.綱広(つなひろ) |

従四位下。長門守。薨後贈従三位 |

秀就の子 |

| 3.吉就(よしなり) |

従四位下長門守 |

綱広の長男 |

| 4.吉広(よしひろ) |

従四位下、侍従 |

綱広の次男 |

| 5.吉元(よしもと) |

従四位下、長門守 |

長府藩主・毛利綱元の長男 |

| 6.宗広(むねひろ) |

従四位下、大膳大夫、侍従 |

吉元の五男 |

| 7.重就(しげなり) |

従四位下、侍従、大膳大夫、左近衛少将 |

長府藩主毛利匡広の十男 |

| 8.治親(はるちか) |

壱岐守、従四位下、侍従 |

重就の四男 |

| 9.斉房(なりふさ) |

従四位下、侍従 |

治親の長男 |

| 10.斉熙(なりひろ) |

従四位下、侍従、中務大輔、大膳大夫、左近衛権少将 |

治親の次男 |

| 11.斉元(なりもと) |

従四位上、左近衛権少将 |

重就六男 |

| 12.斉広(なりとう) |

従四位下・修理大夫、左近衛権少将 |

斉熙の子 |

13.敬親/慶親

|

従四位上、左近衛権中将 |

親著の長子 |

| 14.元徳/定広 |

従三位・長門守、侍従、左近衛少将 徳山藩第8代藩主・毛利広鎮の十男 |

廃藩置県

|

| 関ヶ原の戦いの後に毛利輝元が中国地方120万石から減封され防長2カ国36万石となった際に、輝元が東の守りとして |

| 岩国に吉川広家を置き、西の守りとして改めて長門国豊浦郡(現在の山口県下関市)に秀元が領地を与えられた。 |

| なお、綱元の時に叔父の毛利元知に1万石を分知し、支藩の清末藩を立藩させている。 |

| 歴代藩主の中では3代・綱元の子である毛利吉元と、8代藩主の匡敬(重就)が宗藩の長州藩主を継いでいる。 |

支藩

穂井田 元清(ほいだ もときよ)

天文20年(1551年)、安芸国の戦国大名・毛利元就の四男として誕生する。

元就の正室の子である毛利隆元、吉川元春、小早川隆景の3人の兄たちが元就から大切にされたのに対して、

元清をはじめとする側室の子達は、父から「虫けらなるような子どもたち」と表現されている。

永禄11年(1568年)、村上水軍との関係を強化する必要もあり、来島の村上通康の娘を妻として迎えた。

元清が三村家親の子である穂井田元祐(庄元資)の養子となり穂井田姓を名乗ったとしている

天正13年(1585年)の四国攻めに出陣。また同年、長男の毛利秀元が毛利輝元の養子となったため、元清も毛利姓に

復した。天正15年(1587年)、九州征伐に出陣する。

文禄元年(1592年)、文禄の役では、病床にあった輝元に代わって自ら毛利軍の総大将となった。

慶長2年(1597年)、桜尾城において47歳で死去する。

江戸時代初期に、元清の子孫は長州藩の支藩である長府藩、清末藩の藩主として存続する。

| |

長府藩

毛利家 |

| 外様 6万石→5万石→3.8万石→4.7万石→5万石 櫛崎城 |

| 1.元清、毛利元就四男 |

|

| 2.秀元、 伊予守、治部大輔、従四位、侍従 |

穂井田元清の子 |

| 3.光広、 従四位下、和泉守 |

初代藩主秀元二男 |

| 4.綱元 従四位下、甲斐守 2代藩主光広長男(※綱元の長男は宗藩を継いで5代藩主毛利吉元となる) |

5.元朝、宗藩の嗣子となって毛利宗元に改名継ぐことなく死去

|

宗藩5代藩主毛利吉元の長男 |

| 6.元矩、 |

3代藩主綱元四男 |

| 7.匡広、 従五位下、甲斐守 長門清末藩2代藩主毛利元平が継いで改名 |

| 8.師就、 従五位下、主水正 |

6代藩主匡広五男 |

| 9.匡敬、 従四位下 6代藩主匡広十男(※のちに宗家を継いで7代藩主毛利重就となる) |

| 10.匡満、 従五位下。能登守宗家7代藩主毛利重就長男 |

宗家7代藩主毛利重就長男 |

| 11.匡芳、 従五位下、甲斐守宗家7代藩主毛利重就五男 |

宗家7代藩主毛利重就五男 |

| 12.元義、 従四位下、左京亮、甲斐守10代藩主匡芳長男 |

10代藩主匡芳長男 |

| 13.元運、 従五位下、左京亮、甲斐守11代藩主元義三男 |

11代藩主元義三男 |

| 14.元周、 従五位下、左京亮11代藩主元義長男元寛の三男 |

11代藩主元義長男元寛の三男 |

| 15.元敏、1 |

12代藩主元運六男 |

廃藩置県 |

毛利 就隆(もうり なりたか

毛利輝元の次男。母は児玉元良の娘・清泰院。正室は長府藩主・毛利秀元の娘・松菊子、

元和3年、周防都濃郡に3万石を与えられた。後に4万5,000石に加増され、その所領を下松藩として認められて初代藩主となった。

1650年(慶安3年)6月、下松は交通に適していないという理由から就隆は藩庁を同国徳山に移した。

| |

下松藩

くだまつ

徳山藩

毛利家

|

外様 4万5千石→3万石→4万石 周防国 長州藩(萩藩)の支藩

| 1.就隆 |

毛利輝元の二男 |

| 2.元賢もとかた 従五位下、日向守 |

就隆の五男 |

| 3.元次 もとつぐ 従五位下、飛騨守 |

就隆の四男 |

| 4.元尭もとたか 従五位下、日向守 |

元次の二男 |

| 5.広豊ひろとよ 従五位下、但馬守、山城守 |

元次の三男 |

| 6.広寛ひろのり 従五位下、志摩守 |

広豊の二男 |

| 7.就馴なりよし 従五位下・大和守 |

広豊の十一男 |

| 8.広鎮ひろしげ 従五位下、大和守、日向守 |

就馴の二男 |

| 9.元蕃もとみつ従五位下、従三位、山城守 (広鎮の十男は宗家を継いで、14代元徳となる) |

| 10.元功もといさ従五位下、大和守 |

長府藩主・毛利元運の子 |

| 11.元秀 |

元功の長男 |

| 12.元靖 |

元秀の長男 |

| 13.就擧 |

元靖の長男 |

| 14.就慶 |

就擧の長男 |

| 15.元晴 |

|

| 廃藩置県 |

|

| |

清末藩

毛利家 |

外様 1万石 長門国 長府藩支藩の支藩

| 1.元知(もととも)〔従五位下、刑部少輔〕 |

長府藩初代藩主・毛利秀元の三男 |

| 2.元平(もとひら)〔従五位下、甲斐守〕 |

元知の次男 |

| 3.政苗(まさなり)〔従五位下、讃岐守〕 |

平(のち匡広)の七男 |

| 4.匡邦(まさくに)〔従五位下、讃岐守〕 |

政苗の七男 |

| 5.政明(まさあき) |

伊勢長島藩主・増山正賢の次男 |

| 6.元世(もとよ) 〔従五位下、讃岐守〕 |

下野国佐野藩主・堀田正敦の六男 |

| 7.元承(もとつぐ)〔従五位下、出雲守〕 |

長門長府藩主・毛利元義の十一男 |

| 8.元純(もとずみ)〔従五位下、讃岐守〕 |

豊後日出藩主・木下俊敦の四男 |

廃藩置県

|

|

|

藤原南家工藤流の流れを汲む。吉川の名乗りは駿河入江荘吉川(現在静岡市清水区)の地名に基づくもので、

吉川以外に「吉河」「吉香」とも書かれる。 安芸吉川氏(宗家)、石見吉川氏、播磨吉川氏、駿河吉川氏、

境氏吉川氏に分れ

安芸吉川氏(宗家)

南北朝時代から室町時代にかけては土佐国の分郡守護に任命される。

戦国時代初期に吉川国経の娘を毛利元就が、国経の嫡男・元経が元就の姉を、それぞれ娶った関係から、

利家と吉川家は姻戚関係となる。元就の次男・毛利元春を養子に迎え、隠居に追い込まれる。

|

吉川 元春(きっかわ もとはる) / 毛利 元春(もうり もとはる)

毛利元就の次男。母は吉川国経の娘・妙玖。同母の兄弟に兄の毛利隆元、弟の小早川隆景、その他異母の兄弟が多くいる。

父・元就によって藤原南家の流れを汲む安芸国の名門・吉川氏に養子として送り込まれ、家督を乗っ取る形で相続した。

天正10年(1582年)末、家督を嫡男の元長に譲って隠居した。これは、秀吉に仕えることを嫌ってのことであるとされている。

吉川 元長(きっかわ もとなが)

天文17年(1548年)、吉川元春の嫡男として生まれた。

天正10年(1582年)、本能寺の変を契機として羽柴秀吉と毛利氏が和睦すると、秀吉への姿勢において輝元・小早川隆景と

元春の間に差が生じたため、元春は12月に隠居した。

吉川 広家(きっかわ ひろいえ)

永禄4年(1561年)11月1日、吉川元春と新庄局の三男として生まれ、元亀元年(1570年)、父と共に尼子勝久の討伐戦で初陣する。

天正14年(1586年)11月に九州平定従軍中の(身分上は隠居の)父・元春が、次いで翌天正15年(1587年)6月に同じく従軍中で

吉川家当主である長兄の元長が相次いで死去したため、吉川氏の家督を相続し居城日野山城などの所領も継承する。

毛利輝元から、毛利氏の祖先・大江広元の諱から「広」の一字書出を与えられ、「広家」と改名した。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、毛利輝元が石田三成、安国寺恵瓊らによって西軍の総大将とされた(広家は

徳川家康率いる東軍に加勢するよう提言したが、三成らの裏工作で広家が知らないうちに輝元が担ぎ出されたとされる)。

あくまで家康率いる東軍の勝利を確信していた広家は、同じく毛利重臣である福原広俊と謀議を練り、恵瓊や輝元には

内密にしたうえ独断で朝鮮の役以来の友人である黒田長政を通じて家康に内通

家康は関ヶ原の戦い終結後、毛利宗家を改易にして広家には周防・長門の2ヶ国37万石(29万石とも)を与えるとの沙汰があったが

広家はこの沙汰に対して、毛利本家存続のために家康に以下の内容の起請文を提出した。

防長への減封を受諾した毛利氏は、長門国の一隅萩に本拠を置いた(長州藩)。藩内を分割して長府、徳山の分家

(後に清末の孫家が加わる)と岩国吉川領を置き、広家には本拠地萩からもっとも遠く東の守り、本家及び直系一門の

盾の位置となる岩国3万石の所領が与えられて岩国領の初代領主となった。

| |

岩国藩

吉川家 |

外様 3万石 → 6万石 周防国 長州藩の支藩

| 1.元春(もとはる) 従四位下、治部少輔、駿河守 |

元就の次男 |

| 2.元長(もとなが )治部少輔 |

元春の嫡男 |

| 3.広家(ひろいえ) (従四位下・民部少輔、侍従) |

元春の三男 |

| 4.広正(ひろまさ) |

広家の長男 |

| 5.広嘉(ひろよし) |

広正の長男 |

| 6.広紀(ひろのり) |

広嘉の長男 |

| 7.広逵(ひろみち) |

広紀の長男 |

| 8.経永(つねなが) |

広逵の長男 |

| 9.経倫(つねとも) |

徳山藩5代藩主・毛利広豊の九男 |

| 10.経忠(つねただ) |

吉川経倫の長男 |

| 11.経賢(つねかた) |

経忠の長男 |

| 12.経礼(つねひろ) |

経忠の次男 |

| 13.経章(つねあきら) |

経忠の三男 |

| 14.初代藩主 経幹(つねまさ)(従五位下・駿河守) |

経章の長男 |

| 15.2代藩主 経健(つねたけ)(正四位・駿河守) |

経幹の長男 |

廃藩置県

長州藩の支藩とみなされるが、長州藩では幕府に岩国領(いわくにりょう)を支藩とする届けを出しておらず、

吉川家は毛利家の家臣であり、徳川家の陪臣であるによって諸侯に非ず(大名ではない)と主張していた。

その一方で幕府からは6万石の外様大名格として扱われるという、極めて変則的な存在が江戸時代を

通じて続いた。正式に岩国藩が認められたのは、大政奉還後の慶応4年3月、新政府によってのことである。

|

|

|

毛利 高政(もうり たかまさ)

長州毛利家とは全く関係なく、父 森高次は羽柴秀吉の馬廻衆であったことから、高政は

1577年(天正5年)より出仕している。高政は毛利輝元に気に入られて毛利姓を名乗るようになる。

関ヶ原の戦いでははじめは西軍に与し、丹後田辺城(舞鶴城)攻めに参加するも途中、東軍に寝返った。

藤堂高虎のとりなしが改易を免れた要因の一つとなった。

|

| |

佐伯藩

毛利

|

外様 2万石 豊後国海部郡 佐伯城

| 1.高政(たかまさ)〔従五位下、伊勢守〕 |

森高次の子 |

| 2.高成(たかなり)〔従五位下、摂津守〕 |

高政の長男 |

| 3.高直(たかなお)〔従五位下、伊勢守〕 |

高成の長男 |

| 4.高重(たかしげ)〔従五位下、安房守〕 |

高直の長男 |

| 5.高久(たかひさ)〔従五位下、駿河守〕 |

豊後森藩主・久留島通清の四男 |

| 6.高慶(たかやす・たかよし)〔従五位下、周防守〕 |

豊後森藩主・久留島通清の六男 |

| 7.高丘(たかおか)〔従五位下、周防守〕 |

毛利高慶の子・毛利高通の子 |

| 8.高標(たかすえ)〔従五位下、伊勢守〕 |

高丘の次男 |

| 9.高誠(たかのぶ)〔従五位下、美濃守〕 |

高標の長男 |

| 10.高翰(たかなか)〔従五位下、若狭守〕 |

高誠の長男 |

| 11.高泰(たかやす)〔従五位下、伊勢守〕 |

高翰の子 |

| 12.高謙(たかあき・たかかた)〔従五位下、伊勢守〕 |

高泰の長男 |

廃藩置県

|

|

|

|

| 宇多源氏佐々木一族の長岡伊勢守経秀が、山城国から肥前国小城郡主千葉氏を頼って、下向したことに |

| はじまると伝えている。経秀は肥前国鍋島村に居住し、在名をもって鍋島氏とした。 |

| 経秀の子経直は、肥前守護少弐教頼を支援し、娘の一人をその側室に配し、生まれた男子経房に鍋島氏を |

| 相続させた。その後、龍造寺氏に従って活躍する。とくに享禄3年(1530年)の田手畷の戦いでは、 |

| 鍋島清久が龍造寺軍の危機を救う大活躍を示すと、その功績により清久の子の鍋島清房が、龍造寺氏の |

| 娘を娶り、血縁関係を結んだ。清房の次男直茂は、龍造寺隆信の副将として、龍造寺氏の発展・興隆に尽力 |

|

佐賀藩は天正18年(1590年)に鍋島氏の主君であった龍造寺政家が病弱であったため、豊臣秀吉に

によって隠居させられ、家督は政家の長男・龍造寺高房が引き継いでいた。

鍋島 勝茂(なべしま かつしげ)

| 天正8年(1580年)10月、龍造寺隆信の重臣であった鍋島直茂の長男として、石井生札の屋敷で生まれる。 |

| 慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは西軍に与し、伏見城攻め(伏見城の戦い)に参加した後、 |

| しかし幼少であることから、筆頭重臣である鍋島直茂が代わって国政を行う状態という、 |

| つまり鍋島氏は正式な大名ではなかったわけであるが、勝茂は豊臣時代からすでに大名世子としての |

| 扱いを受け、朝鮮出兵においても、父の直茂が総大将として出陣している。 |

| 伊勢安濃津城攻めに参加するなど、西軍主力のひとりとして行動した。しかし、父直茂の急使により、 |

| すぐに東軍に寝返り、筑後柳川の立花宗茂、同久留米の小早川秀包らを攻撃した。 |

| 関ヶ原本戦には参加せず、西軍が敗退した後に黒田長政の仲裁で徳川家康にいち早く謝罪し、また、 |

| 先の戦功により、本領安堵を認められた。家督と国政の実権が異なる状況が続いていた。 |

| 慶長12年(1607年)に高房、後を追うように政家も死去した。すると勝茂は幕府公認の下後を継いで佐賀藩の |

| 初代藩主となり、父の後見下で藩政を総覧した。 |

| |

佐賀藩

龍造寺家 |

外様 35万7千石 肥前国

1.龍造寺(りゅうぞうじ)高房(たかふさ)〔従五位下・駿河守〕 龍造寺政家の四男

慶長12年(1607年)、鍋島氏に実権を握られて憤慨して失望し、妻を殺害して自らも腹を斬り

死のうとしたが果たせず、そのときの傷を養生するために肥前に帰ることを許されたが、

故郷で再び自害し死去した。

|

| |

佐賀藩

鍋島家 |

外様 35万7千石 肥前国

| 1.勝茂(かつしげ)〔従四位下・信濃守、侍従〕 |

鍋島直茂の長男 |

| 2.光茂(みつしげ)〔従四位下・丹後守、侍従〕 |

鍋島忠直(鍋島勝茂の四男)の長男 |

| 3.綱茂(つなしげ)〔従四位下・信濃守、侍従〕 |

光茂の長男 |

| 4.吉茂(よししげ)〔従四位下・丹後守、侍従〕 |

光茂の次男 |

| 5.宗茂(むねしげ)〔従四位下・信濃守、侍従〕 |

光茂の十五男 |

| 6.宗教(むねのり)〔従四位下・丹後守、侍従〕 |

宗茂の長男 |

| 7.重茂(しげもち)〔従四位下・信濃守、侍従〕 |

宗茂の七男 |

| 8.治茂(はるしげ)〔従四位下・肥前守、左近衛権少将〕 |

宗茂の十男 |

| 9.斉直(なりなお)〔従四位下・肥前守、侍従〕 |

治茂の長男 |

| 10.直正(なおまさ)〔従四位下・肥前守、侍従〕 |

斉直の十七男 |

| 11.直大(なおひろ)〔従四位・信濃守〕 |

斉正(直正)の次男 |

廃藩置県

|

鍋島家 御三家(三支藩)

1)小城藩(小城鍋島家) 鍋島 元茂(なべしま もとしげ

肥前佐賀藩主・鍋島勝茂の長男。当初は嫡男として扱われていたが、元茂が4歳の時、父・勝茂が徳川家康の養女

(岡部長盛の娘)と結婚したとき、廃嫡された。これは、家康の養女である菊姫との間に生まれた子供を後継ぎにしようと

したためとも言われている。寛永19年(1642年)に肥前小城に7万3000石を与えられ廃嫡されたとはいえ、父から冷遇はされて

いなかったようである。島原の乱にも父・勝茂と共に従軍している。

| |

小城藩

鍋島家 |

外様 7.3万石 肥前国

廃藩置県

|

2)蓮池藩(蓮池鍋島家) 鍋島 直澄(なべしま なおずみ)

| 蓮池藩は立藩の時期は諸説ありはっきりしないが、江戸時代初期に初代佐賀藩主・鍋島勝茂の五男・直澄が |

| 佐賀藩領内の佐嘉郡・神埼郡・杵島郡・松浦郡・藤津郡において5万2000石(肥前藩の内高)を |

| 与えられたことに始まる。当初、佐賀城3の丸に政庁を構えたが、後に蓮池(佐賀市内)に陣屋を構えた。 |

| 小城藩と同じく参勤交代を行っていたが、享保15年)、参勤交代の免除を願い出たが、佐賀藩より却下された |

| |

蓮池藩

鍋島家 |

外様 5.2万石 肥前国

| 1.直澄(なおずみ) 〔従五位下・甲斐守〕 |

勝茂の五男 |

| 2.直之(なおゆき) 〔従五位下・摂津守〕 |

直澄の次男 |

| 3.直称(なおのり) 以後、官位は従五位下、 |

直澄の五男 |

| 4.直恒(なおつね) 従五位下、朝散大夫、摂津守 |

直称の次男 |

| 5.直興(なおおき) 従五位下、朝散大夫、甲斐守 |

直恒の長男 |

| 6.直寛(なおひろ) 従五位下、朝散大夫、摂津守 |

直恒の四男 |

| 7.直温(なおはる) 従五位下、朝散大夫、甲斐守 |

直寛の長男 |

| 8.直与(なおとも) 従五位下、摂津守 |

治茂の七男 |

| 9.直紀(なおただ) 従五位下、朝散大夫、甲斐守 |

直与の長男 |

廃藩置県

|

3)鹿島藩(鹿島鍋島家) 鍋島 忠茂(なべしま ただしげ)

天正12年(1584年)11月28日、鍋島直茂の次男として佐賀城で生まれる。兄は佐賀藩の初代藩主である鍋島勝茂。

忠茂は、早くから父や兄と共に豊臣秀吉に仕え、文禄4年(1595年)の文禄の役では父や兄と共に朝鮮に渡海して朝鮮軍と戦った。

慶長5年(1600年)9月の関ヶ原の戦いで、兄の勝茂が西軍に与したため、戦後に徳川家康によって処罰されかけたが、父の命令で

西軍の立花宗茂を攻めて鍋島氏の存続に尽力した。慶長6年(1601年)には家康への人質として江戸に赴いた。

慶長7年(1602年)から家康の三男・秀忠の近習として仕えたが、秀忠に寵愛されて「忠」の偏諱を授けられて忠茂と改名した。

慶長19年(1614年)に大坂冬の陣が始まると、忠茂は病身を押して参加したため、秀忠に激賞された。

| |

鹿島藩

鍋島家 |

外様 2.5万石 肥前国

| 1.忠茂(ただしげ) 〔従五位下・和泉守〕 |

直茂の次男 宗家初代藩主勝茂の弟 |

| 2.正茂(まさしげ) 〔従六位・布衣〕 |

忠茂の長男 |

| 3.直朝(なおとも) 〔従五位下・和泉守〕 |

勝茂の九男 |

| 4.直條(なおえだ) 〔従五位下・備前守〕 |

直朝の三男 |

| 5.直堅(なおかた) 〔従五位下・和泉守〕 |

第2代藩主直條の五男 |

| 6.直郷(なおさと) 〔従五位下・備前守〕 |

第3代藩主・鍋島直堅の長男 |

| 7.直熙(なおひろ) 〔従五位下・和泉守〕 |

佐賀藩第5代藩主・鍋島宗茂の十男 |

| 8.直宜(なおよし) 〔従五位下・備前守〕 |

肥前小城藩の第6代藩主・直員の四男 |

| 9.直彜(なおのり) 〔従五位下・丹波守〕 |

肥前佐賀藩藩主・鍋島治茂の六男 |

| 10.直永(なおなが )〔従五位下・丹波守〕 |

佐賀藩第9代藩主・鍋島斉直の十三男 |

| 11.直晴(なおはる) 〔官位官職なし〕 |

直彜の長男 |

| 12.直賢(なおかた) 〔従五位下・丹波守〕 |

佐賀藩第9代藩主・斉直の二十八男 |

| 13.直彬(なおよし)〔従五位下・備前守〕 |

直永の三男 |

廃藩置県

|

| 明治維新を推進させた人物を輩出した藩を指す薩長土肥に数えられ、副島種臣、江藤新平、、大隈重信、大木喬任、 |

| 佐野常民らが活躍した。また田中久重等、多藩の有能な人材を積極的に重用し、日本の近代化に貢献した。 |

| 江藤新平は明治7年(1874年)に佐賀の乱を起こし処刑されている。 |

| |

|

| |

鍋島 勝茂 |

|

美濃池田氏家紋

|

池田氏は和泉国池田村を発祥とし、摂津国と美濃国に荘官として赴任し池田荘を開いたとされる。

源平合戦の頃に、源頼政の弟源泰政が池田氏の養子に入り、泰政の子の泰光が摂津豊島郡を

時景(摂津池田氏)、美濃池田郡を泰継(美濃池田氏)に継がせた。

|

摂津池田氏

平安時代から戦国時代にかけて、摂津の有力国人として、源氏楠氏、足利氏、細川氏、三好氏、織田氏と主君を変えて

勢力を保ったが、池田知正の代に荒木村重により下克上がなされ勢力を失った。その後、知正は江戸時代に

旗本となったが池田光重の代に家臣(親戚とも)の不祥事に連座して改易された。

美濃池田氏

池田恒興の代に織田家重臣となり清洲会議に出席し、その子池田輝政は徳川家康の愛娘督姫を後妻にし松平姓を

許され、一族で播磨、備前、淡路、因幡に計100万石近い諸藩を有し「播磨宰相」「姫路宰相」「西国将軍」などと称された。

その他の池田氏

伊予池田氏 伊予周敷郡池田郷に住み、池田氏を称した。

近江池田氏 近江佐々木氏の一族。六角氏、織田氏、羽柴氏に仕えて豊臣時代に大名となった池田秀氏を輩出した

出羽池田氏 出羽庄内に住み、朝日山城主池田盛周が戦国時代の代表的な人物である。近代以降において、

一族より政治家や実業家を輩出した。

池田 恒利(いけだ つねとし)

池田政秀には娘(養徳院)がいたが男子が無かったため、滝川貞勝の次男である恒利を婿養子に迎えた。

この恒利と養徳院との間に嫡男の恒興が生まれている

池田 恒興(いけだ つねおき)

| 尾張織田氏重臣で織田信長・豊臣秀吉(羽柴秀吉)に仕える。母・養徳院は信長の乳母であり、信長の父の織田信秀と |

| 再婚して側室となっているため、恒興は信長とは乳兄弟であり同時に義理の兄弟にあたる。幼少の頃から |

| 小姓として織田家に仕える。織田家の後継を巡る清洲会議では、柴田勝家らに対抗して、秀吉・丹羽長秀と共に |

| 信長嫡孫の三法師を擁立し、領地の再分配では摂津の内大坂・尼崎・兵庫において12万石を領有した。 |

| 天正12年、徳川家康・織田信雄との小牧・長久手の戦いでは、去就が注目されたが結局は秀吉方として参戦 |

| 長久手にて嫡男の元助も共に討ち死にしたため、池田家の家督は次男の輝政が相続した。 |

池田 輝政(いけだ てるまさ)

織田信長の重臣・池田恒興の次男として尾張清洲に生まれた。天正12年の小牧・長久手の戦いで、父の恒興と兄の元助が

|

| 討死したため家督を相続し、美濃大垣城主13万石を領した。天正13年(1585年)には同じ13万石で岐阜城主となった。 |

| 豊臣時代、輝政は豊臣一族に準じて遇され、従四位下侍従、および豊臣姓を許された。 |

| 文禄3年、秀吉の仲介によって、徳川家康の娘・督姫を娶る。慶長3年8月、秀吉が没すると家康に接近した。前田利家が |

| 死去すると、七将の一人として福島正則・加藤清正・加藤嘉明・浅野幸長・黒田長政らと共に石田三成襲撃事件を起こした |

| 関ヶ原の戦いでは徳川方に与し、岐阜城攻略の功績から播磨姫路52万石に加増移封され、初代姫路藩主に |

| 慶長17年、正三位参議、および松平姓を許され「播磨宰相」「姫路宰相」「西国将軍」などと称された次男・忠継の |

| 備前国岡山藩28万石、三男・忠雄の淡路国洲本藩6万石、弟・長吉の因幡国鳥取藩6万石を合せ 一族で計92万石 |

| (一説に検地して100万石)もの大領を有した。徳川家との縁組は家格を大いに引き上げ、明治に至るまで池田家が |

| 繁栄する基盤となった。 |

| 1 |

姫路藩

池田家 |

外様 52万石 播磨国

| 1.輝政 |

参議、正三位、贈従二位 |

恒興の次男 |

| 2.利隆としたか |

従四位下、侍従、右衛門督、武蔵守、秀忠のの養女・鶴姫が正室輝政の長男 |

| 3.光政みつまさ |

従四位下、左近衛権少将、贈正三位 |

利隆の長男 |

幼少を理由に因幡鳥取32万5000石に減転封となった

|

| 2 |

鳥取藩

池田家 |

外様 32万石 因幡・伯耆国 (1617年 - 1632年)

1.光政(みつまさ)〔従四位下・左近衛権少将〕

叔父の岡山藩主・池田忠雄が死去し、従弟で忠雄の嫡男・光仲が3歳の幼少のため

山陽道の要所である岡山を治め難いとし、岡山31万5000石へ移封となり、

光仲が鳥取32万5000石に国替えとなった

|

| 3 |

岡山藩

池田家 |

外様 31.5万石 備前国 (1632年 - 1871年)

| 1.光政(みつまさ) 従四位下・左近衛権少将 |

利隆の長男 |

| 2.綱政(つなまさ) 従四位下・伊予守、左近衛権少将 |

光政の長男 |

| 3.継政(つぐまさ) 従四位下・大炊頭、左近衛権少将 |

綱政の四男 |

| 4.宗政(むねまさ) 従四位下・伊予守、左近衛権少将 |

継政の長男 |

| 5.治政(はるまさ) 従四位下・内蔵頭、左近衛権少将 |

宗政の長男 |

| 6.斉政(なりまさ) 従四位下・上総介、左近衛権少将 |

治政の次男 |

| 7.斉敏(なりとし) 従四位下・伊予守、左近衛権少将 |

薩摩藩主・島津斉興の次男 |

| 8.慶政(よしまさ) 従四位下・内蔵頭、左近衛権少将 |

豊前国中津藩主奥平昌高の十男 |

| 9.茂政(もちまさ) 従四位上・弾正大弼、左近衛権少将 |

常陸水戸藩主徳川斉昭の九男 |

| 10.章政(あきまさ) 従四位下・備前守、左近衛権少将 |

肥後国人吉藩主相良頼之の次男 |

廃藩置県

|

支藩

| |

鴨方藩

岡山新田藩

池田家 |

外様 2.5万石 備中国

| 1.政言(まさこと) - 従五位下・信濃守 |

光政の次男 |

| 2.政倚(まさより) - 従五位下・内匠頭 |

政言の長男 |

| 3.政方(まさみち) - 従五位下・信濃守 |

身旗本・池田由道の次男 |

| 4.政香(まさか) - 従五位下・内匠頭 |

政方の長男 |

| 5.政直(まさなお) - 従五位下・信濃守 |

政方の次男 |

| 6.政養(まさよし) - 従五位下・内匠頭 |

政直の長男 |

| 7.政共(まさとも) - 従五位下・信濃守 |

政養の次男 |

| 8.政善(まさよし) - 従五位下・信濃守 |

政養の三男 |

| 9.政詮(まさあき) - 従五位下・信濃守 最後の岡山藩主・章政となる人吉藩主相良頼之の次男 |

| 10.政保(まさやす) - 従五位 岡山藩の第10代藩主池田章政(政詮)の長男 |

備中国浅口郡(現:岡山県浅口市)・小田郡・窪屋郡を領有し、藩庁は鴨方陣屋

廃藩置県

|

| |

生坂藩

岡山

新田藩

池田家 |

外様 1.5万石 備中国

| 1.輝録(てるとし) - 従五位下・丹波守 |

光政の三男 |

| 2.政晴(まさはる) - 従五位下・丹波守 池田軌隆(岡山藩主・池田綱政の次男)の長男 |

| 3.政員(まさかず) - 従五位下・中務少輔 |

政晴の次男 |

| 4.政弼(まさすけ) - 従五位下・丹波守 |

政晴の三男 |

| 5.政恭(まさゆき) - 従五位下・山城守 |

治政 ? |

| 6.政範(まさのり) - 従五位下・丹波守 |

政恭の長男 |

| 7.政和(まさかず) - 従五位下・山城守 |

大身旗本・池田喜長の次男 |

| 8.政礼(まさのり) - 従五位下・丹波守 |

政和の次男 |

備中国窪屋郡生坂(現・倉敷市)周辺を領有した。石高は1万5千石であるが、この石高は岡山藩の内高に含

まれる。寛文12年(1672年)光政の三男・輝録が立藩した。藩主は岡山城下に居住していた。

廃藩置県

|

|

池田 忠継(いけだ ただつぐ)

| 1599年(慶長4年)2月18日、輝政の次男で伏見で生まれる。徳川家康の外孫にあたるため、 |

| わずか5歳で備前岡山28万石に封じられた。幼年の忠継に政務を取り仕切ることができるはずもなく、 |

| 異母兄の利隆が執政代行として岡山城に入り、忠継は父の姫路城に留まった。 |

婚姻前に死去して嗣子はなく、同母弟の忠雄が跡を継いだ。

|

| 1 |

岡山藩

池田家 |

外様(準親藩) 28万石→38万石→31万5千石 (1603年 - 1632年)

| 1.忠継(ただつぐ) - 従四位下・左衛門督、侍従 、28万石 → 38万石 |

輝政の次男 |

| 2.忠雄(ただかつ) - 正四位下・宮内少輔、参議 、31万5千石 |

輝政の三男 |

淡路国洲本藩主6万石であったが、兄が死去で後を継ぐ

寵愛する小姓の渡辺源太夫が藩士・河合又五郎に殺害されるという事件が起こり(鍵屋の辻の決闘)、

脱藩した又五郎をかくまった旗本と外様大名の争いに発展した。忠雄は31歳の若さで死去した

死因は天然痘だが、毒殺されたという説もある。死後、家督は長男・光仲が継いだが、幼少だったために

因幡鳥取に移封された

|

池田 忠雄(いけだ ただかつ)

江戸時代前期の大名。淡路国洲本藩主、のち備前国岡山藩第2代藩主。鳥取藩池田家宗家2代。播磨姫路藩主・池田輝政の

三男(実は六男)。母は徳川家康の次女・督姫。岡山藩初代藩主・池田忠継の同母弟。

慶長7年(1602年)10月28日、姫路城で生まれる。慶長13年(1608年)、7歳で元服する。家康の孫に当たることから

慶長15年(1610年)、9歳で淡路洲本に6万石の所領を与えられたが、父の姫路城に留まり、池田氏重臣が政務にあたった。

元和元年(1615年)、岡山藩主である同母兄・忠継が17歳で早世したため、その跡を継いだ。

池田 光仲(いけだ みつなか)

寛永7年(1630年)6月18日、備前岡山藩主・池田忠雄の長男として岡山藩江戸藩邸で生まれる。

寛永9年(1632年)父・忠雄が死去し、わずか3歳で家督を継ぐこととなった。幼少のため山陽道の要所備前岡山を治め難いと

されたが、徳川家康の外曾孫ということもあり改易とはならず、光仲は因幡・伯耆を有する鳥取藩32万石に、従兄で鳥取藩主と

なっていた池田光政が備前岡山藩31万5,000石へ国替えとなった。

| 2 |

鳥取藩

池田家 |

外様(準親藩) 28万石→38万石→31万5千石 因幡・伯耆国 (1632年 - 1871年)

| 1.光仲(みつなか)〔従四位下・左近衛少将〕 |

忠雄の長男 |

| 2.綱清(つなきよ)〔従四位下・伯耆守、左少将〕 |

光仲の長男 |

| 3.吉泰(よしやす)〔従四位下・相模守、侍従〕 |

鹿奴藩初代藩主池田仲澄の長男 |

| 4.宗泰(むねやす)〔従四位下・相模守、侍従〕 |

吉泰の長男 |

| 5.重寛(しげのぶ)〔従四位下・相模守、左少将〕 |

宗泰の長男 |

| 6.治道(はるみち)〔従四位下・相模守、侍従〕 |

重寛の次男 |

| 7.斉邦(なりくに)〔従四位下・相模守、侍従〕 |

治道の長男 |

| 8.斉稷(なりとし)〔従四位上・因幡守、左近衛中将〕 |

治道の次男 |

| 9.斉訓(なりみち)〔従四位上・因幡守、左近衛少将〕 |

斉稷の次男 |

| 10.慶行(よしゆき)〔従四位下・因幡守、左近衛少将〕 |

鹿奴藩(東館)主・池田仲律の長男 |

| 11.慶栄(よしたか)〔従四位上・因幡守、侍従〕 |

加賀藩主・前田斉泰の四男 |

| 12.慶徳(よしのり)〔従四位上・因幡守、左近衛中将〕 |

常陸国水戸藩主徳川斉昭の五男 |

廃藩置県

|

支藩

鹿奴藩(しかのはん):

鹿野藩・鳥取東館新田藩ともいう。ただし、同地には池田氏が転封される以前の領主である亀井氏による

「鹿野藩」も存在していたため、混同に注意する必要がある。

貞享2年(1685年)に鳥取藩主・池田光仲が鳥取藩の新田2万5000石を次男の池田仲澄に与えて

新田分知による分家としたのが始まりである。

| |

鹿奴藩

池田家 |

外様。2万5000石→3万石 因幡・伯耆国

| 1.仲澄(なかずみ)〔従五位下・壱岐守〕 |

光仲の次男 |

| 2.仲央(なかてる)〔従五位下・摂津守〕 |

仲澄の次男 |

| 3.仲庸(なかつね)〔従五位下・摂津守〕 |

仲央の長男 |

| 4.澄延(すみのぶ)〔従五位下・摂津守〕 |

仲庸の長男 |

| 5.延俊(のぶとし)〔従五位下・修理亮〕 |

仲庸の次男 |

| 6.澄時(すみとき)〔なし〕 |

鳥取藩の第5代藩主・池田重寛の三男 |

| 7.仲雅(なかまさ)〔従五位下・摂津守〕 |

鳥取藩の第5代藩主・池田重寛の四男 |

| 8.仲律(なかなり)〔従五位下・壱岐守〕 |

仲雅の三男 |

| 9.仲建(なかたつ)〔従五位下・伊勢守〕 |

仲律の三男 |

| 10.徳澄(のりずみ)〔従五位下・摂津守〕 |

鹿奴藩主家一族・池田仲諟の三男 |

廃藩置県

|

若桜藩(わかさはん)

鳥取西館新田藩ともいい、鳥取藩の第2代藩主・池田綱清が元禄13年5月に弟の池田清定(光仲の四男)

に新田1万5000石を分知したのが始まりで、藩庁は鹿奴藩と同じく鳥取に置かれた。

2万石の大名となり、さらに幕府から松平姓を許され、柳間詰となった。

| |

若桜藩

池田家 |

外様。 2万石 因幡・伯耆国

| 1.清定(きよさだ)〔従五位下・河内守〕 |

光仲の四男 |

| 2.定賢(さだまさ)〔従五位下・近江守〕 |

鹿奴藩主仲澄の四男 |

| 3.定就(さだより)〔従五位下・兵庫頭〕 |

定賢の長男 |

| 4.定得(さだのり)〔従五位下・大隅守〕 |

定就の長男 |

| 5.定常(さだつね)〔従五位下・縫殿頭〕「柳間の三学者」「文学三侯」と称された 旗本・池田政勝の次男 |

| 6.定興(さだおき)〔夭折のため官位官職なし〕 |

定常(松平冠山)の長男 |

| 7.定保(さだやす)〔従五位下・長門守〕 |

定常の六男 |

| 8.清直(きよなお)〔従五位下・淡路守〕 |

仲雅の八男 |

| 9.清緝(きよつぐ)〔従五位下・左衛門佐〕 |

池田仲諟の長男 |

| 10.徳定(のりさだ)〔従五位下・相模守〕 |

池田仲諟の次男 |

廃藩置県

|

|

池田 輝澄(いけだ てるずみ)

| 慶長9年(1604年)4月29日、播磨姫路藩主・池田輝政の四男として姫路城で生まれる。 |

| 家康の外孫にあたるため慶長14年(1609年)4月、松平姓を下賜され、松平左近と称した。 |

| 慶長20年(1615年)5月28日、兄で岡山藩主だった池田忠継が早世すると、その所領から |

| 播磨宍粟郡3万8000石を与されて山崎藩主となり、従五位下に叙任する。 |

| 1 |

山崎藩

池田家 |

外様 3.8万石→6.8万石 播磨国 (1615年 - 1640年)

| 1.輝澄(てるずみ)〔従四位下、石見守・侍従〕 |

輝政の四男 |

急激な所領拡大で新たに召抱えた家臣団と、それより前に仕えていた古い家臣団との間で争いが

起こるようになり、寛永17年(1640年)にはお家騒動(池田騒動)に発展した。

幕府の裁定により伊木伊織以下20名が切腹、輝澄は家中不取締りを理由に改易され、

甥の鳥取藩主・池田光仲預かりとなった。輝澄は家康の外孫ということもあって鳥取藩内の

鹿野において堪忍料1万石を与えられた。

|

| 2 |

鹿野藩

池田家 |

外様 1万石 因幡国国 (1640年 - 1662年)

| 1.輝澄(てるずみ)〔従四位下・侍従〕 |

輝政の四男 |

|

寛文2年(1662年)、輝澄の跡を継いだ政直は播磨福本へ移り、鹿野藩は再び廃藩となった。

|

|

池田 長吉(いけだ ながよし)

| 安土桃山時代から江戸時代初期の武将、大名。長吉系池田家初代、池田恒興の三男で兄・池田輝政と共に |

| 豊臣秀吉に仕えて近江国佐倉に3万石の所領を与えられた。関ヶ原の戦いでは兄と共に東軍に属して美濃岐阜城攻めに参加 |

| 戦後にそれを徳川家康に賞されて因幡鳥取藩6万石に加増移封された |

| 1 |

鳥取藩

池田家 |

外様 6万石 因幡国 (1600年 - 1617年)

| 1.長吉(ながよし)〔従五位下・備中守〕 |

池田恒興の三男 |

| 2.長幸(ながゆき)〔従五位下・備中守〕 |

長吉の長男 |

|

| 2 |

備中

松山藩

池田家 |

外様 6.5万石 備中国 (1617年 - 1641年)

| 1.長幸(ながよし)〔従五位下・備中守〕 |

|

| 2.長常(ながつね)〔従五位下・出雲守〕 |

長幸の長男 |

徳川家光に兜を受領するなど、寵愛を受けていた。

寛永9年(1632年)の父の死去により家督を継ぐ。しかしこの時、次弟の長純と分割相続

すべきとの遺言で、叔父の長頼と脇坂安信が口論、長頼が安信の弟・安経を殺害、長頼は切腹

安信も改易された。長常にはお咎めなく一括相続されている。

幕府から末期養子を許されず、結局、備中松山における池田氏は断絶した。

三弟の長信が1000石の旗本となって池田家の家名はかろうじて存続した。

|

|

池田 長政(いけだ ながまさ)

| 池田恒興の四男として尾張犬山に生まれる。幼少時に片桐俊元の養子となり、慶長2年(1597年)に |

| 俊元が死去すると、家督と三河国新庄7000石の所領を継いだ |

| 関ヶ原の戦いで兄・輝政と共に東軍に与して織田秀信の籠る岐阜城攻めで軍功を挙げ、戦後に1万5000石の |

| 加増を受けて播磨赤穂城主に任命されたが、一説には東西どちらが勝っても池田氏が存続できるように、 |

| 兄の命令で西軍に与していたともいわれる。 |

| 最終的に備前国下津井3万2000石の領主となる。江戸城普請や駿府城普請でも功績を挙げた。 |

| 長政の家系は輝政の孫・池田光政から始まる岡山藩の家老(片桐池田家)として明治時代まで存続した。 |

|

天城池田家

天城池田家(あまきいけだけ)は、江戸時代の岡山藩主池田氏の一族で備前天城の領主。

初代由之は、池田輝政の兄池田元助の嫡男で輝政に仕え、伯耆米子3万2,000石を領した。

2代由成が、藩主光政の岡山移封に伴い米子から備前に移り、寛永16年(1639年)天城に陣屋を構え、

代々領したため天城池田家と呼ばれた。元禄14年(1701年)4代由勝は、元禄赤穂事件の際に、

大石良雄の縁戚であったため、2,000石を減じられ以降禄高3万石となる。

池田 由之(いけだ よしゆき)

天正5年(1577年)、尾張国犬山で池田元助の嫡男として誕生。

慶長14年(1609年)には3万2000石に加増され、備前国下津井城の城番になる。

慶長18年(1613年)に叔父の輝政が死去し、その嫡男の利隆が家督を継ぐと、由之も下津井から播磨国明石城へ移るが、

その利隆も元和2年(1616年)に死去すると、家督を継いだ光政は、江戸幕府から幼少を理由に翌元和3年(1617年)に

因幡国鳥取藩へ移封させられる。これに伴い由之も明石城から米子城へと移ることとなった。

この頃の池田家中では筆頭家老の伊木忠繁ら要職にある人物も死去しており、幼君の光政を補佐したが、

元和4年(1618年)に江戸から米子へ戻る途中、怨みにより大小姓の神戸平兵衛により刺殺された。享年42。

代々天城池田家は宗家池田家の家老として仕える。

| 1 |

米子藩 |

外様 3.2万石 伯耆国

1.池田由之(よしゆき) 池田元助の嫡男 |

| 2 |

天城領

池田家 |

外様 3.2万石 備前国

| 2.池田由成(よしなり)天城3万2,000石 |

由之の子 |

| 3.池田由孝(よしたか) |

岡山藩家老・池田由成の三男 |

| 4.池田由勝(よしかつ)天城3万石 |

由孝の子 |

| 5.池田保教(やすのり)(岡山藩第3代藩主池田継政、本家に戻り藩主を相続) 綱政の四男 |

| 6.池田政純(まさずみ) |

岡山藩第3代藩主池田綱政の子 |

| 7.池田政喬(まさたか) |

岡山藩第4代藩主池田継政 |

| 8.池田政孝(まさたか) |

政喬の次男 |

| 9.池田政徳(まさのり) |

政恭の三男 |

| 10.池田政昭(まさあき) |

政徳の長男 |

| 11.池田政和(まさやす) |

政昭の次男 |

| 12.池田政佑(まさすけ) |

政和の嫡男 |

廃藩置県 2代以後は宗家が岡山藩へ移封された為に備前天城に移転し代々家老と |

|

池田 恒元(いけだ つねもと

池田利隆の次男で、池田光政の弟である。

慶安元年(1648年)、2万石を与えられて児島藩を立藩したが、慶安2年(1649年)から山崎藩主となる。

| |

山崎藩

池田家 |

外様 3万石 播磨国 (1649年 - 1678年) 宍粟藩(しそうはん)とも呼ばれる。

| 1.恒元(つねもと)〔従五位下、備後守〕 |

利隆の次男 |

| 2.政周(まさちか)〔従五位下、豊前守〕 |

恒元の長男 |

| 3.恒行(つねゆき)〔夭折のため官位官職なし〕 |

備前岡山藩主池田綱政の六男 |

先代藩主の政周が延宝5年(1677年)に嗣子なくして早世したため、その跡を継いだが、

翌年12月27日に江戸にて7歳で死去した。嗣子がいるはずもなく、こうして播磨山崎における池田氏は断絶した。

|

|

|

羽柴秀吉に仕えた蜂須賀正勝(小六・小六郎)の一族が著名。もともとは須賀氏と呼ばれたという。

蜂須賀氏の出自に関しての確証は未だにない、正勝の祖父・蜂須賀正永(正則、一説に

蜂須賀正昭の子とも)を始祖とする。とするあたりという。正利・正勝・家政と3代続いて、

小六(小六郎)を通称としている。

|

蜂須賀 正勝(はちすか まさかつ)

| 戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の武将。羽柴氏(豊臣氏)の家臣。 |

| 蜂須賀氏は、尾張国海東郡蜂須賀郷(現・愛知県あま市蜂須賀)を根拠とした国人領主であり、 |

| 正勝は大永6年(1526年)、蜂須賀正利の長男として蜂須賀城に生まれる。 |

| 永禄9年(1566年)、美濃国において秀吉の手で果たされた墨俣城の築城に川並衆の前野長康らと協力し |

| 天正5年(1577年)から始まった中国攻めにも従軍 |

| 正勝は、秀吉の片腕として秀吉に従軍して数多くの合戦に参加しているが、槍働き(白兵)としての活躍よりも |

| 参謀として民政や調略に手腕を発揮した人物であったことが |

| 長宗我部元親への押さえとして秀吉から阿波一国を与えられるが、正勝は秀吉の側近として |

| 仕えることを望んでこれを辞退し、嫡男の家政に譲り渡された。自身は結局、阿波に入国することはなかったといわれる。 |

蜂須賀 家政(はちすか いえまさ)

| 戦国時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。蜂須賀正勝の子で、父の代わりに阿波国の大名に任じられて |

| 徳島藩祖となる。天正14年に阿波18万石の大名となり、同年1月2日、従五位下阿波守に叙任する。一宮城の城主となり、 |

その後徳島城を築城した。一説に阿波踊りは、城が竣工した折、家政が城下に「城の完成祝いとして、好きに踊れ」という

|

| 触れを出したことが発祥ともいう。子の至鎮と徳川家康の養女の縁組を結ぶなど、典型的な武断派・親家康大名として |

| 活動している。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、西軍から親徳川の姿勢を糾弾され高野山へ追放されたが、 |

| 家康の上杉景勝征伐に同行させていた至鎮は関ヶ原の本戦で東軍として参加して武功を挙げたため、戦後に家康から所領を |

| 安堵された。しかし自身は家督を至鎮に譲り、蓬庵と号して隠居した。慶長19年(1614年)から始まった大坂の陣では、 |

| 豊臣方からの誘いに「自分は無二の関東方」と称して与力を拒絶するとともに、駿府城の家康を訪ねて密書を提出している。 |

| 冬・夏の陣で嫡男の至鎮が戦功を挙げたため、戦後に蜂須賀家は淡路一国を与えられ、25万7,000石に加増された。 |

| 元和6年に至鎮が夭折した後は、幼くして襲封した嫡孫・忠英の後見を幕府から命じられ、忠英が成人する寛永6年)まで政務を |

| 取り仕切り、藩政の基礎を築いた。戦国以来の長老として、第3代将軍・徳川家光の側に御伽衆として出仕することもあったという。 |

| |

徳島藩

蜂須賀家 |

外様 17.5万石→25.7万石→20.7万石→25.7万石 阿波・淡路国 徳島城

| 1.至鎮(よししげ)〔従四位下、阿波守〕加増により25万7千石 |

家政の長男 |

| 2.忠英(ただてる)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |

至鎮の子 |

| 3.光隆(みつたか)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |

忠英の長男 |

| 4.綱通(つなみち)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |

光隆の長男 |

| 5.綱矩(つなのり)〔従四位下、淡路守・侍従〕分知により20万7千石 |

隆矩の長男 |

| 6.宗員(むねかず)〔従四位下、淡路守・侍従〕領地還付により25万7千石 綱矩の四男 |

| 7.宗英(むねてる)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |

蜂須賀隆喜の三男 |

| 8.宗鎮(むねしげ)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |

松平志摩頼煕の次男 |

| 9.至央(よしひさ)〔官位官職なし〕 |

松平志摩頼煕の三男 |

| 10.重喜(しげよし)〔従四位下、阿波守・侍従〕 出羽国秋田新田藩主佐竹義道の四男 |

| 11.治昭(はるあき)〔従四位下、阿波守・侍従〕 |

重喜の長男 |

| 12.斉昌(なりまさ)〔正四位下、阿波守・侍従〕 |

治昭の次男 |

| 13.斉裕(なりひろ)〔正四位上、阿波守・参議・侍従〕 11代将軍・徳川家斉の二十二男 |

| 14.茂韶(もちあき)〔従四位上、阿波守・侍従〕 |

斉裕の次男 |

廃藩置県

|

支藩

| |

富田藩 |

外様 5万石 阿波国 (1678年 - 1725年)

徳島藩の支藩として江戸時代中期に存在した藩である。延宝6年(1678年)に蜂須賀隆重が

徳島藩5代藩主蜂須賀綱矩より5万石の分知を得て、名東郡富田(徳島市内)に居所を営み立藩した。

| 1.隆重(たかしげ) |

従五位下、飛騨守 |

忠英の次男 |

| 2.隆長(たかなが) |

|

蜂須賀隆喜の長男 |

| 3.正員(まさかず) |

従四位下、淡路守 |

綱矩の四男 |

阿波徳島藩の第6代藩主となったために所領を徳島藩に返納して廃藩となった

|

|

|

藤原北家秀郷流の備後山内氏の分家で山内宗俊の五男俊家を祖とする。

活躍の場は戦国時代、池田恒興や前田利家、柴田勝家や佐々成政が下級武士だった時代、

山内盛豊は尾張国守護代の織田氏嫡流の岩倉織田家家老で黒田城主であり上級武士として

岩倉織田家を支えてきたが、当時山内氏よりも下級だった清洲三奉行の一つであった

清洲織田家当主織田信長に侵攻され自害して果てる。

|

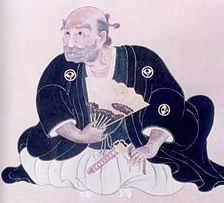

山内 一豊(やまうち かつとよ)

| 父は岩倉織田氏の重臣・山内盛豊、永禄11年(1568年)頃に織田信長に仕え、木下秀吉(後の豊臣秀吉)の |

| 与力となったと考えられる。天正13年(1585年)には若狭国高浜城主、まもなく近江長浜城主として2万石を領した。 |

| 天正18年(1590年)の小田原征伐にも参戦し、山中城攻めに参加している。まもなく遠江国掛川に5万1000石の所領を与えられた。 |

| 秀吉の死後の慶長5年(1600年)には五大老の徳川家康に従って会津の上杉景勝の討伐に参加し、一豊は下野国小山における |

| 軍議(いわゆる「小山評定」)で諸将が東軍西軍への去就に迷う中、真っ先に自分の居城である掛川城を家康に提供する旨を |

| 発言しその歓心を買っている。戦後はこれらの功績を高く評価され、土佐国一国・9万8000石を与えられた。後に、高直しにより |

| 20万2,600石を幕府から認められている。 |

見性院(けんしょういん)

山内一豊の正室である。本名は「千代」とも「まつ」ともいわれるが、定かではない。

「内助の功」に関する逸話

嫁入りの持参金またはへそくりで夫・一豊の欲しがった名馬(鏡栗毛)を購入し、主君織田信長の馬揃えの際に信長の目に

留まり、それが元で一豊は加増されたといわれる。一豊の築城監督の経費を出すために、髪を売ったと言う話もある。

| |

土佐藩

山内家 |

外様 20万2600石→24万石 土佐国

| 1.一豊 (かつとよ) 〔従四位下・土佐守〕 |

山内盛豊の子 |

| 2.忠義 (ただよし) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |

山内康豊の長男 |

| 3.忠豊 (ただとよ) 〔従四位下・対馬守、侍従〕 |

忠義の長男 |

| 4.豊昌 (とよまさ) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |

忠豊の長男 |

| 5.豊房 (とよふさ) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |

山内一俊の長男 |

| 6.豊隆 (とよたか) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |

山内一俊の次男 |

| 7.豊常 (とよつね) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |

豊隆の次男 |

| 8.豊敷 (とよのぶ) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |

山内規重の長男(家老深尾家の分家) |

| 9.豊雍 (とよちか) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |

豊敷の四男 |

| 10.豊策 (とよかず) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |

豊雍の長男 |

| 11.豊興 (とよおき) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |

豊策の長男 |

| 12.豊資 (とよすけ) 〔従四位下・土佐守、右近衛少将〕 |

豊策の次男 |

| 13.豊熈 (とよてる) 〔従四位下・土佐守、侍従〕 |

豊資の長男 |

| 14.豊惇 (とよあつ) 〔官職位階なし〕 |

豊資の次男 |

| 15.豊信 (とよしげ) 〔従四位上・土佐守、侍従、号は容堂〕 |

山内南家当主・山内豊著の長男 |

| 16.豊範 (とよのり) 〔従四位上・土佐守、侍従、侯爵〕 |

豊資の十一男 |

| 廃藩置県 |

|

支藩

中村藩

江戸時代初期から中期にかけて3代33年間存在した。明暦2年(1656年)土佐藩2代藩主・山内忠義の

二男・忠直が幡多郡中村(四万十市)付近3万石を与えられ立藩。

| |

中村藩

山内家 |

第一期: 外様 2万石 (1601年 - 1629年)

| 1.康豊 (やすとよ) |

一豊の同母弟山内盛豊の四男 |

| 2.政豊 (まさとよ) |

康豊の次男 |

嗣子無くして32歳で死去し、土佐中村藩は断絶した。

第二期: 外様 3万石 ( 1656年 - 1689年)

| 1.忠直 (ただなお) 〔従五位下・修理大夫〕 |

忠義の次男 |

| 2.豊定 (とよさだ) 〔従五位下・右近大夫〕 |

忠直の長男 |

| 3.豊明 (とよあきら)〔従五位下・大膳亮 若年寄〕 |

忠直の次男 |

徳川綱吉の寵愛を受けて元禄2年(1689年)4月14日に奥詰衆となり、同年5月3日には

若年寄に任じられるという異例の栄進を遂げている。豊明は病気により若年寄辞職を綱吉に求めた

これが不敬として綱吉の怒りに触れ、5月12日に江戸屋敷を召し上げられて謹慎を命じられる綱吉の怒りに触れて改易。

|

| |

土佐

新田藩

山内家 |

外様 1.3万石

| 1.豊産 (とよただ) 〔従五位下・遠江守〕 |

豊成の四男 |

| 2.豊泰 (ただよし) 〔従五位下・摂津守〕 |

豊敷の五男 |

| 3.豊武 (とよたけ) 〔従五位下・遠江守〕 |

豊泰の長男 |

| 4.豊賢 (とよかた) 〔従五位下・遠江守〕 |

豊武の長男 |

| 5.豊福 (とよよし) 〔従五位下・遠江守〕 |

筑前国秋月藩主・黒田長元の次男 |

| 6.豊誠 (とよしげ) 〔従五位・侍従〕 |

豊充の長男 |

廃藩置県 |

| |

|

|

|

|

| |

初代 山内一豊 |

2代 山内忠義 |

3代 山内忠豊 |

15代 山内豊信(容堂 |

|

|

赤松氏(村上源氏)の庶流で、室町時代に摂津国有馬郡を拠点とした。他流の有馬氏とは区別して

摂津有馬氏、赤松有馬氏とも呼ばれる。江戸時代、一族からは久留米藩主家などが出た。

明徳2年(1391年)の明徳の乱ののち、赤松則村の孫で赤松則祐の五男・有馬義祐が摂津国有馬郡の

地頭に補せられ、その地に移り住んだため有馬氏を称した。義祐の子・有馬持家は足利義教に側近として

仕え、足利義政初期の寵臣として知られる。

|

久留米藩有馬家

| 庶流にあたる有馬重則は播磨国美嚢郡に進出し、同族の別所氏やその縁戚の淡河氏と対立した。その子の則頼は |

| 豊臣秀吉に従い、後に御伽衆に列した。則頼の子豊氏は豊臣秀次の家老渡瀬繁詮に仕えて文禄4年に繁詮が秀次事件により |

| 改易されるとその領地である遠江国横須賀3万石を引き継いで治めた。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで有馬父子は東軍に |

| 与し、その戦功から則頼は一族の 旧領摂津国有馬郡三田藩2万石、豊氏は丹波国福知山藩6万石に封ぜられる。 |

有馬 豊氏(ありま とようじ)

| 摂津有馬氏の一族である有馬則頼の二男として播磨国三木の満田城にて誕生 |

| 摂津有馬氏は、赤松氏の庶流で有馬赤松家ともいい、室町時代に摂津国有馬郡を本拠としたことから |

| 有馬を苗字とした一族である。 |

| 元和6年(1620年)12月8日、筑後国久留米に21万石を与えられ国持ち大名となった。 |

| 1 |

福知山藩 |

外様 6万石→8万石 丹波国

1.有馬豊氏(とようじ) 従四位下 玄蕃頭、侍従 有馬則頼の二男

|

| 2 |

久留米藩

有馬家 |

外様 21万石 筑後国

| 1.豊氏(とようじ) 従四位下、玄蕃頭・侍従 |

有馬則頼の二男 |

| 2.忠頼(ただより) 従四位下、中務大輔・侍従 |

豊氏の次男 |

| 3.頼利(よりとし) 従四位下、玄蕃頭 |

忠頼の長男 |

| 4.頼元(よりもと) 従四位下、中務大輔・侍従 |

忠頼の次男 |

| 5.頼旨(よりむね) 従四位下、筑後守 |

頼元の次男 |

| 6.則維(のりふさ) 従四位下、玄蕃頭・侍従 |

旗本石野則員の五男 |

| 7.頼?(よりゆき) 従四位下、左少将・侍従 |

則維の四男 |

| 8.頼貴(よりたか) 従四位下、左少将・侍従 |

頼?の長男 |

| 9.頼徳(よりのり) 従四位下、玄蕃頭・左少将・侍従 有馬頼瑞(藩主・頼貴の三男)の長男 |

| 10.頼永(よりとう) 従四位下、筑後守・侍従 |

頼徳の四男 |

| 11.頼咸(よりしげ) 正四位、中務大輔・左中将 |

頼徳の七男 |

廃藩置県

|

支藩

松崎藩

江戸時代前期に16年間存在した、久留米藩の支藩である。藩庁は筑後国御原郡松崎

寛文8年、有馬頼利(久留米藩第3代藩主)の遺領から、有馬豊祐(久留米藩第2代藩主・忠頼の養子)に

御原郡内19か村1万石が分与されて立藩した。

| |

松崎藩

有馬家 |

外様 1万石 筑後国

1.豊祐(とよすけ)〔従五位下、伊予守〕

貞享元年、豊祐は実姉の夫である陸奥窪田藩主・土方雄隆の後継者問題に巻き込まれ、

親族として解決に力を尽くさなかったとして改易された。旧領地は幕府直轄領となったのち、

元禄10年(1697年)に久留米藩に還付さ

|

|

|

佐竹氏(さたけし)は、日本の武家。本姓は源氏。家系は清和源氏の一家系 河内源氏の流れを汲み、

新羅三郎義光を祖とする常陸源氏の嫡流。武田氏に代表される甲斐源氏と同族である。

佐竹氏は甲斐源氏の一族と同じく源頼義の子で源義家の弟の源義光の子孫である義光流源氏の一族。

佐竹氏は鎌倉府の重鎮として活躍し、第3代鎌倉公方の足利満兼より関東の8つの有力武家に

屋形号が与えられ関東八屋形の格式が制定されると、佐竹氏もこのひとつに列せられ、以後、佐竹氏の

当主は「お屋形さま」の尊称を以って称された。戦国時代になると、佐竹氏第15代当主で「中興の祖」と

呼ばれた佐竹義舜が現れ、山入氏を討ち、常陸北部の制圧に成功した。佐竹氏第18代当主の義重は、

「鬼義重」の異名をとる名将であった。義重は戦国時代を通じて領国を拡大し、子の義宣の時代には

豊臣秀吉の小田原征伐に参陣して、秀吉の太閤検地の結果常陸54万5800石の大名として認められた |

佐竹 義宣(さたけ よしのぶ)

元亀元年(1570年)7月16日、太田城に生まれ、天正14年(1586年)から天正18年(1590年)の間に、義宣は、父・義重の隠居に

よって家督を相続した。佐竹氏は、伊達氏と対立する傍ら、豊臣秀吉と音信を通じ、石田三成及び上杉景勝と親交を結んでいた。

佐竹氏は徳川氏や前田氏、島津氏、毛利氏、上杉氏と並んで豊臣政権の六大将と呼ばれたという

関ヶ原の戦いにおいて佐竹氏の動向は、東軍につくとも西軍につくともいえないものであった。

慶長7年(1602年)3月、義宣は大阪城の豊臣秀頼と徳川家康に謁見した。その直後の同年5月8日、義宣は、家康から、

国替えの命令を受けた。無傷の大兵力を温存していた佐竹氏を江戸から遠ざける狙いがあったとする説がある

| |

久保田藩

(秋田藩)

佐竹家 |

外様 20万石 出羽国秋田藩 久保田城

| 1.佐竹義宣 |

従四位上、左近衛中将、右京大夫 |

義重の子 |

| 2. 義隆(よしたか |

従四位下・左近衛少将 |

岩城貞隆の長男(佐竹義重)の三男 |

| 3 義処(よしずみ |

従四位下侍従、左少将、右京大夫 |

義隆の次男 |

| 4. 義格(よしただ |

従四位下侍従、大膳大夫 |

義処の三男 |

| 5. 義峯(よしみね |

従四位下、侍従。少将 |

岩崎藩初代藩主・佐竹義長の次男 |

| 6. 義真(よしまさ |

従四位下侍従、左兵衛督 |

佐竹義堅の長男 |

| 7. 義明(よしはる |

従四位下侍従、右京大夫 |

出羽国岩崎藩主・佐竹義道の長男 |

| 8. 義敦(よしあつ |

従四位下侍従、右京大夫 |

義明の長男 |

| 9. 義和(よしまさ |

従四位下侍従、右京大夫 出羽久保田藩第9代藩主。佐竹義敦(曙山)の長男 |

| 10. 義厚(よしひろ |

従四位下侍従、左少将、右京大夫 |

義和の長男 |

| 11 義睦(よしちか |

従四位下侍従、右京大夫 |

義厚の次男 |

| 12. 義堯(よしたか |

従四位下、左中将、右京大夫 |

陸奥相馬中村藩主・相馬益胤の三男 |

廃藩置県

|

支藩

| |

岩崎藩

佐竹家 |

外様 2万石 出羽国

久保田藩の支藩。本来は久保田新田藩あるいは秋田新田藩という。

1701年(元禄14年)に久保田藩第3代藩主・佐竹義処が弟の義長に新田2万石を蔵米で分知したことに始まる

| 1.佐竹義長 従五位下 壱岐守・兵部少輔 |

義隆の四男 |

| 2.佐竹義道 従五位下 壱岐守・和泉守 |

佐竹義本の子 |

| 3.佐竹義忠 従五位下 壱岐守・和泉守 |

義道の三男 |

| 4.佐竹義祇 従五位下 壱岐守 |

佐竹義敏の長男 |

| 5.佐竹義知 従五位下 壱岐守 |

佐竹義恭の長男 |

| 6.佐竹義純 従五位下 壱岐守 |

陸奥相馬中村藩主・相馬益胤の三男 |

| 8.佐竹義諶 従五位下 壱岐守・播磨守 |

陸奥相馬中村藩主・相馬益胤の四男 |

| 9.佐竹義理 |

陸奥相馬中村藩主・相馬充胤の三男 |

廃藩置県

|

| |

久保田

新田藩

|

外様 2万石 出羽国

三代藩主義処が甥式部少輔義都(佐竹義都)に新田1万石を分与したことに始まる。

1.佐竹式部少輔義都 1701年(元禄14年)-1720年(享保5年)

2.佐竹豊前守義堅 1720年(享保5年)-1732年(享保17年) 宗家養子(1742年(寛保2年)相続以前に死去)

|

| |

|

|

|

| |

初代:佐竹 義宣 |

2代:佐竹 義隆 |

12代:佐竹 義堯 |

|

|

陸奥の武家で本姓は源氏。本貫地は甲斐国南部郷で家祖は南部光行。

南部氏初代の光行は、平安時代に活躍した清和源氏の一流である河内源氏 源義光や、平安時代から

平安時代末期に活躍した黒源太清光の子孫、甲斐源氏・加賀美遠光の流れを汲む。

戦国時代

陸奥では三戸南部氏の出身で南部氏第24代当主である南部晴政が現われ、他勢力を制して

陸奥北部を掌握した。天正10年(1582年)に晴政、晴継父子が没し、南部一族内の家督争いの結果、

石川(南部)信直が相続する。南部氏第26代当主である南部信直は八戸直栄を随伴し兵1000を率いて、

豊臣秀吉の「小田原征伐」に参陣する。 |

南部 利直(なんぶ としなお)

天正4年(1576年)、第26代当主・南部信直の長男として三戸の田子城にて生まれる。天正18年(1590年)、前田利家を

烏帽子親として元服し、その偏諱(「利」の1字)を受けて利直と名乗る.

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおいて、東軍の家康は東北・北陸の大名に対し西軍の石田三成に通じた会津上杉景勝の

征伐を命じ、利直は最上義光の後援として山形に出陣する。元和元年(1615年)には盛岡城を築城して城下町を形成し、

三戸城下の市民も盛岡に移した。

| |

南部藩

南部家 |

外様 10万石 陸中国 盛岡城

| 1.南部利直(としなお) |

従四位下、信濃守 |

信直の長男 |

| 2.南部重直(しげなお) |

従五位下、山城守8万石 |

利直の三男 |

| 3.南部重信(しげのぶ) |

従四位下、大膳大夫 |

利直の五男 |

| 4.南部行信(ゆきのぶ) |

従四位下、信濃守 |

重信の長男 |

| 5.南部信恩(のぶおき) |

従五位下、備後守 |

行信の三男 |

| 6.南部利幹(としもと) |

従五位下、信濃守、大膳亮 |

行信の四男 |

| 7.南部利視(としみ) |

従四位下、修理大夫、大膳大夫 |

信恩の次男 |

| 8.南部利雄(としかつ) |

従四位下、大膳大夫 |

利幹の長男 |

| 9.南部利正(としまさ) |

従五位下修理太夫、大膳大夫 家格旗本寄合席の南部信起の婿養 |

| 10.南部利敬(としたか) |

従四位下、大膳大夫 |

利正の次男 |

| 11.南部利用(としもち) |

享年15歳将軍・徳川家斉と御目見せずに死去 |

南部信丞の長男 |

| 11.南部利用(としもち) |

従四位下、大膳大夫

1人目の利用(幼名:吉次郎)の替え玉として藩主に擁立された。

|

南部信浄の三男 |

| 12.南部利済(としただ) |

従四位下、信濃守、少将 南部利謹(藩主・南部利雄の長男)の次男 |

| 13.南部利義(としとも) |

正四位、甲斐守 |

利済の長男 |

| 14.南部利剛(としひさ) |

従四位→正三位、美濃守 |

利済の三男 |

| 15.南部利恭(としゆき |

従二位、甲斐守 |

利剛の長男 |

廃藩置県

|

支藩

七戸藩(盛岡新田藩)

盛岡新田藩と言われる盛岡藩の支藩。元々は江戸幕府旗本寄合席の石高5000石の旗本であったが、