明治維新後の政府

| 明治維新 |

江戸幕府に対する倒幕運動から、明治政府による天皇親政体制の転換とそれに伴う一連の改革をいう。

その範囲は、中央官制・法制・宮廷・身分制・地方行政・金融・流通・産業・経済・文化・教育・外交・宗教・

思想政策など多岐に及んでいるため、どこまでが明治維新に含まれるのかは必ずしも明確ではない。 |

近代日本

の官制 |

王政復古によって明治政府が成立した西暦1868年1月3日(慶応3年12月9日)以降における、

行政機関を中心とする国家機関の変遷を概観する。 |

| 三職 |

慶応3年12月9日(1868年1月3日)総裁・議定・参与の三職を置き、摂政・関白・征夷大将軍・内覧・勅問・

国事掛・議奏・武家伝奏・守護職・所司代を廃止した。 |

| 総裁 |

「総裁」は、三職の最高官職として、「萬機ヲ統ヘ、一切ノ事務ヲ裁決ス」とされて政務を統括し、

有栖川宮熾仁親王が就任した。 |

| 議定 |

明治初期に置かれた新政府の官職。議定には皇族・公卿・諸侯が任命され、七科を分督して議事を

分督して議事を決する職とされ各科の事務総督は議定が兼ね、最大31名まで増員した。 |

| 議定就任者 |

皇族

仁和寺宮純仁親王

山階宮晃親王

聖護院宮嘉言親王

華頂宮博経親王

有栖川宮幟仁親王

|

公家

中山忠能

正親町三条実愛

中御門経之 万里小路博房

長谷信篤 鷹司輔煕

岩倉具視 白川資訓

三条実美

|

大名

島津茂久 ・ 徳川慶勝

浅野長勲 ・ 松平慶永

山内豊信 ・ 伊達宗城

細川護久 ・ 鍋島直大

亀井茲監 ・ 鍋島直正

蜂須賀茂韶

毛利元徳 ・ 池田章政

|

参与

公家、廷臣

|

明治時代に新政府に設置された官職。下級廷臣ないし藩士によって構成されていた。

参議の会議は下議院または下の議事所と呼ばれていた。

愛宕通旭、石山甚正、岩倉具定、岩倉具綱、岩倉具視、植松雅言、正親町公董、正親町実徳、大原重朝、

大原重徳、烏丸光徳、久我通久、五条為栄、五辻安仲、西園寺公望、沢宣嘉、三条西季知、四条隆謌、

四条隆平、白川資訓、醍醐忠順、高倉永祐、中院通富、堤哲長、徳大寺実則、中山忠愛、西四辻公業

橋本実陳、橋本実麗、橋本実梁、長谷信篤、長谷信成、東久世通禧、東園基敬、平松時厚、坊城俊章、

坊城俊政、万里小路博房、万里小路通房、壬生基修、柳原前光、吉田良義、鷲尾隆聚 |

| 蔵人、地下人 |

鴨脚光長、中川元績、松尾相永、松尾相保、松室重進、吉田良栄 |

| 薩摩藩 |

井上石見、岩下方平、大久保利通、五代友厚、小松帯刀、西郷隆盛、寺島宗則、町田久成、吉井友 |

| 長州藩 |

伊藤博文、井上馨、木戸孝允、楫取素彦、広沢真臣 |

| 福井藩 |

青山小三郎、酒井十之丞(忠温、直道)、中根雪江、毛受鹿之助、由利公正 |

| 尾張藩 |

荒川甚作、田中不二麿、田宮如雲、丹羽賢、林左門(安孫子静逸) |

| 熊本藩 |

長岡護美、木村得太郎、津田信弘、長谷川景隆、溝口孤雲、横井小楠 |

| 佐賀藩 |

大木喬任、大隈重信、副島種臣 |

| 土佐藩 |

神山郡廉、後藤象二郎、福岡孝弟 |

| 広島藩 |

久保田秀雄、桜井元憲、辻維岳 |

| 宇和島藩 |

井関盛艮、林通顕(玖十郎)(東征大総督府参謀) |

| 岡山藩 |

土倉正彦(家老)、土肥典膳(岡山藩番頭 |

| 鳥取藩 |

荒尾成章、土肥謙蔵 |

| その他藩 |

小原鉄心(大垣藩家老)、十時摂津(柳川藩)、平田鐵胤(国学者・平田篤胤養子)、小河一敏(岡藩)、

秋月種樹(幕府若年寄、高鍋藩世子)、戸田忠至(宇都宮藩重臣、高徳藩初代藩主)、

成瀬正肥(犬山藩主)、亀井茲監(津和野藩主) |

三職制

(慶応4年1月17日)

|

三職制

(慶応4年2月3日)

|

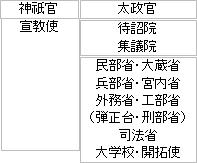

太政官制(2官6省、

明治2年7月8日)

|

太政官制(三院制、

明治4年8月10日)

|

| 太政官制(三院制) |

正院とは1871年(明治4年)の廃藩置県後に発布された、太政官職制の最高機関である。

それまでの太政官を正院、左院、右院の三つに分け、左右両院の上に立つ。

政務を執る正院は従来の太政官に相当し、太政大臣、納言、参議、枢密正権大少史、

正権大少史等で構成される |

| 三院制 |

明治4年7月29日(1871年9月13日) - 1875年(明治8年)4月14日

明治4年7月14日(1871年8月29日)、廃藩置県が行われる。

明治4年7月29日(1871年9月13日)、官制を改正する。

明治4年8月10日(1871年9月24日)、官制を改正する。従来の官位相当制を廃止、

新たに全15等の官等を設けた |

|

太政官制

(三院制、明治4年8月10日)

正院とは1871年(明治4年)の廃藩置県後に発布された、太政官職制の最高機関である。

それまでの太政官を正院、左院、右院の三つに分け、左右両院の上に立つ。政務を執る

正院は従来の太政官に相当し、太政大臣、納言、参議 |

|

明治8年の官制、1875年(明治8年)4月14日

明治8年の官制

1875年(明治8年)4月14日 - 1885年(明治18年)12月22日

1875年(明治8年)2月11日、大阪会議が行われる。

1875年(明治8年)4月14日、立憲政体の詔書(漸次立憲政体樹立の詔)が出される。

|

|

|

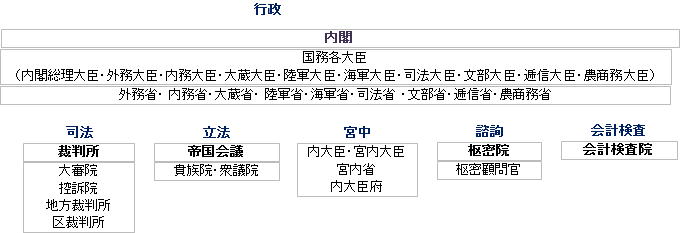

内閣制

太政官達第69号と内閣職権

1885年(明治18年)12月22日 - 1889年(明治22年)12月24日

1885年(明治18年)12月22日に「太政官達第69号」および「内閣職権」が定められ、

太政官制に代わって内閣制が創設された。

内閣制開始時(1885年(明治18年)12月22日)

明治天皇によって、参議であった伊藤博文が初代の内閣総理大臣に任命され、第1次伊藤内閣を組織した。

第1次伊藤内閣(成立時)の体制

| |

官職名 |

名前 |

藩閥 |

備考 |

| |

内閣総理大臣 |

伊藤博文 |

長州 |

宮内大臣 兼務 |

| |

外務大臣 |

井上肇 |

長州 |

|

| |

内務大臣 |

山縣有明 |

長州 |

|

| |

大蔵大臣 |

松方正義 |

薩摩 |

|

| |

陸軍大臣 |

大山巌 |

薩摩 |

|

| |

海軍大臣 |

西郷従道 |

薩摩 |

|

| |

司法大臣 |

山田顕義 |

長州 |

|

| |

文部大臣 |

森 有礼 |

薩摩 |

|

| |

逓信大臣 |

榎本武楊 |

幕臣 |

|

| |

農商務大臣 |

谷 千城 |

土佐 |

|

大日本帝国憲法と内閣官制

1889年(明治22年)12月24日 - 1947年(昭和22年)5月3日

第1回議会開会時(1890年(明治23年)11月29日)

諮詢(しじゅん):明治憲法下で、自ら発案することはできず、天皇の諮詢を待って意見を上奏した機関 |

帝国議会

構成・

権限等

|

1889年の大日本帝国憲法(明治憲法)発布から1947年の日本国憲法への改正まで

設置されていた。日本の議会である。公選の衆議院と非公選の貴族院から成る

衆議院と貴族院の二院制で、貴族院は皇族、華族議員と勅選議員、多額納税の

議員で構成され、解散はなかった。ただし、皇族が議会に出席したことはなかった。

議院相互の関係などは議院法によって規律された。両院は、衆議院の予算先議権を除き、

対等の権限を有する |

衆議院

|

大日本帝国憲法下の衆議院

日本国内(北海道から沖縄にいたる)に居住する25歳以上で、当時日本国籍(台湾・朝鮮等の

植民地籍者を含む)を有する男子のみに与えられていた。皇族、華族の戸主、現役軍人には

選挙権はなかった。

選挙権・被選挙権

30歳以上の日本内外地籍を問わず、日本国籍の男子なら立候補出来た。

定数

1889年に衆議院議員選挙法によって300人と定められた後、増員が繰り返され、

1925年に466人となった

選挙区

小選挙区制(第1次)

1889年の衆議院議員選挙法では北海道と沖縄県を除いた区域を区(市制施行以降の市)・郡を

単位に257の選挙区に分け、1選挙区から1人を選出する小選挙区制を原則としたが、43選挙区は

2人区とされ、全体で定数300人となった。第6回総選挙(1898年8月10日執行)までが

この選挙法によって行われた。

大選挙区制(第1次

1900年、第2次山県有朋内閣により選挙法が改正され選挙権・被選挙権が拡大されるとともに、

従来の小選挙区制から原則として1つの府県を1つの選挙区としてそれぞれから2人~12人を

選出する大選挙区制に改められた。

ただし、市部や離島は1選挙区として郡部からは分離され、東京市・京都市・大阪市(のち横浜市も

追加)を除いて定数1人の小選挙区とされた。これにより総定数は369人となったが、

1902年に第1次桂太郎内閣の下で再度選挙法が改正されて、この間に新たに発足した市が

郡部選挙区から分離して総定数は381人となった。

任期

1890年第1回総選挙から1932年第19回総選挙で選出された議員の任期は4年

(ただし、解散時には任期満了前に議員資格を失う)。1900年の衆議院議員選挙法の改正に

よって、1902年の第7回総選挙以降において選出された議員は議会開会中に任期を終了しても

閉会となるまで在任となった。そのような例として、第9回総選挙において選出された議員がある。 |

貴族院

|

大日本帝国憲法下の日本における帝国議会の上院 貴族院

1890年(明治23年)11月29日から1947年(昭和22年)5月2日まで存在した。

非公選の皇族議員・華族議員・勅任議員によって構成され、解散はなく、議員の多くが

終身任期であった。

議員の任期は原則として7年で、皇族議員、華族議員のうち公爵・侯爵議員、勅任議員のうち、

勅選議員については終身議員とされた。華族議員のうち、伯爵・子爵・男爵議員は

それぞれ同爵の者による互選により選出された

議員総数

1890年(明治23年)開会の第1回通常会から、1946年(昭和21年)開会の第92回通常会まで、

議員総数は250名から400名程度で推移した。第92回議会停会当時の議員総数は373名であった。

議員資格

皇族議員は満18歳に達した皇太子・皇太孫と、満20歳に達したその他の皇族男子は

自動的に議員となった。華族議員は華族議員は華族から選任された。爵位によって、選任方法、

任期その他の定めが異なった。

公爵議員・侯爵議員は満30歳に達した公爵・侯爵は自動的に議員となった

伯爵議員・子爵議員・男爵議員は満25歳に達した伯爵・子爵・男爵のうちから同爵の者の

互選で選ばれた。任期は7年。互選の方法などについては貴族院伯子男爵議員選挙規則に

定められた。勅選議員:国家に勲労ある、または学識ある30歳以上の男子の中から、

内閣の輔弼により天皇が任命した

勅選議員は終身議員となる。1890年(明治23年)の帝国議会創設時には61名が選出された

(元老院議官27名、各省官吏10名、民間人9名、帝国大学代表6名、宮中顧問官6名、内閣法制局3名)。 |

枢密院

(すうみついん)

|

枢密顧問(顧問官)により組織される天皇の諮問機関。憲法問題も扱ったため、

「憲法の番人」とも呼ばれた。

明治22年に公布された大日本帝国憲法でも天皇の最高諮問機関と位置付けられた。

初代議長は、伊藤博文

構成

枢密院は議長・副議長各1名、顧問官24-28名(はじめ12人以上、明治23年25人、明治36年28人、

大正2年 24人)、書記官長1人および書記官3人で組織した。

議長、副議長および顧問官は親任官であり、書記官長は勅任官であり、書記官は奏任官である。

議長の宮中席次は第3位で大勲位・内閣総理大臣に次ぎ、国務大臣・元帥・朝鮮総督など

よりも上であった。

役割

大日本帝国憲法第56条では官制の規程に基づき天皇の要請を受けて重要な国務に

関し審議すると規定された。

諮詢

枢密院への諮詢事項は次のとおり

・皇室典範・皇室令において枢密院の権限に属するとされている事項

・憲法の条項に関する草案と疑義

・憲法附属法令に関する草案と疑義

・枢密院の官制と事務規程の改正

・緊急勅令・緊急財政処分

・国際条約の締結 ・戒厳の宣告 ・教育に関する重要勅令

・行政各部の官制など官規に関する勅令

・栄典・恩赦の基礎に関する勅令 ・その他、特に諮詢された事項

枢密院を構成した人物

歴代議長

1.伊藤博文、1888年(明治21年)4月30日 - 1889年(明治22年)10月30日

2.大木喬任、1889年(明治22年)12月24日 - 1891年(明治24年)6月1日

3.伊藤博文、1891年(明治24年)6月1日 - 1892年(明治25年)8月8日

4.大木喬任、1892年(明治25年)8月8日 - 1893年(明治26年)3月11日

5.山縣有朋、1893年(明治26年)3月11日 - 1894年(明治27年)12月18日

6.黒田清隆、1894年(明治27年)3月17日 - 1900年(明治33年)8月25日

7.西園寺公望、1900年(明治33年)10月27日 - 1903年(明治36年)7月13日

8.伊藤博文、1903年(明治36年)7月13日 - 1905年(明治38年)12月21日

9.山縣有朋、1905年(明治38年)12月21日 - 1909年(明治42年)6月14日

10.伊藤博文、1909年(明治42年)6月14日 - 1909年(明治42年)10月26日

11.山縣有朋、1909年(明治42年)11月17日 - 1922年(大正11年)2月1日

歴代副議

1.寺島宗則、1888年(明治21年)5月10日 - 1891年(明治24年)9月10日

2.副島種臣、1891年(明治24年)9月10日 - 1892年(明治25年)3月11日

3.東久世通禧、1892年(明治25年)3月17日 - 1912年(明治45年)1月4日

4.芳川顕正、1912年(明治45年)1月9日 - 1917年(大正6年)3月20日

顧問官

明治時代 計200名が任命されている。

大木喬任・川村純義・福岡孝弟・佐佐木高行・寺島宗則・副島種臣・佐野常民・東久世通禧

吉井友実、・品川弥二郎・勝安芳・河野敏鎌・土方久元・吉田清成・元田永孚・鳥尾小弥太

野村靖・黒田清隆・青木周蔵・大隈重信・榎本武揚・田中不二麿・井上毅・尾崎忠治・柳原前光

大山巌・海江田信義、・西郷従道・山田顕義・陸奥宗光・高島鞆之助・樺山資紀・仁礼景範

細川潤次郎・河瀬真孝・中牟田倉之助・西園寺公望・中牟田倉之助・大鳥圭介・三好重臣

九鬼隆一・高崎正風・鳥尾小弥太・西徳二郎・杉孫七郎・蜂須賀茂韶・清岡公張・平田東助

伊東巳代治・岩倉具定・林友幸・黒田清綱・松方正義・山縣有朋・近衛篤麿・税所篤・伊藤博文

小村壽太郎・金子堅太郎・末松謙澄・曾禰荒助・南部甕男・加藤弘之・本田親雄・都筑馨六

大給恒・香川敬三・渡辺千秋・牧野伸顕・松平正直・三浦梧楼・船越衛・濱尾新・花房義質

周布公平・菊池大麓・北垣国道 |

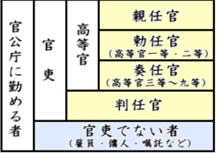

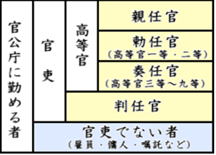

親任官

しんにんかん

親任官(文官)

親任官(武官)

|

大日本帝国憲法下における官吏の階級の一つ。

明治憲法下の官僚制度での最高の位置付けで、

皇の親任式を経て任命される。

親任官と勅任官に対しては、敬称に閣下を用いた。

内閣総理大臣、対満事務局総裁、枢密院議長、枢密院副議長

枢密顧問官、内大臣、宮内大臣、国務大臣、特命全権大使、

大審院長、検事総長、会計検査院長、行政裁判所長官、朝鮮総督

朝鮮総督府政務総監、台湾総督、神宮祭主、企画院総裁、

東京都長官、地方総監など

陸軍大将、海軍大将

親任官相当の職として宮中において親補式を以て補職される

「親補職」というものが設けられていた。

これに該当する職に中将以下が就いたときは、在職期間中

のみ親任官としての待遇を受けるものとされた。

主な親補職

陸軍

参謀総長、教育総監、航空総監[2]、総軍総司令官、

方面軍司令官、軍司令官、師団長、留守師団長、

東京警備司令官、関東戒厳司令官、東京防禦総督、

東京衛戍総督、侍従武官長(歴代侍従武官長

は陸軍からのみ親補されている)、軍事参議官

海軍

軍令部総長、連合艦隊司令長官、艦隊司令長官、

鎮守府司令長官、軍事参議官 |

|

勅任官

ちょくにんかん

概要 |

明治憲法下の官吏区分で、高等官の一種であった。

奏任官の上位に位置し、広義には親任官と高等官一等と

二等を総じて勅任官と呼んだが、狭義には高等官一等と

二等のみを勅任官といった。親任官と勅任官に対しては、

敬称に閣下を用いた。

文官は、中央省庁本省の次官や局長、府県の知事などが

勅任官であり、現在で言えば「指定職」とされる役職が

これに相当する。

武官は役職ではなく、中将と少将の階級が勅任官であった。

高等官一等の例

宮内次官、宮内省掌典長、李王職長官、陸軍中将、海軍中将

高等官一等または二等の例

内閣書記官長、法制局長官、賞勲局総裁、各省次官、

特命全権公使、枢密院書記官長、内大臣府秘書官長、

侍従次長、帝国大学総長、府県知事、警視総監

高等官二等の例

各省局長、各省参与官、陸軍少将、海軍少将 |

|

奏任官

そうにんかん

概要

|

明治憲法下の高等官の一種で、高等官三等から八等に相当する職とされていた。

文官

文官は採用形態や勤続期間、職務により分類は多岐に亘る。判任官から昇進する者もいれば、

高等文官試験に合格して採用されたキャリア組もいた。

武官

武官は大佐から少尉までの士官に相当した。

それぞれ階級ごとに、大佐は奏任官一等(高等官三等)に、少尉は奏任官六等(高等官八等)に

相当するものとされた。少尉に任官する者は、概ね次の者であった(公務中の死亡による昇進を除く)

1.士官学校や兵学校を卒業して所定の期間を経過した者

2.下士官(判任官)・兵から昇任した者

1.陸軍:少尉候補生として一定の期間を経過した者

2.海軍:兵から昇進してきた者で、階級は通常「特務」を付けて「特務少尉」と呼んだ。

3.幹部候補生制度ができてからは、甲種幹部候補生の教育を修了して一定期間を経過した |

|

| 日本の歴代総理大臣一覧 |

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 期 間 |

内 閣 |

党 |

| 1.伊藤博文 |

長州 |

明治18年12月22日-明治21年4月30日 |

第1次伊藤内閣 |

|

| 2.黑田清隆 |

薩摩 |

明治21年4月30日- 明治22年10月25日 |

黒田内閣 |

|

| 三條實美 |

公家 |

明治22年10月25日-明治22年12月24 |

三條暫定内閣 |

|

| 3.山縣有朋 |

長州 |

明治22年12月24日-明治24年5月6日 |

第1次山縣内閣 |

|

| 4.松方正義 |

薩摩 |

明治24年5月6日- 明治25年8月8日 |

第1次松方内閣 |

|

| 5.伊藤博文 |

長州 |

明治25年8月8日- 明治29年9月18日 |

第2次伊藤内閣 |

|

| 6.松方正義 |

薩摩 |

明治29年9月18日- 明治31年1月12日 |

第2次松方内閣 |

進歩党 |

| 7.伊藤博文 |

長州 |

明治31年1月12日- 明治31年6月30日 |

第3次伊藤内 |

|

| 8.大隈重信 |

佐賀 |

明治31年6月30日- 明治31年11月8日 |

第1次大隈内閣 |

憲政党 |

| 9.山縣有朋 |

長州 |

明治31年11月8日- 明治33年10月19 |

第2次山縣内閣 |

憲政党と提携 |

| 10.伊藤博文 |

長州 |

明治33年10月19日-明治34年6月2日 |

第4次伊藤内閣 |

立憲政友会 |

| 11.桂太郎 |

長州 |

明治34年6月2日- 明治39年1月7日 |

第1次桂内閣 |

|

| 12.西園寺公望 |

公家 |

明治39年1月7日- 明治41年7月14日 |

第1次西園寺内閣 |

立憲政友会 |

| 13.桂太郎 |

長州 |

明治41年7月14日- 明治44年8月30日 |

第2次桂内閣 |

立憲政友会 |

| 14.西園寺公望 |

公家 |

明治44年8月30日- 大正元年12月21日 |

第2次西園寺内閣 |

立憲政友会 |

|

| 日本の歴代刑部卿・司法大臣・法務総裁・法務大臣一覧 |

刑部卿

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 期 間 |

内 閣 |

| 正親町三條實愛 |

公卿 |

明治2年7月8日 - 明治3年10月12日 |

|

司法卿

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 期 間 |

内 閣 |

| 1.江藤新平 |

佐賀藩 |

明治5年5月31日 - 明治6年4月19日 |

|

| 2.大木喬任 |

佐賀藩 |

明治6年10月25日 - 明治13年2月28日 |

|

| 3.田中不二麿 |

尾張藩 |

明治13年3月15日 -明治14年10月21日 |

|

| 4.大木喬任 |

佐賀藩 |

明治14年10月21日 -明治16年12月12日 |

|

| 5.山田顕義 |

長州藩 |

明治16年12月12日 -明治18年12月22日 |

|

司法大臣

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 期 間 |

内 閣 |

| 1.山田顕義 |

長州藩 |

明治18年12月22日 -明治24年6月1日 |

第1次伊藤内閣・黒田内閣 |

| 第1次山縣内閣・第1次松方内閣 |

| 2.田中不二麿 |

尾張藩 |

明治24年6月1日 - 明治25年6月23日 |

第1次松方内閣 |

| 3.河野敏鎌 |

土佐藩 |

明治25年6月23日 -明治25年8月8日 |

第1次松方内閣 |

| 4.山縣有朋 |

長州藩 |

明治25年8月8日 - 明治26年3月11日 |

第2次伊藤内閣 |

| 5.芳川顯正 |

徳島藩士 |

明治26年3月16日 -明治29年9月26日 |

第2次伊藤内閣・第2次松方内閣 |

| 6.清浦奎吾 |

肥後 |

明治29年9月26日 -明治31年1月12日 |

第2次松方内閣 |

| 7曾禰荒助 |

長州藩 |

明治31年1月12日 -明治31年6月30日 |

第3次伊藤内閣 |

| 8.大東義徹 |

彦根藩士 |

明治31年6月30日 -明治31年11月8日 |

第1次大隈内閣 |

| 9.清浦奎吾 |

肥後 |

明治31年11月8日 -明治33年10月19日 |

第2次山縣内閣 |

| 10.金子堅太郎 |

筑前国 |

明治33年10月19日 -明治34年6月2日 |

第4次伊藤内閣 |

| 11.清浦奎吾 |

肥後 |

明治34年6月2日 - 明治36年9月22日 |

第1次桂内閣 |

| 12波多野敬直 |

肥前小城藩 |

明治36年9月22日 -明治39年1月7日 |

第1次桂内閣 |

| 13.松田正久 |

肥前小城藩 |

明治39年1月7日 - 明治41年3月25日 |

第1次西園寺内閣 |

| 14.千家尊福 |

出雲国造家 |

明治41年3月25日 - 明治41年7月14日 |

第1次西園寺内閣 |

| 15.岡部長職 |

岸和田藩 |

明治41年7月14日 -明治44年8月30日 |

第2次桂内閣 |

| 16松田正久 |

肥前小城藩 |

明治44年8月30日 -大正元年12月21日 |

第2次西園寺内閣 |

*現在は法務大臣と変更 昭和27年8月より

|

| 日本の民部大蔵卿・大蔵大臣一覧 |

日本の大蔵大臣・財務大臣一覧

| 民部・大蔵卿 |

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 期 間 |

内 閣 |

| 1.松平慶永 |

前福井藩主 |

明治2年8月11日-明治2年8月24日 |

民部卿としては7月8日から |

| 2.伊達宗城 |

前宇和島藩主 |

明治2年9月12日-明治4年4月27日 |

民部卿としては明治3年7月10日まで |

| 2.大木喬任 |

肥前佐賀藩 |

明治3年7月10日-明治4年7月27日 |

|

| 3.大久保利通 |

薩摩藩 |

明治4年6月27日-明治6年10月12日 |

民部省は大蔵省に合併されて廃止 |

| 4.大隈重信 |

肥前佐賀藩 |

明治6年10月25日-明治13年)2月28日 |

|

| 5.佐野常民 |

肥前佐賀藩 |

明治13年2月28日-明治14年)10月21日 |

|

| 6.松方正義 |

薩摩藩 |

明治14年10月21日-明治18年12月22日 |

|

大蔵大臣

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 日 |

内 閣 |

| 1.松方正義 |

薩摩藩 |

明治18年12月22日-明治25年)8月8日 |

第1次伊藤内閣・黒田内閣 |

| 第1次山縣内閣・第1次松方内閣 |

| 2.渡辺国武 |

薩摩藩 |

明治25年8月8日-明治29年3月17日 |

第2次伊藤内閣 |

| 3.松方正義(兼) |

薩摩藩 |

明治29年3月17日-明治29年8月27日 |

第2次伊藤内閣 |

| 4.渡辺国武 |

薩摩藩 |

明治29年8月27日-明治29年9月18日 |

第2次伊藤内閣 |

| 5.松方正義(兼) |

薩摩藩 |

明治29年9月18日-明治31年1月12日 |

第2次松方内閣 |

| 6.井上馨 |

長州藩 |

明治31年1月12日-明治31年6月30日 |

第3次伊藤内閣 |

| 7.松田正久 |

肥前小城藩 |

明治31年6月30日-明治31年11月8日 |

第1次大隈内閣 |

| 8.松方正義 |

薩摩藩 |

明治31年11月8日-明治33年10月19日 |

第2次山縣内閣 |

| 9.渡辺国武 |

薩摩藩 |

明治33年10月19日-明治34年5月14日 |

第4次伊藤内閣 |

| 10.曾禰荒助 |

長州藩 |

明治34年6月2日 -明治39年1月7日 |

第1次桂内閣 |

| 11.阪谷芳郎 |

岡山県 |

明治39年1月7日 -明治41年1月14日 |

第1次西園寺内閣 |

| 12.松田正久 |

肥前小城藩 |

明治41年)1月14日-明治41年)7月14日 |

第1次西園寺内閣 |

| 13.桂太郎(兼) |

長州藩 |

明治41年7月14日-明治44年8月30日 |

第2次桂内閣 |

| 14.山本達雄 |

臼杵藩 |

明治44年8月30日-大正元年12月21日 |

第2次西園寺内閣 |

|

| 日本の外務卿・外務大臣一覧 |

太政官制

外務卿

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 日 |

内 閣 |

| 1.沢宣嘉 |

公家 |

明治2年7月8日- |

|

| 2.岩倉具視 |

公家 |

明治4年7月14日 |

|

| 3.副島種臣 |

佐賀藩 |

明治4年11月4日 |

|

| 4.寺島宗則 |

幕臣 |

明治6年10月28日 |

|

| 5.井上馨 |

長州藩 |

明治12年9月10日 |

|

外務大臣

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 日 |

内 閣 |

| 1.井上馨 |

長州藩 |

明治18年12月22日- |

第1次伊藤内閣 |

| 伊藤博文 |

長州藩 |

明治20年9月17日- |

第1次伊藤内閣 臨時兼任 |

| 2 .3大隈重信 |

佐賀藩 |

明治21年)2月1日、明治21年)4月30日 |

第1次伊藤内閣・黒田内閣 |

| 4.5.青木周蔵 |

長州藩 |

明治22年12月24日、明治24年5月6日 |

第1次山縣内閣・第1次松方内閣 |

| 6.榎本武揚 |

幕臣 |

明治24年5月29日 |

第1次松方内閣 |

| 7.陸奥宗光 |

紀州藩 |

明治25年8月8日 |

第2次伊藤内閣 |

| 8・9西園寺公望 |

公家 |

明治29年5月30日・明治29年9月18日 |

第2次伊藤内閣、第2次松方内閣 |

| 10.大隈重信 |

佐賀藩 |

明治29年9月22日 |

第2次松方内閣 |

| 11・12西徳二郎 |

薩摩藩 |

明治30年11月6日・明治31年1月12日 |

第2次松方内閣・第3次伊藤内閣 |

| 13.大隈重信 |

佐賀藩 |

明治31年6月30日 |

第1次大隈内閣 兼務 |

| 14.青木周蔵 |

長州藩 |

明治31年11月8日 |

第2次山縣内閣 |

| 15.加藤高明 |

尾張藩 |

明治33年10月19日 |

第4次伊藤内閣 |

| 16.曾禰荒助 |

長州藩 |

明治34年6月2日 |

第1次桂内閣 |

| 17小村壽太郎 |

飫肥藩 |

明治34年9月21日 |

第1次桂内閣 |

| 18加藤高明 |

尾張藩 |

明治39年1月7日 |

第1次西園寺内閣 |

| 19.西園寺公望 |

公家 |

明治39年)5月19日 |

第1次西園寺内閣 兼務 |

| 20.林董 |

幕臣 |

明治41年7月14日 |

第2次桂内閣 |

| 21.寺内正毅 |

長州藩 |

明治41年7月14日 |

第2次桂内閣 |

| 22.小村壽太郎 |

飫肥藩 |

明治41年8月27日 |

第2次桂内閣 |

| 23.内田康哉 |

熊本藩 |

明治44年8月30日 |

第2次西園寺内閣 |

|

| 日本の内務卿・内務大臣一覧 |

内務卿

| 氏 名 |

出身 |

就 任 日 |

内 閣 |

| 1.大久保利通 |

薩摩 |

明治6年11月29日 |

|

| 2.木戸孝允 |

長州 |

明治7年2月14日 |

|

| 3.大久保利通 |

薩摩 |

明治7年4月27日 |

|

| 4.伊藤博文 |

長州 |

明治7年8月2日 |

|

| 5..大久保利通 |

薩摩 |

明治7年11月28日 |

|

| 6.伊藤博文 |

長州 |

明治11年5月15日 |

|

| 7.松方正義 |

薩摩 |

明治13年2月28日 |

|

| 8.山田顕義 |

長州 |

明治14年10月21日 |

|

| 9.山県有朋 |

長州 |

明治16年12月12日 |

|

内務大臣

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 日 |

内 閣 |

| 1.山県有朋 |

長州 |

1885年明18)12月22日 |

第1次伊藤内閣 |

| 2.山県有朋 |

長州 |

1888年(明21)4月30日 |

黒田内閣・三条暫定内閣 陸軍中将 |

| 3.山県有朋 |

長州 |

1889年(明22)12月24日 |

1次山県内閣 :軍-陸軍中将 兼務 |

| 4.西郷従道 |

薩摩 |

1890年(明23)5月17日 |

1次山県内閣 :軍-陸軍中将 |

| 5.西郷従道 |

薩摩 |

1891年(明24)5月6日 |

第1次松方内閣 :軍-陸軍中将 |

| 6.品川弥二郎 |

長州 |

1891年(明24)6月1日 |

第1次松方内閣 |

| 7.副島種臣 |

佐賀 |

1892年(明25)3月11日 |

第1次松方内閣 |

| 8.松方正義 |

薩摩 |

1892年(明25)6月8日 |

第1次松方内閣 兼務 |

| 9.河野敏鎌 |

土佐 |

1892年(明25)7月14日 |

第1次松方内閣 |

| 10.井上馨 |

長州 |

1892年(明25)8月8日 |

第2次伊藤内閣 |

| 11.野村靖 |

長州 |

1894年(明27)10月15日 |

第2次伊藤内閣 |

| 12.芳川顕正 |

徳島 |

1896年(明29)2月3日 |

第2次伊藤内閣 |

| 13.板垣退助 |

土佐 |

1896年(明29)4月14日 |

第2次伊藤内閣 |

| 14.板垣退助 |

土佐 |

1896年(明29)9月18日 |

第2次松方内閣 |

| 15樺山資紀 |

薩摩 |

1896年(明29)9月20日 |

第2次松方内閣 :軍-海軍大将 |

| 16芳川顕正 |

徳島 |

1898年(明31)1月12日 |

第3次伊藤内閣 |

| 17板垣退助 |

土佐 |

1898年(明31)6月30日 |

第1次大隈内閣 |

| 18.西郷従道 |

薩摩 |

1898年(明31)11月8日 |

第2次山県内閣 :軍-海軍大将 |

| 19.末松謙澄 |

豊前 |

1900年(明33)10月19日 |

第4次伊藤内閣 |

| 20.内海忠勝 |

長州 |

1901年(明34)6月2日 |

第1次桂内閣 |

| 21.児玉源太郎 |

長州 |

1903年(明36)7月15日 |

第1次桂内閣 |

| 22.桂太郎 |

長州 |

1903年(明36)10月12日 |

第1次桂内閣 :軍-陸軍大将 兼務 |

| 23.芳川顕正 |

徳島 |

1904年(明37)2月20日 |

第1次桂内閣 |

| 24.清浦奎吾 |

肥後 |

1905年(明38)9月16日 |

第1次桂内閣 |

| 25.原敬 |

盛岡 |

1906年(明39)1月7日 |

第1次西園寺内閣 |

| 26.平田東助 |

薩摩 |

1908年(明41)7月14日 |

第2次桂内閣 |

| 27.原敬 |

盛岡 |

1911年(明44)8月30日 |

第2次西園寺内閣 |

|

| 日本の文部卿・文部大臣一覧 |

文教行政を担う日本の行政機関として設置されていた文部省(明治4年7月18日〈1871年9月2日〉から

2001年〈平成13年〉1月5日まで)の長である。

文部卿

| 氏 名 |

出身 |

就 任 日 |

内 閣 |

| 1.大木喬任 |

佐賀 |

明治4年7月28日 |

|

| 2.木戸孝允 |

長州 |

(明治7年)1月25日 |

|

| 3.西郷従道 |

薩摩 |

明治11年)5月24日 |

|

| 4.寺島宗則 |

薩摩 |

明治12年)9月10日 |

|

| 5.河野敏鎌 |

土佐 |

明治13年)2月28日 |

|

| 6.福岡孝弟 |

土佐 |

明治14年)4月7日 |

|

| 7.大木喬任 |

佐賀 |

明治16年)12月12日 |

|

文部大臣

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 日 |

内 閣 |

| 1.森有礼 |

薩摩 |

明治18年)12月22日 |

第1次伊藤内閣・黒田内閣 |

| 大山巌 |

薩摩 |

明治22年)2月16日 |

黒田内閣 臨時 |

| 2.榎本武揚 |

幕臣 |

明治22年)3月22日 |

黒田内閣・第1次山縣内閣 |

| 3.芳川顕正 |

徳島 |

明治23年)5月17日 |

第1次山縣内閣・第1次松方内閣 |

| 4.大木喬任 |

佐賀 |

明治24年)6月1日 |

第1次松方内閣 |

| 5.河野敏鎌 |

土佐 |

明治25年)8月8日 |

第2次伊藤内閣 |

| 6.井上毅 |

長州 |

明治26年)3月7日 |

第2次伊藤内閣 |

| 芳川顕正 |

佐賀 |

明治27年)8月29日 |

第2次伊藤内閣 臨時 |

| 7.西園寺公望 |

公家 |

明治27年)10月3日 |

第2次伊藤内閣・第2次松方内閣 |

| 8.蜂須賀 茂韶 |

徳島 |

明治29年)9月28日 |

第2次松方内閣 |

| 9.浜尾新 |

但馬豊岡 |

明治30年)11月6日 |

第2次松方内閣 |

| 10.西園寺公望 |

公家 |

明治31年)4月30日 |

第3次伊藤内閣 |

| 11.外山正一 |

幕臣 |

明治31年)4月30日 |

第3次伊藤内閣 |

| 12.尾崎行雄 |

相模 |

明治31年)6月30日 |

第1次大隈内閣 |

| 13.犬養毅 |

岡山 |

明治31年)10月27日 |

第1次大隈内閣 |

| 14.樺山資紀 |

薩摩 |

明治31年)11月8日 |

第2次山縣内閣 |

| 15.松田正久 |

肥前小城藩 |

明治33年)10月19日 |

第4次伊藤内閣 |

| 16.菊池大麓 |

江戸 |

明治34年)6月2日 |

第1次桂内閣 |

| 17.児玉源太郎 |

長州 |

明治36年)7月17日 |

第1次桂内閣 |

| 18.久保田譲 |

但馬豊岡 |

明治36年)9月22日 |

第1次桂内閣 |

| 19.桂太郎 |

長州 |

明治38年)12月14日 |

第1次桂内閣 兼務 |

| 西園寺公望 |

公家 |

明治39年)1月7日 |

第1次西園寺内閣 臨時兼務 |

| 20.牧野伸顕 |

薩摩 |

明治39年)3月27日 |

第1次西園寺内閣 |

| 21.小松原英太郎 |

岡山 |

明治41年)7月14日 |

第2次桂内閣 |

| 22.長谷場純孝 |

薩摩 |

明治44年)8月30日 |

第2次西園寺内閣 |

|

| 歴代の農商務卿・農商務大臣一覧 |

太政官制の下では農商務卿を長とし、内閣制度創設後は農商務大臣を長とする。

農商卿

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 期 間 |

内 閣 |

| 1.河野敏鎌 |

土佐 |

1881年4月7日-1881年10月20日 |

|

| 2.西郷従道 |

薩摩 |

1881年10月20日-1885年12月21日 |

|

農商務大臣

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 期 間 |

内 閣 |

| 1.谷干城 |

土佐 |

1885年12月22日-1887年7月26日 |

第1次伊藤内閣 |

| 西郷従道 |

薩摩 |

1886年3月16日-1886年7月10日 |

第1次伊藤内閣 海軍大臣による兼任 |

| 山縣有朋 |

長州 |

1886年7月10日-1887年6月24日 |

第1次伊藤内閣 内務大臣による兼任 |

| 2.土方久元 |

土佐 |

1887年7月26日-1887年9月17日 |

第1次伊藤内閣 |

| 3.黒田清隆 |

薩摩 |

1887年9月17日-1888年4月30日 |

第1次伊藤内閣 |

| 榎本武揚 |

幕臣 |

1888年4月30日-1888年7月25日 |

黒田内閣逓信大臣による臨時兼任 |

| 4.井上馨 |

長州 |

1888年7月25日-1889年12月23日 |

黒田内閣 |

| 5.岩村通俊 |

土佐 |

1889年12月24日-1890年5月17日 |

第1次山縣内閣 |

| 6.陸奥宗光 |

紀州 |

1890年5月17日-1892年3月14日 |

第1次山縣内閣・第1次松方内閣 |

| 7.河野敏鎌 |

土佐 |

1892年3月14日-1892年7月14日 |

第1次松方内閣 司法大臣による兼任 |

| 8.佐野常民 |

佐賀 |

1892年7月14日-1892年8月8日 |

第1次松方内閣 |

| 9.後藤象二郎 |

土佐 |

1892年8月8日-1894年1月22日 |

第2次伊藤内閣 |

| 10.榎本武揚 |

幕臣 |

1894年1月22日-1897年3月29日 |

第2次伊藤内閣・第2次松方内閣 |

| 11.大隈重信 |

佐賀 |

1897年3月29日-1897年11月6日 |

第2次松方内閣外務大臣による兼任 |

| 12.山田信道 |

熊本 |

1897年11月8日-1898年1月12日 |

第2次松方内閣 |

| 13.伊東巳代治 |

長崎 |

1898年1月12日-1898年4月26日 |

第3次伊藤内閣 |

| 14.金子堅太郎 |

筑前 |

1898年4月26日-1898年6月30日 |

第3次伊藤内閣 |

| 15.大石正巳 |

土佐 |

1898年6月30日-1898年11月8日 |

第1次大隈内閣 |

| 16.曾禰荒助 |

長州 |

1898年11月8日-1900年10月19日 |

第2次山縣内閣 |

| 17.林有造 |

土佐 |

1900年10月19日-1901年6月2日 |

第4次伊藤内閣 |

| 18.平田東助 |

米沢 |

1901年6月2日-1903年7月17日 |

第1次桂内閣 |

| 19.清浦奎吾 |

熊本 |

1903年7月17日-1903年9月22日 |

第1次桂内閣司法大臣による兼任 |

| 20.清浦奎吾 |

熊本 |

1903年9月22日-1906年1月7日 |

第1次桂内閣内務大臣を兼任 |

| 21.松岡康毅 |

徳島 |

1906年1月7日-1908年7月14日 |

第1次西園寺内閣 |

| 22.大浦兼武 |

薩摩 |

1908年7月14日-1911年8月30日 |

第2次桂内閣 |

| 小松原英太郎 |

岡山 |

1910年3月28日-1910年9月3日 |

第2次桂内閣 |

| 23.牧野伸顕 |

薩摩 |

1911年8月30日-1912年12月21日 |

第2次西園寺内閣 |

|

| 歴代の工部卿・工部大輔・逓信大臣一覧 |

1885年(明治18年)12月22日、内閣創設に際して逓信省が発足。農商務省から駅逓局と管船局を、

工部省から電信局と燈台局を承継。日本に存在した郵便や通信を管轄する中央官庁である。

工部省(こうぶしょう)は、明治政府の官庁の一つで、太政官制度の下で殖産興業を支えた中央官庁である。

1870年12月12日(明治3年閏10月20日)に民部省の一部が独立する形で設置され、官営事業としての

鉄道、造船、鉱山、製鉄、電信、灯台など近代国家に必要なインフラストラクチャー整備を行った。

1880年代前半には、鉄道・電信などを除き官営工場の民間への払下げが進められ(官営事業払下げ)、

1885年12月22日、内閣制度とともに工部省は廃止されて、逓信省と農商務省に分割・統合された。

なお、鉄道事業は内閣直属になり(鉄道省参照)、電信・灯台などの事業は逓信省に引き継がれた。

工部卿 工部大輔

| 伊藤博文 |

1873 - 1878年 |

|

後藤象二郎 |

1871年ー |

| 井上馨 |

1878 - 1879年 |

|

伊藤博文 |

1871 - 1873年 |

| 山田顕義 |

1879 - 1880年 |

|

山尾庸三 |

1872 - 1880年 |

| 山尾庸三 |

1880 - 1881年 |

|

・ |

|

| 佐々木高行 |

1881 - 1885年 |

|

・ |

|

逓信省:1885年(明治18年)12月22日、内閣創設に際して逓信省が発足。農商務省から駅逓局と管船局を、

工部省から電信局と燈台局を承継。

逓信省の名の由来は駅逓の逓と電信の信をあわせたものである。

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 期 間 |

内 閣 |

| 1.榎本武揚 |

幕臣 |

1885年12月22日-1889年3月22日 |

第1次伊藤内閣・黒田内閣 |

| 2.後藤象二郎 |

土佐 |

1889年3月22日-1892年8月8日 |

黒田内閣・第1次山縣内閣 |

| 第1次松方内閣 |

| 3.黒田清隆 |

薩摩 |

1892年8月8日-1895年3月17日 |

第2次伊藤内閣 |

| 4.渡辺国武 |

諏訪高島藩 |

1895年3月17日-1895年10月9日 |

第2次伊藤内閣 大蔵大臣を兼任 |

| 5.白根專一 |

長州 |

1895年10月9日-1896年9月26日 |

第2次伊藤内閣・第2次松方内閣 |

| 6.野村靖 |

長州 |

1896年9月26日-1898年1月12日 |

第2次松方内閣 |

| 7.末松謙澄 |

豊前 |

1898年1月12日-1898年6月30日 |

第3次伊藤内閣 |

| 8.林有造 |

土佐 |

1898年6月30日-1898年11月8日 |

第1次大隈内閣 |

| 9.芳川顕正 |

徳島 |

1898年11月8日-1900年10月19日 |

第2次山縣内閣 |

| 10.星亨 |

江戸 |

1900年10月19日-1900年12月21日 |

第4次伊藤内閣 |

| 11.原敬 |

盛岡 |

1900年12月22日-1901年6月2日 |

第4次伊藤内閣 |

| 12.芳川顕正 |

徳島 |

1901年6月2日-1903年7月17日 |

第1次桂内閣 |

| 13.曾禰荒助 |

長州 |

1903年7月17日-1903年9月22日 |

第1次桂内閣 大蔵大臣による兼任 |

| 14.大浦兼武 |

薩摩 |

1903年9月22日-1906年1月7日 |

第1次桂内閣 |

| 15.山縣伊三郎 |

長州 |

1906年1月7日-1908年1月14日 |

第1次西園寺内閣 |

| 16.原 敬 |

盛岡 |

1908年1月14日-1908年3月25日 |

第1次西園寺内閣 内務大臣兼任 |

| 17.堀田正養 |

近江宮川藩 |

1908年3月25日-1908年7月14日 |

第1次西園寺内閣 |

| 18.後藤新平 |

仙台 |

1908年7月14日-1911年8月30日 |

第2次桂内閣 |

| 19.林董 |

幕臣 |

1911年8月30日-1912年12月21日 |

第2次西園寺内閣 外務大臣兼務 |

|

| 歴代の陸軍卿・陸軍大臣一覧 |

陸軍省

日本の第二次世界大戦以前の行政官庁各省の中の一つである。大日本帝国陸軍の軍政機関。

主任の大臣は陸軍大臣。長は陸軍大臣で、国務大臣として陸軍大将または中将の親任官である。

明治5年)2月に兵部省から分離し、海軍省とともに設置される。

陸軍卿・陸軍卿代理・陸軍大輔

| 陸軍卿 |

明治6年~明治18年 |

山縣有朋中将 ・ 西郷従道中将 ・ 大山巌中将 ・ |

| 陸軍卿代理 |

|

山縣有朋中将 ・ 西郷従道少将 ・ 津田出少将 |

| 陸軍大輔 |

明治6年~明治9年 |

西郷従道 少将 |

津田出 少将 ・ 鳥尾小弥太 中将 |

陸軍大臣

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 日 |

内 閣 |

| 1.大山巌 中将 |

薩摩 |

明治18年12月220日- |

第1次伊藤内閣 |

| 2.大山巌 中将 |

薩摩 |

明治21年4月30日- |

黒田内閣 |

| 3.大山巌 中将 |

薩摩 |

明治22年12月24日- |

第1次山縣内閣 |

| 4.大山巌 中将 |

薩摩 |

明治24年5月6日- |

第1次松方内閣 |

| 5.高島鞆之助中将 |

薩摩 |

明治24年5月17日- |

第1次松方内閣 |

| 6.大山巌 大将 |

薩摩 |

明治25年8月8日- |

第2次伊藤内閣 |

| 7.大山巌 大将 |

薩摩 |

明治29年8月18日- |

第2次松方内閣 |

| 8.高島鞆之助中将 |

薩摩 |

明治29年9月20日- |

第2次松方内閣 |

| 9.桂太郎 中将 |

長州 |

明治31年1月12日- |

第3次伊藤内閣 |

| 10.桂太郎 中将 |

長州 |

明治31年5月17日- |

第1次大隈内閣 |

| 11.桂太郎 中将 |

長州 |

明治31年5月17日- |

第2次山縣内閣 |

| 12.桂太郎 中将 |

長州 |

明治33年10月19日- |

第4次伊藤内閣 |

| 13.児玉源太郎中将 |

長州 |

明治33年12月23日- |

第4次伊藤内閣 |

| 14.児玉源太郎中将 |

長州 |

明治34年6月2日- |

第1次桂内閣 |

| 15.寺内正毅 中将 |

長州 |

明治35年3月27日- |

第1次桂内閣 |

| 16.寺内正毅 中将 |

長州 |

明治39年1月7日- |

第1次西園寺内閣 |

| 17.寺内正毅 中将 |

長州 |

明治41年7月14日- |

第2次桂内閣 |

| 18.石本新六 中将旧1期 |

姫路藩 |

明治44年8月30日- |

第2次西園寺内閣 |

| 19.上原勇作 中将旧3期 |

都城 |

明治45年4月5日- |

第2次西園寺内閣 |

陸軍次官

桂太郎少将: 1886年3月16日 - 1891年6月1日 (初代陸軍次官、内閣総理大臣)

岡沢精少将: 1891年6月1日 - 1892年8月23日 (初代侍従武官長)

児玉源太郎少将: 1892年8月23日- 1898年1月 (陸軍大臣、内務大臣、文部大臣、

参謀総長。日露戦争・旅順攻囲戦の立役者)

中村雄次郎少将: 1898年1月14日 - 1900年5月20日 (4代目南満州鉄道総裁)

陸軍総務長官

中村雄次郎 少将: 1900年5月20日 - 1902年4月17日

石本新六少将: 1902年4月17日 - 1903年12月5日 (陸軍大臣)

陸軍次官

石本新六 少将: 1903年12月5日 - 1911年9月1日

岡市之助少将: 1911年9月1日 - 1913年5月7日 (陸軍大臣)

陸軍省 |

| 歴代の海軍卿・海軍大臣一覧 |

海軍省

大日本帝国海軍の軍政機関である。大日本帝国陸海軍大元帥の天皇が最高司令官として全権を統帥した。

1872年2月に兵部省から独立。初期は軍政・軍令が未分化のところもあったが、大日本帝国憲法で整理される。

海軍卿・海軍大輔

| 海軍卿 |

勝安芳・ 川村純義 中将 ・ 榎本武揚 中将 |

| 海軍大輔 |

勝安芳 ・ 川村純義 中将 ・ 中牟田倉之助 中将 ・ 樺山資紀 陸軍少将 |

海軍大臣

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 期 間 |

内 閣 |

| 1.西郷従道中将 |

薩摩 |

1885年12月22日-1888年4月30日 |

第1次伊藤内閣 |

| 2.西郷従道中将 |

薩摩 |

1888年4月30日-1889年12月24日 |

黒田内閣 |

| 3.西郷従道中将 |

薩摩 |

1889年12月24日-1890年5月17日 |

第1次山縣内閣 |

| 4.樺山資紀中将 |

薩摩 |

1890年5月17日-1891年5月6日 |

第1次山縣内閣 |

| 5.樺山資紀中将 |

薩摩 |

1891年5月6日-1892年8月8日 |

第1次松方内閣 |

| 6.仁礼景範中将 |

薩摩 |

1892年8月8日-1893年3月11日 |

第2次伊藤内閣 |

| 7.西郷従道大将 |

薩摩 |

1893年3月11日-1896年9月18日 |

第2次伊藤内閣 |

| 8.西郷従道大将 |

薩摩 |

1896年9月18日-1898年1月12日 |

第2次松方内閣 |

| 9.西郷従道大将 |

薩摩 |

1898年1月12日-1898年6月30日 |

第3次伊藤内閣 |

| 10.西郷従道大将 |

薩摩 |

1898年6月30日-1898年11月8日 |

第1次大隈内閣 |

| 11.山本権兵衛中将 |

薩摩 |

1898年11月8日-1900年10月19日 |

第2次山縣内閣 |

| 12.山本権兵衛中将 |

薩摩 |

1900年10月19日-1901年6月2日 |

第4次伊藤内閣 |

| 13山本権兵衛大将 |

薩摩 |

1901年6月2日-1906年1月7日 |

第1次桂内閣 |

| 14.斎藤実中将 |

仙台 |

1906年1月7日-1908年7月14日 |

第1次西園寺内閣 |

| 15.斎藤実中将 |

仙台 |

1908年7月14日-1911年8月30日 |

第2次桂内閣 |

| 16.斎藤実中将 |

仙台 |

1911年8月30日-1912年12月21日 |

第2次西園寺内閣 |

| 17.斎藤実大将 |

仙台 |

1912年12月21日-1913年2月20日 |

第3次桂内閣 |

海軍次官

| 樺山資紀 中将 |

明治19年4月1日 - |

| 伊藤雋吉 少将 |

:明治23年5月17日 - 明治31年11月8日 |

| 斎藤実 大佐: |

明治31年11月10日 - 明治33年5月20日 |

海軍総務長官

| 斎藤実 少将 |

明治33年5月20日 - 明治36年12月5日 |

海軍次官

| 斎藤実 少将 |

明治36年12月5日 - 明治39年1月7日 |

| 加藤友三郎 少将 |

明治39年1月8日 - |

| 財部彪 少将 |

明治42年12月1日 - |

海軍軍務局長

| (兼)伊藤雋吉 中将 |

1893年5月20日 - |

| 山本権兵衛 少将 |

1895年3月8日 - |

| 諸岡頼之 少将 |

1898年11月10日 - |

| (兼)斎藤実 少将 |

1900年5月20日 - |

| 上村彦之丞 少将 |

1900年10月25日 - |

| 出羽重遠 少将 |

1902年10月29日 - |

| 中溝徳太郎 少将 |

1903年10月27日 - |

| (兼)斎藤実 少将 |

1904年2月3日 - |

| 加藤友三郎 少将 |

1905年12月19日 - |

| (扱)加藤友三郎 少将 |

1906年1月8日 - |

| 武富邦鼎 少将 |

1906年11月22日 - |

| 中溝徳太郎 中将 |

1908年5月15日 |

| 栃内曽次郎 少将 |

1909年12月1日 - |

| 江頭安太郎 少将 |

1912年4月20日 - |

歴代軍務局長

| (兼)樺山資紀 中将 |

1886年1月29日 - |

| 井上良馨 少将 |

1886年6月17日 |

第一局長

| 井上良馨 少将 |

:1889年3月8日 |

| 伊東祐亨 少将 |

1889年3月8日 - |

|

| 歴代の大審院長一覧 |

宮内省

明治初期(1869年 - 1885年)

近代の宮内省は、1869年(明治2年)の太政官制により、大宝令の制に準じて設置された。

この際に改正された「官位相当表」よると、宮内卿は正三位、宮内大輔は従三位、宮内少輔は正四位とされた。

宮内卿

| 万里小路博房 |

|

1869年7月8日 - 1871年6月25日 |

| 徳大寺実則 |

|

1871年11月29日(10月17日 (旧暦)) - 1884年3月21日 |

| 伊藤博文 |

|

1884年3月21日 - 1885年12月22日 |

宮内大輔

| 烏丸光徳 |

|

1869年10月14日-1871年8月11日 |

| 万里小路博房 |

|

1871年8月13日-1877年8月29日 |

| 杉孫七郎 |

長州 |

1877年12月26日 - 1884年4月21日 |

| 吉井 友実 |

薩摩 |

1884年7月8日 - 1886年2月5日 |

内閣制度以降(1885年-1947年)

885年(明治18年)に太政官が廃止され内閣が設置されると、皇室が内閣総理大臣に制約されないようにするため

内閣から独立、長官として宮内大臣が置かれ、最後の宮内卿伊藤博文が初代総理大臣と兼職した

宮内大臣

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 日 |

内 閣 |

| 1.伊藤博文 |

長州 |

1885年12月22日 |

首相兼任 |

| 2.土方久元 |

土佐 |

1887年9月16日?: |

|

| 3.田中光顕 |

土佐 |

1898年2月9日?: |

|

| 4.岩倉具定 |

公家 |

1909年6月16日?: |

|

| 5.渡辺千秋 |

諏訪高島藩 |

1910年4月1日?:

|

|

| 歴代の内閣書記官長一覧 |

内閣書記官長

戦前の日本において内閣の補助職員として置かれた官職。名目上は戦後の内閣官房長官の前身であるが、

実際の機能は事務担当の内閣官房副長官に継承された。内閣書記官長は戦前の官僚機構のトップであり、

歴代書記官長の大半を内務省出身者が占めていた。俗称「翰長」(かんちょう)。

内閣書記官長の官職創設は内閣制度の発足よりも古く、太政官内での大臣・参議の会合を「内閣」と

称していた時代の明治12年(1879年)3月に太政官達によってはじめて設置された。

明治17年(1884年)に勅任官と定められ、明治18年(1885年)、内閣制度の創設とともに内閣のもとに

置かれる正式の常設職となり、太政官制での最後の書記官長にあたる田中光顕が第1次伊藤内閣の

書記官長に任命された。

内閣制度以前

| 代 氏 名 |

出 身 |

就 任 日 |

内 閣 |

| 1.中村 弘毅 |

土佐 |

1879年3月12日 ‐ 1880年4月10日 |

首相兼任 |

| 2.井上毅 |

熊本 |

1882年1月28日 ‐ 1883年7月16日 |

|

| 3.土方 久元 |

土佐 |

1884年12月16日 ‐ 1885年7月29日 |

|

| 4.田中 光顕 |

土佐 |

1909年6月16日?: |

|

内閣制度以降

| 代 氏名 |

出身 |

在職期間 |

内閣 |

| 1.田中光顕 |

土佐 |

1885年12月22日 ‐ 1888年4月30日 |

第1次伊藤内閣 |

| 2.小牧昌業 |

薩摩 |

1888年4月30日 ‐ 1889年12月24日 |

黒田内閣 |

| 3.周布公平 |

長州 |

1889年12月24日 ‐ 1891年5月6日 |

第1次山縣内閣 |

| 4.平山成信 |

幕臣 |

1891年6月15日 ‐ 1892年8月8日 |

第1次松方内閣 |

| 5.伊東巳代治 |

長崎 |

1892年8月8日 ‐ 1896年8月31日 |

第2次伊藤内閣 |

| 6.高橋健三 |

尾張 |

1896年9月20日 ‐ 1897年10月8日 |

第2次松方内閣 |

| 7.平山成信 |

|

1897年10月28日 ‐ 1898年1月12日 |

第2次松方内閣 |

| 8.鮫島武之助 |

薩摩 |

1898年1月12日 ‐ 1898年6月30日 |

第3次伊藤内閣 |

| 9.武富時敏 |

佐賀 |

1898年6月30日 ‐ 1898年11月8日 |

第1次大隈内閣 |

| 10.安廣伴一郎 |

福岡 |

1898年11月8日 ‐ 1900年10月19日 |

第2次山縣内閣 |

| 11.鮫島武之助 |

薩摩 |

1900年10月19日 ‐ 1901年6月2日 |

第4次伊藤内閣 |

| 12.柴田家門 |

長州 |

1901年6月2日 ‐ 1906年1月7日 |

第1次桂内閣 |

| 13.石渡敏一 |

江戸 |

1906年1月7日 ‐ 1908年1月4日 |

第1次西園寺内閣 |

| 14.南弘 |

富山 |

1908年1月4日 ‐ 1908年7月14日 |

第1次西園寺内閣 |

| 15.柴田家門 |

長州 |

1908年7月14日 ‐ 1911年8月30日 |

第2次桂内閣 |

| 16.南弘 |

富山 |

1911年8月30日 ‐ 1912年12月21日 |

第2次西園寺内閣 |

| 17.江木翼 |

山口 |

1912年12月21日 ‐ 1913年2月20日 |

第3次桂内閣 |

|

|

|