|

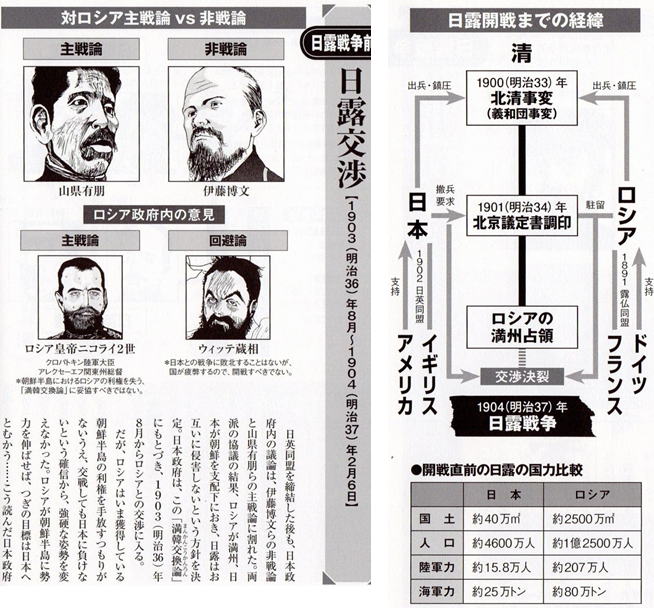

| 日露戦争の経過と結果 年月日:1904年2月8日 - 1905年9月5日 |

| 戦いの名称 |

陸海軍 |

会戦・海戦の時期 |

主力部隊・司令官 |

兵力 |

死傷者 |

戦闘結果 |

| 仁川沖海戦 |

海軍 |

2月9日 |

第四戦隊 |

装甲巡洋艦1 |

なし |

日本の勝利 |

| 瓜生外吉少将 |

巡洋艦5 |

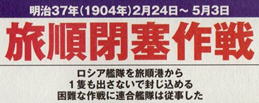

| 旅順港閉塞作戦 |

海軍 |

1904年

2月24日 |

|

|

|

|

| 第一次閉塞 |

5隻の老朽船 |

77名の志願兵 |

機関兵1名 |

閉塞作戦失敗 |

| 第二次閉塞 |

3月27日未明 |

4隻の閉塞船 |

広瀬武夫少佐戦死 |

4名が戦死 |

| 第三次閉塞 |

5月2日夜 |

12隻もの閉塞船 |

15名の佐官尉官 兵多数 |

| 鴨緑江会戦 |

陸軍 |

1904年4月30日 -

5月1日 |

第一軍 |

約42,000名 |

約1,000名 |

日本の勝利 |

| 黒木為楨大将 |

| 南山の戦い |

陸軍 |

5月25日-

5月26日 |

第二軍 |

約38,500人 |

約4,300名 |

目的達成 |

| 奥保鞏大将 |

| 得利寺の戦い |

陸軍 |

6月14日 -

6月15日 |

第二軍 |

33,600人 |

1,145名 |

日本の勝利 |

| 奥保鞏大将 |

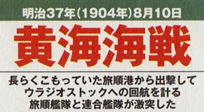

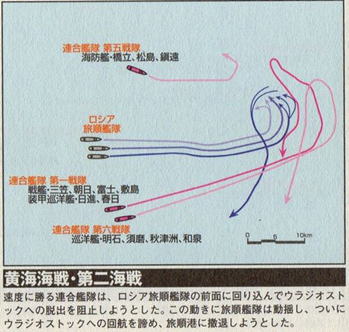

| 黄海海戦 |

海軍 |

1904年

8月10日 |

連合艦隊 |

戦艦4 |

沈没艦なし |

日本の勝利 |

| 東郷平八郎大将 |

装甲巡洋艦4 |

|

防護巡洋艦10 |

| 陸軍第三軍 |

駆逐艦18 |

|

水雷艇30 |

蔚山沖海戦

(うるさんおき) |

海軍 |

1904年

8月14日 |

第二艦隊 |

装甲巡洋艦4 |

沈没艦なし |

日本の勝利 |

| 上村彦之丞中将 |

防護巡洋艦4 |

| コルサコフ海戦 |

海軍 |

1904年

8月20日 |

巡洋艦「千歳」

及び「対馬」 |

巡洋艦2 |

|

日本の勝利 |

| 旅順攻囲戦 |

陸軍 |

明治37年 |

|

|

|

|

| 前哨戦 |

7月26日 |

第三軍 |

|

死傷者2,800名 |

|

| 第一回総攻撃 |

陸軍 |

8月19日

?月24日 |

乃木希典大将 |

51000名 |

戦死5,017名 |

|

|

火砲380門 |

負傷10,843名 |

失敗 |

第二回総攻撃

前哨戦 |

陸軍 |

9月19日~

22日 |

第3軍 |

|

戦死924名 |

失敗 |

| 乃木希典大将 |

|

負傷3,925名 |

|

| 第二回総攻撃 |

陸軍 |

10月26日~

30日

|

第3軍 |

|

戦死1,092名 |

失敗 |

| 乃木希典大将 |

|

負傷2,782名 |

| 第三回総攻撃 |

陸軍 |

11月26日~

12月6日 |

第3軍 |

|

戦死5,052名 |

日本の勝利 |

| 乃木希典大将 |

|

負傷11,884名 |

| 旅順戦 最終損失 |

|

|

戦傷(延数)約44,000名 |

戦死約15,400名 |

摩天嶺の戦い

(まてんれい-) |

陸軍 |

1904年

7月17日 |

日本陸軍第1軍 |

10,900人 |

死傷者355名 |

日本の勝利 |

| 第2師団 |

| 大石橋の戦い |

陸軍 |

1904年7月24日-

7月25日 |

第二軍 |

34,000人 |

死傷者

約1,000名 |

日本の勝利 |

| 奥保鞏大将 |

析木城の戦い

(せっきじょう) |

陸軍 |

1904年7月31日

-8月1日 |

陸軍第四軍 |

約34,400人 |

死傷者836名 |

日本の勝利 |

| 野津道貫大将 |

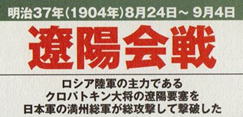

遼陽会戦

(りょうよう) |

陸軍 |

1904年8月24日-

9月4日 |

大山巌軍 |

約125,000人 |

死傷者 |

日本の辛勝 |

| 第1軍、2軍、4軍 |

|

23,615名 |

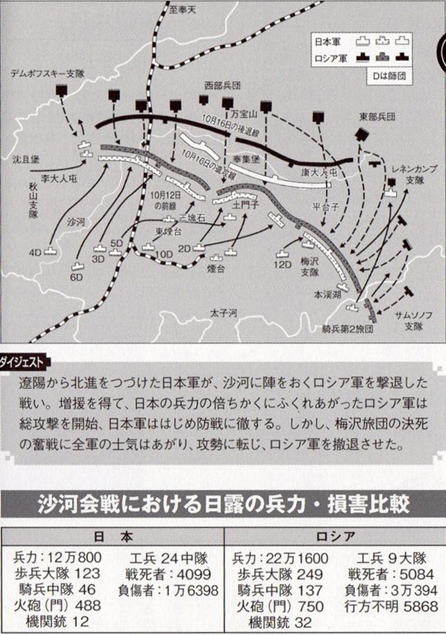

| 沙河会戦 |

陸軍 |

1904年10月9日

- 10月20日 |

大山巌大将 |

約120,000人 |

死傷者 |

膠着状態 |

|

|

20497名 |

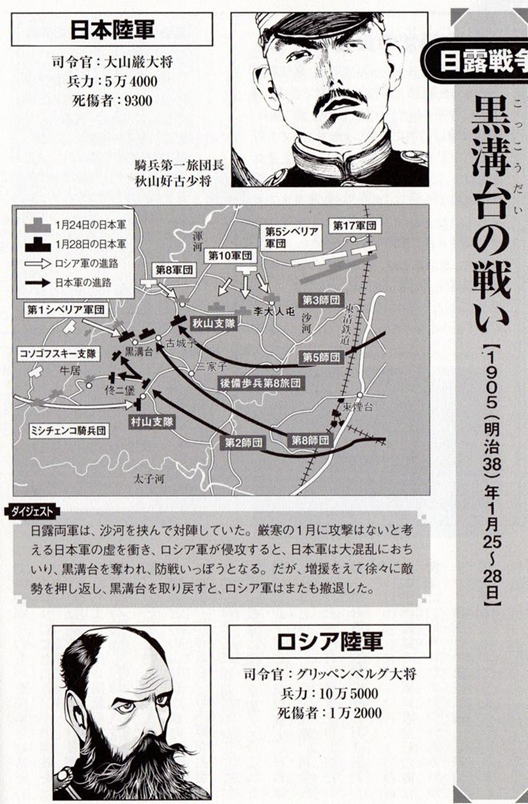

| 黒溝台会戦 |

陸軍 |

1905年1月25日

1月29日 |

満州軍大山巌大将 |

約54,000人 |

死傷者 |

辛くも撃退 |

|

|

約9,300名 |

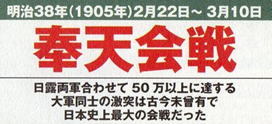

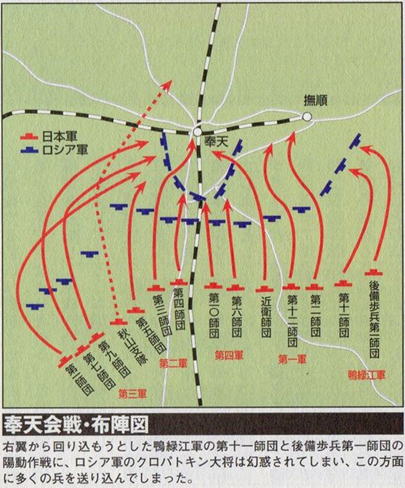

| 奉天会戦 |

陸軍 |

1905年2月21日

~3月10日 |

満州軍大山巌大将 |

約240,000人 |

死者15,892名 |

日本の勝利 |

| 陸軍全軍 |

|

負傷者59,612 |

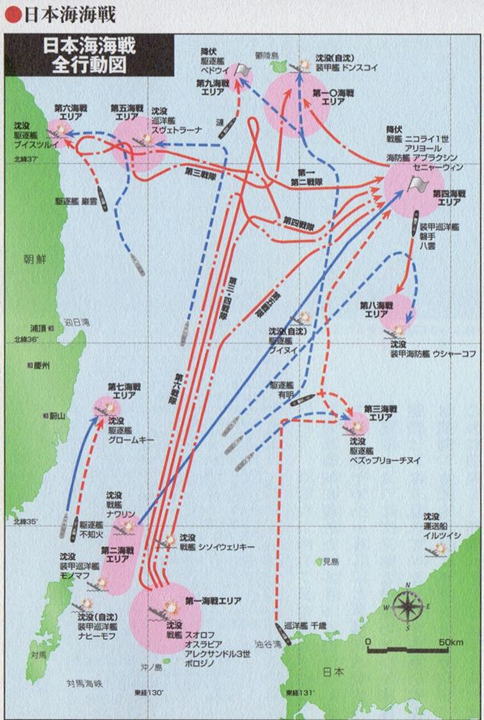

| 日本海海戦 |

海軍 |

1605年5月27日

~5月28日 |

東郷平八郎大将 |

戦艦4隻 |

水雷艇3隻沈没 |

|

| 海軍全戦力 |

|

戦死117名 |

日本の勝利 |

|

装甲巡洋艦8隻 |

戦傷583名 |

|

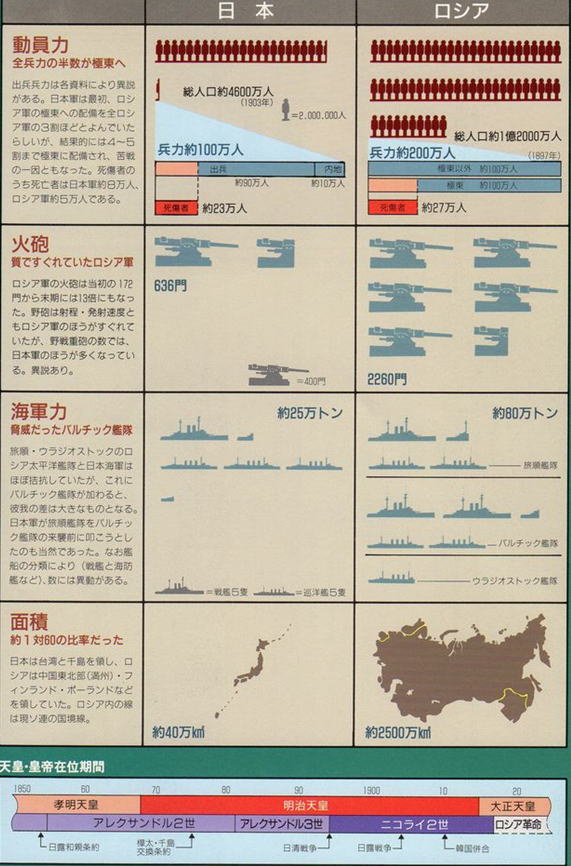

| 日露戦争の陸海軍の両軍の戦力と損害 |

| 戦力 |

約 300,000人 |

|

約 500,000人 |

| 損害 |

戦没:88,429人(うち戦死戦傷死は55,655人) |

|

戦死:25,331人 戦傷死:6,127人 |

| 病死:27,192人 |

|

病死:11,170人 |

| 負傷者:153,584人 |

|

負傷:146,032人 |

| 捕虜:1,800人 |

|

捕虜:79,000人 |

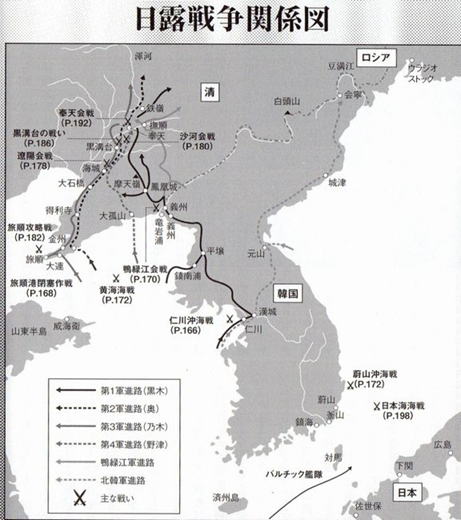

日露戦争 陸軍主要会戦地図

両国の戦力比較

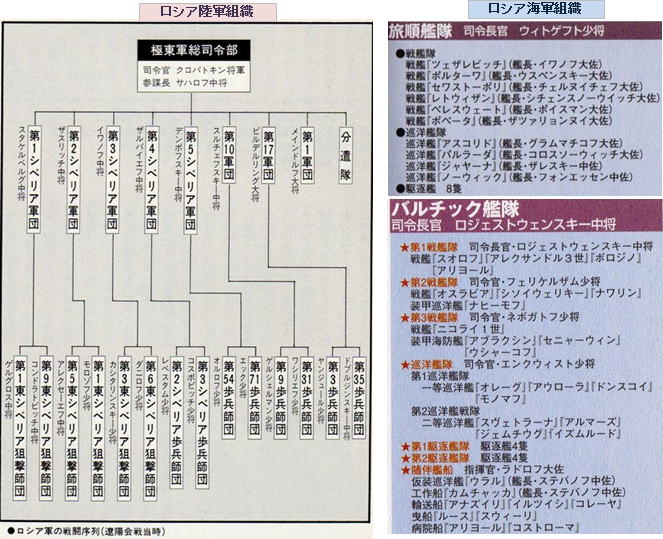

ロシア軍の組織

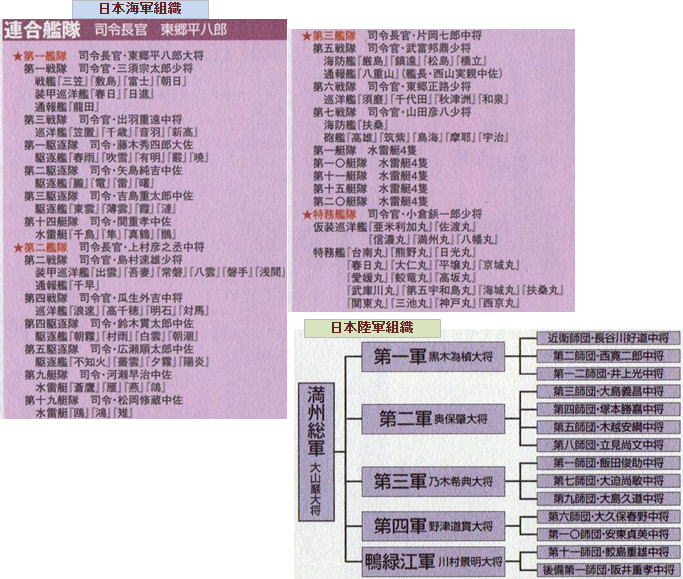

日本軍の組織

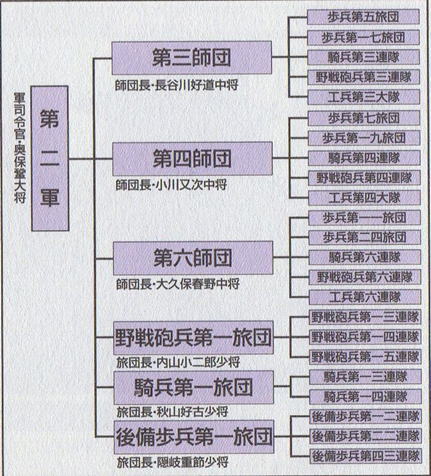

|

| 日露戦争 陸軍会戦総覧 |

|

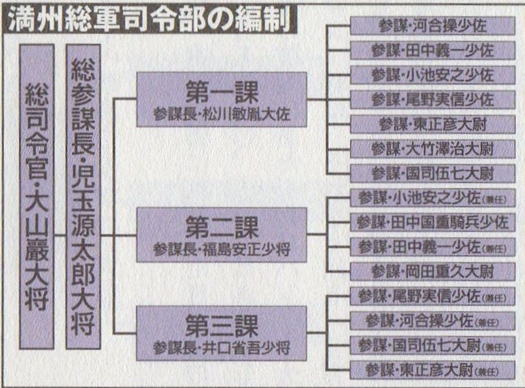

| 鴨緑江会戦(おうりょくこう) 1904年4月30日 -5月1日 |

鴨緑江会戦(おうりょくこう)は、日本陸軍第一軍が鴨緑江を渡河して満州へ向かう途中で、これを阻止せんと待機して

していたロシア陸軍との間で起こった一連の戦い。

|

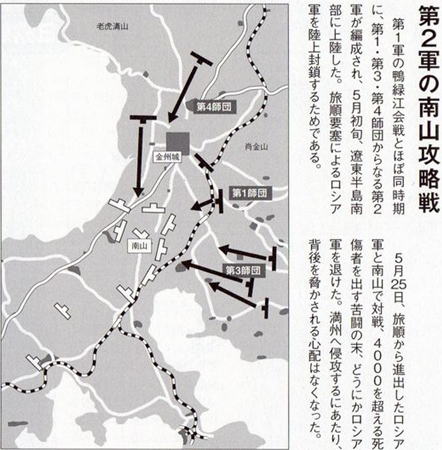

| 南山の戦い(なんざんのたたかい) 1904年5月25日 -5月26日 |

南山の戦い(なんざんのたたかい)は、遼東半島の南山及びその近郊の金州城で行われた、ロシア陸軍と日本陸海軍の戦い。

ロシア軍は、機関銃などを装備し、南山はある程度要塞化されていたため、半ば塹壕戦、攻城戦となった。日本陸軍第二軍は

敵に倍する兵士を擁していたにもかかわらず総兵力の10%を超える兵員を失ってしまった。

|

| ロシア陸軍は遼東半島の隘路となって |

| となっている南山に野戦砲114門と |

| 機関銃を据え付け、塹壕と鉄条網、 |

| 地雷を備えた近代的陣地を構築した。 |

|

|

| 交戦勢力 |

|

|

|

|

日本 |

ロシア |

| 戦力(約) |

38,500名 |

17000名 |

|

|

|

| 損害死傷者(約) |

4,300名 |

1,400名 |

|

|

|

| ロシア指導者・指揮官 |

| アナトーリイ・ステッセリ少将 |

|

|

|

| アレクサンドル・フォーク中将 |

|

|

|

第三軍の司令官乃木希典も、第二軍に所属して

いた長男・勝典をこの戦いで失っている。 |

|

|

| 得利寺の戦い(とくりじのたたかい) 1904年6月14日 -6月15日 |

| 得利寺の戦い(とくりじのたたかい)は、日露戦争中の戦いの一つで、旅順に篭っていたロシア軍を援護する為に得利寺に |

| 陣地を構築中であったシベリア第一軍団とそれを攻撃する日本陸軍第二軍の間で起きた。 |

| 6月14日に得利寺付近に到着した第二軍は翌15日に火砲による陣地攻撃を開始ロシア軍も応戦するが、火砲の数が |

| 日本陸軍が200以上擁していたしたのに対し100足らずであったため、有利な地形を生かすことができなかった。 |

| ロシア軍は得利寺駅に火を放って熊岳城に撤退、第二軍の勝利に終わった。 |

| 交戦勢力 |

|

日本 |

|

ロシア |

|

司令官

|

奥保鞏大将 |

|

ゲオルギー・スタケリベルク中将 |

|

|

|

|

| 戦力 |

33,600人 |

|

41,400人 |

|

|

|

|

| 死傷者 |

1,145名 |

|

約3,563名 |

| 結果 |

日本勝利 |

|

|

|

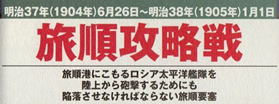

| 旅順攻略戦(りょじゅん) 1904年6月26日 -1905年1月1日 |

|

| 日露戦争における戦闘の一つ。ロシア帝国が第一太平洋艦隊の |

| 主力艦隊(旅順艦隊)の母港としていた旅順港を守る旅順要塞を、 |

| 日本軍が攻略し陥落させた戦いである。 |

| 日本が日露戦争に勝利するためには、日本本土と朝鮮半島との間の |

| 補給路の安全の確保が欠かせず、したがって朝鮮半島周辺海域の |

| 制海権を押さえることが必須であり、そのためには旅順艦隊を撃滅 |

| する必要があると想定していた |

|

|

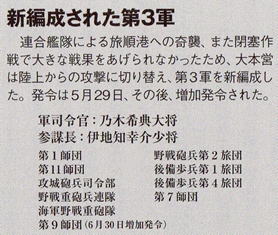

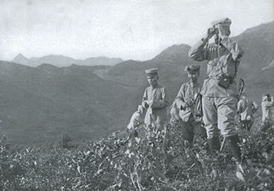

| 旅順攻略のために新編された第三軍 |

| 第三軍が編成されたのは、南山が陥落した直後の五月下旬のこと |

| である。この軍団は、第二軍から割いた第1師団と第11師団を |

| 基幹として、これに本土から増援されてきた部隊を加えたもので、 |

| 司令官の乃木希典大将6月6日に遼東半島の東方に上陸している |

|

| 3月27日、第二回閉塞作戦が実行されたが、閉塞は果たせなかった後、4月6日の大山巌参謀総長、児玉源太郎次長と |

| 海軍軍令部次長伊集院五郎との合議議決文に「陸軍が要塞攻略をすることは海軍の要請にあらず」という1文がある |

| ように、4月に入っても海軍は独力による旅順艦隊の無力化に固執し続けた。その後機雷による封鎖策に転換し、 |

| 12?13日に実施された。 |

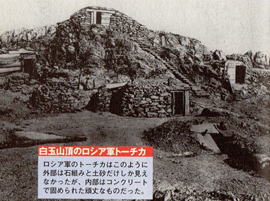

旅順要塞の構造

| 旅順は元々は清国の軍港で、露国が旅順を手中に収めた時点である程度の諸設備を持っていた。 |

| しかし防御施設などが旧式で不十分と判断し更なる強化を行った。1901年より開始されたこの工事は、 |

| 203高地や大孤山も含めた広い範囲に防御線を設置し守備兵2万5000を常駐させるものだった。 |

| しかし予算不足で規模を縮小され防御線は203高地や大孤山より港湾側に、守備兵も1万3000の常駐に変更された。 |

| 開戦時、露軍が満州に配備する戦力は6個師団であったが、その1/3に当たる2個師団約3万名が |

| 旅順および大連地域に配備された。 |

| これに要塞固有の守備兵力、工兵、要塞砲兵なども含め最終的に4万4千名(これに軍属他7千名、 |

| 海軍将兵1万2千名)がて籠り第三軍を苦しめることになる。 |

前哨戦

旅順のロシア軍組織

ロシア関東軍 軍司令:アナトーリイ・ステッセリ中将

旅順要塞司令官:コンスタンチン・スミルノフ中将

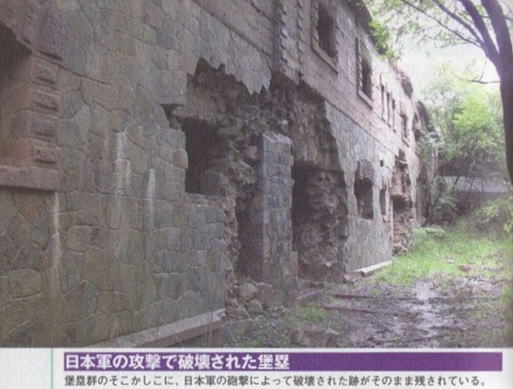

守備部隊:東シベリア第7狙撃兵師団:(師団長:ロマン・コンドラチェンコ少将)

第4師団: 師団長:アレクサンドル・フォーク少将

東シベリア第5狙撃兵連隊や要塞砲兵隊、騎兵・工兵など総勢44000名

要塞装備

重砲:223門 軽砲:427門 機関銃:62門

| 海軍は、単独で旅順艦隊を無力化することを断念し、1904年7月12日に伊東祐亨海軍軍令部長から |

| 山縣有朋参謀総長に、旅順艦隊を旅順港より追い出すか壊滅させるよう正式に要請した。 |

| その頃第三軍は、6月26日までに旅順外延部まで進出。6月31日、大本営からも陸軍に対して旅順要塞攻略 |

| を急ぐよう通達が出ていた。しかし、旅順要塞を攻略することを当初念頭に置いていなかったために、 |

| 陸軍はこれら要塞の情報が不足していた。 |

| 6月26日までに旅順外延部まで進出していた。7月3日、コンドラチェンコ師団の一部が逆襲に転じるが |

| 塹壕に待ち構える日本軍の反撃に撤退している。 |

| その後第三軍に第9師団や後備歩兵第1旅団が相次いで合流し戦力が増強された。このあと乃木は |

| 懸案だった主攻方面を要塞東北方面と決定する。 |

| 準備を整えた第三軍は7月26日旅順要塞の諸前進陣地への攻撃を開始する |

| 当面の主目標は東方の大孤山とされた。これらの防御施設は未完成だった。3日間続いた戦闘で |

| 日本軍2,800名、ロシア軍1,500名の死傷者を出し、30日に露軍は要塞内部に後退した。 |

| この頃乃木は、増援の砲兵隊の到着を経た8月19日まで総攻撃を延期する決断をしている |

| 8月7日、黒井悌次郎海軍中佐率いる海軍陸戦重砲隊が大孤山に観測所を設置し旅順港へ12センチ砲で |

| 砲撃を開始。9日9時40分に戦艦レトウィザンに命中弾を与えた。 |

| 8月10日、旅順艦隊に被害が出始めたこと、また極東総督アレクセイエフの度重なるウラジオストクへの |

| 回航命令もあり、ロシア旅順艦隊(第一太平洋艦隊)司令ヴィトゲフトは、ウラジオストクへ回航しようと旅順港を出撃した。 |

| しかし日本連合艦隊は黄海海戦で2度に亘り砲撃戦を行う機会を得つつも1隻も沈没せしめることなく、 |

| 薄暮に至り見失い、さらに旅順港への帰還を許してしまう |

第一回総攻撃(明治37年8月19日〜24日)

| 総攻撃を前に第三軍は軍司令部を柳樹房から鳳凰山東南高地に進出させた。さらに団山子東北高地に |

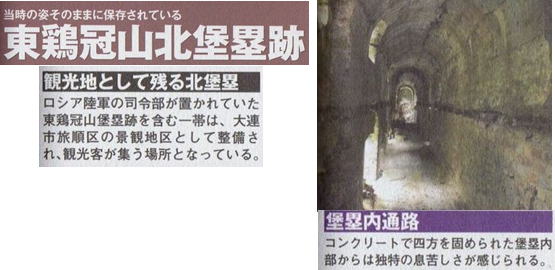

| 戦闘指揮所を設け戦闘の状況を逐一把握できるようにした。ここは激戦地となった東鶏冠山保塁から3キロという |

| 場所でしばしば敵弾に見舞われる場所であった。以降、攻囲戦は主にここで指揮が取られることになる。 |

| 8月18日深夜、第三軍(参加兵力5万1千名、火砲380門)各師団は其々目標とされる敵陣地の射程圏外まで |

| 接近し総攻撃に備えた。翌8月19日、各正面において早朝より準備射撃が始まる。使用弾丸数11万3千発という前例の無い |

| 大砲撃が1時間強に亘って加えられ午前6時、日本第三軍は旅順要塞に対して総攻撃を開始した。 |

| 後備歩兵第1旅団は目標の大頂子山を3日連日の猛攻の末22日に占領。 |

| しかし水師営方面を担当した第1師団と東鶏冠山方面の第11師団は進撃できず大損害を被った。 |

| 第9師団は同じく大損害を蒙りながらも左翼の歩兵第6旅団(旅団長:一戸兵衛少将)が善戦、 |

| 配下の歩兵第7連隊では連隊長大内守静大佐が戦死する程の激戦となったが20日に盤竜山東西堡塁の |

| 占領に成功した。ここは半ば要塞の第二防衛線に食い込んだ要地で第二防衛線で最も標高が高く |

| 旅順港全てを見渡せる望台の眼前だった。 |

| 乃木は占領地を維持し、望台を占領すべく第1師団・第11師団も盤竜山方面に投入する。 |

| 23日には第6旅団に替わり第11師団隷下の歩兵第12・22・44連隊の計3個連隊が投入されるが、狭い |

| 盤竜山に集中したため周囲の保塁からの砲撃と予備兵力の逆襲に遭い一時的に望台を占領できたのみで |

| 確保には失敗した。 |

| 翌24日、乃木は総攻撃の中止を指示、第一回総攻撃と呼ばれたこの攻撃で日本軍は戦死5,017名、 |

| 負傷10,843名という大損害を蒙り、対するロシア軍の被害は戦死1,500名、負傷4,500名だった。 |

| 第三軍はほぼ一個師団分の損害を出したことになる。 |

| |

ロシアの機関銃のレプリカ ロシアの機関銃のレプリカ |

|

第二回総攻撃前哨戦(明治37年9月19日〜22日)

| 軍司令部は、大本営からの「速やかなる早期攻略」の要請のため、第一回総攻撃を歩兵の突撃による |

| 強襲法で行った。しかし突撃による攻撃では要塞は陥落できないと判断し、要塞前面ぎりぎりまで塹壕を |

| 掘り進んで進撃路を確保する正攻法と呼ばれる方式に切り替え、ロシア軍に近接するための塹壕建設を開始した。 |

| 8月30日にロシア軍はコンドラチェンコ少将の独断により盤竜山を奪い返すための攻撃を行ったが日本軍の |

| 反撃を受け攻撃兵力の3割を失い失敗した。 |

| 9月15日、第3軍は対壕建設を終え、19日、既に占領した盤竜山と大頂子山から周辺へ陣地を拡大し |

| 安定化を目指した攻撃(第2回総攻撃に向けての前哨戦)を行った。17時頃より南山坡山と203高地へ |

| 2個後備連隊4,000名による攻撃が行われた。 |

| 22日の10時までに6度に亘る東北堡塁への攻撃は全て失敗し日本軍は撤退を余儀なくされた。 |

| 龍眼北方堡塁や水師営周辺の堡塁群などは制圧に成功し203高地以外の戦略目標の占領には成功した。 |

| この戦いでの損害は日本軍は戦死924名、負傷3,925名。ロシア軍は戦死約600名、負傷約2,200名だった。 |

| 第一回総攻撃が失敗に終わった後、東京湾要塞および芸予要塞に配備されていた二八センチ榴弾砲 |

| (当時は二十八糎砲と呼ばれた)が戦線に投入されることになった。 |

| |

|

| 二八センチ榴弾砲は、9月30日旧市街地と港湾部に対して |

| 砲撃を開始。20日に占領した南山坡山を観測点として湾内の |

| 艦船にも命中弾を与え損害をもたらした。 |

| 砲撃自体は良好な成果を収めたため逐次増加され、 |

| 最終的に計18門が第3軍に送られた。 |

| 10月15日、バルチック艦隊がウラジオストクに向かって |

| 出航したという報を受け、陸軍は海軍から矢のような |

| 催促を受けるようになる。 |

| そのような中で10月26日、二八センチ榴弾砲を配備して、 |

| 第二回総攻撃を開始する。 |

| 目標は突起部を形成している盤竜山及び竜眼北方保塁の |

| 周辺を占領し安定化させることであった。 |

| 4日間に亘る二八センチ榴弾砲の威力は凄まじく、 |

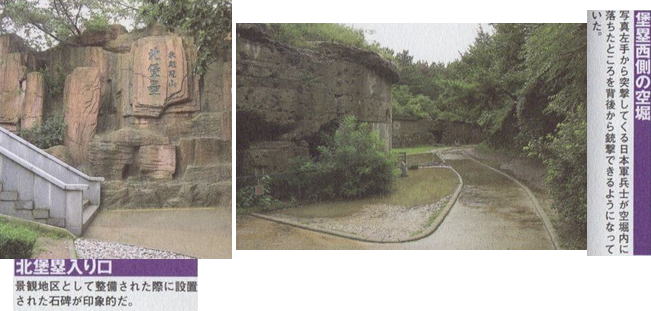

| 目標となった二竜山堡塁は兵舎が破壊され東鶏冠山堡塁では |

| 火薬庫が爆発するなどの大損害を蒙った。 |

| 日本軍は戦死1,092名、負傷2,782名の損害を出すが、 |

| ロシア軍も戦死616名、負傷4,453名と日本軍以上の損害を |

受けた。日本軍は作戦目的は達成していたが占領したのは

P堡塁のみであったため、第二回総攻撃は失敗と考えた。

|

|

|

第三回総攻撃(明治37年11月26日〜12月6日)

| 11月14日、203高地主攻に固執する参謀本部は御前会議で「203高地主攻」を決定する。 |

| しかし満州軍総司令官大山巌元帥はこれを容れず、総参謀長の児玉源太郎大将は、10月までの観測砲撃で |

| 旅順艦隊軍艦の機能は失われたと判断して艦船への砲撃も禁止を命じた。 |

| こういった上層部の意見の食い違いは乃木と第3軍を混乱させ、第三回総攻撃案は両者の意見を全部取り |

| 入れた折衷案となる。 |

| 11月26日、東鶏冠山北堡塁と二竜山堡塁への準備砲撃を開始。 |

| 午後には第11師団が東鶏冠山北堡塁を、第9師団が二竜山堡塁をそれぞれ攻撃した。 |

| しかし数波に亘る攻撃は失敗に終わり、夜半には有志志願による突撃隊を、中村覚少将の指揮のもとに攻撃を行う。 |

| この突撃隊は夜間の敵味方の識別を目的として、隊員全員が白襷を着用したので白襷隊と呼ばれた。 |

| 白襷隊は要塞へ決死の奇襲突撃を試みるが、予備兵力の少なさ、司令官が局所攻撃に没頭し、突撃隊が |

| 密集してしまったことなどの結果、大損害を蒙り失敗した。第三回総攻撃の当初の主要目標攻撃は頓挫した。 |

| 11月27日、第3軍は攻撃目標を要塞正面から203高地に変更した。 |

| 28日より第1師団による攻撃を始めるが、1500名程にまで消耗していた第1師団は前進できなかった |

| 二八センチ榴弾砲も203高地の泥に刺さるだけで効果は少なかった。 |

| 11月29日に新着の第7師団が投入され、30日17時頃に西南堡塁を占領、数時間後には東北堡塁も占領する |

| するがロシア軍の激しい反撃を受け翌12月1日早朝には西南部の一角以外を奪還されてしまう。 |

| 11月29日に煙台(遼陽の北東)の満州軍司令部から旅順へ向かった児玉満州軍総参謀長が12月1日に到着 |

| その途上、203高地陥落の報を受けたが後に奪還されたことを知った児玉は大山満州軍総司令官に |

| 電報を打ち、北方戦線へ移動中の第8師団の歩兵第17連隊を南下させるように要請した。 |

| 12月1日から3日間を攻撃準備に充て、第3軍は攻撃部隊の整理や大砲の陣地変換を行った。 |

| 12月4日早朝から203高地に攻撃を開始し、5日9時過ぎより、第7師団歩兵27連隊が死守していた西南部の |

| 一角を拠点に第7師団残余と第1師団の一部で構成された攻撃隊が西南保塁全域を攻撃し10時過ぎには制圧した。 |

| 12月5日13時45分頃より態勢を整え東北堡塁へ攻撃を開始し、22時にはロシア軍は撤退し203高地を完全に占領した。 |

| 翌6日に乃木は徒歩で203高地に登り将兵を労うが、攻撃隊は900名程に激減していた |

| 12月5日の203高地陥落後、同地に設けられた観測所を利用した日本側の砲撃によりロシアの各艦は |

| 次々と沈没した。まず5日に戦艦ポルターヴァが後部弾火薬庫の誘爆で沈没、翌日には多数の命中弾を受けた |

| 戦艦レトヴィザンが沈み、ペレスヴェート、ポベーダの両戦艦も大きな損害を受けて8日に防護巡洋艦パラーダと共に沈没した。 |

| 8日に防護巡洋艦パラーダと共に沈没した。 |

| 9日には装甲巡洋艦バヤーンが沈み、大型艦で生き残ったのは8日の深夜に港外に脱出したセヴァストーポリのみとなった。 |

| この攻撃での損害は日本軍は戦死5,052名、負傷11,884名。ロシア軍も戦死5,380名、負傷者は12,000名 |

| 近くに達した。両軍がこの攻防に兵力を注ぎ込み大きく消耗した。203高地からはロシア太平洋艦隊の |

| のほぼ全滅が確認され、児玉は12月7日に満州軍司令部へ戻った。 |

| なお旅順港外に脱出した戦艦セヴァストポリと随伴艦艇に対して、日本海軍は30隻の水雷艇で攻撃し、 |

| 12月15日の深夜の攻撃で同艦は着底し、航行不能となった。 |

要塞東北面突破とロシア軍の降伏

| 12月10日、第11師団による東鶏冠山北堡塁への攻撃を開始。 |

| 15日に勲章授与のため兵舎を訪れていたコンドラチェンコ少将が二八センチ榴弾砲の直撃を受け戦死する。 |

| 18日には日本軍工兵が胸壁に取り付けた2トンの爆薬による爆破で胸壁が崩壊、ロシア軍は僅か150名の |

| 守備兵しかいなかったが果敢に反撃し第11師団は戦死151名、負傷699名もの損害を受け激戦の末夜半に |

| 占領する。ロシア側は150名中92名が戦死するという玉砕に近い抵抗だった |

| 28日には第9師団による二竜山堡塁への攻撃が始まる。 |

| 第9師団は戦死237名、負傷953名の損害を被り、ロシア軍も300名以上の死者を出した |

| 31日、第一師団による松樹山堡塁への攻撃が始まりロシア軍守備兵208名のうち坑道爆破で半数が死亡 |

| 第一師団は戦死18名、負傷169名の損害を被りロシア軍も生存者は103名だった |

| 1月1日未明より日本軍は重要拠点である虎頭山や望台への攻撃を開始。ロシア軍はそれまで203高地 |

| 攻防などで予備兵力がすでに枯渇し、東北面の主要保塁も落ちたことで士気は落ち込んでおり、 |

| 首脳部も抗戦派は勢いを失っていた。16時半にロシア軍は降伏を申し入れた。 |

| 5日に旅順要塞司令官ステッセリと乃木は旅順近郊の水師営で会見し、互いの武勇や防備を称え合い、 |

| ステッセリは乃木の2人の息子の戦死を悼んだ。 |

| |

陥落後の旅順港 陥落後の旅順港 |

|

影響

| 旅順要塞の攻略によって旅順艦隊は最終的に撃滅された。 |

| 日本軍は本格的な攻城戦の経験が少なかった。 |

| 陸軍全体に近代戦での要塞戦を熟知した人間が少なく、 |

| 第1回総攻撃では空前の大損害が生じてしまった。 |

| 要塞攻略に必要な坑道戦の教範の欠如に関しては、戦前 |

| 当時は火力万能主義の時代であったため軽視されていた。 |

| 戦争直前の工兵監であった上原勇作は、坑道教育には |

| あまり重視はしていなかった。 |

| むしろ前任の矢吹秀一工兵監時代に非常に坑道教育に |

| 力を入れていた。 |

| 軽量化が図られた上に毎分500連発と実用性の高い |

| 機関銃であるマキシム機関銃は、この戦闘で世界で初めて |

| 本格的に運用され威力を発揮した。 |

|

|

交戦勢力

参加兵力 日本軍

| ・第3軍 - 軍司令官:乃木希典大将 |

| ・軍司令部 |

参謀長:伊地知幸介少将 参謀副長:大庭二郎中佐 |

|

・参謀:(作戦)白井二郎少佐、(情報)山岡熊治少佐、(兵站)井上幾太郎少佐、津野田是重少佐、 |

|

菅野尚一少佐、安原啓太郎大尉 |

|

・兵站監:小畑蕃大佐 ・兵站参謀長:竹島音次郎中佐 |

|

・砲兵部長:豊島陽蔵少将・工兵部長:榊原昇造大佐・経理部長:吉田丈治一等主計正 |

|

・軍医部長:落合泰蔵軍医監・高級副官:吉岡友愛少佐・管理部長:渡辺満太郎少佐 |

| ・第1師団(東京師団長:松村務本中将 |

| ・歩兵第1旅団旅団長:山本信之少将、馬場命英少将(後任) |

| ・歩兵第1連隊 連隊長:寺田錫類中佐、生田目新中佐(後任) |

| ・歩兵第15連隊 連隊長:中原渉大佐、大久保直道中佐(後任)、戸板百十彦中佐(後任) |

| ・歩兵第2旅団 旅団長:中村覚少将 |

| ・歩兵第2連隊 連隊長:渡辺騏十郎大佐 |

| ・歩兵第3連隊 連隊長:牛島本蕃大佐 |

| ・騎兵第1連隊 連隊長:名和長憲中佐 |

| ・野戦砲兵第1連隊 連隊長:兵頭雅誉大佐 |

・工兵第1大隊 大隊長:大木房之助大佐、近野鳩三中佐

|

・第9師団(金沢) - 師団長:大島久直中将

・歩兵第6旅団 - 旅団長:一戸兵衛少将

・歩兵第7連隊 - 連隊長:大内守静大佐、野溝甚四郎中佐

・歩兵第35連隊 - 連隊長:中村正雄大佐、折下勝造中佐(後任)、佐藤兼毅中佐(後任)

・歩兵第18旅団 - 旅団長:平佐良蔵少将

・歩兵第19連隊 - 連隊長:佐治為善大佐、服部直彦中佐(後任)、山田良水(後任)中佐

・歩兵第36連隊 - 連隊長:三原重雄大佐、福谷幹雄中佐(後任)

・騎兵第9連隊 - 連隊長:平佐脊弼中佐

・野戦砲兵第9連隊 - 連隊長:宇治田虎之助中佐

・工兵第9大隊 - 大隊長:芦沢正勝中佐、杉山茂広少佐(後任)

・第11師団(善通寺) - 師団長:土屋光春中将、鮫島重雄中将(後任)

・歩兵第10旅団 - 旅団長:山中信儀少将

・歩兵第22連隊 - 連隊長:青木助次郎大佐

・歩兵第44連隊 - 連隊長:石原盧大佐

・歩兵第22旅団 - 旅団長:神尾光臣少将、前田隆礼少将(後任)

・歩兵第12連隊 - 連隊長:新山良知大佐

・歩兵第43連隊 - 連隊長:西山保之大佐、三松小次郎中佐(後任)

・騎兵第11連隊 - 連隊長:河村秀一中佐

・野戦砲兵第11連隊 - 連隊長:足立愛蔵大佐、深堀猪之助中佐(後任)

・工兵第11大隊 - 大隊長:石川潔太郎中佐

・第7師団(旭川) - 師団長:大迫尚敏中将 第7師団(旭川)は1904年11月~参戦

・歩兵第13旅団 - 旅団長:吉田清一少将

・歩兵第25連隊 - 連隊長:渡辺水哉大佐

・歩兵第26連隊 - 連隊長:吉田新作中佐

・歩兵第14旅団 - 旅団長:斎藤太郎少将

・歩兵第27連隊 - 連隊長:奥田正忠中佐、竹迫弥彦中佐(後任)

・歩兵第28連隊 - 連隊長:村上正路大佐

・騎兵第7連隊 - 連隊長:白石千代太郎中佐

・野戦砲兵第7連隊 - 連隊長:鶴見数馬中佐

・工兵第7大隊 - 大隊長:佐藤正武少佐

・後備歩兵第1旅団 - 旅団長:友安治延少将、隠岐重節少将(後任)

・後備歩兵第15連隊 - 連隊長:香月三郎中佐

・後備歩兵第16連隊 - 連隊長:新名幸太中佐

・後備歩兵第4旅団 - 旅団長:武内正策少将

・後備歩兵第8連隊 - 連隊長:三上晋太郎大佐、丹羽剛中佐(後任)

・後備歩兵第9連隊 - 連隊長:高城義孝中佐

・後備歩兵第38連隊 - 連隊長:滝本美輝大佐

・野戦砲兵第2旅団 - 旅団長:大迫尚道少将、永田亀少将(後任)

・野戦砲兵第16連隊 - 連隊長:成田正峯中佐

・野戦砲兵第17連隊 - 連隊長:横田宗太郎中佐

・野戦砲兵第18連隊 - 連隊長:本荘全之中佐

・攻城砲兵司令部 - 司令官:豊島陽蔵少将

・野戦重砲兵連隊 - 連隊長:江藤鋪中佐

・徒歩砲兵第1連隊 - 連隊長:御影池友邦大佐

・徒歩砲兵第2連隊 - 連隊長:公平忠吉中佐

・徒歩砲兵第3連隊 - 連隊長:加藤泰久大佐

・徒歩砲兵第1独立大隊

|

ロシア軍

・ロシア関東軍司令官:アナトーリイ・ステッセリ中将

・旅順要塞司令官:コンスタンチン・スミルノフ中将

・東シベリア狙撃兵第4師団 - 師団長:アレクサンドル・フォーク少将

・東シベリア狙撃兵第13、第14、第15、第16連隊、東シベリア砲兵第4旅団

・東シベリア狙撃兵第7師団 - 師団長:ロマン・コンドラチェンコ少将、(1904/12~)ナディン少将

・東シベリア狙撃兵第25、第26、第27、第28連隊、東シベリア砲兵第7大隊

・東シベリア狙撃兵第5連隊

・要塞砲兵隊

旅順攻略の戦力と損害

|

日本 |

|

ロシア |

| 戦力 |

約51,000名 |

|

陸軍約44,000名 |

| ( 第一回総攻撃時) |

|

海軍約12,000名 |

|

|

その他約7,000名 |

|

|

(籠城戦開始時) |

| 損害 |

戦死:約 15400名 |

|

戦死:約16,000名 |

| 戦傷(延数)約44,000名 |

|

戦傷(延数)約30,000名 |

別資料による戦力と損害

|

| 摩天嶺の戦い(まてんれい-) 1904年7月17日 |

| 摩天嶺の戦い(まてんれい-)は、日露戦争中の戦闘の一つ。摩天嶺に布陣していた日本陸軍第1軍の第2師団に |

| 対してロシア陸軍東部兵団が攻撃をしかけることで起きた。 |

| ロシア軍は日本軍の約2.5倍という大兵力で摩天嶺西方から砲撃を仕掛けたものの、第2師団は既に陣地を |

| 構築していたため、頑強に抵抗した。日本陸軍から側面攻撃を受けたこともあって東部兵団は撤退するが、 |

| その際に司令官のフェードア・ケルレルは砲撃に倒れた。 |

| 摩天嶺の確保に成功した日本陸軍は遼陽への足がかりを保持した。 |

交戦勢力

|

日本 |

|

ロシア |

| 指導者・指揮官 |

第1軍 黒木為楨大将 |

|

ケルレル中将 |

|

第2師団 師団長:西寛二郎中将 |

|

|

| 戦力 |

10,900人 |

|

26,600人 |

| 損害 |

死傷者355名 |

|

死傷者1,213名 |

|

| 析木城の戦い(せっきじょう-) 1904年7月31日-8月1日 場所:満州、海城周辺 |

析木城の戦い(せっきじょうのたたかい)は、日露戦争中の戦いの一つ。この戦いに勝利した日本陸軍第四軍は

会戦の地遼陽へ向かうこととなった。

| 大弧山に上陸した第四軍は独立第十師団を取り込み、遼陽へ進撃した。 |

| その途上にある要衝、海城近郊にはシベリア第二軍団が布陣していた。 |

| 第四軍は7月30日に着陣し、翌日攻撃を開始。第四軍は包囲を企図して近接する第二軍所属の |

| 第三師団と共同で戦闘を行うが、戦況不利とみたザスーリチ中将が北方への退却を決め、 |

| 戦闘は8月1日未明に終結した。シベリア第二軍団は遼陽のロシア満州軍主力と合流し、 |

| 第四軍は第二軍とともに遼陽南方に陣取った。 |

交戦勢力

|

日本 |

|

ロシア |

| 指導者・指揮官 |

第4軍 野津道貫大将 |

|

シベリア第二軍団:ミハイル・ザスーリチ中将 |

| 戦力 |

約34,400人 |

|

約33,000人 |

| 損害 |

死傷者:約1,000名 |

|

死傷者:約1,217名 |

|

| 遼陽会戦(りょうようかいせん) 1904年8月24日-9月4日 |

| 遼陽会戦(りょうようかいせん)は、日本とロシアが |

| 満州、朝鮮半島などの権益を巡り、明治37年)に |

| 勃発した日露戦争ににおける会戦。 |

| 両軍の主力がはじめて衝突した戦いで、ロシア軍は |

| 15万8,000の兵を展開して防御網を展開し、日本軍は |

| 12万5,000の兵で、計28万の兵が衝突。鴨緑江会戦と |

| 並び、日本軍にとってははじめて近代陸軍 |

| を相手にした本格的会戦であった。 |

|

|

背景

| 遼陽は中国東北部、遼寧省の都市で、当時は人口6万のハルビンに次ぐ南満州の戦略的拠点。 |

| 地理的には平野で、旅順からハルビンへ至る東清鉄道が走る交通の要衝でもあった。 |

| 日本の参謀本部では、川上操六・児玉源太郎らが対露戦略を構想していた。 |

| 日本軍はロシア軍がシベリア鉄道などを利用して兵力を輸送してくる以前に積極的に朝鮮半島に |

| 進出し、ロシアの主力軍が集中する以前に、短期決戦で同地を確保する作戦を立案。 |

経過

| 日本軍は8月にほぼ遼陽に集結し、東から第1、第4、第2軍を展開。第1軍が太子江を渡河して東を迂回し、ロシア軍を |

| 側撃する作戦を計画だった。8月3日秋山好古少将率いる騎兵第1旅団(習志野)は、敵情の偵察を行うように命じられ、 |

| 遼陽会戦前まで敵情の偵察任務に赴いた。この秋山少将率いる部隊は騎兵第1旅団を中心とし、そのほかに |

| 歩兵第38連隊(伏見)、野砲兵第14連隊、騎砲兵中隊、工兵第4大隊第3中隊の複合型集団を構成しており、 |

| 秋山支隊と呼ばれた。8月26日、第1軍は紅沙嶺へ進攻し、同日午後には弓張嶺において第2師団が白兵での夜襲を |

| 敢行し、ロシア軍を駆逐し、第一線陣地であった同地を撤退させる。第2軍も8月25日に進撃し、ロシア軍を後退させる。 |

| 28日には満州軍総司令部は第二軍に標高209メートルの制高地でもある首山堡陣地の攻略を命じ、 |

| 30日には陣地への攻撃を開始するが、戦況は行き詰る。30日深夜には第1軍が連刀湾から太子江を渡河して遼陽を |

| ロシア軍第二陣地を攻撃。ロシア側は第1軍の側撃を予期していたものの偵察の不備もあり日本軍の行動を捕捉できず、 |

| 各軍団からの増派部隊で応戦した。第1軍は饅頭山を確保し、主力戦ではロシア側の兵力抽出の影響もあり、 |

| 9月1日には首山堡を確保する。9月4日、クロパトキンは退路の遮断を恐れ、全線に奉天への撤退を指令した。 |

| 日本側は兵力消耗や連戦の疲労もあり追撃は行われなかった。日本軍は、ハルビン攻略が望めなくなったことから、 |

| 基本戦略の変更を余儀なくされた。遼陽会戦は日本軍の遼陽入城に終わったが、クロパトキンは戦略的後退であると |

| 主張し、両軍が勝利宣言を行う。死傷者は日本側が2万3500、ロシア側が2万あまりで、両軍 |

| あわせて4万人以上にのぼった。 |

交戦勢力

|

日本 |

|

ロシア |

| 指導者・指揮官 |

満州総軍:大山巌大将 |

|

アレクセイ・クロパトキン |

|

第1軍 第2軍 第4軍 |

|

|

| 戦力 |

約125,000人 |

|

約150,000人 |

| 損害 |

死傷者:約836名 |

|

死傷者:約17,900人 |

| |

|

黒木為楨司令官と、藤井茂太参謀長 |

|

| 日本 満州総軍 |

第一軍

第二軍

第三軍

| |

第一師団長は日露戦争時松村中将

に赴任参戦

第七師団は明治29年に編成され

日露戦争時大迫尚敏中将赴任参戦

| |

|

|

| |

乃木 希典 |

|

|

|

|

| 伊地知 幸介 |

大島久直 |

松村 務本 |

|

|

|

| 土屋 光春 |

大迫 尚敏 |

|

|

|

第四軍

|

| 沙河会戦((さか(しゃか)かいせん) 1904年10月9日-10月20日 場所:沙河、奉天南方 |

| 沙河会戦(さか(しゃか)かいせん)は、ロシア陸軍が日本陸軍に対して行った反撃により始まった会戦。 |

| この戦い以降冬季に突入し、沙河の対陣と呼ばれる膠着状態に陥った。 |

| 会戦の契機はロシアがロシア満州軍をアレクセイ・クロパトキンのみの指揮下であったものを、グリッペンベルクと |

| クロパトキンの二頭体制に移行させる決定をしたことである。この決定に不満のあるクロパトキンは日本陸軍を攻撃して |

| 威信を示そうとした。 |

| 10月9日にロシア軍の攻撃が始まり、 |

| それを日本陸軍が迎撃するという形で |

| 戦いが始まった。 |

| 日本陸軍はロシア軍の攻撃を察知した |

| したので、圧倒的な兵力差がありながら |

| もロシア軍に対して効率的な防御を行い、 |

| 大きな損害を与えた。 |

|

| 満州軍は弾薬がつき、大本営は |

| 旅順攻囲戦を遂行するために優先して |

| 弾薬をそちらに送ったことと、冬季に |

| 突入して軍隊行動が困難となったこと |

| から満州軍は塹壕で次なる攻勢機会を |

| 待つこととなった。 |

|

|

| |

第1軍司令官 黒木為楨 第1軍司令官 黒木為楨 |

|

|

| 黒溝台会戦((こっこうだいかいせん) 1905年1月25日-1月29日 場所:黒溝台・沈旦堡、奉天西方 |

| 黒溝台会戦(こっこうだいかいせん)とは、日露戦争中の1905年1月25日 - 1月29日にロシア満州軍の大攻勢により起きた |

| 日本陸軍とロシア陸軍の戦闘。 結果:ロシア側の攻勢を日本軍が辛くも撃退 |

| ロシア側の奇襲により始まり、兵力で劣勢だった日本軍は緒戦こそ苦戦したものの、結果的には日本の辛勝に終わった。 |

| 欧米陸軍では、ロシア陸軍の作戦目標が沈旦堡であったことから沈旦堡付近の戦闘とも言う。 |

| 1904年2月10日に起きた日露戦争は、満州において鴨緑江会戦、金州南山の戦い、遼陽会戦、沙河会戦を経た後に |

| 奉天の南側で長く対峙(沙河の対陣)する膠着状態が続いていた。 |

| 日露両軍ともに補給を待つためと、寒さと砲弾を避けるために、東西に塹壕を掘り上部に掩堆を施した土の中にもぐった |

| にもぐったような状態で向かい合うことになった。 |

| 日本陸軍は旅順攻略までの砲弾の大量消耗により極端な砲弾不足に陥っており、このままではロシア陸軍に打撃を与える |

| どころか次の会戦も実行できないような状態が続いていた。 |

|

| 奉天会戦((ほうてんかいせん) 1905年2月21日-3月10日 |

|

奉天は現在の中華人民共和国遼寧省の瀋陽

双方あわせて60万に及ぶ将兵が18日間に亘って満州の荒野で激闘を繰り広げ、

世界史上でも希に見る大規模な会戦となった。しかしこの戦いだけでは

日露戦争全体の決着にはつながらず、それには5月の日本海海戦の

結果を待つことになる。

参加兵力は大日本帝国陸軍24万人、ロシア帝国軍36万人。

指揮官は日本側大山巌(実質的には参謀長の児玉源太郎)、

ロシア側アレクセイ・クロパトキン |

|

背景

| ロシア帝国はシベリア鉄道の全線開通を4年後に予定で |

| クロパトキンを総司令官とするロシア軍は100万人に |

| 動員令を出していたが、直前に血の日曜日事件があった |

| があったように、国内は混沌とした状況にあった。 |

| 皇帝ニコライ2世への国民の忠誠心は揺らぎ、後退していた。 |

| 日本軍は緒戦から危うい勝利を拾い続け、ここまでなんとか |

| 全体での優勢を保っていたが、国力の限界を超えて軍に |

| 補給を続けなくてはならなかった。また、ロシア軍を追って |

| 満州の奥深くへ進撃を続けたため、兵站の維持や兵力の |

| 補充はさらに困難になり、旅順攻囲戦の激しい消耗を経て |

| 戦争の継続自体が危うい状況になっていた。 |

| 1905年3月、満州軍首脳は、奉天で増援を待つロシア軍に |

| 対して、日本軍有利の今の内に講和を結ぶため、賭けとも |

| 言える総力戦を挑んだ。 |

| 大山巌は「本作戦は、今戦役の関ヶ原とならん」と訓示し、 |

| その決意を将兵たちに示した。 |

血の日曜日事件 (1905年)

| ロシア帝国の当時の首都サンクトペテルブルクで行われた |

| 労働者による皇宮への平和的な請願行進に対し、政府当局 |

| に動員された軍隊が発砲し、多数の死傷者を出した事件。 |

| 1905年1月9日は日曜日で、請願行進はガポン神父に |

| 主導された。ガポンはロシア正教会の司祭であると同時に、 |

| 国家秘密警察の給与を受ける工作員であったとも |

| であったともいわれている。 |

| 請願の内容は、労働者の法的保護、当時日本に対し完全に |

| 劣勢となっていた日露戦争の中止、憲法の制定、基本的 |

| 人権の確立などで、搾取・貧困・戦争に喘いでいた当時の |

| ロシア民衆の素朴な要求を代弁したものだった。 |

|

前哨戦(2月21~28日)

| ロシア側は、当初日本側左翼(第二軍、特に秋山支隊が防衛する黒溝台付近)に対する攻勢を |

| 攻勢を企図していたが、2月21日、それよりわずかに早く日本軍最右翼の鴨緑江軍(満州軍揮下)が |

| 陽動のために進軍を開始し、清河城にこもるロシア軍を攻撃して24日に清河城を攻め落とした。 |

| しかし鴨緑江軍は、乃木第三軍より編入された四国善通寺第11師団と後備第1師団によって編成されており、 |

| このうち第11師団は現役兵師団ではあったが旅順攻囲戦によって現役兵を大量に失い、応召兵によって |

| 補充されていたため戦力的には問題があった。このため、日本軍得意の夜襲をかけても逆にロシア軍から |

| 夜襲を受けるなど、開戦時の日本軍に比べると攻撃に精彩を欠いていた。 |

| 鴨緑江軍は何とか清河城支隊を撃退したが、クロパトキンが派遣した予備兵力に遮られ、 |

| 膠着状態に陥った。第一軍も攻撃を開始し、27日に前哨基地を落として一定の戦果をあげた。 |

包囲作戦開始(3月1日~5日)

| 主導権を握ったと判断した日本軍は、3月1日を期して奉天に対する包囲攻撃を開始した。 |

| 作戦当初、日本軍は陽動として最左翼の乃木希典の第三軍・秋山支隊によってロシア軍右翼を攻撃させ、 |

| 鴨緑江軍(ロシア軍左翼を攻撃中)と連動させることによってロシア軍の両翼を圧迫し、その両翼に援軍を |

| 出して手薄になるはずの正面に対して、大規模な攻勢を展開する意図を持っていた。 |

| 秋山支隊がビルゲル支隊を破り、両翼で第三軍・鴨緑江軍が戦況を進展させている状況になったが、 |

| 奉天正面で激しい攻撃を行ったにもかかわらず、進展が見られないばかりかロシア軍に撃退されてしまう |

| 状況が続いていた。これは、カノン砲や28サンチ榴弾砲[1]による準備砲撃が、満州の厳寒によって地面が |

| 凍っていたため砲弾が弾かれ、威力が半減していたことや、当時使われていた黒色火薬の威力の不足により、 |

| ロシア軍陣地を十分に叩くことができなかったことが原因であった。このため、満州軍総司令部は作戦変更を |

| 行い、ロシア軍右翼の側面に回り込むために迂回を続ける第三軍に対し、さらに大きく奉天を迂回・包囲して |

| ロシア軍退路を遮断するとともに奉天を攻撃するよう命令した。 |

ロシア軍の後退戦術と日本軍の決戦主義(3月6日~8日)

| ロシア軍は奉天前面を攻撃する日本軍の第二軍、第四軍、第一軍に対して反撃して損害を与え続け、 |

| 自軍も損耗しつつも、3月6日になって奉天前面から徐々に計画的に後退を始めた。 |

| これはロシア軍正面を中央より第三軍のほうへ移す処置であった。このため、ロシア軍側面を |

| 攻撃していたはずの第三軍及び秋山支隊は敵正面に対することになってしまい、苦戦を強いられた。 |

| 他の前線でもロシア軍が随時反撃を加え、日本軍の被害は徐々に増大していった。 |

| もしクロパトキンがこの時期に総反撃を命じたら、満足な予備軍さえ持っていなかった日本軍が |

| 崩壊するという危機的状況にあった。しかし日本軍の首脳部はあくまで全線での総力戦を指令し続け、 |

| ロシア軍の強固な防衛線を前に日本兵は文字通り死体の山を築いた。 |

| そうした状況が数日続くにおよび、遂には銃を捨てて逃走する日本兵の姿すら見られる状況に至り |

| (大石橋の惨戦)、満州の日本軍は絶体絶命の状況にあった。 |

| 児玉源太郎満州軍参謀長はついに作戦全体の方針転換を決め、腹心の松川敏胤少将と図って、 |

| 第四軍と第二軍に奉天への前進を指令した。 |

奉天会戦の結末(3月9日~10日)

| 3月9日、ロシア軍の総帥クロパトキンは、第三軍によって退路を遮断される事を恐れて鉄嶺・哈爾浜方面へ |

| への転進を指令した。これは満州軍総司令部が全く予期しなかった出来事であった。 |

| 奉天のロシア兵はまだ余力のある状態で、総撤退を開始したと思われたからである。 |

| ここまでの戦いで大きな損害を受けていた日本軍は |

| 3月10日、無人になった奉天に雪崩れ込んだ。 |

| 第四軍はロシア軍を追撃し、2個師団に打撃を与えた。 |

| なお、この日は翌年に陸軍記念日と定められている。 |

| 日本側の死傷者は7万であった。 |

| ロシア軍の損害もまた大きく(ロシア側の死傷者9万 |

| および捕虜数万)、回復には秋頃までかかる状況であった。 |

|

ロシア軍の後退

|

| 最後まで勇戦した第三軍は損耗率が4割から6割近くあったにもかかわらず、その補充の予定すら立たない |

| 状況であった。特に第一線の将校、すなわち少尉から大尉程度の、前線指揮を執り兵の先頭を進む |

| 下級将校の欠乏は目を覆わんばかりで、開戦当初に配属されていた士官学校出身の現役将校はこれまでの |

| 会戦や旅順攻囲戦などによって大量に損耗していた。 |

|

| 交戦勢力 |

|

日本 |

|

ロシア |

| 戦力 |

約240,000人 |

|

約360,000人 |

| 大砲数 |

990門 |

|

1200門 |

| 損害 |

| 戦死 |

15,892人 |

|

8,705人 |

| 行方不明 |

|

|

7,539人 |

| 負傷者 |

59,612人 |

|

51,438人 |

| 捕虜 |

|

|

28,209人 |

|

| 大部分の将校が速成教育しか受けていない者や予備役から召集された者ばかりになり、前線での指揮も |

| 満足に取れない者が多く、またたった一日の行軍で体力を消耗してしまうような老齢の者も多く存在 |

| するような状態になっていた。これは奉天会戦開始前の鴨緑江軍所属の後備第1師団においてすでに |

| 顕著であり、同軍は奉天会戦後期にはほとんど活動できないまでになっていた。 |

奉天会戦の影響と日露講和への道

| 奉天を制圧したことにより、会戦の勝利は日本側に帰したとも言えなくもないが、ロシア軍にとって |

| 奉天失陥は「戦略的撤退」であった。 |

| 代わりに総帥として就任したリネウィッチ将軍は、軍隊秩序を乱した者を処罰していくことによって、軍の |

| 建て直しに腐心した。ロシア軍は敗北を認めた上で、やがて日本軍に反撃することを意図していたと言える。 |

| ロシア側は奉天会戦に敗北したとは言っても、ロシア陸軍(現役兵の兵力は約200万人で、大日本帝国の |

| 約10倍)ははいまだ半分の動員しか行っておらずまだ健在であり、またインド洋にはバルチック艦隊が |

| 極東への航海の途上であり、陸海軍ともに額面上の継戦能力はまだ十分にあった。 |

| しかし、この年の1月の血の日曜日事件を皮切りにロシア第一革命が始まるなど、激しくなる国内の |

| 反乱分子の活動への鎮圧活動、およびドイツ帝国への対抗として露仏同盟を結んでいたフランスがこの |

| 年の3月の第一次モロッコ事件でドイツと対立するなど、他の欧州諸国に対する抑止力も大量に |

| 必要とされていたため、もはや遠く極東への戦力の大量補充は実質上不可能となっていた。 |

| 奉天会戦勝利の報に日本中は沸き返り、さらに戦争を継続すべしという世論が高まった。 |

| 大本営は、奉天会戦の勝利を受けてウラジオストクへの進軍による沿海州の占領を計画し始めていた。 |

| また、4個師団(第13・第14・第15・第16師団)を新編し、講和圧力のために、樺太へ上陸・占領した。 |

| これを知った大山巌満州軍総司令官は児玉満州軍参謀長と協議し、児玉を急ぎ東京へ戻して戦争終結の |

| 方法を探るよう具申した。 |

| 目先の勝利に浮かれあがっていた中央の陸軍首脳はあくまで戦域拡大を主張したが、日本軍の |

| 継戦能力の払底を理解していた海軍大臣山本権兵衛が児玉の意見に賛成し、ようやく日露講和の準備が |

| 始められることとなった。 |

|

| 日露戦争 海軍海戦総覧 |

| |

|

| 日本は1904年2月4日の御前会議でロシアとの断交と開戦を決定し、 |

| 2月6日にロシア側へ国交断交を通知した。これを受け、同日佐世保から |

| 連合艦隊が出撃し、旅順と仁川のロシア艦艇の撃滅に向かった。 |

| 仁川のロシア艦艇攻撃には第四戦隊司令官瓜生外吉少将が率いる |

| 巡洋艦浪速(旗艦)、高千穂、明石、新高およびそれに臨時に加えられた |

| 装甲巡洋艦浅間と、第九艇隊および第十四艇隊の水雷艇8隻が当った。 |

|

| また、大連丸、小樽丸、平壌丸に乗った陸軍軍部隊約2,200名の仁川上陸援護もこの艦隊の任務であった。 |

| 仁川港にはロシアの防護巡洋艦「ヴァリャーグ」と航洋砲艦「コレーエツ」に加え、日本の防護巡洋艦「千代田」や |

| イギリス軍艦タルボット、フランス軍艦パスカル、イタリア軍艦エルバ、アメリカ軍艦ウィックスバーグ、韓国軍艦揚武、 |

| ロシア商船スリンガーなどが停泊していた。 |

| 12時10分に浅間がロシア側の動きを発見し、12時20分に砲撃を開始した。続いて千代田、浪速、新高も砲撃を開始し、 |

| ロシア側の2艦も発砲した。ヴァリャーグは被弾により損害が増大し、浸水で傾斜し炎上しながら港内に引き返し、 |

| コレーエツもそれに続いた。コレーエツも1発被弾した。ロシア側では31名が戦死。一方、日本側の損害は皆無であった。 |

| 戦闘後、拿捕を防ぐため港内でコレーエツは爆破され、ヴァリャーグも自沈した。ヴァリャーグが爆破されなかったのは |

| イギリス艦の艦長から他の艦艇に被害を及ぼす恐れがあるために爆破処理はしないように、と言われたためである。 |

| また、スリンガーも自沈している。ヴァリャーグは後に引き上げられ宗谷として日本海軍へ編入され、 |

| 第一次世界大戦中に再びロシア軍艦に戻っている。 |

|

日本軍の先制行動

| 1904年(明治37年)2月4日、御前会議で海戦が決意され、 |

| 陸海軍に対して大命が下り6日からの作戦発動が命じられた。 |

| 5日17時に連合艦隊司令長官東郷平八郎は発信命令を受け、 |

| 仁川を抑えるため、第二艦隊第四戦隊(浪速、高千穂、 |

| 新高、明石)を分派した。 |

| 1904年2月6日の朝、連合艦隊は佐世保軍港より出撃、 |

ロシア側の態勢

| ロシア海軍は、旅順に太平洋艦隊の主力を配置していた。 |

| 戦艦7隻:ツェサレーヴィチ、レトヴィザン、ペレスヴェート、 |

| ポルターヴァ、ペトロパヴロフスク、 |

| セヴァストーポリ、ポベーダ |

| 装甲巡洋艦1隻:バヤーン |

| 防護巡洋艦8隻:パラーダ、ジアーナ,アスコリド,ボヤーリン |

ノヴィーク、ザビヤーカ,

ラズボイニク,ジギート |

| 砲艦・水雷砲艦6隻:グレミャーシチイ、オトヴァージヌイ |

ギリャーク,ボーブル,フサードニク、

ガイダマーク |

| 駆逐艦18隻(詳細略。他に開戦後の竣工艦が数隻) |

|

|

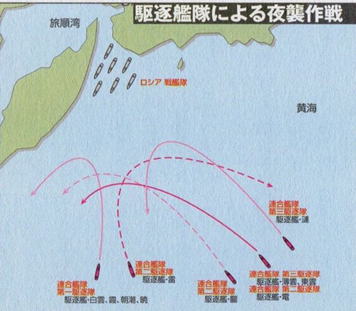

第一次攻撃

1904年(明治37年)2月8日18時、日本の第一・二・三駆逐隊を旅順港、第四・五駆逐隊を大連湾へ進撃させた。

9日0時20分より港外停泊中のロシア艦隊を、発見、約10000mから魚雷攻撃した。この夜襲で戦艦ツェサレーヴィチ、レトヴィザン、

防護巡洋艦パラーダに魚雷が命中した。ツェサレーヴィチは水線下の舵機室を破壊されて浸水、右舷に傾いた後、

左舷に18度まで傾いた。レトヴィザンとパラーダも水線下に大破口を生じて浸水した。

開戦劈頭に旅順口を襲撃した駆逐隊

・第一駆逐隊(司令:浅井正次郎大佐)

・白雲(狭間光太少佐)

・霞(大島正毅少佐)

・朝潮(松永光敬少佐)

・暁(末次直次郎大尉)

・第二駆逐隊(司令:石田一郎中佐)

・雷(篠原利七少佐)

・電(三村錦三郎大尉)

・朧(竹村伴吾大尉)

・第三駆逐隊(司令:土屋光金中佐)

・薄雲(大山鷹之助少佐)

・漣(近藤常松少佐)

・東雲(吉田孟子大尉)

| 2月10日には、日本政府からロシアに対して正式な |

| 宣戦布告も行われている。 |

| 第2回目の攻撃を敢行するが、旅順港から出くるロシア |

旅順艦隊を洋上で待ち構えて決戦を挑む、これが

|

| 連合司令部の作戦であるが、相手は全く乗ってこない |

| ロシアはすでにバルチック艦隊の極東派遣を |

| 決定しており、連合艦隊は焦りはじめている。 |

| こそで旅順閉塞作戦に展開する |

|

|

|

|

|

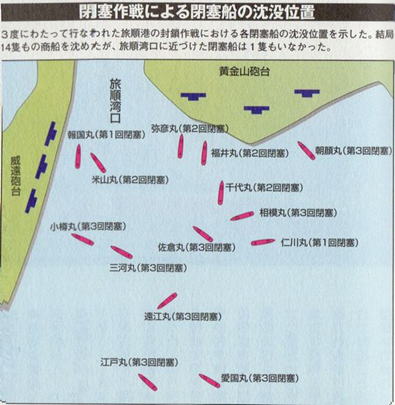

| 1904年(明治37年)2月からの日露戦争において、大日本帝国海軍が |

| 行ったロシア帝国海軍旅順艦隊の海上封鎖作戦(閉塞作戦)である。 |

| 三次に亘って行われたがいずれも失敗に終わった。 |

|

| 朝鮮半島をめぐり日露関係が悪化すると、 |

| 日本では対露戦を想定して作戦計画が |

| 考えられるが、主戦場が中国大陸(満州)のために |

| 日本は陸軍に対する補給を海上輸送に |

| 頼らなければならない事情にあった。 |

| また世界最強と謳われたバルチック艦隊と |

| 旅順艦隊(太平洋艦隊)が合同した場合には、 |

| 日本側が不利であると判断した。 |

第一次閉塞作戦

| 1904年2月24日未明に実施された。 |

| 5隻の老朽船と77名の志願兵を集めて決行したが、 |

| ロシア軍の沿岸砲台が閉塞部隊に激しい砲撃を |

| 浴びせたため、作戦は失敗した。機関兵1名が死亡した |

| ロシア側では3月に太平洋艦隊の司令長官が代わり、 |

| マカロフは部隊の組織的改革と湾内警備の強化、 |

| 日本海軍の航路を研究しての機雷敷設を行い、 |

| 戦艦「初瀬」や戦艦「八島」を沈没に至らしめるなどの |

打撃を与えた。

・天津丸:有馬良橘中佐 他16名

・報国丸:広瀬武夫少佐 他15名

・仁川丸:斎藤七五郎大尉 他15名

・武揚丸:正木義太大尉 他13名

・武州丸:鳥崎保三中尉 他13名

|

|

|

第二次閉塞作戦

| 日本軍は2月に5隻の閉塞船によって旅順港の出入り口の封鎖を試みたが、失敗に終わって再度実施 |

| 3月27日未明に決行された。4隻の閉塞船を投入して実行されたが、またもやロシア軍に察知されて失敗した。 |

| この作戦においては、閉塞船「福井丸」を指揮した広瀬武夫少佐(のち中佐に特進)が戦死し、のちに軍神と |

| され崇められた。また、杉野孫七上等兵曹(兵曹長)、信号兵曹、機関兵の計4名が戦死している |

| ・千代丸(4000トン) - 指揮官:有馬良橘中佐、全乗員数18 この作戦での死傷者は15名 |

| ・福井丸(4000トン) - 指揮官:広瀬武夫少佐、全乗員数18 |

| ・弥彦丸(4000トン) - 指揮官:斎藤七五郎大尉、全乗員数18(または16) |

| ・米山丸(3745トン) - 指揮官:正木義太大尉、全乗員数18(または16) |

第三次閉塞作戦

| 5月2日夜に実施された。12隻もの閉塞船を用いた最大規模の作戦であったが、天候不順と陸上砲台からの |

| 迎撃で失敗する。この際、野村勉少佐、向菊太郎少佐、白石葭江少佐、湯浅竹次郎少佐、高柳直夫少佐、 |

| 内田弘大尉、糸山貞次大尉、山本親三大尉、笠原三郎大尉、高橋静大尉、寺島貞太郎機関少監、 |

| 矢野研一機関少監、岩瀬正機関少監、清水機関少監、青木好次大機関士のほか、多数の准士官、 |

| 下士及び卒らも戦死又は行方不明となっている |

| 総指揮官:林三子雄中佐 赤は戦死 |

|

・第一小隊 |

新発田丸:遠矢勇之助大尉 他24名 小倉丸:福田昌輝少佐 他20名 |

|

朝顔丸:向菊太郎大尉 他17名 三河丸:匝瑳胤次大尉 他17名 |

|

・第二小隊 |

遠江丸:本田親民少佐 他17名 釜山丸:大角岑生大尉 他17名 |

|

江戸丸:高柳直夫大尉 他17名 |

|

・第三小隊 |

長門丸:田中銃郎少佐 他21名 小樽丸:野村勉大尉 他16名 |

|

佐倉丸:白石葭江大尉 他19名 |

|

・第四小隊 |

相模丸:湯浅竹次郎大尉 他25名 愛国丸:犬塚太郎大尉 他23名 |

向、高柳、野村、白石、湯浅の各大尉は戦死とされ少佐へ進級した。

その後

| ロシア側ではウラジオストク巡洋艦隊を派遣させ、バルチック艦隊の回航を決定する。 |

| それまで陸軍の介入を拒否していた海軍だが、旅順港の閉塞作戦に失敗した事を受けて陸軍に対して |

| 旅順(旅順要塞)の攻略を要請。陸軍は準備していた乃木希典大将を司令官とする第三軍を編成して |

| 旅順攻囲戦を行う。艦隊は攻略戦の渦中で占領した大弧山や海鼠山などの地点からの観測による射撃や |

| 黄海海戦で無力化され、乗員は要塞防衛の補充兵として投入。最後はキングストン弁を開いて自沈し、 |

| 要塞を占領することで完全に殲滅された。 |

|

| |

|

年月日:1904年8月10日 場所:黄海、旅順沖 結果:日本の勝利

黄海海戦は明治37年)8月10日に大日本帝国海軍連合艦隊とロシア帝国海軍

第一太平洋艦隊(旅順艦隊)との間で戦われた海戦

この海戦でロシア太平洋艦隊の艦船は激しく損傷し、以後大規模な海戦を

行うことはなかった。

|

海戦

| 連合艦隊は12時30分に、旅順の西南23カイリ付近で南下してきた旅順艦隊を確認し、攻撃を図る。 |

| しかし旅順艦隊は海戦に及ぼうとせず、終始ウラジオストク方面に逃げの姿勢に徹した。 |

| 日本艦隊は旅順艦隊との距離7000メートルで丁字戦法を実行すべく艦隊行動を行ったが、旅順艦隊に |

| 後方から逃げられて引き離されてしまった。 |

| 18時40分、旅順艦隊旗艦「ツェサレーヴィチ」の艦橋に2発の砲弾が直撃し、ヴィトゲフトと操舵手が戦死、 |

| またイワノフ艦長などが昏倒。操舵手が舵輪を左に巻き込んで倒れた上、舵機に故障を起こしたために |

| 「ツェサレーヴィチ」が左に急旋回して自艦隊の列に突っ込んだ結果、全艦船は四散した。 |

|

| 連合艦隊は四散しながら南下する旅順艦隊を攻撃し夜間には |

| 水雷攻撃を行ったが失敗した。旅順艦隊の戦艦および多くの |

| 艦艇は、戦艦「ペレスヴェート」座乗の次席指揮官パーヴェル |

| ・ウフトムスキー(ロシア語版)少将の指揮下で沈没艦を出さず |

| になんとか旅順に帰還した。 |

| 戦艦「ツェサレーヴィチ」と駆逐艦3隻がドイツ領の膠州湾租借地、 |

| 防護巡洋艦「アスコリド」と駆逐艦1隻が上海、防護巡洋艦 |

| 「ディアーナ」がフランス領インドシナの |

| サイゴンで抑留され、防護巡洋艦「ノヴィーク」は日本列島を |

| 迂回して太平洋を北上、樺太のコルサコフにまで到達したもの |

| の追撃してきた防護巡洋艦「千歳」と「対馬」によって撃破された |

| 出撃の報告は芝罘にいたロシア領事の手によって |

| ウラジオストクにも伝達され、ウラジオストク巡洋艦隊が |

| 旅順艦隊を援護すべく出撃した。 |

| 出撃30分後には「レシテリヌイ」からの報告により出撃中止 |

| ウラジオストク巡洋艦隊は上村彦之丞中将率いる第二艦隊に |

| 蔚山沖で捕捉され撃破された(蔚山沖海戦)。 |

|

|

| コルサコフ海戦 1904年8月20日 場所:オホーツク、コルサコフ沖 結果:日本の勝利 |

| コルサコフ海戦は大日本帝国海軍の巡洋艦「千歳」及び「対馬」とロシア帝国海軍巡洋艦「ノヴィーク」との間で行われた海戦。 |

| 宗谷沖海戦とも呼ばれる。 |

| 二等防護巡洋艦「ノヴィーク(ロシア語版)」は先に行われた黄海海戦に参加した艦の1隻であったが旅順港に戻ることが |

| ることができずドイツ領の膠州湾租借地で石炭補給を受けた後、日本列島を迂回し太平洋を北上してウラジオストクへ向かう |

| だったが石炭不足の懸念があったため、再び石炭を補給すべくサハリンのコルサコフ沖に停泊していた。 |

| それを発見した日本海軍の巡洋艦と戦いとなったが、開戦後直ちに日本巡洋艦の砲弾が命中し、「ノヴィーク」は快速を |

| 生かすまもなく座礁した。乗員は艦を捨てて脱出し、ウラジオストクへと向かった。 |

| この戦いの後、「ノヴィーク」は浮揚、修理され日本海軍に編入、通報艦「鈴谷」となった。 |

元はロシア帝国の二等防護巡洋艦「ノヴィーク、その後日本海軍の通報艦 鈴谷 (通報艦)となる

| 起工 |

|

|

| 進水 |

1900年8月15日 |

|

| 排水量 |

3,000トン |

| 全長/全幅 |

106.0m/12.0m |

| 機関 |

ソーニ式石炭専焼缶 数不明 |

| 4気筒3段膨張レシプロ |

| 最大速力/馬力 |

19ノット/1軸、17,000馬力 |

| 兵員 |

|

| 兵装 |

12cm単装砲 6門 |

1906年8月20日、日本海軍籍に編入 |

| 4.7cm単装砲 8門 |

|

| 魚雷発射管5門 |

|

|

|

うるさんおきかいせん 年月日:1904年8月14日 結果:日本の勝利

第二艦隊:上村彦之丞中将を司令長官 |

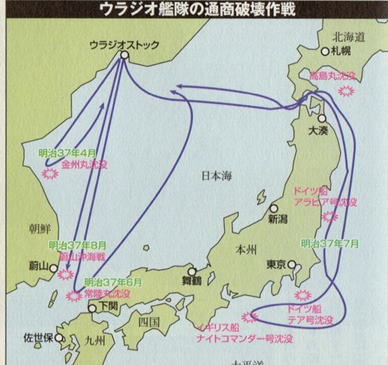

| ウラジオストクを母港とするロシア帝国・ウラジオストク巡洋艦隊の巡洋艦「ロシア(英語版)」「グロモボーイ」「リューリク」は、 |

| 旅順の主力艦隊とは別行動を取り、日露戦争開戦後、活発な通商破壊戦を繰り返していた。 |

| 日本軍は主力艦隊の遊撃部隊で上村彦之丞中将を司令長官とする第二艦隊(装甲巡洋艦「八雲」「浅間」は |

| 第一艦隊に臨時編入)を派遣し、ウラジオストク艦隊を捜索したが、捕捉できなかった。6月15日には陸軍兵士を |

| 輸送中の「常陸丸」「和泉丸」が撃沈され「佐渡丸」が大破、須知源二郎中佐以下の近衛後備歩兵第1連隊等の |

| 兵員千名余りが戦死した(常陸丸事件)。さらに7月にはウラジオストク艦隊は東京湾の沖に出現した。 |

ロシア帝国・ウラジオストク巡洋艦隊の事前活動

|

| 常陸丸事件 年月日:1904年6月15日 場所:玄界灘 |

| 常陸丸事件とは、日露戦争中の1904年(明治37年)6月15日に玄界灘を西航中の、陸軍徴傭運送船3隻が |

| ロシア帝国海軍ウラジオストク巡洋艦隊(ウラジオ艦隊)所属の3隻の装甲巡洋艦、「ロシア(英語版)」、「リューリク」および |

| 「グロモボーイ」によって相次いで攻撃され、降伏拒否などにより撃沈破された事件である。 |

| 特に、陸軍徴傭運送船「常陸丸」(日本郵船、6,172トン)の喪失は日本の国内世論を憤激させ、連合艦隊、特に日本海の |

| 海上警備を担当していた上村彦之丞中将の第二艦隊に対して非難の声が向けられることとなり、第二艦隊は事件から |

| 二か月後の8月14日に起こった蔚山沖海戦でウラジオ艦隊を事実上壊滅させるまでの間、強い批判にさらされた。 |

背景

| 1904年2月8日に旅順口攻撃によって日露戦争が始まるとウラジオ艦隊はただちに蠢動を開始し、旅順口 |

| 攻撃翌日の2月9日から4月26日までの間に、津軽海峡西口方面と元山方面で三度の通商破壊行動に |

| 撃って出て輸送船「金州丸」(日本郵船、3,967トン)など各種船舶を撃沈破あるいは拿捕した。 |

| 対する日本海軍は当初、第三艦隊(片岡七郎中将)を対馬海峡警備にあたらせていたが、 |

| ウラジオ艦隊の猛威に驚いて第二艦隊を追加配備した。行動は抑制された。 |

戦闘経過

| 6月12日、ウラジオ艦隊のうち「リューリク」、「ロシア」および「グロモボーイ」はピョートル・ベゾブラーゾフ |

| 中将に率いられてウラジオストクを出撃 |

| 問題の6月15日8時ごろ、防護巡洋艦「対馬」から沖ノ島近海でウラジオ艦隊を発見したとの報を受けた |

| 第二艦隊は、水雷艇隊を急行させると同時に往来の船舶に竹敷などへの退避を指令した |

| ウラジオ艦隊は日本側の動きに構わず対馬海峡に達し、まず輸送船「和泉丸」(日本郵船、3,225トン、 |

| 肥後猪之丞船長)を撃沈した。 |

| 戦争終結後の調査により、陸軍兵2名、海軍兵1名の便乗者3名を含む112名のうち、戦死者7名、 |

| 倉野伊兵衛海軍上等兵曹を含む83名が捕虜として収容され、残る22名が生還 |

| 「常陸丸」は「佐渡丸」(日本郵船、6,219トン、ジョージ・アンダーソン船長)とともに6月14日に宇品を出港 |

| 「常陸丸」(輸送指揮官:連隊長須知源次郎中佐、運送船監督官:山村彌四郎予備役海軍中佐) |

| ウラジオ艦隊に遭遇したのは午前10時から11時の間とみられ、15時ごろに沈没した |

| 「常陸丸」の戦死者は陸軍958名、海軍3名、乗組員130名の総計1,091名に達した |

| 「佐渡丸」は午前6時20分に関門海峡を通過し、「常陸丸」に近接して航行していた |

| 巡洋艦が「佐渡丸」の左右両舷に魚雷を命中させて退去した。魚雷は機関部に命中して浸水が激しく、 |

| 乗船部隊は天皇陛下万歳を三唱したのち最後の「儀式」の準備を |

| 整えていたが、艦隊が急速に去って行ったのを見て生き残るための方策に切り替えた |

| そして、30時間もの漂流ののち沖ノ島にたどり着き、危機を脱した。「佐渡丸」の戦死者は陸軍219名、 |

| 乗組員17名の総計236名 |

| |

|

撃沈された「常陸丸」 |

| 常陸丸事件とは、日露戦争中の1904年(明治37年)6月15日に玄界灘を西航中の、陸軍徴傭運送船3隻が |

| ロシア帝国海軍ウラジオストク巡洋艦隊(ウラジオ艦隊)所属の3隻の装甲巡洋艦、「ロシア(英語版)」、「リューリク」および |

| 「グロモボーイ」によって相次いで攻撃され、降伏拒否などにより撃沈破された事件である。 |

| 特に、陸軍徴傭運送船「常陸丸」(日本郵船、6,172トン)の喪失は日本の国内世論を憤激させ、連合艦隊、特に日本海の |

| 海上警備を担当していた上村彦之丞中将の第二艦隊に対して非難の声が向けられることとなり、第二艦隊は事件から |

| 二か月後の8月14日に起こった蔚山沖海戦でウラジオ艦隊を事実上壊滅させるまでの間、強い批判にさらされた。 |

背景

| 1904年2月8日に旅順口攻撃によって日露戦争が始まるとウラジオ艦隊はただちに蠢動を開始し、旅順口 |

| 攻撃翌日の2月9日から4月26日までの間に、津軽海峡西口方面と元山方面で三度の通商破壊行動に |

| 撃って出て輸送船「金州丸」(日本郵船、3,967トン)など各種船舶を撃沈破あるいは拿捕した。 |

| 対する日本海軍は当初、第三艦隊(片岡七郎中将)を対馬海峡警備にあたらせていたが、 |

| ウラジオ艦隊の猛威に驚いて第二艦隊を追加配備した。行動は抑制された。 |

戦闘経過

| 6月12日、ウラジオ艦隊のうち「リューリク」、「ロシア」および「グロモボーイ」はピョートル・ベゾブラーゾフ |

| 中将に率いられてウラジオストクを出撃 |

| 問題の6月15日8時ごろ、防護巡洋艦「対馬」から沖ノ島近海でウラジオ艦隊を発見したとの報を受けた |

| 第二艦隊は、水雷艇隊を急行させると同時に往来の船舶に竹敷などへの退避を指令した |

| ウラジオ艦隊は日本側の動きに構わず対馬海峡に達し、まず輸送船「和泉丸」(日本郵船、3,225トン、 |

| 肥後猪之丞船長)を撃沈した。 |

| 戦争終結後の調査により、陸軍兵2名、海軍兵1名の便乗者3名を含む112名のうち、戦死者7名、 |

| 倉野伊兵衛海軍上等兵曹を含む83名が捕虜として収容され、残る22名が生還 |

| 「常陸丸」は「佐渡丸」(日本郵船、6,219トン、ジョージ・アンダーソン船長)とともに6月14日に宇品を出港 |

| 「常陸丸」(輸送指揮官:連隊長須知源次郎中佐、運送船監督官:山村彌四郎予備役海軍中佐) |

| ウラジオ艦隊に遭遇したのは午前10時から11時の間とみられ、15時ごろに沈没した |

| 「常陸丸」の戦死者は陸軍958名、海軍3名、乗組員130名の総計1,091名に達した |

| 「佐渡丸」は午前6時20分に関門海峡を通過し、「常陸丸」に近接して航行していた |

| 巡洋艦が「佐渡丸」の左右両舷に魚雷を命中させて退去した。魚雷は機関部に命中して浸水が激しく、 |

| 乗船部隊は天皇陛下万歳を三唱したのち最後の「儀式」の準備を |

| 整えていたが、艦隊が急速に去って行ったのを見て生き残るための方策に切り替えた |

| そして、30時間もの漂流ののち沖ノ島にたどり着き、危機を脱した。「佐渡丸」の戦死者は陸軍219名、 |

| 乗組員17名の総計236名 |

| |

|

撃沈された「常陸丸」 |

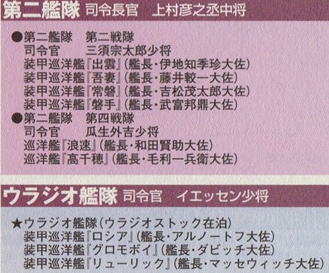

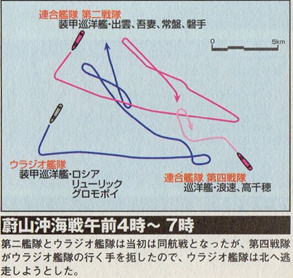

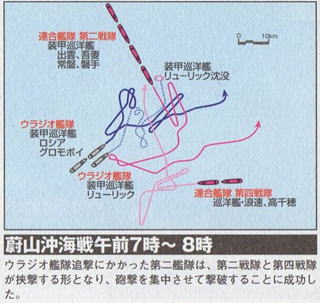

蔚山沖海戦海戦経過

|

|

8月14日午前4時25分、蔚山南方を南下中であった

上村率いる装甲巡洋艦「出雲」「吾妻」「常磐」「磐手」から

なる第二戦隊は左舷前方に灯火を発見し、

4時50分にそれがウラジオストク艦隊であると確認した。

ウラジオストク艦隊は南に向けて逃走を図ったが、敵発見の、

報を受けて南から北上してくる「浪速」を発見し一戦を

交えるのもやむなしと北北西に転針それを受けて

第二戦隊も東南東に変針した。両艦隊の距離は縮まり、

5時23分に距離8400メートルで砲戦が開始された

砲戦では双方に損害が生じたが、5時36分に

ウラジオストク艦隊が右に変針すると最後尾のリューリクは

集中砲火を受けて遅れ艦長エフゲニー・トルーソフ大佐が戦死した。

第二戦隊の追撃中止により、グロモボーイとロシアは二日後に

ウラジオストクに帰還している

両艦の人的被害はイェッセンの報告によれば戦死140、

負傷319であり、一方第二戦隊の方は戦死45、負傷55であった

瓜生少将率いる浪速と高千穂はリューリクに対し8時42分に

砲撃を開始した指揮をとっていたコンスタンチン・イワノフ=

トゥリナーッツァッチ(ロシア語版)大尉は自沈を命じリューリクは

沈没した。

|

|

リューリクの沈没後日本側は救助作業を行い626名を救助した。ウラジオストクに逃げ込むことができた2隻も船体自体に

大きな損害はなかったものの上甲板上にあけられた。日本軍の砲弾の破孔の修理は物資や労働力の不足により

遅々として進まなかった。日本軍は日本海の制海権を確保することに成功していると見なすことができる。

| またウラジオストク艦隊に所属し太平洋にて別行動を取っていた補助巡洋艦「レナ」は黄海海戦、蔚山沖海戦などの |

| 報を受け太平洋を渡りサンフランシスコにまで逃走、抑留された。 |

| 上村は「船乗り将軍」とあだ名された程の猛将であったが、大破し沈みながらもなお砲撃を止めない |

| ロシア巡洋艦「リューリク」を見て「敵ながら天晴れである」と褒め称え、退艦した乗組員の救助と保護を命じた。 |

| このエピソードは海軍軍人の手本として全世界に伝わり、現在でもフェアプレー精神の例として日清戦争の伊東祐亨提督と |

| とともに、各国海軍の教本に掲載されているという。 |

| |

第二艦隊司令長官 |

第二艦隊第2戦隊司令官 |

第二艦隊第4戦隊司令官 |

| |

|

|

|

| 海戦時階級 |

上村彦之丞中将 |

三須宗太郎少将 |

瓜生 外吉少将 |

| 最終階級 |

海軍大将昇級 |

海軍大将に昇級 |

海軍大将に昇級 |

|

|

年月日:1905年(明治38年)5月27日 - 28日

場所:日本海

結果:日本海軍の完勝、ロシア艦隊はほぼ全滅

|

| 日本海海戦は、日露戦争中に行われた海戦である。日本以外ではこれを主力決戦の場所に因み対馬沖海戦 |

| この海戦は日本海軍の連合艦隊と、ロシア海軍の第2・第3太平洋艦隊との間で戦われた。連合艦隊はロシア海軍両艦隊を |

| 撃滅し戦力のほとんどを失わせたが、連合艦隊の損失は軽微という海戦史上稀な一方的勝利となった。 |

背景

| 日露戦争開戦時のロシア海軍は対日戦に備え、旅順およびウラジオストクを母港とする極東の太平洋艦隊を |

| 増強していたが、戦艦「オスリャービャ」などの移動が間に合わないなど十分と言えるものでは無かった。 |

| ロシア指導部は本国に戻った「オスリャービャ」などの艦艇にバルト海方面に残っていた旧式艦と建造・ |

| 調整中のボロジノ級戦艦4隻などを加え、艦隊を編成して極東海域へ増派することを決定した。 |

| 司令長官にはジノヴィー・ロジェストヴェンスキー少将(後に中将へ昇進)、副司令官にはドミートリイ・フェリケルザム |

| 少将が任命された。この新編成艦隊には「第2太平洋艦隊」の名前が与えられ、それまでの太平洋艦隊は |

| 第1太平洋艦隊と改称された。 |

| 当時、石炭補給が常に必要となる蒸気船からなる大艦隊を、水兵と武器弾薬を満載した戦時編成の状態で、 |

| ヨーロッパから東アジアまで回航するのは前代未聞の難事であった。 |

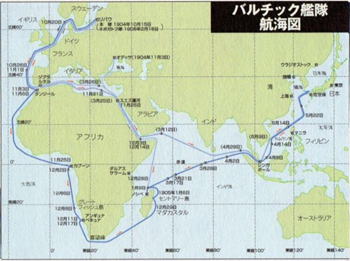

バルチック艦隊の出航

| 1904年(明治37年)10月15日、第2太平洋艦隊は |

| リバウ軍港を出航した。 |

| 10月21日深夜、第2太平洋艦隊は北海を航行中にイギリスの |

| 漁船を日本の水雷艇と誤認して攻撃し、乗組員を殺傷して |

| してしまう(ドッガーバンク事件)。これによってイギリスの |

| 世論は反露親日へ傾き、イギリス植民地の港への |

| 第2太平洋艦隊の入港を拒否した。 |

| 1905年(明治38年)3月16日、第2太平洋艦隊はフランス |

| 領マダガスカル島のノシベ (Nosy Be) 港を出航した。 |

| この時点ですでに旅順要塞は陥落し、旅順艦隊の残存艦艇も |

| 壊滅していた |

| 5月9日、第2・第3太平洋艦隊はフランス領インドシナの |

| カムラン湾で合流した |

|

|

連合艦隊の警戒網

| バルチック艦隊をどこで捕捉迎撃するかである。カムラン湾からウラジオストクへの航路としては対馬海峡経由、津軽海峡経由、 |

| 宗谷海峡経由の3箇所があり得た。3箇所すべてに戦力を分散すれば各個撃破されかねず、戦力を集中していずれか |

| 1箇所に賭けざるを得なかった。とはいえ、バルチック艦隊が宗谷海峡を通過するためには、 |

| 距離が遠いため日本本土の太平洋側沖合いで石炭を洋上補給する必要がある。津軽海峡は日本側の機雷による封鎖が |

| 厳重になされていた。このようなことから連合艦隊司令長官東郷平八郎大将は、バルチック艦隊は対馬海峡を通過すると |

| 予測し主力艦隊を配置するとともに周辺海域に警戒網を敷いた。1905年(明治38年)2月21日には連合艦隊旗艦三笠が |

| 朝鮮半島の鎮海湾に入り、同地を拠点に連合艦隊は対馬海峡で訓練を繰り返した。 |

通報

| |

| 5月14日、バルチック艦隊はカムラン湾を出港した。 |

| 連合艦隊はバルチック艦隊が5月19日にバシー海峡を通過した |

| したという情報を得たが、以降は所在がつかめなくなった。 |

| 26日午前零時過ぎ、バルチック艦隊随伴の石炭運搬船6隻が |

| 上海に25日夕方に入港したという情報が大本営に入電した。 |

| 運搬船を離脱させたのは、航行距離の長くなる太平洋ルートを |

|

信濃丸 |

| 通らないことの証明でもあった。この情報によって連合艦隊は落ち着きを取り戻し、対馬海峡で |

| バルチック艦隊の到着を待った。もし運搬船の上海入港が1日遅れていたら、東郷は艦隊を北海道に |

| 向けていたかもしれない |

| 明治38年)5月27日(海戦1日目)午前2時45分、九州西方海域203地点付近にて、艦長成川揆大佐指揮の |

| 連合艦隊特務艦隊仮装巡洋艦「信濃丸」が汽船(バルチック艦隊の病院船「オリョール」であった)の灯火を |

| 夜の海上に視認した。接近したところ、4時45分突如無灯火航行中の艦影・煤煙を多数視認し、此を |

| 無線電信で通報せんとした。「敵艦見ユ」である。 |

| 「信濃丸」は6時すぎまでバルチック艦隊に同航し敵艦隊が間違いなく対馬海峡を目指している事を確認して |

| してから、警戒任務のために近くにいて偵察に駆けつけた第3艦隊第6戦隊所属の巡洋艦「和泉」と交代後、 |

| 敵に発見されることなく離脱した。「和泉」は6時に引き継いでから7時間に渡り敵の位置や方向を無線で |

| 通報し続けた |

| 世に言う「敵艦見ユ」・「敵艦隊二百三地点ニ見ユ 敵ハ東水道ニ向カウモノノ如シ」が通報され、 |

| 日本海海戦の火蓋が切られたわけである。 |

戦闘

| |

ロシア軍 |

|

日本軍 |

| |

|

|

|

| |

ロジェストヴェンスキー中将 |

|

東郷平八郎大将 |

|

第1戦艦隊旗艦クニャージ・スヴォーロフ」 第1戦艦隊旗艦クニャージ・スヴォーロフ」 |

|

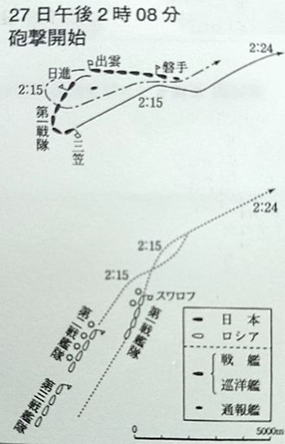

連合艦隊出撃

| 5時35分、連合艦隊に「直ちに出港用意」が 下令された。6時6分、三笠は航進を起こし、連合艦隊は出港 |

| 6時21分、連合艦隊は大本営に向け「敵艦隊見ユトノ警報ニ接シ聯合艦隊ハ直チニ出動、コレヲ撃滅セントス。 |

| 本日天気晴朗ナレドモ浪高シ」と打電した。(打電文の最後の「本日天気晴朗ナレドモ浪高シ」は秋山真之が |

| 書き加えた)。7時10分、三笠は加徳水道を抜け鎮海湾から外洋に出た。 |

艦隊集結

| 10時には最初に駆けつけた第3艦隊第5・第6戦隊がバルチック艦隊を確認した。 |

| バルチック艦隊も、夜明けから「和泉」やその後の第5・第6戦隊を確認していた。 |

| 11時過ぎに旗艦「クニャージ・スヴォーロフ」の掲げた「和泉」との距離を示す旗旒信号を発砲命令と誤認した |

| 後続の諸艦が砲撃を行った。日本側も多少の砲撃を返すが戦闘状態を避けて、常に距離を保った。 |

| 第3艦隊第5戦隊の巡洋艦「厳島」「松島」「橋立」と二等戦艦「鎮遠」がバルチック艦隊の前方を横切った。 |

| その後、第3艦隊第4駆逐隊の駆逐艦4艦「朝霧」「村雨」「白雲」「朝潮」がバルチック艦隊の前方を距離を保ったまま横切った。 |

| 連合艦隊主力の多くの水兵はロシア艦隊を初めて見たときの印象を「敵はダンゴでやってきた」と語っている。 |

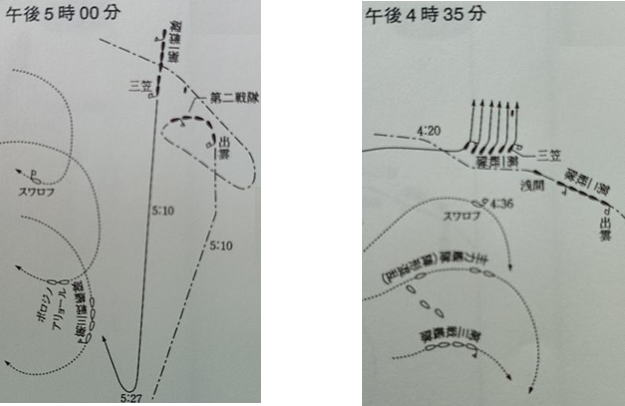

接近

| 11時42分、第3艦隊第7戦隊も沖ノ島沖で |

| バルチック艦隊を確認し、その後、友軍と合流した。 |

| 13時15分からは、第3戦隊旗艦「笠置」をはじめ、 |

| バルチック艦隊に同航して敵所在を通報していた |

| 第3艦隊各艦が列をなして第1・第2艦隊に合流し |

| 始めた。 |

| 13時55分、三笠は左舷取舵を行い針路を西にとり、 |

| バルチック艦隊への反航路接近の体勢に転じた。 |

| その時、両艦隊の距離は12,000m。 |

| 東郷は連合艦隊旗艦「三笠」へのZ旗 |

| (「もう後がない」の意味)の掲揚を指示した。 |

| この時連合艦隊が使用していた信号簿ではZ旗は |

| 「皇国ノ興廃、コノ一戦ニ在リ。 |

| 各員一層奮励努力セヨ」 |

| という文言が割り当てられていた |

|

|

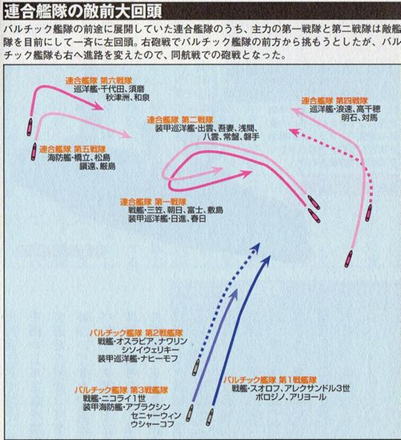

| 14時05分、距離8,000m、東郷は大角度の針路変更を指示、すなわち、ほぼ同航かつバルチック艦隊先頭を圧迫する隊形へ |

| 変更するよう第1戦隊に左舷取舵約150度の逐次回頭を指示した。先頭をいく三笠は「敵前大回頭」(トーゴー・ターン)を始めた |

敵前大回頭

東郷司令長官と秋山真之参謀は黄海海戦で丁字戦法を

実施したが失敗した。この教訓と試行錯誤の末、「敵艦隊の

先頭を我が艦隊が押さえなければ、逃げる敵との砲撃戦は

成立しないという教訓を得た

|

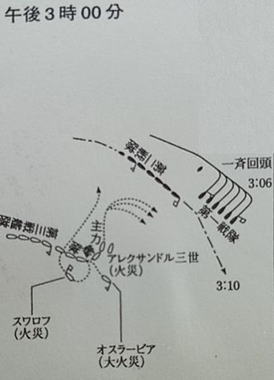

同航砲撃戦

14時08分、先頭の「三笠」は約150度の回頭を終え東北東に

定針し、バルチック艦隊の航路の斜め前方7,000mを浅い

角度(約20度)の丁字形で圧迫を始めた。ほぼ同時に

バルチック艦隊は砲撃を開始し「三笠」に攻撃を集中した。

14時13分、距離6,000m。連合艦隊第1戦隊は回頭を完了し、

右舷側にバルチック艦隊の30隻以上が見渡せた。

連合艦隊第1戦隊は回頭を完了した艦からバルチック艦隊の

先頭の第1戦艦隊旗艦「スワロフ」と第2戦艦隊旗艦

「オスリャービャ」に対して榴弾(徹甲榴弾)による一斉砲撃を

開始した。「スワロフ」)に向けられた「三笠」の4射目は砲弾は

司令塔の覗き窓に飛び込んで半数即死、半数を負傷させた。

14時17分、連合艦隊の砲弾がバルチック艦隊の両旗艦に

多数命中し火災を発生させた。連合艦隊第1戦隊は命中率を

さらに上げるために約5,000mに距離を詰めた。これに伴い

「三笠」の被弾も急増した。

14時27分、第2戦隊所属の装甲巡洋艦「浅間」が被弾により

舵機を損傷し戦列から離れた。しかしこれを除けば、

連合艦隊は各艦の戦闘力を維持した。

これに対してバルチック艦隊主力艦は多数の榴弾(徹甲榴弾)の

被弾により急速に戦闘力を失っていった。「三笠」へ向けて

集中する砲撃の命中も減り被弾は峠を越えた。

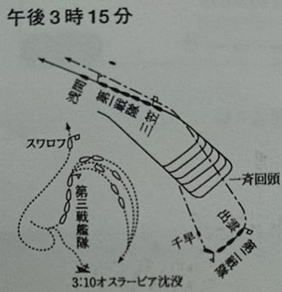

4時35分、連合艦隊第1戦隊は東北東の針路から東へ

転針を行った。14時43分には東南東へ転針を行った。

|

|

| 14時50分、「クニャージ・スヴォーロフ」と「オスリャービャ」は甲板上や艦内の各所で火災を起こしながら右へ大きく回頭して |

| 戦列から離脱した。この30分間の砲戦で、バルチック艦隊は攻撃力を甚だしく失った。 |

| 連合艦隊の第3・第4・第5・第6戦隊は大回頭に参加せずバルチック艦隊の後方を回り、14時45分に第3・第4戦隊が |

| 主力艦隊の右方にいたバルチック艦隊の巡洋艦・特務船に対する攻撃を開始した。 |

第2戦隊の独断専行

「スワロフ」の急な右回頭は舵の故障によるもので、回頭を続け

回転していた。「スワロフ」に続くバルチック艦隊の2番艦、戦艦

「インペラートル・アレクサンドル3世」の艦長ブフウオトフ大佐は

すぐにこれを見抜き、事前の取り決めどおり自身が先頭に

立つことを決め、東南東の針路を保持した。しかし「インペラートル・

アレクサンドル3世」も集中砲火を受けて列外に出た。

バルチック艦隊主力は、同航戦で南東に針路を取る

連合艦隊第1・第2戦隊に先行され、北東からの圧迫・砲撃を

受け、東南東への進路も遮られつつあった。

14時55分頃、後を引き継いだ戦艦「ボロジノ」艦長

セレブレーンニコフ大佐は、第2戦隊の後方を北方にすり抜ける

ため艦隊を率いて左へ回頭し変針した。

これに対応するため、東郷は第1・第2戦隊に「左八点一斉回頭」

(全艦左へ90度一斉に回頭)を命じ、第1戦隊は14時58分に各艦が

北東へ変針を行った。

しかし第2戦隊の上村は、後方をすり抜けようと急に回頭し

接近を始めた。「ボロジノ」およびバルチック艦隊主力を見て、

東郷の命令に従わず、速度を17ノットに上げ南東にほぼ

直進のまま舷側戦闘を15時10分まで続けた。

これにより第2戦隊単独で近距離となったバルチック艦隊

主力に対し北東から東に先行して回り込んで圧迫・戦闘を行った。

第2戦隊の優速を生かした連携機動は、連合艦隊の

乙字戦法として検討を練ったものでもあり、本海戦で生かされた。

|

|

第1戦隊による報告

| 第1戦隊は、14時58分に「左八点一斉回頭」を行い北東に進む単横陣と |

| となったが、第2戦隊が敵との間に入り込んでしまったため砲撃を |

| 一旦停止した。 |

| 15時5分に北方に進む敵の前面に出るため「左八点一斉回頭」を行い、 |

| 装甲巡洋艦日進を先頭にした逆順単縦陣となり、速度を下げて |

| 西北西に進み、15時7分に北進するバルチック艦隊に対し丁字形に |

| 近い形で左舷戦闘を開始した。 |

| バルチック艦隊は4000m以下の近距離で砲撃を受けることになり、 |

| 艦列を乱しつつ、「ボロジノ」が右へ回頭し一時的に東進する反航戦の |

| 態勢となった。 |

|

|

第2戦隊による報告

15時5分頃、第2戦隊は、北東に進む単横陣の第1戦隊各艦の後尾を

直進の単縦陣で通過しながら、右舷斜め後方に距離3,000mにまで

接近したバルチック艦隊に攻撃を続けた。バルチック艦隊は右へ

回頭を続けていた。

15時16分に針路を北西とした。第2戦隊は反転してバルチック艦隊

主力に再接近を始めた。

15時20分に左舷側のやや前方を列を乱しながら北へ向かう

バルチック艦隊主力に対し距離6,000mで砲撃を再開した。

15時26分には針路を西北西にとり、バルチック艦隊には

距離3,000mまで近づき通り過ぎながら攻撃したが、その後、

濃霧と爆煙で見失った。

15時47分に右へ約150度回頭して第1戦隊の左前方に入り合流し、

東へ、そしてその後、北東へ針路をとった。

|

|

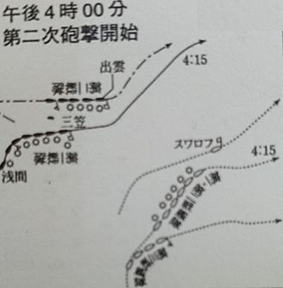

追撃

| 15時55分、第1戦隊は南方にバルチック艦隊の主力を発見し、16時1分に距離6,500mで砲撃を再開した。この戦闘は長く続かず、 |

| 16時35分に第1戦隊が敵の北進に備え「左八点一斉回頭」を行った際にバルチック艦隊が南方へ逃れ、直進していた |

| 第2戦隊も敵を見失って終わった。第1・第2戦隊は敵を追って南に向かった。この間に「スワロフ」は両艦隊の間に入り込んでしまい、 |

| さらなる攻撃を受けている。16時20分には曳船「ルーシ」を撃沈し、仮装巡洋艦「ウラル」や工作艦「カムチャツカ」にも |

| 損害を与え脱落させた。第5・第6戦隊も攻撃に加わったが、16時40分に南下してきたバルチック艦隊主力の一部と遭遇し、 |

| 巡洋艦「浪速」が浸水するなど被害を受けたため一旦退避した。この時にバルチック艦隊は |

| 主力と巡洋艦・特務船が合流し、北へと針路を変えた。また第3戦隊旗艦の巡洋艦笠置は15時7分ごろ水線部に |

| 受けた損傷で浸水がひどくなり、18時に油谷湾で修理を行うため離脱した。 |

| これには護衛と第3戦隊司令官出羽重遠の移乗のため巡洋艦「千歳」が同行し、巡洋艦「音羽」、同「新高」は臨時に |

| 第4戦隊に合流した。 |

| 「スワロフ」上部構造物のほとんどを破壊され海上を漂うようにしていたが、17時30分頃駆逐艦「ブイヌイ」がこれを発見、 |

| ロジェストヴェンスキーや幕僚らを移乗させて他の艦を追った。 |

| 「スワロフ」はその後も攻撃を受け、最終的に第5戦隊に随伴していた第11艇隊の魚雷により19時20分、沈没した |

| その周辺に漂流していた「カムチャツカ」は第4戦隊などの攻撃により沈没している。 |

| 第1戦隊は17時28分には南進を続ける第2戦隊と分離して北北西に向かった。 |

| 第1戦隊は17時40分ごろには孤立していた「ウラル」を撃沈した。さらに17時57分、ほぼ同方向に進むバルチック艦隊を |

| 発見して砲撃を再開した。この時のバルチック艦隊のうち、「クニャージ・スヴォーロフ」と「オスリャービャ」を除いた |

| 主力艦10隻は「ボロジノ」を先頭としてそれに「オリョール」が続き、損害の大きな「インペラートル・アレクサンドル3世」などが |

| 後方に回っていた。第1戦隊は当初「ボロジノ」に攻撃を集中し、爆煙で照準が困難となったあとは主に「オリョール」を狙った。 |

| 19時頃には「インペラートル・アレクサンドル3世」が大きく左へ列外に出てから沈没した。それに後続して列外に出た |

| 海防戦艦「アドミラル・ウシャーコフ」、戦艦「ナヴァリン」、同「シソイ・ヴェリキー」、一等巡洋艦「アドミラル・ナヒーモフ」は |

| そのまま南方に逃走しようとしたが、敵艦が見つけられなかったために北上してきた第2戦隊を発見して再び北へ向かった。 |

| 日没を迎えた後も砲戦は続いたが19時10分に「三笠」は砲撃を中止し、後続の各艦もそれに倣い19時20分に砲戦が終了した。 |

| しかしその時、「ボロジノ」は2回の大爆発を起こし転覆、沈没した。 |

夜間戦闘

| 夜間攻撃は昼間とは違った危険がある。連合艦隊の駆逐艦「夕霧」と「春雨」は衝突事故を起こして共に小破し、 |

| 他に水雷艇同士の2件の衝突事故で1艇を失っている。 |

| 5月28日16時45分に「ベドヴイ」をロジェストヴェンスキー司令官と共に捕獲した。「グローズヌイ」は逃走に成功し、 |

| 数少ないウラジオストック到着組の一つとなった。 |

| 「ベドヴイ」はこの海戦後、ロジェストヴェンスキー中将と幕僚ごと佐世保に曳航された。 |

| 19時03分、戦艦「インペラートル・アレクサンドル3世」撃沈。バルチック艦隊の第1・第2戦艦隊は壊滅し、 |

| ロシアの第1・第2戦隊でウラジオストクまで到着したのは巡洋艦「アルマース」と駆逐艦が2艦のみであった。 |

| 20時20分、第3・第4駆逐隊の雷撃によって装甲巡洋艦「アドミラル・ナヒーモフ」が撃沈。 |

| 21時05分、第4駆逐隊司令の鈴木貫太郎は、連繋機雷作戦を用いて戦艦「ナヴァリン」を葬り、22時15分、 |

| 戦艦「シソイ・ヴェリーキー」を雷撃によって大破させた。6時間半の夜間戦闘で50本の魚雷が放たれ6本が命中した。 |

バルチック艦隊第3戦艦隊

| 一夜明けた5月28日の朝、すでにバルチック艦隊第1・第2戦艦隊は実質的に消滅しており、バルチック艦隊は |

| ネボガトフ少将率いる第3戦艦隊のみとなっていた。第3戦艦隊は1世代古い旧式戦艦「インペラートル・ニコライ1世」を |

| 旗艦に旧式の海防戦艦「ゲネラル・アドミラル・アプラクシン」「アドミラル・セニャーヴィン」「アドミラル・ウシャーコフ」で |

| 構成されていた。連合艦隊第3艦隊は、ネボガトフの乗艦「インペラートル・ニコライ1世」以下のバルチック艦隊第3戦艦隊を |

| 視認し、第1・第2艦隊に通報。連合艦隊第3艦隊はバルチック艦隊第3戦艦隊に負けず劣らず旧式の戦艦・巡洋艦で |

| 構成されており、強力な第1・第2艦隊を待って、遠巻きにしていた。やがて第2艦隊が到着したが、さらに第1艦隊到着まで |

| 待機した。9時30分、第1艦隊も到着し連合艦隊の主力艦は勢ぞろいした。バルチック艦隊側も第1戦艦隊の生き残りの |

| 戦艦「オリョール」は夜を徹しての復旧により戦闘可能なまでの状態となり、「インペラートル・ニコライ1世」は無傷であったため、 |

| 戦闘となれば日本側にもそれなりの出血を強いることはできた。しかし、このときオリョールに乗艦していた |

| アレクセイ・ノビコフ=プリボイは「大砲は使えても多数の砲員が死傷している上に、ダメージで照準器が |

| 無茶苦茶に狂っており、まともな状況でも歯が立たなかった日本艦隊相手に戦えるような状態ではない」と否定的であった。 |

降伏・戦闘終結

| 10時34分、ネボガトフの指示により「インペラートル・ニコライ1世」は白い旗を掲揚し降伏の意を示したが、戦時国際法で |

| 必要な機関停止をしていなかったため、連合艦隊は8,000mの距離で砲撃を開始した。しばらく遠距離からの |

| 威嚇砲撃が続いたが、10時53分にネボガトフも機関を停止しなければならないことに気づき、機関は停止された。 |

| 連合艦隊もこれを受けて砲撃を中止した。 |

| 戦艦「インペラートル・ニコライ1世」と共に戦艦「オリョール」、海防戦艦「ゲネラル・アドミラル・アプラクシン」、同 |

| 「アドミラル・セニャーヴィン」はすべて降伏し、日本側は5隻を接収した[6]。この頃、他の海域では夜戦によって大破していた |

| 戦艦「シソイ・ヴェリーキー」が沈没していた。 |

影響

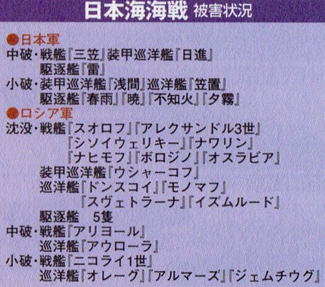

| バルチック艦隊は戦力の大半を一回の海戦で失った。損害は被撃沈16隻(戦艦6隻、他10隻)、自沈5隻、被拿捕6隻。 |

| 他に巡洋艦オレーク、アヴローラ、ジェムチュクがアメリカ領マニラへ、駆逐艦ボードルイ、輸送船コレーヤ、スヴィーリが上海へ、 |

| 合計6隻が中立国に逃亡し、ウラジオストクへ到達したのは3隻(巡洋艦「アルマース」、駆逐艦「ブラーヴイ」、 |

| 駆逐艦「グローズヌイ」)のみであった。 |

| 兵員の損害は戦死4,830名、捕虜6,106名であり、捕虜にはロジェストヴェンスキーとネボガトフの両提督が含まれていた。 |

| 連合艦隊の損失は水雷艇3隻沈没のみ、戦死117名、戦傷583名と軽微であり、大艦隊同士の艦隊決戦としては |

| 現在においてまで史上稀に見る一方的勝利となった。 |

| 当時鎖国が解けてから50年ほどしか経っておらず、列強と違い植民地もない、欧米から遠いアジアの小さな新進国と |

| 見られていた日本の、大国ロシアに対する勝利は世界を驚かせた。また海戦の結果、極東海域における日本海軍の |

| 制海権が確定した。 |

| ポーツマス講和会議への道を開くことになり、その後の列強五大国入りに繋がった。 |

|

|

| バルチック艦隊の敗因 |

| 当時のロシア社会は、貴族の上級士官が庶民の水兵を支配するという構造的問題を抱えていた。 |

| 上官と兵士ではなく、主人と奴隷のような関係の軍隊は、ときに対立や非効率を産んだ。 |

| ロシア海軍の水兵の内、優秀な者は太平洋艦隊と黒海艦隊に集められており、バルチック艦隊の |

| 水兵の質は最も低かった。 |

| バルチック艦隊主力艦のボロジノ級戦艦の中には、完工しておらず工員を乗せたまま出港した艦もあった。 |

| ロシア艦は家具調度品や石炭などの可燃物を多く積んでいた。 |

指揮統率

| バルチック艦隊司令部は長い航海の終わりに疲れきった状態での戦闘を避けるべく、終始、守勢の行動を |

| 採った。また「ウラジオストクに一目散に逃げ込んで、十分な休養の後に日本艦隊と対峙しよう」という考えも |

| 決戦の勢いを鈍らせた。 |

気象

| 海戦当日の気象は、「天気晴朗ナレドモ浪高シ」とあるように、風が強く波が高く、東郷らの回り込みに |

| みによって風下に立たされたバルチック艦隊は、向かい風のために砲撃の命中率がさらに低くなった。 |

| 乾舷を高く設計したロシアの艦艇は、波が高いと無防備の喫水線以下をさらけ出すことになり魚雷1発で撃沈されたと |

| する見解もある(公式記録では戦艦富士の主砲弾が命中し転覆したことによるものとされている)。 |

|

| 日本連合艦隊の勝因 |

指揮統率

| 東郷平八郎は、指揮能力、統率能力も秀でていた。最前線で敵の動向に瞬時に対応する陣頭指揮を行いつつ、 |

| 幕僚を戦艦「三笠」で最も安全な司令塔に移動させ、自分が戦死した後の速やかな指揮権継承を保障する |

| するなどの繊細な指揮をとった。東郷は旅順封鎖の期間中も演習を行い、十分に艦隊の練度を上げていた。 |

謀による作戦の実施

| 連合艦隊司令部は第1艦隊参謀秋山真之、第2艦隊参謀佐藤鉄太郎を参謀に擁し、上層部もその意見を |

| をよく重用しつつ、組織的、有機的に、最善の判断を行うよう常に努力した。 |

| また、各艦隊司令官・各艦艦長は必要に応じて独自の判断で行動する高い能力を持ち、 |

| 高速巡洋艦からなる第2艦隊には猛将といわれた上村提督が任命されるなど適材が適所に配属されていた。 |

| |

第1艦隊参謀 |

第2艦隊先任参謀 |

| |

|

|

| |

秋山 真之中佐 最終階級 海軍中将 |

佐藤鉄太郎中佐 最終階級 海軍中将 |

戦術

画期的な哨戒作戦

秋山真之参謀が立てた哨戒計画。バルチック艦隊をできるだけ早く発見し、連合艦隊ができるだけ有利に艦隊決戦を

|

| 行うために、世界初の画期的な哨戒を行った。軍籍船舶以外にも漁船まで動員した哨戒艦船73隻で行った。 |

七段構えの戦法

|

秋山真之参謀が立てたバルチック艦隊を全滅させるための周到な迎撃作戦計画。「天気晴朗なれども波高し」 |

|

の電報で、大本営は、第一段が行われないことを理解した。実際には、第二段と第三段のみで |

|

バルチック艦隊を殲滅した。 |

| 第一段 |

主力決戦前夜、駆逐艦・水雷艇隊の全力で、敵主力部隊を奇襲雷撃 |

| 第二段 |

艦隊の全力を挙げて、敵主力部隊を砲雷撃により決戦。丁字戦法が行われた。 |

| 第三・四段 |

昼間決戦のあった夜、再び駆逐隊・水雷艇隊の全力で、敵艦隊を奇襲雷撃。高速近距離射法が行われた。 |

| 第五・六段 |

夜明け後、艦隊の主力を中心とする兵力で、徹底的に追撃し、砲雷撃により撃滅 |

| 第七段 |

第六段までに残った敵艦を、事前に敷設したウラジオストック港の機雷原に追い込んで撃滅 |

敵前回頭と丁字戦法

| 連合艦隊は秋山参謀と東郷司令長官の一致した意見によって、敵前の大回頭と丁字戦法を実施することを |

| 考えていたが、黄海海戦での失敗を受けて連携水雷作戦を海戦で使用することを決めた。 |

| 当時の海戦の常識から見れば、敵前での回頭(しかも2分余りを費やしての150度もの回頭)は危険な行為 |

| であった。実際、回頭中はともかく、その後の同航戦中は旗艦であり先頭艦であった三笠は敵の集中攻撃に |

| 晒され、被弾48発の内40発が右舷に集中しており、帰還時の三笠は、突き刺さった砲弾の重みだけで、 |

| かなり右舷側に傾いていたという。 |

| しかし、一見冒険とも思える大回頭の2分間には、日本海軍の緻密な計算と英断が込められていた。 |

| それは次のようなものである。 |

| 1.確かに連合艦隊は2分間余り無力になるが、敵も連合艦隊が回頭中はその将来位置が特定できず、 |

| バルチック艦隊側も砲撃ができない(実際、三笠が回頭を終えた後に発砲してきている)。 |

| 2.ジャイロコンパスが発明されていない当時、1点に砲弾を集中し続けることは事実上できなかった。 |

| 3.当時は照準計の精度が悪く、第1弾が艦橋や主砲などの主要部に1発で命中することはごく稀であった。 |

| 4.そのため、第1弾の着弾位置(水柱)から照準を修正して、第2弾からの命中を狙うことが多かった。 |

| しかしバルチック艦隊が使用していた黒色火薬は、発砲後にその猛烈な爆煙によって視界が覆われ、 |

| 煙が晴れて第2弾を放つまでに時間が掛かる。すなわち回頭中に第2弾は飛来しないか、 |

| 慌てて撃つため命中精度が極めて低い。 |

| 5.バルチック艦隊が、それでも仮に一点に砲撃を集中したとしても、わざわざ砲撃が集中している場所に |

| 後続艦は突っ込まずに回避すればよい。 |

| 6.バルチック艦隊は当然旗艦である三笠を集中砲撃するが、東郷としては最新鋭で最も装甲の厚い |

| 三笠に被弾を集中させ、他艦に被害が及ばないことを狙った。万一三笠が大破し、自らが戦死してでも |

| 丁字の状態を完成させることを最優先とした。東郷は砲弾飛び交う中、艦橋を一歩も動かなかったとされている。 |

高速近距離射法

| 第5駆逐隊司令の鈴木貫太郎中佐(後の第42代内閣総理大臣)が行った、駆逐艦や魚雷艇で敵艦に |

| にぎりぎりまで全力で接近して行う必死の魚雷夜間攻撃法。 |

| 実現するために、猛訓練を行った。その結果、戦艦「クニャージ・スヴォーロフ」、「シソイ・ヴェリーキー」、 |

| 「ナヴァリン」、装甲巡洋艦「アドミラル・ナヒーモフ」、「ウラジミール・モノマフ」を一夜で撃沈するなど |

| 大戦果を挙げ、バルチック艦隊にとどめの大打撃を与えた。 |

発射速度

| 連合艦隊は大口径砲の門数で劣っていたため射撃精度とともに速射も重視していた。 |

| 連合艦隊は発砲しても煙が少なく視界が遮られないので速射に有利なコルダイト(硝酸エステル系無煙火薬) |

| を英国より輸入し、また訓練の成果により発射速度においてバルチック艦隊を上回った。 |

| 一方、バルチック艦隊の戦艦の主砲は新型砲塔を搭載していた戦艦「クニャージ・スヴォーロフ」の物を除いて |

| 砲塔の構造上の問題などから発射速度が遅く、遠距離砲戦で命中弾を期待するのは非常に難しかった。 |

| また旧式艦の一部は褐色火薬を発射薬に使用していたために黒煙によって視界が遮られ、 |

| さらに発射速度が遅くなった。 |

斉射戦術

| 日露戦争以前の砲戦では各砲が勝手に発砲していた。この方法は砲が小さく射程が短い時代は |

| 有効であったが、砲が大型化し射程が伸びるにつれて、着弾が判りにくいこと発射の衝撃で |

| 船体が揺れ照準が狂うこと、弾着までの目標の移動による射撃諸元の算出困難などの問題が生じていた。 |

艦隊編成

| 連合艦隊は常に速力・火力が同じ2隻が1組となって敵と対峙し、2対1の優位な状態で戦えるようにしていた。 |

| 連合艦隊は同種の艦をグループにまとめるように留意しており、第1艦隊は砲戦力、第2艦隊は機動力、 |

| 第3艦隊は旧式艦としてはっきり運用の仕方を分けていた。このため、艦隊運動による効率的な |

| 攻撃、追撃、退避が可能になり、バルチック艦隊を逃さない徹底的な追撃戦を行えた。 |

新技術

伊集院信管

| 当時の艦砲は徹甲弾であっても威力が小さく敵艦の装甲を貫通できないことが多かった。 |

| 榴弾も信管に問題があり、敵艦に命中しても爆発しない不発弾が多かった。 |

| 連合艦隊は徹甲弾による装甲の貫通よりも榴弾による上部構造の破壊を狙い、信管に伊集院五郎少将の |

| 開発した伊集院信管を採用した。この信管は鋭敏で、ロシア艦の装甲面で破裂した砲弾は下瀬火薬の |

| 特性によって火災を発生させ、上部構造を殲滅し無力化させた。 |

下瀬火薬

| 連合艦隊は砲弾の炸薬に下瀬火薬を導入した。これは当時炸薬の主流であった黒色火薬より爆速が |

| がすさまじく速く、命中時の破壊規模は当時の火薬常識を大きく超え、ロシア艦の構造物は粉々に破壊された。 |

| 下瀬火薬の爆速は、現在のTNT火薬の爆速 6,900m/秒を上回る7,350m/秒であり、この爆速で破壊し |

| しつくされたロシア艦の凄まじい姿から、戦後、日本に謎の下瀬火薬ありと諸外国から恐れられた。 |

六式無線電信機

| 秋山真之参謀は、無電に理解のないトップに3回も上申を繰り返し、木村駿吉博士の寝食を忘れるほどの |

| 猛研究によって完成した三六式無線電信機を1903年(明治36年)に制式採用させた。 |

| しかも、島津源蔵が日本初の鉛蓄電池の開発に成功したため、三六式無線電信機は日本海海戦で |

| 十二分に活躍可能となった。 |

| 当時、無線電信技術はグリエルモ・マルコーニが1894年頃に発明したばかりだったが、日本海軍は、 |

| いち早く世界トップレベルの通信力を整備したのである。 |

| この無線電信の分野でも日露両国は明暗を分けることとなった。 |

海底ケーブル

| 日本の対外電信事業は外国企業に独占され、機密保持上の問題があった。そこで児玉源太郎は、 |

| 日本独自の海底ケーブル敷設のため、イギリスから電信用ケーブルを輸入するとともに、日本最初の |

| 海底ケーブル敷設船「沖縄丸」をイギリスへ発注した。児玉の調達した機材で「九州 - 台湾」間が |

| 海底ケーブルで繋がれ、さらにイギリスのインド・アフリカ回線に接続された。 |

驚異的な識字率

| 当時の日本国民の識字率は75%前後と欧米諸国より遥かに高かった。識字率の高さは、 |

| 「自己ノ氏名ヲ書シ得ザル者」は、「自己ノ氏名ヲ書シ得ザル者」は兵役に就くことを不可能とすることができ、 |

| 複雑な兵器の取り扱い方法が紙の説明書による伝達で可能であったため、訓練の効率化をもたらした。 |

| 一方のロシア側は、日露戦争で捕虜となったロシア人の中で自分の名前すらも書くことのできない者が |

| 過半数はいる状況であった。これは、貴族への教育制度しかない当時の欧米の識字率の低さ(20%前後)が |

| がもたらした当然の結果であった。このため、日本各地のロシア人捕虜収容所では、あまりに気の毒な |

| 惨状から、ロシア語の読み書き教育が行われた。 |

連合艦隊旗艦三笠艦橋で指揮を執る東郷平八郎大将

|

|

|

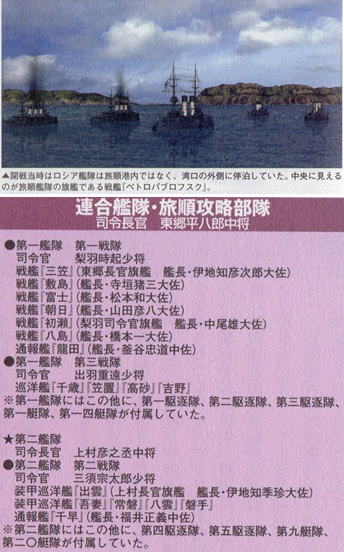

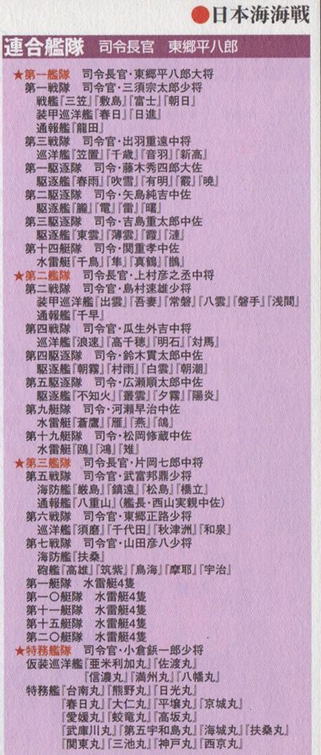

| 参加兵力 大日本帝国海軍 |

| 連合艦隊 |

連合艦隊司令長官:東郷平八郎大将 参謀長:加藤友三郎少将、先任参謀:秋山真之中佐 |

|

参謀:飯田久恒少佐、清河純一大尉、 |

|

副官:永田泰次郎少佐、機関長:山本安次郎機関

軍医長:鈴木重道軍医総監、主計長:川地弥作主理 |

| 第1艦隊 |

※連合艦隊司令部直率 |

|

・第1戦隊(司令官:三須宗太郎少将、 参謀:松井健吉中佐、鳥巣玉樹大尉 |

|

一等戦艦:三笠(艦隊旗艦)、敷島、富士、朝日装甲巡洋艦:春日、日進(戦隊旗艦) 通報艦:龍田 |

|

・第3戦隊(司令官:出羽重遠中将、参謀:山路一善中佐、丸山寿美太郎大尉) |

|

巡洋艦:笠置(戦隊旗艦)、千歳、音羽、新高 |

|

・第1駆逐隊(司令:藤本秀四郎大佐) |

|

駆逐艦:春雨(隊旗艦)、吹雪、有明、霰、暁 |

|

・第2駆逐隊(司令:矢島純吉大佐) |

|

駆逐艦:朧(隊旗艦)、電、雷、曙 |

|

・第3駆逐隊(司令:吉島重太郎大佐) |

|

駆逐艦:東雲(隊旗艦)、薄雲、霞、漣 |

|

・第14艇隊(司令兼艇長:関重孝中佐) |

|

水雷艇:千歳(隊旗艦)、隼、真鶴、鵲 |

| 第2艦隊 |

司令長官:上村彦之丞中将、 参謀長:藤井較一大佐、先任参謀:佐藤鉄太郎中佐 |

|

参謀:下村延太郎少佐、山本英輔大尉、

副官:田中治平少佐、機関長:山崎鶴之助機関大監 |

|

・第2戦隊(司令官:島村速雄少将、参謀:竹内重利少佐) |

|

装甲巡洋艦:出雲(艦隊旗艦)、吾妻、常磐、八雲、浅間、磐手(戦隊旗艦)通報艦:千早 |

|

・第4戦隊(司令官:瓜生外吉中将、参謀:森山慶三郎中佐、四竈孝輔大尉) |

|

巡洋艦:浪速(戦隊旗艦)、高千穂、明石、対馬 |

|

・第4駆逐隊(司令:鈴木貫太郎大佐) |

|

駆逐艦:朝霧(隊旗艦)、村雨、白雲、朝潮 |

|

・第5駆逐隊(司令:広瀬順太郎大佐) |

|

駆逐艦:不知火(隊旗艦)、業雲、夕霧、陽炎 |

|

・第9艇隊(司令兼艇長:河瀬早治中佐) |

|

水雷艇:蒼鷹(隊旗艦)、雁、燕、鴿 |

|

・第19艇隊(司令兼艇長:松岡修蔵中佐) |

|

水雷艇:鴎(隊旗艦)、鴻、雉 |

|

| 第3艦隊 |

司令長官:片岡七郎中将、 参謀長:斎藤孝至大佐、参謀:山中柴吉中佐、百武三郎少佐 |

|

副官:荒尾富三郎少佐、機関長:下条於兎丸機関大監 |

|

・第5戦隊(司令官:武富邦鼎少将、参謀:野崎小十郎少佐) |

|

巡洋艦:厳島(艦隊旗艦)、松島、橋立(戦隊旗艦)二等戦艦:鎮遠 通報艦:八重山 |

|

・第6戦隊(司令官:東郷正路少将、参謀:吉田清風少佐) |

|

巡洋艦:須磨(戦隊旗艦)、和泉、千代田、秋津洲 |

|

・第7戦隊(司令官:山田彦八少将、参謀:伊集院俊少佐、小林躋造大尉) |

|

二等戦艦:扶桑(戦隊旗艦) 海防艦:高雄 砲艦:筑紫、鳥海、摩耶、宇治 |

|

・第1艇隊(司令兼艇長:福田昌輝少佐) |

|

水雷艇:第六七号、第六八号、第六九号(隊旗艦)、第七○号 |

|

・第10艇隊(司令兼艇長:大瀧道助少佐) |

|

水雷艇:第三九号、第四○号、第四一号、第四三号(隊旗艦) |

|

・第11艇隊(司令兼艇長:富士本梅次郎少佐) |

|

水雷艇:第七二号、第七三号(隊旗艦)、第七四号、第七五号 |

|

・第15艇隊(司令兼艇長:近藤常松少佐) |

|

水雷艇:雲雀(隊旗艦)、鷺、鷂、鶉 |

|

・第20艇隊(司令兼艇長:久保来復少佐) |

|

水雷艇:第六二号、第六三号、第六四号、第六五号(隊旗艦) |

|

・特務艦隊(司令官:小倉鋲一郎少将、参謀:平岡貞一中佐、副官:奥田貞吉少佐) |

|

仮装巡洋艦:亜米利加丸、佐渡丸、信濃丸、満州丸、八幡丸、台南丸特務艦:熊野丸、春日丸 |

|

| 参加兵力 ロシア海軍 |

艦艇の区分は日本側によるものとする。海戦に参加しなかった艦艇は含まない。 第2太平洋艦隊

司令長官:ジノヴィー・ロジェストヴェンスキー中将、参謀長:クラピエ・ド・コロング大佐

| 第1戦艦隊※第2太平洋艦隊司令部直率 |

| 戦艦:クニャージ・スヴォーロフ(艦隊/隊旗艦)、インペラートル・アレクサンドル3世、ボロジノ 、オリョール |

| 第2戦艦隊(司令長官:フェルケルザム少将) |

| 戦艦:オスリャービャ(隊旗艦)、シソイ・ヴェリキー、ナヴァリン 一等巡洋艦:アドミラル・ナヒーモフ |

| 第3戦艦隊(司令長官:ニコライ・ネボガトフ少将) |

| 戦艦:インペラートル・ニコライ1世(隊旗艦) |

| 海防戦艦:ゲネラル・アドミラル・アプラクシン 、アドミラル・セニャーヴィン、アドミラル・ウシャーコフ |

| 第1巡洋艦隊(司令長官:エンクウィスト少将) |

| 一等巡洋艦:オレーク(隊旗艦)、アヴローラ、ドミトリー・ドンスコイ、ウラジミール・モノマフ |

| 第2巡洋艦隊 |

| 二等巡洋艦:スヴェトラーナ(隊旗艦)、アルマース、ジェムチュク、イズムルート |

| 第1駆逐艦隊(1907年までロシアは駆逐艦に当たる言葉が無く水雷艇としていたが、日本側では駆逐艦に分類していた |

| 駆逐艦:ブイヌイ、ベドヴイ、ブイスツルイ 、ブラーヴイ |

| 第2駆逐艦隊 |

| 駆逐艦:グローズヌイ、グロームキー、ボードルイ、ブレスチャーシチー、ベズプリョーチヌイ |

| 随伴艦船 |

| 仮装巡洋艦:ウラル工作船:カムチャツカ |

| 輸送船:アナディリ 、イルツイシ、コレーヤ、ルーシ、スヴィーリ |

| 輸送船:オリョール、コストローマ |

| 赤字の艦船は沈没でその他、駆遂艦5隻沈没 |

|

| 樺太作戦(からふとさくせん) 年月日:1905年7月7日 - 7月31日 |

樺太作戦(からふとさくせん)は、日露戦争最後の戦い。アメリカ合衆国大統領の講和勧告後、日本は講和談判を有利に

進めるためにロシア領の樺太に侵攻し占領した。

背景

| 1905年3月22日に大本営で樺太遠征準備の会議が開かれたときも、海軍などの反対で実現には至らなかった。 |

| 日露戦争を最後まで戦い抜く国力がない日本は、ロシアとの講和を模索した。5月27日の日本海海戦 |

| 勝利後の5月31日、外務大臣小村寿太郎は駐米高平公使に訓令を発し、米大統領セオドア・ルーズベルトに、 |

| 日露講和につき友誼的斡旋を希望する旨申し入れるように命じた。 |

| 6月1日、高平は大統領にこの訓令を伝えた。6月6日、米国は日露双方に対して、 「日露両国のみならず |

| 文明世界全体の利益のため、講和会議の開始を切望する」との内容のルーズベルト公文書を渡した |

| 6月7日、ロシア皇帝はルーズベルトの停戦勧告を受け入れるとの返事があった。 |

| ロシア皇帝の意向は、日本軍により樺太が占領される以前に講和を実現したいとのことであった |

| 日本の首脳部では樺太占領は消極的だったため、長岡外史参謀次長は満州軍総参謀長の |

| 児玉源太郎陸軍大将に協力を依頼、1905年6月14日、児玉より、講和談判を有利に進めるために、 |

| 樺太占領を勧めるとの内容の電報があった。6月15日に至って、樺太作戦の件が政府・統帥部の協議で |

| 決定し、6月17日に明治天皇の裁可が下り、新設の独立第13師団に出動命令が下された。 |

経緯

| 2個旅団編成の樺太遠征軍は、日本海海戦後新編制された連合艦隊の第3・第4艦隊からなる |

| 北遣艦隊に護送され、7月7日、樺太南部の亜庭湾岸に侵攻(後の大泊郡深海村女麗に上陸)した。 |

| 当時、南樺太のロシア軍の兵員は、1,200名程度と少なかったため、遊撃戦への転換を図り、 |

| 5つのパルチザン部隊が編成された。日本軍は優勢な戦力を背景に、8日にはコルサコフ(日本名:大泊) |

| を占領、10日にはウラジミロフカ(日本名:豊原市-・現在のロシア名:ユジノサハリンスク)を占領した。 |

| 12日には、ウラジミロフカ西方のダリネエ村(日本名:豊原市西久保)付近の林で、日本軍はロシア軍主力を |

| 撃破し、捕虜200人を得た。日本軍は19人が戦死し、58人が負傷した。 |

| 16日にはコルサコフ方面司令官アルチシェフスキー大佐も降伏した。 |

| しかし、ロシア人パルチザン部隊はその後も1ヶ月以上にわたって抵抗を続けた。 |

| 7月24日、日本軍は北樺太アレクサンドロフ(日本名:落石-オッチシ)附近に上陸した。北樺太には |

| ロシア軍長官リャプノフ中将以下5,000名を越える兵士がいたが、ロシア軍はわずかに抵抗を示しつつも、 |

| 島の深奥部へ退却したため、日本軍はその日の夕方にはアレクサンドロフを占領した。 |

| 7月29日には明治天皇より片岡七郎北遣艦隊司令長官に樺太上陸を完遂し占領の基礎をなしたこと |

| 称える勅語が賜られた。 ロシア軍長官リャプノフ中将は降伏勧告を受けて、7月31日に降伏した。 |

その後

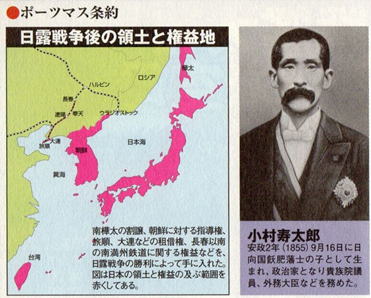

| 樺太占領後の8月10日から開始された日露講和会議(ポーツマス条約)の結果、樺太を東西に横切る |

| 北緯50度線以北はロシアに返還されたが、以南は正式に割譲させ日本領となった。 |

樺太・女麗に上陸する日本軍

|

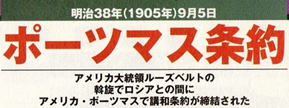

| アメリカ合衆国大統領セオドア・ルーズベルトの斡旋に |

| よって、日本とロシア帝国との間で結ばれた |

| 日露戦争の講和条約。日露講和条約とも称する。 |

| 1905年9月4日(日本時間では9月5日15時47分)、 |

| アメリカ東部の港湾都市ポーツマス近郊の |

| ポーツマス海軍造船所において、日本全権小村寿太郎 |

| (外務大臣)とロシア全権セルゲイ・Y・ウィッテの間で |

| 調印された。 |

| また、条約内容を交渉した会議(同年8月10日 -)の |

| ことをポーツマス会議、日露講和会議、ポーツマス講和 |

| 会議などと呼ぶ。 |

|

|

| 講和会議は、1905年8月に開かれた。当初ロシアは強硬姿勢を貫き「たかだか小さな戦闘において敗れただけであり、 |

| ロシアは負けてはいない。まだまだ継戦も辞さない」と主張していたため、交渉は暗礁に乗り上げていたが、 |

| 日本としてはこれ以上の戦争の継続は不可能であると判断しており、またこの調停を成功させたい米国はロシアに |

| 働きかけることで事態の収拾をはかった。結局、ロシアは満州および朝鮮からは撤兵し、日本に樺太の南部を割譲するものの、 |

| 戦争賠償金には一切応じないというロシア側の最低条件で交渉は締結した。半面、日本は困難な外交的取引を通じて |

| 辛うじて勝者としての体面を勝ち取った。 |

| 日向国飫肥藩(宮崎県)の下級藩士出身で、第1次桂内閣(1901年-1906年)の外務大臣として日英同盟の締結に功のあった |

| 小村壽太郎が全権代表に選ばれた。小村は、身長150センチメートルに満たぬ小男で、当時50歳になる直前であった |

| すでに日本はこの戦争に約180万の将兵を動員し、死傷者は約20万人、戦費は約20億円に達していた。 |

| 満州軍総参謀長の児玉源太郎は、1年間の戦争継続を想定した場合、さらに25万人の兵と15億円の戦費を要するとして、 |

| 続行は不可能と結論づけていた。とくに専門的教育に年月を要する下級将校クラスが勇敢に前線を率いて戦死した結果 |

| 既にその補充は容易でなくなっていた。 |

| 一方、ロシアは、海軍は失ったもののシベリア鉄道を利用して陸軍を増強することが可能であり、新たに増援部隊が加わって、 |

| 日本軍を圧倒する兵力を集めつつあった。 |

|

交渉参加者は以下の通りである。

日本側

| 全権委員:小村寿太郎(外務大臣)、高平小五郎(駐米公使) |

| 随員:佐藤愛麿(駐メキシコ弁理公使)、山座円次郎(外務省政務局長)、安達峰一郎(外務省参事官)、 |

| 本多熊太郎(外務大臣秘書官)、落合謙太郎(外務省二等書記官)、小西孝太郎(外交官補)、 |

| 立花小一郎陸軍大佐(駐米公使館付陸軍武官)、竹下勇海軍中佐(駐米公使館付海軍武官)、 |

| ヘンリー・デニソン(外務省顧問) |

ロシア側

| 全権委員:セルゲイ・ウィッテ(元蔵相・伯爵)、ロマン・ローゼン(駐米大使(開戦時の駐日公使)) |

| 随員:A・プランソン(外務省条約局長)、フョードル・フョードロヴィチ(ペテルブルク大学国際法学者・ |

| 外務省顧問)、N・シポフ(大蔵省理財局長)、V・エルモロフ陸軍少将(駐英陸軍武官)、 |

| A・サモイロフ陸軍大佐(元駐日公使官付陸軍武官)、I・コロストウェツ(ウィッテ秘書。後、 |

| 駐清公使)、C・ナボコフ(外務省書記官) |

講和内容の骨子は、以下の通りである。

| 1.日本の朝鮮半島に於ける優越権を認める。 |

| 2.日露両国の軍隊は、鉄道警備隊を除いて満州から撤退する。 |

| 3.ロシアは樺太の北緯50度以南の領土を永久に日本へ譲渡する。 |

| 4.ロシアは東清鉄道の内、旅順-長春間の南満洲支線と、付属地の炭鉱の租借権を日本へ譲渡する。 |

| 5.ロシアは関東州(旅順・大連を含む遼東半島南端部)の租借権を日本へ譲渡する。 |

| 6.ロシアは沿海州沿岸の漁業権を日本人に与える。 |

日本は1905年10月10日、講和条約を批准し、ロシアは10月14日に批准している |

|

|