| 明治維新時の陸軍 |

明治4年西郷隆盛と山県有明は薩長土の3藩から藩兵を出させて、「御親兵」(のち近衛兵)を創設.天皇に直属する中央政府軍で設立当初は

総兵力1万5000人に満たないものであった。地方の治安維持で6鎮台(東京・大阪・名古屋・熊本・仙台・広島)

明治6年に徴兵制が施行され、平民出身の兵士が各鎮台に入営する。西南戦争時の政府軍兵力7万人となる。

1853年アメリカ、ペリー艦隊が日本に来航し、鎖国体制は打破された、アメリカは南北戦争により、東アジア進出がおろさかになると、イギリス・フランスが

日本接近、幕末の動乱のなかで、長州・薩摩が欧米との戦争体験して幕府体制を破り、近代日本へ進む 「幕末・明治維新」資料参照

近代日本へ進む 「幕末・明治維新」資料参照、明治維新という変革が達成された背景には、欧米諸国の東アジアへの進出という

外的要因があった。新政府が誕生すると、幕藩体制に代わり、西洋式の近代国家が志向された。廃藩置県という大改革して間もない明治4年に明治政府は

大使節団を欧米に派遣した。1年10ヶ月に及ぶ長旅でアメリカ・イギリス・フランス・ ベルギー・オランダ・ドイツを訪れた。

の間に留守政府は朝鮮の鎖国政策を武力で打破する「征韓論」を主張するが、外遊組は国内安定を優先で反対して、「明治6年政変」が起り、

征韓論賛成派5人の参議は辞任してやがて国内で乱が起る。 |

| 日本の軍備強化 |

|

|

| 大日本帝国陸軍 |

大日本帝國陸軍は、1871年(明治4年) - 1945年(昭和20年)まで日本に存在していた軍隊組織である。

通常は、単に日本陸軍や帝国陸軍と呼ばれた。解体後は、別組織である陸上自衛隊との区別などのため旧日本陸軍もしくは

旧帝国陸軍という名称も使用される。

概要

| |

大日本帝国憲法制定前はその位置づけが未だ充分ではない点もあったが、憲法制定後は軍事大権にについては憲法上内閣から独立し、 |

| |

、直接天皇の統帥権に属するものとされた。したがって、陸海軍(日本軍)の最高指揮官は大元帥たる天皇ただ一人であり、帝国陸軍については |

| |

陸軍大臣(大臣)・参謀総長(総長)・教育総監(総監)が天皇を除く最高位にあり(直隷)、これらは”陸軍三長官”と呼称された。 |

| |

なお、三長官には陸軍大将ないし陸軍中将が任命されるため、役職自体は帝国陸軍の最高位といえど階級自体は必ずしも最高位の者が |

| |

なるものではなく、特に歴代の陸軍大臣と教育総監には少なくない陸軍中将が補職されている。この三長官の補佐機関として |

| |

「省部」や「中央」とも呼称される陸軍省・参謀本部・教育総監部の3つの官衙(役所)が設けられており、陸軍大臣(陸軍省)が軍政・人事を、 |

| |

参謀総長(参謀本部)が軍令・作戦・動員を、教育総監(教育総監部)が教育をそれぞれ掌っていた。また、三機関の序列第2位の |

| |

次席相当職として陸軍次官(次官、陸軍省)・参謀次長(次長、参謀本部)・教育総監部本部長(本部長、教育総監部)がある。 |

陸軍御国旗

|

帝国陸軍の前身である御親兵が発足するよりも前の明治3年5月、

新生帝国陸軍のシンボルとして十六条旭日旗を意匠とした

陸軍御国旗を採用し、更に明治12年に改めて陸軍御国旗の

仕様を一部改正した

旭日旗が軍旗として制定されている。

|

|

|

| |

|

常備歩兵連隊の軍旗 |

常備騎兵連隊の軍旗 |

*明治中期より日露戦争終了までの頃を主体として列挙する

制度

組織

帝国陸軍の組織は、役所である官衙・部隊組織である軍隊・将兵を養成ないし再教育する学校

(実施学校・補充学校)と、これらのいずれにも属さない特務機関とに区分されていた。

官衙

陸軍省(陸軍大臣)

参謀本部(参謀総長)

教育総監部(教育総監)

旧陸軍技術本部・陸軍兵器本部(砲兵工廠)・軍馬補充部・陸地測量部

陸軍運輸部(台湾陸軍補給廠)・憲兵司令部・要塞司令部

軍隊

部隊編制は主に総軍・方面軍・軍・師団・集団・旅団・団およびそれらを構成する連隊(聯隊)や大隊を

中心とする、歩兵部隊並びに砲兵部隊、騎兵部隊、工兵部隊、輜重兵部隊、機甲部隊、航空部隊、

空挺部隊、船舶部隊等の特科部隊からなる。 *は明治期に存在あり、黒文字は大正以後

学校

教育総監部管轄 陸軍士官学校・陸軍幼年学校・陸軍兵学寮・陸軍野戦砲兵射撃学校・陸軍要塞砲兵射撃学校

陸軍省管轄 憲兵練習所・陸軍経理学校・陸軍砲兵工科学校・陸軍騎兵実施学校

参謀本部管轄 陸軍大学校

特務機関

元帥府・軍事参議院・侍従武官府・東宮武官・皇族王公族附武官・陸軍将校生徒試験委員

特務機関に準ずるもの

委託学生・外国留学生・大公使館附武官等 |

| 陸軍省 |

| |

日本の第二次世界大戦以前の行政官庁各省の中の一つである。大日本帝国陸軍の軍政機関。主任の大臣は陸軍大臣 |

| |

長は陸軍大臣で、国務大臣として陸軍大将または中将の親任官である。 |

| |

明治36年以降、昭和20年 に至るまでの主な附属官庁に航空本部・技術本部・兵器廠・造兵廠・科学研究所・被服廠・ |

| |

糧秣廠などがあり、内局に、大臣官房・人事局・軍務局・整備局・兵器局・経理局・医務局・法務局があった |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

歴代陸軍大臣

| 1~4代 |

大山巌 |

中将 |

明治21年~明治24年 |

|

| 5代 |

高島鞆之助 |

中将 |

明治24年 |

|

| 6~7代 |

大山巌 |

大将 |

明治25年~明治29年 |

日清戦争 |

| 8代 |

高島鞆之助 |

中将 |

明治29年 |

|

| 9~12代 |

桂 太郎 |

中将 |

明治31年 |

|

| 13~14代 |

児玉源太郎 |

中将 |

明治33年~明治35年 |

|

| 15~17代 |

寺内正毅 |

中将 |

明治35年~明治41年 |

日露戦争 |

| 18代 |

石本新六 |

中将 |

明治44年 |

|

| 19代 |

上原勇作 |

中将 |

明治45年 |

|

| 21~22代 |

木越安綱 |

中将 |

大正元年 |

|

| 23代 |

楠瀬幸彦 |

中将 |

大正2年 |

|

| 24代 |

岡市之助 |

中将 |

大正3年 |

|

| 25~26代 |

大島健一 |

中将 |

大正5年 |

|

| 27代 |

田中義一 |

中将 |

大正7年 |

|

| 28~29代 |

山梨半造 |

中将 |

大正10年 |

|

| 30代 |

田中義一 |

大将 |

大正12年 |

|

| 31~33代 |

宇垣一成 |

中将 |

大正13年~大正15年 |

|

歴代陸軍次官

| 桂太郎少将 :1886年3月16日 - 1891年6月1日(初代陸軍次官、内閣総理大臣) |

| 岡沢精少将 :1891年6月1日 - 1892年8月23日(初代侍従武官長) |

| 児玉源太郎少将 :1892年8月23日 - 1898年1月14日(陸軍大臣、内務大臣、文部大臣、参謀総長。 |

| 中村雄次郎少将 :1898年1月14日 - 1900年5月20日(4代目南満州鉄道総裁) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

歴代陸軍総務長官

| 中村雄次郎 少将 |

1900年5月20日 - 1902年4月17日 |

| 石本新六少将 |

1902年4月17日 - 1903年12月5日(陸軍大臣) |

| 石本新六 少将 |

1903年12月5日 - 1911年9月1日 |

| 岡市之助少将 |

1911年9月1日 - 1913年5月7日(陸軍大臣) |

| 本郷房太郎中将 |

1913年5月7日 - 1914年4月17日 |

| 大島健一中将 |

1914年4月17日 - 1916年3月30日(陸軍大臣) |

| 山田隆一少将 |

1916年3月31日 - 1918年10月10日 |

| 山梨半造中将 |

1918年10月10日 - 1921年6月9日(陸軍大臣) |

| 尾野実信中将 |

1921年6月11日 - 1922年5月10日 |

| 児島惣次郎中将 |

1922年5月13日 - 1922年10月18日死去 |

| 白川義則中将 |

1922年10月20日 - 1923年10月10日(陸軍大臣) |

| 宇垣一成中将 |

1924年1月7日 - 1926年7月28日 |

| 津野一輔中将 |

1924年1月7日 - 1926年7月28日 |

| 畑英太郎中将 |

1926年7月28日 - 1928年8月10日(関東軍司令官) 以下昭和期 |

| 歴代陸軍省軍務局 |

歴代局長(人事局長) |

| 桂太郎少将(のち、中将) :1890年3月27日(陸軍次官兼任) |

・中岡黙:明治 33年5月20日/歩兵大佐 |

| 岡沢精少将 :1891年6月1日(陸軍次官兼任) |

・本郷房太郎 :明治38年9月5日/少将 |

| 児玉源太郎少将(のち、中将 ):1892年8月23日(陸軍次官兼任) |

扱)石本新六 :明治42年9月3日/中将(陸軍次官) |

| 中村雄次郎少将 :1898年1月14日(陸軍次官兼任) |

・山田忠三郎 :明治42年11月30日/少将 |

| 木越安綱少将 :1900年4月25日 |

・河合操 :明治45年4月12日/少将 |

| 中村雄次郎少将 :1901年2月18日(陸軍総務長官兼任) |

・菊池慎之助 :大正4年1月25日/少将 |

| 宇佐川一正少将(のち、中将) :1902年4月17日 |

・白川義則 :大正5年8月18日/少将 |

| 長岡外史少将(のち、中将) :1908年12月28日 |

・竹上常三郎 :大正8年1月15日/少将 |

| 岡市之助少将 :1910年6月1日 |

・長谷川直敏 :大正12年8月6日/少将 |

| 田中義一少将 :1911年9月1日 - 1912年12月23日 |

・川島義之 :大正15年3月2日/少将 |

| 柴勝三郎少将(のち、中将 ):1912年12月26日 |

|

| 山田隆一少将 :1915年6月4日 |

|

| 奈良武次少将(のち、中将 ):1916年3月31日 |

|

| 菅野尚一少将(のち、中将):1918年12月17日 |

|

| 畑英太郎少将(のち、中将):1922年2月8日 |

|

| 阿部信行少将(のち、中将):1926年7月28日 |

|

歴代兵器本廠長(兵器局)

東京陸軍兵器本廠長:押上森蔵 中佐:1897年9月15日 -

門司陸軍兵器本廠長:瀬名義利 砲兵大佐:不詳 - 1900年2月

西村千里 砲兵大佐:1900年2月6日 -

陸軍兵器本廠長 外局等

| 押上森蔵 少将:1903年5月1日 - 1910年3月9日 |

|

陸軍築城部 明治30年9月15日設置 |

| 兵頭雅誉 少将:1910年3月9日 - 11月30日 |

|

陸軍兵器廠 明治30年9月15日設置 兵器・弾薬・機材などの補給、要塞の備砲工事を担当した。 |

| 鶴見数馬 少将:1910年11月30日 - 1913年8月22日 |

|

陸軍運輸部 明治37年)4月に台湾陸軍補給廠を改編して設置された |

| 楢岡金次郎 少将:1913年8月22日 - 1916年8月18日 |

|

|

| 町田彦二 少将:1916年8月18日 - |

|

|

| 垂井明平 少将:1919年7月25日 - |

|

|

| 横道復生 少将:1921年7月20日 - |

|

|

| 近藤兵三郎 少将:1923年8月6日 - |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 参謀本部 |

大日本帝国陸軍(1903年〔明治36年〕までは海軍の軍令を統括した)の軍令を司った機関。

参謀総長(最終的な名称)を長として、作戦計画の立案等を職務とする。なお、軍政は陸軍省が担当したが、軍政と軍令を

明確に分けることは不可能で、広範囲にあいまいな領域が生じた結果、混乱を招くことにもなった。

沿革

| |

1872年(明治5年)2月 - 兵部省が陸軍省及び海軍省に分割され、陸軍参謀局は陸軍省参謀局となる。 |

| |

1873年(明治6年)4月1日 - 参謀局が第六局に改称される。 |

| |

1875年(明治7年)6月18日 - 陸軍省の外局として参謀局が置かれる。 |

| |

1878年(明治11年)12月 - 参謀局を参謀本部と改称し、陸軍省から独立し、軍政と軍令が分離する。 |

| |

1886年(明治19年)3月 - 参謀本部内に陸軍部と海軍部とを置く。長は参謀本部長(陸軍大将の皇族)で、 次長が2名置かれる。 |

| |

1889年(明治22年)3月に至り、参謀本部の制度が完成する。陸軍の軍令を管掌するために参謀本部が置かれる。 |

| |

長は参謀総長。なお、海軍では海軍大臣に属する海軍参謀部が軍令は参謀本部が統括した。 |

| |

明治26年)5月 - 海軍の海軍軍令部が軍令機関として陸軍の参謀本部と平時に限り対等となった。 |

| |

明治36年)12月 - 海軍の海軍軍令部が軍令機関として陸軍の参謀本部と戦時においても対等となった。 |

歴代参謀総長 参謀次長

| 1.有栖川宮熾仁親王 |

大将 |

1889年3月9日-1895年1月15日 |

川上操六 |

| 2.小松宮彰仁親王 |

大将 |

1895年1月26日-1898年1月20日 |

川上操六 |

| 3.川上操六 |

中将 |

1898年1月20日-1899年5月11日 |

大迫尚敏 |

| 4.大山巌 |

大将 |

1899年5月16日-1904年6月20日 |

大迫尚敏、寺内正毅、田村怡与造、福島安正、・・ |

| 5.山縣有朋 |

大将 |

1904年6月20日-1905年12月20日 |

長岡外史 |

| 6.大山巌 |

大将 |

1905年12月20日-1906年4月11日 |

児玉源太郎 |

| 7.児玉源太郎 |

大将 |

1906年4月11日-1906年7月30日 |

福島安正 |

| 8.奥保鞏 |

大将 |

1906年7月30日-1912年1月20日 |

福島安正、大島健一 |

| 9.長谷川好道 |

大将 |

1912年1月20日-1915年12月17日 |

大島健一、明石元二郎、田中義一 |

| 10.上原勇作 |

大将 |

1915年12月17日-1923年3月17日 |

田中義一、福田雅太郎、菊池慎之助・・・ |

| 11.河合操 |

大将 |

1923年3月17日-1926年3月2日 |

武藤信義、金谷範三 |

| 12.鈴木荘六 |

大将 |

1926年3月2日-1930年2月19日 |

金谷範三、南次郎、岡本連一郎 |

外局

陸軍大学校

大日本帝国陸軍の参謀・高級将校養成教育機関(軍学校)。略称は陸大

陸大の受験資格は隊附(部隊勤務)2年以上、30歳未満の兵科大尉・中尉だった。

初期には陸士卒業でない者がわずか2名だが存在した。陸大3期以降は全員が陸士卒業生である。

教育期間は歩兵・騎兵が3年、砲兵・工兵等は2年

歴代校長

| 1.(兼)児玉源太郎 歩兵大佐:1887年10月25日 - |

7.(扱)立見尚文 少将:1896年1月27日 - |

| 2.高橋惟則 歩兵大佐:1889年11月2日 - |

8.(扱)大島久直 少将:1896年4月1日 - |

| 3.大島久直 歩兵大佐:1890年6月13日 - |

9.大島久直 少将:1896年5月11日 - 6月6日 |

| 4.塩屋方圀 砲兵大佐:1892年2月6日 - |

10.塚本勝嘉 歩兵大佐:1896年6月6日 - |

| 5.(扱)藤井包聡 工兵大佐:1894年8月1日 - |

11.大島久直 少将:1897年4月24日 - |

| 6.(扱)塩屋方圀 少将:1895年6月24日 - |

12.上田有沢 少将:1898年10月1日 - |

| 13.(扱)寺内正毅 中将:1901年2月18日 - 1902年3月27日 |

20.浄法寺五郎 中将:1917年8月6日 - |

| 14.藤井茂太 砲兵大佐:1902年5月5日 - 1902年6月21日 |

21.宇垣一成 少将:1919年4月1日 - |

| 15.藤井茂太 少将:1902年6月21日 - 1906年2月6日 |

22.星野庄三郎 中将:1921年3月11日 - |

| 16.井口省吾 少将:1906年2月6日 - 1912年11月27日 |

23.田村守衛 少将:1922年2月8日 - |

| 17.大井菊太郎 少将:1912年11月27日 - 1914年5月11日 |

24.和田亀治 中将:1923年8月6日 - |

| 18.由比光衛 中将:1914年5月11日 - 1915年1月25日 |

25.渡辺錠太郎 中将:1925年5月1日 - |

| 19.河合操 少将:1915年1月25日 - 1917年8月6日 |

26.(兼)金谷範三 中将:1926年3月2日 - |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

陸地測量部

日本陸軍参謀本部の外局で国内外の地理、地形などの測量・管理等にあたった、現在の国土地理院の前身の一つである国家機関。

前身は、1871年(明治4年)7月兵部省に陸軍参謀局が設置された時まで遡り、直前の組織は参謀本部

測量局(地図課及び測量課が昇格した)で、1888年(明治21年)5月14日に陸地測量部條例(明治21年5月

勅令第25号)の公布とともに、参謀本部の一局であった位置付けから本部長直属の独立官庁として設置された。

参謀本部測量課長

長嶺譲 少佐:明治11年12月26日 - 小菅智淵 工兵少佐:明治12年11月19日

参謀本部測量局長

小菅智淵 工兵中佐:明治17年9月8日 -

陸地測量部長

| |

小菅智淵 工兵大佐:明治21年5月14日 - |

|

山内通義 工兵大佐:明治21年12月28日 |

| |

藤井包聡 工兵中佐:明治22年6月3日 - |

|

藤井包聡 工兵中佐:明治22年9月21日 - |

| |

藤井包聡 中将:明治38年2月6日 - |

|

大久保徳明 少将:明治39年7月6日 - |

| |

牧野清人 少将:大正元年12月26日 - |

|

伊部直光 少将:大正3年6月2日 - |

| |

矢野目孫一 少将:大正5年1月21日 - |

|

松村法吉 少将:大正8年7月25日 - |

| |

山内静夫 少将:大正12年8月6日 - |

|

大村齊 少将:大正13年2月4日 - |

映画:『劒岳 点の記』は明治39年大久保徳明 少将の役: 笹野高史

|

| 監軍部 |

監軍部(かんぐんぶ)は、日本陸軍の組織。二つの同名称の組織があり、第一次は師団司令部の前身といえるもので、

第二次は教育総監部の前身である。

第一次概要

明治11年)12月13日、監軍本部条例(太政官第52号達)により「監軍本部」が設立された。監軍本部は

師団司令部の前身といえるもので、本部を東京に置き、監軍部長(中将)を東部、中部、西部に置いた。

歴代監軍部長

東部監軍部長 谷干城 中将:1878年12月10日 - 三好重臣 中将:1880年4月27日 -

中部監軍部長 野津鎮雄 中将:1878年12月10日 - 谷干城 中将:1880年8月9日 -

曾我祐準 中将:1881年4月29日 - (心得)黒川通軌 少将:1882年2月6日 -

西部監軍部長 三浦梧楼 中将:1878年12月10日 - (心得)高島鞆之助 少将:1882年2月6日 -

第二次概要

明治20年)6月2日、監軍部条例(勅令第18号)が制定され、教育総監部の前身である第二次「監軍部」が

設置された。長官は天皇に直隷する監軍(大将または中将)で、以下、参謀長(少将または大佐)、

将校学校監(少将)、騎兵監(少将または騎兵大佐)、砲兵監(少将または砲兵大佐)、工兵監

(少将または工兵大佐)、輜重兵監(少将または輜重兵大佐)が置かれた。

明治31年)1月22日に制定された教育総監部条例(勅令第7号)により、監軍部は教育総監部に改編された。

歴代監軍

(兼)山縣有朋 中将:1887年5月31日 - (兼)大山巌 中将:1888年2月3日 -

(兼)山縣有朋 中将:1889年10月3日 - (兼)大山巌 中将:1889年12月24日 -

三好重臣 中将:1890年6月7日 - 山縣有朋 大将:1894年12月18日 -

(臨時)大山巌 大将:1896年3月16日 - 山縣有朋 大将:1896年7月31日 -

歴代参謀長

児玉源太郎 大佐:1887年6月3日 - 大島久直 少将:1892年9月7日 -

岡沢精 少将:1893年11月22日 - (兼・事務取扱)波多野毅 歩兵大佐

井上光 少将:1895年8月20日 -

|

| 教育総監 |

日本陸軍の教育を掌る役職で、その事務は教育総監部が行った。

教育総監及び総監部は、明治20年5月31日に監軍部条例(明治20年勅令第18号)によって設置された監軍

(事務は監軍部)が前身で、1898年(明治31年)1月20日に教育総監部条例(明治31年勅令第7号)により設置された、

陸軍における教育統轄機関であり、所轄学校や陸軍将校の試験、全部隊の教育を掌った。

本部長

| 本部部長 |

大谷喜久蔵 歩兵大佐:1898年3月3日 - |

|

|

| 参謀長 |

大久保春野 中将:1900年4月25日 - |

|

上田有沢 中将:1902年5月5日 - |

| (兼)高木作蔵 少将:1904年3月23日 - |

|

原口兼済 少将:1904年12月27日 - |

| 中村覚 少将:1906年2月5日 - |

|

大谷喜久蔵 少将:1907年1月28日 - |

| 本部長 |

大谷喜久蔵 少将:1908年12月19日 - |

|

本郷房太郎 少将:1909年9月3日 - |

| 斎藤力三郎 少将:1913年5月14日 - |

|

栗田直八郎 少将:1914年11月26日 - |

| 山梨半造 少将:1916年1月21日 - |

|

菊池慎之助 中将:1918年10月10日 - |

| 尾野実信 中将:1919年11月25日 - |

|

児島惣次郎 中将:1921年6月15日 - |

| 宇垣一成 中将:1922年5月13日 - |

|

津野一輔 中将:1923年10月10日 - |

| 渡辺寿 中将:1924年1月9日 - |

|

岸本鹿太郎 中将:1926年7月28日 - |

| |

昭和期 省略 |

|

|

騎兵監部

| 騎兵監 |

佐野延勝 大佐:1887年6月3日 - |

|

(兼)大蔵平三 騎兵大佐:1898年2月15日 - |

| 原田良太郎 少将:1899年10月28日 - |

|

渋谷在明 少将:1903年4月2日 - |

| (兼)大蔵平三 少将:1904年2月19日 - |

|

秋山好古 少将:1906年2月6日 - |

| 豊辺新作 少将:1913年1月15日 - |

|

鈴木荘六 少将:1917年8月6日 - |

| 森岡守成 少将:1919年3月18日 - |

|

大島又彦 少将:1921年7月20日 - |

| 南次郎 中将:1924年8月20日 - |

|

三好一 少将:1926年3月2日 - |

| 昭和期 省略 |

|

|

| 管轄学校:陸軍騎兵実施学校 → 陸軍騎兵学校 |

|

|

野戦砲兵監部

| 野戦砲兵監 |

黒田久孝 少将:1890年9月30日 - |

|

黒瀬義門 少将:1895年7月22日 - |

| 柴野義広 砲兵大佐:1896年10月19日 - |

|

伊地知幸介 少将:1902年5月5日 - |

| (兼)豊島陽蔵 少将:1904年1月22日 - |

|

伊地知幸介 少将:1904年3月19日 - |

| 大迫尚道 少将:1906年2月6日 - |

|

藤井茂太 中将:1910年11月30日 - |

| 星野金吾 少将:1913年8月22日 - |

|

木下宇三郎 中将:1917年8月6日 - |

| ※重砲兵監と統合し砲兵監となる。 |

|

|

要塞砲兵監部

| 要塞砲兵監 |

牧野毅 少将:1890年9月30日 - |

|

(代)野間? 中佐:1894年10月5日 - |

| 塩屋方圀 少将:1895年7月22日 - |

|

黒瀬義門 少将:1896年10月19日 - |

| 豊島陽蔵 少将:1902年5月5日 - |

|

※重砲兵監と改称 |

| 管轄学校:陸軍要塞砲兵射撃学校 |

|

|

重砲兵監部

| 重砲兵監 |

豊島陽蔵 少将:1907年10月9日 - |

|

山口勝 少将:1912年9月28日 - |

| 佐藤鋼次郎 少将:1914年8月8日 - |

|

筑紫熊七 中将:1917年8月6日 - |

| 渡辺岩之助 中将:1918年11月1日 - |

|

※野戦砲兵監と統合し砲兵監となる。 |

| 管轄学校:陸軍重砲兵射撃学校 |

|

|

砲兵監部

| 砲兵監 |

渡辺岩之助 中将:1919年4月15日 - |

|

鈴木孝雄 中将:1922年8月15日 - |

| 波多野義彦 少将:1924年2月4日 - |

|

金山久松 中将:1926年3月2日 - |

工兵監部

| 工兵監 |

別役成義 大佐:1887年6月3日 - |

|

矢吹秀一 大佐:1890年8月25日 - |

| 上原勇作 少将:1901年7月24日 - |

|

(代)太田徳三郎 中将:1904年6月25日 - 9月7日(死去) |

| 北川武 工兵大佐:1905年1月13日 - |

|

(兼)榊原昇造 少将:1905年11月30日 - |

| 上原勇作 少将:1906年2月3日 - |

|

落合豊三郎 少将:1908年12月21日 - |

| 近野鳩三 少将:1914年5月11日 - |

|

山田陸槌 中将:1919年7月25日 - |

| 谷田繁太郎 少将:1921年6月15日 - |

|

曽田孝一郎 少将:1922年8月15日 - |

| 静間知次 中将:1926年3月2日 - |

|

佐藤信 少将:1926年12月10日 - |

| 管轄学校:陸軍工兵学校 |

|

|

輜重兵監部

| 輜重兵監 |

(心得)徳田正稔 中佐:1887年6月9日 - |

|

徳田正稔 大佐:1889年9月12日 - |

| 原田良太郎 輜重兵中佐:1891年11月7日 - (扱)原田良太郎 少将:1897年10月2日 - |

| (兼)原田良太郎 少将:1898年10月1日 - |

|

原田良太郎 少将:1899年2月10日 - |

| 岡田貫之 輜重兵大佐:1899年10月28日 - |

|

渋谷在明 少将:1906年2月6日 - |

| 足立愛蔵 中将:1914年5月11日 - |

|

小笠原健吉 少将:1916年1月21日 - |

| 布施慶助 少将:1917年8月6日 - |

|

川瀬亨 少将:1924年2月4日 - |

| 服部英男 少将:1926年3月2日 - |

|

|

総監管轄学校

陸軍士官学校 陸軍幼年学校 陸軍砲工学校 → 陸軍科学学校 陸軍戸山学校

|

| 大日本帝国陸軍構成と組織 |

| 創成期 |

帝国陸軍の起源は、明治維新後の1871年(明治4年)に薩摩・長州・土佐から徴集され

組織された天皇直属の御親兵である。(陸軍省が正式に発足するのは明治5年2月の

兵部省改組による)この兵力を背景にして廃藩置県を断行した。御親兵はその後、

近衛と改称された。その時点では士族が将兵の中心であったが、将来は徴兵制による

軍備を目標としていた。近衛は徴兵制を武士を冒涜するものと不満を募らせ、

征韓論による西郷隆盛の下野を機に将校兵卒が大量に辞職した。陸軍省と改まった

後の1873年(明治6年)には全国を6個の軍管区(東京・仙台・名古屋・大阪・広島

熊本)に分けて、それぞれに1個ずつの鎮台を置き反乱士族の鎮圧などに当った。 |

西南戦争期

政府軍の

組織 |

鹿児島県逆徒征討総督:有栖川宮熾仁親王

征討総督府:参軍:山縣有朋陸軍中将、川村純義海軍中将

新撰旅団:司令長官:東伏見宮嘉彰親王陸軍少将

第1旅団:司令長官:野津鎮雄陸軍少将 計6400名

第2旅団:司令長官:三好重臣陸軍少将→大山巌陸軍少将→黒川通軌陸軍大佐 計6300名

第3旅団:司令長官:三浦梧楼陸軍少将 計5000名

第4旅団:司令長官:曾我祐準陸軍少将 計2500名

別働第1旅団:司令長官:大山巌陸軍少将→高島鞆之助 計4200名

別働第2旅団:歩兵4個大隊約2800名、および警視隊約1200名

司令長官:山田顕義陸軍少将

別働第3旅団:警視隊員4759名、うち本部附154名

司令長官:川路利良陸軍少将兼大警視→大山巌陸軍少将

別働第4旅団:計1700名

司令長官:黒川通軌陸軍大佐

別働第5旅団:司令長官:大山巌陸軍少将

熊本鎮台:司令長官:谷干城陸軍少将

歩兵第13連隊(熊本) 連隊長:与倉知実陸軍中佐

歩兵第14連隊(小倉) 連隊長心得:乃木希典陸軍少佐

近衛 :小松宮彰仁親王 中将

近衛歩兵第1連隊 連隊長:野崎貞澄陸軍中佐

近衛歩兵第2連隊 連隊長:国司順正陸軍中佐

東京鎮台 :(代理)曾我祐準 少将→ (代理)小松宮彰仁親王 少将→ 欠:

歩兵第1連隊

歩兵第2連隊(佐倉) 連隊長:阿武素行少佐心得

歩兵第3連隊(高崎) 連隊長:中村尚武中佐

名古屋鎮台:四条隆謌 少将

歩兵第6連隊(名古屋) 連隊長:佐久間左馬太陸軍中佐

歩兵第7連隊(金沢) 連隊長:竹下弥三郎中佐

大阪鎮台:三好重臣 少将

歩兵第8連隊(大阪) 連隊長:厚東武直中佐

歩兵第9連隊(大津) 連隊長:津田正芳陸軍歩兵少佐

歩兵第10連隊(大阪) 連隊長心得:茨木惟昭陸軍歩兵少佐

広島鎮台:三浦梧楼 少将

歩兵第11連隊(広島) 連隊長:永井勝正陸軍少佐心得

歩兵第12連隊(丸亀) 連隊長:黒木為楨陸軍中佐

仙台鎮台:(代理)堀尾晴義 中佐

歩兵第4連隊(仙台) 連隊長:山地元治陸軍中佐

歩兵第4連隊(仙台)

全兵力は70000人

|

日清戦争

前後 |

1888年(明治21年)にフランス陸軍を範にとった拠点守備を重視した鎮台制から、

後方支援部隊を組み込んで機動性の高い師団を運用する積極防御を重視した

プロイセン式への改組が行われた。

1894年(明治27年)の日清戦争開戦時には常設師団は7個であったが、日清戦争後の

明治31年に常設師団6個師団(第7師団・第8師団・第9師団・第10師団・第11師団・

第12師団)が増設された。

|

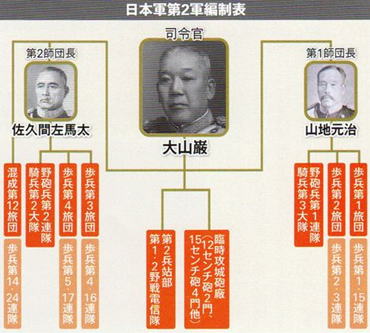

軍構成と

日清戦争時 |

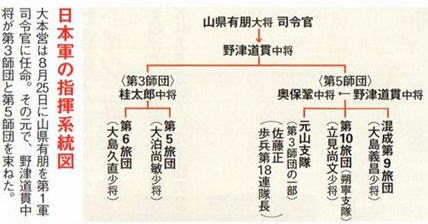

日清戦争時に師団の上に軍を設けて、第1軍、第2軍と二つの軍構成で下に

2師団をそれぞれとなる師団は近衛第1師団、近衛第2師団、近衛第3師団、

第1師団~第6師団連隊は第24連隊まで創設

|

| 日露戦争時 |

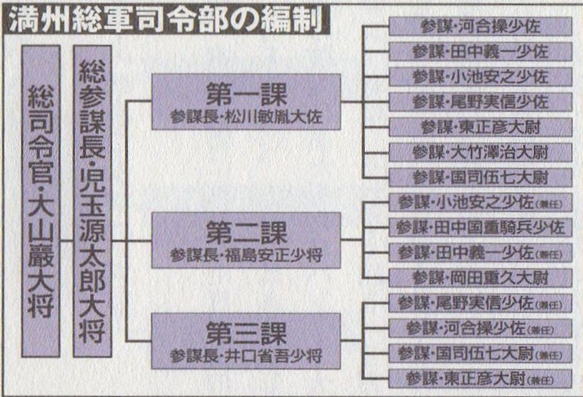

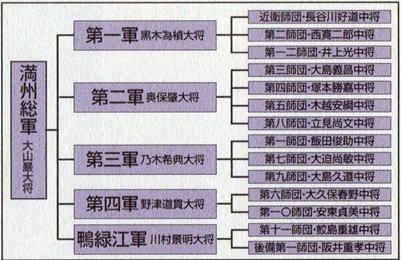

軍構成は1軍、2軍、3軍、4軍、威海衛占領軍、鴨緑江軍、遼東守備軍となり、

その上に日露戦争時1904年6月に満州総軍を創設して各軍を統括することになり、

総司令官は大山巌大将、総参謀長は児玉源太郎大将が赴任する。

師団構成は12師団で13師団~16師団は日露戦争中に創設

連隊は第48連隊まで創設

|

| 総軍・軍の廃止 |

日清・日露戦争発生時に総軍、軍を創設するが戦争終結時は廃止する |

|

| 総軍 |

総軍

軍隊における部隊編制単位の一つ。主に陸軍において一つの戦域を統括する 最大規模・最上級の編制単位である。

満州総軍

満州軍は、大日本帝国陸軍の総軍の一つで、日露戦争中の1904年6月に現地総司令部として設置された。

開戦当初は内地に大本営を置き指揮をとっていたが、現地司令部の必要性から開戦から3ヵ月後に設置された。

|

第1課:作戦担当

第2課:情報担当

第3カ:後方担当

|

|

日露戦争時の総軍組織 |

|

| 軍 総覧 |

軍隊における部隊編制単位の一つ。総軍の下に位置して日露戦争時には5つの軍がある

第1軍

| |

日清戦争時

日清戦争において明治27年9月1日に編成され、戦後の1895年5月28日に解散した。

第1軍の人事

・司令官:山縣有朋 大将(1894年9月1日-)→野津道貫:大将(1894年12月19日-)

・参謀長:小川又次 少将(1894年9月1日 -)

鴨緑江作戦に参戦 詳細は日清戦争を参照 |

主な闘い参戦

鴨緑江作戦(おうりょくこうさくせん) |

| |

日露戦争時

日露戦争において明治37年)2月5日に編成され、戦後の1905年12月9日に解散した。

第1軍の人事

・司令官: 黒木為楨 大将(1904年2月5日 -)・

参謀長:藤井茂太 少将(1904年2月5日 )

第1軍の日露戦争時組織構成

|

主な闘い参戦

鴨緑江会戦、得利寺の戦い、

遼陽会戦、沙河会戦

奉天会戦 |

第2軍

| |

日清戦争時

日清戦争において1894年(明治27年)9月25日に編成され、戦後の1895年5月31日に解散した。

司令官:大山巌 大将 参謀長 井上光 大佐

|

主な闘い参戦

旅順攻略戦、威海衛の戦い

|

| |

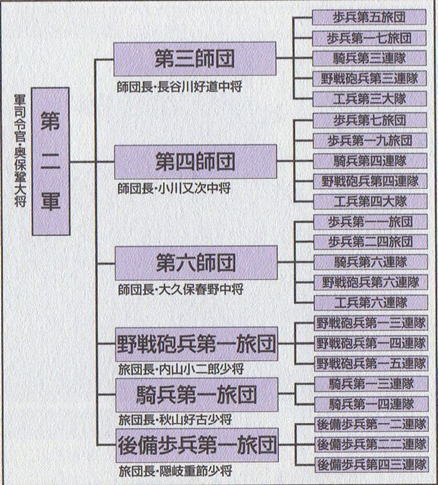

日露戦争時

日露戦争において明治37年)3月6日に編成され、戦後の1906年1月12日に解散した。

・司令官 奥保鞏 大将(1904年3月6日 -)

・参謀長:落合豊三郎 少将(1904年3月6日 -)→

大迫尚道 少将(1904年9月12日 - 1906年1月18日)

第2軍の日露戦争時組織構成

|

主な闘い参戦

|

|

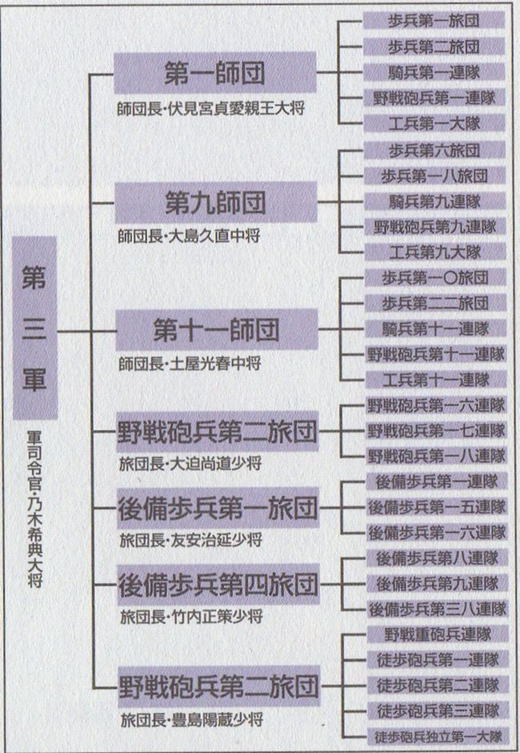

第3軍

| |

日露戦争において明治37年5月1日に編成され、戦後の明治39年1月26日に解散した。

司令官:乃木希典大将

参謀長:伊地知幸介 → 小泉正保 → 松永正敏 → 一戸兵衛

日露戦争における第3軍 構成

|

|

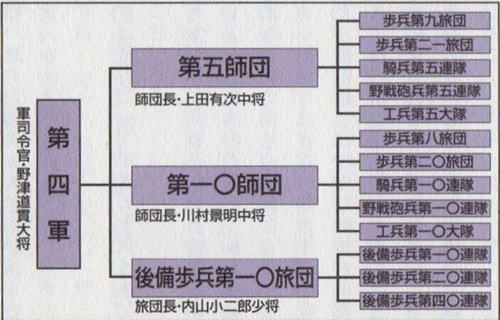

第4軍

| |

日露戦争において明治37年6月24日に編成され、戦後の明治39年1月17日に解散した。

司令官:野津道貫 大将 参謀長:参謀長 :上原勇作 少将

日露戦争における第3軍 構成

|

|

威海衛占領軍( いかいえいせんりょうぐんん)

| |

日清戦争の講和条約(下関条約)締結に伴い、威海衛の保障占領を行うため、

明治28年4月に編成され、明治31年5月に復員した。司令部は同年5月30日に帰着し、

同月31日より東京市九段坂上偕行社で事務を開始。同年6月13日に解散した。

同年8月22日、元威海衛占領軍司令部残務所は、

その業務が完了し閉鎖した

司令部構成

・歴代司令官

伊瀬知好成 少将:1895年11月29日 - 1896年5月20日

西寛二郎 少将:1896年5月20日 -

塩屋方圀 少将:1896年10月14日 - 1897年5月1日

三好成行 少将:1897年5月1日 - 1898年6月12日

・参謀長

岡崎生三 歩兵大佐:1895年11月29日 - 1898年6月12日

創設時隷下部隊

混成第11旅団:伊瀬知好成 少将

歩兵第13連隊:師岡政宣 中佐

歩兵第23連隊:岡村静彦 大佐

騎兵第6大隊第2中隊

工兵第6大隊第1中隊 第6師団第2野戦病院

※1896年6月、混成第2旅団と交代

混成第2旅団:西寛二郎 少将 |

|

鴨緑江軍 おうりょくこうぐん

| |

日露戦争における 鴨緑江軍 構成

日露戦争に伴い、1905年(明治38年)1月に編成され、満州軍に編入、

朝鮮半島に配備された。奉天会戦に参加。明治39年)1月20日に復員した。

司令部構成

司令官:川村景明 大将:1905年1月15日 - 1906年1月26日

参謀長:内山小二郎 少将:1905年1月14日 - 1906年1月30日

最終時隷下部隊

・第11師団:鮫島重雄 中将

・歩兵第10旅団(徳島):山田忠三郎 少将

・歩兵第22連隊 ・歩兵第44連隊:西山保之 大佐

・歩兵第22旅団:谷山隆英 少将

・歩兵第12連隊 ・歩兵第43連隊:三松小太郎 中佐

・騎兵第11連隊 ・工兵第11連隊 輜重兵第11連隊

・後備第1師団:阪井重季 中将

・後備歩兵第9旅団:比志島義輝 少将

・後備歩兵第7連隊(金沢) ・後備歩兵第19連隊(敦賀)

・後備歩兵第36連隊:橋本秀則 中佐

・後備歩兵第6旅団:草場彦輔 大佐

・後備歩兵第13連隊:鈴木常武 中佐

・後備歩兵第23連隊:面高俊一 中佐

・後備歩兵第48連隊 |

|

|

| 明治期大日本帝国陸軍師団総覧 |

近衛師団

| |

江戸幕府を倒し明治新政府が樹立された当初、政府は独自の軍隊を保有しておらず、軍事的には薩摩藩、長州藩、土佐藩(薩長土)に |

| |

依存する脆弱な体制であった。そのため1871年(明治4年)、政府は「天皇の警護」を名目に薩長土の3藩から約1万人の献兵を受け、 |

| |

政府直属の軍隊である御親兵を創設し、この軍事力を背景に廃藩置県を断行した。この御親兵は、1872年(明治5年)に近衛都督西郷隆盛を |

| |

中心とした近衛兵として改組され、「天皇および宮城(皇居)の守護」という任務が課せられた。 |

| |

1891年(明治24年)、鎮台が廃止され師団に替わることとなり、山縣有朋によって近衛兵は近衛師団へ改称され陸軍大臣管轄の下の |

| |

各中隊が輪番制で天皇や宮城の警護などに当たり、戦時には野戦師団のひとつとして出征し戦闘に参加することとなった。, |

歴代師団長

|

代

|

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

| 1 |

小松宮彰仁親王 |

|

明治24年12月14日- |

|

| 2 |

北白川宮能久親王 |

|

明治28年1月28日 |

日清戦争 |

| 3 |

野津 道貫 |

陸軍中将 |

明治28年11月8日 |

|

| 4 |

佐久間 左馬太 |

陸軍中将 |

明治29年5月10日 |

|

| 5 |

黒木 為楨 |

陸軍中将 |

明治29年10月14日 |

|

| 6 |

奥保鞏 |

陸軍中将 |

明治30年10月27日 |

|

| 7 |

長谷川 好道 |

陸軍中将 |

明治31年1月14日 |

日露戦争 |

| 8 |

浅田 信興 |

陸軍中将 |

明治37年9月8日 |

日露戦争 |

| 9 |

大島 久直 |

陸軍中将 |

明治39年7月6日 |

|

| 10 |

上田 有沢 |

陸軍中将 |

明治41年12月21日 |

|

| 11 |

閑院宮載仁親王 |

|

明治44年9月6日 |

|

| 12 |

山根 武亮 |

陸軍中将 |

大正元年11月27日 |

|

| 13 |

秋山 好古 |

陸軍中将 |

大正4年2月15日 |

|

| 14 |

仁田原 重行 |

陸軍中将 |

大正5年8月18日 |

|

| 15 |

由比 光衛 |

陸軍中将 |

大正6年8月6日 |

|

| 16 |

久邇宮邦彦王 |

|

大正7年8月9日 |

|

| 17 |

藤井 幸槌 |

陸軍中将 |

大正8年11月25日 |

|

| 18 |

中島 正武 |

陸軍中将 |

大正11年2月8日 |

|

| 19 |

森岡 守成 |

陸軍中将 |

大正12年8月6日 |

|

| 20 |

田中国重 |

陸軍中将 |

大正14年5月1日 |

|

| 21 |

津野一輔 |

陸軍中将 |

大正15年7月28日 |

|

近衛師団の組織と戦歴

日清戦争

| |

日清戦争に従軍、台湾平定(乙未戦争)で先発する。後発した乃木希典率いる第2師団とともに平定するも、山根信成近衛第2旅団長、 |

| |

北白川宮能久親王近衛師団長をはじめ、多くの戦病死者を出した。乙未戦争(いつびせんそう)とは、下関条約によって日本への |

| |

台湾割譲が決まり、上陸した日本軍に対して清国の残兵や一部の台湾住民が抵抗し戦闘となったものである。 |

| |

1895年5月29日、近衛師団が台湾に上陸すると、台湾民主国の唐を含む首脳陣は逃げ、台湾民主国に雇われていた広東人傭兵が |

| |

治安を乱したこともあり、6月14日には台北の住民は治安維持のため日本軍に対して辜顕栄を使節として迎え入れ、 |

| |

6月17日樺山資紀台湾総督は、占領した台北で台湾総督府始政式を執行した。 |

| |

10月11日:第二師団 (師団長:乃木中将) 枋寮より上陸 11月18日:台湾総督府による全島平定宣言が出される |

日露戦争

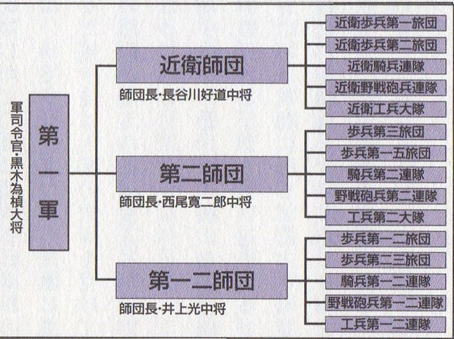

第1軍隷下:司令官 黒木為楨大将

所属部隊: 近衛第1旅団 近衛第2旅団 近衛騎兵連隊

| |

後備近衛混成旅団が「花の梅沢旅団」と呼ばれた。日露戦争では第1軍隷下として従軍。長谷川好道率いる近衛師団(近衛第1旅団と |

| |

近衛第2旅団から構成される)と、 梅沢道治率いる近衛後備混成旅団が出征した。長谷川好道が鴨緑江会戦及び |

| |

遼陽会戦の軍功により朝鮮駐剳軍司令官に就任したため、沙河会戦以降は浅田信興近衛第1旅団長が近衛師団長となった。 |

| |

沙河会戦では旅団長梅沢の功績により、後備近衛混成旅団が「花の梅沢旅団」と呼ばれた。奉天会戦にも参加している。 |

| |

また、日露戦中の1904年(明治37年)6月15日には、輸送船にて輸送中の後備近衛歩兵第1連隊が玄界灘でロシア海軍 |

| |

ウラジオストク巡洋艦隊の装甲巡洋艦3隻の攻撃を受け、軍旗を奉焼し連隊長以下1,000余名が戦死する事件があった(常陸丸事件)。 |

第1師団

1888年(明治21年)5月に東京鎮台を母体に編成された。同時に第2師団から第6師団が夫々鎮台を

改編して創設されたが、第1師団も含めこの時編成された6個師団が日本で最も古い師団である。

歴代師団長

| |

代 |

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| |

1 |

三好 重臣 |

陸軍中将 |

明治21年5月14日 - |

|

長州 |

| |

2 |

山地 元治 |

陸軍中将 |

明治23年6月7日 - |

日清戦争 |

土佐 |

| |

3 |

奥 保鞏 |

陸軍中将 |

明治29年10月14日 - |

|

小倉 |

| |

4 |

川村 景明 |

陸軍中将 |

明治30年)10月27日 - |

|

薩摩 |

| |

5 |

伏見宮貞愛親王 |

陸軍大将 |

明治34年)4月2日 - |

日露戦争 |

皇族 |

| |

6 |

松村 務本 |

陸軍中将 |

明治37年)7月10日 - |

日露戦争 |

加賀 |

| |

7 |

飯田 俊助 |

陸軍中将 |

明治38年)2月6日 - |

|

長州 |

| |

8 |

閑院宮載仁親王 |

陸軍中将 |

明治39年)2月3日 - |

|

皇族 |

| |

9 |

木越 安綱 |

陸軍中将 |

明治44年)9月6日 - |

|

加賀 |

| |

10 |

一戸 兵衛 |

陸軍中将 |

大正元年)12月26日 - |

|

弘前 |

| |

11 |

仙波 太郎 |

陸軍中将 |

大正4年)2月15日 - |

|

愛媛 |

| |

12 |

本郷 房太郎 |

陸軍中将 |

大正5年)8月18日 - |

|

篠山藩 |

| |

13 |

河合 操 |

陸軍中将 |

大正6年)8月6日 - |

|

豊後 |

| |

14 |

西川 虎次郎 |

陸軍中将 |

大正10年)1月6日 - |

|

福岡 |

| |

15 |

白川 義則 |

陸軍中将 |

大正11年)8月15日 - |

|

愛媛 |

| |

16 |

石光 真臣 |

陸軍中将 |

大正11年)10月20日 - |

|

熊本 |

| |

17 |

和田 亀治 |

陸軍中将 |

大正14年)5月1日 - |

|

大分 |

師団創設時の組織 1888年(明治21年)

・師団司令部(東京)

・歩兵第1連隊(東京)連隊長:隠岐重節大佐 ・騎兵第1大隊(東京)

・歩兵第15連隊(高崎)連隊長:千田貞幹大佐 ・砲兵第1大隊(東京)

・歩兵第2旅団(佐倉) ・工兵第1大隊(東京)

・歩兵第2連隊(佐倉)連隊長:伊瀬知好成大佐 ・輜重兵第1大隊(東京)

・歩兵第3連隊(東京)連隊長:木村 有恒大佐

日清戦争

2軍隷下: 司令官:大山巌 大将

1894年10月24日に大山巌大将率いる第2軍が金州に上陸する。旅順攻略に参戦

組織は創設時と同じ

日露戦争

第3軍 司令官:乃木希典大将 に所属

第1師団組織

・歩兵第1旅団(東京):山本信行少将 → 馬場命英少将(後任)

・歩兵第1連隊:寺田錫類中佐 → 生田目新中佐(後任)

・歩兵第15連隊:中原渉大佐→大久保直道中佐(後任)→戸板百十彦中佐(後任)

・歩兵第2旅団(佐倉):中村覚少将

・歩兵第2連隊:渡辺騏十郎大佐

・歩兵第3連隊:牛島本蕃大佐

・騎兵第1連隊:連隊長:名和長憲中佐

・野戦砲兵第1連隊 :兵頭雅誉大佐

・工兵第1大隊 :大木房之助大佐→近野鳩三中佐

日露戦争での最大の激戦である旅順攻略で二〇三高地に参戦

旅順攻略では第1回攻撃では水師営方面を担当し盤竜山方面に投入したが大きな被害で失敗

第3回攻撃では二〇三高地で激戦後に占領して旅順港攻撃できた. 奉天会戦

第2師団

1888年(明治21年)5月に仙台鎮台を改編して宮城県仙台区(翌年より仙台市)に設立された師団である。

1945年(昭和20年)の陸軍解体まで、日本の主要な戦争に参加した。

歴代師団長

| |

代 |

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| |

1 |

佐久間左馬太 |

陸軍中将 |

明治21年)5月14日 - |

日清戦争 |

長州 |

| |

2 |

乃木希典 |

陸軍中将 |

明治28年)4月5日 - |

|

長州 |

| |

3 |

西尾寛二郎 |

陸軍中将 |

明治29年)10月14日 - |

|

薩摩 |

| |

4 |

西島助義 |

陸軍中将 |

明治37年)9月8日- |

|

長州 |

| |

5 |

松永正敏 |

陸軍大将 |

明治39年)7月6日 - |

|

熊本 |

| |

6 |

仁田原重行 |

陸軍中将 |

明治45年)2月27日 - |

|

福岡 |

| |

7 |

南部辰丙 |

陸軍中将 |

大正4年)2月15日 - |

|

石川 |

| |

8 |

河内礼蔵 |

陸軍中将 |

大正5年)8月18日 - |

|

鹿児島 |

| |

9 |

中島正武 |

陸軍中将 |

大正8年)7月25日 - |

|

高知 |

| |

10 |

長坂研介 |

陸軍中将 |

大正11年)2月8日 - |

|

宮崎 |

| |

11 |

井上一次 |

陸軍中将 |

大正15年)3月2日 - |

|

石川 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日清戦争

第2軍隷下:司令官 大山巌 大将

・第2師団:佐久間左馬太中将

・歩兵第3旅団長:山口素臣少将

・歩兵第4連隊(仙台 ):連隊長:仲木之植大佐 ・歩兵第16連隊(新発田):連隊長:福島庸智大佐

・歩兵第4旅団長:伏見宮貞愛親王少将

・歩兵第5連隊(青森) :連隊長:渡部進中佐 ・歩兵第17連隊(秋田):連隊長:瀧本美輝大佐

・野砲兵第2連隊 ・騎兵第2大隊

旅順攻略、鴨緑江作戦

日露戦争

第1軍隷下:司令官 黒木為楨大将

・第2師団:西寛二郎中将

・歩兵第3旅団長:石橋健蔵 少将

・歩兵第4連隊(仙台 ):吉田貞中佐

・歩兵第16連隊(新発田):谷山隆英中佐 水島辰男

・歩兵第15旅団:小原芳次郎 少将

・歩兵第16連隊:

・歩兵第30連隊:

・野砲兵第2連隊 ・騎兵第2連隊 ・工兵2大隊

日露戦争では黒木為楨率いる第1軍隷下で九連城攻撃・遼陽会戦・沙河会戦・奉天会戦に参加する。

第3師団

名古屋方面出身者から構成される師団で、その前身は1873年(明治6年)1月に設置された名古屋鎮台。

1888年(明治21年)全国に6つあった鎮台が師団へ改編される中、第3師団と名前を変えた。

200個を数える陸軍師団でも最も古い師団の一つである。

歴代師団長

|

代

|

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

黒川通軌 |

陸軍中将 |

明治21年)5月14日 |

|

伊予小松 |

| 2 |

桂太郎 中将 |

陸軍中将 |

明治24年)6月1日 |

日清戦争 |

長州 |

| 3 |

長谷川好道 |

陸軍中将 |

明治29年)6月6日 |

|

岩国 |

| 4 |

児玉源太郎 |

陸軍中将 |

明治31年)1月14日 |

|

長州 |

| 5 |

大島義昌 |

陸軍大将 |

明治31年)2月26日 |

日露戦争 |

長州 |

| 6 |

松永正敏 |

陸軍中将 |

明治38年)10月18日 |

|

熊本 |

| 7 |

大久保春野 |

陸軍中将 |

明治39年)7月6日 |

|

静岡 |

| 8 |

渡辺章 |

陸軍中将 |

明治41年)12月21日 |

|

山口 |

| 9 |

上原勇作 |

陸軍中将 |

大正2年)3月1日 |

|

薩摩 |

| 10 |

岡市之助 |

陸軍中将 |

大正2年)6月9日 - |

|

長州 |

| 11 |

仙波太郎 |

陸軍中将 |

大正3年)4月17日 |

|

愛媛 |

| 12 |

大庭二郎 |

陸軍中将 |

大正4年)2月15日 |

|

長州 |

| 13 |

菊池慎之助 |

陸軍中将 |

大正8年)11月25日 |

|

水戸 |

| 14 |

武藤信義 |

陸軍中将 |

大正10年)5月5日 |

|

佐賀 |

| 15 |

浜面又助 |

陸軍中将 |

大正11年)11月24日 |

|

和歌山 |

| 16 |

井上幾太郎 |

陸軍中将 |

大正12年)3月10日 |

|

山口 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

日清戦争

第1軍隷下:司令官 山縣 有朋 大将

・第3師団:桂 太郎中将

・歩兵第5旅団(名古屋) 大迫 尚敏 少将

・歩兵第6連隊(名古屋):

・歩兵第18連隊(豊橋)

・歩兵第6旅団(金沢) 大島 久直 少将

・歩兵第7連隊(金沢)

・歩兵第19連隊(名古屋)

・騎兵第3大隊(名古屋) ・砲兵第3大隊(名古屋)

・工兵第3大隊(名古屋)

日清戦争時は鴨緑江作戦に参戦,

戦後の1895年5月28日に解散した

|

日露戦争

第2軍隷下:司令官 奥 保鞏大将

・第3師団:大島義昌中将

・歩兵第5旅団:

・歩兵第6連隊:

・歩兵第33連隊:

・歩兵第17旅団

・歩兵第18連隊:

・歩兵第34連隊:

・騎兵第3連隊(名古屋) ・野戦砲兵第3連隊(名古屋)

・工兵第3大隊(名古屋)

南山会戦、遼陽会戦(隷下の歩兵第34連隊第1大隊の活躍が著名。

橘周太参照。)、沙河会戦、

奉天会戦に参加した。

奉天会戦に参加した。 |

|

| 第4師団 |

第4師団の前身は大阪鎮台。創設時の歩兵連隊は、第8、第9、第10及び第20連隊からなる。

歴代師団長

| 代 |

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

高島鞆之助 |

陸軍中将 |

明治21年)5月14日 |

|

薩摩 |

| 2 |

黒川通軌 |

陸軍中将 |

明治24年)6月1日 |

|

伊予小松 |

| 3 |

北白川宮能久親王 |

陸軍中将 |

明治26年)11月10日 |

日清戦争 |

皇族 |

| 4 |

山沢静吾 |

陸軍中将 |

明治28年)1月28日 |

|

薩摩 |

| 5 |

小川又次 |

陸軍中将 |

明治30年)4月8日 |

日露戦争 |

小倉 |

| 6 |

塚本勝嘉 |

陸軍中将 |

明治37年)9月3日 |

日露戦争 |

大垣 |

| 7 |

井上光 |

陸軍中将 |

明治39年)7月6日 |

|

岩国 |

| 8 |

土屋光春 |

陸軍中将 |

明治41年)12月21日 |

|

岡崎 |

| 9 |

浅田信興 |

陸軍中将 |

明治43年)8月26日 |

|

川越 |

| 10 |

一戸兵衛 |

陸軍中将 |

明治44年)9月6日 |

|

弘前 |

| 11 |

大迫尚道 |

陸軍中将 |

大正元年)12月26日 |

|

薩摩 |

| 12 |

仁田原重行 |

陸軍中将 |

大正4年)2月15日 |

|

福岡 |

| 13 |

宇都宮太郎 |

陸軍中将 |

大正5年)8月18日 |

|

佐賀 |

| 14 |

立花小一郎 |

陸軍中将 |

大正7年)7月24日 |

|

三池福岡 |

| 15 |

町田経宇 |

陸軍中将 |

大正8年)4月12日 |

|

鹿児島 |

| 16 |

鈴木荘六 |

陸軍中将 |

大正10年)6月15日 |

|

新潟 |

| 17 |

村岡長太郎 |

陸軍中将 |

大正12年)8月6日 |

|

佐賀 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

日清戦争 |

|

日露戦争 |

| |

・第3師団:北白川宮能久親王

日清戦争時には遼東半島に上陸、同地の

警備に当たる。各部隊不明

|

|

第2軍隷下:司令官 奥 保鞏大将

・第4師団(大阪):小川又次中将

・歩兵第7旅団:仁田原重行少将

・歩兵第8連隊

・歩兵第37連隊:

・歩兵第19旅団:安東 貞美少将

・歩兵第9連隊:

・歩兵第38連隊:

・騎兵第4連隊(大阪) ・野戦砲兵第4連隊 ・工兵第4大隊

南山の戦い、遼陽会戦、沙河会戦、奉天会戦 |

第5師団

1873年(明治6年)に設置された広島鎮台を母体に1888年(明治21年)5月14日に編成された。

島根・広島・山口出身の兵隊で編成され衛戍地を広島とする師団である。

歴代師団長

|

代

|

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

野津道貫 |

陸軍中将 |

明治21年)5月14日 |

|

薩摩 |

| 2 |

奥保鞏 |

陸軍中将 |

明治27年)11月29日 |

日清戦争 |

小倉 |

| 3 |

山口素臣 |

陸軍中将 |

明治29年)10月14日 |

|

長州 |

| 4 |

上田有沢 |

陸軍中将 |

明治37年)3月17日 |

日露戦争 |

徳島 |

| 5 |

木越安綱 |

陸軍中将 |

明治37年)11月2日 |

|

加賀 |

| 6 |

大谷喜久蔵 |

陸軍中将 |

明治42年)9月3日 |

|

小浜 |

| 7 |

小原伝 |

陸軍中将 |

大正4年)5月24日 |

|

愛媛 |

| 8 |

福田雅太郎 |

陸軍中将 |

大正6年)8月6日 |

|

大村 |

| 9 |

山田隆一 |

陸軍中将 |

大正7年)10月10日 |

|

山口 |

| 10 |

鈴木荘六 |

陸軍中将 |

大正8年)3月18日 |

|

新潟 |

| 11 |

山田陸槌 |

陸軍中将 |

大正10年)6月15日 |

|

山口 |

| 12 |

岸本鹿太郎 |

陸軍中将 |

大正12年)8月6日 |

|

・ |

| 13 |

牧 達之 |

陸軍中将 |

大正15年)7月28日 |

|

・ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

日清戦争 |

|

日露戦争 |

| |

第2軍隷下:司令官 山県有朋陸軍大将 →野津道貫中将

・第5師団(広島)師団長:野津道貫 中将→奥保鞏中将

・歩兵第9旅団:大島義昌少将

・歩兵第11連隊 :西島助義大佐

・歩兵第10旅団:(朔寧支隊)立見尚文少将

・歩兵第21連隊 :武田秀山大佐

・元山支隊(第3師団の一部)

・歩兵第18連隊 :佐藤 正大佐

鴨緑江作戦に参戦 |

|

第4軍隷下:司令官 野津道貫 大将 参謀長 :上原勇作 少将

・第5師団(広島)師団長:上田有沢 中将

・歩兵第9旅団:

・歩兵第11連隊:

・歩兵第12連隊:

・歩兵第21旅団:

・歩兵第21連隊:

・歩兵第42連隊

・騎兵第5連隊 ・野戦砲兵第5連隊 ・第5工兵大隊

沙河会戦・奉天会戦に参加 |

第6師団

1872年(明治5年)に設置された熊本鎮台を母体に1888年(明治21年)5月14日に編成された師団であり、

熊本・大分・宮崎・鹿児島の九州南部出身の兵隊で編成され衛戍地を熊本とする師団である。

歴代師団長

|

代

|

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

山地元治 |

陸軍中将 |

明治21年)5月14日 |

|

土佐 |

| 2 |

野崎貞澄 |

陸軍中将 |

明治23年)6月7日 |

|

| 3 |

北白川宮能久親王 |

陸軍中将 |

明治25年)12月8日 |

|

皇族 |

| 4 |

黒木為楨 |

陸軍中将 |

明治26年)11月10日 |

日清戦争 |

薩摩 |

| 5 |

茨木惟昭 |

陸軍大将 |

明治29年)10月14日 |

|

紀州 |

| 6 |

伊瀬知好成 |

陸軍中将 |

明治33年)4月25日 |

|

薩摩 |

| 7 |

大久保春野 |

陸軍中将 |

明治35年)5月5日 |

日露戦争 |

静岡 |

| 8 |

西島助義 |

陸軍中将 |

明治39年)7月6日 |

|

長州 |

| 9 |

木越安綱 |

陸軍中将 |

明治42年)9月3日 |

|

加賀 |

| 10 |

梅沢道治 |

陸軍中将 |

明治44年)9月6日 |

|

仙台 |

| 11 |

明石元二郎 |

陸軍中将 |

大正4年)10月4日 |

|

福岡 |

| 12 |

小池安之 |

陸軍中将 |

大正7年)6月10日 |

|

茨城 |

| 13 |

山田虎夫 |

陸軍中将 |

大正10年)6月28日 |

|

| 14 |

柚原完蔵 |

陸軍中将 |

大正11年)11月24日 |

|

津 |

| 15 |

福田彦助 |

陸軍中将 |

大正15年)3月2日 |

|

山口 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

日清戦争 |

|

日露戦争 |

| |

第2軍隷下:司令官 大山巌 大将

・第6師団(熊本)師団長:黒木為楨 中将

・歩兵第11旅団 旅団長:大寺安純少将 戦死

・歩兵第13連隊 連隊長:沖原光孚

・歩兵第45連隊 連隊長:岡村静彦

・歩兵第24旅団 旅団長:

・歩兵第23連隊 連隊長:

・歩兵第48連隊 連隊長:

威海衛攻略戦に参戦 |

|

第2軍隷下:司令官 奥保鞏 大将

参謀長 :落合豊三郎 少将→大迫尚道 少将

・第6師団(熊本)師団長:大久保春野 中将

・歩兵第11旅団

・歩兵第13連隊:

・歩兵第45連隊:

・歩兵第24旅団:

・歩兵第13連隊:

・歩兵第45連隊: |

第7師団

鎮台を母体に編成された道外の常設師団とは異なり、第7師団は1885年(明治18年)に北海道の開拓と

防衛を兼ねて設置された屯田兵を母体とし、1896年(明治29年)5月12日に編成された。

歴代師団長

| 代 |

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

永山武四郎 |

陸軍少将 |

明治29年)5月12日 |

|

|

| 2 |

大迫尚敏 |

陸軍中将 |

明治33年)4月25日 |

日露戦争 |

薩摩 |

| 3 |

上田有沢 |

陸軍中将 |

明治39年)7月6日 |

|

徳島 |

| 4 |

上原勇作 |

陸軍中将 |

明治41年)12月21日 |

|

薩摩 |

| 5 |

林太一郎 |

陸軍大将 |

明治44年)9月6日 |

|

|

| 6 |

宇都宮太郎 |

陸軍中将 |

大正3年)5月11日 |

|

佐賀 |

| 7 |

藤井幸槌 |

陸軍中将 |

大正5年)8月18日 |

|

山口 |

| 8 |

内野辰次郎 |

陸軍中将 |

大正8年)11月25日 |

|

福岡 |

| 9 |

国司伍七 |

陸軍中将 |

大正12年)8月6日 |

|

山口 |

| 10 |

渡辺錠太郎 |

陸軍中将 |

大正15年)3月2日 |

・ |

愛知 |

日露戦争

第3軍隷下 司令官:乃木希典大将

第7師団(旭川)は1904年11月~より参戦、旅順攻略での苦戦で第3次攻撃から参戦

・第7師団(旭川)師団長:大迫尚敏 中将

・歩兵第13旅団 旅団長:吉田清一少将

・歩兵第25連隊 連隊長:渡辺水哉大佐

・歩兵第26連隊 連隊長:吉田新作中佐

・歩兵14第旅団

・歩兵第27連隊:連隊長:奥田正忠中佐、竹迫弥彦中佐(後任)

・歩兵第28連隊:連隊長:村上正路大佐

・騎兵第7連隊 - 連隊長:白石千代太郎中佐

・野戦砲兵第7連隊 - 連隊長:鶴見数馬中佐

・工兵第7大隊 - 大隊長:佐藤正武少佐

旅順攻略戦・奉天会戦に参加する

第8師団

日清戦争が終り、軍備拡張の必要性から増設された6個師団の一つで、兵士はおもに東北地方出身者から

構成された。1898年(明治31年)10月1日に創立で 弘前

明治35年)1月八甲田山における行軍訓練を行ったが、この時死者199名という惨事を起こしている。

これが八甲田雪中行軍遭難事件である。

歴代師団長

|

代

|

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

立見尚文 |

陸軍中将 |

明治31年)10月1日 |

日露戦争 |

桑名 |

| 2 |

渡辺章 |

陸軍中将 |

明治39年)7月6日 |

|

山口 |

| 3 |

山根武亮 |

陸軍中将 |

明治41年)12月21日 |

|

長州 |

| 4 |

小泉正保 |

陸軍中将 |

明治45年)2月14日 |

|

水戸 |

| 5 |

大井成元 |

陸軍大将 |

大正3年)5月11日 |

|

山口 |

| 6 |

白井二郎 |

陸軍中将 |

大正7年)7月2日 |

|

長州 |

| 7 |

小野寺重太郎 |

陸軍中将 |

大正10年7月20日 |

|

福井 |

| 8 |

菱刈 隆 |

陸軍中将 |

大正13年)2月4日 |

|

鹿児島 |

露戦争

師団も明治37年)6月動員下令となるがすぐには戦地に派遣されず、満州軍の予備隊に位置付けられる。

明治38年)1月に至り戦況の芳しくない黒溝台会戦に援軍として派遣されが、ロシア軍に包囲され、

大きな被害を出した。救援に来た第3師団、第5師団がロシア軍を撃退し第8師団は解囲される。

その後奉天会戦に参加する。組織については不明

組織については不明

第9師団

日清戦争の後、軍備増強の必要性から1898年(明治31年)に新設された6個師団の一つで、

北陸の富山・石川・福井各県の兵士で構成され、衛戍地を金沢として編成された師団である。

歴代師団長

| 代 |

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

大島久直 |

陸軍中将 |

明治31年)10月1日 |

日露戦争 |

秋田 |

| 2 |

塚本勝嘉 |

陸軍中将 |

明治39年)7月6日 |

|

大垣 |

| 3 |

神尾光臣 |

陸軍中将 |

明治41年)12月21日 |

|

諏訪 |

| 4 |

川村宗五郎 |

陸軍中将 |

大正元年)12月26日 |

|

|

| 5 |

橋本勝太郎 |

陸軍大将 |

大正5年)3月24日 |

|

|

| 6 |

松浦寛威 |

陸軍中将 |

大正8年)7月25日 |

|

|

| 7 |

星野庄三郎 |

陸軍中将 |

大正11年)11月24日 |

|

新潟 |

| 8 |

伊丹松雄 |

陸軍中将 |

大正14年5月1日 |

|

|

日露戦争

第3軍隷下 司令官:乃木希典大将

・第9師団(金沢) - 師団長:大島久直中将

・歩兵第6旅団 旅団長:一戸兵衛少将

・歩兵第7連隊:大内守静大佐、野溝甚四郎中佐

・歩兵第35連隊:中村正雄大佐、折下勝造中佐(後任)、佐藤兼毅中佐(後任)

・歩兵第18旅団 旅団長:平佐良蔵少将

・歩兵第19連隊:佐治為善大佐、服部直彦中佐(後任)、山田良水(後任)中佐

・歩兵第36連隊:連隊長:三原重雄大佐、福谷幹雄中佐(後任)

・騎兵第9連隊:平佐脊弼中佐

・野戦砲兵第9連隊 :足立愛蔵大佐、深堀猪之助中佐(後任)

・工兵第9大隊 大隊長:石川潔太郎中佐

第3軍隷下で旅順攻囲戦に参加する。旅順では師団所属の歩兵連隊長全員が負傷する激しい戦闘となった

続いて参加した奉天会戦でも、山砲兵第9連隊長まで戦死するという大打撃を受けている。

第10師団

日清戦争が終り、軍備拡張の必要性から新たに増設された6個師団の一つで、明治31年10月に編成された。

同年11月13日に師団司令部、監督部が開庁した。

補充担任は姫路師管区で、主に兵庫だが、岡山・鳥取三県と島根県の一部も徴兵区としている。

歴代師団長

| 代 |

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

伏見宮貞愛親王 |

陸軍中将 |

明治31年)10月1日 |

|

|

| 2 |

川村景明 |

陸軍中将 |

明治34年)4月2日 |

日露戦争 |

|

| 3 |

安東貞美 |

陸軍中将 |

明治38年)1月15日 |

|

|

| 4 |

小泉正保 |

陸軍中将 |

明治43年)8月26日 |

|

|

| 5 |

松川敏胤 |

陸軍少将 |

明治45年)2月14日 |

|

|

| 6 |

山口勝 |

陸軍中将 |

大正3年)8月8日 |

|

|

| 7 |

尾野実信 |

陸軍中将 |

大正5年)8月18日 |

|

|

| 8 |

金久保万吉 |

陸軍中将 |

大正7年)8月9日 |

|

|

| 9 |

宇垣一成 |

陸軍中将 |

大正10年)3月11日 |

|

|

| 10 |

神頭勝弥 |

陸軍中将 |

大正11年)5月13日 |

|

|

| 11 |

福原佳哉 |

陸軍中将 |

大正13年)2月4日 |

|

|

| 12 |

長谷川直敏 |

陸軍中将 |

大正15年)3月2日 |

|

|

日露戦争

第4軍隷下 司令官:野津道貫 大将

・第10師団(姫路) - 師団長:川村景明中将

・歩兵第8旅団 旅団長:

・歩兵第10連隊:

・歩兵第40連隊:

・歩兵第20旅団 旅団長:

・歩兵第20連隊:

・歩兵第32連隊:

・騎兵第10連隊:平佐脊弼中佐

・野戦砲兵第10連隊 :足立愛蔵大佐、深堀猪之助中佐(後任)

・工兵第10大隊 大隊長:石川潔太郎中佐

遼陽会戦・沙河会戦・奉天会戦に参加

|

| 第11師団 |

日清戦争後に、新設された6個師団の一つ。徴兵区は四国四県で、補充は善通寺師管区が担当した。

日露戦争に乃木希典大将率いる第3軍に編入され旅順攻略戦に当たる。続いて川村景明大将の

鴨緑江軍に組入れられ奉天会戦に参加する。

歴代師団長

| 代 |

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

乃木希典 |

陸軍中将 |

明治31年)10月1日 |

|

|

| 2 |

沖原光孚 |

陸軍中将 |

明治34年)5月22日 |

|

|

| 3 |

土屋光春 |

陸軍中将 |

明治35年)5月5日 |

|

|

| 4 |

鮫島重雄 |

陸軍中将 |

明治37年)12月1日 |

日露戦争 |

|

| 5 |

土屋光春 |

陸軍中将 |

明治39年)7月6日 |

日露戦争 |

|

| 6 |

伊地知幸介 |

陸軍中将 |

明治41年)12月21日 |

|

|

| 7 |

依田広太郎 |

陸軍中将 |

明治43年)11月30日 |

|

|

| 8 |

蠣崎富三郎 |

陸軍中将 |

大正3年)8月8日 |

|

|

| 9 |

町田経宇 |

陸軍中将 |

大正6年)8月6日 |

|

|

| 10 |

斎藤季治郎 |

陸軍中将 |

大正8年)4月12日 |

|

|

| 11 |

白川義則 |

陸軍中将 |

大正10年)3月11日 |

|

|

| 12 |

向西兵庫 |

陸軍中将 |

大正11年)8月15日 |

|

|

| 13 |

小泉六一 |

陸軍中将 |

大正15年)3月2日 |

|

|

日露戦争

第2軍隷下 司令官:奥保鞏 大将

・第11師団(香川善通寺) - 師団長:土屋光春中将、鮫島重雄中将(後任)

・歩兵第10旅団 旅団長:旅団長:山中信儀少将

・歩兵第22連隊:青木助次郎大佐

・歩兵第44連隊:石原盧大佐

・歩兵第22旅団 旅団長:石原盧大佐

・歩兵第12連隊:新山良知大佐

・歩兵第43連隊:西山保之大佐、三松小次郎中佐(後任)

・騎兵第11連隊:河村秀一中佐

・野戦砲兵第11連隊 :足立愛蔵大佐、深堀猪之助中佐(後任)

・工兵第11大隊 大隊長:石川潔太郎中佐

奉天会戦に参加

第12師団

日清戦争後に新設された6個師団の一つであり、1898年(明治31年)に、市制施行前の小倉に設置され、

所属の兵士は主に北部九州方面出身者からなる。

歴代師団長

| 代 |

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

田村寛一 |

陸軍中将 |

明治31年)10月1日 |

|

|

| 2 |

井上光 |

陸軍中将 |

明治32年)3月13日 |

日露戦争 |

|

| 3 |

浅田信興 |

陸軍中将 |

明治39年)7月6日 |

|

|

| 4 |

安東貞美 |

陸軍中将 |

明治43年)8月26日 |

|

|

| 5 |

山根武亮 |

陸軍中将 |

明治45年)2月14日 |

|

|

| 6 |

内山小二郎 |

陸軍中将 |

大正元年)11月27日 |

|

|

| 7 |

藤井茂太 |

陸軍中将 |

大正2年)8月22日 |

|

|

| 8 |

柴五郎 |

陸軍中将 |

大正3年)5月11日 |

|

|

| 9 |

大井成元 |

陸軍中将 |

大正7年)7月2日 |

|

|

| 10 |

木下宇三郎 |

陸軍中将 |

大正8年)8月26日 |

|

|

| 11 |

森岡守成 |

陸軍中将 |

大正10年)7月20日 |

|

|

| 12 |

磯村年 |

陸軍中将 |

大正12年)8月6日 |

|

|

| 13 |

竹上常三郎 |

陸軍中将 |

大正15年)7月28日 |

|

|

日露戦争

第1軍隷下:司令官 黒木為楨大将

・第12師団(小倉) - 師団長:井上光中将

・歩兵第12旅団 旅団長:

・歩兵第14連隊:

・歩兵第47連隊:

・歩兵第13旅団 旅団長:

・歩兵第24連隊:

・歩兵第46連隊:

・騎兵第11連隊:

・野戦砲兵第11連隊 :

・工兵第11大隊

奉天会戦に参戦

日露戦争終結後に創設された師団総覧

第13師団

日露戦争中の明治38年)と、日中戦争勃発後の昭和12年)に編成された。

日露戦争末期の明治38年)4月、従来の師団総てを動員した為、本土駐留師団がなくなる事態となった。

そこで第13師団を含む4個師団が創設された。軍部は日露戦争の講和を有利に運ぶ為に樺太占領を企て、第13師団が投入。

1908年(明治41年)11月6日、師団司令部は高田新庁舎に移転

歴代師団長

| 代 |

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

原口兼済 |

陸軍中将 |

明治38年)4月1日 |

|

|

| 2 |

岡崎生三 |

陸軍中将 |

明治39年)7月6日 |

|

|

| 3 |

長岡外史 |

陸軍中将 |

明治43年)6月1日 |

|

|

| 4 |

秋山好古 |

陸軍中将 |

大正2年)1月15日 |

|

|

| 5 |

安藤厳水 |

陸軍大将 |

大正4年)2月15日 |

|

|

| 6 |

西川虎次郎 |

陸軍中将 |

大正7年)7月24日 |

|

|

| 7 |

河村正彦 |

陸軍中将 |

大正10年)1月6日 |

|

|

| 8 |

井戸川辰三 |

陸軍中将 |

大正12年)8月6日 |

|

|

大正14年)5月1日(廃止)

第二次編成

日中戦争が勃発すると日本本土から次々と師団が中国大陸に派遣され、同時に従来の常設師団から

新たに特設師団が編成された。

第14師団

| 師団司令部は宇都宮に置かれた。日露戦争で日本は従来の師団すべてを動員したため、本土駐留師団が |

| なくなる事態となった。そこで第14師団を含む4個師団が創設された。 |

| 1905年(明治38年)6月13日 - 福岡県小倉に第14師団が結成され、大阪歩兵第53連隊、 |

| 善通寺歩兵第54連隊、廣島歩兵第55連隊、熊本歩兵第56連隊がその隷下となる。 |

| 8月に乃木希典大将の指揮する満洲軍第3軍の隷下に入り満州遼東半島警備の任に就く。 |

| 1907年(明治40年)9月 - 第14師団の衛戍地が栃木県宇都宮(河内郡国本村)に決定し、 |

| 第14師団司令部が設置される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

歴代師団長

| 代 |

司令官 |

階級 |

就任年月日 |

特 記 |

国 |

| 1 |

土屋光春 |

陸軍少将 |

明治38年)7月6日 |

|

|

| 2 |

鮫島重雄 |

陸軍中将 |

明治39年)7月6日 |

|

|

| 3 |

上原勇作 |

陸軍中将 |

明治44年)9月6日 |

|

|

| 4 |

山田忠三郎 |

陸軍中将 |

明治45年)4月12日 |

|

|

| 5 |

栗田直八郎 |

陸軍大将 |

大正5年)1月21日 |

|

|

| 6 |

白水淡 |

陸軍中将 |

大正8年)11月1日 |

|

|

| 7 |

朝久野勘十郎 |

陸軍中将 |

大正10年)6月3日 |

|

|

| 8 |

鈴木孝雄 |

陸軍中将 |

大正13年)2月4日 |

|

|

| 9 |

大島又彦 |

陸軍中将 |

大正13年)8月20日 |

|

|

| 10 |

宮地久寿馬 |

陸軍中将 |

大正15年)3月2日 |

|

|

| |

以下昭和期へ |

|

|

|

|

第15師団

第15師団は1905年(明治38年)4月1日に愛知県豊橋市で編成され、日露戦争後講和条約で認められた

朝鮮半島の警備に従事する。

歴代師団長

| 1 |

沖原光孚 中将:1905年(明治38年)7月17日 |

| 2 |

平佐良蔵 中将:1906年(明治39年)7月6日 |

| 3 |

中村覚 中将:1907年(明治40年)1月28日 |

| 4 |

内山小二郎 中将:1909年(明治42年)1月14日 |

第16師団

1905年(明治38年)7月18日に京都で編成された帝国陸軍の師団である。

第16師団は直ちに満洲に派遣されたが、戦闘は概ね終結

歴代師団長

| 1 |

山中信儀 中将:1905年(明治38年)7月18日 |

| 2 |

長岡外史 中将:1913年(大正2年)1月15日 |

第17師団

第17師団は1907年(明治40年)11月、第18師団と共に創設された。同年12月15日、師団司令部は

岡山市東田町蓮昌寺内で事務を開始 岡山/姫路

歴代師団長

| 1 |

一戸兵衛 中将:1907年(明治40年)11月13日 |

| 2 |

仙波太郎 中将:1911年(明治44年)9月6日 |

| 3 |

本郷房太郎 中将:1914年(大正3年)4月17日 |

第18師団

日露戦争終結後の戦力増強策の一環で第17師団と共に1907年(明治40年)11月に創設された。

同年12月5日、師団司令部を久留米市に開庁 久留米

歴代師団長

| 1 |

木村有恒 中将:1907年(明治40年)11月13日 |

| 2 |

大迫尚道 中将:1910年(明治43年)11月30日 |

| 3 |

神尾光臣 中将:1912年(大正元年)12月26日 |

*第19師団~第355師団大正・昭和期になって新設される

|

| 旅団総覧 |

| 旅団名 |

各歴代旅団長 |

| 近衛歩兵第1旅団長 |

奥 保鞏 堀江 芳介 小川 又次 川村 景明 大久保 春野 三好 成行 木村 有恒 立花 小一郎 |

| 近衛歩兵第2旅団 |

川上 操六 川上 操六 奥 保鞏 小川 又次 浅田 信興 梅沢 道治 |

| 近衛後備歩兵第5旅団 |

梅沢 道治 |

| 近衛後備歩兵第1旅団 |

梅沢 道治 |

| 留守近衛歩兵第2旅団 |

山内 長人 |

| 騎兵第1旅団 |

渋谷 在明 秋山 好古 本多 道純 永沼 秀文 田村 守衛 |

| 騎兵第2旅団 |

|

| 騎兵第3旅団 |

本多 道純 植田 謙吉 鈴木 荘六 |

| 騎兵第4旅団 |

|

| |

|

| 騎兵第4旅団 |

太田 貞固 |

| 後備歩兵第2旅団長 |

|

| 後備歩兵第3旅団長 |

|

| 後備歩兵第4旅団長 |

竹内 正策 |

| 後備歩兵第5旅団長 |

梅沢 道治 |

| 後備歩兵第17旅団 |

|

| |

|

| 歩兵第1旅団 |

沖原 光孚 乃木 希典 山本 信行 松村 務本 野口 坤之 竹下 平作 山梨 半造 久松 定謨 |

| 歩兵第2旅団 |

河村 正彦 塩屋 方圀 武田 秀山 中村 覚 西 寛二郎 野崎 貞澄 山地 元治 松川 敏胤 |

| 歩兵第3旅団 |

石橋 健蔵 東條 英教 那須 弓雄 林 弥三吉 松永 正敏 山口 素臣 |

| 歩兵第4旅団長 |

沖原 光孚 小川 又次 滋野 清彦 依田 広太郎 |

| 歩兵第5旅団長 |

黒木 為楨 大迫 尚敏 大迫 尚敏 南部 辰丙 久松 定謨 田部 正壮 田中 静壱 |

| 歩兵第6旅団長 |

堀江 芳介 神戸 次郎 大島 久直 佐々木 直 福田 彦助 三好 成行 多門 二郎 松川 敏胤 |

| 歩兵第7旅団長 |

奥 保鞏 市川 堅太郎 仁田原 重行 藤井 幸槌 藤井 幸槌 |

| 歩兵第8旅団長 |

川村 景明 沖原 光孚 尾野 実信 蟻川 五郎作 福原 豊功 岡沢 精 |

| 歩兵第9旅団長 |

岡本 連一郎 大沼 渉 大島 義 甘粕 重太郎 白川 義則 真鍋 斌 |

| 歩兵第10旅団長 |

阪井 重季 佐久間 左馬太 品川 氏章 山口 素臣 山田 忠三郎 立見 尚文 山中 信儀 |

| 歩兵第11旅団長 |

大庭 二郎 大寺 安純 茨木 惟昭 伊瀬知 好成 山田 隆一 |

| 歩兵第12旅団長 |

小池 安之 佐々木 直 島村 干雄 竹内 正策 依田 広太郎 野崎 貞澄 宮地 久寿馬 |

| 歩兵第13旅団長 |

小泉 六一 |

| 歩兵第14旅団長 |

中井 良太郎 |

| 歩兵第15旅団長 |

河内 礼蔵 岡崎 生三 蟻川 五郎作 比志島 義輝 |

| 歩兵第16旅団長 |

田部 正壮 |

| 歩兵第17旅団長 |

児玉 恕忠 新井 亀太郎 |

| 歩兵第18旅団長 |

仙波 太郎 長坂 研介 山内 長人 前田 隆礼 両角 三郎 |

| 歩兵第19旅団長 |

大井 成元 安東 貞美 高島 友武 西川 虎次郎 福原 佳哉 |

| 歩兵第20旅団長 |

神戸 次郎 宇佐川 一正 内野 辰次郎 原口 兼済 |

| 歩兵第21旅団長 |

塚本 勝嘉 浜面 又助 |

| 歩兵第22旅団長 |

神尾 光臣 岡 市之助 前田 隆礼 上田 有沢 立花 小一郎 |

| 歩兵第23旅団長 |

大村 純英 菱刈 隆 堀内 文次郎 渡邊 壽 武藤 信義 山田 良之助 |

| 歩兵第24旅団長 |

小川 又次 奥野 英太郎 田 兵吉 小泉 正保 西島 助義 福田 雅太郎 |

| 歩兵第25旅団長 |

斎藤 力三郎 高山 公通 |

| 歩兵第26旅団長 |

福原 銭太郎 |

| 歩兵第27旅団長 |

竹下 平作 |

| 歩兵第28旅団長 |

蠣崎 富三郎 白井 二郎 |

| 歩兵第29旅団長 |

浄法寺 五郎 ,鈴木 朝資 、萩野 末吉 |

| 歩兵第30旅団長 |

太田 貞固 立花 小一郎、 林 仙之、 町田 経宇、 山梨 半造 |

| 歩兵第31旅団長 |

白石 通則, 仙波 太郎 |

| 歩兵第32旅団長 |

|

| 歩兵第33旅団長 |

|

| 歩兵第34旅団長 |

|

| 歩兵第35旅団長 |

栗田 直八郎、 野口 坤之、 山田 良水 |

| 歩兵第36旅団長 |

古海 厳潮 |

| 歩兵第37旅団長 |

|

| 歩兵第38旅団長 |

戸川 辰三 |

| 歩兵第40旅団長 |

渡辺 金造 |

| |

|

| 野戦砲兵第1旅団長 |

内山 小二郎、 伊東 政喜、 新井 晴簡、 桑田 安三郎 ,鈴木 孝雄、 田村 沖之甫 山口 勝 |

| 野戦砲兵第2旅団長 |

大迫 尚道, 鈴木 一馬 |

| 野戦砲兵第3旅団長 |

石井 常造、松本 鼎 |

| 野戦砲兵第4旅団長 |

|

| |

|

| 重砲兵第1旅団長 |

渡辺 岩之助 |

| 重砲兵第2旅団長 |

石井 隼太、 柴 五郎、 横山 彦六 |

| |

|

| 独立混成第11旅団長 |

川岸 文三郎 |

| |

|

| 独立重砲兵旅団長 |

豊島 陽蔵 |

| |

|

| 台湾守備混成第1旅団長 |

佐々木 直, 竹内 正策、 松村 務本 |

| 台湾守備混成第3旅団長 |

比志島 義輝、 山田 保永 |

| 台湾守備混成第2旅団長 |

前田 隆礼、 山中 信儀 |

| |

|

|

| 連隊総覧 |

| 連隊名 |

創設 |

編成地 |

日清戦争 |

日露戦争時 |

| 近衛歩兵第1連隊 |

1874年 |

東京 |

近衛師団 |

近衛師団 |

| 台北城、台南を占領台湾平定 |

鴨緑江会戦、沙河会戦、奉天会戦 |

| 近衛歩兵第2連隊 |

1874年 |

東京 |

近衛師団 |

近衛師団 |

| 台北城、台南を占領台湾平定 |

鴨緑江会戦、沙河会戦、奉天会戦 |

| 近衛歩兵第3連隊 |

1875年 |

東京 |

近衛師団 |

近衛師団 |

| 台湾平定 |

主な会戦 |

| 近衛歩兵第4連隊 |

1876年 |

東京 |

近衛師団 |

近衛師団 |

| 台湾平定 |

主な会戦 |

| 歩兵第1連隊 |

1871年 |

|

東京鎮台 - 第1師団 佐倉歩兵第2旅団 |

第1師団 |

| 歩兵第2連隊 |

1871年 |

水戸 |

東京鎮台 - 第1師団 |

第1師団 |

| 歩兵第3連隊 |

1871年 |

東京 |

東京鎮台 - 第1師団 |

第1師団 |

| 歩兵第4連隊 |

1871年 |

仙台 |

仙台鎮台 - 第2師団 |

第2師団 |

| 歩兵第5連隊 |

1874年 |

青森 |

仙台鎮台 - 第2師団 |

第8師団 八甲田雪中行軍遭難事件 |

| 歩兵第6連隊 |

1874年 |

名古屋 |

名古屋鎮台 - 第3師団 |

第3師団 |

| 歩兵第7連隊 |

1875年 |

金沢 |

名古屋鎮台 - 第3師団 |

第9師団 |

| 歩兵第8連隊 |

1874年 |

大阪 |

大阪鎮台 - 第4師団 |

第4師団 |

|

|

|

南山の戦い、遼陽会戦、沙河会戦、奉天会戦 |

| 歩兵第9連隊 |

1874年 |

京都 |

大阪鎮台 - 第4師団 |

第4師団 |

|

|

|

南山の戦い、遼陽会戦、沙河会戦、奉天会戦 |

| 歩兵第10連隊 |

1874年 |

岡山 |

大阪鎮台 - 第4師団 |

第10師団 |

| 歩兵第11連隊 |

1875年 |

広島 |

広島鎮台 - 第5師団 |

第5師団 |

|

|

|

沙河会戦・奉天会戦に参加 |

| 歩兵第12連隊 |

1875年 |

丸亀 |

広島鎮台 - 第5師団 |

第5師団 |

|

|

|

沙河会戦・奉天会戦に参加 |

| 歩兵第13連隊 |

1875年 |

熊本 |

熊本鎮台 - 第6師団 |

第6師団 |

| 歩兵第14連隊 |

1875年 |

小倉 |

熊本鎮台 - 第6師団 |

第12師団 |

| 歩兵第15連隊 |

1884年 |

高崎 |

東京鎮台 - 第1師団 |

第1師団 |

|

|

第2軍隷下として金州城、南山攻略に参加その後乃木第3軍に移り、旅順攻囲戦に参加 |

| 歩兵第16連隊 |

1884年 |

新発田 |

仙台鎮台 - 第2師団 |

第13師団 |

| 歩兵第17連隊 |

1885年 |

秋田 |

仙台鎮台 - 第2師団 |

第8師団 |

| 歩兵第18連隊 |

1884年 |

豊橋 |

名古屋鎮台 - 第3師団 |

第3師団 |

| 歩兵第19連隊 |

1885年 |

名古屋 |

名古屋鎮台 - 第3師団 |

第9師団 |

| 歩兵第20連隊 |

1884年 |

大阪 |

大阪鎮台 - 第4師団 福知山 |

第10師団 |

| 歩兵第21連隊 |

1884年 |

広島 |

広島鎮台 - 第5師団 浜田 |

第5師団 |

| 歩兵第22連隊 |

1884年 |

松山 |

広島鎮台 - 第5師団 |

第11師団 |

| 歩兵第23連隊 |

1884年 |

熊本 |

熊本鎮台 - 第6師団 |

第6師団 |

| 歩兵第24連隊 |

1884年 |

小倉 |

熊本鎮台 - 第6師団 第2軍隷下 |

第12師団 第1軍隷下 |

以下 日清戦争後に 創設した連隊 |

| 連隊名 |

創設 |

編成地 |

日露戦争時 |

| 歩兵第25連隊 |

1899年 |

札幌 |

第7師団 |

| 歩兵第26連隊 |

1899年 |

旭川 |

第7師団 |

| 歩兵第27連隊 |

1899年 |

旭川 |

第7師団 |

| 歩兵第28連隊 |

1899年 |

旭川 |

第7師団 |

| 歩兵第29連隊 |

1898年 |

仙台 |

第2師団 |

| 歩兵第30連隊 |

1896年 |

|

第2師団 |

| 歩兵第31連隊 |

1896年 |

弘前 |

第8師団 八甲田山雪中行軍に成功 |

| 歩兵第32連隊 |

1896年 |

秋田 |

第8師団 |

| 歩兵第33連隊 |

1897年 |

名古屋 |

第3師団 |

| 歩兵第34連隊 |

1897年 |

静岡 |

第3師団 |

| 歩兵第35連隊 |

1896年 |

金沢 |

第9師団 |

| 歩兵第36連隊 |

1896年 |

鯖江 |

第9師団 |

| 歩兵第37連隊 |

1896年 |

大阪 |

第4師団 南山の戦い、遼陽会戦、沙河会戦、奉天会戦 |

| 歩兵第38連隊 |

1896年 |

大津 |

第4師団 南山の戦い、遼陽会戦、沙河会戦、奉天会戦 |

| 歩兵第39連隊 |

1896年 |

姫路 |

第10師団 |

| 歩兵第40連隊 |

1896年 |

鳥取 |

第10師団 |

| 歩兵第41連隊 |

1896年 |

福山 |

第5師団 沙河会戦・奉天会戦に参加 |

| 歩兵第42連隊 |

1896年 |

山口 |

第5師団 沙河会戦・奉天会戦に参加 |

| 歩兵第43連隊 |

1896年 |

善通寺 |

第11師団 |

| 歩兵第44連隊 |

1896年 |

高知 |

第11師団 |

| 歩兵第45連隊 |

1896年 |

鹿児島 |

第6師団 |

| 歩兵第46連隊 |

1896年 |

大村 |

第12師団 |

| 歩兵第47連隊 |

1896年 |

小倉 |

第12師団 |

| 歩兵第48連隊 |

1896年 |

久留米 |

第12師団 |

以下 日露戦争後に 創設した連隊 |

| 連隊名 |

創設 |

編成地 |

日露戦争時 |

| 歩兵第49連隊 |

1905年 |

甲府 |

第13師団 |

| 歩兵第50連隊 |

1905年 |

仙台 |

第13師団 |

| 歩兵第51連隊 |

1905年 |

津 |

第13師団 |

| 歩兵第52連隊 |

1905年 |

弘前 |

第13師団 |

| 歩兵第53連隊 |

1905年 |

奈良 |

第14師団 - 第16師団 |

| 歩兵第54連隊 |

1905年 |

岡山 |

第14師団 - 第17師団 |

| 歩兵第55連隊 |

1905年 |

広島 / 大村 |

第14師団 - 第18師団 |

| 歩兵第56連隊 |

1905年 |

久留米 |

第14師団 - 第18師団 |

| 歩兵第57連隊 |

1905年 |

青森 - 習志野 - 佐倉 |

第15師団 - 第1師団 |

| 歩兵第58連隊 |

1905年 |

東京 - 高田 |

第15師団 - 第13師団 |

| 歩兵第59連隊 |

1905年 |

習志野 - 宇都宮 |

第15師団 - 第14師団 |

| 歩兵第60連隊 |

1905年 |

豊橋 / 京都 |

第15師団 |

| 歩兵第61連隊 |

1905年 |

大阪 - 和歌山 |

第16師団 - 第4師団 |

| 歩兵第62連隊 |

1905年 |

善通寺 / 松山 |

第16師団 - 第11師団 |

| 歩兵第63連隊 |

1905年 |

広島 - 松江 |

第16師団 - 第17師団 |

| 歩兵第64連隊 |

1905年 |

熊本 - 都城 |

第16師団 - 第6師団 |

| 歩兵第65連隊 |

1907年 |

会津若松 |

第2師団 |

| 歩兵第66連隊 |

1908年 |

宇都宮 |

第14師団 |

| 歩兵第67連隊 |

1907年 |

浜松 |

第15師団 |

| 歩兵第68連隊 |

1907年 |

岐阜 |

第3師団 |

| 歩兵第69連隊 |

1907年 |

富山 |

第9師団 |

| 歩兵第70連隊 |

1907年 |

大阪 - 篠山 |

第4師団 |

| 歩兵第71連隊 |

1907年 |

広島 - 鹿児島 |

第5師団 |

| 歩兵第72連隊 |

1908年 |

大分 / 都城 |

第12師団 / 第23師団 |

大正中期 から昭和終戦まで歩兵連隊は519連隊まで創設された。その独立歩兵連隊、戦車連隊、重砲、

野戦砲、独立山砲等の連隊が多くなる

|

|

|

| |