| 大日本帝国海軍 |

大日本帝国海軍は、明治4年(1872年) - 昭和20年(1945年)まで日本に存在していた軍隊組織である。

通常は、単に日本海軍や帝国海軍と呼ばれた。 |

| 概要 |

軍政は海軍大臣、軍令は軍令部総長が行い、最高統帥権を有していたのは大元帥たる

天皇であった。

大日本帝国憲法では、最高戦略、部隊編成などの軍事大権については、憲法上内閣から

独立し、直接天皇の統帥権に属した。したがって、全日本軍(陸海軍)の最高指揮官は

大元帥たる天皇ただ一人でであり、軍政については海軍大臣と陸軍大臣が天皇を輔弼し、

一方、作戦面については天皇を補佐する

帷幄(いあく)の各機関の長、即ち海軍は軍令部総長、陸軍は参謀総長がこれに

該当していた。戦時(後に事変を含む)には陸軍と合同で大本営を設置した。

|

| 組織 |

海軍省

内閣に属し軍政を担当。

軍令部

天皇直属の帷幄の機関。作戦・戦略といった軍事行動に加え、時期によって諜報・

暗号制定・戦史編纂などに従事した。

海軍省外局

主なものに海軍艦政本部・海軍航空本部・海軍教育本部・水路部など、多数の外局がある。

・海軍の軍需工場としては、海軍工廠・空廠・火薬廠・燃料廠・衣糧廠・療品廠がある。

管轄鎮守府および艦政本部や航空本部など担当部署に隷属。

・海軍大臣直属の教育組織としては、海軍大学校の他、海軍兵学校・海軍機関学校・

海軍経理学校(いわゆる「海軍三校」)などがある。

・術科学校は管轄鎮守府および教育本部・海軍省教育局に隷属する。

・鎮守府 - 海軍の地方組織。艦艇の保全・軍人軍属の育成・内戦作戦に従事する。

鎮守府司令長官は天皇に直隷する。

・要港部 - 鎮守府隷下の地方組織。

・艦隊の司令長官は天皇に直隷する。 |

| 略史 |

王政復古により成立した明治政府は、江戸幕府の海軍操練所や海軍伝習所などの機関を

継承し、幕府や諸藩や海援隊の人員や装備を整理・編成したのが基礎になる。

明治3年)に陸海軍が分離され、1872年(明治5年)に海軍省が東京築地に設置される。

初期には川村純義と勝海舟が指導する。1876年(明治9年)に海軍兵学校、1893年には

軍令部をそれぞれ設置する。

明治初期には陸軍に対して海軍が主であったが、西南戦争により政府内で薩摩藩閥が

退行すると、陸軍重点主義が取られるようになる。

参謀本部が設立され、海軍大臣の西郷従道や山本権兵衛らが海軍増強を主張し、艦隊の

整備や組織改革が行われ、日清戦争時には軍艦31隻に水雷艇24隻、日露戦争時には

軍艦76隻水雷艇76隻を保有する規模となる。

またこの時期、軍艦は「常備艦隊」と「西海艦隊」に振り分けられていたが、これを統合し

「連合艦隊」を組織するという案を出した。

これが連合艦隊編成のきっかけとなり、日清戦争開戦の6日後にはじめて連合艦隊が

編成された。以降日露戦争など戦時や演習時のみ臨時に編成されていたが、

大正12年(1923年)以降常設となる。 |

| 創立期 |

1870年10月26日、太政官は海軍の兵式をイギリス式とすることを決定

1871年4月6日、海軍は志願兵制を採用したが、1872年12月28日に徴兵令に制定された。

1872年4月4日に兵部省を廃し、5日海軍省が置かれる。この時点で、軍艦14隻・輸送船3隻、

総排水量13,832トンであった。

1873年1月9日、明治天皇が兵学寮に赴き艦船整列を閲し、海軍始めと定められる。

帝国海軍初の実戦は、1874年2月に勃発した佐賀の乱で、陸兵の輸送だけではなく海兵隊も

佐賀城占拠に参加している。1877年の西南戦争では薩摩軍背後への上陸作戦、鹿児島への

上陸占領や艦砲射撃を実施した。

軍艦旗 1930年代の海軍省

|

| 海軍省 |

海軍省は、大日本帝国海軍の軍政機関である。大日本帝国陸海軍大元帥の天皇が最高司令官として

全権を統帥した。 軍令は天皇直属の軍令部が担当する。

大日本帝国憲法で整理される。軍令は1886年(明治19年)発足の参謀本部が吸収し、明治26年)には海軍軍令部が

最高機関として設置され、軍令を管轄する。軍務局を中心に海軍政策・軍備・人事や教育などを行った。

海軍省は内閣の省であり、長は海軍大臣で、天皇によって任命された。海軍大臣の職務は海軍軍人の監督など

海軍軍政の 管理であり軍令権は持たない。また、大臣は現役の海軍大将又は中将が任命された。

なお、軍縮会議などで海軍大臣が 長期間日本国内にいない場合は内閣総理大臣による兼任や、

臨時の海軍大臣を設けた。 |

歴代海軍卿

(太政官政府) |

欠 :明治5年2月28日 - 勝安芳 :明治6年10月25日 -

欠 :明治8年4月25日 - 川村純義中将::明治6年10月25日 -

榎本武揚 中将:明治13年2月28日 -

川村純義 中将:明治14年4月7日 - 明治18年12月22日

|

海軍大輔

(太政官政府) |

欠 :明治5年2月28日 - 勝安芳:明治5年5月10日 - 欠:明治6年10月25日 -

川村純義 中将:明治7年8月5日 - 欠:明治11年5月24日 -

中牟田倉之助 中将:明治14年6月16日 - 欠:明治15年10月12日 -

樺山資紀 陸軍少将:明治16年12月13日 -明治19年3月6日

|

歴代

海軍大臣 |

| 初代~3代 |

西郷従道 |

中将 |

1885年12月22日- |

|

| 4代~5代 |

樺山資紀 |

中将 |

1890年5月17日 - |

|

| 6代 |

仁礼景範 |

中将 |

1892年8月8日 - |

|

| 7代~10代 |

西郷従道 |

大将 |

1893年3月11日 - |

日清戦争 |

| 11代~13代 |

山本権兵衛 |

大将 |

1898年11月8日 - |

日露戦争 |

| 14代~18代 |

斎藤実 |

中将 |

1906年1月7日 - |

|

| 19代 |

八代六郎 |

中将 |

1914年4月16日 - |

|

| 20代~24代 |

加藤友三郎 |

大将 |

1915年8月10日 - |

|

| 25代~26代 |

財部彪 |

大将 |

1922年6月12日 - |

|

| 27代 |

村上 格一 |

大将 |

1924年1月7日 - |

|

| 28代~29代 |

財部彪 |

大将 |

1924年6月11日 - |

|

|

歴代

海軍次官 |

| 樺山資紀 |

中将 |

明治19年4月1日 - |

海軍次官 |

| 伊藤雋吉 |

少将 |

明治23年5月17日 - |

海軍次官 |

| 斎藤実 |

大佐 |

明治31年11月10日 - |

海軍次官 |

| 斎藤実 |

少将 |

明治33年5月20日 - |

海軍総務長官 |

| 斎藤実 |

少将 |

明治36年12月5日 - |

海軍次官 |

| 加藤友三郎 |

少将 |

明治39年1月8日 - |

海軍次官 |

| 財部 彪 |

少将 |

明治42年12月1日 - |

海軍次官 |

| 鈴木貫太郎 |

少将 |

大正3年4月17日 - |

海軍次官 |

| 栃内曽次郎 |

中将 |

大正6年9月1日 - |

海軍次官 |

| 井出謙治 |

中将 |

大正9年8月16日 - |

海軍次官 |

| 岡田啓介 |

中将 |

大正12年5月25日 - |

海軍次官 |

| 安保清種 |

中将 |

大正13年6月11日 - |

海軍次官 |

以下昭和期参照 |

歴代

軍務局長 |

| (兼)樺山資紀 中将:1886年1月29日 - |

|

井上良馨 少将:1886年6月17日 - |

軍務局長 |

| 井上良馨 少将:1889年3月8日 - |

|

伊東祐亨 少将:1889年3月8日 - |

第1局長 |

| (兼)伊藤雋吉 中将:1893年5月20日 - |

|

山本権兵衛 少将:1895年3月8日 - |

軍務局長 |

| 諸岡頼之 少将:1898年11月10日 - |

|

(兼)斎藤実 少将:1900年5月20日 - |

|

| 上村彦之丞 少将:1900年10月25日 - |

|

出羽重遠 少将:1902年10月29日 - |

|

| 中溝徳太郎 少将:1903年10月27日 - |

|

(兼)斎藤実 少将:1904年2月3日 - |

|

| 加藤友三郎 少将:1905年12月19日 - |

|

(扱)加藤友三郎 少将:1906年1月8日 - |

|

| 武富邦鼎 少将:1906年11月22日 - |

|

中溝徳太郎 中将:1908年5月15日 - |

|

| 栃内曽次郎 少将:1909年12月1日 - |

|

江頭安太郎 少将:1912年4月20日 - |

|

| 野間口兼雄 少将:1913年1月10日 - |

|

秋山真之 少将:1914年4月17日 - |

|

| (兼)鈴木貫太郎 少将:1916年2月21日 - |

|

小栗孝三郎 少将:1916年6月23日 - |

|

| 井出謙治 少将:1916年12月1日 - |

|

以下省略 |

|

以下昭和期参照 |

| 法務局 |

海軍軍人の綱紀保持、軍法会議の運営など法制度を掌握する。 |

歴代

法務局長 |

| (兼)伊藤雋吉 主理・中将:1897年4月 |

|

小森沢長政 主理:1898年10月11日 - |

司法部長 |

| 土岐裕 主理:1899年6月30日 - |

|

|

|

| 土岐裕 主理:1900年5月20日 - |

|

(扱)加藤友三郎 少将:1907年5月 |

司法局長 |

| (扱)財部彪 少将:1909年12月1日 - |

|

内田重成 主理:1913年9月30日 |

|

| 内田重成 主理:1916年4月1日 - |

|

山田三郎 法務官:1925年3月 |

法務局長 |

|

| 海軍大臣に隷属する機関(海軍省外局) |

海軍大学校

歴代校長

|

| (兼)井上良馨 少将 |

:1888年8月16日 - |

|

林清康 中将 |

1890年9月24日 - |

| 仁礼景範 中将 |

1891年6月17日 - |

|

欠:1892年8月8日 - |

1892年8月8日 - |

| (兼)中牟田倉之助 中将 |

1892年12月12日- |

|

|

|

| 坪井航三 中将 |

1893年12月20日 |

|

東郷平八郎 |

1896年3月23日 - |

| 鮫島員規 少将 |

1896年11月5日 |

|

東郷平八郎 |

1898年2月1日 - |

| 柴山矢八 中将 |

1899年1月19日 |

|

(心得)坂本俊篤 大佐 |

1900年5月20日 - |

| 坂本俊篤 少将 |

1902年5月27日 |

|

(兼)肝付兼行 少将 |

:1904年2月3日 - |

| 坂本俊篤 少将 |

1905年11月2日 |

|

島村速雄 中将 |

1908年8月28日 - |

| 川島令次郎 少将 |

1909年12月1日 |

|

吉松茂太郎 中将 |

1910年12月1日 - |

| (兼)山屋他人 少将 |

1911年9月25日 |

|

八代六郎 中将 |

1911年12月1日 - |

| (兼)吉松茂太郎 中将 |

1913年9月25日 |

|

山屋他人 中将 |

1913年12月1日 - |

| 伏見宮博恭王 少将 |

1914年8月18日 |

|

佐藤鉄太郎 少将 |

1915年12月13日 - |

| 加藤寛治 少将 |

1920年8月10日 |

|

堀内三郎 中将 |

1922年5月1日 - |

| 山本英輔 少将 |

1923年6月1日 |

|

大谷幸四郎 中将 |

1924年12月1日 - |

| 中村良三 少将 |

1926年12月1日 |

|

|

|

以下昭和期は省略 |

| 海軍兵学校 |

明治2年)、前身の海軍操練所が東京・築地の元芸州屋敷内に創立開設された。

明治3年)、海軍兵学寮と改称し、1876年(明治9年)、改称されて海軍兵学校が開校。

築地時代に明治天皇が皇居から海軍兵学校まで行幸した道が、現在のみゆき通りである。

明治21年)に呉市の呉鎮守府に近接した広島県の安芸郡江田島町(現在の江田島市)に移転した。

海大を卒業しないで大将まで昇進した人物として加藤寛治、井出謙治、安保清種、野村吉三郎、

中将は栗田健男、木村昌福、田中頼三、大西瀧治郎、左近允尚正、醍醐忠重、多田武雄、

西村祥治、松永貞市

|

| 軍令部 |

軍令部は、日本海軍の中央統括機関(海軍省と共同で行う)である。海軍省が内閣に従属し軍政・人事を

担当するのに対し、軍令部は天皇に直属し、その統帥を輔翼(ほよく)する立場から、海軍全体の作戦・指揮を

統括する。 長たるものは軍令部長(後に軍令部総長)であり、天皇によって海軍大将又は海軍中将が

任命される。また、次長は総長を 補佐する。この二官は御前会議の構成員でもある。

軍令部は主として作戦立案、用兵の運用を行う。また、戦時は連合艦隊司令長官が海軍の指揮・展開を

行うが、作戦目標は 軍令部が立案する。1933年10月 軍令海第5号軍令部令により冠の

"海軍"が外れ軍令部となり、海軍軍令部長から軍令部総長となる。 |

歴代

軍令部総長 |

| 1.仁礼景範 |

少将 |

1886年3月16日- |

海軍軍令部長から参謀本部次官、参謀本部海軍部長に改称 |

| 2.伊藤雋吉 |

少将 |

1889年3月8日- |

海軍参謀部長に改称 |

| 3.有地品之允 |

少将 |

1889年5月17日 |

|

| 4.井上良馨 |

少将 |

1891年6月17日 |

|

| 5.中牟田倉之助 |

中将 |

1892年12月12日 |

海軍軍令部長に改称。 |

| 6.樺山資紀 |

中将 |

1894年7月17日 |

|

| 7.伊東祐亨 |

中将 |

1895年5月11日 |

諸岡頼之、伊集院五郎、上村彦之丞、出羽重遠、伊集院五郎 |

| 8.東郷平八郎 |

大将 |

1905年12月20日 |

伊集院五郎、三須宗太郎 |

| 9.伊集院五郎 |

中将 |

1909年12月1日 |

藤井較一 |

| 10.島村速雄 |

中将 |

1914年4月22日 |

山下源太郎、佐藤鉄太郎、山屋他人、竹下勇 |

| 11.山下源太郎 |

大将 |

1920年10月1日 |

安保清種、加藤寛治、堀内三郎、斎藤七五郎 |

| 12.鈴木貫太郎 |

大将 |

1925年4月15日 |

斎藤七五郎、野村吉三郎、末次信正 |

以下昭和期は省略 |

| 組織 |

1893年5月の海軍軍令部発足時の組織は次の通りであった

・海軍軍令部長(大将又は中将)

・副官2人(大尉)

・第1局(出師、作戦、沿岸防禦の計画、艦隊、軍隊の編制及び軍港、要港に関する

事項についての部事を分担する。局長は大佐、局員は少佐2人、大尉4人。)

・第2局(教育訓練の監視、諜報及び編纂に関する事項についての部事を分担する。

局長は大佐、局員は少佐1人、大尉3人、局員ではない職員として機関少監又は

大機関士1人、海軍編修1人、海軍編修書記5人

・出仕将校(臨時に佐官又或いは大尉4人を置くことができた。)

・公使館附将校(佐官或いは大尉8人)

・海軍文庫主管(大尉)

・書記3人、技手1人

|

| 連合艦隊 |

軍令部官房主事である山本権兵衛大佐が「警備艦隊」を「西海艦隊」と改名し、「常備艦隊」と「西海艦隊」を

もって 「連合艦隊」を組織するという案を出した。これが連合艦隊編成のきっかけとなり、日清戦争開戦の

6日後にはじめて 連合艦隊が編成された。以降日露戦争など戦時や演習時のみ臨時に編成されていたが、

大正12年以降常設となった。 連合艦隊は天皇に直属する連合艦隊司令長官がこれを統括し、

軍令に関しては軍令部総長の、軍政に関しては海軍大臣の 指示を受ける。

|

| 戦史 |

連合艦隊旗艦が出撃した海戦のみ示す。

日清戦争

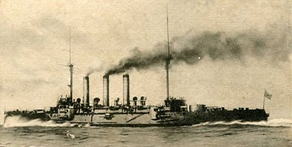

・黄海海戦 (日清戦争)(明治27年(1894年)9月17日)- 旗艦:防護巡洋艦 松島

・威海衛海戦(明治28年(1895年)2月12日終結)- 旗艦:防護巡洋艦 松島

日露戦争

・黄海海戦 (日露戦争)(明治37年(1904年)8月10日)- 旗艦:戦艦 三笠

・日本海海戦(明治38年(1905年)5月27、28日)- 旗艦:戦艦 三笠

|

連合艦隊

司令長官 |

親補職で、中将以上の艦隊司令長官か鎮守府長官から海軍大臣が推薦し、

天皇が任命した。連合艦隊は、日本海軍の花形の実戦部隊であり、連合艦隊司令長官

には海軍大臣や軍令部総長以上の知名度と人気がある。士官が一度はなりたいものが

(戦艦の)艦長と(連合艦隊)司令長官と言われたほど

|

歴代

連合艦隊

司令長官 |

| 歴代連合艦隊司令長官 |

|

歴代連合艦隊参謀長 |

| 1.伊東祐亨中将 |

明治27年7月19日 - |

|

1.鮫島員規 大佐 |

1894年7月19日 - |

| 2.有地品之允中将 |

明治28年5月11日 |

|

2.出羽重遠 大佐 |

1894年12月17日 - |

| 3.東郷平八郎中将 |

明治36年12月28日- |

|

3.上村彦之丞 大佐 |

1895年7月25日 - |

| 4.東郷平八郎大将 |

明治38年6月14日- |

|

4.島村速雄 大佐 |

1903年12月28日 - |

| 5.伊集院五郎中将 |

明治41年10月8日- |

|

5.加藤友三郎 少将 |

1905年1月12日 - |

| 6.吉松茂太郎中将 |

大正4年11月1日 - |

|

6.(兼)山下源太郎 大佐 |

1908年10月8日 - |

| 7.吉松茂太郎中将 |

大正5年9月1日 - |

|

7.(兼)山中柴吉 少将 |

1915年11月11日 - |

| 8.吉松茂太郎大将 |

大正6年10月1日 - |

|

8.(兼)堀内三郎 少将 |

1916年9月1日 - |

| 9.山下源太郎大将 |

大正7年9月1日 - |

|

9.(兼)堀内三郎 少将 |

1917年10月1日 - |

| 10.山下源太郎大将 |

大正8年6月1日 - |

|

10.(兼)斎藤半六 少将 |

1918年9月1日 - |

| 11.山屋他人大将 |

大正9年5月1日 - |

|

11.(兼)舟越楫四郎 少将 |

1919年6月1日 |

| 12.栃内曽次郎大将 |

大正9年8月24日 - |

|

12.(兼)吉岡範策 少将 |

1920年5月1日 - |

| 13.栃内曽次郎大将 |

大正10年5月1日 - |

|

13.(兼)吉岡範策 少将 |

1921年5月1日 - |

| 14.竹下勇中将 |

大正11年12月1日- |

|

14.(兼)白根熊三 少将 |

1921年12月1日 - |

| 15.鈴木貫太郎大将 |

大正13年1月27日 - |

|

15.(兼)樺山可也 少将 |

1923年12月1日 - |

| 16.岡田啓介大将 |

大正13年12月1日 - |

|

16.(兼)原敢二郎 少将 |

1924年11月10日 - |

| 17.加藤寛治中将 |

大正15年12月10日- |

|

17.(兼)大湊直太郎 少将 |

1925年12月1日 - |

| |

|

|

18.(兼)高橋三吉 少将 |

1926年11月1日 - |

以下昭和期は省略 |

| 歴代旗艦 |

防護巡洋艦「松島」 戦艦「三笠」 戦艦「敷島」 戦艦「金剛」 |

| |

|

| 日清戦争当時の海軍組織と艦船 |

| 海軍省 |

| 海軍大臣 |

西郷従道 大将 |

元帥海軍大将 |

| 軍令部総長 |

樺山資紀 中将 |

海軍大将 |

連合艦隊司令長官

|

伊東祐亨 中将 |

元帥海軍大将 |

| 連合艦隊参謀長 |

1.鮫島員規 大佐 |

海軍大将 |

| 2.出羽重遠 大佐 |

海軍大将 |

| 海軍次官 |

伊藤雋吉 少将 |

|

| 軍務局長 |

(兼)伊藤雋吉 中将 |

|

| 医務局長 |

実吉安純 軍医総監 |

|

| 海軍大学校 |

坪井航三 中将 |

|

| 海軍兵学校 |

吉島辰寧 |

|

| 海軍機関学校 |

1.吉田貞一 機関大監 |

|

| 参謀長 |

1.鮫島員規 大佐 |

海軍大将 |

|

2.出羽重遠 大佐 |

海軍大将 |

|

日清戦争の

主力艦隊編制 |

1882年、旗艦扶桑以下11隻の軍艦で初の常設艦隊である「中艦隊」を編成、1885年には

固有名称を有する「常備小艦隊」(扶桑以下8隻)に再編成され、1889年には常備艦隊

(浪速以下6隻)へと改編された。

日清戦争前の1894年には旧式艦や小型艦からなる「西海艦隊」

(編成時名称は警備艦隊)が編成され、常備艦隊と西海艦隊を合わせた「連合艦隊」が

設立された。また、艦隊の根拠地として鎮守府が設置された。

まず1876年に東海鎮守府が横浜に仮設され、1884年には横須賀に移転

・横須賀鎮守府となった。

1889年に呉鎮守府と佐世保鎮守府、1901年には舞鶴鎮守府が設立された。

鎮守府の直轄組織として造船所を主体とした軍需工場である海軍工廠がおかれた。

連合艦隊主力

本隊:司令官 伊東祐亨中将 参謀長: 鮫島員規 大佐

巡洋艦:松島(旗艦)4217t 巡洋艦:千代田 2439t 巡洋艦:高千穂 3079t

巡洋艦:橋立 4217t 巡洋艦:厳島 4217t

第一遊撃隊

司令官:坪井航三海軍少将、参謀:中村静嘉大尉 釜屋忠道大尉

巡洋艦:吉野(旗艦)4216t 艦長:河原要一大佐) 常備艦隊

巡洋艦:秋津洲 3150t (艦長心得:上村彦之丞少佐)

巡洋艦:浪速 3709t (艦長:東郷平八郎大佐)

第二遊撃隊

司令官:

巡洋艦:葛城(旗艦)1480t (心得)小田亨 少佐 西海艦隊

巡洋艦:天龍 1547t 艦長:世良田亮 大佐

巡洋艦:高雄 1774t 艦長:沢良煥 大佐

巡洋艦:大和 1480t 艦長:上村正之丞 大佐

水雷艦隊

司令:

水雷艇:第七号、十二号、十三号、二十二号、二十三号

運送船隊

輸送船:門司丸 砲艦:愛宕 614t 砲艦:麻耶 614t 軍艦:筑紫 1947t

軍艦:赤城

その他日清戦争参戦の艦船

甲鉄艦:扶桑 3714t 軍艦:比叡 3178t 戦艦:金剛 3178t 巡洋艦:天城 962t

巡洋艦:海門 1381t 巡洋艦:大和 1480t 巡洋艦:武蔵 1480t

|

日清戦争の

以後

艦隊編制 |

歴代旗艦

防護巡洋艦「松島」(日清戦争) 戦艦「三笠」(日露戦争) 戦艦「敷島」 戦艦「金剛」

|

| 第一艦隊 |

第一艦隊

の履歴 |

(1903年12月28日新編~1944年2月25日解隊)

1903年12月26日に常備艦隊を二分割して編制した。この時に分離した第二艦隊とともに

常設艦隊となり、日露戦争で活躍した。それ以降、何度も第二艦隊とともに

連合艦隊を編制してい

沿革

1903年12月28日 常備艦隊を分割して創設。

1904年8月10日 黄海海戦

1905年5月27日 日本海海戦

12月20日 連合艦隊解散。以後1922年まで連合艦隊は臨時編制となる。

編制

1903年12月28日 新編時の編制

・第1戦隊:三笠、朝日、富士、八島、敷島、初瀬、宮古

・第3戦隊:千歳、高砂、笠置、吉野

・第1駆逐隊 ・第2駆逐隊 ・第3駆逐隊 ・第1艇隊 ・第14艇隊

1914年8月18日 臨時体制時の編制

・第1戦隊:摂津、河内、安芸、薩摩

・第3戦隊:鞍馬、筑波、金剛、比叡

・第5戦隊:三笠、肥前、敷島

・第1水雷戦隊:音羽

・第1駆逐隊 ・第2駆逐隊 ・第16駆逐隊 ・第17駆逐隊

1922年12月1日 連合艦隊常設時の編制

・第1戦隊:長門、陸奥、伊勢、日向

・第3戦隊:球磨、多摩、大井

・第1水雷戦隊:龍田

・第25駆逐隊 ・第26駆逐隊 ・第27駆逐隊 ・第28駆逐隊

・第1潜水戦隊:筑摩、満州

・第4潜水隊 ・第6潜水隊

以下昭和期は省略 |

第一艦隊

歴代司令長官 |

| 1.東郷平八郎 中将 :1903年12月28日- ※連合艦隊司令長官を兼任 |

| 2.東郷平八郎 大将 :1905年6月14日- ※連合艦隊司令長官が直率(実質的に東郷大将の続投) |

| 3.片岡七郎 中将 :1905年12月20日- |

| 4.有馬新一 中将 :1906年11月22日- |

| 5.伊集院五郎 中将:1908年5月26日- ※連合艦隊司令長官を兼任 |

| 6.上村彦之丞 中将:1909年12月1日- |

| 7.出羽重遠 中将:1911年12月1日- |

| 8.加藤友三郎 中将:1913年12月1日- |

| 9.藤井較一 中将:1915年8月10日- 連合艦隊司令長官を兼任 |

| 10.吉松茂太郎 中将:1915年9月23日- 連合艦隊司令長官を兼任 |

| 11.山下源太郎 中将:1917年12月1日- 連合艦隊司令長官を兼任 |

| 12.山屋他人 大将:1919年12月1日- 連合艦隊司令長官を兼任 |

| 13.栃内曽次郎 大将:1920年8月24日-連合艦隊司令長官を兼任 |

| 14.竹下勇 中将:1922年7月27日- 連合艦隊司令長官を兼任 |

| 15.鈴木貫太郎 大将:1924年1月27日- |

| 16.岡田啓介 大将:1924年12月1日- |

歴代参謀長

| 1.島村速雄 大佐:1903年12月28日- ※連合艦隊参謀長を兼任 |

| 2.加藤友三郎 少将:1905年1月12日- ※連合艦隊参謀長を兼任 |

| 3.加藤友三郎 少将:1905年6月14日-連合艦隊司令長官を兼任 |

| 4.藤井較一 少将:1905年12月20日- |

| 5.山下源太郎 大佐:1906年11月22日-連合艦隊参謀長を兼任 |

| 6.財部彪 大佐:1908年12月10日- |

| 7.野間口兼雄 少将:1909年12月1日- |

| 8.秋山真之 大佐:1911年3月11日- |

| 9.竹下勇 大佐:1912年12月1日- |

| 10.佐藤鉄太郎 少将:1913年12月1日- |

| 11.山路一善 大佐:1914年4月17日- |

| 12.山中柴吉 少将:1914年12月1日- 連合艦隊参謀長を兼任 |

| 13.堀内三郎 少将:1915年12月13日-連合艦隊参謀長を兼任 |

| 14.斎藤半六 少将:1917年12月1日-連合艦隊参謀長を兼任 |

| 15.舟越楫四郎 少将:1918年12月1日- 連合艦隊参謀長を兼任 |

| 16.吉岡範策 少将:1919年12月1日-連合艦隊参謀長を兼任 |

| 17.白根熊三 少将:1921年12月1日- 一艦隊参謀長は連合艦隊参謀長を常時兼任 |

| 18.樺山可也 少将:1923年12月1日- |

| 19.原敢二郎 少将:1924年11月10日- |

| 20.大湊直太郎 少将:1925年12月1日- |

| 21.高橋三吉 少将:1926年11月1日- |

以下昭和期は省略

|

| 第二艦隊 |

第二艦隊

履歴 |

1903年の創設から1945年の壊滅まで常時編制された。巡洋艦・巡洋戦艦を

主力とする前線部隊である

1904年2月9日 仁川沖海戦に第4戦隊が参加。 8月14日 蔚山沖海戦

1905年5月27日 日本海海戦。

1914年8月18日 第一次世界大戦臨戦態勢が完成。

10月18日 膠州湾哨戒中の敷設艦「高千穂」戦没

10月31日 第二戦隊による青島艦砲射撃開始、

陸軍の総攻撃により11月7日青島陥落。

1919年12月1日 第一艦隊より第一潜水戦隊が転入し、最前線偵察力を担う。

1921年12月1日 艦艇削減により一時解散。

1922年12月1日 1年ぶりに再建。

編制

1903年12月28日 新編時の編制

・第2戦隊:出雲、吾妻、浅間 、八雲、常磐、磐手、千早

・第4戦隊:浪速、高千穂、明石、新高

・第4駆逐隊:速鳥、春雨、村雨、朝霧

・第5駆逐隊:陽炎、叢雲、夕霧、不知火

・第9艇隊

・第20艇隊

1914年8月18日 第一次世界大戦臨戦態勢時の編制

・第2戦隊:周防、石見、丹後、沖島、見島

・第4戦隊:磐手、八雲、常磐

・第6戦隊:千歳、秋津洲、千代田

・第2水雷戦隊:利根

・第9駆逐隊 ・第12駆逐隊 ・第13駆逐隊

・附属:高千穂、松江、若宮丸、関東丸、八幡丸、2個掃海隊、測量班

1922年12月1日 再編制時の編制

・第4戦隊:金剛 、比叡、霧島

・第5戦隊:名取、長良、鬼怒

・第2水雷戦隊:北上

・第1駆逐隊:野風、波風、沼風、神風

・第3駆逐隊:汐風、夕風、太刀風、帆風

・第2潜水戦隊:矢矧、韓崎

・第14潜水隊:呂26、呂27、呂28

・第16潜水隊:呂17、呂18、呂19

以下昭和期は省略 |

第二艦隊

歴代

司令長官 |

| 歴代第二艦隊司令長官 |

|

歴代第二艦隊参謀長 |

| 1.上村彦之丞 中将:1903年10月27日 -日露戦争 |

|

1.加藤友三郎 少将:1903年12月28日 -日露戦争 |

| 2.出羽重遠 中将:1905年12月20日 - |

|

2.藤井較一 少将:1905年1月12日 - |

| 3.伊集院五郎 中将:1906年11月22日 - |

|

3.山屋他人 少将:1905年12月20日 - |

| 4.出羽重遠 中将:1908年5月26日 - |

|

4.竹下勇 少将:1907年9月28日 - |

| 5.島村速雄 中将:1909年12月1日 - |

|

5.有馬良橘 大佐:1907年12月27日 - |

| 6.吉松茂太郎 中将:1911年12月1日 - |

|

6.松村龍雄 大佐:1908年11月20日 - |

| 7.伊地知季珍 中将:1912年12月1日 - |

|

7.高木七太郎 大佐:1909年12月1日 - |

| 8.加藤定吉 中将:1913年12月1日 - |

|

8.安保清種 少将:1911年12月28日 - |

| 9.名和又八郎 中将:1915年2月5日 - |

|

9.吉田清風 少将:1912年12月1日 - |

| 10.八代六郎 中将:1915年12月13日 - |

|

10.(心得)加藤寛治 大佐:1913年2月1日 - |

| 11.東伏見宮依仁 中将:1917年12月1日 - |

|

11.永田泰次郎 少将:1915年12月13日 - |

| 12.山屋他人 中将:1918年6月13日 - |

|

12.下村延太郎 大佐:1916年12月1日 - |

| 13.伏見宮博恭 中将:1919年12月1日 - |

|

13.百武三郎 少将:1917年9月15日 - |

| 14.鈴木貫太郎 中将:1920年12月1日 - |

|

14.中川繁丑 大佐:1918年11月10日 - |

| 15.中野直枝 中将:1922年12月1日 - |

|

15.吉川安平 少将:1919年12月1日 - |

| 16.加藤寛治 中将:1923年6月1日 - |

|

16.松村菊勇 少将:1920年12月1日 - |

| 17.斎藤半六 中将:1924年12月1日 - |

|

17.中村良三 少将:1922年12月1日 - |

| 18.谷口尚真 中将:1925年9月16日 - |

|

18.安東昌喬 少将:1923年11月6日 - |

| 19.吉川安平 中将:1926年12月10日 - |

|

19.島祐吉 少将:1924年12月1日 - |

| |

|

20.米内光政 少将:1925年12月1日 - |

| |

|

21.松山茂 少将:1926年12月1日 - |

以下昭和期は省略 |

| 第三艦隊 |

第三艦隊

履歴 |

常設だった第一艦隊・第二艦隊と違い、必要に応じて編制・解散される特設艦隊で

あったため、日露戦争から太平洋戦争までの間に六代にわたって編制と解散を繰り返た

1903年12月の臨戦編制において、大本営直轄で警備・哨戒を担当するために老朽艦を

集めて編制した。1904年3月より連合艦隊に編入された。艦隊行動を想定していない

寄せ集め部隊のため「滑稽艦隊」と揶揄されたが、陸軍部隊の金州上陸支援、

来航するバルチック艦隊探知のためのインドシナ捜索、そして日本海海戦当日の

発見から敵情報告と、日本の勝利に大きく貢献している。樺太作戦の上陸支援の

際には再編された。1905年12月の連合艦隊解散式と同時に解散した。

編制

1903年12月28日 新編時の編制

・第5戦隊:厳島、橋立、松島、鎮遠

・第6戦隊:和泉、須磨、秋津洲、千代田

・第7戦隊:扶桑、平遠、海門、磐城、鳥海、愛宕、済遠、筑紫、摩耶、宇治

・附属:豊橋、(仮装巡洋艦)有明丸、亜米利加丸

歴代司令長官

1.片岡七郎中将

歴代参謀長

1.中村静嘉大佐 1903年12月28日~

2.斎藤孝至大佐 1905年1月12日~1905年11月2日(解散)

二代(1908年12月24日南清艦隊より改称~1915年12月25日解散)

1905年12月より、本土に第一・第二艦隊を常設する一方、中国大陸には邦人保護を

名目とした「南清艦隊」を編制して派遣した。この南清艦隊を改名したのが二代目の

第三艦隊である。のちの海外派遣部隊と同様に司令部を置かず、指揮官は司令官で

あり、参謀も2名のため参謀長も定められていない。辛亥革命発生にともなって河川砲艦を

大幅に増強された。

編制

1908年12月24日 南清艦隊より改称時の編制 新高、対馬、和泉、隅田、伏見

歴代司令官

1.寺垣猪三少将 (南清艦隊司令官より留任)~

2.川島令次郎少将 1910年12月1日~

3.名和又八郎少将 1912年4月20日~

4.土屋光金少将 1914年3月25日~

5.財部彪中将 1915年2月5日~1915年12月25日(解散)

歴代参謀長

飯田久恒大佐 1913年9月13日 -

(兼)飯田久恒 大佐:1913年12月1日 -

吉川安平 中佐:1914年8月8日 -

三代(1915年12月25日新編~1922年12月1日解散)

第一次世界大戦に対応した臨戦編制において、南方に進出した第二艦隊の

留守部隊として編制した。三笠がこの艦隊の一員として進出した際に座礁事故を

起こしている。第一次世界大戦の終結、

編制

1915年12月25日 新編時の編制

・第5戦隊:鹿島、肥前、敷島

・第6戦隊:対馬、新高、秋津洲、明石

・第3水雷戦隊:春日

・第5駆逐隊

・第14駆逐隊

歴代司令長官

1.村上格一中将 1915年12月13日~

2.有馬良橘中将 1917年4月6日~

3.黒井悌次郎中将 1918年12月1日~

4.野間口兼雄中将 1919年12月1日~

5.小栗孝三郎中将 1920年12月1日~

6.鈴木貫太郎中将 1921年12月1日~

7.中野直枝中将 1922年7月27日~1922年12月1日(解散)

歴代参謀長

1.高木七太郎 少将 1915年12月13日 - 5.古川鈊三郎 少将 1918年12月1日 -

2.平賀徳太郎 大佐 1916年4月1日 - 6.内田虎三郎 少将 1919年6月10日 -

3.飯田久恒 大佐 1917年3月19日 - 7.田口久盛 少将 1920年11月20日 -

4.斎藤七五郎 少将 1917年12月1日 - 8.小松直幹 少将 1921年12月1日 -

以下解散後昭和期は省略

|

| 第四艦隊 |

第四艦隊

履歴 |

旧日本海軍の部隊の一つ。日露戦争末期に陸軍の樺太上陸支援のために編成された

部隊と、日中戦争で増援のために編制され華北方面に進出した部隊

太平洋戦争時に南洋諸島防衛を目的に編制された部隊の三つがある。

第四艦隊(初代)

1905年6月14日、樺太作戦のために編成された。老朽艦に小破の状態で鹵獲した

バルチック艦隊の艦艇を加え、陸軍支援のために樺太へ向かった。戦争はその後終結し、

凱旋観艦式での披露を終えて12月20日に解散した。

編制

・第7戦隊:鎮遠、壱岐、沖島、見島 ・第8戦隊:厳島、橋立、松島

・第9戦隊:鳥海、摩耶、赤城、宇治 ・第1艇隊 第10艇隊 第11艇隊 第15艇隊 第20艇隊

附属:満州、台南丸

司令長官 参謀長

1.出羽重遠中将 1.山屋他人少将

以下昭和期は省略 第五艦隊~第八艦隊は昭和に新設される

|

| 南清艦隊 参考 |

南清艦隊

構成 |

南清艦隊(なんしん)とは、日露戦争後の明治38年)12月に編成された、

日本海軍の艦隊の一つである。

日露戦争の講和が成立し、中国大陸、特に長江沿岸に日本人が進出するようになり、

邦人の生命と権益を守るため防護巡洋艦・砲艦により編成された。

南清艦隊は、辛亥革命勃発にあわせて戦力を強化し、明治41年)12月24日、

第三艦隊に改名した

所属艦艇

・高千穂→浪速(1908年1月1日より)→新高(1908年8月28日より)

・対馬(1908年8月28日より)

・千歳→秋津洲(1906年6月1日より)→和泉(1908年1月1日 - 10月6日)

・宇治(1908年8月28日まで、1908年10月6日 -)

・隅田

・伏見(1906年11月22日より)

歴代司令官 参謀

武富邦鼎 少将:1905年12月20日 - 野崎小十郎 少佐:1905年12月20日 -

玉利親賢 少将:1906年11月22日 - 小林躋造 大尉:1905年12月20日 -

寺垣猪三 少将:1908年8月28日 - 鳥巣玉樹 大尉:1906年8月3日 -

四竈孝輔 大尉:1907年8月5日 -

飯田延太郎 少佐:1908年4月20日 -

伊集院俊 少佐:1908年11月20日 -

加藤隆義 大尉:1908年11月20日 -

|

| 日露戦争の連合艦隊組織(日本海海戦時) |

|

|

| 明治期の日本艦艇総覧 (日露戦争の参戦艦を主に記載) |

| |

1903年12月28日 新編制(日露戦争) |

|

第1艦隊 第1艦隊司令長官:東郷平八郎 大将 (連合艦隊司令長官と兼務)

|

| 第1艦隊 第1戦隊 第戦隊司令官:三須宗太郎少将 |

|

|

第1艦隊 第1戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦 |

| 起工 |

イギリスのヴィッカース |

|

日露戦争時の連合艦隊旗艦 |

| 就役 |

1902年3月1日 |

|

|

| 排水量 |

15,140トン(常備) |

|

| 全長/全幅 |

131.7m、23.2m |

|

| 機関 |

|

|

| 最大速力/馬力 |

18ノット、15000馬力 |

|

| 兵員 |

860名 |

|

| 兵装 |

主砲 40口径30.5センチ連装砲2基4門 |

|

|

| 副砲 40口径15.2センチ単装砲14門 |

同型 |

同型:敷島、初瀬、朝日 |

| 対水雷艇砲 40口径7.6センチ単装砲20門 |

海戦

履歴 |

旅順口攻撃、旅順口閉塞作戦、 黄海海戦

日本海海戦 |

| 47ミリ単装砲16基 |

| 魚雷発射管 45センチ発射管4門 |

その後 |

明治38年9月11日佐世保港内での

爆発事故により沈没。 |

| 装甲 |

KC(クルップ)鋼 |

| 舷側:9インチ(229mm) |

除籍 |

大正12年)9月20日 - 除籍 |

| 甲板:3インチ(76mm) |

|

|

|

| 歴代艦長 |

早崎源吾 大佐:1901年5月1日 -

中尾雄 大佐:1903年1月12日 -

伊地知彦次郎 大佐:1903年9月26日 -

井手麟六 大佐:1906年8月30日 -

途中省略

八角三郎 大佐:1922年5月30日 -

兼)小山武 大佐:1922年9月8日 -

(兼)田村丕顕 大佐:1922年11月10日 -

丸尾剛 大佐:1923年6月1日

|

| 逸話 |

・日本海海戦でロシア海軍バルチック艦隊と交戦した。この海戦で三笠は113名の

死傷者を出した。

・日露戦争終結直後の1905年(明治38年)9月11日に、佐世保港内で後部弾薬庫の

爆発事故のため沈没 この事故では339名の死者を出した。

・明治39年)8月8日浮揚、佐世保工廠で修理され明治41年)4月24日

第1艦隊旗艦として現役に 現役に戻った。海軍凱旋式は戦艦敷島が

三笠に代わって旗艦となった。

|

|

朝日

(戦艦) |

第1艦隊 第1戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦 |

| 起工 |

英国 ジョン・ブラウン社 |

|

|

| 就役 |

1900年7月31日 |

|

|

| 排水量 |

15,200トン(常備) |

|

| 全長/全幅 |

29.62m/22.92m |

|

| 機関 |

ベルビール缶25基 |

|

| 3気筒3段膨張レシプロ2基 |

|

| 最大速力/馬力 |

18ノット 15000馬力 |

|

| 兵員 |

836名 |

|

| 兵装 |

主砲 40口径30.5センチ連装砲2基 |

|

|

| 40口径15.2cm単装砲14基砲10基 |

同型 |

|

| 40口径7.6cm単装砲20基 |

海戦履歴 |

旅順口攻撃、旅順口閉塞作戦、

海海戦日本海海戦 |

| 47mm単装砲12基 |

|

| 45cm水上魚雷発射管4門 |

その後 |

昭和17年5月25日シンガポールカムラン湾

米潜「サーモン」の魚雷を受け転覆沈没

40年間以上に渡り活躍した。 |

| 装甲 |

HS(ハーベイ・ニッケル)鋼 |

|

| 舷側:最大9インチ(229mm)) |

|

| 甲板:最大4インチ(102mm) |

|

|

|

| 歴代艦長 |

| 歴代艦長 |

|

日露戦争後の履歴 |

| 三須宗太郎 大佐:1900年1月12日 - |

|

1918年 第一次世界大戦でウラジオストック作戦に参加。 |

| 橋元正明 大佐:1901年7月3日 - |

|

1923年4月1日 特務艦に編入し、練習特務艦となる。 |

| 小倉鋲一郎 大佐:1902年5月24日 - |

|

1937年8月16日 工作艦に類別変更 |

| 山田彦八 大佐:1903年11月21日 - |

|

1941年 カムラン湾に進出、太平洋戦争に参加 |

| 野元綱明 大佐:1904年6月6日 - |

|

1942年5月26日 南シナ海で米潜「サーモン」の雷撃で沈没。 |

| 途中省略 |

|

6月15日 除籍 |

| 森野草六郎 大佐:1940年11月15日 - |

|

|

| 田村劉吉 大佐:1941年9月13日 - |

|

|

|

|

富士

(戦艦) |

第1艦隊 第1戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦 |

| 起工 |

英国 テームズ鉄工所 |

|

|

| 就役 |

1897年8月17日 |

|

| 排水量 |

常備:12,533トン |

| 全長/全幅 |

114.0m/22.3m |

| 機関 |

円缶10基 |

|

3気筒3段レシプロ2基 |

| 最大速力/馬力 |

18.25ノット軸、13,500馬力 |

| 兵員 |

726名 |

|

30.5cm40口径連装砲2基 |

|

|

|

15.2cm40口径単装砲10基 |

同型 |

|

| 兵装 |

47mm単装砲24基 |

海戦履歴 |

旅順口攻撃、旅順口閉塞作戦、 黄海海戦 |

|

45cm水上魚雷発射管1門 |

|

日本海海戦 |

|

45cm水中魚雷発射管4門 |

その後 |

ワシントン軍縮条約により特務艦(運送艦)、

後に練習特務艦となった。

昭和元年,須賀吉倉海岸に繋留終戦直前の

空襲により炎上し着底、戦後に解体 |

|

複合装甲舷側:最大18インチ(457mm) |

| 装甲 |

甲板:最大4インチ(102mm) |

|

司令塔:14インチ(356mm) |

|

|

|

| 富士の履歴 |

| 歴代艦長 |

|

日露戦争後の履歴 |

| 1.三浦功 |

1896年11月21日 - |

|

1912年8月28日 一等海防艦に類別変更 |

| 2.鹿野勇之進 |

1898年1月22日 - |

|

1913年 運用術練習艦に指定 |

| 3.舟木錬太郎 |

1899年3月22日 - |

|

1922年9月1日 特務艦に編入、運送艦に類別 |

| 省略 |

|

|

1922年12月1日 練習特務艦に類別変更 |

| 9.松本和 |

1903年9月26日 - |

|

1926年 吉浦海岸に定繋 |

| 10.坂本一 |

1905年11月2日 - |

|

1934年 推進器を撤去 |

| 以下省略 |

|

|

1939年 勝力岬付近へ移動 |

| |

|

|

1945年7月18日 被爆、着底 |

| |

|

|

1945年11月30日 除籍 |

|

|

| 八島(戦艦) |

第1艦隊 第1戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦 富士型戦艦の2番艦 |

| 起工 |

英国 アームストロング社 |

|

|

| 就役 |

1897年9月9日 |

|

| 排水量 |

常備:12,320トン |

| 全長/全幅 |

113.4m/22.5m |

| 機関 |

円缶10基3気筒3段レシプロ2基 |

| 2軸、13,500馬力 |

| 最大速力/馬力 |

18.25ノット/2軸、13,500馬力 |

| 兵員 |

741名 |

| 兵装 |

30.5cm40口径連装砲2基 |

|

|

| 15.2cm40口径単装砲10基 |

同型 |

富士 |

| 47mm単装砲24基 |

海戦履歴 |

旅順口攻撃、旅順口閉塞作戦、 |

| 45cm水上魚雷発射管1門 |

その後 |

老鉄山南東沖で2度触雷 沈没 |

| 45cm水中魚雷発射管4門 |

1904年 第1艦隊第1戦隊の4番艦として

日露戦争に参加。2月9日から旅順口攻撃、

旅順港閉塞作戦に参加

5月15日 老鉄山南東沖で2度触雷、

約6時間半後に沈没 |

| 複合装甲舷側:最大18インチ(457mm) |

| 装甲 |

甲板:最大4インチ(102mm) |

| 司令塔:14インチ(356mm) |

|

| 歴代艦長 |

| 1.有馬新一 |

大佐 |

1896年12月11日 - |

| 2.片岡七郎 |

大佐 |

1897年12月27日 - |

| 3.内田正敏 |

大佐 |

1898年11月2日 - |

| 省略 |

大佐 |

|

| 7.岩崎達人 |

大佐 |

1902年10月23日 - |

| 8.坂本一 |

大佐 |

1903年10月27日 - |

|

|

敷島

(戦艦) |

第1艦隊 第1戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

敷島型戦艦の1番艦である。艦名は日本全体の美称の一つ。

|

| 起工 |

英国 テムズ鉄工造船所 |

|

|

| 就役 |

1900年1月26日 |

|

| 排水量 |

常備:14,850トン |

| 全長/全幅 |

133.5m/23.0m |

| 機関 |

ベルビール缶25基 |

|

3気筒3段レシプロ2基 |

| 最大速力/馬力 |

18.0ノット/2軸、14,500馬力 |

| 兵員 |

836名 |

|

40口径30.5cm連装砲2基 |

|

40口径15.2cm単装砲14基 |

同型 |

|

| 兵装 |

40口径7.6cm単装砲20基 |

海戦履歴 |

旅順口攻撃、旅順港閉塞作戦 |

|

47mm単装砲12基 |

黄海海戦、 日本海海戦 |

|

45cm水上魚雷発射管1門 |

その後 |

|

|

45cm水中魚雷発射管4門 |

1921年9月1日 一等海防艦 |

|

HS(ハーベイ・ニッケル)鋼 |

1923年4月1日 練習特務艦 |

| 装甲 |

舷側:最大9インチ(229mm) |

1945年11月20日 除籍 |

|

甲板:最大4インチ(102mm) |

|

|

|

| 敷島の履歴 |

| 歴代艦長 |

|

|

|

| 1.三善克己 |

大佐 |

1899年7月25日 - |

・1925年から佐世保に定繋 |

| 2.向山慎吉 |

大佐 |

1900年5月20日 - |

・1945年11月20日 除籍 |

| 3.伊東義五郎 |

大佐 |

1900年12月6日 - |

1947年 佐世保船舶工業で解体 |

| 省略 |

大佐 |

|

|

| 6.寺垣猪三 |

大佐 |

1903年7月7日 - |

|

| 7.吉松茂太郎 |

大佐 |

1905年6月14日 - |

|

| 以下省略 |

|

|

|

|

|

初瀬

(戦艦) |

第1艦隊 第1戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦 日露戦争:旅順港封鎖参戦にて衝突にて沈没

敷島型戦艦の1番艦でである艦名の由来は奈良県を流れる初瀬川による。

|

| 起工 |

英国 アームストロング社エルジック工場 |

|

|

| 就役 |

1901年1月18日 |

|

| 排水量 |

常備:15,000トン |

| 全長/全幅 |

134.1m/23.5m |

| 機関 |

ベルビール缶25基 石炭1,643トン |

| 3気筒3段レシプロ2基 |

| 最大速力/馬力 |

18.0ノット/2軸、14,500馬力 |

| 兵員 |

836名 |

| 兵装 |

40口径30.5cm連装砲2基 |

| 40口径15.2cm単装砲14基 |

同型 |

敷島、 |

| 40口径7.6cm単装砲20基 |

海戦履歴 |

旅順口攻撃、旅順港閉塞作戦 |

| 47mm単装砲12基 |

その後 |

5月15日旅順港閉塞作戦で旅順港外、

老鉄山沖を航行中に左舷艦底に触雷し、

航行不能となる。航行中に左舷艦底に

触雷し、航行不能となる。

「笠置」が曳航準備をほとんど終えた

午後0時33分に2回目の触雷をし

後部火薬庫が誘爆、沈没 |

| 45cm水中魚雷発射管4門 |

| HS(ハーベイ・ニッケル)鋼 |

| 装甲 |

舷側:最大9インチ(229mm) |

| 甲板:最大4インチ(102mm) |

|

| 初瀬の履歴 |

| 歴代艦長 |

|

艦 歴 |

| 植村永孚 |

大佐 |

1900年8月1日 - |

|

1904年 第1艦隊第1戦隊所属で日露戦争に参加 |

| 梨羽時起 |

大佐 |

1901年7月5日 - |

|

2月9日から 旅順口攻撃、旅順港閉塞作戦に参加 |

| 島村速雄 |

大佐 |

1902年7月18日 - |

|

5月15日 旅順港沖で2度触雷し沈没 |

| 中尾雄 |

大佐 |

1903年10月27日 - |

|

1905年5月21日 除籍 |

|

|

春日

(装甲巡洋艦)

|

第1艦隊 第1戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

|

| 起工 |

アルゼンチンが発注。イタリアアンサルド社 |

|

|

| 就役 |

明治36年12月30日 日本海軍が購入 |

|

| 排水量 |

基準:7,700t |

| 全長/全幅 |

105.0m/18.7m |

| 機関 |

石炭専燃円缶8基+直立型三段膨張式 |

| 三気筒レシプロ蒸気機関2基2軸推進 |

| 最大速力/馬力 |

20.0ノット |

| 兵員 |

562名 |

| 兵装 |

25.4cm(40口径)単装砲1門 |

|

|

| 20.3cm(45口径)連装砲2門 |

同型 |

日進 |

| 15.2cm(40口径)単装砲14門 |

海戦履歴 |

黄海海戦,日本海海戦 |

| 7.6cm(40口径)単装砲8門 |

その後 |

第一次世界大戦でインド洋、南シナ海で

作戦昭和20年7月18日 横須賀において

米軍艦載機の爆撃を受け大破着底 |

| 45.7cm水中魚雷発射管単装4門 |

| 装甲 |

|

|

| 春日の履歴 |

| 歴代艦長 |

就任年月 |

|

艦 歴 |

| 大井上久麿大佐 |

1904年2月16日 |

|

明治36年12月30日 日本海軍が購入。春日と命名 |

| 加藤定吉大佐 |

1905年1月7日 |

|

明治37年5月14日、二等巡洋艦吉野との衝突事故 発生

(吉野沈没)。 |

| 仙頭武央大佐 |

1905年12月12日 |

|

大正3年(1914年)8月 第一次世界大戦 |

| 省略 |

|

|

大正10年(1921年)9月1日 一等海防艦 |

| 奥田貞吉大佐 |

1913年5月24日 |

|

大正14年(1925年)12月1日 運用術練習艦 |

| 坂本重国大佐 |

不詳 - |

|

昭和6年(1931年)6月1日 海防艦 |

| 省略 |

|

|

昭和17年(1942年)7月1日 練習特務艦 |

| (兼)中邑元司大佐 |

:1938年6月15日 - |

|

昭和20年(1945年)7月18日 横須賀において

米軍艦載機の爆撃を受け大破着底。11月30日 除籍 |

|

|

日進

(装甲巡洋艦)

|

第1艦隊 第1戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

|

| 日進の履歴 |

春日と同型で同じアルゼンチン海軍から買い取ったジュゼッペ・ガリバルディ級

装甲巡洋艦2隻のうちの1隻である。1903年に「春日 (装甲巡洋艦)」と共に

大日本帝国海軍が購入した。同型艦「春日」とともに第1艦隊第1戦隊に編入され、

黄海海戦や日本海海戦の主力として活躍した。

日本海海戦では少尉候補生として山本五十六(当時は高野姓)も乗艦している。

艦歴

明治37年(1904年)2月2日 一等巡洋艦に類別し日進と命名。

5月30日 第1艦隊第1戦隊に所属、第1戦隊旗艦。

8月10日 黄海海戦に参加

明治38年(1905年)5月27日 日本海海戦に参加

7月4日~ 第3艦隊第5戦隊に所属し、樺太占領作戦に参加

明治39年(1906年)11月22日 第1艦隊旗艦

大正3年第一次世界大戦により、北太平洋、ボルネオ、シンガポール、南太平洋警備

明治45年11月18日 乗組員の放火により火薬庫が爆発。死者2名、重軽傷者17名

大正10年(1921年)9月1日 一等海防艦

昭和6年(1931年)6月1日 海防

昭和10年(1935年)4月1日 除籍、廃艦

歴代艦長

竹内平太郎 大佐:1904年2月16日 - 川原袈裟太郎 大佐:1914年5月27日 -

福井正義 大佐:1905年12月12日 - 増田高頼 大佐:1915年5月1日 -

釜屋忠道 大佐:1906年10月22日 - 島内桓太 大佐:1915年12月13日 -

西山保吉 大佐:1907年8月5日 - 小牧自然 大佐:1916年12月1日 -

省略 以下省略

|

|

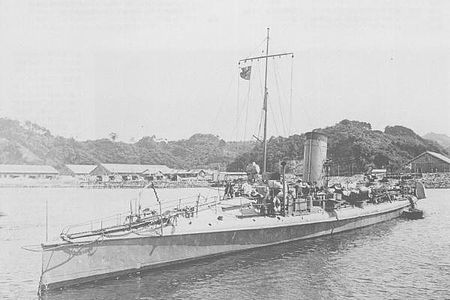

龍田

通報艦)

|

第1艦隊 第1戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

|

龍田の

履歴 |

| 起工 |

イギリスのアームストロング社エルジック工場 |

| 排水量 |

常備:650t |

|

| 全長/全幅 |

77.1m/8.38m |

| 機関 |

レシプロ蒸気機関2基2軸、円缶 |

| 最大速力/馬力 |

21.0kt |

| 兵 員 |

100名 |

|

12cm砲2基 |

| 兵装 |

47mm速射砲4基 |

|

魚雷発射管5門 |

|

歴代艦長

出羽重遠 少佐:1894年6月5日 - 釜屋忠道 中佐:1903年11月11日 -

向山慎吉 少佐:1894年11月2日 - 山縣文蔵 中佐:1905年3月15日 -

富岡定恭 少佐:1895年5月25日 -

四元賢助 中佐:1914年9月9日 - 渡辺真吾 中佐:不詳 -

船歴

1894年に竣工し、当初は水雷砲艦と称した。

1895年3月19日に横須賀に到着したが、戦闘には間に合わなかった。

1898年3月21日、通報艦に類別。

日露戦争に際しては、旅順攻略作戦、黄海海戦、日本海海戦等に参加。

1904年5月15日、触雷した戦艦「初瀬」「八島」の救援作業の帰途、濃霧により旅順港外の

光禄島南東岸に座礁

1912年8月28日、一等砲艦に類別を変更。1916年4月1日に除籍

|

|

| 第1艦隊 第1駆遂戦隊 司令:浅井正次郎大佐 |

白雲型

(駆遂艦) |

| 起工 |

イギリスのソーニクロフト社 |

|

| 排水量 |

常備:322トン |

|

| 全長/全幅 |

|

| 機関 |

2軸推進、7,000shp |

| 最大速力/馬力 |

31ノット |

|

8.0cm単装砲2基 |

|

8.0cm単装砲2基 |

| 兵装 |

57mm単装砲5基 |

| |

45cm水上発射管2門 |

同艦:白雲・朝潮 |

|

白雲

(しらくも)

駆遂艦 |

1902年(明治35年)2月13日就工

大正11年)4月1日、特務艇(二等掃海艇)に類別変更

大正14年)7月21日、豊後水道姫島沖で実艦標的として撃沈処分

日露戦争時の艦長

狭間光太少佐 |

朝潮

駆遂艦 |

1902年1月10日に進水し「朝潮」と命名 、1902年11月20日、横須賀に到着

1922年4月1日、特務艇(二等掃海艇)に類別変更

1923年4月1日、雑役船(標的船)に編入、1925年5月2日、廃船

日露戦争時の艦長

松永光敬少佐

|

|

暁型

(駆遂艦) |

| 起工 |

イギリスのヤーロー社 |

|

| 就役 |

1901年12月14日 |

|

| 排水量 |

常備:363トン |

| 全長/全幅 |

67.2m/6.3m |

| 機関 |

ヤーロー式石炭専焼缶4基 |

| 最大速力/馬力 |

31ノット 2軸推進、6,000shp |

| 兵員 |

|

|

8.0cm単装砲1基 |

| 兵装 |

57mm単装砲5基 |

|

45cm水上発射管2門 |

|

|

暁(あかつき)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦 末次直次郎大尉

1901年12月14日、イギリス・ヤーロー社で竣工、同年5月7日、横須賀に到着

1904年(明治37年)5月17日、旅順港閉塞作戦中、老鉄山南東沖で触雷沈没。

|

霞(かすみ)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦 第3駆遂隊へ 大島正毅少佐

日露戦争前は第1駆遂隊に所属

1902年2月14日イギリス・ヤーロー社で竣工、 1902年6月15日、横須賀に到着

大正2年)4月1日、除籍。同年8月23日、雑役船(掃海船、

のち標的船)に編入され、霞丸と改称。

|

|

春雨型

(駆遂艦) |

| 起工 |

国内 |

春雨型駆逐艦 |

| 就役 |

|

|

| 排水量 |

常備:375トン |

| 全長/全幅 |

69.2m/6.6m |

| 機関 |

2軸推進、6,000shp |

| 最大速力/馬力 |

29ノット |

| 兵員 |

|

| 兵装 |

8.0cm単装砲2基 |

| 57mm単装砲4基 |

| 48cm水上発射管2門 |

|

春雨

(はるさめ)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦

1903年(明治36年)6月26日、横須賀造船廠で竣工。

1911年(明治44年)11月24日、三重県的矢湾で荒天により擱座沈没。

|

吹雪

(ふぶき)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦

春雨型駆逐艦)で1905年(明治38年)2月28日、呉海軍工廠で竣工。

1924年12月1日、除籍

|

有明

(ありあけ)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦

春雨型駆逐艦で1905年(明治38年)7月30日、横須賀造船廠で竣工。

1924年(大正13年)12月1日、除籍。翌年4月10日、廃船認許。

|

|

雷 型

(駆遂艦) |

第2駆遂隊 司令艦 第二駆逐隊(司令:石田一郎中佐)

| 起工 |

イギリスのヤーロー社 |

|

| 排水量 |

305t(公試) |

|

| 全長/全幅 |

68.4m/6.26m |

| 機関 |

レシプロエンジン2軸 |

| 最大速力/馬力 |

31.0ノット、6,000馬力 |

| 兵員 |

55名 |

|

8cm砲×2、6cm砲×4 |

| 兵装 |

45cm魚雷発射管×2 |

|

|

雷

(いかづち)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦 篠原利七少佐

大正2年)10月10日、大湊港にて機関部が爆発事故を起こし船体が断裂し着底する。

|

朧

(おぼろ)

駆遂艦

(隊旗艦) |

日露戦争:日本海海戦参戦 竹村伴吾大尉

雷と同艦で、1899年11月1日、竣工。1900年4月28日、神戸に到着。

1921年4月30日、特務艇(二等掃海艇)に編入、同年6月21日、雑役船(標的船)に編入。

同年10月末、廃船

|

電

(いなずま)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦 篠原利七少佐

雷と同艦で、1899年4月25日、竣工。同月26日に出航し、同年6月25日、横須賀に到着。

明治42年12月16日、函館の葛登支灯台北北西の位置で

木造汽帆船錦龍丸(660t)と衝突し、沈没。

|

電

(いなずま)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦 旅順口攻撃に出撃せず

雷と同艦で、1899年7月3日、竣工。1900年2月20日、横須賀に到着。

大正10年)4月30日、特務艇(二等掃海艇)に類別

同年6月21日、雑役船(標的船)に編入。1925年(大正14年)5月2日、廃船

|

|

東雲型

駆遂艦) |

第3駆遂隊 司令艦 第三駆逐隊(司令:土屋光金中佐)

| 起工 |

イギリスのソーニクロフト社 |

|

| 排水量 |

常備:322トン |

|

| 全長/全幅 |

63.6m/6.0m |

| 機関 |

2軸推進、5,475shp |

| 最大速力/ |

30ノット |

| 兵員 |

|

|

8.0cm単装砲1基 |

| 兵装 |

57mm単装砲5基 |

|

45cm水上発射管2門 |

|

|

薄雲

(うすぐも)

駆遂艦 |

第3駆遂隊 司令艦 日露戦争:日本海海戦参戦 大山鷹之助少佐

明治33年)2月1日、イギリス・ソーニクロフト社で竣工。同年5月14日、鹿児島に到着

1922年4月1日、特務艇(二等掃海艇)に編入。

大正12年)6月30日、二等掃海特務艇に類別変更

1925年2月25日、廃船

|

東雲

(しののめ)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦 吉田孟子大尉

明治32年)2月1日、イギリス・ソーニクロフト社で竣工。同年4月1日、横須賀に到着。

大正2年)7月20日、淡水から馬公に回航の途中、安平港北西沖で暴風のため座礁。

同年7月23日、船体切断し沈没。同年8月6日、除籍

|

漣

(さざなみ)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦 近藤常松少佐

1899年8月28日、竣工。1900年3月24日、佐世保に到着

1905年の日本海海戦では5月28日にロシア駆逐艦のベドーヴイを拿捕し、

バルチック艦隊司令長官ロジェストヴェンスキー中将を捕虜とした。

1913年4月1日、除籍。同年8月23日、雑役船(掃海船)に編入され漣丸に改称。

同年10月〜11月、青島の戦いに従軍。大正5年)3月31日、雑役船(標的船)に編入。

同年8月29日、館山沖で撃沈処分。同年10月18日、廃船 |

|

|

第1艇隊

第67号型

水雷艇

|

各艇は日露戦争で第3艦隊へ編入し、旅順攻略戦や日本海海戦に参加

| 起工 |

日本、明治35年 |

|

| 排水量 |

89トン |

|

| 最大速力/ |

23.5ノット |

| 兵員 |

23名 |

| 兵装 |

57ミリ単装砲1門 |

| 36cm魚雷発射管3門 |

|

第67号艇:明治36年6月20日竣工(横須賀) ・大正11年)4月1日除籍 司令艇・水雷艇

第68号艇:明治36年6月20日竣工(横須賀) ・大正11年)4月1日除籍

第69号艇:明治36年9月26日竣工(佐世保) ・日本海海戦で沈没

第70号艇:明治36年11月10日竣工(佐世保) 大正11年)4月1日除籍

|

第14艇隊

隼型水雷艇 |

| 排水量 |

常備:152トン |

|

| 全長/全幅 |

45.00m/4.91m |

|

| 機関 |

ノルマン式缶2基直立式

3気筒3段膨張レシプロ2基 |

| 最大速力/ |

28.5ノット2軸 4,200馬力 |

| 兵員 |

30名 |

|

4.7cm保式単装軽速射砲3基 |

| 兵装 |

45cm水上旋回式発射管3基 |

|

| |

千鳥水雷艇:隼型 司令艇 日露戦争:日本海海戦参戦

発注時の艦名は第5号120噸水雷艇 1901年4月9日竣工(ノルマン/川崎)

隼 水雷艇:隼 日露戦争:日本海海戦参戦

1900年4月19日竣工(ノルマン/呉)。第1回旅順港閉塞作戦、日本海海戦に参加

1919年4月1日除籍。1922年廃船

真鶴水雷艇:隼型

1900年11月7日竣工(ノルマン/呉)。第1回旅順港閉塞作戦、日本海海戦に参加

1919年4月1日除籍。1925年廃船、翌年売却

鵲 水雷艇:隼型

かささぎ 1900年11月30日竣工(ノルマン/呉)。第1回旅順港閉塞作戦、日本海海戦に参加

1919年4月1日除籍。1925年廃船、翌年売却

|

|

| 第1艦隊 第3戦隊 第3戦隊司令官:出羽重遠少将 |

千歳

防護巡洋艦 |

第1艦隊 第3戦隊

日本海軍の防護巡洋艦。笠置型の2番艦である。

|

| 起工 |

アメリカのユニオン鉄工所 |

笠置型 防護巡洋艦:千歳 |

| 就役 |

1899年3月1日 |

|

| 排水量 |

常備:4,760t |

| 全長/全幅 |

115.2m/14.9m |

| 機関 |

二軸レシプロ蒸気機関、円罐12 |

|

|

| 最大速力/馬力 |

22.25ノット15,500馬力 |

| 兵員 |

434名 |

| 兵装 |

45口径20.3cm単装速射砲2門 |

|

|

| 40口径12cm単装速射砲10門 |

同型 |

笠置 |

| 40口径7.6cm単装速射砲12門 |

海戦履歴 |

対馬海峡警備、黄海海戦、宗谷沖海戦、 |

| 4.7cm単装速射砲6門 |

日本海海戦 |

| 35.6cm水上魚雷発射管4門 |

その後 |

1928年4月1日に除籍 |

| 装甲 |

甲板傾斜部:89mm |

1931年7月19日、土佐沖で撃沈処分 |

|

| 千歳の履歴 |

歴代艦長

1.桜井規矩之左右 1898年10月27日 - 第一次世界大戦では、青島攻略戦に参加

2.細谷資氏 1899年10月13日 - 1921年9月1日、二等海防艦に類別変更

省略

6.高木助一 1903年7月7日 -

|

|

高砂

防護巡洋艦 |

第1艦隊 第3戦隊

日本海軍の防護巡洋艦。吉野型防護巡洋艦の2番艦。 |

| 起工 |

英国 アームストロング社

エルジック造船所 |

笠置型 防護巡洋艦:千歳 |

| 就役 |

1898年5月17日 |

|

| 排水量 |

基準:4,155t |

| 全長/全幅 |

118.2m/14.78m |

| 機関 |

二軸レシプロ蒸気機関、 |

|

円缶(石炭専焼)8基 |

| 最大速力/馬力 |

22.5ノット15,750hp |

| 兵員 |

380名 |

| 兵装 |

40口径20.3cm単装速射砲2基 |

| 40口径12cm単装速射砲10基 |

同型 |

吉野 |

| 40口径76mm単装速射砲12基 |

海戦履歴 |

旅順攻略作戦、黄海海戦 |

| 47mm単装速射砲6基 |

|

| 35.6cm魚雷発射管5門 |

その後 |

旅順港外で哨戒中に触雷し沈没 |

| 装甲 |

甲板水平部:63mm、

甲板傾斜部:114mm |

|

|

|

| 高砂の履歴 |

歴代艦長

1.内田正敏大佐 1897年12月10日 -904年2月9日、旅順沖でロシア汽船マンチュリア)

2.早崎源吾大佐 1898年11月2日 - 後の工作艦「関東」)を鹵獲した。

省略 5月15日、触雷した戦艦八島を曳航した。

(心得)石橋甫 中佐 1903年7月7日 - 12月13日、旅順港外で哨戒中に触雷し沈没

石橋甫大佐 1904年1月17日 - 副艦長以下273名が死亡した。

|

|

笠置

防護巡洋艦 |

第1艦隊 第3戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦 戦隊旗艦

日本海軍の防護巡洋艦 笠置型の1番艦である。艦名は京都府の笠置山による。 |

| 起工 |

米 フィラデルフィア造船所 |

|

|

| 就役 |

1898年10月24日 |

|

| 排水量 |

常備:4,862トン |

| 全長/全幅 |

114.15m/14.91m |

| 機関 |

円缶12基 直立型4気筒 |

| 3段膨張レシプロ2基 |

| 最大速力/馬力 |

22.5ノット2軸、15,500馬力 |

| 兵員 |

405名 石炭1,000トン |

| 兵装 |

45口径20.3cm単装速射砲2門 |

|

|

| 40口径12cm単装速射砲10門 |

同型 |

千歳 |

| 40口径7.6cm単装速射砲12門 |

海戦履歴 |

旅順攻略作戦、黄海海戦、日本海海戦 |

| 4.7cm単装速射砲6門 |

第一次世界大戦では青島攻略作戦 |

| 35.6cm水上魚雷発射管5門 |

その後 |

大戦中の大正5年)5月20日、座礁 |

| 装甲 |

甲板傾斜部:89mm(千歳) |

津軽海峡にて座礁、船体が破壊された |

|

| 笠置の履歴 |

歴代艦長

1.柏原長繁 大佐:不詳 - 8.(心得)山屋他人 中佐:1905年1月7日 -

2.永峰光孚 大佐:不詳 - 省略

3.矢島功 大佐:1900年12月6日 - 25.古川鈊三郎 大佐:1914年12月1日 -

省略 26.(心得)松村菊勇 中佐:1915年9月25日

7.井手麟六 大佐:1903年9月11日 - 27.桜井真清 大佐:1915年12月13日

|

|

吉野

防護巡洋艦 |

第1艦隊 第3戦隊

吉野型の1番艦である。日露戦争において戦没した

|

| 起工 |

英国 ウィリアム・アームストロング |

|

防護巡洋艦 吉野 |

| 就役 |

1893年9月30日 |

|

|

| 排水量 |

常備:4,216t |

| 全長/全幅 |

109.73m/14.17m |

| 機関 |

蒸気レシプロ2基 |

|

|

| 最大速力/馬力 |

23.0kt 15,900hp |

| 兵員 |

360名 |

| 兵装 |

40口径15.2cm単装速射砲4基 |

| 40口径12cm単装速射砲8基 |

同型 |

高砂 |

| 47mm単装砲22基 |

海戦履歴 |

豊島沖海戦や黄海海戦 |

| 35.6cm水上魚雷発射管5門 |

その他 |

1904年5月15日 装甲巡洋艦「春日」の

艦首が左舷中央部に衝突し沈没した。 |

| 装甲 |

甲板水平部:45mm

甲板傾斜部:115mm

|

|

| 吉野の履歴 |

歴代艦長

河原要一 大佐:1893年6月7日 - 第一遊撃隊の旗艦でもあった。

諸岡頼之 大佐:1895年6月4日 - 第一遊撃隊司令官坪井航三、河原要一艦長。

省略 日露戦争時、「吉野」は、旅順沖から裏長山列島へ向かう

松本有信 大佐:1901年4月23日 - 途中の濃霧のなか一等巡洋艦「春日」が艦首から衝突し、

佐伯誾 大佐:1903年4月12日 - 戦死 佐伯誾艦長以下三百余名を乗せたまま沈没した。

「吉野」は、日本海軍において初めて無煙火薬の導入と測距儀(バー・アンド・ストラウド社製

(海軍呼称:武式)1.5メートル測距儀)を搭載した艦であった。

|

|

音羽

防護巡洋艦 |

第1艦隊 第3戦隊

|

| 起工 |

1903年、横須賀工廠 |

防護巡洋艦 音羽 |

| 就役 |

1904年9月6日 |

|

| 排水量 |

常備:3,000トン |

| 全長/全幅 |

98.0m/12.6m |

| 機関 |

イ号艦本式石炭専焼罐10基 |

|

レシプロ蒸気機関2基、2軸推進 |

| 最大速力/馬力 |

21.0kt 10,000馬力 |

| 兵員 |

312名 石炭575t |

| 兵装 |

40口径15.2cm単装速射砲2基 |

|

|

| 40口径12cm単装速射砲6基 |

同型 |

|

| 40口径7.6cm単装速射砲4基 |

海戦履歴 |

日露戦争、日本海海戦 |

| 装甲 |

甲板傾斜部:76mm |

その他 |

1917年7月座礁にて沈没 |

|

| 音羽の履歴 |

歴代艦長

有馬良橘 中佐:1904年5月24日 - 竣工後直ちに日露戦争に投入され、対馬海峡警備に従事、

小花三吾 大佐:1905年6月14日 - さらに日本海海戦等に参加した。

荒川規志 大佐:1905年12月12日 - 1912年8月28日、二等巡洋艦に等級変更。

省略 第一次世界大戦では、青島攻略戦に参加、

秋山真之大佐:1908年12月10日 - さらに南シナ海方面の警備に従事した。

大見丙子郎 大佐:1916年12月1日 - 1917年7月25日、シンガポール方面に派遣され佐世保に

(兼)福田一郎 中佐:1917年2月21日 - 濃霧のため大王崎大王岩に座礁、8月1日に船体が切断し

鈴木乙免 中佐:1917年5月1日 - 沈没した。

|

|

新高

防護巡洋艦 |

第1艦隊 第3戦隊

日本海軍の新高型防護巡洋艦の1番艦

|

| 起工 |

1901年、横須賀工廠で起工 |

|

|

| 就役 |

1904年1月27日 |

|

| 排水量 |

常備:3,366t |

| 全長/全幅 |

102.0m/13.44m |

| 機関 |

ニクローズ式石炭専焼罐16基 |

| レシプロ蒸気機関2基、2軸推進 |

| 最大速力/馬力 |

20.0ノット 9,400馬力 |

| 兵員 |

320名 石炭600t |

| 兵装 |

40口径152mm単装速射砲6門 |

|

|

| 40口径76mm単装速射砲10門 |

同型 |

対馬 |

| 47mm単装砲4門 |

海戦履歴 |

日本海海戦 |

|

その他 |

1922年8月26日暴風(台風)にて転覆 |

| 装甲 |

甲板傾斜部:76mm

司令塔:100mm

|

|

|

|

| 音羽の履歴 |

歴代艦長

(兼)荘司義基 中佐:1903年7月21日 - 1904年1月27日に竣工し、三等巡洋艦に類別された

荘司義基 中佐:1903年12月28日 - 日露戦争では、仁川沖海戦、旅順攻略作戦、蔚山沖海戦

山縣文蔵 大佐:1905年12月20日 - (直接の戦闘には間に合わず)、 日本海海戦等に参加

省略 1912年8月28日、二等巡洋艦に等級変更。

野崎小十郎 中佐:1914年10月30日 - 第一次世界大戦では、青島攻略戦に参加、

省略 さらにインド洋、南アフリカ水域での作戦に従事した。

古賀琢一 大佐:1921年9月17日 - 1920年7月から9月にかけて、シベリア出兵に伴い

野村仁作 大佐:不詳 - ペトロパヴロスク警備に従事した。

古賀琢一 大佐:1922年5月15日 1921年5月から9月にかけて、南シナ海、オランダ領東インド

諸島方面の警備に従事

1922年8月26日、カムチャツカ半島で漁業保護任務にあたりオジョールナヤ基地沖で停泊中、

暴風(台風)に遭遇し、午前6時頃海岸に擱座、転覆。艦長の古賀琢一大佐以下300余名の乗員の

うち生還したのは、28日に現場に急行した駆逐艦「槇」が救助した岡田二等水兵と

機関兵15名のみであった。

|

|

第2艦隊 司令官:上村彦之丞 中将 参謀長:加藤友三郎 少将、藤井較一 少将

旗艦:出雲 |

| 第2艦隊 第2戦隊 司令官:島村速雄 少将 |

出雲

(装甲巡洋艦)

|

第2艦隊 第2戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

日露戦争や第一次世界大戦、日中戦争に参加し、太平洋戦争で戦没するまでの45年間現役にあった。 |

| 起工 |

英国 アームストロング・ホイットワース社 |

装甲巡洋艦: 出雲 |

| 就役 |

1900年9月25日 |

|

| 排水量 |

9,750t |

| 全長/全幅 |

121.92m/20.94m |

| 機関 |

ベルヴィール式石炭専焼水管缶24基 |

| 直立型三段膨張式四気筒レシプロ機関2基 |

| 最大速力/馬力 |

20ノット 2軸推進 |

| 兵員 |

672名 |

| 兵装 |

20.3cm連装砲塔2基 |

| 15.2cm単装速射砲14門 |

同型 |

磐手 |

| 12ポンド単装速射砲12門 |

海戦履歴 |

蔚山沖海戦、日本海海戦 |

| 2.5ポンド単装速射砲8門 |

|

日中戦争、太平洋戦争時上海 |

| 45.7cm水中魚雷発射管単装4門 |

その後 |

1931年5月30日:海防艦に類別 |

| 装甲 |

|

|

1945年7月24日:米艦載機の攻撃を

受け転覆着底 |

|

| 出雲の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.井上敏夫 大佐:1900年3月14日 - 1905年5月27日~28日:日本海海戦に参加

2.宮岡直記 大佐:1902年3月12日 - 1921年9月1日:一等海防艦に類別

3.伊地知季珍 大佐:1903年9月26日 - 1931年5月30日:海防艦に類別

主な艦長 1937年7月7日:第三艦隊旗艦になる

12.秋山真之 大佐:1910年4月9日 - 8月16日:上海にて中国魚雷艇の攻撃を受ける

47.魚住治策 大佐:1941年9月13日 - 1942年7月1日:一等巡洋艦に類別

52.鳥居威美 大佐:1945年3月1日 1945年7月24日:米艦載機の攻撃を受け転覆着底

|

|

吾妻

(装甲巡洋艦)

|

第2艦隊 第2戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

日露戦争前にフランスのロワール社から購入した最初期の装甲巡洋艦。

|

| 起工 |

フランスのロワール社 |

装甲巡洋艦: 吾妻 |

| 就役 |

1900年7月28日 |

|

| 排水量 |

基準:9,326トン |

| 全長/全幅 |

135.9m/18.1m |

| 機関 |

ベルヴィール式石炭専焼缶24基 |

|

直立型三段膨張式四気筒レシプロ機関2基 |

| 最大速力/馬力 |

20.0ノット 2軸推進 17,000hp |

| 兵員 |

644名 |

| 兵装 |

20.3cm(45口径)連装砲2基 |

| 15cm(40口径)単装砲12基 |

同型 |

|

| 8cm(40口径)単装砲12基 |

海戦履歴 |

蔚山沖海戦,日本海海戦 |

| 47mm単装砲12基 |

|

|

| 45.7cm水中魚雷発射管単装4基 |

|

|

| 45.7cm水上魚雷発射管単装1基 |

その後 |

昭和19年)に除籍、翌1945年に解体。 |

| 装甲 |

舷側装甲:88~178mm,甲板装甲:102mm |

|

|

| 上部水線帯:125mm |

|

|

| 司令塔:356mm |

|

|

|

| 吾妻の履歴 |

歴代艦長

1.小倉鋲一郎 大佐:1900年3月14日 - 5.井手麟六 大佐:1905年8月5日 -

2.成田勝郎 大佐:1902年5月31日 - 省略

3.藤井較一 大佐:1903年10月15日 - 32.(兼)武藤浩 大佐:1931年12月1日[11]-

4.村上格一 大佐:1905年1月12日 -

|

|

浅間

(装甲巡洋艦)

|

第2艦隊 第2戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

浅間型装甲巡洋艦のネームシップである。

|

| 起工 |

英国アームストロング・ホイットワース社 |

装甲巡洋艦: 浅間 |

| 就役 |

1899年3月18日 |

|

| 排水量 |

常備:9,700t |

| 全長/全幅 |

134.72m/20.45m |

| 機関 |

円缶12基 |

|

直立型三段膨張式四気筒レシプロ機関2基 |

| 最大速力/馬力 |

21.5kt 2軸推進 18,000hp |

| 兵員 |

726名 |

| 兵装 |

20cm(45口径)連装砲2基4門 |

| 15.2cm(45口径)単装速射砲14基14門 |

同型 |

常磐 |

| 8cm(40口径)単装速射砲12基12門 |

海戦履歴 |

仁川沖海戦,日本海海戦

第一次世界大戦では太平洋の

ドイツ領の攻略に参加。 |

| 4.7cm単装速射砲砲8門 |

| 45.7cm水上魚雷発射管単装1基 |

| 45.7cm水中魚雷発射管単装4基 |

その後 |

1942年7月1日、練習特務艦となった

。浅間は第二次世界大戦を生き延び、

1945年11月30日に除籍。1947年、

日立造船因島工場で解体処分された。 |

| 装甲 |

甲板:51mm |

| 主砲塔:152mm |

| 司令塔:356mm(側盾)、76mm(天蓋) |

|

|

| 浅間の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.島崎好忠 大佐:1898年6月24日 - 1915年1月31日にメキシコ沖で座礁し、航行不能と

2.向山慎吉 大佐:1899年6月17日 - 1921年9月1日に、一等海防艦に種別変更された。

3.細谷資氏 大佐:1900年5月20日 - 1931年6月1日に海防艦となる。

省略 1942年7月1日練習特務艦となった。

6.八代六郎 大佐:1903年7月7日 - 1945年11月30日に除籍

7.小泉鑅太郎 大佐:1905年12月12日 -

省略

42.橋本愛次 大佐:1936年12月1日 最後の艦長

|

|

八雲

(装甲巡洋艦)

|

第2艦隊 第2戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

日露戦争前にドイツから購入した最初の装甲巡洋艦。

|

| 起工 |

ドイツシュテッティン・ヴルカン造船所 |

装甲巡洋艦: 八雲 |

| 就役 |

1900年6月20日 |

|

| 排水量 |

基準:9,695トン |

| 全長/全幅 |

124.7m/19.6m |

| 機関 |

ベルヴィール式石炭専焼缶24基 |

| 直立型三段膨張式四気筒レシプロ機関2基 |

| 最大速力/馬力 |

20.5ノット 2軸推進 15,500hp |

| 兵員 |

648名 |

| 兵装 |

20.3cm(45口径)連装砲2基 |

| 15cm(40口径)単装砲12基 |

同型 |

|

| 8cm(40口径)単装砲12基 |

海戦履歴 |

仁川沖海戦,日本海海戦 |

| 47mm単装砲12基 |

|

|

| 45.7cm水上魚雷発射管単装1基 |

|

|

| 45.7cm水中魚雷発射管単装4基 |

その後 |

大正から昭和にかけて練習艦隊を編成し、 |

| 装甲 |

舷側装甲:178mm |

本艦は昭和14年)まで使用された。 |

| 司令塔:356mm |

|

|

| 甲板装甲:51mm |

|

|

|

| 八雲の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.東郷正路 大佐:1899年12月25日 - 本艦は1939年(昭和14年)まで使用された。

2.富岡定恭 大佐:1900年11月1日 - 1942年7月1日、海防艦から一等巡洋艦に類別変更

3.安原金次 大佐:1901年7月6日 - 1945年12月1日に呉地方復員局所管の特別輸送艦

4.松本有信 大佐:1903年6月25日 -

5.斎藤孝至 大佐:1905年11月2日 -

省略

26.野村吉三郎 大佐:1918年10月18日 -

省略

64佐藤慶蔵 大佐:1945年5月14日 - 終戦

|

|

常盤

(装甲巡洋艦)

|

第2艦隊 第2戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

浅間型装甲巡洋艦の2番艦

|

| 起工 |

英国アームストロング・ホイットワース社 |

装甲巡洋艦: 常盤 |

| 就役 |

1899年5月18日 |

|

| 排水量 |

常備:9,700t |

| 全長/全幅 |

134.72m/20.45m |

| 機関 |

円缶12基 直立型三段膨張式

四気筒レシプロ機関2基 |

| 最大速力/馬力 |

21.5kt 2軸推進 18,000hp |

| 兵員 |

726名 |

| 兵装 |

20cm(45口径)連装砲2基4門 |

| 15.2cm(45口径)単装速射砲14基14門 |

同型 |

浅間 |

| 8cm(40口径)単装速射砲12基12門 |

海戦履歴 |

旅順港攻撃、蔚山沖海戦、,日本海海戦 |

| 4.7cm単装速射砲砲8門 |

|

第一次世界大戦では青島方面へ出動 |

| 45.7cm水上魚雷発射管単装1基 |

|

|

| 45.7cm水中魚雷発射管単装4基 |

その後 |

1942年7月1日、練習特務艦となった。 |

| 甲板:51mm、主砲塔:152mm |

浅間は第二次世界大戦を生き延び、

1945年11月30日に除籍。

1947年、日立造船因島工場で

解体処分された。 |

| 装甲 |

主砲塔:152mm

主砲バーベット:152mm

司令塔:356mm(側盾)、76mm(天蓋) |

|

|

|

| 常盤の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.出羽重遠 大佐:1898年10月3日 - 1921年9月1日 一等海防艦に類別変更

2.中山長明 大佐:1900年5月20日 - 1922年9月30日 敷設艦に類別変更

省略 1927年8月1日 佐伯湾にて機雷爆発事故

8.吉松茂太郎 大佐:1904年1月19日 - 1941年 開戦時第四艦隊第十九戦隊

9.今井兼昌 大佐:1905年6月14日 - 1942年2月1日 クェゼリン環礁において米艦載機の

省略 攻撃を受け損傷

37.富澤不二彦 大佐:1940年11月15日 - 1943年7月21日 第五艦隊第五十二根拠地隊旗艦

38.渓口豪介 大佐:1942年4月1日 - 1944年1月20日 第十八戦隊を編成。

39.千葉成男 大佐:1943年11月1日 - 海上護衛総司令部に編入

0.河西虎三 大佐:1944年1月15日 - 1945年8月9日大湊において米艦載機の攻撃を

受け損傷 8月15日 葦崎東方海岸に擱座

|

|

磐手

(装甲巡洋艦)

|

第2艦隊 第2戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

出雲型装甲巡洋艦の2番艦

|

| 起工 |

英国 アームストロング・ホイットワース社 |

装甲巡洋艦: 磐手 |

| 就役 |

1901年3月18日 |

|

| 排水量 |

9,750t |

| 全長/全幅 |

水線長:132.28m/20.94m |

| 機関 |

ベルヴィール式石炭専焼水管缶24基 |

|

直立型三段膨張式四気筒レシプロ機関2基 |

| 最大速力/馬力 |

20.75ノット 2軸推進 |

| 兵員 |

648名 |

| 兵装 |

20.3cm連装砲塔2基 |

| 15.2cm単装速射砲14門 |

同型 |

出雲 |

| 12ポンド単装速射砲12門 |

海戦履歴 |

蔚山沖海戦、日本海海戦 |

| 2.5ポンド単装速射砲8門 |

|

|

| 45.7cm水中魚雷発射管単装4門 |

その後 |

昭和20年)7月26日、呉軍港空襲で沈没 |

|

| 磐手の履歴 |

歴代艦長

1.山田彦八 大佐:1900年9月1日 - 岡恒夫 大佐:1942年1月15日 -

武富邦鼎 大佐:1901年7月6日 - 松本毅 大佐:1942年5月25日 -

川島令次郎 大佐:1905年1月12日 - 佐々木喜代治 大佐:1942年9月5日

省略 猪瀬正盛 大佐:1943年2月18日

石畑四郎 大佐:1941年10月15日 省略

清水他喜雄 大佐:1945年1月6日終戦

大正10年)9月1日、1等海防艦に変更

海防艦の定義見直しにともない1942年(昭和17年)7月1日に一等巡洋艦に復帰。

1945年(昭和20年)7月26日、呉軍港空襲で沈没するまで練習艦として使用された。

戦後引き上げ解体される。 |

|

千草

(通報艦)

|

第2艦隊 第2戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

|

| 起工 |

横須賀造船廠 |

通報艦: 千草 |

| 就役 |

1901年9月9日 |

|

| 排水量 |

常備:1,238t |

| 全長/全幅 |

垂線間長:83.19m9.63m |

| 機関 |

レシプロ蒸気機関2軸 |

|

石炭344t |

| 最大速力/馬力 |

21.0kt6,000馬力 |

| 兵員 |

125名 |

| 兵装 |

12cm砲2基 |

| 8cm砲4基 |

同型 |

高千穂 |

| 魚雷発射管2門 |

海戦履歴 |

旅順攻略作戦、黄海海戦、日本海海戦 |

|

|

その後 |

1939年7月25日に廃船 |

|

| 千草の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.志賀直蔵 中佐:1901年2月14日 - 1912年8月28日、一等砲艦に類別を変更

2.松村直臣 中佐:1902年8月22日 - 練習船に指定され海軍兵学校

3.福井正義 中佐:1903年9月26日 -

4.石田一郎 中佐:1905年1月7日

省略

28.井上繁則 中佐:1923年11月20日

29.(兼)梅田文鹿 中佐:1924年12月1日

|

|

| 第2艦隊 第4戦隊 司令官:瓜生外吉中将 |

浪速

防護巡洋艦 |

第2艦隊 第4戦隊

浪速型の1番艦である。艦名は大阪の古称「浪速」にちなんで名づけられた。

|

| 起工 |

英国 アームストロング社ロー・ウォーカー造船所 |

防護巡洋艦:浪速 |

| 就役 |

1886年2月15日 |

|

| 排水量 |

常備:3,709トン |

| 全長/全幅 |

91.4m/14.1m |

| 機関 |

二軸レシプロ蒸気機関、円缶(石炭専焼)6基 |

| 石炭350トン 7,604馬力 |

| 最大速力/馬力 |

18.0ノット |

| 兵員 |

325名 |

| 兵装 |

克式 35口径26cm単装砲2基 |

| (後で45口径15.2cm単装速射砲2基に変更) |

同型 |

高千穂 |

| 克式35口径15cm単装砲6基 |

海戦履歴 |

日清戦争では、豊島沖海戦、黄海海戦、 |

| オチキス 43口径4.7cm単装機砲6基 |

大連・旅順・威海衛・澎湖島攻略作戦等に参加 |

| 25mm4連装ノルデンフェルト砲10基40門 |

日露戦争 |

仁川沖海戦・蔚山沖海戦、日本海海戦 |

| 35.6cm水上魚雷発射管単装4門 |

その後 |

1912年6月26日、北千島へ測量器材を

輸送中に、得撫島沖で座礁、

7月18日に沈没した。同年8月に除籍 |

| 装甲 |

水平:平坦部51mm 傾斜部76mm |

|

| 浪速の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.伊東祐亨 大佐:1885年11月20日 - 1898年3月21日、二等巡洋艦に類別。同年5月から8月に

2.磯辺包義 大佐:1886年6月23日 - かけて、米西戦争により邦

6.東郷平八郎 大佐:1891年12月14日 - 日露戦争に際しては、仁川沖海戦・蔚山沖海戦等に参加し

省略 日本海海戦では被弾し損傷を受けた。

28.原静吾 大佐:1910年12月1日 -

29.本田親民 大佐:1911年12月1日 -

|

|

高千穂

防護巡洋艦 |

第2艦隊 第4戦隊

浪速型の2番艦である。艦名は天孫降臨の地とされている

宮崎県の「高千穂峰」にちなんで名づけ

|

| 起工 |

英国アームストロング社ロー・ウォーカー造船所 |

防護巡洋艦:高千穂 |

| 就役 |

1886年4月末 |

|

| 排水量 |

常備:3,709トン |

| 全長/全幅 |

91.4m/14.1m |

| 機関 |

二軸レシプロ蒸気機関、

円缶(石炭専焼)6基 石炭350トン |

| 最大速力/馬力 |

18.0ノット 7,604馬力 |

| 兵員 |

325名 |

| 兵装 |

克式 35口径26cm単装砲2基 |

| (後で45口径15.2cm単装速射砲2基に変更) |

同型 |

浪速 |

| 克式35口径15cm単装砲6基 |

海戦履歴 |

日清戦争:黄海海戦、大連・旅順・威海衛

澎湖島攻略作戦等に参加 |

| オチキス 43口径4.7cm単装機砲6基 |

| 25mm4連装ノルデンフェルト砲10基40門 |

日露戦争 |

仁川沖海戦・蔚山沖海戦、日本海海戦 |

| 11mm10連装ノルデンフェルト砲4基40門 |

その後 |

1914年10月17日、海上封鎖中の膠州湾外で

ドイツ海軍水雷艇の雷撃で沈没 |

| 35.6cm水上魚雷発射管単装4門 |

| 装甲 |

水平:平坦部51mm 傾斜部76mm |

|

|

|

高千穂の

履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.山崎景則 大佐:1886年5月28日 - ・1898年3月21日、二等巡洋艦に類別

2.松村正命 大佐:1886年7月14日 - ・1911年、高千穂は横須賀工廠で敷設艦に改造

省略 ・1912年8月28日、二等海防艦に類別変更された

10.坪井航三 大佐:1889年4月17日 - ・第一次世界大戦では、1914年8月から9月にかけて

11.野村 貞 大佐:1894年2月26日 - 青島攻略戦に参加

省略 10月17日、海上封鎖中の膠州湾外でドイツ海軍の

20.毛利一兵衛 大佐:1903年7月7日 - 水雷艇の雷撃で高千穂の搭載機雷が誘爆し、

21.西紳六郎 大佐:1905年6月14日 - 高千穂は沈没した。

省略 高千穂は日本海軍の軍艦の中で、敵との交戦で

34.岡田三善 大佐:1913年12月1日 - 撃沈された最初の艦でもあった。

35.伊東祐保 大佐:1914年5月29日 -戦死 |

|

明石

防護巡洋艦 |

第2艦隊 第4戦隊

日本海軍の防護巡洋艦。須磨型の2番艦である。

|

| 起工 |

横須賀造船廠 |

防護巡洋艦:明石 |

| 就役 |

1899年3月30日 |

|

| 排水量 |

常備:2,755t |

| 全長/全幅 |

90.1m/12.7m |

| 機関 |

二軸レシプロ蒸気機関、

円缶(石炭専焼)9基 |

| 最大速力/馬力 |

19.5kt 8,000馬力 |

| 兵員 |

310名 |

| 兵装 |

40口径15.2cm単装砲2基 |

| 40口径12cm単装砲6基 |

同型 |

須磨 |

| 4.7cm単装砲12基 |

海戦履歴 |

仁川沖海戦、旅順攻略作戦、蔚山沖海戦 |

| 45.7cm水上魚雷発射管2門 |

|

日本海海戦等に参加 |

| 装甲 |

甲板水平部:25mm |

その後 |

1912年8月28日、二等巡洋艦 |

| 甲板傾斜部:51mm |

1928年4月1日に除籍 |

|

明石の

履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.(心得)中村静嘉 中佐:1899年6月17日 - ・1904年12月10日、遇岩南方(旅順近海)で

2.中村静嘉 大佐:1899年9月29日 - 触雷大破し修理を行っている。

省略 ・1912年8月28日、二等巡洋艦に等級変更

8.宮地貞辰 中佐:1902年12月25日 - ・第一次世界大戦では、青島攻略戦に参加

9.宇敷甲子郎 大佐:不詳 - ・さらにスルー海、インド洋、地中海での作戦に従事

省略 ・1921年9月1日、二等海防艦に類別変更

21.田代愛次郎 大佐:1914年1月24日 -

省略

35.(兼)福島貫三 大佐:1924年12月1日 最後の艦長

|

|

対馬

防護巡洋艦 |

第2艦隊 第4戦隊

日本海軍の新高型防護巡洋艦の2番艦である。

|

| 起工 |

1901年、呉工廠で起工 |

防護巡洋艦:対馬 |

| 就役 |

1904年2月14日 |

|

| 排水量 |

常備:3,366t |

| 全長/全幅 |

102.0m/13.44m |

| 機関 |

ニクローズ式石炭専焼罐16基 |

| レシプロ蒸気機関2基、2軸推進 |

| 最大速力/馬力 |

20.0ノット 9,400馬力 |

| 兵員 |

320名 |

| 兵装 |

40口径152mm単装速射砲6門 |

| 40口径76mm単装速射砲10門 |

同型 |

新高 |

| 47mm単装砲4門 |

海戦履歴 |

旅順攻略作戦、蔚山沖海戦 |

| 装甲 |

甲板傾斜部:76mm |

|

日本海海戦等に参加 |

| 司令塔:100mm |

その後 |

1912年8月28日、二等巡洋艦 |

|

|

|

1923年4月1日に除籍 |

|

対馬の

履歴 |

歴代艦長

1.仙頭武央 中佐:1903年10月16日 17.別府友次郎 中佐:不詳 -

2.西山実親 大佐:1905年8月31日 - 省略

3.三上兵吉 大佐:1907年8月5日 - 44.畠山耕一郎 大佐:1934年11月1日 -

省略 45.上野正雄 中佐:1935年11月15日 -

16.笠島新太郎 中佐:1914年1月24日 -

艦 歴

1901年、呉工廠で起工、1904年2月14日に竣工し、三等巡洋艦に類別。

日露戦争では、黄海海戦、宗谷沖海戦、日本海海戦等に参加。

1912年8月28日、二等巡洋艦に等級変更。

第一次世界大戦では、スルー海、インド洋、南アフリカ水域での作戦に従事した。

1919年から翌年にかけて、シベリア出兵に伴い沿海州、北樺太警備に従事した。

1921年9月1日二等海防艦に類別変更された。翌年から1935年まで、ほとんど中国警備に従事し、

1935年に横須賀海兵団練習艦に指定され、繋留して使用された。

1939年4月1日に除籍され雑役船に編入、横須賀海兵団練習船に指定され、繋留して使用。

1944年中ごろ三浦半島大津海岸で雷撃訓練標的として使用し漏水により沈没した。

|

|

| 第2艦隊 第4駆逐隊 司令官:長井群吉大佐 |

春雨型

(駆遂艦) |

| 起工 |

|

同艦:白雲・朝潮 |

| 排水量 |

常備:375トン |

|

| 全長/全幅 |

69.2m/6.6m |

| 機関 |

2軸推進、6,000shp |

| 最大速力/馬力 |

29ノット |

| 兵装 |

8.0cm単装砲2基 |

| 57mm単装砲5基 |

| 45cm水上発射管2門 |

| 国産駆逐艦の建造に着手した。本級7隻は初の国産駆逐艦であった |

|

速鳥

(はやとり)

駆遂艦 |

司令艦 日露戦争:日本海海戦参戦

1903年(明治36年)8月24日、横須賀造船廠で竣工

明治37年)9月3日、旅順港閉塞作戦中、小平島南方で触雷沈没

|

春雨

(はるさめ)

駆遂艦 |

第1駆遂隊へ編入 日露戦争:日本海海戦参戦

明治36年)6月26日、横須賀造船廠で竣工。

明治44年)11月24日、三重県的矢湾で荒天により擱座沈没

|

村雨

(むらさめ)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦

1903年(明治36年)7月7日、横須賀造船廠で竣工。大正11年4月1日、

特務艇(二等掃海艇)に類別変更。

大正12年)4月1日、雑役船(魚雷標的船)に編入。翌年2月14日、廃船。

|

朝霧

(あさぎり)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦

1903年(明治36年)9月18日、横須賀造船廠で竣工。

1922年4月1日、特務艇(二等掃海艇)に類別変更

大正12年)4月1日、雑役船(魚雷標的船)に編入。翌年2月14日、廃船。

|

|

| 第2艦隊 第5駆逐隊 司令官:真野巌太郎中佐 |

東雲型

(駆遂艦) |

| 起工 |

イギリスのソーニクロフト社 |

|

| 排水量 |

常備:322トン |

|

| 全長/全幅 |

63.6m/6.0m |

| 機関 |

2軸推進、5,475shp |

| 最大速力/ |

30ノット |

| 兵員 |

|

| 兵装 |

8.0cm単装砲1基 |

| 57mm単装砲5基 |

| 45cm水上発射管2門 |

|

|

陽炎

(かげろう)

駆遂艦 |

司令艦 日露戦争:日本海海戦参戦

発注時の艦名は第9号水雷艇駆逐艇、1899年10月31日、イギリス・ソーニクロフト社で竣工。

1922年4月1日、雑役船(曳船兼交通船)に編入。1924年(大正13年)10月8日、廃船認許。

|

叢雲

(むらくも)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦

明治31年)12月29日、イギリス・ソーニクロフト社で竣工。翌年4月23日、横須賀に到着。

大正8年)4月1日、雑役船(潜水艇母船兼掃海船)に指定、叢雲丸と改称。

大正14年)3月12日、廃船認許

|

夕霧

(ゆうぎり)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦

1899年3月10日、イギリス・ソーニクロフト社で竣工、同年6月22日、横須賀に到着

1919年4月1日、雑役船(潜水艇母船兼掃海船)に指定、有霧丸と改称、

大正13年)3月14日、廃船認許

|

不知火

(しらぬい)

駆遂艦 |

日露戦争:日本海海戦参戦

1899年5月13日、イギリス・ソーニクロフト社で竣工。同年11月10日、横須賀に到着

大正11年)4月1日、特務艇(二等掃海艇)に編入、1925年2月25日、廃船認許

|

|

| 第2艦隊 第9艇隊 司令官:河瀬草治中佐 |

隼型

水雷艇 |

| 排水量 |

常備:152トン |

隼型水雷艇 |

| 全長/全幅 |

45.00m/4.91m |

|

| 機関 |

ノルマン式缶2基 |

| 直立式3気筒3段膨張レシプロ2基 |

| 最大速力/ |

28.5ノット/2軸 4,200馬力 |

| 兵員 |

30名 |

| 兵装 |

4.7cm保式単装軽速射砲3基 |

| 45cm水上旋回式発射管3基 |

1896年(明治29年)度計画によりノルマン社に4隻発注、翌年度計画より

同型艇11隻を国内で建造した。

各艇の竣工は日露戦争の開戦前後に重なり全艇が参戦している。

|

蒼鷹

(あいたか)

水雷艇

|

司令艇 日露戦争:日本海海戦参戦

1903年8月1日竣工(呉)。日本海海戦に参加。1922年4月1日除籍。1927年9月19廃船

|

鴿

(はと)

水雷艇 |

日露戦争:日本海海戦参戦

1903年10月22日竣工(呉)。日本海海戦に参加

1922年4月1日除籍。1926年廃船、翌年売却

|

鷹

(かり)

水雷艇 |

日露戦争:日本海海戦参戦

1903年7月25日竣工(呉)。日本海海戦に参加。

1922年4月1日除籍。1930年廃船売却

|

| |

日露戦争:日本海海戦参戦

1903年11月24日竣工(呉)。第1回旅順港閉塞戦、日本海海戦に参加

1922年4月1日除籍。1925年廃船

|

|

| 第2艦隊 第19艇隊 司令官:松岡修蔵中佐 |

鴎

(かもめ)

水雷艇 |

隼型水雷艇 隊旗艦 日露戦争:日本海海戦参戦

1904年6月4日竣工(呉)。日本海海戦に参加。1923年12月15日除籍。1926年廃船売却。

|

鴻

(おおとり

水雷艇 |

隼型水雷艇 日露戦争:日本海海戦参戦

1904年6月4日竣工(川崎)。日本海海戦に参加。1923年12月15日除籍。1926年廃船売却。

|

雉

(きじ)

水雷艇 |

隼型水雷艇 日露戦争:日本海海戦参戦

1904年1月23日竣工(呉)。日露戦争に第15艇隊の司令艇として参加。

3月31日哨戒の帰途に座礁。

船体は放棄されたが修理の明目により呉で代艦建造、1905年5月9日完成。

日本海海戦に参加。1923年12月15日除籍。横須賀の水雷学校で使用。

|

| 第2艦隊 付属艦船部隊 司令官: |

| 第1特殊隊 |

| 大島 |

砲艦 |

|

| 赤城 |

砲艦 |

明治37年5月17日 大島と衝突して沈没 |

| 春日丸・日光丸 |

仮装水雷母艦 |

|

台中丸・台南丸

香港丸・日本丸

|

仮装巡洋艦 |

|

| 三池丸・江都丸 |

工作船 |

|

| 神戸丸 |

病院船 |

|

| 山口丸・太郎丸 |

輸送船・給水 |

|

| 福岡丸・彦山丸 |

輸送船・給炭 |

|

| 金洲丸 |

輸送船・特別用 |

津軽海峡にて撃沈 |

仁川丸・武州丸

武陽丸・天津丸

報告丸 |

輸送船 |

5隻は第1回旅順閉塞作戦で沈没 |

|

|

第3艦隊 司令官: 片岡七郎中将 参謀長:中村静嘉大佐、斎藤孝至大佐

旗艦:厳島 |

| 第3艦隊 第5戦隊 司令官:武富邦鼎 少将 |

厳島

(装甲巡洋艦)

|

第3艦隊 第5戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

|

| 起工 |

フランス 地中海鉄工造船所 |

装甲巡洋艦:厳島 |

| 就役 |

1891年9月3日 |

|

| 排水量 |

基準:4,217トン |

| 全長/全幅 |

89.9m/15.6m |

| 機関 |

2軸レシプロ蒸気機関 円罐6基 |

| 最大速力/馬力 |

16.0ノット、5,400馬力 |

| 兵員 |

360名 |

| 兵装 |

32cm砲1門 |

| 12cm砲11門 |

同型 |

松島 |

| 47mm砲5門 |

海戦履歴 |

日清:黄海海戦、威海衛攻撃 |

| 35.6cm魚雷発射管4門 |

日本海海戦 |

| 装甲 |

|

その後 |

大正8年4月1日 雑役船(厳島丸と改称) |

|

|

大正15年3月12日 除籍 |

|

| 厳島の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.磯辺包義 大佐:1891年4月13日 - 明治27年(1894年)9月17日 黄海海戦

2.伊地知弘一 大佐:1892年9月5日 - 明治28年(1895年)2月 威海衛攻撃終了

3.尾形惟善 大佐:1894年2月26日 - 明治31年(1898年)3月21日 二等巡洋艦

4.横尾道昱 大佐:1894年6月28日 -

5.有馬新一 大佐:1894年12月17日 -

省略

13.成田勝郎 大佐:1903年10月15日 - 明治37年(1904年)2月10日 日露戦争開戦

14.丹羽教忠 大佐:1904年7月13日 - 明治38年(1905年)5月27、28日 日本海海戦

15.土屋保 大佐:1905年1月21日 -

省略 明治45年(1912年)8月28日 二等海防艦

28.(兼)糸川成太郎 大佐:1916年12月1日 - 大正8年(1919年)4月1日 雑役船(厳島丸と改称)

29.(兼)福田貞助 大佐:1918年12月1日 - 大正9年(1920年)7月1日 特務艇(厳島と改称)

大正14年(1925年)4月14日 廃船 大正15年(1926年)3月12日 除籍

|

|

鎮遠

(戦艦) |

第1艦隊 第1戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦 富士型戦艦の2番艦 |

| 起工 |

ドイツのフルカン・シュテッティン |

|

|

| 就役 |

1885年 |

|

| 排水量 |

常備:7,220 英t |

| 全長/全幅 |

91.0m/18.3m |

| 機関 |

石炭専焼缶8基 |

| レシプロ蒸気機関2機 |

| 最大速力/馬力 |

14.5 ノット2軸推進 6,200hp |

| 兵員 |

士官、兵員407名 |

日本海軍所属時

兵装 |

30.5cm20口径連装砲 2基4門[ |

|

|

| 15.2cm40口径単装砲 4基4門 |

同型 |

日清戦争において戦利艦として日本海軍に編入 |

| 6ポンド速射砲 2基2門 |

海戦履歴 |

黄海海戦、旅順攻略戦、日本海海戦 |

| 3ポンド速射砲 8基8門 |

|

|

| 35.6cm水中魚雷発射管単装3基 |

その後 |

(明治44年)4月1日 - 除籍 |

| 装甲 |

水線355mm、甲板76mm |

|

|

|

| 鎮遠の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.松永雄樹 大佐:1896年8月13日 - 1894年9月17日 - 黄海海戦中、日本の旗艦松島に

2.沢良煥 大佐:1897年12月27日 - 直撃弾を与えた。

6.植村永孚 大佐:1898年6月13日 - 1895年2月17日 - 威海衛にて鹵獲

10.今井兼昌 大佐:1903年8月1日 - 明治31年)3月21日 - 二等戦艦に類別

11.毛利一兵衛大佐:1905年6月14日 - 明治38年)12月11日 - 一等海防艦に類別変更

省略 明治41年)5月1日 - 運用術練習艦に指定

16.北野勝也 大佐:1908年8月28日 - 明治44年)4月1日 - 除籍

|

|

橋立

(装甲巡洋艦)

|

第3艦隊 第5戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

|

| 起工 |

横須賀海軍造船所 |

装甲巡洋艦:橋立 |

| 就役 |

1894年6月26日 |

|

| 排水量 |

基準:4,217トン |

| 全長/全幅 |

89.9m/15.6m |

| 機関 |

2軸レシプロ蒸気機関 円罐6基 |

| 最大速力/馬力 |

16.0ノット、 5,400馬力 |

| 兵員 |

360名 |

| 兵装 |

32cm砲1門 |

| 12cm砲11門 |

同型 |

松島、厳島 |

| 47mm砲5門 |

海戦履歴 |

日清:黄海海戦、威海衛攻撃 |

| 35.6cm魚雷発射管4門 |

日本海海戦 |

| 装甲 |

|

その後 |

大正8年4月1日 雑役船(厳島丸と改称) |

|

|

大正14年12月25日 除籍 |

|

| 橋立の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.日高壮之丞 大佐:1894年6月23日 - 明治27年9月17日 黄海海戦

2.有栖川宮威仁親王 大佐:1895年5月18日 -明治28年)2月 威海衛攻撃終了、清国降伏

3.有馬新一 大佐:1895年7月25日 - 明治31年)3月21日 二等巡洋艦

省略 明治38年)5月27 - 28日 日本海海戦

10.井手麟六 大佐:1902年10月6日 - 大正元年)8月28日 二等海防艦

11.加藤定吉 大佐:1903年10月12日 - 大正11年)4月1日 雑役船(練習船)

12.福井正義 大佐:1905年1月7日 - 大正14年)12月25日 廃船

省略

31.樺山信之 中佐:1920年11月12日

32.吉富新八 大佐:1921年9月17日

|

|

松島

(装甲巡洋艦)

|

第3艦隊 第5戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

|

| 起工 |

フランス 地中海鉄工造船所 |

装甲巡洋艦:厳島 |

| 就役 |

1892年4月5日 |

|

| 排水量 |

基準:4,217トン |

| 全長/全幅 |

89.9m/15.6m |

| 機関 |

石炭専焼円罐6基+横置式3気筒三連 |

| 成レシプロ蒸気機関2基2軸推進 |

| 最大速力/馬力 |

16.0ノット、5,400馬力 |

| 兵員 |

360名 |

| 兵装 |

32cm砲1門 |

| 12cm砲11門 |

同型 |

厳島、橋立 |

| 47mm砲5門 |

海戦履歴 |

日清:黄海海戦、威海衛攻撃 |

| 37mm5連装機砲2基 |

|

| 35.6cm魚雷発射管4門 |

日本海海戦 |

| 装甲 |

|

その後 |

明治41年(1908年)4月30日火薬庫爆発で沈没 |

|

| 松島の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.鮫島員規 大佐:1891年8月28日 - 明治27年8月1日 日清戦争開戦、連合艦隊旗艦

2.野村貞 大佐:1893年5月20日 - 明治27年(1894年)9月17日 黄海海戦

3.尾本知道 大佐:1894年2月26日 - 明治31年(1898年)3月21日 二等巡洋艦に類別

4.有栖川宮威仁親王 大佐:1894年12月5日 明治41年4月30日 練習航海中に台湾澎湖諸島

省略 馬公で火薬庫爆発のため沈没

15.川島令次郎 大佐:1903年9月26日

16.奥宮衛 大佐:1905年1月12日 -

17.野間口兼雄 大佐:1906年10月12日

18.矢代由徳 大佐:1907年9月28日 -

|

|

宮古

(通報艦)

|

第3艦隊 第5戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

|

| 起工 |

呉鎮守府造船部 |

|

| 就役 |

1899年3月31日 |

|

| 排水量 |

常備:1,772t |

| 全長/全幅 |

96.0m/10.5m |

| 機関 |

レシプロ蒸気機関2基2軸 |

| 石炭400t |

| 最大速力/馬力 |

20.0kt、6,130馬力 |

| 兵員 |

200名 |

| 兵装 |

12cm砲2基 |

|

|

| 47mm速射砲10基 |

同型 |

|

| 魚雷発射管2門 |

|

旅順攻略作戦 |

| 装甲 |

|

その後 |

1904年5月14日触雷沈没 |

|

| 宮古の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

高桑勇 中佐:1899年7月25日 - 1894年に呉鎮守府造船部で起工し、1899年に竣工

松本有信 中佐:1899年9月29日 - 1904年5月5日から日本軍の第2軍が塩大澳に上陸を開始

八代六郎 中佐:1900年6月7日 - 大連湾で掃海隊の援護中であった

小橋篤蔵 中佐:1901年10月31日 - 5月14日に触雷

川島令次郎 中佐:1903年7月7日 - 2、3分で沈み、死者2名負傷者17名を出した

栃内曽次郎 中佐:1903年9月26日 -

|

|

八重山

(通報艦)

|

第3艦隊 第5戦隊 日清・日露戦争:参戦

宮古通報艦が1904年5月に沈没により代替え船 |

| 起工 |

1887年に横須賀海軍造船所 |

|

|

| 就役 |

1890年3月15日 |

|

| 排水量 |

常備:1,609t |

| 全長/全幅 |

96.0m/10.15m |

| 機関 |

レシプロ蒸気機関2基2軸、

ニクロス式缶6基 |

| 最大速力/馬力 |

20.0kt、5,400馬力 |

| 兵員兵装 |

200名 石炭350t |

| 12cm砲3基 |

| 47mm速射砲8基 |

同型 |

|

| 魚雷発射管2門 |

海戦履歴 |

日清戦争では、韓国派遣陸軍部隊の

揚陸援護、大連・旅順 |

| 装甲 |

|

威海衛攻略作戦等に参加 |

|

八重山の

履歴 |

日清戦争では、韓国派遣陸軍部隊の揚陸援護、大連・旅順・威海衛攻略作戦等に参加。

日露戦争に際しては、旅順攻略作戦、日本海海戦、樺太作戦等に参加。

歴代艦長

三浦功 大佐:1889年8月2日 - 平山藤次郎 大佐:1891年8月28日 -

省略

西山実親 中佐:1904年4月21日 - 築山清智 中佐:1905年8月31日 -

向井弥一 中佐:1910年1月15日 - 河瀬早治 中佐:1910年12月1日 -

|

|

| 第3艦隊 第6戦隊 司令官:東郷正路 少将 |

和泉

防護巡洋艦 |

第3艦隊 第6戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

|

| 起工 |

イギリス エルジック造船所 |

|

|

| 就役 |

1884年7月15日 |

|

| 排水量 |

常備:2,950トン |

| 全長/全幅 |

82.2m |

| 機関 |

二軸レシプロ蒸気機関、ベルヴィール |

|

石炭専焼缶4基 石炭600トン |

| 最大速力/馬力 |

18.0ノット 5,500馬力 |

| 兵員 |

300名 |

| 兵装 |

安式45口径15.2cm単装速射砲2基 |

|

|

| 安式40口径12cm単装速射砲6基 |

同型 |

|

| 5.7cm砲2基、40mm砲5基、マシンガン2基 |

戦歴 |

旅順攻略作戦、対馬海峡警備、日本海海戦、 |

| 35.6cm(後に45.7cm)水上魚雷発射管3門 |

樺太作戦等 |

| 装甲 |

甲板水平部:12mm、甲板傾斜部:25mm |

その後 |

1912年4月1日に除籍 |

|

| 和泉の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.島崎好忠 大佐:1895年2月20日 - 1898年3月21日、三等巡洋艦に類別。

2.高木英次郎 大佐:1896年6月5日 1901年から翌年にかけて横須賀造船廠で主砲変更

省略 1905年5月27日の午前6時過ぎに仮装巡洋艦信濃丸から

9.池中小次郎 中佐:1903年9月26日 バルチック艦隊への触接任務を引き継いだ

10.石田一郎 大佐:1905年5月8日 1912年4月1日に除籍され、翌年1月13日に売却

省略

18.舟越楫四郎 中佐:1909年7月10日 -

19.小林恵吉郎 中佐:1909年12月1日 -

|

|

須磨

防護巡洋艦 |

第3艦隊 第6戦隊 日露戦争:日本海海戦参戦

|

| 起工 |

横須賀造船部 |

|

|

| 就役 |

1896年12月2日 |

|

| 排水量 |

常備:2,657t[ |

| 全長/全幅 |

93.5m/12.2m |

| 機関 |

二軸レシプロ蒸気機関、 |

|

円缶(石炭専焼)8基 |

| 最大速力/馬力 |

20.0kt 8,500馬力 |

| 兵員 |

310名 |

|

40口径15.2cm単装砲2基 |

| 兵装 |

40口径12cm単装砲6基 |

同型 |

明石 |

|

4.7cm単装砲12基 |

戦歴 |

旅順攻略作戦、黄海海戦、日本海海戦、 |

|

45.7cm水上魚雷発射管2門 |

樺太作戦等に参加 |

| 装甲 |

甲板水平部:25mm、

甲板傾斜部:51mm |

その後 |

|

|

| 須磨の履歴 |

歴代艦長 艦 歴

鹿野勇之進 大佐:1896年5月2日 - 1898年3月21日、三等巡洋艦に類別

三須宗太郎 大佐:1897年12月27日 - 義和団の乱では1900年6月から翌月に

かけて大沽に出動

山田彦八 大佐:1898年5月23日 - 1912年8月28日、二等巡洋艦に等級変更

省略 第一次世界大戦では、シンガポール、インド洋、

土屋保 大佐:1903年10月15日 - 紅海での作戦に従事

栃内曽次郎 大佐:1905年1月21日 - 1921年9月1日、二等海防艦に類別変更

省略 1923年4月1日に除籍となり雑役船に編入、

池田他人 大佐:1922年5月15日 - 佐世保防備隊で使用された。

(心得)関根繁男 中佐:1922年11月10日 1928年に廃船となった

|

|

秋津洲

防護巡洋艦 |

第3艦隊 第6戦隊 日清・日露戦争参戦

|

| 起工 |

横須賀造船部 |

|

|

| 就役 |

1894年3月31日 |

|

| 排水量 |

常備:3,150トン |

| 全長/全幅 |

91.8m/13.1m |

| 機関 |

形式不明石炭専焼円缶6基 |

|

+三段膨脹式レシプロ機関2基2軸推進 |

| 最大速力/馬力 |

19.0kt 石炭:500トン(常備) |

| 兵員 |

|

| 兵装 |

アームストロング 1892年型 1

5.2cm単装速射砲4基 |

|

|

アームストロング 1894年型 1

12cm単装速射砲6基 |

日清 |

豊島沖海戦、黄海海戦、大連・旅順・威海衛・ |

| オチキス 4.7cm(40口径)単装機砲8基 |

澎湖島攻略作戦 |

|

35.6cm水中魚雷発射管単装4基 |

日露 |

旅順攻略作戦、黄海海戦、日本海海戦 |

| 装甲 |

甲板:76mm(主甲板)、司令塔:114mm |

その後 |

1927年1月10日に除籍 |

|

秋津洲の

履歴 |

歴代艦長 艦 歴

(心得)上村彦之丞 少佐:1894年6月8日 日清戦争:豊島沖海戦、黄海海戦、大連・旅順・威海衛

上村彦之丞 大佐:1894年12月7日 澎湖島攻略作戦等に参加。

植村永孚 大佐:1895年7月25日 1898年3月21日、三等巡洋艦に類別された

高木英次郎 大佐:1896年4月1日

省略 日露戦争:旅順攻略作戦、黄海海戦、日本海海戦

加藤定吉 大佐:1903年4月12日 樺太作戦等に参加

山屋他人 中佐:1903年10月12日 1912年8月28日、二等海防艦に類別変更

広瀬勝比古 中佐:1905年1月7日 第一次世界大戦:青島攻略戦に参加

西山保吉 中佐:1905年6月14日 フィリピン、 シンガポール方面の警備活動に従事

省略

森本兔久身 中佐:1919年11月20日 1921年4月30日、特務艇に編入され潜水艦母艇に類別

七田今朝一 中佐:1920年11月15日 1927年1月10日に除籍

|

|

千代田

護巡洋艦 |

第3艦隊 第6戦隊 日清・日露戦争参戦

|

| 起工 |

イギリス トムソン社 |

|

|

| 就役 |

1891年1月1日 |

|

| 排水量 |

常備:2,439トン |

| 全長/全幅 |

92.0m/13.0m |

| 機関 |

ベルヴィール式石炭専焼水管缶12基 |

| +直立型三段膨張式三気筒レシプロ機関2基 |

| 最大速力 |

19.0ノット 石炭:427トン 2軸推進 |

| 兵員 |

350名 |

| 兵装 |

アームストロング 12cm(40口径)単装速射砲10基 |

| オチキス 4.7cm(43口径)単装機砲14基 |

同型 |

|

| ノルデンフェルト式11mm10連装機銃3基 |

日清 |

豊島沖海戦、黄海海戦、大連・旅順・威海衛・ |

| 35.6cm魚雷発射管3門 |

戦歴 |

澎湖島攻略作戦 |

|

日露 |

仁川沖海戦・旅順攻略作戦、日本海海戦、樺太作戦 |

| 装甲 |

クローム鋼:装甲帯:82mm~92mm |

その後 |

1924年12月1日に除籍 |

|

千代田の

履歴 |

歴代艦長 艦 歴

1.新井有貫 大佐:1890年1月10日 - 日清戦争:豊島沖海戦、黄海海戦、大連・旅順・威海衛・

2.千住成貞 大佐:1891年6月17日 等に参加

3.有栖川宮威仁親王 大佐:1892年9月 1897年から、呉造船廠で主罐を換装

4.尾本知道 大佐:1893年10月12日 日露戦争:旅順攻略作戦、黄海海戦、日本海海戦

5.内田正敏 大佐:1894年2月26日 樺太作戦等に参加

省略 1904年7月26日、旅順砲撃中に小平島沖で触雷して損傷

村上格一 中佐:1903年7月7日 1912年8月28日、二等海防艦に類別変更

東伏見宮依仁親王 大佐:1905年1月 第一次世界大戦では、青島攻略戦に参加

省略

永田泰次郎 大佐:1911年12月22日 -

省略

木村豊樹 中佐:1921年12月1日

|

|

| 第3艦隊 第7戦隊 司令官:山田彦八郎 少将 |

扶桑

(ふそう)

甲鉄艦 |

第3艦隊 第7戦隊 日清・日露戦争参戦

|

| 起工 |

英国 サミューダ・ブラザーズ |

甲鉄艦:扶桑 |

| 就役 |

1878年1月 |

|

| 排水量 |

常備:3,717トン |

| 全長/全幅 |

68.5m/14.63m |

| 機関 |

(1900年:円缶8基+横置式3気筒3段膨張 |

| レシプロ機関2基2軸推進) |

| 最大速力/馬力 |

13.0ノット/3,500馬力 |

| 兵員 |

250名(1894年:377名) |

兵装

(就役時) |

クルップ1861年型 24cm(20口径)単装砲4基 |

| クルップ 1863年型 17cm(25口径)単装砲2基 |

| 4.7cm単装機砲6基 |

建造当時の扶桑 |

| クルップ 1861年型 24cm(20口径)単装砲4基 |

|

兵装

(1894年時) |

アームストロング 12cm単装速射砲4基 |

| オチキス 1888年型 4.7cm単装機砲14基 |

| ノルデンフェルト式 25mm4連装機砲4基 |

| ノルデンフェルト式 11mm5連装機銃4基 |

| 35.6cm水上魚雷発射管単装2門) |

| クルップ 1861年型 24cm(20口径)単装砲4基 |

| アームストロング 15.2cm単装速射砲2基 |

| アームストロング 12cm(40口径) |

近代化改装後の扶桑 |

兵装

(1900年時) |

単装速射砲4基 |

戦歴 |

|

| オチキス 1888年型 4.7cm単装機砲10基 |

日清 |

黄海海戦、威海衛・澎湖島攻略作戦 |

| ノルデンフェルト式 25mm4連装機砲4基 |

|

澎湖島攻略作戦 |

| ノルデンフェルト式 11mm5連装機銃4基 |

日露 |

旅順攻略作戦、日本海海戦 |

| マキシム 7.62mm単装機銃7基 |

|

|

| 45.7cm水上魚雷発射管単装2門) |

その後 |

1924年12月1日に除籍 |

| 装甲(鉄製) |

舷側:231mm/砲郭部:203mm |

|

|

|

| 扶桑の艦歴 |

日本海軍が保有した中央砲郭装甲艦である。当初は一等軍艦、のち、二等戦艦から

二等海防艦に類別された。

装甲艦「東艦」以来、明治政府が初めて購入した装甲艦である。

正式には「扶桑艦」という。

実際の艦種は機帆走装甲フリゲート、イギリスはロンドンテムズ川沿いの

サミューダ・ブラザーズ造船所にて建造、1878年初頭に完成された

1878年1月 - 竣工。建造当時は帆走と汽走の併用であった。 6月11日 - 横浜に到着。

1893年から1894年 - 近代化改装され、帆走設備は廃止された。

1894年から1895年 - 日清戦争では黄海海戦、威海衛攻撃に参加。

1897年10月29日 - 伊予長浜沖で「松島」と衝突し沈没

1898年3月21日 - 海軍艦艇類別等級の制定により二等戦艦に類別

1898年6月5日 - 浮揚 1900年4月 - 修理が完了。

1904年から1905年 - 日露戦争では旅順攻撃や対馬海峡の警備、日本海海戦に参加した

|

扶桑の

歴代艦長 |

伊東祐亨 中佐:1878年5月11日 松村淳蔵 大佐:1879年8月19日

福島敬典 大佐:1882年7月7日 井上良馨 大佐:1882年8月20日 -

伊東祐亨 大佐:1884年2月8日 相浦紀道 大佐:1884年12月20日

井上良馨 大佐:1886年1月6日 - 省略

新井有貫 大佐:1894年7月8日 島崎好忠 大佐:1896年6月5日

省略

(心得)奥宮衛 中佐:1903年12月28日 長井群吉 大佐:1905年1月11日

土山哲三 中佐:1905年12月12日 築山清智 大佐:1907年5月2日

|

|

平遠

(へいえん)

(装甲巡洋艦)

|

第3艦隊 第7戦隊 日清・日露戦争参戦

|

| 起工 |

清国、福州馬尾造船廠 |

装甲巡洋艦:平遠 |

| 就役 |

1890年5月

1895年3月16日日本海軍に編入 |

|

| 排水量 |

常備 :2,100トン |

| 全長/全幅 |

60m/12.1m |

| 機関 |

レシプロエンジン2基2軸 |

| 最大速力/馬力 |

10.5ノット2,400hp |

| 兵員 |

145名 |

| 兵装 |

260mm砲1門 150mm砲 2門 |

| 47mm速射砲 8門 |

同型 |

|

| 45cm魚雷発射管 4基 |

戦歴日清 |

黄海海戦、 |

|

|

澎湖島攻略作戦 |

| 装甲 |

甲板:51mm、舷側:127~229mm |

戦歴日露 |

旅順攻略作戦、 |

| 司令塔:127mm、砲塔:127mm |

その後 |

1904年9月18日に鉄島西方沖で触雷、沈没 |

|

平遠の

艦歴 |

平遠(へいえん)は、清国海軍の装甲巡洋艦。日清戦争で日本軍に降伏、接収され

日本海軍に編入ただし艦名は日本海軍編入後も変更されていない

清国初の国産巡洋艦であるが、装甲はフランスから、主砲・副砲はドイツのクルップから

それぞれ輸入した物であった。

黄海海戦において、日本の旗艦「松島」と交戦、主砲及び魚雷発射管に損害を与えたが、

自身も命中弾を受け威海衛に撤退し、1895年2月17日、日本海軍に鹵獲され、

3月16日に艦籍に編入された。

1898年3月21日一等砲艦に類別された。日露戦争では旅順攻略作戦に参加した。

1904年9月18日、哨戒からの帰投中に鉄島西方沖で触雷、沈没、

艦長浅羽金三郎中佐以下193名が死亡翌年5月21日に除籍された

|

平遠

歴代艦長 |

1.柏原長繁 大佐:不詳 -浅羽金三郎 中佐:1903年7月11日-1904年9月18日戦死

2.細谷資氏 大佐:1896年8月13日

|

|

済遠

(さいえん)

(装甲巡洋艦)

|

第3艦隊 第7戦隊 日清・日露戦争参戦

日清戦争において日本海軍に鹵獲された。日露戦争において戦没

|

| 起工 |

ドイツのフルカン社 |

装甲巡洋艦:済遠 |

| 就役 |

1885年8月

1895年2月17日日本軍だ捕 |

|

| 排水量 |

2,440トン(日本海軍所属時) |

| 全長/全幅 |

75.0m/10.5m |

| 機関 |

形式不明円缶2基+三段膨脹式レシプロ |

| 機関2基2軸推進 |

| 最大速力/馬力 |

15ノット/2,800hp |

| 兵員 |

180~202名 |

兵装

(日本海軍

所属時) |

クルップ 21cm(38口径)連装砲1基 |

|

|

| クルップ 21cm(38口径)連装砲1基 |

戦歴 |

|

| クルップ 15cm(35口径)単装砲1基 |

日清 |

豊島沖海戦や黄海海戦、

威海衛の戦い後、降伏し鹵獲 |

| 7.5cm単装砲2基47mm単装砲6 |

日露 |

旅順攻略作戦、 |

| 36cm水上魚雷発射管4基 |

|

|

| 装甲 |

甲板:75~102mm司令塔:50mm |

その後 |

1904年11月30日触雷し沈没 |

|

平遠の

艦歴 |

清国海軍がドイツのフルカン社に発注して就役させた防護巡洋艦で同型艦はない。

北洋艦隊に所属し、日清戦争において 日本海軍に鹵獲された。日露戦争において戦没

1895年2月17日、威海衛の戦い後、威海衛で日本軍に降伏し鹵獲される。

1895年3月16日、巡洋艦として艦籍に入る。

1904年2月8日、日露戦争開戦。釜山沖でエカテリノスラフ(ロシア)号 拿捕

同年11月30日、鳩湾で二〇三高地攻撃を支援中、午後2時24分に

セントアップス頭北西沖で触雷し3分後に沈没艦長但馬惟孝中佐以下38名が

死亡し、195名が救助された。

|

平遠の

歴代艦長 |

平尾福三郎 大佐:1895年5月11日 - 柏原長繁 大佐:1896年8月13日 -

東郷正路 大佐:1897年4月17日 -

省略

但馬惟孝 中佐:1903年2月3日 - 1904年11月30日戦死 |

|

海門

(かいもん)

(スループ)

|

第3艦隊 第7戦隊 日清・日露戦争参戦

艦名の由来は鹿児島県の開聞岳

|

| 起工 |

横須賀造船所 |

|

|

| 就役 |

1884年8月13日 |

|

| 排水量 |

常備:1,381t |

| 全長/全幅 |

64.31m/10.8m |

| 機関 |

一軸レシプロ蒸気機関、円罐4 |

|

石炭200t |

| 最大速力/馬力 |

12.0kt 1,250馬力 |

| 兵員 |

210名 |

|

|

| 兵装 |

17cm砲1門/12cm砲6門 |

同型 |

|

|

ノルデンフェルド25mm4連装機関砲4基 |

日清 |

威海衛攻略作戦に参加 |

|

ノルデンフェルド11mm5連装機関砲4基 |

戦歴 |

|

|

|

日露 |

|

| 装甲 |