| 喰違いの変 |

| 明治7年(1874年)1月14日に東京の赤坂喰違坂で起きた、右大臣岩倉具視に対する暗殺未遂事件 |

事件の背景

| 明治6年10月に政府内で起きたいわゆる征韓論争に敗れた征韓派参議の西郷隆盛・江藤新平、板垣退助らが |

| 下野したことは、征韓論に期するところのあった不平士族らにとって、いっそうの不満を高めることとなった。 |

| とりわけ、急病により一線を退いた太政大臣三条実美に代わって、論争を主導した右大臣岩倉具視や |

| 内務卿大久保利通に恨みは次第に増幅されていった。 |

暗殺未遂事件

| 明治7年(1874年)1月14日夜、公務を終え、赤坂の仮皇居(前年の火災により赤坂離宮を皇居としていた |

| から退出して自宅へ帰る途中だった岩倉の馬車が、赤坂喰違坂にさしかかった際、襲撃者たちが |

| たちがいっせいに岩倉を襲った。襲撃者は高知県士族で、もと外務省に出仕していた武市熊吉ほか、 |

| 武市喜久馬、山崎則雄、島崎直方、下村義明、岩田正彦、中山泰道、中西茂樹、沢田悦弥太の総勢9人。 |

| いずれも西郷や板垣に従って職を辞した元官僚・軍人であった。岩倉は襲撃者の攻撃により、眉の下と |

| 左腰に軽い負傷はしたものの、皇居の四ッ谷濠へ転落し、襲撃者達が岩倉の姿を見失ったため、 |

| 一命を取り留めた。ただし、精神的な動揺は大きく、公務復帰は1箇月後の2月23日となった |

襲撃者たちの処分

| 知らせを聞いた内務卿大久保利通は、ただちに西郷従道とともに参内。岩倉が軽傷と知ってひとまず |

| 安心するが、不平士族による政府高官の襲撃という事態を重く見た大久保は、ただちに |

| 警視庁大警視川路利良に早急な犯人捜索を命じた。その甲斐あって事件の3日後の1月17日には、 |

| 武市熊吉ら9人は逮捕された。現場に残された武市熊吉の下駄が手がかりになったという。 |

| 同年7月9日、司法省臨時裁判所により、全員が斬罪に処されている。 |

| なお4年後の明治11年(1878年)、喰違見附のすぐ先にある紀尾井坂で、大久保利通が |

| 石川県士族島田一良らに襲撃されて、暗殺されている(→紀尾井坂の変)。 |

|

| 佐賀の乱 1874年(明治7年)2月1日 - 1874年(明治7年)3月1日 |

| 明治7年)2月に江藤新平・島義勇らをリーダーとして佐賀で起こった明治政府に対する士族反乱の一つである。 |

不平士族による初の大規模反乱であったが、電信の情報力と汽船の輸送力・速度を活用した政府の素早い

対応もあり、激戦の末に鎮圧された。

|

概要

| 征韓論問題で下野した前参議江藤新平を擁する中島鼎蔵などの征韓党と、前侍従・秋田県権令島義勇、 |

副島義高らを擁する憂国党による混成軍。旧佐賀藩士を中心とした反乱であり、以後続発する

士族による乱の嚆矢となった。 |

征韓党

| 佐賀・与賀町の「延命院」に本拠を置き、「延命院党」「征韓大社」「開化党」「北組」などと呼ばれた。 |

| 若年の下級士族が中心。 |

| 主宰(党首):江藤新平(前参議) |

| 亜者(幹部):山中一郎(海外留学生) 、香月経五郎(岩倉使節団通訳・佐賀県中属) |

| 朝倉尚武(陸軍少佐)、石井貞興(佐賀県大属) 、山田平蔵(佐賀県中属 |

| 中島鼎蔵(左院奉職)、西義質(佐賀県大属・陸軍中尉) |

憂国党

| 佐賀城下南に位置する「宝琳院」を本拠地とし、「宝琳院会」「憂国大社」「南組」などと呼ばれた。 |

| 藩では位の高かったものが多く壮年のものも多かった。また征韓党より大規模でもあった。 |

| 主謀(党首):島義勇(前秋田県権令) |

| 会軸(幹部):重松基吉(島義勇の弟)、副島義高(島義勇の弟) 、村山長栄(佐賀藩一心隊隊長) |

中川義純(元佐賀藩士ですでに隠棲)、福地常彰(佐賀藩極役)

|

| 薩摩や長州など諸藩の武士で構成された部隊が官軍を編成した戊辰戦争と違い、明治6年)に制定された |

| 徴兵令による国民軍が軍隊を編成して初めての大規模な内戦である。また、1871年から1876年までの短期間 |

| 大日本帝国海軍に存在した海兵隊も戦闘に参加した。このほか、蒸気船(佐賀の乱には東艦・雲揚・龍驤・鳳翔の |

| 軍艦4隻、大坂丸など運送船9隻、チャーターした英米船2隻の計15隻が出動している)による迅速な行軍や |

| 電信技術なども使用されている。徴兵による鎮台兵は、佐賀士族に対して善戦し、徴兵による軍隊が、戊辰戦争を |

| 経験した士族とも互角に渡り合えることを示した。 |

開戦前

| 征韓論をめぐる明治6年の政変で中央を追われた江藤は、板垣退助や副島種臣、後藤象二郎からの説得や警告を |

| 受け流し、太政官より発せる、「前参議は東京に滞在すべし」との御用滞在の命令を無視する形で佐賀に戻った。 |

| 2月4日、政府は熊本鎮台司令長官谷干城に佐賀士族の鎮圧を命令した。これが佐賀の乱の第一歩である。 |

佐賀城攻防戦

| 政府からの鎮圧命令を受けた熊本鎮台だが、兵の中にも佐賀出身が多く動揺が広がっていた。 |

| 2月15日夜県庁が置かれた佐賀城に籠もる鎮台部隊と交戦して大損害(3分の1が死亡)を与え敗走させた。 |

| 佐賀の乱における政府軍の死者は大部分がこの戦闘におけるものである |

2月22日以降の戦闘

| 一時的に佐賀城を失った政府軍だが、すでに東京鎮台などを率いて福岡入りしていた大久保利通は、本隊として |

| 第四大隊(厚東武直少佐)・第十大隊(茨木惟昭少佐)及び第三砲隊(山崎成高大尉)を福岡との県境にある |

| 要衝「朝日山」(現・鳥栖市)に進撃させると共に、佐賀軍の別働隊を「三瀬峠」、椎原口などに認めたことから |

| 佐賀軍は長崎街道沿いを征韓党が、筑後川沿いを憂国党がそれぞれ受け持つことに決め、征韓党は朝日山に |

田尻種博(戊辰戦争時の大隊長)と井上考継を先鋒に西義質らを向かわせ、2月22日にはこの

政府軍部隊を迎撃した。 |

朝日山の戦い

| 二日市から原田を経て、田代に入った本隊は2月22日朝日山に向かい、第四大隊と第三砲隊は轟木道から |

| 正面へ、第十大隊の半数が山浦から側面に、残る半数が宿村から背後に出て包囲攻撃を行った。 |

| 佐賀軍も猛烈に反撃したがすぐに弾薬が枯渇したため支えることが出来ず、中原に敗走し、ここでも敗れて |

隘路である切通で反撃にでた。

|

寒津川・田手川の戦い

| 翌23日、政府軍は第十大隊を前軍とし、第三砲隊が続行、第四大隊を後軍として中原を出発。 |

| 佐賀軍は寒津村(現:みやき町中原)に本陣を置き、寒津川沿いで迎撃、中島鼎蔵の指揮の下左右から挟撃し、 |

| 『佐賀征等戦記』に「官兵殆ど敗れんとす」と記されるほどまで追い込んだが、官軍指揮官の陸軍少将野津鎮雄が |

| 弾雨の中抜刀して先頭に立ち兵を励まし戦い、また中原から北山に転戦していた厚東武直少佐の第四大隊が |

| 反転して背後を突き、佐賀軍は総崩れとなり敗走した。本隊となった第十大隊第二中隊は中隊長阿部正通大尉が |

| 戦死し、代わって指揮を取った児玉源太郎大尉も重傷を負うなど被害が大きく、中原に到着した第十一大隊は |

| 一個中隊を割いて増援として差し出した。そのころ、朝日山の陥落を聞いて神埼まで出ていた江藤は寒津でも |

| 破れたことを聴くと馬を田手(現:吉野ヶ里町三田川)まで走らせて陣頭指揮を執った。江藤は田手川に防御陣を |

敷き、一部の精鋭を持って背後を突こうとしたが、田手川下流を渡河した青山朗大尉率いる第十大隊第四中隊に

逆に背後から攻撃を受け敗退した。 |

| この敗退で勝機を失ったと見た江藤は征韓党を解散し、鹿児島県へ逃れて下野中の西郷隆盛に助力を |

| 求めるため戦場を離脱した。なお、江藤は憂国党には無断で佐賀を離れており、この敵前逃亡ともいえる |

態度に副島義高ら憂国党の面々は激怒している。

|

三瀬方面

三瀬峠では佐賀軍一の用兵家とされる朝倉尚武(元陸軍少佐)が三個小隊を持って布陣していた。

|

境原の戦い

23日以降官軍も休息をとっており、戦闘は散発的であったが、27日には総攻撃を開始し、

第十大隊および第三砲隊が |

| 本隊として姉村に、第四大隊を右翼として城原から川久保に、第十一大隊と第十九大隊一個小隊を左翼として |

| 蓮池にそれぞれ進軍した。佐賀軍が神埼以南の諸橋梁を破壊していたため、架橋しながら戦う第十大隊は |

| 苦戦したが、砲隊の榴散弾が佐賀軍の保塁に命中したのをきっかけに猛進し、また第十一大隊が後方から |

| 攻撃したため挟撃の形となり、佐賀軍を敗走させて境原を奪取した。またこの日の夜には佐賀軍は一千人規模の |

| 夜襲を敢行したが、蓮池を占領しに向かった第十一大隊が戻り、側面を突いたことで佐賀軍は壊走した。 |

| 江藤らは2月27日には鹿児島に入ったが、西郷に決起の意志はなかったため、今度は土佐へ向かい片岡健吉と |

| 林有造に挙兵を訴えた。ところが、既にここにも手配書が廻っており、3月29日高知県東洋町甲浦で捕縛される。 |

| 島は、島津久光に決起を訴えるべく鹿児島へ向かったが、3月7日に捕縛された |

戦闘終了後

| 江藤は東京での裁判を望んだが、大久保は急遽設置した臨時裁判所において、権大判事河野敏鎌に |

| 審議を行わせた。わずか2日間の審議で11名が4月13日の判決当日に斬首となり、江藤と島は梟首にされた。 |

戦力と損害

| 交戦勢力 |

政府軍 |

|

佐賀軍 |

| |

大久保利通 |

|

江藤新平 |

|

小松宮彰仁親王 |

|

島義勇 |

|

野津鎮雄 |

|

朝倉尚武 |

|

山田顕義 |

|

|

| 戦力 |

|

|

|

|

東京鎮台: 第3砲隊 |

|

約3,000~11,000人 |

|

大阪鎮台: 第4大隊、第10大隊 |

|

|

|

熊本鎮台: 第11大隊、第19大隊1個小隊 |

|

|

|

海兵隊: 陸戦隊2個小隊、砲兵1個小隊 |

|

|

|

貫族隊: 前山隊(中立党) |

|

|

|

東京鎮台: 1個中隊 |

|

|

|

大阪鎮台: 第18大隊、砲兵第7大隊1個小隊 |

|

|

|

広島鎮台: 第15大隊3個中隊 |

|

|

| 損害 |

|

|

|

|

正規軍: 戦死者:184人、負傷者:174人 |

|

戦死者:173人 |

|

貫族隊等: 戦死者:25人、負傷者:27人 |

|

負傷者:160人 |

|

| 風神の乱 1876年(明治9年)10月24日 - |

| 11876年(明治9)に熊本市で起こった明治政府に対する士族反乱の一つである。敬神党の乱とも言う。 |

| 1876年10月24日に旧肥後藩の士族太田黒伴雄、加屋霽堅、斎藤求三郎ら、約170名によって結成された |

| 「敬神党」により廃刀令に反対して起こされた反乱。この敬神党は反対派から「神風連」と戯称されていた |

概要

| 1876年10月24日深夜、敬神党が各隊に分かれて、熊本鎮台司令官種田政明宅、熊本県令安岡良亮宅を襲撃し、 |

| 種田・安岡ほか県庁役人4名を殺害した。その後、全員で政府軍の熊本鎮台(熊本城内)を襲撃し、城内にいた |

| 兵士らを次々と殺害し、砲兵営を制圧した。しかし翌朝になると、政府軍側では児玉源太郎ら将校が駆けつけ、 |

| その指揮下で態勢を立て直し、本格的な反撃を開始。加屋・斎藤らは銃撃を受け死亡し、首謀者の太田黒も |

| 銃撃を受けて重傷を負い、付近の民家に避難したのち自刃した。指導者を失ったことで、 |

| 他の者も退却し、多くが自刃した。 |

| 敬神党側の死者・自刃者は、計124名。残りの約50名は捕縛され、一部は斬首された。 |

| 政府軍側の死者は約60名、負傷者約200名。 |

| この反乱は、秩禄処分や廃刀令により、明治政府への不満を暴発させた一部士族による反乱の嚆矢となる事件 |

| この事件に呼応して秋月の乱、萩の乱が発生し、翌年の西南戦争へとつながる。 |

|

| 秋月の乱 18796年(明治9年)10月27日 - |

| (明治9年)に福岡県秋月(現・福岡県朝倉市秋月)で起こった明治政府に対する士族反乱の一つである。 |

| 1876年(明治9年)10月24日に熊本県で起こった神風連の乱に呼応して、旧秋月藩の士族宮崎車之助、磯淳、 |

戸原安浦、磯平八、戸波半九郎、宮崎哲之助、土岐清、益田静方、今村百八郎ら約400名によって

起こされた反乱である。 |

| 神風連の乱から3日後の10月27日、今村を隊長とする「秋月党」が挙兵、まず明元寺で説得にあたった |

| 福岡県警察官穂波半太郎を殺害(日本初の警察官の殉職)。旧秋月藩の士族はあらかじめ旧豊津藩の士族、 |

| 杉生十郎らと同時決起を約束していたため、このあと豊津へと向かい、10月29日に到着する。 |

| しかしこのとき旧豊津藩士族は決起しない方針を固め、杉生らは監禁されており、談判中、豊津側の連絡を |

| 受けて到着した乃木希典率いる小倉鎮台が秋月党を攻撃。秋月側は死者17名を出し(政府軍の死者2名) |

江川村栗河内(現・朝倉市大字江川字栗河内)へ退却、10月31日に秋月党は解散し、磯、宮崎、

土岐ら七士は自刃した。 |

| 抗戦派の今村は他26名とともに秋月へ戻り、秋月小学校に置かれていた秋月党討伐本部を襲撃し |

県高官2名を殺害、反乱に加わった士族を拘留していた酒屋倉庫を焼き払ったのち、分かれて逃亡したが、

11月24日に逮捕された。 |

なお益田は挙兵前の10月26日に旧佐賀藩士族の同時決起を求めるため佐賀へ向かったが、

その帰りに逮捕されている。 |

| 12月3日に福岡臨時裁判所で関係者の判決が言い渡され、首謀者とされた今村と益田は即日斬首され、 |

| 約150名に懲役、除族などの懲罰が下された。 |

|

|

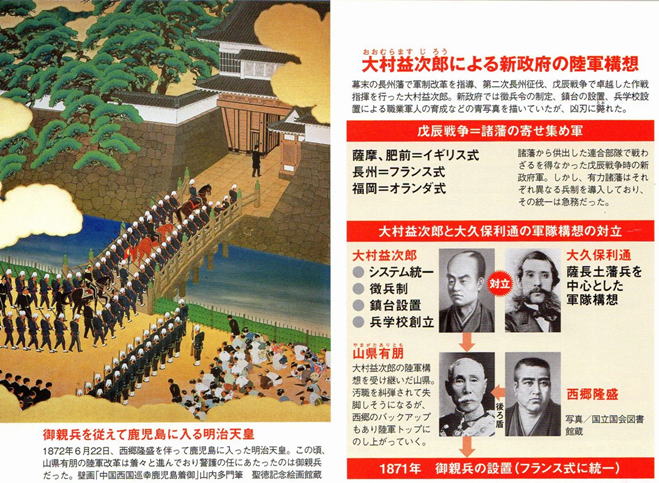

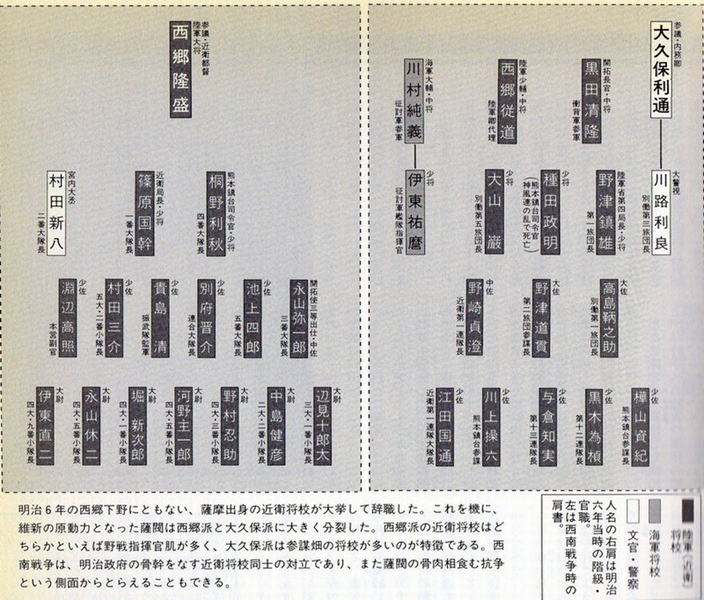

| 西南戦争 総覧 1898年2月14日~ |

| 西南戦争、または西南の役は、1877年(明治10年)に現在の熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県において西郷隆盛を |

| 盟主にして起こった士族による武力反乱である。明治初期の一連の士族反乱のうち最大規模で、最後の日本内戦である。 |

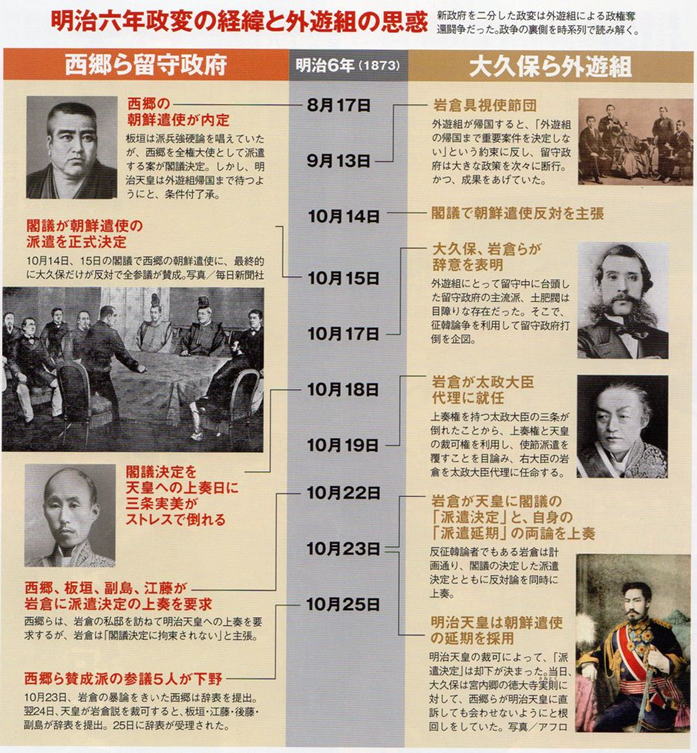

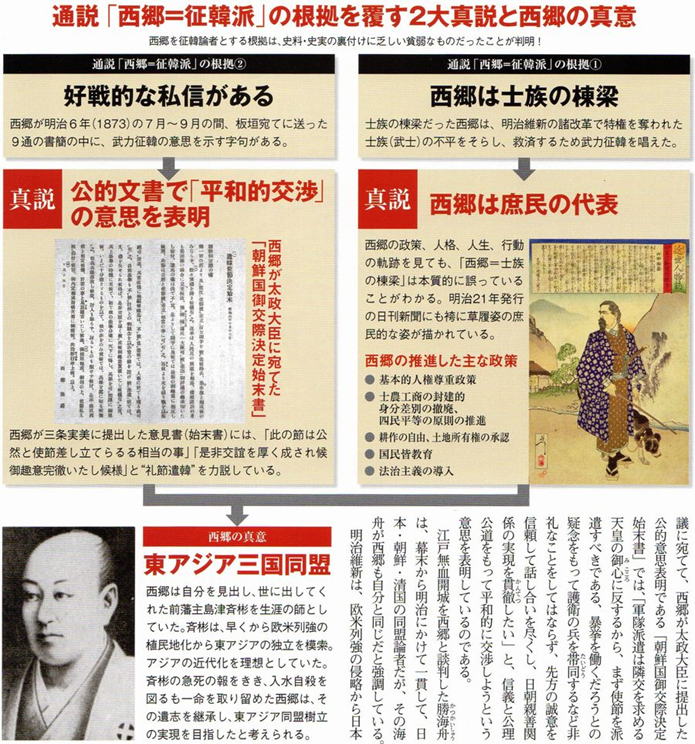

征韓論

| 日本の明治初期において、当時留守政府の首脳であった西郷隆盛・板垣退助・江藤新平・後藤象二郎・副島種臣らによって |

| なされた、武力をもって朝鮮を開国しようとする主張である(ただし、征韓論の中心的人物であった西郷自身の主張は |

| 出兵ではなく開国を勧める遣韓使節として自らが朝鮮に赴く、むしろ「遣韓論」という説もある) |

| 明治6年8月留守政府対朝鮮外交問題が取り上げられ、明治政府は西郷隆盛を使節として派遣することを決定するが、 |

| 9月に帰国した岩倉使節団の岩倉具視・木戸孝允・大久保利通らは時期尚早としてこれに反対、10月には収拾に窮した |

| 太政大臣三条は病に倒れた。最終的には太政大臣代理となった岩倉の意見が明治天皇に容れられ、遣韓中止が決定された。 |

| その結果、西郷や板垣らの征韓派は一斉に下野(征韓論政変または明治六年政変)し、明治7年の佐賀の乱から |

| 明治10年の西南戦争に至る不平士族の乱や自由民権運動の起点となった。 |

|

| 明治六年政変で下野した西郷は1874年(明治7年)、鹿児島県全域に私学校とその分校を創設した。その目的は、 |

| 西郷と共に下野した不平士族たちを統率することと、県内の若者を教育することであったが、外国人講師を採用したり、 |

| 優秀な私学校徒を欧州へ遊学させる等、積極的に西欧文化を取り入れており、外征を行うための強固な軍隊を創造することを |

| 目指していた。 |

| 一方、近代化を進める中央政府は1876年(明治9年)3月8日に廃刀令、同年8月5日に金禄公債証書発行条例を発布した。 |

| この2つは帯刀・俸禄の支給という旧武士最後の特権を奪うものであり、士族に精神的かつ経済的なダメージを負わせた。 |

| これが契機となり、同年10月24日に熊本県で「神風連の乱」、27日に福岡県で「秋月の乱」、28日に山口県で「萩の乱」が起た。 |

| 明治9年)内務卿大久保利通は、内閣顧問木戸孝允を中心とする長州派の猛烈な提案に押し切られ、鹿児島県政改革案 |

| を受諾した。この時、大久保は外に私学校、内に長州派という非常に苦しい立場に立たされていた。 |

明治10年の動向

| 1月 |

私学校の内部偵察と離間工作のために警視庁大警視川路利良が中原尚雄以下24名の警察官を、

「帰郷」の名目で鹿児島へと派遣したことである。これに対し、私学校徒達は中原尚雄等の大量帰郷を

不審に思い、その目的を聞き出すべく警戒していた。

|

| 1月29日 |

政府は鹿児島県にある陸軍省砲兵属廠にあった武器弾薬を大阪へ移すために、秘密裏に赤龍丸を

鹿児島へ派遣して搬出を行った

|

| 1月30日 |

私学校幹部の篠原国幹・河野主一郎・高城七之丞ら七名は会合し、谷口登太に中原ら警視庁帰藩組の

内偵を依頼し、同日暮、谷口報告により中原らの帰郷が西郷暗殺を目的としている事を聞いた

|

| 2月3日 |

私学校党は中原ら60余名を一斉に捕縛し、苛烈な拷問がおこなわれた結果、川路大警視が西郷隆盛を

暗殺するよう中原尚雄らに指示したという「自白書」がとられ、多くの私学校徒は激昂して暴発状態となった

|

西郷軍の結成と出発

| 2月4日 |

小根占から帰った西郷は幹部たちを従え、旧厩跡にあった私学校本校に入った。

翌5日、私学校幹部及び分校長ら200余名が集合して大評議がおこなわれ、今後の方針が話し合われた。

別府晋介と辺見は問罪の師を起こす(武装蜂起)べしと主張したが、永山弥一郎は西郷・桐野・篠原の

三将が上京して政府を詰問すべしと主張した。この永山策には山野田一輔・河野主一郎が同調した。

|

| 2月8日 |

部隊の編成が開始された。2月9日、西郷の縁戚川村純義海軍中将が軍艦に乗って西郷に面会に来たが、

会うことができず、県令大山綱良と鹿児島湾内の艦船上で会見した。

|

| 2月13日 |

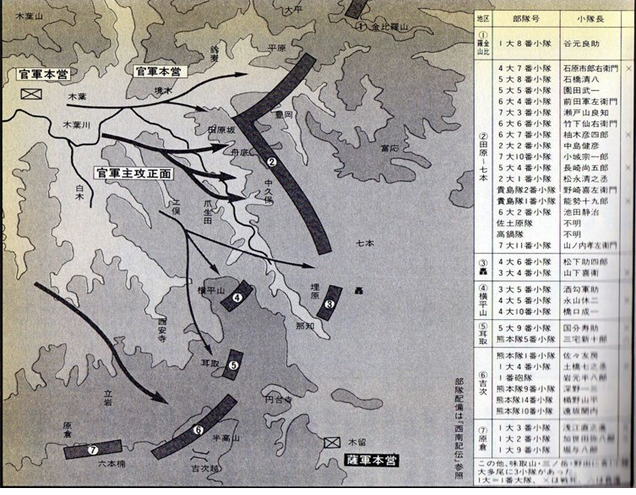

次のように大隊編成がなされた(隊長の正式名称は指揮長。一般に大隊長と呼ばれた。副長役は各大隊の

一番小隊長がつとめた。 |

|

| 薩摩軍の組織 |

薩軍総指揮官:西郷隆盛 参謀格兼本営附護衛隊長:淵辺高照 副官:仁礼景通

| 一番大隊 大隊長:篠原国幹 |

| 一番小隊 小隊長:西郷小兵衛 半隊長:林七郎次 二番小隊 小隊長:川上要一,半隊長加世田弥八郎 |

| 三番小隊 小隊長:浅江直之進,半隊長:日高佐八郎, 四番小隊,小隊長:坂元伸太郎,半隊長木村平右衛門 |

| 五番小隊 小隊長:久留休左衛門 半隊長:渋谷軍兵衛 六番小隊 小隊長:相良吉之助,半隊長児玉十郎 |

| 七番小隊 小隊長:森岡長左衛門 半隊長:大河平武輔 八番小隊 小隊長:谷元良介, 半隊長松本与八郎 |

| 九番小隊 小隊長:堀与八郎 半隊長:吉富郷之丞 十番小隊 小隊長:坂元仲平, 半隊長山口孝八郎 |

| 二番大隊 大隊長:村田新八 |

| 一番小隊 小隊長:堀新次郎 半隊長:山之内次郎 二番小隊 小隊長:山口孝右衛門 半隊長石塚長左衛門 |

| 三番小隊 小隊長:野村忍介 半隊長:伊地知弥兵衛 四番小隊 小隊長:川久保十次 半隊長木原慶介 |

| 五番小隊 小隊長:永山休ニ 半隊長:河野喜八 六番小隊 小隊長:松下助四郎 半隊長重久嘉右衛門 |

| 七番小隊 小隊長:石原市郎右衛門 半隊長:市来弥之助 八番小隊 小隊長:嶺崎半左衛門 半隊長石神万右衛門 |

| 九番小隊 小隊長:伊東直ニ 半隊長:藤井鉄之助 十番小隊 小隊長:橋口成一 半隊長岡田敬助 |

| 五番大隊 大隊長:池上四郎 |

| 一番小隊 小隊長:河野主一郎 半隊長:荻原正蔵 二番小隊 小隊長:村田三介 半隊長淵辺彦ニ |

| 三番小隊 小隊長:神宮司助左衛門 半隊長:池田七熊 四番小隊 小隊長:長崎尚五郎 半隊長染川岳一 |

| 五番小隊 小隊長:薗田武一 半隊長:川上芳仲 六番小隊 小隊長:蒲生彦四郎 半隊長早川五郎 |

| 七番小隊 小隊長:平野正介 半隊長:村岡源助 八番小隊 小隊長:石橋清八 半隊長東郷次郎作 |

| 九番小隊 小隊長:国分寿助 半隊長:平田伊蔵 十番小隊 小隊長:児玉八之進 半隊長塚田十右衛門 |

連合大隊 大隊長:別府晋介

| 六番大隊長:越山休蔵 大隊監軍:柚木彦四郎 |

| 一番小隊 小隊長:鮫島敬輔 半隊長:福永十郎 二番小隊 小隊長:池田静治 半隊長原田源太 |

| 三番小隊 小隊長:竹下荘之進 半隊長:会木彦ニ 四番小隊 小隊長:前田軍左衛門 半隊長宇都宮泰輔 |

| 五番小隊 小隊長:水間勘助 半隊長:土橋栄吉 六番小隊 小隊長:竹下仙左衛門 半隊長伊丹丈平 |

| 七番小隊 小隊長:宇都宮良左衛門 半隊長:谷山喜助 八番小隊 小隊長:柚木正次郎 半隊長犬童英輔 |

| 七番大隊長:児玉強之助 |

| 一番小隊 小隊長:坂本敬介 半隊長:中村栄蔵 二番小隊 小隊長:黒江豊彦 半隊長川崎左一郎 |

| 三番小隊 小隊長:瀬戸山良知 半隊長:池田貞道 四番小隊 小隊長:岩元太郎 半隊長柿元軍平 |

| 五番小隊 小隊長:川崎吉兵衛 半隊長:中村源吾 六番小隊 小隊長:林一郎 半隊長服部喜之丈 |

| 七番小隊 小隊長:川崎助左衛門 半隊長:川崎十兵衛 八番小隊 小隊長:竹下六郎 半隊長小倉雄介 |

| 九番小隊 小隊長:本田元瑞 半隊長:山内甚右衛門 十番小隊 小隊長:小城宗一郎 半隊長蓑毛長祥 |

| 十一番小隊 小隊長:山内孝左衛門 半隊長:石塚順吉 |

| 一番砲隊 隊長:岩元半八郎 二番砲隊 |

| 大小荷駄隊 本部長:桂久武 |

| いずれの大隊も10箇小隊、各小隊約200名で、計約2,000名からなっていたが、加治木外4郷から募兵し、 |

| 後に六番・七番大隊と呼ばれた連合大隊は2大隊合計約1,600名で、他の大隊に比べ人員も少なく装備も |

| 劣っていた。この外、本営附護衛隊長には淵辺がなり、狙撃隊を率いて西郷を護衛することになった。 |

2月14日

| 私学校本校横の練兵場で、騎乗した西郷による一番~五番大隊の閲兵式が行われた。翌15日、60年ぶりといわれる大雪の中、 |

| 薩軍の一番大隊が鹿児島から熊本方面へ先発した、17日には西郷も桐野とともに発し、加治木・人吉を経て熊本へ向かった。 |

|

| 征討軍派遣 |

| 西郷軍が熊本城下に着かないうちにすでに政府側は征討の詔を出し、西郷軍の邀撃(ようげき)に動き出していた。 |

| 西郷軍が鹿児島を発したのが2月15日で、熊本城を包囲したのが2月21日。対して政府が征討の勅を出したのが2月19日で |

| であった。つまり西郷軍が動き出してわずか4日で、熊本城を包囲する2日前だった。 |

| このことから明治政府の対応の速さの背景には電信などの近代的な通信網がすでに張り巡らされていたことがわかる |

| 明治政府は有栖川宮熾仁親王を鹿児島県逆徒征討総督(総司令官)に任じ、実質的総司令官になる参軍(副司令官)には |

| 山縣有朋陸軍中将と川村純義海軍中将を任命した。これは、カリスマ的指導者である西郷に対抗して権威のある貴種を旗印と |

| して用いるためと、どちらか一方を総司令官にせずに、同じ中将の2人を副官に据えることで、陸軍と海軍の勢力争いを |

| 回避するためであった。また、薩摩・長州の均衡をとって西郷の縁戚である川村を加えて薩摩出身者の動揺を防ぐ等の意も |

| また、薩摩・長州の均衡をとって西郷の縁戚である川村を加えて薩摩出身者の動揺を防ぐ等の意も含まれていた。 |

| 山縣有朋もかつて西郷のもとで御親兵・陸軍省創設のために働いており、鹿児島私学校徒を激昂させた鹿児島スナイドル |

| 弾薬製造設備の搬出では薩摩閥の大山巌に協力するなど、薩摩閥内部の西郷vs大久保の争いに長州閥が便乗する構図と |

| となっていた。当初、第1旅団(野津鎮雄少将)・第2旅団(三好重臣少将)・別働第1旅団(高島鞆之助大佐)・ |

| 別働第2旅団(山田顕義少将)の外に川路利良少将兼大警視が率いる警視隊(後に別働第3旅団の主力)などが出動し、 |

| 順次、他の旅団も出動した。中でも臨時徴募巡査で編成された新撰旅団は士族が中心の旅団で、その名称から |

| 新撰組が再編成されたと誤認されたりした(実際に元新撰組隊士も所属していた |

| スナイドル弾薬の調達を担当した陸軍省の西郷従道と原田一道は、大量の弾薬を調達すべく、海軍省から弾薬製造設備を |

| 借り受けたり、外国商人から空薬莢500万個の購入を計画したり、あるいは清国から弾薬を借り受けたりと、前線で戦う |

| 兵士達の火力を支える弾薬調達に東奔西走した。 |

|

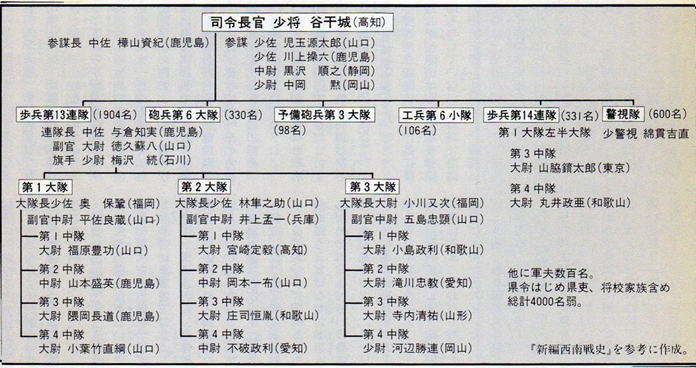

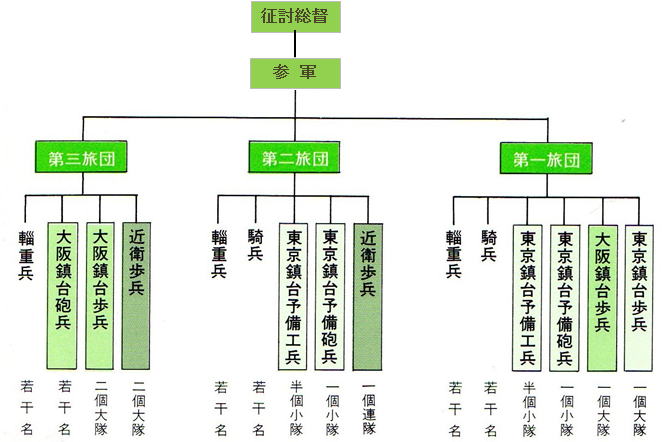

| 政府軍熊本城籠城軍の組織図 |

熊本城強襲と小倉電撃作戦

| 2月19日 |

熊本鎮台が守る熊本城内で火災が起こり、烈風の中、櫓に延焼し、天守までも焼失した。

この火災の原因は今もって不明(ただし、官軍による自焼説が有力)である

|

| 2月20日 |

別府晋介率いる加治木の諸隊が川尻に到着し始めた。まもなく熊本鎮台から派遣された偵察隊が別府の

隊に発砲し、西南戦争の実戦が始まった。

|

| 2月21日 |

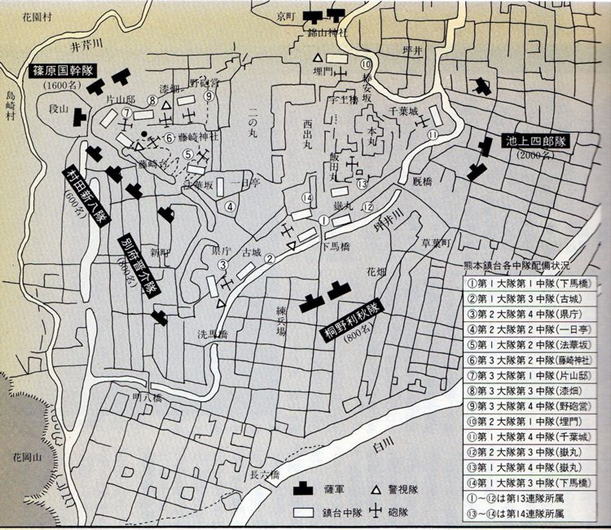

夜半から22日の早暁にかけて薩軍の大隊は順次熊本に向けて発し、熊本城を包囲強襲した。

桐野の第四大隊・池上の第五大隊は正面攻撃、篠原国幹の第一大隊・村田新八の第二大隊・別府晋介の

加治木の大隊、及び永山弥一郎の第三大隊の一部は背面攻撃を担当した。

一方、官軍は熊本城を中心に守備兵を配置した。この時の官軍側には、司令官の谷干城少将

参謀長の樺山資紀中佐(後に海軍大臣・軍令部長)はじめ、児玉源太郎少佐(後に陸軍大臣・参謀総長)、

川上操六少佐(後に参謀総長)・奥保鞏少佐(後に参謀総長・元帥)など、後年の大物軍人・政治家らが

参加していた。この時の戦力比は薩軍約14,000人に対して、鎮台軍約4,000人であった。

深夜に開かれた再軍議で熊本城を強襲する一方、一部は小倉を電撃すべしと決した。翌23日に池上が

村田三介の小隊だけが小倉方面へ進んだ。しかし、この小隊も植木で官軍と遭遇し、小倉電撃作戦は失敗

薩軍は南下してくる官軍、また上陸してくると予想される官軍、熊本鎮台に対処するために、

熊本城強襲策を変更して長囲策に転じた。

植木方面、木留・吉次方面、鳥巣方面、熊本方面では引き続き官軍と薩軍の攻防戦が繰り広げられ、

2月20日~27日には熊本方面、3月1日~31日には田原・吉次方面、3月10日~4月15日には

鳥巣方面、3月4日~4月15日には植木・木留方面で激しい戦闘が行われた。

|

なお、この間および後に薩軍に荷担した九州諸県の各隊は、貴島隊(隊長貴島清、薩摩新募の

1箇大隊約2,000名)を除けば、大約以下の通りである。

党薩諸隊 ( )内は主な隊長・指揮者

| ・熊本隊(池辺吉十郎)・熊本隊一番小隊長(佐々友房) ─ 約1,500名 |

| ・協同隊(平川惟一・宮崎八郎・崎村常雄)(隊員高田露・有馬源?・野満安親・野滿富記) ─ 約500名 |

| ・滝口隊(中津大四郎) ─ 約200名 |

| ・飫肥隊(伊東直記・川崎新五郎・小倉處平) ─ 約800名 |

| ・佐土原隊(島津啓次郎・鮫島元) ─ 約400名 |

| ・人吉隊(神瀬鹿三・黒田等久麿・村田量平) ─ 約150名 |

| ・都城隊(龍岡資時・東胤正) ─ 約250名 ・報国隊(堀田政一) ─ 約120名 |

| ・高鍋隊(石井習吉・坂田諸潔) ─ 約1,120名 ・中津隊(増田宋太郎) ─ 約150名 |

| ・延岡隊(大島景保) ─ 約1,000名 |

|

|

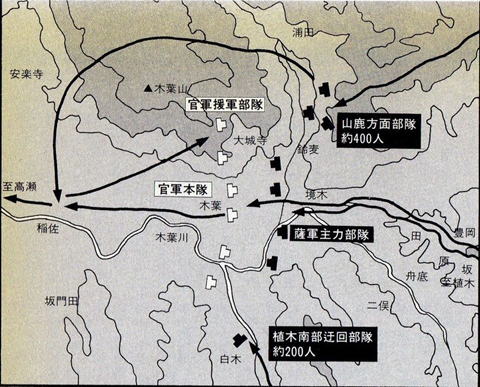

木葉の戦いで乃木少佐の第14連隊は植木、木葉と

連戦連敗した。薩軍も有効な追撃をせず、戦果を

拡大できなかった。 |

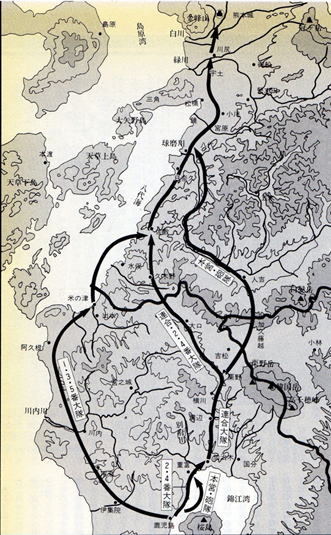

薩摩軍は東回りと西回りに分かれて進軍した。

慣れない雪と強行軍で死者も出たが、兵士たちは東京見物に

行くような気分だったという。 |

|

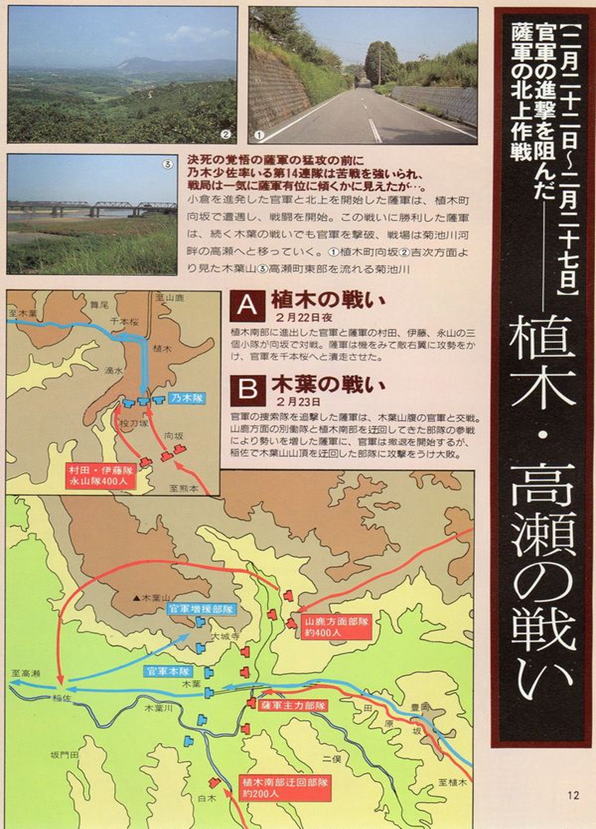

| 植木・高瀬の戦い |

|

| 高瀬付近の戦い |

植木の戦い

| 2月22日乃木隊は高瀬に到着したが、入城は無理と判断して強兵60名ほど選抜して植木に向かった |

| 植木は熊本から8キロほど北にあり、薩摩隊の村田隊が夜間戦闘で千本桜附近で連隊旗を奪う |

| 乃木少佐は憤然として・・・連隊旗手の河原林雄少慰は戦死、この話は西南戦争では有名な事 |

| そして木葉で乃木隊は再び敗退となる。馬に乗ったが馬を射られ落馬する。 |

| 部下が身を挺して庇った、こうして乃木少佐は九死に一生を得た |

第1次高瀬

| 2月24日、第1旅団(野津鎭雄少将)と第2旅団(三好重臣少将)は相次いで南下中であった。 |

| 25日、歩兵第14連隊(乃木希典少佐)は石貫に進む一方で高瀬方面へ捜索を出した。 |

| 山鹿街道と高瀬道に分かれて進撃した。山鹿方面では第3旅団の先鋒1個中隊の増援を得て24日に |

| 転進して来た野村忍介の5個小隊と対戦することになったが、高瀬道を進んだ部隊は薩軍と戦闘をする |

| こともなく高瀬を占領した。 |

| この時の薩軍の配置はほぼ以下のようになっていた。 |

| ・山鹿 ─ 野村忍介(5個小隊) |

| ・植木 ─ 越山休蔵(3個小隊)、池辺吉十郎(熊本隊主力) |

| ・伊倉 ─ 岩切喜次郎・児玉強之助ら(3個小隊)、佐々友房ら(熊本隊3個小隊) |

| これに対し、官軍の征討旅団は順次南関に入って本営を設け、ただちに石貫に派兵し、岩崎原に増援を送った。 |

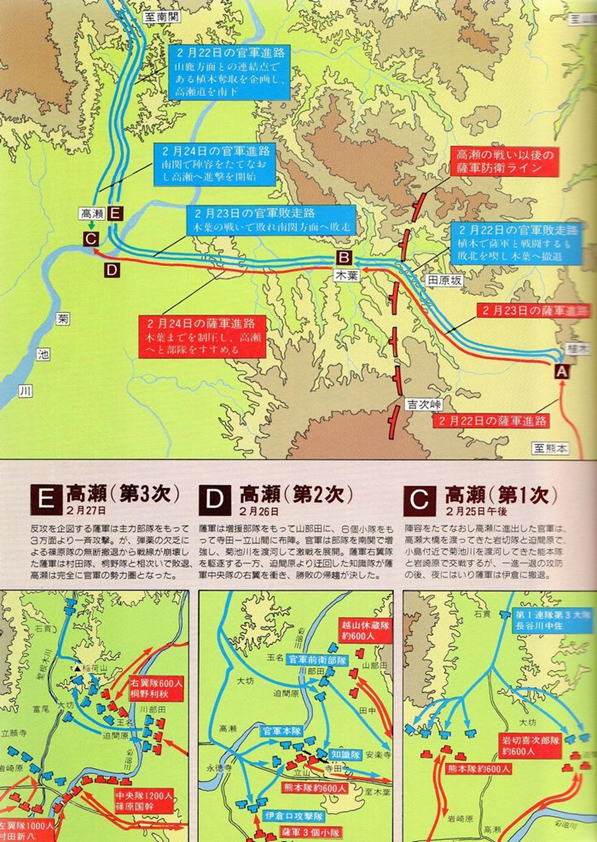

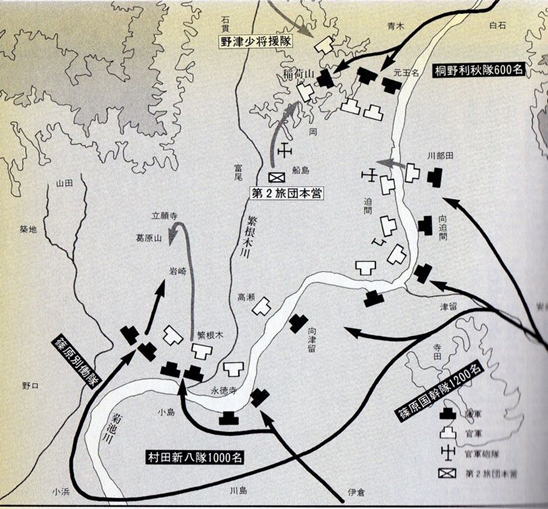

第2次高瀬会戦

| 2月26日桐野・篠原・村田・別府らが率いる薩軍主力は大窪(熊本市北)に集結中だった。 |

| 薩軍主力は大窪で左・中・右3翼に分かれ、次の方向から高瀬及び高瀬に進撃しつつある官軍を |

| 挟撃する計画でいた。 |

| ・右翼隊(山鹿方面) ─ 桐野利秋(3個小隊約600名) |

| ・中央隊(植木・木葉方面) ─ 篠原国幹・別府晋介(6個小隊約1,200名) |

| ・左翼隊(吉次・伊倉方面) ─ 村田新八(5個小隊約1,000名) |

| これに対し官軍は、薩軍主力の北進を知らず、前面の薩軍が未だ優勢でないとの判断にもとづき、 |

| 次のように部署を定めた。 |

| ・第一陣 ・前駆 ─ 乃木希典少佐(4個中隊) ・中軍 ─ 迫田大尉(2個中隊) |

| ・後軍 ─ 大迫大尉・知識大尉(2個中隊) |

| ・第二陣 ・予備隊 ─ 長谷川中佐(4個中隊) |

| ・応援(総予備隊) ─ (2個中隊、1個大隊右半隊) ・山鹿方面守備隊 ─ 津下少佐(3個中隊) |

| またしても乃木隊は撤退しす。 |

第3次高瀬会戦

| 菊池川を挟んで戦い続くが征討軍は近衛第1連隊を基幹に兵力4000名以上と薩軍より上回っている。 |

| 篠原の諸隊が弾薬が尽きたために断わりもなく徹底し始めたのである。征討軍の余裕が出た右翼の |

| 長谷川中佐の部隊を増援した。その前後に一番大隊小隊長西郷小兵衛が戦死し、村田隊も苦戦 |

| 桐野隊も菊池川を渡って山鹿まで退いた。 |

菊池川を挟んで、両軍が激突したのは第3次高瀬会戦で西南戦争の関ヶ原と呼ばれる

結局、兵力と火器にまさる官軍がこの地を制した。

|

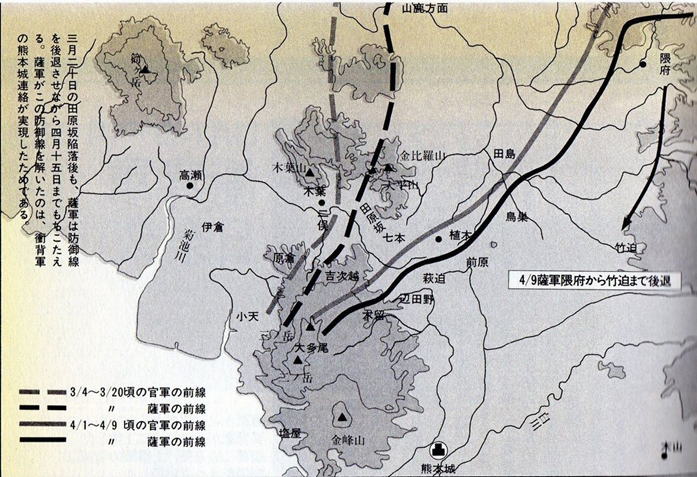

田原坂・吉次峠の戦い

| 3月1日から3月31日まで、現在の熊本県熊本市植木町で田原坂・吉次峠の激戦が繰り広げられた。 |

| 春先で冷え込みが酷く、雨も降る厳しい状況の中で戦いは始まった。3月4日には吉次峠では西郷軍の |

| 篠原国幹が戦死するが、政府軍を撃退した。 |

| 官軍が田原の戦闘で費消した小銃弾薬は1日32万発、多い日は60万発と果てしない消耗戦 |

| 抜刀隊が薩軍と対等に戦えることが分かった。のちにこの時の抜刀隊の功を称えて軍歌『抜刀隊』が |

| 作られた。この間、3月4日からの官軍の戦死者は約2,000名、負傷者も2,000名にのぼった。 |

| 20日早朝、官軍は開戦以来、最大の兵力を投入した。攻撃主力隊は豪雨と霧に紛れながら、 |

| 二股から谷を越え、田原坂付近に接近した。 |

| 田原坂の戦いでは薩軍は敗北に終わったが、21日には早くも有明海・吉次峠・植木・隈府を結ぶ線に |

| 防衛陣地を築きあげた。そうすることによって官軍の熊本への道を遮断し、攻撃を遅らせようとした。 |

植木・木留の戦い

| 3月23日に官軍は植木・木留を攻撃し、一進一退の陣地戦に突入した。 |

| 3月24日にも官軍は再び木留を攻撃し、3月25日には植木に柵塁を設け、攻撃の主力を木留に移した。 |

| 4月1日には半高山、吉次峠を占領した。4月2日、官軍は木留をも占領し、薩軍は辺田野に後退し、 |

| 辺田野・木留の集落は炎上した。4月5日には官軍本営にて軍議が開かれた。 |

| 4月8日、辺田野方面は激戦となり、官軍は柿木台場を占領した。4月12日に薩軍は最後の反撃ををしたが、 |

| 4月15日、植木・木留・熊本方面より撤退し、城南方面へ退いた。これを追って官軍は大進撃を開始 |

鳥巣方面

| 鳥巣では、3月10日に薩軍がこの地の守備を始めてから4月15日に撤退するまでの間、官軍との間に |

| 熾烈な争いが繰り広げられた。 |

| 4月5日、第3旅団(三浦梧楼少将)は鳥巣に攻撃をしかけ、薩軍の平野隊と神宮司隊が守備している |

| 真ん中に攻め入った。虚をつかれた両隊はたちまち敗走した。これを聞いた薩軍の野村忍介は植木にいた |

| 隊を引き連れて鳥巣に向かい、挽回しようと奮戦するが、結局、この日一日では決着はつかず、 |

| 薩軍は勇戦し、4月9日、再び隈府に攻め入った官軍を撃退したが、弾丸・武器の不足によりこれ以上の |

| 戦闘を不可能と考え、赤星坂へ撤退した。4月10日から4月13日にかけて官軍による鳥巣の再攻略が始まり、 |

| 薩軍もこれに対して勇ましく応戦したが、いよいよ武器がつきてしまったうえに、鳥巣撤退命令が |

| 下されたため、この地をあとに大津に向かった。 |

|

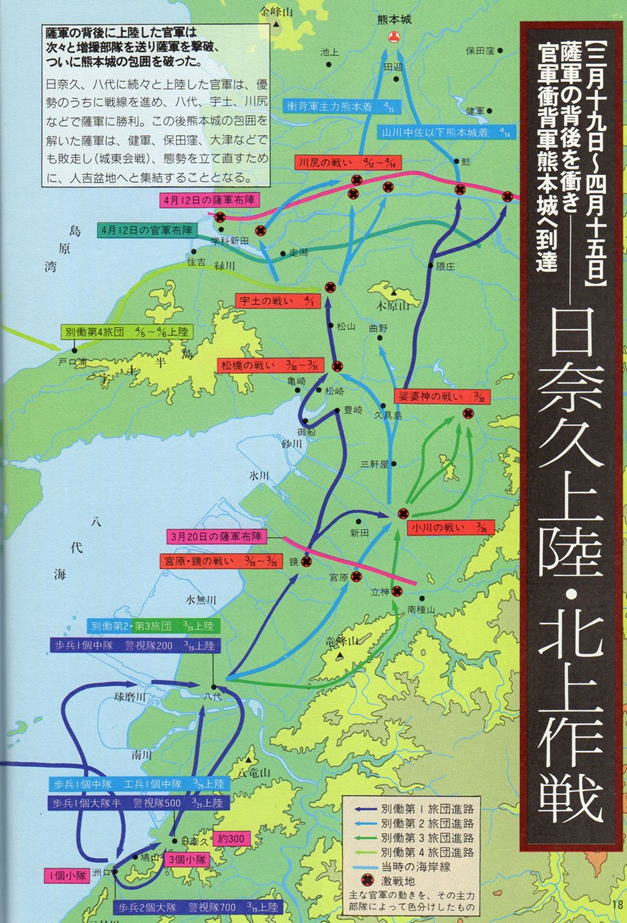

| 薩軍の長囲策の破綻と官軍衝背軍の上陸 |

| 薩軍の主力が北部戦線に移った後も熊本城の長囲は続けられていたが、官軍衝背軍の上陸と熊本鎮台 |

| との連絡がついたことから長囲策は破綻し、戦線は熊本城の南部東部に移った。 |

熊本城長囲

| 城中の糧食が尽きるのを待って陥落させるという長囲策を採る薩軍が対砲戦を主としたので、守城側は |

| はそれに苦しんだ。3月12日、段山をめぐる両軍の争奪戦が起こった。この争奪戦は13日まで続いた。 |

| 霧の中、砲撃・銃撃を混じえた激戦は、霧が晴れたときには双方の距離10数歩という接近戦であった。 |

| この戦いは官軍死傷者221名、薩軍死者73名捕虜4名という長囲戦最大の激戦であった。 |

| 長囲軍が減少した薩軍は、桐野が熊本隊の建策を入れて、水責めを行うべく3月26日石塘堰止を実行し、 |

| 坪井川・井芹川の水を城の周囲に引き込んだ。これによって熊本城の東北および西部の田畑は |

| 一大湖水に変じた。この策によって薩軍は城の東北及び西部に配する兵を数百名節約できたのであるが、 |

| その一方、鎮台に対し城の西部を守る兵の削減を可能とさせ、結果的には鎮台側を益することになってしまった。 |

鎮台兵の出撃

| 熊本鎮台の城外出撃は薩軍主力が北部戦線に移動した2月27日から始まった。この日、大迫尚敏大尉 |

| 率いる偵察隊は坪井方面の威力偵察に出撃した。3月26日、植木方面で銃声を聞くが征討軍が現れないので、後方攪乱部隊を |

| 3隊に分け、京町口・井芹村・本妙寺に出撃させた。これらの部隊は一時薩軍を走らせたものの、逆襲にあい、撤退した。 |

| 籠城が40日にもなり、糧食・弾薬が欠乏してきた鎮台は余力があるうちに征討軍との連絡を開こうとして、南方の川尻方面に |

| 出撃することにした。隊を奥保鞏少佐率いる突囲隊、小川大尉率いる侵襲隊、及び予備隊の3つに分け、4月8日に出撃した。 |

侵襲隊が安巳橋を急襲し、戦っている間に突囲隊は前進し、水前寺・中牟田・健軍・隈庄を経て宇土の衝背軍と連絡した。

一方、侵襲隊は薩軍の混乱に乗じて九品寺にある米720俵・小銃100挺などを奪って引き揚げた。 |

衝背軍上陸

| 官軍南下軍は2月の高瀬の戦い以来目立った成果を収めることができずにいた。 |

| そこで高島大佐の建議により、熊本鎮台との連絡をとること、薩軍の鹿児島と熊本間の補給・連絡を |

| 遮断すること、薩軍を腹背から挟撃すること等の企図を持った軍が派遣されることになった。 |

| 黒田清隆中将が参軍となり、この上陸衝背軍を指揮することにした。 |

| 最初の衝背軍は3月18日、長崎を出発して八代に向かった高島鞆之助大佐(後に少将)率いる |

| 別働第2旅団(後に別働第1旅団に改称)であった。この旅団は3月19日、艦砲射撃に援護されて |

| 日奈久南方の州口及び八代の背後に上陸し、薩軍を二面から攻撃して八代の占領に成功した。 |

| 20日には黒田清隆参軍率いる1箇大隊半と警視隊500名余が日奈久に上陸した。薩軍では二番大隊 |

| 一番小隊が日奈久、二番大隊五番小隊が松崎西南の亀崎、二番大隊六番小隊が熊本西北の白浜で |

| 海岸警備をしていたが、なんら効果的な防御ができなかった。 |

| 官軍の八代上陸の報を得た薩軍は、熊本長囲軍の一部を割き、三番大隊指揮長永山弥一郎率いる |

| 5箇中隊・都城隊・二番砲隊を八代に派遣した。3月20日、薩軍先遣隊と高島大佐率いる官軍は氷川を |

| 挟んで激戦し、薩軍は対岸に進出した。しかし、翌21日には増援を得た官軍が押し返し、薩軍を砂川に |

| 退却させた。22日、黒田参軍は八代から宮の原に出、ここで薩軍と激戦した。増援を得た薩軍と官軍の |

| 戦闘は24、25日と続き、戦況は一進一退した。 |

| 3月24日、長崎を出発した別働第2旅団(山田少将)・別働第3旅団(川路少将)は25日午後、八代に上陸した。 |

・高島鞆之助大佐の旅団 ─ 別働第1旅団

・山田顕義少将の旅団 ─ 別働第2旅団

|

| ・川路利良少将の旅団 ─ 別働第3旅団(警視隊を主体として編成) |

・黒川通軌大佐の旅団 ─ 別働第4旅団

|

小川方面の戦い

3月26日、黒田参軍は別働第1旅団を左翼、別働第2旅団を中央、警視隊を右翼に配し、艦砲射撃の

援護のもと三方から小川方面の薩軍を攻撃し、激戦の末、薩軍を撃退して小川を占領した。

宇土・堅志田・緑川の戦い

| 緑川を挟んで、東西の長い戦線で両軍は対峙することになった。衝背軍の黒田参軍は兵力増加を具申 |

| しる、黒川大佐を旅団長とする別働第4旅団(2600名)が衝背軍に配備され、7日に宇土半島に上陸した |

| 熊本城から奥保肇少佐は薩軍の包囲を突破して城内は糧食が欠乏しているとの報告で全軍に総攻撃を |

| 発令する。その前、薩軍は田原・吉次での戦闘がたけなわの頃、辺見・淵部は兵員徴募で鹿児島へ帰る |

| 3月26日まで1500名ほど掻き集め12小隊を編成して、官軍が八代に上陸し、宇土から川尻へと迫ってっていたため、 |

| この兵力は熊本にいる薩軍との合流ができなかった。よって、この部隊は人吉から下って、 |

| 八代から熊本へ進軍中の官軍を背後から攻撃し、退路を断って孤立させるという |

|

| 日奈久上陸・北上作戦 |

| 4月4日、人吉から球磨川に沿い、或いは舟で下って八代南郊に出た薩軍は、まず坂本村の官軍を |

| 攻撃して敗走させたのを皮切りとして、5、6日と勝利を収め、八代に迫ったが、7、8日の官軍の反撃によって |

| 八代に至ることができず、再び坂本付近まで押し戻された。 |

| 4月17日までこの状態が続いた。17日、1個大隊に薩軍の右翼をつかせる作戦が成功して官軍が有利となり、 |

| 薩軍は敗走した。この間の萩原堤での戦いのとき協同隊の宮崎八郎が戦死し、 |

| 別府晋介が足に重傷を負った。 |

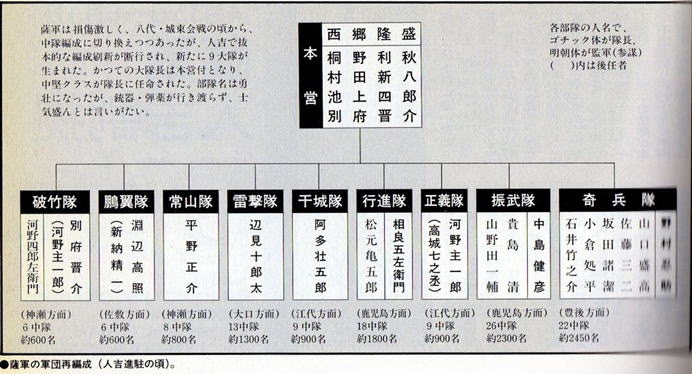

薩軍の再編成図

| 4月12日、別働第3、第1旅団は一斉に攻撃を開始した。別働第1旅団は宮地を発して緑川を渡り、 |

| 薩軍を攻撃した。薩軍は敗戦続きに気勢揚がらず、民家に放火して退却した。 |

| 南下軍司令官永山弥一郎は人力で御船に急行したが薩軍は善戦の甲斐もなく、潰走しはじめた。 |

| 大敗の責任をとり、荷駄掛の税所左一郎とともに、近くの民家を老婆から金数百円で買い取り、火を放し |

| 永山弥一郎は自決する |

衝背軍の熊本入城

| 4月13日、別働第2旅団の山川浩中佐は緑川の中洲にいたが、友軍の川尻突入を見て、機逸すべからずと |

| 考え、兵を分けて、自ら撰抜隊を率いて熊本城目指して突入し、遂に城下に達した。 |

| 城中皆蘇生した思いで喜んだが、後に山川中佐は作戦を無視した独断専行を譴責されたといわれる。 |

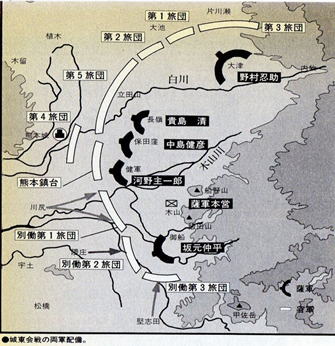

薩軍 人吉割拠

| 薩軍はついに熊本城の包囲を解いた。城東大会戦も利あらず、九州山地を縦走して人吉をめざした。 |

| だが、人吉割拠も風前の灯に-熊本城から東の街道筋はどこも、北と南で敗れた薩軍諸隊でごった返していた。 |

| 薩軍は袋小路に追い詰められてしまった。結局、阿蘇山系から発する白川と木山川により形成された肥後平野東方の扇状 |

| を占めて、政府軍と対峙する。 |

|

| 薩軍の総兵力は8000名 |

| 政府軍の総兵力30000名以上 |

| 4月20日午前5時、官軍の各旅団はそれぞれの部署から一斉に |

| 総攻撃を開始した。これが城東会戦の火蓋が切られた、肥後 |

| 平野全体が大地をつんざくような砲声と濛々たる砲煙に包まれ |

| た、やがて薩軍は敗走するのを官軍が狙撃したため、御船川は |

| 赤く染まった。御船の大敗で薩軍は混乱し、敗走となる。 |

| 22日、西郷は村田・池上とともに兵2000名を率いて人吉へ |

| 平地は官軍充満しているので、肥日国境の馬見原から |

| 胡麻山越え26日、人吉の永国寺に到着、桐野隊は27日、人吉 |

| の北東25キロほどの江代に着き、人吉には入らず、それは |

| 桐野は西郷を避け始めた、幾度なる作戦の失敗で西郷に合わ |

| せる顔がなかったのかもしれない |

|

|

| 薩軍の三州盤踞策と人吉攻防戦 |

| 4月21日、薩軍は矢部浜町の軍議で、村田新八・池上が大隊指揮長を辞め、本営附きとなって |

| 軍議に参画すること、全軍を中隊編制にすること、三州(薩摩国・大隅国・日向国)盤踞策をとること、 |

| 人吉をその根拠地とすることなどを決めた。この時に決められた諸隊編成及び指揮長は以下の通りである。 |

| ・奇兵隊 ─ 指揮長野村忍介 ・振武隊 ─ 指揮長中島健彦 |

| ・行進隊 ─ 指揮長相良長良 ・雷撃隊 ─ 指揮長辺見十郎太 |

| ・干城隊 ─ 指揮長阿多壮五郎 ・常山隊 ─ 指揮長平野正介 |

| ・正義隊 ─ 指揮長河野主一郎 ・鵬翼隊 ─ 指揮長淵辺群平 |

| ・勇義隊 ─ 指揮長中山盛高 |

| この後即日、薩軍は全軍を二手に分けて椎原越えで人吉盆地へ退却した。 |

| 4月27日、人吉盆地に入った薩軍は本営を人吉に置いた。4月28日に江代に着いた桐野はここに |

| 出張本営を置き軍議を開いた。江代軍議で決められたのは、人吉に病院や弾薬製作所を設けること、 |

| 各方面に諸隊を配置することなどで、逐次実行に移された。この時、桐野が人吉を中心に南北に両翼を |

| 張る形で薩軍を以下の通りに配置した。 |

薩軍諸隊配置

| ・豊後口方面 ─ 指揮長野村忍介 |

| ・鹿児島方面 ─ 指揮長相良長良 |

| ・江代口方面 ─ 指揮長阿多壮五郎 |

| ・神瀬・小林方面 ─ 指揮長河野主一郎 |

| ・川内方面 ─ 指揮長中山盛高 |

|

| ・鹿児島方面 ─ 指揮長中島健彦 |

| ・大口方面 ─ 指揮長辺見十郎太 |

| ・中村・加久藤・綾方面 ─ 指揮長平野正介 |

| ・佐敷方面 ─ 指揮長淵辺群平 |

| ・高原口方面 ─ 指揮長堀与八郎 |

|

官軍旅団配置

| ・健軍・木山方面 ─ 第1旅団(野津鎮雄少将) |

・砂取・川尻方面 ─ 第2旅団(三好重臣少将) |

| ・高森方面第3旅団 ─ (三浦梧楼少将) |

・鹿児島方面 ─ 第4旅団(曾我祐準少将) |

| ・鹿児島方面 ─ 別働第1旅団(高島鞆之助少将) |

|

| ・南種山・五箇庄方面 ─ 別働第2旅団(山田顕義少将) |

|

| ・佐敷・水俣・大口方面 ─ 別働第3旅団(川路利良少将) |

|

| ・比奈久・球磨川口方面 ─ 別働第4旅団(大山巌少将) |

|

| ・矢部浜町方面 ─ 熊本鎮台(谷干城少将) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

神瀬方面

| 5月8日、辺見・河野主一郎・平野・淵辺はそれぞれ雷撃隊・破竹隊・常山隊・鵬翼隊の4個隊を率いて |

| 神瀬箙瀬方面に向かった。官軍との戦闘は5月9日に始まったが、5月15日には、破竹隊の赤塚源太郎以下 |

1個中隊が官軍に下るという事件が起きた。これより神瀬周辺での両軍の攻防は一進一退しながら6月頃まで続いた。

|

万江方面

| 別働第2旅団(山田少将)は5月19日、人吉に通じる諸道の1つ万江越道の要衝水無・大河内の薩軍を攻撃した。 |

| これを迎え撃った薩軍の常山隊七番中隊は一旦鹿沢村に退き、5月21日に水無・大河内の官軍に反撃したが、勝敗を |

| 決することができず、再び鹿沢村に引き揚げた。5月28日、今度は官軍が鹿沢村の常山隊七番中隊を攻撃した。 |

| 常山隊は必死に防戦したが、弾薬がつきたために内山田に退き、翌日29日に大村に築塁し、守備を固めた。 |

大野方面

| 5月5日、田ノ浦に官軍が上陸。材木村は田ノ浦から人吉に通じる要路であったため鵬翼隊四・六番中隊は |

| 材木村に見張りを置き、大野口を守備した。5月6日、官軍が材木村の鵬翼隊四番中隊を攻めたので、 |

| 薩軍はこれを迎え撃ち、一旦は佐敷に退却させることに成功した。しかし5月9日、官軍は再び材木村の |

| 鵬翼隊六番中隊を攻めた。激戦がおこなわれたが、薩軍は敗れてしまい、長園村に退いた。 |

| 5月20日、別働第3旅団が久木野に進入した。5月22日、淵辺は佐敷口の湯ノ浦に進撃することを決め |

| 5月23日、別働第三旅団が倉谷・高平・大野方面の薩軍を次々と破り、大野に進入してきた。 |

| 5月28日明け方、官軍が舞床の鵬翼隊三番中隊を襲った。この日は防戦に成功したが、官軍は |

| 5月29日に再び鵬翼隊三番中隊右半隊を攻撃。薩軍は塁を捨てて後退したが、鵬翼隊三番中隊左小隊の |

| 活躍により塁を取り返し、銃器・弾薬を得た。 |

| 5月30日の夜明け頃、官軍が程角左翼の塁を攻撃し、薩軍は敗北した。 |

| 6月1日早朝、諸道の官軍が人吉に向かって進撃した。諸方面の薩軍はすべて敗れ、人吉や大畑に退却した |

人吉攻防戦

| 4月30日、常山隊三番中隊は中村、遊撃隊六番小隊春田吉次は頭治などそれぞれ要地を守備したが、 |

| 5月3日から7日までの宮藤の戦い、5月10日から14日までの平瀬の戦いで、官軍は中村中佐の活躍により |

| によりこれらを敗走させることに成功した。中村中佐は5月21日、横野方面の薩軍を襲撃し、岩野村に敗走させた。 |

| 一方、尾八重を守っていた干城隊二番中隊は岩野村を守備し、5月22日、前面の官軍を襲撃し敗走させた。 |

| さらに追撃しようとしたが弾薬が不足していたこともあり、米良の西八重に退却した。この頃桐野は宮崎から鹿児島方面 |

| および豊後等の軍を統監していたが、ここを根拠地とするために宮崎支庁を占領し、5月28日に軍務所と改称した。 |

| 別働第2旅団の侵攻で危険が目前に迫った人吉では、村田新八らが相談して安全をはかるために、5月29日、池上に |

| 随行させて狙撃隊等2,000名の護衛で西郷を宮崎の軍務所へ移動させた。5月31日に西郷が軍務所に着くと、ここが新たな |

| 薩軍の本営となり、軍票(西郷札)などが作られ、財政の建て直しがはかられた。 |

| 6月1日早朝、照岳道の山地中佐隊に続いて官軍が次々と人吉に突入した。そして村山台地に砲台を設置し、薩軍本営のあった |

| 球磨川南部を砲撃した。これに対し村田新八率いる薩軍も人吉城二ノ丸に砲台陣地を設け対抗した。しかし薩軍の大砲は |

| 射程距離が短いためにかなわず、逆に永国寺や人吉城の城下町を焼いてしまった。この戦いは三日間続いた。 |

| 薩軍本隊は大畑などで大口方面の雷撃隊と組んで戦線を構築し、官軍のさらなる南下を防ごうとしたが失敗し、 |

| 堀切峠を越えて、飯野へと退却した。こうして人吉は官軍の占領するところとなった。 |

大口方面の戦い

| 4月22日に雷撃隊(13個中隊、約1300名)の指揮長に抜擢された辺見は日ならずして大口防衛に派遣された |

| これに対し官軍は5月4日、別働第3旅団の3個大隊を水俣から大口攻略のため派遣した。 |

| この部隊は途中、小河内・山野などで少数の薩軍を撃退しながら大口の北西・山野まで進攻した。 |

| 5月5日、雷撃隊と官軍は牛尾川付近で交戦したが、雷撃隊は敗れ、官軍は大口に迫った。 |

| 8日の朝から久木野本道に大挙して攻撃を加え、官軍を撃退した。押されて官軍は深渡瀬までさがった。 |

| 久木野・山野を手に入れた辺見は5月9日、自ら隊を率いて官軍に激しい攻撃を加えて撃退し、肥薩境を越えて追撃した。 |

| 11日、雷撃隊は水俣の間近まで兵を進め、大関山から久木野に布陣した。 |

| 6月1日、三洲盤踞の根拠地となっていた人吉が陥落し、薩軍本隊は大畑へ退いた。6月3日に官軍の二方面からの大関山への |

| 総攻撃が始まった。官軍の正面隊は原生林に放火しながら進撃した。6月7日に久木野が陥落し、薩軍は小河内方面に退却した。 |

| 翌日、官軍はこれを追撃して小河内を占領した。6月25日、雷撃隊は大口の南に布陣し、曽木、菱刈にて官軍と戦ったが、 |

| 覆水盆に返ることなく、相良率いる行進隊と中島率いる振武隊と合流し、南へと後退していった。ここに大口方面における |

| 約2か月もの戦いに幕は下りた。 |

鹿児島方面の戦い

| 熊本城の包囲が解けた4月23日、政府は参軍川村純義海軍中将を総司令官として別働第1旅団 |

| (旅団長高島鞆之助)・別働第3旅団2個大隊(田辺良顕中佐)を主力とする陸海軍混成軍を鹿児島に派遣 |

| しかし、27日に上陸して本営を設けた川村参軍は情勢を判断して増援を求めた。そこで政府は新たに |

| 第4旅団(曾我祐準少将)・別働第5旅団(大山巌少将)1個大隊を派遣した。 |

城山・重富・紫原の戦い

| 薩軍では、4月28日の江代の軍議の後、中島健彦を振武隊など11個中隊の指揮長として鹿児島方面に派遣した。 |

| 監軍貴島清を伴って出発した中島健彦は途中で別府晋介・桂久武らと会して5月1日に軍議を開き、 |

| 別府晋介が横川に主張本営を置いて鹿児島方面を指揮し、前線部隊の中島らはさらに進んで山田郷から |

| 鹿児島に突入することとなった。5月5日には遅れて到着した相良を指揮長とする行進隊など10個中隊が振武隊と合流した。 |

| 5月11日から13日にかけては、催馬楽山の薩軍と海軍軍艦龍驤との間で大規模な砲撃戦がおこなわれ、 |

| 14日から17日にかけては、官軍によって薩軍の硝石製造所・糧秣倉庫等が焼却された。 |

| 5月22日、川村参軍は第4旅団1個大隊半・別働第3旅団2個中隊を右翼、別働第1旅団2個大隊半を |

| 左翼として軍艦4隻と小舟に分乗させ、艦砲で援護しながら重富に上陸させて薩軍の後方を攻撃させた。 |

| 5月24日、別働第1旅団と別働第3旅団は大挙攻勢に出、涙橋付近で交戦する一方、軍艦に分乗した兵が |

| 背後を衝き、薩軍を敗走させた。 |

官軍主力の鹿児島連絡

| 大口南部の薩軍を退けた川路少将率いる別働第3旅団は6月23日、宮之城に入り川内川の対岸および |

| 下流の薩軍を攻撃した。一斉突撃を受けた薩軍は激戦の末、遂に鹿児島街道に向かって退却した。 |

| 鹿児島周辺の薩軍を撃退した。こうして官軍主力と鹿児島上陸軍の連絡がついた。 |

| 退却した薩軍は都城に集結していると予測した川村参軍は6月29日、別働第1旅団を海上から垂水・高須へ、 |

| 第4旅団を吉田・蒲生へ、別働第3旅団を岡原・比志島経由で蒲生へ進め、都城を両面攻撃することとした。 |

|

| 都城方面の戦い |

| 人吉方面撤退後の6月12日、村田新八は都城に入り、人吉・鹿児島方面から退却してきた薩軍諸隊を集め、 |

| 都城へ進撃する官軍に対する防備を固めた。薩軍の配置は戦闘によって大幅に入れ替わりが |

| わりがあるので確定しがたいが、北からほぼ以下のようになっていた。 |

戦力

薩軍

| ・最右翼(霧島山・高千穂北麓) |

小林・高原方面 ─ 破竹隊など |

| ・右翼(霧島山・高千穂南麓) |

財部・庄内方面 ─ 破竹隊など |

| ・中央 |

敷根・福山・清水方面 ─ 振武隊・奇兵隊など |

| ・左翼 |

岩川・末吉・大崎・百引方面 ─ 雷撃隊・行進隊など |

政府軍

| ・左翼 |

小林・飯野 ─ 別働第4旅団の一部・第2旅団 |

| ・中央 |

庄内方面 ─ 第3旅団(国分本営) |

|

庄内・福山の中間 ─ 別働第4旅団(国分本営) |

|

福山方面 ─ 第4旅団(敷根本営) |

| ・右翼 |

岩川・末吉方面 ─ 別働第1旅団(高隈本営) |

小林・高原方面

| 6月19日、河野主一郎は破竹隊を率いて別働第2旅団が守る飯野を21日まで猛撃して奪取をはかったが、 |

| 官軍は善戦し、陥とすことは出来なかった。逆に横川から転進してきた第2旅団が7月14日、小林から高原を |

| 攻撃し高原を占領した。高原奪還を目指す薩軍は7月17日、堀与八郎を全軍指揮長とし雷撃隊・鵬翼隊・ |

| 破竹隊などの9個中隊を正面・左右翼・霞権現攻撃軍(鵬翼三番隊)の4つに分け、深夜に植松を発ち、 |

| 正面・左右翼軍は暁霧に乗じて高原の官軍を奇襲し、あと一歩のところで奪還するところであったが、 |

| 官軍の増援と弾薬の不足により兵を引き揚げた。一方、霞権現へ向かった鵬翼三番隊は奇襲に成功し、 |

| 銃器・弾薬等の軍需品を得た。この戦い以降、官軍は警戒を強め、7月17日に堡塁や竹柵を築いて |

| 薩軍の奇襲に備えた。7月21日薩軍は再び高原を攻撃するため官軍を攻撃するが、官軍の強固な |

| 守備と援隊の投入により、高原奪還は果たせず、庄内へと退却した。 |

踊・大窪・財部方面

| 横川方面が官軍に制圧されてしまったため、7月1日、薩軍の雷撃隊六・八・十・十三番中隊、 |

| 干城隊一・三・五・七・九番中隊、正義隊四番中隊等の諸隊は踊に退却し、陣をこの地に敷いた。 |

| 官軍は7月6日、国分に進入して背後より踊の薩軍を攻撃し、薩軍は大窪に退却した。 |

| 7月12日、辺見は赤坂の官軍の牙城を攻撃するため、雷撃隊を率いて財部の大河内に進撃。 |

| 7月17日、辺見は奇兵隊を率いてきた別府九郎と本営の伝令使としてやってきた河野主一郎らと合流し、 |

| 荒磯野の官軍を攻撃するため兵を本道・左右翼に分け、夜明けに高野を出発した。 |

| 官軍の援軍の参戦、弾薬の不足により、雷撃隊は高野へ、奇兵隊は庄内へとそれぞれ退却した。 |

| 7月19日には都城危急の知らせにより高野の雷撃隊は庄内へ移動し守りを固めた。 |

| また辺見は7月23日の岩川攻撃作戦のために雷撃六番隊、干城七番を率いて岩川へ向かった。 |

敷根・福山・岩川方面

| 第3旅団が7月10日、敷根・清水の両方面から永迫に進撃し、行進隊十二番中隊を攻撃したので、 |

| 行進隊は通山へ退却した。一方、敷根・上段を守備していた行進隊八番中隊は、官軍の攻撃を受け、 |

| 福原山へと退却した。行進隊八・十二番中隊は上段を奪回しようと官軍を攻撃するが、破ることができず、 |

| 通山へ退却した。7月15日早朝、行進隊・奇兵隊は嘉例川街道を攻撃したが、官軍の守りは堅く、 |

| 加治木隊指揮長越山休蔵が重傷を受けたため、攻撃を中止し通山へ退却した。 |

| 7月23日、官軍が岩川に進出したとの報を受け、高野から雷撃隊八・七番隊・干城隊七番隊を率いてきた |

| 辺見と合流し、辺見・相良を指揮長として岩川へ進撃し、官軍と交戦した。 |

| 結局、薩軍は官軍を破れず、末吉へと退却した。 |

恒吉・百引・大崎方面

| 7月7日、振武隊大隊長中島は国分より恒吉に到着した。このとき官軍は百引・市成に進駐していたので、 |

| この方面への攻撃を決定した。振武隊は夜に恒吉を出発し、8日に百引に到着した。 |

| 7月12日、蓬原・井俣村の奇兵隊は大崎に進撃したが、荒佐野の官軍はこの動きを察知し、大崎にて両軍が激突した。 |

| 当初、戦況は薩軍にとって不利な方向に傾いていたが、大崎の振武隊と合流し、官軍に快勝した。 |

| 末吉方面が危急の状態に陥ったので、この夜、村田新八は各隊に引き揚げて末吉に赴くように指示した。 |

官軍の都城進撃

都城への全面攻撃を始める前の7月21日、山縣参軍・川村参軍・大山少将・三浦少将らは軍議して、

以下のように進撃部署を定めた。

|

| ・田野口・猪子石越・庄内方面 ─ 第3旅団 |

・福山・通山方面 ─ 第4旅団 |

| ・市成・岩川・末吉方面 ─ 別働1一旅団 |

・正部谷・財部方面 ─ 別働第2旅団 |

| ・霧島山麓方面 ─ 第2旅団の一部 |

|

都城方面

| 別働第3旅団は7月24日、粟谷から財部に進撃し、指揮長不在の薩軍を攻撃して財部を占領した。 |

| 7月24日、要所である庄内方面・財部方面が官軍に占領された結果、都城の各方面で薩軍は総崩れとなり、 |

| この日官軍は都城を完全に占領した。これ以降、薩軍は官軍へ投降する将兵が相次ぐものの、活路を宮崎へと見出して |

| いこうとした。しかし、この守備に適した都城という拠点を官軍に奪取された時点で、戦局の逆転はほぼ絶望的となる。 |

豊後・美々津・延岡方面の戦い

| 豊後・日向方面は、4月末から5月末にかけて、野村忍介が率いる奇兵隊とそれを後方から指揮・支援する |

| 池上とその部隊の働きで薩軍の支配下におかれたが、官軍の6月からの本格的反撃で徐々に劣勢に |

| 追い込まれていった。薩軍は都城の陥落後、宮崎の戦い、美々津の戦、延岡の戦いと相次いで敗れて |

| 北走し、8月末には延岡北方の長井村に窮することとなった。 |

三田井・豊後・日向方面

| 4月30日、西郷から豊後方面突出の命を受けた奇兵隊指揮長野村忍介は、椎葉山を越え、一部を |

| 富高新町の守備及び細島方面の警備に任じ、主力は延岡に進出した。これを後援するために |

| 5月4日に三田井方面に派遣された池上指揮部隊約1000名は、薩軍の本拠地人吉と延岡の交通路にあたる |

| 三田井の警備に部隊の一部を当て、主力は東進して延岡に進出した。 |

| 薩軍は8月まで延岡方面への官軍の進出を阻止しつづけた。 |

豊後方面

| 奇兵隊指揮長野村忍介は、5月10日以後、奇兵隊8個中隊を率いて、本格的に豊後攻略を開始した。 |

| 12日に先発の4個中隊が延岡を出発して重岡、13日に竹田に入って占領し、ここで募兵して |

| 報国隊数100名を加えた。29日に竹田は陥落して政府軍の手に落ちた。奇兵隊は6月1日に臼杵を占領したが、 |

| 占領したが、艦砲射撃により6月10日に敗退した。こうして北方から圧力を受けた奇兵隊は6月22日、本拠地を熊田に移した。 |

野尻方面

破竹隊は小林を守備していたが、7月11日、官軍第2旅団によって占領された。

宮崎方面

| 7月24日、第3旅団は河野主一郎らの破竹隊を攻撃し、庄内を陥落させた。 |

| 7月25日、薩軍の中島や貴島らの振武隊、行進隊、熊本隊が山之口で防戦したが、第3旅団に敗北した。 |

薩軍は都城敗退後、官軍の北・西・南からの攻撃に備え、宮崎を中心に諸隊を以下のように配置した。

|

| ・宮崎方面 ─ 桐野利秋・村田新八・別府晋介・島津啓二郎 |

| 常山隊(指揮長平野正介)・狙撃隊(中隊長小倉壮九郎)・宮崎徴募隊 |

| ・延岡・三田井・豊後方面 ─ 池上四郎 |

| 奇兵隊(指揮長野村忍介)・中津隊(中隊長増田宋太郎)・正義隊(指揮長高城七之 |

| ・学の木・清武方面 |

| 雷撃隊(指揮長辺見十郎太)・振武隊(指揮長中島健彦)・破竹隊(指揮長河野主一郎) |

| 行進隊(指揮長相良長良)・鵬翼隊(指揮長新納精一)・熊本隊(大隊長池辺吉十郎) |

| 協同隊(中隊長有馬源内)・加治木隊 |

| ・天包山・尾泊方面 |

| 干城隊(指揮長阿多壮五郎)・佐土原隊(司令鮫島元)・志布志隊(中隊長堀木井喜蔵) |

| ・飫肥方面 |

| 飫肥隊(司令川崎新五郎) |

| ・佐土原方面 |

| 佐土原隊 |

| ・高鍋方面 |

| 高鍋隊(司令坂田諸潔) |

| 7月27日、別働第3旅団が飫肥を攻めて陥落させた。この時、多くの飫肥隊員、薩兵が投降した。 |

| 都城・飫肥・串間をおさえた第3旅団・第4旅団・別働第3旅団は7月30日、宮崎市の大淀河畔に迫った。 |

| 8月1日、海路より新撰旅団が宮崎に到着した。この後、一ッ瀬川沿いに戦線を構えている他の旅団と |

| 共に高鍋に向かった。翌2日、各旅団が高鍋を攻め、陥落させた。 |

米良方面

| 7月13日、人吉が陥落した後、干城隊指揮長阿多荘五郎は米良口の指揮を執ることとなり、諸隊を編成して |

| 米良方面の守りを固めていたが、7月23日、高山天包に進撃するも敗れ、越の尾に退却した。 |

| 7月29日、越の尾を攻めてきた官軍にまたも敗退した。8月2日、銀鏡にいた部隊は美々津に退却せよとの |

| 命令を受け、美々津に向かった。 |

美々津方面

| 8月2日に高鍋を突破され敗退した薩軍は、美々津に集結し戦闘態勢を整えた。本営は延岡に置き、 |

| 山蔭から美々津海岸まで兵を配置した。この時に桐野は平岩、村田新八は富高新町、池上は延岡に、 |

| 順次北方に陣を構えて諸軍を指揮した。 |

| 別働第2旅団は8月4日、鬼神野本道坪屋付近に迂回して間道を通り、渡川を守備していた宮崎新募隊の |

| 背後を攻撃した。薩軍は渡川、鬼神野から退いて、8月6日、山蔭の守備を固めた。西郷はこの日、 |

| 各隊長宛に教書を出し奮起を促した。 |

| 8月7日、奇兵隊三・六・十四番隊は別働第2旅団の攻撃を受け、山蔭から敗退。官軍はそのまま薩軍を |

| 追撃し、富高新町に突入した。薩軍はこれを抑えきれず、美々津から退いて門川に向かった。 |

延岡方面

| 官軍は8月12日、延岡攻撃のための攻撃機動を開始した。別働第2旅団が8月14日に延岡に突入し、 |

| 薩軍は延岡市街の中瀬川の橋を取り除き抵抗したが、やがて第3・4旅団、新撰旅団も突入してきたため |

| 敗退した。この日の晩、諸将の諌めを押し切り、明朝、西郷は自ら陣頭に立ち、官軍と雌雄を決しようとした。 |

| この時の薩軍(約3,000~3,500名)は和田峠を中心に左翼から以下のように配置していた |

| ・友内山・無鹿山方面(2箇中隊) |

|

伊東直二(奇兵隊) |

| ・神楽田・和田峠(7個中隊) |

|

相良長良(行進隊)・河野主一郎(破竹隊)・平野正介(常山隊) |

|

阿多壮五郎(干城隊)・新納精一(鵬翼隊)・高城七之丞(正義隊) |

| ・和田峠北・小梓峠 |

|

山崎定平(熊本隊) |

| ・小梓峠・長尾山 |

|

野村忍介(奇兵隊)・増田宋太郎(中津隊)・重久雄七(奇兵隊) |

官軍(約50,000名)は山縣参軍指揮のもと、延岡から北嚮きに

| ・右翼 |

|

方財島方面 ─ 新撰旅団 |

| ・中央 |

|

無鹿方面 ─ 第4旅団 |

|

|

和田峠・堂坂方面 ─ 別働第2旅団 |

| ・左翼 |

|

長尾山方面 ─ 第3旅団 |

| と攻撃主力を部署し、西部の可愛岳(えのたけ)山麓には |

| ・可愛岳南麓 ─ 第3旅団 |

|

熊田の北部には |

| ・可愛岳西麓 ─ 第1旅団 |

|

・熊本鎮台・別働第1旅団2個中隊 |

8月15日早朝、西郷は桐野・村田新八・池上・別府晋介ら諸将を従え、和田越頂上で督戦をした。

一方山縣参軍も樫山にて戦況を観望した。このように両軍総帥の督戦する中で戦闘は行われた。

可愛岳突囲

| 8月15日、和田越の決戦に敗れた西郷軍は長井村に包囲され、俵野の児玉熊四郎宅に本営を置いた。 |

| 8月16日、西郷は解軍の令を出した。 |

| 我軍の窮迫、此に至る。今日の策は唯一死を奮つて決戦するにあるのみ。此際諸隊にして、 |

| 降らんとするものは降り、死せんとするものは死し、士の卒となり、卒の士となる。 |

| 唯其の欲する所に任ぜよ。 |

| これより降伏するもの相次ぎ、精鋭のみ1,000名程が残った。一度は決戦と決したが、再起を期すものもあり、 |

| 選択に迫られた首脳は8月17日午後4時、官軍の長井包囲網を脱するため、遂に可愛岳突破を決意した。 |

| 突破の隊編成として、前軍に河野主一郎・辺見、中軍に桐野・村田新八、後軍に中島・貴島をおき、 |

| 池上・別府晋介は約60名を率いて西郷を護衛した(「鎮西戦闘鄙言」では村田・池上が中軍の指揮をとり、 |

| 西郷と桐野が総指揮をとったとしている)。この時の突囲軍は精鋭300~500(『新編西南戦史』は約600名) |

| であった。17日夜10時に児玉熊四郎方を発して可愛岳に登り始め、翌18日早朝、可愛岳の頂上に到着した。 |

| 不意を衝かれた官軍の第1・第2旅団は総崩れとなり、退却を余儀なくされた。このため西郷軍は、 |

| その地にあった官軍の食糧、弾薬3万発、砲一門を奪うことに成功した。 |

山岳部踏破と帰薩

| 可愛岳を突破した西郷軍は8月18日、鹿川分遺隊を粉砕し、三田井方面への進撃を決定した。 |

| その後、西郷軍は19日には祝子川の包囲第2線を破り、翌20日に鹿川村、中川村を落として三田井へと |

| 突き進んだ。21日、西郷軍は三田井へ到着するが、ここで桐野は官軍による包囲が極めて厳重であり、 |

| 地形が非常に険しいことから薩軍の全軍が突破することは困難であると考え、熊本城の奪取を提案するも、 |

| 西郷はこれを却下し、22日深夜、西郷軍は鹿児島へ向けて南進を開始した。 |

| これに対し、西郷軍による可愛岳突破に衝撃を受けていた官軍は、横川・吉松・加治木などに配兵し、 |

| 西郷軍の南進を阻止しようとするが、少数精鋭であり、かつ機動力に長ける西郷軍の前に失敗に終わった。 |

| 8月24日、西郷軍は七山・松ヶ平を抜け、神門に出たが、ここで別働第2旅団松浦少佐の攻撃を受けるも、 |

| 何とかこれを免れ、26日には村所、28日には須木を通過し、小林に入った。 |

| 迂回を余儀なくされた西郷軍は9月1日、官軍の守備隊を撃破して鹿児島に潜入した。 |

|

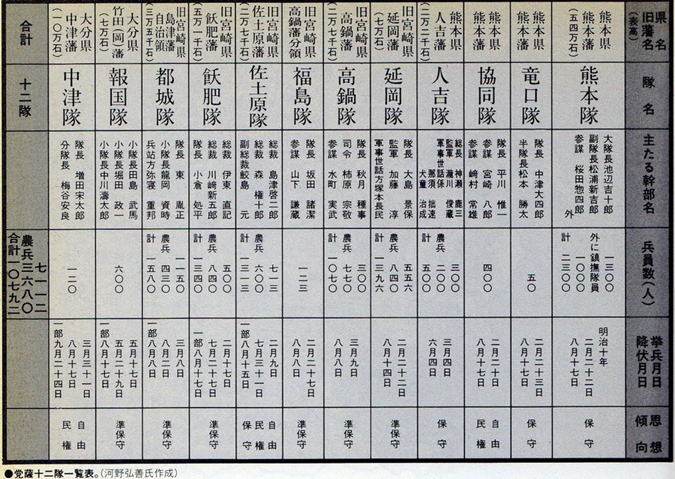

| 西南戦争の九州の各藩の士族隊の一覧表 挙兵月日と降伏月日及び兵員 |

|

| 薩軍行軍・敗走の図 |

|

| 城山籠城戦 |

| 9月1日、鹿児島入りすると、辺見は私学校を守っていた200名の官軍を排除して私学校を占領し、 |

| 突囲軍の主力は城山を中心に布陣した。このとき、鹿児島の情勢は大きく西郷軍に傾いており、住民も |

| 協力していたことから、西郷軍は鹿児島市街をほぼ制圧し、官軍は米倉の本営を守るだけとなった。 |

| 9月3日には官軍が形勢を逆転し、城山周辺の薩軍前方部隊を駆逐した。 |

| 官軍は9月6日、城山包囲態勢を完成させた。この時、薩軍は350余名(卒を含めると370余名)となって |

| となっていたので、編制を小隊(各隊20~30名)に改めた上で以下のように諸隊を部署した。 |

| ・狙撃隊 ─ 小隊長蒲生彦四郎 … 西郷の警護 ・城山方面 ─ 小隊長藤井直次郎 |

| ・岩崎本道方面 ─ 小隊長河野主一郎・私学校 ・角矢倉方面 ─ 小隊長佐藤三二 |

| ・県庁・二ノ丸・照国神社方面 ─ 小隊長山野田一輔 |

| ・大手・本田屋敷方面 ─ 小隊長高城七之丞 ・副小隊長堀新次郎 |

| ・上の平・広谷・三間松方面 ─ 小隊長河野四郎左衛門 |

| ・新照院・夏陰下方面 ─ 小隊長中島健彦 ・夏陰 ─ 小隊長岩切喜次郎 |

| ・後廻 ─ 小隊長園田武一 ・後廻 城山間 ─ 小隊長市来矢之助 |

| 官軍の参軍山縣有朋中将が鹿児島に到着した9月8日、可愛岳の二の舞にならないよう、 |

| 「包囲防守を第一として攻撃を第二とする」という策をたてた。 |

| この頃の官軍の配備は以下のようになっていた。 |

| ・丸岡・浄光明寺・上の原 ─ 第2旅団(三好重臣少将、本営鶴見崎) |

| ・高麗橋・谷山道・海岸沿・西田橋 ─ 第3旅団(三浦梧楼少将、本営騎射場) |

| ・多賀山・鳥越坂・桂山 ─ 第4旅団(曽我祐準少将、本営韃靼冬冬) |

| ・甲突川・西田橋・朽木馬場 ─ 別働第1旅団(高島鞆之助少将、本営原良) |

| ・下伊敷 ─ 別働第2旅団(山田顕義少将、本営上伊敷) |

| ・米倉方面 ─ 警視隊(本営米倉) |

|

薩軍兵員:372人

官軍兵員:70000人

終戦日:1877年9月24日 |

| 9月24日午前4時、官軍砲台からの3発の砲声を合図に官軍の総攻撃が始まった。このとき西郷・桐野・ |

| 桂久武・村田新八・池上・別府晋介・辺見十郎太ら将士40余名は西郷が籠もっていた洞窟の前に整列し、 |

| 岩崎口に進撃した。進撃に際して国分寿介・小倉壮九郎が剣に伏して自刃した。途中、桂久武が |

| 被弾して斃れると、弾丸に斃れる者が続き、島津応吉久能邸門前で西郷も股と腹に被弾した。 |

| 西郷は、負傷して駕籠に乗っていた別府晋介を顧みて「晋どん、晋どん、もう、ここでよかろう」と言い、 |

| 将士が跪いて見守る中、跪座し襟を正し、遙かに東方を拝礼した。遙拝が終わり、切腹の用意が整うと、 |

| 別府は「ごめんなったもんし(お許しください)」と叫ぶや、西郷を介錯した。 |

| その後別府晋介はその場で切腹した。 |

| 西郷の切腹を見守っていた桐野・村田新八・池上・辺見・山野田・岩本平八郎らは再び岩崎口に突撃し、 |

| 敵弾に斃れ、自刃し、或いは私学校近くの一塁に籠もって戦死した。 |

| 西南戦争による官軍死者は6,403人、西郷軍死者は6,765人に及んだ。 |

| この戦争では多数の負傷者を救護するために博愛社(日本赤十字社の前身)が活躍した。 |

|

| 政府軍の編制 |

・鹿児島県逆徒征討総督: 有栖川宮熾仁親王

・征討総督府: ・参軍:山縣有朋陸軍中将、川村純義海軍中将

陸軍 ・参謀部:計99名

・参謀長:小沢武雄大佐

・参謀:滋野清彦中佐、佐野延勝 、騎兵中佐、伊瀬知好成中尉

| ・会計部:計482名 |

| ・会計部長:田中光顕監督、川崎祐名一等副監督 |

| 次長:松本正足二等副監督(兼監督課長) |

| 食糧課長:野田豁通軍吏正(兼被服課長) |

| 司契課長:清水光儀二等副監督(在阪 |

| ・軍医部:計106名 |

| ・軍医部長:林紀軍医監 |

| ・軍医:実吉安純海軍大軍医 |

| ・砲兵部:計237名 |

| ・砲兵部長:福原実少佐(兼第3師団参謀長) |

| ・輜重部:計45名 |

| ・輜重部長:川崎祐名一等副監督 |

| ・裁判所:計13名 |

| ・裁判長:多田正英少佐 |

| ・電信掛:計74名 |

| ・電信掛長:大島貞恭少佐 |

| ・軍団附:小泉正保少尉試補、原田良太郎中尉 |

| ・書記:福島安正、秋月新太郎(のち内務大臣秘書官、貴族院議員) |

・新撰旅団

・司令長官:東伏見宮嘉彰親王陸軍少将(明治10年5月29日-)

・参謀長:長坂昭徳陸軍中佐、千坂高雅陸軍中佐兼少警視

・参謀部附:田村五郎陸軍少尉

・軍医長:土岐頼徳

・旅団附:久山義英

・第1大隊長心得:山中信儀大尉

・副官心得:高尾純負少尉試補(9月3日死亡)

・第1中隊長:舩坂信頼中尉

・第2中隊長:藤堂高矩少尉試補

・第3中隊長:石川成誠少尉

・第4中隊長:福地冝一少尉試補 ・士官:石川邦光二等少警部

・第2大隊長心得:山内長人大尉

・副官心得:石黒重煕少尉試補

・第1中隊長:成田喜雄三等大警部心得

・第2中隊長:竹垣直行少尉試補

・第3中隊長:松木正保少尉試補

・第4中隊長:安村治孝少尉兼三等大警部

・第3大隊長:葛城芳方少佐

・副官心得:佐々長道少尉試補

・第1中隊長:原則義中尉 ・第2中隊長:星野誠一少尉試補

・第3中隊長:上野直行少尉 ・第4中隊長:田中貫一少尉試補

・第4大隊長:森永薫少佐

・副官心得:岩井忠直少尉試補

・軍医:渡部鼎軍医試補

・第1中隊長:倉山唯永中尉

・第2中隊長:千阪親延三等大警部心得

・第3中隊長:町田武須計三等大警部心得(立見尚文の兄)

・第4中隊長:服部正義三等大警部心得(12代目服部半蔵)

・狙撃隊長:大島久誠中尉

・監査隊長:曽我祐正三等大警部心得

・砲隊長:関川尚義大尉

・副官:宇加地新八少尉試補

・輜重隊長:金成善左ェ門三等大警部心得

・副官:江見鎮夫三等少警部心得

・突撃隊長:浅田信興陸軍中尉

・第1旅団:計6400名、うち本部附計175名

・司令長官:野津鎮雄陸軍少将

・参謀部:計24名

・参謀長:岡本兵四郎中佐(2月19日-)

・参謀:山脇貞良少佐、瀬戸口重雄中尉、鮫島重雄陸軍工兵中尉(心得、4月-)

・員外:吉田清貫大尉、阿部林吉大尉

・会計部:計68名

会計部長:川口武定二等司契

・軍医部:計14名

医長:青木尚潤二等軍医正

・砲兵部:計15名

・輜重部:計54名

・輜重部長(心得):小山勝興大尉

・旅団附:斎藤太郎、今井兼利中佐

・遊撃歩兵第6大隊長:栗原一郎右衛門少佐

・遊撃歩兵第8大隊

・第2旅団:計6300名

・司令長官:三好重臣陸軍少将(2月29日-)、大山巌陸軍少将(3月10日(別働第1旅団

司令長官兼任)-)、黒川通軌陸軍大佐(5月13日-)

・参謀長:野津道貫陸軍大佐

・参謀:中村重遠陸軍中佐

・大隊長:仲木之植少佐 士官:上田有沢陸軍大尉、竹内正策陸軍少尉、谷山隆英少尉

・遊撃歩兵第7大隊

・第3中隊長心得:村上旗輔(8月18日戦死)

・第3旅団:計5000名

・司令長官:三浦梧楼陸軍少将(3月10日-)

・参謀長:福原実少佐

・参謀:勝田四方蔵工兵中佐、牧野毅工兵少佐 大尉:川村景明陸軍大尉(-4月)

・伝令使:平賀如恒大尉、矢吹秀一陸軍工兵大尉、森岡正元騎兵少尉

・輜重隊長:谷村晴光大尉

・第4旅団:計2500名

・司令長官代理:黒川通軌陸軍大佐(4月15日-)

・司令長官:曾我祐準陸軍少将(4月16日-)

・参謀長:品川氏章陸軍中佐

・参謀:平岡芋作少佐、坂本純煕少佐

伝令使:鼓包武大尉、太田一道中尉、児玉意豁中尉、畑中重遠少尉、岡本義健少尉

旅団附:菊池庸彦大尉、千田登文中尉、久保豪介少尉、川村助次少尉試補、安永信夫少尉試補

・会計部長:西池成顕二等司契

・軍医部:笠原親寧陸軍軍医(岡田信一郎の叔父)、実吉安純海軍大軍医

・輜重部長:松村延勝少佐

・部員:小川光正騎兵大尉、岡田貫之輜重中尉、大蔵平三騎兵中尉、増田安政輜重少尉

・第1大隊 大隊長:鈴木奉憲少佐 隊附:蔵田直寛中尉

・第1中隊 中隊長:属南介大尉

中隊附:岡恒久少尉、若月曽一郎少尉、佐伯惟孝少尉、臼杵重英少尉試補、

天岸省一少尉試補

・第2中隊 中隊長:美濃部正直大尉(6月26日戦死)、岡恒春大尉

・中隊附:進藤俊秀中尉(6月22日戦死)、日向信直中尉、岡田照義少尉、

朽木雄六少尉、岡林三少尉試補(6月22日戦死)、中村﨤好少尉試補

・第3中隊 中隊長:小野嵜通理大尉

・中隊附:平野勝明中尉、金原勝昌少尉、深栖光到少尉試補

・第4中隊 中隊長:中村正雄大尉

・中隊附:松崎直臣少尉、上田文太郎少尉、古谷安民少尉試補

・第2大隊 大隊長:風間繁成少佐 大隊附:黒岩直教大尉、米津政敏少尉

・軍医副:宮崎昌三

・第1中隊 中隊長:武弘冝路大尉

・中隊附:三ヶ島義在中尉(6月24日戦死)、江口昌條少尉試補、

山本重太郎見習士官

・第2中隊 中隊長:渡邊渫大尉

・中隊附:佐竹義脩中尉、三好謹造少尉試補

・歩兵第3大隊 大隊長:大沼渉陸軍少佐 大隊附:浅田信興中尉

・軍医:土肥淳朴

・歩兵第4大隊 大隊長:三巻弘義少佐 大隊附:梅地庸之丞中尉

・軍医:副梯文造

・砲兵右小隊 小隊長:津田農一郎一等大尉

・小隊附:松村恒久一等大尉、井上時義一等大尉、沍木確三二等中尉(7月15日戦死)

平野好省少尉試補

・鎮台砲兵隊 小隊長:津田農一郎一等大尉

・工兵隊 隊長:土屋元成一等大尉

・遊撃歩兵第2大隊

・遊撃歩兵第3大隊

・別働第1旅団:計4200名

・司令長官:大山巌陸軍少将(2月27日-)、高島鞆之助(3月28日-)

・参謀長:揖斐章陸軍大佐(2月25日-)、岡沢精陸軍少佐(3月14日-)

参謀:西寛二郎陸軍少佐

・歩兵第1大隊長:沖原光孚大尉

・別働第2旅団:歩兵4個大隊約2800名、および警視隊約1200名

・司令長官:山田顕義陸軍少将(3月28日-)

・参謀長:中村重遠陸軍中佐、堀江芳介陸軍中佐

・参謀:山川浩陸軍中佐

・旅団附:三好成行、中村覚陸軍少尉試補、高木盛之輔

・教導団選抜大隊

・別働第3旅団:警視隊員4759名、うち本部附154名

・司令長官:川路利良陸軍少将兼大警視、大山巌陸軍少将(6月28日(別働第5旅団司令長官兼任)-)

・参謀長:福原和勝陸軍大佐(3月23日戦死)、山地元治陸軍中佐、田辺良顕陸軍中佐兼少警視

・参謀:檜垣直枝陸軍少佐兼権少警視(兼豊後口警視隊指揮長)、中川祐順陸軍大尉、

大山綱正陸軍中尉、川路利行陸軍中尉兼三等大警部、揖斐章大佐

・旅団附:神足勘十郎一等大警部(3月15日戦死)

・第1大隊:3個中隊412名 大隊長:迫田利綱権少警視

・副官:小野田元熈三等大警部兼陸軍歩兵中尉

・第2大隊:3個中隊403名 大隊長:八木信守中尉

・第3大隊:3個中隊589名 大隊長:宇都純隋中尉(6月4日 -)

・第3中隊第1小隊長:加治木正衛二等少警部(4月20日戦死)

・第4大隊:3個中隊564名 大隊長心得:川畑種長大尉

・第1中隊第2小隊長:小林作助二等少警部(5月11日戦死)

・第5大隊:3個中隊607名 大隊長:藤崎供秀二等中警部兼中尉

・第1中隊長:大浦兼武陸軍少尉

・小隊長:赤塚武盛陸軍少尉試補兼権少警部

・徴募隊:10個小隊815名 指揮長:江口高確少佐

・2番小隊長:樋口光明三等少警部

・新徴募隊:10個小隊992名 指揮長:上田良貞中尉

・砲隊:56名 隊長:丸田近方中尉 ・遊撃隊:70名 隊長:池田兼視中尉

・輜重隊:70名 指揮長:某二等少警部

・別働第4旅団:計1700名

・司令長官:黒川通軌陸軍大佐

・参謀部附:岡本柳之助大尉

・別働第5旅団

・司令長官:大山巌陸軍少将(4月13日-)

・参謀:大迫尚敏陸軍大尉、益満邦介大尉 下士:江口昌条軍曹

・熊本鎮台

・司令長官:谷干城陸軍少将

・参謀長:樺山資紀陸軍中佐

・参謀副長:児玉源太郎陸軍少佐

・参謀:川上操六陸軍少佐、別役成義少佐、大迫尚敏陸軍大尉(陣中少佐に昇進)、

黒沢順之中尉、中岡黙少尉、藤崎誼樹少尉(参謀心得、3月27日戦死)

・軍医:副島仲謙軍医正

・鎮台附:村井長寛大尉、村田成礼大尉(5月31日戦死)

・会計部囚獄課監獄:宍戸正輝

・歩兵第13連隊(熊本)・・・計1904名 ・連隊長:与倉知実陸軍中佐 ・連隊長心得:川上操六陸軍少佐

・副官:徳久蘇八大尉 ・連隊旗手:梅沢続少尉 ・連隊附:谷田文衛陸軍少尉試補

・第1大隊長:奥保鞏少佐 ・副官:平佐良蔵中尉

・第1中隊長:福原豊功大尉 ・中隊附:大場宣之中尉(3月13日戦死)

・第1小隊長:佐土原少尉

・第2小隊長:三上中尉

・第3小隊長:井上頴雄少尉試補(3月13日戦死)

・第2中隊長:山本成英中尉(代理) 下士:谷村計介伍長

・第1小隊長:友岡正順少尉

・第2小隊長:静間浩造少尉

・第3小隊長:土肥実信少尉(2月23日戦死)

・第4小隊長:沼田政次少尉(4月20日戦死)

・第3中隊長:隈岡長道大尉

・第1小隊長:今林知勝少尉

・第2小隊長:松平実之進中尉

・第3小隊長:新井吉郎少尉

・第4中隊長:宇多瑞穂大尉(6月24日戦死)、小葉竹直綱大尉

・第1小隊長:板垣尭春少尉(6月27日戦死)

・第2小隊長:森利邦少尉

・第3小隊長:夏目匂中尉

・第2大隊長:林準之助少佐 ・副官:井上孟一中尉

・第1中隊長:宮崎定穀大尉

・第2中隊長:岡本一布中尉

・第3中隊長:庄司恒胤大尉(2月22日戦死)

・第4中隊長:不破政利中尉

・第3大隊長:小川又次大尉 ・副官:五島忠顕中尉(2月22日戦死)

・第1中隊長:小島政利大尉 ・中隊附:有井雅之丞少尉(3月17日戦死)、大塚勝作少尉(3月17日戦死)、

有馬純晴少尉試補(6月9日戦死、有馬新一の義父)

・第2中隊長:滝川忠教大尉(6月20日戦死)

・第3中隊長:寺内清祐中尉(のち大尉)

・第4中隊長:河辺勝連少尉 ・ ・中隊附:月岡三郎中尉(3月19日戦病死)

・歩兵第14連隊(小倉) 連隊長心得:乃木希典陸軍少佐 ・連隊旗手:河原林雄太陸軍少尉

・連隊附:岡悦三郎大尉(2月22日戦死)塚本勝嘉歩兵中尉、

東條英教陸軍軍曹、宇佐川一正少尉、摺沢静夫少尉

・第1大隊長:津下弘少佐

・第1中隊長:志摩如寿大尉(4月20日戦死)

・第2中隊 ・中隊附:宗野頼行中尉(2月26日戦死)

・第3中隊長:山脇錥太郎大尉 ・中隊附:福田昌博中尉(4月8日戦死)

・第4中隊長:丸井政亜大尉 ・中隊附:藤崎繁樹少尉(2月22日戦死)

・第2大隊長:青山朗大尉→山根少佐

・第1中隊長:北楯小八大尉(3月28日戦死)

・小隊長:安部井香木少尉(元二本松少年隊、5月31日戦死)

・第2中隊 ・中隊附:戸田綽中尉(4月11日戦病死)

・第3大隊長:吉松秀枝少佐→吉田大尉(心得)

・第3中隊長:津森秀実大尉(2月27日戦死)

・後備歩兵第4大隊 大隊長:野田時政大尉

・後備歩兵第5大隊 大隊長:松村春智大尉

・遊撃歩兵第5大隊 大隊長:村井清少佐

・第2中隊長:浅井種六大尉(8月12日戦傷死)

・別働遊撃隊第1、第2中隊

・砲兵第6大隊・・・計300名 大隊長:塩屋方圀大尉

・予備砲兵第3大隊・・・計98名 大隊長:佐乙女英武大尉

・工兵第6小隊・・・計106名

・警備隊・・・3個小隊 高田吉岳大尉(8月6日戦死)

・名古屋鎮台

・歩兵第6連隊(名古屋) 連隊長:佐久間左馬太陸軍中佐 副官:別府信夫大尉

・第1大隊 大隊長:進藤俊行少佐(4月10日戦死、以降欠員) 副官:山田知道中尉

・第1中隊長:堀部久勝大尉(負傷)→山本弾大尉

・第2中隊長:平山勝全大尉

・第3中隊長:本庄是徳大尉(負傷)→井上親忠大尉

・第4中隊長:河北祐充大尉

・第2大隊 第2中隊長:長尾政之大尉(8月7日戦死)

・第3大隊

・第1中隊長:三戸頼武大尉(4月20日戦死)→萩原正積大尉

・第2中隊長:栗林頼広大尉

・第3中隊附:進藤俊秀中尉(6月22日戦死)、日向信直中尉、岡田照義少尉

朽木雄六少尉、岡林三少尉試補(6月22日戦死)、中村﨤好少尉試補

・第4中隊長:菱川大尉

・歩兵第7連隊(金沢) 連隊長:竹下弥三郎中佐 小隊長:松原正治少尉

・第1大隊長:古川氏潔少佐 下士:津田三蔵軍曹(3月11日-)

・第2大隊長:田中正基少佐

・大阪鎮台

・歩兵第8連隊(大阪) 連隊長:厚東武直中佐 副官:佐藤誠道大尉(4月5日戦病死)

・第1大隊 大隊長:大島義昌陸軍歩兵少佐

・第1中隊長:矢上義芳大尉

・第2中隊長:沖田元廉大尉

・第3中隊長:南小四郎大尉

・第4中隊長:佐々木直大尉

・第2大隊 大隊長:桑原力陸軍歩兵少佐(4月6日戦死)→河越大尉

・第3大隊 大隊長:波多野毅少佐

・歩兵第9連隊(大津) 連隊長:津田正芳陸軍歩兵少佐(4月10日戦病死)→石本綱少佐代理

・連隊附:木越安綱少尉試補 中隊長:友安治延

・第1大隊 大隊長:石本綱大尉

・第1中隊長:五藤正誼大尉(3月9日戦死)

・第2中隊長:井関千仭大尉(3月13日戦死)

・第2大隊 大隊長:鈴木大尉

・第1中隊長:駒井勝仲大尉(4月1日戦病死)

・第2中隊長:永田由謨大尉(3月9日戦死) 中隊附:藤本太郎少尉

・第3大隊 大隊長:稲村真少佐

・第1中隊長:中村正雄大尉 中隊附:松崎直臣少尉、上田文太郎少尉、金原克昌少尉

・第2中隊長:小谷義忠大尉(3月15日戦死)

・第3中隊長:内田武宗大尉(3月20日戦死)→本城幾馬大尉(本城清の嗣子)

・第4中隊長:安満伸愛大尉

・歩兵第10連隊(大阪) 連隊長心得:茨木惟昭陸軍歩兵少佐

・第1大隊 大隊長:永田貞仲陸軍歩兵少佐(5月24日戦死)

・第2大隊 大隊長:吉田道時大尉

・第2中隊長:渡辺素史大尉(7月13日戦死)

・第4中隊長:山田貫徹大尉(6月9日戦死)

・第3大隊:第3旅団 大隊長:吉田章文少佐

・第1中隊長:瀧本美輝大尉

・第2中隊長:水野大尉

・第3中隊長:柳生房義大尉(尾張柳生家後裔)(台湾銀行副頭取柳生一義の父)

・第4中隊長:岡煥之大尉

・後備歩兵第5大隊

・狙撃隊:砲兵・工兵計35名 隊長:吉利用道大尉

・砲兵第2大隊

・予備砲兵第2大隊

・第1中隊長:村井忠和大尉

・工兵第2大隊 大隊長:村井寬温大尉 副官:高橋是哉少尉 小隊長:諫早清春大尉(3月7日戦死)

・広島鎮台

・歩兵第11連隊(広島) 連隊長:永井勝正陸軍少佐心得(77.3.22戦死) 中隊長:草場彦輔大尉

・第1大隊 大隊長:川村景明陸軍少佐(4月-) 副官:相賀久茂中尉

・第2中隊長:小野嵜通理大尉 中隊附:平野勝明中尉、深栖光到少尉試補

・第3中隊長:武田信賢大尉

・第4中隊長:山形照方大尉(7月8日戦死)

・第2大隊 大隊長心得:宇多大尉 副官:高山正陽中尉(7月8日戦死) 大隊附:曽爾忠一大尉(3月9日戦死)

・第1中隊長:属南介大尉(7月24日戦死)

中隊附:岡恒春大尉、蔵田直寛中尉、岡恒久少尉、若月曽一郎少尉、臼杵重英少尉試補、天岸省一少尉

・第3大隊 大隊長:諏訪少佐

・第2中隊長:興津景宗大尉(4月15日戦死)→栗栖毅太郎大尉

・歩兵第12連隊(丸亀) 連隊長:黒木為楨陸軍中佐 中隊長:佐藤正陸軍少尉、大寺安純中尉

・第1大隊

・第1中隊長:石川敬義陸軍大尉(3月21日戦死)

・第2大隊

・第1中隊長:山田大尉

・第2中隊長:沓屋貞諄大尉

・第4中隊長:大多和篤義大尉

・第3大隊 大隊長:井上光少佐 副官:樫原行久中尉(3月23日戦死) 連隊附:渡辺勝重大尉

・仙台鎮台

・歩兵第4連隊(仙台) 連隊長:山地元治陸軍中佐

・第1大隊長:岡村静彦大尉 ・副官:石田武真中尉

・歩兵第5連隊1個大隊(青森)

・陸軍教導団

・歩兵第1大隊→第2旅団に編入

・第3中隊第2小隊長:奥宮正勝

・工兵第1大隊→第4旅団に編入

・屯田兵 大隊長:堀基陸軍准大佐

・中隊長:永山武四郎陸軍准少佐、奥並継

・警視隊 熊本城・・・6個小隊482名 総指揮長:綿貫吉直陸軍中佐兼少警視、本部要員25名

・1番小隊・・・計76名 小隊長:川路利行陸軍中尉 兼三等大警部

・2番小隊・・・計75名 小隊長:池畑清秀三等中警部(3月12日戦死)

・第1分隊長:川添啓辰警部補

黒河内友次郎二等巡査(元会津藩士、3月12日戦死)

・3番小隊・・・計75名 小隊長:赤羽友春二等中警部

・4番小隊・・・計79名 小隊長:渡辺佳介二等中警部

・5番小隊・・・計74名 小隊長:池畑蛙二等中警部(2月27日戦死)

・6番小隊・・・計78名 小隊長:加藤清明二等中警部

・植木口警視隊 総指揮長:田辺良顕陸軍中佐兼少警視

・1番小隊・・・計113名 小隊長:川畑種長一等大警部

・半隊長:内村直義二等中警部(元会津藩士、3月15日戦死)

・分隊長:小俣義方一等少警部

窪田重太三等巡査(元会津藩白虎隊、5月18日戦死)

・2番小隊・・・計113名 小隊長:園田安賢陸軍歩兵中尉兼二等中警部

・3番小隊・・・計113名 小隊長:上田良貞三等大警部

・半隊長:伊藤基二等中警部

・分隊長:緒方惟一二等少警部

隊外:貴島政信二等少警部、緒方惟典二等少警部、加藤愛敬三等少警部、

田村五郎三等少警部

その他:長尾景直一等大警部、加藤寛六郎三等少警部

・八代口警視隊:計1352名

・第1号警視隊・・・計333名 指揮長:迫田利綱権少警視

・1番小隊長:中島時則三等大警部(3月23日戦死)

・半隊長:池田兼視二等少警部

・2番小隊長:岩重厳二等中警部

・半隊長:寄田直方二等少警部

・3番小隊長:山本正幹二等中警部

・半隊長:黒川普二等少警部

・第2号警視隊・・・計202名 指揮長:国分友諒権少警視(安立綱之の兄、4月13日戦死)

・1番小隊長:藤崎供秀二等中警部

・半隊長:小山田四郎二等少警部

・2番小隊長:岩重厳二等中警部

・半隊長:大山政彦二等少警部

・3番小隊長:是枝頼行二等中警部

・半隊長:佐藤暢二等少警部

・第3号警視隊・・・計576名 指揮長:三間正弘陸軍少佐兼権少警視

・1番小隊長:比企福造二等中警部

・半隊長:小川博明二等少警部、切替朝詰三等少警部

・2番小隊長:山田一郎二等中警部(3月23日戦死)

・3番小隊長:岸住嵩二等少警部

・半隊長:相沢武辰二等少警部、亀山貞雄二等少警部(3月23日戦死)

・4番小隊長:油比文在三等大警部

・半隊長:曽我祐正二等少警部、加治木正衛二等少警部

・5番小隊長:松山信吾二等中警部

・半隊長:土方和親二等少警部、田中近憲二等少警部

・第4号警視隊・・・計241名 指揮長:江口高確権少警視

・1番小隊長:諏訪棣一等少警部

・半隊長:四条永福二等少警部

・2番小隊長:安村治孝三等大警部

・半隊長:佐藤房郁二等少警部

・3番小隊長:白上貫之二等中警部(3月20日戦死)

・半隊長:平野正行三等大警部

・豊後口警視隊:1780名

・第1号警視隊:5個小隊590名 指揮長:檜垣直枝陸軍少佐兼権少警視

・1番小隊 小隊長:佐川官兵衛一等大警部(元会津藩家老)

・半隊長:騎西安遷二等少警部

・2番小隊 小隊長:桑幡清馨二等少警部

・半隊長:田実貞徳二等少警部 田原重文伍長兼警部補(元会津藩白虎隊、3月18日戦死)、

篠沢虎之助一等巡査(元会津藩白虎隊、4月13日戦死)、大竹主計(2代目)四等巡査

・第2号警視隊:村田保三三等大警部以下2個小隊247名 ・副指揮長:佐川官兵衛一等大警部

・3番小隊 小隊長:吉田重郎二等少警部(4月13日戦死)

・半隊長:春日重威二等少警部(元会津藩士)

・4番小隊什長:赤塚武盛警部補(元会津藩朱雀隊)

・5番小隊長:倉内末盛三等中警部

・半隊長:小林一作二等少警部 厚地盛美二等少警部(3月18日戦死)

本部附:山下房親三等大警部

・有蘇有志隊:厳原文左衛門以下約110名

・南郷有隊:長野一誠以下約50名

・豊後口警視徴募隊:萩原貞固三等大警部以下9小隊943名

・1番小隊長:日野重晴三等少警部(元会津藩士)

・2番小隊長:平田武雄三等少警部

半隊長:藤田五郎警部補(元新選組隊士)

・警視庁医員:井田武雄

・運輸部長:石澤謹吾

・その他:大山綱昌一等警視補、岡村為蔵、石川敦古警部補、新渡戸七郎警部心得(新渡戸稲造の兄)、

新妻駒五郎巡査、重信常憲少警視、月形潔、谷口四郎兵衛二等少警部(元新選組隊士)、

今井信郎一等中警部心得、松田秀彦巡査、浅井寿篤四等巡査、小林定之、

飯沼源八警部補(飯沼貞吉の兄)、三浦文治巡査(のち自由党員、福島事件、加波山事件に連座)、

渥美友成権少警視(元松平春嶽側近)、高野譲警部補(山本五十六の兄)、

沖田芳次郎巡査(沖田総司の甥)、警視局雇樋口則義(樋口一葉の父)

|

海軍

・艦隊指揮官:伊東祐麿海軍少将

・本部附:仁礼景範大佐、有地品之允中佐、有馬純行中秘史

春日艦・・・乗員148名、うち戦死5、事故その他の理由による死亡4、負傷2 イギリス船 1015トン

艦長:磯辺包義少佐 副長:伴正利大尉

筑波艦・・・乗員292名、うち戦死1、死亡1、負傷3 イギリス海軍 木造コルベット 1947トン

艦長:松村淳蔵大佐 副長:福村周義少佐 乗船士官:新井有貫中尉

従軍生:伊集院五郎海軍兵学校生徒、井上敏夫海軍兵学校生徒

龍驤艦・・・乗員295名、うち戦死4、死亡4、負傷11 イギリス 木造鉄帯の装甲コルベット 2571トン

艦長:福島敬典中佐 副長:隈崎守約少佐

東艦・・・乗員146名 フランスで建造 1,358トン 甲鉄艦

艦長:沢野種銕中佐(安保清種の父) 副長:松村正侖少佐

日進艦・・・乗員245名、うち戦死3、負傷2 オランダのギプス社 1,468トン

艦長:伊東祐亨中佐 副長:野村貞大尉 乗組員:上崎辰次郎三等水兵

清輝艦・・・乗員175名、うち戦死8、負傷2 初めての国産軍艦 897t

艦長:井上良馨中佐 副長:高木安行大尉 乗船士官:角田秀松中尉、雪下熊之助海軍少尉補

浅間艦・・・乗員165名、うち戦死2、負傷 フランスで竣工 常備:1,422t

艦長:緒方惟勝少佐 副長:吉島辰寧大尉 従軍生:山田彦八生徒

鳳翔艦・・・乗員75名、うち死亡1、負傷2 イギリスに発注 321トン

艦長:山崎景則少佐 副長:鮫島員規中尉

孟春艦・・・乗員88名、うち死亡1 イギリス砲艦 357トン

艦長:笠間広盾少佐 副長:原田元信大尉

第二丁卯艦・・・乗員74名、うち死亡2、負傷1 イギリスで建造 236トン

艦長:青木住真少佐

雷電艦・・・乗員78名 イギリスの王室ヨット 370トン

艦長:増田広豊大尉

高雄丸・・・乗員165名、うち死亡7、負傷1 イギリスの鉄製汽船 1,191トン

艦長:杉盛道少佐

肇敏丸・・・乗員35名、うち負傷3 カナダで建造 885トンの木造帆船

艦長:植田吉蔵(雇人)

・各地派遣:赤松則良少将、林清康大佐、池田貞賢少佐、松岡方祇少佐(元海兵隊水兵本部次官)、

村岡道純大尉(元海兵隊歩兵科大隊副長)

・その他士官:柴山矢八大尉、三浦功大尉、児玉利国少佐、坂元八郎太生徒

軍医

石黒忠悳軍医、手塚良仙軍医、浜野昇軍医、石坂惟寛、河村豊州

・その他従軍者

大迫尚道陸軍士官学校生徒、神尾光臣軍曹、石井隼太砲兵少尉試補、石本新六工兵少尉試補(7月少尉)、

岡崎生三大尉、志水直、田村銀之助(元新選組隊士)、原口兼済中尉、真鍋斌大尉、

田部正壮中尉(のち陸軍中将、歩兵第十六旅団長、広島市長)、小原文平伍長(のち陸軍大佐)

高井敬義大尉(のち留守第3師団長、陸軍中将)、鎌田宜正歩兵中尉(のち歩兵第16旅団長、陸軍少将)、

浜田市助(のち九州鉄道株式会社、帝国商業銀行取締役)、船越昌隆、山本信行少尉、

西島助義中尉、山根信成、小原芳次郎少尉、田村久井騎兵軍曹

|

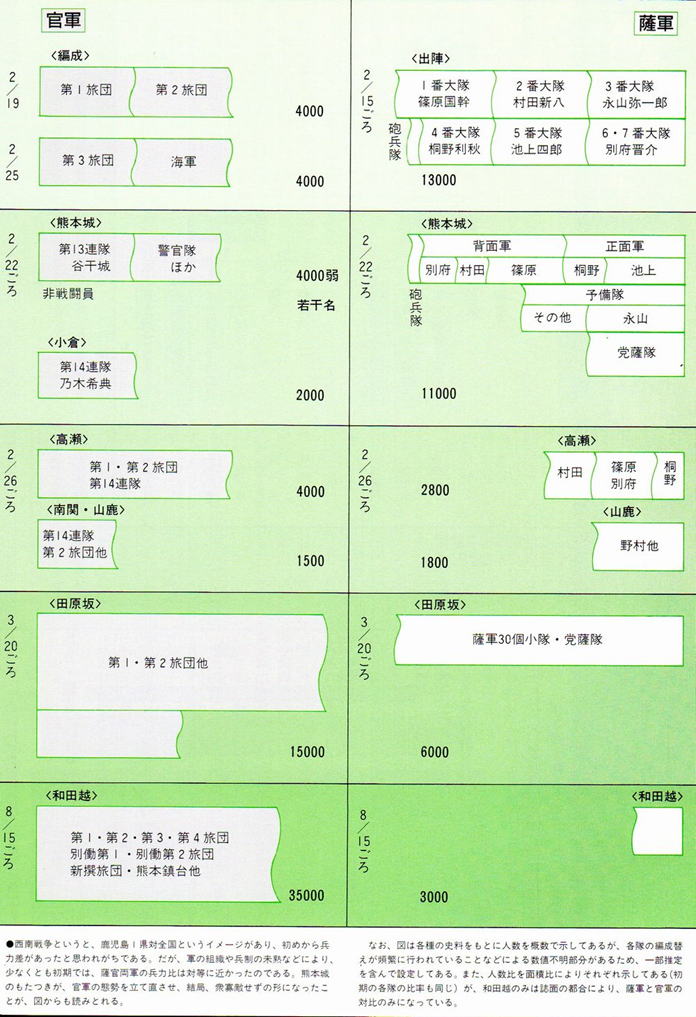

| 2月25日までに編成された官軍の3旅団東京・大阪の両鎮台と近衛兵からなる混成軍 |

政府軍と薩摩軍の兵員推移

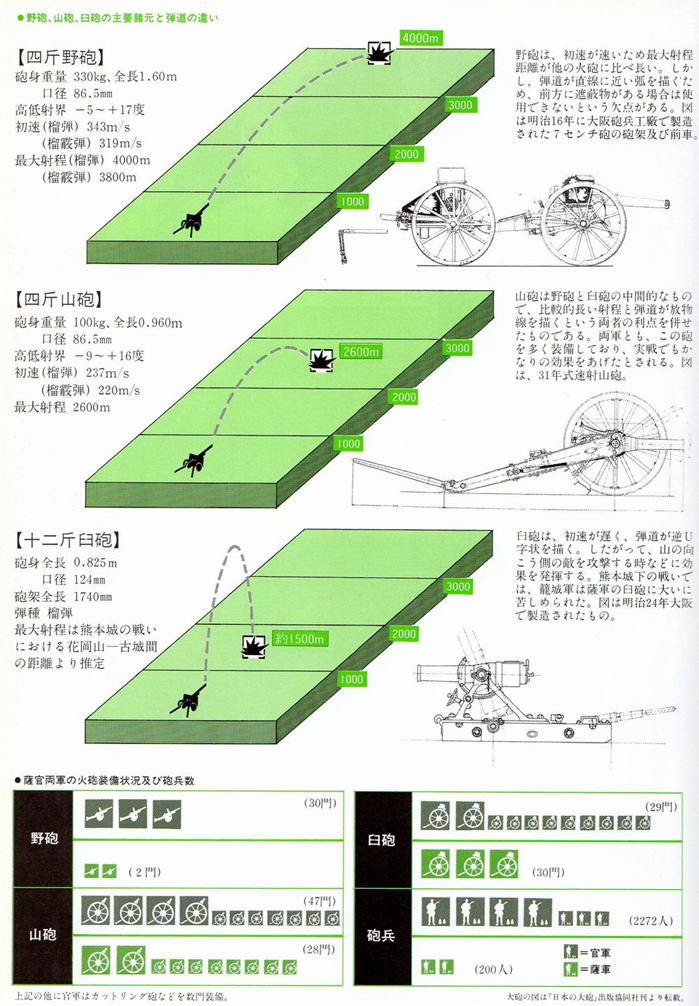

政府軍と薩摩軍の兵器

小銃は両軍共 スナイドル・エンピールがメインで薩軍には予備銃なく、小銃の弾薬は開戦前に150万発を携帯していたが

補充には非常に苦しむ

|

西南戦争の意義

| 1871年の廃藩置県で全国の直轄化が完成した明治政府だったが、反面、各藩の借金および士族への |

| 俸禄の支払い義務を受け継ぐことになり、家禄支給は歳出の30%以上となってしまった。 |

| 政府の西南戦争の戦費は4100万円にのぼり、当時の税収4800万円のほとんどを使い果たすほど莫大になった。 |

| 政府は戦費調達のため不換紙幣を乱発し(→国立銀行)、インフレーションが発生した。 |

政治的意義

官僚制の確立:官僚制が確立し、太平洋戦争による敗戦まで続く、内務省主導の政治体制が始まった。

軍事的意義

| 西南戦争は日本最後の内戦となり、士族(武士)という軍事専門職の存在を消滅させて終焉した。 |

| 士族を中心にした西郷軍に、徴兵を主体とした政府軍が勝利したことで、士族出身の兵士も農民出身の兵士も |

| 戦闘力に違いはないことが実証され、徴兵制による国民皆兵体制が定着した。 |

| 政府軍は勝利の原因が、近代的装備、火力、通信手段、指揮能力の違いにあったことを正しく把握しており、 |

| 西南戦争後の軍の近代化路線では、徴兵を基盤とした常備軍を置き、装備統帥の近代化を追求する路線に変更はなかった。 |

| 一方で、兵力と火力に勝っていながら、鎮台兵は戦術的戦闘ではしばしば西郷軍の士族兵に敗北した |

| 兵士の戦意、士気の問題は政府軍にとって解決すべき課題であった。西南戦争の教訓から、徴兵兵士に対する |

| 精神教育を重視する傾向が強まった。西郷軍の士気が高かったのは西郷隆盛が総大将であったからだと考えた明治政府は、 |

| 天皇を大日本帝国陸軍・海軍の大元帥に就かせて軍の士気高揚を図るようになった |

|

| 南洲墓地と我がふるさとの戦死者プレート |

鹿児島市内を見下ろす小高い場所にある南洲公園の一角にあり、桜島を眺める立地にあります

|

|

|