| 日清戦争 |

1894年(明治27年)7月から1895年(明治28年)3月にかけて行われた主に朝鮮半島(李氏朝鮮)をめぐる

大日本帝国と大清国の戦争である。

|

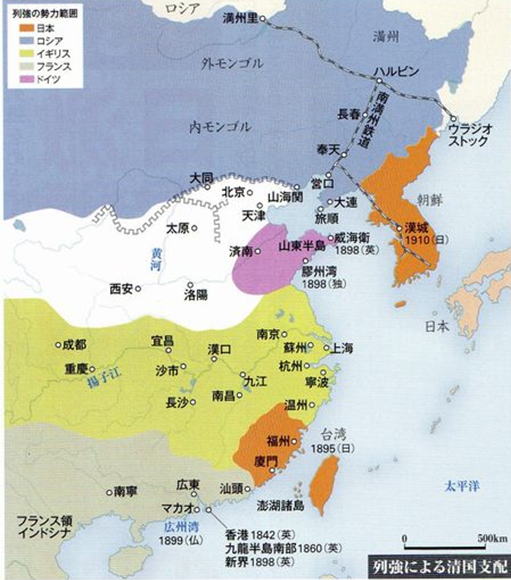

押し寄せる西欧列強によるアジア

清国

| 清国は、中国の統一王朝として成立して以来、東アジアにおける絶対的存在として君臨を続けた。朝鮮を |

| はじめ、インドネシア半島の諸国は、清国を宗主国として仰ぐ属国となることにより、国家としての安全保障 |

| されていた。だが、18世紀後半から19世紀にかけ、産業革命により国力を飛躍的に上昇させた欧米諸国が |

| 東アジアへ進出。特にイギリスは、インドの植民地化を進めながら中国市場への参入を目指した。 |

| それは産業革命のあらゆる技術革新を遂げた、それは蒸気機関の発明を起爆剤として、鉄道・船舶の |

| 輸送力の向上と繊維業における生産力のUPや、兵器の技術革新や大量生産を可能にした。 |

| 18世紀になると清国と欧米諸国との貿易額が拡大、イギリスは、茶や生糸の大量調達による輸入超過を |

| 解消するために麻薬であるアヘンを清国へ輸出するという反社会的行為を実行する。 |

|

|

アヘン戦争

| 清国はアヘンの輸入禁止処置を強行すると、イギリスは対抗策として、アヘン戦争となる、1840年8月 |

| 軍艦20隻、輸送船27隻、陸軍兵員4000名で編成したイギリス軍は作戦行動を開始。沿岸の主都市を占領 |

| しながら、古都南京に追った。最終的には20000人に達したイギリス軍に対し、清国は、20万人の兵力を |

| 有していたが、装備や戦法が劣り、連戦連敗を喫している。 |

| 清国は、イギリスの要求に屈して南京条約を締結、賠償金・一部領地植民地化等の不平等な条項を認め |

| ざるをえなかった。その後フランス・アメリカとの間にも不平等条約が締結された。 |

|

|

|

|

日本

| 1853年アメリカ、ペリー艦隊が日本に来航し、鎖国体制は打破された、アメリカは南北戦争により、東アジア |

| 進出がおろさかになると、イギリス・フランスが日本接近、幕末の動乱のなかで、長州・薩摩が欧米との |

| 戦争体験して幕府体制を破り、近代日本へ進む 「幕末・明治維新」資料参照 |

| 明治維新という変革が達成された背景には、欧米諸国の東アジアへの進出という外的要因があった。 |

| 新政府が誕生すると、幕藩体制に代わり、西洋式の近代国家が志向された。 |

| 廃藩置県という大改革して間もない明治4年に明治政府は大使節団を欧米に派遣した。1年10ヶ月に及ぶ |

| 長旅でアメリカ・イギリス・フランス・ベルギー・オランダ・ドイツを訪れた。 |

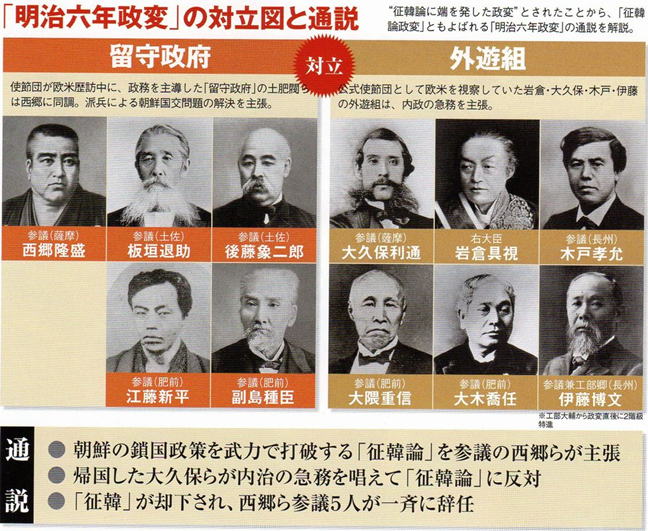

| の間に留守政府は朝鮮の鎖国政策を武力で打破する「征韓論」を主張するが、外遊組は国内安定を優先 |

| で反対して、「明治6年政変」が起り、征韓論賛成派5人の参議は辞任してやがて国内で乱が起る。 |

|

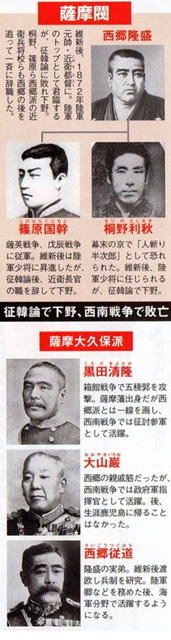

征韓論

| 征韓論は江戸幕府末期からあり、朝鮮は鎖国攘夷策をとり拒否された、明治になり西郷以下征韓論者は |

| 欧米やロシア南下により日本も脅威される恐れあるために隣国同士の国交が必要と西郷自ら使節で |

| 説得するであったが、江藤新平等は挙兵してでも朝鮮を支配する考えがあった。 |

|

|

|

|

|

|

|

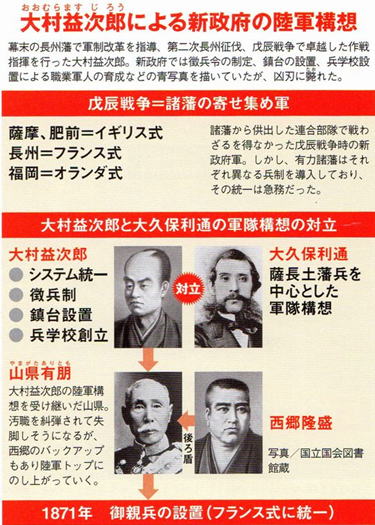

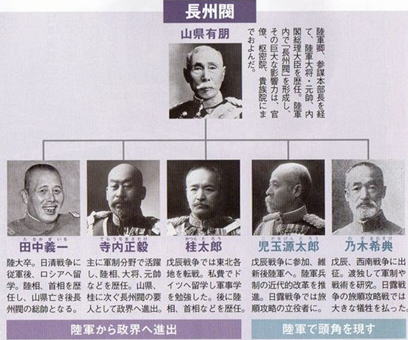

| 明治4年西郷隆盛と山県有明は薩長土の3藩から |

| 藩兵を出させて、「御親兵」(のち近衛兵)を創設 |

| 天皇に直属する中央政府軍で設立当初は総兵力 |

| 1万5000人に満たないものであった。 |

| 地方の治安維持で6鎮台(東京・大阪・名古屋・ |

| 熊本・仙台・広島) |

| 明治6年に徴兵制が施行され、平民出身の兵士が |

| 各鎮台に入営する。西南戦争時の政府軍兵力は |

| 7万人となる。 |

|

|

明治5年に陸軍省と海軍省が分立する

|

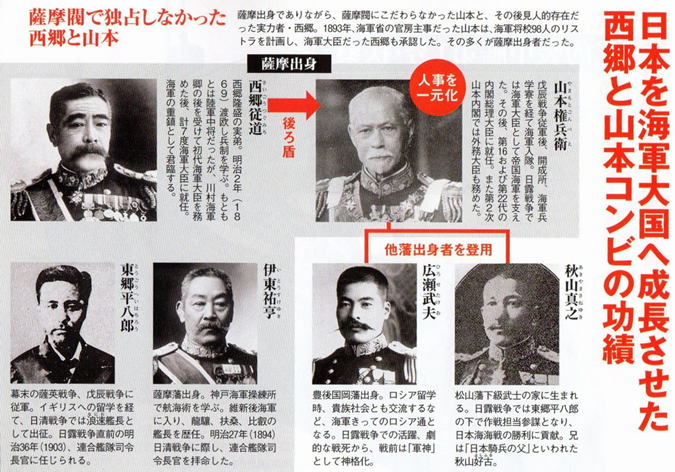

| 海軍 |

|

| 台湾出兵 |

台湾出兵とは

| 台湾に漂着した琉球島民54人が殺害された事件の犯罪捜査などについて、清政府が「台湾人は化外の |

| 民で清政府の責任範囲でない事件(清政府が実効支配してない管轄地域外での事件)」として責任回避した |

| したので、1874年(明治7年)に明治政府が行った台湾への犯罪捜査などのための出兵である。 |

|

|

|

|

|

|

|

原因・背景

| 琉球王国は江戸時代には日本(薩摩藩)と中国大陸の清の間で両属関係にあり、日本で明治政府が |

| 成立すると、帰属をめぐる政治問題が起こっていた。 |

| 明治4年)10月、宮古島から首里へ年貢を輸送し、帰途についた琉球御用船が台風による暴風で遭難した。 |

| 乗員は漂流し、台湾南部に漂着した。船には役人と船頭・乗員合計69名が乗っていた。 |

| 漂着した乗員66名(3名は溺死)は先住民(現在の台湾先住民パイワン族)に救助を求めたが、逆に集落へ拉致された。 |

| 先住民とは意思疎通ができなかったらしく、12月17日、遭難者たちは集落から逃走。先住民は逃げた者を |

| 敵とみなし、次々と殺害し54名を斬首した(宮古島島民遭難事件)。12名の生存者は、漢人移民により |

| 救助され台湾府の保護により、福建省の福州経由で、宮古島へ送り返された。 |

| 明治政府は清国に対して事件の賠償などを求めるが、清国政府は管轄外として拒否した。 |

| 宮古島民台湾遭難事件を知った清国アモイ駐在のアメリカ合衆国総領事チャールズ・ルジャンドルは、 |

| 駐日アメリカ公使チャールズ・デロングを通じて「野蛮人を懲罰するべきだ」と日本外務省に提唱した。 |

|

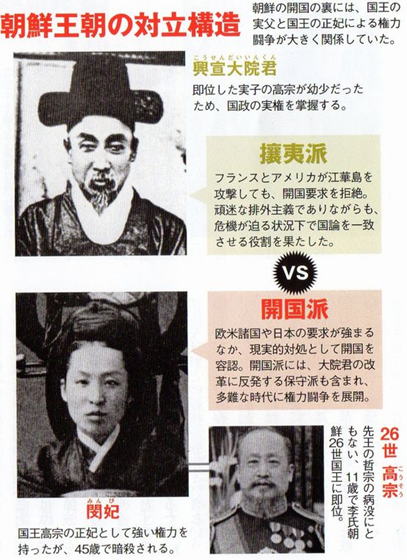

| 朝鮮 |

| 日本が政変でゆれていた1873年(明治6年)11月(同治12年9月)、朝鮮では、閔妃一派による |

| 宮中クーデターが成功し、鎖国攘夷に固執していた摂政の大院君(国王高宗の実父)が失脚した。 |

|

| 1875年(明治8年)2月(同治14年1月)に森山茂を |

| 朝鮮に派遣したものの、書契交換の前に交渉が |

| 再び中断した |

| ついに日本は、軍艦2隻に朝鮮沿岸を測量させ、 |

| 軍事的圧力で局面の打開をはかった。 |

| 明治8年9月20日、軍艦「雲揚」が首都漢城防衛の |

| 最重要拠点江華島に接近し、朝鮮側の発砲を |

| 理由に戦闘が始まった |

| 12月、日本は、特命全権大使に黒田清隆を任命し、 |

| 軍艦3隻などを伴って朝鮮に派遣した結果 |

| 翌1876年(明治9年)2月(光緒2年2月)に |

| 日朝修好条規が調印された |

朝鮮の開国と壬午事変・甲申政変

| 朝鮮政府内で開国・近代化を推進する「開化派」と、 |

| 鎖国・攘夷を訴える「斥邪派」との対立が続く中、 |

| 日本による第二次琉球処分が朝鮮外交に大きな |

| 影響を与えた。 |

| 日本の朝鮮進出と属国消滅を警戒する清が、 |

| 朝鮮と西洋諸国との条約締結を促したのである。 |

| その結果、朝鮮は、開国が規定路線になり |

| (清によってもたらされた開化派の勝利)、 |

| 1882年5月22日米朝修好通商条約調印など |

| 米英独と条約を締結した。 |

| しかし、政府内で近代化に努めてきた開化派は、 |

| 清に対する態度の違いから分裂してしまう。 |

| 後記のとおり壬午事変後、清が朝鮮に軍隊を駐留 |

| させて干渉するようになると、この清の方針に |

| 沿おうとする穏健的開化派(事大党)と、これを |

| 不当とする急進的開化派(独立党)との色分けが |

| 鮮明になった。 |

| 党派の観点からは前者が優勢、後者が劣勢であり、 |

| また国際社会では清が前者、日本が後者を支援した |

|

|

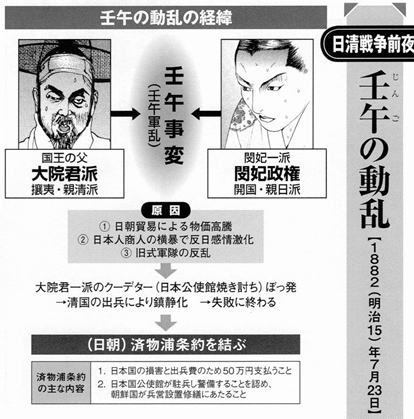

| 壬午事変(じんごじへん) |

|

| 壬午事変(じんごじへん)は、1882年7月23日に、 |

| 興宣大院君らの煽動を受けて、朝鮮の漢城 |

| (後のソウル)で大規模な兵士の反乱が起こり、 |

| 政権を担当していた閔妃一族の政府高官や、 |

| 日本人軍事顧問、日本公使館員らが殺害され、 |

| 日本公使館が襲撃を受けた事件である。 |

| 朝鮮国事変、あるいは単に朝鮮事変とも呼ぶ。 |

| 開国して5年目の1881年5月、朝鮮国王高宗の |

| 后閔妃の一族が実権を握っていた朝鮮政府は、 |

| 大幅な軍政改革に着手した。 |

| 閔妃一族が開化派の筆頭となり日本と同じく |

| 近代的な軍隊を目指した。近代化に対しては |

| 一日の長がある日本から、軍事顧問(堀本禮造 |

| 陸軍工兵少尉)を招きその指導の下に旧軍とは |

| 別に、新式の編成で新式の装備を有する「別技軍」 |

| を組織し、日本の指導の元に西洋式の訓練を |

| 行ったり日本に留学させたりと、努力を続けていた。 |

| 守旧派と待遇が違うのは当然だったが、守旧派の |

| 軍隊は開化派の軍隊との待遇が違うことに不満が |

あった。

|

|

事件発生時の漢城の状況

| 反乱を起こした兵士等の不満の矛先は日本人にも向けられ、貧民や浮浪者も加わった暴徒は |

| 別技軍の軍事教官であった堀本少尉や漢城在住の日本人語学生等にも危害を加えた。 |

| また王宮たる昌徳宮に難を逃れていた閔妃の実の甥で別技軍教練所長だった閔泳翊は重傷を負い、 |

| 閔妃一族を中心とした開化派高官達の屋敷も暴徒の襲撃を受け、閔謙鎬や閔台鎬、閔昌植など多数が虐殺された。 |

| 弁理公使の花房義質は公使館の放棄を決断。避難先を京畿観察使(首都治安担当者)の陣営と |

定めて花房公使以下28名は夜間に公使館を脱出した。

|

清国側の対応

| 事変を察知した閔妃はいち早く王宮を脱出し、当時朝鮮に駐屯していた清国の袁世凱の力を借り窮地を脱出 |

| 事変を煽動した大院君側は、閔妃を捕り逃がしたものの、高宗から政権を譲り受け、企みは成功したかに |

| 見えた。しかし、反乱鎮圧と日本公使護衛を名目に派遣された清国軍が漢城に駐留し、鎮圧活動を行った |

| 上で乱の首謀者と目される大院君を軟禁。これによって政権は閔妃一族に戻り、事変は終息した。 |

| 以後、朝鮮の内政・外交は清国の代理人たる袁世凱の手に握られることになった。 |

| 大院君は清に連行され査問会にかけられ、天津に幽閉された。 |

| それに対して高宗は「朝鮮国王李熙陳情表」[4]を清国皇帝に提出し、大院君の赦免を陳情したが効無く、 |

| 大院君の幽閉は3年間続き、帰国は駐箚朝鮮総理交渉通商事宜の袁世凱と共とだった。 |

|

|

日本側の対応

| 事変によって多数の日本人が殺傷された日本政府は花房公使を全権委員として、高島鞆之助陸軍少将及び |

| 仁礼景範海軍少将の指揮する、軍艦5隻、歩兵第11連隊の1個歩兵大隊及び海軍陸戦隊を伴わせ、 |

| 朝鮮に派遣する。日本と朝鮮は済物浦条約を結び、日本軍による日本公使館の警備を約束し、 |

| 日本は朝鮮に軍隊を置くことになった。 |

| こうして、朝鮮半島で対峙した日清両軍の軍事衝突を避けることができたが、朝鮮への影響力を |

| 確保したい日本と、冊封体制を維持したい清との対立が高まることになり、やがてこの対立が日清戦争へ |

| と結びつくことになる。 |

|

|

|

殺害された日本人

| 殺害された日本人のうち公使館員等で朝鮮人兇徒によって殺害された以下の日本人男性は、 |

| 軍人であると否とにかかわらず、戦没者に準じて靖国神社に合祀されている。 |

| 堀本禮造:陸軍工兵少尉(戦死により陸軍工兵中尉に昇進される)。 |

| 水島義 :日本公使館雇員 鈴木金太郎:27歳。日本公使館雇員 廣戸昌克:33歳。一等巡査 |

| 本田親友:22歳。三等巡査 宮 鋼太郎:18歳。外務省二等巡査 |

| 川上堅鞘:27歳。外務省二等巡査 池田為義 :28歳。外務省二等巡査 |

| 遠矢庄八朗:外務省二等巡査 近藤道堅 :22歳。私費語学生 |

| 黒澤盛信:28歳。私費語学生 池田平之進:21歳。陸軍語学生徒 |

| 岡内格 :23歳。陸軍語学生徒 藤代市十郎: 1等卒 |

| 目黒多利吉: 1等卒 飯島碩太郎: 歩兵曹長 |

|

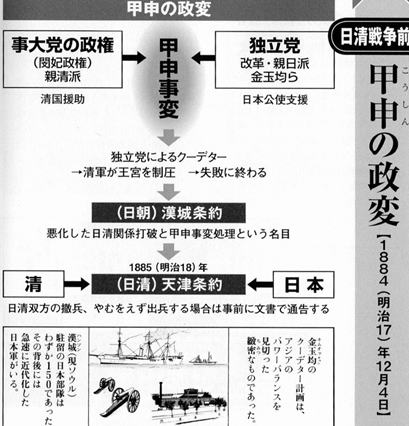

| 甲申政変(こうしんせいへん) |

|

| 当時の李氏朝鮮は、壬午事変明治15年で |

| 興宣大院君が清へ連れ去られており、 |

| 閔妃をはじめとする閔氏一族は、親日派政策から |

| 清への事大政策へと方向転換していた。 |

| このままでは朝鮮の近代化はおぼつかないと |

| 感じた金玉均・朴泳孝・徐載弼らの開化派 |

| (独立党)人士らは、1879年(明治12年)李東仁を |

| 日本に密入国させ、福澤諭吉や後藤象二郎を |

| をはじめ一足先に近代化を果たした日本の |

| 政財界の代表者達に接触し、交流を深めてゆく。 |

| 開化派の狙いは、日本と同じように君主を頂点と |

| とする近代立憲君主制国家の樹立であった。 |

| 金玉均らは国王高宗のいわば「一本釣り」を計画。 |

| 朝鮮国王はクーデター発生を名目に日本に |

| 保護を依頼。日本は公使館警備用の軍を派遣して |

| 朝鮮国王を保護し、その後開化派が新政権を |

| 発足させ、朝鮮国王をトップとする |

| 立憲君主制国家をうちたてて、近代国家への道を |

| 突き進む、というものだった。 |

| この計画のネックとなるのが清の存在だったが、 |

| 清は当時フランスと、ベトナムの覇権を争う |

| 清仏戦争の最中であり、一度に双方には派兵する |

| 二正面戦争はできないだろうという予測がなされて |

| がなされていたほか、当時、同戦争のため朝鮮駐留 |

| の清軍も通常時の約半数ということもあり、 |

| 明治17年)12月、計画は実行に移された。 |

|

| しかし、この段階まで来て不幸にも清仏戦争で清が敗退し、フランス領インドシナが誕生することになる。 |

| せめて朝鮮における覇権だけは保ちたいと考える清は、威信に懸けても朝鮮をめぐる争いで |

| 譲るわけにはいかなくなってしまった。 |

| 閔妃は清国に密使を送り、国王と閔妃の救出を要請した。袁世凱率いる清軍1500人が王宮を守る |

| 日本軍150人に攻め寄り、銃撃戦となった。結局竹添進一郎日本公使は、日本公使館に火を放って長崎へ |

| 敗走し、クーデター派は敗退。日本公使館に逃げ込まなかった日本人居留民、特に婦女子30余名は |

| 清兵に陵辱され虐殺された。その有様は通州事件に似ていたという |

| 親清派の守旧派が臨時政権を樹立。開化派による新政権はわずか3日で崩壊し、計画の中心人物だった |

| 金玉均らは日本へ亡命することとなった。 |

| 金玉均は日本各地を転々とした後に上海に渡り、1894年(明治27年)3月28日に刺客洪鐘宇に暗殺される。 |

事件の影響

| この後、朝鮮に拘泥するのは双方の為にならないと考えた日本と清国の間で1885(明治18)年4月 |

| 天津条約が結ばれ、双方とも軍事顧問の派遣中止、軍隊駐留の禁止、止むを得ず朝鮮に派兵する場合の |

| 事前通告義務などを取り決めた。これから10年後、この事前通告に基づき清に続いて日本が朝鮮に派兵し、 |

| 日清戦争の火蓋が切られることとなる。 |

|

|

|

|

|

|

朝鮮をめぐって日清露の関係が緊迫

|

| 甲午農民戦争(こうごのうみんせんそう) |

| 1894年に朝鮮で起きた農民の内乱である。関与者に東学の信者がいたことから東学党の乱とも呼ばれる。 |

| なお、大韓民国では東学農民運動や東学農民革命と呼ばれている。 |

| この戦争の処理を巡って、大日本帝国と清国の対立が激化し、日清戦争に発展する。 |

|

|

|

|

|

|

|

第一次蜂起

| 1860年代から朝鮮は変革の時代を迎えていた。これに1880年代以降、国内の動乱期を乗り越えた |

| 日本やアメリカ合衆国、西欧の列強が加わり、次の時代に向けた模索の中で混乱の時期を迎えていた。 |

| 朝鮮の改革を巡っては、壬午事変や甲申政変のような政変があったが、いずれも蜂起は失敗に終わった。 |

| こうした中で政権を手にしていた閔氏は、自らの手で改革を行うことができずにいた |

| このつけは全て民衆に振り向けられ、民衆の不満は高まり、1883年から各地で農民の蜂起が起きていた。 |

| 崔済愚の高弟で東学党の二代目教祖となった崔時亨が武力蜂起し、甲午農民戦争に発展した。 |

| 反乱軍は全?準という知将を得て5月には全州一帯を支配下に置いた。 |

| 彼らは全羅道に配備されていた地方軍や中央から派遣された政府軍を各地で破り、5月末には道都全州を |

| 占領するまでに至った。 |

| これに驚いた閔氏政権は、清国に援軍を要請。天津条約にもとづき、日清互いに朝鮮出兵を通告し、 |

| 日本は公使館警護と在留邦人保護の名目に派兵し、漢城近郊に布陣して清国軍と対峙することになった。 |

| この状況に慌てた閔氏政権は、農民の提案を基に全州和約を作成し締結したといわれる |

| 反乱が収束し、朝鮮は日清両軍の撤兵を申し入れるが、両国は受け入れずに対峙を続けた。 |

| 日本は清に対し朝鮮の独立援助と内政改革を共同でおこなうことを提案し、イギリスも調停案を清へ出すが、 |

| 清は「日本(のみ)の撤兵が条件」として拒否 |

| 日本は朝鮮に対して、「朝鮮の自主独立を侵害」する清軍の撤退と清・朝間の条約廃棄にについて3日以内に |

| 回答するよう申入れた。 |

| 一方朝鮮国内では大院君がクーデターを起こして閔氏政権を追放し、金弘集政権を誕生させた。 |

| 金弘集政権は甲午改革(内政改革)を進め、日本に対して牙山の清軍掃討を依頼した。 |

| そして豊島沖海戦、成歓の戦いが行われた後、8月1日に日清両国が宣戦布告をし、日清戦争が勃発した。 |

|

|

|

| 1894年日清戦争当時の日本政府組織 |

1.政府

| 総理大臣 |

第5代 |

第2次 伊藤 博文 |

1892年8月8日 - 1896年8月31日 |

| 外務大臣 |

第8代 |

陸奥 宗光 |

1892年8月8日 - 1896年5月30日 |

| 内務大臣 |

第10代 |

井上馨 |

1892年8月8日- 1894年10月15日 |

| 大蔵大臣 |

第5代 |

渡辺国武 |

1892年8月8日- 1895年3月17日 |

| 陸軍大臣 |

第6代 |

大山巌 |

1892年8月8日-1896年9月18日 |

| 海軍大臣 |

第7代 |

西郷従道 |

1893年3月11日-1896年9月18日 |

| 司法大臣 |

第8代 |

芳川顕正 |

1893年3月16日-1896年9月18日 |

| 文部大臣 |

第10代 |

西園寺公望 |

1894年10月3日- 1896年9月18日 |

| 農商務大臣 |

第12代 |

榎本武揚 |

1894年1月22日-1896年9月18日 |

| 逓信大臣 |

第6代 |

黒田清隆 |

1892年8月8日-1895年3月17日 |

| 拓殖務大臣 |

第1代 |

高島鞆之助 |

1896年4月2日-1896年9月18日 |

2.陸軍省

| 陸軍大臣 |

大山巌 |

| 陸軍次官 |

児玉源太郎少将1892年8月23日 - 1898年1月14日 |

|

(陸軍大臣、内務大臣、文部大臣、参謀総長。日露戦争・旅順攻囲戦の立役者) |

| 軍務局長 |

児玉源太郎少将 次官と兼務 |

| 大臣官房人事課長:村山邦彦:明治27年10月25日/中佐 経理局長:野田豁通:明治24年8月16日/陸軍監督長 |

| 医務局長:石黒 忠悳 |

| 陸軍参謀本部 |

参謀総長初代有栖川宮 熾仁親王陸軍大将 |

| 参謀次長川上 操六陸軍中将征清総督府参謀長参謀総長陸軍大将 |

| 第1軍 |

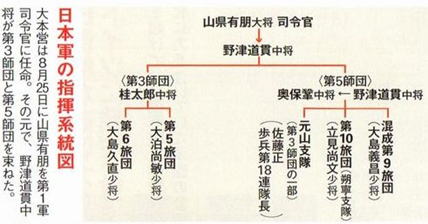

司令官山縣有朋 大将(1894年9月1日 -)野津道貫 大将(1894年12月19日 -) |

| 第2軍 |

司令官大山巌 大将(1894年9月25日 - 1895年5月26日) |

| 参謀長 井上光 大佐(1894年10月1日 - 1895年5月14日) |

| 近衛師団 |

師団長小松宮彰仁親王 |

| 第1師団 |

師団長山地元治 中将:1890年(明治23年)6月7日 -東京 |

| 第2師団 |

師団長佐久間左馬太 中将:1888年(明治21年)5月14日 -仙台 |

| 第3師団 |

師団長桂太郎 中将:1891年(明治24年)6月1日 - 名古屋 |

| 第4師団 |

師団長北白川宮能久親王 中将:1893年(明治26年)11月10日 - 大阪 |

| 第5師団 |

師団長野津道貫 中将:1888年(明治21年)5月14日広島 奥保鞏 中将:1894年(明治27年)11月29日 - |

| 第6師団 |

師団長黒木為楨 中将:1893年(明治26年)11月10日 - 熊本 |

| 監軍 |

教育総監部の前身である。 |

| 山縣有朋 大将:1894年12月18日 -歴代参謀長:(兼・事務取扱)波多野毅 歩兵大佐:1894年9月 |

|

|

| 陸軍大学校長 |

5代: 藤井包聡 工兵大佐:1894年8月1日 - |

| 陸軍士官学校 |

12代:波多野毅 歩兵大佐:明治25年11月22日- |

3.海軍省

| 海軍大臣 |

西郷従道海軍大将 |

元帥海軍大将 |

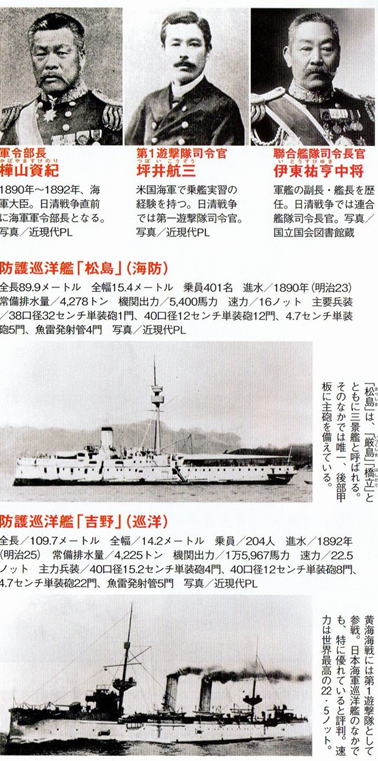

| 軍令部総長 |

樺山資紀海軍中将 |

海軍大将 |

| 連合艦隊司令長官 |

1.伊東祐亨中将(1894年(明治27年)7月19日 - |

元帥海軍大将 |

| 参謀長 |

1.鮫島員規 大佐:1894年7月19日 - |

海軍大将 |

| 2.出羽重遠 大佐:1894年12月17日 - |

海軍大将 |

| 海軍次官 |

伊藤雋吉 少将:明治23年5月17日 - 明治31年11月8日 |

|

| 軍務局長 |

(兼)伊藤雋吉 中将:1893年5月20日 - |

|

| 医務局長 |

実吉安純 軍医総監:1893年5月20日 - 1897年4月1日(海軍衛生会議議長) |

| 海軍大学校 |

坪井航三 中将:1893年12月20日 - |

|

| 海軍兵学校 |

吉島辰寧:明治27年7月21日 - |

|

| 海軍機関学校 |

1.吉田貞一 機関大監:1893年12月20日 - |

|

| 参謀長 |

1.鮫島員規 大佐:1894年7月19日 - |

海軍大将 |

| 2.出羽重遠 大佐:1894年12月17日 - |

海軍大将 |

| 1894年、日清関係の切迫を受けて、同年6月19日「艦隊条例」を全部改正し、艦隊の名称は勅令で定める |

| 同年7月13日、「葛城」以下9隻の旧式艦や小型艦による「警備艦隊」を編成し、まもなく同月19日に「西海艦隊」と改称、 |

| そして同日に、常備艦隊と西海艦隊により「連合艦隊」が編成された。その司令長官は、常備艦隊司令長官 |

| 官伊東祐亨中将が兼任し、幕僚も常備艦隊幕僚が兼務した。 |

日清戦争会戦

|

| 豊島沖海戦 |

894年(明治27年)7月25日、日本艦隊と清国艦隊が朝鮮半島西岸沖の豊島(現安山市檀園区内)沖で戦った海戦。

宣戦布告直前に遭遇して起きた。大日本帝国海軍が圧勝した。

両国の艦隊

日本艦隊

第一遊撃隊:司令官:坪井航三海軍少将、

参謀:中村静嘉大尉、釜屋忠道大尉

吉野(旗艦、艦長:河原要一大佐)

秋津洲(艦長心得:上村彦之丞少佐)

浪速(艦長:東郷平八郎大佐)

常備艦隊 |

清国艦隊

済遠(菅帯:方伯謙)

広乙(菅帯:林国祥) 後に戦闘に参加

操江:高陞号」(陸軍兵輸送として清国が

チャーターした輸送船

|

経過

| 1894年7月25日早朝。まだ互いに宣戦布告はなされていなかったが、日本が7月19日に突きつけた |

| 5日間の猶予付最後通牒への返答がないまま期限が切れており、法的には戦争状態に入り、あとはいつ |

| 戦端が開かれるかという段階であった。ただし、日清以外のイギリスなどの第三国はまだこのことを知らない。 |

海戦

| 午前7時52分、3000mに接近した時「済遠」は突如、21cm砲で発砲してきたため戦闘が始まった。 |

| 一説には「吉野」が「済遠」に先に発砲したとも言われている。 |

| 非常に霧が濃く視界が悪い中であったが直後の午前8時前に「済遠」の艦橋に吉野の4.7インチ砲弾が |

| 命中し副長沈寿昌が戦死する。後続の「浪速」「秋津洲」も砲撃を開始し形勢不利とみた「済遠」艦長 方伯謙は |

| 白旗と日本軍艦旗をマストに掲げ、降伏を装う。 |

高陞号事件

| 「高陞号」は、戦争準備行動として仁川に清国兵約1100名を輸送中であった。 |

| 「浪速」は高陞号に空砲2発をうち、手旗信号で停船を求め、臨検を開始した。 |

| 本船は英国ロンドン所在インドシナ汽船会社代理店、怡和洋行(ジャーディン・マセソン・コンパニー)の所有船 |

| 清国政府に雇用され、清兵1100名、大砲14門、その他の武器を太沽より牙山に運送中 |

| 船長にわが艦に随航することを命じたところ、船長はこれを承諾 |

| 人見善五郎大尉は高陞号に再到着し、はまもなく帰艦し、「清兵士官は船長を脅迫して、命令に服従できない |

| ようにし、かつ船内には不穏の状がある」と復命した。 |

| 高陞号船上では清兵が銑や刀槍をもって走りまわるさまがうかがえた。2時間に渡る問答の末、抑留が |

| 不可能と判断した東郷は「撃沈します」と命令した。 |

| 「撃ち方始め」の命令とともに水雷が発射され、砲撃が開始された。1時45分、「高陞号」はマストを残して |

| 海中に没した。東郷は端艇を下ろし、泳いで浪速に向かってきた船員士官全員を救助した。 |

影響

日本国と清国の全面戦争が避け難いものとなり、7日後の8月1日に宣戦布告が日本からなされた。

損害

| 戦力と損害 |

日本軍 |

|

清国 |

| 戦力 |

巡洋艦 |

3

|

|

巡洋艦 |

2

|

|

|

|

|

砲艦 |

1

|

|

|

|

|

商船 |

1

|

| 損害 |

沈没 |

沈没艦なし |

|

沈没 |

巡洋艦2隻

|

| |

死傷者 |

死傷者なし |

|

戦死者 |

1100名

|

日本の巡洋艦

| |

吉野 (防護巡洋艦)旗艦 |

|

秋津洲 (防護巡洋艦) |

| 起工社 |

英国フィリップ・ワッツ |

|

横須賀造船部 |

| 就役 |

1893年9月30日 |

|

1894年3月31日 |

| その後 |

日露戦争時衝突で沈没 |

|

1927年1月10日に除籍 解体 |

| 排水量 |

常備:4,216t |

|

3,150トン |

| 全長 |

109.73m |

|

91.8m |

| 全幅 |

14.17m |

|

13.1m |

| 機関 |

蒸気レシプロ2基 |

|

形式不明石炭専焼円缶6基 |

| 最大速 |

23.0kt |

|

石炭:500トン 19.0kt |

| 航続距離 |

10ktで4,000浬 |

|

|

| 兵員 |

360名 |

|

330名 |

| 兵装 |

40口径15.2cm単装速射砲4基 |

|

アームストロング 1892年型 15.2cm(40口径)単装速射砲4基 |

| 40口径12cm単装速射砲8基 |

|

アームストロング 1894年型 12cm(40口径)単装速射砲6基 |

| 47mm単装砲22基 |

|

オチキス 4.7cm(40口径)単装機砲8基 |

| 35.6cm水上魚雷発射管5門 |

|

35.6cm水中魚雷発射管単装4基 |

| 装甲 |

甲板水平部:45mm |

|

甲板:76mm(主甲板) |

| 甲板傾斜部:115mm |

|

防盾:114mm(最厚部) |

| 防盾:115mm |

|

司令塔:114mm(最厚部) |

| |

|

|

|

| |

浪速 (防護巡洋艦) |

|

| 起工社 |

イギリス ロー・ウォーカー造船所 |

| 就役 |

1886年2月15日 |

| その後 |

1912年7月18日沈没(座礁) |

| 排水量 |

常備:3,709トン |

| 全長 |

91.4m |

| 全幅 |

14.1m |

| 機関 |

二軸レシプロ蒸気機関、円缶(石炭専焼)6基 |

| 最大速 |

18.0ノット石炭350トン |

|

| 航続距離 |

|

| 兵員 |

325名 |

| 兵装 |

克式 35口径26cm単装砲2基 (後に安式40口径もしくは45口径15.2cm単装速射砲2基に換装) |

| 克式35口径15cm単装砲6基(後に安式40口径15.2cm単装速射砲6基に換装) |

| オチキス 43口径4.7cm単装機砲6基 |

| 25mm4連装ノルデンフェルト砲10基40門 |

| 11mm10連装ノルデンフェルト砲4基40門 |

| 35.6cm水上魚雷発射管単装4門 |

| 装甲 |

水平:平坦部51mm 傾斜部76mm |

清国の艦艇

|

済遠(さいえん) |

|

広丙(こうへい) |

| 起工社 |

ドイツ、フルカン造船所 |

|

福州船政局馬尾造船所 |

| 就役 |

1885年8月 |

|

1892年 |

| その後 |

1904年11月30日触雷、沈没 |

|

|

| 排水量 |

2,355トン |

|

常備:1,000トン |

| 全長 |

75.0m |

|

264フィート(80.47m) |

| 全幅 |

10.5m |

|

26フィート4インチ(8.03m) |

| 機関 |

形式不明円缶2基+三段膨脹式 |

|

石炭専焼円缶2基 |

|

レシプロ機関2基2軸推進 |

|

レシプロ2基 |

| 最大速 |

15ノット石炭:230トン |

|

17.0ノット |

| 兵員 |

180~202名 |

|

不明 |

|

クルップ 21cm(38口径)連装砲1基 |

|

40口径12cm単装速射砲3門 |

| 兵装 |

クルップ 15cm(35口径)単装砲1基 |

|

57mm単装速射砲4門 |

|

47mm単装砲2基 |

|

37mm5連装機関砲4門 |

|

37mm単装砲9基 |

|

38.1cm魚雷発射管4基 |

|

381mm水上魚雷発射管4基 |

|

|

|

甲板:75~102mm(主甲板) |

|

|

| 装甲 |

主砲バーベット部:50mm(最厚部) |

|

|

|

司令塔:50mm |

|

|

| |

|

|

|

| 艦歴 |

1895年2月17日、威海衛の戦い後、威海衛で日本軍に

降伏し鹵獲される。

1895年3月16日、巡洋艦として艦籍に入る。

1898年3月21日、三等海防艦に類別。

1904年2月8日、日露戦争開戦。釜山沖で、

同年11月30日、鳩湾で二〇三高地攻撃を支援中、

午後2時24分にセントアップス頭北西沖で触雷し

3分後に沈没 艦長但馬惟孝中佐以下38名が死亡

|

|

1895年2月17日 威海衛で日本軍に降伏

3月16日 戦利艦として日本海軍の艦籍に入る

12月21日 台湾方面で任務中、澎湖島南岸で

座礁沈没

|

|

| 成歓の戦い(せいかんのたたかい) 陸軍 明治27年7月29日~30日 |

| 成歓の戦い(せいかんのたたかい、ソンファン-)は、日清戦争の最初の主要な陸戦である。成歓・牙山の戦いとも呼ばれる。 |

| 1894年6月8日に、葉志超総督、聶士成山西太原鎮総兵に率いられた清国軍(北洋陸軍、歩兵約2,500名、山砲8門)が |

| 牙山に上陸した。7月24日時点で3880名に達する[2]。7月25日に朝鮮政府から大鳥圭介公使に対して、牙山の清国軍撃退が |

| 要請され、7月26日に混成第9旅団(旅団長大島義昌少将)にその旨が伝達される |

| 7月28日に日本軍は牙城に篭る清国兵を攻撃するため出発。7月29日午前3時20分、佳龍里おいて清国兵の攻撃により |

| 歩兵第21連隊第12中隊長・松崎直臣歩兵大尉が戦死し(日本側初の戦死者)、他数名が死傷した(安城の渡しの戦い) |

| 午前8時30分に日本混成第9旅団は成歓の敵陣地を制圧する。 |

| 大島旅団長は清国軍の主力が牙山にあるとし、7月29日午前に全旅団に牙山へ向け出発を命じた。 |

| 午後3時頃、牙山に到達したが、清国軍は敗走していた。この作戦の日本側の死傷者は88名なのに対して、清国兵は |

| 500名以上の死傷者を出し、武器等を放棄して平壌まで逃亡する。 |

| なお、安城の渡しの戦いで歩兵第21連隊の木口小平二等卒は死んでもラッパを離さずに吹き続けたという逸話が残る。 |

|

| ラッパ手の木口小平 |

| 木口二等兵は広島歩兵第21連隊 に入隊、 |

| 岡山出身である。 |

| 21連隊第3大隊第12中隊のラッパを吹いている |

ときに被弾、ラッパを口にしたまま絶命した

|

| という逸話は国定教科書に採用され |

| 全国に広まる |

|

| 同じ21連隊第3大隊第12中隊長の |

| 松崎直臣大尉も戦死で日清戦争の |

| 初めての犠牲者といわれる。 |

|

| 日本軍 兵力 |

| 兵力:歩兵15箇中隊3,000人 |

| 騎兵47騎、山砲8門 |

| なお従軍記者14社14人 |

|

大日本大朝鮮両国盟約

| 8月26日、日本は、朝鮮と大日本大朝鮮両国盟約を締結した。 |

| 朝鮮は、日清戦争を「朝鮮の独立のためのもの」(第一条)とした同盟約にもとづき、国内での日本軍の |

| 移動や物資の調達など、日本の戦争遂行を支援し、また自らも出兵することになった |

|

| 平壌の戦い(へいじょうのたたかい) 陸軍 明治27年9月15日 |

平壌の戦い(へいじょうのたたかい、ピョンヤン-)は、日清戦争における最初の本格的な陸戦である。

日本軍の動き

| 混成第9旅団長大島義昌少将は、入韓直後から清国の大軍が平壌に集中するとの情報を得ていた。 |

| 斥候隊は中和さらに黄州に退いた。8月10日、黄州から中和に偵察に出た時に有力な敵と遭遇、指揮官の |

| 町口中尉や竹内少尉などの幹部が戦死してしまう。 |

| 大本営は、清軍を朝鮮半島外に駆逐することを決心し、8月14日、第3師団の半分の派韓を決定、 |

| さらに9月1日、両師団をあわせて第1軍を編成し、陸軍大将山縣有朋が軍司令官に任命された。 |

| それに先立ち、第5師団長野津道貫は8月19日にソウルに到着した。 |

| 8月21日、混成第9旅団は龍山を先発部隊として出発した。元山にいた歩兵第12連隊(連隊長:友安治延中佐) |

| 第1大隊には朔寧方面への転進を命じ、同隊は麻田里で朔寧分遣支隊と8月24日に落ち合った。 |

| 一方、第3師団(師団長:桂太郎中将)は8月4日動員が発令されたが、大本営の指示で兵站部の編成が |

| 変更したので手間取り、完了したのは8月30日になった。このため8月28日に宇品から、歩兵第18連隊 |

| (連隊長:佐藤正中佐)基幹の先発隊だけを元山にむかわせることになった。結局第3師団主力は |

| 平壌の戦いには間に合わず先発隊だけが第5師団に属して戦う事になる。 |

清国軍の動き

| 李鴻章は7月上旬から順次、動員の完成とともに諸部隊に平壌に集結することを命令した。 |

| ・盛字軍(総兵[軍司令]:衛汝貴以下6000名) |

| ・毅字軍(総兵:馬玉昆以下2000名) |

| ・奉天軍(総兵:左宝貴以下3500名) |

| ・盛字練軍(総兵:豊陞阿以下1500名) |

| 李鴻章から、平壌に集結した清軍の総指揮をまかされたのは、成歓の戦いで敗れた葉志超提督 |

| (中将相当)であった。9月7日、葉は、光緒帝の諭旨と李の督促を受け、7,000人の迎撃部隊を南進させた。 |

| しかし同夜、「敵襲」との声で味方同士が発砲し、同志討ちで死者20人・負傷者100人前後を出してしまい |

| 迎撃作戦が失敗する。 |

|

| 野津は、包囲完成をみて9月15日の総攻撃を決断。 |

| 午前6時ごろ激烈になり大島旅団長は6時20分、 |

| 歩兵第21連隊(連隊長:武田秀山中佐)に西方河岸 |

| の角面堡にたいする突撃を命じた。だが攻撃は |

| 失敗し4個中隊を率いた武田中佐は義州街道西側の |

| 部落に集合させ戦闘を持続した。 |

| 大同江方面 |

| 混成第9旅団の中碑街にいる部隊は苦戦を続けた。 |

| 混成第9旅団は戦死者140名というこの戦いでの |

| 最大の損害をうけた。 |

| 平壌北面方面 |

| 朔寧支隊(支隊長:立見尚文歩兵第10旅団長)と |

| 元山支隊(歩兵第第18連隊を基幹とした第3師団 |

| 先発隊)は北面の城壁に向かい前進した。 |

| 師団主力方面 |

| 師団主力方面では敵騎兵が出撃の試みを見せ |

| 始めた。歩兵第22連隊(連隊長:富岡三造中佐)は |

| 直ちに警戒態勢をとった。 |

| 独立騎兵隊長木村少佐は、敵騎の出撃ををみて |

| 三光山鞍部に待ち伏せていたという。 |

| また西方に逃れた敵騎も歩兵第11連隊 |

| (連隊長:西島助義中佐)と同12連隊の一部に |

| 猛射を浴び、ほとんど全滅した。 |

| 平壌の陥落 |

| 朔寧支隊には14時半、現在地に止まって夜営準備 |

| が命令された。しかし16時半ごろ前面城壁と |

| 乙密台の敵は射撃を停止し、白旗を翻した。 |

| 軍使をおくる準備をしていた17時ごろ突然雷雨となり、 |

| 清軍は雷雨を口実として翌朝の開門を要望する。 |

|

| 日本軍の戦死者は180人、負傷者は506人であった。 |

| 清軍の戦死者は2000人以上といわれている。 |

|

| 日本軍 圧勝 |

|

日本軍将官・佐官

| 名 前 |

日清階級 |

日清戦争時の役職 |

明 治 期 の 役 職 |

最終階級 |

| 野津 道貫 |

陸軍中将 |

第5師団長 |

近衛師団長教育総監第4軍司令官 |

元帥陸軍大将 |

| 桂 太郎 |

陸軍中将 |

第3師団長 |

内閣総理大臣3期、内務大臣、文部大臣、大蔵大臣 |

陸軍大将 |

| 立見 尚文 |

陸軍少将 |

歩兵第10旅団長 |

第8師団 |

陸軍大将 |

| 西島 助義 |

歩兵大佐 |

歩兵第11連隊長 |

第2師団長第6師団長 |

陸軍中将 |

| 佐藤正 |

歩兵中佐 |

歩兵第18連隊長 |

平壌攻略戦で銃弾を受け片足切断 広島市長

|

陸軍少将 |

| 武田 秀山 |

歩兵大佐 |

歩兵第21連隊長 |

歩兵第2旅団長台湾総督府陸軍幕僚参謀長 |

陸軍少将 |

| 大島 義昌 |

陸軍少将 |

歩兵第9旅団長 |

対馬警備隊司令官関東総督 |

陸軍大将 |

|

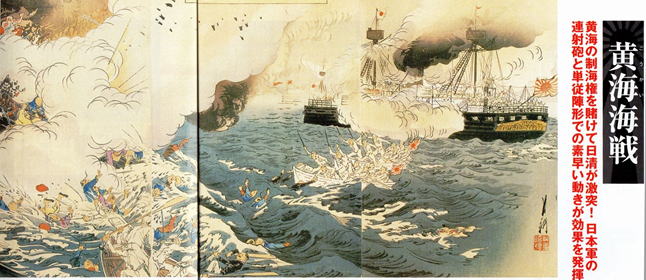

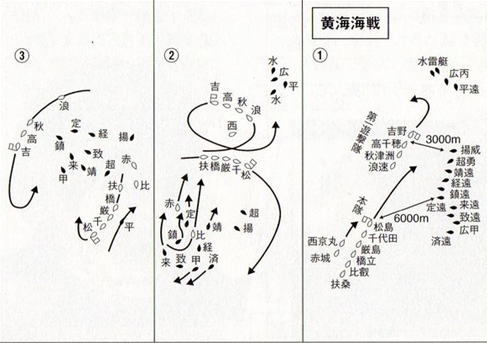

| 黄海海戦 海軍 明治27年9月17日 |

| 黄海海戦は1894年(明治27年)9月17日に日本海軍連合艦隊と清国海軍北洋艦隊の間で戦われた海戦。 |

| 鴨緑江海戦とも呼ばれる。近代的な装甲艦が投入された戦いとしても知られる。この海戦の結果、清国海軍は大損害を |

| 受けて制海権を失い、無力化された。 |

海戦前の動き

| 大本営の「作戦大方針」では、海軍が清の北洋艦隊掃討と制海権掌握を担うとされていた。しかし、持久戦と |

| 西洋列強の介入で講和に持ち込みたい李鴻章は、北洋艦隊の丁汝昌提督に対し、近海防御と戦力温存を |

| 指示していた。そのため、海軍軍令部長樺山資紀中将が西京丸で最前線の黄海まで偵察にでるなどしたが、 |

| 艦隊決戦の機会に中々めぐまれなかった。 |

| 1894(明治27)年9月16日、仮根拠地(朝鮮半島最西端チョッペク岬の北東)に停泊していた連合艦隊本隊 |

| と第一遊撃隊は北洋艦隊出撃の情報を得て艦隊決戦を目指し、17時頃出港し海洋島へ針路をとる。 |

| 北洋艦隊は9月16日1時近く、陸兵4,000人が分乗する輸送船5隻を護衛するため大連湾を出港した。 |

| 午前10時すぎ、北洋艦隊は索敵中の連合艦隊と遭遇した(両艦隊とも煙で発見)。 |

| 連合艦隊は、第一遊撃隊司令官坪井航三少将率いる4隻が前に(旗艦「吉野」「高千穂」「秋津洲」「浪速」の、 |

| 連合艦隊司令長官伊東祐亨中将ひきいる本隊6隻(旗艦「松島」「千代田」「厳島」「橋立」「比叡」「扶桑」 |

| が後ろになる単縦陣をとっていた。 |

| 一方の北洋艦隊の丁汝昌提督はリッサ海戦においてヴィルヘルム・フォン・テゲトフ提督が用いた横列陣に |

| にして日本艦隊を迎え撃った。(艦隊右翼より「楊威」「超勇」「靖遠」「来遠」「鎮遠」旗艦「定遠」「経遠」 |

| 「致遠」「広甲」「済遠」この他に北東遠方に遊弋していた別働隊「平遠」「広丙」「福龍」「水雷艇第一号」がいた) |

海戦(12時52分~13時)

| 12時52分、旗艦「松島」が「定遠」に対して発砲する。対する北洋艦隊は第一遊撃隊に対して射撃を開始する。 |

| 第一遊撃隊は発砲せずに接近し12時55分、敵最右翼の2隻「揚威」「超勇」に対し砲撃を開始する。 |

| 13時5分、集中砲火を浴びた「超勇」で火災が発生し30分後に沈没 |

| 「吉野」が右舷後甲板に被弾、集積の弾薬が誘爆して火災が発生した |

| 15時10分頃、本隊は東航して敵艦隊の東方に回り込み、「定遠」「鎮遠」を集中射撃。 |

| 敵艦隊を挟撃、十字砲火を浴びせる。「定遠」「鎮遠」「致遠」「靖遠」で火災が発生、隊形が大いに乱れる。 |

| この時「済遠」と「広甲」が戦場から遁走し、旅順に帰還してしまう。近代の海戦において唯一の軍艦敵前 |

逃亡事件である。「済遠」の艦長、方伯謙は、後で斬首に処された。(「広甲」は逃走中に座礁して放棄される)

|

| 15時30分、「鎮遠」の30.5cm砲弾が「松島」の左舷4番12cm砲郭を直撃し、集積の装薬が誘爆、28名が |

| 戦死し、「松島」は大破する。 |

| また「致遠」は北洋艦隊と分離し単艦で本隊へ突入するが集中砲撃を受け一弾が喫水線下に命中、 |

| 浸水が発生する。それでも「致遠」は浪速に衝角戦を仕掛けるべく突入を続けるが第一遊撃隊の集中砲火を |

| 受けて沈没した。 |

| 16時7分、「松島」は火災が鎮火するも旗艦機能を喪失。伊東司令長官は不管旗を掲揚。 |

| これを見た本隊の他の艦艇は旗艦援護の為周辺に集結する。一方の第一遊撃隊は「経遠」他を追って北上。 |

| 北洋艦隊は四分五裂となり「定遠」「鎮遠」を残して北西に退却する(「定遠」「鎮遠」も17時40分頃より |

| 旅順目指して退却を開始する)。 |

| 16時48分、「吉野」は「経遠」に対して射撃を開始。「経遠」は大火災となり17時29分に艦首より沈没した。 |

第一遊撃隊は更に追撃戦をかけんとしたが本隊からの本隊復帰命令を受けて反転する。

|

| 連合艦隊が部隊の再集結・損傷艦の本国帰還・旗艦の「松島」から「橋立」への変更などの再編をしている |

| 間に北洋艦隊は旅順港へ帰還することに成功する。 |

| 連合艦隊は翌18日に再度北上し敵艦隊との再接触を図るが叶わず19日の8時に仮根拠地に帰投する。 |

海戦後

| このあと、旅順港に逃げた北洋艦隊は陸側から旅順を攻囲される形勢となり、更にそこを撤退し威海衛に |

| 逃げ込み水雷艇による攻撃と地上からの攻撃とにより全軍降伏した。 |

| 日本が制海権をほぼ掌握した事で大陸への派兵がスムーズに進むようになり以後の作戦行動が順調に |

| 進むようになった。 |

日本の参加艦艇

| 日本 |

連合艦隊本隊(司令長官:伊東祐亨中将、同参謀長:鮫島員規大佐、参謀:島村速雄少佐心得) |

|

松島 (防護巡洋艦)旗艦 |

|

千代田 (防護巡洋艦) |

| 起工社 |

フランス地中海鉄工造船所 |

|

イギリス、グラスゴートムソン社 |

| 就役 |

1892年4月5日 |

|

1891年1月1日 |

| その後 |

1908年4月30日沈没 |

|

1924年12月1日雑役船に編入 |

| 排水量 |

基準:4,217トン |

|

常備:2,439トン |

| 全長 |

89.9m |

|

92.0m |

| 全幅 |

15.6m |

|

13.0m |

| 機関 |

石炭専焼円罐6基 |

|

形式不明石炭専焼円缶6基 |

|

レシプロ蒸気機関2基2軸推進 |

|

三気筒レシプロ機関2基2軸推進 |

| 最大速 |

16.0ノット |

|

19.0ノット |

| 兵員 |

360名 |

|

350名 |

| 兵装 |

32cm砲1門 |

|

アームストロング 12cm(40口径) |

| 12cm速射砲12門 |

|

オチキス 4.7cm(43口径) |

| 47mm砲6門 |

|

11mm10連装機銃3基 |

| 37mm5連装機砲2基 |

|

35.6cm魚雷発射管3門 |

| 35.6cm水上魚雷発射管4門 |

|

|

| 装甲 |

上甲板:39.7mm(1in9/16) |

|

クローム鋼 |

| 主甲板:38?51mm(水平部)、 |

|

装甲帯:82mm~92mm |

| 甲板傾斜部:75mm |

|

甲板:30mm~35mm |

| 日清戦争時艦長 |

尾本知道 大佐 |

|

|

| |

|

|

|

|

厳島 (防護巡洋艦) |

|

扶桑 (甲鉄艦) |

| 起工社 |

フランス 地中海鉄工造船所 |

|

英 サミューダ・ブラザーズ造船所 |

| 就役 |

1891年9月3日 |

|

1878年1月 |

| その後 |

1925年4月14日に廃船 |

|

1908年4月1日除籍 |

| 排水量 |

基準:4,217トン |

|

常備:3,717トン |

| 全長 |

89.9m |

|

68.5m(224.7ft) |

| 全幅 |

15.6m |

|

14.63m(48ft) |

| 機関 |

2軸レシプロ蒸気機関 円罐6基 |

|

形式不明石炭専焼円缶4基 |

|

|

|

レシプロ機関2基2軸推進 |

| 最大速 |

16.0ノット |

|

13.0ノット |

| 兵員 |

360名 |

|

250名(1894年:377名) |

| 兵装 |

32cm砲1門

|

|

24cm(20口径)単装砲4基 |

|

|

|

| 12cm速射砲11門 |

15.2cm(40口径)単装速射砲2基 |

| 47mm砲5門 |

12cm(40口径)単装速射砲4基 |

| 35.6cm水上魚雷発射管4門 |

4.7cm(43口径)単装機砲10基 |

| 45.7cm水上魚雷発射管単装2門) |

| 35.6cm魚雷発射管4門 |

マキシム 7.62mm単装機銃7基 |

| 装甲 |

|

|

舷側:231mm(9.1inch) |

|

| 砲郭部:203mm(最大厚) |

| 日清戦争時艦長 |

横尾道昱 大佐 |

|

新井有貫大佐 |

| |

|

|

|

|

橋立 (防護巡洋艦) |

|

比叡 (コルベット) |

| 起工社 |

横須賀海軍造船所 |

|

イギリス,ミルフォード・ヘヴン造船 |

| 就役 |

1894年6月26日 |

|

1878年2月25日 |

| その後 |

1925年12月25日に廃船 |

|

1911年4月1日 解体 |

|

|

|

黄海海戦で大破 |

| 排水量 |

基準:4,217トン |

|

常備:2,250t |

| 全長 |

89.9m |

|

70.4m |

| 全幅 |

15.6m |

|

12.5m |

| 機関 |

2軸レシプロ蒸気機関 円罐6基 |

|

石炭専焼円缶6基 |

| 5,400馬力 |

|

レシプロ1基1軸推進 |

| 最大速 |

16.0ノット |

|

13.0ノット 石炭 280t |

| 兵員 |

360名 |

|

308名 |

| 兵装 |

32cm砲1門 |

|

24.3口径17cm単装砲3基3門 |

| 12cm速射砲11門 |

|

25.4口径15cm単装砲6基6門 |

| 47mm砲6門 |

|

7.6cm単装砲2基2門 |

|

|

3.7cm単装砲4基4門 |

| 35.6cm水上魚雷発射管4門 |

|

35.6cm水上魚雷発射管1門 |

|

|

|

船体が鉄骨木皮の金剛型 |

| 装甲 |

|

|

コルベット艦の2番艦である。 |

| 日清戦争時艦長 |

日高壮之丞 大佐 |

|

桜井規矩之左右少佐 |

| |

|

|

|

| |

扶桑 (甲鉄艦) |

|

高千穂 (防護巡洋艦) |

| 起工社 |

英 サミューダ・ブラザーズ造船所 |

|

英 ロー・ウォーカー造船所 |

| 就役 |

1878年1月 |

|

1886年4月末 |

| その後 |

1908年4月1日除籍 |

|

第一次世界大戦にて1914年10月17日戦没 |

| 排水量 |

常備:3,717トン |

|

常備:3,709トン |

| 全長 |

68.5m(224.7ft) |

|

91.4m |

| 全幅 |

14.63m(48ft) |

|

14.1m |

| 機関 |

形式不明石炭専焼円缶4基 |

|

二軸レシプロ蒸気機関 |

| レシプロ機関2基2軸推進 |

|

円缶(石炭専焼)6基 石炭350トン |

| 最大速 |

13.0ノット |

|

18.0ノット |

| 兵員 |

250名(1894年:377名) |

|

325名 |

| 兵装 |

24cm(20口径)単装砲4基 |

|

克式 35口径26cm単装砲2基 |

| 15.2cm(40口径)単装速射砲2基 |

|

克式35口径15cm単装砲6基 |

| 12cm(40口径)単装速射砲4基 |

|

43口径4.7cm単装機砲6基 |

| 4.7cm(43口径)単装機砲10基 |

|

25mm4連装ノルデンフェルト砲10基40門 |

| 45.7cm水上魚雷発射管単装2門) |

|

11mm10連装ノルデンフェルト砲4基40門 |

| マキシム 7.62mm単装機銃7基 |

|

35.6cm水上魚雷発射管単装4門 |

| 装甲 |

舷側:231mm(9.1inch |

|

水平:平坦部51mm |

| 砲郭部:203mm(最大厚) |

|

傾斜部76mm |

日清戦争時

艦長 |

新井有貫大佐 |

|

野村貞大佐 |

| |

|

|

|

別働隊(海軍軍令部長:樺山資紀中将、同参謀長:伊集院五郎中佐が西京丸に督戦のため乗船 )

赤城(艦長:坂元八郎太少佐) 砲艦 622t 111名 12cm単装砲4基

西京丸(艦長:鹿野勇之進少佐) 1,291トンの貨物船 船客定員:341名 12センチ速射砲1基

日本軍将官・佐官

| 名 前 |

日清 階級 |

日清戦争時の役職 |

明 治 期 の 役 職 |

最終階級 |

| 伊東 祐亨 |

海軍中将 |

連合艦隊司令長官 |

軍令部長 |

元帥海軍大将 |

| 鮫島 員規 |

海軍大佐 |

連合艦隊参謀長 |

佐世保鎮守府司令長官 |

海軍大将 |

| 島村 速雄 |

海軍少佐 |

連合艦隊参謀 |

第二艦隊司令長官軍令部長 |

元帥海軍大将 |

| 内田 正敏 |

海軍大佐 |

「千代田」艦長 |

呉港務部長兼呉予備艦部長 |

海軍中将 |

| 横尾道昱 |

海軍大佐 |

「厳島」艦長 |

|

|

| 日高壮之丞 |

海軍大佐 |

「橋立」艦長 |

舞鶴鎮守府司令長官 |

海軍大将 |

| 新井 有貫 |

海軍大佐 |

「扶桑」艦長 |

横須賀鎮守府軍港部長 |

海軍中将 |

| 坪井 航三 |

海軍少将 |

第一遊撃隊司令官 |

横須賀鎮守府司令長官 |

海軍中将 |

| 釜屋 忠道 |

海軍大尉 |

常備艦隊参謀 |

馬公要港部司令官 |

海軍中将 |

| 河原 要一 |

海軍大佐 |

「吉野」艦長 |

常備艦隊司令官海軍兵学校長 |

海軍中将 |

| 上村 彦之丞 |

海軍大佐 |

「秋津洲」艦長 |

第一艦隊司令長官 |

海軍大将 |

| 東郷 平八郎 |

海軍大佐 |

「浪速」艦長 |

|

元帥海軍大将 |

| 鹿野 勇之進 |

海軍少佐 |

「西京丸」艦長 |

|

海軍中将 |

|

| 清国参加艦艇 |

北洋艦隊(提督:丁汝昌) 菅帯[艦長の意]

| ・中央隊 |

|

| ・定遠(旗艦、菅帯:劉歩蟾) |

日本軍による鹵獲を避けるために自沈 |

| ・鎮遠(菅帯:林泰曽) |

日本海軍に鹵獲され、戦後に戦利艦として日本海軍に編入された。 |

| ・右翼隊 |

|

| ・揚威(菅帯:林履中) |

沈没 |

| ・超勇(菅帯:黄建勲) |

沈没 |

| ・靖遠(菅帯:葉祖珪) |

致遠級 威海衛にて沈没 |

| ・経遠(菅帯:林永升) |

|

| ・左翼隊 |

|

| ・来遠(菅帯:丘宝仁) |

経遠級 |

| ・致遠(菅帯:鄧世昌) |

致遠級 黄海海戦(日清戦争)で戦没 |

| ・広甲(菅帯:呉敬栄) |

大連湾にて座礁、放棄された。 |

| ・済遠(菅帯:方伯謙) |

威海衛で日本軍に降伏し鹵獲される |

| ・別働隊(北東遠方に遊弋) |

|

| ・平遠(菅帯:李和) |

1895年2月17日、日本海軍に鹵獲される |

| ・広丙(菅帯:程璧光) |

1895年2月17日 威海衛で日本軍に降伏戦利艦として日本海軍の艦籍 |

| ・福龍(菅帯:蔡廷幹) |

|

| ・水雷艇第一号 |

|

|

定遠 (戦艦) |

鎮遠 (戦艦) |

超勇級防護巡洋艦 2隻 |

| 起工社 |

独ヴルカン・シュテッティン造船所 |

独フルカン・シュテッティン |

英 アームストロング社 |

| 就役 |

1885年10月29日 |

1885年 |

1881年7月 |

| 排水量 |

常備排水量 7,144t |

常備:7,220 英 |

基準:1,380トン |

| 全長 |

94.5m |

91.0m |

64m |

| 全幅 |

18.4m |

18.3m |

9.75m |

| 機関 |

レシプロ蒸気機関2基 |

石炭専焼缶8基 |

円缶8基、3段膨張往復動式2基 |

| 最大速 |

14.5ノット |

14.5 ノット |

16.5ノット |

| 兵員 |

363名 |

士官、兵員407名 |

137名 |

| 兵装 |

305mm連装砲 2基4門 |

|

25口径25.4cm単装砲2基 |

| 150mm砲 2門 |

|

20口径12cm単装砲4門 |

| 57mm速射砲 2門 |

|

37mm5連装ガトリング砲4基 |

| 47mm速射砲 2門 |

|

38cm水上魚雷発射管4門 |

| 14インチ水上魚雷発射管 3門 |

|

|

| 装甲 |

水線355mm、甲板76mm |

|

甲板装甲:7mm、砲室:25mm |

|

鹵獲を避けるために自沈 |

1895年2月17日 - 威海衛 |

日本海軍の「筑紫」は同型の姉妹艦 |

|

|

戦後に戦利艦として日本海軍に |

黄海海戦(日清戦争)で沈没 |

|

|

|

|

| 致遠級防護巡洋艦 2隻 |

仕様 |

兵器 |

|

イギリスのアームストロング社 |

21cm(35口径)連装砲1基+同単装砲1基 |

| 常備:2,300トン |

15.2cm(35口径)単装砲2基 |

| 石炭専焼円缶4基 |

5.7cm(40口径)単装速射砲8基 |

| 18.0ノット |

3.7cm(23口径)5連装回転式機砲6基 |

| 同艦: 「致遠」 「靖遠」 |

202~260名 |

45.7cm魚雷発射管単装4基 |

| 経遠級装甲巡洋艦 2隻 |

仕様 |

兵器 |

|

ドイツ フルカン社 |

21cm(35口径)連装砲1基 |

| 常備:2,900トン |

15cm(35口径)単装砲2基 |

| 石炭専焼円缶4基 |

7.5cm単装砲2基 |

| 15.5ノット |

4.7cm(43口径)単装砲2基 |

| 同艦: 「経遠」 「来遠」 |

202~270名 |

45.7cm水上魚雷発射管単装4基 |

| 広甲 (巡洋艦) |

仕様 |

兵器 |

|

福州船政局 |

15cm単装砲3門 |

| 常備:1,290トン |

10.5cm単装砲4門 |

| 石炭専焼円缶1基 |

57mm速射砲4門 |

| 14.2ノット |

|

| 180名 |

|

| 済遠 (防護巡洋艦) |

仕様 |

兵器 |

|

ドイツ、フルカン造船所 |

21cm(38口径)連装砲1基 |

| 基準:2,355トン |

15cm(35口径)単装砲1基 |

| 形式不明円缶2基 |

47mm単装砲2基 |

| 15ノット |

37mm単装砲9基 |

| 180~202名 |

381mm水上魚雷発射管4基 |

| 平遠 (装甲巡洋艦) |

仕様 |

兵器 |

|

福州馬尾造船廠 |

260mm砲1門 |

| 常備:2100トン |

150mm砲2門 |

| レシプロエンジン2基2軸 |

47mm速射砲 |

| 10.5ノット |

機関砲5基 |

| 145名 |

18インチ魚雷発射管4基 |

| 広丙 (防護巡洋艦) |

仕様 |

兵器 |

|

福州船政局馬尾造船所 |

15cm単装砲3門 |

| 常備:1,000トン |

57mm単装速射砲4門 |

| 石炭専焼円缶2基 |

37mm5連装機関砲4門 |

| 17.0ノット |

38.1cm魚雷発射管4基 |

損害

| |

日本軍 |

清国軍 |

| 艦船 撃沈 |

|

巡洋艦「経遠」「致遠」「超勇」 |

| 大破 |

巡洋艦「松島」、コルベット艦「比叡」、

砲艦「赤城」、仮装巡洋艦「西京丸」

その他、巡洋艦「吉野」などで損傷あり

|

|

| 座礁 |

|

巡洋艦「広甲」「揚威」 |

| その他 |

|

残存艦艇も多くが損害を被る |

| 被爆数 |

|

|

| 戦死 |

坂元八郎太少佐以下298名が戦死 |

林永升、鄧世昌以下700名以上 |

|

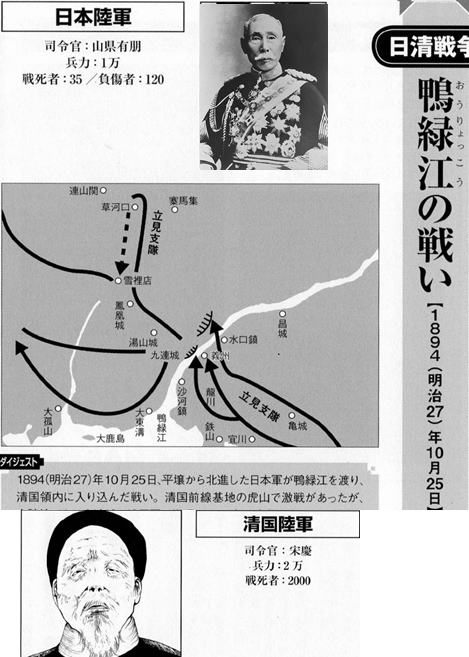

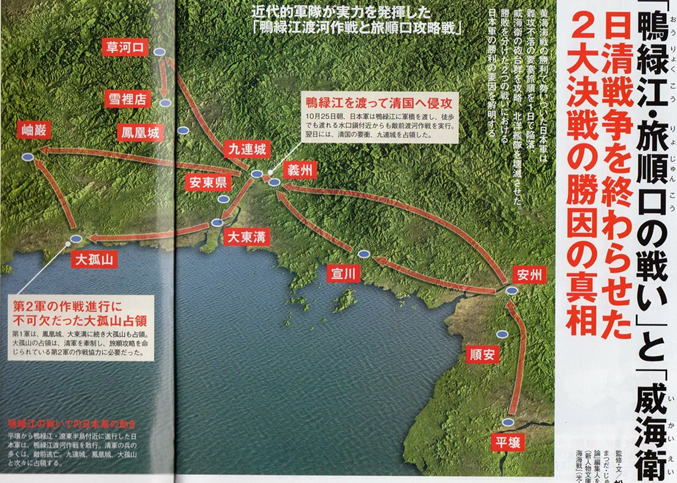

| 鴨緑江作戦(おうりょくこう) 陸軍 明治27年10月24日~25日 |

| 鴨緑江作戦(おうりょくこうさくせん)は、日清戦争の陸戦である。 |

| 1894年10月25日払暁に、山縣有朋率いる第1軍主力は渡河作戦を開始した。日本軍の猛勢に恐れをなした清国軍は我先に |

| にと逃走を図り、日本軍は九連城を無血で制圧する。この作戦成功により、日本軍は初めて清国領土を占領する。 |

|

| 平壌占領後、第3師団と第5師団を基幹 |

| とする第1軍は、北進を決定する。清国 |

| 軍は、国境を流れる鴨緑江の北岸に |

| 構えた九連城を中心に、50を数える |

| 堅固な陣を築いていた。 |

| 1894(明治27年)10月25日払暁、日本軍 |

| は鴨緑江を渡河し、清国の前線陣地で |

| ある虎山に迫り、攻撃を開始。 |

| 清国軍はよく防戦したが、まもなく九連 |

| 城へ後退する。日本軍は第3師団と |

| 第5師団が二手に分かれて、九連城攻撃 |

| に備えた。 |

| 翌朝午前6時ごろ、九連城に攻め入るが |

| 城内はもぬけの殻だった。前夜、清国軍 |

| は城を放棄して遁走していたのである。 |

| 日本軍は追撃を開始。清国軍はほとんど |

| 抵抗を示さず、四散した。 |

| こうして日本は、はじめて清国内に占領 |

| 地を得た。 |

|

日本軍の組織

第1軍 :司令官:山県有朋陸軍大将 参謀長:小川又次 少将 参謀副長: 田村怡与造 歩兵中佐

参謀: 福島安正 歩兵中佐

砲兵部長 黒田久孝 少将 工兵部長 矢吹秀一 工兵大佐 上原勇作 工兵少佐

青木宣純 砲兵大尉

高級副官 渡辺章 歩兵少佐

・第1軍兵站監部:兵站監 塩屋方圀 少将

参謀長: 竹内正策 歩兵中佐

実戦部隊 司令官:野津道貫 中将

・第3師団 (名古屋)師団長:桂太郎 中将

・歩兵第5旅団(名古屋):大泊尚敏少将

・歩兵第6連隊(名古屋) 塚本勝嘉大佐

・歩兵第6旅団(金沢) :大島久直少将

・歩兵第7連隊(金沢):三好成行大佐

・歩兵第19連隊:服部直彦中佐 戦死 山田良水中佐

・第5師団 (広島)師団長:野津道貫 中将 →奥保鞏 中将

・歩兵第9旅団:大島義昌少将

・歩兵第11連隊:西島助義大佐

・歩兵第10旅団:(朔寧支隊)

・歩兵第21連隊:武田秀山大佐

・元山支隊(第3師団の一部)

・歩兵第18連隊:佐藤 正大佐

|

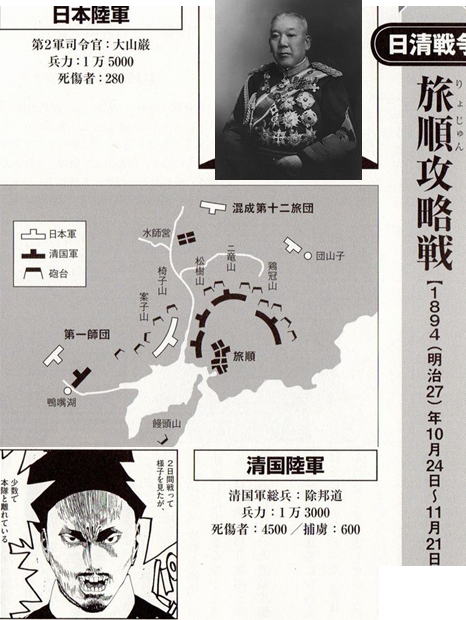

| 旅順攻略戦(りょじゅn) 陸軍 明治27年10月24日~11月21日 |

|

| 1894年10月24日に大山巌大将率いる |

| 第2軍が金州に上陸する。 |

| 11月6日に金州城を占領する。 |

| 11月21日に、日本軍1万5千は |

| 清国1万3千弱に対して攻撃をする。 |

| 清国軍の士気は極めて低く、堅固な |

| 旅順要塞は僅か1日で陥落する。 |

| 日本側の損害は戦死40名、戦傷241名、 |

| 行方不明7名に対して、清国は4500名の |

| 戦死、捕虜600名を出して敗退する。 |

旅順虐殺事件

| 攻略そのものは問題なかったが、その |

| 後の占領において大きな問題が発生した |

| 。『タイムズ』(1894年11月28日付)や |

| 『ニューヨーク・ワールド』12月12日付 |

| により、「旅順陥落の翌日から四日間、 |

| 非戦闘員・婦女・幼児などを日本軍が |

| 虐殺した」と報じられたのである。虐殺の |

| 有無や、虐殺された人数については |

| 諸説あるが、実際に従軍し直接見聞した |

| 有賀長雄は清国民間人の巻き添えが |

| 有ったことを示唆している。 |

| 現在、この事件は旅順虐殺事件 |

| として知られている。 |

|

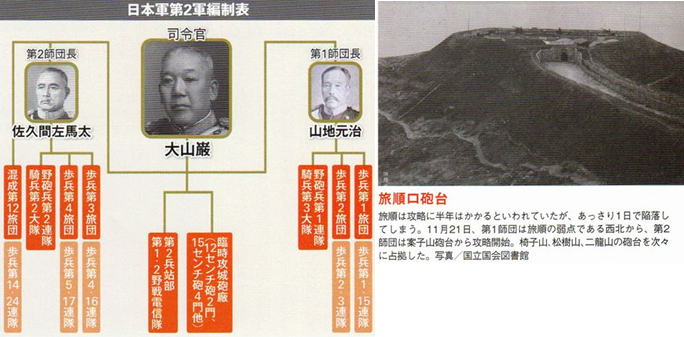

日本軍の組織

清戦争において1894年(明治27年)9月25日に編成され、戦後の1895年5月31日に解散した。

第2軍 司令官:大山巌 大将 参謀長 井上光 大佐 参謀:神尾光臣 歩兵少佐(情報)

井口省吾 歩兵少佐(作戦)

砲兵部長 黒瀬義門 砲兵大佐

工兵部長 勝田四方蔵 工兵大佐 落合豊三郎 工兵少佐

藤井茂太 砲兵少佐

高級副官 山田保永 歩兵中佐

兵站部:兵站監 古川宣誉 工兵大佐 参謀長 山根武亮 工兵中佐

所属部隊

・第1師団 (東京) 師団長: 山地元治 中将

・歩兵第1旅団(東京): 旅団長:乃木希典少将

・歩兵第1連隊(東京): 連隊長:隠岐重節大佐

・歩兵第15連隊(高崎): 連隊長:千田貞幹大佐

・歩兵第2旅団(東京): 旅団長:西寛二郎少将

・歩兵第2連隊(佐倉): 連隊長:伊瀬知好成大佐

・歩兵第3連隊(東京): 連隊長:木村 有恒大佐

・騎兵第1大隊(東京) ・砲兵第1大隊(東京)

・工兵第1大隊(東京) ・輜重兵第1大隊(東京)

・2師団 (仙台市) 師団長: 佐久間左馬太 中将

・歩兵第3旅団( ): 旅団長:山口素臣少将

・歩兵第4連隊(仙台): 連隊長:仲木之植大佐

・歩兵第16連隊(新発田) 連隊長:福島庸智大佐

・歩兵第4旅団( ): 旅団長:伏見宮貞愛親王少将

・歩兵第5連隊(青森): 連隊長:渡部進中佐

・歩兵第17連隊(秋田): 連隊長:瀧本美輝大佐

・野砲兵第2連隊

・騎兵第2大隊

・混成第12旅団 (第6師団麾下)旅団長:長谷川好道少将

・第6師団長:黒木為楨中将

・歩兵第14連隊(小倉 ): 連隊長:益満邦介大佐

・歩兵第24連隊(福岡 ): 連隊長:吉田清一中佐

将官・佐官

| 名 前 |

日清階級 |

日清戦争時の役職 |

明 治 期 の 役 職 |

最終階級 |

| 大山 巌 |

陸軍大将 |

第2軍司令官 |

満州軍総司令官 陸軍大臣 陸軍参謀総長 |

元帥陸軍大将 |

| 山地元治 |

陸軍中将 |

第1師団長 |

明治30年(1897年)10月3日死去 |

陸軍中将 |

| 佐久間左馬太 |

陸軍中将 |

第2師団長 |

近衛師団長・ 中部都督台湾総督 |

陸軍大将 |

| 西寛二郎 |

陸軍少将 |

歩兵第2旅団長 |

第2師団長、遼東守備軍司令官 教育総監 |

陸軍大将 |

| 山口素臣 |

陸軍少将 |

歩兵第3旅団長 |

第5師団長 |

陸軍大将 |

| 伏見宮貞愛 |

陸軍少将 |

歩兵第4旅団 |

第10師団長 第1師団長 |

元帥陸軍大将 |

| 乃木希典 |

陸軍少将 |

歩兵第1旅団長 |

第3軍司令官 |

陸軍大将 |

| 長谷川好道 |

陸軍少将 |

歩兵第12旅団長 |

近衛師団長 朝鮮駐剳軍司令官 |

元帥陸軍大将 |

| 井上光 |

陸軍大佐 |

第2軍参謀長 |

歩兵第6旅団長 第4師団長 |

陸軍大将 |

| 黒瀬義門 |

陸軍大佐 |

第2軍砲兵部長 |

台湾守備隊司令官 留守第7師団長 |

陸軍中将 |

| 勝田四方蔵 |

陸軍大佐 |

第2軍工兵部長 |

下関要塞司令官留守 第12師団長 |

陸軍中将 |

| 名 前 |

日清階級 |

日清戦争時の役職 |

明 治 期 の 役 職 |

最終階級 |

| 伊地知 幸介 |

陸軍中佐 |

第2軍参謀副長 |

第3軍参謀長 東京湾要塞司令官 |

陸軍中将 |

| 神尾 光臣 |

陸軍少佐 |

第2軍参謀 |

歩兵第22旅団長、遼東守備軍参謀長、第18師団長 |

陸軍大将 |

| 井口 省吾 |

陸軍少佐 |

第2軍参謀 |

満州軍総司令部参謀、朝鮮駐剳軍司令官 |

陸軍大将 |

| 落合 豊三郎 |

陸軍少佐 |

第2軍参謀 |

第2軍参謀長 関東総督府 陸軍参謀長 |

陸軍中将 |

| 藤井 茂太 |

陸軍少佐 |

第2軍参謀 |

第1軍参謀長第12師団長 |

陸軍中将 |

| 由比 光衛 |

陸軍大尉 |

第2軍参謀 |

第8師団参謀長、歩兵第27旅団長、青島守備軍司令官 |

陸軍大将 |

| 山田 保永 |

陸軍少佐 |

第2軍副官 |

歩兵第9旅団長 樺太守備隊司令官 |

陸軍中将 |

| 伊瀬知 好成 |

陸軍大佐 |

歩兵第2連隊長 |

威海衛占領軍司令官 第6師団長 |

陸軍中将 |

| 木村 有恒 |

陸軍中佐 |

歩兵第3連隊長 |

近衛歩兵第1旅団長 第18師団長 |

陸軍中将 |

|

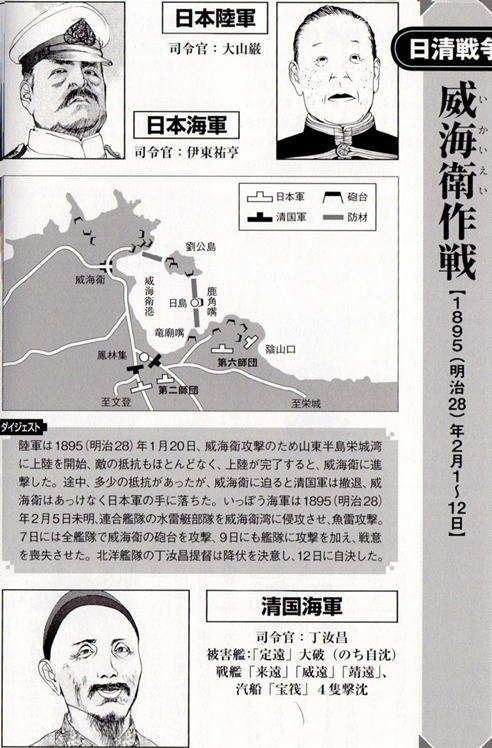

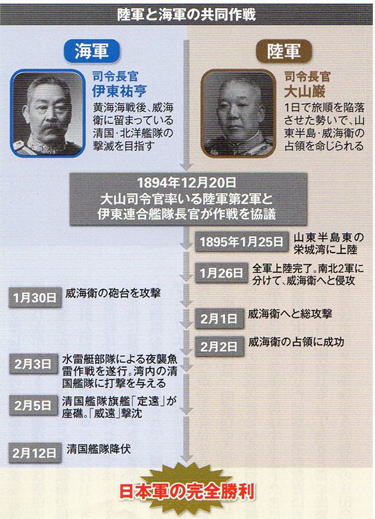

| 威海衛の戦い(いかいえい) 陸軍 明治28年1月20日 |

|

| 威海衛の戦い(いかいえい)は、 |

| 日清戦争における戦闘である。 |

| その日本陸海軍共同作戦の |

| 目的は、第二期作戦(直隷決戦)に |

| にむけて制海権を完全に掌握する |

| するため、威海衛湾に立てこもる |

| 北洋艦隊の残存艦艇撃滅と |

| 海軍基地の制圧にあった。 |

| 1895年(明治28年)1月20日 |

| 「八重山」など4艦の艦砲射撃に |

| による援護のもと、第1野戦電信隊と |

| 海軍陸戦隊が山東半島先端の |

| 成山角灯台を占領するとともに |

| 電信線を切断した。 |

| つづいて第2師団の歩兵第16連隊を |

| 先頭に第一次揚陸部隊が同日、 |

| 栄城湾の東端に上陸し、栄城県城を |

| 占領した。翌21日に第2師団の残りが |

| (ただし旅順にとどまった部隊もある)、 |

| 22日に第6師団が上陸した。 |

| 1月25日、大山巌第2軍司令官が |

| 栄城県に到着。翌26日、第2師団を |

| 左縦隊(内陸側)に、第6師団を右縦隊 |

| (海岸線)に並進しはじめた。 |

| 30日、第6師団は、百尺崖・摩天嶺で |

| での激戦をへて威海衛湾の |

| 南岸要塞群を攻略した |

| (移動距離、約60km)。 |

| 同日、第6師団の攻撃にあわせて |

| 第2師団は、南岸要塞群の西側、 |

| 鳳林集の東南高地を攻略した。 |

|

損害

日本軍 清国軍

戦死 29人 4000人

負傷者 233人

日本海軍による北洋艦隊襲撃

| 孤立しても、劉公島と日島の守備隊、北洋艦隊の主力艦は健在であり、視界に入る日本軍を |

| 「定遠」の30センチ砲などで砲撃した。日本軍では当初、陸軍が小口径の陸上砲で応戦するも、 |

| 北洋艦隊の主力艦による艦砲射撃は圧倒的であり、地上からの攻撃による北洋艦隊制圧は難しいと |

| 判断して海軍(連合艦隊)に応援を要請し、海軍は水雷艇部隊を威海衛湾内へ突入させて |

| 襲撃する作戦を決行することでこれに応じた。 |

| 北洋艦隊の旗艦「定遠」を大破させ、「来遠」「威遠」等3隻を撃沈、9日の明け方にも日本軍は |

| 水雷艇部隊を威海衛湾内へ突入させ、2回目の襲撃を行って「靖遠」を撃沈した。 |

参戦組織

第2軍: 司令官:大山巌 大将

所属部隊

・第2師団(仙台市):師団長: 佐久間左馬太 中将

・第6師団(熊本):師団長: 黒木為楨 中将

・歩兵第13連隊:連隊長:沖原光孚

・歩兵第11旅団 :旅団長:大寺安純少将 戦死

・歩兵第23連隊:連隊長:岡村静彦

清軍の降伏

| 清軍の陸兵と清国へ派遣されていた外国人軍事顧問は北洋艦隊の丁提督に降伏を求めた。 |

| 2月11日、降伏を拒否していた丁提督は李鴻章に宛てて「艦沈ミ人尽キテ後チ己(や)マント決心セシモ、 |

| 衆心?乱今ヤ奈何(いかん)トモスル能ワサル旨[4]」と決別の打電を行った後に服毒自決した。 |

| 翌12日には「定遠」艦長と劉公島の地上部隊指揮官も自決した。 |

| 抗戦派幹部の自決後、包囲されていた清側は、伊東祐亨連合艦隊司令長官に丁汝昌名義の請降書 |

| (2月12日付け)を提出した。14日、清軍の降伏と陸海軍将兵の解放について両軍が合意し、15日に調印が |

| 行われた。17日、清の陸兵すべてが日本軍の前哨線外に解放され、商船「康済号」が丁汝昌の亡骸と |

| 清国海軍将兵1,000名余りと、清国側の外国人軍事顧問将校を乗せて威海衛湾から出航した。 |

| 作戦を完了した日本軍は、劉公島だけを保持することとし、砲台など軍事施設を爆破した。 |

| 作戦に参加した第2・第6の両師団は、第二期作戦にそなえて旅順に移動した。 |

凍傷と食糧・燃料不足

| 当時の日本軍は雪中戦において、しっかりした冬季装備と厳寒地での正しい防寒方法を持っていなかった |

| 上に、兵士は履きなれた草履を使用することが多く、民間人の軍夫は軍靴を支給されなかった。そのため、 |

| 山東半島でも凍傷が多発した |

| 弾薬輸送が優先されたため、前線で食糧と燃料が不足した。しかも威海衛は、水不足で炊飯にも苦しんだ |

調印

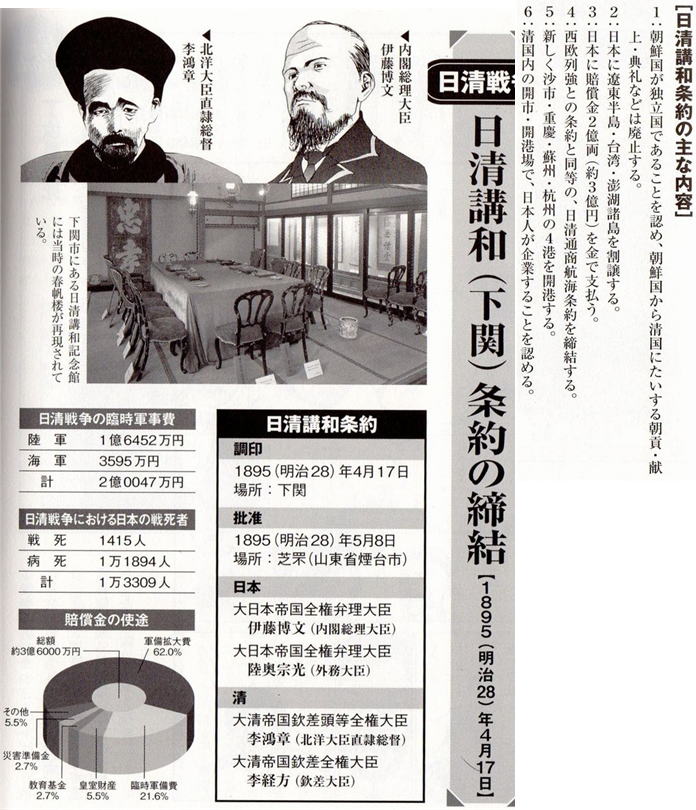

| 大日本帝国全権弁理大臣伊藤博文(内閣総理大臣) |

| 大日本帝国全権弁理大臣陸奥宗光(外務大臣) |

| 大清帝国欽差頭等全権大臣李鴻章(北洋大臣直隷総督) |

| 大清帝国欽差全権大臣李経方(欽差大臣) |

影響

| ・伊藤博文全権が起草・調印したこの条約によって李氏朝鮮は清の冊封体制から離脱して大韓帝国となり、 |

| 第26代の高宗が中国皇帝の臣下を意味する「国王」の称号を廃して、はじめて皇帝と称することとなった。 |

| ・後にロシア・ドイツ・フランスによる三国干渉が起こった。 |

| なお賠償金のテール(両)は、1テール=37.3gで2億両(746万kg相当)の銀払いだった。 |

| その後の三国干渉による遼東半島の代償の3000万両(111.9万kg)を上乗せして合計857.9万kg |

| (現在価値(2011.4 日中銀取引相場価格)で銀1kgが12万円程度なので、1兆294億円前後。 |

| 当時価格で日本の国家予算8000万円の4倍強の3億6000万円前後)以上の銀を日本は清国に対して |

| 3年分割で英ポンド金貨で支払わせた。日本はこれを財源として長年の悲願だった金本位制への復帰を遂げた。 |

|

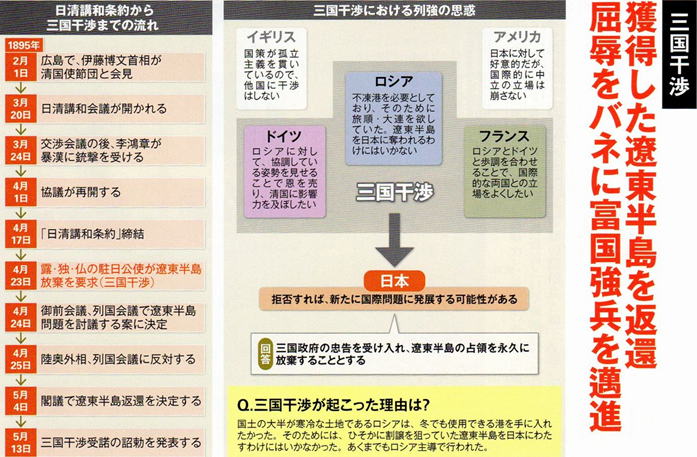

| 三国干渉 1895年(明治28年5月4日) |

| 三国干渉は、1895年(明治28年)4月23日にフランス、ドイツ帝国、ロシア帝国の三国が日本に対して行った勧告である。 |

| 日本と清の間で結ばれた下関条約に基づき日本に割譲された遼東半島を清に返還することを求める内容だった。 |

干渉の結果

| ・ドイツは、1897年に宣教師殺害を理由に膠州湾を占領、翌年には租借した。 |

| ・1899年にフランスは広州湾一帯を、イギリスは九龍半島・威海衛を租借した。 |

| ・ロシアも総理大臣の李鴻章が50万ルーブル、副総理の張蔭桓が25万ルーブルの賄賂を受け取り、 |

| 1896年に秘密協定である李鴻章-ロバノフ協定を結び、1898年、遼東半島南端の旅順・大連の租借に |

| 成功する。そして、万里の長城以北と満州に勢力圏を拡大し、極東への野心を現実化していった。 |

| ・イギリスは1898年1月に長江流域からビルマへの鉄道敷設と長江流域を他国に割譲しないことを確認し、 |

| さらに香港対岸の新界を租借させた。 |

| ・日本も防衛上最低限の要求として、新規獲得した台湾のすぐ隣にある福建省を他国に租借、 |

| 割譲することがない旨の約束を取り付けた。 |

| ・朝鮮ではこの干渉の結果、日本の軍事的・政治的権威が失墜する一方、閔妃など親露派が台頭した。 |

日本海軍旗艦防護巡洋艦「松島」 逸話

| ・明治27年(1894年)黄海海戦では鎮遠の30.5cm |

| 主砲弾が直撃、装薬が引火爆発して瞬時に90名 |

| 余の死傷者が出た。これは黄海海戦における |

| 日本側の犠牲者の約半数に当たる。 |

| 燃えさかる艦上で瀕死の重傷を負いながらも |

| 「まだ定遠は沈みませんか」と上官に訊ねた |

| 三等水兵(三浦虎次郎)の話が、のちに軍歌 |

| 「勇敢なる水兵」の元となる。 |

| ・明治41年の澎湖諸島沖爆沈事故では、陸軍元帥で |

| 元老の大山巌公爵の嫡男・大山高候補生が殉職 |

|

|

|

|

|

| |