| |

| 弥彦神社 大鳥居 新潟 |

弥彦神社 随神門 新潟 |

弥彦神社 随神門 新潟 |

|

|

|

昭和57年(1982年)建立。高さ30mで、建立当時は

日本一であったが現在は3位

|

一の鳥居は工事中 越後国一宮

越後平野西部の弥彦山(標高634m)山麓に鎮座し、弥彦山を

神体山として祀る神社である。宝物館には刀剣類多く陳列あり

|

祭神:天香山命 (あめのかごやまのみこと)

社殿は明治45年に焼失し、大正5年に現在地に移って

再建された。拝殿の背後に弥彦山を仰ぐ |

|

|

|

|

| 宝光寺新潟新発田市 |

諏訪神社 新潟新発田市 |

諏訪神社 新潟新発田市 |

|

|

|

宝光寺 山門

安土桃山時代の開基で、新発田藩主溝口家の菩提寺。

曹洞宗

|

諏訪神社 山門

新発田の総鎮守である 創建は大化4年(648年)

|

御柱と拝殿

現在の社殿は、2001年の焼失以前の姿を模して

2004年に再建 諏訪大社より譲り受けた御柱が立てられる。

|

|

| 清水観音堂 |

西郷隆盛像 |

伏見宮邦家親王像 |

|

|

|

重要文化財。上野公園内、西郷隆盛銅像の近くにあり、

千手観音を祀る。 寛永8年(1631年)の建築

広重『名所江戸百景』より寛永寺清水観音堂が

描かれた「上野清水堂不忍ノ池」

|

「上野の西郷さん」は、身長370.1cm、胸囲256.7cm、

足55.1cmという、大変大きくて立派な像です。

明治31(1898)年12月18日に除幕式が行なわれました。

|

小松宮彰仁親王像は、明治維新の功労者であり、会津征討

の総督(東征大将軍)に任じられました。伏見宮邦家親王の

第8王子の騎馬像です。

|

|

| 上野東照宮 (東京) |

上野東照宮 (東京) |

上野東照宮 (東京) |

|

|

|

唐門(拝殿側から見る)

左甚五郎の彫刻あり

|

拝殿

|

銅燈籠

|

|

| 上野東照宮 (東京) |

旧寛永寺五重塔(重要文化財) |

上野東照宮 (東京) |

|

|

|

拝殿と唐門

三大東照宮の一つに数えられることが多い。

近隣の芝東照宮は自らを「日光東照宮・久能山東照宮

上野東照宮に並ぶ四大東照宮の一つ」としている。

徳川家康(東照大権現)・徳川吉宗・徳川慶喜を祀る |

重要文化財。寛永8年(1631年)建立の初代の塔が

寛永16年(1639年)に焼失した後、同年ただちに

下総古河城主土井利勝によって再建された。

併設する五重塔はもとは東照宮所属であったが明治の

神仏分離令により、当時は現在の上野公園全域を寺地と

していた寛永寺の所属となった。

|

神門から参道を見る

多くの灯籠が並んでいる

|

|

| 2024年12月2~5日 九州お城巡り・神社巡りへ |

| 宇佐神宮 (大分) |

宇佐神宮 (大分) |

宇佐神宮 (大分) |

|

|

|

全国最多の約44,000社ある八幡宮の総本社である。

清水八幡宮・筥崎宮(または鶴岡八幡宮)と共に日本三大

八幡宮の一つ。古代においては伊勢神宮と共に二所宗廟

として扱われた

|

上宮 (現在本殿修復中でこの上宮で参拝)

25年に建立され約1300年の歴史があり、境内には国宝の

本殿のほか多くの社殿が点在しています。

本殿に向かってから左から一之御殿、二之御殿、三之御殿。

|

下宮

古くは御炊殿といわれ、かつて神前にお供えする食事を作る

場所でした。農業、漁業をはじめとする一般産業の

発展充実を守る神として、上宮と同様に八幡大神、

比売大神、神功皇后の三柱が祀られています。 |

|

| 宇佐神宮 (大分) |

住吉神社 (福岡博多) |

佐嘉神社(佐賀) |

|

|

|

呉橋

社殿のような檜樹皮の屋根に覆われた豪華な橋で、

鎌倉時代より以前に作られたとされています。

昔はこちらがメインの入口

|

全国にある住吉神社の始祖とする説があるほか、大阪の

住吉大社・下関の住吉神社とともに「三大住吉」の1つ

航海守護神の住吉三神を祀る神社である。 |

旧社格は別格官幣社。江戸時代後期から明治時代初期に

流行した藩祖を祀った神社のひとつ。

佐賀藩10代藩主鍋島直正と11代藩主鍋島直大を祀る。

直正は藩政改革を行い、大隈重信・江藤新平らの人材を育成 |

|

| 太宰府天満宮 (福岡) |

太宰府天満宮 (福岡) |

太宰府天満宮 (福岡) |

|

|

|

参道

菅原道真(菅原道真公、菅公)を祭神として祀る天満宮の

一つ(天神様のお膝元)。年間にすると850万人以上の

参詣者がある。

|

楼門

菅原道真は昌泰4年(901年)に左大臣藤原時平らの陰謀に

よって筑前国の大宰府に員外帥として左遷され、翌々年の

延喜3年(903年)に同地で死去した。

|

本殿(工事中)

道真の遺骸を安楽寺に葬ろうとすると葬送の牛車が止った

所が現在の天満宮で墓所となる

有名な歌で「東風(こち)ふかば にほひおこせよ 梅の花

あるじなしとて 春な忘れそ」 飛梅

学問の神様

|

|

| 祐徳稲荷神社(佐賀) |

祐徳稲荷神社(佐賀) |

祐徳稲荷神社(佐賀) |

|

|

|

伏見稲荷大社、笠間稲荷神社とともに日本三大稲荷の

一つに数えられる。鹿島藩初代藩主鍋島直朝が、

後陽成天皇の孫・左大臣花山院定好の、娘の萬子媛

を継室としその萬子媛が朝廷の勅願所であった

伏見稲荷より稲荷大神の御分霊を勧請したのに始まる。

|

貞享4年(1687年)、石壁山に社殿を建立

現在の本殿は、昭和初期に建て直されたものが昭和24年

5月に焼失昭和32年(1957年)に再建された

錦波川を境として西側に本殿、神楽殿、楼門がある。 |

主祭神

倉稲魂大神・大宮売大神・猿田彦大神・神令使命婦大神

萬媛命

博物館には肥前名刀の初代から9代と鹿島藩歴代藩主の

甲冑が陳列あり、見応えあり

|

|

| 宗像大社(福岡) |

宗像大社 |

宗像大社 |

|

|

|

日本各地に七千余ある宗像神社、厳島神社、および宗像

三女神を祀る神社の総本社であり、玄界灘に浮かぶ沖ノ島

を神域とし、沖ノ島で出土した古代祭祀の奉献品の多くは

国宝に指定されている。

|

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の構成資産の一つと

して平成29年に世界文化遺産登録されている。

宗像大社は、沖ノ島の沖津宮、筑前大島の中津宮、宗像市

田島の辺津宮(総社)の三社の総称である |

祭神

3社にそれぞれ以下の神を祀り、宗像三女神(宗像大神)と

総称する。 ・沖津宮(おきつぐう) : 田心姫神

・中津宮(なかつぐう) : 湍津姫神

・辺津宮(へつぐう) : 市杵島姫神 |

|

2024年5月14~18日兵庫・徳島へお城巡り・神社巡りへ

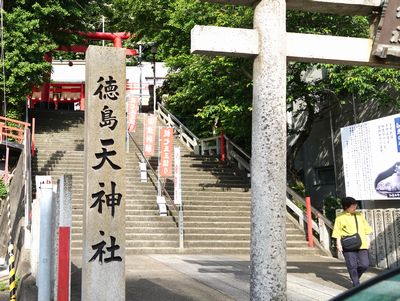

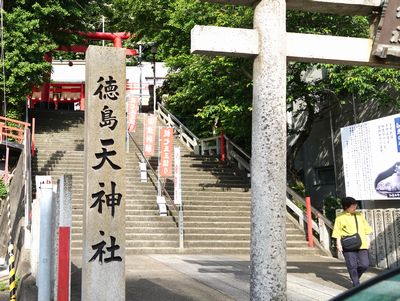

| 徳島眉山天神社(とくしまびざんてんじんじゃ) |

徳島眉山天神社(とくしまびざんてんじんじゃ) |

徳島眉山天神社(とくしまびざんてんじんじゃ) |

|

|

|

徳島市にある神社である。眉山山麓に位置する。

祭神:菅原道真公

|

潮音寺(当神社の北方50m、徳島市西山手町に位置)の

鎮守として、瑞巌寺の一顎和尚が、甲斐国の恵林寺から

携えてきた渡唐天神木像をまつったのが起源とされる。 |

文化6年(1809年)に現在の社地に一社を創建。徳島藩主

である蜂須賀家を代々保護した。

|

|

| 伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう) |

伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう) |

伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう) |

|

|

|

兵庫県淡路市多賀にある神社。

祭神:伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、

伊弉冉尊(いざなみのみこと) |

『日本書紀』・『古事記』には、国産み・神産みを終えた

伊弉諾尊が、最初に生んだ淡路島多賀の地の幽宮

(かくりのみや、終焉の御住居)に鎮まったとあり、当社の

起源とされる。 |

本殿

伊弉諾神宮の夫婦クス |

|

| 伊和都比売神社(いわつひめじんじゃ) |

伊和都比売神社(いわつひめじんじゃ) |

伊和都比売神社(いわつひめじんじゃ) |

|

|

|

兵庫県赤穂市御崎にある神社。

赤穂御崎温泉街に所在し、海に向かって鎮座する。

航海安全や縁結びの神様として信仰を集めている

|

祭神:伊和都比売大神。古くから「御崎明神」と称せられる。

平安時代の延喜式神名帳で赤穂郡3座の筆頭に記される

古社である。

瀬戸内海の島々が規定に見える景勝地

|

長らく海上の岩礁「八丁岩」にあった社を江戸時代の

天和3年(1683年)に浅野長直が現在の地へ移した。

明治時代には東郷平八郎が日露戦争開戦前に

勝利祈願のため訪れた |

|

| 大石神社 |

大石神社 |

大石神社 |

|

|

|

大石神社(おおいしじんじゃ)は、赤穂事件において

討ち入りをした大石良雄ら赤穂義士を祀る神社。 |

赤穂城の中にある赤穂神社と大石神社が統合されたもの。

境内入口より四十七人の銅像が並んでいる |

1912年(大正元年)に社殿が竣工した。

境内に大石内蔵助の長屋門跡と庭園がある |

|

| 日牟禮八幡宮 |

日牟禮八幡宮 |

日牟禮八幡宮 |

|

|

|

日牟禮八幡宮(ひむれはちまんぐう)は、滋賀県

近江八幡市宮内町にある神社

|

131年)成務天皇が大嶋大神(大国主神)を祀ったのが草創

八幡山城の下にあり豊臣秀次上の八幡宮を下の社に

合祀した。その代替地として日杉山に祀りなおすこととなった。 |

祭神::主祭神 - 誉田別尊、息長足姫尊、比賣神

昭和41年に神社名を日牟禮八幡宮と改称する。

|

|

| 2024年1月26日川崎大師へお参りへ行ってきました |

|

|

|

川崎大師本堂(平間寺(へいけんじ)

真言宗智山派の大本山 山号は金剛山。院号は

金乗院(きんじょういん)

平間兼乗は海中へ網を投げ入れたところ、弘法大師の

木像を引き揚げた、

|

大山門

高野山の尊賢上人と 兼乗と力をあわせ、1128年(大治3年)

に平間寺を建立した。

1945年4月の空襲で焼け落ちたため、伽藍の多くが戦後の

再建である

|

八角五重塔

川崎大師は近代以降の初詣発祥の地であり、2012年の

初詣客は296万人となり、明治神宮・成田山新勝寺に次ぐ

全国3位 10年に1度、大開帳が行われ、参拝者には

「南無阿弥陀仏」と手刷りされた特別な護符「赤札」が

授与される 今年 令和6年5月1日~31日まで |

|

| 2023年11月9日~10日東北紅葉の旅 秋田~岩手 |

|

|

|

中尊寺 金色堂

平安時代後期建立の仏堂である。奥州藤原氏初代

藤原清衡が天治元年(1124年)に建立したもので、

平等院鳳凰堂と共に平安時代の浄土教建築の代表例

であり、当代の技術を集めたものとして国宝に指定

されている。

|

中尊寺 釈迦堂の門

旧覆堂、白山能舞台、白山神社

|

中尊寺 参道の紅葉

|

|

|

|

|

中尊寺 山門

天台宗東北大本山の寺院。奥州三十三観音番外札所。

寺伝では円仁の開山とされる。実質的な開基は

藤原清衡、奥州藤原氏三代ゆかりの寺として著名

|

中尊寺 本堂

(850年)、円仁(慈覚大師)が関山弘台寿院を開創した

のが始まりとされ、その後(859年)に清和天皇から

「中尊寺」の額を賜ったという。

|

中尊寺 参道の紅葉

早い時間にいって参道を撮るとすぐに団体観光客

が来る(台湾人) |

|

|

|

|

毛越寺 大泉が池の築山

浄土庭園

平成23年6月25日に世界遺産に登録された。

|

毛越寺 出島石組と池中立石

池中立石(左側奥の尖った石)は東日本大地震で

8度傾いたそうで修復しました

|

毛越寺 池中立石と紅葉

毛越寺の山門は一関城の大手門を移築している

入口付近に松尾芭蕉の句碑があります

「夏草や 兵どもが 夢の跡」 |

|

|

|

|

達谷窟毘沙門堂達谷西光寺 平泉

(801年)、征夷大将軍であった坂上田村麻呂が、

ここを拠点としていここを拠点としていた悪路王を

討伐した記念として建てた。

|

毛越寺 世界遺産 本堂

天台宗の寺院で寺伝によれば嘉祥3年(850年)、

中尊寺と同年に円仁が創建。その後、大火で焼失して

荒廃したが、奥州藤原氏第2代基衡夫妻、および、

子の第3代秀衡が壮大な伽藍を再興した。

|

毛越寺 大泉が池

水面に映る紅葉と木々が素晴らしい

毛越寺は山号を医王山といい、慈覚大師によって

嘉祥3年(850)に開かれました。 |

|

|

|

|

報恩寺

山門の仁王像(金剛力士像)

|

報恩寺

山門の仁王像(金剛力士像)

|

報恩寺 山門

左右に仁王像ある

|

|

|

|

|

盛岡八幡宮

康平5年(1062年)、源頼義が安倍氏討伐の際に、

戦勝を祈願して石清水八幡を勧請したのに始まると

伝えられる。神事のチャグチャグ馬で有名

|

報恩寺(中門と本殿)

南部藩内曹洞宗208ヶ寺の総録であった寺

木造漆塗の五百羅漢で知られる

|

報恩寺 (羅漢堂の華厳殿)

羅漢堂には五百羅漢が華厳殿を取り囲んで並んで

見ごたえあり

|

|

| 2023年7月11日~14日愛知・三重 お城・神社・仏閣巡りの旅へ |

|

|

|

豊川稲荷

正式の寺号は曹洞宗 妙厳寺(みょうごんじ)。

詳しくは「円福山 豊川閣 妙厳寺」と称する寺院である

豊川稲荷は神社ではないものの、境内の参道には

鳥居が立っている。

|

豊川稲荷

日本三大稲荷の1つとされる。妙厳寺の本尊は

千手観音である。豊川稲荷の「稲荷」とは、境内の鎮守と

して祀られる吒枳尼天(だきにてん)のことである

|

井伊谷宮 浜松市北区

御祭神宗良親王(後醍醐天皇第四皇子)で南北朝

時代に一品中務御征東将軍として50余年の間。

吉野朝のために御活躍、73歳でこの地で死去する

墓は本殿背後のあり明治元年明治天皇より当宮創立

勅旨が出され、明治5年2月御鎮座 |

|

|

|

|

熱田神宮

名古屋市南部の熱田台地の南端に鎮座する。

古くは伊勢湾に突出した岬上に位置していたが、

周辺の干拓が進んだ現在はその面影は見られない

三種の神器の1つである草薙剣(くさなぎのつるぎ)を

祀る神社として知られる。

|

熱田神宮 本殿

主祭神

熱田大神(あつたのおおかみ)

三種の神器の1つ・草薙神剣(くさなぎのみつるぎ、

草薙剣・天叢雲剣とも)を神体とする天照大神を

指すとしている

|

聖運寺 (西尾市)

真宗大谷派

|

|

|

|

|

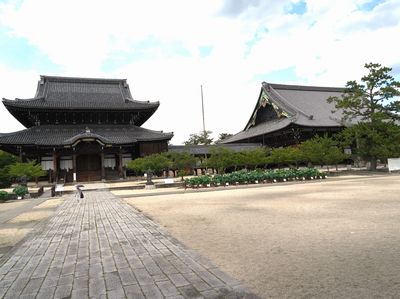

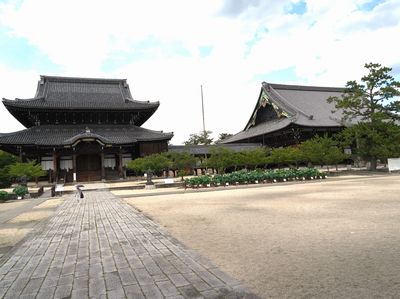

本山専修寺 唐門 (重文)

専修寺は、三重県津市一身田町にある真宗高田派の

本山の寺院。山号は高田山。

本尊は「証拠の如来」と呼ばれる阿弥陀如来。

本山専修寺、一身田専修寺と呼ばれている。

|

本山専修寺 如来堂 国宝

如来堂(重要文化財) - 本堂。元禄14年(1701年)再建。

天台宗の延暦寺と本願寺が敵対して真慧は比叡山に登り、

専修寺門流(高田派)は全く別であることを陳述した。

高田派こそ浄土真宗の正統だと認められ、円仁(慈覚大師)

が一刀三礼で彫り上げた阿弥陀如来立像を延暦寺から

譲られたとする

|

本山専修寺 山門(重文)

宝永元年(1704年)頃の再建。1層目の屋根の裏側が

3間分だけ張り出している造りの裏向拝は他に例を見ない。

|

|

|

|

|

本山専修寺 御影堂 本堂内

|

本山専修寺 御影堂 国宝

建築様式は純和様であって、質素ではありますが

落ち着いた外観を醸し出しております。

正保二年(1645)の大火による伽藍焼失後

寛文六年(1666)に上棟、延宝七年(1679)に

落慶供養法要が行われました。

|

本山専修寺

左側 如来堂は教義上この堂が伽藍の本堂となります。

右側 御影堂

その他に多くの重要文化財があります

|

|

|

|

|

龍潭寺山門

静岡県浜松市北区にある臨済宗妙心寺派の寺院。

山号は万松山。本尊は虚空蔵菩薩

平安時代から井伊氏の菩提寺であったとされる。 |

龍潭寺仁王門

平安時代から井伊氏の菩提寺であったとされる。

井伊直虎ゆかりのお寺として話題のスポットは、

その歴史と共に多くの文化財を残しています。 |

井伊直政の出世の碑

2017年の大河ドラマの主人公に選ばれ、注目が

高まる井伊家唯一の女領主「井伊直虎」その井伊

系統の 直政は徳川四天王の一人である |

|

|

|

龍潭寺の見事な庭園

小堀遠州作龍潭寺庭園は、江戸時代初期に造られた池泉鑑賞式庭園である。 井伊家御霊屋に庭園

|

|

|

|

|

伊勢神宮内宮 宇治橋より五十鈴川

大勢の観光客で宇治橋では撮影もできない状態

特にバスツアーが多く、

|

伊勢神宮内宮

伊勢神宮には天照坐皇大御神(天照大御神)を祀る

一般に皇大神宮は内宮(ないくう)を言う

|

伊勢神宮外宮

衣食住の守り神である。

豊受大御神(とようけのおおみかみ)を祀る豊受大神宮は

外宮(げくう)と呼ばれる

|

|

|

|

|

慈眼院(じげんいん)(群馬)2023.4.19

慈眼院は、群馬県高崎市にある高野山真言宗の

寺院である。本尊は聖観世音菩薩。通称、高崎観音。

境内に高崎白衣大観音(高崎観音)がある。

|

高崎白衣大観音2023.4.19

慈眼院はもともと高野山金剛峯寺の塔頭のひとつで、

昭和16年(1941年)、現在地に移転した。

1936年(昭和11年)、実業家の井上保三郎が建立した

鉄筋コンクリート製の観音像で、

|

高崎白衣大観音2023.4.19

高さ41.8メート重さは5,985トン。建立当時は世界最大

の観音像だった。中に入ると146段の階段が9層を

結んでおり、20体の仏像が安置されている。

|

|

|

|

|

鑁阿寺(ばんなじ)(栃木)2023.4.18

鑁阿寺はもともとは足利氏の館(やかた)であり、

現在でも、四方に門を設け、寺の境内の周りには土塁と

堀がめぐっており、鎌倉時代前後の武士の館の面影が

残されている。

山門と太鼓橋 |

鑁阿寺(ばんなじ)(栃木)2023.4.18

12世紀半ば - 足利氏の祖・源義康が同地に居館

(足利氏館)を構える。1196年(建久7年) - 足利義兼

(戒名:鑁阿)が理真を招聘し、自宅である居館に

大日如来を奉納した持仏堂、堀内御堂を建立。

|

鑁阿寺(ばんなじ)多宝塔

国宝鑁阿寺(ばんなじ)

|

|

|

|

|

出流原弁天池(栃木)2023.4.18

いずるはら:昭和60年)出流原弁天池湧水として名水百選

に選定された。佐野市の北域にあたる後山は秩父古生層の

石灰岩で形成されており鍾乳洞から、年間を通じ水温は16℃、2400(m3/日)の湧水量の水が湧き出しておる、

|

出流原弁天池(栃木)2023.4.18

磯山公園内あり、磯山弁財天があります。

池の隣には涌釜神社が鎮座しています。

地元では「命の池」として信仰されるパワースポットと

なっている

|

出流原弁天池(栃木)2023.4.18

磯山弁財天の歴史

200段登ると約1000年前に建てられていて、現在の

建物は鎌倉時代に再建されたものだそうです。

弁財天は七福神の紅一点で元々、ヒンドゥー教の水の

神「サラスヴァティ」とされています。

|

|

|

|

|

佐野厄除け大師(栃木)2023.4.18

惣宗寺(そうしゅうじ) は、栃木県佐野市にある天台宗の

寺院である。「関東の三大師」の一つに数えられることが

多く、毎年の正月には初詣の参拝客で賑わう。

|

佐野厄除け大師(栃木)2023.4.18

天慶7年(944年) 藤原秀郷が春日岡(今の佐野城址の地)

に創建したものと伝わる。

慶長7年(1602年) - 佐野信吉によって現在地に移転する。

春日岡に佐野城を築くためであった。

元和3年(1617年)3月 - 徳川家康の遺骸が日光へ移される

ときに宿所とされた。江戸時代には寛永寺の末寺であった。

|

佐野厄除け大師(栃木)2023.4.18

天台宗の関東厄除け三大師とは

佐野厄除け大師、青柳大師、川越大師

真言宗の関東厄除け三大師とは

西新井大師

川崎大師

観福寺大師堂

|

|

|

|

|

鳳来寺本堂(愛知)2022.11.10

愛知県新城市の鳳来寺山の山頂付近にある

真言宗五智教団の寺院。寺伝では702年に

利修仙人が開山したと伝える。1450段の階段

標高695m、1,500万年前の火山の名残で流紋岩

などでできています。景観すばらしく、紅葉良いね

現在は鳳来寺山パークウェイ駐車場があり

|

鳳来寺山 東照宮(愛知)2022.11.10

鳳来寺山に鎮座する神社である。正式名称は「東照宮」

日光・久能山と並ぶ三大東照宮の1社を称している。

家康の父母である松平広忠と正室於大の方は、鳳来寺に

参篭したところ、間もなく家康を 懐妊したという。

3代家光と4代家綱が社殿が竣成

|

元善光寺(長野飯田)2022.11.8

地の住人本多善光が、難波で一光三尊(善光寺如来)の

本尊を見つけて持ち帰り、安置したところ、臼が燦然と

光を放ったことからここを「坐光寺」としたとされる。

その後、皇極天皇元年(642年)、勅命により本尊は

芋井の里(現在の長野県長野市)へ遷座され、

この寺が善光の名をとって善光寺と名付けられた

ことから、坐光寺は元善光寺と呼ばれるようになった。

|

|

| 2022年7月28日~静岡お城巡りと神社巡りに行って来ました。 |

|

|

|

静岡浅間神社楼門

正式は神部神社・淺間神社・大歳御祖神社の三社から

なり、「静岡浅間神社」は総称。楼門は工事中

|

舞殿と大拝殿

社殿は江戸時代後期を代表する漆塗極彩色が施された

壮麗なもので、計26棟が国の重要文化財に指定されている。

|

八千戈神社

境内の神社

麓山神社(はやまじんじゃ)

八千戈神社(やちほこじんじゃ)

少彦名神社(すくなひこなじんじゃ)

玉鉾神社(たまほこじんじゃ)

|

|

|

|

|

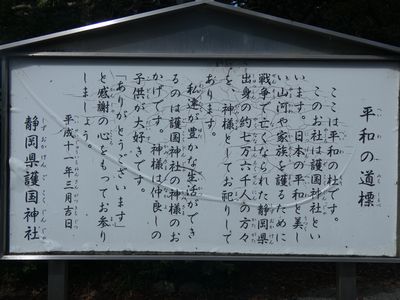

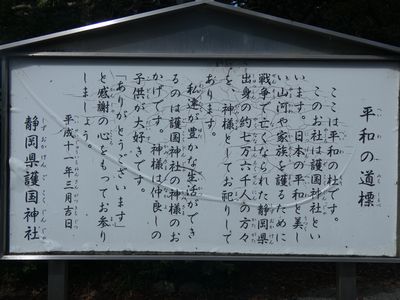

靜岡県護國神社

明治維新から大東亜戦争に至る静岡県出身の

戦没者・殉死者7万6千余柱を祀る。

明治32年11月13日 -「共祭招魂社」として創建 |

平和の道標

万灯みたま祭-8月13日~15日提灯が数百個以上を

陳列している。圧巻である

|

静岡県護国神社本殿

創建当時は田んぼの荒地で沼地でもあったそう

山の方も皆さんの人力で木を植えて現在に

至っているそうです。(宮司さんの談) |

|

|

|

|

久能山東照宮 楼門

久能山(標高216m)は、もともと日本平と共に、

太古、海底の隆起によって形成されたもので、

長い年月の間に 浸食作用などのために硬い

部分のみが残り、現在のように孤立した山となった。

|

唐門 望む

拝殿正面にある門で、屋根は銅瓦本葺黒漆塗の

四方唐破風造の門です。

羽目板に唐獅子牡丹、黒松に鳥の透彫があります。

|

御社殿 正面 国宝

年を駿府で過ごした徳川家康が元和2年(1616年)に

死去した後、遺命によってこの地に埋葬された。

|

|

|

|

|

御社殿 横壁画

御祭神徳川家康公をおまつりする「本殿」と参拝を

するための拝殿」を「石の間」で連結した「権現造」と

呼ばれる様式で、元和3年(1617)建立。江戸幕府

大工棟梁中井大和守正清の代表的な遺構のひとつ、 |

神廊

神廟は本殿の後方にある。ここは御祭神徳川家康公の

御遺骸を埋葬し 奉った所で西向きに建てられています。

西の方には、公の御両親が子授け祈願の参籠

西に松平家の菩提寺大樹寺、家康公誕生の地である岡崎城 |

東門

久能山東照宮に登る方法は海

表参道からは1159段の石段を登り社殿に至る。

日本平よりロープウエイにて7分で

|

|

| 2022年5月19日山梨県のお城巡りと神社仏閣巡り(武田神社・甲斐善光寺・恵林寺)に行きました。 |

|

|

|

2022年5月 乾徳山 恵林寺 庫裡

明治38年の火災によってそのほとんどを焼失。

現在の本堂、庫裏も、明治末期に再建されたものである。

庫裡から入口500円、内部は本堂~鶯張り廊下、庭園見る

|

2022年5月 乾徳山 恵林寺 方丈庭園

本堂の正面を進むと、左手にみえるのが

山水式の庭園である。 廊下を歩くと外側に柳沢吉保夫婦

の墓所もあり

|

2022年5月 乾徳山 恵林寺 庭園

京都嵯峨野の天龍寺、嵐山の西芳寺(苔寺)庭園と

ともに、夢窓国師の代表的な築庭庭園として

有名である。 |

|

|

|

|

2022年5月 乾徳山 恵林寺 臨済宗妙心寺派

乾徳山恵林寺は、1330年に夢窓国師によって創建

甲斐武田氏の菩提寺 黒門

|

2022年5月 恵林寺 四脚門(重要文化財)

武田氏滅亡後、織田氏は焼き討ちにした。

信長亡き後、家康が武田遺臣を庇護し、再建する

|

2022年5月 恵林寺 三門

恵林寺は信玄公の墓所で、その他に柳沢吉保公廟所

もあり、本堂には歩くと音がする鶯張りと呼ばれる

外敵の侵入を拒む廊下

|

|

|

|

|

2022年5月 武田神社

躑躅ヶ崎館の跡地(武田氏館跡)に建てられており、

武田信玄を祭神とする。

|

2022年5月 武田神社 一之鳥居

左右に堀があり、階段の左右に昔の門の石垣が残る

明治13年明治天皇が山梨巡行した際に武田信玄ゆかりの→

|

2022年5月 武田神社 本殿

社寺の調査・保存のために保存金を下賜されたことで

明治32年には信玄祭祀神社建設運動が再燃し、

大正8年には社殿が竣工

|

|

|

|

|

2022年5月 甲斐善光寺 山門 重要文化財

当山は、開基武田信玄公が川中島の合戦の折、

信濃善光寺の焼失を恐れ、永禄元年(一五五八)

御本尊善光寺如来像等を奉遷したことに始まります。

|

2022年5月 甲斐善光寺 本堂

江戸時代は浄土宗甲州触頭を勤め、徳川家位牌所

重要文化財 5件あり

今年は開帳年となっています。

本殿の中に有名な泣き龍が有名

|

2022年5月 甲斐善光寺 本殿

本堂下には「心」の字をかたどる「お戒壇廻り」もあり、

暗闇の中の鍵を触れることによって、御本尊様と御縁を

結ぶと言われている。

|

|

|

|

|

2022年4月 伊勢原市 浄発願寺 天台宗

1608年に木食遊行の開祖と呼ばれた弾誓(たんせい)

によって開かれた寺 日向林道へ野鳥撮影へ

|

2022年4月 伊勢原市 浄発願寺 天台宗

もとは奥の方にあったが、昭和13年に台風により山津波

により現在の場所に移転 3重の塔

|

2022年4月 横浜市旭区 里山ガーデン

こいのぼりが数十匹風に舞う

|

|

|

|

|

2021年11月熊谷妻沼聖天山/歓喜院 貴惣門

歓喜院(かんぎいん)は、高野山真言宗の

仏教寺院である。 日本三大聖天の一つとされる。

国指定重要文化財の貴惣門

|

2021年11月熊谷妻沼聖天山 仁王門

一般的には山号に地名を冠した「妻沼聖天山

(めぬましょうでんざん)」と呼称され、

「埼玉日光」と言われ 国宝に指定された

|

2021年11月熊谷妻沼聖天山/御本殿

平成24年7月9日指定奥殿・中殿・拝殿よりなる権現造

斎藤別当実盛公が聖天宮を開創されてから何度も修復・

再建されて来ましたが、火災で御本殿は、江戸中期に再建

|

|

|

|

|

2021年11月 熊谷 妻沼聖天山/歓喜院

仁王門の左右に配置され、仁王(金剛力士)像は、

向かって右側が口を開けた「ア」形、左側が口を

結んだ「ウン」形です。

|

2021年11月 熊谷 妻沼聖天山/歓喜院

二天王像は貴惣門に、右側に毘沙門天、左側に持国天

の像があります。仁王(金剛力士)像とは違い、

邪鬼を踏んだ 像となっています

|

2021年11月 熊谷 妻沼聖天山/歓喜院

「歓喜院聖天堂」は、外壁一面に精緻な彫刻が施され、

日光東照宮にも負けない圧倒的な迫力の建築です。

国宝

|

|

|

|

|

2021年11月熊谷 妻沼聖天山/歓喜院

奥殿は内外ともに彫刻、漆塗、彩色、金具等を華麗に

ほどす装飾性の高い建築である。

彫刻職人の左甚五郎作、彫刻棟梁は石原吟八郎(吟八)

と 関口文治郎、 国宝

|

2021年11月熊谷 妻沼聖天山/歓喜院

大羽目板には七福神、縁下には唐子遊びを中国の故事に

ちなむ主題が「三聖吸酸」及び「司馬温公の瓶割り」

「琴棋書画」など 見飽きない圧巻である 国宝

|

2021年11月 熊谷 妻沼聖天山/歓喜院

平和の塔 空海像がある

|

|

|

|

|

2021年11月 川越 喜多院 多宝塔

天台宗の寺院。山号は星野山(せいやさん)。

平安初期の830年、淳和天皇の命で円仁(慈覚大師)が

東国に無量寿寺として開創

1599年、徳川家の尊崇が厚かった天海僧正が

第27世住職 として入寺し、寺号を喜多院と改めた。

|

2021年11月 川越 喜多院 客殿・書院

1638年、川越大火で山門と経蔵以外の伽藍を焼失するが、

翌年、徳川家光の命で、江戸城紅葉山御殿の

一部を移築した。

画像の建物は、徳川家光誕生の間 春日局化粧の間が移築

徳川家光の誕生の間と周りの庭園が見ごたえあります

|

2021年11月 川越 喜多院 仙波東照宮

重要文化財が多く建物としては

客殿・書院・庫裏・山門・鐘楼門・慈眼堂・仙波東照宮・

慈恵堂・多宝塔・太刀 銘友成・

五百羅漢像

「日本三大羅漢」の1つ・五百羅漢は1782年から

1825年の半世紀にわたって建立されたもので、

538体の石仏が鎮座する。 |

|

|

|

|

2021年11月茨城 笠間稲荷神社

笠間稲荷神社は日本三大稲荷で宇迦之御魂神は

須佐之男命(すさのおのみこと)と神大市比売神

(かむおおいちひめのかみ)の間の御子とされています

秋の菊まつりは見事、本殿は重要文化財指定

|

2021年11月 三芳野神社 川越市

祭神は素盞烏尊(すさのおのみこと)奇稲田姫命

(くしいなだひめのみこと)現存する社殿は、

1624年川越藩主酒井忠勝が3代将軍徳川家光の命を

受けて造営したもの 川越城本丸御殿の前

童歌「とおりゃんせ」は当社の参道が舞台といわれる。

|

2021年11月 川越 氷川神社

太田道灌以来、川越の総鎮守とされ、川越藩主ら

歴代領主の篤い崇敬を受けた。

素戔嗚尊、奇稲田姫命、大己貴命、脚摩乳命、

手摩乳命。2組の夫婦神が鎮座

|

|

|

|

|

2020年11月箱根仙石原 長安寺 曹洞宗

1356年創建と歴史深く、自然豊かな竹林の中に

ひっそりと 佇む「長安寺」。秋は紅葉の名所として

知られております

昭和60年より建立が始まった「五百羅漢」の像も見どころ。

|

2020年12月 真言宗 大福寺の崖観音

境内の船形山の中腹に浮かぶ朱塗りの観音堂は

「崖の観音」と呼ばれる。本尊は十一面観世音菩薩

観音堂から館山市街地が一望に見える

|

2020年12月 大福寺 真言宗

717年行基が地元漁民のために、安全と豊漁を祈って

観音像を刻んだ。天台宗の僧 円仁(慈覚大師)観音堂を

建て、寺を興したとされるが、いつ真言宗になったか不明 |

|

|

|

|

備中国分寺五重搭(岡山県総社市)

備中国分寺跡は、聖武天皇が天平13年(741)に仏教の

力を借りて天災や飢饉(ききん)から人々そして国を

守ること(鎮護国家)を目的に建てられた

官寺の一つです。

|

備中国分寺五重搭(岡山県総社市)

建物は南北朝時代に焼失したと伝えられ、現在の建物は

江戸時代中期以降に再建されました。

五重塔は、高さ34.32メートル 国の重要文化財

|

出雲大社

2019年11月28日

|

|

2019年11月5日~7日 群馬県紅葉と世界遺産とお城巡りへ

|

|

|

榛名神社 双龍門

586年に祭祀の場が創建

延長5年(927年)完成の延喜式神名帳に

上野国十二社として位置づけられている。

|

榛名神社 双龍門

榛名神社には重要文化財が6棟あります

本社・幣殿・拝殿、国祖社及び額殿、神楽殿、双龍門

神幸殿、随神門・・・ 紅葉のスポットで見応えあり

|

榛名神社 本殿

赤城山・妙義山と共に上毛三山の一つとされる榛名山の

神を祀る神社で、現在の主祭神は火の神・火産霊神と

土の神・埴山姫神である。 |

|

2019年6月3日~4日信州歴史の旅へ行きました

|

|

|

2019年6月4日 秩父 三峰神社 三ツ鳥居

景行天皇が、国を平和にと、皇子日本武尊を東国に、

尊は当地の山川が清く美しい様子をご覧になり、その昔

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)・伊弉册尊

(いざなみのみこと)が我が国をお生みになられた

ことをおしのびになって、当山にお宮を造営し二神を

お祀りになり、この国が永遠に平和であることを

祈られました。

|

2019年6月4日 三峰神社 随身門

主祭神:伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

伊弉册尊(いざなみのみこと)

関東一のパワースポットとも言われる

1100mのに位置に本殿あり、素晴らしい景色

|

2019年6月4日 三峰神社 本殿

珍しい三ツ鳥居がある。狼を守護神とし、

狛犬の代わりで非常に珍しい。

アクセスは車で狭い道を上がり季節によって

渋滞が発生、特に年始年末は大渋滞

上は大きい駐車場あり

|

|

|

|

|

2019年4月11日宮崎市 宮崎神宮

鎮座地は神武天皇が東征以前に宮を営んだ地で

崇神天皇に時代に初めて社殿が創建された

祭神:神日本磐余彦尊(かむやまといわれびこのみこと)

のちの神武天皇(初代天皇)を主祭神

老男命(おいおのみこと)が祀る

|

2019年4月8日 熊本人吉市 国宝青井阿蘇神社

祭神:健磐龍命(たけいわたつ の みこと)

神武天皇即位前の名

国造速甕玉神(くにのみやつこはやみかたまのみこと

806年阿蘇三社の分霊を現在の地青井郷で祀る

|

2019年4月日 青井阿蘇神社 桜門

慶長18年に竣工桃山様式の寄棟造茅葺の

三間一戸八脚門。本殿含め5棟共

2008年国宝に指定される

|

|

|

|

|

2019年4月日 鵜戸神宮 宮崎

日向灘に面した断崖の中腹、東西38m、南北29m、

高さ8.5mの岩窟内に本殿が鎮座

鵜葺草葺不合命、鸕鶿草葺不合尊を主祭神とし

神武天皇を祀る |

2019年4月日 鵜戸神宮

日向灘に面した断崖の中腹 縁結び・安産祈願

|

2019年6月日 日枝神社(東京) 本殿

江戸三大祭の一つ、山王祭が行われる。

大山咋神(おほやまくひのかみ)を主祭神とし

|

|

|

|

|

2019年4月日 青島神社 宮崎

神社周囲1.5kmの青島全島が境内地、洗濯岩有名

島全体にビロウのジャングル |

2019年4月日青島神社

天津日高彦火火出見命 豊玉姫令 塩筒大神

を祀る 航海安全・縁結び・安産 、 |

2019年4月 枚聞神社(ひらきき) 鹿児島

薩摩国一宮 主祭神 天照大神 別名:大日孁貴令

指宿市 |

|

|

|

|

2017年6月日 香取神宮 千葉

下総国一宮 御祭神: 経津主神(ふつぬしのかみ)

東国一社

|

2017年6月日 香取神宮 楼門 千葉

家内安全、産業(農業・商工業)指導の神、海上守護、

心願成就、縁結、安産

|

2017年6月日 鹿島神宮 茨城

祭神:建御雷之男神(たけみかづちのおのかみ)

常陸国一宮 東国一社 国宝:直刀・黒漆平文大刀拵

武道の神様 紀元前660年の創建 |

|

|

|

|

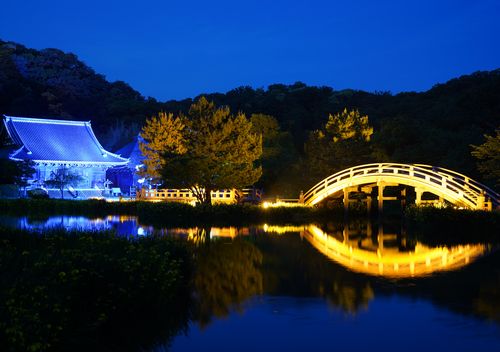

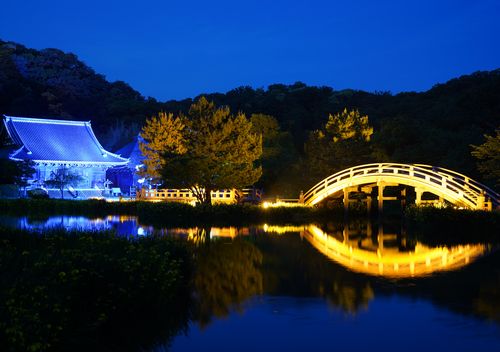

2018年5月横浜金沢区の称名寺

真言律宗 金沢北条氏一門の菩提寺

本尊は弥勒菩薩 池の周りはキ菖蒲の花

|

2018年5月横浜金沢区の称名寺

5月連休にはライトアップして素晴らしい

特に池の周りすべて菖蒲(黄)が咲き見応えあり

|

2020年9月28日 新横浜 新羽 西方寺

西方寺は800年前に鎌倉で創建され

500年前に新羽に移転した真言宗のお寺です

お花の寺で有名で特に彼岸花は参道に白・赤・黄と

見応えあります。

|

|

|

|

|

2017年5月 宮城縣護國神社

青葉城跡に本丸跡に創建された

明治維新以降の諸事変、戦役における

宮城県関係あるいは縁故のある戦死・殉難者、

5万6千余柱を祀る。神紋は十五菊に桜。

明治37年8月27日、現在地に「招魂社」を建立し、

|

2017年5月 藩祖伊達政宗廟「瑞鳳殿」

昭和20年)7月10日 - 仙台空襲で焼失

昭和54年) - 「瑞鳳殿」再建

平成13年「瑞鳳殿」改修工事を実施

|

2017年5月 青葉城跡にある伊達政宗像

。 |

|

|

|

|

2017年5月 平泉 中尊寺 本堂 世界遺産

建武4年 (1337年) に大きな火災があり、

金色堂を残してほぼ全焼、松尾芭蕉が、中尊寺の

荒廃ぶりを見て嘆いたのはよく知られる

1909年(明治42年)に本堂が再建。

|

2017年5月 国宝 金色堂

奥州藤原氏初代藤原清衡が1124年に建立

奥州藤原氏4代の遺体が安置された

金色堂の名のとおり、堂は内外共に総金箔貼りで、

扉、壁、軒から縁や床面に至るまで漆塗りの上に

金箔を貼って仕上げられている。

1965年建設の鉄筋コンクリート造の覆堂建てる

|

2008年10月 久遠寺(身延山) 本堂

山梨県南巨摩郡にある日蓮宗の総本山(祖山)

山号は身延山 佐渡での流刑を終えて鎌倉に

戻った日蓮を招き西谷の地に草庵を構えた

弘安4年(1281年)に十間四面の大坊が整備され、

日蓮によって「身延山妙法華院久遠寺」と

名付けられたという

|

|

|

|

|

2015年4月 鎌倉 建長寺 山門 重文

禅宗の寺院で、臨済宗建長寺派の大本山。

山号を巨福山(こふくさん)と称し、

寺号は正式には建長興国禅寺と称する。

|

2015年4月 建長寺 唐門

重要文化財で方丈入口の門。仏殿と同じく、

芝の徳川秀忠夫人崇源院霊屋から移築したもの。

|

2006年11月 鎌倉 洋館

古我邸(旧荘清次郎別荘)。大正5年(1916年)建築。

大正5年に三菱銀行重役荘清次郎が別荘として建築し、

その後浜口雄幸、近衛文麿等の首相経験者が

別荘として使用した由緒ある建物。

|

|

|

|

|

2018年4月 広島 厳島神社 世界遺産

古くは「伊都岐島神社」とも記された。

全国に約500社ある厳島神社の総本社である。

仁安3年(1168年)頃、平清盛が社殿を造営し

現在と同程度の大規模な社殿が整えられた

|

2018年4月 広島 厳島神社 国宝

社伝では、推古天皇元年(593年)、当地方の

有力豪族・佐伯鞍職が社殿造営の神託を受け、

勅許を得て御笠浜に市杵島姫命を祀る社殿を

創建したことに始まるとされる

|

2009年4月 長野 善光寺 御開帳 国宝

長野県長野市元善町にある無宗派の単立仏教寺院。

善光寺前立本尊御開帳。7年目ごとに1度

|

|

|

|

|

2017年4月 岡山 吉備津神社 本殿 国宝

吉備中山は古来神体山とされ、北東麓には

備前国一宮・吉備津彦神社が鎮座する。

主祭神: 大吉備津彦命

|

2017年4月 岡山 吉備津神社 回廊

戦国時代、天正年間(1573年-1591年)の

造営とされる。総延長398m。

桃太郎伝説がある

|

寒川神社 毎年参拝(我家)

相模國一之宮。延喜式内社(名神大社)。

祭神: 寒川比古命 寒川比女命

関東地方における著名な神社の一つであり、

年間約200万人に及ぶ参拝者が訪れる。

|

|

| 伊勢原 日向薬師 |

身延山久遠寺 山梨 |

身延山久遠寺 山梨 |

|

|

|

2020年11月 伊勢原 日向薬師

高野山真言宗の寺院。本尊は薬師三尊。

日向薬師付近の田畑に彼岸花が有名

|

日蓮宗総本山久遠寺の山号 日蓮宗の開祖日蓮聖人が、

身延山の草庵に居を定めたのは、文永11年(1274年)

身延山の周辺には鷹取山(1,036m)山頂へは

ロープウェイで7分程度で登れる。

|

山麓の標高400m付近に日蓮宗総本山である身延山久遠寺

があり、山頂にも日蓮が父母を偲んで建立したと言われる

奥之院思親閣がある。

|

|

|

|