ぶらぶら散歩して綺麗な花と各国・各地への旅した素晴らしい風景画像を撮影しております。最近は東京都内の歴史的{江戸ウオーキングシリーズ)名所を散歩しております。

特に神社仏閣にも興味あり古い建物と境内を散歩すると心が癒せるような気がします。 |

|

2023年4月足利フラワーパークへ行きました

2024年7月中央アルプス 宝剣岳 千畳敷カールのお花撮影 |

|

2021年秋より追加画像集で野花・樹木・昆虫を主に撮影しております

下記画像と続けてご覧下さい。花の名前不明が多くありますが、知っている方は教えてください |

|

綺麗な花、珍しい花、季節の花、名前の知らない花を今まで撮り集めた画像を添付します。 |

| 花シリーズ履歴 |

|

旅行への風景、食事、思い出 サイパン慰霊の旅 鹿児島県の旅、 群馬の旅、撮り貯めた画像を掲示します

2023年11月9日~11日 東北紅葉の旅、お城巡り

2024年5月徳島鳴門海峡へ

2024年7月23日中央アルプス 宝剣岳下の千畳敷カールへ

2024年12月1日~九州旅行(耶馬渓、指宿、鹿児島、・・・) |

| 風景シリーズ履歴 |

|

日本の神社・仏閣巡りしております、

2022年5月19日山梨県の武田神社・甲州善光寺・恵林寺へ行きました。

2023年11月9日~11日 東北紅葉の旅、お城巡り

2024年5月近畿へ

2024年12月 九州神社巡り(祐徳稲荷神社、宇佐神宮・宗像大社・太宰府天満宮・・) |

| 神社・仏閣追加履歴 |

|

2014年から江戸ウオーキング開始しましたが、動画撮影がメインで静止画像は少ないです

昨年もウオーキング予定計画ありますがコロナ禍で不要不急で中止しております。

花の咲くころと秋紅葉時期が一番いいです

|

| 江戸ウオーキング履歴 |

|

|

|

| |

|

人気番組 NHK”ブラタモリ” で放映後に興味ある地域を自分なりにまとめました。

知らないことが多く地形、地質などがどのようなに我々の生活に生かされているか

また先人たちの知恵をこの番組を通じて知りました。 |

|

| ① 新潟は”砂の町” |

砂は何処から ・・・ 信濃川 ・ 阿賀野川 が海に流れ込み 日本海日本最大の砂丘が70km続く江戸時代初期は今の新潟市街地は信濃川が河口は広く

砂丘の上の部に20のお寺が立ち並んでいる、町は砂丘と川の間にあって港町で信濃川の土が港に溜まり使用できなくなり、そこで信濃川の中州に

お寺と町を移転する。中州の町作りは堀をめぐらし町中が港となり物資運搬で町が発展してゆく、戦後に堀は埋められる、今も面影が残るのが一直線上に

30のお寺が建ち並ぶ、江戸時代の新潟市の領地は新潟島を中心とする西部は長岡藩領、沼垂を中心とする東部は新発田藩領になる(市域の一部は村上藩領)。

1697年(元禄10年)12月 : 新潟町と沼垂町が信濃川の中州(流作場 (新潟市))の帰属をめぐって争い、幕府に訴える

1699年(元禄12年)4月 : 信濃川の中州の帰属をめぐる争いで、新潟町が沼垂町に勝訴する。

1843年 : 新潟町は天領となり、川村修就が初代新潟奉行に任命

新潟県の人口は1874年(明治7年)から1896年(明治29年)の統計では、約150万から180万人で推移し日本一人口の多い道府県であった

都市化が進んでおらず、日本人の9割近くが農業によって生活を成り立たせていたため、収穫高が大きい新潟県は人口涵養能力が高かった。又

宗教的要因もあり仏教(浄土真宗)への信仰が篤かった新潟県越後地域は間引きや身売りが少なかったのが人口が多かった要因であった

水田:新潟は稲作処で有名であるが、特に亀田郷は日本一 3万t収穫高となっています。新田開墾から昭和26年頃は田んぼは水溜まっている中で船による

稲刈りしているがなぜ沼地で水はけが悪い原因は信濃川と阿賀野川による内陸地まで砂丘が10列になっていて、砂丘の間を ”砂丘間低地” と言う

対策として南岸の山潟地区から亀田郷に至って広大な海抜ゼロメートル地帯が広がっている。水路を作りて鳥屋野潟へ流し込み方法として対策する

鳥屋野潟の水面は標高マイナス2.5メートルと海水面より大幅に低く、どのような方法で溜まった水を排水するか?現在は排水ポンプ4台使用して24時間稼働

毎秒60トン(25mプールの水が6秒で空になる)排水され、乾田が保たれて米の収穫量も大幅にUPして日本一の米処となっている。

現在の問題として信濃川の川床の砂が溜まる対策として大型浚渫船(しゅんせつせん)「白山」を24時間運航して砂を吸い上げて海に排出している。

|

| ② 熊本城は ”やりすぎ城” |

熊本城の年間観光客は150万人 天下の名城 広さは面積:98万㎡ 東京ドーム21個分で 築城主は加藤清正で 心配性は性格であった

正門から天守まで680m 5階建ての櫓が6 2階櫓が66 があり、正門から侵入して枡形曲がりが6ケ所あり敵が攻め込んでも四方八方から鉄砲・弓矢で全滅

この門を突破しても暗闇御門を通るが、真っ暗の中で敵を撃滅する、天守は大天守と小天守があり、天守に敵が攻め込んで来た時には小天守の下階段を下り

脱出用のトンネルを抜けて助かる。 この正面門は最大の脅威である薩摩の島津氏を恐れて南側を強化している。

城下町:薩摩街道は碁盤の目の区割りしてあり見通し良くなっているのは何故か?・・・路地の奥に広いお寺が配置され兵を隠して敵に襲う

新町 せんば橋 (外堀)堀を利用して物資を運ぶ、そこでせんばには何の動物がいるか?・・・・ タヌキ 熊本の童謡で ”あんたがさ何処さ、熊本さ、熊本どこさ、せんばさ

せんば山にはタヌキがいてさ・・・・・・・・”

ではせんば山とは?・・・外堀を掘った土を城側に盛上げて土塁として使用してその高くなった所がせんば山と言いタヌキが住み着いたのこと

薩摩藩の参勤交代の街道は本丸と二の丸を通るような交通路となっているのは? 空堀と石垣・櫓・天守が丸見えて清正の城は凄いだろと威嚇して見せるため

明治十年西南戦争(政府軍が熊本城を守り)で薩摩軍は熊本城包囲して大砲打ち込んでも落城できなかった。

|

| ③ 鹿児島はなぜ明治維新の主役となれたのか? |

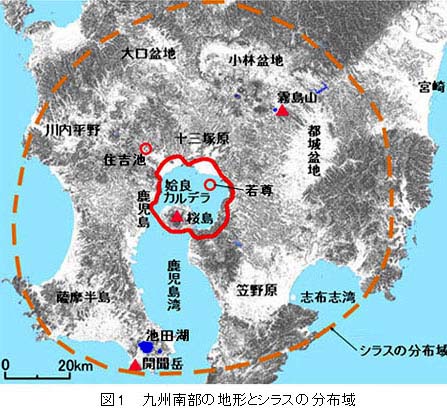

鹿児島は地形にあり、地層は鹿児島全体の50%はシラスに追われている。シラスとは桜島の噴火灰が積もったものでなく、2万5000年前姶良カルデラの巨大噴火により

高温の火山灰や軽石・水蒸気などの火砕流が推積して20m~100mのシラス台地を成型して水に弱く崩壊しやすい。

薩摩藩(島津氏)について 鹿児島城(鶴丸城)は北に本丸、南に二の丸が位置していたが、単純な構造で防御には問題のある。 熊本城との比較表

| |

鹿児島城 |

熊本城 |

|

熊本藩は九州最強の薩摩藩を恐れて最強の城を作るが、なぜ防御の弱い城だったのか?城の裏山 城山と言うがシラス台地で

108mの高さあり絶壁な崖で敵は登れなく、台地には平な場所に曲輪を作り天守の代わりになる完璧な城となる。

城の裏城山のふもとは水が出るのは何故か?・・・城山はシラスが積もり水は浸透するが、ちょうどシラス前の水を通さない泥岩層が

あり、水が染み出すのも利点あり。市電の路線に乗って感じたことは鹿児島駅~いづろ駅まで道路湾曲しているのはなぜ?・・

江戸時代は海岸線であったので海を埋め立てして商人たちの建屋をあり、琉球や中国との貿易で幕末頃は50万両かせぐ

鹿児島市の繁華街である天文館付近には甲突川が流れており、流れを移動して約5万人の武家の住居にした。薩摩藩は4人に1人

は侍であり、特に郷中教育は下級武士を育てたのであり、西郷隆盛、大久保利通、大山、東郷、・・・多くの幕末志士が育つ

薩摩藩は外城制で各地に武士を定住させる独自の防衛ネットワークある。無数の城のようなものがあった

|

| 堀の幅 |

13m |

36m |

|

| 堀の深さ |

0.8m |

2.3m |

|

| 石垣の高さ |

6.6m |

21m |

|

| 櫓 数 |

2~4 |

70 |

|

| 天守 |

なし |

あり |

|

薩摩藩は海外からの侵略に備えてお台場を海岸線に作る(江戸より早く)が、そのお台場の石はなにか?シラスでは崩れるのでたんたど石で作る。たんたど石とは「溶結凝灰岩」で

火砕流(シラス)が堆積前のもので50万年前ので割れ目が多く加工しやすい柱状節理である。お台場以外で、藩主 島津斉彬は大砲製作するに反射炉をたんたど石を用いレンガも焼き

16mの煙突とする。機械工場の長さ77mで石作りであるがその石は小野石を使用、この場所は島津氏の別邸の仙厳園の中に工場棟をなぜ作ったのか?斉彬は近代化を進めるに

仙厳園に機械工場等を建て大砲製作するが、動力として水車で砲身を回して筒をドリルであける。動力になるには、仙厳園の裏は崖で水圧可能である。

水量は工場から4km離れた崖の裏側にある田んぼの用水がシラスが浸透して、たんたど石(溶結凝灰岩)の渓谷となっている場所を堰き止めて水路を作って

仙厳園の崖から激流で水車を動力として使用 このように薩摩藩は近代化が進み明治維新へと向かい、主役となった。

溶結凝灰岩(ようけつぎょうかいがん):火山の噴火によって空中に放出された噴出物が地上に降下した後に、噴出物自身が持つ熱と重量によってその一部が溶融し

圧縮されてできた凝灰岩の一種。

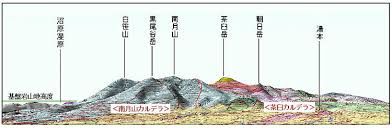

赤丸部分はカルデラ 赤丸部分はカルデラ |

加久藤カルデラ 34万年 小野石

機械工場外壁に使用

姶良カルデラ 2.5万年 たんたど石

反射炉、お台場

阿多カルデラ 11万年 山川石

島津斉彬公のお墓石

|

|

|

|

| ④ 萩はなぜ世界遺産になったのか? |

「萩」の初見は、天文19年(1550)といわれています。毛利氏が城下町を築くまで、萩の地は山陰の歴史の中で、軍事的にも政治的にもさほど重要でない場所でした。

毛利輝元(元就の孫)は、関が原の合戦において西軍の総大将として祭りあげられます。徳川方による毛利家に対する戦後の処分は、極めて厳しいものでした。

当主輝元は隠居し、所領はすべて没収され、改めて嫡男秀就に防府、長門の2ヶ国36万石が封じられました。そして、藩都を交通の不便な山陰の萩に移すことを命じれられたのです。

萩の町は、阿武川が河口近くで二股にわかれた松本川と橋本川に挟まれた三角州にあります。この三角州は東西、南北とも3km程で、平均の海抜高度はわずか2mの低地です。

現在は観光地で年間240万人が訪れる。歴代総理大臣者が4名(伊藤博文・山県有朋・桂太郎・田中義一)

三角州は海からの砂が積もり萩藩の重臣は高い地盤の強い場所に屋敷を構えた。碁盤の目のような整列した武家屋敷群である、そして石垣と白塀

低地は両河川氾濫原で田畑であったが、幕末に城内三の丸にあった藩校明倫館がこの場所(現明倫小学校)に移されています。明倫館は15000坪の敷地があり、今は低地のある所に

官公庁や駅が集まり萩の中心地となるがどうしてか?町作りの決め手は石でありそれは安山岩である。安山岩を用いて地盤強化して河川氾濫を防ぐ、建物の下地に使う

安山岩の採取場所は7km離れた海の淵に黒い安山岩が大量にあり江戸時代からの石切り場で運搬としては直線で2.5kmで船で運搬可能である。

安山岩は火山溶岩が流れてる、海にには平らな島がたくさんありすべてが火山島で、陸にも数か所火山活動していた。阿武火山群という。

もう一つの世界遺産の安山岩で作られた反射炉があるがすべて安山岩を使い製作する、反射炉は結果的に大砲は完成出来ず、

城下町を守る。内堀の内側の上級武家屋敷の武士はほとんど上京して移転その後建物は廃棄し空地となりが、夏ミカンを植えて果物として約20億円収入

明治期に官公庁は低地へ集結して上級武家の空地に移転なく現在も江戸と同じ区分けの道を保ちそして綺麗な塀を残されている。

以上なことで世界遺産となった。

那須 |

|

| ⑤ 那須は何故一大リゾートになったのか? |

那須は年間1400万人の観光客が訪れる、酪農・温泉・レジャー施設・別荘で超人気の観光地である。タモリさん千本松牧場へ馬車に乗って行く、東京ドーム178個分の広さで

明治26年に開場で牧場の内部に洋風の別荘がある、この牧場と別荘は松方正義 第4・6代総理大臣の所有である。その他明治期の華族達(山縣有朋・西郷従道・大山巌・

青木周蔵・乃木希典など ヨーロッパ貴族に憧れてなぜ那須に別荘を建てたのか?・・・・那須は明治初期までは壮大な土地が広がっていたが水が確保できない不毛の土地で、

ある江戸時代から住んでいる農家で畑を見ると 石ころだらけで1m掘っても石だらけ現在は農地改良された畑、なぜか?・・・・

那須は日本一の扇状地で4本の川があり、那珂川(なかがわ)、箒川(ほうきがわ)に挟まれた部分が扇状地です。

蛇尾川(さびがわ)は、扇状地特有の特徴を持った川、扇状地は、川が運んできた土や石からなる地形です。

水を確保すには?・・・・明治18年から70kmの水路を明治政府が全国から石工を集め最新技術で作った人工の水路です。日本3大疏水のひとつ、那須疏水

手作業ながら約5カ月という驚異的な早さで作られました。全工程の完成は2年で、 蛇尾川は一級河川にかかわらず通常は水は流れずに浸透していまう。その川の下に水道管通す

これは、華族農場に便宜を図ることが、大きな理由でした。那須疏水は、広い範囲の華族農場に行き渡りました。華族農場が増えると別荘地となり、大正15年御用邸も那須に建てる

那須町の娯楽エリアは標高800m所にあり、まず南ケ丘牧場へ・・昭和23年に満州引揚げで土地を入手して開拓、当時は大きい石がゴロゴロしていた。

それは、安山岩で火山で山体崩壊を起こした

標高から耕作は難しく、酪農の選択肢しかありませんでした。那須の開発には、温泉の存在が大きく関わりました。約2キロの場所に温泉地(湯治場)があったのですが、娯楽がなく、

牧場を見物に来る人が現れました。これに目をつけ、食事や乳製品の提供など、観光開発が始まったのです。

次に訪れたのはレジャー施設がある6km離れた”りんどう湖” 年間40万人の観光客来る、敷設の遊園地は、昭和40年に開業した、那須でもっとも老舗の観光施設で、

家族連れに人気のある場所です。

りんどう湖はどのようにして、生まれたのでしょうか?・・・・地形を見ると周囲には、こんもりした丘の場所がいくつかあります。噴火による山体崩壊のときに、山の形を維持したまま

流れ着いた”ながれ山”です。りんどう湖は、ながれ山をうまく利用して作られた、人工湖だったのです。目的は灌漑用水の溜池で観光にと箱根の芦ノ湖をみたてたレジャー施設となる

現在は那須ハイランドパーク、那須どうぶつ王国、那須サファリパーク、那須ガーデンアウトレット、那須ワールドモンキーパーク、那須アルパカ牧場など珍しい動物園が多くあり

|

|

那須の山々

|

| 那須の全体図 |

|

那須の川と扇状地 蛇尾川の那須疏水出口 |

|

|

| ⑥ 関門海峡はなぜ ”関門” ? |

世界の海峡との比較

| 海峡名 |

長さ |

海峡の最小幅 |

1日の船の航行 |

関門海峡は何故難所か?

1.幅が700mと狭く塩の流れが速い(10ノット、約20km)そして海峡がくねって見通し

悪く、海底の深さが浅い(昔、豊臣秀吉が座礁した記録あり)12m~14m

以上のような難所の海峡を航行する方法には

船は陸地に設置された導灯の前灯と後灯のオレンジ色の光が一直線に

重なるよう進路をとりながら関門海峡の中に入って来る。日本海から3基と太平洋から

2基と5基あるがこの方式は明治34年より設置

源平合戦での壇ノ浦戦い、宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島が有名

|

| ジブラルタル海峡(欧州とアフリカ) |

60km |

14km |

200隻 |

| マラッカ海峡(マレーシアとインドネシア) |

1000km |

37km |

350隻 |

| 関門海峡 (下関と門司) |

27km |

0.7km |

500隻 |

|

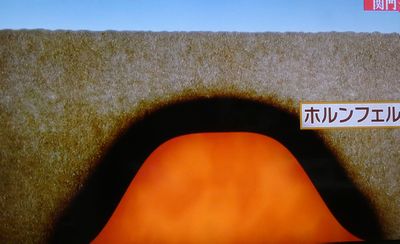

海峡はどうしてできたのか?

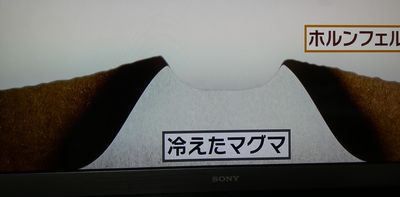

下関と門司は陸続きであった、6000年前にマグマが上昇して両方の陸地の山は泥岩(ホルンフェルス)で固いが、冷えたマグマは花崗岩となりもろい岩で浸食しやすい

|

|

|

花崗岩が浸食して海に

泥岩は山となり下関・門司

に残る、現在関門海峡の

底は今も花崗岩で積もり

浚渫船

(しゅんせつせん)で削除

している。

下左図 ピンクは花崗岩で

海峡である |

|

|

下関はフグ本番で伊藤博文がフグ料理を解禁したようだ、亀山八幡宮の

鳥居の神社名の看板”山” 部分の溝に昭和33年に野球ボールが

今も埋まっている

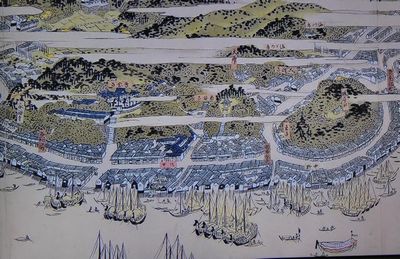

亀山八幡宮鳥居まで江戸時代は海であった。当時は西航路で北前船が

関門海峡を通って大阪~江戸へ行く航路であったが亀山八幡宮の近くに

海の関所があった。1000隻の船が停泊していた。左図

1866年フランスの地図には下関海峡と記載しているが、亀山八幡宮付近

は中心地であった。 |

|

| 第2回目は門司からの”関門”について |

門司は明治・大正時代の建物が多く残っている(日本銀行・日本郵船・三井銀行・三菱銀行・・・) 何故門司は明治になって発展したのか?

石炭の積出港として発展する 筑穂炭田 40% 国内および海外への積出、 大正14年に関門海峡と名前を変える。

交通網が発達し九州の玄関口は門司港駅となり、本州の終点下関で関門海峡連絡船で渡る、門司港駅の連絡通路が現在でも残っています。昭和16年に1日53往復

24000人の利用者がいた。 又、貨物車も直接貨物専用の船に乗せて移動させる。昭和11年に関門鉄道トンネル建設が始まる。

世界初の海底トンネルでも建設に立ちはだかた”関門”とは?

本州と九州 3.6km スタート門司駅から工事用の車両に乗ってトンネル内部を見ると、まず上りと下りトンネルが別々建設している理由は?

もしどちらが、トンネル内で問題でストップしたときに 片方だけで運用可能である。入口は四角となって450m-深さ12mの所からトンネル形状が

楕円で次に900m-深さ20mから丸形状になっている理由は何故?”関門”である

花崗岩により真砂帯で地盤が緩く崩れる恐れあり、初めてのシールド工法を取り入れるが現代の工法とはまったく違い手動で1年間で400m掘削と難工事であった。

深くなりことで気圧との闘いとなり、トンネルから地上に出るときは潜函痛(めまい・関節痛など)となるので減圧室に入って気圧を地上と同じなるまでしばらく部屋で休む

関門のその3

最も深い所は湧水が多く出ているが水の処理はどうするか?海底に出口扉があるが、開けると豆トンネルに出る・・・このトンネルの目的は

先導坑(先進導坑)と言う、つまり地質・地盤を調べて、本トンネル掘削に事前調査と機材運搬、工員通路等 排水坑である。

排水坑下図左の豆トンネルは門司・下関側に垂直の坑道からポンプで排水している

昭和19年上下開通完成 工事期間 8年間 シールド工機はトンネル内部に放置されている。 シールド工法は青函トンネル・ドーバートンネルに生かされた。

その後関門鉄道トンネル以外 昭和33年に車両専用・人道トンネル完成 昭和50年に新関門トンネル (新幹線) 3つのトンネル

関門橋は高速道路専用で昭和48年11月に完成 長さ:1068m 桁下から海面までは61 m

|

| |

| |