上京してから半世紀過ぎてリタイヤしてから、400年前に日本の中心になった江戸~明治~現在までどのように変貌したかを散歩しながら調べたい、

特に行ってない所と歴史の名所・旧跡をメインに歩きたいと思い2015年から江戸ウォーキング開始しました。

|

| |

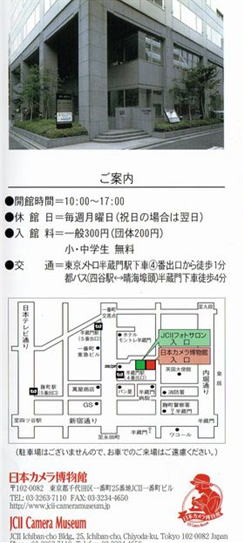

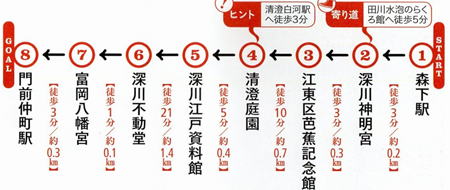

| 第11回 芭蕉の遺跡と古刹を訪ね庶民的な門前町へ |

都営新宿線森下駅下車深川明神宮へ、深川方面は初めて行くが下町風情が残る街、隅田川の淵にある芭蕉記念館

萬年橋を渡り清澄庭園へ、深川めしを食べて深川江戸資料館入場、滝沢馬琴誕生の地を通り深川不動堂、富岡八幡宮

参拝して東京メトロ東西線門前仲町駅から帰る。 動画撮影が主体で撮る |

2019年3月20日 妻同行

15000歩

晴天 |

|

|

|

深川神明宮

1596年~1615年)に創建された。当地を

開拓した深川八郎右衛門が伊勢神宮より

分霊を勧請し創建したという。

まだ地名がなかったため、徳川家康より

八郎右衛門の姓である「深川」を地名にせよと

命じられた。これが地名の深川の由来である

|

|

芭蕉記念館

芭蕉記念館は東北にも3館あり、江東区

1680年)それまでの宗匠生活を捨てて江戸日本橋

から深川の草庵に移り住みました。

芭蕉没後、武家屋敷内に取り込まれて保存されたが

明治、消失したが大正6年に「芭蕉遺愛の石の蛙」

(伝)が出土 東京府は、この地を「芭蕉翁古池の跡」

と指定しました

平成7年芭蕉記念館分館を開館しました

|

|

|

清澄庭園 |

清澄庭園 |

清澄庭園 東京スカイツリー |

清澄庭園

池の周囲に築山や名石を配置した回遊式林泉庭園で、東京都指定名勝に指定されている。

この地には元禄期の豪商・紀伊國屋文左衛門の屋敷があったと伝えられる。享保年間には下総関宿藩主・久世氏の下屋敷となり、ある程度の庭園が築かれたと推定されている。

1878年(明治11年)、荒廃していた邸地を三菱財閥創業者の岩崎弥太郎が買い取り、三菱社員の慰安と賓客接待を目的とした庭園の造成に着手。

大正記念館

大正天皇の葬儀のため新宿御苑にて用いられた葬場殿を移築した。戦災で失われ、貞明皇后の葬場殿の材料を使って再建された。

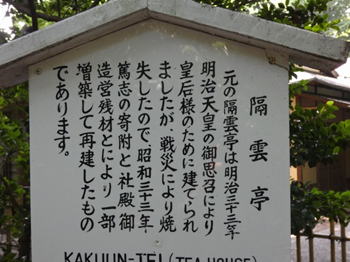

涼亭

1909年(明治42年)に建てられた数寄屋造りの建物。保岡勝也の設計。東京都選定歴史的建造物に選定されている。集会施設として利用可能。

|

|

富岡八幡宮 |

|

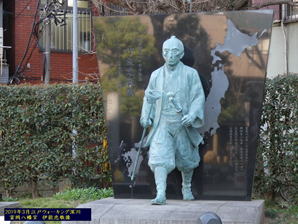

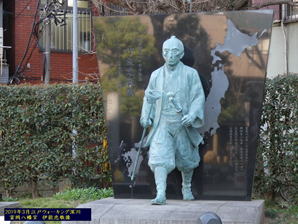

伊能忠敬の像 |

|

富岡八幡宮

江戸最大の八幡宮で、八月に行われる祭礼

「深川八幡祭り」は江戸三大祭りの一つ

主祭神:応神天皇 第15代天皇

1627年(寛永4年)、菅原道真公の末裔といわれる

長盛法印が神託により、当時永代島にと呼ばれた

小島に創祀したのが始まりとされる。

八幡大神を尊崇した徳川将軍家の保護を受け、

庶民にも「深川の八幡様」として親しまれた

江戸勧進相撲発祥の神社で、境内には「横綱力士碑」

をはじめ大相撲ゆかりの石碑が多数建立されている |

|

最近の事件

2017年12月7日、第21代宮司とその運転手が、

第20代宮司とその妻に日本刀で切られ、

第21代宮司は死亡し、運転手は重傷、第20代宮司は

妻を殺害した後に自殺した

深川不動堂

真言宗智山派の寺院であり、千葉県成田市にある

成田山新勝寺の東京別院である。

富岡八幡宮の近くに位置して今回は画像なく

動画画像が主体で撮影 |

|

|

|

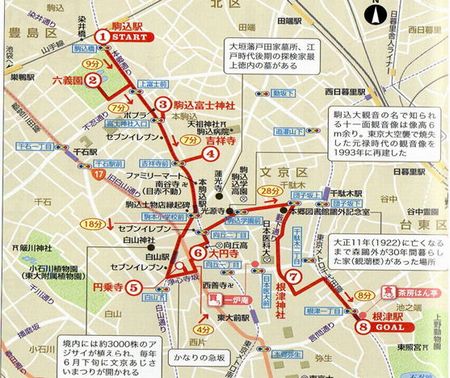

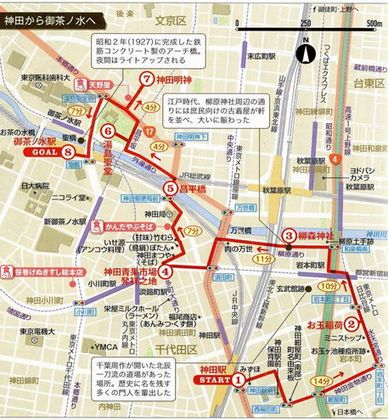

| 第10回 町人町を歩き、江戸城の鬼門を守る神田明神へ |

神田駅下車してお玉稲荷へ、靖国通り、昭和通りと歩き神田川へ、柳森神社、昌平橋を渡り湯島聖堂へ

昌平坂上がって神田明神参拝

今回は動画撮影が主体 |

2019年3月15日 妻同行

晴天 |

|

|

|

柳森神社 |

柳森神社 本殿 |

柳森神社

太田道灌によって江戸城の鬼門除けとして創建

柳森神社は小社ながら実に境内社が多い。

大正12)年9月の関東大震災において

社殿等を焼失

|

|

湯島聖堂 門 |

湯島聖堂 |

湯島聖堂

1690年)、江戸幕府5代将軍徳川綱吉によって

建てられた孔子廟であり、後に幕府直轄の

学問所となった。

「日本の学校教育発祥の地」の掲示がある。

|

|

鳥居 |

隨神門 |

神田明神

社伝によれば、天平2年(730年)、武蔵国豊島郡

芝崎村に入植した出雲系の氏族が、大己貴命を

祖神として祀ったのに始まる。

一ノ宮 - 大己貴命(オオナムチノミコトだいこく様)

縁結びの神様。祭神

二ノ宮 - 少彦名命(スクナヒコナノミコトえびす様)

商売繁昌の神様。

三ノ宮 -平将門(タイラノマサカドノミコトまさかど様)

除災厄除の神様。

神田祭は江戸三大祭りの一つである。

|

|

|

|

|

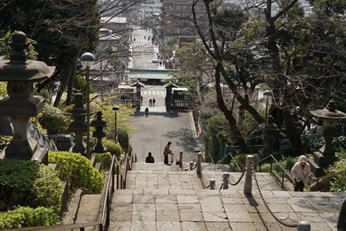

| 第9回 池上本門寺~旗の台~九品仏へ |

今日は池上本門寺と九品仏浄真寺へ散歩へ行きました。このお寺はいつか行ってみたいお寺である。

蒲田駅から池上線に乗換て池上駅で下車し、池上本門寺へ階段を上がると広い境内と本堂と五重塔が印象

桜の時期は花見のお客で混雑 、その後池上駅に戻り 旗の台駅下車して食事して東急大井町線に乗り九品仏駅へ

九品仏浄真寺へ

|

2017年6月27日 妻同行

晴天 |

|

池上本門寺

寺格は大本山、山号を長栄山、院号を大国院、寺号を本門寺とし、

古くより池上本門寺と呼ばれてきた。また日蓮入滅の霊場として

日蓮宗の十四霊蹟寺院のひとつとされ、七大本山のひとつにも

挙げられている。池上氏館の背後の山上に建立された

一宇を日蓮が開堂供養し、長栄山本門寺と命名したのが

池上本門寺の起源という。

池上氏館の背後の山上に建立された一宇を日蓮が開堂供養し、

長栄山本門寺と命名したのが池上本門寺の起源という。

10月13日に日蓮が没すると、池上宗仲は六万九千三八四坪を寺領と

して寄進し寺院の基礎が築かれ、以来「池上本門寺」と

呼びならわされている。日蓮の弟子・日朗が本門寺を継承した。

|

横浜駅(京浜東北線)  蒲田駅 蒲田駅  池上駅 池上駅  池上本門寺 池上本門寺

自由ケ丘 九品仏駅 九品仏駅 旗の台 旗の台 池上駅 池上駅

|

|

此経難持坂(加藤清正が寄進した石段 |

大堂(祖師堂) |

大堂(祖師堂) |

大堂(祖師堂)と後 本堂 |

五重塔(国の重要文化財高さ31.8m |

力道山のお墓 |

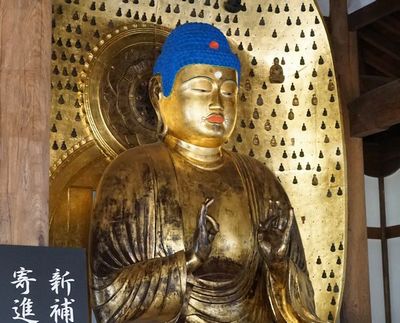

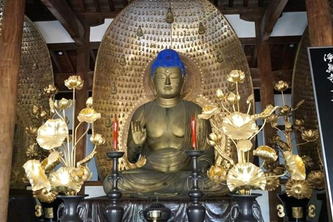

九品仏浄真寺 浄土宗

浄真寺の地は、もともとは世田谷吉良氏系の奥沢城であった。小田原征伐後同城は廃城となったが、

1675年に当地の名主七左衛門が寺地として貰い受け、1678年珂碩(かせき)が同地に浄真寺を開山した。

山号は「九品山」。「九品仏」(くほんぶつ)とは、一義的には、後述のとおり同寺に安置されている9体の

阿弥陀如来像のことであるが、一般には同寺の通称となっている。転じて、同寺の周辺の地区を

指す場合にも用いられる

「九品仏」の由来

広い境内の本堂の対面に3つの阿弥陀堂があり、それぞれに3体合計9体のそれぞれ印相の異なった

阿弥陀如来像が安置されている。この9体はそれぞれ、上品上生(じょうぼん・じょうしょう)、上品中生、

上品下生、中品上生、中品中生、下品上生、下品中生、下品下生という、浄土教における極楽往生の

9つの階層を表しており、これらをあわせて九品(あるいは九品往生)という。この九品の仏から、

浄真寺は通称「九品仏」と呼ばれている。

|

九品仏 修理に何体出していた |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第8回 明治神宮の花とパワースポット~東郷神社~ 新国立競技場建設まで |

原宿駅下車から明治神宮へ本殿は工事中であり、参拝して御苑へ、季節的に花の時期でスイレン・菖蒲咲きほころび綺麗

竹下通り避けて東郷神社へ、その後新国立競技場工事現場へ

|

2017年6月20日 妻同行

晴天 |

|

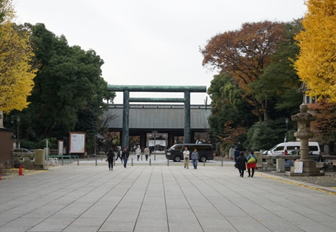

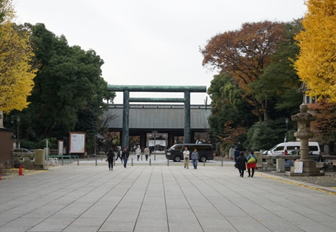

明治神宮

明治天皇と昭憲皇太后を祭神とする

約22万坪)に及ぶ広大な神域は、江戸時代初めには肥後藩藩主・加藤家の

別邸であり、寛永17年(1640年)より彦根藩藩主・井伊家の下屋敷となって

いたもので、この土地が1874年(明治7年)、井伊家から政府に

買い上げられて南豊島御料地となっていた

内苑は国費により政府が、外苑は献費により奉賛会がそれぞれ造営する。

内苑には代々木御料地、外苑は青山練兵場を最適とする。内苑が日本風で

あるのに対して外苑は西洋風であるのが特徴 聖徳記念絵画館 、

明治神宮野球場社殿は太平洋戦争末期の昭和20年4月14日

、アメリカ軍B29の空襲によって炎上した

|

横浜駅(東横線)  原宿駅 原宿駅  明治神宮 明治神宮  神宮御苑 神宮御苑

千駄ヶ谷 国立競技場 国立競技場 神宮球場 神宮球場 東郷神社 東郷神社

|

|

三ノ鳥居 |

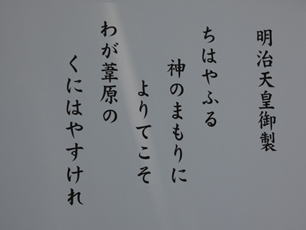

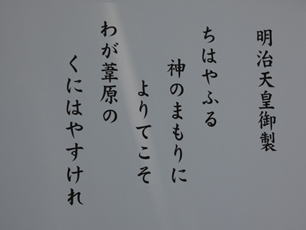

明治天皇の句 |

御苑

武蔵国の面影を今に留める御苑

御社殿の南側は、江戸時代は加藤家、井伊家の

下屋敷跡でしたが、明治時代に宮内省の

所管となり、南豊島御料也と呼ばれた。

その後、明治天皇がお身体

のお弱った昭憲皇太后の運動のためにと

遊歩庭園として明治26年に整備された。

|

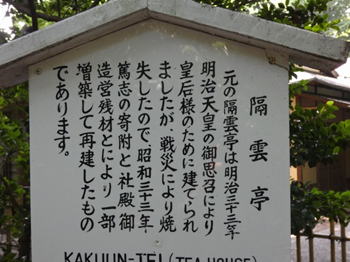

隔雲亭の説明看板 |

隔雲亭 休所 茶室 |

南池にスイレン咲く |

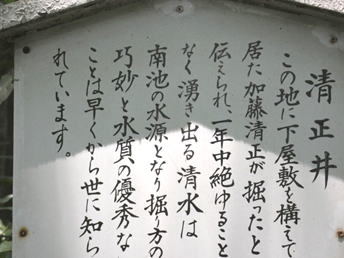

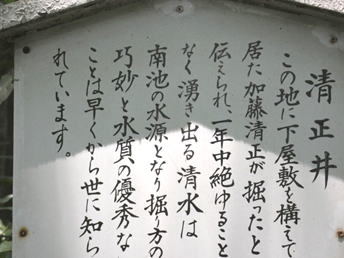

清正井の説明看板 |

井戸跡 今も湧き水 |

「清正の井戸」

テレビやラジオで紹介され話題になった、

都内でも有数の パワースポット して

知られています。

若い女性の皆さんが多くて並んでおります

位置は南池の菖蒲園を過ぎて一番奥にあります。

|

東郷結婚式場庭園 |

東郷神社 本殿 |

「東郷神社」

東郷平八郎が1934年5月30日に亡くなると、

全国から海軍省に東郷を顕彰する神社の創建の

要望と献金が相次いだ。

東郷神社は、日本の偉大な海の英雄・東郷平八郎が

祀られている神社です。現在結婚式場としも有名

重要文化財

太刀 額銘 吉房(附:海軍長剣拵) - 東郷平八郎佩用の

太刀吉房は鎌倉時代、備前福岡一文字の刀工で、

華やかな丁子乱れの刃文を得意とする。

|

下地施工中 |

地下の工事 |

「新国立競技場」工事

2020年7月東京オリンピック開催により新しい競技場

を作り直し着工2016年(平成28年)12月11日

開館開所:2019年(令和元年)12月21日

2020年7月東京オリンピックは世界的コロナ感染で

延期となる。

|

参考図 完成図 |

ミュージアムより |

工事半ばの画像 参考画像 |

|

|

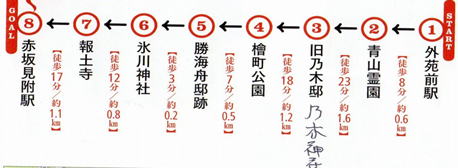

| 第7回 桜の青山霊園から上り下りイチョウの古樹がそびえる古社へ |

赤坂付近は東京でも坂が多いエリア、地下鉄銀座線 外苑前駅下車し青山通りから青山霊園へ、桜が咲く頃は綺麗で

花見の人も多くなる。国立新美術館前を上がり乃木坂駅方面へ旧乃木邸に行かず、乃木神社へ、モダンな建物が並ぶ

ミッドタウンや六本木を抜け氷川神社へ、赤坂見付へ

|

2017年6月2日 妻同行

晴天 |

|

|

|

青山霊園

1872年(明治5年)、美濃郡上藩(現在の岐阜県郡上市)の藩主・青山家の下屋敷跡に開設された。

当初は神葬祭墓地であった。(明治7年)9月1日、市民のための公共墓地となった。

明治維新の功労者や文学者・科学者・芸術家・政治家等の著名人墓所が数多くある。

秋山真之:海軍中将、秋山好古:陸軍大将、上原勇作 元帥陸軍大将、

大久保利通 内務卿、維新の三傑の一人、奥保鞏 元帥陸軍大将、加藤高明 内閣総理大臣 、

加藤友三郎 内閣総理大臣 、川上操六 陸軍大将

黒田清隆 内閣総理大臣 、小磯国昭 内閣総理大臣 、乃木希典 陸軍大将

、野津道貫 元帥陸軍大将、濱口雄幸 内閣総理大臣 、

山本権兵衛 海軍大将、内閣総理大臣・・・・・・

|

|

|

南部坂

忠臣蔵の大石内蔵助が雪の積もった坂を

浅野内匠頭の妻屋敷(氷川神社)に討ち入り

前夜に浪士の血判状を持って行くが

この南部坂を通る

|

赤坂氷川神社

赤坂氷川神社の場所は浅野内匠頭の妻の実家

広島藩浅野氏の支藩の三好藩5万石の下屋敷跡

将軍吉宗公により遷座 御祭神:素盞嗚尊 |

日枝神社 |

|

|

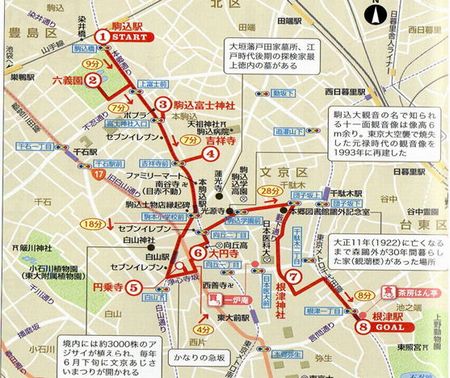

| 第6回 春爛漫の根津神社から六義園まで歩く |

今回は桜花終わり2週間後ツツジの花満開の根津神社と六義園へ散歩へ、地図の方向と逆からだよー 東京メトロ千代田線

根津駅から神社へ、鳥居をくぐるて見ると満開で色鮮やかな満開のツツジに圧倒され、社殿に参拝してから撮影に入る。

六義園方面に歩くと途中には多くのお寺があり、特に有名な吉祥寺に立ち寄って見学すると著名人のお墓があります。

六義園へ着いて、静けさの新緑鮮やかな中、滝見の茶屋でおにぎり食べて休んで園内を散歩

|

2017年4月20日 一人

晴天 |

|

|

行き方は逆方から散歩開始します。

|

|

|

根津神社

主祭神

須佐之男命(すさのおのみこと)

大山咋命(おおやまくいのみこと)

誉田別命(ほんだわけのみこと)

根津神社は今から千九百年余の昔、日本武尊が千駄木の地に創祀したと伝えられる古社で、

文明年間には 太田道灌が社殿を奉建している。

江戸時代五代将軍徳川綱吉は世継が定まった際に現在の社殿を奉建、

千駄木の旧社地より御遷座した。

東京十社の一社に数えられている。境内はツツジの名所として知られる。。ツツジ3000株

|

|

吉祥寺 (諏訪山)

群馬県の永源寺の末寺、神奈川県の最乗寺の孫末寺にあたる。曹洞宗の寺院

室町時代1458年に太田持資(太田道灌)の開基で江戸城内に青巌周陽を開山に招いて創建した。

江戸期には境内に後の駒澤大学となる学寮「旃檀林」(せんだんりん)が作られた。

多くの学寮(カレッジ)・寮舎を備え、常時1,000人余の学僧がいた。

寺堂は近代まで七堂伽藍を誇っていたが、東京大空襲で焼失

有名人の墓所

高島藩主諏訪氏/松前藩主松前氏/備中松山藩主板倉氏 - 板倉勝静

八百屋お七・吉三郎の比翼塚、 二宮尊徳の墓碑 榎本武揚

川上眉山(小説家) 町村信孝 - 政治家(平成政治家 各大臣を歴任)

|

文京区本郷は寺町で多くのお寺がある。養源寺、蓮光寺、常徳寺、徳源潬院、高林寺、天栄寺、養昌寺、洞泉寺、・・・・

|

六義園(りくぎえん)

六義園は、徳川五代将軍・徳川綱吉の側用人・柳沢吉保が、自らの下屋敷として造営した

大名庭園である。1695年(元禄8年)に加賀藩の旧下屋敷跡地を綱吉から拝領した柳沢は、

約2万7千坪の平坦な土地に土を盛って丘を築き、千川上水を引いて池を掘り、

7年の歳月をかけて起伏のある景観をもつ回遊式築山泉水庭園を

現出させた。甲斐国・甲府藩主であった柳沢家は、吉保子息の吉里期の

享保9年(1724年)に大和郡山に転封となるが、六義園は柳沢家の下屋敷として

幕末まで使用された。

明治の初年には三菱財閥の創業者・岩崎弥太郎が六義園を購入、維新後荒れた

ままになっていた庭園に整備が

施され、このとき周囲が今日見る赤煉瓦の塀で囲まれた。

春は枝垂れ桜とライトアップ 夏は裏側の樹木が多く水・滝があり涼しく木陰でゆっくりしてもいい、

秋は紅葉が 素晴らしくライトアップして幻想的な雰囲気な気分

|

|

大名の庭園 |

都心にない日本庭園 |

紅葉のベストポジション |

|

|

| 第5回 東御苑・北の丸公園・靖国神社の紅葉めぐり |

2016年12月1日友人と東御苑~靖国神社まで歴史と紅葉を楽しみにウオーキングしながら撮影します。

桜時期には2回行っていますが、秋には乾通りの一般公開時に紅葉見学に行きました。今回は北の丸公園の紅葉を撮影した。

東京駅下車して大手町ビル群に囲まれている平将門塚へ行きました。

|

2016年12月1日 友人同行

天気 晴天 |

|

東京駅 →平将門首塚 →大手門 →東御苑本丸 →二ノ丸 →

↓

↓

北の丸公園レストラン ←北の丸公園 ←北の丸工芸館 ←北枯橋門

↓

↓

田安門 → 靖国神社 → 遊就館 → 九段下駅

|

|

平将門 首塚 |

|

平将門 首塚について

伝承では、将門の首級は平安京まで送られ

東の市、都大路で晒されたが、3日目に夜空に

舞い上がり故郷に向かって飛んでゆき、

数カ所に落ちたとされる。

伝承地は数か所あり、いずれも平将門の首塚と

されている。最初の不可思議な現象は、

関東大震災で全焼した大蔵省庁舎の再建のため、

首塚を壊して仮庁舎を建設した僅か2年の間に、

大蔵大臣を始め関係者14名が亡くなり、

それ以外にも多くの怪我人・病人が続出したこ

とから仮庁舎を取り壊したことが始まりです。 |

これより北の丸公園

田安門 (重要文化財)

|

田安門入口

|

旧近衛師団司令部庁舎 現在は工芸館 |

北白川宮能久親王の像

|

大山巌 陸軍元帥 銅像 |

靖国神社 |

靖国神社 本殿 |

靖国神社の銀杏紅葉 |

大村益次郎 像 大村益次郎 像

|

|

|

| 第4回 秋の紅葉 皇居一般公開へ 坂下門~乾門~北桔梗門~平川門 |

2014年12月紅葉期間 5日間秋季皇居乾通り一般公開して来ました。連日3万人以上の見学者で桜田門付近まで並んでおりました。

2時間待ちでようやく坂下門から入る。1978年頃に妻と両母親を連れて二重橋を渡り一般参賀へ行った以来ですが、

今回は旧江戸城の遺構を背景に、他では観られない、皇居ならではの紅葉を楽しむものと二の丸側の石垣と堀を見たい

|

2014年12月3日 妻同行

天気 晴天 |

|

坂下門から入場 |

二重橋

奥の橋が二重橋という |

伏見櫓と十四間

1628年3代将軍家光の時代の江戸城修築に際して、

京・伏見城から移築したものと伝えられています(不明)

|

坂下門

坂下門は江戸城西の丸造営直後に築かれた門。

江戸時代には西の丸大奥に近く、西の丸の通用門

として利用されています |

宮内庁 |

富士見櫓 乾通りから見る |

道灌堀

1456年、扇谷上杉家家老・太田道灌が

上杉定正の命で築城

|

乾 壕

|

乾 門

明治時代に西の丸裏門を移築して、皇居通用門 |

北桔梗門から本丸へ

北桔橋(はねばし)門。奥に天守台が見えています。

かつて太田道灌の時代には、大手門が開けていた、

といわれます。徳川時代に桝形門となりましたが、

渡櫓門が撤去され、現在の高麗門だけが残ります。

|

平川壕と本丸北川石垣

此処の石垣は本丸直下にあり、一番の防御の堀と

石垣で見どころの堀と石垣

|

本丸側よりの富士見櫓 |

平川門

ここは大奥詰の女性専用の登城口だったとか。

|

平川門

死人や「阿呆払い」専用の不浄門もあります。

|

平川門 出口 |

|

2016年 桜田巽櫓

|

2016年ケネディー米国日本大使 就任で

|

本丸 西側にある松の廊下跡 |

|

|

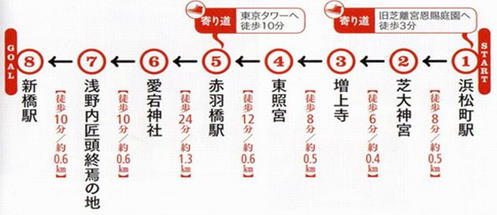

| 第3回 徳川将軍家の菩提寺とゆかりの古寺院社めぐり |

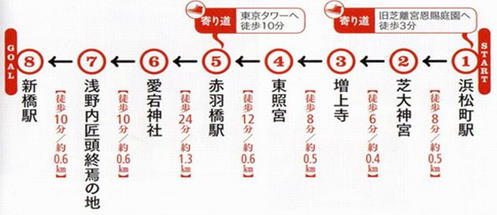

浜松町駅下車して芝離宮恩賜庭園へ何回も来園しましたが立ち寄る。芝大明宮へ、港区区役所で観光地図ゲットして

徳川将軍家の菩提寺増上寺へ、墓所をお参りして東照宮、暑い中、愛宕神社へ急な階段登り参拝しNHK放送博物館は

工事中で閉鎖 浅野内匠頭終焉の地付近道路工事中で看板だけ見て帰る |

2015年7月29日 一人散歩

天気良好、暑い日 |

|

本日は気温33℃と熱い日でした、天気良好で

歴史ある散歩コースで増上寺内部にある徳川

将軍家の墓所は初めて入る。

行きたかった愛宕神社、満足でした

|

|

|

芝離宮恩賜庭園は江戸期の明暦頃に埋め立てられ

1678年老中大久保忠朝の上屋敷を建て庭園を

造成するのが始まりで、その後数氏を経て、幕末には

紀州徳川家の芝御屋敷となります。明治になり

有栖川宮家の所有となるが、明治8年に宮内省が

買い上げて芝離宮となる。関東大地震にて壊滅するが

、翌年(1924年)昭和天皇の成婚記念として東京に

下賜され、復旧と整備され、一般公開される

|

芝大神宮は、伊勢神宮の御祭神、天照大御神(内宮)、

豊受大神(外宮)の二柱を主祭神としてお祀りしてる |

御鎮座は遠く平安時代、寛弘二年(1005年)

一条天皇の御代に創建された由緒あるお社です。

|

港区 区役所 |

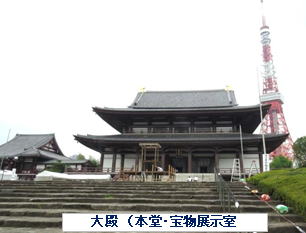

増上寺

空海の弟子・宗叡が武蔵国貝塚(今の千代田区麹町・紀尾井町当たりに建立した光明寺が増上寺の前進だという。その後室町時代の

1393年浄土宗第八祖酉誉聖聡(ゆうよしょうそう)の時真言宗から浄土宗に改宗した。通説では1590年徳川家康が江戸入府の折

、たまたま増上寺の前を通りかかり、源誉存応上人と対面したのが菩提樹となるきっかけだったという。

江戸城の拡張に伴い、慶長3年1598年、家康によって現在地の芝へ移された。

徳川家霊廟

増上寺には、徳川将軍15代のうち、6人(秀忠、家宣、家継、家重、家慶、家茂)が葬られている。第二次世界大戦前には台徳院(秀忠)霊廟、

崇源院(秀忠夫人)霊牌所、文昭院(家宣)霊廟、有章院(家継)霊廟が旧国宝(建造物)に指定されており、その壮大さは日光東照宮に引けを

取らないものだったが、昭和20年に2度の空襲があり3月10日に北廟68棟が被災、

続く5月25日に南廟28棟が被災し、その建造物群のほとんどを焼失した。現在は台徳院霊廟の門4棟と、有章院霊廟二天門、

文昭院霊廟奥院中門(鋳抜門)を残すのみであり、それらも現在は私有であり管理もままならず保存状態の悪さが目立つ。

|

|

6代家宣夫妻(文昭院・天英院):

7代家継(有章院):

9代家重(惇徳院):

12代家慶(慎徳院):

14代家茂(昭徳院):

家茂夫人和宮(静寛院):

|

秀忠廟の表門である台徳院霊廟門

豊受大神(外宮)の二柱を主祭神としてお祀りしてる |

徳川家康公を祀る東照宮

|

芝公園より東京タワー |

愛宕神社

山手線内では珍しい自然に形成された山である愛宕山(標高26m)山頂にある。京都の愛宕神社が総本社である。1603年(慶長8年)、徳川家康の命により創建。

また、徳川家康が信仰した。 勝軍地蔵菩薩を勧請し、愛宕神社を創建。

主祭神:火産霊命(ほむすびのみこと) 配祀:罔象女命(みずはのめのみこと)大山祇命(おおやまづみのみこと)・日本武尊(やまとたけるのみこと)

江戸の防火・防災の守り神として将軍の命を受け創建しました。寛永11年(1634)には徳川家光の御前で、四国丸亀藩の曲垣平九郎盛澄が騎馬にて

正面男坂(八十六段)を駆け上り、 日本一の馬術の名人として名を馳せ、当社石段は「出世の石段」と呼ばれた他、桜田門外の変の際には

水戸藩士の集合場所になったり、 大政奉還後の江戸開城の際には勝海舟と西郷隆盛との会談場所になったりと、数多くの歴史の舞台となっています。

愛宕山

天然の山としては東京23区内最高峰 25.7mの標高 NHKの前身の一つである社団法人東京放送局(JOAK)は、この愛宕山に放送局を置き、

1925年7月の本放送から 1938年のNHK東京放送会館への移行まで、この愛宕山から発信された。

出世の石段

現在でも「男坂」の急な石段は「出世の石段」と呼ばれている。

寛永11年1月28日)、徳川秀忠の三回忌として増上寺参拝の帰り、徳川家光が山上にある梅が咲いているのを見て、「梅の枝を馬で取ってくる者はいないか」と言ったところ、

讃岐丸亀藩の家臣(曲垣平九郎)が見事馬で石段を駆け上がって枝を取ってくることに成功し、その者は馬術の名人として全国にその名を轟かせた、

という逸話から来ている(講談や浪曲の定番、「寛永三馬術」で今も伝わる)。以降、出世の石段を馬で登った成功例は今までに3例存在する。

1例目は仙台藩で馬術指南役を務め、廃藩後曲馬師をしていた石川清馬

2例目は参謀本部馬丁の岩木利夫で、1925年11月8日、愛馬平形の引退記念として挑戦し、観衆が見守る中成功させた。

3例目は馬術のスタントマン、渡辺隆馬である。1982年、日本テレビの特別番組『史実に挑戦』において、安全網や命綱、保護帽などの安全策を施した上で32秒で登頂した。

階段登り正面に本殿あり

|

階段登り右側に池有ります

|

NHK放送博物館

残念で只今建物の改造中で展示中止と

なっており、今年12月より再開予定

浅野内匠頭終焉の地

奥州一関藩田村家上屋敷跡は現在道路

拡張により石碑は撤去されていた

|

|

|

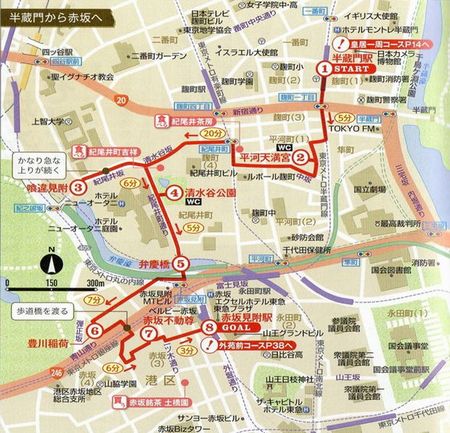

| 第2回 紀州・尾張・井伊の屋敷跡起伏に富んだ地形も楽しい |

大名屋敷の趣が今も残る紀尾井町周辺は、都心でありながらどこかゆったりとしている感じする所である。

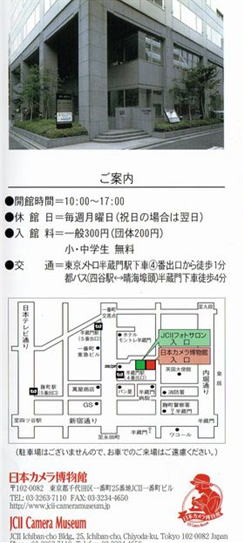

東京メトロ半蔵門線半蔵門駅下車してまず趣味のカメラ博物館に立ち寄り、新宿通りを渡り

平河天満宮お参りして紀尾井坂交差点から坂を上がり、上がりきった左側に食違見附があり江戸城の

外郭門である。ホテルニューオオタニは井伊家中屋敷跡、上智大学は尾張徳川家

中屋敷跡、清水谷公園やグランドプリンスホテルは紀州徳川家中屋敷跡です、紀尾井坂交差点付近で

大久保利通暗殺の場所、弁慶橋を渡って豊川稲荷、山王日枝神社へ |

2015年7月10日 一人散歩

天気良好、暑い日 |

|

本日は気温31℃と熱い日でした、

天気良好で歴史ある散歩コースで

大久保利通の暗殺場所が初めて

見ました。豊川稲荷・日枝神社も

初めてお参りしました。

|

|

|

|

| |

|

|

|

江戸平河城城主太田道灌公が、ある日菅原道真公

の夢を見て、1478年天満宮を建立 |

二代将軍秀忠公が現在地に奉遷されて徳川幕府を

始め紀州、尾張両徳川家、井伊家等の祈願所 |

撫で石牛は藤原道真が死んで牛車に乗せられ

牛が止まったところにお墓とすると遺言され

止まった所が現在の福岡の太宰府天満宮である |

参議院麹町議員宿舎 |

紀尾井坂交差点付近で明治11年5月内務卿

大久保利通が暗殺された場所付近 |

紀尾井坂を登るとホテルニューオオタニと上智大学

食違見附跡へ登る

|

食違見附跡を上がって遊歩道が整備され桜が多く

春には綺麗な場所である |

食違見附跡遊歩道から下を見ると堀を埋め立て

して上智大学の運動場になる |

尾張徳川藩中屋敷跡の碑 |

ホテルニューオオタニは井伊家中屋敷跡 |

清水谷公園は紀尾井坂と清水谷坂は一番低い所にあり

湧水が湧いていた。一帯が紀州徳川家中屋敷跡 |

清水谷公園内に大久保利通の哀悼碑碑ある |

弁慶橋 外堀り(弁慶壕)由来は江戸城普請の

大工弁慶小左衛門が神田を流れる藍染川に架けた

橋。その材料が使えている。 |

豊川稲荷(妙厳寺)は大岡越前守忠相の屋敷にあった

のを明治に現在の位置に移転する |

豊川稲荷は愛知県豊川稲荷の直轄別院

三大稲荷である。 |

半蔵門から赤坂までは多くの坂あり由来が柱に

記入されている

|

国道246号の歩道橋の上から赤坂交差点方面

三宅坂最終点 |

国道246号の歩道橋の上から渋谷方面で

右森は赤坂御用邸

|

|

|

日枝神社

日枝神社:東京都千代田区永田町二丁目にある神社。江戸三大祭の一つ、山王祭が行われる。 大山咋神(おほやまくひのかみ)を主祭神とし、

相殿に国常立神(くにのとこたちのかみ)、伊弉冉神(いざなみのかみ)、足仲彦尊(たらしなかつひこのみこと)を祀る。創建の年代は不詳である。

文明10年(1478年)、太田道灌が江戸城築城にあたり、川越の無量寿寺(現在の喜多院・中院)の鎮守である。川越日枝神社を勧請したのに始まるという。

徳川家康が江戸に移封されたとき、城内の紅葉山に遷座し、 江戸城の鎮守とした。慶長9年(1604年)からの徳川秀忠による江戸城改築の際、

社地を江戸城外の麹町隼町に遷座し、庶民が参拝できるようになった。江戸三大祭の一つ、山王祭が行われる。

参拝者階段入口 参拝者階段入口

|

裏参道は階段の他にエスカレートが |

国道246号の歩道橋の上から渋谷方面で

右森は赤坂御用邸 |

|

|

|

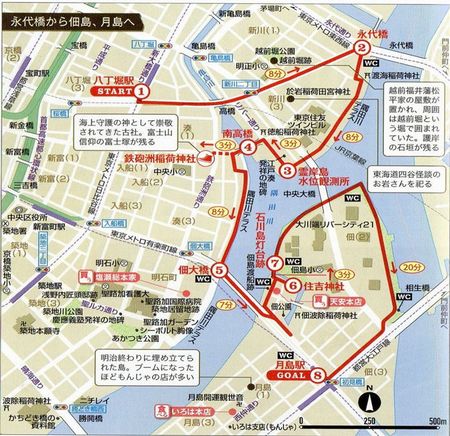

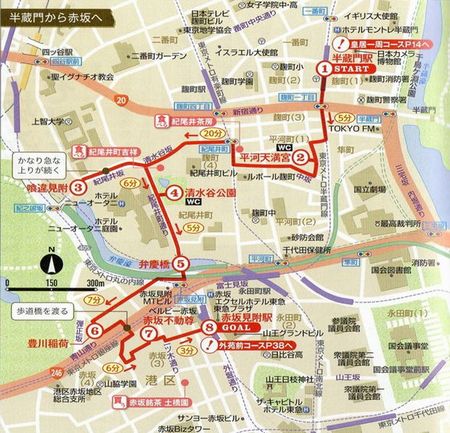

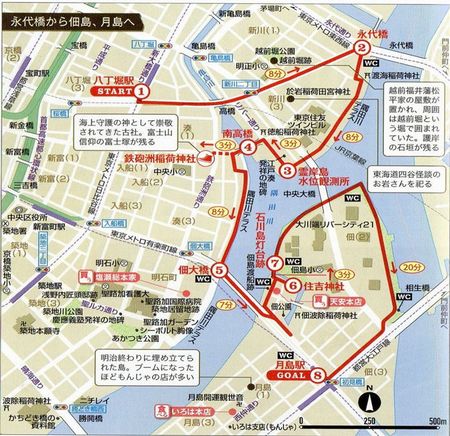

| 第1回 江戸のウォーターフロント 景色も雄大な隅田川河口散歩 |

東京メトロ日比谷線八丁堀駅下車して亀島川の高橋を渡り、永代橋へ隅田川テラスへ下りて綺麗に

整備された散歩コース、隅田川は明治~大正時代に現在の葛西を流れる荒川放水路ができるまで

荒川の本流だった川で、浅草から下流は大川と呼ばれていた。昭和に入ると水質の悪化で

近寄りがたかったが、近年は水質も改善され遊歩道のあるテラスが

整備されて絶好のウォーキングルートになった。

中央大橋の橋桁下の木陰で昼食のおにぎりを食べて涼しむ、宇宙船のような霊岸島水位観測所を

見て南高橋渡り、隅田川テラス歩き佃大橋へ |

2015年6月2日 一人散歩

天気良好、暑い日 |

|

本日は気温29℃と熱い日でした、

天気良好で地下鉄八丁堀駅を降りて

永代橋方面より反対の高速道路方面に

歩き、引き帰る。高橋を渡り、下町情緒の

ある路地があり越前堀公園を通り

永代橋入口右より下りて隅田川テラスを

散歩すると大川端パーシティー21の

マンション群見える |

|

隅田川テラス

高橋から南高橋を望む

高橋を渡った新川は越前福井藩松平家の屋敷が置かれ

周囲は越前堀という。護岸には石垣のこる

|

永代橋は大正15年に架けられた |

|

隅田川テラスより大川バーシティー21 |

永代橋はドイツの橋をモデルにした |

隅田川テラスの休憩場所に花咲く |

隅田川テラスより大川バーシティー21 |

南高橋から高橋を望む |

鉄砲州の路地下町風景 |

鉄砲州稲荷神社 海上守護の神 富士山信仰 |

佃大橋より大川バーシティー21 |

佃煮店の天安本店

佃は隅田川河口の2つの中州、佃島と石川島から

発展した街である |

石川島灯台跡 |

住吉神社8月の例会は神輿は勇壮 |

住吉神社 住吉三神、息長足姫命、東照御親命 |

石川島灯台跡より佃大橋望む 石川島灯台跡より佃大橋望む |

|

|

佃島は徳川家康が本能寺の変の際、

難儀している一行を助けたのが摂津国(大阪)

佃の漁師たちであり、家康が江戸に移ると

彼らを招き、隅田川河口の浅瀬を埋め立て

住まわせ、さらに東京湾での優先的な漁を

許した。その漁師たちが保存食として

作ったのが佃煮である。

今回は月島方面の散策はしてなく、

次回はもんじゃ焼きえを食べに行きたい |

|

| |

|

|

大村益次郎 像

大村益次郎 像

参拝者階段入口

参拝者階段入口

石川島灯台跡より佃大橋望む

石川島灯台跡より佃大橋望む