| |

| |

| |

| |

2025.11.に日本三大山城へ行きました

| 高取城(奈良)日本100名城(61番) |

高取城(奈良) |

高取城(奈良)

|

|

|

|

高取城の碑(二の丸)

標高583メートル、比高350メートルの高取山山上に

築かれた山城である。日本三大山城(備中松山城・岐阜県

岩村城・高取城) |

壺坂門跡

南北朝時代、南朝方であった越智邦澄が1332年に築城した

のが始まりと伝えられている。高取城は1580年に一旦は

廃城となった。大和国は秀長の配下となった。

|

壺坂門跡の石垣

秀長の重臣脇坂安治が入ったが、後に同じく重臣の

本多利久に与えられた。利久の子俊政は秀吉の直臣

となり1万5千石が与えられた。秀吉没後の混乱期に、

俊政は徳川家康についた。 |

|

| 高取城(奈良) |

高取城(奈良)大手門 |

高取城(奈良)

|

|

|

|

大手門跡

寛永17年(1640年)旗本の植村家政が2万5,000石の

大名に取り立てられ新たな城主となった。以後、明治維新

植村氏が14代って城主となった。 |

高取城の登城するルートは3ヶ所あり、①壷阪山駅から一升坂

、猿石、二の門、三の門、矢ノ門、矢場門、松ノ門、宇陀門、

千早門、大手門 2時間20分

②壺坂寺から壺坂口登城ルート1時間40分

③壺坂登城口まで車にて 1時間 今回は③コースにて登城

|

十三間多門跡

高取城は建物無いが石垣が立派に残っており圧巻です

25000石としては大規模の城である

|

|

|

|

|

|

| 2024年5月14日~19日まで滋賀県・兵庫県・徳島県・愛知県のお城巡りへ |

| 伊丹城(有岡城)(兵庫) |

伊丹城(有岡城)(兵庫) |

伊丹城(有岡城)(兵庫)

|

|

|

|

南北朝時代、摂津国人の伊丹氏によって建築、伊丹城が

日本最古の天守台を持つ平城、1574年11月28日)、

荒木村重によって攻め落とされ大改修し、有岡城に改称

|

荒木村重は後に謀反を起こし、黒田孝高(如水・官兵衛)

謀反をやめるように説得へ行が、当城内にあった牢内に

1年弱幽閉されていた。織田信長に滅ぼし去れ逃亡

|

天正11年(1583年)廃除となる。現在は当時の石垣

一部が残ってJR伊丹駅付近が城内となっている

城の範囲は南北1.7km、東西0.8kmで南北に細長く |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

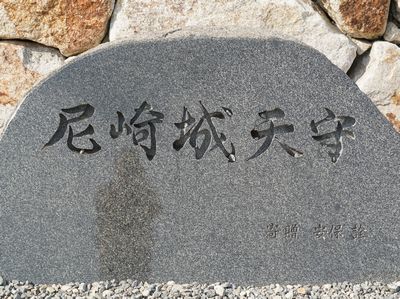

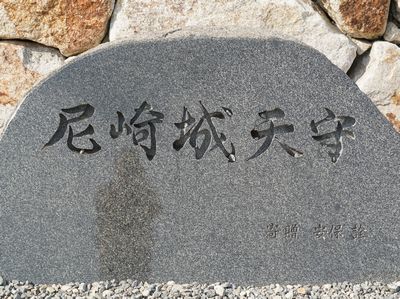

| 尼崎城(兵庫) |

尼崎城(兵庫) |

尼崎城(兵庫)

|

|

|

|

元和3年(1617年)、戸田氏鉄(うじかね)が5万石で

入封し築いた。3重の堀をもち、本丸には2重の付櫓を

2棟付属させた複合式の四重天守と3棟の |

三重櫓が上げられた。城主は、築城から廃城まで3氏12代が

入れ替わった。建部家-池田家-戸田家-青山家4代-

松平〔桜井〕家7代

|

平成30年(2018年)には資産家の寄贈による外観復元

天守が完成した。

|

|

| 徳島城(徳島) 日本100名城(76番) |

復元された鷲の門 |

腰曲輪

|

|

|

|

この地は鎌倉時代より伊予国地頭の河野氏が支配

1582年(天正10年)には土佐国の長宗我部元親が侵攻し

阿波が平定、1585年(天正13年)、豊臣秀吉の四国征伐

に勲功のあった蜂須賀家政(蜂須賀正勝の子)が |

阿波1国18万6000石を賜った。

江戸時代を通して外様ながら徳島藩蜂須賀氏25万7千石

の居城となり、明治維新を迎える。

|

吉野川河口の三角州に位置の標高61mの渭山に本丸を

配置して天守閣は建てられず、西二の丸、西三の丸

東二の丸に天守代用の御三階櫓が建てられた、

|

|

| 徳島城(徳島) 日本100名城(76番) |

黒門(大手門)枡形の石垣 |

堀と黒門

|

|

|

|

1526年(大永6年)、三好氏の重臣・安宅治興が築城

1581年(天正9年)の淡路討伐の際、羽柴秀吉に降り、

城は仙石秀久に与えられた。 |

徳島城は石垣が綺麗に整備されいる

|

月見櫓が建っていた。奥の橋は黒門(大手門)に架かる

下乗橋

|

|

| 徳島城(徳島) 日本100名城(76番) |

数奇屋橋 |

数奇屋橋

|

|

|

|

下乗橋

太鼓橋で殿様の住む御殿への出入り口で枡形の門で

厳重に守られていた |

徳島城の鬼門にあたる門で別門「不明門」という

城内での凶事の際以外には開かない門である

|

徳島城は明治初期に壊され、昭和の空襲により破壊

今回は午後6時頃に登城で本丸まで上がらず

|

|

| 洲本城(兵庫淡路)続日本100名城(164番) |

大手門付近 駐車場左側 |

腰曲輪

|

|

|

|

1526年(大永6年)三好氏の重臣・安宅治興が築城

1581年(天正9年)の淡路討伐の際、羽柴秀吉に降り、

城は仙石秀久に与えられた。 |

1585年10月に脇坂安治が城主となり、城の大改修を行った。

大坂夏の陣の後、徳島藩の蜂須賀氏の所領となる

|

壮大な総石垣、大石段、全国で数例しかない登り石垣など

があります。

|

|

| 洲本城(兵庫淡路)続日本100名城(164番) |

本丸大石段 |

本丸虎口

|

|

|

|

| 南の丸と右石垣は本丸台 |

階段の石垣で本丸虎口へ

|

本丸虎口直角に曲がり

|

|

| 洲本城(兵庫淡路)続日本100名城(164番) |

洲本城からの眺望 |

本丸

|

|

|

|

模擬天守と天守台

老朽化で天守閣には登れない、模擬天守は昭和3年に

築造された

|

洲本市の町並みと大阪湾 素晴らしい景観です

|

天守台から見る本丸跡で広い空間で

江戸時代は蜂須賀氏の所領となり、筆頭家老の

稲田氏一族を配置

|

|

| 龍野城(兵庫) |

埋門 |

隅櫓

|

|

|

|

明応8年(1499年)に塩屋城の龍野赤松氏・赤松村秀が

龍野に鶏籠山城を築いた。天正5年(1577年)に開城し

て赤松氏から豊臣秀吉の手に渡り、播磨平定 |

寛文12年(1672年)に脇坂安政によって龍野城が再建され

脇坂家外様→願譜代→譜代 53000石 初代は豊臣秀吉

に仕え、加藤清正と同じ七本槍の一人で

|

脇坂家3代目は譜代大名下総国佐倉藩主・堀田正盛の

次男・安政を養子として、以後譜代大名となり9代は老中

までになった名門

|

|

| 赤穂城(兵庫) 日本100名城(60番) |

本丸表門(復元)高麗門 |

二の丸門

|

|

|

|

赤穂城の前身となる城郭は、池田長政が慶長5年

(1600年)に築城したと伝わり、正保2年(1645年)に

浅野長直が赤穂へ入封、13年かかって完成し、 |

10の隅櫓門が12基、曲輪の延長は2847mに及んだ。

天守そのものは建築されなかった。

|

歴代城主

池田家:外様 3万5千石2代 浅野家:外様 5万石3代

永井家:譜代 3万2千石1代 森 家:外様 2万石13代

|

|

| 赤穂城(兵庫) 日本100名城(60番) |

本丸御殿の遺構と表門 |

天守台

|

|

|

|

表門入口の堀と石垣

浅野家3代の浅野内匠頭長矩は江戸城松の廊下で

吉良義央を切付けてて怪我させ即切腹と改易を宣告した。 |

浅野内匠頭長矩の仇討ちについて、城近くに大石神社

大石内蔵助の長屋門跡がある

|

天守台はりっぱな石垣となっているが天守閣は建設

されず、本丸御所はコンクリート盤上に部屋の間仕切りを

示し、坪庭跡には中高木を植栽。

|

|

| 赤穂城(兵庫) 日本100名城(60番) |

大手門 |

大手門(高麗門)二層隅櫓

|

|

|

|

本丸厩口門)

厩口門は、浅野家時代の呼び名で、森家時代には台所門

と呼ばれていました。 |

大手門が登城口になります。三之丸は堀の外側にあり

門は、虎口は内枡形をなし、東面する高麗門と南面する櫓門

|

大手隅櫓は大手門の北にある二重櫓で、大手門を監視

するための防御施設でした。

|

|

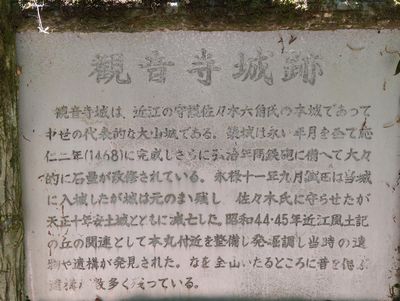

| 観音寺城(滋賀) 日本100名城(52番) |

観音寺城・観音正寺へ |

階段途中の石垣(門跡)

|

|

|

|

繖(きぬがさ)山(観音寺城・観音正寺)

観音寺城は近江源氏の佐々木氏、後に近江守護六角氏

の居城で、戦国時代の永禄期に浅井長政、織田信長に

攻められて六角氏は逃亡無血開城、その後は廃城となる。 |

観音寺城への登城登山口数ヶ所あります、今回は

観音正寺駐車場に止めて、キツイ400段の階段を登る

疲れを癒やすキンラン一輪咲いている

|

あ-登りキツイょ 足場も悪く昔の階段

誰もいなく3組だけすれ違う

|

|

| 観音寺城(滋賀) 日本100名城(52番) |

観音正寺 参拝 |

本丸への石垣

|

|

|

|

観音正寺からの展望

観音寺城・観音正寺への車での行き方は表門の駐車場

と五個莊ルート』裏駐車場あり、表からは車止め急な階段

裏ルート駐車場からは登りやすい道

|

観音正寺は天台宗で本尊は千手観音、

西国三十三所第32番札所、山号は繖山(きぬがささん)

創建時期は不明であるが11世紀平安時代には既に存在

入山料500円

|

濡佛(銅造釈迦如来坐像)の横を下り本丸へ

樹木が生い茂り整備されてない中を15分歩くと本丸

|

|

| 観音寺城(滋賀) 日本100名城(52番) |

裏虎口より本丸跡へ |

本丸のある看板

|

|

|

|

本丸の石垣

本丸跡は樹木が多く整備されてなく不満あり

|

今回は本丸まで到着して石垣の名物である平井丸、

潜り門、平井丸虎口、池田丸跡などには体力的に

キツイので中止した

|

今回の観音寺城としてまず登りから始まり大変な

道のりで、情報を詳細に調査してから登城すべき

だったと反省する

|

|

| 八幡山城(滋賀) 続日本100名城(157番) |

本丸周りは石垣が多く残り |

出丸 広場

|

|

|

|

本丸下の石垣

独立丘鶴翼山、通称八幡山(標高283m)の南半分

山上に築城された。安土城の焼失から3年後、1585年

(天正13年)築城を開始、豊臣秀次はは18歳で入城する

が3年しか八幡山城に居なかったと言われている。

|

築城から5年後(1590年)、秀次は100万石を領し清州へ

移封となり京極高次が城主となりましたが、1595年、秀次が

自刃後に八幡山城は廃城となる

|

八幡山城は廃城後は石垣だけ残り、出丸下の石垣は

1540年代のまま残っている。八幡山城の本格的な調査は

これから本格的に始まる

|

|

| 八幡山城(滋賀) 続日本100名城(157番) |

本丸の裏側石垣 |

北の丸より安土城と観音寺城を望む

|

|

|

|

北の丸の広場

山城部分は総石垣作りで、本丸、二の丸、北の丸、

西の丸、出丸がY字形に延びる放射状に配置され、

それぞれに高石垣で構築されている。

|

本丸周りが石垣を積んで今でも崩れなく残っている

|

左側低い山が安土城 高い山が観音寺城

|

|

| 八幡山城(滋賀) 続日本100名城(157番) |

瑞龍寺 |

出丸下の石垣(1580年代頃)

|

|

|

|

本末虎口門跡

昭和38年に京都より移築された瑞龍寺の門が

八幡山城の本丸虎口となっている。

瑞龍寺は日蓮宗唯一の門跡寺院です。

|

瑞龍寺

1596年(文禄5年)、豊臣秀次の生母(秀吉の姉)日秀尼公に

より、秀次の菩提を弔うため、後陽成天皇から瑞龍寺の寺号と

京都村雲の地に賜り創建され、昭和36年)に京都より この

八幡山へ主要建物が移築されました。

|

城下町は、安土城の城下町の町民を移して町づくり、

近隣の町村からも移住を促した。八幡堀は琵琶湖から

引いた八幡町の外に巡らし、八幡山の麓を八幡堀と塁で

囲み、その中に羽柴秀次居館や武家屋敷を配し、防御と

同時に運河として重視した。

|

|

| 安土城 日本100名城(51番) |

安土城 大手道 入り口 右側 前田利家邸跡 |

安土城 (豊臣秀吉邸跡)

|

|

|

|

安土城跡 碑

安土城は織田信長によって現在の安土山に建造され

標高約200mの安土山山上にあり、天正4年(1576年)

から3年有余をかけ完成した五層七重の、わが国最初の

天主閣を有する城。

|

大手道に入るまえに700円支払い直ぐに左側の広場は

豊臣秀吉の館跡で石垣が良し、と右側には前田利家の

館跡あり、上右側には元は徳川家康邸跡で現は摠見寺

本殿の建物あり,階段410段あり、途中には石仏を使用

|

織田信長公が天下統一を目標に天正四年(1576)

1月十四日重臣である丹羽長秀を総普請奉行に据えて

安土山に築城させる。岐阜城より京に近く、利便性良く

北陸・東海の要所である

|

|

| 安土城 日本100名城(51番) |

安土城 天主閣への階段 |

安土城 本丸跡 周りは石垣 |

|

|

|

黒金門跡

虎口(90度曲がって攻めにくい門で安土城の中でも

もっとも大きな石が使われている

黒金門は安土城の中心部に入る最初の入口である |

天主閣へ入る最後の階段で5重6階、地下1階の天主

高さは46m、43mの説

|

本丸広場となって千畳敷で回りは石垣囲まれ東西

約50m、南北約34mの東西に細長い敷地

天皇を迎える御殿もあったようです

奥から三の丸へ |

|

| 安土城 日本100名城(51番) |

安土城 天主閣から望む琵琶湖 |

安土城 二の丸跡の信長 本廟 |

|

|

|

天主閣跡

1582年(天正10年)に起きた本能寺の変の後、

まもなくして焼失、豪華絢爛の天主閣は3年にて焼失した |

天主台から見る琵琶湖と近江八幡の田園

本丸、天守台等に関してはまだ発掘途中である

|

安土城の二の丸跡と伝えられる場所に織田信長の

本廟があります。1583年(天正11年)2月に羽柴秀吉に

よって建立された |

|

| 安土城 日本100名城(47番) |

摠見寺跡より琵琶湖 |

摠見寺の山門 重要文化財 |

|

|

|

摠見寺三重塔 重要文化財

摠見寺は織田信長が安土城築城にあわせて建立した寺院、

天主崩落の際にも焼け残ったのですが、1854年

(安政元年)11月16日に火災により焼失してしまい、

現在は礎石のみが残されています。 |

摠見寺跡より琵琶湖を望む

江戸時代末期の嘉永7年大手道脇の伝徳川家康邸跡に

寺院を移し、現在に至るまで法灯を守り続けています。

|

天主閣から帰り道、織田信忠邸上から摠見寺跡へ

寺院跡の広場は展望良くゆっくり琵琶湖を望む

追加

織田信忠邸・森 蘭丸邸・織田信澄邸など碑があります

長谷川秀一邸跡には織田信雄とその子孫の供養塔 |

|

近畿編 平成28年4月5日~4月8日まで関西方面のお城巡りに行ってきました。春欄間で各お城の桜満開で

ライトアップが奇麗で特に姫路城は特別で何回見ても飽きない |

| 伏見城 |

伏見城 |

伏見城 |

|

|

|

伏見城

豊臣秀吉の隠居として建設慶長2年)に完成した

秀吉の死後、五大老筆頭の徳川家康が

入り政務をとった。

|

関ヶ原前に家康の家臣鳥居元忠ら石田三成に

迫られ自刃焼失した伏見城は1602年(慶長7年)

頃に家康によって再建され、1619年(元和5年)に

廃城とされた。

|

昭和36年に伏見桃山城キャッスルランド」が建設され、

その後倒産して京都に寄贈するが、耐震に問題があり

修復に高価格2012年10月時点では具体的に活用がない |

|

| 水口城跡 |

水口城跡 |

甲賀忍術館 |

|

|

|

水口城

3代将軍徳川家光が京都への上洛の際の宿館として、

道中の水口に築かせた。1682年(天和2年)に

加藤明友が2万石で入城し、水口藩が成立した。 |

水口藩歴代藩主

加藤家:(譜代格) 2万石(1682年 - 1695年)2代

鳥居家:譜代 2万石(1695年 - 1712年)1代

加藤家:(譜代格) 2万5,000石(1712年-1871年)9代

|

甲賀五十三家筆頭望月本家の旧邸

からくり仕掛け、忍者の道具等の展示や説明 |

|

| 伊賀上野城 日本100名城(47番) |

伊賀上野城 |

伊賀上野城 |

|

|

|

伊賀上野城

織田信雄(北畠信雄)の家臣である滝川雄利は

平楽寺の跡に砦を築いた。その後天正13年(1585年)

に筒井定次によって改修

|

慶長16年に徳川家康の命を負って藤堂高虎が拡張した

筒井家:20万石。外様 富田:外様。5万石(1595年-)

藤堂家:外様 27万950石 12代 |

大阪に続ぐ石垣の高さ約30mである |

|

| 伊賀上野城 日本100名城(47番) |

伊賀上野城 |

伊賀上野城 |

|

|

|

伊賀上野城 2024年11月7日 石垣のみ撮影

素晴らしい石垣

|

|

大阪城に続ぐ石垣の高さ約30mである |

|

|

|

2025年11月に2回目の登城しました

|

| 大和郡山城 続日本100名城(165番) |

大和郡山城 |

大和郡山城 |

|

|

|

天守台

前回の登城時には天守台は工事中で行けない状態

で今回は薬師寺より4kmと近い |

天守台より追手向櫓

正面は番屋カフェにて昼食をとる。広場には柿が豊富

|

天守台より薬師寺

|

|

| 岸和田城 続日本100名城(161番) |

岸和田城 |

岸和田城 |

|

|

|

岸和田城

羽柴秀吉の紀州征伐の拠点として再築城され。

豊臣秀吉は小出秀政3万石城主に

|

岸和田藩歴代藩主

小出家:外様 3万石→5万石(1600年~1619年)

松平〔松井〕家:譜代5万石→6万石(1619年~1640年)

岡部家:譜代5.3万石 (1640年~1871年) 13代

|

大雨の中で桜満開で綺麗な堀、天守は10:00よりで

登城せずライトアップも良いようで再度来たい

昭和29年天守再建、昭和44年城門と櫓再建 |

|

| 和歌山城 日本100名城(62番) |

和歌山城 |

和歌山城 |

|

|

|

和歌山城

豊臣秀吉の弟・秀長が築城して紀伊・和泉の2ヶ国を

治める普請奉行に藤堂高虎、補佐役に羽田正親、

横浜良慶を任じ、1年で完成させた。

|

紀州藩 藩主

江戸期は徳川御三家の一つ紀州藩紀州徳川家の

居城である。

浅野家:外様 37万6,000石

徳川家(紀州徳川家):親藩 55万5,000石11代

|

明治4年廃城令により解体もしくは移転、昭和10年国宝に

昭和20年に空襲により炎上、昭和33年により再建

平成18年御橋廊下復元開始 |

|

| 明石城 日本100名城(58番) |

明石城 |

明石城 |

|

|

|

明石城

徳川幕府が西国の外様大名の抑えの城として、

譜代大名たる小笠原氏10万石の居城として城郭を、

建設するよう、第2代・将軍徳川秀忠より築城命令された。

|

明石藩 藩主

小笠原家 、松平〔戸田)〕家 、大久保家、

松平〔藤井〕家、本多家、

松平〔越前〕家:親藩6万石→8万石(10万石格)10代

|

天守は建設なく櫓合計:20基、門合計:27棟あった。

現在の櫓は2つで明治34年- 巽櫓と坤櫓の修理 |

|

2024年5月16日8年ぶりに関西方面へ

| 姫路城 日本100名城(59番) |

姫路城 |

姫路城 |

|

|

|

姫路城 国宝

強風の中8年ぶりに姫路城へ70%以上が外国人

今回は西の丸だけ内部をみる |

姫路城の堀と石垣

2024年5月16日 撮影

|

現在の大手門(桐二の門) |

|

| 姫路城 日本100名城(59番) |

姫路城 |

姫路城 |

|

|

|

| 姫路城 三の丸広場 |

菱の門 |

西の丸より天主閣

|

|

| 姫路城 日本100名城(59番) |

姫路城 |

姫路城 |

|

|

|

姫路城 国宝

姫路城の始まりは、1346年の赤松貞範による

築城が有力戦国時代は黒田家、羽柴家が

城代となる、山陽道上の交通の要衝で姫路城は

本格的な城郭に拡張

|

姫路藩 藩主

池田家:外様 52万石3代、本多家:譜代15万石3代、

松平(奥平)家、松平(越前)家、榊原(松平)家

、松平(越前)家本多家、榊原家、松平(越前)家、

酒井家:10代

雨降りの中、突然に西の空から太陽出て城を照らす

|

昭和6年)1月、大小天守など8棟が国宝に指定

1993年世界文化遺産

平成大修理後ライトアップ奇麗、

中央の画像は夕陽照す

|

|

| 立雲峡より竹田城 日本100名城(56番) |

立雲峡より竹田城 |

立雲峡より竹田城 |

|

|

|

竹田城

永享3年(1431年)に但馬守護山名宗全(持豊)

によって築城され、太田垣光景が初代城主と

言われる伝承を紹介している。

秀吉は秀長を有子山城主に、秀長の武将で

ある桑山重晴を竹田城主にそれぞれ命じた。

|

江戸幕府の方針により、竹田城は廃城となった。

東に立雲峡を望む標高353.7mの古城山(虎臥山)

の山頂に築かれ縄張りは南北約400m、東西約100m。

|

立雲峡から撮影予定で山頂へ登る途中雨降り出し

山頂断念する。桜が両方満開で綺麗、立雲峡の

駐車場は天気悪いのか空き多い

|

|

| 福知山城 続日本100名城(158番) |

福知山城 |

福知山城 |

|

|

|

福知山城

小笠原長清の末裔とされる福知山地方の国人

塩見頼勝が、八幡山の脇に掻上城を築城した

のが始まりと言われる。丹波国を平定した

明智光秀が築城し、女婿の明智秀満を

城主とした。 |

福知山 藩主

江戸幕府歴代藩主

有馬家:6万石→8万石 外様、岡部家、稲葉家、

松平(深溝)朽木(くつき)家:3万2000石。譜代 13代

|

天守の石垣には宝篋印塔、五輪灯篭どの石造物が

大量に使用。

明智光秀は丹波を平定後に福知山城と

改名する。

|

|

| 丹波篠山城 日本100名城(57番) |

丹波篠山城 |

丹波篠山城 |

|

|

|

丹波篠山城

徳川家康は豊臣、西国諸大名のおさえとするのが

目的で築城を命じた。藤堂高虎が縄張を担当した。

普請総奉行を池田輝政が務め6か月で完成した。

|

歴代藩主

松平〔松井〕家、松平〔藤井〕家、松平〔形原〕家5代

青山家:譜代 5万石 (1748年 - 1871年)6代

|

明治6年) - 城郭の建造物が取り壊され始めた

昭和19年)1月6日 - 失火により大書院が焼失

昭和28年)頃 - 内堀が埋め立てられ、公園化が進む

|

|

| 追加画像 |

| 大阪城 日本100名城(54番) |

大阪城 |

大阪城 |

|

|

|

大阪城 1984年撮影

1583年に豊臣秀吉が築城後1629年徳川家康が修築

江戸時代は天領地となり、大阪城代が預かる

1665年落雷により天守火災消失し、その後天守はない

1931年復興天守建設(SCR)現代にいたる |

大阪城 天守閣 2025年11月撮影

今回で4回目の登城 全景を撮影するに大阪歴史博物館

10階へ、外人観光客が多く天守閣には登れず

|

大阪城 天守閣 2025年11月撮影

天気快晴、紅葉には1週間早いようで、石垣は素晴らしい

|

|

| 大阪城 日本100名城(54番) |

|

|

|

|

|

大阪城 大阪歴史博物館 10階より撮影

天守閣の後の高層ビルがきになる、石垣はみごと1 |

大阪城 南外堀の石垣と六番櫓

大手前芝生広場付近より撮影 櫓と石垣が堀水に映り良い |

大阪城 大阪歴史博物館 10階より撮影

大手門と内堀の石垣と天守閣 |

|

| 大阪城 日本100名城(54番) |

|

|

|

|

|

大阪城 大阪歴史博物館 10階より撮影

天守閣のズームアップ |

大手門前より千貫櫓と多門櫓

石垣が高く敵からの防御完璧である、千貫櫓

|

大手門付近の多門櫓と巨石が2つ配置

重要文化財 |

|

| 大阪城 日本100名城(54番) |

|

|

|

|

|

大手門枡形 多門櫓 重要文化財

右側に巨石2ヶ所 順位が4.5位

|

桜門 重要文化財

豊臣時代に桜並木があったそうで桜門となっている

本丸の入口で内堀を渡る |

蛸石 巨大 巨石 城内第1位

高さ:5.5m、横幅:11.7m、重さ:130t 岡山藩池田忠雄

|

|

| |

|

|