| |

| |

| 九州編2 |

2024年12月1日~5日 九州お城巡りへ行きました |

| 大野城 日本100名城(86番) |

大野城 日本100名城(86番) |

大野城 日本100名城(86番) |

|

|

|

大野城山頂の駐車場にある説明文

大和朝廷が新羅・唐連合軍の襲来から大宰府を防衛

するため、標高410mの四王子山に築いた山城。

|

日本の古代山城 665年築城

山頂を中心に馬蹄形状の尾根から谷を廻る土塁と石塁の

外周城壁は、約6.8キロメートルである。

玄清法印の墓:玄清法印は、766年に太宰府に生まれ17歳

で失明し盲僧となりると琵琶を弾いて人々を救いました。 |

山頂から望む太宰府天満宮と国立博物館

太宰府天満宮より登り口から大野城へ 太宰府口城門

から山頂へ

|

| 大野城 日本100名城(86番) |

大野城 日本100名城(86番) |

大野城 日本100名城(86番) |

|

|

|

太宰府政庁跡を望む

筑前・大野城(おおのじょう、おおののき)は大和朝廷が

朝鮮からの侵攻に備えて西暦665年から築城した

大規模な城郭(古代山城)

|

焼米ヶ原

この頃、6世紀から7世紀の朝鮮半島では高句麗・百済・

新羅の三国がしのぎを削っていました。

そんな中、日本(倭国)の大和朝廷(ヤマト政権)では、

蘇我氏を滅ぼした中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)らが、

645年に「大化の改新」行い国政改革を進めます。

|

百間石垣

大野城は土塁で囲んでいたがこの場所だけは石垣

を積んでいる、現存残っております

|

|

| 水城(みずき) 続日本100名城(182番) |

水城(みずき) 続日本100名城(182番) |

水城(みずき) 続日本100名城(182番) |

|

|

|

水城とは、博多湾から侵攻が予想される敵から太宰府を

護るために、土塁と水堀によって築かれた巨大な防御壁

663年の「白村江(はくすきのえ)の戦い」で、唐と新羅の

連合軍に敗れた日本が、国土防衛のために |

東門礎石と水城跡石碑

665年には大野城や基肄城といった古代山城が築かれ、

大宰府の防衛網が完成した。

全長1.2km・高さ約10m・最大幅80mの「土塁」 |

水城の全画像(参考図)

太宰府政庁へ行き、大野城へ

|

|

| 八代城 続日本100名城(190番) |

八代城 続日本100名城(190番) |

八代城 続日本100名城(190番) |

|

|

|

高麗門 本丸の正門

元和5年(1619)の大地震で麦島城が崩壊したため、

熊本藩主加藤忠広が幕府の許可を得て、城代の加藤正方

に命じて新たに.築かせたのが元和8年(1622)竣工の

八代城。城は元和8年(1622年)に竣工した。

別名:松江城、白鷺城

|

八代城の石垣と堀

寛永9年(1632年)6月に忠広が理由不明のまま改易されて

同年10月、豊前小倉藩37万石の藩主だった細川忠利が

肥後熊本藩54万石へ移封され、12月に熊本城に入城した。

熊本藩は一国一城令(1615年)の中では全国的にも異例の

ことであった。 |

大天守と小天守の石垣

1646年筆頭家老松井興長を八代3万石に移封して八代城

城主とし幕末まで続く

画像の奥は北の丸があった所で現在松井神社

|

|

| 八代城 続日本100名城(190番) |

八代城 続日本100名城(190番) |

八代城 続日本100名城(190番) |

|

|

|

八代宮

明治維新以降、南朝の功労者を祀る神社の創建運動が

各地で起こり、懐良親王の墓所のある八代の住民からも、

懐良親王と良成親王を祀る神社を明治17年に創建

元々は石垣であり八代宮を建設するに石垣を崩して橋

|

大天守の跡

天守は加藤正方の渾身の作であり、築城時は本丸の北西隅

に4層5階の大天守高さ11メートルがそびえ、2層3階の

小天守(高さ9.7メートルと渡櫓で連結していた。

落雷によって焼失し、以後一度も復元されていない。 |

廊下橋

本丸北口は「埋門」と言い、九間櫓と唐人櫓に挟まれた

低い通路を通って裏桝形門(廊下橋門)に至る。

これは北の丸とを結ぶ搦手口で、廊下橋が架けられていた

八代城は建物はないが、石垣は素晴らしい |

|

| 佐賀城 日本100名城(89番) |

佐賀城 日本100名城(89番) |

佐賀城 日本100名城(89番) |

|

|

|

鯱の門(しゃちのもん)重要文化財

鎌倉時代から戦国時代にかけて、肥前の戦国大名

龍造寺氏によって築かれた村中城が、慶長期に鍋島氏

による拡張・改修により、現在の佐賀城の姿になった。

別名: 村中城、佐嘉城、栄城、沈み城、亀甲城

|

石垣と天守台

城郭の構造は輪郭梯郭複合式平城である。

幅50m以上もある堀は、石垣ではなく土塁で築かれている。

攻撃にあった際には多布施川より送り込んだ大量の水に

よって本丸以外を水没させ敵の侵攻を防衛する仕組みに

なっていたことから、「沈み城」とも呼ばれてきた。

|

鯱の門(しゃちのもん)本丸側

鍋島家は龍造寺の家臣であったが、龍造寺隆信の戦死後

、義弟である。関ヶ原では西軍に与したが、同じ西軍の

立花宗茂を攻略することで徳川家康より所領を安堵された。

鍋島直茂は嫡男の勝茂に龍造寺家の家督を引き継がせる

形で佐賀藩35万7千石を手にし、名実ともに大名となった。

|

|

| 佐賀城 日本100名城(89番) |

佐賀城 日本100名城(89番) |

佐賀城 日本100名城(89番) |

|

|

|

24ポンドカノン砲(複製)

佐賀藩の有名な藩主は鍋島直正が有名で幕末期

科学技術の研究機関を創設し、鉄鋼、加工技術、大砲、

蒸気機関、電信ガラスなどの研究・開発・生産を行いう

カノン砲は幕府へ50門納品してお台場に設置する

|

本丸御殿(佐賀城本丸歴史館)

10代藩主の鍋島直正(斉正)が再建した本丸御殿を復元

平成16年に完成、かなり広く見応えある

幕末は11代藩主の直大が新政府から北陸道先鋒に任命

されて、佐賀藩兵も戊辰戦争に参加する

|

佐賀城本丸の現在風景

現在は佐賀県庁、学校、県立博物館・美術館等があり

鯱の門と本丸歴史館のみと石垣と堀だけが面影残す

明治初期の副島種臣、江藤新平、大隈重信、大木喬任、

佐野常民、島義勇、田中久重

江藤新平と島義勇は佐賀の乱の中心人物

|

|

| 久留米城 続日本100名城(183番) |

久留米城 続日本100名城(183番) |

久留米城 続日本100名城(183番) |

|

|

|

室町時代後期の永正年間(1504年 - 1521年)にこの

地の土豪が篠原城と称した砦程度のものを築いたのが

始まり、1587年(天正15年)、豊臣秀吉が九州を平定

すると、13万石で小早川秀包(毛利元就九男)城主 |

秀包がキリシタン大名で関ヶ原の戦いで西軍についたため、

戦後改易となった。筑後国には田中吉政が32万5千石で

封じられ柳川城を本城としたが無嗣子により田中家は改易と

なった。その所領は分割され、 |

久留米を含む筑後中部・北部の21万石は有馬豊氏の所領と

なった。有馬家の始まりは播磨の名門、赤松家四代円心則村

の三男播磨(兵庫県)守護職赤松則裕でその子義裕が摂津の

有馬郡を配され、有馬と名乗るようになった |

|

| 久留米城 続日本100名城(183番) |

久留米城 続日本100名城(183番) |

久留米城 続日本100名城(183番) |

|

|

|

冠木御門(かぶきごもん)

本丸の大手虎口にあった桝形門

北西側の筑後川を天然の堀とし、比高差約15メートルの

川沿いの丘陵の頭頂部を平坦にして本丸が築かれ、 |

本丸跡に篠山神社

その南側に二の丸と三の丸、外郭(四の丸)、柳原が

配された連郭式平山城であった。天守はなく、本丸に二重の

多聞櫓で連結された三重櫓が各隅に7棟配されてい |

東御門跡

久留米城跡は冠木御門側の石垣と東御門跡側一部だけ

昔の面影があるが建物無し

|

|

| 吉野ヶ里 日本100名城(88番) |

吉野ヶ里 日本100名城(88番) |

吉野ヶ里 日本100名城(88番) |

|

|

|

入口直ぐあるマスコット東口

全長2.5kmの壕に囲まれた日本最大規模の弥生時代

の環壕集落跡です。昭和61年)からの発掘調査によって

発見された。現在は国営吉野ヶ里歴史公園として公開

|

北内郭 主祭殿

天の浮橋より撮影の北内郭、環壕入口を通り展示室へ

多くの出土品が陳列あります、大型の甕棺墓棺

(かめかんぼ)と土器や武器が展示

|

南内郭

南内郭は物見やぐら4棟や王たちの家、煮る炊き屋

住居が20棟復元

|

|

| 吉野ヶ里 日本100名城(88番) |

吉野ヶ里 日本100名城(88番) |

吉野ヶ里 日本100名城(88番) |

|

|

|

|

物見やぐら

物見やぐらから公園全体見る

|

北内郭 主祭殿

北内郭は吉野ヶ里集落の中で最も重要で神聖な場所とされ

ており、当時祭りや会合等で使用する建屋で3階には女神官

がお祈り場所 |

北内郭 主祭殿の中

北内郭の2階での王様と役員たちの重要会議の様子

を再現している

|

|

| 知覧城 続日本100名城(198番) |

知覧城 続日本100名城(198番) |

知覧城 続日本100名城(198番) |

|

|

|

|

知覧城説明盤

初めてここに城を構えたのは平安時代末期の頃の

郡司・知覧忠信と言われる。

室町時代、足利尊氏の下文によって島津忠宗の

三男・佐多忠光がこの地の領主となった。

|

知覧城入口付近

シラス台地を利用した南北800メートル、東西900m、

面積45万平方メートルという壮大な城郭、大きな谷を空堀と

して利用し、本丸以外の曲輪は二重の深い空堀で更に

囲まれていた。 |

知覧城のジオラマ(参考)

今回は連日の雨でぬかるんで登城道が判らなかった

次回に再チャレンジする予定

|

|

| 鹿児島城 日本100名城(97番) |

鹿児島城 日本100名城(97番) |

鹿児島城 日本100名城(97番) |

|

|

|

|

| 御楼門

|

御楼門 |

御楼門 |

|

| 鹿児島城 日本100名城(97番) |

鹿児島城 日本100名城(97番) |

鹿児島城 日本100名城(97番) |

|

|

|

|

鹿児島城の本丸跡にある黎明館(れいめかn)

鹿児島城(別名:鶴丸城)は以前に何回も登城しましたが

令和2年に御桜門が完成してから初めて行きました

|

石垣に残る西南戦争の際についたといわれる弾痕

御櫻門入って石垣に無数の銃弾、砲弾跡があります

ここだけでなく鹿児島城の石垣のあらゆる所にもある

|

御楼門復元

鹿児島城(通称:鶴丸城)の本丸の大手門。明治6年に

火災で焼失しましたが、城山を背景に、国内でも最大級の

荘厳な門でした。復元され、高さ・幅ともに約20m |

|

| 四国編 |

2015年4月7日より四国のお城巡りに行きました。四国には 現存天守12の内4天守があり、

国の重要文化財となっています

|

|

| 松山城 日本100名城(81番) |

松山城 |

松山城 |

|

|

|

|

| 松山城 別名:金亀城、勝山城 重要文化財

2015.4.7撮影連郭式平山城

伊予松山にある城で1852年に建築された

3重3階地下1階築城主は加藤嘉明で

現存12天守の1つで、天守を含め21棟が国指定の

重要文化財に認定されている。

|

松山藩歴代藩主

1602年~1627年:加藤嘉明 20万石

1627年~1634年:蒲生家 24万石

1637年~幕末:松平(久松)家 15万石 久松家は

家康の 母於大の方の異兄弟の子松平定行が

初代松山藩主

|

松山城に登城するにはロープウェーかリストに乗る

天気は曇りでいまいち撮影には適しないが、

桜花が散り中々いいものであった。

|

|

| 大洲城 日本100名城(82番) |

大洲城 |

大洲城 |

|

|

|

|

| 大洲城 別名:比志城、地蔵ヶ嶽城、大津城

愛媛県大洲市にある。初期の築城主は宇都宮家、

江戸初期に藤堂高虎により改修、近世城郭としての

体裁を整えた。明治に入りほとんどの建物が

解体される。現在の天守・櫓は平成16年に

木造として忠実に再建

|

大洲藩歴代藩主

江戸初期は藤堂高虎の領地であった

1608年~1617年:脇坂家 外様 5.3万石

1617年~幕末 :加藤家 外様 6万石

初代加藤貞泰は豊臣家臣で関ヶ原では西軍に属し

ていたが、東軍に寝返り功績を挙げる

|

近年の天守は鉄筋コンクリート造りが多いが、

大洲城の再建では明治期の構造図が残っており

忠実に再建している。撮影は曇りで残念であるが。

対岸の川岸より撮影が良いでしょう。

|

|

| 宇和島城 日本100名城(83番) |

宇和島城 |

宇和島城 |

|

|

|

|

宇和島城 重要文化財 連郭式平山城

愛媛県宇和島市にある。現存12天守の1つで

築城は941年に橘遠保が砦を築くが、

戦国時代1595年に藤堂高虎が7万石で入城して

大改修し1601年完成 別名:懸川城、懸河城

|

宇和島藩歴代藩主

1608年~1613年:富田家 外様 12万石

1613年~1614年:幕府領

1614年~ 幕末:伊達家 外様 10万石

伊達家の初代は仙台藩伊達政宗の長男

|

登城するにはかなりきつい坂と石段があり、

小振りな天守天守閣からの展望はいいです。

|

|

| 中村城 |

中村城 |

高知城 |

|

|

|

|

|

2015.4.8 平山城

土佐四万十市にある城であるが郷土資料館として再建

関ヶ原の戦い後に山内一豊が土佐一国の大名となり

弟の康豊が入城するが、一国一城令で廃城となる

|

現在の四万十市郷土資料館として二の丸に

天守閣風に造られる。

|

高知城のライトアップ撮影、まだ八重桜満開で

三の丸広場で夜桜飲み会でにぎわい

|

|

| 高知城 日本100名城(84番) |

高知城 |

高知城 |

|

|

|

|

|

2015.4.8連郭式平山城 重要文化財

土佐藩の居城 別名:鷹城

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで功績挙げた

山内一豊は土佐24万石与えられ浦戸城に入るが狭く

1603年に新地に築城2代藩主時代に高知と名変更する

|

土佐藩歴代藩主

戦国時代は長宗我部家が収めていたが徳川との

敵対で取り潰しとなり、山内家が幕末まで

16代藩主として続く

|

天守以下15棟が国の重要文化財

に認定され、本丸御殿が現存するのと、

追手門と天守が同時に見えるのは

高知城だけである。ライトアップの撮影もいい

|

|

| 丸亀城 日本100名城(78番) |

丸亀城 |

丸亀城 |

|

|

|

|

丸亀城 連郭式平山城

室町初期に細川家家臣の奈良元安が築城する

豊臣時代に生駒家が讃岐17万石で丸亀は支城と

なり、日本一の石垣が有名 別名:亀山城、蓬莱城

|

丸亀藩歴代藩主

1602年~1640年:生駒家外様17万石生駒騒動で改易

1641年~1658年:山崎家 外様 5万石 改易

1658年~ 幕末 :京極家 外様 6万石

|

石垣の見応えは日本のお城の中で一番であり、

天守台よりの展望もいい、天守は小振りながらも

重要文化財である今回、二の丸広場の桜満開で

綺麗だった。

|

|

| 高松城 日本100名城(77番) |

高松城 |

高松城 栗林公園 |

|

|

|

|

|

高松城 平山城 別名:玉藻城

高松市の官庁街にある城でお堀廻りに電車走る

築城は1588年に生駒親正で17万石賜るが

明治に天守は廃城され、その他の建物は

戦争の空襲で焼失

|

高松藩歴代藩主

1587年~1640年:生駒家 外様 17万石

1640年~ 幕末 :松平(水戸)家 親藩12万石11代

初代藩主の頼重は水戸藩初代の長男で

水戸黄門の兄である。光圀は水戸本家3代を兄の

子を後継とし、高松藩の2代を自分の長男とした

|

栗林公園

高松城は現在太守台の石垣等の工事している。

4つに櫓(月見櫓、水手御門・渡櫓、東の丸良櫓等)が

国の重要文化財に認定

栗林公園は生駒氏が造園して、高松松平家の5代で

100年掛けて完成した高松藩別邸として使われる。

|

|

| 今治城 日本100名城(79番) |

今治城 |

今治城 |

|

|

|

|

今治城 輪郭式平山城

愛媛県今治市にある名城で、1602年より藤堂高虎が

築城開始1604年に完成、日本三大水城

(高松城・中津城・今治城)である当初は城門9ヶ所、

櫓20ヶ所あり、別名:吹上城、吹揚城

藤堂高虎の像と天守

|

今治藩歴代藩主

1600年~1608年:藤堂高虎家 外様 20万石

1635年~ 幕末 :松平(久松)家 譜代 4万石

初代松平定房は定勝の五男で松山藩主定行の弟である。

つまり、家康の甥となる

|

堀は今でも海水を引きこみフグや鯛が泳いでいる。

雨の中ライトアップが綺麗、天守のは多くの甲冑が

陳列され見ごたえあり、堀に映る画像もいいが、

天気が曇りで残念

2015..4..10 撮影 |

|

| 九州編 |

2014年4月8日より九州お城巡りに行きました |

| 唐津城 続日本100名城(185番) |

唐津城 |

唐津城(虹の松原) |

|

|

|

|

|

唐津城 連郭式平山城 別名:舞鶴城

唐津城で撮影スポットの船着き場で対岸に大きい

駐車場唐津城は当時は海に突き出した城で陸

からの攻撃は困難1966年5層5階の模擬天守が築かれた

|

唐津藩城主

寺沢家2代 8.5万石で改易、その後大久保家

松平(大給)家、土井家、水野家、小笠原と続く

8万石~6万石

|

天守に行くには駐車場正面から左半周するとエレベータ

が有ります。画像は天守閣より日本三大松原である

虹の松原を望む、全長4Km 幅500mで江戸初期より

寺沢家が植えたもの

|

|

| 平戸城 日本100名城(90番) |

平戸城 |

平戸城 |

|

|

|

|

平戸城 梯郭式平山城

現在天守と2つの櫓がある。

平戸港を見下ろし、対岸の九州本土を望む平戸瀬戸に

突き出た丘陵上にある。三方を海に囲まれ

天然の堀としている。 |

平戸藩城主

松浦家 外様 6万石幕末まで12代続く

画像は北虎門櫓 |

南側の高校の上の国道より天守閣と2つの櫓を見る

北側の下には平戸観光センターが有ります。

1962年模擬天守及び復興の見奏櫓・乾櫓・

地蔵坂櫓・懐柔櫓が建てられた。 |

|

| 島原城 日本100名城(91番) |

島原城 |

島原城 |

|

|

|

|

有明海に臨み、雲仙岳の麓に位置する。

城郭の形式はほぼ長方形の連郭式平城で、

高く頑丈な石垣が特徴 1964年天守復元

画像は城内より天守閣を仰ぐ、5層の美しい城である

|

島原藩城主

有馬家 外様 4万石 ・松倉家が島原城を築城

高力家 譜代 4万石 ・松平(深溝)家 譜代6.5万石

戸田家 譜代 7.7万石 ・松平(深溝)家 譜代6.5万石

画像は島原城の撮影スポットで天守と2つの櫓と堀 |

大手門と櫓の石垣を望む、

築城当時として石高4万石としては規模が大きく

町民の税金が重くなり一揆が発生して3万の町人が

暴動を起こしてやがて島原の乱となりキリスト教徒と

原城に立て籠もり幕府軍12万人と壮烈な戦いになる。 |

|

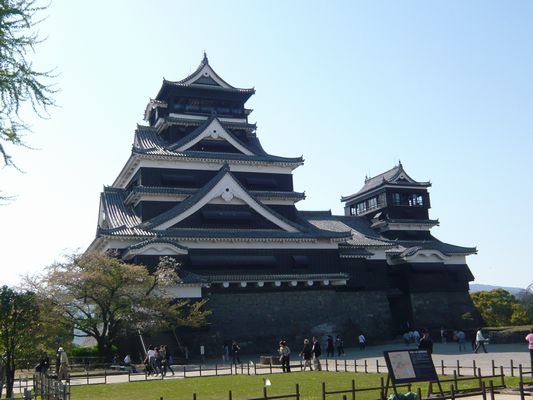

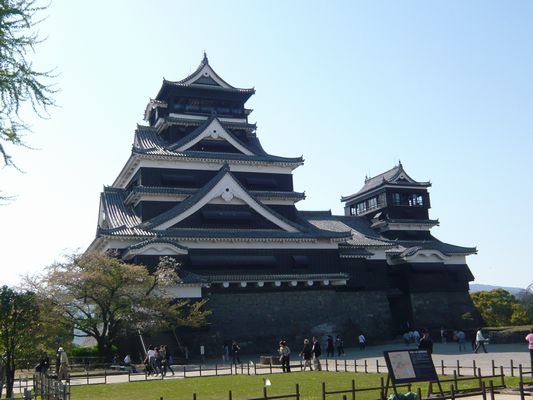

| 熊本城 日本100名城(92番) |

熊本城 |

熊本城 |

|

|

|

熊本城 梯郭式平山城で別名千葉城、隈本城、銀杏城

広大な敷地で日本三名城と言われる。

国の重要文化財:櫓11棟、門1棟、塀1棟で特に

宇土櫓は加藤清正時代の天守とも言われている。

天守は1960年に復元、重要文化財:櫓11棟

|

熊本藩城主

加藤 外様 52万石 2代で改易となる

細川家 外様 54万石 12代 幕末まで続く

画像は宇土櫓より撮影 |

熊本城の石垣はすばらしい。

明治初期までは現存していたが西南の役の激戦で

ほぼ焼失してしまう。

宇土櫓は五階櫓は、3重5階の三重櫓である

|

|

| 岡 城 日本100名城(95番) |

岡 城 |

岡 城 |

|

|

|

|

大分県竹田市大字竹田)にあった山城である。

岡城の築かれた天神山は標高325メートル

城域は、東西2500メートル、南北362メートル、

総面積は23万4千平方メートルに及んだ。

戦国時代には島津軍が攻撃したが難攻不落な城で

落城しなかった。

|

岡藩城主

1594年播磨国三木から中川秀成が移封され、

入城後に3年がかりで大規模な修築を施した。

中川家 外様 7万石 13代幕末まで続く

竹田市内は城下町で古い家並みが残っております

|

明治維新後、廃城令によって廃城とされ,

,城内の建造物は全て破却された。現在は堅固な石垣

だけが昔を忍ぶ、岡城で有名な滝廉太郎の荒城の月

の舞台になった名曲である。

大手門口から天守台まで1km以上あり広大な城内で

思っていた以上に感動した、もう一度行きたい |

|

| 臼杵城跡 続日本100名城(193番) |

臼杵城跡 |

臼杵城跡 |

|

|

|

|

大分県臼杵市臼杵湾に浮かぶ丹生島に築かれた

平山城(海城)である。

戦国時代、大友宗麟により築かれ、江戸時代には

臼杵藩の藩庁が置かれた。

|

臼杵藩城主

1600年 稲葉家 外様 5万石 15代幕末まで続く

画像は戦国時代の武将大名 大友宗麟のプレート |

城は当時は島に築かれて現在は周りは

埋め立てられ市街地となっている。

2001年二の丸大手門に当たる大門櫓が木造で復元 |

|

| 杵築城 |

杵築城 |

杵築城 |

|

|

|

大分県杵築市杵築にあった城郭

木付氏によって八坂川の河口にある台山の上に

築かれたが江戸時代に暴風にて台山北麓に居館が

移された。1970年天守模擬建る |

杵築藩城主

小笠原家 譜代 4万石

松平〔能見〕家 譜代 3.2万石 12代幕末まで |

武家屋敷は北側と南側と別れて谷間は町人の町

と非常に珍しい城下町である。海側は埋め立られ

天守よりの眺めは絶景です。

戦国時代は島津と大友の激戦地である

|

|

| 中津城 続日本100名城(191番) |

中津城 |

中津城 |

|

|

|

|

中津城 梯郭式平城

黒田孝高が築城をし、細川忠興が完成させた。

周防灘(豊前海)に臨む中津川河口の地に

築城された。

今治城・高松城と並ぶ日本三大水城の一つに数えられる。

|

中津藩 藩主

・黒田家 外様 12.3万石 2代 福岡藩へ

・細川家 外様 40万石 2代 熊本藩へ

・小笠原 譜代 8万石 5代 改易

・奥平家 譜代 10万石 9代 幕末続く |

戦国時代は豊臣の武将として黒田官兵衛が

九州平定で大友との戦いの古戦場が多くある。

今年のNHK大河ドラマで人気高まる

1964年に模擬天守建築 |

|

| 小倉城 続日本100名城(181番) |

小倉城 |

小倉城 |

|

|

|

|

小倉城 輪郭式平城で別名勝山城、指月城

毛利氏が縄張し細川忠興が南蛮造の天守などを建てた。

1959年模擬天守建築

|

小倉藩 藩主

・細川家 外様 40万石 2代 熊本藩へ

・小笠原 譜代 15万石 10代 幕末まで |

現在は耐震改造工事で天守閣の入場は中止でした。

小倉の中心街でビルに囲まれている。

城内には松本清張記念館があり |

|

| 福岡城 日本100名城(85番) |

福岡城 |

福岡城 |

|

|

|

|

福岡城 別名、舞鶴城

(1600年) - 黒田孝高・長政父子は関ヶ原の戦いの

功績により豊前国中津16万石から、一躍筑前一国

52万3千石を得て名島城に入城した

|

福岡藩藩主

・黒田家 52万石 2代 幕末まで続く

画像は天守台の門と櫓の石垣 |

現在は櫓と門があるが天守台と石垣が

残されている。敷地は広大で運動場になっている

天守台より城内を一望できる |

|

| 鹿児島城 日本100名城(97番) |

鹿児島城 |

鹿児島城 |

|

|

|

|

鹿児島城(鶴丸城)

1601年に島津氏築城するが天守はなく、後ろに城山があり

籠城できる。本丸と二の丸だけ、大手門にあたる御楼門は

再建中で2020年完成予定

|

鹿児島城(鶴丸城)

鶴丸城の堀、石垣には西南戦争による弾痕数多く

残っている。 城主は島津氏で鎌倉続く名門

江戸時代72万石

|

西郷隆盛像

上野公園の西郷どんの銅像が有名で和服浴衣に

犬を連れた姿であるが、鹿児島の銅像は軍服姿

|

|

| 首里城 日本100名城(100番) |

今帰仁城跡 日本100名城(98番) |

首里城 |

|

|

|

|

沖縄 2014年1月撮影

1992年 再建 2019年10月火災にてすべて焼き落ちた

築城主は不明 14世紀頃 城主 尚氏

|

今帰仁城跡

英祖が築城 13世紀頃

|

守礼門 |

|

| 2019年4月8日~10日南九州へ歴史探訪旅行に行きました |

| 飫肥城 日本100名城(96番) |

飫肥城 |

飫肥城 |

|

|

|

|

2019年4月宮崎県 日南市

群郭式平山城で天守は建設されず、大手門1978年再建

日本100名城の96番選定

|

飫肥藩 5.7万石 伊東家

伊東家は伊豆の工藤祐経(曽我兄弟仇討ち)の子伊東佑時

が鎌倉幕府より日向地頭職となり、戦国時代に島津家に

滅ぼされるが、関ケ原に東軍に味方して領地安堵られる

以後幕末まで14代続き、日清戦争の初代連合艦隊司令長官

務めた元帥海軍大将伊東佑亨がいる |

城の周りには武家屋敷がきれいに整備されおり散策

明治時代の外務大臣 小村寿太郎記念館、生家

江戸初期に刀鍛冶の名工が多く、山城、大阪に移住 |

|

| 人吉城 日本100名城(93番) |

人吉城 |

人吉城 |

|

|

|

|

|

2019年4月熊本県 人吉市

群郭式平山城で天守は建設されず、球磨川と

その支流胸川の合流点の山に築かれており

天守はは築かれなく、大火で建物失う。

画像は大手門跡で脇多聞櫓と続塀が復元された

|

人吉藩2.2万石 相良家

相良家は鎌倉幕府より地頭職となり、幕末まで続く

江戸時代には多くの騒動が発生 15代続く

現在は公園として整備され、三の丸、二の丸、本丸

上画像は御下門跡の石垣で本丸への登城階段

石垣は上の方も残っている

|

左側は水の手門跡で球磨川に面して手前に米倉庫跡

右側は武者返しの石垣で特有が積みで洋式風

公園の中に資料館ある

|

|

| |

| |

|

|