| |

2025年5月20日~23日 新潟・群馬 お城巡り

| 村上城 続日本100名城(131番) |

村上城(新潟) |

村上城(新潟) |

|

|

|

村上城入口碑

標高135mの臥牛山(がぎゅうさん)に初めて城が築かれた

年代は定かではないが、戦国時代(16世紀初頭)に、越後

揚北衆の本庄時長あるいは息子の本庄房長によって

築城されたとみられている。

|

七曲がり登城(約25分)

慶長3年(1598年)、本庄氏の会津転封にともなって、

堀秀治の家臣・村上頼勝が領主となる。その後村上藩は

村上忠勝が継いだが、元和4年(1618年)家中の反目抗争を

理由に改易された

|

四ツ門

この門に到着して直ぐに25年前の友人に遭遇する

歴代藩主

村上家:2代 -堀家:3代-本多家:1代-結城松平家:1代

本多家:2代-大河内松平家:1代-間部家:2代

内藤家(信成系):譜代、5万石 9代 幕末

|

|

| 村上城 続日本100名城(131番) |

村上城(新潟) |

村上城(新潟) |

|

|

|

御鐘門跡

|

出櫓台の石垣(手前)上は本丸の石垣

東門を復元中 十数年前の中越地震で被害多く

|

冠木門跡と虎口

|

|

| 村上城 続日本100名城(131番) |

村上城(新潟) |

村上城(新潟) |

|

|

|

本丸と天守台

|

別名 舞鶴城碑 (天守台)

|

天守台より村上市街地と三面川

鮭が昇る三面川(みおもてがわ)村上は鮭を吊して

保存している有名

|

|

| 新発田城 日本100名城(31番) |

新発田城(新潟) |

新発田城(新潟)

鮭が昇る三面川(みおもてがわ)

|

|

|

|

三階櫓 (平成16年再建)

城の北部を流れる加治川を外堀に利用した平城であり、

本丸を中心に北の古丸と南の二の丸で囲い、その南側に

三の丸を配する構造であった

|

二の丸隅櫓 (重要文化財)

最初に城が築かれた時期は不明だが、鎌倉時代初期に

幕府設立に戦功のあった佐々木盛綱の傍系である

新発田氏による築城と考えられている。

|

辰巳櫓 (平成16年再建)

上杉氏の会津転封に伴い、慶長2年(1597年)、溝口秀勝が

6万石の所領を得て新発田に入封。 |

|

| 新発田城 日本100名城(31番) |

新発田城(新潟)堀部安兵衛 銅像 |

新発田足軽長屋(新潟) |

|

|

|

表門 (重要文化財)

明治17年6月に歩兵第16連隊に拡充し、敗戦まで新発田の

郷土部隊となった。現在も陸上自衛隊の駐屯地(新発田

駐屯地)となっている。20年前は表門は一般人は入れず

に二の丸隅櫓だけ画像撮りました

|

安兵衛の父は新発田藩の藩士で 中山弥次右衛門と言い

200石で辰巳櫓の管理者で最終的には溝口家を浪人する

こととなる。浪人の時期・理由については諸説あるが、

辰巳櫓が失火が原因とも言われる。その後安兵衛は江戸へ |

本郭にある名胡桃城の石碑

江戸時代にはこの付近に4棟あったとされるが、現存するの

は1棟のみ。茅葺の8世帯向け棟割長屋である。道を挟んで

清水谷御殿 - 新発田藩・溝口家の下屋敷 |

|

| 名胡桃城 続日本100名城(115番) |

名胡桃城(群馬) |

名胡桃城(群馬) |

|

|

|

名胡桃城入口にある看板

利根川上流の右岸断崖部に位置し、川を挟んで北東に

位置する明徳寺城と対峙する。築城時期は、伝承によれば

室町時代の明応元年(1492年)に沼田城の支城として

沼田氏によって名胡桃館が築かれたのが最初とされている。 |

馬出しから三の郭へ左右は空堀

(1492年)に沼田城の支城として沼田氏によって

名胡桃館が築かれたのが最初とされている。武田勝頼が、

|

本郭にある名胡桃城の石碑

天正7年(1579年)に家臣の真田昌幸に命じて、

敵対関係となった後北条氏から沼田領を奪取するための

前線基地として築いた城である。

|

|

| 名胡桃城 続日本100名城(115番) |

名胡桃城(群馬) |

名胡桃城(群馬) |

|

|

|

本郭

遺構は馬出しから三郭・二郭・本郭・ささ郭と主要な郭が直に

並ぶ連郭式の山城で、両側が切り立った天然の要害である。

|

本郭より堀に掛ける橋を渡りささ郭へ

天正18年(1590年)3月に秀吉は軍勢を出立させ、

小田原征伐の結果、後北条氏が滅亡すると全沼田領は

真田氏が安堵し名胡桃城は廃城となった。実際に

使用されたのは約10年間であった。

|

ささ郭より沼田城を見る

沼田方面には利根川が流れてささ郭下は断崖である

|

|

| 沼田城 続日本100名城(116番) |

沼田城(群馬) |

沼田城(群馬) |

|

|

|

沼田市観光案内所にある沼田城のジオラマ

利根川と薄根川の合流点の北東、河岸段丘の台地上に

位置する丘城。二つの川側は約70mほどの崖となっており、

典型的な崖城 築城主は沼田顕泰 築城年:1532年 |

西櫓跡の石垣

本丸は石垣より通常2m低いのであり。沼田城の唯一

石垣が発掘した

|

西櫓跡の石垣

奥に見える御殿桜という愛称で公園のシンボルになっています。

枝が折れるのを防止するのに金属柱を立てる |

|

| 沼田城 続日本100名城(116番) |

沼田城(群馬) |

沼田城(群馬) |

|

|

|

本丸堀跡

上杉氏・後北条氏・武田氏といった諸勢力の争奪戦の

的となった。本能寺の変後は真田信幸の支配城として、

後北条氏と争った。沼田領は嫡男の真田信之に任せる。 |

鐘楼(復元)沼田城のシンボル

関ヶ原の戦いで、信之は徳川家康の養女(本多忠勝の娘)

を妻にしていたことから東軍に与して徳川秀忠の指揮下に

入る。信之は上田に移り、沼田領は信之の長男真田信吉に

継がれることとなった。 |

利根英霊殿(天守台後)

その後5代続くが本家(松代藩)2代目が死去

後継者争いが勃発し沼田藩は廃藩し天領となり松代藩だけ

となる。天領、本多家3代、黒田氏(譜代大名)2代を経て、

土岐氏12代目に明治維新を迎えている。 |

|

| 2023年11月7日~11日東北(秋田・岩手・宮城・福島)のお城巡りへ (秋田城・久保田城・横手城・多賀城・三春城) |

| 久保田城 日本100名城(9番) |

久保田城(秋田) |

久保田城(秋田) |

|

|

|

二の丸から一の門への階段

久保田藩主佐竹氏の居城である。江戸初期、常陸より

20万石で秋田藩へ雄物川の支流である旭川の左岸、

程野村窪田にある

|

久保田城の本丸一ノ門

久保田城の特徴は、石垣がほとんどなく堀と土塁を巡らした

城であることと、天守閣をはじめから造らなかった

|

御物頭御番所

御物頭御番所は唯一残る藩政期の建物で城内の警備などを担当した

物頭の詰所

|

|

| 久保田城(秋田)日本100名城(9番) |

久保田城(秋田) |

久保田城(秋田) |

|

|

|

久保田城の本丸一ノ門(表門)

|

本丸一ノ門 本丸内側より |

御隅櫓 |

|

|

|

| 秋田城 続日本100名城(107番) |

秋田城(秋田) |

秋田城(秋田) |

|

|

|

秋田城 (駐車場)

出羽国秋田にあった日本の古代城柵、創建は733年

(天平5年)奈良時代から10世紀中頃までの平安時代

まで城柵 |

外郭東門 復元

出羽国北部の行政・軍事・外交・文化の中心地

秋田城は、秋田平野の西部、雄物川(秋田運河)右岸河口近くにある、標高40mほどの丘陵地上に造営された城である

|

外郭東門 復元

外郭の範囲は、東西・南北ともおよそ550m、約30haの

広さを持つ

|

|

| 秋田城 続日本100名城(107番) |

秋田城(秋田) |

秋田城(秋田) |

|

|

|

古代沼

秋田城跡歴史資料館ありますが今回は入館しません |

復元された政庁東門と築地塀 |

政庁跡

|

|

| 羽黒武家屋敷 |

羽黒武家屋敷 |

横手城 |

|

|

|

中級武家屋敷通り

横手には佐竹氏の支城があったため、家臣が住んだ武家町

の町割りが残る。

|

中級武家屋敷通り

|

横手川対岸より

構造は山城。朝倉城や阿櫻城とも呼ばれる。 |

|

| 横手城 |

横手城 |

横手城 |

|

|

|

二の丸に模擬再建の天守

戦国時代に小野寺氏は横手に本拠を移した

関ヶ原の戦いの時、当時の城主であった小野寺義道は

上杉景勝に通じたことから徳川家康に西軍方とみなされた

ため、慶長6年(1601年)に改易 |

天守閣より横手市街地と横手川

遠くに鳥海山が壮大な姿がみえる

横手城も佐竹氏の所有となると城代が入れられた。

竹氏一門の戸村義連が入城して以降明治まで務めた

|

模擬天守

昭和40年には郷土資料館と展望台を兼ねて二の丸跡に

岡崎城をモデルに模擬天守が建設された。

宇都宮城釣天井事件の本多正純は横手城に流罪され73歳で

生涯を終わる |

|

| 盛岡城城 日本100名城(6番) |

盛岡城 |

盛岡城 |

|

|

|

本丸の石垣と広場になった御台所跡

「盛岡城」は南部(盛岡)藩南部氏の居城である。

西部を流れる北上川と南東部を流れる中津川の合流地

花崗岩丘陵に築城された連郭式平山城である。

|

二の丸の入口から本丸石垣方面

南部氏は甲斐国(現在の山梨県)に栄えた甲斐源氏の流れ

を汲む家柄で、鎌倉時代平泉の奥州藤原氏征討の功で

現在の青森県八戸市に上陸し、東北での定住する

|

本丸天守台石垣と本丸を囲むように腰曲輪

安土桃山時代

南部家第26代南部信直は前田利家のはからいで

豊臣大名として公認された。その頃に盛岡に城下町を築く |

|

| 盛岡城城 日本100名城(6番) |

盛岡城 |

盛岡城 |

|

|

|

本丸広場

江戸時代

徳川家康よりそのまんまの領地を安堵され盛岡藩10万石

幕末まで15代続く、本丸には天守台が築かれたが、

幕府へ の遠慮から天守は築かれず、天守台に

御三階櫓が建造 され代用とされた。

|

本丸より二の丸と渡雲橋(廊下橋跡)

分家で大名とされた家には八戸藩と七戸藩がある

|

本丸より二の丸の2段石垣

春は桜の名所と秋は紅葉で人気

|

|

| 多賀城 日本100名城(7番) |

多賀城 (宮城県多賀城市) |

多賀城 (宮城県多賀城市) |

|

|

|

多賀城政庁 正殿跡

現在の宮城県多賀城市にあった日本の古代城柵。国の

特別史跡に指定されている

多賀城は神亀(じんき)元年(724年)に大野東人

(おおののあずまひと)によって創建され、陸奥国府と

鎮守府が置かれました。

|

多賀城政庁 正殿跡

奈良時代から平安時代に陸奥国府や鎮守府が置かれ、

11世紀中頃までの東北地方の政治・軍事・文化の中心地で

あった

|

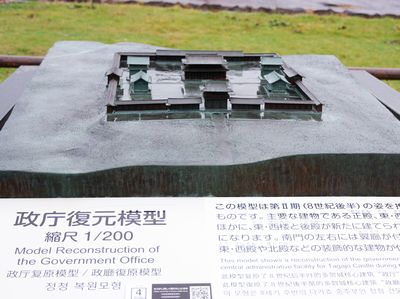

II期政庁跡 復元模型

延暦21年(802)- 坂上田村麻呂が蝦夷への討伐を行い、

戦線の移動に伴って鎮守府も胆沢城(岩手県奥州市)へ

移される

|

|

| 多賀城 日本100名城(7番) |

多賀城 (宮城県多賀城市) |

多賀城 (宮城県多賀城市) |

|

|

|

多賀城南門 再建中

多賀城はまだ発掘途中で今後整備されると思います

|

II期政庁跡 復元模型

|

東脇殿

|

|

| 三春城 続日本100名城(110番) |

三春城 (福島県三春町) |

三春城 (福島県三春町) |

|

|

|

本丸下にある説明板と舞鶴城名の石碑

三春城跡は、三春町の中心部、標高407mの丘陵地に

あり、戦国時代は田村氏、江戸時代は松下氏、加藤氏、

秋田氏の居城であった。別名舞鶴城。三春藩の藩庁

であった。

1590に秀吉による奥州仕置で田村氏が改易になる

|

石垣の跡

三春城がいつ頃築城されたのかはわからない。

歴代藩主

加藤家 3万石 外様1代 松下家 3万石 外様1代

秋田家 5万石 外様 11代

|

二の丸

|

|

| 三春城 続日本100名城(110番) |

三春城 (福島県三春町) |

三春城 (福島県三春町) |

|

|

|

本丸にある石垣

|

本丸

天守はなかったが、江戸時代には本丸下段に3重3階の

御三階櫓があった。

|

搦手門後

二の丸から真っすぐ降りて行くと搦手門 |

|

| 2023年4月18日~19日栃木・群馬の山城巡りに行きました。 唐沢山城・足利家舘跡・高崎城跡・箕輪城跡・岩櫃城跡 |

| 岩櫃城 続日本100名城(117番) |

岩櫃城(群馬)いわびつ |

岩櫃城 |

|

|

|

岩櫃山(802.6m)中腹に位置岩櫃城

岩櫃城の築年代は不明である。南北朝時代に吾妻氏が

築城したとの伝承もある。戦国時代、吾妻氏の子孫と

称する斉藤憲次が、主君の大野憲直を討ち、

岩櫃城を奪った |

平沢登山口駐車場と休息所

斎藤憲広は上杉氏に属して勢力を拡大したが、永禄8年

(1565年)に落城、斎藤氏の勢力は駆逐された

真田氏は吾妻地方への進出をねらい、岩櫃城を攻略した

|

休息所にある岩櫃山と城のジオラマ

真田昌幸の時代、武田家が織田・徳川連合に長篠の戦いで

大敗して滅亡している。その後真田家は嫡男の

真田信之に委ねた |

|

| 岩櫃城 続日本100名城(117番) |

岩櫃城 |

岩櫃城 |

|

|

|

尾根通り

平沢休息所から尾根通りを進むと途中に中城跡

約25分で二ノ丸に到着 |

二の丸より堅堀

二ノ丸は杉の木が生い茂るが遠く雪山景観良し

|

本丸に登ると真田家の旗あり

本丸には屋根付き避難建屋あります |

|

| 岩櫃城 続日本100名城(117番) |

岩櫃城(いわびつ) |

岩櫃城 |

|

|

|

岩櫃城本丸 碑

誰もいない静かな本丸で新緑綺麗 |

堅 堀

吾妻郡東吾妻町(あがつまぐん)

|

堅 堀を望む |

| 箕輪城 日本100名城(16番) |

箕輪城 |

箕輪城 |

|

|

|

三の丸の石垣

城内では最も高い4.1mの石垣で長さもあります

箕輪城付近には石がなく城の西を流れている榛名白川

から丸い石を運んだと思われる

|

復元された郭馬出西虎口門

郭馬出(かくうまだし)の西側の虎口(出入口)では、

発掘調査の結果をもとに平成28年11月に城門が

復元されました。12万石の城主となった井伊直政の

時代の櫓門

その北条氏も豊臣秀吉によって滅ぼされ、徳川家康が関東に

入封すると箕輪城は井伊直政に与えられました。直政は

箕輪城を近代城郭に改造したものの、わずか8年で

廃城となりました。

|

大手虎虎韜門

びたび城主が変わった城でもあります。武田氏に奪われて

からはびたび城主が変わった城でもあります。

武田氏に奪われてからは有力家臣である甘利昌忠、

真田幸隆や内藤昌豊らが城主を務めました。

さらに武田氏滅亡後は滝川一益の居城となりましたが、

「本能寺の変」後には北条氏の城となりました。

|

|

| 箕輪城 日本100名城(16番) |

箕輪城 みのわ |

箕輪城 |

|

|

|

箕輪本丸城跡

二ノ丸を通り本丸南虎口、本丸門馬出し過ぎると広い

本丸となり回りは土塁を張り巡らし、奥には御前曲輪、

稲荷曲輪から北虎口へ |

本丸と蔵屋敷をつなぐ木橋

現在工事中で4月29日完成予定長さ29m、幅2.4m、

高さ:6m発掘調査で確認した礎石の配置などを参考に

橋脚や欄干などに当時の意匠を取り入れた。 |

三の丸門と石垣

三の丸への門があったところで、石垣がある。上が三の丸

|

|

| 箕輪城 日本100名城(16番) |

箕輪城 みのわ |

箕輪城 |

|

|

|

箕輪城 本丸に

箕輪城は、榛名白川によって削られた河岸段丘に梯郭式

に曲輪が配された平山城である。

城の西には榛名白川、南には榛名沼があり、両者が天然の

堀を形成していた。 |

搦手口(からめてぐち)

搦手口には駐車場とトイレがあり城の裏門である

永正9年(1512年)戦国時代中期、当地を支配する長野氏の

長野業尚によって築かれた。

|

空堀

本丸を巡る幅30~40m、深さ10mの空堀や、城の中央

部を南北に分断する役割がある大堀切など、同時代の

城としては全国的な規模を誇る堀が城内各所に乗っている |

|

| 足利学校 |

鑁阿寺(ばんなじ)日本100名城(15番) |

鑁阿寺(ばんなじ)国宝 |

|

|

|

足利学校

平安時代初期(もしくは鎌倉時代)に創設されたと

伝えられる中世の高等教育機関。

室町時代から戦国時代にかけて、関東における

事実上の最高学府であった |

足利氏宅跡(鑁阿寺)として国の史跡に指定されている。

本堂は国宝に指定されている。日本100名城の一つ。

鑁阿寺はもともとは足利氏の館であり、

現在でも、四方に門を設け、寺の境内の周りには土塁と

堀がめぐっており、鎌倉時代前後の武士の館の面影が

残されている。

|

12世紀半ば足利氏の祖・源義康が同地に居館(足利氏館)を

構える。1196年 足利義兼(戒名:鑁阿)が理真を招聘し、

自宅である居館に大日如来を奉納した持仏堂、

堀内御堂を建立。詳細は神社仏閣にて記載

|

|

| 高崎城跡 |

高崎城跡 乾門と東門 |

高崎城跡 |

|

|

|

高崎城

高崎城は烏川に沿って築城された輪郭梯郭複合式の

平城高崎城の地には古くは和田城と呼ばれる城が

あった。家康の関東入部とともに箕輪城主となって

いた井伊直政は慶長2年(1597年)家康の命により、

和田故城の城地に近世城郭を築いた。

|

現在乾門と東門岳現存のみ

この地は中山道と三国街道の分岐点に当たる交通の

要衝であり、その監視を行う城が必要とされた為である。

翌、慶長3年(1598年)直政は箕輪城から築城中の

高崎城に移った。その後は、諏訪氏、酒井氏、戸田氏、

松平(藤井)氏、安藤氏、松平(長沢・大河内)氏、

間部氏、松平(長沢・大河内)氏と譜代大名が目まぐるしく

入れ替わり、明治維新を迎えた。

|

寛永10年(1633年)には、実兄である3代将軍徳川家光の

命により、この城に幽閉されていた徳川忠長が当城で

自裁した。

明治6年(1873年)廃城令により存城となり

跡地の大半は歩兵第15連隊の駐屯地として使用された。

石高:井伊直政 12万石

松平(長沢・大河内)氏10代1695~幕末 7万~8万石

|

|

| 唐沢山城 続日本100名城(114番) |

唐沢山城 からさわやま |

唐沢山城 |

|

|

|

唐沢山城(別名栃本城、根古屋城)

佐野市街地の北方約5キロメートルの唐沢山(247m)

山頂を本丸として一帯に曲輪が配された連郭式山城です

築城は平安時代の延長5年(927年)に、藤原秀郷が

関東に下向し唐沢山に城を築いたのが始まりとされる。

登りきるとレストハウスの前に大きな駐車場あり

猫達数匹が出迎える

|

くい違い虎口

戦国時代の佐野氏は相模の北条氏、越後の上杉氏の

二大勢力に挟まれどちらに付くか苦悩した。戦国時代に

おいて佐野氏第15代当主・佐野昌綱による唐沢山城の

戦いで有名で、上杉謙信の10度にわたる攻城を受けたが、

度々撃退して謙信を悩ませた。

|

四つ目堀(当時は曳橋あり)

文禄2年(1593年)豊臣氏家臣富田一白の二男・信種を

養子に迎え、秀吉の偏諱を賜り佐野信吉と名乗った。

関ヶ原の戦いでは信吉は徳川家康方に付き3万5千石の

旧領を安堵され佐野藩が成立した。

|

|

| 唐沢山城 続日本100名城(114番) |

唐沢山城 |

唐沢山城 |

|

|

|

三の丸(現在藤棚があり)

1602年)麓に佐野城が築かれ平安時代より続いた

唐沢山城はその歴史に幕を閉じた。

1602年)麓に佐野城が築かれ平安時代より続いた

唐沢山城はその歴史に幕を閉じた。

明治16年(1883年)有志により本丸跡に唐沢山神社が

建立された。 |

本丸の石垣

関東地方の古城には珍しく高い石垣が築かれているのが

特徴である。本丸下にある社務所の裏にも石垣ある。

1614年(慶長19年)に突如佐野氏が改易されたために、

佐野城は、わずか14年で廃城となった。

|

二の丸跡

関東七名城

川越城の本丸御殿、 忍城の模擬御三階櫓

前橋城の城址碑 、 金山城の大手虎口

唐沢山城の本丸跡、 宇都宮城の復元富士見櫓

多気城・遠景 、 太田城(舞鶴城)跡の碑

|

|

| 唐沢山城 続日本100名城(114番) |

唐沢山城 |

唐沢山城 |

|

|

|

本丸の階段と大石垣

右の虎口から二の丸に入ると、頭上に本丸の櫓や城門

がそびえる。二ノ丸から本丸へ上がる通路は、かっては

鉤の手に折れていた様子を絵が描く絵図が残る。

本丸の虎口には見る者を圧倒する巨大な鏡石が

据えられている。

|

本丸 唐沢山神社本殿

唐沢山神社は秀郷の後裔や佐野氏の旧臣らが中心となって

秀郷を祀る神社の創建が始められ、明治16年(1883年)、

唐沢山城の本丸跡地に創建・鎮座された。

|

天守西虎口であった門

この位置に社務所があります。御朱印を頂き

ツツジが多く満開で綺麗である。猫達も人馴れして

後ろに寄り添うってついて1くる

猫好きは溜まらない

|

|

| 東北・関東編 2017年東北世界遺産とお城巡りに行きました |

| |

| 白石城 続日本100名城(105番) |

白石城 |

白石城 |

|

|

|

白石城(別名益岡城)

宮城県白石市にあった城である。

主として仙台藩伊達氏の支城として

用いられ片倉氏が代々居住した。

会津に封された蒲生氏郷の家臣・蒲生郷成

によって本格的に築城 |

江戸幕府の一国一城制の対象外とされて

明治維新まで存続した。1819年 火災で焼失する。

4年後の片倉宗景の時に再建、戊辰戦争の際、

東北諸藩の代表たちが白石城に於いて

白石列藩会議を開く。 1875年 - 白石城破却 |

平成7年木造天守閣復元 |

|

| 上山城 |

上山城 |

青葉城跡 |

|

|

|

上山城

上山には天童氏(最上氏庶流)の一門上山氏が

城を持っていた。城主上山義房は滅亡。

伊達家臣小簗川貞範がこの地に入った。

その後、上山義房の子武衛義忠が城を奪還。

義忠によって改めて築城された平山城が現在の

上山城である。廃城令の影響で1873年より

取り壊されたり払下げる

昭和57年3層の模擬天守が建立

|

上山藩藩主

最上家:52万石山形全域を治めるが

御家騒動で改易後上山藩、本荘藩、鶴岡藩など

様々な藩が立藩された。

松平(能見)家4→蒲生家→土岐家(2→

金森家→松平(藤井)家10代 明治維新 |

青葉城跡

AM9時に到着して観光客少なく

良い画像撮影できる |

|

| 白河小峰城 日本100名城(13番) |

白河小峰城 |

白河小峰城 |

|

|

|

白河小峰城

小峰ヶ岡という丘陵にあった平山城である。

1340年)に結城親朝が小峰ヶ岡に築城して

小峰城と名づけたのが始まりとされる。

1629年)より城郭の大改築に着手、3年の

歳月を費やして寛永9年(1632年)に完成した。

1868年戊辰戦争で大半を焼失し落城した。

|

白河藩歴代藩主

丹羽家2代→松平〔榊原〕家2代→本多家 2代→

松平〔奥平〕家→松平〔越前〕家3代→

松平〔久松〕家4代→阿部家8代→天領

10万石~15万石 |

2014年に行きましたが2011年3月東日本大地震により

石垣が数か所崩落と天守に影響で工事中で見れず、

今回は天守は修復完成で登城可能であるが一部の

石垣はまだ修復中 |

|

| 会津鶴ヶ城 日本100名城(12番) |

会津鶴ヶ城 |

会津鶴ヶ城 |

|

|

|

|

会津若松城

鶴ヶ城、会津若松城、黒川城とも言う

蘆名直盛が1384年に造ったのが若松城のはじまり

|

会津藩 藩主

・蒲生家 外様 60万石 加藤家 外様 40万石

・保科(松平)家 親播 23万石 以下10代続く |

天守閣より飯盛山を望む

戊辰戦争で天守閣は砲弾で破損され

1965年に再建された |

|

| 二本松城跡 日本100名城(11番) |

二本松城跡 |

二本松城跡 |

|

|

|

|

二本松城(平山城)

別名は霞ヶ城・白旗城言う

畠山氏7代当主・二本松満泰が、1414年に

二本松城を築いた。

|

日本松藩 藩主

・松下家 外様 3万石 加藤家 外様 3万石

・丹羽家 外様 10万石→5万 以下11代続く

箕輪門、附櫓を撮影 |

今回は箕輪門、附櫓のみ見学したが

天守台やその他の石垣が整備されている |

|

| 金山城跡 日本100名城(17番) |

金山城跡 2019年11月5日撮影 |

金山城跡 |

|

|

|

|

|

金山城跡(群馬県太田市)) 月ノ池と大手虎口

太田市のほぼ中央にそびえる標高235.8メートルの

独立峰、本丸のあったところに新田神社がある。

関東平野を一望できる絶景が見られる。

平成4年より発掘調査を開始し、石垣を多用した

山城の姿が解明しつつある

|

金山城跡(太田市) 大手虎口

別名:新田金山城、太田金山状とも言われ、新田城は

新田義貞が築城されたいるがその時代の遺構や遺物が

検出されたない。1469年新田一族であった岩松家純に

よった築城、その後1528年由良成繁・国繁、

1584年北条氏に代わり上杉謙信の攻撃受け

1590年豊臣秀吉の小田原征伐により落城して、

その後廃城

|

金山城跡(太田市) 大手虎口 上より

テレビ放映の影響でお城好きな人々が大勢いた。

難攻不落の山城で左右の急な絶壁でなかなか

攻められない程、石垣は見応えあり、展望からは

太田市全展望と東京方面も見れる

2019年11月5日撮影

|

|

| 弘前城 日本100名城(4番) |

|

|

|

|

|

|

重要文化財 1986年撮影

築城主:津軽氏 築城年:1610年

津軽藩城主:津軽家12代 外様4.7万石→10万石 |

|

|

|

| |

|

|