| |

| 2023年7月11日~14日愛知・三重・静岡のお城巡りへ行きました |

| 二俣城跡 2023.7.14 |

二俣城跡 2023.7.14 |

二俣城跡 |

|

|

|

|

本丸跡

静岡県浜松市天竜区二俣町二俣)にあった日本の城。

山城。天竜川と二俣川に挟まれた天嶮に恵まれた

中世城郭として名高く、武田信玄・勝頼親子と徳川家康

がこの城を巡って激しい攻防を繰り広げた。 |

天守台の石垣

二俣城といえば、家康の長男・松平信康が若くして父に

切腹させられた悲劇の地としても知られる。このとき

服部半蔵が介錯を務めたが、涙のあまり刀が振り下ろせ

なかったとの話が残る

|

天守台より本丸

天正18年(1590年)、家康の関東転出に伴い堀尾吉晴が

浜松城に入り、二俣城はその支城となったが、

慶長5年(1600年)に堀尾氏が出雲に転封すると

廃城となった。 |

|

| 鳥羽城跡 2023.7.13 |

鳥羽城跡 2023.7.13 |

鳥羽城跡 |

|

|

|

|

三の丸より本丸方面望む

三重県鳥羽市鳥羽三丁目)にあった日本の城。

鳥羽藩の藩庁が置かれた。水軍の城で、大手門が

海側へ突出して築かれたため、鳥羽の浮城

|

上から三の丸を見る

文禄3年(1594年)当時、豊臣秀吉の家臣であった

九鬼嘉隆がその跡地に築城した。鳥羽城は、大手水門を

海岸側に向け、周囲を海で囲まれた

|

本丸より海方面望む

九鬼家5.6万石 外様2代、内藤家3.5万石 譜代3代

土井家7万石 譜代1代、松平(大給)家6万石 譜代1代

板倉家5万石 譜代1代、松平(戸田)家7万石 譜代1代

稲垣家3万石 譜代8代

|

|

| 鳥羽城跡 2023.7.13 |

鳥羽城跡 2023.7.13 |

鳥羽城跡 |

|

|

|

|

本丸方面の石垣跡

左側は崖で三の丸・二の丸は下に配置 |

表門左側石垣と蓮花

|

本丸広場と天守台

|

|

| 田丸城跡 続日本100名城(154番) |

田丸城跡 2023.7.13 |

田丸城跡 |

|

|

|

|

田丸城表門跡(玉城町立玉城中学校)

中世から近世をとおして現在の三重県度会郡玉城町

田丸字城郭にあった日本の城

南北朝時代に南朝方の拠点として北畠親房、

北畠顕信によって築かれたといわれる平山城

|

表門左側石垣と蓮花

上は玉城町立玉城中学校があり右車道を100m進むと

上に登ると富士見門があり駐車場あり

|

表門の入口

田丸城城主

天正12年(1584年)、小牧・長久手の戦いののち、

松ヶ島城主となった蒲生氏郷の支配下に入る。

江戸初期田丸藩として稲葉家2代

久野家:紀伊和歌山藩の御附家老として

1万石で田丸藩主となり8代続く

|

|

| 田丸城跡 続日本100名城(154番) |

田丸城跡 2023.7.13 |

田丸城跡 |

|

|

|

|

田丸城の本丸石垣

田丸城跡は建物は復元されないが石垣は見事 |

本丸方面の石垣

天守本丸の西側は急な崖で田園と山並み綺麗 |

御殿門

|

|

| 田丸城跡 続日本100名城(154番) |

田丸城跡 2023.7.13 |

田丸城跡 |

|

|

|

田丸城天守台の石垣

天守台の石垣と本丸広場、綺麗に整備されている |

天守台の下からの石垣

石垣は見事である

|

富士見門(移転)

|

|

| 松阪城跡 日本100名城(48番) |

松阪城跡 2023.7.12 |

松阪城跡 |

|

|

|

|

松阪城表門跡

松阪市の中心地の北部に位置する。阪内川が城北を

流れ天然の堀となっている。

伊勢国司・北畠家の武将・潮田長助が四五百森城を

当地に築城していた

|

表門入り口左側石垣

1584年(天正12年) - 近江国日野城6万石の蒲生氏郷が

伊勢国12万3千石を与えられ飯高郡松ヶ島城に入城した

1588年(天正16年) - 氏郷は、松ヶ島は伊勢湾に面し

城下町の発展性がないと考え、現在の城地に新たに

築城を開始する

|

表門の入口

1600年(慶長5年) - 関ヶ原の戦いの軍功により

徳川家康より2万石を加増された。

1619年(元和5年) - 古田氏は石見国浜田城に転封と

なり、南伊勢は紀州藩の藩領となった。

|

|

| 松阪城跡 日本100名城(48番) |

松阪城跡 2023.7.12 |

松阪城跡 |

|

|

|

|

中御門跡

1644年(正保元年)に天守が台風のため倒壊した

とされ、以後は天守台のみが残ることとなった。 |

右太鼓櫓跡

1794年には二の丸に紀州藩陣屋が建てられた。

以後、紀州藩領として明治維新を迎えた。 |

本丸広場と奥天守台

安土城の築城に加わった蒲生氏郷だが、松坂城にも

この時の石垣作りが取り入れられている。 |

|

| 松阪城跡 日本100名城(48番) |

松阪城跡 2023.7.12 |

松阪城跡 |

|

|

|

|

中御門跡

蒲生氏郷は自分の出身地でもある穴太衆を中心に

地元の農民をかり出し石垣をくみ上げていった。

|

徳川陣屋跡より御城番屋敷

紀州藩家老田辺安藤家に紀州藩主徳川頼宣から遣わされて

いた与力衆の200-300石取り紀州藩士が、安藤家の陪臣と

なるよう命じられたことに抗議して、幕末の1856年

(安政3年) 与力衆20人が脱藩して浪人となった

|

御城番屋敷

脱藩から6年後、紀州藩主の直臣40石取りとして帰参を

許され、松坂御城番職に就いた。

1863年(文久3年)松坂城南東の三の丸に藩士とその

家族の 住居として新築されたのがこの組屋敷である。 |

|

| 津城跡 続日本100名城(152番) |

津城跡 2023.7.12 |

津城跡 |

|

|

|

|

津城跡

津城は三重県津市丸之内にあり、市街の中心部に位置

北は安濃川、南は岩田川に挟まれ、これらを天然の

大外堀としていた。(1558年 - 1569年)に、

長野氏の一族の細野藤光が安濃・岩田の両河川の

三角州に小規模な安濃津城を構えたことに始まる

|

藤堂高虎像

1568年)織田信長の伊勢侵攻により織田掃部頭

(津田一安)が入城。翌年には織田信包が入城した。

1608年)伊予今治藩より藤堂高虎が伊勢・伊賀22万石

をもって入城し 虎は城の大改修に着手し輪郭式の

城郭変貌させ、城下町を整備した。以後、明治維新まで

藤堂氏の 居城となった。

|

本丸広場

元和3年(1617年)に5万石ずつの加増を受け、藤堂氏は

32万3,000石の大大名となった。

天守は関ヶ原の戦いで焼失し再建されなかったとされる。

津は江戸期を通じて伊勢神宮参拝の宿場町として栄え

「伊勢は津でもつ津は伊勢でもつ、尾張名古屋は

城でもつ」 と伊勢音頭に謡われた。 |

|

| 津城跡 続日本100名城(152番) |

津城跡 2023.7.12 |

津城跡 |

|

|

|

|

| 丑寅櫓 |

北側の内堀と石垣 |

門 |

|

| 亀山城跡 2023.7.12 |

亀山城跡 |

亀山城跡 |

|

|

|

|

亀山城多門櫓石垣

文永2年(1265年)に関実忠によって若山(現在の

三重県亀山市若山町)に築城され、その後現在の

位置に移された。永禄10年(1567年)の織田信長

の伊勢進攻以降は、たびたび戦場となった。 |

多聞櫓石垣

伊勢亀山藩歴代藩主

関家3万石(外様)1代 、松平(奥平)家5万石(譜代)1代

三宅家1万石→2万石(譜代)2代、板倉家5万石(譜代)5代

石川家6万石(譜代)11代

|

天守台および本丸

現在神社となっている

|

|

| 神戸城跡 2023.7.12 |

神戸城跡 |

神戸城跡 |

|

|

|

神戸城跡

三重県鈴鹿市神戸本多町にあった日本の城である。

神戸氏4代の神戸具盛が天文年(1532年 - 1555年)

に築城、城跡は公園として整備され、本丸の石垣

および 堀の一部が残る。 |

天守台(野ずら積み)と碑

神戸藩歴代藩主

一柳家外様 5万石1代 、石川家譜代 2万石3代 、

本多家譜代 1.5万石7代

|

天守台より本丸広場

かつては神戸信孝により5重6階の天守が築かれ、北東に

小天守と南西に付櫓がある複合連結式の天守で

あったことが確認されている。

|

|

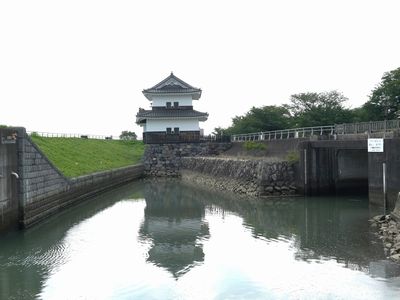

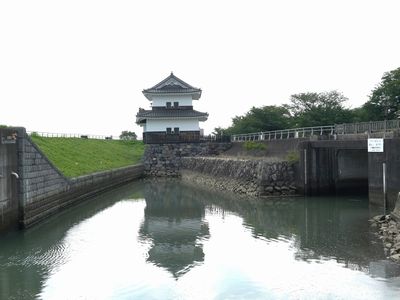

| 桑名城跡 2023.7.12 |

桑名城跡 |

桑名城跡 |

|

|

|

|

桑名城跡(九華公園)

三重県桑名市にあった日本の城である

桑名市街の東端に位置し揖斐川に臨む水城である。

1513年に伊藤武左衛門が城館を築いた

|

辰巳櫓跡にある大砲

城の北辺には東海道桑名宿「七里の渡し」があり、交通の

要衝となっていた。城跡には現存建造物はなく、石垣、堀が

残るのみ、天守台は神社内にひっそりとあります。 |

蟠龍櫓(外観復元) - 「ばんりゅうやぐら」

安藤広重の有名な浮世絵『東海道五十三次』

でも、海上の名城と謳われた桑名を表すために

この櫓を 象徴的に描いています。 |

|

| 桑名城跡 2023.7.12 |

桑名城跡 |

桑名城跡 |

|

|

|

|

七里の渡し跡

桑名藩歴代城主

本多家2代(10万石)、松平(久松)家5代(11万石、

松平(奥平)家7代(10万石)

松平(久松)家5代(11万石)

幕末には松平容保の実弟である松平定敬が藩主 |

七里の渡し跡の碑

東海道五十三次で知られる宮宿(名古屋市熱田区)から

桑名宿(桑名市)までの海路で、七里の渡しの名称は、

移動距離が7里であったことに由来する。渡し船によって

移動し、所要時間は約4時間であった。

|

七里の渡し跡

4重6階(4重4階の説もあり)の天守は約30年かけて

寛永12年に松平定綱の代に完成した。

元禄14年に焼失したが、復興されなかった。

天守台の場所は現在の神社付近

|

|

| 小牧山城跡続日本100名城(149番) |

小牧山城跡 2023.7.11撮影 |

西尾城跡 |

|

|

|

|

小牧山城

織田信長が美濃攻めの拠点として築城し、後の

小牧・長久手の戦いでは、徳川家康の陣城となった。

近年の発掘調査の結果で、城郭を取り巻く三重の石垣

(三段の石垣で一番下の段は腰巻石垣)が発見された。

|

小牧市歴史館(小牧城)

小牧・長久手の戦い

織田・徳川連合軍と豊臣秀吉の小牧山で戦い

秀吉軍10万人が小牧山を取り囲み織田・徳川軍3万人

で小牧山に対陣状態その後、両軍は長久手の戦いで

徳川軍が勝利する |

小牧山山頂より犬山方面

16:30から山頂へ行くが歴史館は閉館していた。

急な階段を上り、標高86mより高速道路方面

|

|

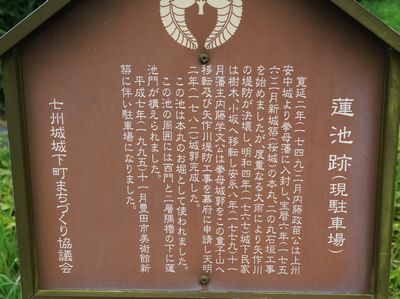

| 七州城跡 2023.7.11撮影 |

七州城跡 |

七州城跡 |

|

|

|

|

隅櫓 平成24年4月に建築

七州城(しちしゅうじょう)は、豊田市小坂本町

正式には「挙母城」(ころもじょう)という

鎌倉時代の1309年に中條景長によって

金谷城が 築かれた

|

蓮池跡

七州とは寛延2年(1749年)、内藤氏が城の改修、桜城から

高さ65メートルほどの丘である童子山に移し、「三河国」

「尾張国」「美濃国」「信濃国」「伊賀国」「伊勢国」

「近江国」の 7つの国が見える高台にあることから、

「七州城」といった

|

蓮池跡(駐車場)

挙母藩歴代藩主

三宅家4代 、本多家3代 、内藤家7代 2万石

現在豊田市美術館敷地内に櫓台の石垣が残り

隅櫓を再建する

|

|

| 西尾城跡 2023.7.11撮影 |

西尾城跡 |

西尾城跡 |

|

|

|

|

鍮石門(ちゅうじゃくもん)

西尾城は、愛知県西尾市錦城町にあった日本の城

別名は「鶴城、鶴ヶ城」

三河国守護に任じられた足利義氏が築城した

西条城が 始まりと伝わる。

|

本丸丑寅櫓(うしとら)

天正13年)に酒井重忠によって、東の丸と帯曲輪の拡張と

堀や石塁の造成、櫓門、櫓類、天守などが増築された。

天正18年)田中吉政によって、三の丸の拡張や大手黒門、

新門の楼門2棟、櫓門2棟が建てられている。

|

丑寅櫓と内堀

西尾藩 歴代藩主:本多(膳所)家、

松平(府内大給)家、 太田家、井伊(与板)家、

増山家2代、土井(刈谷)家4代

三浦家2代、松平(西尾大給)家5代 6万石 |

|

| 西尾城跡 |

西尾城跡 |

西尾城跡 |

|

|

|

|

二の丸広場

西尾城の特色は、天守が本丸ではなく二の丸にあり、

城下に士農工商が混在していたこと、

「総構え(そうがまえ)」といって城下町の周囲を堀と

土塁で囲んだことです。 |

天守台の石垣と土塀

丑寅櫓から天守台につづく土塀は約52m、高さは約2m。

木造で控え柱である構造で、2ヶ所の折れを持つ

「屏風折れ」と なっています。

現在の施設は西尾市資料館と旧近衛邸

|

二之丸丑寅櫓

二之丸丑寅櫓は天守があったとされる二之丸の

北東隅(丑寅の方角)、鍮石門の北に位置する櫓で、

江戸の初期に建てられたと推定されます。

|

|

2022年11月8日~10日岐阜県の山城巡りと紅葉及び愛知県長篠城へ3回目に行って来ました。

苗木城と岩村城へ |

| 苗木城跡続日本100名城(142番) |

苗木城跡 |

苗木城跡 |

|

|

|

|

苗木城跡の碑

岐阜県中津川市にあった日本の城。

別名は霞ケ城。鎌倉時代初期に岩村城を

本拠地とした遠山氏が恵那郡を統治

天文年(1532年~)に遠山正廉が苗木城を築く

武田氏、織田氏、森氏の苗木城攻めて遠山氏は

徳川家康を頼り浜松に走る |

駐車場から歩いて5分 天守台を望む

木曽川から山頂の天守跡までは、標高差約170メートル。

急峻な地形を生かして築かれた山城です。

天守跡に展望台が設けられ、恵那山や木曽川を

はじめ中津川市街を360度見渡すことができ、

美しい景色が見ものです。

|

石畳みを歩くと風吹門(大手門)

苗木城の石垣には、なんと自然の巨岩がそのまま

活用されています。苗木城の特徴は、大人の背丈を

優に超える巨石や断崖など自然の地形を

最大限に生かした城壁

|

|

| 苗木城跡 続日本100名城(142番) |

苗木城跡 |

苗木城跡 |

|

|

|

|

大矢倉

「岐阜のマチュピチュ」と呼ばれる所以となった

「大矢倉」は、かつて3階建ての櫓があった

土台部分が残っています。 |

本丸下の石垣

高さ7m以上ある石垣で素晴らしい加工で苗木城は

門跡と石垣が多く保存されている。天然の巨岩を利用

して頑固な城郭を築いている |

本丸からみる大矢倉

1600年(慶長5年)頃に遠山友政によって築かれた

天守、関ヶ原合戦で東軍に属して、苗木藩として

1万500石と幕末まで遠山氏12代続く |

|

| 苗木城跡続日本100名城(142番) |

苗木城跡 |

苗木城跡 |

|

|

|

|

天守台と石垣

天守閣は2重3階で巨岩の上に建てられていた

360度の展望である。1万石の領地大名としては

このような規模の大きい城壁を持つのは異例

|

天守台より望む木曽川と恵那山

苗木城は人気で多くの人達が登城している。

駐車場は上には20台程度可能

下に歴史資料館があり、駐車場もあります

|

天守台

日本続100名城142番

|

|

| 岩村城跡日本100名城(38番) |

岩村城跡 |

岩村城跡 |

|

|

|

|

太鼓櫓、表御門、平重門 藩主邸

岐阜県恵那市岩村町にある中世の日本の城

(山城跡)で、「霧ヶ城」とも呼ばれる。

奈良県の高取城、岡山県の備中松山城と並び、

日本三大山城の一つとされる。 |

大手一ノ門

鎌倉幕府の御家人加藤景廉の長男遠山景朝が築き、

その子孫の岩村遠山氏が戦国時代まで城主であった

戦国時代に遠山氏最後の城主は遠山景任病没すると

信長は5男で幼少の坊丸(織田勝長)を遠山氏の養子

|

土岐門

となって後見は信長の叔母にあたる女性

(通称はおつやの方など)で幼少の養子に代わって

女城主として差配を振るった。岩村城は武田方に敗れ、

おつやの方は秋山虎繁と婚姻するという条件で降伏 |

|

| 岩村城跡日本100名城(38番) |

岩村城跡 |

岩村城跡 |

|

|

|

|

畳橋付近の追手門

1575年(天正3年)武田勢が弱体化した期に乗じ

信長は岩村城奪還を行った。 |

追手門跡

土岐門に続く第三の門が追手門で、前面の空堀には

畳橋と呼ばれる木橋がかかっていまし た。 |

六段壁

本丸の北東面には雛壇に築かれた六段の

見事な石垣が残されています。 |

|

| 岩村城跡日本100名城(38番) |

岩村城跡 |

岩村城跡 |

|

|

|

六段壁

戦国時代のおんな城主で有名 おやつ と言う

織田信長の伯母上(歳は若い)で武田方の武将

秋山虎繁が岩村城を攻め落としておやつうは

苦渋の末、城兵・領民を守る為に虎繁の妻となる

その後、武田氏の勢力が衰え信長は夫婦を処刑

|

長局埋門

二の丸から本丸へ入る門。位置的には本丸北口で有り、

裏門にあたります。

|

本丸より長局埋門

江戸時代初期、家康は徳川秀忠に将軍職を譲り、

駿府に隠居した。1610年(慶長15年)完成した。

天守台は、石垣上端で約55m×48mという城郭

史上最大級の規模であった。

|

|

| 岩村城跡日本100名城(38番) |

岩村城跡 |

岩村城跡 |

|

|

|

|

南曲輪

高さ7mあり、出丸と本丸にある石垣

|

出丸 現在は駐車場

本丸と六段崖等の石垣見るだけでは楽な駐車場

本丸の海抜717mで資料館口から登城すると800m

約150m登る、約45分で本丸まで |

本丸跡

江戸時代の岩村藩主と石高

1.大給松平家(宗家) 2代 2万石 譜代

2.丹羽家 5代 2万石 譜代

3.大給松平家(分家) 7代 3万石譜代 |

|

| 長篠城跡日本100名城(46番) |

長篠城跡 |

長篠城跡 |

|

|

|

|

長篠城跡碑

豊川と宇連川が合流する場所に突き出した

断崖絶壁の上にあり、1508年奥三河の土豪である

菅沼元成が築城した菅沼氏は今川氏の部将で5代

武田信玄に屈する

|

内堀

信玄死後、1575年6月武田勝頼が15000の兵を率いて

奥平信昌が約五百の手勢で守る長篠城を攻め囲み、

長篠の戦いが始まる。

奥平信昌は長篠の戦い後、新城に新たな城を築き

長篠城は廃城となる |

長篠城址史跡保存館

長篠の戦い

長篠城の守備隊は500人の寡兵であった200丁の

鉄砲や大鉄砲を有しており、地形のおかげで

武田軍の猛攻に何とか持ちこたえていた。

|

|

| 長篠城跡日本100名城(46番) |

長篠城跡 |

長篠城跡 |

|

|

|

|

本丸跡

兵糧蔵の焼失により食糧を失い落城必至の状況

城側は貞昌の家臣である鳥居強右衛門(すねえもん)

を密使として放ち、約65km離れた岡崎城の家康へ

緊急事態を訴えて、援軍を要請させることにした。

|

本丸・野牛曲輪跡

岡崎城では、既に信長の率いる援軍3万人が、家康の

手勢8000人とともに長篠へ出撃する態勢であった。

この朗報を一刻も早く長篠城に伝えようと

引き返したが、16日の早朝、城の目前まで

来たところで武田軍に見つかり、捕らえられる

豊川と宇連川が合流する中央が長篠城

|

鳥居強右衛門の磔つけの場所

武田勝頼は、鳥居に向かって『援軍は来ない。

あきらめて早く城を明け渡せ』と叫べ。お前の命を

助け、所領も望みのままに与えてやろう」と

取引を持ちかけた。鳥居は、「あと二、三日で、

数万の援軍が到着する。それまで持ちこたえよ」と、

勝頼の命令とは全く逆のことを大声で叫んだ。

鳥居は槍で突き殺ろされた |

|

| 設楽原古戦場 |

設楽原古戦場 |

設楽原古戦場 |

|

|

|

|

馬防柵

信長軍30,000と家康軍8,000は、5月18日に

長篠城手前の設楽原に着陣。

信長はこの点を利用し、30,000の軍勢を敵から

見えないよう、途切れ途切れに布陣させた

|

馬防柵と徳川陣地

小川・連吾川を堀に見立てて防御陣の構築に努める。

馬防柵を設けるという当時の日本としては異例の

野戦築城だった。火縄銃3000丁で武田の騎馬隊を

撃ち落とすのである

|

馬防柵から見た武田軍側

酒井忠次に率い長篠城包囲の要であった鳶ヶ巣山砦

を4000名の別働隊を組織し、奇襲を命じた

設楽原では、武田軍が織田・徳川軍を攻撃。戦いは

昼過ぎまで続いた(約8時間)武田軍は10,000名

以上と重臣がほとんど犠牲となり敗戦 |

|

2022年7月28日~29日静岡県の100名城・続100名城巡りと神社巡りに猛暑の中行って来ました。

静岡県の名城 興国寺城「続日本100名城145番」だけ残りです |

| 駿府城跡日本100名城(41番) |

駿府城跡 |

駿府城跡 |

|

|

|

|

駿府城跡碑

4世紀に室町幕府の駿河守護に任じられた今川氏に

この地には今川館が築かれ今川領国支配の中心地。

武田領国化される

|

東御門 高麗門(復元)

天正13年) 駿河国を支配した徳川家康が浜松城より

居城を移して築城開始。

天正18年) 小田原征伐後、江戸に移封となった徳川家康に

代わり、中村一氏が大名として入城

|

巽櫓 東御門(復元)

江戸時代初期、家康は徳川秀忠に将軍職を譲り、

駿府に隠居した。1610年(慶長15年)完成した。

天守台は、石垣上端で約55m×48mという城郭

史上最大級の規模であった。 |

|

| 駿府城跡日本100名城(41番) |

駿府城跡 |

駿府城跡 |

|

|

|

|

坤櫓(ひつじさるやぐら)

1616年(元和2年) 家康、駿府城で死去(75歳)

1624年(寛永元年) 徳川忠長が駿府城主となる

1631年(寛永8年) 忠長が乱心、改易と蟄居 |

鷹狩り姿の徳川家康公之像

駿府は公儀御料(江戸幕府直轄領)となり、駿府城代・

駿府定番が置かれる。

|

二ノ丸水路

1635年(寛永12年) 城下の火災が城に延焼

1707年(宝永4年)宝永地震により駿府城石垣等が大破

1854年(安政元年)安政の大地震によりほぼ全壊する |

|

| 駿府城跡日本100名城(41番) |

駿府城跡 |

駿府城跡 |

|

|

|

紅葉山公園

紅葉山庭園は駿府城公園内に平成13年秋に

完成した日本庭園と茶室です。

|

県庁別館21階展望室より東御門

本丸堀と巽櫓、東御門、奥に紅葉山公園及び中堀

県庁別館21階は誰でも展望室に入ります。無料駐車場

1時間だけOKです

|

県庁別館21階展望室より天守台発掘

2016年(平成28年)8月 天守台発掘調査開始

発掘現場の中にも入れます

|

|

| 諏訪原城跡 続日本100名城(146番) |

諏訪原城跡 |

諏訪原城跡 |

|

|

|

|

諏訪原城跡碑

諏訪原城(牧野城)は遠江国の東端近くの

牧之原台地の舌 状台地の先端部に立地する。

武田軍が遠江(徳川領)攻略の出城として築城 |

諏訪原城の図

(1575)8月、長篠で敗戦した後、遠江に進攻した

徳川家康の手に落ち、牧野城と改名。

|

二の曲輪中馬出(三月日堀)

武田流築城術の特徴と言われる丸馬出

|

|

| 諏訪原城跡 続日本100名城(146番) |

諏訪原城跡 |

諏訪原城跡 |

|

|

|

|

外堀

諏訪原城は地形に守られた「後ろ堅固」の城

虎口側は平坦ですが本曲輪東側が断崖で大井川

が流れて自然地形に守られていた |

薬医門(やくいもん)

発掘調査で確認された門の礎石から復元した

平成28年

|

本丸台から大井川を望む

本曲輪から望む島田市街 東側は断崖で

なかなか攻められない地形

|

|

| 高天神城跡 続日本100名城(147番) |

高天神城跡 |

高天神城跡 |

|

|

|

|

北口 搦手門(からめてもん)より登城

山の高さは海抜132m、城郭全体の面積も

なく、山自体が急斜面

|

高天神城図

高天神城には治承・寿永の乱(源平合戦)の際に築城された

との伝承があるが、不明、戦国時代末期には武田信玄

・勝頼と徳川家康が 激しい争奪戦を繰り広げた。

|

高天神城 北側搦手門

勝頼も天正2年(1574年)に高天神城を攻撃、

猛攻を加えて結果二ノ丸が落城した。

|

|

| 高天神城跡 続日本100名城(147番) |

高天神城跡 |

高天神城跡 |

|

|

|

|

本丸広場

天正8年(1580年)9月、徳川軍は満を持して

高天神城を攻撃した(第二次高天神城の戦い)。

天正9年(1581年)3月下旬、岡部以下の将兵が

突撃を敢行し討死して高天神城は陥落した。

|

本丸より北側を望む

落城後、高天神城は廃城となり、城の山頂に 高天神社が

あったために、山自体は地元のシンボル

|

本丸方面

今回の登城は3日前に豪雨で湿気多く登城する

人は誰もいない、北側の階段はかなり急坂

汗流しで山頂へ尾根で左右は直角の崖

|

|

| 横須賀城跡 |

横須賀城跡 |

横須賀城跡 |

|

|

|

|

本丸広場と天守台

大須賀家2代、能見(松平)家2代、井上家2代、

本多家1代、西尾忠成が2万5千石で7代をもって

明治維新まで続く、西尾家は老中になり3.5万石

|

横須賀城の特徴

他に類を見ない、天竜川より運ばれた玉石垣を用いた

築城法である。天守閣は三層四階であったが

宝永地震で隆起

|

横須賀城

綺麗な玉石垣が見ものでよく整備されています。

近くには城下町で古い家並みあり

|

|

| 掛川城 日本100名城(42番) |

掛川城 |

横須賀城跡 |

|

|

|

|

掛川城 別名:懸川城、懸河城、雲霧城、

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは山内一豊は

居城である掛川城を真先に家康に提供する、

|

2014年11月に登城しております。今回は立ち寄り

今天守の回り工事で大型クレーンにより荷物上げ

良い画像撮れず

|

掛川市 横須賀城跡

横須賀城は武田氏が高天神城攻撃で徳川家康が

大須賀康高に命じて築いた城で、江戸時代も

横須賀藩として、家、田んぼ付近まで海であった

。

|

|

2022年5月19日山梨県の100名城・続100名城巡りと神社仏閣巡りに行きました。

新府城・甲府城・躑躅ヶ崎館・要害山城及び武田神社・甲州善光寺・恵林寺 日帰りにて |

| 甲府城 日本100名城(25番) |

甲府城 |

甲府城 |

|

|

|

|

稲荷曲輪門

稲荷曲輪南西部にあった。薬医門。復元されている。

|

数寄屋櫓跡を望む

階段上がると数寄屋曲輪広場へ

|

甲府城全体図

全体に石垣が美しく良い城でありました。

これで3回登城しましたが、復元門、櫓があり

楽しかった。

|

|

| 甲府城 日本100名城(25番) |

甲府城 |

甲府城 |

|

|

|

|

銅門跡

本丸西側に位置し、鉄門と対だとされる門です。

当時の礎石が残っています

|

本丸広場より天守台

そもそも天守が存在していたのか否かについて、

議論や検証が続いている。

|

稲荷櫓

稲荷曲輪北東にあった。復元されている。古写真が

発見されている。二重櫓二階に千鳥破風別名丑寅櫓。

平成15年に復元された。

|

|

| 甲府城 日本100名城(25番) |

甲府城 |

甲府城 |

|

|

|

|

上がると天守曲輪へ

上側には櫓か門があったような石垣である

|

鉄門

本丸搦手門にあたる。櫓門 平成22年には鉄門の復元が

決定され、2013年度に完成

|

謝恩碑 高さ約35m

この記念碑は明治40年の大水害など度重なる水害に

よって荒廃した山梨県内の山林に対し、明治天皇より

山梨県内の御料地の下賜(かし)が行われたことに

対する感謝と水害の教訓を後世に伝えるために

大正11年)に建設された。

|

|

| 甲府城 日本100名城(25番) |

甲府城 |

甲府城 |

|

|

|

|

甲府城 遊亀橋 別名は舞鶴城、一条小山城

梯郭式平山城 築城主:豊臣秀吉・徳川家康?

1583年~1586年頃 |

天守台と石垣 甲府藩歴代藩主

尾張徳川家→駿河徳川家→甲府徳川家2代→柳沢家2代

1724年より幕府直轄領となり |

坂下門石垣

積み方が違っていることから積んだ時代が違うと

考えられている石垣が並んでいます。 |

|

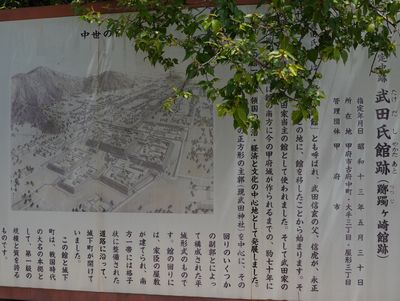

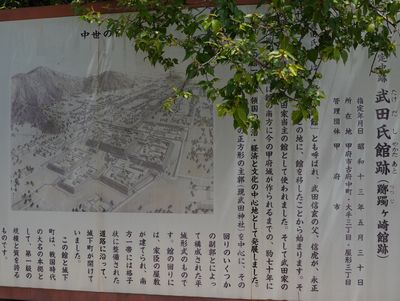

| 躑躅ヶ崎館 日本100名城(24番) |

躑躅ヶ崎館 |

躑躅ヶ崎館 |

|

|

|

|

躑躅ケ崎舘 別名は武田氏館跡 連郭式平城

築城主:武田信虎 築城年:1519年

甲斐国守護武田氏の本拠である甲府に築かれた館

武田氏3代が60年あまり本拠地として

使用されました。

|

躑躅ケ崎舘 (武田神社)堀に架けられた神橋

武田神社の由来:武田信玄を祭神とする

1915年(大正4年)、大正天皇の即位記念に武田信玄に

従三位が追贈されたのを大正8年)には社殿が竣工し、

信玄の命日にあたる4月12日には初の例祭が行われた。

|

躑躅ケ崎舘の説明掲示板

左図の左右に昔の舘の門石垣があります。

じっさいには戦時のために裏山に詰城である要害山城を

配置して、守りを固める構造になっています。

|

|

|

|

| 要害山城 続日本100名城(128番) |

要害山城 |

要害山城 |

|

|

|

要害山城 別名は積翠山城

甲府市上積翠寺町(かみせきすいじまち)にあった

日本の城。躑躅ヶ崎館(武田氏館跡)の詰城として

築かれた山城である。 |

要害山城

標高770メートルの丸山と呼ばれる要害山中腹の傾斜地を

中心に築かれている。築城は武田信虎時代の永正17年

(1520年)6月であるという。 |

要害山城への登山口

途中まで登るが引き返す

|

|

| 新府城跡 続日本100名城(127番) |

新府城跡 続日本100名城(127番) |

新府城跡 続日本100名城(127番) |

|

|

|

|

新府城 別名は韮崎城 連郭式平城

甲府盆地西部に位置。釜無川と塩川が侵食して形成

西側は侵食崖で、東に塩川が流れる。 天正3年

(1575年)5月21日の長篠の戦いで敗れた後

|

車道から鳥居階段を登る(緩やかな登城口あり)

築城は天正9年(1581年)から開始され、年末には勝頼が

躑躅ヶ崎館から新府城へ移住している。翌年信濃の木曽義昌

謀反鎮圧で諏訪へ出兵するが、

|

階段を登りと稲荷神社本殿

織田・徳川連合軍に阻まれて帰国、勝頼は3月に家臣の

小山田信茂の岩殿城に移るために、城に火をかける。

岩殿城に向う途中に笹子峠で信茂の謀反にあい、

天目山に追いつ詰められ武田一族は滅亡する。 |

|

| 新府城跡 続日本100名城(127番) |

新府城跡 続日本100名城(127番) |

新府城跡 続日本100名城(127番) |

|

|

|

新府城本丸後

石垣を使われない平山城で、本曲輪・二の曲輪・

東の三の曲輪・西の三の曲輪・帯曲輪などにより

構成され、丸馬出し・三日月堀・枡形虎口どの

防御施設を持つ。 |

新府城の構成図

築城の時、普請奉行として真田昌幸と言われ、配下の

国衆に人足動員を命じたものとされる

|

新府城本丸跡

本丸跡は平地で整備され、トイレも完備、野鳥も多く

飛び回っております、コゲラ・キビタキ・オオルリ

・ガビチョ ゆっくり野鳥撮影したいと思います。

|

|

| 新府城跡 続日本100名城(127番) |

新府城跡 続日本100名城(127番) |

新府城跡 続日本100名城(127番) |

|

|

|

東大手門の馬出し跡

大手馬だしは城門の前に築いて敵から人馬が見えない

土手のことで、馬出しは甲州流築城法の特徴である

二の丸等はまだ整備されず |

東出構と西出構の堀の跡

画像の盛り土が西出構で手前に東出構がある

奥に乾門があります。

|

乾門 枡形虎口

発掘で門跡の柱穴が発見して現在は鉄蓋されている

右側は七里岩の絶壁で下は釜無川である

|

|

|

| 東海・中部編 2014年11月18日より中部・東海のお城巡りに行きました |

| 大垣城 続日本100名城(144番) |

大垣城 |

大垣城 |

|

|

|

|

大垣城 別名は麋城、巨鹿城 平城

1500年(明応9年)に竹腰尚綱によって造られる

1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いの際には

石田三成らが入城して西軍の根拠地 |

旧柳口門と右に艮櫓あり

大垣藩歴代藩主

石川家 譜代 5万石 ・松平(久松)家 親藩 2万石

阿部家 譜代 5万石 ・松平(久松)家 親藩 6万石

戸田家 譜代 10万石 11代 |

天守台より市街地望む

昭和11年に国宝にしていされたが太平洋戦争

の空襲により天守や艮櫓などが焼失

天守の再建は1959年 |

|

| 墨俣城 |

墨俣城 |

墨俣城 |

|

|

|

|

|

岐阜県大垣市墨俣町墨俣

1566年美濃侵攻にあたって、木下藤吉郎が

短期間で造った一夜城で江戸期にはない

|

墨俣城天守閣より岐阜城を望む

岐阜城を模写して作る

|

天守閣より長良川見て遠くに岐阜城

|

|

| 岐阜城 日本100名城(39番) |

岐阜城 |

岐阜城 |

|

|

|

|

|

岐阜城

(稲葉山)にある山城跡。稲葉山城とも言う

1539年斎藤利政が、稲葉山山頂に城作り

1601年家康は岐阜城の廃城を決め加納城を築城

|

山頂からの岐阜城は撮影困難

天守閣より長良川を望む

1956年再建

|

長良川の河川敷より撮影

2015年10月に再度撮影

|

|

| 犬山城 日本100名城(43番) |

犬山城 |

犬山城 |

|

|

|

犬山城 (国宝)

愛知県犬山市にあった城である。 国宝の一つ

別名は白帝城、木曽川沿いの高さ約88メートル

ほどの丘に築かれた平山城である

|

木曽川対岸より夕日の犬山城

犬山藩歴代藩

小笠原家:譜代5万

平岩家 :11万石 (尾張藩家老)

成瀬家 :3万石 (尾張藩家老 |

天守閣より木曽川の堰を見る。

御嶽山も見える |

|

| 清州城 |

清州城 |

清州城 |

|

|

|

愛知県清須市一場にあった城。平城

信長は、この城から桶狭間の戦いに

出陣するなど、約10年間清須を居城とした。

望楼型3重4階 1989年RC造模擬 |

織田信長がたおれて、跡目相続で清洲会議後、

織田信雄が城主となる

1595年)には福島正則の居城

慶長12年(1607年)には家康の九男徳川義直

慶長14年(1609年)名古屋と統合され廃城となる。 |

天守閣の最上階より名古屋城を望む |

|

|

|

| 岩崎城 |

岩崎城 |

岩崎城 |

|

|

|

愛知県日進市岩崎)にあった戦国時代の平山城

天正12年(1584年)に起きた岩崎城の戦いとは、

小牧・長久手の戦いのうち長久手の戦いの緒戦と

なった戦いである。 |

昭和62年(1987年)には、展望塔として五重構造の

天守閣(模擬天守)が築城、「岩崎城址公園」として

整備された |

岩崎城の駐車場と入口 お城好きの友人

|

|

| 吉田城 続日本100名城(151番) |

吉田城 |

吉田城 |

|

|

|

愛知県豊橋市今橋町、豊橋公園内)にあった城

幕藩体制の下で吉田城に三河吉田藩の

藩庁が置かれた別名:吉祥郭、峯野城、歯雑城。

|

三河吉田藩歴代藩主

松平(竹谷)家3万石→松平(深溝)家3万石→

小笠原家4万石→牧野家8万石→

松平(大河内)家7万石 |

吉田城は豊川と朝倉川合流地点に立地。

天守閣はなく画像の鉄櫓が代わりとなる |

|

| 岡崎城 日本100名城(45番)

|

岡崎城ライトアップ

|

大手門(復元) |

|

|

|

|

| 岡崎城

別名:龍城

連郭式平山城 徳川家康の生地である。

1452年西郷稠頼・頼嗣 築城m 松平氏3代松平信光

が城主西郷頼嗣を破り岡崎松平家が成立、

|

岡崎藩歴代藩主

本多家 4代 5万石、水野家 7代 6万

松平家(松井)1代 5万

本多家 6代 5万石 幕末

|

実際の位置は七間門付近

|

|

2024年5月4度目の登城する

| 岡崎城 日本100名城(45番) |

二の丸より入る持仏堂曲輪へ |

天守閣 |

|

|

|

|

| 徳川家康の銅像 |

太鼓門跡 |

|

|

| 岡崎城 日本100名城(45番) |

晩年の家康像 |

辰巳櫓台下石垣 |

|

|

|

|

1542年(天文11年):城内で竹千代(後の徳川家康)が

生まれる。その後今川家へ人質として過ごす。 |

織田信長により今川家を滅ぼし、岡崎へ戻る。子の信康に

岡崎城を渡し、浜松城に入る |

城内で最も完成度の高い石垣で石材が布積み

「江戸切り」で仕上げてある |

|

| 岡崎城 日本100名城(45番) |

持仏堂曲輪・本丸腰巻石垣 |

家康産湯の井戸 |

|

|

|

|

| 本丸埋門(うずみもん)北袖石垣 |

|

|

|

|

|

| |

| 掛川城 日本100名城(42番) |

掛川城 |

掛川城 |

|

|

|

掛川城 別名:懸川城、懸河城、雲霧城、

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは山内一豊は

居城である掛川城を真先に家康に提供する、

|

掛川藩歴代藩主

松平(久松)家1万石→安藤家3万石→

松平(桜井)家4万石→井伊家3.5万石→

小笠原家6万石→太田家5万石 |

豊臣時代に山内一豊の居城で、関ヶ原開戦前に

徳川家康に引き渡して味方した功績で土佐国を

与えられた有名な話である。 |

|

| 小山城 |

小山城 |

小山城 |

|

|

|

静岡県榛原郡吉田町にかつてあった城である。

今川氏を倒した武田氏により、1571年築城された。

1582年(天正10年)、甲州征伐のため駿河・甲斐に

向け出陣した徳川家康の攻撃を受け落城した。

江戸時代は藩と城はない |

土塁と橋を復元

城内部には地元刀工島田義助系の刀剣が多く展示 |

天守閣より富士山を望む |

|

| |

|

|