| 南方作戦 |

| 太平洋戦争緒戦における日本軍の東南アジア及び太平洋各地への攻略作戦である。 |

| 1941年12月8日の英領マレーへの奇襲上陸をもって開始され、1942年5月のビルマ制圧をもって完了した。 |

| 南方作戦はバターン半島でのアメリカ軍の抵抗を除けば計画を上回る早さで進行し、 |

| 日本軍は作戦目標を完全に達成した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

背景

| 10月16日、近衛文麿内閣はにわかに総辞職した。後を継いだ東條英機内閣は、11月1日の |

| 大本営政府連絡会議で改めて帝国国策遂行要領を決定し、要領は11月5日の御前会議で承認された。 |

| 以降、大日本帝国陸海軍は、12月8日を開戦予定日として対米英蘭戦争の準備を本格化した。 |

| 11月6日、南方作戦を担当する各軍の司令部の編制が発令され、南方軍総司令官に寺内寿一大将、 |

| 第14軍司令官に本間雅晴中将、第15軍司令官に飯田祥二郎中将、第16軍司令官に今村均中将、 |

| 第25軍司令官に山下奉文中将が親補された。同日、大本営は南方軍、第14軍、第15軍、第16軍、第25軍、 |

| 南海支隊の戦闘序列を発し、各軍及び支那派遣軍に対し南方作戦の作戦準備を下令した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作戦計画

南方作戦全体の総称は「あ号作戦」と名づけられた。各方面における具体的作戦である

フィリピン作戦は「M作戦」、マレー作戦は「E作戦」、蘭印作戦は「H作戦」、グアム作戦は「G作戦」、 |

| 英領ボルネオ作戦は「B作戦」、香港作戦は「C作戦」、ビスマルク作戦は「R作戦」と命名された。 |

| 連動して実施される海軍による真珠湾攻撃は「Z作戦」と命名された。 |

| 南方作戦の目標は蘭印(オランダ領東インド)の石油資源の獲得であった。このために開戦初頭まず |

| アメリカ領フィリピンとイギリス領マレーを急襲して足場を築き、迅速に蘭印を攻略し、資源を確保するとともに |

| スンダ列島に防衛線を形成するという構想であった。 |

| 開戦後速やかに香港、イギリス領ボルネオ、グアム、ビスマルク諸島、モルッカ諸島、チモール島を攻略し、 |

| また開戦初期タイに進駐し、状況が許せばイギリス領ビルマでの作戦を実施するとされた。 |

| 南方作戦に使用される陸軍の兵力は11個師団36万余にのぼった。海軍は南方作戦と |

| 真珠湾攻撃とにその総力をあげてあたることになった。 |

参加兵力

陸軍

南方軍(総司令官:寺内寿一大将、総参謀長:塚田攻中将)

フィリピン方面

・第14軍(司令官:本間雅晴中将、参謀長:前田正実中将) - 第16師団、第48師団、戦車連隊2

マレー方面

・第25軍(司令官:山下奉文中将、参謀長:鈴木宗作中将) - 近衛師団、第5師団、第18師団、

戦車団1(戦車連隊4)、(第56師団 ※作戦には投入されずビルマ方面へ転進)

蘭印方面

・第16軍(司令官:今村均中将、参謀長:岡崎清三郎少将) - 第2師団、混成第56歩兵団、

戦車連隊3、(第38師団、第48師団 ※開戦時には未配備)

タイ・ビルマ方面

・第15軍(司令官:飯田祥二郎中将、参謀長:諫山春樹少将) - 第33師団、第55師団(南海支隊欠)

グアム方面

・南海支隊(混成第55歩兵団、支隊長:堀井富太郎少将)

ボルネオ方面

・川口支隊(第18師団の一部、支隊長:川口清健少将)

南方軍直属

・仏印方面 - 第21師団(師団長:田中久一中将)、独立混成第21旅団

・第1挺身団、第3飛行集団、第5飛行集団、第21独立飛行隊

支那派遣軍

・第23軍の一部 - 第38師団(香港作戦を担当)、第4師団(上海にあり大本営の直轄)

海軍

| 連合艦隊は真珠湾攻撃に第1航空艦隊と第6艦隊を使用、南洋方面に第4艦隊、本土東方に第5艦隊、 |

| 内海に第1艦隊を配置し、その他の大部分をあげて南方部隊を編成した。南方部隊指揮官には |

| 第2艦隊司令長官の近藤信竹中将が着任した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

南方部隊(指揮官:近藤信竹中将、参謀長:白石萬隆少将)

・南方部隊本隊 - 第2艦隊(戦艦金剛、戦艦榛名基幹)

南シナ海、次いでパラオ方面で作戦全般を支援する。

・馬来部隊 - 南遣艦隊(司令長官:小沢治三郎中将、参謀長:澤田虎夫少将)

マレー、蘭領ボルネオ、スマトラ方面の作戦を支援する。

・比島(蘭印)部隊 - 第3艦隊の大部分(司令長官:高橋伊望中将、参謀長:中村俊久少将)

フィリピン作戦を支援する。フィリピン攻略後、蘭印部隊となり作戦を支援する。

・航空部隊 - 第11航空艦隊(司令長官:塚原二四三中将、参謀長:大西瀧治郎少将)

基地航空部隊。比島での航空撃滅戦の後、東方から蘭印作戦を支援する。

・潜水部隊 - 第5潜水戦隊(司令官:醍醐忠重少将)

南方軍以外の陸軍兵力の状況

太平洋戦争の開戦時、南方軍以外の陸軍兵力の配備状況は以下の通りであった。兵力の大半は

満州と中国大陸とに貼り付けとなっており、南方作戦に参加した兵力は総兵力の2割程度であった。

内地

第1飛行集団

東部軍 - 留守近衛師団、留守第2師団、留守第51師団、第52師団

中部軍 - 留守第3師団、留守第4師団、第53師団、第54師団

西部軍 - 留守第5師団、留守第6師団、留守第55師団、留守第56師団

北部軍 - 第7師団、留守第57師団

朝鮮軍 - 第19師団、第20師団

台湾軍 - 留守第48師団

関東軍 - 第10師団、第14師団、第28師団、第29師団、第2飛行集団

第3軍 - 第9師団、第12師団

第4軍 - 第1師団、第57師団

第5軍 - 第11師団、第24師団

第6軍 - 第23師団

第20軍 - 第8師団、第25師団

支那派遣軍 - 第27師団、第一飛行団

北支那方面軍

第1軍 - 第36師団、第37師団、第41師団

第12軍 - 第32師団

駐蒙軍 - 第26師団、第35師団、第110師団、騎兵集団

第11軍 - 第3師団、第6師団、第13師団、第34師団、第39師団、第40師団

第13軍 - 第15師団、第17師団、第22師団、第116師団

第23軍 - 第38師団、第51師団、第104師団

| |

|

|

|

| |

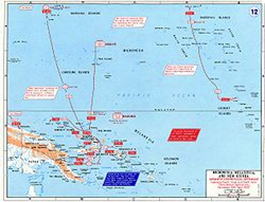

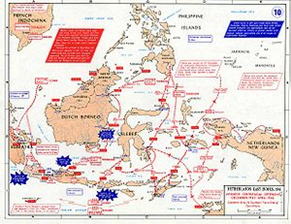

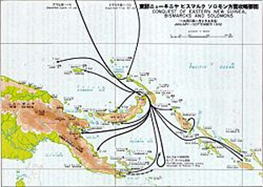

日本軍の中部太平洋への進攻作戦 |

|

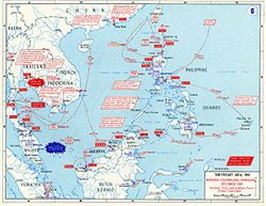

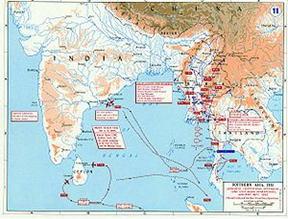

1941年12月の日本軍の東南アジア方面での作戦 |

| |

|

|

|

| |

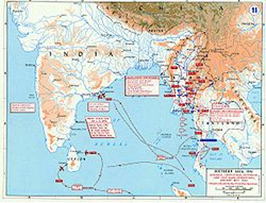

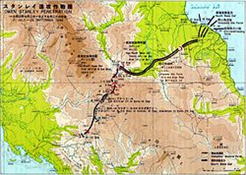

日本軍のビルマ・インド洋への進攻作戦 |

|

日本軍のオランダ領東インドへの進攻作戦 |

|

| マレー作戦1941年12月8日 - 1942年1月31日 場所:マレー半島 結果:日本軍の勝利 |

マレー作戦(マレーさくせん, 馬来作戦, 日本側作戦名「E作戦」)は、太平洋戦争(大東亜戦争)序盤における

日本軍のイギリス領マレーおよびシンガポールへの進攻作戦である。

日本の対英米開戦後の最初の作戦である。世界史的には、本攻撃によって第二次世界大戦はヨーロッパ・

北アフリカのみならずアジア・太平洋を含む地球規模の戦争へと拡大した。

1941年12月8日にマレー半島北端に奇襲上陸した日本軍は、イギリス軍と戦闘を交えながら55日間で1,100キロを

進撃し、1942年1月31日に半島南端のジョホール・バル市に突入した。これは世界の戦史上まれに見る

快進撃であった。

作戦は大本営の期待を上回る成功を収め、日本軍の南方作戦は順調なスタートを切った。

開戦時における日本軍の戦略目標は、石油や天然ガス、ゴムなどの豊富な天然を持つオランダ領

東インド(現インドネシア)の豊富な天然を持つオランダ領東インド(現インドネシア)の資源地帯の占領で

|

あったが、そこに至るには手前に立ちはだかるイギリスの植民地である

マレー半島およびシンガポールを攻略する必要があった。大本営は

シンガポールを攻略する必要があった。大本営は、

「(マレー半島内のイギリス軍を放逐しつつ)マレー半島を70日以内で

縦断してシンガポールを攻略する」という目標を立て、

作戦準備を開始した。

|

参加兵力

| 日本軍 |

連合軍 |

・第25軍 - 司令官:山下奉文中将

| 参謀長:鈴木宗作中将 参謀副長:馬奈木敬信少将 |

| 参謀副長:馬奈木敬信少将 高級参謀:池谷半二郎大佐 |

| 作戦主任参謀:辻政信中佐 |

・第5師団 - 師団長:松井太久郎中将

・4個歩兵連隊(歩兵第11、第21、第41、

第42連隊、捜索第5連隊

工兵第5連隊、砲兵第5連隊基幹

・近衛師団 師団長:西村琢磨中将

・3個歩兵連隊(近衛歩兵第3、第4連隊、

第5連隊、近衛捜索連隊基幹

・第18師団 師団長:牟田口廉也中将

・3個歩兵連隊(歩兵第124連隊、第56連隊、

第55連隊,歩兵第114連隊

・第3戦車団 戦車第1、第2、第6、第14連隊

・独立工兵 第4、第15、第23連隊

・独立山砲兵 第3連隊、野戦重砲兵第3、第18連隊

・第3飛行集団 集団長:菅原道大中将

作戦機459機、予備153機

・南遣艦隊 司令長官:小沢治三郎海軍中将

鳥海以下重巡5隻基幹

・第22航空戦隊 司令官:松永貞市少将

作戦機158機、予備29機

・第56師団

|

兵力人員 35000名

損害

戦死 : 1793名

戦傷 : 2772名

|

・マレー軍(司令官アーサー・パーシヴァル中将)

・イギリス領インド帝国軍(英印軍)

・第3軍団:第11師団第6、第15旅団、第9師団、

第8旅団、第9師団、第22旅団、第28旅団

・第12旅団 軍予備、ポートディクソン

・第45旅団 第53旅団 第44旅団

・オーストラリア軍

・第8師団 第22旅団 第27旅団

・イギリス軍

・第18師団 第54、第55旅団

・マレー人部隊

第1、第2旅団

・東洋艦隊

・Z部隊(司令長官:トーマス・フィリップス海軍大将)

戦艦プリンス・オブ・ウェールズ

巡洋戦艦レパルス基幹

・空軍(246機)

開戦時の兵力はイギリス兵19,600、インド兵37,000

オーストラリア兵15,200、その他16,800

合計の合計88,600軍の中核となるべき

イギリス第18師団はいまだ輸送途上であった。

兵力人員 88600名

損害

損害 :約2500名(遺棄死体:約5000名)

捕虜 :8000名 |

作戦開始時刻

|

1941年12月8日午前1時30分(日本時間)、佗美浩少将率いる第18師団

佗美支隊がマレー半島北端のコタバルへ上陸作戦を開始した。

アメリカ領ハワイの真珠湾攻撃に先立つこと1時間20分、いわゆる

太平洋戦争はこの時間に開始された。

第18師団歩兵第56連隊を基幹とする佗美支隊5,300名は、淡路山丸、

綾戸山丸、佐倉丸の3隻と護衛艦隊軽巡川内基幹の第3水雷戦隊)に

分乗し、12月8日未明にコタバルへ接近した。

2月8日 日本軍はジョホール海峡を渡河しシンガポール島へ上陸した。

シンガポール攻略戦での日本軍の戦死は1,713名、戦傷3,378名。

イギリス軍は約5,000名が戦死し、10万人が捕虜となった。

これはアメリカ独立戦争におけるヨークタウンの戦い以来のイギリス軍

史上最大規模の降伏であり、近代のイギリスにおいて歴史的な

屈辱であった。

|

シンガポール要塞の15インチ沿岸砲 |

降伏するイギリス軍 降伏交渉を行う山下中将とパーシヴァル中将 |

|

| フィリピンの戦い(開戦) 1941年12月8日 - 1942年5月10日:日本勝利 |

1941年から1942年のフィリピンの戦い比島作戦, 日本側作戦名「M作戦」,、

太平洋戦争(大東亜戦争)緒戦における日本軍のフィリピン進攻作戦である。

本間雅晴中将の指揮する第14軍主力は12月22日にルソン島に上陸し、1月2日には首都マニラを占領した。

アメリカ極東陸軍のダグラス・マッカーサー司令官はバターン半島に立てこもる作戦を取り粘り強く抵抗した。

45日間でフィリピン主要部を占領するという日本軍の予定は大幅に狂わされ、コレヒドール島の攻略までに

150日もかかるという結果になった。

参加兵力

| 日本軍 |

連合軍(アメリカ) |

陸軍

・第14軍 :司令官:本間雅晴中将

参謀長:前田正実中将

・第16師団:師団長:森岡皐中将

歩兵第9連隊、歩兵第20連隊、

歩兵第33連隊

捜索第16連隊、野砲兵第22連隊、

工兵第16連隊基幹

・第48師団:師団長:土橋勇逸中将

台湾歩兵第1連隊、台湾歩兵第2連隊、

歩兵第47連隊

捜索第48連隊、山砲兵第48連隊、

工兵第48連隊基幹

・第65旅団:旅団長:奈良晃中将

歩兵第122、第141、第142連隊基幹

・戦車第4、第7連隊

・野戦重砲兵第1、第8連隊

・独立工兵第3連隊

・第5飛行集団 集団長:小畑英良中将

作戦機192機(重爆27、軽爆54、

戦闘機72、偵察機27、直協機12)

・第16軍:坂口支隊 - 第56師団の一部

歩兵第146連隊基幹

・増援部隊(2月以降到着)

・第4師団 師団長:北野憲造中将

歩兵第8、第37、第61連隊、騎兵第4連隊

野砲兵第4連隊、工兵第4連隊基幹

・第1砲兵隊 司令官:北島驥子雄中将

重砲兵第1連隊(45式24榴8)、

砲兵情報第5連隊基幹

・永野支隊 第21師団の一部、

歩兵第62連隊基幹

・川口支隊 第18師団の一部、

歩兵第124連隊基幹

・河村支隊 第5師団の一部、

歩兵第41連隊基幹

海軍

・比島部隊

・第3艦隊 司令長官:高橋伊望中将

参謀長:中村俊久少将

巡洋艦摩耶、軽巡洋艦長良基幹

・南方部隊航空部隊

司令長官:塚原二四三中将

参謀長:大西瀧治郎少将

作戦機308機(艦上戦闘機123、陸偵15、

陸攻146 24)

兵力人員

第14軍の開戦時兵力は陸軍主力34,856名

船舶部隊4,633名、第5飛行集団3,621名

損害

戦死 :4130

行方不明 :287

戦傷 :6808

|

アメリカ極東陸軍 - 司令官:

ダグラス・マッカーサー少将

・アメリカ陸軍極東派遣部隊

司令官:ジョージ・グルナート少将

・北部ルソン部隊

司令官:ジョナサン・ウェインライト少将

第26騎兵連隊(PS)、第45歩兵大隊(PS)

2個重砲兵大隊(PS)、1個山砲大隊

フィリピン第11、第21、第31歩兵師団

フィリピン第71歩兵師団

・南部ルソン部隊

司令官:ジョージ・パーカー准将

フィリピン第41、第51歩兵師団

・ビサヤ・ミンダナオ部隊

司令官:ウィリアム・シャープ准将

フィリピン第61、第81、第101歩兵師団

・予備部隊 フィリピン師団

第86野戦砲兵連隊(PS)、フィリピン第91歩兵師団

極東空軍、フィリピン軍司令部、

アメリカ極東軍司令部

・港湾守備部隊、5個沿岸砲兵連隊

・アメリカ極東航空軍

司令官:ルイス・H・ブレリトン少将

作戦機249機

B-17爆撃機35、P-40戦闘機107、P-35戦闘機52

P-26戦闘機16、B-18爆撃機18、A-27攻撃機9

B-10爆撃機12

1941年12月当時、アメリカ軍とフィリピン軍は合わせて

約15万の兵力を有していた。フィリピン軍はマッカーサー

の指導の下で名目上は10個師団(定数は各7500人)に

まで増強されていたが、編成途上・訓練未了の部隊も

多かった。アメリカ陸軍極東派遣部隊の兵力は31,095名で

フィリピン人部隊11,957名。アメリカ本国の兵士も

8,500名が加わる |

-

損害

戦死 : 約25000

戦傷 : 約21000

捕虜 : 約83631

|

|

| 香港の戦い 1941年12月8日 - 12月25日 |

| 1941年12月8日~12月25日)は、太平洋戦争緒戦の日本軍によるイギリスの植民地であった香港の攻略戦である。 |

| 日本軍では九龍半島の攻略に数週間を見込んでいたが、準備不足のイギリス軍は城門貯水池の防衛線を |

| 簡単に突破され九龍半島から撤退した。香港島への上陸作戦は18日夜から19日未明にかけて行われた。 |

| 島内では激戦となったが、イギリス軍は給水を断たれ25日に降伏した。日本軍はわずか |

| 18日間で香港攻略を完了した。 |

| 1938年、日本軍は広東を攻略し、香港周辺の制空権・制海権は完全に日本軍のものとなった。イギリスは香港の |

| 海軍基地としての利用を断念したが、それでも日本との戦争となればできるだけ長く抵抗を続ける) |

方針を固めていた。1940年6月、日本軍は深セン?を攻略しイギリスと中国との国境を完全に封鎖、

強力な要塞を擁する |

| 香港攻略を視野に入れて攻城重砲を動員、7月15日にはそれら重砲を主力とする軍直轄の軍砲兵たる |

| 第1砲兵司令部(司令官:北島驥子雄中将)を設置、帝国陸軍最大の重砲兵団である第1砲兵隊を編成し、 |

| また担当師団としては第38師団が予定され、国境封鎖と訓練にあたった。 |

参加兵力

| 日本軍 |

|

イギリス軍 |

| 陸軍(総兵力 39,700名) |

|

|

| ・第38師団 - 師団長:佐野忠義中将 |

|

航空元帥ロバート・ポッファム大将 |

| ・歩兵第228連隊 - 連隊長:土井定七大佐 |

|

1941年9月10日、マーク・ヤングが香港総督及び |

| ・歩兵第229連隊 - 連隊長:田中良三郎大佐 |

|

全軍総指揮官として着任した。 |

| ・歩兵第230連隊 - 連隊長:東海林俊成大佐 |

|

香港駐屯軍はイギリス本国軍、イギリス・インド軍、 |

| ・山砲兵第38連隊(四一式山砲36門) |

|

カナダ軍によって構成される |

| ・工兵第38連隊、輜重兵第38連隊 |

|

香港駐屯軍 - 総司令官:クリストファー・マルトビイ少将 |

| ・師団配属部隊は独立山砲兵第10連隊 |

|

(総兵力 13,000名) |

| ・独立山砲兵第20大隊、独立工兵第19連隊 |

|

陸軍 |

| ・独立工兵第20連隊など(兵力 23,228名) |

|

香港歩兵旅団 - 旅団長:C.ワリス准将 |

| ・第1砲兵隊 - 司令官:北島驥子雄中将 |

|

・ロイヤル・スコット連隊第2大隊(イギリス本国軍) |

| ・重砲兵第1連隊(四五式二十四糎榴弾砲8門 |

|

・ミドル・セックス連隊第1大隊(イギリス本国軍) |

| ・独立重砲兵第2大隊(八九式十五糎加農8門)、 |

|

・ラジパッツ第7連隊第5大隊(英印軍)、 |

| ・独立重砲兵第3大隊(八九式十五糎加農8門)、 |

|

・パンジャブ第14連隊第2大隊(英印軍) |

| ・野戦重砲兵第14連隊(四年式十五糎榴弾砲6門) |

|

カナダ旅団 - 旅団長:J.K.ロウソン准将 |

| ・独立臼砲第2大隊(鋼製十五糎臼砲12門) |

|

・ロイヤル・ライフル連隊第1大隊 |

| ・荒木支隊 - 連隊長:荒木勝利大佐、 |

|

・ウィニペグ擲弾兵連隊第2大隊 |

| 第51師団の一部(歩兵第66連隊基幹)(兵力 6,000名) |

|

ロイヤル砲兵団 - 砲兵団長:マックロード准将 |

| ・軍飛行隊作戦機56機(九八式軽爆撃機34機 |

|

・第8重砲兵連隊、第12重砲兵連隊他海岸砲29門 |

| 九七式戦闘機13機、九七式司令部偵察機3機、 |

|

香港義勇軍 - 司令官:H.B.ローズ大佐 |

| 九八式直協偵察機6機)(兵力 1,300名) |

|

・現地イギリス人、ポルトガル人、中国人からなる義勇軍 |

| 海軍 |

|

(兵力 1,720名) |

| ・第二遣支艦隊 - 司令長官:新見政一中将 |

|

海軍 |

| 巡洋艦「五十鈴」、駆逐艦3隻基幹 |

|

司令官:A.C.コリンソン代将 |

|

|

・駆逐艦1隻、砲艦4隻(兵力 780名) |

|

|

空軍 |

|

|

・作戦機5機(兵力 100名) |

| 九龍半島の戦い |

|

|

|

|

|

| 損害 :戦死705 |

|

遺棄死体 1720 |

| 行方不明 |

|

捕虜 10947 |

| 戦傷1534 |

|

|

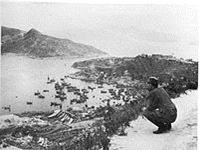

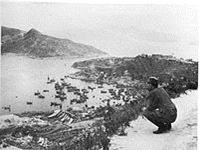

愛秩序湾を望む歩兵第229連隊長 田中良三郎大佐

|

| グアムの戦い 1941年12月8日から12月10日 |

| 太平洋戦争(大東亜戦争)初期における日本軍とアメリカ軍の戦い。 |

| 日本軍は、グアム島をマリアナ諸島におけるアメリカ軍の拠点のひとつであると考え、グアム島の攻略を重要視し、 |

| 陸軍「南海支隊」と海軍「グアム島攻略部隊」・「グアム島攻略支援部隊」をグアム攻略に割り当てた。 |

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 陸軍:総兵力4886名 |

|

アメリカ軍 |

| 南海支隊:司令官:堀井富太郎少将 |

|

守備隊(司令官:ジョージ・マクミリン海軍大佐 |

| ・歩兵第144連隊 |

|

(守備隊は約400名の海兵隊員と現地民で構成 |

| ・騎兵第55連隊 第3中隊 |

|

総兵力750-550名)艦船4隻 |

| ・山砲兵第55連隊 第1大隊 |

|

小型哨戒艇「ペンギン」、第16号哨戒艇 |

|

|

第17号哨戒艇、港用油槽艦「R・L・バーンズ」 |

| 日本海軍 (総兵力400名)艦船21隻 |

|

|

|

|

(昭和16)12月8日の開戦同日に水上偵察機16機による |

| グアム島攻略部隊: 指揮官:春日篤少将 |

|

グアム島空襲を実施し、小型掃海艇「ペンギン」を撃沈 |

| 敷設艦「津軽」 |

|

・ |

| 駆逐艦「菊月」、「夕月」、「卯月」、「朧」 |

|

| 特設水上機母艦「聖川丸」 |

|

| 特設砲艦「勝泳丸」、「昭徳丸」、「弘玉丸」 |

|

| 特設駆潜艇「第8京丸」、「第10京丸」 |

|

| 「珠江丸」、「第5昭南丸」、「第6昭南丸」 |

|

| グアム島攻略支援部隊。(指揮官:五藤存知少将) |

|

| 重巡洋艦「青葉」、「衣笠」、「加古」、「古鷹」 |

|

| 損害 戦死1 |

|

戦死 36-50 |

| 行方不明 |

|

行方不明 |

| 戦傷6 |

|

戦傷80 |

| グアムにおける戦闘は1日で終結し、死傷者の合計は日本側が戦死者1名・負傷者6名、アメリカ側が戦死者36 |

| もしくは50名、負傷者80名を数えていた。捕虜となったアメリカ兵は、アメリカ人と地元住民あわせて650名であった。 |

| その後、開戦時に拘束されていた在留日本人数十名を救出している。 |

| 日本軍に占領されるとグアム島は「大宮島」と改称され、3年後にアメリカ軍に奪還されるまで |

| 日本軍の軍政下に置かれることとなった。また南海支隊はラバウルに転戦した。 |

|

|

|

|

|

| 蘭印作戦 らんいんさくせん 1942年1月11日 - 1942年3月9日 |

| 日本側作戦名「H作戦」, 太平洋戦争初期における日本軍の蘭印(オランダ領東インド)への進攻作戦である。 |

| 日本軍は1月11日にタラカンとメナド、1月25日にバリクパパン、1月31日にアンボン、2月14日にパレンバンと |

| 快進撃を続け、3月1日に最終目標のジャワ島に上陸した。ジャワ島の連合軍は3月9日に降伏した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 太平洋戦争緒戦における日本軍の最大の目標は蘭印(現在のインドネシア)の石油資源の獲得にあった。 |

| オランダは17世紀以来300年以上にわたって蘭印を植民地支配していた。 |

| 蘭印は東西4,000キロ、面積190万平方キロ、当時の総人口6,000万人という広大な地域であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

連合軍 |

| 陸軍 |

|

地域連合軍 -イギリス |

| ・第16軍:軍司令官:今村均中将 |

|

総司令官:アーチボールド・ウェーベル大将 |

参謀長:岡崎清三郎少将、

参謀副長:原田義和少将 |

|

・蘭印軍 司令部:バンドン、

司令官:ハイン・テル・ポールテン中将 |

| ・第2師団 - 師団長:丸山政男中将 |

|

(兵力65,000名)ポールテン中将 |

| 歩兵第4、第16、第29連隊、捜索第2連隊 |

|

・ジャワ島西部兵団 - 司令部:バタビア

司令官:第1師団長ヒスリング少将 |

| 野砲兵第2連隊、工兵第2連隊基幹 |

|

| (兵力13,755名、3/1ジャワ島西部上陸) |

|

歩兵第1連隊、歩兵第2連隊、ブラックフォース |

| ・第38師団 - 師団長:佐野忠義中将 |

|

・バンドン地区防衛兵団 - 司令官:ペスマン少将 |

| 歩兵第228、第229、第230連隊 |

|

歩兵第4連隊 |

| 山砲兵第38連隊、工兵第38連隊基幹 |

|

・ジャワ島中部兵団 司令官:第2師団長コックス少将 |

| (兵力12,360名、2/14スマトラ島上陸) |

|

正規連隊なし |

| 東海林支隊 - 支隊長:歩兵第230連隊長 |

|

・ジャワ島東部兵団 司令官:第3師団長イルヘン少将 |

| (兵力5,910名、3/1ジャワ島中部上陸) |

|

歩兵第3連隊 |

| 東方支隊 :支隊長:第38歩兵団長伊東武夫少将 |

|

・米英豪軍 (兵力16,000名) |

| 歩兵第228連隊基幹(兵力5,300名 |

|

|

| 1/31アンボン上陸、2/20チモール島上陸) |

|

アメリカ・イギリス・オランダ・オーストラリアからなる |

| ・第48師団 - 師団長:土橋勇逸中将 |

|

連合軍は1942年1月にABDA連合司令部を設置し、 |

| 台湾歩兵第1連隊、台湾歩兵第2連隊 |

|

蘭印へ増援部隊を送るとともに、フィリピンとマレーで |

| 歩兵第47連隊、捜索第48連隊 |

|

日本軍と交戦中であった部隊も順次蘭印へ後退した。 |

| 捜索第48連隊、山砲兵第48連隊 |

|

地域連合軍の総司令官はイギリスのウェーベル大将 |

| 兵力15,663名、3/1ジャワ島東部上陸 |

|

ジャワ島にあった兵力は、3月1日に日本軍がジャワ島に |

| ・坂口支隊 支隊長:混成第56歩兵団長坂口静夫少将 |

|

上陸した時点で蘭印軍65,000名、米英豪軍16,000名 |

| 第56師団歩兵第146連隊基幹 |

|

の合計81,000名を数えた。 |

| 兵力5,200名、12/20ダバオ上陸、1/11タラカン上陸 |

|

|

| 1/24バリクパパン上陸、3/1ジャワ島東部上陸 |

|

|

| ・戦車第8、第2、第4連隊 |

|

|

| ・野戦重砲兵第17連隊 |

|

| ・高射砲第16、第23連隊 |

|

| ・独立工兵第1、第3連隊 |

|

| ・南海支隊 - 支隊長:堀井富太郎少将、 |

|

| 第55師団歩兵第144連隊基幹 |

|

| (兵力4,470名、) |

|

| ・第1挺進団 - 挺進第1、第2連隊 |

|

ハイン・テル・ポールテン中将 |

| ・第3飛行集団 - 集団長:菅原道大中将 |

|

|

| 海軍 |

|

蘭印作戦における日本軍の主な作戦目標

|

| ・蘭印(比島)部隊(第3艦隊) 司令長官:高橋伊望中将 |

|

| 参謀長:中村俊久少将 |

|

| ・第16戦隊(重巡洋艦「足柄」、軽巡洋艦「球磨」「長良」) |

|

| ・第5戦隊(重巡洋艦「妙高」「羽黒」「那智」) |

|

| ・第2水雷戦隊(軽巡洋艦「神通」、駆逐艦8隻) |

|

| ・第4水雷戦隊(軽巡洋艦「那珂」、駆逐艦12隻) |

|

| ・第5水雷戦隊(軽巡洋艦「名取」、駆逐艦8隻) |

|

| ・第4航空戦隊(航空母艦「龍驤」、駆逐艦1隻) |

|

| ・第11航空戦隊(水上機母艦2隻) |

|

| ・第17戦隊 |

|

| ・第1根拠地隊、第2根拠地隊、第32特別根拠地隊 |

|

| ・呉第1特別陸戦隊、呉第2特別陸戦隊 |

|

| ・佐世保鎮守府連合特別陸戦隊(司令官:森国造大佐 |

|

: |

| 佐世保第1特別陸戦隊、佐世保第2特別陸戦隊 |

|

| ・航空部隊(第11航空艦隊) 司令長官:塚原二四三中将 |

|

| 参謀長:大西瀧治郎少将 |

|

|

| ・第21航空戦隊、第23航空戦隊 |

|

| ・横須賀第1特別陸戦隊、横須賀第3特別陸戦隊 |

|

| ・馬来部隊(南遣艦隊) - 司令長官:小澤治三郎中将 |

|

| 参謀長:澤田虎夫少将 |

|

| ・重巡洋艦「鳥海」、練習巡洋艦「香椎」 |

|

| ・第7戦隊(重巡洋艦「熊野」「鈴谷」「三隈」「最上」) |

|

| ・第3水雷戦隊(軽巡洋艦「川内」、駆逐艦14隻) |

|

| ・第4潜水戦隊(軽巡洋艦「鬼怒」、潜水艦8隻) |

|

| ・第5潜水戦隊(軽巡洋艦「由良」、潜水艦6隻) |

|

| ・第12航空戦隊、第22航空戦隊 |

|

| ・第9根拠地隊、第11特別根拠地隊 |

|

蘭印作戦における日本軍の進路 |

| ・横須賀第2特別陸戦隊 |

|

|

| 戦力 |

55000 |

|

81000 |

|

|

|

| 損害 |

戦死840 |

|

遺棄死体 ? |

|

行方不明 |

|

捕虜82618 |

|

戦傷1784 |

|

|

ダバオの戦い

| ミンダナオ島南部のダバオは蘭印作戦の前進基地となりうる地勢を有していた。また、主にマニラアサの |

| 栽培に関係する在留日本人約2万人が居住し、早期にこれを保護する必要があった。 |

| 開戦劈頭、第16軍の坂口支隊は、フィリピン作戦を担当する第14軍指揮下の三浦支隊(第16師団歩兵 |

| 第33連隊の一部)と共同でダバオを攻略することになった。両支隊は1941年12月20日にダバオに上陸した。 |

| 三浦支隊が先行して上陸したが、海軍機の誤爆を受けて約50名の戦死者を出したため坂口支隊主力の |

| 追加投入を余儀なくされた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

バリクパパンの戦い・ケンダリーの戦い

坂口支隊は1月21日にタラカンを出発して24日未明にバリクパパンへ上陸した。主力は無事に上陸したものの、

アメリカ海軍の駆逐艦4隻による急襲を受け、輸送船2隻が沈没し39名の戦死者を出した(バリクパパン沖海戦)。

バンジェルマシンの戦い・マカッサルの戦い

坂口支隊はバリクパパン沖海戦で輸送船を喪失したため、次の目標であるバンジェルマシンへは陸路移動する

することとなった。バンジェルマシンまでの移動距離は400キロになると見積もられ、うち100キロはジャングル

地帯であった。坂口支隊は1月30日にバリクパパンを出発、マラリアや蛭に悩まされながらジャングル地帯を切り開き

2月10日に先頭部隊がバンジェルマシンの飛行場を占領した。損害はマラリアによる戦病死9名であった。

アンボンの戦い

| アンボンはオランダが1599年に基地を建設して以来のモルッカ諸島の中心地であり、天然の良港を中心として |

| 要塞と航空基地が構築されていた。連合軍の守備兵力は3,000名(オーストラリア軍1,200名、蘭印軍400名 |

| 現地軍1,400名)であった。アンボンの攻略に任じられたのは第38師団歩兵第228連隊を基幹とする |

| 東方支隊(支隊長:第38歩兵団長伊東武夫少将、兵力5,300名)と呉第1特別陸戦隊(呉一特、兵力750名) |

| であった。第38師団は香港攻略戦を完遂した後、1月12日に香港を出発し蘭印作戦に参加していた。 |

| 1月24日、ハワイ空襲から帰投した第2航空戦隊の空母「蒼龍」と「飛龍」の艦載機がアンボンを空襲した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

パレンバン空挺作戦

| スマトラ島のパレンバンは蘭印最大かつ東南アジア有数の大油田地帯であり、ロイヤル・ダッチ・シェルが操業する |

| 製油所とともに太平洋戦争における日本軍の最重要攻略目標であった。パレンバンはムシ川の河口から |

| からおよそ100キロの内陸に位置するため、陸軍の大発など上陸用舟艇による攻撃では川を遡上している間に |

| 油田設備を破壊されるおそれがあり、これを避けるためにはまず空挺攻撃によってこれを奇襲占領し |

| 次いで地上部隊をもって確保する作戦が望ましいと考えられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

バリ島の戦い・チモール島の戦い

| 2月19日、金村支隊(第48師団台湾歩兵第1連隊の一部)がバリ島に上陸した。 |

| 守備隊の抵抗はほとんどなかった。だがカレル・ドールマン少将を司令長官とするABDA艦隊のうち軽巡洋艦3隻 |

| 駆逐艦7隻が出撃し、19日深夜から20日早朝にかけてバリ島沖海戦が生起した。日本艦隊は駆逐艦4隻と劣勢で |

| であったが、ABDA艦隊は多国籍艦隊のため部隊として円滑に行動できるものではなかった。 |

| 日本軍が駆逐艦1隻大破の損害を受けたのに対して、ABDA艦隊は駆逐艦1隻が沈没、軽巡洋艦1隻が中破し撃退 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| シンガポールの戦い 1942年1月31日から2月15日 |

| 1941年12月に、大日本帝国陸軍第25軍がマレー半島に上陸した時、英領インド軍第3軍団がこれに立ち向かった。 |

| 日本軍に航空優勢をとられたため、連合軍は切り札として期待していたイギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズと |

| 巡洋戦艦レパルスを撃沈されてしまった(マレー沖海戦)。 |

| 日本軍は難攻不落の要塞と考えられていたシンガポール島にむけ、マレー半島を着実に進撃した。 |

| シンガポールは第二次世界大戦における連合軍初の合同司令部である、アメリカ・イギリス・オランダ・ |

| オーストラリア連合司令部(ABADACOM)の結節点であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

作戦準備

| 連合軍司令官のアーサー・パーシヴァル中将の指揮下には、4個師団強に相当する8万5千の兵力があった。 |

| うち約7万人の戦闘部隊は38個歩兵大隊(英印軍17個大隊、英本国軍13個大隊、オーストラリア軍6個大隊 |

| マレー人・シンガポール人の2個大隊)と3個機関銃大隊に編成されていた。 |

パーシヴァルはG.ベネット少将指揮下の第8オーストラリア師団から抽出した2個旅団に

西地区防衛の任務を与えた。 |

| サー・ルイス・ハート中将指揮下の第3インド軍団は、第11インド師団(師団長B.W.ケイ少将)、第18師団、 |

| 第15インド歩兵旅団からなり、北地区の防衛を担当した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 山下中将の指揮下には、近衛師団(師団長・西村琢磨中将)、第5師団(師団長・松井太久郎中将) |

| 第18師団(師団長・牟田口廉也中将)の3個師団からなる3万強の戦闘部隊があった |

| また、近衛師団には軽戦車旅団が配属されていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本軍 |

|

連合軍 |

| 戦力 36000 |

|

85000人 |

| 損害 |

戦死 1715 |

|

遺棄死体 約5000 |

|

行方不明 |

|

捕虜 80000 |

|

戦傷 3378 |

|

|

| |

|

|

| |

降伏交渉へ赴くアーサー・パーシヴァル中将の一行 |

シンガポール市街を行進する日本軍 |

|

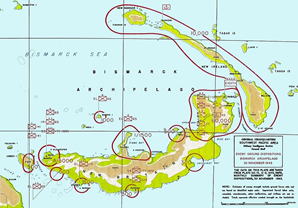

| ラバウルの戦い 1942年1月23日 – 2月 |

| オーストラリア委任統治領ニューギニア(現パプアニューギニア)ニューブリテン島で行われた戦い。 |

| 大日本帝国海軍主要基地であるカロリン諸島のトラック諸島に近い故にニューブリテン島のラバウルと |

| ニューアイルランド島重要な拠点とみなされており、特に第四艦隊司令長官井上成美海軍中将は |

| 太平洋戦争開戦前からラバウル攻略の必要性を各方面に訴えていた。 |

| 日本海軍の南洋部隊(指揮官井上成美第四艦隊司令長官)は南雲機動部隊 |

| (指揮官南雲忠一第一航空艦隊司令長官)の支援を受け、第十九戦隊司令官志摩清英海軍少将を |

| ラバウル攻略の指揮官に任命して攻撃を開始するが、主観は日本海軍で堀井富太郎陸軍少将指揮下の |

| 南海支隊はグアム占領に引続き、南洋部隊(指揮官井上成美第四艦隊司令長官)の麾下にあって、 |

| 第十九戦隊司令官志摩清英少将に協力してニューブリテン島のラバウルの占領に任じられた |

| 1月23日陸軍大佐楠瀬正雄率いる第144連隊を中心とした5000人の部隊がニューブリテン島への上陸を開始した |

| 1945年8月15日、ポツダム宣言を受け入れ日本が降伏した際、ラバウルになお69000人の兵士が残留していた |

| 詳細は海軍海戦記を参照 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ビルマの戦い1 1941-1942年 |

太平洋戦争(大東亜戦争)の局面の1つ。イギリス領ビルマとその周辺地域をめぐって、日本軍・ビルマ国民軍・

インド国民軍と、イギリス軍・アメリカ軍・中華民国国民党軍とが戦った。

戦いは1941年の開戦直後から始まり、1945年の終戦直前まで続いた。

| 1941年12月8日、日本はアメリカ、イギリスへ宣戦布告し太平洋戦争が開始された。開戦と同時に、 |

| 第33師団および第55師団を基幹とする日本軍第15軍はタイへ進駐し、ビルマ進攻作戦に着手した。 |

| まず宇野支隊(歩兵第143連隊の一部)がビルマ領最南端のビクトリアポイントを12月15日に占領した。 |

| 南機関も第15軍指揮下に移り、バンコクでタイ在住のビルマ人の募兵を開始した。12月28日、「ビルマ独立義勇軍」 |

| が宣誓式を行い、誕生を宣言した。 |

| タイ・ビルマ国境は十分な道路もない険しい山脈だったが、第15軍はあえて山脈を越える作戦を取った。 |

| 沖支隊(歩兵第112連隊の一部)は1942年1月4日に国境を越えてタボイ(現在のダウェイ)へ向かい、第15軍主力は |

| 1月20日に国境を越えてモールメンへ向かった。BIAも日本軍に同行し、道案内や宣撫工作に協力した。 |

| 日本軍は山越えのため十分な補給物資を持っていなかったが、BIAとビルマ国民の協力により、給養には |

| 不自由せずに行動できた。さらにビルマの青年たちは次々とBIAへ身を投じた。 |

| モールメンを含むテナセリウム(現在のタニンダーリ管区)を守るイギリス軍は英印軍第17インド師団だった。 |

| しかしこの部隊は準備不足で、日本軍の急襲を受けて退却に移り、2月22日、アーチボルト・ウェーヴェルは |

| 逃げ遅れた友軍を置き去りにしたままシッタン川の橋梁を爆破した。日本軍はサルウィン川とシッタン川を渡って |

| 進撃し、3月8日首都ラングーンを占領した。ウェーヴェルは責任を問われて解任された。 |

|

|

|

|

| アメリカ政府はジョセフ・スティルウェル陸軍中将を中国へ派遣した |

| 蒋介石も実質上の指揮権を留保しつつこれに同意した。中国軍はビルマ中北部に到着し、ウィリアム・スリム中将が |

| 指揮を引き継いだビルマ軍団、シェンノートの率いるフライング・タイガースとあわせて体勢を整えた。 |

| 日本軍では、シンガポール攻略が予想以上に順調に進展したことから兵力に余裕が生じていた。 |

| そこでビルマ全域の攻略を推進することとし、第18師団と第56師団をラングーンへ増援した。両軍の戦闘は各地で |

| 激戦となった。特に孫立人少将の率いる中国軍新編第38師は4月17日からの3日間、エナンジョンにおいて |

| 第33師団と激しく戦った。だが4月29日に第56師団がラシオ(現在のラーショー)を占領して中国軍の退路を遮断し、 |

| 5月1日に第18師団がマンダレーを占領すると、連合軍は次第に崩れ始めた。第56師団はビルマ・中国国境を越えて |

| 雲南省に入り、5月5日怒江の線まで到達した。中国軍は怒江にかかるビルマルートの命脈「恵通橋」を |

| 自ら爆破した。5月末までに日本軍はビルマ全域を制圧した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力 1942年4月頃

| 日本軍 |

|

連合軍 |

| ・第15軍 - 司令官:飯田祥二郎中将 |

|

ビルマ軍 - 軍司令官:ハロルド・アレクサンダー大将 |

| 参謀長:諫山春樹少将 |

|

・ビルマ軍団 - 軍団長:ウィリアム・スリム中将 |

| 参謀副長:守屋精爾大佐 |

|

・第7機甲旅団 |

| 1941年12月の開戦時兵力 |

|

・第1ビルマ師団 - 第1、第2ビルマ旅団 |

| ・第33師団 - 師団長:桜井省三中将 |

|

・第17インド歩兵師団 - 第16、第48、第63インド歩兵旅団 |

| 歩兵第213、第214、第215連隊、 |

|

・第13インド歩兵旅団 |

| 山砲兵第33連隊、工兵第33連隊 |

|

・アメリカ義勇軍「フライング・タイガース」 - |

| 輜重兵第33連隊基幹 |

|

司令官:クレア・リー・シェンノート |

| ・第55師団 - 師団長:竹内寛中将 |

|

・中国軍 |

| 歩兵第112、第143連隊、騎兵第55連隊 |

|

・遠征第一路軍(在ビルマ中国遠征軍) |

| 山砲兵第55連隊、工兵第55連隊 |

|

総指揮官:ジョセフ・スティルウェル米陸軍中将 |

| 輜重兵第55連隊基幹 |

|

副指揮官:羅卓英中将 |

| (歩兵団司令部および歩兵第144連隊 |

|

・第5軍 - 第200師、新編第22師、第96師 |

| 1942年3月編入の部隊 |

|

・第6軍 - 暫編第55師、第49師、第93師 |

| ・第18師団 - 師団長:牟田口廉也中将 |

|

・第66軍 - 新編第28師、新編第38師、新編第29師 |

| 歩兵第23旅団司令部:旅団長:佗美浩少将 |

|

・以上のほか、怒江方面に増援したもの |

| 歩兵第55、第56、第114連隊 |

|

・第71軍 - 第36師、第88師、予備第2師 |

| 山砲兵第18連隊、工兵第12連隊 |

|

・雲南軍 - 第6旅 |

| 輜重兵第12連隊基幹 |

|

|

| 歩兵第35旅団司令部および |

|

| 歩兵第124連隊その他はボルネオ島 |

|

| ・第56師団 - 師団長:渡辺正夫中将 |

|

| 歩兵第113、第146、第148連隊 |

|

| 野砲兵第56連隊、捜索第56連隊 |

|

| 工兵第56連隊、輜重兵第56連隊基幹 |

|

| ・戦車第1、第14連隊 |

|

| ・独立工兵第4、第20連隊 |

|

| ・鉄道第5連隊 |

|

| ・第3飛行集団 - 集団長:菅原道大中将 |

|

| ・第5飛行集団 - 集団長:小畑英良中将 |

|

|

|

日本軍のビルマ進攻作戦 |

ビルマ方面軍創設

| 日本軍もビルマの戦力を増強していた。それまでの第15軍の4個師団体勢では戦力不足であるため、 |

| 1943年3月27日、河辺正三大将を方面軍司令官として「ビルマ方面軍」を創設し、 |

| その下に第15軍(軍司令官:牟田口廉也中将)を置いた。さらに1944年1月15日ビルマ南部担当の第28軍 |

| (軍司令官:桜井省三中将)を、4月8日ビルマ北部担当の第33軍(軍司令官:本多政材中将)を編成し、 |

| 戦力は最大時で10個師団・3個旅団・1個飛行師団を数えるまでとなった。 |

| しかし広大なビルマを防衛することはそれでもなお困難だった。第15軍司令官牟田口中将は、連合軍の機先を |

| 制すべくインパール方面で攻勢をとり、その間アキャブ(現在のシットウェー(英語版))、フーコン河谷、雲南方面では |

| 最小限の兵力で持久するという戦略を主張した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

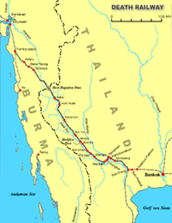

泰緬鉄道

| 戦場にかける橋(クウェー川鉄橋) - 映画にもなった有名な橋 |

| タイ・ビルマ国境のテナセリム丘陵(英語版)北部のビラウクタウン(英語版)サブレンジには、イギリスによる |

| 鎖国政策のため、鉄道はおろか満足な道路も整備されていなかった。日本軍は補給ルート確保を目的として |

| 山脈を越える全長約400キロの鉄道を計画し、建設工事は1942年6月から開始された。 |

| 工事の指揮は鉄道第5連隊および第9連隊が取り、作業員として捕虜62,000人、募集で集まったタイ人数万人、 |

| ビルマ人18万人、マレー人8万人、蘭印人4万人が参加した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第一次アキャブ作戦 |

主に大日本帝国陸軍とイギリス陸軍のあいだで起こった戦闘である。三十一号作戦、

第一次アラカン作戦とも呼ばれる。

日本軍は、1942年1月4日より、司令官・飯田祥二郎陸軍中将率いる第15軍 (日本軍)を用いて英領ビルマへの

侵攻を開始させ、5月末にはビルマのほぼ全域を占領していた。しかし、同年冬頃より数々の戦闘において敗北が

相次ぎ、日本の敗色が濃くなり始めたのと同時に、ビルマ方面でもアメリカ・イギリス・支那(中国)軍が

反撃をしかけてきた。そんな緊張状態の中、第一次アキャブ作戦は、ビルマ西岸地区のアキャブ方面において

1942年末頃から行われた。

戦闘の経過

| 日本軍は桜井省三中将率いる第33師団を主力として1942年5月4日にアキャブ方面を全面的に制圧していた。 |

| しかし1942年末に、日本軍部隊に対してインド領内のイギリス軍の1個師団(第14インド師団)及び |

| 1個旅団基幹が攻撃を開始した。さっそく同連隊の基幹がこれを迎撃した後、アラカン山脈の反対側から |

| あらかじめ基幹から分離してあった残りの一個大隊が基幹に加わり、南北方向から英軍部隊を挟み撃ちした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

損害と戦果

日本軍側の戦死者数は611名、戦傷者数は1165名。対して英軍側は、遺棄死体4770名、捕虜480名である。

さらに日本側は戦車・装甲車40両及び自動車73両の捕獲に成功した。

参加兵力

| 日本 |

|

イギリス |

| 宮脇幸助大佐 |

|

ノエル・アーウィン中将 |

| 第55師団所属歩兵第213連隊主力(宮脇支隊) |

|

ウィリアム・スリム中将 |

| 1個連隊(宮脇支隊) |

|

4個旅団 |

| 1個師団(第55師団) |

|

9個旅団まで増加 |

| 損害 |

|

|

| 戦死 611 |

|

戦死 916 |

| 戦傷 1,165 |

|

戦傷・行方不明 4,141 |

|

| ビルマ 連合軍の反攻(1944年) |

連合軍はフーコン戦線で反攻を開始した。日本軍はインパール作戦によりその機先を制しようとしたが、

作戦は惨憺たる失敗に終わり、ビルマ方面軍の戦力は決定的に低下した。雲南では中国軍が怒江を越え

拉孟と騰越の日本軍守備隊は包囲され玉砕した。米中連合軍はレド公路打通を達成した。

|

| フーコン作戦 1943年12月24日 |

| フーコン河谷は、ミイトキーナに近いモウガン(英語版)からシンブイヤン(中国語版)を経てインド国境の |

| Hell Pass(英語版)に達する、東西30キロから70キロ、南北200キロの大ジャングル地帯である。 |

| 米中連合軍がフーコン河谷へ進攻したとき、ビルマ方面軍はインパール作戦の準備に追われていた |

| 連合軍は、スティルウェルの指揮する中国軍新編第1軍とアメリカ軍第5307混成部隊 |

| 1943年12月24日、中国軍第38師はユパンガを守備する日本軍を攻撃し勝利した。中国兵は日本軍の |

| 精鋭部隊に対する初めての勝利に狂喜した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第二次アキャブ作戦(ハ号作戦) 1944年2月5日~23日 |

| ビルマ西部海岸にある都市・アキャブ(現在のシットウェー)を進発し、インド国境付近にあるビルマ・マウンドオ |

| 近辺の英印軍部隊の殲滅を目指した。 |

| 作戦目的としてもう一つ、アキャブ北方にあるインパールの英印軍を牽制する目的もあり、インパール作戦の |

| 支作戦としての性質を持っていた。 |

| ここでの敗北が東南アジア方面での日本の主導権を失うきっかけとなった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1944年1月9日、ビルマ領内にあるインド国境付近の町マウンドオが英印軍に占領され、その後の英印軍の |

| 漸進により日本勢力圏からアキャブへ通じる各ルートが英印軍の襲撃と重砲射撃にさらされ、 |

| とくに渡渉点(浅瀬や河港など)の安全の確保が難しくなった。 |

| 日本軍は制空権こそ無かったものの、作戦開始早々に各地で英印軍を包囲。勝利は確実と |

| 思われたが、英印側の行動は全て予定されたものだった。 |

| 両軍は膠着状態に陥った。通称「アドミン・ボックス(管理箱。日本側呼称円筒陣地、もしくは立体陣地)」と呼ばれた |

| 包囲されたまま空輸による補給、増援を受け頑強に抵抗するイギリス軍に対し、日本軍は散発的な攻撃の |

| 繰り返しで損害が累積。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

結果

| 作戦の中核であった棚橋連隊の戦線は崩壊、英軍の物資を奪取することを前提にしていたため、 |

| 日本軍は各地で戦線を維持できなくなった。棚橋連隊長は、無謀な突撃を命じる花谷師団長との |

| 無線を封止した上で、「これ以上、天皇の赤子を殺すに忍びず」と生き残った部下400名に独断で撤退を命令。 |

| 棚橋は4月11日に連隊長を解任され、大本営に花谷の狂気に満ちた作戦指導を報告したが、報告を受けた |

| 辻政信は「なぜ、シンゼイワで全滅しなかったのか。なぜ全員戦死しなかったのか」と詰問するだけで、 |

| 杜撰な作戦について追求しようとはしなかった。棚橋連隊長は解任・内地に左遷され、戦後、自決した。 |

| この作戦と同様の事態が、本戦場のインパールではより大規模に展開され、大幅に戦力を失った |

| 日本軍はビルマでの防戦すらままならない立場に追い込まれていく。第二次アキャブ作戦の敗退は、 |

| 日本軍が開戦から守ってきた東南アジア方面でのイニシアチブを自ら放棄する端緒となったのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本 |

|

イギリス |

| 指揮官 第55師団長:花谷正中将 |

|

フィリップ・クリスティソン中将 |

| 第55歩兵団長:桜井徳太郎少将 |

|

|

| 歩兵第112連隊:連隊長は棚橋真作大佐 |

|

|

|

|

|

| 戦力 1個歩兵団(第55歩兵団) |

|

2個歩兵師団 |

|

|

1個戦車連隊 |

| 損害 |

|

|

| 戦死 3,106 |

|

戦死・戦傷 3,506 |

| 戦傷 2,229 |

|

戦闘機 3 |

| 戦闘機 65 |

|

|

| |

|

|

| |

|

泰緬鉄道の経路 |

|

| ビルマの戦い2 インパール作戦 1944年3月8日~7月3日 |

| 日本側作戦名:ウ号作戦とは、1944年(昭和19年)3月に日本陸軍により開始され7月初旬まで継続された、 |

| 援蒋ルートの遮断を戦略目的としてインド北東部の都市インパール攻略を目指した作戦のことである。 |

| 第15軍司令官牟田口廉也中将は、インパールの攻略によって連合軍の反攻の機先を制し、さらにインド国民軍に |

| によってインド国土の一角に自由インド仮政府の旗を立てさせることでインド独立運動を刺激できると主張した。 |

| 牟田口の案は、第15軍の3個師団(第15、第31、第33師団)に3週間分の食糧を持たせてインパールを急襲し |

| 占領するというものだった。そのためには川幅1,000メートルのチンドウィン川を渡河し、標高2,000メートル級の |

| アラカン山脈を踏破せねばならない |

| ビルマ方面軍は当初牟田口の案を無謀と判断したが、南方軍と大本営は最終的にこの案を支持した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

抗命

| 第33師団は1944年3月8日に、第15師団と第31師団は3月15日に作戦を発起し、 |

|

| インパールとコヒマへ向けて前進した。作戦は順調に進むかに見えたが、 |

| この地域を守備していたイギリス第4軍団の後退は予定の行動だった。 |

| インパール周辺まで後退し、日本軍の補給線が伸びきったところを叩くのが |

| イギリス第14軍司令官ウィリアム・スリム中将の作戦だったのである。 |

| 4月5日、宮崎繁三郎少将の率いる歩兵第58連隊がコヒマへ突入した。 |

| だがイギリス第33軍団が反撃に移り、コヒマをめぐる戦いは長期化した。 |

| 南からの第33師団の前進もイギリス軍の防衛線に阻まれていた。 |

| 第33師団長柳田元三中将は作戦中止を意見具申したが、牟田口は |

| 柳田を罷免した。第15師団長山内正文中将は健康を害して後送された。 |

| やがて雨季が訪れた。日本軍の前線部隊は作戦開始以来満足な補給を |

| 受けておらず、弾薬は尽き飢餓に瀕していた。 |

| 第31師団長佐藤幸徳中将はたびたび軍司令部へ補給を要請するが、 |

| 牟田口は空約束を繰り返すのみで、やがて両者が交わす電報は感情的な |

| 内容に変わっていった。激怒した佐藤は6月1日に独断で師団主力を撤退させた。 |

| 作戦成功の望みがなくなったにも関わらず、牟田口は攻撃命令を出し続けた。 |

| 第33師団は、新しい師団長田中信男少将の指揮の下、インパール南側の |

| 防衛線ビシェンプールへの肉弾攻撃を繰り返すが、死傷者の山を築いた。 |

|

白骨街道

| 撤退した第31師団の最後尾を務めた宮崎繁三郎少将は、歩兵第58連隊を率い、インパール救出を |

| 目指すイギリス第33軍団の前進を巧みな戦術で遅らせ続けた。だが6月22日、ついにイギリス第4軍団と |

| 第33軍団がコヒマ・インパール道上で握手した。7月3日日本軍は作戦中止を正式に決定した。 |

| 将兵は豪雨の中、傷つき疲れ果て、飢えと病に苦しみながら、泥濘に覆われた山道を退却していった。 |

| 退却路に沿って死体が続く有様は「白骨街道」と呼ばれた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| インパール作戦は、イギリス軍側の損害17,587名に対し、日本軍は参加兵力約85,600名のうち30,000名が |

| 戦死・戦病死し、20,000名の戦病者が後送された[18]。インパール作戦の失敗はビルマ方面軍の戦力を決定的に |

| させた。また、作戦にはインド国民軍7,000名が参加し、占領地の行政は自由インド仮政府に一任すると |

| 協定されてされていたが、作戦の失敗により雲散霧消した。 |

| 抗命事件を起こした佐藤は精神錯乱として扱われ軍法会議への起訴は見送られた。 |

| ビルマ方面軍司令官河辺正三大将、参謀長中永太郎中将、第15軍司令官牟田口廉也中将らは解任され、 |

| 後任にはそれぞれ木村兵太郎中将、田中新一中将、片村四八中将が任命された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 92000人 |

|

イギリス軍 ~150000人 |

| ・第15軍(林) 司令官:牟田口廉也 |

|

・第14軍 - 司令官:W.スリム中将 |

| 参謀長:久野村桃代 |

|

・第4軍団(インパール方面)- 軍団長:G.スクーンズ中将 |

| ・第15師団- 師団長:山内正文 兵力16000人 |

|

・第17インド軽師団- 師団長:D.コーワン少将 |

| ・第31師団- 師団長:佐藤幸徳 兵力16600人 |

|

・第20インド歩兵師団 師団長:D.グレーシー少将 |

| ・第33師団- 師団長:柳田元三 兵力17000人 |

|

・第23インド歩兵師団 師団長:O.ロバーツ少将 |

| ・第15軍馬匹 |

|

・第254インド機甲旅団 旅団長:R.スコーンズ准将 |

| ・軍馬12000頭(専ら物資運搬に使役) |

|

・第5インド歩兵師団 師団長:H.ブリックス少将 |

| ・ビルマ牛30000頭(物資運搬及び食用) |

|

・第7インド歩兵師団- 師団長: |

| ・羊、山羊等を食用 10000頭 |

|

・第50インド空挺旅団 旅団長:M.ホープトンプソン准将 |

|

|

・第89インド歩兵旅団- 旅団長:W.クローサー准将 |

| ・インド国民軍 6000人 |

|

・第33軍団(コヒマ方面)- 軍団長:M.ストップフォード中将 |

|

|

・第2師団 - 師団長 |

|

|

|

| 損害 |

戦死 26000人 |

|

死傷 約15000人 |

| 行方不明30000以上 |

|

戦病死33軍団だけで47000人 |

インパール作戦のまとめ

日本軍の状況

| 5月上旬時点での参加兵力は、第15軍の下記3個師団で計49600人、その他軍直轄部隊など36000人の |

| 総兵力約85000人であった。7月までの総兵力は、約90000人と見られる。ただし、チンドウィン川を渡河したのは |

| 2/3の約60000人に限られ、残りの人員は後方に残っていた |

| インパール作戦には、イギリス支配下のインド独立運動を支援することによってインド内部を混乱させ、 |

イギリスをはじめとする連合国軍の後方戦略を撹乱する目的が含まれていたことから、

インド国民軍6000人も作戦に投入された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連合軍の状況

| 連合軍は第14軍第4軍団(英印軍3個師団基幹)を中心に、約15万人がこの地域に配備されており、 |

| オード・ウィンゲート准将のコマンド旅団が、ビルマ地域の日本軍の脆弱な補給線の破壊活動の分析を行い、 |

| また、暗号解析などにより1944年2月頃までに日本軍が三方向より侵攻する攻撃計画の全容を把握していた |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

地理的状況

| 「この作戦が如何に無謀なものか、場所を内地に置き換えて見ると良く理解できる。インパールを岐阜と |

| 仮定した場合、コヒマは金沢に該当する。第31師団は軽井沢付近から、浅間山(2542m)、 |

| 長野、鹿島槍岳(長野の西40km、2890m)、高山を経て金沢へ、第15師団は甲府付近から |

| 日本アルプスの一番高いところ(槍ケ岳3180m・駒ヶ岳2966m)を通って岐阜へ向かうことになる。 |

| 第33師団は小田原付近から前進する距離に相当する。兵は30kg - 60kgの重装備で日本アルプスを越え、 |

| 途中山頂で戦闘を交えながら岐阜に向かうものと思えば凡その想像は付く。 |

| 後方の兵站基地はインドウ(イラワジ河上流)、ウントウ、イェウ(ウントウの南130km)は宇都宮に、 |

| 作戦を指導する軍司令部の所在地メイミョウは仙台に相当する」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

戦闘経過

日本軍の攻勢

| 物資の不足から補給・増援がままならない中、3月8日、第15軍隷下3個師団 |

| (第15、31、33師団)を主力とする日本軍は予定通りインパール攻略作戦を開始した。 |

| 頼みの家畜の半数がチンドウィン川渡河時に流されて水死、さらに行く手を阻む |

| ジャングルや急峻な地形により兵士が食べる前にさらに脱落し、たちまち破綻した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第15師団は4月7日にインパールの北15kmのカングラトンビまで到達し、 |

| 第33師団は5月20日にインパールの南15kmのレッドヒルまで到達したが、 |

| 連合軍の激しい反撃を受けこれ以上の進撃はできなかった。 |

| 雨季が始まり、補給線が伸びきる中で、空陸からイギリス軍の強力な反攻が始まると、 |

| 前線では補給を断たれて飢える兵が続出、極度の飢えから駄馬や牽牛にまで |

| 手をつけるに至るも、死者・餓死者が大量に発生する事態に陥った |

| 年間降水量が9000mmにも達するアラカン山系で雨季の戦闘行動は、 |

| 著しい損耗を強いるものであった。 |

| しかし、牟田口は4月29日の天長節までにインパールを陥落させることにこだわり、 |

| 作戦続行を前線部隊に命令した。 |

| しかし、この頃では、各師団は多数の戦病者を後送出来ないまま本部に抱えており、 |

| 肥大化する戦病者と、欠乏した補給に次第に身動きが取れなくなっていた。 |

| 中には武器弾薬が尽きて石礫を投げて交戦する部隊まで出始めた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本陸軍内の抗命事件

| 現状を正確に認識して、部隊の自壊を危惧した第31師団長・佐藤幸徳陸軍中将は、「作戦継続困難」と |

| 判断して、度々撤退を進言する。しかし、牟田口はこれを拒絶し、作戦継続を厳命した。 |

| しかし、牟田口はこれを拒絶し、作戦継続を厳命した。そのため双方の対立は次第に激化し、 |

| 5月末、ついに佐藤は部下を集めて撤退命令、6月1日、兵力を補給集積地とされたウクルルまで退却、 |

| そこにも弾薬・食糧が全く無かったため独断で更にフミネまで後退した。これは陸軍刑法第42条に反し、 |

| 師団長と言う陸軍の要職にある者が、司令部の命に抗命した日本陸軍初の抗命事件である。 |

| これが牟田口の逆鱗に触れ師団長を更迭されたが、もとより佐藤は死刑を覚悟しており、軍法会議で |

| 第15軍司令部の作戦指導を糾弾するつもりであったと言う。 |

| また、第33師団長柳田元三陸軍中将が、同様の進言をするものの牟田口は拒絶。これもまた牟田口の |

| 逆鱗に触れ、第15師団長山内正文陸軍中将と共に、相次いで更迭される事態となった。 |

| 後日、この人事が問題となることは無かった。三師団長の更迭の結果、第15軍は |

| 最早組織としての体を成さない状況に陥った |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本陸軍の作戦中止及び退却

| 7月3日、作戦中止が正式に決定。投入兵力8万6千人に対して、帰還時の兵力は僅か1万2千人に減少していた。 |

| 退却戦に入っても日本軍兵士達は飢えに苦しみ、陸と空からイギリス軍の攻撃を受け、衰弱してマラリアや赤痢に |

| 罹患した者は、次々と脱落していった。 |

| 退却路に沿って延々と続く、蛆の湧いた餓死者の腐乱死体や、風雨に洗われた白骨が横たわるむごたらしい |

| 有様から「'白骨街道」と呼ばれた |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ミイトキーナの戦い 1944年5月17日 - 8月3日 |

1944年にビルマのミイトキーナとその周辺地域をめぐって行われた戦闘。

日本軍とアメリカ軍・国民革命軍とが戦った。

背景

| 1942年の日本軍のビルマ侵攻により、重慶の国民党政権への補給ルートは空路を残して遮断された。 |

| 新しい陸路の援蒋ルートであるレド公路の開設は全ビルマの奪還より重要だと言明していた。 |

| レド公路は1943年2月末にはビルマ国境にまで完成していた。 |

| 雨期明けの1943年末にジョセフ・スティルウェル中将率いる新編中国軍が日本軍の第18師団が守備する |

| フーコン谷に侵攻し、ミイトキーナ目指して前進した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

両軍の態勢

日本軍

| ミイトキーナの守備隊は歩兵第114連隊(指揮官:丸山房安大佐)であったが、その戦力はほとんどが |

| 周辺地域に散らばっており、ミイトキーナに残っていたのは歩兵2個中隊と砲兵や機関銃部隊など3個小隊で、 |

| 総員700人弱だった。小倉で編成された同連隊は筑豊の炭鉱出身者が多く、地形を活用する事が出来た。 |

| 歩兵第114連隊(丸山房安大佐)連隊副官平井中尉ほか本部および以下残存部隊約700名 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連合国軍

メリル挺進隊(英語版)(コマンド部隊)はアメリカ軍第5307混成部隊隷下の3個大隊(ガラハット大隊)

中国軍新編第一軍(中国語版)の2個連隊及び砲兵や輜重兵など4個中隊、カチン人ゲリラで編成されていた。

| ビルマ北部では5月17日、ガラハッド部隊を中心とする空挺部隊と地上部隊がミイトキーナ(現在のミッチーナー) |

| 郊外の飛行場を急襲し奪取した。 |

| ミイトキーナはビルマ北部最大の要衝であり、インド・中国間の空輸ルートの中継点でもあった。守備兵力は |

| 丸山房安大佐の指揮する歩兵第114連隊だったが、各地に兵力を派遣し、手元の兵力はわずかだった |

| この危急に第56師団から増援部隊を率いてかけつけた水上源蔵少将に対して、第33軍作戦参謀辻政信 |

| 大佐は、「水上少将はミイトキーナを死守すべし」という個人宛の死守命令を送った。ミイトキーナでは、 |

| ガラハッド部隊と中国軍新編第1軍および新編第6軍の攻撃を、水上と丸山の指揮する日本軍が |

| 迎え撃ち激闘が展開された。 |

| だが日本軍は限界に達し、8月2日、水上は生き残った将兵に脱出を命じた後、死守命令違反の |

| 責任を取って自決した。 |

| ミイトキーナ飛行場の占領で、従来の危険なハンプ越えのルートは大きく改善された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本 |

|

連合軍 |

| 指揮官:第56歩兵団長 水上 源蔵少将 |

|

司令:フランク・メリル准将 |

| 歩兵第114連隊 丸山房安大佐 |

|

アメリカ軍第5307混成部隊 |

|

|

メリル挺進隊 |

|

|

中国軍第30師(胡素)第89団:団長不詳 |

|

|

|

| 損害 |

死傷:2400人 |

|

米軍戦死者 272名 傷病 1,935名 |

|

|

中国軍戦死者 972名 傷病 3,372名 |

|

| ニューギニアの戦い 1942年3月7日~1945年8月15日 |

太平洋戦争中期以降、ニューギニア戦線において、日本軍と連合国軍との間で行われた一連の戦闘である。

概要

| 太平洋戦争開始後間もない1942年1月、日本の大本営は「ニューギニアおよびソロモン群島の要地の攻略を |

| 企画すると決定し、ニューギニアについては「ラエ、サラモア攻略後なしうればポートモレスビーを攻略するとした |

| この決定により1942年3月8日、日本軍は東部ニューギニアのラエ、サラモアに上陸し占領した。 |

| これがニューギニアの戦いの始まりであり、ダグラス・マッカーサー大将が率いる連合軍との間で |

| 1945年8月15日の終戦まで戦いが続けられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

背景

| ニューギニア島は、日本から真南に5,000キロ、オーストラリアの北側に位置する熱帯の島である。 |

| 面積は77万平方キロと日本の約2倍の広さであり、島としてはグリーンランドに次いで世界で2番目に大きい。 |

| 脊梁山脈には4,000メートルから5,000メートル級の高山が連なり、熱帯にありながら万年雪を頂いている。 |

| 19世紀の帝国主義の時代、ニューギニア島は西半分がオランダ領、東半分の北側がドイツ領、南側が |

| イギリス領に分割された。その後1901年のオーストラリア独立に伴って旧イギリス領はオーストラリア領となり、 |

| 第一次世界大戦後は旧ドイツ領がオーストラリア委任統治領となった。 |

| ニューギニアにおける戦いは過酷な自然環境との戦いでもあった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ニューギニアの戦いの主な戦闘

| 珊瑚海海戦 海軍 |

| 太平洋戦争序盤の1942年5月上旬、ポートモレスビー攻略を目指す日本海軍と、それを阻止すべく |

| 邀撃した連合国(アメリカ合衆国・オーストラリア)軍の間で発生した |

| ポートモレスビー作戦 陸軍 |

| ニューギニア戦線において、日本軍と連合国軍とがポートモレスビーの支配を巡って行った戦闘。 |

| ラビの戦い 海軍 |

| 東部ニューギニアのミルン湾ラビにおいて、日本軍とオーストラリア・アメリカ連合軍との間で行われた戦闘である。 |

| ビスマルク海海戦 海軍 |

| ビスマルク海からダンピール海峡にかけての海域で、連合国軍が日本軍の輸送船団に対し航空攻撃を |

| 行ったことで発生した戦闘のこと |

| カートホイール作戦 陸軍 |

| 太平洋戦争中の連合国軍の作戦である。日本軍の拠点ラバウルの孤立化を目的として、南西太平洋方面の |

| 連合国軍総司令官ダグラス・マッカーサーの指揮の下アメリカ軍とオーストラリア軍により実行された。 |

| ラエ・サラモアの戦い 陸軍 |

| ニューギニア島東部の要地ラエとサラモアを占領していた日本軍を、オーストラリア軍を主体とする連合軍が |

| 攻撃し、ラエとサラモアを奪還した。日本軍は標高4,100メートルのサラワケット山系を越えて撤退した。 |

| サラワケット越え 陸軍 |

| 太平洋戦争(大東亜戦争)のニューギニア戦役における、日本軍第51師団のラエからの転進作戦である。 |

| フィンシュハーフェンの戦い 陸軍 |

| ニューギニア戦線における日本軍とアメリカ・オーストラリア軍との間の戦闘である。パプアニューギニアの |

| モロベ州北東部のフィンシュハーフェンにおいて、1943年9月22日から同年12月下旬まで行われた。 |

| ニューブリテン島の戦い 陸軍 |

| オーストラリアの信託統治領のパプアニューギニア、ビスマルク諸島最大の島のニューブリテン島で行われた。 |

| アドミラルティ諸島の戦い 陸軍 |

| アドミラルティ諸島で行われた、連合国軍と日本軍の戦いである。 |

| ホーランジアの戦い 海軍 |

| 日本軍とアメリカ軍の間で、ニューギニア島北岸の町ホーランジア(現在のジャヤプラ)で行われた戦闘である。 |

| 竹一船団 海軍 |

| 太平洋戦争中に存在した日本軍の護送船団のひとつである。 |

| 竹輸送と呼ばれた一連の緊急輸送作戦(竹船団)の最初のもので、第三十五師団と第三十二師団をフィリピンと |

| 西部ニューギニアに輸送する任務を負い、1944年(昭和19年)4月下旬に上海を出港した |

| ビアク島の戦い 陸軍 |

アメリカ軍は、マリアナ諸島への進攻に先立ち、飛行場確保などを目的としてニューギニア北西部の

ビアク島へ上陸した。 |

| 渾作戦(こんさくせん) |

| ビアク島の戦いを支援するための作戦で、3次にわたり行われた。 |

| サンサポールの戦い 陸軍 |

| ニューギニアの戦いのうちニューギニア島そのもので行われた戦闘の中では最後の戦いに位置する。 |

| アイタペの戦い 陸軍 |

| パプアニューギニア北岸のアイタペ東方において、1944年7月10日から同年8月上旬まで行われた。 |

| モロタイ島の戦い |

インドネシア東部モルッカ諸島のモロタイ島で守備する日本軍と上陸したアメリカ軍主力の連合国軍の間で

行われた戦いである。 |

| 1942年3月7日、連合軍の拠点ポートモレスビーの攻略を狙った日本軍がラエとサラモアへ上陸して |

| 本格的な戦端が開かれ、ダグラス・マッカーサー大将が率いる連合軍との間で |

| 1945年8月15日の終戦まで戦いが続けられた。 |

| ニューギニアに上陸した20万名の日本軍将兵のうち、生還者は2万名に過ぎなかった。 |

| また台湾高砂族による高砂義勇兵や朝鮮志願兵、チャンドラ・ボース支援のインド兵も戦闘に参加している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

自然環境

ニューギニアにおける戦いは過酷な自然環境との戦いでもあった。日本兵の死因の多くは直接の戦闘によるもの

でなく、マラリア、アメーバ赤痢、デング熱、腸チフスなどの熱帯性の感染症と飢餓による栄養失調と餓死であった

参加兵力

| 日本軍 |

|

連合国軍 |

| ・第17軍(一部が参加) 司令官:百武晴吉中将 |

|

南西太平洋方面連合軍 |

| ・南海支隊- 支隊長:堀井富太郎少将 |

|

総司令官: ダグラス・マッカーサー大将 |

| 小田健作少将(’43~ |

|

・アメリカ第6軍 司令官:ウォルター・クルーガー中将 |

| ・第55師団第55歩兵団司令部 |

|

第1軍団 軍団長ロバート・アイケルバーガー中将 |

| 歩兵第144連隊、歩兵第41連隊、 |

|

第6歩兵師団、第24歩兵師団、第31歩兵師団、 |

| 独立工兵第15連隊基幹 |

|

第32歩兵師団、第33歩兵師団、第38歩兵師団 |

| 歩兵第229連隊の一部 |

|

第41歩兵師団、第43歩兵師団、第93歩兵師団 |

| ・第18軍 「猛」集団 司令官:安達二十三中将 |

|

第11空挺師団、第1騎兵師団 |

| 参謀長:吉原矩中将、高級参謀:杉山茂大佐 |

|

・オーストラリア陸軍 - 司令官:トーマス・ブレーミー大将 |

| ・山県支隊 - 支隊長:山県栗花生少将 |

|

第3師団、第5師団、第6師団、第7師団 |

| 独立混成第21旅団 |

|

第9師団、第11師団 |

| ・第20師団 「朝」兵団- 師団長:青木重誠中将 |

|

・連合国海軍 - 司令官:トーマス・キンケイド中将 |

| 片桐茂中将(~1944/4)、 |

|

・連合国空軍 - 司令官:ジョージ・ケニー中将 |

| 中井増太郎中将 |

|

|

| 歩兵第78、第79、第80連隊、騎兵第28連隊 |

|

|

| 野砲兵第26連隊、工兵第20連隊、 |

|

|

| 輜重兵第20連隊基幹 |

|

|

| ・第41師団 「河」兵団 - 師団長:阿部平輔中将 |

|

|

| 真野五郎中将 |

|

|

| 歩兵第237、第238、第239連隊、 |

|

|

| 山砲兵第41連隊、工兵第41連隊 |

|

|

| 輜重兵第41連隊基幹 |

|

|

| ・第51師団 「基」兵団 師団長:中野英光中将 |

|

|

| 歩兵第66、第102、第115連隊、 |

|

|

| 捜索第51連隊、野砲兵第14連隊 |

|

|

| 工兵第51連隊、輜重兵第51連隊基幹 |

|

|

| ・独立工兵第8、第30、第33、第36、第37連隊 |

|

|

| ・第1船舶団 - 船舶工兵第5、第9連隊 |

|

|

| ・第4航空軍 - 司令官:寺本熊市中将 |

|

|

| ・第6飛行師団 師団長:板花義一中将~1944/4 |

|

|

| 稲田正純少将(~1944/5) |

|

|

| ・第7飛行師団 師団長:須藤栄之助中将 |

|

|

| ・第8方面軍(一部が参加)- 司令官:今村均大将 |

|

|

| 第17師団、第65旅団 |

|

|

| ・第2方面軍(一部が参加) - 司令官:阿南惟幾大将 |

|

|

| 第36師団 「雪」兵団 - 師団長:田上八郎中将 |

|

|

| ・歩兵第222、223、224連隊、捜索第36連隊、 |

|

|

山砲兵第36連隊、工兵第36連隊

|

|

|

| 輜重兵第36連隊基幹 |

|

|

| 第35師団 「東」兵団 - 師団長:池田浚吉中将 |

|

|

| 歩兵第219、220、221連隊、捜索第35連隊 |

|

|

|

| ポートモレスビーをめぐる戦い |

| 珊瑚海海戦 1942年5月4日 - 5月8日 |

1942年3月7日、連合国軍の拠点ポートモレスビーの攻略を視野

に入れて、日本軍の南海支隊の一部がサラモアに、海軍陸戦隊が

ラエに上陸した。 「 珊瑚海海戦 」は海軍戦記参照

|

| ポートモレスビー作戦 1942年3月7日〜1943年1月23日 |

| 日本軍はMO作戦に代わる作戦として、ニューギニア島の |

日本軍のポートモレスビー進攻作戦 |

| ソロモン海側から最高峰4,000メートルのオーウェンスタンレー |

| 山脈を越えて、ポートモレスビーまで直線距離にして220キロを |

| 陸路侵攻するという「レ号作戦(別名、スタンレー作戦)」を立案した。 |

| 5月18日、ソロモン諸島方面及び東部ニューギニア方面を担当する |

| 戦略兵団として第17軍が編成され南海支隊を指揮下に置いた。 |

| 第17軍司令官百武晴吉中将は初め南海支隊に対して「リ号研究」と |

| 称した偵察を命じたが、大本営参謀辻政信中佐は作戦の即時実行を |

| 指示、この影響で第17軍はろくな事前調査もないまま7月18日に |

| ポートモレスビー攻略命令を発した。 |

| 7月21日、先遣隊の独立工兵第15連隊がギルワに上陸し、8月18日に |

| 南海支隊主力も上陸した。9月16日にポートモレスビーの灯を遠望 |

| できる直線距離50キロのイオリバイワまで進撃した。 |

| しかしそこで食糧弾薬の補給が途絶えた。 |

| 将兵は飢餓とマラリアに苦しみながら元来た山道を引き返した。 |

| 10月、アメリカ軍第32歩兵師団の一部が山脈を越えて空輸され、 |

| 南海支隊に先回りしてブナを窺う形勢となった。第17軍は南海支隊に |

| 対してブナへの転進を指示した。転進の途上南海支隊長堀井少将は、 |

| 転進の途上南海支隊長堀井少将は、11月19日カヌーでクムシ川を下り |

| 海路ブナへ向かったが、突風にあおられてカヌーが転覆し溺死した。 |

|

| ラビの戦い 1942年8月24日~9月6日 |

| 1942年8月下旬から9月初旬に渡り、東部ニューギニアのミルン湾ラビにおいて、日本軍とオーストラリア・アメリカ |

| 連合軍との間で行われた戦闘である。 |

| 日本軍は、ニューギニア島南岸の連合軍拠点ポートモレスビーの攻略を計画したが、珊瑚海海戦の結果、海路 |

| からの攻略は失敗に終わった。その後、連合軍側は、なおも日本軍の攻略作戦が行われることを警戒し、 |

| ニューギニア島東端の良好な泊地であるミルン湾沿岸のラビに哨戒拠点を設置することにした。 |

| 1942年6月下旬に、アメリカ軍工兵中隊などが上陸し、飛行場の建設を開始した。 |

| 。8月までに次々と部隊が送り込まれた。飛行場は2本の滑走路が完成し、さらに1本の建設が進められた。 |

| 一方、日本軍は、今度は陸路からのポートモレスビー作戦に着手した。ところが、すでに南海支隊の |

| 先遣隊がニューギニアに上陸して戦闘を始めた後の8月4日、海軍の偵察機により、 |

| ラビで連合軍の飛行場が発見された。 |

| 制空権が奪われることを恐れた日本海軍第8艦隊司令部は、陸軍にラビ攻略への協力を打診した。 |

| 8月7日にガダルカナル島の戦いが始まってしまった事情もあり、陸軍の第17軍司令部は余裕が無いとして |

| 兵力提供を拒絶した。やむなく、海軍独力での攻略に決まり、一木支隊揚陸の成功により |

| ガダルカナル島の戦いに目処がついたと判断された8月21日、ラビ攻略作戦は発令された。 |

| 第8艦隊司令部では、ラビの連合軍は展開して間もない歩兵2~3個中隊程度と推定し、 |

| 陸戦隊でも勝算はあると見ていた。しかし、実際には、連合軍兵力は2個旅団以上に達していた。 |

参加兵力

| 日本軍 |

|

連合軍 |

| ・地上部隊- 戦闘員約1600名、後方要員約360名 |

|

・「ミルン・フォース」 司令官:シリル・クローズ豪陸軍少将 |

| ・呉第5特別陸戦隊主力 - 司令:林鉦次郎中佐 |

|

総兵力約9000名 |

| 兵力612名および九五式軽戦車2両 |

|

・オーストラリア軍戦闘員約6500名(うち歩兵約4500名) |

| ・呉第3特別陸戦隊主力司令:矢野実中佐、兵力576名 |

|

後方要員約1000名 |

| ・佐世保第5特別陸戦隊の一部 - 兵力228名 |

|

・第7旅団 - 歩兵3個大隊、 |

| ・横須賀第5特別陸戦隊主力 - 司令:安田義達大佐 |

|

・第18旅団 - 歩兵3個大隊 |

| 兵力約200名 |

|

・その他 民兵2個大隊、野砲1個中隊、高射1個中隊 |

| ・第10設営隊の一部 - 軍属362名 |

|

・アメリカ軍 第709高射中隊および第43工兵連隊F中隊 |

| ・航空部隊 - 零戦約20機、99艦爆約10機 |

|

(合計で約1400名) |

|

|

・航空部隊 - 3個飛行中隊(P-40戦闘機約40機、 |

|

|

ハドソン爆撃機若干 |

日本軍の上陸

| 8月24日、攻略部隊(呉5特・佐5特の一部・第10設営隊)は、輸送船「南海丸」と「畿内丸」に乗船し、 |

| 第18戦隊(軽巡「天龍」・「龍田」)ほか駆逐艦5隻と駆潜艇2隻の護衛の下で出撃した。 |

| 初日の攻撃に失敗した林中佐は、26日夜にも夜襲を試みたが、地理不案内のために今回も飛行場まで到達 |

| 到達できなかった。翌27日夜の日本軍の攻撃では、戦車隊の活躍により連合軍の第一線陣地の突破に成功し、 |

| オーストラリア軍第18旅団第2/10大隊に70名以上の損害を与えた。 |

| 連合軍が第18旅団を中心に反撃を強めたため、日本軍は追い詰められ、9月3日には暗号書の処分に至った |

| 潜水艦「伊1」と大発2隻により、10月24日までに生存者全員332名が救出されたが、救出に向かう途中で駆逐艦 |

| が沈没した。上陸してきたオーストラリア軍との戦闘でも、十数名の死傷者が出た。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

両軍の損害

| 日本軍 |

|

連合軍 |

オーストラリア |

アメリカ |

| 損害 |

戦死 |

311名 |

|

戦死・不明 |

167名 |

14名 |

|

行方不明 |

167名 |

|

戦傷 |

260名 |

若干 |

|

戦傷 |

206名 |

|

|

|

|

| ブナ・ゴナの戦い 1942年11月16日〜1943年1月22日 |

| 日本軍は11月9日、第17軍の上に第8方面軍を、第8方面軍の下に第18軍と第6飛行師団を新設した。 |

| 第18軍司令官には北支那方面軍参謀長の職にあった安達二十三中将が起用された。 |

| 南海支隊長の後任には小田健作少将が任じられた。 |

| そのころオーストラリア軍第7師団とアメリカ軍第32歩兵師団がブナ・ゴナ地区へ向けて前進していた。 |

| 連合軍は攻勢を強め12月8日にバザブア、1943年1月2日にブナの守備隊が玉砕した。 |

| 最後に残ったギルワ守備隊は玉砕の覚悟を決めたが、安達軍司令官は玉砕を戒めクムシ河口への |

| 撤退を命じた。1月17日、小田少将は歩行可能な将兵をギルワから脱出させた後、自らは拳銃で自決した。 |

| 南海支隊の上陸以降の一連の地上戦闘により、投入された日本軍将兵1万1,000名のうち7,600名が戦死 |

| あるいは戦病死し、ブナ、ゴナ、ギルワにおける日本兵の捕虜はわずか200名から250名余りという結果となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

ブナの日本軍を攻撃する連合軍 |

ブナ・ゴナ地区戦闘経過 |

|

カートホイール作戦

連合軍はソロモン諸島方面及び東部ニューギニア方面で本格的反攻に転じようとしていた。

3月28日、アメリカ軍統合参謀本部はカートホイール作戦を発令した。作戦はダンピール海峡の突破と

ラバウルの孤立化を目標とし、以下の地域を攻略するものであった。

1.ニューギニア島東端の北にあるキリウィナ島、ウッドラーク島に航空基地を建設(クロニクル作戦)

2.ニューギニア島のラエ、サラモアの攻略(ラエ・サラモアの戦い)、

フィンシュハーフェンの攻略(フィンシュハーフェンの戦い)、

マダンの攻略、ニューブリテン島西部のグロスター岬の攻略(グロスター岬の戦い)。

3.ブーゲンビル島南部の攻略

|

| ラエ・サラモアの戦い 1943年1月7日 - 9月16日 |

サラモアにあった第51師団は本格戦闘可能な戦力は歩兵第66連隊のみ、補給・増援は

ほとんど期待できないという状況下であったが、 |

| 6月にウイバリで積極的攻撃を行った。だが6月22日にウイバリの外郭のミネ高地を占領した |

| したところで限界に達した。6月29日にアメリカ軍第162連隊戦闘団がサラモア南方のナッソー湾へ |

| 上陸、サラモアへの圧迫を強めた。 |

| 日本軍は7月に第4航空軍と第9艦隊司令部をホーランジアへ進出させ、航空戦力の増強を図った。 |

| 9月、連合軍はラエの攻略へ向けて攻勢に出た。9月4日、北アフリカ戦線から戻った |

| オーストラリア軍第9師団がラエ東方のホポイに上陸、翌5日にはマッカーサー大将自ら |

B-17に搭乗して督戦する中、ラエ北西20キロのナザブ平原にアメリカ軍第503空挺連隊と

オーストラリア軍第7師団の一部が空挺降下した。 |

| ラエの守備兵力は、第41歩兵団長庄下亮一少将が率いる歩兵第238連隊の一部の他は、後方部隊や |

| 海軍部隊のみであった。サラモアの第51師団は退路を絶たれる危機に陥った。 |

| ラエ・サラモア地区に投入された2万の陸海軍兵力のうち、1万が戦死し、1,000名以上が山越えで命を落とした。 |

| フォン半島北岸のキアリにたどり着いた者は7,500名、その大半が傷つき疲れ果てた半病人であった |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

連合軍 |

| 陸軍 |

|

オーストラリア軍「ニューギニア・フォース」 |

| ・第51師団- 師団長:中野英光中将 |

|

司令官:イヴェン・マッケイ中将 |

| 編成時兵力15,996名 |

|

・第3師団 - 第7旅団基幹 |

| ・歩兵第66、第102、第115連隊、捜索第51連隊 |

|

・第14旅団 |

| ・野砲兵第14連隊、工兵第51連隊 |

|

・第1軍団 - 軍団長:エドムンド・ヘリング中将 |

| 輜重兵第51連隊基幹 |

|

・第5師団 - 第15、第17、第29旅団基幹 |

| ・第41師団歩兵第238連隊第3大隊 |

|

アメリカ軍第41歩兵師団第162歩兵連隊を配属 |

| ・第20師団歩兵第80連隊第1大隊 |

|

・第7師団 - 第18、第21、第25旅団基幹 |

| ・第5師団歩兵第21連隊第3大隊 |

|

アメリカ軍第11空挺師団第503空挺連隊を配属 |

| ・独立工兵第15、第30連隊 |

|

・第9師団 - 第20、第24、第26旅団基幹 |

|

|

・第11師団 - 第6旅団基幹 |

| 海軍 |

|

・第4旅団 |

| ・佐世保鎮守府第5特別陸戦隊 兵力約1,000名 |

|

|

| ・第7根拠地隊(七根)司令官:藤田類太郎中将 |

|

|

| 兵力約1,000名 |

|

|

| 1943年半ばまでにラエ・サラモア周辺の制空権は完全に連合軍のものとなっていた。 |

| ダンピール海峡を渡ってくる輸送船は途絶え、日本軍の補給は潜水艦だけに依存していた。 |

| 日本軍は7月に第4航空軍をニューギニア北岸のホーランジア(現在のジャヤプラ)へ進出させ、制空権の |

| 奪回を図ったが、8月17日から18日の連合軍による大規模な空襲によって第4航空軍は作戦機100機を |

| 一挙に失い壊滅状態となる。 |

| ラエ・サラモアの失陥によって日本軍がポートモレスビー進攻作戦を再度実施できる望みはなくなった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| フィンシュハーフェンの戦い 1943年9月22日~1943年12月 |

| ニューギニア戦線における日本軍とアメリカ・オーストラリア軍との間の戦闘である。。パプアニューギニアの |

| モロベ州北東部のフィンシュハーフェンにおいて、1943年9月22日から同年12月下旬まで行われた |

| 結果は、戦術的・戦略的にも日本軍の惨敗であった。 |

| 1943年9月当時、フィンシュハーフェンに展開していた日本軍は、第1船舶団司令部と第41師団歩兵第238連隊 |

| 第1大隊基幹の750名、海軍第85警備隊の一部(435名)のほか、第51師団第4野戦病院と入院中のラエ・サラモアの |

| 戦いでの傷病兵にすぎなかった。しかも8月15日に編成されたばかりの海軍第85警備隊は本来の陸戦要員 |

| 400名が未到着で、先行した本部20名の下に現地所在の雑多な部隊を寄せ集めただけであった。 |

| これらのフィンシュハーフェン防衛部隊は、第1船舶団長の山田栄三少将が総指揮を執っていた。 |

| このほかに付近には、1943年1月下旬にウェワクに上陸した第20師団(兵力約1万3千名)が存在していた。 |

| 10月11日、第20師団長の片桐茂中将率いる歩兵第79連隊ほか第20師団主力(1個連隊欠)は、険しい山道を踏破 |

| してサッテルベルク高地に到着した。主力部隊は陸上から侵攻する一方、歩兵第79連隊第3大隊の一部 |

| (杉野挺身隊)184名を海上機動して逆上陸させる総攻撃作戦が立案された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| キアリにはフィンシュハーフェン方面から撤退してきた第20師団などの残存兵力と、ラエ方面からサラワケット越えで |

| 撤退してきた第51師団の残存兵力など計1万3,000名が集結した。第20師団の兵力は、フィンシュハーフェンに |

| 向かった人員12,526名が、キアリで再集結したときには55パーセントにあたる6,949名に減少していた。 |

| ところが1944年1月2日、キアリとマダンのほぼ中間にあるサイドル(グンビ岬)に、アメリカ軍第32師団 |

| 第126連隊戦闘団約7,000名が上陸し、またも日本軍は退路を絶たれてしまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 両軍の損害 |

|

日本軍 |

|

連合軍 |

| 損害 |

戦死 |

7000名以上 |

|

戦死・不明1028名 |

|

行方不明 |

|

|

戦傷 |

|

戦傷 |

|

|

|

|

| ラム河谷の戦い 1943年10月から1944年1月 |

| その頃オーストラリア軍第7師団は、日本軍が道路を建設していたルートを逆にたどってラム河谷にまで |

| 進攻していた。この地区を守備していたのは中井増太郎少将の率いる第20師団歩兵第78連隊であった。 |

| 1943年10月から1944年1月にかけて、オーストラリア軍はフィニステル山系の歓喜嶺を守る日本軍と戦闘を重ねた。 |

| ことにシャギーリッジ(屏風山)では守備する片山中隊が頑強に抵抗し激戦となり、オーストラリア軍も |

| 陸空の攻撃を集中させ片山中隊は一兵残らず全滅した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ニューブリテン島の戦い 1943年12月15日~1945年8月15日 |

| ニューギニア戦線における日本軍と、オーストラリア軍、アメリカ軍、ニュージーランド軍からなる |

| 連合国軍との間の戦闘である。 |

| オーストラリアの信託統治領のパプアニューギニア、ビスマルク諸島最大の島のニューブリテン島で行われた。 |

| 1943年12月15日に連合国軍が上陸して開始され、日本軍との戦いは終戦の1945年8月15日まで続いた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

主な経過

| オーストラリアの信託統治領であったニューブリテン島は、1942年に日本軍が占領し(ラバウルの戦い/1942年)、 |

| ソロモン諸島方面進出の拠点とし、またオーストラリアへの空襲を支援する拠点ともなった。 |

| その後1943年4月7日 - 4月15日には日本海軍の第十一航空艦隊と第三艦隊所属の艦載機により、 |

| ガダルカナル島やニューギニア島南東部のポートモレスビー、オロ湾、ミルン湾の連合国軍に対して |

| 「い号作戦」が行われた連合国軍に大きな被害を出した。 |

| これに対して連合国軍は同年10月12日 - 11月11日にラバウル空襲を行い、続く同年12月15日には |

| ニューブリテン島の西部のアラウエにアメリカ第112機甲連隊が上陸、 |

| 12月26日にはアメリカ第1海兵師団もグロスター岬に上陸し(グロスター岬の戦い)、 |

| この地域を守備していた日本軍の第65旅団や第17師団を攻撃した(カートホイール作戦)。 |

| 1944年2月中旬には西部ニューブリテンは連合軍の手に落ちた(西部ニューブリテンの戦い)が、 |

| 西部ニューブリテンを占領した連合国軍は損失を恐れこれ以上の東進はしなかった。 |

| エミラウ島の無血占領(1944年3月20日 - 3月27日)や竹一船団の壊滅(1944年4月17日 - 5月21日)により |

| 周辺の制海権を失い、孤立したラバウルの日本軍は終戦までほぼ自給自足を強いられることになったが、 |

| 両軍の戦いは1945年8月15日の日本の降伏まで続いた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

交戦勢力

| 日本 |

|

連合軍(アメリカ・オーストラリア・ニュージーランド |

| 指導者 第8方面軍司令官:今村均 大将 |

|

|

| 戦力 10万人 |

|

2万人 |

ニューブリテン島の主な戦い |

| アラウエの戦い |

| グロスター岬の戦い(ツルブの戦い) 1943年12月26日 - 1944年4月22日 |

| アメリカとオーストラリア軍の目的は日本がグロスター岬に建設した飛行場の占領およびその拡大にあった |

| これは日本軍の拠点ラバウルの孤立化を目的とした。またニューギニア島とニューブリテン島の間の |

| 海峡の通行を保障するためでもあった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| グロスター岬上陸の準備は12月15日にはじまった。その日、アメリカ軍の第112騎兵連隊は南岸のアラウエに上陸、 |

| 日本軍の補給の妨害とともに上陸作戦のカモフラージュとした。 |

| アメリカの侵攻に対し、松田巌率いる日本軍第17師団、および「松田軍」の歩兵第65旅団と第51師団の |

| 一部が抵抗した。松田の拠点はグロスター岬飛行場から8キロメートルのカリンギにあった。 |

| アメリカ海軍とオーストラリア海軍の援護、そしてアメリカ空軍とオーストラリア空軍の空襲の下、 |

| 上陸作戦は12月26日に正式に開始した。 |

| ウィリアム・リュパータス率いる第1海兵師団は煙幕の中、イエロー・ビーチとグリーン・ビーチに上陸した。 |

| 上陸軍は沼地と密林に直面したが、日本軍の後方梯隊にしか遭遇せず、上陸は成功した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

連合軍 |

| 第17師団 司令官:松田巌少将 |

ウィリアム・リュパータス |

| 歩兵第65旅団と第51師団の一部 |

第1海兵師団 |

|

第112騎兵連隊 |

| 損害 |

|

|

死者 310人 |

| 死者 1,000人 |

負傷 1,083人 |

その他戦闘

タラセアの戦い

ジャキノット湾の戦い

ジャキノット湾の戦い |

|

|

| アドミラルティ諸島の戦い 1944年2月29日 - 5月31日 |

| 1944年2月末から5月を中心にアドミラルティ諸島で行われた、連合国軍と日本軍の戦いである。 |

| ニューギニア戦線における飛び石作戦の一環としてアメリカ軍・オーストラリア軍が侵攻し、日本軍守備隊は全滅した |

| 日本軍は、アドミラルティ諸島に第51師団の輜重兵第51連隊主力、海軍第88警備隊、第101設営隊など弱体 |

| |

| な守備隊を配置していた。マヌス島のロレンガウと、ロスネグロス島のハイン湾付近モモテに飛行場を作って |

| ラバウルとトラック島やニューギニアを結ぶ中継基地などとして利用していた。 |

| 最終的に日本軍の守備兵力は約3,800人となった。重火器は数門の歩兵砲と海軍第36防空隊の対空砲程度 |

| しかなかった。弾薬や食糧などの物資も不足していた。これら日本軍部隊の指揮は、輜重兵第51連隊長の |

| 江崎義雄大佐が執った。陸軍主力はロスネグロス島、海軍主力はマヌス島に展開した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 戦闘の結果、日本軍は壊滅状態に陥り、島内の戦略要地は全て連合国軍の支配下となった。 |

| アメリカ軍の記録によると、作戦期間中のアメリカ軍第1騎兵師団の損害は戦死326人、 |

| 負傷1189人に対し、日本軍の戦死者は3280人、捕虜75人であった |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ホーランジアの戦い 1944年4月22日 - 6月下旬 |

| 1944年4月~6月下旬に、日本軍とアメリカ軍の間で、ニューギニア島北岸の町ホーランジアで行われた戦闘 |

| 1944年当時のホーランジアは、東部ニューギニア地区の日本軍の重要な後方拠点であった |

| 連合軍上陸前日の4月20日時点では、日本陸軍の第18軍兵站関係者約6600人、第6飛行師団を中心にした |

| 第4航空軍関係者約7000人、海軍の第9艦隊関係者約1000人の計約14600人が駐留していた |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

連合軍 |

| 第18軍関係 - 6600人 |

|

・アメリカ陸軍第6軍 |

| ・第3野戦輸送司令部 - 北園豊蔵少将 |

|

・第41歩兵師団主力 2個連隊戦闘団が助攻部隊 |

| ・南洋第6支隊 - 本来は2個歩兵大隊と戦車中隊 |

|

としてフンボルト湾に上陸 |

| 戦車中隊はパラオに残置。2個歩兵大隊は編成未了 |

|

・第34歩兵師団主力 2個連隊戦闘団が主攻部隊 |

| ・第54兵站地区隊 - 石津經吉大佐 |

|

としてタナメラ湾に上陸 |

| 第54兵站警備隊(3個中隊と歩兵砲隊)、 |

|

・第24歩兵師団の第34歩兵連隊戦闘団 |

| 第54兵站勤務中隊 |

|

予備隊としてタナメラ湾に上陸 |

| ・港湾・船舶関係:海上輸送第4大隊 |

|

|

| 第31・第49碇泊場司令部主力 |

|

|

| ・第79・第113兵站病院 |

|

|

| ・その他:独立自動車第42大隊・建築勤務第49中隊 |

|

|

| 特別建築勤務第26中隊・軍通信隊・軍補給諸廠の各一部 |

|

|

| 第4航空軍関係 - 7000人 |

|

|

| ・第6飛行師団 - 可動航空機30-40機と地上要員多数 |

|

|

| ・防空関係:独立機関砲第38・第39中隊 |

|

|

| 野戦高射砲第66・第68大隊、照空第3大隊 |

|

|

| 海軍関係 - 1000人 |

|

|

| ・第9艦隊司令部 - 遠藤喜一中将 |

|

|

| ・第90警備隊 - 司令:鬼束鉄夫大佐 |

|

|

|

|

|

| 戦力 14000名 |

|

40000人 |

|

|

|

| 損害 |

|

|

| 戦死・戦病死10000名超 |

|

戦死 159名 |

| 捕虜 611名 |

|

戦傷 1067名 |

| 1944年3月25日、第18軍を第8方面軍から第2方面軍指揮下へ移した。 |

| 第2方面軍司令官阿南惟幾大将は、アドミラルティ諸島を奪取した連合軍の次の目標はウェワクであると判断し、 |

| 第18軍に対してマダンを捨ててウェワクへ転進するよう命じた。 |

| 第20師団長片桐茂中将も魚雷艇の襲撃を受けて戦死した |

| 将兵は西方のサルミへ陸路敗走したが、到着できた者は500名、うち内地へ生還できた者は143名という有様 |

| アイタペの日本軍2,200名も同様に壊滅した。マッカーサーは自らホーランジアへ司令部を進め、 |

| そこからフィリピン奪還作戦を指揮することとなった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 竹一船団 1944年4月17日 - 5月21日 |

増援作戦は「竹輸送」と命名された[5]。これらの呼称は、日本で縁起の良いとされた3種の

植物「松竹梅」に由来する。

ドイツの封鎖突破船「柳船」が成功を収めたことにもあやかっている。

| 竹一船団は、竹輸送と呼ばれた一連の緊急輸送作戦(竹船団)の最初のもので、第三十五師団と |

| 第三十二師団をフィリピンと西部ニューギニアに輸送する任務を負い |

| 1944年(昭和19年)4月下旬に上海を出港した。多数の護衛艦艇が配備されていたにも関わらず、 |

| 4月26と5月6日にアメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、4隻の輸送船(4月26日に1隻、5月6日に3隻)が沈没 |

| 3,200名以上の日本兵が戦死した。残存船団は目的地を変更し、ハルマヘラ島に人員と物資を揚陸した。 |

| 竹一船団の失敗は大本営に多大な衝撃を与え、戦略的に大きな影響を及ぼした。 |

| 2つの師団が目的地にたどり着けなかったため、日本の大本営は防衛線を950 km 以上も |

| 後退させる決断をすることになった |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 竹一船団への攻撃は、第32師団(12,784名)と第35師団(不明)の戦力を大きく削いだ。第32師団の歩兵は |

| 9個大隊が5個大隊に、砲兵は4個大隊が1個大隊半に減った。すなわち、第32師団の戦力は歩兵2個連隊 |

| (1個大隊欠)、第35師団は歩兵4個大隊基幹(ただし、3個大隊はパラオやセントアンドレウ諸島配備)になった。 |

| 第35師団の砲兵は、ほぼ壊滅状態であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

船団の編制 マニラ・ハルマヘラ間

輸送船

第32師団用 - 和浦丸、御月丸、伯剌西爾丸、天津山丸、帝海丸

第35師団用 - 但馬丸、亜丁丸、陽山丸

護衛艦艇

急設網艦白鷹(旗艦)-第6護衛船団司令官:梶岡定道少将、臨時参謀:今里義光大佐

駆逐艦 - 白露、藤波、五月雨(途中合流)

その他 - 第102号哨戒艇、第104号哨戒艇、第38号駆潜艇、特設捕獲網艇興嶺丸

損害

輸送船 4沈没 陸兵 3,200人戦死

中国戦線と満州から部隊を輸送して、航空基地の防衛に充てる計画であった。

部隊輸送は1944年(昭和19年)3月以降、本格化した。

中部太平洋方面(マリアナ諸島やカロリン諸島)への増援作戦は「松輸送」

豪北方面(西部ニューギニアなどオランダ領東インド東部)への増援作戦は

「竹輸送」と命名された

|

|

その他の船団

| 竹二船団:輸送船8隻・護衛艦3隻)は5月15日にハルマヘラ島ワシレ着 |

| 竹四船団:輸送船9隻・護衛艦5隻)は6月5日にワシレ着 |

| 竹五船団:第10派遣隊乗船)は6月13日にハルマヘラ島ガレラを経由してワシレ着 |

| 上船団は損害無く到着できた例が多いが |

| 5月19日にセブ島を発した竹三船団:輸送船9隻・護衛艦4隻)は5月22日と23日にアメリカの2隻の |

| 潜水艦レイ、セロの魚雷攻撃を受け、天平丸など輸送船2隻が沈没し1隻が損傷している |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

竹一船団で運ばれた第32師団と第35師団は、その後にアメリカ陸軍と交戦することになった。

|

| ビアク島の戦い 1944年5月27日 - 8月20日 |

| ビアク島はニューギニア西部ヘルビング湾(現在のセンデラワシ湾)で最大の島である。 |

| 石灰岩質の広く平坦な飛行場適地を有し、日本軍から見ればフィリピンから東部ニューギニアの前線へ至る |

| 飛行経路に、連合軍から見ればパラオとフィリピン南部を爆撃圏に収める位置にあった。 |

| 日本軍は1943年以降モクメル飛行場の建設を進め、第36師団の歩兵第222連隊を基幹とするビアク支隊 |

| (支隊長:葛目直幸大佐)と海軍の第19警備隊(司令官:千田貞敏少将)を配置していた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1943年9月、日本軍はビアク島を含む豪北方面(インドネシア東部)を |

|

| 絶対国防圏の一角に指定し、この地域の守備に第2方面軍 |

| (方面軍司令官:阿南惟幾中将)及び第2軍(軍司令官:豊島房太郎中将)を |

| をあてた。西部ニューギニアへは12月に第36師団(師団長:田上八郎中将 |

| が進出し、うちビアク島には歩兵第222連隊を基幹とするビアク支隊 |

| (支隊長:葛目直幸大佐)が分派された。ビアク支隊は海岸線の後方に |

| 東西2つの巨大な鍾乳洞を発見し、西洞窟に司令部を定めた。 |

| 日本軍はさらに北支から第35師団(師団長:池田浚吉中将)をビアク島 |

| へ転用し、玉突きでビアク支隊をニューギニア本島へ合流させる計画を |

| 立てていた。しかし1944年4月、第35師団の輸送作戦である「竹輸送」は |

| 潜水艦攻撃を受けて手痛い打撃を被り、ビアク島には到達できなかった。 |

| アメリカ軍の上陸までに日本軍がビアク島へ配備できた兵力は |

| 陸軍10,400名、海軍1,947名を数えた |

参加兵力

| 日本軍 |

|

アメリカ軍 |

| 陸軍 |

|

・第6軍 - 司令官:ウォルター・クルーガー中将 |

| ・ビアク支隊- 支隊長:歩兵第222連隊長葛目直幸大佐 |

|

・第1軍団 - 軍団長ロバート・アイケルバーガー中将 |

| 人員10,400名 |

|

・第41歩兵師団 - 師団長:ホレース・ヒュラー少将 |

| ・第36師団歩兵第222連隊(連隊の定員は3,964名、 |

|

第162、第163、第186歩兵連隊基幹 |

| うち在島者は約3,500名であったと推定される) |

|

・第24歩兵師団第34歩兵連隊戦闘団 |

| ・野戦高射砲第49大隊第3中隊(長谷川高射砲中隊) |

|

|

| 中隊長:長谷川武彦中尉 |

|

|

| ・第17、第107、第108野戦飛行場設定隊、 |

|

|

| 第2開拓勤務隊、その他の後方勤務部隊 |

|

|

| ・増援 - 2,500名 |

|

|

| ・第35師団歩兵第219連隊第2大隊 |

|

|

| ・第35師団歩兵第221連隊第2大隊 |

|

|

|

|

|

| 海軍 - 人員1,947名 |

|

|

| ・第28特別根拠地隊 - 司令官:千田貞敏少将 |

|

|

| ・第19警備隊、第33・第105防空隊 |

|

|

| 第202設営隊、他 |

|

|

|

|

|

| 戦力 |

|

|

| 12400名 増援2500名 |

|

30000名 |

|

|

|

| 損害: 戦死・戦病死 10000名超 |

|

戦死 471名 |

| 生還者: 520名 |

|

戦傷 2433名 |

|

|

戦病 7200名 |

| ビアク島では司令部の置かれていた西洞窟が1か月の抵抗の末に6月27日についに陥落、葛目支隊長も7月2日 |

| 逃げ込み分散自活した。戦後の生還者は520名であった。アメリカ軍の戦死者は471名、戦傷者2,443名であった。 |

| 7月、連合軍はビアク島近くのヌンホル島にも飛行場確保を目的として進攻した。月2日にアメリカ軍第158連隊 |

戦闘団が上陸し、翌3日に第503空挺連隊が降下した。

日本軍の兵力は歩兵第219連隊の1個大隊に過ぎなかった。 |

| アメリカ軍は8月31日に完全制圧を発表、日本軍の生存者はわずか12名であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| イドレ死の行軍 |

| 連合軍のニューギニア最後の上陸作戦はフォーヘルコップ半島のサンサポールに対して行われた。 |

| フォーヘルコップ半島における日本軍の兵力は、東岸のマノクワリに第2軍司令部をはじめとする2万名、 |

| 西端のソロンに第35師団司令部をはじめとする1万2,500名があった。アメリカ軍第6師団は7月30日、 |

| マノクワリとソロンの中間のサンサポールに上陸、日本軍を東西に分断して飛行場を設営し、 |

| 次のモロタイ島上陸作戦に向けた基地とした。 |

| 一方マノクワリでは、第2軍司令官豊島房太郎中将が2万名の自活は不可能と判断、1万5,000名に対して、 |

| 南方200キロのベラウ湾奥のイドレへ転進しそこで自活するよう命じた。1万5,000名の将兵は7月1日に出発、 |

| 食糧補給の全くない熱帯雨林を横断し1か月を費やしてイドレにたどり着いたとき、人数は6,000から |

| 7,000名にまで減っていた。さらにイドレにはそれだけの人数を養えるサゴヤシは存在しなかった。 |

| 将兵は終戦までの1年間、飢えとマラリアの生活を送った。戦後イドレ地区からの生還者は3,000名に満たなかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 終戦 |

| アイタペ決戦に敗れた第18軍はウェワクへ後退した。 |

安達軍司令官の降伏 安達軍司令官の降伏 |

| 9月13日、東部ニューギニアの日本軍はオーストラリア軍に |

| 対して降伏し、武装解除の後ムッシュ島に収容された。 |

| 収容された陸海軍将兵の人数は1万1,197名であった。 |

| 影響 |

| ニューギニアの戦いにおいてダグラス・マッカーサーは |

| はしばしば最前線に出て将兵を激励し、 |

| また大胆な飛び石作戦を実施するなど優れた指導力を発揮した。 |

| 1944年4月にホーランジアへ司令部を進めたマッカーサーは |

| そこからフィリピン奪還作戦を指揮し、10月20日にレイテ島への |

帰還を果たした。戦いの焦点はフィリピン、硫黄島、沖縄へと移り、

ニューギニアは次第に戦略的価値を失っていった。

東部ニューギニア戦線に投入された第18軍将兵は16万名、

|

| 西部ニューギニアも含めると日本軍は20万名以上が戦いに参加した。 |

| そのうち生きて内地の土を踏んだ者は2万名に過ぎなかった。 |

| 連合軍の戦死者もオーストラリア軍8,000名、アメリカ軍4,000名に上った。現地人の犠牲者数は明らかではないが |

| 4万人から5万人とも推定されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ニューギニア主な経過 |

| 1942年(昭和17年) |

| 3月8日 - 日本軍が東部ニューギニアのラエとサラモアに上陸 |

5月8日 - 南海支隊はポートモレスビーを海路攻略するためラバウルを出港していたが、珊瑚海海戦の

発生により攻略を中止 |

| 7月21日 - 日本軍の南海支隊先遣隊がポートモレスビーを陸路攻略するためブナに上陸 |

| 8月24日 - 日本軍(海軍陸戦隊)がニューギニア東端のラビの攻略を開始。攻略は失敗し9月初旬に撤退 |

9月16日 - 南海支隊がポートモレスビーの灯が見えるイオリバイワまで進撃。以後、撤退を開始して

陸路攻略は失敗 |

11月9日 - 日本軍はニューギニアを管轄する第18軍を新設(これまでは第17軍がソロモンと

ニューギニアの両方を管轄) |

| 11月中旬 - 連合軍がブナの攻略を開始 |

| 12月18日 - 日本軍がマダンとウェワクに上陸(日本軍がフォン半島の西側に初めて進出) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1943年(昭和18年) |

| 1月2日 - 日本軍のブナ守備隊が玉砕 |

| 1月中旬 - 日本軍がサラモア南西の山間部にあるワウの攻略を開始。攻略は失敗し2月に撤退 |

| 3月2日~3日 - ラバウルからラエに向かう日本の輸送船団が壊滅(ダンピールの悲劇) |

| 4月7日~14日 - い号作戦 (ソロモン諸島と東部ニューギニア方面で日本海軍が行った航空作戦) |

6月30日 - サラモア周辺のオーストリア軍が積極攻勢に出るとともに、アメリカ軍がナッソー湾

(サラモアの南30Km)に上陸。 |

| 8月16日~17日 - 連合軍がウェワクの日本軍飛行場を奇襲攻撃。日本軍は約100機(半数以上)の航空機を失う |

| 9月4日~5日 - オーストラリア軍がホポイ(ラエの東側)に上陸、アメリカ軍空挺部隊がナザブ(ラエの西側)に降下 |

| 9月11日 - 連合軍がサラモアを奪還 |

| 9月中旬~10月末 - サラモア、ラエの残存日本軍(第51師団ほか)が山を越えてキアリに撤退(サラワケット越え) |

| 9月22日 - オーストラリア軍がフィンシュハーフェン(フォン半島先端)に上陸 |

10月中旬~12月日本軍(第18軍第20師団)はフィンシュハーフェンを攻撃するが失敗し撤退

(12月19日に撤退命令が出る) |

10月30日 西部ニューギニアを含めた豪北方面を第2方面軍の担当とする組織変更が行われる。第2方面軍の

下に第2軍を新設 |

| 12月15日 - アメリカ軍がニューブリテン島西部のマーカス岬に上陸。続いてグロスター岬に上陸(12月26日) |

| 12月25日 - 日本軍(第2軍第36師団)がサルミに上陸。12月27日に第36師団ビアク支隊がビアク島に上陸 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1944年(昭和19年) |

| 1月2日 - アメリカ軍がマダンとキアリの間のサイドル(グンビ岬)に上陸 |

1月下旬~2月下旬 - キアリ等のグンビ岬以東の日本軍(第18軍第20師団、第51師団)が山の中を

行軍してマダンに撤収 |

| 2月29日 - アメリカ軍がアドミラルティ諸島に上陸。島の日本軍は玉砕し、アメリカ軍は5月6日に作戦終結を宣言。 |

| 3月25日 - 第18軍と第4航空軍を第8方面軍配下から第2方面軍配下とする組織変更が行われる |

| 3月30日~4月3日 - 連合軍がホーランジアの日本軍飛行場を空襲。日本軍は100機以上の航空機を失う |

| 5月27日 - アメリカ軍がビアク島に上陸 |

| 6月4日 - 渾作戦でビアク島に向かっていた日本軍(海上機動第2旅団)がソロンに上陸 |

| 6月20日 - 第18軍を第2方面軍配下から南方軍配下とする組織変更が行われる |

| 7月2日 - アメリカ軍がヌンホル島(マノクワリの東方沖)に上陸 |

| 7月10日~8月 - 日本軍(ウェワクの第18軍)はアイタペを攻撃するが失敗し撤退 |

| 7月30日 - アメリカ軍がサンサポール(マノクワリとソロンの間)に上陸 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1945年(昭和20年) |

| 9月9日 - 日本軍(第2軍)が降伏 |

| 9月13日 - 日本軍(第18軍)が降伏 |

|

|

|