| |

|

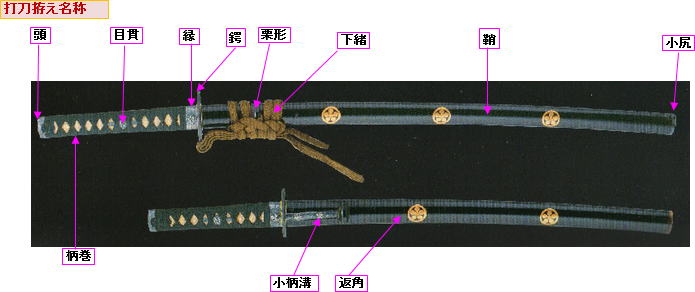

| 刀剣の外装 |

外装の目的は鋭利な刃物を自分には安全で、いつでも敵を殺傷することができる最良の

状態を保つことであり、保管中の錆を防止し、移動中の危険をするため刀身を鞘で覆い、

持ち歩きに便利にする。戦闘の場合に、保管中の錆を防止し、移動中の危険をするため

刀身を鞘で覆い、持ち歩きに便利にする。戦闘の場合に、保管中の錆を防止し、移動中の

危険をするため刀身を鞘で覆い、持ち歩きに便利にする。戦闘の場合に、柄が壊れない

ように柄に金具をはめ、握りやすく滑らぬように柄を鮫の皮で包んで糸を巻く拳を守るために

鍔を付ける。太刀拵えは平安時代~室町末戦国時代まで戦闘時に使用し、

刃を下にして腰に下げる。太刀の指添えとして腰紐に指す物は鎌倉時代~幕末まである。

太刀拵えには儀式用もあり、江戸時代にも製作されています。打刀拵えは室町時代に

天正拵えが生まれ江戸時代に続いて使用され刃を上に向くように腰紐に指す。

平和な江戸時代になると打刀拵え、その他の拵えに装飾意識して鍔、目貫、縁頭、小柄等が

金工の高価品が多くなる。白鞘は刀を油を付けて休めるための鞘であり、武士は外出には

拵えに入れ替える。武士の女性方は合口拵えを胸の帯に指す。

|

刀装具の種類 |

|