�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F��X0�R0�@

����E�����ɂ��������{�鍑�C�R�̎�͊͏�퓬�@�B

���(�g�[����h�Ƃ��j�̗��̂Œm���Ă���B

�C�R�̊͏�퓬�@�Ƃ��Ă͎����I�ɍŏI�^���ŁA�����푈�̔�����

�����m�푈�̏I��܂őO���ʼn^�p���ꂽ�B

���́A��평���ɂ����āA���̒���ȍq��,�����A�d�����D�ꂽ

�i�����\�ɂ��A�A�����̐퓬�@�ɑ����|�I�ȏ��������߂��B

���͓����̘A�����p�C���b�g����u�[���t�@�C�^�[�v�̖��ŋ����ꂽ�B

���̊J�����͎O�H�d�H�Ɓi�u�O�H�v�Ƃ����j�ł���B���Y�́A�O�H�̂�

�Ȃ炸������s�@�ł����C�Z���X���Y����A�����Y����

�����ȏ�͒������ł���B

|

|

�@�����̓��{�̌R�p�@�́A�̗p�N���̍c�I��2���𖼏̂Ɋ�����K��ɂȂ��Ă����B

�@���́u�뎮�v�Ƃ̖��̂́A�����̗p���ꂽ1940�N�͍c�I2600�N�ɂ�����A���̉�2�����u00�v�ł��邽�߂ł���B

�@�@�J��

�@�@�@�@�@�@���̊J����1937�N�i���a12�N�j9���ɊC�R������ꂽ�u�\�͏�퓬�@�v��v�����v�ɒ[����B

�@�@�@�@�@�@�O�H�ł́A�O��ł����Z���͏�퓬�@�ɑ����Ėx�z��Y�Z�t��v�喱�҂Ƃ��ĊJ���Ɏ��g�B

�@�@�@�@�@�@1939�N4���Ɋ��̗��R�e������s��Ŏ���ꍆ�@������s�A��1940�N7���ɐ����̗p���ꂽ�B

�@�@�v�����\

| �p�r |

�퓬�@ |

|

���Ȑ� |

�@�P |

| ���� |

�͏�퓬�@ |

|

�q���� |

���K���ڎ��S��1���� |

| �v�� |

�x�z��Y |

|

�@�e |

20mm1�`2�B1�̏ꍇ��7.7mm 2��lj�

�e����20mm 1�ɂ�60�A7.7mm 1�ɂ�300 |

| ������ |

�O�H�d�H�� |

|

| �^�p�� |

���{�C�R |

|

�ʐM�� |

�d�M300�\�A�d�b30�\ |

| ����s |

1939�N�i���a14�N�j4�� |

|

���p���x |

3,000m�T��5,000m |

| ���Y���F |

10,430�@ |

|

- |

- |

| �^�p�J�n |

1940�N�i���a15�N�j7�� |

|

- |

- |

�@�@�@�@�P�D���������\�ǍD�Ȃ邱�ƁB���͋��� ��������10m/s�ɂ�����70m�ȓ�

�@�@�@�@�Q�D�������p�̏ꍇ6���Ԉȏ��s�����邱��

�@�@�@�@�R�D���i�\�Ȃ邱��

�@�@�@�@�S�D�v�ɂ��30kg���e2�g�s�����邱��

�@�@����

|

��평���^�ɂ́A20mm�@�e2���i�����j��7.7mm�@�e2���i�@��j�����ڂ���Ă����B

�����͈ꍆ�e�iFF�j��600m/s�A�e�iFFL�j��750m/s�A�g�s�e����

60���h�������e/100����^�h�����e�q

|

|

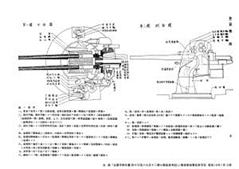

�@�@������A�O��13.2mm�@�e��1�`3���i�@��1�A����2�j���ڂ����^���o��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��㎮�ꍆ��Z���@�e(��)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��㎮��Z���@�e(���j

�@�@�h��

�@�R�͓�����̘r���������U�����ő�̖h��Ƃ��ē��ɒ������Ȃ������Ƃ����B

�@���a18�N�j�����Y�J�n�̌ܓ�^������Y�^���痃���^���N�ɒY�_�K�X�ɂ�鎩�����Α��u���A���a19�N�j���Y�J�n��

�@�ܓ^���瑀�c�Ȃ�50mm�h�e�K���X���t���A�X�Ɍܓ^����͍��Ȍ����8mm�h�e�|��lj����A�ꕔ�̋@�̂�

�@���̃^���N�������h�R���ɂ��Ă���B

�@�@�ʐM���u

�@���ɂ͑O��̋�Z���͐퓯�l�ɖ����d�b�E�d�M�@���W����������Ă���A�����͋�Z����ꍆ�����d�b�@

�@�i�Βn�ʐM����100km�A�d�M�d�b���p�j�𓋍ڂ��Ă����B���㔼�͂�荂���\��

�@�O����ꍆ�����d�b�@�i�Βn�ʐM����185km�A�d�M�d�b���p�j�ɕύX���Ă���B

�@�@�퓬�@�Ƃ��Ă̓���

�@�y�ʉ��ɂ�鍂���]��n�͂̂��߁A500km/h����ō����x�ƍ����^�����\�A����ȍq������20mm�@�e

�@2���̑�Η͂��@���������A������̍����Z�ʂ������ď��w�ƂȂ��������푈���瑾���m�푈�̏���ɂ�����

�@���G�Ƃ������銈������������Ƃ���A�@��평���̗D�G�퓬�@�ƌ�����B

�@����E��평���ɂ����āA���q���������Ȃ��ĉ��u�n�܂Ŕ����@�����삵�����N�U���邱�Ƃ��o���������Ȃ�

�@�P���P���퓬�@�@�{���g��˂��ȂǍו��Ɏ���܂œO�ꂵ���y�ʉ���Nj�����

�@�@�@���̒���

�@���đo���ŗ��̊i�����\�̍������]������Ă���B���x�Ώd�u���̋Z�p�҂ɉԖ{���o�i�퓬�@�����j�͎���ŗ�킪

�@�G�𐧂���̂͑��x�����ł͂Ȃ��i�����\���D��Ă��邱�Ƃɂ��Ƒi�����B�q���͂����݂ƂȂ����B����ȍq���͍͂���

�@�����L����p�ʂł̗D�ʂ������炷�B

�@�@���̒Z��

�@���͓O�ꂵ���y�ʉ��ɂ��@�����̌��オ�d�����ĊJ�����ꂽ���߁A���b�E�h�e�R���^���N�E�h�e�K���X�E

�@�������Α��u�Ȃǂ��@���ڂ���Ă��炸�A�ČR�@�ɔ�ׁA��e�Ɏォ�����B

�@�O�ꂵ���y�ʉ��ɂ��@�̋��x�̌��E���Ⴍ�A�����^�̋}�~���������x�́A������̕ČR�@����

�@�Ⴂ�ᑬ��ł̑��c�����@�d�����ċ���ȕ⏕�����������߁A�ᑬ��ł͗ǍD�Ȑ��\������ꂽ

�@���ʁA������s���ɂ͑ǂ��d���@���������������B

�@�@�e�^�̐��Y����

| ���Y�H�� |

�O�H�d�H�� |

������s�@ |

�����Y |

| �^�� |

�P�P�^ |

�Q�P�^ |

�R�Q�^ |

�Q�Q�^ |

�T�Q�^ |

�T�Q�^ |

�T�Q�^ |

�U�Q�^ |

�T�S�^ |

�Q�P�^ |

�T�Q�^ |

�T�Q/�U�Q�^ |

- |

|

- |

- |

- |

- |

- |

�b�^�� |

�� |

- |

- |

- |

- |

�� |

- |

| 1940 |

137 |

35 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

172 |

| 1941 |

- |

400 |

3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

6 |

- |

- |

408 |

| 1942 |

- |

306 |

340 |

50 |

- |

- |

- |

- |

- |

547 |

- |

- |

1243 |

| 1943 |

- |

- |

- |

510 |

499 |

- |

- |

- |

- |

1760 |

2 |

- |

2771 |

| 1944 |

- |

- |

- |

- |

248 |

248 |

- |

- |

- |

508 |

1598 |

168 |

2770 |

| 1945 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

93 |

158 |

2 |

- |

- |

1417 |

1670 |

| ���Y���v |

137 |

741 |

343 |

560 |

747 |

248 |

93 |

158 |

2 |

2821 |

1600 |

1585 |

9034 |

�@�@��Ȍ��ċL�^�ێ���

�@���{�C�R�ɂ͌����E��������܂߁A�G�[�X�E�p�C���b�g�Ƃ����l�P�ʂ̃q�[���[���̂���J�e�S���[�͑��݂��Ȃ���

�@����邪�A��ʓI�ɑ��ʌ��ċL�^�ێ��҂Ƃ��ẮA���L�̓�������L���ł���B

��{ �O�O

�ŏI�K���F�C�R��� |

���{�C�R�̐퓬�@������B�u�ŋ��̗��p�C���b�g�v��搂�ꂽ�����c�m�ł���B

�����m�푈���̓��ăp�C���b�g�̒��ŗB�ꌂ�Đ�200�@�������咣����G�[�X�E�p�C���b�g�ł���A

�����푈���瑾���m�푈�I��܂ōőO���Ő킢�������B

|

���V �A�`

�ŏI�K���F�C�R���� |

�����m�푈���̓��{�C�R�̐퓬�@������B���쌧�㐅���S���쑺�o�g�B�������̊K���͔��B

�펀��A�u�S�R�z����K�����i�v�̉h�ɗ������тɔC����ꂽ�B���a19�N10��26���A

��@���Z�u��n�̓��ʍU�����Ɉ��n���A�V������s�@��̂̂��߃}�o���J�b�g��n��

�뎮�A���@�ɕ֏悵�Ĉړ�����B���̓r���A�A���@���~���h�����k�[���ɒB�����Ƃ���ŁA

�n�����h�EP�E�j���E�F�����т̃O���}��F6F�ɍU�����Č��Ă���A�펀�����B

|

���c ����

���тɏ��i |

�����m�푈���̑���{�鍑�C�R�̐퓬�@������B�V���������S���ˑ��i����z�s�j�o�g�B

�������̊K���͏㓙��s�����A�ŏI�K���͏��сB���Ĕj120�@�ȏ�ƌ�����B

43������n�Ɉڂ������a20�N4��15���ߌ�3���O��A�G�@�ڋ߂̕���Č��c���i�߂�

�o�����߂��A���c�͂�������@�ɔ�я���ė�@1�@�ƂƂ��Ɋ������J�n�����B

���������̎����łɓG�@�̃O���}��F6F�w���L���b�g���@�͐��c�����̔w����ɍ���

�|�����Ă����B���\m�����яオ�����Ƃ����VF-46�������@�͐��c�����̔w�����

�����|�����Ă����B���\m�����яオ�����Ƃ����VF-46����

|

��� �O�Y

�ŏI�K���C�R����

|

�I�펞�͊C�R���сA�ŏI�K���͊C�R���сB�I��܂łɑ召�̓G�@64�@���ẴX�R�A���c��

���{�̃G�[�X�E�p�C���b�g�Ƃ��Ēm����B����������A�Ҍ��1944�N�i���a19�N�j8�����тɏ��i

����̊�n������{�{�y��@�̂��߂ɔ���B-32�h�~�l�[�^�[2�@�Ɠ��{�C�R�@���[����������

�ɓ������̏��Ō�킵���B����E���Ō�̋�ɍ����Q�����Ă���B

|

���� ����

�ŏI�K��

�C�R����

|

���{�C�R�̐퓬�@������ŗ��̌��ĉ��B�C�R�����i����A���т����K�����i�j�B

���a17�N�K�_���J�i�������Ō}���̕ĊC������F4F�퓬�@12�@�ƌ�킵�A�ĊC�������ĉ���

�}���I���E�J�[����т�P�@�Œǔ��B�J�[����т��K�_���J�i����s��ւ̒����̐��ɓ������Ƃ����

�_���čU��������������n����̑�C�Ō��Ăɂ͎���Ȃ������B

����@�̋@��������Ɉ����N�������J�[����т͍���ɑ��Ď̂Đg�̈�A�˂𑗂����B�����Ă���

�ꌂ���ˌ��ʒu�ɓ����Ă�������̗����A���̏u�ԋ@�͉̂�f���������Ƃ������A

��n�t�߂̊C�ݐ��ɍӂ��U�����B����́A���̉����ȓ����S����C�������ɂ́u�R�{�v�Ƃ���������A

�܂����̕��e�A�l�]�A��т���u���o�E���̋M���q�v�A�u���o�E���̃��q�g�z�[�t�F���v�ٖ̈������B���N24�B

|

���� ��

�ŏI�K������ |

�{�錧�p�c���i���p�c�s�j�o�g�B�C�R���w�Z70���A��38����s�w���B�ŏI�K���͒����B

�뎮�͏�퓬�@�E�ǒn�퓬�@���d���𑀂�A�l�E�����܂ߓG�@���Ĕj��72�@

���a20�N2��ڎO�l�O�q����A�ʏ̌������̐퓬301��s���u�V�I�g�v�����ɒ��C�B�������i�߂�

���c���B1945�N8��1����������ȉ����d��20���@�͋�B�Ɍ����Ėk�㒆��B-24�����@�ґ�

�����̕���A�����籌����ׂ��呺��n���o�������B����͍ŏI�I��P-51��

���Ă��ꂽ�Ǝv����B����͑�343��ɂ�����18�@�����Ă����Ƃ����Ă���B

|

�@�@�@�e�^���̑���

|

�@�@�@�뎮�͏�퓬�@���^ |

�@�@�@�뎮�͏�퓬�@�ܓ�^ |

�@�@�@�뎮�͏�퓬�@�l�^ |

| �@�̗��� |

�@�@A6M2b |

�@�@A6M5 |

�@�@A6M8 |

| �S�� |

�@�@2.0m |

�@�@11.0m |

�@�@11.0m |

| �S�� |

�@�@9.05m |

�@�@9.121m |

�@�@9.237m |

| �S�� |

�@�@3.53m |

�@�@3.57m |

�@�@3.57m |

| ���ʐ� |

�@�@22.44m? |

�@�@21.30m? |

�@�@21.30m? |

| ���d |

�@�@1,754kg |

�@�@1,876kg |

�@�@2,150kg |

| �d�� |

�@�@2,421kg |

�@�@2,733kg |

�@�@3,150kg |

| �ō����x |

�@�@533.4km/h�i���x4,550m�j |

�@�@564.9km/h�i���x6,000m�j |

�@�@572.3km/h�i���x6,000m�j |

| �q������ |

�@�@���q3,350km�i��������j/ |

�@�@�S��30��+2,560km�i��������j |

�@�@�S��30��+850km�i���K�j |

| �@�@���q2,222km�i���K�j |

�@�@/1,920km�i���K�j |

�E |

| ���� |

�@�@����20mm�@�e2�� |

�@�@����20mm�@�e2�� |

�@�@����20mm�@�e2�� |

| �@�@�i�g�s�e���e60���j |

�@�@�i�g�s�e���e100���j |

�E |

| �@�@�@��7.7mm�@�e2�� |

�@�@�@��7.7mm�@�e2�� |

�E |

| �@�@�i�g�s�e���e700���j |

�@�@�i�g�s�e���e700���j |

�E |

| ���� |

�E |

�E |

�@�@250kg���e1�� |

| �E |

�E |

�@�@30kg���^���P�b�g�e4�� |

| �E |

�E |

�@�@�ȏ���I�� |

| ����@���� |

1940�N7�� |

1943�N4�� |

1945�N4�� |

���̐���@��

�@���̐��쐔�͂P�X�O�X�W�@�ƌ����āA�O�H�P�Q�X�W�O�@�E�����U�T�S�T�E�����ł͗������̗��K�@A6M2K�Q�V�Q�P�@�B

�@�I�펞�Ɏc�������͂V�R�O�@�B�����̒l�i��@��Q�O���~�@�P�X�V�V�N�������i�Q���~

���ɏ������[����

�@�\���������ʁF�T�O�O�O�@�@�E�@���\�����F�R�O�O�O�@�@�E�@�u�[�Q���r���i���o�E���j�Q�T�O�O�@�@�E�@�}���A�i�����F�P�T�O�O�@

�@��p�t�߁F�P�Q�O�O�@�@�E�@����F�R�Q�O�O�@�@�E�@�����F�R�P�O�O�@�@�E�@�~���_�i�I�F�U�O�O�@�@�E�@�j���[�M�j�A�F�Q�T�O�@

�@�}�[�V�����A�M���o�[�g���F�R�T�O�@�@�E�@����F�Q�O�O�@�@�E�@�}���[�F�Q�O�O�@�@�E�@�������F�T�O�@�@�E�@�g���b�N���F�R�O�O�@�E�@

�@��x�x�߁F�Q�O

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F��P�O�V�O�@

�@�O�HA5M�́A���{�C�R�ŏ��̑S�����P�t�퓬�@�B

�@���{�Ǝ��̐v�v�z�̉��ɐ��삳�ꂽ�ŏ��̋@�́B�A���R�̃R�[�h�l�[���́gClaude �h�B��p�@�͗뎮��

�@�O�H�q��@�ł́A�����͏�퓬�@�ɑ����x�z��Y�Z�t��v�喱�҂ɔC���āA�J���v�ɓ����点���B

�@��Z���ꍆ�͏�퓬�@(A5M1)

�@�@�@�@�ŏ��̗ʎY�^�Ŕ����@�́A����^��1���B������ 7.7mm�@�e2��B�O�H�q��@��30�@���Y�B

�@��Z���ꍆ�͏�퓬�@��(A5M1a)

�@�@�@�@��^�̎嗃�ɃG���R��FF�^20mm�@�֖C���e1�傸�������������@�B

�@��Z����^�͏�퓬�@(A5M2a)

�@�@�@�@�����@�����O�^�Ɋ����A�v���y����3���Ƃ����B

�@��Z����^�͏�퓬�@(A5M2b)

�@�@�@�@�����@�̉ߗ�h�~�A�����ɑ��鑀�c�ҕی�̂��߁A���̂����ăJ�E���t���b�v�A����і������h�����t�����B

�@�@�@�@���������ꂪ���E�s�ǂƂ���A������Y�^�ł͕��h�͎��O����đ���ɑ��c�ҕی�̂��ߔw�т�����������B

�@�@�@�@��^�A��^������39�@���O�H���Y�B

�@��Z���O���͐�(A5M3a)

�@�@�@�@�ꍆ�͐���������A20mm�C�X�p�m�^���[�^�[�J�m���C�ƃC�X�p�m12Xcrs���┭���@�����������@��2�@����

�@��Z���l���͐�(A5M4)

�@�@�@�@�����@�����l��^�Ɋ����B�ł��������Y���ꂽ�^�ŁA�O�H�̑��ɍ����ۍH���A��B��s�@�Ȃǂ�

�@�@�@�@���v�� 1,000�@�����Y���ꂽ�B

�@�������K�p�퓬�@(A5M4-K)

�@�@�@�@��Z���͐�����������K�@

| �@�̖� |

��Z���ꍆ�͏�퓬�@ |

�E |

| �S�� |

�@11.00 m |

|

| �S�� |

�@7.71 m |

| �S�� |

�E |

| ���d |

�@���d�F 1075 kg |

| �d�� |

�E |

| �ō����x |

�@460km/h |

| �q������ |

�@1200 km |

| ���� |

�@�����F 7.7 mm�@�e�~2 |

| �@30 kg���e�~2�܂���50 kg���e�~1 |

| ��� |

�@�P�� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F��P�S�Q�R�@

�@����E��풆�ɊJ�������퓬�@�ł���B���̖��͎̂��d�̊e�^�̂����A���^�ȍ~�̋@�̂��ĂԂ��̂ł���B

�@1944�N�ȍ~�̓��{�C�R�ɂ����Ă̗B��G�ɐ��ʂ���R�\�Ȑ���퓬�@�Ƃ��đ����m�푈�����̓��{�{�y�h����

�@�����B���a16�N�j���A�쐼�q��@�i�ȉ��A�쐼�j�͐���@�̎��v�����������ݐ쐼���O�В��̉��A���@�퐧��c����

�@�@�@�h���^

�@���̈ꍆ�ǒn�퓬�@��/���d���^�iN1K2-J�j

�@�@���d���̍ŏ��̗ʎY�^��99�@���Y���ꂽ�B51���@�ȍ~��20mm�@�e�̎��t���x��3�x������ɕύX�B���e�����͎蓮��

�@���d���b�^�iN1K2-Ja�j

�@�@���^�̔�����60kg���e4���܂���250kg���e2���ɋ��������^�B��������O�������A�ʐς�13%���ς����B

�@�@�e�X�g�p�C���b�g�߂��R�{�d�v�����ɂ��ƁA���c���ƈ��萫�̃o�����X�����P���ꂽ�B���Y�@101�`200���@

�@�������d�O��^�iN1K3-J�j

�@�@���e�������d�C�������ɉ��ǁB�����@�˂�O����150mm�������A�@��ɎO���\�O���@�e��^2����lj��������������^�B

�@�@���Y201���@�ȍ~�ŁA1945�N2���ɏ��������Y�B

�@�������d����iN1K3-A�j

�@�@�������d�O��^�ɒ��̓t�b�N�A�����̕⋭�Ȃǂ̉������{�����͏�퓬�@�^�B����2�@

�@�@1944�N11��12���A�R�{�v�d�����̑��c�œ����p�ōs��ꂽ�q���͐M�Z�ł̒��͎����ɎQ���B

�@�������d�O��^�iN1K4-J�j

�@�@�������d���O�B�O��^�̔����@��ሳ�R�����ˑ��u�t���̗_��O�^�ɕύX�����^�B��517�A520���@�̂�

�@�������d���l�iN1K4-A�j

�@�@�������d���O�i�������d�O��^�j�ɒ��̓t�b�N�Ȃǂ�lj������͏�퓬�@�^�B����@�����삳�ꂽ���͕s��

�@�������d���܁iN1K5-J�j

�@�@���b�^�̔����@�����@�͏�퓬�@�ƂȂ�͂��ł������u�v�Ɠ����n�l�O-���^�i����2,200�n�́j�ɕύX�����^

| �������� |

���d���^ |

|

���d���^ |

�E |

| �@�̗��� |

N1K1-J |

|

N1K2-J |

|

| �S�� |

11.99m |

| �S�� |

8.885m |

|

9.376m |

| �S�� |

4.058m |

|

3.96m |

| ���ʐ� |

23.5m? |

|

23.5m? |

| ���d |

2,897kg |

|

2,657kg |

| �ō����x |

583km/h�i���x5,900m�j |

|

594km/h�i���x5,600m�j |

| �q������ |

1,432km�i���K�j/2,545km�i�߉ׁj |

|

1,715km�i���K�j/2,392km�i�߉ׁj |

| ���� |

�嗃���|�b�h20mm�@�e2�� |

|

����20mm�@�e4�� |

| �i�g�s�e���e100���j |

|

�g�s�e�������e200�� |

|

| �@��7.7mm�@�e2�� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���e250�� |

| �i�g�s�e���e550���j |

|

�@�@�v900�� |

| ���� |

60kg���e4���A250kg���e2�� |

| ���Y�@�� |

1,007�@ |

|

415�@ |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F��200�@

�㎎�͏�U���@�Ƃ��Ē����A�O�H�A��Z����3�҂��������삵�A

��Z�����̂��̂���Z���͏�U���@�Ƃ��č̗p���ꂽ�B

�C�R�ɂ�����L����B4Y�B

���a11�N)11����Z���͏�U���@�Ƃ��Đ����̗p���ꂽ�B

���

1937�N�ɑ��C���ς��u������ƁA��͕����Ɗ�n�q�����

�������Z���͍U�����n�֔h������A��ɒn��U���Ɏg�p���ꂽ�B

�{���̗����̋@��ɂ͌b�܂�Ȃ��������A�p�i�C�������ł͐�������

�ɂ��p�i�C�������������B���̌�A��p�@�̋㎵���͏�U���@�̔z����

�Ƃ��ɁA����ɑ�����ނ����B

|

|

�@�����m�푈�����܂ŁA���^���̓��ڋ@�A���ݏ����A���K�@�Ƃ��Ďg�p���ꂽ�B

��v�����@�@�@�@�@�@�@�@

| �S�� |

�S�� |

���d: |

���x |

��� |

�q������ |

���� |

| :10.15m |

15.00m |

1,825 -2,000kg |

277km/h |

3�� |

8����(1,574km) |

7.7mm�@�e�~2�i�@��Œ�E�㕔����e1�j

����1�܂��͔��e500�`800kg

|

|

���̖�������s�@�ɂ͑S���v�̈قȂ钆�����iB5N�j�ƎO�H���iB5M�j

��2��ނ����݂��邪�A�ʏ�͒������iB5N�j���w���B

���{�C�R�Ƃ��ẮA���̑S�������̒ᗃ�P�t�@�ł���A

�ꍆ�^�͍��Y�P���@���̈����r���̗p�A1937�N�j�ɂ͏���s�ɐ������Ă���B

���̈ꍆ�̔����@���u���v�O�^����u�h�v11�^�ɕύX�������̂��㎵���O��

�͏�U���@�i��ɋ㎵���͏�U���@���^�Ɖ��́j�Ƃ��č̗p���A�Ȍ㐶�Y��

���S�͎O���Ɉڂ�B

�ꍆ�A�O�����킹��1250�@�قǂ��A������s�@�̏���H��i�@�́j��

���Y����Ă���B �̂��A�ꍆ�͢�㎵���͏�U���@���^��A�O����

��㎵���͏�U���@���^��Ɖ��̂��ꂽ�B

|

|

�@�@�@���́F377 km/h�@�@�@�����F800 kg �����܂��͔��e�~1�A7.7mm�@�e�~1�@�@�@

�@�@

�@�@�@�㎵���͏�U���@

�O�H�d�H�ƂŊJ�����ꂽ�i��ɋ㎵���͏�U���@�Z��^�Ɖ��́j��

�ێ�I�ȌŒ�r�ł���A�����@�ɔ�אU�������Ȃ��������߁A

�̂ق����D�ޓ�����������Ƃ����B

�͏��a15�N�ɐ��Y���I�����A���P���⏣���Ȃǂɗp����ꂽ�B

���v��150�@�قǂ��i120�@�Ƃ��j���Y����Ă���B

��ɁA�{�^�͢�㎵���͏�U���@�Z��^��Ɖ��̂��ꂽ�B

|

|

�@�@�@���́F380 km/h�@�@�����F800 kg �����܂��͔��e�~1�A7.7mm�@�e�~1

�X�y�b�N�i�O���j

| �S�� |

�S�� |

���d: |

���x |

��� |

�q�����ԁE���� |

���� |

| 10.3m |

15.52m |

2,170kg |

378km/h |

3�� |

1,021km�@ |

����7.7mm�@�e�~�P 582���i6�e�q�j

800kg����1�{�����800kg�܂���250kg���e2��

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F1,266�@

���{�C�R���㎵���͏�U���@�i�ȉ��A�㎵���͍U�j�̌�p�@�Ƃ���

�J���E����z�������͏�U���@�A�@�̗�����B6N�B�v�E���Y�͒�����s�@

���a14�N�i1939�N�j10���A�C�R�͐����̗p���O�̋㎵���O���͍U��

��p�͏�U���@�Ƃ��āu�\�l���͏�U���@�v��v�����v��

������s�@�ɒ����B

���a17�N�i1942�N�j2��20����B6N1����ꍆ�@������

|

|

�@�@����

�@���a18�N�i1943�N�j7���A�J������̑�O��q�����B6N1�����߂Ĕz�����ꂽ�B

�@6���̃}���A�i���C����}���Ă���B���̊C��ł͑�Z�Z��q�����29�@�����ԗ������s�������̂́A

�@F6F�w���L���b�g�̌}���Ƒ�C�ɂ��o���@��8������24�@�����A�҂ɂȂ�Ƃ����呹�Q���Ă���B

�@�@�h���^

�@�V�R���^�iB6N1�j

�@�@�\�l���͍U���l�A����^�������^�B���Y��124�@

�@�V�R���^�iB6N2�j

�@�@�@�����@���ΐ���܌^�Ɋ��������^�B�v��ł͏��a18�N11������ʎY�����\�肾�������K�v���̌삪

�@�@�@���B�ł��Ȃ��������߁A�ʎY�J�n��1�������߂��Ă���B

�@�V�R���b�^�iB6N2a�j

�@�@�@���^�̌�������@�e��13mm�@�e�Ɋ����������������^

�@�V�R��O�^�iB6N3�j

�@�@�@�����@���ΐ���ܕ��^�Ɋ������A�G���W���J�E���A���h�����Đv�������\����^�B����@2�@�̂�

�@�@����

| �������� |

�V�R���^ |

|

�V�R���b�^ |

| �@�̗��� |

B6N1 |

|

B6N2a |

| �S�� |

14.894m�i�嗃��7.1935m�j |

| �S�� |

10.865m |

| �S�� |

3.800m |

|

3.820m |

| ���ʐ� |

37.202m2 |

| ���d |

3,223kg |

|

3,083kg |

| �ō����x |

�S64.9km/h�i���x4,800m�j |

|

481.5km/h�i���x4,000m�j |

| �q������ |

1,460km�i���K�j�^3,447km�i�߉ߏd�j |

|

1,746km�i���K�j�^3,045km�i�߉ߏd�j |

| ���� |

7.7mm����@�e2���i�����E�㉺���j |

|

13mm����@�e1���i�����j |

|

|

7.92mm����@�e1���i�㉺���j |

| ��� |

3�� |

|

3�� |

| ���� |

60kg6���A250kg2���A500kg�܂���800kg���e1���A��ꎮ�q��1�� |

| ���Y�@�� |

124�@ |

|

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͏㔚���@ |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F1486�@

1936�N�j�u�\�ꎎ�͏㔚���@�v�Ƃ��Ď��삪�n�܂�A���m�q��@

�i1943�N���m���v�d�@����Ɨ��j���E���Y���s���A�����m�푈����

�Ɋ����A���{�C�R�̊͏�}�~�������@�B�ʏ́u��㎮�͔��v�A

�������́u���͔��v�B�L����D3A�B

���a14�N12��16���A�u��㎮�͏㔚���@���^�v�Ƃ��ĊC�R�ɐ����̗p���ꂽ�B

���a17�N8���ɉ��̋�㎮�͏㔚���@���^�ƌĂꂽ���nj^�����삳�ꂽ�B

���a18�N�j1���ɋ�㎮�͏㔚���@���^�iD3A2�j�Ƃ��Đ����̗p���ꂽ�B

|

|

�@�@���Y

�@���Y��1939�N�i���a14�N�j����J�n����A���m�ɂ����Ĉ��^��476�@�i��������@���܂ށj�A���^��816�@���Y���ꂽ�B

�@���a��s�@�ł����^�̌�����Y�^��220�@���Y���ꂽ�B���̓��A�I�펞�Ɏc�����Ă����̂�135�@�������B

�@�@���

�@���͔��́A�뎮�͏�퓬�@�E�㎵���͏�U���@�Ƌ��ɁA�����m�푈�O���̓��{�C�R�̉��i�����x���A�^��p�U����

�@�Z�C�������C��Ȃǂō����}�~���������������������B���͔��̋�ꂩ��̍��Q���̓}���A�i���C��ɂ���ďI�������B

�@����

| �������� |

��㎮�͏㔚���@���^ |

|

��㎮�͏㔚���@�j�j�^ |

| �@�̗��� |

D3A1 |

|

D3A2 |

| �S�� |

10.185 m |

|

10.231 m |

| �S�� |

14.360 m |

| �S�� |

3.348 m |

| ���ʐ� |

34.970 m? |

| ���d |

2,390 kg |

|

2,750 kg |

| �ō����x |

381.5 km/h�i���x2,300 m�j |

|

427.8 km/h�i���x5,650 m�j |

| �q������ |

1,472 km |

|

1,050 km |

| ���� |

�@��Œ�F7.7mm�~2�A�������F7.7mm�~1 |

| ��� |

�Q�� |

| ���� |

250kg �~ 1�A60kg �~ 2 |

| ���Y�@�� |

476�@ |

|

1036 |

|

|

|

| ��\�������C����Ēߊ͍ڋ@ |

���i������ |

�^��p�U���̒��O�B

���Ɍ�����̂͋�ꑓ�� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F2,253�@

����{�鍑�C�R�̊͏㔚���@�B�@�̗�����D4Y�B

�����m�푈�㔼�̓��{�C�R��͋@�ƂȂ�A���U�@�Ƃ��Ă��������ꂽ�B

�P�������̍����͏㔚���@�Ƃ��Đv���ꂽ�a���́A�͏㔚���@

�Ƃ��Đv���ꂽ�a���́A�͏㔚���@�Ƃ��Ă͂��Ȃ�̏��^�@�ŁA

�뎮�͏�퓬�@�Ƃقړ��T�C�Y�ł���B

���a18�N6������A�@�̋��x�����コ�����͏㔚���@�^���a�����^�iD4Y1�j

�Ƃ��ėʎY�Ɉڂ�A���a18�N�㔼�̃\�������킩����퓊�����ꂽ�B

|

|

�@�@�@�h���^

�@�\�O���͏㔚���@�iD4Y1�j

�@�@�@�@�@DB 601A�G���W���𓋍ڂ�������^�B���Y��5�@�B

�@�͏��@�@���^�iD4Y1-C�j

�@�@�@�@�@��@�p�J�����Ɣ��e�q�����������R���^���N��lj������͏��@�@�^�B

�@�͏��@�@���^�iD4Y2-C/R�j

�@�@�@�@�@�����@���A�c�^�O��^�Ɋ��������͏��@�@�^�B�������@�e��13mm�@�e�ɋ����������b�^�����Y���ꂽ

�@�a�����^�iD4Y1�j

�@�@�@�͏㔚���@�^�Ƃ��Ă͍ŏ��̗ʎY�^�B

�@�a�����^�iD4Y2�j

�@�@�@�@�@�����@���A�c�^�O��^�Ɋ��������͏㔚���@�^�B�͒���^���l�A�������@�e��13mm�@�e�ɋ�������

�@�@�@���b�^�iD4Y2a�j�����Y���ꂽ�B

�@�a������^�iD4Y2-S�j

�@�@�@���^�̒�@���Ȍ����20mm�Ώe��lj�������Ԑ퓬�@�^�B�O�Z�����n�߂Ƃ���A�{�y�h���ƕ��u�����ɔz���B

�@�a�����^�iD4Y2���j

�@�@�@�q���͂ɉ������ꂽ�ɐ��^��͓��ڗp�ɋ@�̂��������ăJ�^�p���g�ˏo�\�Ƃ����@�́B���^�܂��͈��^����

�@�@�@�����i���^�͔M�c�O��^�ւ̊������܂ށj�B

�@�a���O�O�^�iD4Y3�j

�@�@�@���@�������Z��^�i����1,560�n�́j�Ɋ����������㔚���@�^�B����@���������̓t�b�N�����B

�@�@�@���^���l�A�������@�e��13mm�@�e�ɋ��������O�O�b�^�iD4Y3a�j�����Y���ꂽ�B

�@�a���O�O��^�iD4Y3-S�j

�@�@�@�O�O�^�̒�@���Ȍ����20mm�Ώe��lj�������Ԑ퓬�@�^�B��햖���A����^

�@�@�@�̑�ւƂ��ĎO�Z���Ȃǂɏ����@���z��

�@�a���l�O�^�iD4Y4�j

�@�@�@��Ȕp�~�i�ꕔ�͕����^�ɖ߂���Ă���j�A�h�e���������A���e�q���p�~�Ȃǂ̉��C���{�����ȈՌ^�B

�@�@�@800kg���e1���̓��ڂ��\�B��ʓI�ɂ͓��U�d�l�Ƃ��ĔF�m����邱�Ƃ������B

�@�@����

| �������� |

�a�����^ |

�a�����^ |

�a���O�O�^ |

| �@�̗��� |

D4Y1 |

D4Y2 |

D4Y3 |

| �S�� |

11.50m |

11.50m |

11.50m |

| �S�� |

10.22m |

10.22m |

10.22m |

| �S�� |

3.175m |

3.069m |

| ���ʐ� |

23.6m2 |

23.6m2 |

23.6m2 |

| ���d |

2,510kg |

2,635kg |

2,501kg |

| �ō����x |

546.3km/h�i���x4,750m�j |

579.7km/h�i���x5,250m�j |

574.1km/h�i���x6,050m�j |

| �q������ |

1,783km�i���K�j�`2,196km�i�߉ׁj |

,517km�i���K�j�`2,389km�i�߉ׁj |

1,519km�i���K�j�`2,911km�i�߉ׁj |

| ���� |

�@��7.7mm�Œ�@�e2��600�� |

�@��7.7mm�Œ�@�e2��400�� |

�@��7.7mm�Œ�@�e2��400�� |

| ����7.7mm����@�e1���@ |

����7.7mm����@�e1�� |

����7.92mm����@�e�P�� |

| �@�@�@�@�@�@�@�i97���e�q�~6�j |

�@�@�@�@�@�@�@�i97���e�q�~6�j |

�@�@�@�@�@�@�@�@�i75���e�q�~3�j |

| ��� |

2�� |

2�� |

2�� |

| ���� |

����250kg�܂���500kg |

����250kg�܂���500kg���e1�� |

����250kg�܂���500kg���e1�� |

|

���e1�� |

����30�`60kg���e2�� |

����250kg���e2�� |

| ���Y�@�� |

�E |

�E |

�E |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F114�@

�����m�푈�����ɓo�ꂵ������{�鍑�C�R�̊͏�U���@�ł���B

�v�E�J���͈��m�q��@�B�J���҂̊Ԃł́u�������v�ƌĂꂽ�B

�@�̗��Ԃ�B7A�B�s�퓖���A�؍X�ÊC�R�q���n����

�[���������̋�ꃈ�[�N�^�E���ɓ��U�U�����s���A

�C�R�����L�^��u�Ō�̓��U�v�ƂȂ����B

���C���͏�U���@�ŋ}�~�������E���������E�����A���Ȃ킿�͏㔚���@��

�͏㗋���@�̗��@��̖��������˂�B

|

|

�@�@�@�����ҁF���m�q��@�@�@����s�F1942�N12���@

�@�@�@���Y�J�n�F1941�N�`1945�N

| �S�� |

�@14.40 m�i�嗃�܂��ݎ�8.30 m�j |

�嗃��܂肽������

|

| �S�� |

�@11.49 m |

| �S�� |

�@4.07 m |

| ���ʐ� |

�@35.40 m2 |

| ���d |

�@3,614 kg |

| �ō����x |

�@542.6 km/h�i���x6,200 m�j |

| �q������ |

�@�������K�F1852km�@�����߉ׁF2982 km |

|

�@����20mm�@�e2�� |

| ���� |

�@����13mm����@�e1�� |

| ���� |

�@����500�`800kg���e1���A�܂���250kg���e2�� |

|

�@����30-60kg���e4�� |

| ���� |

�@850�`1,060kg����1�{ |

| ��� |

�@2�� |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y�@��428�@

���t�͏㔚���@�B���m�q��@�����Ђ̋�l���͏㔚���@�W�����Đ������A

���{�C�R��1936�N�i���a11�N�j�ɐ����̗p�����B�C�R�̋L����D1A2

���a11�N�j10���ɋ�l���͏㔚���@���Ə̂��ꂽ

�x�ߎ����̎�͂Ƃ��Ċ͏ゾ���łȂ����ォ������i���Ċ����B

���a16�N�j12���ɍ̗p����A���K�q����Ŏg�p���ꂽ�B�܂��A�J�평����

��@�@�Ƃ��ĉ^�p����ΐ����͏����p�Ƃ��Čy���u���v�ʼn^�p

�L�^���c���Ă���B���Y��1936�N����1940�N�܂ōs���A

|

|

�����ҁF���m�q��@�@�@�@�@����s�F1936�N�@�@�@�@�^�p�J�n�F1936�N11��

| �S�� |

�S�� |

���d |

�ō����x |

��� |

�q������ |

���� |

| 9.40 m |

11.40 m |

1,775 kg |

309 km/h |

2 ���@ |

1,330 km�@ |

7.7mm �~3�i�@��Œ�2+��Ȑ���1�j

�����F250kg �~1�A30kg �~2

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�@�E�����@ |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Y���͖�220�@

���m�q��@�����Y�������{�C�R�̐����@�@�ł���B�@�̗��Ԃ�E16A

���a17�N�j3���Ɏ���1���@������������

���a18�N�j8���ɐ��_11�^�Ƃ��Đ����̗p���ꂽ�B

���a19�N�j�t���畔���z�����J�n����t�B���s�����ʂł̖�Ԕ�������

�g�p���ꂽ�B���ɋ������U���ɂ����ẮA����Ȃ�̐�ʂ������Ă���B

|

|

�@�d�l

�@

| �S�� |

�S�� |

�S�� |

�ō����x |

��� |

�q������ |

���� |

| 10.84 m |

12.80 m |

4.74 m |

448 km/h |

2�� |

2,535 km�@ |

20mm�@�֖C�~2

7.7mm����@�e�~1�i�����^�j�E

13mm����@�e�i�ʎY�^�j

60kg���e�~2�܂���250kg���e�~1

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F398�@

�����m�푈��������^�p���ꂽ����{�鍑�C�R�̊͏��@�@�ł���

�J���L����C6N�B����E��풆�ł͗B��A��@��p�Ƃ��ĊJ�����ꂽ

�͏�@�ł���B

���{�C�R�̊͏��@�@�̗��j�́A1921�N�i�吳10�N�j���̍��Y��@�@�Ƃ���

��Z���͏��@�@�i�̗p�����͏\�N���͏��@�@�j�삵�����ƂɎn�܂�

������s�@�Ŏ������\�肳��Ă����@�̂��u�\�����͏��@�@�v�Ƃ���

���씭�����邱�ƂƂȂ����B

|

|

�@���a19�N�j9���ɁA�͏��@�@�u�ʉ_�v(C6N1)�Ƃ��Đ����̗p�ƂȂ邪�A����͎葱����̂��Ƃł���A

�@�ʎY�@�͂��ł�6������@����z������Ă����B�{�y���킪���������Ă���ƁA���ʍU�����p�̓��U�@�Ƃ���

�@�^�p���邱�Ƃ��l������悤�ɂȂ��Ă����B

�@�@�d�l

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^�p�J�n�F1944�N�i���a19�N�j6���@�@�@�����ҁF������s�@�E���{��s�@

| �S�� |

�S�� |

���d |

�ō����x |

��� |

�q������ |

���� |

| 11.15m |

12.50m |

2.908kg |

609.5km/h |

3�� |

5,308km |

7.92mm�@�e�~1 |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F8�@

���{�C�R�̐����@�@�ł���B�@�̗��Ԃ�E15K�B

���a18�N�i1943�N�j8���ɓ����x�����@�@���_11�^�Ƃ���

�����̗p���ꂽ���A�^�p��̖����������������̐��Y�ŏI������B

���������@�@�̎����쐼�q��@�Ɏw�������B

���a18�N�i1943�N�j8���ɓ����x�����@�@���_11�^�Ƃ��Đ����̗p���ꂽ

���a19�N�i1944�N�j6���ɂ̓p���I���̃A���J�x�T�������n�ɔz������

���G��@�⏣���C���Ɏg�p���ꂽ�B

|

|

| �S�� |

�S�� |

���d |

�ō����x |

��� |

�q������ |

���� |

| 11.588 m |

14.00 m |

4,100 kg |

468 km/h |

2�� |

1,408 km |

�����F 7.7 mm�@�e �~ 1�A60 kg���e �~ 2 |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F�O�@

�����m�푈���Ɏ��삳�ꂽ���{�C�R�̒�@�@

�@�̔ԍ��́uR2Y�v�B���̒������ɑo�q�^�̔����@��z�u���A

���a�Q�O�N�T����x�̎�����s���s�������A�G���W���̕s�����ŏ����

���\�ɒB���Ȃ��܂I����}�����B

���a18�N�j�A��Z���͍ō����x740km�A�q������3,333km�ȏ�Ƃ��������\��

���X�x��@�@�̊J�����J�n�����B���ꂪ�A18�������@�@�u�i�_�v�ł���B

|

|

�@���a20�N�j4���Ɏ���1���@���r�C�^�[�r�������Ȃ��`�Ŋ������A5���ɖ؍X�Ô�s��Ŏ�����s���s�����B

�@�@���\

| �S�� |

�S�� |

���d |

�ō����x |

��� |

�q������ |

���� |

| 13.05 m |

14.00 m |

:8,100 kg |

741 km/h |

2�`3�� |

:3,610 km |

�E |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Y��1423�@

���m�q��@���J�����A���a15�N�ɐ����̗p���ꂽ���{�C�R�̐���@�B

���̂ł���뎮����ƌĂ�邱�Ƃ������A�뎮���^�����@�@�Ƃ̈Ⴂ��

���m�ɂ���ꍇ�ɂ͗뎮�O�������@�@�Ƃ��\�L�����B

���{�C�R�ɂ�����L����E13A�B���a16�N����͑D���n�ւ̔z�����{�i�������B

�J�펞�ɂ͊C�R�̎�͊͑D�ɂ͖{�@�����ڂ���Ă���͑���O�n�̊�n��

�ڂƂ��Đ���Ɋ��������B

|

|

���Y�͈��m�q��@�̑��A�n�ӓS�H���i��ɋ�B��s�@�ɂȂ�j�A�L�H���ł��s��ꂽ�B

| �S�� |

�S�� |

���d |

�ō����x |

��� |

�q������ |

���� |

| 11.49m |

4.70 m |

3,650 kg |

367 km/h |

3�� |

3,326 km /14.9h |

7.7 mm �@�֏e �~ 1

60 kg ���e �~ 4 �܂���250kg ���e �~ 1

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Y����708�@

�����m�푈���ɉ^�p���ꂽ���{�C�R�̐���ϑ��@�E��@�@�B

�@�̗�����F1M�A���̂͗�ρi�ꂢ����܂��̓[���J���j

���a15�N�j���ɐ����̗p����āA�u�뎮����ϑ��@�v�ƂȂ���

2�N��Ɏ���w�����o���u�\�͏�퓬�@�v�i���j�Ɠ��N�ɐ��������ꂽ

���Ƃ���A�����ɂ��̋@��̊J������q������������B

|

|

�@���a18�N�j�ȍ~�́A�D�c��q��ΐ��������喱�ƂȂ��������͑ނ������I��܂Ŋ����𑱂��A�ꕔ�̋@�̂�

�@���U�@�Ƃ��ĉ����Ŏg�p���ꂽ�B

| �S�� |

�S�� |

���d |

�ō����x |

��� |

�q������ |

���� |

| 9.50m |

11.00m |

2,550 kg |

�F370 km/h |

2�� |

1,070 km |

�㎵��7.7mm�@�e�i�@��2��j

���7.7mm�@�e�E60kg���e�~2 |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O�H528�@�i����@4�@�܂ށj�A�����ۖ�180�@�j�ł���i���Y���ɂ��Ă�1,118�@���ِ̈�������j

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F167�@

����E��풆�ɋ㎵����s���̌�p�@�Ƃ��Ď��p������

4����^��s���B����s��1941�N�i���a16�N�j�@�Ԃ́uH8K�v�B

���V�v���G���W�������̔�s���Ƃ��Ă͓������E�ō��̐��\���ւ�

����@�Ƃ����B�Ȃ��A�A���^�́u����v�ƌĂ�Ă����B

���a14�N9���ɑ���E��킪�u���A���Ăْ̋������܂钆�A

�a�c���q�Z�����͏��a15�N���ɖ{�@������������悤��������B

���N12��29���A�\�O������͐쐼���H��Ŋ����A����������s���s��

�@�@�@����

|

|

�@���a17�N�j3��4���ɂ́A��q���͂�����3�@�Ő^��p���ċ�P�����B

�@����3��7���̃~�b�h�E�F�[����������@�ŁAK��������w���������Y��ы@���ČR�퓬�@�̌}���Ō��Ă���A

�@����ŏ��̐퓬�r���@�ƂȂ���

�@�@�@���� �@�@�������́F��s�����^�i�������FH8K2�j

| �S�� |

�S�� |

���d |

�ō����x |

��� |

�q������ |

���� |

| 38.00m |

28.13m |

18,400kg |

465km/h |

10 - 13�� |

7,153km

�i��@�߉ׁj |

20mm����e5��A7.7mm����e4��

�܂��͍q���~2

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y���F153�@

���{�C�R�̗���ΐ������@�ł���BQ1�̖��������悤�ɏ����@�Ƃ���

�J�����ꂽ���{�ŏ��̋@�̂ł���B153�@�����Y����I�펞�ɂ�68�@�c�������B

�@�@�@�^�p

�ŏ��ɓ��C��z�������͍̂����C�R�q����ŁA1944�N10���ɓ��C�ɂ��

���������߂ĕҐ����ꂽ�B�����͐��Y�@�͑S�č����C�R�q����ɔz������

��s����̌P�������B

�{�@�͎�ɍϏB��?��Y��n�Ȃǂ��A���V�i�C�A���}���������ʂɂ�����

�ΐ����������ɏ]�������B

|

|

�@�@�@�����@�@�@�@�@��B���㏣���@�@�u���C�v[Q1W1]�@�@�@�^�p�J�n�F1945�N1��

| �S�� |

�S�� |

�S��: |

�ō����x |

��� |

�q������ |

���� |

| 12.09 m |

16.00 m |

4.12 m |

320 km/h |

3 �� |

2,415 km |

20 mm�~1�A 7,7 mm�~1

250kg���e�~2 |

|

|

|

�@��́F����@�̎�C�@

�@41cm�i45���a�j�A���C 4��F���������̐��\�́A����790m/s�A�ő�˒�30,300m�i�ő�p30�x/��p5�x�j�A�C�e�d��1,000kg

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���O�b�e�j�A�C�g�̖�����250���A����20�L���ł̐������b�ѓO�͂�271�~���ł�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̐��\�͏���790m/s�A�ő�˒�38,430m�i�ő�p43�x/��p2�x�j�A�C�e�d��1,020kg

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��ꎮ�O�b�e�j�A�C�g�̖�����250���A����20�L���ł̐������b�ѓO�͂�454�~���ł������B

�@��́F��a�@�̎�C�@

�@45���a46cm3�A���C 3��F

�@�@�@�@�@��a�^��͂����ڂ���46cm45���a�C�̍ő�˒���42,026m�A46cm��C�̑��U���x��29.5 - 30.5�b��

�@�@�@�@�@����Ă���B�܂�ő�p45�x�Ŕ��C�����ꍇ�́A���U�p�x��3�x����45�x�ɖC�g���グ��̂�4.2�b�A

�@�@�@�@�@���낷�̂ɂ�4.2�b�����邽�߁A���e���˂܂łɒP�����v��37.9 - 38.9�b��v����B

�@�@�@�@�@30,000���Ŏˌ�����ƁA�e������܂�50�b������B

�@�@�@�@�@��a�^��͂̑��U���x29.5 - 30.5�b/���́A�r�X�}���N����͂�26�b/��

�@�@�@�@�@�i�p4�x�B�������A���U�p�x��2.5�x�j��ĐV�^��͂̃}�j���A���ɂ���30�b/���Ƒ卷�Ȃ��B

�@�@�@�@�@�C�e

�@�@�@�@�@46cm�C�̏ꍇ�A�C�e�S���͋�ꎮ����2m�A�O���e��1.6m�B�C�e�d�ʂ͋�ꎮ����ї뎮�e��1,460kg�A

�@�@�@�O���e��1,360kg�ł������B1��̓��ڒ萔�͓���100���A1�C��300�����l����ꂽ���A���ۂ̐v�ł�

�@�@�@1�傠����120���{�P���p�C�e6���ɕύX

|

|

|

| ��̓A�C�I���̎�C |

��͑�a |

��a�̎�C |

|

�@���^�_�f�����u��������v�͐��E�ō������̐��\���ւ�B

�@�_�f���͊e���ł��J�����Ă������A�����m�푈�܂łɐ��������͓̂��{�����ł���B

�@�����́A���`�����̗��̂ł���A�e���ɃG���W���ƍ����X�N�����[��g�ݍ��킹�A�������q�s���A

�@�Փ˂����͑D�Ȃǂ��ɂ���Ĕj�邱�Ƃ�ړI�Ƃ�������ł���B

�@���a8�N�j�ɓ��{�C�R�͎_�f�������J���E���p�����A����E���ɂ����Ďg�p���Ă����B

�@��풆�ɓ��{�R���g�p�����_�f�����́A�ČR�̋����ɔ�ׂ��y��ʁA�˒��̓_�ŗD�ʂɂ������B

�@�����̍q��@����ł������ł���{�i�I�ȍq���𐢊E�ɐ�삯�Ď��������̂́A

�@���{�C�R�̋�ꎮ�����������B�@���̋�����2�_�̓����������Ă����B

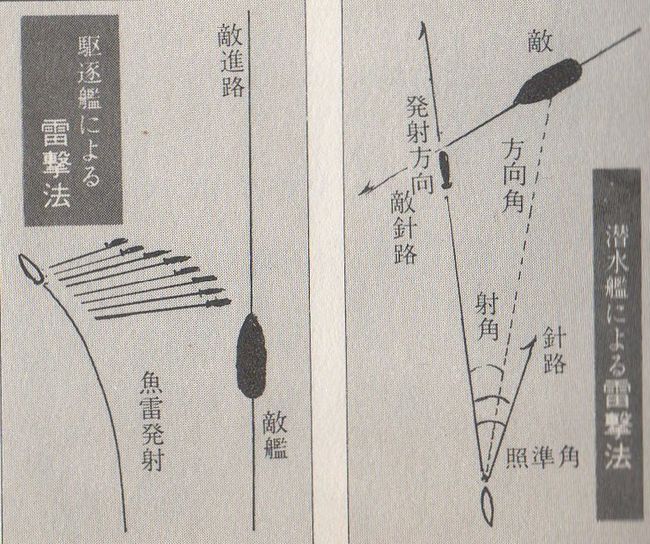

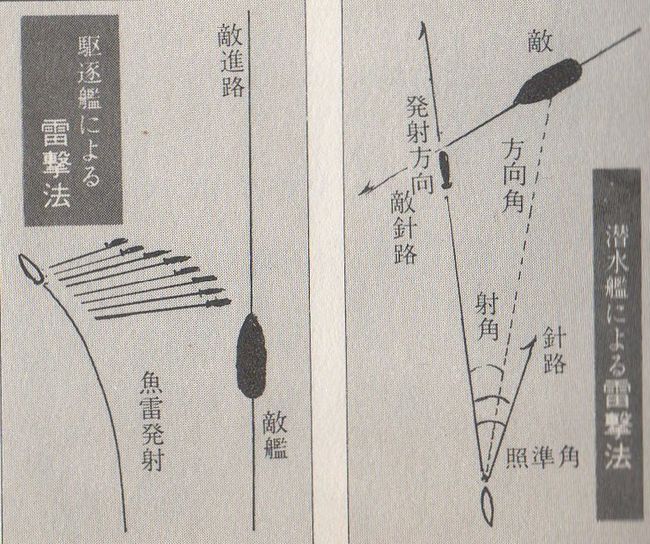

�@�����ɂ͊͒��p�E�����͗p�E�q��p�ɋ敪�����B

�@�@�_�f����

�@���܂Ƃ��ċ�C�̑���Ɏ_�f��p���������ł���B�P�Ɏ_�f�����Ƃ������ꍇ�A����E��풆�A

�@�B����p������^�p���ꂽ����{�鍑�C�R�̋�O�������������͋���������w�����Ƃ������B

�@�e��_�f�����̗v��

|

�S�� |

���a |

�d�� |

�˒� |

�e���d�� |

| ��O���_�f����1�^�i�͒��p�j |

900 cm |

61 cm |

2,700 kg |

36 kt �� 40,000 m

48 kt �� 20,000 m

|

490 kg |

| ��O���_�f����3�^�i�͒��p�j |

900 cm |

61 cm |

2,800 kg |

36 kt �� 30,000 m

48 kt �� 15,000 m |

780 kg |

| ����_�f����1�^�i�����͗p�j |

715 cm |

53.3 cm |

1,665 kg |

45 kt �� 12,000 m

49 kt �� 9,000 m |

400 kg |

| ��l���_�f����1�^�i�q���j |

670 cm |

53 cm |

1,500 kg |

45 kt �� 4,000 m |

350 kg |

| ��l���_�f����2�^�i�q�� �j |

527 cm |

45 cm |

810 kg |

45 kt �� 2,000 m |

200 kg |

| ��Z����C������ |

�i�͒��p �r���^�쒀�͂��珉�t�^�쒀�͂܂ł̋쒀�͈ȉ��̊͒��ɓ��ځj |

| 850 cm |

61 cm |

2,500 kg |

42 kt �� 10,000 m

46 kt �� 7,000 m |

400 kg |

�@��ꎮ����

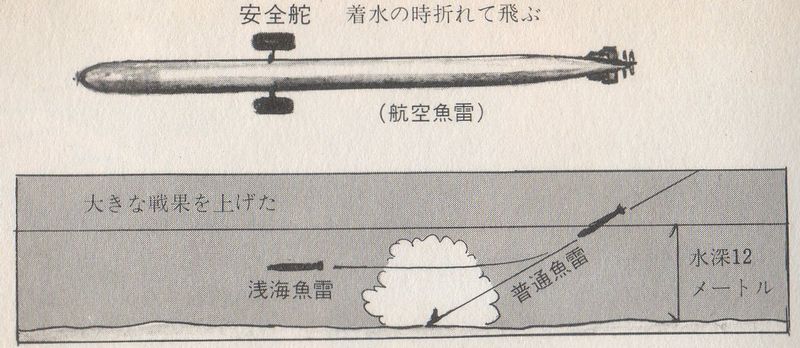

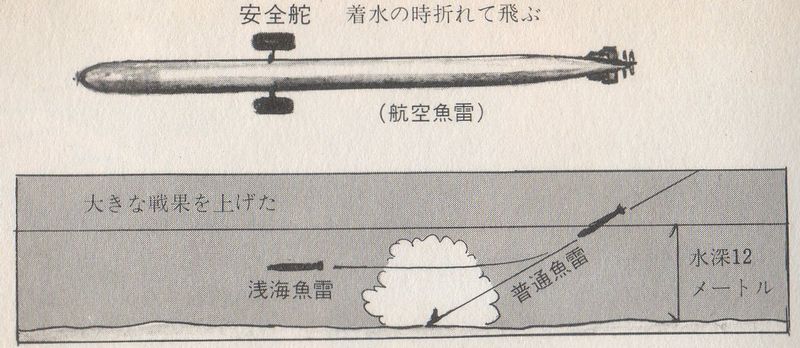

����{�鍑�C�R���q��@����̓����p�ɐv�����q���B

��ꎮ�q���́A���x 20m�A���x 180 �m�b�g (333km/h) �ŁA�������R�`�Ŕ��˂ł���悤�ɂȂ����B

�㎵���͏�U���@�̐����ō����x 204 �m�b�g (378km/h) ��������x�~�������ŁA�g���r�ꂽ�C�ł����˂ł���B

| ��ꎮ�q��ڋ��� |

5.270m |

45cm |

848kg |

42�m�b�g (77.8km/h)

2,000m |

�y���� 235kg,

�����d�� 323.6kg |

|

�X�㏬���a�i12.7cm�܂Łj�A�����a�i20.3cm�܂Łj�A����a�C�i����ȏ�j�ɕ�����B

�����a�C

| ��ނƖ��� |

���ڊ͒� |

|

45���a�O�N��12cm�C�F

�@�ʏ�G�^�C |

�����^�A�_���^(2���)�A�r���^�쒀�́A

�璹�^������(������) |

50���a�O�N��14cm�C

|

45���a�\��N��12cm

�ʏ�M�^�C |

���^������ |

| 50���a�O�N��12.7cm |

|

| A�^�P���C |

�璹�^(�����O)�B |

| A�^��1�P���C |

���t�^�쒀�́A���I |

| B�^�P���C |

���I�^�쒀�� |

| A�^�A���C |

���^�쒀�͇T�B |

| B�^�A���C |

���^�U�V�A���t�^�A�璹�^ |

| B�^��1�A���C |

�L���A�[�� |

| C�^�A���C |

���I�^�A�����^�A�z���^�쒀�� |

| D�^�A���C |

�[�_�^�쒀�́A���� |

�����a�C

| 50���a�O�N��14cm�C |

|

|

| �P���C |

�V���^�A�[���A�A�ɐ��^�A����^�A�����͗p |

50���a�l�\�ꎮ15cm�C |

| �A���C |

�[���A����^ |

| 50���a�l�\�ꎮ15cm�C |

|

| �P���C |

�V���^�A�[���A5500�g���^�A�ɐ��^�A����^ |

| �A���C |

�[���A����^ |

| 50���a�l�\�ꎮ15cm�C |

|

| �P���C |

�����^�A�}�K�^ |

| �A���C |

�����^ |

| 60���a�O�N��15.5cm3�A���C |

�ŏ�^�A��a�^�A�嗄 |

| 50���a�O�N��20cm |

|

| A�^�P���C |

��^ |

| A1�^�P���C |

�ԏ�A���� |

| B�^�A���C |

�ԏ�A���� |

| C�^�A���C |

�t�^ |

| D�^�A���C |

�����^ |

|

| 50���a�O�N��2��20cm�F���a203.2mm |

|

| E�^�A���C |

���Y�^�i����������j |

|

| E1�^�A���C |

����A�ŏ�^ |

|

| E2�^�A���C |

��^ |

|

| E3�^�A���C |

�����^ |

|

����a�C

| 45���a����36cm�A���C�F���a35.6cm |

�����A��b |

| 45���a�l�ꎮ36cm�A���C�F�����̍��Y�� |

�Y���A�����A�}�K�^�A�ɐ��^ |

| 45���a�O��40cm�A���C�F���a41.00cm |

����^ |

| 45���a��l��46cm3�A���C�@�@�����ď́u�l�܌��a��l���l�Z�W�C |

��a�^ |

�@�e���\��r�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@50���a�O�N��20cm�C

| ���� |

50���a�O�N��14cm�C |

50���a�l�\�ꎮ15cm�C |

60���a�O�N��15.5cm |

1�� |

2�� |

| ���a |

140mm���a / 50���a |

�@�@�@�@152mm |

�@�@�@�@155mm���a |

200mm |

203mm |

| �C�g�� |

|

�@�@�@�@7,600mm |

|

50���a |

50���a |

| �C�g�d�ʁi�P���C�j |

�@�@�@�@�@�@21t |

|

|

17.9�g�� |

19�g�� |

| �@�@�@�@�@�@�i�A���C�j |

�@�@�@�@�@�@50t |

�@�@�@�@�@72�g�� |

|

|

|

| ����p |

���x: 8�x/�b |

�@�@�@�@6�x�^�b |

�@�@�@�@�@360�� |

|

|

| �ő�˒� |

�@�@�@�@�@�@�@�@19,100 m |

�@�@�@�@21�C000m |

�@�@�@�@�@27,400m |

26,673m |

29,432m |

| ���ˑ��x |

�@�@�@�@�@�@�@10��/�� |

�@�@�@�@�@6��/�� |

�@�@�@�@�@5 ��/�� |

����5�� |

����4�� |

| �e�ۏd�� |

�@�@�@�@�@�@�@38 kg |

�@�@�@�@�@45.4kg |

�@�@�@�@�@55.9 kg |

110kg |

125.85kg |

| ����d�� |

|

�@�@�@�@�@12.3kg |

|

32.63kg |

33.8kg |

�@�@�@�܁Z���a�O�N�����W���C�@�d�l

| ���a |

127mm |

| �C�g�� |

50���a |

| �C�g�d�� |

4.205�g�� |

| �ő�˒� |

18,445m�i�p44�x�j |

| ���� |

550�� |

| ���ˑ��x |

10��/���i���ˎ� |

| �e�ۏd�� |

23.5kg |

| ����d�� |

7.67kg |

|

| �@�@�@���p�C |

�@40���a�O�N��8cm�P�����p�C�i�ʏ�8�Z���`���p�C�j

| ���� |

�E |

�@�@�@�@���ڊ͑D |

�E |

| ���a |

�@�@�@76.2mm���a |

�}�K�^ - �ɐ��^ |

�l�Z���a�O�N�����W���p�C |

| �C�g�� |

�E |

�P�āA�Ñ�^ |

| �C�g�d�ʁi�P���C�j |

�@�@�@�@�@2.6�g�� |

�V���^ - �����^ |

| �@�@�@�@�@�@�i�A���C�j |

�E |

���nj^ - ����^ |

| ����p |

�@���x: 11��/s |

�}���^�A�v�~�^ |

| �ő�˒� |

�@�@�@�@�@10,800 m |

�F��{ �\�o�C �_�� |

| �ő�ˍ� |

�@�@�@�@�@6,800 m |

�E |

| ���ˑ��x |

�@�@�@�@�@13��/�� |

�E |

| �e�ۏd�� |

�@�@�@�@�@9.43kg |

�E |

| ����d�� |

�E |

�E |

�吳11�N�j3���Ɏl�Z���a�O�N�����W���p�C�Ɖ��̂��ꂽ

|

�@�Z�Z���a�㔪�����W���p�C�i�ʏ̒�8�Z���`���p�j

| ���� |

�E |

�@�@�@�@���ڊ͑D |

| ���a |

�@�@�@76.2mm���a |

�E |

| �C�g�� |

�@�@�@�@60���a |

�y���m�́F�����^ |

| �C�g�d�ʁ@�i�P���C�j |

�@�@�@�@�@11�g�� |

�E |

| �@�@�@�@�@�@�@�i�A���C�j |

�E |

�E |

| ����p |

�@���x: 11��/s |

�E |

| �ő�˒� |

�@�@�@�@�@13,600 m |

�E |

| �ő�ˍ� |

�@�@�@�@�@9,100 m |

�E |

| ���ˑ��x |

�@�@�@�@�@26��/�� |

�E |

| �e�ۏd�� |

�@�@�@�@�@5.99kg |

�E |

| ����d�� |

�@�@�@�@�@1.96���� |

�E |

|

�@�Z�܌��a�㔪����Z�W���p�C�@���Y���P�U�X��

| ���� |

�E |

�@�@�@�@���ڊ͑D |

�E |

| ���a |

�@�@�@100mm���a |

�E |

|

| �C�g�� |

�@�@�@�@6,500mm |

�E |

| �d�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@20.4�g��(A�^�C�� |

�E |

| �@33.4�g���iA�^�C�� |

��P |

| ����p |

���x: 11��/s10.6�x/�b |

�嗄 |

| �ő�˒� |

�@�@�@�@�@18,700m |

�H���^ |

| �ő�ˍ� |

�@�@�@�@�@13,300m |

�E |

| ���ˑ��x |

�@�@�@�@�@26��/�� |

�E |

| �e�ۏd�� |

�@�@�@�@�@13kg |

�E |

| ����d�� |

�@�@�@�@�@5.83���� |

�E |

|

�@�l�Z���a���㎮�\��W�����p�C�i�ʏ�12.7�Z���`���p�C�j�������F��1,300��

| ���� |

|

�@�@���ڊ͑D |

�E |

| ���a |

�@�@�@�@127mm���a |

�E |

|

| �C�g�� |

�@�@�@�@6,500mm |

�E |

| �d�ʁ@�@�@�@ |

�@�@�@�@20.4�g�� |

��P |

| ����p |

���x: �U/s6�x/�b |

�嗄 |

| �ő�˒� |

�@�@�@�@�@14,622 m |

�H���^ |

| �ő�ˍ� |

�@�@�@�@�@9,439 m |

�E |

| ���ˑ��x |

�@�@�@�@�@14��/�� |

�E |

| �e�ۏd�� |

�@�@�@�@�@23.00 kg |

�E |

| ����d�� |

�@�@�@�@�@5.83���� |

�E |

|

�@�\��W�A�����i�C

�\��W�A�����i�C�́A���{�C�R�̊J���������P�b�g�����`���[�B

���Łi���傤����j�e�i���P�b�g�����Œe�A�ʏ̃��T�e�j�˂���ˑ�ł���B

| ���� |

�E |

�@�@�@�@���ڊ͑D |

| ���a |

120mm |

��́F�ɐ� - ���� |

| �C�g�� |

1,500mm |

�q���́F |

| �d�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

2.5�g�� |

���� - �_�� - �V�� - |

| ���� - �M�Z - ���P |

| ����p |

�S�� |

���P - ��� - ���c |

| �ő�˒� |

4,800m |

���� |

| �ő�ˍ� |

2,600m |

�E |

|

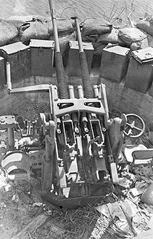

�@�@��Z����\�ܖ����p�@�e

�@����E��풆�ɓ��{�C�R�Ŏg�p���ꂽ�Œ莮��@�֖C

�@�t�����X�̃I�`�L�X�i�z�`�L�X�j��25mm�@�֖C�����1935�N�i���a10�N�j�ɊJ�����ꂽ

�@�K�X���쓮�����̑�@�֖C�ł���B

| ���� |

�E |

�@�@�@�@���ڊ͑D |

�E |

| ���a |

25mm |

�E |

|

| �C�g�� |

1.5m |

| �d�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

1100kg(�A��) |

| 785kg(�P��) |

| ����p |

360�� |

| �ő�˒� |

5,500m |

|

| �ő�ˍ� |

�E |

| ���ˑ��x |

260��/�� |

| �e�� |

��E�Ί͗��p�e |

| �ĈΞ֒e |

| ������ |

��33,000�� |

�@��͑�@�e�Ƃ��Đ�́A�q���͂���A���͓��̕⏕�͒��Ɏ���܂ŗl�X�Ȋ͒��ɓ��ڂ��ꂽ�B |

|

|

|